Ciencias Humanas y de la Conducta

Los roles y estereotipos de género en los comportamientos sexuales de jóvenes de Coahuila, México: aproximación desde la Teoría Fundamentada

Roles and Gender Stereotypes in the Sexual Behavior in Youngsters of Coahuila, Mexico: An Approach from the Grounded Theory

Los roles y estereotipos de género en los comportamientos sexuales de jóvenes de Coahuila, México: aproximación desde la Teoría Fundamentada

Ciencia Ergo Sum, vol. 23, núm. 2, pp. 112-120, 2016

Universidad Autónoma del Estado de México

Esta obra está bajo una Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-SinDerivar 4.0 Internacional.

Recepción: 24deMarzo de2015

Aprobación: 25deMayo de2015

Resumen: Se identifican los roles y estereotipos de género y su impacto en los comportamientos sexuales de estudiantes universitarios. Se empleó la Teoría Fundamentada como método de interpretación, en particular los procesos de codificación abierta y axial. Para recolectar la información, se recurrió a una entrevista estructurada con preguntas generadoras: ¿cuáles son los comportamientos esperados en los hombres y las mujeres en sus encuentros sexuales? y ¿qué tan de acuerdo estás con estos comportamientos? Concluimos que el comportamiento sexual entre hombres y mujeres guarda diferencias en torno a la socialización de los géneros viajando entre la tradicionalidad de los roles y estereotipos y su transgresión.

Palabras clave: género, comportamientos sexuales, jóvenes, roles.

Abstract: This research is a qualitative approach whose objective was to identify the roles and stereotypes of gender and the sexual behaviors of college students. The method of analysis used for this work, was the grounded theory, in particular, the open and axial coding processes. The gathering of the information was through a structured interview, using certain questions such as: What are the men and women’s behaviors expected in their sexual encounters? And how much do they agree with these behaviors? We conclude that sexual behavior between men and women keep differences concerning the socialization of gender, based on the traditions of the characters’ roles and the stereotypes as well as their transgression.

Keywords: gender, youth and sexual behaviors, characters.

Introducción

Asumir una visión de género dentro de la investigación científica implica mantener una postura de vigilancia que nos permita identificar y hacer visibles las prácticas e ideologías que provoca la participación diferenciada, jerárquica y desigual dentro de las instituciones sociales, políticas y económicas de mujeres y hombres.

Esto apunta a reconocer que socialmente existe un conjunto de ideas, representaciones y creencias basadas en que hay cosas propias de hombres y de mujeres, significados que son transmitidos y reforzados en las personas como parte de su proceso de identidad (Rocha Sánchez y Díaz-Loving, 2012). Proceso que de acuerdo con Butler (2007) está en una constante de reaprender las formas de ser hombres y mujeres, quienes están caracterizados por la diversidad y la heterogeneidad más que por la universalidad.

Este proceso tiene una especial influencia en la etapa de la juventud, pues es una fase donde los jóvenes estructuran su subjetividad y se preparan para la vida adulta y cobran crucial importancia temas como las relaciones afectivas y la sexualidad por ser componentes importantes en la formación de la identidad (Romo, 2009). La sexualidad se convierte en ese momento en un nuevo espacio para el conocimiento y la interrelación con los demás; registrándose la mayoría de las relaciones coitales en esta etapa de vida (INEGI, 2013), lo cual representa nuevos aprendizajes y retos que asumir, que viene a ser nuestro problema de estudio.

Si partimos de que culturalmente existe una asignación de lo que es propio para lo femenino y lo masculino, entonces esto se convierte en una especie de filtro que guiará los comportamientos eróticos, incluyendo los deseos, actitudes, significados, reglas y normas que atraviesan las experiencias sexuales de mujeres y hombres (Guevara, 2010; Hernández, 2008).

En este sentido, numerosas investigaciones en población juvenil evidencian múltiples formas de desigualdad y falta de equidad en las relaciones de los géneros, incluyendo la vida sexual, que es el contexto donde se reproducen conductas y actitudes que limitan las potencialidades de los jóvenes y que se representan en problemas de conducta, salud y mortalidad (Abril, 2014; INEGI, 2013; Rodríguez et al., 2011).

1.La sexualidad y la identidad degénero

El estudio de la sexualidad ha sido abordado desde diferentes disciplinas como la antropología, la sociología, las ciencias biológicas, la fisiológica y la psicología que aportan diversidad teórica y metodológica en su estudio. Estos planteamientos han permitido reflexionar sobre el impacto del significado de la sexualidad, las actitudes y sus prácticas en la salud física y mental de los individuos (Flores et al., 2014), en las conductas de riesgo (García et al., 2013; Robles, 2014) en el embarazo adolescente (Román, 2000; Treviño, 2011) y el uso de los métodos anticonceptivos (Esparza et al., 2014), entre otros temas.

En el sentido más amplio, la sexualidad no sólo se refiere a las actividades dependientes del aparato genital, sino que ha sido conceptualizada como un fenómeno dinámico que se desarrolla a lo largo de la vida como consecuencia de una compleja y cambiante interacción de factores bio-psico-socio-culturales (DeLamater y Friederich, 2002). Por tanto, la sexualidad no es un hecho dado, sino que es una construcción social con diversas manifestaciones modeladas por la cultura, las instituciones, la etnia, el género, el grupo etáreo y las concepciones del mundo (Weeks, 1998).

En el caso del género, se observa una fuerte influencia en las vivencias de la sexualidad a partir de los deberes asociados a lo femenino y lo masculino. De esta manera, los comportamientos de las mujeres están cargados de un tinte tradicional, donde se les asocia a la reproducción, la crianza, la labor doméstica y el cuidado de los otros (INEGI, 2011; Rocha Sánchez, 2013). Comenta Lagarde (1997) que ser mujer significa “ser para los otros”, trabajar, pensar cuidar a los otros. En este tenor, su sexualidad, en palabras de Basaglia (1983), queda al servicio de los otros para la procreación o para el goce del hombre y se marca el cuerpo de la mujer como un “cuerpo para otros”. Más aún, su erotismo1 está suscrito a una serie de reglas y normas culturales, deberes, límites y prohibiciones eróticas. Una sexualidad deserotizada que desde la infancia interiorizan a través del silencio en torno a las experiencias que involucran el goce de su cuerpo y deriva en una negación en torno al placer. Sus genitales no se nombran, no se exploran, no se juega con ellos, sólo se tocan para asearlos.

Al llegar a la pubertad el cuerpo de las niñas cambia, y los mensajes, ya sea de parte de sus madres o de las instituciones, lo nombran y lo definen en torno a la sexualidad materna, la procreación, la salud y el dolor; nuevamente no existe un lenguaje en las enseñanzas o en el reconocimiento del erotismo de las mujeres. De esta manera, afirma Lagarde (1997), la mujer interioriza el silencio y la prohibición erótica en lugar del placer. El descubrimiento de su erotismo se da entrando a la adolescencia a partir del cuerpo y las necesidades eróticas de los hombres, no de las suyas (García, 2013).

El terreno de su sexualidad está marcado por una doble moral y las limitaciones impuestas para apropiarse de su cuerpo y ejercer el derecho al placer. Esto ha sido documentado por algunas investigaciones (Hernández, 2008; Hernández Montaño, 2015), donde las mujeres resisten a los avances sexuales de los hombres, dándose a “respetar”, haciéndose las “difíciles” y dando paso a que los hombres sean quienes las guíen en sus primeros encuentros sexuales.

Por su parte, al hombre se le ha asignado el rol del protector y soporte económico, el que sale al mundo público a desempeñar el trabajo remunerado, quien toma las decisiones, establece las reglas y protege a la familia. Las acciones anteriores son elementos fundantes del modelo tradicional hegemónico2 de masculinidad, lo que implica que para ser valorados como varones, deben manifestar, además, características de comportamiento como racionalidad, invulnerabilidad emocional, competitividad, fortaleza física, autosuficiencia, entre otras cosas (Rocha Sánchez, 2014). Estas mismas expectativas, normas y atributos atraviesan la vivencia de su sexualidad. Se espera que tengan un buen desempeño sexual, mantengan un rol activo, independiente, además de enfatizar en su heterosexualidad e hipersexualidad. El inicio temprano de las relaciones sexuales es la instancia en la que el ejercicio del sexo supone el pasaje a la etapa adulta y madura (Cruz, 2014).

En todo este trayecto, de acuerdo con Guevara (2010), los jóvenes van viviendo experiencias que les permiten identificar las prerrogativas que concede la sociedad a su condición masculina: tener diferentes parejas sexuales, establecer relaciones simultáneas con dos mujeres o vivir una sexualidad vinculada fundamentalmente al placer. Justo aquí se hace evidente la inequidad existente en nuestro mundo, en tanto que estas libertades concedidas a los varones imponen sus intereses por encima de sus compañeras, las reducen a simples objetos sexuales.

Pero este modelo tradicional hegemónico no a todos los hombres los conduce a un bienestar y a la salud, pues diversos autores (Cruz, 2014; Kaufman, 1997; Olavarría, 2005) han señalado que este patrón genera incomodidad y molestia en algunos individuos, otros la viven con tensión y conflicto, pero también la pérdida de aspectos de esta masculinidad es vivida con sufrimiento, confusión, rabia y desacuerdo.

De esta manera, en los últimos años se ha documentado (Hernández, 2008; Rocha Sánchez, 2014) cómo los varones han ido integrando otros significados, normas y roles a su identidad. Asumen que su vida sexual es una parte integral de los vínculos amorosos al reconocer su sensibilidad y el sentir que son emocionales.

De esta forma, la construcción de las feminidades y las masculinidades no son entidades fijas, más bien son un proceso dinámico que cambia, se transforma y se modifica con el tiempo.

2. Del discurso a la práctica: la brecha de la inequidad

Diversas investigaciones en México sobre sexualidad en población juvenil nos permiten observar la disociación existente entre conocimiento/información y prácticas, situación que deriva en serias consecuencias sobre la salud y la sexualidad de esta población. Un ejemplo de ello son los datos arrojados por la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición (Ensanut), con 21 mil 519 entrevistas a adolescentes, es decir, cerca de 0.05% de la población total del país. Reporta que para el rubro de conocimiento y uso de anticonceptivos, 90% de los entrevistados conoce o ha escuchado algún método anticonceptivo; 84% respondió correctamente que un condón masculino se puede usar una sola vez, con un porcentaje mayor entre hombres en relación con mujeres, 88.1 y 80.8%, respectivamente; 78% respondió de manera correcta que el condón masculino se utiliza para evitar una infección de transmisión sexual y el porcentaje de respuesta correcta por sexo fue similar. Sin embargo, pese a que los adolescentes dicen contar con información acertada sobre el uso de anticonceptivos, en particular el condón, salta a la vista que del total de adolescentes sexualmente activos, 14% de los hombres y 33.4% de las mujeres no utilizaron ningún método anticonceptivo en la primera relación sexual, lo cual es una tendencia que continuó de manera similar para su última relación sexual reportada (Gutiérrez et al., 2012).

Y es justo en este tipo de contrastes donde se puede reflejar que aunque los jóvenes cuentan con información sobre el uso de métodos anticonceptivos, su puesta en marcha está rodeada de una serie de resistencias y obstáculos sociales y psicológicos que tienen que ver con el arraigo de creencias tradicionales en función de los géneros, tal como lo muestra la investigación de Enríquez et al. (2012), quienes concuerdan en que el uso del condón se asocia con los estereotipos masculinos hacia el cuidado de la salud sexual, de esta forma el que los jóvenes crean que las mujeres no deben comprar condones hace probable que también crean que sólo los hombres deben aprender a usarlo correctamente. Abril (2014) afirma que el uso del condón es uno de los tópicos más resistentes al cambio, principalmente porque a través de esto los varones reafirman su masculinidad y ejercen el poder sobre las mujeres. Por tanto, las construcciones de género no sólo implican la asignación de tareas diferentes a hombres y mujeres, sino que establecen y fomentan desigualdad e injusticia; para ellas hay mayor impacto y desventaja.

Respecto a estas desventajas, los costos derivados de los obstáculos para que los y las jóvenes tomen decisiones acertadas sobre su cuerpo y bienestar limitan sobre todo el desarrollo de las mujeres, pues son quienes tienen que asumir casi la totalidad de la responsabilidad de un embarazo no deseado. En México, uno de cada cinco partos es de mujeres menores de 19 años. Coahuila se encuentra dentro de los primeros cinco estados con mayor porcentaje de embarazos adolescentes, 21.8% de los nacimientos provienen de madres adolescentes de 15 a 19 años. Pero también mujeres y hombres se exponen a otro tipo de problemáticas como las infecciones de transmisión sexual, y se incrementa así el riesgo de adquirir vih. En México las infecciones de transmisión sexual (its) se ubican entre las diez primeras causas de morbilidad general en el grupo de 15-44 años de edad (INEGI, 2013)

Otro ejemplo de la disociación entre lo escrito y las prácticas tiene que ver con el conjunto de normativas legales orientadas a atender la salud y los derechos sexuales y reproductivos de la población juvenil mexicana. Para esto, en el 2003 se creó la Cartilla Nacional de Derechos Sexuales de las y los Jóvenes en México avalada por la Comisión Nacional de Derechos Humanos y dirigida a la población de entre 12 y 29 años de edad. El documento incluye, entre otros, el derecho a la educación sexual, a decidir de forma libre sobre el cuerpo y la sexualidad, así como el disfrute pleno de su erotismo. Hace hincapié en los valores como la libertad individual y el respeto al otro, por lo que la noción de equidad permea constantemente la crítica al machismo. Los jóvenes son considerados como individuos completos que tienen capacidad de decidir sobre sus vidas con ayuda de información. Además, son sujetos de derechos a la privacidad, la confidencialidad y la intimidad, entre muchos otros. No se prescriben roles para hombres y mujeres más allá de la responsabilidad que ambos tienen de cuidarse a sí mismos y sobre las consecuencias de su comportamiento sexual (conapo , 2009) ¿Pero en realidad los jóvenes tienen el permiso social para apropiarse de estos discursos y atravesarlo a sus vivencias?

En consecuencia, se plantea como objetivo identificar las características de los roles de género en los comportamientos sexuales de jóvenes universitarios. Se analizan los estereotipos y los roles de género que permean sus conductas y actitudes frente a las relaciones sexuales como un acercamiento al desmantelamiento de las construcciones sociales que mantienen una brecha de desigualdad en las relaciones de mujeres y hombres mediante una metodología cualitativa.

Esta temática cobra especial relevancia al momento de centrarnos en los jóvenes universitarios, pues al parecer se encuentran frente a dos peroraciones antagónicas: a ) los discursos del nuevo siglo reforzados por las instituciones educativas, de equidad e igualdad entre los géneros (Renies- Equidad, 2013) y b ) los obstáculos sociales, culturales, estructurales y personales que dificultan la puesta en práctica de dichas ideologías.

3.Método

Esta investigación consistió en un estudio cualitativo, desde el enfoque de la Teoría Fundamentada (tf) (Strauss y Corbin, 2002), que elegimos para el diseño metodológico del presente estudio y para el análisis del dato cualitativo.

El Método Constante de Comparación (mcc) es la principal herramienta de análisis en la tf y tiene como objetivo encontrar las similitudes y contrastes entre los datos, para identificar sus características, sus relaciones y los determinantes de sus relaciones (dimensiones y propiedades). De acuerdo con Strauss y Corbin (2002), el mcc nos lleva a dos tipos de codificaciones, la abierta y la axial,3 que se acompañan de una reflexión teórica consignada por medio de notas que el investigador va derivando a la par de la lectura de los datos. El proceso converge en la integración final de la teoría en función de una categoría central, que integra los datos acerca del fenómeno estudiado.

3.1.Participantes

Para la selección de los participantes, se realizó un muestreo de tipo teórico. La cantidad total de participantes fue 101 casos, 51 mujeres y 50 hombres universitarios, que en el momento de la entrevista cursaban una licenciatura en la Universidad Autónoma de Coahuila. Sus edades estaban comprendidas entre los 17 y 22 años y no fue un requisito que contaran con experiencias en el aspecto sexual (coito).

3.2.Instrumento

Para recolectar la información, se utilizó una entrevista estructurada por medio de cuatro preguntas generadoras: a ) ¿cuáles son los comportamientos esperados en las mujeres en sus encuentros sexuales? b ) ¿Cuáles son los comportamientos esperados en los hombres en sus encuentros sexuales? c ) ¿Qué tan de acuerdo estás con estos comportamientos esperados? d ) ¿Por qué? Las entrevistas fueron registradas en audio, previo consentimiento informado de los participantes y en apego a los estándares éticos de investigación del comportamiento y así tener un registro más preciso y completo de las respuestas.

3.3.Procedimiento

Las entrevistas se realizaron en las instalaciones de la Universidad Autónoma de Coahuila, como jardineras, cafeterías y los cubículos de la central de servicios de la escuela de psicología. A cada entrevistado se le explicó el objetivo del estudio y se le solicitó su consentimiento para utilizar sus respuestas con fines de investigación.

El tiempo de cada entrevista osciló entre 20 y 30 minutos por participante. El proceso total de la recolección se dio en un periodo de septiembre a noviembre del 2014.

Como ya se había señalado, para la interpretación de los datos derivados de las entrevistas se utilizó la mcc , la cual se aplicó para generar categorías conceptuales, propiedades y criterios del discurso de los jóvenes. Para ello se siguieron los siguientes pasos:

-

Codificación abierta de la información: para lograrlo descompusimos sistemáticamente los datos en partes más pequeñas, las cuales íbamos comparando entre sí. Durante este proceso buscamos identificar las propiedades y las dimensiones al igual que la caracterización de conceptos claves.

-

Codificación axial: en esta etapa se reagruparon los datos fragmentados anteriormente. De la lectura y relectura surgieron sus propiedades (codificación axial) y con ello las categorías.

-

Generación de categorías centrales: derivado de las dos etapas previas surgieron las categorías centrales que nos permitieron clarificar la información acerca del fenómeno estudiado. Una vez revisadas estas categorías, se analiza cómo se relacionarían con las categorías de apoyo, esto da paso al proceso de graficación.

4.Resultados

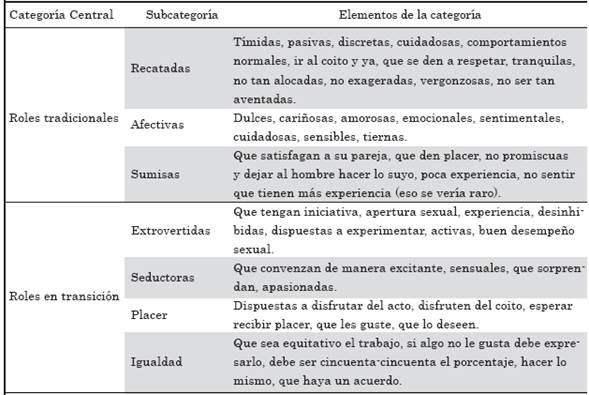

En función de los datos obtenidos, se construye un cuerpo conceptual basado en categorías conformadas por elementos emergentes de los datos. Este conjunto teórico está conformado por las categorías centrales, las cuales constituyen el eje nuclear de los comportamientos esperados en las relaciones sexuales (coitos), tanto en los hombres como en las mujeres. Dichas categorías están alimentadas de las diversas subcategorías con sus respectivas propiedades. Las categorías centrales fueron, tanto para las mujeres como para los hombres, roles tradicionales y roles en transición.

Las respuestas de las mujeres, frente a los comportamientos sexuales esperados de los hombres en los encuentros sexuales, muestran que la categoría roles tradicionales, con una mayor frecuencia de respuestas, se asocia con cuatro subcategorías: a ) dominantes, b ) viriles, c ) rudos y d ) rendimiento sexual. En sus respuestas sobresale la idea de que ellos deben tomar la iniciativa en el acto sexual mostrándose expertos y desinhibidos, con un trato poco delicado y con la responsabilidad del uso del condón y el compromiso de brindar satisfacción sexual a las mujeres. Sobresale en las respuestas la apropiación de su placer y las expectativas alrededor de sus habilidades sexuales: cachondos, fogosos, que practiquen sexo oral, entre otros.

Para la categoría roles en transición, con una frecuencia menor de palabras, se asocian tres subcategorías: a ) igualdad, b ) buen trato y c ) afectividad. Las jóvenes esperan que en los encuentros sexuales exista una participación equitativa en el sentido de que ambos procuren una participación equilibrada en el acto del coito que conduzca a la satisfacción de ambos. Permea la posibilidad de un trato respetuoso, amoroso y delicado (tabla 1).

Fuente: elaboración propia.

Por su parte, en las respuestas de los hombres ante los comportamientos sexuales esperados de las mujeres encontramos que para la categoría roles tradicionales se relacionan tres subcategorías: a ) recatadas, b) afectivas y c) sumisas. Esta última con un mayor número de respuestas asociadas. Para ellos, es deseado que las jóvenes se comporten de manera pasiva dejándose guiar por los hombres y esforzándose para darles placer. De preferencia, no expresen sus deseos, se muestren tímidas y con poca experiencia sexual; además de ser quienes se muestren dulces, cariñosas y tiernas. Por otro lado, para la categoría roles en transición, se relacionan las subcategorías: a) extrovertidas, b) seductoras, c) placer e igualdad. Los jóvenes esperan que las mujeres tomen un rol más activo, que sean más abiertas, con experiencias previas y apertura ante nuevas experiencias sexuales. Aparece en su discurso la posibilidad de que ellas deseen y disfruten del coito en una actuación negociada equitativamente con su pareja. Algo importante, es que tomen decisiones acertadas sobre su cuerpo y bienestar. Se espera que usen condón y exijan su uso a sus parejas (tabla 2).

Fuente: elaboración propia.

Sin embargo, algo que hay que resaltar es que aunque aparentemente los hombres pensarían a las mujeres con un rol más activo, el límite es que no rebasen u opaquen la actuación sexual de los hombres porque eso se vería raro.

Al momento de contrastar las respuestas sobre lo que mujeres y hombres esperan de sus propias conductas, éstas concuerdan con lo que su género contrario opinó. Para las mujeres coinciden las categorías extrovertidas, placer, igualdad y responsabilidad, es decir, ellas también contemplan la posibilidad de ser más activas, no tener miedo al expresar lo que desean y se sientan seguras, mencionan su derecho a tener orgasmos, de disfrutar el evento con mucho placer en un acto de igualdad con los hombres. Estar informadas sobre los métodos anticonceptivos y usar condón.

De las respuestas de los hombres se desprenden las categorías responsables, igualdad y buen trato. Ellos se visualizan siendo amables, respetuosos, con comportamientos que no dañen a sus compañeras al permitirles también tomar la iniciativa en el acto. Además de contar con información de métodos anticonceptivos, una de las categorías que no emergió de su discurso fue la afectividad, que para las mujeres es un componente esperado en ellos, esto es, que sean amorosos, tiernos, comprensivos y delicados (tabla 3).

Fuente: elaboración propia.

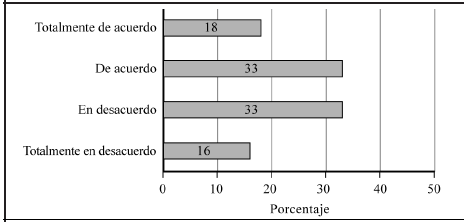

Cuando se les preguntó a los universitarios qué tan de acuerdo estaban con estos comportamientos sexuales, 16% de las mujeres respondió que estaban en total desacuerdo y 18% dijo estar en desacuerdo. Este conjunto de respuestas estaba en función de la categoría de roles tradicionales, es decir, consideraban que estos roles limitaban su participación e iniciativa y reforzaban el machismo de los hombres. El 33% contestó estar de acuerdo y otro 33% respondió estar totalmente de acuerdo refiriéndose a los comportamientos sexuales de la categoría de roles en transición (gráfica 1). Las razones que dieron giraban alrededor del derecho a vivir su sexualidad plenamente con una participación equilibrada de ambos géneros y roles negociados.

Gráfica 1.

Porcentaje de las respuestas de las mujeres sobre qué tan de acuerdo están con los comportamientos sexuales esperados en hombres y mujeres.

Fuente: elaboración propia.

La gráfica 2 nos muestra las respuestas de los hombres ante la misma pregunta: a ) 16% comentó estar en total desacuerdo y b ) 32% manifestó estar en desacuerdo, respuestas en función de la categoría de roles tradicionales. Su discurso hace énfasis en el derecho de las mujeres a sentir placer y con mayor participación en el acto sexual. Refiriéndose a los comportamientos sexuales de la categoría roles en transición, 34% respondió estar de acuerdo y 33% dijo estar totalmente de acuerdo. Por un lado, ellos argumentan la necesidad de que las relaciones sexuales sean un acto de mutuo consentimiento, donde las mujeres tengan una participación más equitativa, que derive en relaciones sexuales saludables y sanas. Pero por el otro lado, 33% de los hombres, de este último conjunto de respuestas, su acuerdo era respecto a los comportamientos representados por el binomio tradicional dominio/sumisión. Para ellos, las cosas son así y están mejor, así fueron educados, esa es su forma de pensar y no le cambiarían nada. Lo anterior nos lleva a pensar que son los varones los más resistentes a transitar a comportamientos menos estereotipados, pues los alejaría del modelo masculino bajo el cual han sido socializados y del cual obtienen privilegios que les dan poder sobre las mujeres.

Conclusiones

A la luz de los resultados de la investigación puede concluirse que los jóvenes universitarios viven entre la modernidad y el arraigo de las costumbres. En un contexto donde discursivamente existe una mayor apertura a la flexibilización de los roles de género (conapo , 2009; Renies-Equidad, 2013), concurre una tensión frente a una ideología tradicional del deber ser de los géneros.

En el caso de los varones llama la atención que aunque emergen categorías que muestran una flexibilización de los roles, el modelo hegemónico de masculinidad sigue teniendo mayor peso en el discurso, tanto de los hombres como de las mujeres, lo cual nos hace pensar en la vigencia de estereotipos tradicionales que resaltan el rendimiento sexual, el número de relaciones coitales y la creencia de un impulso sexual instintivo para estos varones (Cruz, 2014).

Aquí es donde cabe la reflexión de cuán difícil pudiera ser para ellos, y también para ellas, no apegarse a estas características que por tradición han definido su “hombría” y que son internalizadas a través de un arduo proceso de socialización, que incluye su vigilancia a través de mecanismos de control social para su apego al modelo dominante. De la misma manera, las mujeres internalizan como deseadas estas mismas características masculinas: cachondos, fogosos, sexualmente potentes, activos, que se comparten desde el punto de vista social y que se hacen manifiestas en muchos escenarios (cine, radio, televisión, novelas, comedias, interacciones cotidianas o chistes) y que terminan por moldear sus gustos y deseos.

Por otro lado, emergen nuevas categorías en la población estudiada, características que no se ajustan al modelo tradicional de masculinidad, y que nos hacen pensar en la posibilidad de transitar hacia otras formas de concebir y ser hombres: buen trato e igualdad con sus compañeras sexuales. De acuerdo con el planteamiento de diversos autores (Cruz, 2014; Kaufman, 1997; Olavarría, 2005) nos preguntamos cómo es vivida por los varones esta transición –por lo menos en su discurso–, bajo la idea de que la pérdida de aspectos de la masculinidad hegemónica algunos la viven con sufrimiento, confusión, rabia y desacuerdo, lo que nos sugiere que finalmente esto se convierte en verdaderos obstáculos internos y sociales para acceder a prácticas más equitativas con las mujeres. Un ejemplo de esto puede ser lo reportado por Abril (2014) y Enríquez et al. (2012) de cómo las creencias los llevan a concebir que el uso del condón es un tema de exclusividad masculina, pero también de poder sobre ellas.

Si bien para esta población surgió de su discurso la emergencia de que también las mujeres deben usar protección y exigir el uso del condón a su pareja, nos preguntamos qué tanto existe el permiso social para que éstas lo hagan abiertamente, pensando en que ellas puedan comprar condones y tener “uno a la mano” para cuando sea necesario. Son comportamientos que no forman parte del modelo dominante de la feminidad, donde todavía se le otorga valor a la idea de la sumisión: pasivas, no sentir que tienen más experiencia, dejar que los hombres “hagan lo suyo” y no expresar sus deseos. Como en el caso de los varones, transitar a una feminidad autónoma les llevaría a ser criticadas y rechazadas socialmente, como lo demuestran las investigaciones de Hernández (2008) y Hernández Montaño (2015).

Al igual que los hallazgos de Basaglia (1983), este estudio perfila que todavía la sexualidad de las mujeres, en palabras de la autora, queda al servicio de los otros, marcando su cuerpo como un “cuerpo para otros”, un espacio para el disfrute y el placer de los hombres: que satisfaga y de placer, que no oponga resistencia y dejar que el hombre haga lo que quiera. Es una situación que las coloca como objetos sexuales obstaculizando su capacidad de decidir sobre sus propios cuerpos, así como a su proceso de autonomía, independencia y empoderamiento, que son condiciones necesarias para su bienestar personal, pero también para la construcción de una cultura equitativa entre los géneros.

En este sentido, para ellas se abre la posibilidad de vivir sus relaciones sexuales más desinhibidas, participativas, dispuestas a experimentar, incluyendo el disfrute, el placer y los orgasmos: prácticas a las que podrán tener acceso en el momento en que la vivencia de su erotismo no esté supeditado a una serie de reglas y normas culturales que les niegue su derecho al placer y la decisión libre sobre el cuerpo y la sexualidad.

Finalmente, de acuerdo con Butler (2007) las identidades de género son un proceso constante de reaprender las formas de ser hombres y mujeres. Esto lo constatamos en los jóvenes del estudio, donde observamos una transición lenta en sus identidades de género, donde concurren aspectos de la cosmovisión hegemónica de lo que es ser mujer y ser hombre y otras características propias de los discursos modernos de la equidad que reiteran la necesidad de continuar con la deconstrucción de las categorías tradicionales de “masculino” y “femenino” para permitir avanzar hacia una sociedad libre de desigualdades sociales.

Prospectiva

Los datos arrojados por esta investigación sugieren la necesidad de brindar una educación sexual, con perspectiva de género, basada en la defensa de los derechos a la información y a la atención oportuna de los jóvenes universitarios.

De tal manera, consideramos que debemos de trabajar en el desmantelamiento de los estereotipos de género para contribuir a una apropiación real de los derechos sexuales y reproductivos de los jóvenes. Es indispensable tomar en cuenta que no es un trabajo meramente individual, sino que nos requiere a todas y todos en los diferentes niveles. De esta forma, la participación de las instituciones educativas sería clave en estos procesos.

Se sugiere crear modelos, estructuras y mecanismos que contribuyan a la abolición de ideas y prácticas tradicionales sobre los roles de género y la implementación o construcción de ideas o prácticas equitativas. Para las mujeres sería fundamental la construcción de una especie de autonomía psicológica que conlleve a la posibilidad de vivir las transformaciones de manera congruente.

Desde la propuesta de Reyes (2005) esto se refiere a la posibilidad de poder pensarse, sentirse y actuar como un sujeto independiente en relación con los otros y en congruencia con normas, principios, criterios y deseos propios, que les permita no sólo vivir una sexualidad plena, sino el establecimiento de metas sanas en todas las esferas de sus vidas. ¿Cómo? Pues básicamente estamos hablando que desde las aulas se fomente una actitud reflexiva, tanto en mujeres y hombres, que los lleve a comprender cómo han sido socializados y qué tanto esto impacta en sus vidas, en la forma de estar y de vincularse. Para lograrlo es necesario fomentar una participación más activa en la toma de decisiones responsables e informadas en relación con el uso de métodos anticonceptivos, en especial el condón y los anticonceptivos de emergencia. En otras palabras, que se creen las condiciones o permisos para que hagan suyos los derechos sexuales y reproductivos sin sanciones sociales.

Esto incluye la creación de nuevos significados alrededor de la sexualidad, separándola de la reproducción como único o fin principal; es retomar la posibilidad de conciliar sexoerotismo- bienestar, sin vergüenza, miedos, temores, culpa, creencias infundadas y otros factores que impidan la plenitud del placer sexual, principalmente en las mujeres.

Para esto, también es necesario invertir en el entrenamiento y sensibilización de docentes con el objetivo de crear equipos multidisciplinarios con enfoque de género que se conviertan en herramienta fundamental para la prevención de conductas de riesgo sexuales, la difusión de información no estereotipada y la atención de los y las jóvenes.

Referencias

Abril, E. (2014). Usar o no condón: ¿una decisión de hombres? Los estereotipos y roles de género y su relación con el cuidado de la salud sexual en jóvenes universitarios (Tesis de doctorado). Universidad Autónoma de Coahuila.

Basaglia, F. (1983). Mujer, locura y sociedad. México: Universidad Autónoma de Puebla.

Butler, J. (2007). El género en disputa. El feminismo y la subversión de la identidad. Barcelona: Paidós.

Conapo (Consejo Nacional de Población) (2009). Cartilla por los Derechos Sexuales de las y los Jóvenes. Lecturas recomendadas. Curso a distancia Hablemos de sexualidad. México: Conapo.

Cruz, S. (2014). Prácticas corporales, erotismo y políticas de identidad: el caso del trabajo sexual masculino en la Ciudad de México, en T. E. Rocha y I. Lozano (comp.), Debates y reflexiones en torno a las masculinidades: analizando los caminos hacia la igualdad de género (87-106). México: unam.

DeLamater, J. y Friederich, W. N. (2002). Human sexual development. The Journal of sex Researche, 39(1), 10-14.

Enríquez, D. J., Sánchez, R. y Robles, S. (2012). Relaciones familiares y uso de condón en estudiantes de nivel superior, en R. Díaz Loving, S. Rivera y I. Reyes Lagunes (coord.), La psicología social en México Volumen xiv (303-309). México: Asociación Mexicana de Psicología Social.

Esparza, S. P., Benavides, R., Onofre, D. J. y Torres, R. (2014). Apoyo social percibido para sexo seguro y resiliencia sexual en adolescentes, en S. Rivera, R. Díaz Loving, I. Reyes Lagunes y M. Flores Galaz (coord.), La psicología social en México. Volumen xv (782-789). México: Asociación Mexicana de Psicología Social.

Flores, M. M., Trejo, F., Díaz-Loving, R. y Hernández, E. (2014). Valores y permisividad sexual en el sureste mexicano, en S. Rivera, R. Díaz Loving, I. Reyes Lagunes y M. Flores Galaz (coord.), La psicología social en México. Volumen XV (775- 7781). México: Asociación Mexicana de Psicología Social.

García, G. (2013). Sexualidad femenina: expresiones del comportamiento erótico, en T. Rocha S. y C. Cruz Del Castillo (coord.), Mujeres en transición: reflexiones teóricoempíricas en torno a la sexualidad, la pareja y el género (57-83). México: Universidad Iberoamericana.

García, M., Vizzuetth, A. y Solano, G. (2013). Conductas sexuales de riesgo en usuarios de redes sociales virtuales: una experiencia contemporánea (número especial digital), Revista Mexicana de Psicología , 348-350.

Guevara, E. (2010). Cuando el amor se instala en la modernidad. Intimidad, masculinidad y jóvenes en México. unam/ceiich.

Gutiérrez, J. P., Rivera Dommarco, J., Shamah Levy, T., Villalpando Hernández, S., Franco, A., Cuevas Nasu, L., Romero Martínez, M., Hernández Ávila, M. (2012). Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 2012. Resultados Nacionales . Cuernavaca: Instituto Nacional de Salud Pública.

Hernández, J. (2008). El trabajo sobre la identidad en estudiantes de bachillerato: reflexividad, voces y marcos morales. México: upn.

Hernández Montaño, A. (2015). Relaciones amorosas de pareja entre jóvenes universitarios/ as: una mirada desde la perspectiva de género (Tesis de doctorado). Universidad Autónoma de Coahuila.

INEGI (Instituto Nacional de Estadística y Geografía) (2011). Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (Endireh). México: INEGI.

INEGI (Instituto Nacional de Estadistica y Geografía) (2013). Estadísticas a propósito del día de la juventud: datos para Coahuila. Boletín de la juventud 2013.

Kaufman, M. (1997). Hombres: placer, poder y cambio . República Dominicana: cipaf.

Lagarde, M. (1997). Los cautiverios de las mujeres: madresposas, monjas, putas, presas y locas. México: unam.

Olavarría, J. (2005). La masculinidad y los jóvenes adolescentes. Reflexiones pedagógicas. Docencia , 27, 46-55.

Ramírez, R. L. y García, T.V. (2002). Masculinidad hegemónica, sexualidad y trasgresión.

Renies-Equidad (Red Nacional de Instituciones de Educación Superior) (2013). Acuerdo de formalización. Santa María del Oro.

Reyes, R. M. (2005). La autonomía psicológica en mujeres profesionales: análisis de un caso. Otras miradas , 5 (1), 9-22.

Robles, S., Guevara, Y., Frías, B., Rodríguez, M. y Moreno, D. (2014). Conductas sexuales de riesgo en jóvenes con discapacidad auditiva, en S. Rivera, R. Díaz Loving, I. Reyes Lagunes y M. Flores Galaz (coord.), La psicología social en México. Volumen xv (798-806). México: Asociación Mexicana de Psicología Social.

Rocha Sánchez, T. E. y Díaz- Loving, R. (2012). Identidades de género. Más allá de cuerpos y mitos. México: Trillas.

Rocha Sánchez, T. E. (2013). Mujeres, pareja y familia: la transformación de roles y la búsqueda de la equidad, en T. E. Rocha S. y C. Cruz Del Castillo (coords.), Mujeres en transición: reflexiones teórico-empíricas en torno a la sexualidad, la pareja y el género (181-217). México: Universidad Iberoamericana.

Rocha Sánchez, T. E. (2014). Hombres en la transición de roles y la equidad de género: retos, desafíos, malestares y posibilidades, en T. E. Rocha y I. Lozano (comp.), Debates y reflexiones en torno a las masculinidades: analizando los caminos hacia la igualdad de género (41-66). México: unam.

Román, R. (2000). Del primer vals al primer bebé. Vivencias del embarazo en las jóvenes. México: Secretaría de Educación Pública. Instituto Mexicano de la Juventud.

Romo, J. M. (2009). Jóvenes universitarios de Aguascalientes. Procesos identitarios y reflexividad moderna (Tesis de doctorado). México: Centro de Investigación y Estudios Avanzados del ipn.

Rodríguez, V., Orozco, M. A., Santamaría, S. y Luna, D. (2011). Embarazo no deseado a término en mujeres adolescentes. Revista científica electrónica de psicología icsauaeh, 12, 20-35.

Strauss, A. y Corbin, J. (2002). Bases de la investigación cualitativa. Técnicas y procedimientos para desarrollar la teoría fundamentada. Medellín: Editorial Universidad de Antioquia.

Treviño, M. (2011). Comportamiento del entorno social respecto al embarazo no planeado de jóvenes universitarias (estudio de cuatro casos). Revista Realidades. Universidad Autónoma de Nuevo León, 4(2) 25-37.

Weeks, J. (1998). Sexualidad. México: Paidós.

Notas

Notas de autor