Artículos

Colombia, liderazgos políticos en un contexto de violencia. César Gaviria Trujillo 1 .

Colombia, political leadership in a context of violence. César Gaviria Trujillo.

Colombia, liderazgos políticos en un contexto de violencia. César Gaviria Trujillo 1 .

Reflexión Política, vol. 20, núm. 39, 2018

Universidad Autónoma de Bucaramanga

Recepción: 30 Octubre 2017

Aprobación: 26 Abril 2018

Resumen: Este artículo reconstruye la trayectoria de uno de los actores políticos más importantes de la vida política de Colombia en las últimas cuatro décadas. Se analiza a César Gaviria Trujillo, sus comienzos en la política, su consolidación política y el acceso a la Presidencia de la República. También se aborda la construcción de su liderazgo, su proyección, su desempeño como presidente y su papel en la política desde la década de 1980 hasta la actualidad. El artículo da cuenta de un estudio de caso de un liderazgo relevante mediante el cual se puede ilustrar varias de las dinámicas políticas del país.

Palabras clave: liderazgo, partidos, política, narcotráfico, conflicto.

Abstract: This article reconstructs the trajectory of one of the most important political actors of the political life of Colombia in the last four decades. It analyzes the case of Cesar Gaviria Trujillo, his beginnings in politics, its consolidation and access to the Presidency of the Republic. It also addresses the construction of his leadership, his projection, his performance as president and his role in politics from the 1980s to the present. The article gives an account of a case study of relevant leadership through which several of the country's political dynamics can be illustrated.

Key words: Leadership, parties, politics, drug trafficking, conflict.

Introducción

En las últimas décadas, se ha puesto de manifiesto el nuevo interés por el análisis del liderazgo en los procesos políticos y ha adquirido importancia su estudio, que trasciende los enfoques estructuralistas y los que enfatizan solo la personalidad y sobrevaloraban el papel de los personajes en la política. Se trata de enfoques que ubican el liderazgo en su época y en sus contextos, destacan su emergencia, sus modos de actuar y reconocen la importancia del individuo en la política, sus atributos, sus percepciones y sus capacidades individuales. En esta perspectiva, el presente artículo analiza el caso del expresidente colombiano César Gaviria Trujillo; para hacerlo, se asumen tres coordenadas analíticas a través de las cuales se da cuenta del origen y desarrollo de sus estrategias, modos de actuar y concepciones de sociedad.

La primera coordenada asume que todo liderazgo se presenta en un contexto socio-político y expresa un sentido de época (Bass, 1985 y 1990; Blondel, 1987; Natera, 2002; Northouse, 2004). Para el análisis, son fundamentales las características específicas del contexto en el cual se desenvuelve el líder, las formas en que se presenta en el origen, desarrollo y consolidación de su liderazgo y la manera en que interactúa con su ámbito de dominio. Aunque hay otros enfoques que optan por analizar exclusivamente las características subjetivas de los líderes y su personalidad, centrados en lo cognitivo conductual (Delgado, 2004; Natera, 2002; Vanaclocha, 1997), se considera relevante reconstruir el contexto histórico, los actores políticos más importantes y las dinámicas específicas del poder político en que emerge y se proyecta el líder, para poder comprender cómo surge y cómo inciden estas en sus características, en su proyección y en sus modos de actuar.

La segunda coordenada enfatiza la existencia de ciertos rasgos y atributos que, por su escasa frecuencia y/o su intensidad inusual, permiten diferenciar a los líderes políticos del conjunto de miembros de la clase política, es decir, identificar a los líderes y a quienes no lo son (Kirkpatrick y Locke, 1991; Natera, 2002).

La tercera coordenada apunta a señalar que los líderes generan ciertos impactos en la población, de acuerdo con las estrategias implementadas y los estilos de ejercicio del liderazgo. De hecho, los líderes actúan en consonancia con las expectativas de la población y expresan, en muchos casos de forma anticipada y de manera estratégica, acciones congruentes con lo que se espera de ellos; también, cuando es el caso, modifican sus conductas y discursos para amoldarlos a una situación política determinada. Su propósito central es obtener apoyo, generar y mantener aceptación y agregar electorados que permitan el acceso o mantenimiento en el poder político. En la medida en que el líder genera impactos especiales, se establece una influencia inusual, que expresa su capacidad para hacer que la gente se comporte de forma diferente a como actuaría sin su presencia (Burns, 1978; Curtice y Holmberg, 2005; Mc-Farland, 1969; Miller y Shanks, 1982). Por esto, de forma taxativa, se ha llegado a afirmar que es inimaginable la política sin líderes (Farrell y Webb, 2000).

A partir de estos ejes, se aborda el caso de César Gaviria Trujillo, presidente colombiano durante el periodo 1990-1994. Se hace énfasis en la forma en que su estudio permite aproximarse a la comprensión de la política colombiana en las tres últimas décadas. Se argumenta que este análisis permite ilustrar cinco aspectos básicos de la política colombiana: (1) las transformaciones de la política partidista colombiana desde finales de la década de 1970, específicamente, en lo que respecta al tránsito de los liderazgos en las estructuras partidistas; estas pasan, de tener una dirigencia dividida en los dos partidos dominantes (Liberal y Conservador) y reducida a un pequeño círculo de líderes nacionales instalados en Bogotá -de donde procedían la mayoría de los candidatos presidenciales-, a ser partidos más fragmentados y más abiertos, con presencia de nuevos liderazgos procedentes de sectores sociales emergentes y, en algunos casos, originarios de regiones diferentes a la capital, que lograron insertarse de forma exitosa en la política nacional. (2) La presencia de un nuevo líder con quien predomina el alto personalismo en la política colombiana en un sistema presidencial con partidos débilmente organizados y que funcionan con base en el clientelismo, en un contexto caracterizado por el conflicto social y político y por la presencia de actores armados ilegales. (3) El éxito de un nuevo liderazgo, sus estrategias de acción y su relación con otras esferas de poder, en circunstancias sociales y económicas críticas. (4) Las relaciones de César Gaviria Trujillo con otros actores políticos y sociales y la forma en que incidieron en su ascenso al poder y su ejercicio gubernamental. (5) La concepción de la sociedad, la forma de gobernar y el estilo de conducción política, propios de un líder neoliberal modernizante, con un estilo negociador, pragmático y exitoso.

El periodo analizado abarca los inicios de su carrera política, su proyección a nivel nacional y el acceso a los círculos del poder político y corresponde con las décadas que siguieron al Frente Nacional (1974-1990)2 y a la historia inmediata del país (1990-2017). Un periodo de convulsión social, de múltiples violencias y del auge del narcotráfico en una sociedad con un Estado débil y parcialmente capturado por la delincuencia.

1. Política tradicional, clientelismo y líderes en ascenso

César Gaviria Trujillo es un político colombiano de provincia. Empezó su carrera en el Partido Liberal, hizo parte de una facción local del departamento de Risaralda, cuando el líder de la facción, el cacique político Camilo Mejía Duque, lo apadrinó; después, creó su propia facción en medio del predominio de la política clientelista proclive a la fragmentación. Más tarde, Gaviria logró proyectarse con éxito en la política nacional, por lo que representa un caso de liderazgo que asciende socialmente a través de la política y de la competencia en uno de los partidos tradicionales del país.

Hasta comienzos de la década de 1990, el bipartidismo se caracterizó por un doble nivel de división. En el nivel nacional, había fracciones encabezadas por los jefes naturales que articulaban redes de apoyos políticos y económicos, que tenían una gran influencia en la política del país, así como un alto estatus social y económico, y que aspiraban ser elegidos o reelegidos presidentes. Las fracciones recibían el nombre de su líder nacional. Así, en el Partido Liberal, estaban Alfonso López Michelsen (lopismo), Julio César Turbay Ayala (turbayismo) y Carlos Lleras Restrepo (llerismo); de esta fracción, surgiría a comienzos de la década de 1980 el Nuevo Liberalismo, dirigido por Luis Carlos Galán (galanismo). En el Partido Conservador, las dos fracciones dominantes eran lideradas por Álvaro Gómez Hurtado (alvarismo) y Misael Pastrana Borrero (pastranismo). Un tercer sector flotaba articulado en torno a Belisario Betancur, pero sin la continuidad, el poder y la influencia de los otros dos.

En el nivel regional, las facciones estaban encabezadas por caciques, políticos con capital electoral, posicionamiento y poder que competían entre sí y con otras facciones del partido rival. Las fracciones y las facciones contaban con sus propias organizaciones y se disputaban el acceso al poder, la burocracia y el reparto de recursos de patronazgo procedentes del Estado. Los partidos constituían agrupaciones o federaciones de jefes políticos, con una débil organización nacional y con liderazgos que se iban construyendo por iniciativas, cualidades y habilidades personales, en muchos casos a la sombra de padrinos políticos (Duque, 2011). Eran partidos divididos y el sistema era un "bipartidismo de fachada", como lo denominó Sartori (1992), cuando lo comparó con el sistema vigente en Uruguay: había dos partidos que servían de "paraguas" que cobijaban a múltiples grupos y movimientos políticos, con diversos niveles de complejidad, autónomos, con variaciones en su duración y continuidad y basados en un fuerte personalismo.

Los inicios de la carrera política de César Gaviria se ubican en este contexto de bi-partidismo con fracciones y facciones3. A los 23 años fue elegido concejal municipal de Pereira, capital del departamento de Risaralda, en 1970, el cargo de elección popular de menor alcance en la política en Colombia y la base de la pirámide del poder en una pequeña ciudad. Aunque provenía de una familia de clase media-alta, Gaviria no hacía parte de la élite social y política del país. Tampoco era cabeza de una de las principales fracciones en que estaba dividido el Partido Liberal históricamente. Era él un político que comenzaba desde abajo.

La dinámica político-partidista de este departamento en estas décadas permite ilustrar lo que sucedía en gran parte del país. Risaralda fue creado como departamento en 1966 y la política local fue dominada inicialmente por el cacique político Camilo Mejía Duque, congresista desde la década de 1940, cuando este departamento hacía parte de Caldas, y senador del nuevo departamento desde 1966 hasta 1977, año de su muerte. Mientras vivió el cacique, el liberalismo se mantuvo unificado bajo su mando, operaba como un gran barón electoral que aglutinaba a políticos avezados y a otros principiantes, todos articulados en una red ampliada de clientela. Esta estructura se empezó a fracturar a comienzos de la década de 1970 cuando surgió una nueva facción desde su interior dirigida por Óscar Vélez Marulanda, en competencia con Mejía Duque. El nuevo grupo, denominado Bloque Cívico, logró un escaño en el Senado y otro en la Cámara de Representantes en 1974, su jefe fue elegido senador y se mantuvo en el Congreso hasta 1990. De esta facción hizo parte César Gaviria, quien fue designado alcalde municipal (1975/76), luego ascendió y fue elegido como primer renglón a Cámara de Representantes por tres periodos consecutivos (1978/82, 1982/86 y 1986/1990). En 1988 Gaviria se separó del Bloque Cívico por una disputa por la candidatura a la alcaldía de Pereira, en que se elegían alcaldes populares por primera vez, y creó su propia facción. No había terceros partidos, pero Liberales y Conservadores se mantenían en una incesante lógica de faccionalismo y de competencia personalista. Cuando un nuevo dirigente quería proyectarse y tenía ambición progresiva debía buscar una salida de su facción y crear su propio grupo o debía esperar a que se diera una sucesión "natural" con la muerte o el retiro del jefe. Gaviria no esperó.

Entre 1970-1986 su carrera política se movió fundamentalmente en lo regional. Era un político joven egresado de la carrera de Economía de una universidad de élite de Bogotá (la Universidad de los Andes) y procedente de una familia de empresarios cafeteros que luego se hizo socia de un diario regional de mucha influencia en su departamento, el diario La Tarde (Santamaría, 1998; Dinero, 2012). En lo nacional estableció vínculos inicialmente con la fracción del llerismo y luego se incorporó a la fracción del turbayismo, la de mayor poder político y burocrático del país, a la que pertenecía la mayoría de caciques o barones electorales liberales y que se identificaba por ser una articulación clientelista de jefes políticos regionales en torno al jefe natural, Julio César Turbay Ayala (Arango, 2015; Duque, 2011).

En la trayectoria política de César Gaviria, 1986 fue un año clave, pues representó el momento de quiebre de su inserción en la política nacional al incorporarse al círculo de apoyo político de Virgilio Barco, quien había sido designado candidato presidencial y quien lo nombró gerente de la campaña y director adjunto del Partido Liberal. Barco ganó las elecciones por un amplio margen (58.3 % de los votos) frente al jefe del Partido Conservador Álvaro Gómez Hurtado (35.8 % de los votos) y un candidato del nuevo partido de izquierda Unión Patriótica, Jaime Pardo Leal (4.5 % de los votos). Gaviria se benefició del gran triunfo liberal: fue nombrado ministro de Hacienda (1986-1987) y, luego, ministro de Gobierno (1987-1989), los dos cargos más importantes del gabinete presidencial. El Ministerio de Gobierno le permitió estar en contacto directo con todos los barones electorales, la clase política del país y el Congreso, y jugar un papel central en la intermediación y en las negociaciones con los partidos y las diversas fracciones y facciones políticas, que eran la base electoral del partido y que demandaban incentivos al gobierno. Durante este gobierno se popularizó en la prensa la expresión de Sanedrín para referirse al círculo más cercano al presidente, conformado por asesores y dirigentes que tenían una fuerte influencia en las decisiones del primer mandatario, para entonces muy enfermo. Dentro de este círculo presidencial, Gaviria fue ganando protagonismo junto con otros personajes de la vida política del país, una combinación de tecnócratas y de políticos regionales poderosos con expectativas de ascenso (Semana, 1986;1986)4.

Gaviria había ascendido de lo local a lo nacional muy joven y en poco tiempo. La política partidista en el país era la expresión de una articulación entre las maquinarias políticas departamentales, de carácter clientelista y con crecientes tendencias de fragmentación, y la organización nacional de los partidos, en donde cada liderazgo se iba construyendo por iniciativas individuales en la brega electoral e, impulsado por padrinos políticos, luego se independizaba y creaba su propia facción. Esta dinámica de partidos, fracciones y políticos se fue haciendo más flexible y fue creando ventanas de oportunidades para políticos ambiciosos que aspiraban ascender5. Adicionalmente, liberales y conservadores competían por el poder en un perdurable duopolio, vigente desde el siglo XIX y difícil de romper. No había terceros partidos con capacidad para desplazarlos de sus lugares de preminencia y con las condiciones suficientes para movilizar electores diferentes a los integrados en las redes de clientela o que mantenían lazos de identidad partidista con los partidos tradicionales. Solo hubo eventuales organizaciones pequeñas de izquierda, marginales electoralmente, entre estas la Unión Patriótica, partido creado en 1985, en la coyuntura de las negociaciones de paz entre el gobierno de Belisario Betancur (1982-1986) y la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FARC).

2. Presidente en una coyuntura crítica

En la trayectoria política de Gaviria los años 1989-1990 fueron muy importantes. Colombia pasaba por uno de sus peores momentos de violencia y de incapacidad de regulación social por parte del Estado, lo cual hizo que fuera calificado como un "Estado fallido" o, en el mejor de los casos, como un "colapso parcial del Estado", o un "Estado al borde de un colapso institucional" (Bejarano & Pizarro, 1994). Como señaló Mainwaring (2007), Colombia se caracterizaba entonces por ser una sociedad con deficiencias estatales, en las cuales el Estado no cumplía algunas de sus funciones básicas de gobierno, de justicia y de seguridad. Este planteamiento, en general, ha dado origen a las diversas adjetivaciones de la democracia colombiana en términos negativos, expresadas unas en la presencia diferenciada del Estado, con diversas violencias territorializadas y dinámicas variadas en las que el monopolio del uso de la fuerza nunca se había logrado; otras, en las que el poder era compartido con otros actores armados y otras, en las que el Estado presentaba una mayor consolidación (González, 2003). Pero no solo en la existencia de diversas formas de violencia se manifiestan las deficiencias estatales; en este periodo, el Estado también era incapaz de garantizar derechos y libertades civiles y políticas, así como el adecuado funcionamiento de los procesos democráticos. Esta incapacidad se debía a sus deficiencias estructurales o a la cooptación parcial de la cual era objeto por parte de poderes y actores ilegales. Asimismo, existían altos niveles de corrupción y la justicia se caracterizaba por la impunidad y por sus limitaciones en la regulación de los conflictos. Era, en términos de Mann (1986), un Estado con débil poder infraestructural, incapaz de penetrar en la sociedad e implementar decisiones políticas en todo el territorio.

A este Estado precario diversos actores armados le disputaban el monopolio del uso legítimo de la fuerza: el narcotráfico contaba con carteles o macro-organizaciones con gran influencia en la vida social, económica y política del país y las organizaciones criminales que surgieron desde finales de la década de 1970 se fueron complejizando y sofisticando. Desde comienzos de la década de 1980 fueron bautizadas por las autoridades de Estados Unidos como "carteles", denominación confusa y equívoca que se generalizó por el uso de los medios de comunicación6. A comienzos de la década de 1980, el panorama del narcotráfico incluía alrededor de diez Organizaciones de Tráfico de Drogas (ODT), como las denomina Kenney (2000), entre ellas: las de Medellín (Pablo Escobar, Gonzalo Rodríguez Gacha y los hermanos Jorge Luis, Juan David y Fabio Ochoa Vásquez), las de Cali (José Santacruz Londoño, Helmer Herrera, Phanor Arizabaleta, Víctor Patiño Fómeque y los hermanos Gilberto y Miguel Rodríguez Orejuela), las del norte del Valle (los hermanos Henao, Iván Urdinola Grajales, Juan Carlos Ramírez Abadía), las de Armenia - Pereira (Carlos Lehder Rivas), las de la Costa Caribe (Jesús Mejía Romero, los hermanos Lucas y Jorge Darío Gómez Van Grieken, José Rafael Abello Silva, Miguel Pinedo Barros) y las de Leticia (Camilo y Wilson Rivera). Los narcotraficantes colombianos se insertaron de forma exitosa en el mercado transnacional de estupefacientes: se encargaban de traer la materia prima (pasta de coca) desde Perú y Bolivia, procesarla (convertirla en clorhidrato de cocaína) en laboratorios clandestinos en Colombia, y transportarla a través del Caribe, de Centroamérica y de México, hasta Estados Unidos y Europa. Una vez en las ciudades europeas y estadounidenses, participaban también en la distribución y venta al por menor, cuyas ganancias debían ingresar a la economía a través del "lavado" o "blanqueo" de las utilidades.

Durante los años ochenta, las organizaciones más grandes y consolidadas tenían su base en Medellín y Cali, inundaron de cocaína el mercado de los Estados Unidos y obtuvieron billones de dólares en ganancias ilícitas. Una parte de los inmensos recursos nutrieron la economía formal, otra se mantuvo en la economía subterránea. Poderosos económicamente, los capos se involucraron en política en búsqueda de condiciones favorables para sus actividades y de revestimiento y protección para ellos, sus socios y sus allegados. Hubo una serie de factores que coadyuvaron a la politización de las mafias y de los capos, tales como su papel central en el combate a las guerrillas y su acción contrainsurgente en asocio de agentes estatales y propietarios de tierras. Esto les otorgó el control sobre grandes territorios, donde suplantaron o rebasaron el poder estatal, civil y militar, incluso de los caciques políticos dominantes. Asimismo, en muchas regiones del país establecieron alianzas con la clase política y los partidos tradicionales y acuerdos de gobernabilidad, de apropiación de los recursos y de manejo de los gobiernos locales (Thoumi, 2000). El "cartel" de Medellín optó por enfrentar al Estado, a través del terrorismo y los asesinatos selectivos como medio de presión para que se evitara restaurar la extradición de ciudadanos colombianos a los Estados Unidos y para responder a las denuncias de algunos sectores políticos, como el Nuevo Liberalismo y algunos medios impresos como El Espectador. Por el contrario, el "cartel" de Cali influenció en las autoridades, la policía, los políticos locales y algunos nacionales; a la vez, incursionó en la economía legal con numerosas inversiones y la creación de empresas, buscando legitimarse. No recurrió a la violencia como medio de presión al Estado y a los gobernantes y legisladores.

El conflicto armado interno era intenso por la presencia de varios grupos guerrilleros, de los cuales los más numerosos y activos eran las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FARC) y el Ejército de Liberación Nacional (ELN). El proceso de expansión de las organizaciones armadas ilegales se reflejó en la presencia territorial. Las FARC pasaron de tener presencia en 61 municipios, en 1985, a 216 localidades, en 1994; aunque su presencia conllevaba uso de violencia y coacción, también desarrollaron bases sociales en zonas de colonización reciente, entre campesinos y habitantes de enclaves mineros, en zonas bananeras y de palmicultura, así como en zonas cocaleras, de las que empezaron a extraer recursos para financiar su creciente ejército, adicionales a los procedentes de la extorsión y el secuestro a ganaderos y empresarios. Por su parte, el ELN pasó de 3 a 32 frentes entre 1982 y 1996 y de tener presencia en 34 municipios en 1985 a 113 en 1994.

Mientras tanto, los grupos paramilitares se venían fortaleciendo desde los inicios en la década de 1980, mediante sus relaciones con ganaderos, empresarios, terratenientes y sectores de las fuerzas militares, de las que eran aliados en la lucha antisubversiva. Estos actuaban como un parásito que extorsiona mientras cuenta con la tolerancia de las autoridades. Recurrían también al narcotráfico, en lo que parcialmente eran adversarios del Estado; sin embargo, ante la debilidad del Estado, se fortaleció cada vez más en este negocio ilícito y terminó financiándose de él (Gutiérrez y Barón, 2006). Actuaban desarticulados y estaban en plena expansión en la Costa Atlántica, especialmente, y en el nororiente del país, de tal forma que en 1994 ya actuaban en 45 municipios (Granada, Sánchez y Restrepo, 2009).

En 1989 se había desmovilizado el grupo guerrillero M-19 y convertido en el partido Alianza Democrática M-19. También se desmovilizó, en 1991, el pequeño movimiento pro indígena Quintín Lame y la mayoría del Ejército Popular de Liberación, EPL; en 1994, la Corriente de Renovación Socialista, disidencia del ELN. En este contexto, hubo una confluencia de factores que condujeron a Gaviria a la Presidencia de la República, una verdadera coyuntura crítica7, la violencia. Colombia figuraba en todos los reportes internacionales como el país con mayor índice de homicidios, de secuestros, masacres y violación de derechos humanos; un país ensangrentado que, en el quinquenio 1989-1994, presentó las más altas tasas de homicidio en la historia del país y las más altas del mundo8. Por una parte, la violencia era el resultado de la acción de las mafias del narcotráfico, especialmente del cartel de Medellín, que estaba enfrentado al Estado y le había declarado la guerra desde el gobierno de Belisario Betancur (1982-1986), después del asesinato del ministro de Justicia Jaime Lara Bonilla (1984). Por otra parte, era el resultado de las guerrillas, de la delincuencia doméstica y de los grupos paramilitares que se multiplicaban por todo el país. El Estado era incapaz de combatir con eficiencia a los grupos armados ilegales; algunos de estos, incluso, tenían socios en el propio Estado y en las fuerzas militares. Era impotente en el manejo del orden público, no podía garantizar las libertades básicas ni la convivencia; no podía aplicar justicia (había una alta impunidad, congestión, falta de recursos, coacción y violencia contra los jueces) ni regular su propio funcionamiento, por ineficiencia y corrupción. A la vez, un sector de la clase política se aliaba con el narcotráfico y se valía de este para su ascenso e inserción en el Congreso de la República. El propio Pablo Escobar había obtenido un escaño en el Congreso, elegido en 19829; después, se revelaría la gran influencia de los narcotraficantes en la financiación de la política y de las elecciones10.

Con todo, el sistema de partidos siguió siendo bipartidista, pero con algunas modificaciones importantes. El fraccionalismo de los partidos se transformó pues en las grandes fracciones nacionales, encabezadas por los jefes naturales y reemplazadas por núcleos temporales que eran articulados por dirigentes nacionales y aglutinaban apoyos regionales, pero sin los fuertes lazos de lealtad ni la permanencia en el tiempo que tuvieron las antiguas fracciones. Hubo una renovación en la dirigencia y, desde comienzos de la década de 1990, figuraron en el Partido Liberal el gavirismo, liderado por César Gaviria Trujillo; el samperismo, encabezado por Ernesto Samper Pizano (exconcejal de Bogotá, congresista y residente en el periodo 1994-1998) y otros sectores minoritarios como el santofimismo, en cabeza de Alberto Santofimio Botero, cuyos vínculos con Pablo Escobar se revelaron años después, cuando fue condenado en 2016 por ser determinador del asesinato de Luis Carlos Galán. A nivel regional se multiplicaban las facciones, aumentaban los movimientos internos encabezados por poderosos caciques regionales y los partidos seguían siendo débilmente institucionalizados y atomizados. La economía del país tampoco iba bien: Colombia tenía un crecimiento modesto, entre 1988-1990 del 3.5 % del PIB, con los índices de inflación más altos de su historia (del 28.1 %, 25.9 %, 29.1 % y 30.4 % entre 1988 y 1991) y con altos índices de pobreza, del 57 % en 1989 (Orozco, 2012). En esta situación dramática de conflicto, de múltiples violencias, de precariedad económica y de transformaciones del sistema de partidos, César Gaviria se convirtió en el candidato a la Presidencia por el Partido Liberal de forma inesperada.

Aunque procedía de la política tradicional, de la competencia faccional clientelar, Gaviria había logrado proyectarse como un nuevo líder tecnócrata con su paso por la campaña presidencial de 1986, con la dirección adjunta del partido y con su labor como ministro. En un acto de pragmatismo y con la intención de captar nuevos apoyos políticos, en 1989 el precandidato presidencial liberal Luis Carlos Galán, jefe de la fracción del antiguo Nuevo Liberalismo, y el favorito en todas las encuestas previas a la consulta interna de su partido, le ofreció que fuera su jefe de campaña. Gaviria aceptó y pasó a ser el segundo líder de esta fracción liberal.

Galán había regresado al Partido Liberal después de varios años de disidencia. A través de la mediación de su principal contradictor político, el ex presidente Julio César Turbay Ayala (1978-1982), regresó al Liberalismo después de fracasar como candidato independiente en 198211 y de renunciar a una segunda candidatura en 1986, dado el apoyo de todo el Liberalismo al candidato Virgilio Barco Vargas, elegido presidente. Una de las condiciones para su regreso consistió en que el partido adoptara el mecanismo interno de la consulta popular para escoger el candidato presidencial, a diferencia de todas las selecciones anteriores en que se elegía el candidato mediante convenciones nacionales reducidas, limitadas y manejadas por alianzas de los precandidatos con los poderes regionales. Esta nueva regla interna le abría las puertas a Luis Carlos Galán para la Presidencia, pues era el favorito en todas las encuestas.

Posicionado en la nueva organización y a poco tiempo de realizarse la consulta interna, paradójicamente la violencia favoreció la carrera política de Gaviria. Convertido en el principal soporte de la candidatura de Galán, cuando fue asesinado el 18 de agosto de 1989, Gaviria se puso en primer plano como el posible sucesor. Dado el riesgo de que el movimiento se diluyera ante la falta de su líder, la familia de Galán decidió pedirle a César Gaviria que lo reemplazara12. Gaviria supo armar en poco tiempo una red de apoyos y proyectar una imagen alternativa frente a los demás precandidatos, de tal forma que ganó con amplia ventaja la consulta interna13. La casualidad, la coyuntura crítica y la decisión de una familia definieron quién sería el próximo presidente del país, pues el Partido Liberal era ampliamente mayoritario y el conservatismo estaba dividido.

Gran parte del trabajo había sido adelantado por Galán, quien había posicionado su nombre y contaba con apoyos de políticos regionales, incluso de muchos caciques políticos a los que, en sus comienzos, había criticado como clientelistas, pero que ahora buscaba para ganar la presidencia. Las derrotas lo habían convertido en un político más pragmático14. Galán tenía la ventaja de no tener un opositor fuerte: el Partido Conservador estaba dividido entre el Movimiento de Salvación Nacional, liderado por Álvaro Gómez Hurtado, y el candidato oficial Rodrigo Lloreda Caicedo; había un cuarto candidato débil, el ex guerrillero del M-19 Antonio Navarro Wolf15, que no contaba con una organización partidista fuerte ni una bancada de congresistas que lo respaldara. En las elecciones se esperaba que los votos procedentes de los jefes políticos regionales del Liberalismo, más el apoyo del voto de opinión que se había movilizado por las banderas del Nuevo Liberalismo, fueran suficientes para la victoria. Así fue y Gaviria obtuvo una holgada victoria, con el 47.8 % de los votos, frente al 23.1 % de Álvaro Gómez Hurtado, quien obtuvo la segunda votación. Gaviria ganó con una alta ventaja, en unos comicios con muy baja votación, porque sólo el 43 % de los colombianos votaron. El nuevo presidente fue elegido con la quinta parte del potencial de electores16.

Gaviria ascendió a la Presidencia en un contexto de inconformidad y de temor generalizado a causa de la creciente violencia política, en que tres candidatos presidenciales fueron asesinados: Luis Carlos Galán, en agosto de 1989; Bernardo Jaramillo Ossa, de la Unión Patriótica, en marzo de 1990; Carlos Pizarro, de la Alianza Democrática M-19, al mes siguiente. Esto se suma a la persecución y asesinato de los integrantes, militantes y dirigentes de la Unión Patriótica, de la cual fueron asesinados ocho congresistas, 13 diputados, 70 concejales, 11 alcaldes y más de 3500 de sus militantes. Este fue un caso de uso planeado y sistemático de la violencia contra un partido de izquierda, en el que participaron sectores del narcotráfico y paramilitares en alianza con miembros de las Fuerzas Armadas (Verdadabierta, 2016).

3. Un líder pragmático

Durante la campaña electoral y la presidencia, el estilo de liderazgo de César Gaviria Trujillo se caracterizó por cuatro atributos: el pragmatismo, la astucia, la capacidad para congregar apoyos políticos para sus campañas y para su gobierno y el clientelismo como modo de obrar político.

Las palabras más frecuentes de los diversos perfiles de César Gaviria que usan sus defensores y críticos son pragmático y estratégico. Para sus defensores, se trata de una virtud que le permitió su ascenso político, enfrentar situaciones críticas, obtener el apoyo de muchos caciques electorales y, en la primera etapa, ascender dentro de su facción, proyectarse a nivel nacional, acceder a los más altos cargos del Gobierno y enfrentar de forma exitosa algunos de los principales re-tos17. Para sus críticos, esta cualidad fue la expresión de una generación de políticos clientelistas sin proyectos; esta característica, que resultó contraproducente para él mismo y le impidió ser un político con mayores logros y alcances, lo habría constituido en una combinación de clientelista y político promotor de ideas exitoso que se rodeó de tecnócratas18.

Su condición de pragmático se puso en juego en cuatro actuaciones cruciales durante su gobierno. En 1989, ante la ola de violencia que afectaba al país, estudiantes de universidades privadas de Bogotá, junto a algunos académicos e intelectuales, retomaron iniciativas de organizaciones sociales e impulsaron la propuesta de convocar a una Asamblea Nacional Constituyente (ANC) que permitiera una transformación institucional del país. Esta iniciativa tomó fuerza y, en las elecciones de 1990, se depositaron de manera informal más de dos millones de votos a su favor. Después de que la Corte Suprema de Justicia avalara la iniciativa, Gaviria la respaldó y emplazó a todos los partidos para concertar los términos de funcionamiento y convocó a la elección popular de los constituyentes. De manera pragmática, en lugar de oponerse a la iniciativa, se sumó al consenso que se formó en torno a ella. Como producto de la Asamblea Nacional Constituyente, se produjo en el país un nuevo entramado institucional; con la consagración de derechos sociales y económicos, más los derechos políticos, incentivos y condiciones para una mayor inclusión política, se creó la Corte Constitucional y la Fiscalía y se sentaron las bases formales de un Estado social de derecho. Los desarrollos postconstitucionales tendrían rumbos diversos, algunos de ellos contradictorios y otros que se orientaron hacia una contrarreforma19.

El segundo caso está relacionado con el funcionamiento de la ANC y con sus decisiones. Gaviria siempre enfatizó que una cosa era lo deseable institucionalmente y otra lo realizable y lo posible, dadas las fuerzas políticas en pugna y disputa durante las votaciones. Resaltó la necesidad de pensar en normas acordes con la realidad del país e intentó, sin éxito, controlar la agenda y restarle alcances a la reforma, que después recibió carta blanca de la Corte Suprema de Justicia y que estableció que esta no tenía límites para adelantar cambios en la institucionalidad del país (Vargas, 1993). En el desarrollo de las actividades de la ANC imperó una dinámica de conciliación y de acuerdos no maximalistas. La presencia de otras fuerzas políticas diferentes al bipartidismo hizo posible establecer normas que disminuyeron el poder del presidente y los congresistas y que propiciaron un mayor pluralismo e inclusión política: se consagraron derechos sociales sin antecedentes en el país, se modificó el sistema electoral, se crearon nuevas esferas dentro del Estado (como la Fiscalía, la Defensoría del Pueblo y la Corte Constitucional) y se limitó formalmente el entramado de reglas que favorecían el clientelismo.

El tercer caso consiste en las negociaciones con las mafias del narcotráfico. El país estaba asediado por el narcoterrorismo del cartel de Medellín, con un alto saldo de violencia que, en los años precedentes, había conducido a la muerte de un ministro de Justicia (Rodrigo Lara Bonilla en 1984), un Procurador General de la Nación (Carlos Mauro Hoyos en 1988), el gobernador de Antioquia (Antonio Roldán Betancur en 1989), tres candidatos presidenciales, cientos de jueces, policías y civiles en decenas de atentados terroristas y secuestros selectivos de personalidades políticas del país20. En medio de estas circunstancias, el Ejecutivo puso en marcha la política de sometimiento a la justicia ante el asedio del terrorismo y defendió una política de rendición de los narcotraficantes con amplias ventajas para estos, lo que condujo a la entrega de los integrantes del clan de los Ochoa y del capo Pablo Escobar y sus lugartenientes (este último, en junio de 1991).21

Esta política permitió una reducción sustancial del terrorismo, aunque el costo fue la impunidad y el escándalo que se produjo con la fuga del capo22. Cuando Escobar se fugó, el presidente modificó su política y creó el "bloque de búsqueda", un cuerpo élite para su persecución con apoyo de Estados Unidos (especialmente hombres de la DEA y tecnología avanzada) al cual se sumó, con información y apoyo logístico, la organización criminal "Los Pepes" ("Perseguidos por Pablo Escobar"), conformada por narcotraficantes y paramilitares. Posteriormente, documentos desclasificados de Estados Unidos confirmarían estas alianzas, que una publicación nacional denominó "pacto con el diablo"23.

Intentando sortear la álgida violencia terrorista, primero, y en procura del éxito de la persecución del capo, después, había creado condiciones para una entrega impune de mafiosos y había establecido una alianza con los propios delincuentes para capturar a uno de ellos. Un pragmatismo político extremo24. Con la entrega y las muertes de los jefes de los carteles (en 1989 habían matado a Gonzalo Rodríguez Gacha, otro de los grandes capos) se desarticuló el cartel de Medellín, mientras el de Cali continuaba operando y surgían múltiples pequeñas agrupaciones criminales que empezaron a ser denominadas "Baby carteles". Se estaba dando una transición en las estructuras de narcotraficantes y el narcoterrorismo desapareció con Escobar.

El cuarto caso fue el nombramiento del ex guerrillero y uno de los jefes políticos del M-19, Antonio Navarro Wolf en su gabinete, con lo cual daba participación política a una fuerza en ascenso, la Alianza Democrática M-1925. Con este nombramiento enviaba un mensaje a los demás grupos guerrilleros, mostrándoles las ventajas que obtendrían si se acogían a la desmovilización y negociaban con el gobierno. Esto funcionó parcialmente y durante su mandato se llegó a un acuerdo de paz con el EPL, El Movimiento Quintín Lame y la Corriente de Renovación Socialista, pequeños grupos insurgentes que se desmovilizaron, y sus integrantes recibieron gabelas y premios de parte del Estado. Esto, no obstante, hizo que un sector de la sociedad percibiera que la insurgencia sostenida por estos grupos buscaba más el abrazo del Estado que las pregonadas reformas sociales, que no se realizaron.

Además de sus actuaciones estratégicas y prácticas en busca de resultados, algunas de sus acciones se caracterizaron por cierta audacia calculada, decisiones cruciales que definieron el rumbo de su carrera política. Había bautizado a su gobierno como "el revolcón", etiqueta que habría de llenar de contenido con algunas decisiones que establecieran diferencia respecto a los gobiernos anteriores, tales como: el apoyo e impulso a la propuesta de la Asamblea Nacional Constituyente, la conformación del gabinete y del cuerpo de asesores con personas jóvenes, una nueva generación de la alta burocracia (sin dejar de lado los acuerdos con los partidos y sus respectivos jefes políticos), la polémica política de negociación con las mafias del narcotráfico, la apertura económica y el nombramiento del primer ministro de Defensa Civil en la historia del país. Como se verá, "el revolcón" tuvo como componente económico una política de corte neoliberal que, en la década anterior, había dado los primeros pasos en el país en el contexto del Consenso de Washington.

El pragmatismo y ciertas audacias calculadas se complementaron con su toma de decisiones negociadas con las fuerzas político-electorales. Tras ganar las elecciones anunció: "consultaré con todo el mundo" (El Tiempo, 29 de mayo de 1990), es decir, con todo aquel que contara con un electorado importante, con capacidad de presión y de coalición. Con su partido consultó la convocatoria y las decisiones respecto del contenido de la nueva Constitución, que consideró debían liderar para evitar que se saliera de sus manos26. Con los partidos de mayor representación en el Congreso elegido en 1990, llegó a un acuerdo sobre el contenido de la convocatoria a la ANC. Con las bancadas más numerosas de esta (el Partido Liberal, la Alianza Democrática M-19 y el Movimiento de Salvación Nacional) negoció las decisiones más polémicas y de mayor impacto, como la revocatoria del Congreso elegido en 1990. Cada uno de sus gabinetes fue integrado con base en la representación de las fracciones de los partidos y de la importancia de los principales líderes políticos del país27.

Durante su gobierno ejerció el reparto de poder y la inclusión de diversas fuerzas políticas28, lo cual obedeció a cuatro factores.

Primero, no tenía un partido unificado que lo respaldara sino una federación de fracciones y de intereses liderados por algunos líderes nacionales; no había un partido de gobierno sino una agrupación de intereses de grupos clientelares a la búsqueda de los recursos derivados de las posiciones del gobierno. Segundo, no tenía fuertes poderes partidarios, pues no fungía como jefe de partido, ni nunca lo había sido, ni existía una única jefatura con quien pudiera entenderse y llegar a acuerdos; el Partido Liberal tenía una estructura débilmente institucionalizada y fuertemente fragmentada. Tercero, como la abstención había sido de las más altas en la historia del país, su base popular y su legitimidad eran muy precarias, la gran mayoría de los colombianos no habían votado por él, lo cual lo condicionaba a intentar ganar mayor respaldo agregando apoyos diversos por la vía de la representación en el gobierno. Cuarto, la Constituyente había producido una ruptura en el tradicional predominio bipartidista del país y le había abierto las puertas a otras fuerzas políticas que pedían ser incorporadas en las decisiones y representaban un gran reto para el presidente que debía buscar acuerdos en un país afectado por una severa crisis de legitimidad.

Gaviria fue un presidente pragmático y calculador que se movió al ritmo de la política tradicional de reparto de cuotas de poder y de clientelismo, que no estableció estrategias de comunicación, ni un lenguaje, ni acciones que le permitieran el contacto directo con los electores y los ciudadanos en general. Asimismo, durante su presidencia y el ejercicio posterior como jefe del Partido Liberal no rompió está norma de conducta y fue un presidente poco cercano a la gente. Prefería actuar a través de asesores e intermediarios o reunirse con otros jefes para llegar a acuerdos de "gobernabilidad", esto es, de distribución de parcelas del Estado, para un manejo lo más pacífico posible, con el menor número de contratiempos y de oposición.

4. Políticas y gobierno

A los pocos días de posesionarse como presidente, la principal revista del país señaló que, con Gaviria, llegaba al poder en el país la nueva derecha. Lo describió de la siguiente forma:

Aunque no lo acepte, César Gaviria representa en Colombia la llegada al poder de la Nueva Derecha. Su arribo a la Casa de Nariño significa mucho más que un cambio generacional. En realidad, representa el viraje ideológico más importante que se ha visto en Colombia en el último medio siglo. (Semana, 3 de septiembre de 1990).

El giro, del que hablaban este y otros medios se concretó en reformas propias del credo neoliberal. Gaviria impulsó políticas de desestatalización, flexibilidad laboral, reducción del tamaño del Estado, privatizaciones, defensa del libre mercado e internacionalización de la economía. También estableció una cuestionada política de negociación con las mafias del narcotráfico y sus políticas sociales fueron de alcance limitado.

En la corta campaña presidencial, César Gaviria había anticipado varias ideas que fueron sus banderas y que daban cuenta del pragmatismo al que hemos hecho alusión, pero también de su visión de sociedad que combina su formación de economista y tecnócrata con la de un político integrante de un partido identificado como liberal. Fue un reformador institucional y un político neoliberal que estableció reformas orientadas a redimensionar al Estado y a reinsertar a Colombia en la economía internacional29, a la vez, un defensor de la salida negociada del conflicto político y de las libertades individuales y de la tolerancia política.

Como reformador se sumó a la ola de exigencias de cambios institucionales propuestos en el país y respaldó la convocatoria de la ANC. Su gobierno fue muy activo en los debates. Cuando debió asumir una posición respecto a la reelección presidencial estuvo a favor de su prohibición (como finalmente sucedió), aunque afectara sus futuras aspiraciones. Asimismo, respaldó los cambios orientados a una mayor inclusión política, al pluralismo, a la libertad religiosa y a la secularización.30

Era liberal en cuanto a las libertades, pero neoliberal respecto a la economía y los derechos. Entre diciembre de 1991 y junio de 1994, el Gobierno avanzó en dos ejes centrales de políticas que un analista denominó como "la doble transición": el cambio institucional producido por la Constitución de 1991, sus respectivas reglamentaciones y desarrollos, y la vinculación decidida del país a la economía de mercado, con la apertura, las privatizaciones y la reducción del tamaño del Estado. En el Plan de Desarrollo "La Revolución Pacífica", el Gobierno plantea que busca promover un ambiente institucional para que el sector privado sea el principal actor del proceso de cambio y el Estado tenga que concentrarse en sus obligaciones sociales básicas, dejando de intervenir en funciones que no le corresponden. Se planteó así una clara orientación de defensa del mercado y de reducción del Estado, premisa que corresponde al credo neoliberal de las últimas décadas en América Latina.

El diagnóstico del gobierno indicaba que el país se enfrentaba a una posible inviabilidad económica en medio del avance de la globalización y la internacionalización de la economía que requería, según su perspectiva, ajustes que permitieran superar la política proteccionista y de cierre de la economía, las trabas al comercio, los altos aranceles y gravámenes, así como un régimen laboral y un sistema tributario que impedían la llegada de capitales extranjeros. El diagnóstico incluía también la valoración negativa del Estado, como altamente costoso y sobredimensionado. Por tanto, durante su gobierno se impulsó una reforma de apertura económica que incluía liberalización comercial y eliminación de las restricciones a las importaciones, reducción de aranceles y de trámites al comercio internacional y la firma de tratados internacionales31. Esta política incluyó también la flexibilización laboral en la contratación orientada a la reducción de los costos de la mano de obra y se establecieron los fondos privados de pensiones paralelos al manejo de las pensiones por parte del Estado. Del mismo modo, facilita los despidos colectivos, elimina la obligación de reintegro a trabajadores con más de diez años de servicio, formaliza las agencias de empleo temporales, establece el salario integral, suprime la retroactividad de las cesantías para trabajadores vinculados después del 1 de enero de 1991 (Ley 50 de 1990).

En el sector agrícola se inicia un proceso de desmonte de los precios de sustentación a través del Instituto de Mercadeo Agropecuario (IDEMA) y de los créditos subsidiados a través de la Caja Agraria. Se le somete a la libre competencia del sector agrícola internacional, que en otros países cuenta con un alto desarrollo y es subsidiado, lo cual habrá de precipitar uno de los mayores desastres para el sector, entre 1991 y 1993 (Garay, 1994; López, 1994). Esta apertura no se complementó con la modernización de la infraestructura en puertos, aeropuertos, carreteras, ferrocarriles, energía o comunicaciones, sino que se abrieron los mercados a otros países mientras que Colombia se queda rezagada en una competitividad y modernización tal que contribuyera a que la producción nacional pudiera competir con la de otros países.

Asimismo, en su presidencia se impulsó la reducción del tamaño del Estado con el argumento de hacerlo más funcional y menos costoso. Se privatizaron bancos, termoeléctricas, empresas industriales, los puertos del pacífico y otras empresas del Estado fueron convertidas en empresas industriales y comerciales, privatizando su gerencia32. Lo que para algunos era modernización y rediseño del Estado, para otros fue una política de desmantelamiento estatal con el argumento de la ineficiencia, del peso negativo del Estado en la economía y de un supuesto asfixiante intervencionismo33.

También implementó un esquema de transferencias hacia las entidades territoriales municipales y departamentales, delegó en ellas funciones de provisión de bienes y servicios y descargó al gobierno central de estas responsabilidades (Ley 60 de 1993). Fue una política de profundización de la descentralización iniciada en 1986 (Acto legislativo 01 de 1986), complementada con la elección popular de alcaldes desde 1988 y de gobernadores desde 1991. Igualmente, hizo una reforma tributaria de corte regresivo: elevó el Impuesto al Valor Agregado (IVA) del 10 % al 12 % y, desde 1992, al 14 %34, mientras que siguieron sin pagar impuestos los grandes propietarios de tierras. Tampoco se adelantaron medidas que permitieran redistribución por la vía de la tributación y no se gravaron los dividendos ni los grandes patrimonios. Impulsó reformas que afectaron aún más la brecha entre ricos y pobres en el país (durante su gobierno, el Gini se mantuvo en 0.532 entre 1990 y 1993; para 1994, descendió muy levemente a 0.529) (CEPAL, 1997).

Respecto al manejo del conflicto armado, impulsó negociaciones de paz con la Coordinadora Guerrillera Simón Bolívar que, entonces, aglutinaba a todos los grupos guerrilleros. Aunque había ordenado bombardear la sede de las FARC en 1990, con el propósito de desmantelar su secretariado y las jefaturas centrales35, algunos meses después, en 1991, su gobierno tuvo iniciativas de negociaciones en reuniones en Caracas, Venezuela y, posteriormente, en Tlaxcala, México, en 1992. Estas iniciativas fracasaron, el gobierno las suspendió después del asesinato del ex ministro Angelino Durán Quintero el 21 de marzo de 1992 y declaró una política de combate a la insurgencia. No obstante, algunos pequeños grupos guerrilleros se desmovilizaron y recibieron recursos económicos, ventajas jurídicas, condiciones especiales para participar en política, incluso escaños, con voz, pero sin voto, en la Asamblea Nacional Constituyente (el Ejército Popular de Liberación (EPL) el Movimiento Indígena Quintín Lame, el Partido Revolucionario del Trabajo (PRT) y el M-19). También nombró al ex guerrillero Antonio Navarro Wolf como ministro de Salud y la Alianza Democrática M-19 hizo parte de su gobierno.

Después de terminar su mandato, ha defendido la búsqueda de una solución política del conflicto armado y las iniciativas de paz de los gobiernos de Andrés Pastrana (1998-2002) y, más recientemente, de Juan Manuel Santos (2010-2014 y 2014-2018).

Asimismo, fue crítico del proceso de negociaciones del gobierno de Álvaro Uribe Vélez con los grupos paramilitares. A su regreso de la OEA apoyó la candidatura de Horacio Serpa en 2006, se opuso a la reelección de Álvaro Uribe y criticó fuertemente la Ley de Justicia y Paz que impulsaba el gobierno con los grupos paramilitares y que condujo a que más de 31.000 hombres de base, vinculados con asesinatos y masacres, quedaran en libertad36. También criticó la penetración paramilitar en la política y su respaldo a la campaña presidencial de Uribe.37 En general, se opuso a la forma en que Uribe impulsó e implementó su Política de Seguridad Democrática, basada en el fortalecimiento de la capacidad coactiva del Estado exclusivamente.

Como ya se mencionó, también estableció una política orientada a que los capos del narcotráfico desistieran de sus acciones criminales y se entregaran a la justicia a cambio de penas muy bajas. Esta política también fue criticada y calificada por algunos como una entrega del Estado a las mafias con una alta impunidad (De Sousa y García, 2001; Medina, 2012). Este tema y otros fueron objeto de fuertes críticas; entre ellas, de su copartidario, Alfonso Gómez Méndez, militante en el Liberalismo durante más de cuatro décadas y con amplia trayectoria en cargos del Estado, quien hizo un balance negativo de su gestión:

Es un caso curioso. Fue una persona cercana a Barco, pero su gobierno fue la negación del legado barquista en dos temas centrales. Uno, Barco le planteó al país una cosa sana, el esquema Gobierno-oposición. Por eso, también la política ha decaído, porque todos quieren ganar, nadie pierde. ¿Qué hizo Gaviria en eso? Volver prácticamente al Frente Nacional. Dos, el tema central de Barco fue la confrontación con el narcotráfico. En el gobierno Gaviria, aunque yo entiendo que el país estaba desesperado por las bombas, se pasó de la confrontación a la negociación. A Galán, a Guillermo Cano, a todos ellos en buena parte los mataron porque defendían la extradición de nacionales. Barco la mantuvo a rajatabla.

Gaviria la suspendió por decreto, y luego la Constituyente le quitó al país la extradición de encima. Si los narcos hubieran imaginado que en un gobierno de Galán iban a tener lo que tuvieron después (negociación, cárcel escogida por Pablo Escobar, guardianes, reducción de penas, garantía de no extradición), probablemente hoy tendríamos a Galán de expresidente. (El Tiempo, 18 de septiembre de 2017).

Dos visiones enfrentadas sobre un mismo gobierno, elogiado por unos y criticado por otros. Las apreciaciones van desde quienes plantean que se trató de una "revolución inconclusa", hasta quienes señalan que se dio el "desmantelamiento del Estado", todo en medio de la impunidad y de alianzas estratégicas cuestionables.

A manera de cierre: la vigencia política

El mismo año en que terminó su gobierno, César Gaviria fue designado secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA). Permaneció en este cargo una década y regresó al país en el 2005. Como el Partido Liberal había sufrido derrotas en 1998 y en 2002, se generaron muchas disidencias de congresistas hacia otros partidos, en apoyo de Álvaro Uribe Vélez, nuevo presidente de la República. Muchos sectores del partido consideraban que, con Gaviria, podrían recuperar el espacio perdido y disputar de nuevo la presidencia en el 2006; por ello, en junio de 2005, durante el Segundo Congreso Nacional Liberal, Gaviria fue proclamado director nacional, con la misión de promover la reunificación del partido como una alternativa viable de poder frente a las elecciones presidenciales de 2006. En el Tercer Congreso Liberal en 2007 fue ratificado como director del partido.

El balance de su gestión en la dirección del partido estuvo lleno de contrastes. En 2006, nuevamente, el Liberalismo perdió las elecciones con el candidato Horacio Serpa Uribe (por tercera vez consecutiva), siguió perdiendo escaños en el Congreso y espacios de poder local. Este partido pasó de ser el partido dominante históricamente a ser una minoría: en elecciones presidenciales obtuvo, en 1998, el 46.5 %; en 2002, el 31.8 % (en ambos años, en segundo lugar); en 2006, el 11.8 % (tercer lugar) y, en el 2010, con Rafael Pardo, impuesto por Gaviria, el 4.3 % (sexto lugar). En las elecciones para Congreso la caída también fue pronunciada: en 2010 obtuvo solo el 16 % de escaños en el Senado y 23 % en la Cámara.

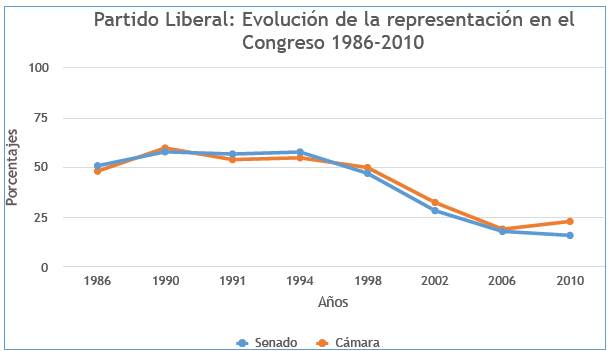

Bajo su dirección, el Partido Liberal se hundió en la peor de sus crisis, sin consecuencias políticas para el ex presidente. Como se observa en la Figura 1, el Partido Liberal presenta un declive pronunciado en su rendimiento electoral y en su presencia en el Congreso. De hecho, cuando Gaviria lo dirigió, cayó a lugares secundarios en el Congreso, permitió que fueran candidatos personajes sin capacidad de movilización y cuestionados, como Horacio Serpa en 2006 (por tercera vez fracasado), y con poco perfil, sin liderazgo y sin proyección nacional, como fue Rafael Pardo Rueda38 en 2010. Fue incapaz de mantener cohesionado al partido, de evitar múltiples deserciones hacia otros partidos; no hubo, en fin, renovación en su dirigencia ni entre la clase política regional. Como ocurrió con todos los partidos, también resultaron involucrados con grupos paramilitares muchos congresistas liberales, aunque esta fue una herencia que recibió cuando asumió la dirección liberal.

Figura 1

Partido Liberal: evolución de la representación en el Congreso 1986-2010.

Fuente: elaboración del autor con base en estadísticas electorales de la Registraduría Nacional del Estado Civil, años respectivos.

Gaviria dirigió la oposición liberal a los dos gobiernos de Álvaro Uribe Vélez (2002-2010): se opuso a su reelección en 2006 y al intento de convocar a un referendo para un tercer periodo en 2009. Tuvo ásperas confrontaciones con Uribe y lo acusó de tener nexos con grupos paramilitares, de apoyarse en estas organizaciones para hacer política y de haber adelantado un cuestionable proceso de negociaciones con ellos, lleno de impunidad. También lo acusó de nombrar a funcionarios cuestionados y de "repartir contratos públicos para ganar adhesiones en el Congreso" (El Universal, 7 de octubre de 2011).

Mientras el partido era relegado al lugar de una minoría, César Gaviria impulsó la carrera política de su hijo Simón Gaviria, quien fue elegido a la Cámara de Representantes por Bogotá por el movimiento Por el País Que Soñamos, del ex liberal Enrique Peñalosa, y en 2010 fue reelegido, en este caso, por el Partido Liberal. Esta es una costumbre muy recurrida en Colombia, que los políticos exitosos impulsen la carrera de sus hijos en lo que se considera el delfinato. Un paso adelante en la carrera de su hijo fue su designación como jefe del Partido Liberal en 2011, cargo que después dejaría para ser, en el 2014, director del Departamento de Planeación Nacional (hasta 2017), nombrado por el presidente Juan Manuel Santos, como una de las cuotas con que fue recompensado el liberalismo por apoyar su reelección en el 2014, de la cual Gaviria fue el jefe de campaña.

Gaviria ha sido protagonista central de un partido en crisis, ambiguo y confuso, que ha devenido en una amalgama de dirigentes que poco compaginan y poca proyección nacional tienen. En el 2014 regresaron al Congreso políticos de larga militancia, como Horacio Serpa Uribe (quien aún sobrelleva la carga del escándalo del Proceso 8.000 en el que actúo como escudero del presidente Ernesto Samper), ya había retornado el ex congresista y ex ministro Rafael Pardo (después de trasegar por Cambio Radical, apoyar la elección del conservador Andrés Pastrana y respaldar la elección y primera reelección de Álvaro Uribe Vélez) y la ex fiscal y ex senadora Viviane Morales (quien combina su condición de integrante de una iglesia cristiana con un partido que se autodefine como de centro-izquierda y defiende nominalmente principios liberales y quien se retiró de nuevo en 2018 para ser candidata presidencial, pero terminó sumándose a la campaña de Iván Duque, del partido Centro democrático, dirigido por Álvaro Uribe a quien había criticado en múltiples ocasiones). Tras la finalización de las negociaciones de paz del gobierno de Juan Manuel Santos, también retornó al partido Humberto de la Calle Lombana, promotor de la disidencia que respaldó la candidatura de Pastrana en 1998 y quien se había retirado del partido después de renunciar a la vicepresidencia en el gobierno de Ernesto Samper. En esta ocasión regresó y, tras una consulta interna con el apoyo de Gaviria, logró ganar la candidatura oficial en las elecciones presidenciales de 2018. Otra candidatura apadrinada por el ex presidente.

En la última década, han sido pocos los nuevos liderazgos en el Partido Liberal. Un partido en crisis en donde conviven políticos veteranos con algunos pocos políticos regionales emergentes, amalgamados con otros que habían desertado y han retornado. Mantiene su condición de partido dividido internamente, sin un perfil programático claro, sigue afectado por los escándalos del Proceso 8.000, en la década de 1990; por los nexos de políticos con grupos paramilitares, en la década siguiente y por reiterados casos de corrupción. Ante la ausencia de personajes con proyección nacional, en el VII Congreso Nacional del Liberalismo, que finalizó el 28 de septiembre de 2017, nuevamente fue ovacionado César Gaviria como jefe único. Para las elecciones de 2018, su partido obtuvo la representación más baja de su historia, con 14 senadores (el 13.7 %, sin contar las dos curules otorgadas a las FARC por el proceso de paz) y 35 representantes en la Cámara (21.5 %, sin contar las cinco curules otorgadas a las FARC).

Este político liberal llegó a la presidencia de Colombia a los 42 años. Hoy, después de más de cuatro décadas de militancia en su partido, a sus 71 años, de nuevo asume la conducción de la organización, más pequeña, con menos electorado y en un escenario altamente competitivo, del cual fue desplazado de su lugar de preminencia que mantuvo hasta comienzos del nuevo milenio. Ha perdido parte de su influencia en el partido y fue cuestionado por el candidato que disputó la candidatura con Humberto de la Calle (el ex senador y ex ministro Cristo). Fue acusado de discriminación por la ex senadora y ex fiscal Viviane Morales y muchos congresistas y dirigentes regionales rechazan su presencia en la dirección. Parece el ocaso de un liderazgo venido desde abajo, desde provincia, y en el declinar de un partido que fue, hasta hace dos décadas, el más poderosos del país.

Referencias

Bass, B. (1985). Leadership and Performance Beyond Expectations. Nueva York, USA: The Free Press.

Bass, B. (1990). Handbook of Leadership. Nueva York, USA: Free Press.

Bejarano, A. y Pizarro, E. (1994). Colombia. Neoliberalismo moderado liberalismo socialdemócrata. Nueva Sociedad, 133, pp.12-39.

Belloni, F. & Beller, D. (1978). Faction Politics: Political Parties and Factionalism in Comparative Perspectives. Santa Barbara, USA: ABC-Clio Inc.

Blondel, J. (1987). Political Leadership. Toward A General Analysis. Londres, UK: Sage.

Botero-Bernal, A. (2017). Balance de los 25 años de la Constitución de 1991: la Constitución de dioses y la de hombres. Vniversitas, 66(134), 59-92. doi: 10.11144/Javeriana.vj134.bvac.

Boucek, F. (Septiembre de 2003) Factional Vetoes and Intra-Party Dilemmas under Different Electoral Regimes: Comparing Italy's Christian Democrats and Japan's Liberal Democrats. En M. Martin (Presidencia). Ponencia llevada a cabo en el ECPR General Conference. Philipps- Universitãt, Marburg, Alemania.

Burns, J. (1978). Leadership. Nueva York, USA: Harper and Row.

César Gaviria arremete contra Uribe y lo acusa de haber propiciado la corrupción. (7 de octubre de 2011). El Universal. Recuperado de http://www.eluniversal.com.co/cartagena/nacional/ce-sar-gaviria-arremete-contra-uribe-y-lo-acusa-de-haber-propiciado-la-co-rrupcion-

Child, J. (1994). El fin del Estado. Desestabilización política caos institucional. Bogotá, Colombia: Gijalbo.

Collier, R. & Collier, D. (1991). Critical Junctures and Historical Legacies. En R. Collier y D. Collier. Shaping the Political Arena: Critical Junctures, the Labor Movement and Regime Dynamics in Latin America (pp. 27-39). Princeton, USA: Princeton University Press.

Comisión Económica para la América Latina, CEPAL (1997). La desigualdad en América Latina: Coeficiente de Gini, 1990-1996. Recuperado de https://www.cepal.org/publicaciones/xml/9/19389/lustigc8.htm

Congreso de la República de Colombia. (1986). Acto legislativo 01 del 9 de enero de 1986 por el cual se reforma de la Constitución Política de la República. Bogotá, Congreso de la República de Colombia.

Congreso de la República de Colombia. (1990). Ley 49 del 28 de diciembre de 1990 por la cual se reglamenta la repatriación de capitales, se estimula el mercado accionario, se expiden normas en materia tributaria y aduanera. Bogotá. Congreso de la República de Colombia.

Congreso de la República de Colombia. (1990). Ley 50 del 28 de diciembre de 1990 por la cual se introducen reformas al Código Sustantivo del Trabajo. Bogotá. Congreso de la República de Colombia.

Congreso de la República de Colombia. (1993). Ley 60 del 12 de agosto de 1993 por la cual se dictan normas orgánicas sobre la distribución de competencias de conformidad con los artículos 151 y 288 de la Constitución Política y se distribuyen recursos según los artículos 356 y 357 de la Constitución Política. Bogotá. Congreso de la República de Colombia.

Curtice, J. & Holmberg, S (2005). Party leaders and party choice: a comparative study of modern democracies, en J. Thomassen, (Ed.), The European voter. A Comparative Study of Modern Democracies. Oxford, USA: Oxford University Press.

Dávila, A. y Delgado, N. (2002). La metamorfosis del sistema político colombiano: ¿Clientelismo de mercado o nueva forma de intermediación?, en F. Gutiérrez (Compilador), Degradación o cambio: Evolución del sistema político colombiano (pp.163-176) Bogotá, Colombia: Norma.

De Sousa, B. y Villegas, M. (2001). El caleidoscopio de las justicias en Colombia. Análisis socio-jurídico. Bogotá, Colombia: Colciencias, Instituto Colombiano de Antropología e Historia, Universidad Nacional de Colombia, Universidad de los Andes y Siglo del hombre editores.

Delgado, S. (2004). Sobre el concepto y el estudio del liderazgo político, una propuesta de síntesis.

Díaz, E. (1986). El clientelismo en Colombia. Bogotá, Colombia: Áncora Editores.

Duarte, R. (1994). El mercado político y la lógica de la clientela. Revista Foro, (23), pp.17-25.

Duque, J. (2011). Políticos y partidos en Colombia. Los liderazgos partidistas durante el Frente Nacional Prolongado 1974-1986. Bogotá, Colombia: Oveja Negra Ltda.

Escobar, C. (2002). Clientelismo y ciudadanía: los límites de las reformas democráticas en el departamento de Sucre. Análisis Político. (27), pp. 36-54.

Farrell, D. & Webb, P. (2000). Political parties as campaign organizations. En R. Dalton, & M. Wattenberg (Eds.), Parties without partisans: political change in advanced industrial democracies. Oxford, USA, Oxford University Press.

Garay, L. (1998). Colombia: Estructura industrial e internacionalización 1967-1996. Bogotá, Colombia: Departamento de Planeación, Colciencias, Consejería Económica y de Competitividad, Ministerio de Comercio Exterior, Ministerio de Hacienda y Crédito Público y Proexport. Recuperado de http://www.banrep-cultural.org/blaavirtual/economia/industrilatina/155.htm

García, M. (2006). El derecho como esperanza: constitucionalismo y cambio social en América Latina, con algunas ilustraciones a partir de Colombia. En R. Uprimny, M. García y R. Rodríguez ¿Justicia para todos? Derechos sociales, sistema judicial y democracia en Colombia. Bogotá, Colombia: Norma .

Gaviria, C. (1994). Palabras al asumir la secretaría general de la Organización de Estados Americanos. Revista Colombia Internacional, (27), pp.1-9. doi: https://doi.org/10.7440/colombiaint27.1994.04

Giraldo, J. (2005). Los Rodríguez Orejuela. El cartel de Cali y sus amigos. Bogotá, Colombia: Ediciones Gato Azul.

González, F. (1997). Para leer la política: ensayos de historia política colombiana. Bogotá, Colombia: CINEP.

González, F. (2003). ¿Colapso parcial o presencia diferenciada del Estado? Colombia Internacional, (58), pp. 124-158. doi: https://doi.org/10.7440/colombiaint58.2003.05

Granada, S., Restrepo, J. y Sánchez, C. (2009). Controlando la medición: alcances y limitaciones de la información en conflictos armados. En J. Restrepo y D. Aponte (Eds), Guerra y Violencia en Colombia. Herramientas e interpretaciones (pp.203-232). Bogotá Colombia: Pontificia Universidad Javeriana.

Guerrero, J. (1999). La Sobre politización del narcotráfico en Colombia en los años ochenta y sus interferencias en los procesos de paz. En R. Peñaranda y J. Guerreros (Eds), De las armas a la Política, (pp.219-296). Bogotá, Colombia: Tercer Mundo editores.

Gutiérrez, F. y Barón, M. (2006). Estado, control territorial paramilitar y orden político en Colombia. Notas para una economía política del paramilitarismo. En F. Gutiérrez, M. Wills y G. Sánchez, (Eds), Nuestra guerra sin nombre. Transformaciones del conflicto en Colombia. (pp.267-305). Bogotá, Colombia: Iepri-Norma.

Gutiérrez, F. (2007). Lo que el viento se llevó. Los partidos políticos y la democracia en Colombia. Bogotá, Colombia: Norma .

Kenney, M. (2000) La capacidad de aprendizaje de las organizaciones colombianas del narcotráfico, Análisis Político, (41), pp.41-60.

Kirkpatrick, S. & Locke, E. (1991). Leadership: do traits matter. Academy of Management Executive, 5(2), pp. 48-60. Recuperado de: http://www.jstor.org/stable/4165007

Leal, F. y Dávila, A. (1991). El clientelismo. El sistema político y su expresión regional. Bogotá, Colombia: Tercer Mundo editores .

López, A. (1994). El cambio de modelo de desarrollo de la economía colombiana. Análisis Político, 94(21), pp. 14-31.

Mainwaring, S. (2007). Deficiencias estatales, competencia entre partidos y confianza en la representación democrática en la región andina. En S. Mainwaring, E. Pizarro y A. Bejarano (Eds), La crisis de representación democrática en los países andinos. (pp. 441-515). Bogotá, Colombia: Norma .

Mann, M. (1986). The Sources of Social Power. Nueva York, USA: Cambridge University Press.

McFarland, A. (1969). Power and Leadership in Pluralist Systems. Oxford, USA: Stanford University Press.

Medina, C. (2012). Mafia y narcotráfico en Colombia: elementos para un estudio comparado. Buenos Aires, Argentina: CLACSO.

Miller, W. & Shanks, M. (1982). Policy directions and presidential leadership: alternative interpretations of the 1980 presidential election. British Journal of Political Science, 12(3), 299-356.

Múnera, L. (2003). Estado, política y democracia en el neoliberalismo. En D. Restrepo (Ed) La falacia neoliberal. Críticas y alternativas (pp.43-62). Bogotá, Colombia: Universidad Nacional de Colombia.

Natera, A. (2002). El liderazgo Político en la sociedad democrática. Revista de Estudios Políticos, (118), pp.385-396.

Northouse, P. (2004). Leadership: theory and practice. Thousand Oaks, USA: Sage.

Observatorio del Programa Presidencial de Derechos Humanos y DHI. (2009). Indicadores sobre derechos humanos y DHI en Colombia, año 2009. Recuperado de http://www.acnur.org/t3/uploads/pics/2775.pdf?view=1

Orozco, C. A. (2012). La deuda externa en Colombia y su efecto en el producto interno bruto en el periodo 1988-2008 (tesis de maestría). Universidad Nacional de Colombia, Manizales, Colombia. Recuperado de http://www.bdigital.unal.edu.co/5830/1/7706529.2012.pdf

Pizarro, E. (2000). La atomización partidista en Colombia: el fenómeno de las microempresas electorales. Bogotá, Colombia: Fedesarrollo.

Presidencia de la República de Colombia. (1990). Decreto 2047 del 5 de septiembre de 1990 por el cual se crean mecanismos para incentivar el sometimiento a la justicia de quienes hayan cometido delitos relacionados con los motivos de perturbación del orden público. Bogotá. Presidencia de la República.

Presidencia de la República de Colombia. (1991). Decreto 303 de 1991 por el cual se dictan medidas tendientes al restablecimiento del orden público y se subrogan los decretos legislativos 2047, 2147 y 2372 de 1990. Bogotá. Ministerio de Justicia y del Derecho.

Registraduría nacional del Estado Civil (1990). Estadísticas electorales, Bogotá.

Registraduría Nacional del Estado Civil (1991). Estadísticas electorales, Bogotá.

Restrepo, D. (2003). La falacia neoliberal. Críticas y alternativas. Bogotá, Colombia: Universidad Nacional de Colombia .

Restrepo, L. (1995). La reforma del Estado: menos intervención en la economía. Síntesis, 1994, pp. 47- 52, Bogotá: Iepri-Universidad Nacional y Tercer Mundo Editores.

Rubio, R. (2003). No hay paraísos sino los perdidos: historia de una red cliente-lista en Bogotá. Bogotá: Universidad Nacional de Colombia.

Sarmiento, E. (2008). Economía y globalización. Bogotá, Colombia: Norma .

Sartori, G. (1982). Partidos y sistemas de partidos, Alianza: Madrid.

Sartori, G. (1992). Ingeniería constitucional comparada. Una investigación de estructuras, incentivos y resultados, México: Fondo de Cultura Económica.

Thoumi, F. (2001). Drogas ilegales, economía y sociedad en los Andes. Recuperado de http://fundacionarcoiris.org/wp-content/uploads/2017/06/Thoumi-drogas-ilegales-economia-y-sociedad-en-los-andes.pdf

Uprimny, R. y Sanchéz, L. (2012). Constitución de 1991, justicia constitucional y cambio democrático: un balance dos décadas después. Cahiers des Amérique latine, (71), pp.33-53. doi: 10.4000/cal.2663

Vanaclocha, F. (1997). Representación política y elecciones. El liderazgo político. En A. De Blas & J. Pastor, (Coords.) Fundamentos de Ciencia Política. Madrid, España: Universidad Nacional de Educación a Distancia.

Vargas, M. (1993). Tristes Tigres. Bogotá, Colombia: Planeta.

Vásquez, T. (2006). La Constitución del 91, entre los derechos y el modelo de desarrollo. Madrid, España: Instituto de Investigación y de debate sobre la Gobernanza. Recuperado de http://www.institut-gouvernance.org/es/analyse/fiche-analyse-238.html

Villamizar, E. y Uribe, M. (2009). El fracaso del neoliberalismo y su modelo de desarrollo. La propiedad inmaterial, (13), pp.119-150. Recuperado de https://revistas.uexternado.edu.co/index.php/propin/article/view/459

Zariski, R. (1960). Party Factions and Comparative Politics: Some Preliminary Observations. Midwest Journal of Political Science, 4(1), pp.27-51. doi: 10.2307/2108754

Fuentes hemerográficas

¿Qué es el sanedrín? (17 de noviembre de 1986a). Semana.

20 grandes cambios que generó la Constitución de 1991 (3 de julio de 2011). El País.

Arango, J. (4 de mayo de 2015). Democracia y clientelismo, una visión desde la política local 1970-1990. Diario del Otún.

Consultaré con todo el mundo (29 de mayo de 1990). El Tiempo.

Discurso de posesión (8 de agosto de 1990). El Espectador, p.13-A.

El equipo de Gaviria (7 de agosto de 1990). El Tiempo.

El gato Galán (26 de junio de 1989). Semana.

El Partido Liberal está en manos de una camarilla: Gómez Méndez (18 de septiembre de 2017). El Tiempo.

El presidente debe decir quién es más cercano a los "pepes": Gaviria (2 de septiembre de 2008). Semana.

Entrevista a César Gaviria (3 de marzo de 1997). Semana.

Exterminio de la UP fue un genocidio político (15 septiembre de 2016). Verdada-bierta.com. Recuperado de: http://www.verdadabierta.com/victimas-seccion/asesinatos-colectivos/4390-exterminio-de-la-up-si-fue-un-geno-cidio-politico

Gaviria integra gabinete de consenso (9 de noviembre de 1991). El Tiempo.

Gaviria privatizó 30 entidades financieras (21 de julio de 1994). El Tiempo.

Habla Santofimio (24 de agosto de 1998). Semana.

La decadencia (28 de agosto de 1992). El Tiempo, p.5A.

La nueva derecha (3 de septiembre de 1990). Semana.

La privatización de los puertos (20 de agosto de 2013).

Dinero. La privatización de los servicios públicos (21 de agosto de 2013).

Dinero. Lo que dicen las encuestas para un analista de opinión (24 de mayo de 1992). El Tiempo.

Los andes al poder (29 de septiembre de 1986b) Semana.

Los expresidentes le coquetean a la paz (21 de marzo de 2015). Semana.

No me inclino ante los poderosos (13 de octubre de 2012). Semana.

Pacto con el diablo (18 de febrero de 2008). Semana.

Paramilitares se adueñaron de buena parte de la administración, dice César Gaviria (18 de noviembre de 2006). El Tiempo.

Proceso contra las autodefensas fue hecho con engaños y mentiras (23 de septiembre de 2016). El País.

Rueda, M. (14 de julio de 1986). Gabinetología. Semana.

Santamaría, R. (9 de noviembre de 1998). César Gaviria Trujillo. Semana.

Yo fui el creador de los Pepes (27 de junio de 1994). Semana.

Notas