Artículos

Recepción: 05 Marzo 2018

Aprobación: 17 Noviembre 2018

Resumen: América Latina se ha caracterizado por su búsqueda constante de un entorno democrático institucionalmente fuerte. Sin embargo, han aparecido fenómenos como el personalismo político, que interfieren drásticamente en el proceso. En este sentido, el siguiente trabajo de reflexión estudia el personalismo del entonces presidente Álvaro Uribe Vélez y evidencia cómo este afectó durante su gobierno la calidad de la democracia colombiana. Metodológicamente, se parte de las categorías teóricas que ofrece la literatura especializada y, con base en esto, se revisan los indicadores ofrecidos por Freedom House (Freedom of the Press), Transparencia Internacional (Corruption Perceptor Index), Bertelsmann Stijtung (Transformation Index), además del Índice de Desarrollo De América Latina (IDD-LAT) de la Fundación Konrad Adenauer, a la par que se identifican los puntos vulnerables impactados por la personalización del poder. Se encuentra que el equilibrio de poder, la libertad de prensa y la transparencia gubernamental son los aspectos más golpeados por el fenómeno del personalismo.

Palabras claves: Calidad de la democracia, personalismo político, concentración de poder, instituciones políticas.

Abstract: Latin America has been characterized by its constant search for an institutionally strong democratic environment. However, phenomena like political personalism have appeared drastically interfering in the process. Therefore, the following study analyses the personalism of former President Álvaro Uribe, showing how it affected the quality of Colombian democracy during his government. Methodologically, it is part of the theoretical categories offered by the specialized literature, using the indicators offered by Freedom House, Transparency International, Bertelsmann Index, and the IDD-LAT of the Konrad Adenauer Foundation. We also identify vulnerable elements impacted by the personalization of power. We found that the balance of power, freedom of the press and the transparency of Government are the most affected items by the personalism.

Key Words: Quality of democracy, political personalism, concentration of power, political institutions.

Introducción

La región latinoamericana ha estado constantemente caracterizada por el ascenso de gobernantes con una tendencia personalista, que no ha sido positiva para el fortalecimiento de las instituciones democráticas, en tanto que algunas de estas se ven debilitadas por el poder adquirido de estos gobernantes, que con el tiempo parecen trascender los límites de las normas establecidas, debido al aumento de poder que consiguen. Esto parece influir en la calidad de las democracias en la región que, en principio, parece que afecta unas variables más que en otras, por lo que es necesario establecer cuáles son aquellos elementos que pueden verse afectados directa o indirectamente por las acciones de un líder personalista en el poder, siendo coherentes con las diversas aproximaciones teóricas que se han realizado sobre la calidad de la democracia. Para abordar este tema, se escogió el gobierno de Álvaro Uribe Vélez como estudio de caso, con el objetivo de establecer empíricamente cómo se ve afectada la calidad de la democracia colombiana; un insumo que nos permite reflexionar sobre el liderazgo de gobernantes que logran un grado de legitimidad importante y posteriormente quebrantan los principios del sistema político por excelencia de América Latina, a propósito de la permanente aparición de estos líderes, no solo en el siglo XXI, sino en toda su historia anterior. Por tanto, el siguiente trabajo parte de la pregunta problema ¿cómo influyó el estilo personalista del gobierno de Uribe en la calidad de la democracia colombiana? Para su desarrollo, partimos de un marco conceptual del personalismo político y la calidad de la democracia, definiendo las dimensiones que tengan relación con el tema; en segundo lugar, se elabora una descripción de los índices de la calidad de la democracia colombiana, escogidos para el estudio del gobierno de Uribe en Colombia; en tercer lugar, se desarrollarán algunos factores explicativos de los índices de la calidad de la democracia colombiana en relación con el gobierno de Uribe; por último, se presentarán conclusiones.

Metodología

Esta investigación es de corte cualitativo, de tipo descriptivo explicativo, que parte del método de estudio de caso. La técnica de recolección es documental, la cual está clasificada en tres tipos de datos recogidos: a) documentos teóricos cuyo enfoque está centrado en las dimensiones de la calidad de la democracia trabajadas desde los últimos años, de las que surgieron cuatro categorías de análisis: Estado de derecho, libertad de prensa, transparencia gubernamental y competitividad política; b) documentos científicos, periodísticos e informes oficiales, cuyo objeto de estudio fueron los gobiernos del ex presidente Álvaro Uribe Vélez desde lo político, social e institucional; y c) mediciones cuantitativas a partir de cuatro índices que responden a las categorías mencionadas, durante los años 2002 - 2010:

- 1. Transformation Index de la organización The Bertelsmann Stiftung (indicador utilizado: Rule of Law “imperio de la ley”)

- 2. Freedom of the Press de Freedom House (indicadores utilizados: Legal Environment “ambiente legal”, Political Environment “ambiente político”, y Economic Environment “ambiente económico”)

- 3. Corruption Perception Index de Transparencia Internacional

- 4. Índice de Desarrollo Democrático de América Latina de la Fundación Konrad Adenauer y Polilat (indicador utilizado: criterio de participación política de los partidos políticos). Para el tratamiento de la información, se hizo una triangulación a partir del análisis de contenido a través de una matriz elaborada para el registro de la información.

Resultados

Personalismo político y democracia

Conceptualmente el personalismo político es usado como una referencia a líderes que logran llegar al poder a través de su carisma, discurso y acciones políticas, como es usual encontrarlo en los trabajos que abordan el populismo y todas sus vertientes (Conniff, 2003; Vilas, 2004; Freidenberg, 2007; por mencionar algunos). Normalmente, el surgimiento de estos se da en medio de crisis políticas o económicas y en la ausencia de liderazgos, que ciertos personajes con una tendencia al caudillismo logran llenar. Adquieren el apoyo suficiente para obtener el poder político y proyectar a lo largo del territorio sus intereses personales, pasando en varias ocasiones por encima del imperio de la ley, ya que en la sociedad son percibidos como prototipos de “salvador irreemplazable”, en la cual se puede hallar una fuente de legitimidad nociva para la democracia (Pérez, 2005). No obstante, como bien lo señala Guillermo O’Donnell (2004) - gran estudioso de la democracia latinoamericana- este sistema político ha tenido auge alrededor del mundo, donde muchos de sus principios han ganado un espacio consolidado, como lo son las elecciones libres, aunque, especialmente en América Latina, se encuentren elementos que impiden elproceso democrático de manera transparente.

Debido a su reconocimiento, la mayor parte de los gobernantes en el mundo tienden a ejercer el poder bajo las banderas de la democracia, incluso, siendo usada como una cortina para ejecutar proyectos o políticas que van en contra de esta. Un gobernante personalista puede valerse del carisma para la construcción de una identidad en la cultura política a su favor, que a su vez origine legitimidad para proyectar sus postulados personales en concordancia con la democracia, pues en esta época, el respeto por esta ha ganado fuerza.

De acuerdo a estas observaciones algunos autores (que le han dedicado un análisis especial a los gobernantes de la región) han expresado conceptos o características del personalismo político propiamente, es decir, no analizan elementos por separado que componen la personalización del poder, sino, describen un escenario en el que puede evidenciarse. Para Rivas (2013), bajo la observación de la historia argentina, el personalismo político es un fenómeno naturalizado en la cultura política de América Latina, que se representa a través de su régimen, especialmente desde el presidencialismo y las constantes crisis que originan la aparición de estos líderes (p. 313). Por otro lado, Ortiz y García (2014) inclinados en una recepción de los estudiosos del populismo como Flavia Freidenberg, Kurt Weyland y Carlos De la Torre, caracterizan el concepto en cuestión como “una estrategia política que busca ejercer y mantener el poder mediante una relación directa con los ciudadanos" (p. 377), en la que la conexión emocional es el puente entre el gobernante y sus gobernados, donde logra gozar de una aprobación popular desde una perspectiva originada por las emociones. Esto le hace un gran daño a los partidos políticos, que quedan al margen como simples medios electorales para llegar al poder (Ortiz y García, 2014). Por otro lado, Trino Márquez, desde una visión más radical, lo expresa como un ejercicio del poder con rasgos autoritarios y autocráticos, que desencadenan abusos y la posibilidad de manejar recursos estatales para beneficio del máximo gobernante, sus intereses personales y los de sus más cercanos colaboradores, teniendo como consecuencia la ruptura del equilibrio y la independencia de los principales poderes políticos del Estado, en el que lentamente el Estado de Derecho comienza a deteriorarse, dado que las instituciones comienzan a responder solo a las necesidades del Jefe de Estado (Márquez, 2004).

Aunque la definición anterior parezca extrema con respecto a las facultades políticas de un gobernante personalista, lo cierto es que muchos de sus aspectos, así como de anteriores definiciones, adquieren cierto grado de compatibilidad, si se hace un examen sobre un líder como Álvaro Uribe Vélez. Durante un largo tiempo, ha sido un personaje político continuamente estudiado debido a los diversos y extensos temas de la realidad colombiana en los que él se encuentra inmiscuido, no solo a causa de que haya sido jefe de Estado de Colombia y actualmente senador, sino también por la enorme popularidad que ha mantenido durante años y los diversos escándalos políticos a los que ha sido vinculado, en el que los medios de comunicación colombianos lo han convertido en una noticia recurrente, influyente y -podría decirse- dañina para la construcción de democracia en el territorio nacional. Uribe ha sido un líder carismático, caracterizado por su vocación política y por tener una imagen de trabajador constante y comprometido, que ha hecho frente desde una manera personalista los problemas que ha querido resolver desde su figura política durante su mandato (Patiño y Cardona, 2009, p. 170), así como expresidente, senador y ciudadano. En el 2002, fue elegido jefe del Estado colombiano con aproximadamente 53.2% del total de votos, gozando de una alta popularidad debido a la expectativa de una "política de mano dura" en relación con el conflicto armado que el país ha enfrentado desde hace varias décadas (Galindo, 2007, p. 151). Su propósito era devolver la seguridad del país a través de la lucha contra la guerrilla y, en ese sentido, se construyó lo que sería su proyecto político: la seguridad democrática. Para ello, también usó un discurso retador, aludiendo a la lucha armada por la patria, calificando a las guerrillas colombianas como grupos terroristas y dejando un mensaje de nacionalismo y trabajo insaciable, aumentando sus poderes como gobernante.

Calidad de la democracia: concepto, dimensiones y coherencia teórica

La calidad de la democracia es un enfoque analítico que, desde hace poco tiempo, ha intentado teorizar sus postulados, desde una formulación coherente y metodológicamente acertada; sin embargo, en medio de la complejidad de ese proceso (Alcántara, 2008; Tusell, 201 5), las concepciones, el establecimiento de sus dimensiones y mediciones y sus fuentes de datos, parecen mantenerse en la diversidad de perspectivas que no están dirigidas a la búsqueda de un consenso.

Conceptualmente, los intelectuales han abordado el tema desde dos perspectivas, con elementos justificatorios de gran validez, los cuales devienen de lo que significa y requiere una democracia para cada uno, es decir, una definición procedimental o finalista (Barreda, 2011). En el primer grupo (Levine y Molina, 2007; Altman y Pérez-Liñán, 2002; Vargas-Machuca, 2006, etc.), entran aquellos que toman en mayor o menor medida el concepto de poliarquía, del politólogo estadounidense Robert Dahl, caracterizado por un número de requisitos que ha de cumplir un país para denominarse así, refiriéndose a un sistema político en el que se materializa la mayor parte de los postulados teóricos de lo que debe ser una democracia (Dahl, 1989; Barreda, 2011). Allí se evidencian factores como el Estado de Derecho, la representación y participación, el equilibrio de poder, las libertades civiles, soberanía, etcétera (Tusell, 2015). Por otro lado, se encuentran otros que parten de una definición, no solo limitándose al espectro de los requerimientos, sino también de acuerdo con los objetivos que esta debería realizar con respecto a sus ciudadanos, como la justicia social y el desarrollo económico (Barreda, 2011).

A pesar de que la literatura al respecto se caracteriza por describir los fundamentos utilizados para abordar la calidad de la democracia, pocas autoridades en el tema presentan una definición clara y delimitada debido a su complejidad; por otro lado, algunos se aproximan a una descripción muy cercana a una definición. Por ejemplo, encontramos a Leonardo Morlino (2008), quien define la democracia de calidad como aquel orden institucional que permite la realización de la libertad e igualdad de los ciudadanos a través de instituciones y mecanismos adecuadamente funcionales (p. 3). Otros, como Vargas - Cullel, señalan que esta pretende evaluar el estado de democratización de acuerdo con unos parámetros establecidos en un momento delimitado del tiempo (Vargas - Cullel, 2011, citado en Tusell, 2015). Larry Diamond y Michael Coppedge, hacen referencia al grado relativo de democratización entre los países, que se consideran poliarquías (Diamond, 1997; Coppedge, 1997, citados en Altman y Pérez - Liñán, 2002, p.86).

Como se puede ver, hay una seria discusión sobre cómo y desde dónde se deben tomar los presupuestos para evaluar las democracias. Pero, para el presente trabajo, se parte de una dirección en la que se toman aspectos de ambos enfoques, ya que al estudiar la calidad de la democracia de un solo país en un tiempo delimitado, bajo un gobierno en el que se ejerció el poder de manera personalista con evidente concentración de poder y, por ende, afectación al equilibrio de poderes, se requiere tomar los criterios de Estado de Derecho (aspecto del enfoque procedimental), a la par que el criterio de control político o transparencia gubernamental (por dar un ejemplo) y otros que se alejan de esta perspectiva (Tussell, 2015; Levine y Molina, 2007)2.

Los autores señalan que, de acuerdo con una definición de democracia desde lo procedimental, no requiere que se utilicen criterios del enfoque sustantivo, en alusión a los objetivos o consecuencias de políticas ejecutadas desde el poder político, pero si estas políticas tienen efectos profundos sobre los criterios que establece lo procedimental, sí deben valorarse como elementos para poder establecerla.

Calidad de la democracia en el gobierno Álvaro Uribe Vélez

Para este apartado, luego de la breve especificación de los postulados teóricos ya mencionados, es importante recordar que este trabajo no busca estudiar la calidad de la democracia en Colombia, sino especificar cómo influye un gobierno personalista en esta; por lo que es necesario delimitar cuáles son los criterios teóricos que pueden tener una relación con el ejercicio del poder personalista, y así mostrar cuáles son los puntos en que se infiere. A partir de los antecedentes, las matrices elaboradas para la respectiva clasificación y la codificación de los mismos, el trabajo parte de establecer cuatro criterios en los que el gobierno personalista de Álvaro Uribe influyó en la calidad de la democracia colombiana en el periodo previamente determinado. Estos criterios son: el Estado de Derecho -imperio de la ley, equilibrio de poder, entre otros (Diamond y Morlino, 2004, citado en Barreda, 2011)-, la libertad de prensa (Diamond y Morlino, 2004), la transparencia gubernamental (O´Donnell, 2004; Escobar, 2011, citado en Tusell, 2015) y la competitividad política (Morlino, 2008; Beetham, et al, 2008); ya que, por un lado, un alto porcentaje de la información documental recolectada, relacionada con la democracia en Colombia, deja ver análisis inclinados a revisar estos temas; por otro lado, metodológicamente pueden especificarse desde datos e informes de manera cuantitativa los hechos en cuestión, para finalmente establecer factores explicativos.

El Estado de Derecho

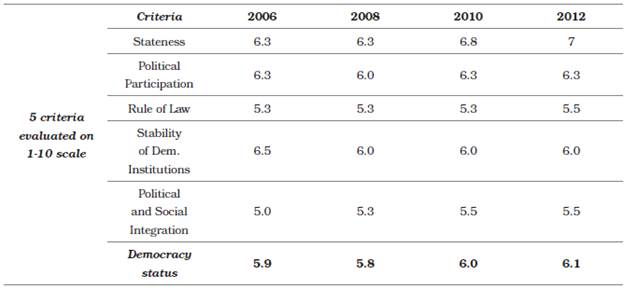

Tomando el primer criterio para analizar (Estado de Derecho), encontramos que este puede tener muchas connotaciones y formas en que entra su operacionalización dentro de la medición, por tanto, tomamos los argumentos de Leonardo Morlino (2008), quien dialoga con los postulados teóricos aquí expuestos, toda vez que no se toma el enfoque procedimental de la democracia en estricto sentido, sino es flexible y añade algunas interpretaciones que se apartan levemente de lo señalado por Dahl. Morlino (2008) establece que el Estado de derecho hace referencia al "principio de la superioridad de la ley...legum servi sumus (todos somos siervos de la ley)" caracterizado por la "retroactividad, publicidad, generalidad, estabilidad, claridad" ( p. 5), como elementos obligatorios en la defensa de esta, junto al control de la fuerza pública y la independencia del poder judicial. Para estudiar esta variable con respecto a Colombia en el gobierno de Uribe, tomamos el índice de transformación Bertelsmann Stftung (BTI) 3, quien hace una valoración de diversos aspectos, entre ellos, la democracia que posee una estrecha relación con el concepto de Estado de derecho antes establecido (como se puede ver en la Tabla 1):

Transformation Index Colombia 2006-2010

Con estos criterios, el índice de transformación (con respecto al estado de la democracia) establece unas categorías clasificando alrededor de 129 países de la siguiente manera: autocracias moderadas, democracias defectuosas y democracias muy defectuosas. Colombia, en el periodo de tiempo estudiado dentro del índice, se ubica entre los puestos 62 (2006), 70 (2008) y 60 (2010); allí siempre fue categorizada como democracia muy defectuosa, donde el tercer y quinto criterio poseen las calificaciones más bajas. De estos criterios contemplados en la Tabla 1, el que más tiene relación con la dimensión de Estado de derecho es Rule of Law (imperio de la ley), que se construye a partir de cuatro aspectos: Separation Powers (separación de poderes), Independent Judiciar y (poder judicial independiente), Prosecution of Office Abuse?4 (enjuiciamiento de abuso de la oficina) y Civil Rights (derechos civiles), en las que se obtuvieron los datos que se muestran en la Tabla 2:

Transformation Index Colombia 2006-2010 / Criteria Rule of Law

De lo anterior, la separación de poderes Separation Powers con base en las explicaciones que el índice de transformación ofrece, es un criterio de vital importancia para analizar el ejercicio del poder personalista. Esto no quiere decir que los otros criterios deban descartarse; en vez de ello, es necesario tomarlos como referencia desde otras fuentes de consulta que se especializan en el tema. De esta forma, dicho criterio aborda un principio fundamental de la democracia como lo es la división de poderes, la cual, a lo largo del estudio, se enfoca en abordar los ataques del gobierno de Uribe, de acuerdo con el ejercicio del poder en sus respectivos momentos. Para el periodo de estudio de 2006, resalta el débil papel del legislativo en cuanto a control político y lo describe como una función enfocada a tramitar los intereses de Uribe, incluso para cederle competencias que constitucionalmente pertenecen al Congreso, de esta forma coloca la balanza de poder a su favor, tal y como sucedió con las declaraciones de Estado de Emergencia social o económica, o de conmoción interior. De la misma forma, hace referencia a la reelección presidencial conseguida en 2006, a partir de una relación clientelar con el legislativo, que trajo como consecuencia una evidente concentración del poder presidencial. En este periodo sus facultades se aumentaron considerablemente debido a que, por un lado, al no existir una reforma en otros ámbitos como el electoral, el presidente tenía la posibilidad de hacer campaña política en medio en tiempos de elecciones, a la vez que ejercía como Jefe de Estado. Esto imposibilita saber cuándo era candidato y cuando no, lo que lo puso en ventaja con respecto a sus contrincantes, que desde luego tenían derecho a garantías justas para lanzarse a la competencia política. Por otro lado, la facultad de poder influir en los nombramientos de altos funcionarios en los diferentes órganos, que tienen entre muchas de sus funciones el control político, parece colocar al presidente en posiciones privilegiadas, ya sea para elegir o para sugerir, como sucedió en los casos del posicionamiento de jueces de las altas cortes (Corte Suprema de Justicia y Corte Constitucional), Procurador y Fiscal General de la Nación, entre otros, que nos permite evidenciar un rompimiento del equilibrio de poder (García y Revelo, 2009).

Libertad de prensa

Para continuar con el análisis de datos, establecemos ahora la libertad de prensa como una categoría que hace parte de los derechos y libertades civiles, pero que, teniendo una perspectiva diferente, es preferible tomarla desde la expresiónaccountability o responsabilidad, que suele dividirse en compañía de términos como: horizontal, vertical o interinstitucional (O´Donnell, 2004; Morlino, 2007).

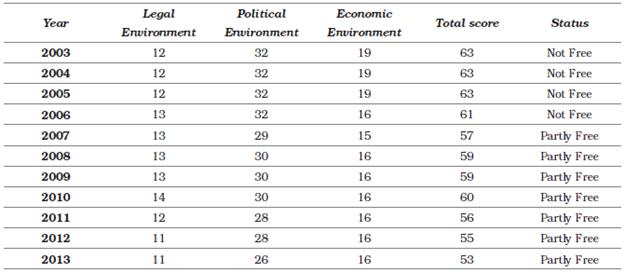

Para el análisis, el criterio de libertad de prensa se encuentra mejor ubicada dentro de estos conceptos, más específicamente en el Accountability Societal Vertical, establecido por O´Donnell (2004), con base en los estudios de Smulovitz y Peruzzotti, quienes percibieron que las acciones (en un sentido vertical) no podrían limitarse solo a lo electoral, sino a las posibles acciones que pueden exponer "errores gubernamentales, traer nuevas cuestiones a la agenda pública o activar el funcionamiento de agencias" (p.24), tanto como movilizar la opinión pública en momentos específicos; pueden provenir, como lo señala Morlino (2007), de medios de comunicación, asociaciones de ciudadanos, asociaciones empresariales o de cualquier otro tipo, etcétera (Smulovitz y Peruzzoti, 2000 y 2002, citado en O'Donnell, 2004; Levine y Molina, 2007). Por ello, al describir a los medios de comunicación como una herramienta de control y presión, se observa una relación más directa con el ejercicio del poder político, pues estos se pueden concebir como rivales y obstáculos potenciales, en el proceso de personalización del poder y así evidenciar el grado de libertad que tienen los medios de comunicación; al tiempo, establece la posición del poder personalista con respecto al funcionamiento libre de la prensa. Para revisar esta categoría en Colombia, recogemos los datos de Freedom House, no solo por ser una organización mundialmente conocida, sino por el grado de reconocimiento que se evidencia en los estudiosos de calidad de la democracia. Dentro de sus objetos de análisis, se encuentra el Freedom of the Press5, para abordar el tema de la libertad de prensa en la mayoría de países del mundo, donde se hace una medición con base en tres criterios de evaluación previamente establecidos6 (Freedom House, 2017). Para Colombia, a continuación, se presentan datos desde el año 2003 a 2013, en la que se pueden observar las calificaciones con respecto a la libertad de prensa, en los años del gobierno de Uribe Vélez, y algunos años posteriores (ver Tabla 3), para comparar lo que acontece cuando está un gobernante personalista en el poder y cuando no en esta categoría.

Freedom of Press 2003-2013

Como se puede observar, el criterio Political Environment es la variable que más peso de calificación tiene frente a las otras dos y, aunque específicamente no se explica, es probable que sea debido a la facilidad con que el ejercicio del poder político puede influir sobre este. Por tanto, se elige este aspecto como el que más tiene relación con el personalismo político, ya que, de la misma forma, esta personalización del poder busca acaparar la opinión para ponerla de acuerdo a sus intereses por medios políticos. Al revisar los informes que acompañan los números de la tabla presentada, se evidencia que hay un amplio margen de elementos que respaldan las calificaciones. Entre ellos se encuentra la dificultad del libre ejercicio del periodismo en medio del conflicto armado, debido a que constantemente están recibiendo amenazas de muerte, torturas, secuestros, entre otros -para promocionar la autocensura-, con el fin de limitar la información que circula en los medios, por parte de diversos actores ilegales o legales del conflicto como los grupos al margen de la ley (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, el Ejército de Liberación Nacional o las Autodefensas Unidas de Colombia). Por otro lado, se documenta el incremento de demandas a periodistas por calumnia, de parte de altos funcionarios del gobierno, congresistas o jueces que presuntamente tuvieron nexos con estos grupos ilegales o se han visto enredados con hechos de corrupción, limitando la labor periodística mediante vías legales. Otro asunto por destacar, es la existencia de una amplia concentración de los medios de comunicación que, en más de un 80%, pertenecen a privados y el resto al Estado.

Con respecto al entonces presidente Álvaro Uribe, los reportes muestran un abuso de su influencia en la opinión pública, al atacar a periodistas que con frecuencia hacían informes desde diferentes enfoques sobre la guerra (los que, al parecer, le daban mala imagen al gobierno uribista) y, por tanto, al ser ellos atacados con una retórica hostil por el máximo gobernante del país públicamente, sufrieron estigmatizaciones que conllevaron a amenazas; en consecuencia, optaron por exiliarse en otros países y, a su vez, obstaculizó el ejercicio de la libertad de prensa, ya sea por la creciente autocensura, o por la estigmatización y amenazas.

Transparencia gubernamental

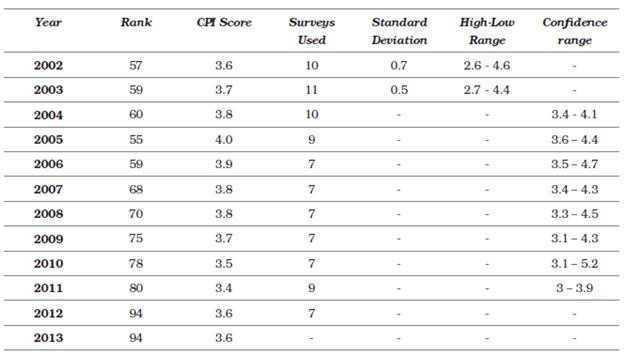

En relación con el apartado anterior, ahora pasamos a observar el tercer criterio “transparencia gubernamental”, desde la perspectiva del Accountability Horizontal, al que ya señalamos como la prevención, el control o castigo que se ejerce por parte de las principales organizaciones estatales, con suficiente autoridad, sobre la forma en como se está ejerciendo el poder político, respecto a acciones que pasan por encima de las leyes (O’ Donnell, 2004; Tusell, 2015), entre las que se encuentra la corrupción. Para ello, tomaremos los estudios realizados por Transparency International a través de su índice Corruption Perception Index, que arroja los siguientes datos durante el gobierno de Álvaro Uribe Vélez (ver Tabla 4).7

Corruption Perception Index, Colombia 2002-2013

Aunque desde la misma fuente de los datos no se muestre explícitamente los informes que respalden lo anterior, se pueden hacer ciertas observaciones desde el análisis político, coincidiendo con la forma en la que los datos se recolectaron (percepciones de la corrupción desde analistas, empresarios y expertos académicos). En primer lugar, se debe tener en cuenta que desde el comienzo del gobierno de Álvaro Uribe, el ranking de corrupción de Colombia fue incrementado en posiciones hasta finalizar su mandato, lo que permite interpretar que este problema ha ido aumentando (tengamos en consideración que, desde el año 1998 hasta el 2001, Colombia había descendido posiciones, mostrando una mejoría en tema de la corrupción). En segundo lugar, aún con mayor relación al ejercicio del poder uribista, desde los primeros años se puede evidenciar un incremento del clientelismo político entre éste y el Congreso de la República, toda vez que el primero requiere del segundo para aprobar leyes que favorecieran el proyecto político de Uribe Vélez. Dicho clientelismo puede verse en la entrega de puestos burocráticos de elección libre del Presidente a familiares o amistades cercanos a los congresistas, para que éstos votaran a favor de sus políticas. Por otro lado, se encuentra un escándalo de corrupción de altas proporciones, donde altos funcionarios del gobierno, cercanos a Uribe, compraron los votos de dos congresistas para que aprobaran un acto legislativo que reformaría la Constitución Política, de manera que se permitiera la reelección presidencial inmediata, así Álvaro Uribe conseguiría su segundo mandato. Ambas apreciaciones tienen un peso importante si se relacionan con los informes elaborados por Corporación Transparencia por Colombia, correspondientes a los capítulos nacionales de Transparency International, en el que entregan los resultados de estudios sobre los niveles de riesgo de corrupción que poseen las entidades públicas.

Al detallar los informes de la Corporación (2006, 2009, 2011), en el que se presentan resultados desde 2003 a 2009, se encuentra que el Congreso de la República, compuesto de manera bicameral por Senado y Cámara de Representantes, se ha calificado en su mayoría de veces como de "Alto" y "Muy Alto" riesgo de corrupción, con lo que se expresa que la institución posee una fuerte debilidad, la que se puede vulnerar con facilidad, o que se encuentra en una situación muy grave y necesita medidas urgentes para controlar los eventos de corrupción y así fortalecer la institucionalidad.

Los años de estos estudios que mayores episodios de alerta presentan en cuanto a riesgo, son desde 2007 a 2009, casualmente donde salieron a la luz los escándalos de corrupción más graves que envolvieron a Álvaro Uribe y su búsqueda de la reelección presidencial (Corporación Transparencia por Colombia, 2006, 2009, 2011).

Competitividad política

Por último, se aborda el cuarto criterio establecido (competitividad política), aclarando antes cuál será el enfoque de análisis. Desde una mirada procedimental, se puede encontrar en la literatura una posición tendenciosa al tomar la competitividad política como el acceso y realización de esta en el proceso político (Levine y Molina, 2007); no obstante, aquí se toma el concepto de Effective Competition de Altman y Pérez-Liñan (2002), donde no se limitan solo al acceso y posibilidad de realización de la competitividad, ya que consideran que esto en sí mismo no evalua la calidad de la democracia, por el contrario, lo que debe evaluarse es la competitividad que se da entre los Partidos Políticos (ver Tabla 5)8. Para dicha revisión, recurrimos a los estudios del Indice de Desarrollo Democrático de América Latina (IDDLAT), elaborado por la Fundación Konrad Adenauer y Polilat. En esta se seleccionan diversos aspectos, categorizados en cuatro dimensiones, aunque para este análisis, solo se tomará la tercera dimensión - calidad institucional y eficiencia política-, en la que se observan algunos criterios como la corrupción, la rendición de cuentas y la participación de los partidos políticos en el legislativo. Ésta última se relaciona con el concepto de efectividad antes mencionado. Por tanto, solo se analiza este criterio de acuerdo con unos estándares ya establecidos por la organización y se relaciona con los hechos políticos en el país durante ese tiempo.

Indice de desarrollo Latinoamericano: Participación de los Partídos Políticos-Colombia 2002 2010

Al acercarnos a la tabla, podemos resaltar que, en la mayoría de los años (a excepción del 2004, 2005 y 2006), el parlamento posee un puntaje óptimo de desempeño en la participación de los partidos políticos. Pese a esto, es de destacar que en los estudios del IDD-LAT se tienen en cuenta sus observaciones con base en dos categorías: un parlamento monopartidista o altamente fragmentado, y son evaluadas con base en la recolección de información y observación propia de las organizaciones que diseñaron el Índice, por lo cual no es muy claro el cómo se llegó a dar dichos calificativos, dificultando así los análisis que tuviesen lugar aquí. Por tanto, en este criterio de competencia efectiva, es con respecto a los anteriores criterios donde menos podría verse la intromisión del expresidente Uribe.

Por otro lado, es evidente que la influencia que tuvo el presidente en el Congreso durante sus años de gobierno debió manifestarse de formas diferentes, que no se plasman en los métodos de evaluación de la participación de los partidos políticos, sino que puede estar dentro del criterio de transparencia gubernamental, que a su vez impide presentar cómo se perjudica la competencia política efectiva. Por tanto, señalamos aquí algunos hechos que podrían explicar el porqué el IDD-LAT presenta los datos anteriores y cuales no hacen parte de su medición, pero que sí perjudican la competencia de los partidos políticos desde la influencia del gobierno personalista de Álvaro Uribe. Teniendo en cuenta los puntajes señalados en la Tabla 5, vemos que en su mayoría muestra un buen comportamiento de la participación de los partidos políticos; esto quizá, debido a que en la mayoría de años del gobierno de Uribe, a simple vista, se observa una pluralidad de partidos políticos que estuvieron en el Congreso en los periodos 2002-2006 y 2006-2010. En el primer periodo se contempla una cantidad de más de 30 partidos y movimientos políticos independientes, en el que los escaños no estuvieron monopolizados, ni tampoco altamente fragmentados. Ya que la concentración de votos no quedó en un solo partido, sino estuvo repartido entre los más representativos del país, como el Liberal, Conservador, Cambio Radical y otros movimientos políticos (contando con cuatro o menos escaños). Pero a diferencia de estos primeros años de gobierno, finalizando el primero periodo y comenzando el segundo (20042006) -como se observa en Tabla 5- se presentan los peores puntajes del gobierno de Uribe, quizá debido a dos razones, principalmente: la forma en que se aprobó una un reforma constitucional de gran relevancia política para el sistema de pesos y contrapesos como lo fue la reelección presidencial, manchada por eventos de corrupción (ya explicado en el criterio de Estado de Derecho), en el que varios congresistas del partido conservador dieron sus votos a favor a cambio de prebendas; por otro lado, la aparición del Partido Social de Unidad Nacional, mejor conocido como "Partido de la U", que tuvo como principal objetivo en sus inicios (2005) ser una coalición partidista para apoyar el gobierno de Uribe en su segundo mandato, contando a su favor con congresistas disidentes del Partido Liberal, que se distanciaron del partido para apoyar a Álvaro Uribe, junto con otros partidos de gran posicionamiento en el Congreso como el Partido Conservador, Cambio Radical y Convergencia Ciudadana, quienes en las elecciones de 2006, sumando conjuntamente sus escaños, le darían una amplia mayoría a favor de las propuestas del gobierno de Uribe.

Ambos hechos en ese periodo explicarían esa calificación en donde ya aparecía un Congreso monopolizado. Aun con esto, los siguientes años tuvo una calificación óptima luego que algunos de los partidos políticos, como Cambio Radical, dejaron de estar en dicha coalición. Por tanto la competencia, a simple vista, se restauró. Mas este recurso, de la compra de votos, dejó un antecedente que afecta directamente la competencia efectiva, toda vez que el clientelismo se hizo presente para que eso no sucediera y, si se profundiza en el tema, se encontrarán eventos que hacen dudar de la competencia de los partidos políticos, tal como fue la entrega de puestos burocráticos de libre nombramiento y remoción de los que puede hacer uso el Presidente de la República en Colombia. Lo haría el expresidente Uribe a familiares de Senadores y Representantes a la Cámara de partidos políticos tales como el Conservador, Liberal, Cambio Radical, Convergencia Ciudadana, Movimiento Alas, entre otros (El Tiempo, 2015). Por tanto, a pesar de que el IDD-LAT no pueda metodológicamente captar aquellos eventos, que evitan que haya una participación de los partidos de manera competitiva, no quiere decir que, durante los años estudiados, el Congreso se haya comportado de esa manera, tal y como lo se acabó de exponer, donde fueron algunas maniobras del gobierno de Uribe las que influyeron en una no tan clara competencia efectiva.

Conclusiones

En primer lugar, para responder a la pregunta problema, planteada desde el inicio del documento, podemos decir que el gobierno personalista de Álvaro Uribe influyó negativamente en la calidad de la democracia colombiana en los aspectos trabajados como: el Estado de Derecho, la libertad de prensa, la transparencia gubernamental y la competitividad política. Sin embargo, los alcances de su influencia se pueden apreciar en unos criterios más que en otros, ya sea por mayor rigurosidad y disponibilidad de la información, o porque existen elementos metodológicos que no permiten presentar los resultados. Por otro lado, se evidencian factores que de manera transversal perjudican las categorías aquí analizadas, exceptuando la libertad de prensa.

Uno de esos fue la reelección presidencial ya que, desde el Estado de Derecho (teniendo la puntuación más baja con respecto a otros indicadores medidos por Transformation index en Colombia), la separación de poderes fue la más perjudicada debido al desequilibrio institucional que surgió como consecuencia. Es pertinente acá recordar que el trámite de la aprobación de la reelección, y sus debates, se dieron claramente pensando en favorecer a quien se encontraba en el poder en el momento y no en la importancia institucional de la figura, lo que demuestra que fue el personalismo lo que afectó el equilibrio y la democracia. Siguiendo con ese aspecto, la transparencia gubernamental estuvo manchada por los hechos de corrupción que se presentaron en relación con la compra de votos para lograr aprobar la reelección; hecho que concuerda con el aumento de escalafones en el ranking de países corruptos (pasando del puesto 55 en 2005 al 78 en 2010). Así mismo, la competitividad política se vio afectada, toda vez que este evento impidió que los partidos políticos participaran en estas decisiones de manera transparente. Sumado a ello, se lograron plantear otros aspectos como elementos explicativos de los datos arrojados por las distintas fuentes de información.

Aun cuando la libertad de prensa pudo verse poco afectada por este caso específico, esta sí desmejoró durante el gobierno Uribe. Esta afectación se dio, en primera medida, por un aspecto poco relacionado a la variable de nuestro interés (el personalismo) y es el conflicto armado, ya que el Estado no tuvo la capacidad para prestar la protección necesaria a los periodistas. En segunda medida, encontramos las presiones y ataques dirigidos a cierta parte de la prensa directamente desde el ejecutivo en cabeza de Uribe Vélez.

En segundo lugar, cabe destacar el recurso del enfoque de la calidad de la democracia, como una herramienta de análisis, no solo para usarse como un recurso comparativo, que ha sido su uso hasta el momento, sino como un camino para explorar de distintas formas los procesos institucionales y la eficiencia de cualquier Estado (especialmente los de América Latina), cuyos propósitos pueden ajustarse a diferentes objetivos de análisis desde lo histórico y político, hasta lo económico, social y cultural, tal y como sucedió en este escrito. Aun así, es necesario prestar atención a la coherencia teórica y metodológica, para una mayor rigurosidad en los análisis, tal y como desde la literatura se ha manifestado, con la necesidad de que se siga manteniendo una tendencia investigativa sobre el tema, ya que es uno de los puntos que se pueden considerar débiles. De otra forma, usar el enfoque para un solo caso, también nos da cuenta de la importancia de las consideraciones a tener en cuenta para evaluar las democracias que, por lo general, tienden a ser frágiles y de cambios extremos frecuentes, a causa de diversos factores, entre los que se encuentra la personalización del poder, que en los últimos años se ha intensificado en el continente americano y, por lo tanto, resulta atractivo para analizar y responder a las principales problemáticas que surgen sobre y contra las democracias en la región.

Referencias

Altmant, D., y Pérez-Liñán, A. (2002). Assessing the quality of democracy: freedom, competitiveness and participation in eighteen Latin American countries, Democratization, 9 (2), pp. 85-100.

Alcántara, M. (2008). Luces y sombras de la calidad de la democracia en América Latina. Revista de Derecho Electoral. (6), pp. 1-15.

Barreda, M. (2011). La calidad de la democracia. Un análisis comparado de América Latina. Política y Gobierno. XVIII(2), pp. 265-295.

Beetham, D., Carvalho, E., Landman, T., y Weir, S. (2008). Assessing the Quality of Democracy. Suecia: International Institute For Democracy and Electoral Assitance.

Bertelsmann Index. (06 de agosto de 2017). Transformation Index/Transformation atlas/Colombia Democracy Status. Obtenido de Bertelsmann Index: https://www.bti-project.org/en/atlas/

Conniff, M. (2003). Neo-populismo en América Latina. La década de los 90 y después. Revista de Ciencia Política, XXIII (1), 31-38.

Corporación Transparencia por Colombia. (2006). Índice de transparencia nacional. Resultados 2004-2005. Bogotá-Colombia: Corporación Transparencia por Colombia.

Corporación Transparencia por Colombia. (2009). Índice de Transparencia Nacional. Resultados 2007-2008. Bogotá-Colombia: Colección Documentos Observatorio de Integridad (10).

Corporación Transparencia por Colombia. (2011). Índice de transparencia nacional 2008-2009. Bogotá-Colombia: Colección Documentos Observatorio de Integridad (13).

Dahl, R. (1989). Democratización y oposición Pública. Madrid: Editorial Tecnos.

El Tiempo. (15 de abril de 2015). Por "corromper congresistas" condenan a ex ministros del gobierno de Uribe. Obtenido de http://www.eltiempo.com/politica/justicia/ condenan-a-exministro-sabas-pretelt-por-la-yidispolitica/15575295.

Freidenberg, F. (2007). La tentación populista: una vía de acceso al poder en América Latina. Madrid: Síntesis

Freedom House. (26 de agosto de 2017). About Freedom of the Press. Obtenido de Freedom House : https://freedomhouse.org/report-types/freedom-press

Galindo, C. (2007). Neopopulismo en Colombia: El caso del gobierno de Álvaro Uribe Vélez. Revista de Ciencias Sociales. (27), pp. 147-162.

García, M., y Revelo, J. (2009). Mayorías sin democracia, desequilibrio de poderes y Estado de derecho en Colombia. Bogotá-Colombia: Centro de Estudios de Derecho, Justicia y Sociedad, Dejusticia.

Indice de Desarrollo Democrático de América Latina. (12 de noviembre de 2017). Informes. Obtenido de IDD-LAT: http://www.idd-lat.org/2016/

Konrad Adenauer Stiftung y Polilat. (06 de noviembre de 2017). Indice de Desarrollo Democrático de América Latina. Obtenido de Informes: http://www.idd-lat.org/2014/#

Levine, D., y Molina, J. (2007). La calidad de la democracia en América Latina: Una visión Comparada. América Latina Hoy, (45), pp. 17-46.

Márquez, T. (2004). Presidencialismo, autoritarismo y culto a la personalidad. Revista Venezolana de Análisis de Coyuntura. X (2), pp. 57-77.

Morlino, L. (2007). Explicar la Calidad democrática ¿qué tan relevantes son las tradiciones autoritarias? Revista de Ciencia Política. 27(2), pp. 3-22.

Morlino, L. (2008). Calidad de las democracias entre líderes y partidos. Florencia- Italia: Instituto Italiano di Scienze Humane.

O'Donnell, G. (2004). Accountability Horizontal: La institucionalización legal de la desconfianza política. Revista Española de Ciencia Política. (11), pp. 11-31.

Ortíz, A., y García, M. (2014). "Porque te quiero te apoyo". Estilo de Gobierno y aprobación presidencial en América Latina. Revista de Ciencia Política. 34(2), pp. 379-398.

Patiño, L., y Cardona, P. (2009). El neopopulismo: Una aproximación al caso colombiano y venezolano. Estudios Políticos. (34), pp. 163-184.

Pérez, D. (2005). Presidencialismo, caudillismo y populismo. Buenos Aires: Academia Nacional de Ciencias Morales y Políticas.

Rivas, J. (2013). Liderazgo político y gobernabilidad en América Latina: Una aproximación teórica y metodológica. Madrid: Actas Congreso Internacional América Latina: La autonomía de una región. Transparency International. (09 de octubre de 2017). Corruption Peeception Index. Obtenido de Transparency International: https://www.transparency.org/research/cpi/cpi_2009/0

Tusell, A. (2015). La calidad de la democracia y sus factores determinantes. Un análisis comparado de 60 países. Política y Sociedad. 52 (1), pp. 179-204.

Vargas-Machuca, R. (2006). La calidad de la democracia. Claves de Razón Práctica, 165, pp. 34-41.

Vilas, C. (2004). ¿Populismo reciclados o neoliberalismo a secas? el mito del "neopopulismo" latinoamericano. Revista de Sociología e Política, Curitiba, 22, 135-151.

Notas