Artículos

I. Introducción

Si pensamos la hegemonía como “la capacidad de un grupo o sector social para lograr la aceptación de su posición dominante y de su dirección por parte de otros grupos o sectores” (Balsa, 2006a: 147), resulta obvio que su estudio requiere el análisis del grado en que los/as integrantes de los sectores dominados están aceptando esta hegemonía.3 Sorprendentemente, la gran mayoría de los análisis que emplean el concepto de “hegemonía” no abordan el estudio del grado de aceptación y simplemente lo presuponen a partir de determinadas conductas de los dominados o, directamente, trabajan con el implícito de una enorme capacidad interpelativa de los discursos de los dominadores y/o del control por parte de ellos de los aparatos ideológicos. De hecho son pocos quienes han señalado esta carencia, como por ejemplo Emilio de Ipola quien, al comentar el primer libro escrito por Ernesto Laclau, destacó que “no existe nada semejante a una ‘significación inmanente’ de los discursos sociales” y postuló que “el análisis de las ideologías debe hacerse cargo de este hecho, so pena de caer en el error de identificar la emisión de un discurso con sus efectos”, mientras que “es justamente en el desconocimiento de esa diferencia que reside el principal límite de la teoría de Laclau” (de Ipola, 1983: 114).

No se ha desarrollado una tradición que investigue los grados de aceptación y formas de recepción de los discursos y propuestas que procuran la hegemonía. Parece haber pesado más cierta indicación de Gramsci, escrita en el Cuaderno 1 §43 y reproducida con solo pequeñas modificaciones en el Cuaderno 24, en la que realizó una crítica metodológica a la posibilidad de estudiar en forma directa los modos de pensar y las opiniones individuales singulares:

Evidentemente, es imposible una ‘estadística’ de los modos de pensar y de las opiniones individuales singulares, con todas las combinaciones que de ahí resultan por grupos y grupitos, que dé un cuadro orgánico y sistemático de la situación cultural efectiva y de los modos como se presenta realmente el ‘sentido común’; no queda más que la revisión sistemática de la literatura más difundida y más aceptada por el pueblo, combinada con el estudio y la crítica de las corrientes ideológicas del pasado, cada una de las cuales ‘puede’ haber dejado un sedimento, combinándose diversamente con las precedentes y subsiguientes (Gramsci, 1999, tomo 6: 167; CC24 §3).

Pero como le ha criticado José Nun, esto no resuelve el problema:

Desde luego, el grado de difusión de una literatura puede ser averiguado; pero ¿cómo se establece hasta dónde y cómo es ‘aceptada’? Conocer el texto de un mensaje o sus formas de producción y de circulación no es lo mismo que saber cómo se lo recibe… (Nun, 1989: 81-82)

Y el propio Gramsci era consciente de estas diferencias, como cuando, como recuerda el propio Nun, afirmaba solo unas líneas antes del fragmento citado que “es pueril pensar que un ‘concepto claro’, oportunamente difundido, se inserte en las diversas conciencias con los mismos efectos ‘organizadores’ de claridad difusa: éste es un error ‘iluminista’.” (Gramsci, 1999, tomo 6: 166; CC24 §3).

Para nosotros, el párrafo citado del Cuaderno 24 se trató solo de una observación de las dificultades metodológicas que Gramsci encontraba para poder investigar las cuestiones ideológicas al nivel de las conciencias individuales. Reflexión que, por lo tanto, no debería ser considerada como una crítica teórica a la pretensión de indagarlas. Justamente, en esos mismos años los integrantes de la Escuela de Frankfurt se aventuraban en la medición de las cosmovisiones, actitudes, posiciones políticas e ideológicas y tipos de personalidad, entre otras cuestiones, a través de la implementación de la técnica de encuesta. El trabajo pionero fue dirigido por Erich Fromm [1980] (2012), y se basó en una encuesta a obreros y empleados alemanes en 1929 y 1930 (contando con la colaboración de Paul Lazarsfeld para el procesamiento estadístico). Lamentablemente los análisis de esta encuesta no fueron difundidos públicamente hasta la década de 1980, seguramente porque los resultados preveían que muchos votantes de los partidos de izquierda presentaban una personalidad autoritaria que era compatible con la adhesión a fuerzas fascistas. Esta misma tradición del uso de encuestas para analizar posiciones ideológicas y tipos de personalidad, se continuó con los estudios sobre autoritarismo en los Estados Unidos a mediados de la década de 1940, en este caso bajo la dirección de Theodor Adorno [1950] (1965), incluyendo una interesantísima combinación con la realización de entrevistas de corte psicoanalítico. Si bien posteriormente el empleo de las técnicas de encuesta fue siendo prácticamente monopolizado por las grandes empresas que realizan sondeos de opinión y se redujo notoriamente su empleo en el ámbito académico para estudiar la eficacia de las distintas interpelaciones ideológico-políticas, en las últimas décadas existe cierto renacimiento de esta tradición. Lo cierto es que contamos con todo un herramental para el estudio de estas cuestiones a través de encuestas, pero también a partir de otras técnicas cada vez más desarrolladas en las ciencias sociales como la entrevista abierta o los grupos focales de discusión.

En fin, regresando al fragmento citado de Gramsci, consideramos que los límites que planteó el revolucionario italiano no son justificables en pleno siglo XXI con el gran desarrollo de técnicas como las entrevistas, las encuestas y los grupos focales de discusión. Lo que claramente no tenemos es una interfase que vincule las cuestiones teóricas más abstractas de la teoría de la hegemonía, con estas técnicas específicas. Con el objetivo de avanzar sobre estas cuestiones, en el presente artículo vamos a exponer un enfoque teórico y metodológico para estudiar la eficacia interpelativa de las propuestas que procuran ser hegemónicas.

II. Algunas precisiones conceptuales sobre la hegemonía

Antes de adentrarnos en el estudio del grado de aceptación de las propuestas hegemónicas necesitamos realizar cuatro precisiones acerca de cómo entendemos a la hegemonía: (1) como un constructo del/la investigador/a, (2) como una cuestión de grados, (3) como una lucha por la hegemonía, y a su aceptación (4) como un proceso en las conciencias en las que entran en tensión los discursos públicos, presentes o pasados pero activos en las memorias, con los elementos prácticos de la conciencia.

En primer lugar, cabe aclarar que la hegemonía no es una cosa: no existe como una entidad real, más allá del constructo de los analistas sociales. La hegemonía, entonces, no está presente o está ausente, sino que es sólo una conceptualización sobre parte de la complejidad de lo real que elaboran los hombres y las mujeres, en tanto investigadores/as. Siempre es útil recordar que el conocimiento no reproduce lo real, son sólo palabras que lo describen de un modo accesible a nuestra mente y lo vinculan con nuestras capacidades (por cierto, muy limitadas) para percibir la complejidad de lo real.

En segundo lugar, tener presente este carácter meramente teórico del concepto de hegemonía facilita avanzar en su conceptualización gradual. Es decir, no pensar la sociedad en situación de “hegemonía” o en situación de “no-hegemonía”, sino concebir cada coyuntura histórica como la existencia de diferentes grados de hegemonía.4 De modo que habría que pensar la hegemonía como una cuestión de grados que nunca serían totales (la hegemonía se caracteriza, justamente, por no poder suturar el espacio social), ni tampoco completamente ausentes (aunque en el caso de una baja presencia de una relación hegemónica, podríamos afirmar que el tipo de dominación se basaría en estrategias distintas a la hegemonía, con una notoria predominancia de la coerción).5 Por el contrario, en la mayoría de los trabajos encontramos una lógica binaria que deriva en forzadas descripciones en términos de ausencia/presencia de hegemonía6.

Además, la no ontologización ayuda a pensar la hegemonía no como una situación estática. La hegemonía es siempre un proceso, una lucha, con un final no escrito. Por lo tanto, nunca está asegurada; ésta es justamente la posición riesgosa en que queda un grupo social que intenta construir su dominación con una base de tipo hegemónica (como ya dijimos, no toda dominación es hegemónica; existen otras formas de dominar, no basadas en la hegemonía). Por último, considerar a la hegemonía como un concepto a ser empleado por el/la investigador/a autoriza a explorar su utilidad para dar cuenta de distintas cuestiones, y será recién al final de su proceso investigativo que podrá dilucidar la pertinencia de este concepto para estudiar su objeto.7

En tercer lugar, un correlato de esta perspectiva es que sería más apropiado entender las situaciones como una permanente lucha por la hegemonía, analizables en términos de esquemas de relaciones de fuerza. Como sintetiza Vacca (2017: 208), “cuando habla de hegemonía Gramsci entiende siempre lucha de hegemonía”. Por lo tanto, “la hegemonía es siempre el resultado de una lucha, presupone una pluralidad de sujetos que compiten entre sí por la dirección política del país, es competitiva y reversible por principio” (Vacca, 2017: 217). Y agrega que “entre las clases en lucha no hay solo antagonismo, sino también interdependencia”.8 Es que, después de 1870, “los protagonistas de la lucha están todos en el campo, diferentemente organizados y tomando partido; así el espacio de la política está ya ocupado. La puesta en juego no es la organización del campo propio, sino la dirección política total de las masas tanto en lo nacional como en lo internacional, y la lucha es al mismo tiempo por la dirección económica, política, intelectual y moral de la sociedad en toda su complejidad.” “Y la política como tal, toda la política se declina como lucha por la hegemonía” (Vacca, 2017: 75). Podemos agregar que lo característico de la dominación hegemónica es que hay una pluralidad de enunciadores relativamente legítimos que se disputan el consenso y, por lo tanto, no existe un actor que pueda imponerse monológicamente, la hegemonía siempre es dialógica.9 Esta perspectiva permitiría entender las situaciones como una permanente lucha por la hegemonía, y comprenderlas en términos de esquemas de relaciones de fuerza, tal como Gramsci lo sistematizó esta propuesta en el conocido apartado 17 del cuaderno 13, titulado justamente “Análisis de las situaciones: relaciones de fuerza”. Adicionalmente, este enfoque evita los problemas conexos con la ya mencionada dicotomización (presencia/ausencia de hegemonía) con la necesidad de escoger sobre cuál sería la mejor “etiqueta” para poder calificar una determinada situación socio-política en términos de una hegemonía, cuando, en general, resulta sumamente dificultoso calificar una situación como la hegemonía de tal o cual fuerza social o política.

De todos modos, si esta es la indicación general, cabe señalar que existen históricamente coyunturas en las cuales la correlación de fuerzas en todos los niveles puede ser tan fuerte a favor de un determinado grupo social que sea apropiado hablar de la existencia de una hegemonía o de una situación hegemónica. Un indicador claro de este tipo de situaciones sería la inexistencia de discursos o propuestas contra-hegemónicas (excepto en los márgenes de la opinión pública), reduciéndose los discursos opositores a variantes internas de la discursividad hegemónica.

Como cuarta y última precisión, debemos desarrollar brevemente cómo pensamos que operan estas luchas por la hegemonía en la conciencia de los sujetos. Al respecto, Gramsci planteó que hay que tener presente que las luchas por la hegemonía se dan, no solo en términos del conjunto de la sociedad, sino también al interior de cada uno de nosotros. Estamos atravesados por las ideologías que hemos ido internalizando, y también por los impactos que tienen, sobre nuestra conciencia, las prácticas que desplegamos cotidianamente, condicionados por la sociedad en la que tenemos que vivir. Gramsci planteaba que la

…conciencia teórica incluso puede estar históricamente en contraste con su actuar. Casi puede decirse que tiene dos consciencias teóricas (o una conciencia contradictoria), una implícita en su actuar y que realmente le une a todos sus colaboradores en la transformación práctica de la realidad, y una superficialmente explícita o verbal que ha heredado del pasado y ha acogido sin crítica (Gramsci, 1986: tomo 4, 252-253 [Cuaderno 11, I (12)]).

Y para este autor, la conciencia que surge de la práctica estimula el desarrollo del “buen sentido”, o sea, “el núcleo sano del sentido común” (Gramsci, 1986: tomo 4, 249 [Cuaderno 11, I (12)]). Por eso, somos esencialmente contradictorios. Pero, como veremos a continuación, este “buen sentido” no alcanza para disputar la hegemonía. Si no es articulado con otra propuesta que se proponga este objetivo, puede quedar en un mero “sentido de separación” y en una actitud de resistencia corporativa.

Además, para el desarrollo de una práctica contra-hegemónica, debemos partir de un autoanálisis, que incorpore la consideración de todo lo que arrastramos. Como lo señala Gramsci:

La comprensión crítica de sí mismos se produce pues a través de una lucha de ‘hegemonías’ políticas, de direcciones contrastantes, primero en el campo de la ética, luego de la política, para llegar a una elaboración superior de la propia concepción de lo real (CC11, I (12), tomo 4, 253).

Y este proceso no es individual, sino colectivo, inmerso en la lucha por la hegemonía y requiere de la progresiva adhesión/construcción de una propuesta hegemónica alternativa, pues sin ella no es posible pasar de una mera resistencia10:

La conciencia de ser parte de una determinada fuerza hegemónica (o sea la conciencia política) es la primera fase para una ulterior y progresiva autoconciencia en la que teoría y práctica finalmente se unifican. (CC11, I (12), tomo 4, 253).

Como siempre la construcción de la identidad surge a partir de asumir una posición de sujeto y, por lo tanto, depende de la interpelación de un Otro, el proceso emancipatorio requiere el desarrollo de una relación dialéctica en la cual el Otro sea también un Nosotros. En este sentido, todo proceso emancipatorio necesita que el sujeto sea interpelado a partir de un colectivo que fuera construido de forma democrática y al que se lo invite a sumarse en forma activa. De este modo, la interpelación ya no sería una enajenación, sino un proceso de emancipación.

III. Una propuesta teórica para el análisis de la eficacia de la interpelación hegemónica

La interpelación y su estudio

Hablamos específicamente de “eficacia interpelativa” para dar cuenta que la capacidad de aceptación de cualquier discurso ideológico depende de que los actores interpelados se reconozcan en el mismo. El concepto de “interpelación” lo tomamos de Althusser, cuando plantea que “los individuos son siempre ya interpelados por la ideología como sujetos (…)” (1970:57). Para el autor no existen sujetos pre-ideológicos, la existencia de la ideología y la interpelación de los individuos como sujetos son una sola y misma cosa. Es a partir de una operación de interpelación que el individuo se reconoce como sujeto en relación a un objeto de saber que le resulta valioso y es en función de reconocerse en este lugar que buscará apropiarse del mismo.11 Reconocerse en el lugar de aquél a quien se le habla es también reconocerse en la descripción que de éste se propone: reconocer que se me habla a mí, que el saber que se propone me concierne, pero también reconocer que yo soy ese a quien se le habla, con los atributos y los modos de actuar que se le asignan. Este reconocimiento tiene efectos prácticos, ya que en tanto esas ideas me “interpelan” se transforman en marco para mi acción.12 Como sintetiza Hall, la identidad/identificación es el punto de encuentro entre los discursos y prácticas que intentan “interpelarnos”, hablarnos o ponernos en nuestro lugar, y los procesos que producen subjetividades, que nos construyen como sujetos susceptibles de “decirse”. Existe aquí cierta tensión entre los conceptos de "identidad" e "identificación": como lo sintetiza Martuccelli (2007: 348), si bien las identidades no son una esencia, rechazan reconocer todas las consecuencias de su contingencia, pues se quieren eternas y permanentes. En cambio, las identificaciones son siempre contingentes y fugitivas.

En las últimas décadas, han tenido lugar profundos cambios en las perspectivas teóricas (en general vinculadas a la crisis de las visiones modernas) que han tendido a cuestionar la vigencia de conceptos como el de “identidad”, aunque, como sostiene Hall, sin por ello lograr su reemplazo por otro concepto, por lo cual, de algún modo, la cuestión por dicho término señalada sigue estando presente: “la línea que los tacha permite, paradógicamente, que se los siga leyendo” (Hall, 2003: 14). De todos modos, Hall (2003: 15) sostiene que es mejor hablar de “identificación”, pues permite destacar el proceso de sujeción a las prácticas discursivas, y también incorporar la política de exclusión que todas esas sujeciones parecen entrañar. Es que, para Hall, las identificaciones son puntos de adhesión temporaria a las posiciones subjetivas que nos construyen las prácticas discursivas. (Hall, 2003: 20).13

Por lo cual, “la constitución (finalmente imposible) de toda identidad puede intentarse solo a través de procesos de identificación con construcciones discursivas socialmente disponibles como ideologías, etc.” (Hall, 2003: 63-64). Lo cual ya nos brinda una primera pista acerca de la necesidad de comenzar un estudio sobre las identificaciones conociendo cuáles son las discursividades socialmente disponibles para que ocurran estos procesos de identificación. Surge aquí un primer problema teórico pero también metodológico: ¿cuáles serían los discursos más relevantes que interpelan a los sujetos? ¿Quiénes los emitirían? ¿Cómo realizar un recorte de la infinidad de discursos que, directa o indirectamente, realizan estas interpelaciones?

En primer lugar, contamos con las emisiones de los/as que identifiquemos como los intelectuales orgánicos de la clase dominante quienes son los encargados de construir la propuesta hegemónica. Obviamente, luego esta propuesta llegará por diversos y multiplísimos canales hasta los sectores subalternos. En principio, la esfera de la opinión pública sería el espacio privilegiado de la interpelación hegemónica, pero también habría tenido un papel central el sistema educativo. En las últimas décadas, la creciente expansión de las redes sociales como medio de información para un sector cada vez mayor de la ciudadanía nos obliga a pensar que el escenario de construcción y lucha por la hegemonía se ha complejizado. Por último, existen una serie de mediadores cercanos y agentes de socialización que, en forma consciente o no, retransmiten estos discursos. Nos referimos a quienes se constituyen como una “voz autorizada” en determinadas temáticas o como referentes en ciertos territorios (pueden encontrarse en la figura de profesionales, políticos o periodistas comunales, docentes, entre otros). La tarea específica que asumen estos actores es la articulación de dos tipos de lenguajes: uno “foráneo” (el correspondiente a la propuesta con pretensión hegemónica) y otro “local” (referido a los discursos y sentidos que circulan en los campos y territorios específicos). Consideramos que esta operación de articulación y traducción es clave para la construcción de hegemonía.

El análisis del proceso interpelativo obligaría a estudiar estos diversos canales de transmisión del proyecto que procura ser hegemónico. La complejidad de todos los procesos de mediación entre la actividad creativa de los intelectuales orgánicos más directamente vinculados a la clase dominante y los sujetos interpelados es un tema que merecería una investigación específica. Aquí simplemente queremos dejarla planteada, pero proponer que, como primer paso investigativo, podrían analizarse sus dos extremos sociales: las interpelaciones que dichos intelectuales difunden en la opinión pública, tanto la general, como la más acotada a las temáticas específicas (por ejemplo, en revistas especializadas, pero de circulación masiva), y su receptividad entre los sujetos interpelados. Es decir que, como un primer recorte metodológico, podemos dejar inicialmente de lado los procesos de difusión de los discursos. Pero, en tanto siempre existe lucha por la hegemonía, habrá en la esfera de la opinión pública otros discursos distintos del de los intelectuales orgánicos de la clase dominante. Estos discursos son elaborados por intelectuales orgánicos de otras clases y por intelectuales más “tradicionales”, y confrontarán o tomarán distancia, al menos, de los discursos de los intelectuales orgánicos de la clase dominante.14 La inclusión de los otros discursos y el estudio de su capacidad interpelativa permite analizar mucho mejor la manera en que se concreta la lucha por la hegemonía en los propios sujetos subalternos.

Esta inclusión del estudio de las discursividades alternativas la proponemos no solo por una cuestión teórica (por pensar siempre la hegemonía como luchas por la hegemonía), sino también por cuestiones metodológicas. Al interrogar a los sujetos acerca de su grado de adhesión a frases típicas de la discursividad promovida por la clase dominante, muchas veces la manifestación de acuerdo puede deberse no a una adhesión ideológica sino a que son sujetos que tienden a expresar acuerdo con la mayoría de las frases que se les presentan (al menos, en los casos en que dichas frases no les generan un rechazo importante). Nuestra experiencia muestra que un importante porcentaje de los/as entrevistados/as puede manifestar acuerdo con frases con contenido relativamente opuestos. Es decir, habría sujetos que no presentan una posición ideológica muy clara y, al mismo tiempo, tienen una tendencia a acordar con las enunciaciones que no contradicen explícitamente sus creencias, en especial si son presentadas en forma convincente (como en general lo hacen las interpelaciones ideológico-políticas). Menos frecuente son los casos contrarios, en los que la falta de una posición ideológica clara se combina con una actitud de desconfianza ante casi todas las interpelaciones. Obviamente, también existen casos de adhesión a una discursividad y rechazo de la contrapuesta.

Más allá de los detalles de nuestras experiencias, lo que resulta claro es que, si no se contraponen discursividades opuestas, no es posible interpretar correctamente los grados de adhesión o rechazo a una única propuesta hegemónica.

¿Sobre quienes estudiar la eficacia interpelativa?

En principio, resulta obvio que este estudio de la eficacia interpelativa de una propuesta hegemónica debe analizar su capacidad de construir las subjetividades de los sujetos de los sectores subalternos. Sin embargo, también debería indagarse esta capacidad interpelativa sobre sectores aliados de la fracción hegemónica, ya que resultan claves para lograr la unidad del sector hegemónico.

Pero, además de estos sujetos, consideramos que este estudio de la eficacia interpelativa de las propuestas con pretensiones hegemónicas también debería alcanzar a la propia clase dominante, pues su adhesión a las propuestas nunca está asegurada a priori. Como plantea Gramsci, hay una relación recursiva entre intelectuales orgánicos y clase dominante:

…cada grupo social […] se crea al mismo tiempo, orgánicamente, una o más capas de intelectuales que le dan homogeneidad y conciencia de su propia función no sólo en el campo económico, sino también en el social y político (Gramsci, 1999, tomo 4: 353, CC12(1).

La propia clase dominante, para pasar a disputar la hegemonía, debe internalizar, hacer propia, esta propuesta que le elaboran sus intelectuales orgánicos y que incluye una modificación en sus propias características subjetivas (con una actitud que pase de la defensa de sus intereses corporativos, a la asunción de un papel dirigente del conjunto de la sociedad) y una renuncia a la defensa de todos sus intereses, incluso los más burdos, que deberían cederse en función de ganar la adhesión a su proyecto de distintos sectores potencialmente aliados y subalternos:

…se alcanza la conciencia de que los propios intereses corporativos, en su desarrollo actual y futuro, superan el círculo corporativo, de grupo meramente económico, y pueden y deben convertirse en intereses de otros grupos subordinados […] y la vida estatal es concebida como un continuo formarse y superarse de equilibrios inestables (en el ámbito de la ley) entre los intereses del grupo fundamental y los de los grupos subordinados, equilibrios en los que los intereses del grupo dominante prevalecen pero hasta cierto punto, o sea no hasta el burdo interés económico-corporativo (Gramsci, 1999, tomo 5: 36-37, CC13 §17).

Por lo tanto, no existe ninguna linealidad entre la elaboración de una propuesta con pretensión hegemónica por parte de los intelectuales orgánicos y la adhesión de la clase dominante a la misma. Además, muchas veces estas propuestas son más de una, tanto porque presentan diferencias según procuren la hegemonía de diversas fracciones de la clase dominante, como porque son producidos desde distintas escuelas intelectuales con sus propias tradiciones e intereses de grupo. Por todos estos motivos, consideramos que también debería estudiarse la eficacia interpelativa sobre la propia clase dominante de los proyectos de los intelectuales orgánicos.

La extensión y la profundidad de la aceptación de la interpelación

Para dar cuenta de esta receptividad o eficacia del discurso que logra ser hegemónico en la esfera pública corresponde diferenciar entre su extensión social y la profundidad de su aceptación.

La extensión social refiere a la respuesta de cuántos y quiénes están colonizados por el discurso hegemónico. Es decir, no es una mera cuantificación del porcentaje total de individuos “hegemonizados”, sino del porcentaje de los integrantes de los diferentes sectores subalternos que se apropian de una determinada discursividad elaborada por los sectores dominantes para legitimar y reproducir su posición social.15 En este sentido, el análisis de la extensión de la aceptación debe partir de la configuración de instrumentos de producción de datos –mediante la implementación de muestras estratificadas- que nos permitan realizar aseveraciones sobre cómo piensan quienes se ubican en posiciones desventajosas en estos sistemas de dominación. Por otra parte, el análisis de la profundidad de la aceptación refiere al nivel de consenso que existe entre los actores interpelados, es decir, dicho estudio responde a cómo se apropian del discurso hegemónico los sectores subalternos. Para esto, partimos de la crítica al modelo clásico que entiende a la comunicación como un proceso de carácter lineal basado en la transmisión de un mensaje de arriba hacia abajo del emisor al receptor, suponiendo la transparencia de la actividad comunicacional. Estas miradas son incorporadas en el campo de los estudios de la hegemonía por quienes asumen una perspectiva del sujeto dominado meramente como un objeto de la manipulación. Aquí, por el contrario, postulamos una concepción dinámica de la hegemonía, entendiéndola como un proceso social, que se encuentra vinculado a la relación activa entre las usinas que promueven el discurso de los sectores dominantes en la esfera pública y el ambiente que intentan direccionar. En este sentido, consideramos que los seres humanos son siempre sujetos activos, más allá de las diferentes capacidades para articular discursos que expresen una resistencia ideológica y política.

Desde este enfoque, construimos una propuesta de operacionalización del estudio de la profundidadque permite desandar los diferentes grados de aceptación del discurso dominante como así también visibilizar los niveles de reacción de los sectores subalternos que se puede expresar solo como meras formas de resistencia o como una adhesión a propuestas alternativas que disputan la hegemonía. Esta propuesta se basa en la articulación de los aportes de Stuart Hall sobre las formas de decodificación de los mensajes públicos y de Göran Therborn sobre los modos de interpelación ideológica y las formas de obediencia a la dominación, enmarcándolas en la concepción gramsciana de luchas por la hegemonía.

Antes de que un discurso pueda ser apropiado, e incorporado como marco de acción de determinadas prácticas de los actores, tiene que ser interpretado significativamente, es decir tiene que ser decodificado. Hall (1980) sostuvo la existencia de tres formas de decodificación/interpretación de un discurso con fuerte presencia en la esfera pública: 1) dominante: cuando el actor comparte plenamente los valores semánticos predominantes inscriptos en el mensaje, 2) negociada: cuando el actor comparte la representación general del orden social que propone el discurso, pero propone excepciones a la regla (es un tipo de interpretación que amalgama sentidos dominantes y alternativos), y 3) de oposición (u oposicional): cuando el actor rechaza los significados dominantes y propone una interpretación diferente. Las declaraciones de este último tipo plantean una crítica directa al orden propuesto por el discurso predominante en la esfera pública, pero no necesariamente propone un orden alternativo. Este conjunto de significados decodificados son los que “tienen un efecto” sobre los destinatarios con consecuencias perceptuales, cognitivas, emocionales y/o comportamentales (Hall, 1996: 4).

El estudio del modo en que los sujetos se apropian del discurso hegemónico en la esfera pública debe ser completado con el análisis de los tipos de significados que los mismos incorporan. Según Therborn (1991), la formación de los seres humanos por parte de cualquier ideología comprende un proceso simultáneo de sometimiento y de cualificación. Cualquier discurso con vocación hegemónica supone una determinada visión del mundo e implica su reconstrucción. El funcionamiento social básico del proceso de sometimiento-cualificación comprende tres modos fundamentales de interpelación ideológica. Las ideologías someten y cualifican a los sujetos diciéndoles, haciéndoles reconocer y relacionándolos con: 1) Lo que existe y lo que no existe: quiénes somos, qué es el mundo y cómo son la naturaleza, la sociedad, los hombres y las mujeres. Adquirimos de esta forma un sentido de identidad y “aprendemos” lo que es verdadero y cierto; 2) Lo que es bueno: correcto, justo, hermoso, atractivo, agradable y todos sus contrarios. De esta manera, se estructuran y normalizan nuestros deseos; y 3) Lo que es posible e imposible: se modelan nuestro sentido de la mutabilidad de nuestro ser-en-el-mundo y las consecuencias del cambio, y se configuran nuestras esperanzas, ambiciones y temores.

Los tres modos de interpelación forman una cadena de significación. Estas pueden entenderse como tres líneas o trincheras de defensa de un orden determinado, que son posibles de ser identificadas en el estudio del discurso de los sujetos subalternos. En un primer nivel, nos encontramos con quienes directamente incorporan la descripción del mundo del discurso hegemónico como la realidad y, por lo tanto, no llegan a percibir las situaciones de dominación, ya que el discurso hegemónico procura, en primera instancia, que las descripciones del mundo no visibilicen la dominación. En un segundo nivel, estarían quienes, si bien reconocen la existencia de situaciones de dominación, creen que estas situaciones son justas o, incluso, buenas o beneficiosas. En un tercer y último nivel de aceptación de la dominación, estarían quienes consideren la dominación como injusta o negativa, pero piensan que no es posible un orden más justo, en el sentido de que las alternativas serían peores que la situación actual, ya sea que esta apreciación sea para la actualidad (“por ahora”), o como algo relativamente eterno (“siempre fue así y lo será”).

Además de estos tres modos de interpelación, debería considerarse el lugar que el sujeto reserva a su propia capacidad agentiva, en términos de si puede, o no, incidir en la transformación de esta realidad. Therborn (1991) no plantea exactamente así esta segunda dimensión (sino que la llama “régimen alternativo posible”), pero consideramos que esta forma de conceptualizarla evita cierta yuxtaposición con la dimensión de los modos de interpelación presente en el planteo de este autor. A partir del cruce de estas dos dimensiones, obtendríamos seis formas de obediencia a la dominación por parte de los sectores subalternos, entre las cuales nos interesa destacar cuatro: el “sentido de la inevitabilidad” (no ven la dominación, ni la posibilidad de ser sujetos activos de transformación), la “adaptación” (reconocen su propia agentividad, pero no ven la dominación, ya que atienden otras dimensiones del orden social vigente), el “sentido de la representación” (ven la dominación, saben que pueden incidir en su cambio, pero defiende el orden dominante y a sus representantes como el mejor posible), y la “resignación” (ven la dominación, la juzgan negativamente, pero sostienen la imposibilidad práctica de una alternativa mejor).16

Pero existe un plano más para indagar: la actitud que acompaña la enunciación del discurso. Gramsci sostuvo que para construir hegemonía no basta con lograr un conformismo pasivo, sino que es necesario lograr un apoyo activo por parte de los sectores subalternos. En fragmentos dispersos de su obra, mencionó por ejemplo la búsqueda desde el Estado de la obtención de “consenso activo de los gobernados” y que la “hegemonía social”, a diferencia del “gobierno político”, se basa en el “consenso espontáneo” y que los grupos “consienten (…) activa (o) pasivamente”17. Si bien sus reflexiones no permiten dar cuenta de qué distingue a una actitud activa de una pasiva, podemos estimar las características de las mismas en términos del accionar en el terreno democrático (que implica la discusión de ideas y el debate político) propio de la disputa por la hegemonía.

Para esto recuperamos los aportes de James Scott (2000) quien –si bien se distancia del pensamiento gramsciano–18 realiza una serie de reflexiones sobre la relevancia del plano de la discursividad oculta en el análisis de la dominación que consideramos central para el análisis de la eficacia hegemónica. Según el autor, en los espacios autónomos de los sectores subalternos se gestan discursos que, en muchas ocasiones, asumen la forma de rumores, chistes o mitos, a través de los cuales los dominados se distancian del discurso que es hegemónico en la esfera pública; e, incluso, en algunos casos, se atreven a imaginar otro orden social. Pero, agregamos nosotros, los sujetos también pueden no querer mostrar su acuerdo con el status quo, por temor a la burla; y solo brindan un consenso en forma callada, al menos en lo público. Entonces, cabría distinguir entre manifestaciones públicas o privadas de las posiciones frente a la dominación.

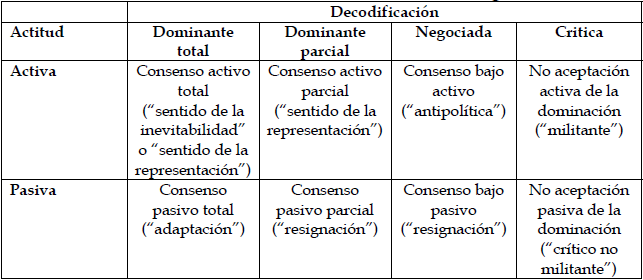

En este sentido, podemos estimar que un tipo de consenso activo refiere a aquellos sujetos en que el acuerdo con la propuesta hegemónica es manifestado públicamente (en el caso extremo se encontraría el proselitismo abierto), y un tipo de consenso pasivo refiere a las situaciones en las que este acuerdo solo se lo piensa o, en todo caso, es manifestado en lugares ocultos o no públicos. Los opuestos al consenso, activo o pasivo, serían las manifestaciones de no aceptación de la dominación, que podrían ser, del mismo modo, tanto activas como pasivas. Este último, las manifestaciones de no aceptación pero que son pasivas, sería el terreno de las prácticas de resistencia, pero no de disputa por la hegemonía, en tanto no se articula un discurso público que confronte en el terreno democrático con el proyecto hegemónico. A partir de las formas de decodificación, los modos de interpelación/capacidad agentiva y el tipo de actitud (activa o pasiva), podríamos pensar en los siguientes niveles de consentimiento que nos permitan medir la eficacia del discurso que se constituye en hegemónico en la esfera pública.

Niveles de consentimiento con el discurso hegemónico

En el nivel más alto de consentimiento, se encuentran los sujetos que se apropian de los tópicos en un sentido “dominante”. Estos sujetos adhieren en términos generales a la descripción del mundo del discurso hegemónico (“lo que existe”), ya sea que no se asignen ninguna agentividad (“sentido de inevitabilidad”), o sí se la asignen, pero no se interesen por las “cuestiones políticas” (“sentido de adaptación”). En este alto grado de consentimiento también podemos ubicar a aquellos sujetos que, si bien reconocen que existen situaciones de dominación (es decir, por algún medio logran percibir que hay dominación), e incluso se piensen con capacidad agentiva, igualmente consideren este orden como “justo”, expresando en estos casos una “obediencia por sentido de representación”.

Este tipo de interpretaciones, en la que la decodificación dominante es total, se asocian habitualmente a actitudes activas, es decir a la defensa militante de los tópicos del discurso hegemónico, en algunos casos de forma más consciente (en especial, aquellos que lo hacen “por sentido de representación”), y en otros de forma menos consciente (sobre todo, los que presentan un “sentido de inevitabilidad”). No obstante, existen casos en los que este “consenso total” se puede “expresar” de manera pasiva, en especial en aquellos renuentes a las “cuestiones políticas” (“sentido de adaptación”).

En un nivel intermedio, encontramos a los sujetos que expresan “decodificaciones dominantes” en algunos tópicos del discurso hegemónico, y en otros tópicos muestren “decodificaciones negociadas”. Estos sujetos se caracterizan por el uso de la intertextualidad (Fairclough, 2001), ya que reconocen otros discursos (que sostienen otras concepciones del mundo) y, por lo tanto, no adscriben a la descripción de la realidad (“lo que existe”) tal como la desarrolla el discurso hegemónico. Sin embargo, aceptan la dominación porque consideran que no es posible un orden social mejor (“resignación”) o, en algunos casos, porque la dominación, más allá de las críticas, no les parece tan negativa (“sentido de representación”). Este grupo se caracteriza por la utilización del instrumento retorico de la concesión, por el cual se le otorga la razón a los discursos críticos sobre la existencia de algún problema en el orden social sostenido por el discurso hegemónico, pero lo hacen sin afectar los argumentos propios sobre las bondades de esta forma de organizar la sociedad. Este tipo de interpretaciones, que expresan un “consenso parcial”, pueden estar asociadas tanto a una actitud predominantemente activa (a pesar de las concesiones, son entusiastas defensores/as del proyecto hegemónico) o a una pasiva (estas contradicciones, no vulneran su adhesión, pero sí le generan una actitud menos decidida a la hora de defender el orden vigente). En general, podríamos plantear la hipótesis de que los sujetos que brindan este consenso parcial en forma activa, serían aquellos que lo hacen por un “sentido de representación”, y lo que lo hacen en forma pasiva, serían quienes lo hacen “por resignación”.

En el nivel más bajo de consenso, se encuentran los sujetos que no expresan en ningún sentido de manera explícita un acuerdo con el discurso hegemónico en la esfera pública, predominando interpretaciones diferentes a las dominantes o “decodificaciones negociadas”. Estos sujetos suelen ser muy críticos de muchos aspectos de la realidad social, pero no ven la posibilidad de transformar el orden que promueve dicho discurso, es decir expresan una obediencia por “resignación” (en términos de Therborn, lo consideran como el único orden “posible”). Muchas veces, estas posiciones críticas emergen por la conciencia que es promovida por la propia práctica de los sujetos, por el “buen sentido” (Nun, 1989), y no desde una discursividad que promueva un orden hegemónico alternativo. La falta de esta convicción en una opción es la que conduce, más allá del predominio de una actitud crítica, hacia un sentido de “resignación”. Este tipo de interpretaciones de la realidad, se asocian con actitudes pasivas (“consenso bajo pasivo”). Sin embargo, también existen individuos que expresan esta posición de forma activa (“consenso bajo activo”). Esto estaría cerca de las posiciones de la “antipolítica”: sujetos que son sumamente críticos de la situación de dominación actual, pero que al carecer de toda expectativa por un orden alternativo, se resignan pero no lo hacen “en silencio”, sino a viva voz proclamando una abierta actitud antipolítica. Por este mismo carácter, resultan potencialmente adherentes o reclutables por fuerzas antidemocráticas o profascistas.

Por fuera de estos diferentes niveles de consenso, nos encontramos con la “no aceptación” del orden propuesto por el discurso hegemónico en la esfera pública. Esta se expresa en formas de decodificación del mismo en términos oposicionales. Estos sujetos describen el mundo desde otras cosmovisiones (hay otra definición de “lo que existe” o, mejor dicho, “de lo que puede existir”). Al interior de esta posición podemos encontrarnos con dos tipos de situaciones: casos donde se habla desde un marco de referencia diferente pero no se propone otro orden alternativo muy distinto al actual (es el caso de los discursos de tinte reformista) y otros donde se habla desde otro marco de referencia y además se propone una alternativa radicalmente diferente (por ejemplo, el discurso socialista). En ambos casos, se podría realizar también una distinción por la actitud más o menos militante que asumen los sujetos, es decir podríamos diferenciar entre formas de “no aceptación pasivas” o “activas”.

IV. Las diferentes estrategias metodológicas y su adecuación al estudio de la eficacia interpelativa de los proyectos que luchan por la hegemonía

Si reconocemos que los datos de las investigaciones sociales nunca están disponibles para ser “recolectados”, sino que siempre tienen que ser producidos por el investigador o la investigadora, una de las principales diferencias en las estrategias metodológicas será la forma en que son producidos estos datos. A grandes rasgos, por un lado, nos encontramos con estrategias que se basan en traducir en datos analizables la información que los propios sujetos investigados producen en sus prácticas sociales. Se debe interpretar y codificar en términos de datos (más estandarizados o menos estandarizados) lo que es posible observar a partir de analizar las acciones realizadas, los textos que se escriben (e incluso, publican en los más variados soportes), los discursos que se dicen o los videos que se editan, por mencionar solo algunas de las fuentes primarias a partir de las cuales es posible que el investigador o la investigadora produzcan datos para sus pesquisas.

Por otro lado, existen cuestiones que, o bien parecen inaccesibles a partir de la mera observación de las prácticas sociales y sus discursos, o bien resulta sumamente costoso o tedioso abordarlas de este modo, y, por lo tanto, se prefiere la provocación de nuevos discursos (o en todo caso, a veces, de acciones) a partir de la acción deliberada del investigador o la investigadora. Por ejemplo, se organiza una entrevista para conversar sobre una temática en profundidad, o se administra un cuestionario más estandarizado, o se genera un grupo focal de discusión, por mencionar algunas técnicas. De este modo, se obtienen textos relativamente “artificiales”, en el sentido de que nunca hubieran dado a luz en las prácticas cotidianas de los sujetos (al menos no con estas características y accesibles al investigador o la investigadora). Luego, obviamente, seguirá el proceso de interpretación y codificación para su posterior análisis.

Los estudios sobre la hegemonía podrían procurar analizar la dinámica social realmente existente observando las prácticas lingüísticas y no lingüísticas de los sujetos subalternos, prestando atención al grado de adhesión o rechazo frente a las propuestas hegemónicas. Podrían estudiarse las protestas, las huelgas, las publicaciones críticas, discursos en los medios y otro tipo de acciones o manifestaciones corporativas o políticas que muestren grados de adhesión u oposición al discurso dominante. El problema de esta estrategia metodológica es que solo provee información sobre aquellos ciudadanos/as que forman parte de estas acciones, los/as cuales suelen ser un porcentaje pequeño del total. El modo en que se valora su representatividad en relación con el resto puede generar un grado muy elevado de optimismo para las posiciones críticas (si pensamos que estas manifestaciones son representativas de una mayoría que acompañaría “en silencio”, y desde sus casas) o, por el contrario, puede conducir a un enorme pesimismo (si pensáramos que todo/a aquel o aquella que no participa, en realidad estaría aceptando la discursividad hegemónica).

Una segunda variante de las estrategias que no generan situaciones “artificiales” sería la de desplegar estrategias de observación participante. Interactuar en espacios de la vida cotidiana (no en instancias de lucha corporativa o política) de los sectores subalternos para poder medir en qué medida adhieren o se oponen al proyecto hegemónico. El mayor problema de esta estrategia es que es difícil interpretar en términos de luchas hegemónicas la mayor parte de las conductas cotidianas. Al mismo tiempo, en esta cotidianeidad, resultan escasas las manifestaciones verbales en torno a las interpelaciones del discurso hegemónico.19 Por el contrario, se podría llegar a sobreestimar la constante adaptación a las situaciones de dominación social que despliegan los sujetos, pues a ellos y ellas les resultaría muy desgastante en términos psicológicos una confrontación cotidiana con la dominación, además de que sería pasibles de recibir sanciones monetarias o físicas. Es probable, como sostiene García Canclini, que la repetición de la adaptación implica grados de negociación que terminan transformando la subjetividad de los dominados. Las relaciones de poder imponen a los dominados la aceptación de una serie de condiciones, evitando la directa confrontación, y a través de estas negociaciones se modifican las propias identidades, pues la negociación no opera como exterior a la constitución de los actores (García Canclini, 1995: 179). En la vida cotidiana, los participantes aceptan cierto “orden negociado”, híbrido. Solo si incorporamos a la negociación dentro de nuestras perspectivas conceptuales podemos llegar a comprender por qué “las clases subalternas colaboran tan a menudo con quienes los oprimen, pactan, etc. (García Canclini, 1995: 172-173).

Ahora bien, resulta muy difícil (si no imposible) de saber a través de la mera observación de las conductas externas en qué medida una actitud de negociación implica la aceptación de la dominación o es una mera conducta exterior de “sumisión”, pero que es acompañada de una interna oposición crítica a la dominación.

Todo nos impulsa a la necesidad de dialogar con los sujetos subalternos para conocer qué piensan o, al menos, qué dicen acerca de las propuestas que luchan por la hegemonía. Entonces, nos inclinamos hacia la provocación de situaciones “artificiales” de diálogo, ya sea a través de relativamente extensas entrevistas abiertas, de grupos focales de discusión o de encuestas más estructuradas. A través de estas diferentes estrategias metodológicas es posible indagar desde cuestiones más puntuales acerca de las respuestas frente a frases típicas de determinados discursos o las representaciones que los sujetos poseen sobre algunos tópicos, hasta cuestiones más profundas vinculadas a las autopercepciones y las narraciones sobre sus identidades personales y colectivas.

Evidentemente, las técnicas que abordan la construcción de las historias de vida a través de entrevistas en profundidad resultan más pertinentes para obtener información acerca de estas últimas cuestiones identitarias, a costa de perder precisión y sistematicidad en el registro de las opiniones frente a las temáticas puntuales y contemporáneas. Por el contrario, las técnicas de entrevistas semi-estructuradas y, en particular, las encuestas o los grupos focales, permiten centrarnos en la producción de datos acerca de los modos de pensar y expresarse sobre tópicos específicos. Cada técnica presenta particularidades que inciden en el tipo de información que genera, y solo la triangulación metodológica tiende a una visión más integral del fenómeno de las identificaciones y la eficacia de la interpelación ideológica en los procesos de lucha por la hegemonía.

En nuestra práctica investigativa hemos empleado más las técnicas de la entrevista en profundidad (tanto en la perspectiva de las historias de vida, como en la de entrevistas semiestructuradas) y de la encuesta de opinión, en particular para investigar las disputas en torno de la cuestión agraria en Argentina. Sin embargo, recientemente hemos comenzado a explorar el uso de grupos focales para analizar las luchas por la hegemonía. Consideramos que los mismos pueden ser un gran aporte para integrar los diferentes planos discursivos, buscando dilucidar la interacción interdiscursiva y las pujas de poder (las operaciones que realiza cada discursividad para incorporar o negar la voz del otro y la penetración de enunciados de un discurso en otro). A continuación, en base a estas experiencias investigativas, reseñamos una serie de consejos prácticos para abordar estas cuestiones.

V. Algunas propuestas técnicas para la producción de datos en torno a la eficacia interpelativa

El inicio con preguntas abiertas y empleando significantes “neutrales”

Para poder captar qué perciben que existe en el mundo, y en qué medida identifican la existencia de relaciones de dominación, resulta clave comenzar la entrevista o la encuesta con preguntas abiertas y formuladas con términos lo más “neutrales” posibles, para no imponer formas de describir o narrar ajenas al entrevistado o entrevistada. En particular, deberíamos evitar introducir en las preguntas o frases estimuladoras del diálogo, significantes que le hagan presente al entrevistado o entrevistada la existencia de la dominación. El problema es que la “artificialidad” de estos “diálogos” necesariamente implica imponer tópicos y formas de hablar sobre estas cuestiones que, en muchos casos, pueden ser ajenos a la discursividad cotidiana de los sujetos entrevistados. En este sentido, debemos ser conscientes que la mera enunciación de dichos tópicos implica la ubicación del flujo del discurso dentro de alguna formación discursiva. Todo enunciado se enmarca en una formación discusiva, pero también en una estrategia discursiva ya más específica y al interior de una determinada formación (Balsa, 2017). Por ejemplo, en una investigación sobre las disputas sobre la cuestión agraria en la Argentina, las referencias al conflicto que tuvo lugar en 2008 como “conflicto del campo” o como “conflicto del gobierno con las patronales agropecuarias” implican dos visiones completamente distintas de la misma realidad. En un caso, se presupone que existe algo como “el campo”, que sería una entidad por encima de los sujetos y que, incluso, tendría una existencia a-social, mientras que en el otro se reduce al antagonista del gobierno a un conjunto de entidades corporativas (que podrían incluso acotarse a su dirigencia) y que poseen un carácter de clase (“patronal”) con ciertas connotaciones negativas en el discurso público argentino, al menos. El hecho de que en el recuerdo predomine claramente la descripción de esa coyuntura en términos de “el conflicto del campo” muestra el triunfo ideológico de los sectores que confrontaron en esa ocasión con el gobierno.

En fin, la táctica metodológica aconsejable sería evitar, en la medida de lo posible, el imponer que el discurso transite por una determinada formación discursiva a través de las tomas de posición demasiado unilaterales en asuntos relativamente controversiales. Por ejemplo, en este caso, podría preguntarse por “el conflicto del 2008”. De todos modos, siempre debemos hablar un lenguaje y, en tanto tal, es resultado de luchas sociales pasadas.

En esta línea, y aun conscientes de que toda sedimentación es el resultado de disputas hegemónicas previas (Balsa, 2018), aconsejamos emplear los términos que están más sedimentados y, a la vez, neutralizados. Así, hablar de “productores rurales” parece, y resulta, más “neutro” que hablar de “campesinos”, “chacareros” o “empresarios rurales”. Por lo tanto, es un buen consejo emplear esa denominación para formular preguntas menos sesgadas que las que surgirían de estos últimos términos. Sin embargo, no debemos por ello pensar que no forma parte de una determinada formación discursiva y que, en tanto tal, presupone cierta construcción discursiva de la realidad y una determinada tendencia en favor del triunfo de determinada propuesta hegemónica. En este caso, “productores rurales” trasmite cierta idea de no divisoria de clases entre los sujetos a cargo de unidades productivas agrarias (todos serían “productores”) y, además, cierta agentividad laboral que no siempre resulta existente en la realidad (en tanto “productores” todos “producirían”, aunque muchos de ellos no realicen ninguna actividad física, ni siquiera la de manejar una maquinaria).

En fin, la recomendación es, entonces, emplear los términos más “neutros” posibles para provocar respuestas que no estén ya sesgadas desde estrategias discursivas específicas, tanto en las guías de pautas de las entrevistas abiertas como en las preguntas ubicadas al comienzo de las baterías de preguntas. En este caso, se procuraría el uso de significantes lo más aislados posibles, es decir, no formando parte de una estrategia discursiva, en el sentido de ubicados en articulaciones específicas con otros conceptos (Balsa, 2017).

Consideramos que, para estudiar muchas cuestiones, es posible identificar algunos significantes claves sobre los que se debate o hay, al menos, miradas contrapuestas. Una estrategia metodológica sería la de presentar estos significantes aislados, a modo de disparadores y solicitar a los/as entrevistados/as que nos digan con qué asocian esas palabras.

La confrontación con frases típicas de cada propuesta que disputa la hegemonía

Para poder profundizar acerca de la eficacia interpelativa de las distintas propuestas hegemónicas muchas veces no alcanza con la respuesta a una pregunta abierta, especialmente en el caso de las encuestas, donde no se prevén repreguntas. Por lo tanto, en esta técnica estructurada, luego de generar algunas preguntas abiertas sobre algún tópico, nuestra propuesta es la de incluir una batería de preguntas bajo la forma de frases típicas de los distintos discursos públicos en disputa en torno a algún tópico. Al contrario de la anterior técnica de palabras neutralizadas, estas frases tendrían que ser presentadas con toda su pretendida fuerza de atracción interpelativa, tal como son enunciadas por sus propagandistas (y no con salvedades o enunciaciones más “neutrales”).

Como ya hemos planteado, tanto por motivos teóricos como por razones metodológicas, aconsejamos siempre contraponer dos enunciaciones de valencias opuestas para cada cuestión (aunque sin que sea tan obvio el contrapunto, para lo cual, aconsejamos distanciar las frases una de la otra en el cuestionario). En cuanto a la primera razón, pensamos la hegemonía en términos de disputas y, por lo tanto, se debe recordar a los sujetos estas opciones. Cabe aclarar que esta enunciación de, al menos, dos posiciones presenta el riesgo de hacer recordar la existencia de una posición que el sujeto no la tenía en su memoria. Por lo tanto, esta situación podría generar cierta modificación artificial en las opiniones. Para evitar errores interpretativos, estas respuestas deben ser analizadas en forma conjunta con las respuestas previas ante preguntas abiertas de formulaciones “neutras”, donde no se había activado la existencia de discursos que, tal vez, los sujetos no tuvieran presentes. Sin embargo, consideramos que no puede obviarse la presentación de frases de los discursos menos presentes en la opinión pública, pues no podemos prejuzgar cuales son los discursos que realmente escuchan los sujetos (no debemos cometer el error de pensar en una escucha universal de lo dicho en la opinión pública) y, además, los sujetos pueden tener presentes en su memoria (y activar en algunos casos) enunciaciones que tuvieron vigencia en el pasado, aunque hoy estén ausentes en la opinión pública.

En cuanto a la segunda razón, de carácter metodológico, se ha verificado que existen muchos sujetos que tienden a manifestar su acuerdo con la gran mayoría de las frases que se les presentan, más aun en los casos en que estas están formuladas en forma propagandística. Por lo tanto, si no agregamos una frase contrapuesta, nos resultará imposible saber en qué medida adhiere fuertemente a lo que la frase propone o es alguien que tiende a suscribir la mayoría de las afirmaciones que lo/a interpelan. Al solicitarle que manifieste su nivel de acuerdo con frases contrapuestas, podremos ver si adhiere a ambas, si cuando lo hace con una, rechaza la contraria o si, por último, rechaza a las dos, mostrando que la no adhesión a una discursividad no necesariamente implica la adhesión a la contraria. En estos casos, podría interpretarse (obviamente analizando un conjunto de respuestas) que los sujetos rechazan una interpelación no parados en otra interpelación que se contrapone a ella, sino desde sus propias experiencias que lo/a conducen a no poder aceptar esta discursividad hegemónica en la opinión pública. Podríamos hablar, retomando a Gramsci, de una conciencia que surge de la práctica y que permite rechazar al discurso hegemónico desde un núcleo de “buen sentido”.

Eventualmente, si en la actualidad alguna discursividad resulta tan hegemónica que no existen discursos que la cuestionen, se propone recurrir a discursividades pasadas que, como ya dijimos, tal vez podrían continuar teniendo vigencia en las mentes de los sujetos subalternos, más allá de que ya haya perdido presencia en la arena pública.

La interpretación de conjunto, o la recuperación de la centralidad del sujeto

La opción por analizar el grado de eficacia de las interpelaciones para lograr conocer las diferentes identificaciones nos deja, como plantea Martucelli (2007), vigente la cuestión de que el sujeto sigue manifestando, al menos como horizonte, un grado de unidad, una búsqueda por una representación unitaria y coherente de sí. Es que siempre es posible una experiencia coherente de nosotros mismos; incluso reconociendo que la crisis es constitutiva del modo de ser específico de la identidad. Así, “mientras la representación formal e intelectual insiste cada vez más sobre las dimensiones fluidas o quebradas de la identidad, continuamos viviendo en prácticas cotidianas que presuponen la unidad del yo y mediante la percepción de una irreprimible unidad de nosotros mismos” (Martuccelli, 2007: 331).

Por su parte, también Hall sostiene que el descentramiento no requiere un abandono o una abolición del “sujeto”, sino una reconceptualización (como lo muestra con claridad la evolución de la obra de Foucault). Y, en este sentido, destaca que Foucault debió admitir “que, como el descentramiento del sujeto no es su destrucción y el “centramiento” de la práctica discursiva no puede funcionar sin la constitución de sujetos, el trabajo teórico no puede cumplirse plenamente sin complementar la descripción de la regulación discursiva y disciplinaria con una descripción de las prácticas de la autoconstitución subjetiva”. Por eso para Foucault, como para Marx y Althusser, “nunca bastó con elaborar una teoría que explicara cómo se convoca a los individuos a su lugar en las estructuras discursivas. Siempre fue preciso exponer, además, cómo se constituyen los sujetos” (Hall, 2003: 32).

Evidentemente, si queremos centrarnos en el estudio de los procesos de la construcción de la subjetividad, la técnica de la historia de vida puede aportarnos a su mejor comprensión.20 Sin embargo, las investigaciones centradas en entrevistas semi-estructuradas y encuestas también pueden tener este horizonte interpretativo centrado en los sujetos. Este es un horizonte que una perspectiva focalizada en el análisis univariado tendió a invisibilizar, como ha sido la tradición que redujo el análisis a la elaboración de sucesivas tablas de frecuencia, observando cuantos casos respondieron un determinado valor u otro. Por lo tanto, consideramos que nuestra propuesta de indagación de la eficacia interpelativa debe concluir con una mirada de conjunto y recentrada en los sujetos con quienes dialogamos. Sostenemos que es fundamental interpretar el conjunto de las respuestas (abiertas o cerradas) que brindó cada uno de los sujetos. El énfasis en esta perspectiva ya fue destacado por Erich Fromm en su trabajo pionero de los años treinta (Fromm, [1939] 2012). Esto no significa que en cada caso vayamos a encontrar la coherencia de las propuestas ideológico-doctrinales, ya que todos somos sujetos atravesados por múltiples, y contradictorias, interpelaciones. Lo que sí es posible encontrar, a partir del análisis de todas las respuestas y de su interpretación de conjunto en cada caso, es una posición relativamente identificable en relación con los grados de aceptación de una u otra propuesta que lucha por la hegemonía. Y, de este modo, al menos, identificar su posición en las categorías del cuadro acerca de los niveles de consentimiento, y hasta comprender por qué sostiene esa posición.

VI. Reflexiones finales

Este artículo espera haber sido un aporte a la necesidad de reflexionar teóricamente, pero sobre todo metodológicamente sobre la hegemonía. En un esfuerzo analítico hemos construido una propuesta para abordar la eficacia de las interpelaciones en la construcción de hegemonía a través de un esquema de gradación de los niveles de consentimiento de los sectores subalternos. En diferentes coyunturas históricas o territorios de análisis, se podría discriminar el tipo de lucha por la hegemonía existente, y la eficacia interpelativa que los proyectos en disputa logran sobre sus destinatarios, abordando tanto la extensión como la profundidad de la aceptación.

Hemos hecho la apuesta de abordar aspectos teóricos y metodológicos de manera conjunta ya que si bien la hegemonía se ha convertido en una cuestión clásica en los estudios sociales, casi no existen modelos sobre como operacionalizar su estudio, y consideramos que es necesario que cualquier metodología de construcción de datos que se desarrolle en esta empresa sea coherente con los lineamientos teóricos que se postulan. Para ello, también hemos avanzado con algunas recomendaciones metodológicas sobre cómo avanzar en entrevistas abiertas o en la administración de cuestionarios más estructurados de modo de poder medir la capacidad interpelativa de los distintos proyectos que procuran ser hegemónicos.

Referencias bibliográficas

ADORNO, Theodor et al.: La personalidad autoritaria, Buenos Aires: Editorial Proyección, ([1950]1965).

ALTUSSER, Louis: Ideología y aparatos ideológicos del Estado, Buenos Aires: Nueva Visión, 1970.

BALSA, Javier: “Notas para una definición de la hegemonía”, en Nuevo Topo, 3, 2006a.

BALSA, Javier: El desvanecimiento del mundo chacarero, Bernal, Universidad Nacional de Quilmes Editorial, 2006b.

BALSA, Javier: "Hegemonías, sujetos y revolución pasiva", en Tareas (CELA, Panamá) 125, eneroabril 2007.

BALSA, Javier (2017): “Formaciones y estrategias discursivas, y su dinámica en la construcción de la hegemonía. Propuesta metodológica con una aplicación a las disputas por la cuestión agraria en la Argentina de 1920 a 1943”, en Papeles de Trabajo (IDAES), 11 (19), 2017.

BALSA, Javier: “La crítica al objetivismo y la propuesta epistemológico-política contenida en el Cuaderno 11”, en International Gramsci Journal, Volume 2, Issue 4, 2018.

BONNET, Alberto. y PIVA, Adrián: “El estado en el kirchnerismo. Un análisis de los cambios en la forma de estado a partir de la crisis de 2001”, en Grigera, J. (comp.): La postconvertibilidad a debate, Buenos Aires: Imago Mundi, 2013.

CANTAMUTTO, Francisco: El orden político kirchnerista. Hegemonía y populismo en Argentina, 1998-2015, (Tesis de doctorado), México, FLACSO, 2015.

De ÍPOLA, Emilio: Ideología y discurso populista. Buenos Aires, Folios Ediciones, 1983.

FAIRCLOUGH, Norman: Discurso y mudança social, Brasilia: Editora Universidade de Brasilia, 2001.

FROMM, Erich: Obreros y empleados en vísperas del Tercer Reich. Un análisis psicológicosocial, Buenos Aires: Fondo de Cultura Económica, ([1939] 2012).

FROSINI, Fabio: La religione dell’uomo moderno. Politica e verità nei Quaderni del carcere di Antonio Gramsci, Roma: Carocci, 2010.

GARCÍA CANCLINI, Néstor: Consumidores y ciudadanos. México, Grijalbo, 1995.

GRAMSCI, Antonio: Cuadernos de la Cárcel. México: Era, 1981-1999.

HALL, Stuart: “Codificar y Decodificar”, en: Culture, Media y language, London: Hutchinson, Pág. 129-139 (Traducción: Silvia Delfino), 1980.

HALL, Stuart: “Introducción: ¿Quién necesita identidad?”, en: Hall, S. y Du Gay, P (comps) Cuestiones de identidad cultural. Buenos Aires-Madrid: Amorrortu Editores, 2003.

LAPLANCHE, Jean y J-B. PONTALIS: Diccionario de Psicoanálisis, Buenos Aires, Paidós, 1996.

MARTUCCELLI, Danilo: Gramáticas del individuo, Buenos Aires, Losada, 2007.

NUN, José: La rebelión del coro. Estudios sobre la racionalidad política y el sentido común, Buenos Aires, Ediciones Nueva Visión, 1989.

PHILLIPS, Louise: "Hegemony and Political Discourse: the lasting impact of Thatcherism", en Sociology, 32 (4), 1998.

RETAMOZO, Martin y MUÑOZ, María Antonia: “Kirchnerismo y hegemonìa. Polìtica y gobierno”, en Peronismos, izquierdas y organizaciones populares. La Plata (Argentina): EDULP, 2013.

SALTALAMACCHIA, Homero: "Historia de vida y reconstrucción articulada: reflexiones teóricometodológicas a partir de una experiencia de investigación", en Círculos de reflexión latinoamericana en Ciencias Sociales. Cuestiones de teoría y método. Anthropos, suplementos, n° 45, Barcelona, 1994.

SCOTT, James: Los dominados y el arte de la resistencia. Traducción de Jorge Aguilar Mora, México: Ediciones Era, 2000.

STAVRAKAKIS, Yannis: Lacan y lo político, Buenos Aires, UNLP-Prometeo, 2007.

THERBORN, Göran: La ideología del poder y el poder de la ideología. México: Editorial Siglo XXI. Pp: 15-17, 1991.

VACCA, Giuseppe: Modernità alternative. Il Novecento di Antonio Gramsci, Torino: Giulio Einaudi editore, 2017.

WAINER, Andrés: “¿El populismo imposible? Economía y política en la Argentina reciente”, en: Épocas. Revista de Ciencias Sociales y crítica cultural, N°2, 2016.

ZIZEK, Slavoj: "¿Cómo inventó Marx el síntoma?", en S. Zizek (comp.), Ideología. Un mapa de la cuestión, Buenos Aires, Fondo de Cultura Económica, 2003.

Notas

Notas de autor