La interacción de alumnos con discapacidad y sus pares en la escuela regular

Interaction between disabled pupils and their peers in regular schools

La interacción de alumnos con discapacidad y sus pares en la escuela regular

Psicología Iberoamericana, vol. 24, núm. 1, pp. 8-18, 2016

Universidad Iberoamericana, Ciudad de México

Recepción: 13 Abril 2015

Aprobación: 24 Septiembre 2015

Resumen: Se exponen los resultados de una investigación realizada sobre las formas de interacción observadas en dos escuelas regulares de nivel medio-básico entre alumnos con discapacidad y sus pares. El enfoque metodológico utilizado fue de tipo cualitativo (teoría fundamentada), con un marco sustentado en los planteamientos teóricos de las interfaces sociales (Long) y las representaciones sociales (Moscovici, 2002). Se encontraron 4 formas de interacción: hostilidad, indiferencia, condescendencia y amistad. A cada forma de interacción corresponden determinadas interfaces y representaciones sociales que se detallan en este artículo. Los resultados muestran la importancia que tienen los aspectos psicosociales y la complejidad de los procesos inclusivos de alumnos con discapacidad, así como los retos que en la interacción personal deben enfrentar aquéllos en dichos procesos. Lo aquí descrito forma parte de una investigación más amplia realizada por el primer autor para obtener el grado de doctor en Investigación psicológica.

Palabras clave: Alumnos, Discapacidad, Formas de Interacción, Pares.

Abstract: The results are given for research into types of interaction observed in two regular basic-to-mid level schools between disabled pupils and their peers. A theory-based qualitative methodological approach was taken, with a framework based on the theoretical basis of social interfaces and social representations. Four types of interaction were identified: hostility, indifference, condescension and friendship. Each type of interaction corresponds to specific social interfaces and social representations examined in this article. The results show the importance of the psychosocial aspects and complexity of inclusive processes of disabled pupils, as well as the challenges that these pupils must face in terms of personal interaction in these processes. This work forms part of a broader research carried out by the first author as part of her PhD studies in Psychological research.

Keywords: Pupils, Disabled, Forms of Interaction, Peers.

INTRODUCCIÓN

La inclusión educativa de alumnos con diversidad funcional en la escuela regular, iniciada en las últimas décadas del siglo pasado, ha seguido diversos caminos desde su concepción ideal a su puesta en práctica, caminos que aún tienen que recorrer un largo trecho para poder alcanzar los objetivos señalados en la Convención de Salamanca (UNESCO, 1994).

Numerosos aspectos están implicados en los procesos de inclusión educativa de los alumnos con diversidad funcional, tales como los pedagógicos, el material de apoyo necesario, las condiciones de la comunidad escolar, etc. Un factor central son los aspectos psicosociales presentes en dicho proceso y, en especial, las formas de interacción que se producen entre los alumnos con discapacidad y el resto de los actores participantes en el espacio escolar. El presente artículo busca una primera descripción de estas formas de interacción. La escuela no sólo es un espacio de aprendizaje de ciertos contenidos académicos, tiene un papel central en los procesos de socialización y aprendizaje de los roles sociales; esto adquiere especial relevancia durante la adolescencia, ya que –como es sabido– en esta etapa los seres humanos reconstituyen su sentido de identidad y pertenenciaalosgrupossocialesdelosqueformanparte (Craig y Baucum, 2001; Gross, Sierra y López, 2007).

En este artículo se muestra una parte de los hallazgos de una investigación realizada por Marco Antonio Bautista Santiago para obtener el grado de doctor en investigación psicológica (Bautista, 2014), la cual tuvo como propósito central comprender las formas de interacción establecidas entre los alumnos con diversidad funcional y los demás actores participantes en la escuela. Para ello, se estudiaron las interacciones de cinco alumnos con discapacidad en edad adolescente que formaban parte de 2 instituciones educativas muy distintas entre sí, y se exploraron las relaciones con maestros, alumnos regulares y autoridades de los colegios. En este escrito se busca responder a la pregunta: ¿Cuáles son las formas de interacción que pueden observarse entre alumnos con discapacidad y sus pares en los espacios escolares elegidos para la investigación? Responder esta pregunta adquiere especial relevancia en la inclusión de alumnos con discapacidad en edad adolescente, pues estos procesos son fundamentales para su desarrollo pleno en esta etapa de la vida.

Publicar esta parte de la investigación tiene como propósito incorporar más elementos a las investigaciones ya hechas acerca de la inclusión, pero que no han incidido lo suficiente sobre las formas de interacción construidas en los espacios escolares, pues si bien existe numerosa literatura sobre la actitud de alumnos y maestros, poco se ha escrito sobre cómo se dan las relaciones interpersonales. En este artículo se describen 4 modalidades de interacción que reflejan no sólo las peculiaridades de éstas, sino que muestran los procesos psicosociales implícitos en la inclusión de alumnos con diversidad funcional.

El enfoque metodológico utilizado fue de tipo cualitativo desde la perspectiva de la teoría fundamentada. Para esta investigación se utilizaron 2 enfoques, que sirvieron para comprender mejor la teoría construida a partir de los datos encontrados. Uno de ellos fue el enfoque teórico de interfaces sociales formulado por Norman Long (1999, 2004a, 2004b) y el otro, las representaciones sociales, propuesta teórica y de investigación desarrollada por Serge Moscovici (1986, 2002).

LA INCLUSIÓN EDUCATIVA

La declaración hecha en la Convención de Salamanca (1994) constituye el amplio paraguas bajo el que se cobijan los proyectos inclusivos de los países que se han suscrito a ella. En dicha declaración se señaló que las escuelas deben acoger a todos los niños independientemente de su condición social, física, económica, étnica, cultural, etc. Ellos deben tener derecho a la educación sin importar si son niños en condición de calle o si presentan alguna forma de discapacidad; la escuela debe convertirse en un espacio que admita la diversidad física, cognitiva, social y cultural (UNESCO, 1994). En este sentido, la inclusión es una propuesta que incide en los modelos tradicionales de la educación al buscar la incorporación de los diversos actores sociales. Para que esto ocurra, es preciso ir más allá de permitir el ingreso de todos los alumnos a las escuelas; es necesario que se les brinde una educación de calidad para que se desplieguen sus potencialidades (Echeita et al., 2009; Echeita y Verdugo, 2005).

Para que el proceso inclusivo ocurra, es necesario considerar diversos factores tales como: información, sensibilización y capacitación de los actores participantes; implementación de las adecuaciones físicas y curriculares; colaboración de los profesionales necesarios; provisión de los materiales y equipos requeridos; incorporación de todos los actores en el proceso inclusivo, etc. (Marchessi, 2002). La inclusión no sólo involucra los aspectos pedagógicos, participan también los procesos psicosociales en los que los alumnos están inmersos: las interacciones con los otros, el aprendizaje de roles, la asunción de valores, etc., factores que adquieren mayor relevancia durante la adolescencia (Craig y Baucum, 2001; Gross, et al., 2007; Hansen, 2003).

Como se indica en la introducción de este artículo, elegimos dos líneas teóricas que ayudaron a comprender lo encontrado durante la investigación: las interfaces sociales y las representaciones sociales. Como se leerá a continuación estos enfoques muestran cómo, por una parte, el contacto entre experiencias disímiles que interactúan con fines específicos en el espacio psicosocial propician de manera abierta o encubierta la emergencia de instancias mediadoras; y por la otra, los actores participantes traen consigo sus propias representaciones que coadyuvan a alejarlos o a acercarlos.

LAS INTERFACES SOCIALES

Propuesto por el sociólogo Norman Long (1999, 2004a, 2004b), este constructo teórico busca explicar los procesos involucrados en los espacios en los que se interrelacionan actores sociales de saberes culturales disímiles y hasta opuestos. La interfaz social se refiere al punto o espacio en el que dichos actores entran en contacto y se relacionan para alcanzar un propósito o metas determinadas (Long, 1999, 2004a, 2004b). Lo anterior queda ejemplificado en la investigación hecha por Turnbull (1998), la cual se llevó a cabo con niños de la calle de la ciudad de México y en la que se muestra, por una parte, que existen instituciones que pretenden ayudar a estos niños y, por la otra, que está la manera de vivir y pensar de los chicos a los que se busca apoyar. Cada uno de estos actores, las instituciones gubernamentales, la sociedad civil y los niños en situación de calle, tienen sus propias expectativas, intereses, saberes, necesidades y proyectos. Cuando dichos actores entran en contacto en el espacio psicosocial aparece una interfaz que intenta vincular las diversas cosmovisiones. Si las interfaces emergentes no permiten el flujo e intercambio de experiencias y saberes, los objetivos se ven limitados e incluso llegan a fracasar.

En las interfaces no sólo participa lo dicho de manera explícita o implícita, se encuentran también las conductas, las agendas y todo aquello que forma parte de los comportamientos sociales amplios. Se generan interfaces sociales en el momento en el que visiones socioculturales distintas se encuentran en un espacio determinado y buscan, por alguna razón, alcanzar uno o varios objetivos comunes, por lo que en ese momento se vuelve necesario generar puentes para que las agendas particulares puedan en realidad compartirse.

Es importante considerar a la interfaz como una entidad organizada de relaciones e intencionalidades entrelazadas. No importa tanto lo que en sí los actores tienen por separado sino el estudio de la confluencia en el ámbito psicosocial en el que se enlazan experiencias sociales y de vida diversa (Long, 2004a, 2004b). Long (2004a) señala que las interfaces no son fijas ni estáticas, en ellas se dan puntos de encuentro y desencuentro entre los actores, son procesos dinámicos siempre en movimiento. A mayor flexibilidad de las interfaces mayores posibilidades de una mejor interacción. Por el contrario, a mayor rigidez, mayores dificultades para generar verdaderos puntos de intercambio y aprendizaje.

Las interfaces son espacios de conocimiento, ya que el conocimiento es en esencia el resultado de una construcción social, está presente en todas las relaciones sociales y con frecuencia se vincula con las relaciones de poder y la distribución de los recursos. En las situaciones de intervención, el conocimiento es una herramienta de poder de un grupo sobre otro. Quien se siente poseedor de la verdad impone el saber o lo que cree se debe hacer y en muchos casos, anula o invalida el conocimiento de aquél a quien pretende ayudar; hecho que, como se muestra en diversas investigaciones, genera un conflicto (Duhart, 2006; Long y Arce, 1988; Turnbull, 1998). Las interfaces pueden asumir diversas formas: concretadas en organismos mediadores de la interacción, representadas por personas que asumen ese rol y también pueden surgir de las habilidades desplegadas por los actores participantes (Turnbull, 1998).

LAS REPRESENTACIONES SOCIALES

Las representaciones sociales se refieren a formas de conocimiento social que sirven para pensar e interpretar la realidad cotidiana, y que se hallan presentes entre los individuos y sus grupos. Designan una forma específica de conocimiento: el denominado ‘saber de sentido común’. Son ideas, imágenes, preceptos, nociones y categorías que usamos para interpretar el mundo (Moscovici, 1986, 2002). Este conocimiento proviene, como indica Jodelet, de los diversos contextos en los que estamos inmersos y se integra al contenido mental en forma de categorías, nociones preconcebidas, estereotipos, prejuicios, etc., así se convierte en fuente de orientación en el quehacer cotidiano (Jodelet, 1986).

Los conocimientos del sentido común se aprenden de la interacción en los ambientes socioculturales. Se obtienen a partir de la experiencia de la persona, se nutren de los datos, conocimientos, informaciones, modelos y de todo aquello que circula en nuestros espacios sociales al ser articulados desde las referencias sociales en las que está inmersa la persona. Es un conocimiento práctico que se incorpora y se utiliza para entender lo que ocurre en derredor, es mezclado con fragmentos de conocimientos provenientes de los discursos científicos, por lo que se atribuye a los saberes personales un sentido de veracidad en la interpretación de la existencia cotidiana. Sin embargo, las representaciones sociales no se concretan en el individuo como una copia exacta, hay una interacción entre el contenido social y la forma como el sujeto se apropia de este conocimiento, ya que es la persona quien filtra y transforma dichos contenidos a partir de las experiencias subjetivas tenidas. La integración al sentido común de porciones de conocimientos científicos es lo que diferencia a las representaciones sociales de otros tipos de conocimientos producidos en otras épocas, puesto que se les da un sentido de veracidad las reificaciones adquieran mayor poder.

Algunas investigaciones acerca de la discapacidad muestran la presencia de estereotipos y su sentido estigmatizante (Barnes, 1991; Ferreira, 2008; Soto Builes, Uribe, y Eduardo, 2008). En un sentido estricto, el constructo del estigma social va más allá de una representación, pues hace alusión a una modalidad de percepción cultural construida a lo largo del tiempo (Goffman, 2006). Otras investigaciones se han dirigido a las actitudes que tienen los alumnos y los maestros hacia la inclusión, éstas coinciden en que se incrementa la actitud positiva si hay información suficiente sobre la discapacidad, si se han tenido experiencias positivas y que es mejor dicha actitud en los maestros jóvenes (Arrebola y Giménez, 2004; Castro, 2005; Cuadra, 2008; Muñoz, 2008; Muratori, Guntín, y Delfino, 2010; Santórsola, Acosta, Giuliano, Antón y Arroyo, 2013).

Las interfaces y las representaciones sociales, si bien no pertenecen al mismo corpus teórico, pueden utilizarse en conjunto para comprender cómo en los espacios en donde interactúan actores con diversas experiencias sociales emergen puntos de contacto en los que se intercambian todo tipo de saberes e intereses no siempre convergentes, lo que genera interfaces físicas observables, o construidas por los propios actores que los acercan o los alejan. No obstante, en tales interfaces participan múltiples formas de conocimientos preestablecidos que influyen al formar parte de las cosmovisiones de estos actores, y que pueden contribuir al alejamiento, estancamiento o acercamiento en el espacio psicosocial. Las interrogantes que en este artículo se busca responder son: ¿Qué formas de interacción se encontraron entre alumnos adolescentes con discapacidad y sus pares? ¿Qué nos muestran estas formas de interacción?

MÉTODO

Escenarios

La investigación se llevó a cabo en dos escenarios. El primero, una escuela secundaria pública ubicada al sur de la ciudad de México en una zona semirural a la que asisten primordialmente pobladores de la comunidad aledaña. El segundo fue una secundaria particular localizada en el poniente de la misma ciudad, a la que asisten alumnos en su mayoría de clase media alta. La escuela pública no contaba en el momento de la investigación con un apoyo exprofeso para la inclusión de alumnos con discapacidad, a pesar de que ya se incluía a estos alumnos hacía más de una década, mientras que la escuela privada tiene varios años con programas de inclusión desde preescolar hasta secundaria.

Sujetos

La elección de los sujetos se apoyó en las sugerencias de algunos de los actores participantes en las escuelas.

De esta manera, en la escuela pública participaron:

-

Alumnos con discapacidad: un chico con baja visión, una alumna con meliomeningocele, un adolescente con severos problemas de aprendizaje y 4 de sus familiares.

-

7 maestros y una autoridad de la escuela.

-

Una alumna regular.

Del colegio privado:

-

Alumnos con discapacidad: dos alumnos con discapacidad intelectual y 2 de sus familiares.

-

Dos maestros de un grupo de apoyo.

-

Tres profesores del aula regular y una autoridad.

-

Dos alumnos regulares.

Instrumentos para la construcción de datos

Se emplearon tres instrumentos para la construcción de los datos. En primer lugar, se realizaron alrededor de 27 entrevistas guiadas en un inicio por preguntas muy abiertas; el enfoque de las entrevistas se basó en las perspectivas propuestas por el enfoque de la psicología humanística.

En segundo lugar, se utilizó la observación directa, la que fue realizada por una asistente previamente capacitada para tal fin, ya que el que suscribe y autor de la investigación es ciego de nacimiento. Para finalizar, se aplicó una escala de medición de distancia social al estilo de Bogardus, la cual buscó medir la intención de lejanía o cercanía de los alumnos regulares hacia sus compañeros con discapacidad. La muestra estuvo conformada por 120 alumnos de ambos colegios [véase la tesis citada (Bautista, 2014)]. Se trata de una escala dicotómica con opciones de respuesta 0 y 1, formada por 10 reactivos y construida de mayor a menor distancia social. Entre los puntajes 1 y 3 se ubicó baja intención de cercanía; entre 4 y 6, mediana intención y entre 7 y 10 alta intención de acercamiento.

Diseño

El enfoque metodológico elegido fue de tipo cualitativo y se inscribe bajo la perspectiva de la teoría fundamentada. Se eligió este enfoque porque plantea que es de los datos empíricos encontrados en los escenarios de la investigación de donde se parte para construir una teoría que explique la emergencia de los mismos.

Las hipótesis fueron de carácter exploratorio, razón por la cual la misma investigación también tiene este alcance. Si bien existen, como se reportó en párrafos anteriores, numerosas investigaciones sobre aspectos relacionados con la inclusión educativa de alumnos con discapacidad, es muy poca la literatura escrita sobre las formas de relación, por lo que no pueden plantearse niveles de investigación de tipo correlacional y mucho menos hipotético causal.

Las entrevistas realizadas no se escogieron al azar. Como ya se indicó, los alumnos elegidos se seleccionaron en función de su situación de discapacidad, mientras que para los demás participantes se tuvo como criterio el tipo de relación o contacto con estos alumnos. Cada entrevista duró alrededor de 60 minutos.

La observación directa se llevó a cabo en los salones de clase y en el patio en los momentos del recreo, se procuró contar tanto con la anuencia de los profesores como con la de los alumnos con discapacidad, aunque éstos no supieron los instantes específicos durante los cuales se realizó la misma.

Procedimiento

Una vez establecidos los contactos necesarios para realizar la investigación en los escenarios elegidos, ésta se inició en el mes de enero del año 2013 y la recogida de información se concluyó a principios de abril del mismo año. Para el análisis y construcción de la teoría que explica lo encontrado en la investigación se siguieron estos pasos:

-

Elaboración de memos individuales.

-

Memos generales de reflexión sobre cada entrevista.

-

Memos de interacción de conceptos.

-

Obtención de categorías y subcategorías de análisis.

-

Obtención, a partir de categorías y subcategorías, de los constructos teóricos que analizan y proponen una explicación de la realidad observada y construida.

Para los fines de este artículo se obtuvieron las categorías relacionadas con la vinculación entre los alumnos y sus pares. Si se desea tener mayor información consúltese la tesis indicada (Bautista, 2014).

RESULTADOS

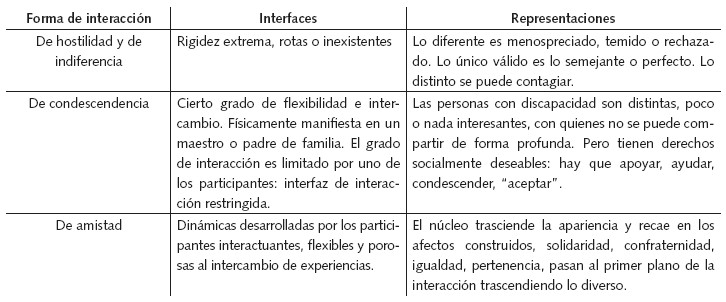

Se observaron 4 formas de interacción, por lo que se construyeron 4 categorías teóricas de análisis: interacciones de hostilidad, interacciones de indiferencia, de condescendencia y de amistad. Estas categorías no constituyen un continuo, ni son excluyentes entre sí; tampoco representan una secuencia pues pueden ir y venir dependiendo de los cambios en las interacciones.

El constructo: interacción de hostilidad pretende agrupar a las formas de relación en donde predominan diversos grados de agresividad observable o encubierta, y que se produce de uno de los actores sobre otro u otros, o se genera en ambos sentidos de la interacción. La mamá de Sara, alumna con meliomelingosele relata: “Fue una burla porque le sacaron su bolsa de pañales, su bolsita en todo el salón. Se la aventaron al suelo, fue algo por lo que mi hija entró una crisis, una crisis de nervios, impotencia porque no, no sabía qué hacer en ese momento. Cuando ella entró en el salón, vio sus pañales en el suelo. Y una misma compañerita, que se decía ser su amiga, en segundo año fue la que le hizo esa maldad, la verdad.”

El constructo: interacción de indiferencia busca describir las formas de relación en donde aparentemente los actores no se observan socialmente, coexisten en un mismo espacio de convivencia pero mantienen una actitud como si el otro no existiese. La indiferencia, en última instancia, es una forma de hostilidad pasiva, pero al diferenciar estas dos maneras de interacción se puede analizar cómo el comportamiento social ante la dificultad de comprender la diversidad funcional construye un muro por medio del que se pretende no mirar al otro, simular que se le acepta cuando en realidad se le margina.

Observación de una clase donde participa un alumno con baja visión:

La maestra Laura les dice que les va a leer una información y que a partir de ella harán un cuento. Comienza a leer la biografía de Mario Molina y los chicos empiezan a tomar apuntes. Ángel escribe algunas notas y al hacerlo se acerca mucho al papel para mirar. Cuando termina de leer, la maestra da la instrucción de que deben hacer el cuento en tríos y cuando los comienzan a formar, Ángel no se mueve de su lugar. Al integrarse un grupo atrás de él, dice en voz baja: “¿no se puede de cuatro?” y se queda con ese grupito que era de puros hombres. En cuánto la maestra se da cuenta, lo pasa a un equipo que se encuentra hasta atrás. Es un equipo de puras niñas. Al no haber una banca donde pueda sentarse, él mismo trae una. Se sienta junto a ellas, pero no se comunica con ellas. Su postura es encorvada y se mantiene mordiendo la punta de una pluma. No tiene contacto, ni siquiera con la mirada con su equipo y se limita a ver el cuaderno en donde su compañera escribe. Ángel se aísla, eventualmente voltea hacia los lados. Sigue encorvado, casi totalmente recargado en la mesa.

Las interfaces que emergen tanto en la interacción de hostilidad como en la de indiferencia aparecen rotas, bloqueadas o inexistentes; los participantes no son capaces de acercarse ni de establecer una relación de intercambio y en ocasiones, se presentan formas de violencia de manera soterrada.

Las representaciones tienen que ver con las creencias de que lo diferente debe ser temido, rechazado, menospreciado. Lo ideal es la perfección y mientras más se concibe que las personas se mueven en el terreno de lo “normal”, más se les acepta. El sentido común, que pone por encima la relación con lo “sano”, puede concebir la discapacidad como una “mala influencia” en el destino de aquellos que estando “sanos” se acercan a quienes no lo están (Luque Parra y Luque-Rojas, 2011). Estas representaciones estigmatizantes y de minusvalía se manifiestan en la manera como los alumnos con diversidad funcional se miran a sí mismos, como si se dijeran: Tener una discapacidad es vergonzoso, debo ser lo más normal posible. Debemos soñar con lo más alto, lo más bueno, lo más fuerte y con ello compensaré mi deficiencia.

Con el constructo interacción de condescendencia se describen las relaciones en donde uno de los actores se coloca psicosocialmente por encima del otro, en cierta medida, como concesión hacia el que se percibe perteneciente a un escalón inferior. Ello no significa de manera forzosa que se le vea como menos en el discurso, pero en la interacción al menos se le percibe suficientemente diferente como para no favorecer la interdependencia o la interacción entre iguales. De esta forma, se marca un límite en la relación, se reduce a un espacio más de carácter vertical, sin que exista un compromiso de vinculación mayor y por momentos, aparece como una concesión que se hace para que el otro no se sienta mal. El alumno, por su situación específica, en ocasiones refuerza este tipo de interacción, pero en otras es la misma dinámica en el desarrollo e intereses de los adolescentes lo que la refuerza y la consolida. En este sentido, la mamá de Miriam comenta:

“Desgraciadamente cuando los niños entran... qué le diré, como a quinto o sexto de primaria, empiezan a apartarse de Miriam, ¿no? Miriam sí lo sintió, como que la empezaron a excluir en el momento que vieron que a Miriam le costaba trabajo escribir y pues me la empezaron a excluir. A ella le gustaría ser más incluida, ¿no? a ella le gustaría, por ejemplo, los viernes poder hacer cosas como con todos los niños, ¿no? Y a pesar de que sí tiene su grupo, me dice “ma, es que no me dijeron” y entonces… esa parte, esa parte cojea. Me dicen: no, de veras que sí hay mucha sociabilidad, mucha. Pero en la tarde no, no se habla por teléfono… le digo: “Miriam, márcales“, “Ay, sí ma”. Ella no tenía mail, no tenía Facebook y esas cosas, no tiene y entonces sus hermanos “No mamá, no, olvídalo, que no sé qué”. Bueno, luego apenas le abrieron el mail y le dije “dales a tus amigos el mail” y los amigos le dijeron “luego nos lo das” y ...¡híjole! yo sentí horrible... pues la verdad, porque de veras que Miriam te puede hablar de tantas cosas.”

En las interfaces hay cierto grado de flexibilidad e intercambio. La interacción puede estar mediada por alguien externo como un maestro, un familiar o el contexto social escolar. Sin embargo, la interfaz marca límites muy claros que delimitan la porosidad de la frontera existente, a pesar de que alguno de los participantes en la interacción pretenda ir más allá. Las representaciones sociales encontradas en esta forma de interacción conciben a la discapacidad como algo distinto, de menor interés, alguien con quien no se puede compartir y por tanto, con quien no se puede interactuar de forma más profunda. Sin embargo, estas representaciones están ligadas a nociones del derecho que tiene el otro, incluyen pensamientos de que ayudar a los otros es socialmente deseable. Apoyar, ayudar, condescender, confraternizar, son creencias que se estructuran en el núcleo de estas representaciones y que favorecen interfaces de acercamiento y de compartición restringida.

En el constructo: interacciones de amistad, se agruparon las interacciones en donde la relación se caracteriza por tener un alto grado de reciprocidad, el interés no sólo es compartido sino que además se pueden establecer formas de compañerismo, fraternidad, empatía profunda, compromiso y correspondencia. La amiga de Sara nos cuenta: “ella llegó y era una clase de taller y yo me tuve que sentar enfrente de ella y ella me empezó a hablar y yo empecé hablar y ya nos hablamos. Es muy linda, muy directa, no sé muy, muy abierta también y muy sociable.” Por su parte Sara afirma: “Ella ya sabe todas mis enfermedades, que uso pañal, que me tengo que drenar con una sonda, porque pues a ella si le tuve confianza, a las demás no porque son muy hipócritas. Entonces con ella me siento bien, porque… a veces ella me va a ver a mi casa, tenemos trabajo juntas, salimos juntas, o sea hacemos cosas que yo dejé de hacer, como salir.”

En estas formas de interacción la interfaz ya no es mediada por agentes externos, son los actores quienes se vinculan de manera dinámica, han logrado no sólo construir un espacio común sino que además los aprendizajes fluyen de manera abierta al hacer porosa la frontera existente.

Las representaciones ponen el énfasis en el compromiso, la adherencia, la reciprocidad, la compañía, el afecto y la incondicionalidad. Amigo es alguien con quien se platica, se comparten experiencias y sueños; a quien se le dice lo que se siente, se le expresa la necesidad sin temer su juicio y con quien se comparte el tiempo y la vida. Aquí se trasciende la discapacidad, no se le olvida, pero no es lo que une o separa, sólo se convierte en una característica más de la persona. El núcleo figurativo se estructura en torno a los contenidos afectivos más que en las creencias, que se transforman en el curso de la interacción. Los sujetos pueden intercambiar en un sentido amplio, la interfaz se presenta en su forma más flexible y continua.

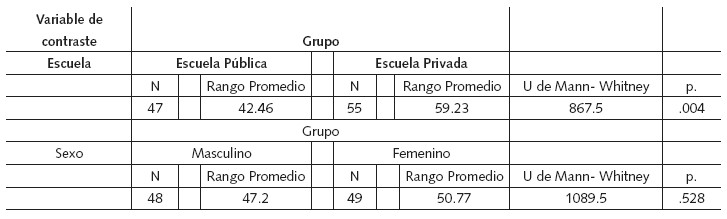

Resultados de la prueba de distancia social

Los datos obtenidos por la aplicación del instrumento de distancia social refuerzan los hallazgos observados. Para el análisis de los resultados, se empleó la prueba U de Mann Whitney, en la que se obtuvo una mediana de 5.52. Se compararon las muestras por colegio, resultó en el colegio público una mediana de 4.48 y en el privado de 6.41, que es una diferencia significativa con un alfa de .004, lo que lleva a plantear que hay una mayor intención de cercanía en este último. Al realizar -a comparación por sexo, la diferencia no fue significativa.

DISCUSIÓN

Las investigaciones sobre las interacciones en el espacio inclusivo entre alumnos con alguna discapacidad y sus pares son aún muy escasas, algo que reconocen los impulsores de los procesos inclusivos (Marchessi, 2002), por lo que se requieren realizar muchas más para profundizar en las formas de interacción que se generan en los espacios escolares.

Los resultados concuerdan con otras investigaciones realizadas sobre las actitudes de los alumnos regulares hacia la inclusión de chicos con discapacidad. Se ha encontrado que la actitud positiva aumenta si los alumnos han tenido relación con compañeros con discapacidad, que es mejor en mujeres y que se incrementa en escuelas donde la inclusión se practica con regularidad (Alonso y Aguilella, 2008; Muratori, et al., 2010). Aunque en esta investigación se ha pretendido ir más allá al tratar de reconocer las formas de interacción existentes. Ellas están influenciadas por las características que rodean a la inclusión, el tipo de alumnos, la edad, la situación de discapacidad y las habilidades de afrontamiento desarrolladas por los alumnos que la presentan. De esta manera, la interacción varía en buena medida por cómo la asumen los alumnos con diversidad funcional, la forma en la que sus compañeros han sido informados sobre estas situaciones, el contexto educativo existente, las interfaces que propician o no una mayor interacción y las representaciones conscientes y no conscientes pertinentes a los actores participantes.

Los resultados expuestos muestran también que en los espacios de inclusión investigados preponderan las interacciones que, cuando más, se acercan a interacciones de condescendencia. Las tres primeras formas descritas mantienen una mayor distancia que la última y es entre ellas donde las continuidades y discontinuidades reflejan las interfaces que grupos distintos establecen en la cotidianeidad (Long, 2004a, 2004b). Las interfaces y representaciones presentes en las dos primeras formas de interacción descritas se caracterizan por su forma estigmatizante, lo que aparece atenuado en la tercera modalidad de interacción. Es la última forma de relación la que contiene formas de interfaz y representación tendientes a una aceptación en plano real de igualdad (Soto Builes, et al., 2008).

Estos resultados están influenciados por el tipo de alumnos elegidos, los contextos donde se realizó la investigación, la modalidad de abordaje metodológico y por la presencia del investigador. Es necesario continuar con nuevas investigaciones en las que los constructos propuestos puedan servir para ahondar en las formas de relación existentes entre los alumnos en los espacios de inclusión escolar, algo fundamental si se pretende en realidad llevar a cabo un verdadero proceso de inclusión.

CONCLUSIONES

En este artículo se han expuesto, por una parte, elementos teóricos referentes al uso de dos constructos pertinentes a marcos conceptuales disímiles y, por la otra, las formas de interacción observadas entre alumnos con diversidad funcional y sus pares.

En cuanto al objetivo principal de este artículo, puede apreciarse que la inclusión no se alcanza si no se logra una cultura amplia de aceptación y diversidad, no es suficiente observar los aspectos académicos y curriculares implícitos; es imprescindible contemplar los procesos psicosociales que emergen en los espacios inclusivos. Las relaciones interpersonales tienen un papel fundamental para el desarrollo de los alumnos, no sólo se refieren dichos procesos a las normas y valores que se aprenden en las interacciones sino que incluyen a los aprendizajes referentes a cómo hacer amigos, cómo construir relaciones humanas de crecimiento, cómo aprender a lidiar con lo diferente, cómo manejar lo hostil y lo antagónico. Estos aspectos adquieren especial relevancia durante la adolescencia, de ahí que la inclusión de los alumnos en este periodo requiera mucha más investigación. En lo que aquí se ha expuesto vemos que, a pesar de que se ha intentado incluir a alumnos con diversidad funcional desde hace algunos años, prevalecen diversas formas de marginación en las interacciones observadas, por ello es difícil ser plenamente aceptados en los ámbitos en los que estos adolescentes fraguan sus aprendizajes sociales y de interacción.

La inclusión social es una oportunidad de aprendizaje invaluable para todos; no sólo aprenden los alumnos con diversidad funcional a moverse en el complejo mundo de las interrelaciones humanas, sino que también los alumnos regulares aprenden de la diversidad, de los esfuerzos de los otros, de una convivencia más allá de cartabones establecidos al promover valores que de otra manera sólo quedan en los libros y las consignas.

En cuanto al aspecto teórico, se ha mostrado que la conexión entre el constructo de interfaces sociales y el de representaciones sociales puede ayudarnos a entender cómo se vinculan las experiencias diferentes y hasta opuestas, y cómo los participantes en las interacciones llevan consigo nociones y prenociones del otro. La integración de estos constructos abre la posibilidad de realizar investigaciones tanto teóricas como empíricas para confirmar, corregir o refutar el uso de los mismos y su utilidad teórico-práctica.

Es necesario comprender que la inclusión implica la construcción de una cultura de diversidad que trascienda los valores de estigmatización aún presentes en nuestra cultura. Una cultura de diversidad no sólo involucra a los alumnos con diversidad funcional, nos incluye a todos en tanto seamos capaces de abrir nuestro horizonte de aceptación y valoración de los otros. El camino aún es largo, pero la investigación y la acción académica pueden contribuir en gran medida a promover esta cultura de diversidad.

REFERENCIAS

Alonso, M. A. V., y Aguilella, A. R. (2008). Valoración de la inclusión educativa desde diferentes perspectivas. Siglo Cero: Revista Española sobre Discapacidad Intelectual, 39 (228), 5-25.

Arrebola, I. A., y Giménez, M. D. V. (2004). Las actitudes del profesorado hacia el alumnado con necesidades educativas especiales. Convergencia. Revista de Ciencias Sociales(034), 183-215.

Barnes, C. (1991). Discrimination: disabled people and the media. Contact, 70, 15-19.

Bautista, M. A. (2014). Los rostros de la interacción en la inclusión educativa de alumnos con discapacidad: de la utopía a los procesos de la realidad. Una investigación desde las interfaces sociales y las representaciones sociales. Universidad Iberoamericana.

Castro, P. (2005). Actitudes de los maestros ante las necesidades educativas específicas. Psicothema, 17(4), 601-606.

Craig, G. J., y Baucum, D. (2001). Desarrollo psicologico 8 Ed. México: Pearson Educación.

Cuadra, M. D. J. (2008). Representaciones Sociales de Niño Integrado y Proyecto de Integración Escolar en Escuelas básicas con y sin integración. REICE: Revista Electrónica Iberoamericana sobre Calidad, Eficacia y Cambio en Educación, 6(3), 121-138.

Duhart, D. (2006). Exclusión, poder y relaciones sociales. Revista Mad(14), 26-39.

Echeita, G., Simón, C., Verdugo, M. Á., Sandoval, M., López, M., Calvo, I., y González-Gil, F. (2009). Paradojas y dilemas en el proceso de inclusión educativa en España Paradoxes and dilemmas in the inclusive education process in Spain. Revista de Educación, 349, 153-178.

Echeita, G., y Verdugo, M. Á. (2005). Diez años después de la Declaración de Salamanca sobre necesidades educativas especiales en España. Entre la retórica esperanzadora y las resistencias al cambio. Siglo Cero, 36(1), 5-12.

Ferreira, M. A. (2008). La construcción social de la discapacidad: habitus, estereotipos y exclusión social. Nómadas. Revista Crítica de Ciencias Sociales y Jurídicas, 17(1), 221-232.

Goffman, E. (2006). Estigma: la identidad deteriorada. Buenos Aires: Amorrortu.

Gross, R. D., Sierra, G. P., y López, E. G. (2007). Psicología: la ciencia de la mente y la conducta. México: El Manual Moderno.

Hansen, B. (2003). Desarrollo en la edad adulta. México: Manual Moderno.

Jodelet, D. (1986). La representación social: fenómenos, concepto y teoría. En S. Moscovici (Ed.), Psicología social II. Barcelona: Paidós.

Long, N. (1999). The multiple optic of interface analysis. UNESC Background Paper on Interfaces Analysis.

Long, N. (2004a). Development sociology: actor perspectives. Nueva York: Routledge.

Long, N. (2004b). Actors, interfaces and development intervention: meanings, purposes and powers. Development Intervention. Actor and Activity Perspectives, 14-36.

Long, N., y Arce, A. (1988). dinámica de las interfaces de conocimiento entre los burócratas agrarios y los campesinos: un estudio de caso jalisciense. Cuadernos: Revista de Ciencias Sociales(8), 3-23.

Luque Parra, D. J., y Luque-Rojas, M. J. (2011). Conocimiento de la discapacidad y relaciones sociales en el aula inclusiva. Sugerencias para la acción tutorial. Revista Iberoamericana de Educación, 54(6), 3.

Marchessi, A. (2002). Del lenguaje de la deficiencia a las escuelas inclusivas Marchesi, A., Coll, C. y Palacios, J. (comps.), Desarrollo psicológico y educación. Trastornos del desarrollo y necesidades educativas especiales (Vol. 3, pp. 24-44). Madrid: Alianza.

Moscovici, S. (1986). Psicología social II. Pensamientos y vida social. Psicología social y problemas sociales. Barcelona: Paidós.

Moscovici, S. (2002). El psicoanálisis, su imagen y su público. Buenos Aires: Huemul.

Muñoz, X. D. (2008). Representaciones y actitudes del profesorado frente a la integración de Niños/as con Necesidades Educativas Especiales al aula común. Representations and Attitudes of teachers in front of Integration of children with Special Needs. Tesis de Maestría no publicada. Universidad católica de Chile.

Muratori, M., Guntín, C., y Delfino, G. (2010). Actitudes de los adolescentes hacia las personas con discapacidad: un estudio con alumnos del polimodal en la zona norte del conurbano bonaerense. Revista de Psicología, 6(12), 39-56.

Santórsola, M. V., Acosta, F. L., Giuliano, M. G., Antón, C. S., y Arroyo, J. S. (2013). Discapacidad e inclusión en el ámbito de la educación superior universitaria a partir del modelo social de la discapacidad. Revista Didasc@ lia: Didáctica y Educación. ISSN 2224-2643, 4(2), 1-16.

Soto Builes, N., Uribe, V., y Eduardo, C. (2008). Representaciones sociales y discapacidad. Hologramática, 8(1), 3-23.

Turnbull, B. E. (1998). Street children and their helpers: a social interface analysis. University of Sussex.

UNESCO (1994). Declaración de Salamanca. Conferencia mundial sobre necesidades educativas especiales: Acceso y calidad. Salamanca: ONU, MCE.

Notas de autor