Estudio comparativo de la autoeficacia saludable en las conductas alimenticias de riesgo en jóvenes

Comparative study of healthy self-efficacy in risky eating behavior among youth

Estudio comparativo de la autoeficacia saludable en las conductas alimenticias de riesgo en jóvenes

Psicología Iberoamericana, vol. 24, núm. 2, pp. 17-25, 2016

Universidad Iberoamericana, Ciudad de México

Recepción: 15 Mayo 2015

Aprobación: 28 Enero 2016

Resumen: Los objetivos de esta investigación son describir las conductas alimenticias de riesgo, así como comparar la autoeficacia ante daños a la salud entre quienes tienen problemas alimenticios. Se midieron las conductas alimentarias de riesgo con el instrumento de Unikel, Bojórquez y Carreño (2004), y la autoeficacia ante daños a la salud con el inventario de Palacios (2015). Se seleccionó una muestra no probabilística de tipo intencional de 1 012 jóvenes, entre 14 y 22 años (M =16.7), de la Ciudad de México. Los resultados mostraron que las mujeres se preocupan más por su peso, vomitan, ayunan, hacen dieta y usan pastillas para perder peso, en comparación con los hombres, quienes practican más atracones y tienen una mayor falta de control al comer. Adicionalmente, las mujeres son quienes combinan más problemas alimenticios que los hombres. Quienes presentan bajo riesgo alimenticio tienen mayores niveles de autoeficacia saludable. La discusión analiza la utilidad de lo encontrado para prevenir los problemas alimenticios en los jóvenes, así como promover a la autoeficacia como un factor protector del comportamiento alimenticio de riesgo dentro de los programas de nutrición y salud.

Palabras clave: conductas alimenticias, autoeficacia saludable, riesgo alimenticio, jóvenes, México.

Abstract: The objectives of this investigation are to describe risky eating behaviors, as well as to compare self-efficacy in the face of harms to health among those who have eating disorders. Risky eating behaviors were measured using the Unikel et al (2004) instrument and self-efficacy in the face of harms to health using the Palacios (2015) inventory. A purposive nonprobability sampling exercise resulted in the selection of 1 012 young people from Mexico City from 14 to 22 years of age (M =16.7). The results showed that women are more concerned about their weight, as well as they tend to vomit, fast, diet and use pills to lose weight, compared to men who binge-eat more and have less control over eating compared to women. Additionally, women have more combinations of eating disorders than men. those subjects who had low levels of eating behavior risk had higher levels of healthy self-efficacy. this discussion analyzes the usefulness of study results for preventing eating disorders among young people, as well as promoting self-efficacy as a protective factor from risky eating behavior for nutrition and health programs.

Keywords: eating behavior, healthy self-efficacy, risky eating behavior, youth, Mexico.

INTRODUCCIÓN

La práctica de ciertas conductas como una dieta restrictiva, ayunos prolongados o consumir alguna sustancia mantienen un patrón similar a la de los adolescentes que presentan otras conductas de riesgo (Palacios, 2011), por lo que las conductas alimenticias de riesgo se relacionan con la prevalencia, la frecuencia y la intensidad del consumo de sustancias adictivas (Ferriter & Ray, 2011; Smith & Robbins, 2013).

Los problemas de alimentación son cada vez más frecuentes entre mujeres y hombres jóvenes (Striegel-Moore & Bulik, 2007). En nuestro país, se estima que la prevalencia de adolescentes en riesgo de presentar un trastorno de conducta alimentaria fue de 1.3% (1.9% en el sexo femenino y .8% en el masculino). Entre las más frecuentes se encuentran: preocupación por engordar, comer demasiado y perder el control sobre lo que se come. En las adolescentes, la principal conducta de riesgo fue la preocupación por engordar (19.7%), y en los varones, hacer ejercicio para perder peso (12.7%) (Ensanut, 2012).

Particularmente los y las adolescentes llevan a cabo estrategias para perder peso, como son dietas estrictas o vómito autoinducido, que pueden conducir a anomalías en la conducta alimentaria (Unikel, Bojórquez & Carreño, 2004); por eso, entre las conductas de riesgo se encuentran diferencias entre hombres y mujeres vinculadas a la imagen corporal, donde estas últimas presentan mayores problemas alimenticios en comparación con los varones (Nuño, Celis & Unikel, 2009; Unikel & Gómez-Peresmitré, 2004; Unikel, Saucedo, Villatoro & Fleiz, 2002; Saucedo & Unikel, 2010).

Los modelos explicativos señalan que la conducta alimenticia de riesgo es multicausal, y que en ella se involucran factores biológicos (Kaye, 2008; Leibowitz & Shor-Posner, 1986), socioculturales (Benarroch, Pérez & Perales, 2011; Garnerl & Garfinkel, 1980) y diferencias individuales (Davis, Claridge & Cerullo, 1997; Elag & Morey, 2008; Meule & Platte, 2015; Provencher, Bégin, Gagnon-Girouard, Tremblay, Boivin & Lemieux, 2008). Entre los factores individuales, la autoeficacia se ha vinculado a comportamientos saludables como son la regulación del peso (Lugli, 2011), el consumo de frutas y verduras (Luszczynska, Tryburcy & Schwarzer, 2007), la disminución del consumo de tabaco (Palacios, 2010), la prevención del VIH (Palacios & Parrao, 2010) y la alimentación saludable (Wilson-Barlow, Hollins & Clopton, 2014). Autores como Gutiérrez, Lippke, Renner, Kwon y Schwarzer (2009) mencionan que la autoeficacia es un factor relevante en el proceso de cambio de conductas saludables, al predecir la capacidad de las personas para realizar dietas. Se ha encontrado que quienes tienen esta capacidad desarrollada son más activos físicamente (Luszczynska, Sheng, Mallach, Pietron, Mazurkiewicz & Schwarzer, 2010; Masse, Heesch, Eason & Wilson, 2006). También se observa que la autoeficacia para realizar actividad física es una variable importante para la adopción y el mantenimiento del ejercicio físico (Sniehotta, Scholz & Schwarzer, 2005).

La autoeficacia derivada de la teoría social cognoscitiva (Bandura, 2001, 2002) es un planteamiento que permite explicar la forma en que las personas adquieren y mantienen conductas saludables (Bandura,1998), de manera que el aprendizaje previo que tenga un individuo con una conducta en particular puede disminuir o incrementar el grado de eficacia con la que cuente, en este caso sobre conductas saludables; de esta forma, un alto sentido de autoeficacia estará acompañado de una mayor capacidad de tener comportamientos saludables (Bandura, 1994, 2001; Bas & Donmez, 2009; Palacios, 2011).

En México se han llevado a cabo algunos estudios antecedentes que utilizan la autoeficacia como determinante de la actividad física (Aedo & Ávila, 2009), el control de peso (Guzmán & Gómez, 2010, 2011; Guzmán, Gómez, García & Del Castillo, 2011) o conductas saludables (Gómez, León, Rodríguez, Maza & Platas, 2014). Asimismo, recientemente autores como Palacios, Ramírez, Anaya y Martínez (en revisión) han estudiado la capacidad de las personas para consumir alimentos saludables o evitar aquellos con alto contenido en grasa, dulces y bebidas endulzadas, encontrando que quienes realizan actividad física tienen mayor capacidad para consumir frutas, verduras y ensaladas, lo que destaca la importancia de la autoeficacia en el cuidado de la salud.

Tomando como base que las prácticas alimenticias de riesgo son cada vez más frecuentes, con tendencia a presentar efectos psicológicos adversos, y considerando la importancia de la autoeficacia en el cuidado de la salud, los objetivos de esta investigación son describir las conductas alimenticias de riesgo, así como comparar la autoeficacia para evitar aquellas que dañen la salud en diferentes niveles de riesgo alimenticio para hombres y mujeres.

Considerando que la autoeficacia (Bandura, 1977, 1982, 1997) es una determinante directa de varios comportamientos (Palacios & Bustos, 2012a, 2012b, 2012c, 2013), incluidos los de riesgo (Bandura, Caprara, Barbanelli, Gerbino & Pastorelli, 2003; Dijkstra & De Vries, 2000; Fagan, Eisenberg, Frazier, Stoddard, Avrunin & Sorensen, 2003; Gwaltney et al., 2001; Palacios, 2010; Palacios & Parrao, 2010; Palacios, 2015), además de ser un predictor del comportamiento saludable como lo han señalado varios estudios (Luszczynska, Tryburcy & Schwarzer, 2007; Pearson, Ball & Crawford, 2011; Pinto, Clark, Cruess, Szymanski & Pera, 1999; Sniehotta, Scholz & Schwarzer, 2005), se plantea como hipótesis que los y las jóvenes sin riesgo o con bajo riesgo alimenticio poseerán mayor capacidad para evitar conductas que dañen su salud, de manera que aumentará la probabilidad de iniciar o mantener patrones conductuales saludables.

Para la presente investigación se realizó un estudio de campo con un diseño de investigación no experimental de corte transversal y de tipo correlacional (Montero & León, 2002), en el cual se buscó la comparación entre las variables de autoeficacia para evitar daños a la salud en cuatro diferentes niveles de riesgo alimenticio.

MÉTODO

Participantes

Se seleccionó una muestra no probabilística de tipo intencional de 1 012 jóvenes, 531 hombres y 481 mujeres, entre 14 y 22 años y una media de 16.7 años de edad (DE = 1.2), estudiantes de dos escuelas de educación media superior de la Ciudad de México.

Instrumentos

Para medir las conductas alimentarias de riesgo se utilizó el instrumento de Unikel, Bojórquez y Carreño (2004). Es una escala tipo Likert con cuatro opciones de respuesta (casi nunca a casi siempre), en la cual se reporta la frecuencia de estas conductas (por ejemplo, Me ha preocupado engordar). La escala tiene un Alfa de Cronbach de .83, así como validez de constructo predictiva con una muestra clínica y concurrente con sintomatología depresiva e ideación suicida.

Para evaluar la autoeficacia ante daños a la salud se utilizó la subescala del inventario de Palacios (2015). También es una escala tipo Likert con cuatro opciones de respuesta (casi nunca a casi siempre), en la que los participantes reportan su capacidad para evitar conductas que dañen su salud (por ejemplo, Me resulta fácil rechazar algo que dañe mi salud). Cuenta con una confiabilidad Alfa de Cronbach de .84. La escala posee validez de constructo y predictiva hacia conductas de riesgo en adolescentes (Palacios, 2009).

PROCEDIMIENTO

Se aplicaron las escalas a los adolescentes de manera grupal, utilizando los salones escolares para tal fin. Se les aclaró que la información era anónima, para lo cual se les solicitó que respondieran de forma sincera, explicándoles que sus respuestas se utilizarían para fines de investigación.

RESULTADOS

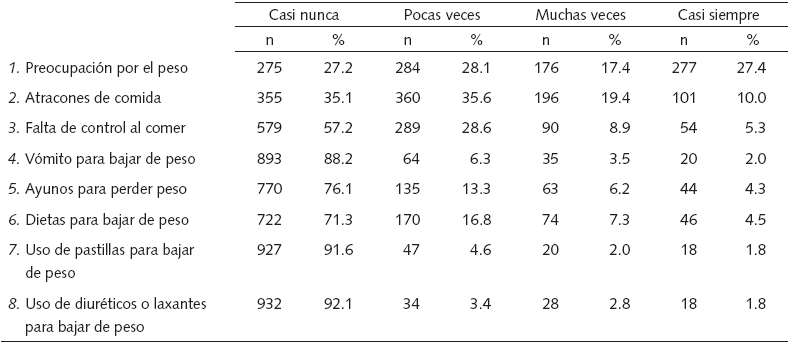

En la tabla 1 se describe la frecuencia de conductas alimenticias de riesgo; se observa que los jóvenes reportan, en mayor proporción, que pocas veces: existe una preocupación por el peso, practican atracones de comida, manifiestan perder el control al comer o han vomitado para bajar de peso, lo que hace casi siempre el 2% de los encuestados; también señalan ayunar pocas veces como forma de perder peso, y en varias ocasiones han realizado dietas para ello. Por último, la mayoría de los jóvenes reporta que pocas veces ha utilizado pastillas o diuréticos para bajar de peso.

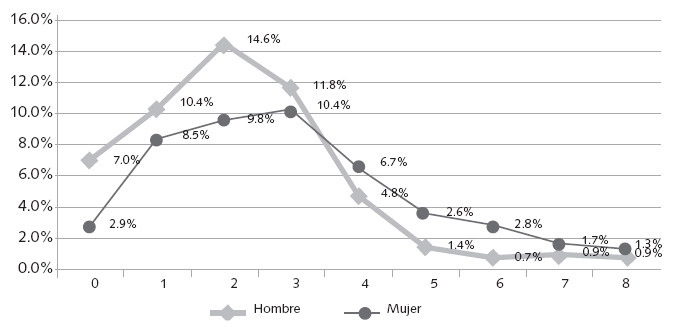

Se recodificó la variable conducta alimentaria de riesgo, a manera de obtener la presencia o la ausencia de los ocho comportamientos alimenticios evaluados, considerando la opción de casi nunca como la ausencia y las opciones de pocas veces, muchas veces y casi siempre como la presencia de cada comportamiento alimenticio. Después de la recodificación se determinó la covariación entre los ocho comportamientos alimentarios; es decir, que hay jóvenes que no presentan ningún comportamiento alimenticio de riesgo, y adolescentes que presentan uno, dos o hasta las ocho conductas alimenticias de riesgo. La figura 1 muestra que 7% de hombres y 2.9% de mujeres no presentan riesgo alimenticio. Los varones tienen la mayor proporción en la covariación de riesgo alimenticio, que va desde una hasta combinar tres conductas alimenticias, y es a partir de la covariación de cuatro conductas hasta ocho cuando las mujeres mantienen la mayor proporción comparadas con los hombres. La covariación promedio en los varones fue de 2.26 conductas (DE = 1.6) y en las mujeres fue de 2.99 conductas (DE = 1.9); es decir, éstas presentan, significativamente, una mayor covariación de conductas alimenticias de riesgo comparadas con los hombres (t = -6.50, p < .001).

Figura 1

Covariación de conductas alimenticias entre hombres y mujeres

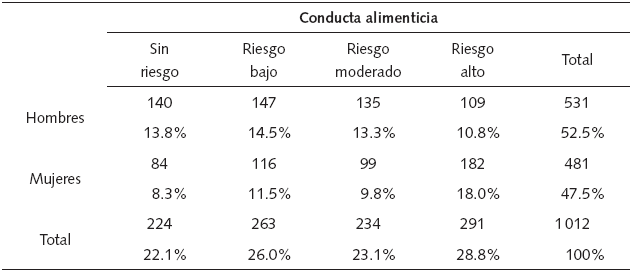

Adicionalmente, se consideró emplear la suma del puntaje de las ocho conductas como un continuo de riesgo alimenticio, a fin de identificar a los adolescentes en riesgo de tener un trastorno de la conducta alimentaria. Se decidió dividir este continuo por medio de los cuartiles para obtener cuatro niveles de riesgo. La tabla 2 indica la proporción de los niveles de riesgo entre hombres y mujeres. Se observa que hay un porcentaje mayor de hombres sin riesgo, con riesgo bajo o en riesgo moderado, en comparación con las mujeres; estas últimas tienen una proporción mayor de presentar alto riesgo alimenticio en comparación con los hombres (X2 = 39.13, gl = 3, p < .001, η = .17).

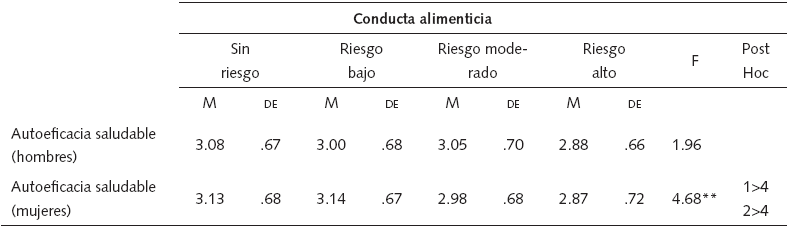

Se realizaron análisis de varianza (Anova) entre la autoeficacia saludable y los cuatro niveles de riesgo alimenticio para hombres y mujeres. La tabla 3 evidencia que los hombres que se ubican en alto riesgo manifiestan una menor puntuación en la autoeficacia, comparados con los otros tres grupos de riesgo alimenticio, aunque estas diferencias no fueron estadísticamente significativas. Para el caso de las mujeres, se observa que en la medida que aumentan los niveles de riesgo, la autoeficacia ante daños a la salud disminuye. Específicamente, se encontró que las adolescentes que se ubican en alto riesgo alimenticio poseen una menor autoeficacia ante daños a la salud. En comparación con aquellas que no tienen riesgo o se encuentran en bajo riesgo, las diferencias fueron estadísticamente significativas utilizando el método a posteriori de Bonferroni.

Nota: M = Media, DE = Desviación estándar.

**p < .01.

DISCUSIÓN

Las conductas alimenticias de riesgo son un padecimiento de baja prevalencia, que puede alcanzar una proporción de alrededor de 20% y con el mayor porcentaje ubicado en la preocupación por aumentar de peso, como se ha reportado previamente (Ensanut, 2012; Unikel, Bojórquez & Carreño, 2004). El comportamiento alimenticio se puede presentar a lo largo de un continuo, con niveles de covariación mayores a dos conductas alimenticias de riesgo, con mayor proporción para las mujeres que para los hombres, como se ha encontrado en estudios previos (Nuño, Celis & Unikel, 2009; Saucedo & Unikel, 2010; Unikel et al., 2002).

Adicionalmente, en otros estudios (Benarroch, Pérez & Perales, 2011; Nuño, Celis & Unikel, 2009; Striegel-Moore & Bulik, 2007), se ha reportado que ser hombre o mujer es un factor de riesgo para desarrollar conductas alimenticias riesgosas. El efecto diferencial que se establece entre ambos, en la adolescencia (Palacios, 2011), aunado a los cambios en la imagen corporal y la preocupación por la apariencia en las mujeres, es un factor que coloca a estas últimas en una posición vulnerable para presentar conductas alimenticias de riesgo, ya que ellas adaptan su forma de comer para proyectar una imagen favorable de sí mismas, como lo señalan Nuño, Celis y Unikel (2009).

Por otra parte, el análisis de medias a través de las comparaciones de la autoeficacia saludable entre los diferentes niveles de riesgo alimenticio muestran evidencia de la mayor capacidad de autoeficacia en quienes no presentan riesgo alimenticio, así como en los que manifiestan un riesgo bajo en su comportamiento de alimentación. Lo encontrado se sustenta en estudios previos (Guzmán & Gómez, 2010; Guzmán & Gómez, 2011; Gómez et al., 2014; Lugli, 2011; Palacios, 2010; Palacios & Parrao, 2010; Palacios et al., en revisión; Pinto et al., 1999; Sniehotta, Scholz & Schwarzer, 2005; Wilson-Barlow, Hollins & Clopton, 2014), los cuales hallan que la autoeficacia es un constructo central para la adopción y el mantenimiento de comportamientos saludables.

Lo anterior permite mantener la hipótesis nula para el caso de los hombres, quienes obtienen puntuaciones similares en autoeficacia en los cuatro niveles de riesgo. Para el caso de las mujeres, los datos encontrados son congruentes con la hipótesis esbozada, lo que permite sostener que las jóvenes sin riesgo o con bajo riesgo alimenticio tienen mayor capacidad para evitar conductas que dañen su salud, comparadas con las que poseen riesgo alimenticio alto, de manera que las jóvenes con niveles superiores en autoeficacia pueden iniciar o mantener patrones conductuales saludables para sí mismas.

La obtención de las diferencias en la autoeficacia por niveles de riesgo alimenticio aporta evidencia a la autoeficacia (Bandura, 1977, 1982, 1997), a su forma de medición (Palacios, 2015; Wilson-Barlow, Hollins & Clopton, 2014), y a su integración dentro de la teoría social cognoscitiva (Bandura 2001, 2002; Palacios & Bustos, 2012c), al vincularla con comportamientos saludables (Bandura, 1998; Lugli, 2011; Gutiérrez et al., 2009; Luszczynska, Tryburcy & Schwarzer, 2007; Palacios, 2010, 2011; Palacios & Parrao, 2010; Sniehotta, Scholz & Schwarzer, 2005); esto posibilita, por una parte, aumentar la evidencia empírica existente respecto a que la autoeficacia puede ser aplicada para comprender y explicar el papel que tiene en los patrones alimenticios, como puede ser la preocupación por el peso, la falta de control al comer y las dietas para perder peso. Por otra parte, la autoeficacia permite distinguir, en la muestra de jóvenes mexicanos, la posible adopción de conductas alimentarias que pueden afectar su salud, así como la capacidad de realizar y mantener comportamientos alimenticios sanos al ejecutar acciones para tener un estilo de vida saludable.

Es importante señalar algunas limitaciones a considerar dentro de la presente investigación. La primera corresponde al instrumento, pues aunque se obtuvieron resultados favorables, futuros estudios podrán ampliarlo y complementarlo con instrumentos de autoeficacia ante comportamientos alimenticios. La segunda se refiere al tamaño de la muestra, ya que aunque es relativamente amplia, los resultados deben tomarse con cierta reserva, pues se trata de estudiantes de nivel bachillerato de escuelas públicas de la Ciudad de México, por lo que no son representativos de todos los jóvenes; además deberá tenerse en cuenta que estos resultados no pueden generalizarse a toda la población juvenil, sino que reflejan lo que está pasando con una muestra de estudiantes. Posteriores estudios podrán realizar comparativos en distintos segmentos muestrales, por ejemplo por grupos de edad, por grados académicos o por nivel socioeconómico.

La principal aportación del estudio fue estimar la proporción de hombres y mujeres que presentan varias conductas de riesgo alimenticio, así como las diferencias en autoeficacia saludable en diferentes niveles de riesgo en la alimentación. De esta forma, para un adecuado diseño de programas de cambio conductual se necesitan conocer los niveles de autoeficacia que poseen los individuos en las conductas a modificar. Un incremento en la capacidad para realizar una acción y la destreza para llevarla a cabo influyen en la predisposición de una persona a actuar (Bandura, 1998, 2001; Palacios & Bustos, 2012a, 2012b), de manera que es posible utilizar la autoeficacia con la finalidad de generar un cambio en la efectividad de las acciones para conservar una alimentación sin riesgo.

De los resultados obtenidos se derivan implicaciones prácticas, ya que la autoeficacia saludable y sus diferencias por niveles de riesgo alimenticio podrían ser utilizadas para fines de intervención o de investigación que permitan aumentar la capacidad y la habilidad del adolescente para manejar adecuadamente conductas de alimentación, además de usarla como promotora del cuidado de la salud al realizar programas de educación nutricional y de la salud.

En conclusión, los resultados encontrados en el presente estudio resaltan la importancia de identificar a los jóvenes (hombres y mujeres) en riesgo bajo o moderado (quienes presentan la mayor proporción), así como ubicar a los que se encuentran en alto riesgo en su alimentación (principalmente las mujeres), con la finalidad de realizar acciones preventivas selectivas o indicadas, utilizando la autoeficacia como factor clave en la realización de conductas saludables (Gutiérrez et al., 2009; Luszczynska et al., 2010; Palacios, 2011, 2015) que permita disminuir el efecto negativo del riesgo alimenticio.

REFERENCIAS

Aedo, A. & Ávila, H. (2009). Nuevo cuestionario para evaluar la autoeficacia hacia la actividad física en niños. Revista Panamericana de Salud Pública, 26(4), 324-329.

Bandura, A. (1977). Self-efficacy: Toward a unifying theory of behavioral change. Psychological Review, 84, 191-215.

____________ (1982). Self-efficacy mechanism in human agency. American Psychologist, 37(2), 122-147.

____________ (1994). Social cognitive theory and exercise of control over HIV infection. En R. J. DiClemente & J. L. Peterson (Eds.). Preventing AIDS theories and methods of behavioral interventions (89-116). New York: Plenum Press.

____________ (1998). Health promotion from the perspective of social cognitive theory. Psychology and Health, 13, 623-649.

____________ (1997). Self-efficacy: the exercise of control. New York: W. H. Freeman.

____________ (2001). Social cognitive theory: An agentic perspective. Annual Review of Psychology, 52, 1-26.

____________ (2002). Social cognitive theory in cultural context. Applied Psychology, 51(2), 269-290.

Bandura, A., Caprara, G. V., Barbanelli, C., Gerbino, M. & Pastorelli, C. (2003). Role of affective self-regulatory efficacy in diverse spheres of psychosocial functioning. Child Development, 74(3), 769-782.

Bas, M. & Donmez, S. (2009). Self-efficacy and restrained eating in relation to weight loss among overweight men and women in Turkey. Appetite, 52, 209-216. DOI: 10.1016/j.appet.2008.09.017

Benarroch, A., Pérez, S. & Perales, J. (2011). Factores que influyen en las conductas alimentarias de los adolescentes: Aplicación y validación de un instrumento diagnóstico. Electronic Journal of Research in Educational Psychology, 9(3), 1219-1232.

Davis, C., Claridge, G. & Cerullo, D. (1997). Personality factors and weight preoccupation: a continuum approach to the association between eating disorders and personality disorders. Journal of Psychiatry Research, 31(4), 467-480.

Dijkstra, A. & De Vries, H. (2000). Clusters of precontemplating smokers defined by the perceptions of the pros, cons and self-efficacy. Addictive Behaviors, 25(3), 373-385.

Elag, K. & Morey, L. (2008). Personality traits and eating behavior in the obese: Poor self-control in emotional and external eating but personality assets in restrained eating. Eating Behaviors, 9, 285-293. DOI: 10.1016/j.eatbeh.2007.10.003

Ensanut (2012). Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 2012. Resultados Nacionales. Cuernavaca: Instituto Nacional de Salud Pública.

Fagan, P., Eisenberg, M., Frazier, L., Stoddard, A. M. Avrunin, J. & Sorensen, G. (2003). Employed adolescents and beliefs about self-efficacy to avoid smoking. Addictive Behaviors, 28, 613-626.

Ferriter, C. & Ray, L. (2011). Binge eating and binge drinking: An integrative review. Eating Behaviors, 12, 99-107. DOI: 10.1016/j.eatbeh.2011.01.001

Garnerl, D. & Garfinkel, P. (1980). Socio-cultural factors in the development of anorexia nervosa. Psychological Medicine, 10, 647-656.

Gómez, P. G., León, H. R., Rodríguez, S, J., Maza, V. X. & Platas, A. S. (2014). Validación del inventario de autoeficacia percibida en conductas saludables en escolares mexicanos. En A. S. Rivera, R. Díaz-Loving, L. I. Reyes & G. M. Flores (Eds.). La Psicología Social en México (747-753), 15, México: AMEPSO.

Guzmán, S. R. & Gómez, P. G. (2010). Adaptación del inventario de autoeficacia percibida para control de peso y actividad física para población Mexicana. En S. Rivera, R. Díaz-Loving, I. Reyes, R. Sánchez & L. Cruz. (Eds.). La Psicología Social en México (475- 483), 13, México: AMEPSO.

____________ (2011). Análisis discriminante del Inventario de autoeficacia para control de peso en adolescentes mexicanos. Psicología y Salud, 21(2), 157-164.

Guzmán, S. R., Gómez, P. G., García, M. M. & Del Castillo, A. A. (2011). Análisis factorial confirmatorio del inventario de autoeficacia percibida para control de peso en la población mexicana. Psicología Iberoamericana, 19(2), 78-88.

Gutiérrez, D. B., Lippke, S., Renner, B., Kwon, S. & Schwarzer, R. (2009). Self-Efficacy and Planning Predict Dietary Behaviors in Costa Rican and South Korean Women: Two Moderated Mediation Analyses. Applied Psychology, 1, 91-104.

Gwaltney, C., Shiffman, S., Norman, G., Paty, J., Kassel, J., Gnys, M., Hickcox, M. & Balanbis, M. (2001). Does smoking abstinence self-efficacy vary across situations? Identifying context-specificity with the relapse situation efficacy questionnaire. Journal of Consulting and Clinical Psychology, 66, 516- 527.

Kaye, W. (2008). Neurobiology of anorexia and bulimia nervosa. Physiology & Behavior, 94, 121-135. DOI: 10.1016/j.physbeh.2007.11.037

Leibowitz, S. F & Shor-Posner, G. (1986). Brain serotonin and eating behavior. Appetite, 7, 1-14.

Lugli, R. Z. (2011). Autoeficacia y locus de control: variables predictoras de la autorregulación del peso en personas obesas. Pensamiento Psicológico, 9(17), 43-56.

Luszczynska, A., Tryburcy, M. & Schwarzer, R. (2007). Improving fruit and vegetable consumption: a self-efficacy intervention compared with a combined self-efficacy and planning intervention. Health Education Research, 22(5), 630-638.

Luszczynska, A., Sheng, C. D., Mallach, N., Pietron, K., Mazurkiewicz, M. & Schwarzer, R. (2010). Intentions, planning, and self-efficacy predict physical activity in Chinese and Polish adolescents: Two moderated mediation analyses. International Journal of Clinical and Health Psychology, 10(2), 265-278.

Masse, L., Heesch, K., Eason, K. & Wilson, M. (2006). Evaluating the properties of a stage-specific self-efficacy scale for physical activity using classical test theory, confirmatory factor analysis and item response modeling. Health Education Research, 21, i33-i46. DOI: 10.1093/her/cyl106

Meule, A. & Platte, P. (2015). Facets of impulsivity interactively predict body fat and binge eating in young women. Appetite, 87, 352-357. DOI: 10.1016/j.appet.2015.01.003

Montero, I. & León, O. (2002). Clasificación y descripción de las metodologías de investigación en psicología. Revista Internacional de Psicología Clínica y de la Salud, 2(3), 503-508.

Nuño, G. B., Celis, A. & Unikel, C. (2009). Prevalencia y factores asociados a las conductas alimentarias de riesgo en adolescentes escolares de Guadalajara según su sexo. Revista de Investigación Clínica, 61(4), 286-293.

Palacios, D. J. (2009). Modelo biopsicosocial de las conductas de riesgo. Tesis de doctorado, no publicada. México: UNAM.

Palacios, D. J. (2010). Autoeficacia e intención conductual del consumo de tabaco en adolescentes: validez factorial y relación estructural. Adicciones, 22(4), 325-330.

____________ (2011). Las conductas de riesgo del adolescente. México: Centro de Investigación e Innovación Biopsicosocial, A.C.

____________ (2015). Estimación psicométrica de la escala de autoeficacia ante conductas de riesgo para adolescentes en México. Psychosocial Intervention, 1, 1-7.

Palacios, D. J. & Bustos, A. J. M. (2012a). Modelo de autoeficacia y habilidades ambientales como predictores de la intención y disposición proambiental en jóvenes. Revista Intercontinental de Psicología y Educación, 14(2), 143-163.

____________ (2012b). La teoría como promotor para el desarrollo de intervenciones psicoambientales. Psychosocial Intervention, 21(3), 245- 257.

____________ (2012c). La teoría social cognoscitiva para promover conducta proambiental: evaluación de constructos. En R. Díaz-Loving, A. S. Rivera & L. I. Reyes (Eds.). La Psicología Social en México (12-17), 14, México: AMEPSO.

Palacios, D. J. & Bustos, A. J. M. (2013). Validez factorial de la autoeficacia ambiental y su influencia estructural sobre la conducta proambiental en jóvenes. Revista Iberoamericana de Diagnóstico y Evaluación en Psicología, 35(1), 95-111.

Palacios, D. J. & Parrao, L. M. (2010). Intención, habilidades y eficacia para predecir el uso del condón. En A. S. Rivera, R. Díaz-Loving, A. R. Sánchez & L. I. Reyes (Eds.). La Psicología Social en México (267-272), 13, México: AMEPSO.

Palacios, D. J., Ramírez, A, V., Anaya, L. M & Martínez, M. R. (en revisión). Evaluación psicométrica de la escala de autoeficacia del consumo alimenticio.

Pearson, N., Ball, K. & Crawford, D. (2011). Predictors of changes in adolescents’ consumption of fruits, vegetables and energy-dense snacks. The British Journal of Nutrition, 105(5), 795-803.

Pinto, B., Clark, M., Cruess, D., Szymanski, S. & Pera, V. (1999). Changes in self-efficacy and decisional balance for exercise among obese women in a weight management program. Obesity Research, 7(3), 288-292.

Provencher, V., Bégin, C., Gagnon-Girouard, M., Tremblay, A., Boivin, S. & Lemieux, S. (2008). Personality traits in overweight and obese women: Associations with BMI and eating behaviors. Eating Behaviors, 9, 294-302. DOI:10.1016/j.eatbeh.2007.10.004

Saucedo, M. T. & Unikel, S. C. (2010). Validez de un instrumento multidimensional para medir factores de riesgo asociados a trastornos de la conducta alimentaria en púberes mexicanos. Revista Chilena de Nutrición, 37(1), 60-69.

Smith, D. & Robbins, T. (2013). The neurobiological underpinnings of obesity and binge eating: A rationale for adopting the food addiction model. Biology Psychiatry, 73, 804-810. DOI: 10.10 16/j.biopsych.2012.08.026

Sniehotta, F., Scholz, U. & Schwarzer, R. (2005). Bridging the intention-behaviour gap: Planning, self-efficacy, and action control in the adoption and maintenance of physical exercise. Psychology and Health, 20(2), 143-160.

Striegel-Moore, R. & Bulik, C. (2007). Risk factors for eating disorders. American Psychologist, 62(3), 181-198. DOI: 10.1037/0003-066X.62.3.181

Unikel, S. C., Bojórquez, C. L. & Carreño, G. S. (2004). Validación de un cuestionario breve para medir conductas alimentarias de riesgo. Salud Pública de México, 46(6), 509- 515.

Unikel, C. & Gómez-Peresmitré, G. (2004). Validez de constructo de un instrumento para la detección de factores de riesgo en los trastornos de la conducta alimentaria en mujeres mexicanas. Salud Mental, 27(1), 38-49.

Unikel, C., Saucedo, M. T., Villatoro, J. & Fleiz, C. (2002). Conductas alimentarias de riesgo y distribución del índice de masa corporal en estudiantes de 13 a 18 años. Salud Mental, 25(2), 49-57.

Wilson-Barlow, L., Hollins, T. & Clopton, J. (2014). Construction and validation of the healthy eating and weight self-efficacy (HEWSE) scale. Eating Behaviors15, 490-492.

Notas de autor

El artículo es parte de las actividades de la Estancia Posdoctoral Vinculada al Fortalecimiento de la Calidad del Posgrado Nacional del Conacyt.

El segundo autor agradece el apoyo otorgado por el FOFIUAQ, 2014.