LOS ESPACIOS VERDES PÚBLICOS DE LAS MUJERES. LA CONECTIVIDAD FEMENINA EN LOS PARQUES URBANOS

WOMEN’S GREEN PUBLIC SPACES: WOMEN’S CONNECTIVITY IN URBAN PARKS

LOS ESPACIOS VERDES PÚBLICOS DE LAS MUJERES. LA CONECTIVIDAD FEMENINA EN LOS PARQUES URBANOS

Psicología Iberoamericana, vol. 25, núm. 1, pp. 68-77, 2017

Universidad Iberoamericana, Ciudad de México

Esta obra está bajo una Licencia Creative Commons Atribución 4.0 Internacional.

Recepción: 21 Julio 2016

Aprobación: 21 Noviembre 2016

Resumen: Las mujeres enfrentan más restricciones que los hombres para usar los espacios públicos. Por esta razón, las necesidades de las mujeres en los parques urbanos pueden ser diferentes. En este estudio comparativo se midieron, por medio de un cuestionario de respuesta dicotómica, las actividades que 712 mujeres y 712 hombres prefieren desarrollar en un parque. A través de una escala Likert se midió el grado de importancia otorgado a los servicios que un parque puede ofrecer. Los análisis de Chi Cuadrada y anova mostraron que las mujeres prefieren y valoran elementos que permiten la restauración, la recreación pasiva, la interacción social y el cuidado de las personas. En cambio, los hombres prefieren las actividades físicas y de competencia. Se discute la necesidad de las mujeres por la conexión social y espacial y la importancia de ésta para el estudio y manejo de los espacios verdes públicos.

Palabras clave: espacios verdes públicos, ética del cuidado, mujeres, psicología ambiental, parques urbanos.

Abstract: Women face more restrictions than men in their use of public spaces, hence their needs in urban parks may differ from those of men. This comparative study employed a dichotomous questionnaire to measure the activities that 712 women and 712 men prefer to engage in while in a park. A Likert-type scale was used to gauge the degree of importance respondents assigned to services that a park might offer. Chi Cuadrada and anova analyses showed that women preferred and value elements that allow for relaxation, passive recreation, social interaction and personal protection. In contrast, men preferred physical and competitive activities. The study discusses women’s need for social and spatial connections, as well as their importance to the study and management of green public spaces.

Keywords: green public spaces, ethics of care, women, environmental psychology, urban Parks.

Dentro del campo de la psicología ambiental se puede identificar un conjunto de literatura dedicada a las mujeres y el entorno (Altman & Churchman, 1994; Churchman, 2000; Franck & Paxson, 1989; Franck, 1989, 2002; Peterson, Wekerle, & Morley, 1978). En estos documentos se reseña el estado del conocimiento sobre las mujeres y el ambiente, y se ofrecen sugerencias para la investigación y planeación del espacio. Los artículos de investigación abordan procesos psicológicos de variada naturaleza, por ejemplo: satisfacción residencial (Chistensen & Carp, 1987); estrés ambiental (Cleland, Ball, King & Crawford, 2012); cognición y orientación espacial (Devlin & Bernstein, 1995); inseguridad (Day, 1995); actividad física (Krenichyn, 2004); transporte (Matthies, Kuhn & Klockner, 2002) y atracción interpersonal (Gueguen, 2012). Otros tópicos estudiados son la conducta proambiental de las mujeres (Joireman & Liu, 2014) y la participación de ellas en la comunidad (Mattisson, Hakansson & Jakobsson, 2015). Además, existen investigaciones singulares que abordan casos especiales de las mujeres en el ambiente, por ejemplo, las mujeres sin hogar (Bunston & Breton, 1992) y las experiencias de algunas mujeres durante expediciones en la Antártica (Kahn & Leon, 1994).

Estas obras han mostrado que el tópico de las mujeres y el ambiente es multifacético y las temáticas estudiadas son muy diversas. También han señalado que las mujeres, en la mayoría de las culturas y a través de la historia, experimentan el ambiente de forma cotidiana diferente a los hombres. Las mujeres utilizan menos el espacio público que los hombres y permanecen más en los ambientes interiores, en específico en la casa. Estas tendencias pueden variar según los diferentes contextos y las características individuales, sin embargo, diversas manifestaciones de estas diferencias se aprecian de forma transcultural. A continuación se presenta una reseña sobre el uso del espacio público por parte de las mujeres, elaborada a partir de la revisión de los autores más representativos sobre el tema (Altman & Churchman, 1994; Churchman, 2000; Day, 2000; Franck & Paxson, 1989, Franck 1989, 2002; Krenichyn, 2004; Peterson, Wekerle & Morley, 1978).

Las diferencias en el uso del espacio público entre hombres y mujeres se asocian, de manera fundamental, con la construcción de la identidad. Los padres orientan a los hijos, de forma implícita y explícita, a desarrollar diferentes actividades tipificadas para cada sexo. Las niñas, desde temprana edad, aprenden a ser menos dinámicas, a contener sus movimientos, a minimizar la actividad física y a limitar la manipulación del espacio.

La casa es concebida como el hábitat natural, por lo que aprenden a concentrarse en los espacios interiores, a ser menos exploradoras y sentirse temerosas e ilegítimas en el espacio público. En contraste, a los niños se les incita a ser activos, vigorosos y experimentadores. Se les fomenta la exploración del ambiente distante y se les brindan recursos y oportunidades para ello.

Las restricciones de acceso de las niñas al espacio público se mantienen, con diferentes expresiones, cuando son mujeres. Éstas continúan siendo percibidas como ajenas al espacio público y se espera que se encuentren en los espacios interiores, en concreto en sus casas. Si se encuentran fuera es deseable que las acompañe un hombre o los niños, o que el fin sea realizar actividades para el hogar. Además se espera que tengan expresiones discretas y amables. Asimismo, las mujeres tienen menos tiempo para el esparcimiento y para ocupar el espacio público libremente. Ellas son las principales responsables de las labores domésticas, de las compras para el hogar y de atender a los niños y a otras personas. Aun cuando trabajen siguen siendo las responsables de estas labores.

Las condiciones económicas y laborales en las que con frecuencia se encuentran las mujeres también limitan el acceso a los espacios públicos. Sus responsabilidades condicionan si pueden o no trabajar.

Es habitual que los empleos sean incompatibles con sus responsabilidades, así como con sus horarios y ubicaciones. Si trabajan, es usual que no sean bien remuneradas, por lo que tienen menos recursos y tiempo para estar en el espacio público. Otra importante fuente de restricciones es el miedo. Las mujeres tienen más temor al crimen en los espacios públicos que los hombres.

El principal temor es al asalto sexual, al rapto y a los accidentes de los niños. Estos temores, más el acoso sexual que es experimentado de manera frecuente, modifican de forma significativa el comportamiento de las mujeres en el espacio público. Frank y Paxson (1989) identifican diversas estrategias que las mujeres llevan a cabo al sentirse temerosas: evitar lugares, no salir por la noche si no es necesario, ir acompañadas, evitar vestimentas provocativas y mantener una vigilancia constante.

El temor en el espacio público promueve algunos patrones particulares. Por ejemplo, los lugares que tienen usos temporales, como los festivales en las calles, atraen más la presencia de las mujeres que los lugares con usos fijos. Es más probable que usen y se sientan más seguras en espacios con amplia ocupación, con diversos usos, con diferentes tipos de personas y donde consideren que existe una persona responsable de la seguridad del lugar (Franck, 1989; Krenichyn, 2004).

El llegar al espacio público también es complicado para las mujeres. Éstas dependen, con mayor frecuencia que los hombres, del transporte público. Lo usan más a menudo para diversos objetivos y realizan más trayectos acompañadas de otras personas. El temor y las dificultades de traslado reducen la libertad de las mujeres para actuar y permanecer en el espacio público.

LA ETICA DEL CUIDADO Y EL USO DEL ESPACIO PUBLICO

Gilligan (1982) propuso una teoría acerca del desarrollo moral de las mujeres que permite comprender los principios morales que pueden influir en el uso del espacio público y en las necesidades que presentan en él.

Gilligan señala que las mujeres desarrollan una visión de un mundo que se sostiene por las relaciones sociales armónicas y el cuidado entre las personas. Por su parte, los hombres apelan a las leyes y la lógica para darle orden al mundo. A la visión de las mujeres Gilligan la llamó ética del cuidado, mientras que a la de los hombres la nombró ética de la justicia. Estas distintas formas de ver la realidad, de acuerdo a Gilligan, tienen su origen en la propia apreciación de uno mismo. Los hombres se definen y valoran a sí mismos a través de parámetros objetivos, los cuales los sitúan como entes separados del mundo. Por su lado, las mujeres se definen de acuerdo a las relaciones estables que mantienen con otras personas y a sus habilidades para proporcionar cuidado y ayuda. Gilligan menciona que durante el desarrollo los hijos son criados principalmente por la madre. Mientras que las niñas no tienen problema en identificarse con su madre y asimilar sus roles, el niño concibe que asemejarse a ella es una amenaza para su masculinidad. Por tanto, las niñas replican la ética del cuidado de sus madres, mientras que los niños construyen una separación de ésta (Gilligan, 1982).

Gilligan indica que la ética del cuidado es un imperativo moral que influye en las decisiones cotidianas. Éste puede extenderse al uso del espacio público. Day (2000) estudió las preferencias de las mujeres en espacios como bibliotecas, cafeterías, museos, etcétera. Las preferencias reportadas estuvieron asociadas a mantener las relaciones sociales y cuidar a los demás. Ellas mencionaron que suelen sumarse a las preferencias colectivas con la finalidad de mantener la cohesión social, aunque esto sea incompatible con sus preferencias individuales. Gilligan ha sido criticada por generalizar los principios de la ética del cuidado, así como por la metodología empleada para sus investigaciones (Grenno & Maccoby, 1986). Sin embargo, para Day (2000) es más probable que las mujeres desarrollen la ética del cuidado que los hombres.

Los estudios sobre uso del tiempo (Pentland, Harvey, Lawton & McColl, 1999) también han mostrado evidencia consistente con la ética del cuidado en diversas partes del mundo. Estos estudios se enfocan en las actividades de la vida diaria de las personas. Larson y Verma (1999) estudiaron diversas culturas con distintos niveles de desarrollo y encontraron que las niñas realizan más actividades de mantenimiento del hogar que los niños y las suelen llevar a cabo, en mayor medida que los niños, en el interior de la casa. Gross y Swirski (2002) encontraron que las mujeres, a lo largo del mundo, realizan la mayoría del trabajo doméstico, aun el mantenimiento de la casa y el cuidado de los niños, incluso si laboran tiempo parcial o completo. Esta tendencia parece ser constante a través del tiempo (Sayer, 2016). En México, el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (inegi) realiza la Encuesta Nacional Sobre Uso del Tiempo, en la que se exploran actividades específicas de cuidado a niños, adultos, ancianos, discapacitados y enfermos. Los datos muestran que de las 27 actividades investigadas (por ejemplo, dar de comer, bañar, ayudar en las tareas escolares), sólo en dos de ellas los hombres dedican más horas a la semana que las mujeres (inegi, 2014).

El parque urbano es un espacio público que resulta muy relevante para la vida de los habitantes de las ciudades debido a los beneficios directos e indirectos que éste genera. Se ha demostrado que estar expuesto a la naturaleza ayuda a reducir el estrés y a disminuir el esfuerzo que realizan la mente y nuestros sentidos para procesar la información urbana (Kaplan, 1995; Ulrich, et al., 1991). Esto es valioso en especial para las mujeres. Un estudio realizado con 6 500 mujeres de 21 países, tanto desarrollados como emergentes, encontró que éstas reportan sentirse estresadas, presionadas por el tiempo y sin tiempo para relajarse (The Nielsen Company, 2011). Esta percepción se acentúa más en los países emergentes, y las mujeres de México ocupan el segundo lugar en esta tendencia. Los parques urbanos pueden ser un ambiente donde las mujeres tengan la oportunidad de restaurarse, sin embargo, ellas deben enfrentar múltiples obstáculos para poder acceder a ellos. Para lograr que los beneficios de la naturaleza de los parques impacten a las mujeres es necesario poner atención a lo que necesitan las mujeres de forma cotidiana. En el presente estudio se consideró importante conocer qué actividades prefieren desarrollar los hombres y las mujeres en un parque urbano, así como qué servicios y elementos de infraestructura les son importantes.

Al considerar que los hombres y las mujeres difieren en la naturaleza de su crianza, las restricciones acerca del uso del espacio público, las responsabilidades en la vida diaria, así como los imperativos morales sobre el cuidado de las personas y las relaciones sociales, se puede esperar que sus respectivas preferencias y juicios acerca de lo que es importante en un parque urbano sean distintas. Se planteó la hipótesis de que las mujeres, en mayor medida que los hombres, prefieren las actividades y valoran los servicios e infraestructura que promueven la interacción social y el cuidado de las personas.

METODO

En el estudio participaron 1 424 personas de la Ciudad de México. Los participantes fueron 50% hombres y 50% mujeres. La edad promedio fue de 36.29 (de=16.24, mín=11, máx=90). El promedio de edad de las mujeres fue de 37.29 años (de=16.06), y la de los hombres fue de 35.30 (de=16.36). De los participantes, 53% reportaron estar casados, y 47.7% solteros. De los encuestados 55.8% reportó estar laborando (hombres 65.4%; mujeres, 46.1%).

Se elaboró un cuestionario con dos secciones: la primera se dedicó a las preferencias por las actividades que los participantes podrían desarrollar en un parque urbano; la segunda sección se dedicó a explorar la importancia que los participantes le otorgan a diversos servicios y elementos de infraestructura que un parque urbano puede ofrecer. Para obtener validez de contenido en el instrumento se elaboraron los reactivos con base en bibliografía especializada sobre las necesidades, actividades y requerimientos de las personas en los parques urbanos (García, 2009; Kaplan, Kaplan & Ryan, 1998; Laurie, 1983; Matsuoka & Kaplan, 2008).

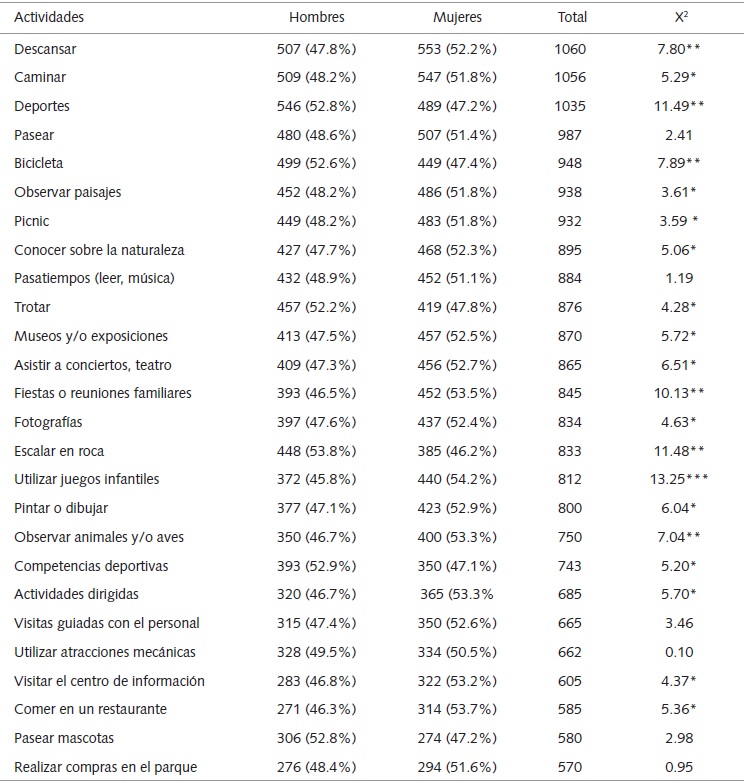

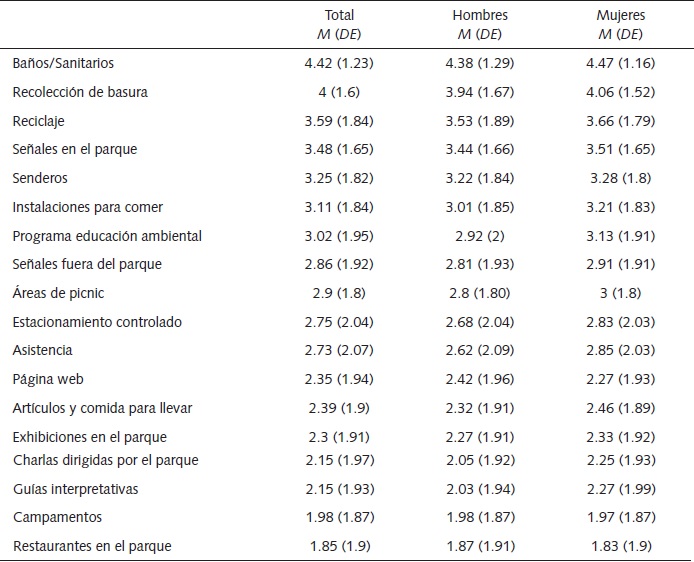

En la primera sección del instrumento (α=0.90) se solicitó a los encuestados que señalaran dentro de una lista de 26 actividades en cuáles estarían interesados en participar (Tabla 1). En la segunda sección (α=0.90) la indicación fue que se calificara en una lista de 18 opciones (Tabla 2) qué tan importantes son los elementos enlistados para el participante y sus acompañantes. Para calificar se utilizó una escala de 1 (irrelevante) a 5 (indispensable).

RESULTADOS

Preferencias por las actividades

Los participantes de ambos sexos manifestaron la intención de participar en la mayoría de las actividades. En 19 de las 26 actividades prefirieron participar más del 50% de los encuestados (Tabla 1). Las actividades con mayor preferencia son descansar, caminar, practicar deportes, pasear, andar en bicicleta y observar paisajes.

Nota. *p ≤ 0.05, ** p < =0.01, p < =0.001

Las actividades menos reportadas por los participantes involucran la intervención del personal de un parque: actividades dirigidas, visitas guiadas, utilizar atracciones mecánicas, visitar el centro de información, comer en un restaurante y realizar compras en el parque. Las mujeres mostraron mayor intención por participar en las actividades. En 20 de las 26 actividades la cantidad de mujeres que prefirió participar fue mayor que la de los hombres. La prueba Chi Cuadrada (Tabla 1) muestra que existen 20 diferencias significativas entre hombres y mujeres en las preferencias por las actividades.

Las actividades en las que no se encontraron diferencias son: pasear, pasatiempos (leer, escuchar música), visitas guiadas con el personal, utilizar atracciones mecánicas, pasear mascotas y realizar compras en el parque. Los hombres reportaron significativamente mayor preferencia que las mujeres por las actividades deportivas y de competencias: practicar deportes, andar en bicicleta, trotar, escalar en roca y participar en competencias.

En contraste, las mujeres reportaron significativamente mayor preferencia que los hombres en:

-

Actividades de contemplación y restauración (descansar, observar paisajes, caminar, tomar fotografías, observar animales y aves).

-

Actividades de recreación pasiva (conocer sobre la naturaleza; visitar museos y exposiciones; asistir a conciertos, teatro; pintar o dibujar; actividades dirigidas por el personal; visitar el centro de información)

-

Actividades de interacción social y de cuidado de las personas (hacer picnic; realizar fiestas o reuniones familiares; utilizar juegos infantiles al aire libre; comer en un restaurante).

Los resultados indican que las mujeres tienen preferencias más diversas y prefieren implicarse en un mayor número de actividades. Los hombres se orientan más hacia la acción, el deporte y la competencia. Las mujeres, en contraste, se enfocan hacia las actividades de contemplación y descanso, de recreación pasiva y de cuidado y convivencia.

Valoracion de los servicios e instalaciones

Los servicios e instalaciones que el total de los encuestados valoraron como más importantes fueron aquellos relacionados con las necesidades fisiológicas y la higiene (los baños, la recolección y reciclaje de la basura), así como con el desplazamiento dentro del parque (los senderos y la señalización). Los servicios e instalaciones que hombres y mujeres consideraron como los menos importantes fueron los restaurantes y las zonas de exhibiciones dentro del parque, las zonas de campamento y las guías interpretativas (Tabla 2).

La Tabla 2 muestra que de las 18 opciones a valorar sólo en 5 se encontraron diferencias significativas. Las diferencias se ubicaron en tres tipos de servicios e instalaciones: a) relacionados con la alimentación: instalaciones para comer (F=3.92, p=0.04) y áreas de picnic (F=4.43, p=0.03); b) relacionados con la posibilidad de contar con auxilio en caso de requerirlo (asistencia) (F=4.09, p=0.04); c) relacionados con elementos educativos: programas de educación ambiental (F=3.87, p=0.04) y guías interpretativas (F=4.80, p=0.02). Las mujeres valoraron como más importantes estos elementos que los hombres.

DISCUSION

Necesidades humanas en ambientes naturales

Las actividades (descansar, caminar, practicar deportes, pasear, andar en bicicleta y observar paisajes) y los servicios e instalaciones del parque (los baños, la recolección y el reciclaje de la basura, los senderos y la señalización) que los participantes, hombres y mujeres, indicaron preferir con mayor frecuencia son consistentes con las necesidades humanas, que se han identificado a lo largo de numerosos estudios, en ambientes naturales: el contacto con la naturaleza, la recreación, el juego y la comprensión del espacio (Kaplan, Kaplan & Ryan, 1998; Matsuoka & Kaplan, 2008).

El contacto con la naturaleza incluye la contemplación y fascinación por la misma, así como poder descansar. También incorpora la preferencia estética y por un ambiente limpio. La comprensión del espacio implica poder orientarse y desplazarse dentro de él.

La mayoría de las actividades reportadas como las menos preferidas son actividades que involucran la intervención de los empleados del parque. Estos resultados sugieren que la preferencia está relacionada con el grado de autonomía con la que las actividades se pueden desarrollar. De acuerdo con Francis (1989), la satisfacción con el espacio está determinada, en gran medida, por la capacidad de las personas para controlar sus propias experiencias en el lugar. Los resultados de esta investigación apoyan esta tesis. La preferencia de las mujeres por actividades educativas, de contemplación y descanso es consistente con la literatura revisada sobre las experiencias de las niñas y mujeres con el ambiente.

A las niñas se les fomenta el ser cautelosas, poco exploradoras y mesuradas (Franck & Paxson, 1989; Franck, 2002). A los hombres, quienes prefirieron las actividades deportivas y de competencias, se les promueven la exploración y la acción sobre el ambiente.

Etica de cuidado y conectividad socioespacial

De acuerdo con Gilligan (1982), las mujeres se definen por la conexión con el mundo y con los demás al ser la separación su principal amenaza. Esta última tendencia es la que define a los hombres. Este principio moral se expresa también de forma espacial. Mientras los hombres se enfocan en algunas actividades deportivas, las mujeres prefieren conectar múltiples actividades en el parque. Esto representa un parque con complejidad y riqueza, características que son deseables ya que las mujeres necesitan espacios multifuncionales (Franck, 1989; Krenichyn, 2004). La conexión entre espacios y actividades también promueve la presencia de personas, aspectos que incrementan el uso del espacio y la sensación de seguridad (Krenichyn, 2004). El imperativo moral de cuidar a las personas y a las relaciones sociales (Gilligan, 1982) se mostró en la preferencia de las mujeres por actividades que permitan la alimentación y la convivencia (picnic, reuniones familiares) y en la importancia que le otorgan a los servicios que brindan conexión, interacción y cuidado (instalaciones para comer, áreas de picnic, servicios de asistencia).

Los hombres, en cambio, prefieren actividades en las que compiten con otros.

La etica del cuidado de si misma y del ambiente

De acuerdo a Gilligan (1982), conforme las mujeres maduran el imperativo moral de cuidar a otros se extiende hacia el cuidado de sí mismas. Este aspecto se reflejó en las preferencias que mostraron, en mayor medida que los hombres, hacia actividades como descansar, observar paisajes, caminar, tomar fotografías y observar animales y aves. Este contacto con la naturaleza brinda restauración y reduce el estrés (Kaplan, 1995; Ulrich et al., 1991). Del mismo modo, las actividades como visitar museos, asistir a conciertos, pintar y dibujar son esparcimiento que no logran en su vida diaria. Las mujeres, al poseer poco tiempo libre para su propia recreación (Altman & Churchman, 1994; Franck & Paxson, 1989; Krenichyn, 2004) podrían ver en el parque una fuente de distracción y descanso. La ética del cuidado, de acuerdo a Day (2000), también se puede extender hacia el cuidado del ambiente. Las mujeres mostraron esta extensión en los aspectos que señalaron importantes para un parque. En mayor medida que los hombres, ellas consideraron importantes los programas de educación ambiental y las guías interpretativas.

CONCLUSIONES

En un parque urbano las mujeres y los hombres necesitan el contacto con la naturaleza, recreación, comprensión y control del espacio. Sin embargo, las mujeres y los hombres son diferentes en las formas en que satisfacen estas necesidades. Los resultados muestran que las actividades que prefieren realizar las mujeres en un parque urbano, así como lo que consideran importante en él, son distintas a las de los hombres. Las mujeres conciben un parque multifuncional, interconectado, donde puedan relacionarse y cuidar de otros y de sí mismas. Los hombres, en cambio, conciben el parque en términos de acción. Las mujeres en su rutina diaria deben conectar todo lo que está desconectado (Franck, 2002), y esto puede ser muy desgastante. A través de la conectividad se pueden contrarrestar los obstáculos para que las mujeres obtengan experiencias positivas de los parques.

La conexión social y espacial que las mujeres prefieren en los parques implica que estos sean vistos de una forma distinta. Los parques urbanos se deben ver como una red donde se desenvuelven diversas personas, en distintos espacios, con diferentes y múltiples actividades.

En un parque de este tipo se promueve un sentido de comunidad, seguridad y solidaridad entre las mujeres, así como un fortalecimiento de sus redes, lo cual puede ayudar a que ellas logren desafiar estereotipos y se definan como usuarias legítimas de los espacios públicos.

La conectividad también implica pensar más allá del parque. Éste debe concebirse como parte de una red urbana. El transporte, los servicios, las calles, los horarios y otros elementos deben estar conectados de tal manera que favorezcan el acceso y uso seguro del parque.

Para lograr esto, es necesario que las mujeres estén incluidas en la toma de decisiones sobre los parques, ya que así harán notar lo que es necesario e importante desde sus particulares contextos.

La ética del cuidado es una propuesta teórica para comprender la experiencia de las mujeres en el espacio público. Sus principios pueden ser una base para guiar la investigación, las políticas públicas y el diseño de los mismos. La ética del cuidado no pretende perpetuar roles o estereotipos, es un marco para entender los contextos en los que viven las mujeres y tomarlos en cuenta para favorecer su vida diaria. Estos contextos son, en gran medida, impuestos por la sociedad, así que es posible trabajar para cambiarlos hacia algo más equitativo.

Los estudios sobre las mujeres y sus espacios son necesarios para revelar lo que no se conoce o insistir en lo que se conoce pero no se toma en cuenta. Aportan información para cuestionar proyectos y espacios así como para mostrar inequidades. Apoyados en evidencia empírica es más probable tomar decisiones con base en los contextos cotidianos de los diferentes grupos de usuarios, en lugar de apoyarnos en supuestos. Son necesarias más investigaciones sobre las mujeres y el ambiente, incluyendo los parques urbanos, por ello son aconsejables los estudios cualitativos que indaguen en profundidad qué prefieren, valoran y necesitan. También es necesario estudiar grupos más diversos de mujeres, con la finalidad de poder identificar las semejanzas y diferencias entre ellos. Otros temas también deben ser explorados. La percepción de control en los parques puede ser una variable que intervenga en diversas cuestiones, como la satisfacción con el lugar y los procesos de apropiación e identidad con el mismo. Al considerar la subjetividad y la diversidad de las mujeres, así como otros tópicos, se corre menos riesgo de ver el tema de una manera parcial, distante de la complejidad y vastedad de factores que intervienen en las relaciones entre las mujeres y los ambientes.

Agradecimientos

Esta investigación se realizó con el apoyo de: El Programa de Apoyo a Proyectos de Investigación e Innovación Tecnológica (papiit-dgapa-unam), proyecto IN405016 “Espacios verdes públicos y sustentabilidad. Estudios culturales, sociales y ambientales”. Se agradece el apoyo para la elaboración de este artículo a Diana Mariana Sánchez Baltazar, becaria del proyecto, y a la doctora. Amaya Larrucea Garritz, responsable del proyecto.

La Coordinación de Vinculación de Proyectos Especiales, Facultad Arquitectura, unam.

REFERENCIAS

Altman, I. & Churchman, A. (eds.) (1994). Women and the Environment. Nueva York: Plenum Press.

Bunston, T. & Breton, M. (1992). Homes and homeless women. Journal of Environmental Psychology, 12, 149–162.

Christensen, D. & Carp, F. (1987). peqi-based environmental predictors of the residential satisfaction of older women. Journal of Environmental Psychology, 7, 45–64.

Cleland, V. J., Ball, K., King, A. C. & Crawford, D. (2012). Do the individual, social, and environmental correlates of physical activity differ between urban and rural women? Environment and Behavior, 44, 350-373.

Churchman, A. (2000). Women and the environment: Questioned and unquestioned assumptions. En S. Wapner, J. Demick, T. Yamamoto & H. Minami (eds.). Theoretical Perspectives in Environment-Behavior Research (89-106). Dordrecht, Netherlands: Kluwer Academic Publishers.

Day, K. (1995). Assault prevention as social control: women and sexual assault prevention on urban college campuses. Journal of Environmental Psychology, 15, 261–281.

Day, K. (2000). The ethic of care and women’s experiences of public space. Journal of Environmental Psychology, 20, 103–124.

Devlin, A. S. & Bernstein, J. (1995). Interactive wayfinding: Use of cues by men and women. Journal of Environmental Psychology, 15, 23–38.

Francis, M. (1989). Control as a dimension of publicspace quality. En I. Altman & E. Zube (eds.), Public places and spaces (pp. 147-172). Nueva York: Plenum Press.

Franck, K. A. & Paxson, L. (1989). Women and urban public space: Research, design and policy issues. En I. Altman & E. Zube (eds.). Public places and spaces. Nueva York: Plenum Press.

Franck, A. (1989). A feminist approach to architecture: acknowledging women’s ways of knowing. En E. P. Berkeley (ed.). Architecture: A Place for Women. London: Smithsonian Institution Press.

Franck, K. (2002). Women and the environment. En R. Bechtel & A. Churchman (eds.). Handbook of Environmental Psychology. Nueva York: John Wiley.

García, K. (2009). Espacios abiertos recreativos de uso local: análisis de los aspectos psicosociales en el diseño (Tesis de licenciatura no publicada). Facultad de Arquitectura, Universidad Nacional Autónoma de México.

Gilligan, C. (1982). In a different voice: Psychological theory and women’s development. Cambridge: Harvard University Press.

Gross, J. & Swirski, B. (2002). Time use surveys and gender equality. Adva Center: Tel Aviv.

Gueguen, N. (2012). The sweet smell of courtship: Effects of pleasant ambient fragrance on women’s receptivity to a man’s courtship request. Journal of Environmental Psychology. 32, 173-177.

Instituto Nacional de Estadística y Geografía (2014). Encuesta Nacional sobre Uso del Tiempo 2014 [Base de datos]. Recuperado de: Base de datos enut 2014. Recuperado de: http://www3.inegi.org.mx/sistemas/microdatos/encuestas.aspx?c=34533&s=est

Joireman, J. & Liu, R. L. (2014). Future-oriented women will pay to reduce global warming: Mediation via political orientation, environmental values, and belief in global warming. Journal of Environmental Psychology, 40, 391–400.

Kahn, P. M., & Leon, G. R. (1994). Group climate and individual functioning in an all-women Antarctic expedition team. Environment and Behavior, 26, 669-697.

Kaplan, S. (1995). The restorative benefits of nature: Toward an integrative framework. Journal of Environmental Psychology, 15, 169-182.

Kaplan, R., Kaplan, S. & Ryan, R. (1998). With people in mind: Design and management of everyday nature. Washington, D. C.: Island Press.

Krenichyn, K. (2004). Women and physical activity in an urban park: Enrichment and support through an ethic of care. Journal of Environmental Psychology, 24, 117–130.

Larson, R. & Verma, S. (1999). How children and adolescents spend time across the world: Work, play, and developmental opportunities. Psychological Bulletin, 125, 701-736.

Laurie, M. (1983). Introducción a la arquitectura del paisaje. Barcelona: Gustavo Gili.

Matsuoka, R. & Kaplan, R. (2008). People needs in the urban landscape. Landscape and Urban Planning, 84, 7-19.

Matthies, E., Kuhn, S. & Klockner, C. A. (2002). Travel mode choice of women: The result of limitation, ecological norm, or weak habit? Environment and Behavior, 34, 163-177.

Mattisson, K., Hakansson, C. & Jakobsson, K. (2015). Relationships between commuting and social capital among men and women in southern Sweden. Environment and Behavior, 47, 734-753.

The Nielsen Company (2011). Reporte de Women of Tomorrow: A Study of Women Around the World. Recuperado de: http://www.nielsen.com/content/dam/corporate/us/en/reports-downloads/2011-Reports/Women-of-Tomorrow.pdf

Pentland, W. E, Harvey, A. S., Lawton, M. P. & McColl, M. A. (eds.) (1999). Time Use Research in the Social Sciences. Países Bajos: Kluwer Academic Publishers.

Peterson, R., Wekerle, G. R. & Morley, D. (1978). Women and environments: An overview of an emerging field. Environment and Behavior, 10, 511-534.

Sayer, L. C. (2016). Trends in women’s and men’s time use, 1965-2012: Back to the future? En S. McHale, V. King, J. Van Hook & A. Booth, Gender and couple relationship. Suiza: Springer International Publishing.

Ulrich, R. S., Simons, R. F., Losito, B. D., Fiorito, E., Miles, M. A. & Zelson, M. (1991). Stress recovery during exposure to natural and urban environments. Journal of Environmental Psychology. 11, 201-203.