Narrativas sobre la organización familiar durante el desempleo masculino

Narratives on family organization during male unemployment

Narrativas sobre la organización familiar durante el desempleo masculino

Interdisciplinaria, vol. 34, núm. 2, pp. 275-294, 2017

Centro Interamericano de Investigaciones Psicológicas y Ciencias Afines

Esta obra está bajo una Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional.

Recepción: 07 Marzo 2016

Aprobación: 25 Abril 2017

Resumen: Se presenta una descripción de las narrativas de parejas acerca de los ajustes causados por el desempleo masculino en la organización familiar. Se seleccionaron parejas residentes de municipios aledaños a Bogotá (Colombia), cuyos padres habían perdido su empleo como fuente principal de ingreso y llevaban un mínimo de 6 meses desempleados. Se realizaron entrevistas y un grupo de discusión. El método fue de tipo cualitativo, desde un enfoque social interpretativo. Como estrategia de procesamiento, se utilizó el análisis del discurso narrativo. En conclusión, se vio que en las parejas no hubo una negociación explícita sobre el reparto de las tareas domésticas, por lo que estas se van asumiendo de acuerdo con lo que cada esposo voluntariamente quiera asumir. En la toma de decisiones, las esposas adquieren mayor poder, mientras que los hombres tienden a retraerse. El miembro que obtiene un salario tiene mayor poder de decisión sobre gastos importantes, aunque la administración del dinero es compartida. Para solventar la situación de desempleo, la familia recurrió a restringir gastos no básicos, a sostenerse con los ingresos de la mujer y a apoyarse en amigos y familiares. En la mayoría de los casos no se alteraron significativamente los roles de género, debido a que el hombre no asume el trabajo doméstico como su fUnción principal. Finalmente, la situación de desempleo puede manejarse mejor si las parejas están abiertamente de acuerdo acerca de las responsabilidades de cada cónyuge y si hay flexibilidad en los roles y funciones relativos a la organización familiar.

Palabras clave: Desempleo masculino, Organización familiar, Roles de género, Toma de decisiones, Tareas del hogar.

Abstract: Job instability, economic conditions and the active entry of women to the productive sector, have produced a tension with roles and functions traditionally assigned to men and women. This situation becomes more evident when a man loses his job. This, because he has identified himself as an external individual who provides home sustenance. This article describe narratives of married couples aboutfamily organization adjustment caused by male unemployment. Participants were couples living in rural zones at north from Bogotá, in which the man lost his job, and maintained this unemployment status for at least six months. The selection criteria used for this sample was being a couple in a current marital status (married or cohabitating for more than two years) with one or more children (at least one living in the same household). The method used in this case was qualitative with a social interpretative approach, including interviews and focus groups as recollection techniques. The processing strategy used was an analysis of the narrative discourse, were the main categories were as follows: (a) distribution of housework, (b) handling money and power, and (c) coping strategies. The results showed that, in general, an important aspect of the activities assignment within the family were misled by gender conceptions, creating some conflicts; in this sense, the inhibition of dialogues of the unemployed father, to distribute functions and assignments can be attributed to his discomfort. There had been no explicit negotiation about family organization and role assignment, reason why every husband assumed the task that they wanted to contribute with. From job loss, the man usually takes the individual decision to increase his participation in household chores, as compensation for the efforts made by his wife to be the provider; but the role of men in housework is secondary, and fails to fulfill the expectations despite his efforts. Most women in the sample agreed that their husbands should not take the leading role in household tasks due to the lack of skills to carry them. On the other hand, women who accept the leading role of man at home are afraid that they may use this new role as an excuse for not seeking work. When both worked, the man’s salary was considered the principal household income and so it was used to pay the main basic expenses such as utilities, food, transportation, and mortgage or rent. If the woman worked, her salary was taken as a supplement for this expenses and the rest was used for additional costs like recreation, clothing. Before unemployment, decisions about money management were made by the man in his role of contributor; when the man became unemployed, woman acquire more power on decision-making, while men tend to withdraw due to his new condition. Therefore, we can conclude that the member of the family (couple) who receives a salary has greater decision power over the other on what has to do with important expenses. Couples develop coping strategies like increasing female work: three of the four women get a job to cope with the economic situation, and two women have doubled their journeys to increase revenue to restrict non-core expenses. Other strategies were to receive support from friends and extended family diminish costs. Finally, we concluded that in most cases the gender roles did not have a significant alteration because couples did not assume housework as a main function of men. The proposed strategies along with family and social support can be useful; however, the situation can improve itself if couples openly agree on the responsibilities for each spouse and there is greater flexibility in the role assignment.

Keywords: Male unemployment, Family organization, Gender roles, Decision-making, Housework.

Introducción

El fenómeno del desempleo ha sido una preocupación constante en todas las sociedades, independientemente de los sistemas políticos, socioeconómicos o culturales. En el año 2015, la tasa de desempleo mundial alcanzó el 5.8% (Organización Internacional del Trabajo [OIT], 2016). El desempleo en la zona norte-occidental de Europa se situó en 10.1%, sintiéndose particularmente alto en Grecia (24.6%) y en España (20.8%), mientras que en este mismo año, la tasa de desempleo en Latinoamérica y el Caribe se situó en 6.5%, según la OIT (2016). En el interior de la región latinoamericana, esta cifra se ve afectada por una alta variabilidad; por ejemplo, tomando las cifras promedio en el Siglo XXI, en México el índice natural ha sido de 5% en promedio, mientras que en Chile se dio un porcentaje de desocupación del 10% y en Argentina la tasa se situó en un 15% (Ball, De Roux & Hofstetter, 2012).

Específicamente en Colombia, la tasa de desempleo viene descendiendo desde índices de más del 10% para el año 2013, hasta un 8.9% en el año 2015, según el Departamento Nacional de Estadísticas (DANE, 2015). Pese a esta disminución, no se ha logrado reducir el desempleo hasta el promedio regional.

En la actualidad la inestabilidad en el empleo, las condiciones económicas y el ingreso activo de la mujer al sector productivo, han generado una tensión con los roles y funciones tradicionalmente asignados a hombres y mujeres. Los hombres ya no son los únicos responsables de las necesidades materiales de la familia, poniéndose en cuestionamiento la identidad masculina construida a lo largo de la historia. Hoy en día se han dado avances hacia la igualdad de género en la participación en el trabajo, en sociedades que buscan ser más equitativas (Mora, 2007; Weckström, 2012). Sin embargo, a pesar de la necesidad de que los roles y funciones de género se adapten a las circunstancias con mayor flexibilidad, aún no se han logrado superar suficientemente las concepciones tradicionales. Esta situación se hace evidente cuando el hombre pierde su trabajo, ya que el hombre se identifica más con su función de proveedor, papel que muchas veces es aceptado por las mismas mujeres en sus representaciones sobre trabajo y desempleo (Larragaña, Valencia & Ortiz, 2012; Martín, Uribe & Gaitán, 2014). En ese orden, según Afonso y Poeschl (2006)

“se culpabiliza más a los hombres cuando se encuentran en una situación de desempleo, adquiriendo esta un carácter más negativo e implicando más desventajas para los hombres que para las mujeres” (p. 257).

Estos conflictos pueden ocurrir cuando el desempleo frustra las expectativas frente a las funciones atribuidas al género masculino. El género desde lo sociocultural se entiende como el conjunto de estereotipos, roles o prescripciones asignadas a lo femenino o masculino; estos estereotipos se construyen en un momento y contexto social determinados y son mantenidos por la cultura y las creencias (Pérez, 2006). Aunque por la tradición los roles de género se validan como realidades y así se transmiten generación tras generación. Estos roles pueden ser modificados si se vuelven obsoletos o poco funcionales frente a las circunstancias; pero no es sencillo este cambio, ya que la dominancia de los estereotipos hace que muchas veces se generen tensiones y dilemas cuando por distintas razones se requiere un reajuste de las pautas, como en el caso de desempleo masculino (Durán, 2006; Figueroa, 2010; Georgiades, 2015; Tena & Jiménez, 2006). En este sentido, para la mujer el asumir el rol de proveedora muchas veces significa apartarse de actividades y funciones preferidas que ven como propias del género femenino: la crianza de los hijos y la organización del hogar (Martín, Uribe & Gaitán, 2012).

Se puede decir que en la vida moderna la mayor participación de la mujer en el campo laboral ha demandado un replanteo de las funciones vitales que tradicionalmente eran asignadas al género femenino. Una de estas funciones es la que concierne al trabajo doméstico, que abarca tareas tales como la preparación de alimentos, la limpieza, el cuidado de los miembros de la familia o la dirección y gestión de labores y gastos. Este trabajo doméstico ha sido tradicionalmente asumido por las mujeres casi como una obligación social, mientras que los hombres se han visto eximidos de esta responsabilidad, participando en mayor o menor grado en ellas por decisión personal o familiar (Durán, 2006). La participación del hombre en estas funciones es mayor en la actualidad que en las generaciones de 30 ó 40 años atrás (Wainerman, 2003), pero, particularmente en el contexto latinoamericano, como lo indican diversos estudios en países como México, Argentina, Chile, España o Colombia, no se ha dado un cambio decidido a esta asignación ya que, aunque las mujeres se incorporan cada vez en mayor cantidad al trabajo remunerado, no hay reciprocidad en la incorporación del hombre al trabajo doméstico, lo cual genera situaciones desiguales en el reparto de responsabilidades (Afonso & Poeschl, 2006; Burín, 2007; Calvo & Castro, 1995; Carrasco & Domínguez, 2011; Díaz, Godoy & Stecher, 2005; Meil, 2005; Merlinsky, 2002). Esto se puede explicar por la diferencia entre el aporte monetario del hombre, habitualmente considerado el primario, ya que su dedicación exclusiva al trabajo y las desigualdades salariales entre hombre y mujer le permiten superar el aporte económico de la mujer, considerado secundario; igualmente, los ingresos del hombre cobran mayor importancia por cuanto se destinan al sostén de la familia, mientras que para el proveedor secundario sus ingresos son para cubrir sus propios gastos o prevenir una eventual pérdida de apoyo por terminación de la unión (Parkman, 2004.). Esto incidiría para que el proveedor principal quede eximido de la mayor parte del trabajo doméstico.

Esta situación de inequidad también se repite en sociedades que podrían percibirse como más equitativas en los roles asignados. Por ejemplo, un estudio en Norteamérica confirmó que a pesar de que el hombre ha aumentado su participación en el trabajo doméstico, aún no se equipara con la de la mujer (Shirley & Wallace, 2004). En otra investigación realizada en Suecia se vio que el trabajo doméstico es una actividad muy ligada al género, ya que las mujeres tienden a tener una mayor responsabilidad que los hombres en las tareas domésticas (Harryson, Strandh & Hammarstrom, 2012).

En este estudio se vio cómo el desequilibrio en estas funciones produjo en las mujeres un alto nivel de estrés y riesgo de problemas psicológicos, especialmente cuando las expectativas de ellas son las de tener una relación más equitativa. Esta inequidad es reforzada cuando hay tiempos de austeridad financiera, ya que la mujer debe redoblar sus esfuerzos para mantener su participación en las tareas del hogar y a la vez cubrir el vacío económico (Cappellini, Marilli & Parsons, 2014).

Otro aspecto de la vida cotidiana en el que se presentan estos conflictos es la estructura jerárquica, donde se ubican las relaciones de autoridad y obediencia, así como la toma de decisiones. En este sentido se ha mantenido la prevalencia histórica de los roles de género, ya que las grandes decisiones parecen ser monopolio masculino, la jefatura familiar suele recaer en el varón aun cuando haya perdido el empleo (Tena & Jiménez, 2006), pese a que en los aspectos organizativos y en los de índole afectiva, la mujer en Colombia haya mantenido un liderazgo, delegado por los hombres (Calvo & Castro, 1995). Esta persistencia en sostener las creencias y prácticas tradicionales podría tener eco en los hijos, quienes viven estos modelos y posiblemente al crecer los reediten en sus propias familias, ya que los niños durante la infancia van configurando sus creencias y valores y a la vez adquieren actitudes y comportamientos sobre el ejercicio de la autoridad y la igualdad en las relaciones (Marasca, M., Marasca, R. & Imhoff, 2013).

Estos antecedentes muestran una tensión entre los cambios en las condiciones económicas, laborales y sociales y las formas de organización de la cotidianidad en las parejas modernas.

La perspectiva del estudio realizado fue el enfoque sistémico desde el construccionismo social. Ver a la familia como un sistema interaccional es adoptar una epistemología circular que está por encima de la búsqueda de causas y efectos, enfocándose más bien en la observación de relaciones y las descripciones interaccionales, así como en la capacidad de auto-organización y la activación de recursos internos y externos de un sistema para afrontar los cambios y mantener su organización en equilibrio estable (Keeney, 1994; Watzlawick, 1986). Así el construccionismo social se sitúa en la construcción colectiva de conocimiento mediante el lenguaje, visto no como un medio de transmisión, sino como un proceso generador de realidades, reconociendo la capacidad activa de los miembros de reconstruir reflexivamente su realidad (Gergen, 1994). De esta forma desde el enfoque social interpretativo se pasa a hablar de relatos, que emergen como realidades narrativas construidas socialmente, que dan sentido a la vida y la organizan, asumiendo a las familias como sistemas generadores de significado (Keeney, 1994).

“Estas narrativas conversacionales implican procesos interaccionales que permiten escuchar múltiples versiones sobre la realidad que se investiga” (Pava-Ripoll, 2015, p. 217).

De esta forma se propusieron encuentros conversacionales, donde las parejas interactuaron entre sí y con los investigadores creando relatos explicativos que se van interpretando y consolidando como verosímiles en la medida en que toman representatividad al ser narrados en distintos espacios, donde las vivencias individuales van cobrando un sentido más amplio y reflexivo en la interacción.

La pregunta de investigación propuesta es ¿Qué cambios ocurren en la organización cotidiana de la familia cuando el padre pierde su empleo? En este sentido, se entiende la organización cotidiana como el conjunto de rutinas que se establecen con base en las funciones y tareas propias de un sistema familiar; por esto se indaga sobre la narrativa creada en torno a estas vivencias rutinarias, ya que

“a través de su discurso las personas reflejan la consolidación del consenso, la negociación y el acuerdo sobre la naturalización de las rutinas” (Mora, 2007, p. 60).

El objetivo que guió a este estudio fue comprender cómo las familias ajustan su organización al quedar desempleado el padre, para afrontar la situación.

Método

Para esta investigación se eligió un método de tipo descriptivo y cualitativo, desde un enfoque social interpretativo, ya que se buscó profundizar en referentes comunes a otros grupos sociales, pero redefinidos de un modo local (Briones, 1999; Corbetta, 2003).

Participantes

Inicialmente se realizó un pre-muestreo de 31 parejas con desempleo masculino residentes en las zonas urbanas o rurales de los municipios de la Sabana al norte de Bogotá. Fueron contactadas por referidos, asistentes a centros de servicios y en actividades con las comunidades. En este sondeo pre-muestral se determinaron características predominantes útiles para seleccionar la muestra. Se seleccionaron^ parejas (58%) que llevaban entre seis meses y un año sin empleo y 13 (41.9%) que llevaban más de un año desempleados. En cuanto al tipo de empleo perdido, 17 parejas (54.8%) reportan que el contrato era a término indefinido.

Las familias procedían de estratos económicos donde hay dependencia del empleo como fuente principal de sustento y su pérdida genera un fuerte impacto al no tener cómo reemplazar a corto plazo este ingreso por carecer de capital de trabajo (Andrade, 1990; Horton & Hunt, 1997). La estratificación social es la conformación en estratos (grupos verticales) bien diferenciados de acuerdo a criterios relacionados con ingresos y nivel de vida (Andrade, 1990). En la clasificación tradicional se utilizan las categorías de clase alta, media y baja y sus derivaciones intermedias (Horton & Hunt, 1997). Puede notarse la dependencia al trabajo de las tres clases sociales: media - alta, media - baja y baja - alta, mientras que en la clase alta - baja y alta - alta se posee dinero y bienes y en la clase baja-baja el empleo no es sustancialmente la fuente de mantenimiento. Estos niveles dependientes del trabajo se pueden asemejar a los estratos 2, 3, 4 y 5 de la clasificación determinada por el Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas de Colombia (DANE, 2007) para el censo nacional.

Así se determinó una segmentación intencional para conformar la muestra, tomando parejas pertenecientes a los estratos 2, 3 ó 4 y en la cual los hombres hubieran perdido su empleo a término indefinido. Las parejas debían estar en relación marital (en matrimonio o unión libre mayor de 2 años) y tener uno o más hijos conviviendo con ellos. Asimismo, el hombre debía llevar desempleado un lapso igual o mayor a 6 meses.

No se tuvieron en cuenta pérdidas de empleos temporales o de trabajos del sector informal o secundario (Gelles & Levine, 1996). Así, se buscó que los participantes estuvieran afrontando las demandas propias de perder su principal fuente de ingresos.

En primera instancia se convocaron a seis parejas para las entrevistas; después acudie

ron tres de ellas al grupo focal. Finalmente, el equipo investigador decidió contactar a dos más para reunir un total de ocho parejas buscando la saturación de los resultados. Los participantes firmaron un consentimiento informado.

La muestra conformada tuvo finalmente las siguientes características:

1- Cuatro hombres y cinco mujeres estaban en edad adulta temprana, entre 20 y 40 años, y cuatro hombres y tres mujeres en etapa de adulto medio, entre 40 y 60 años, según las etapas del ciclo vital individual (Glick, Berman, Clarkin & Rait, 2001).

2- Según el nivel educativo, un hombre era profesional, tres hombres tenían estudios universitarios incompletos, dos hombres bachillerato completo y dos hombres, estudios primarios. De las mujeres, una tenía estudios universitarios incompletos, cinco eran bachilleres y dos esposas tenían estudios primarios.

3- Siete de las ocho mujeres tenían trabajo y una mujer había renunciado a su empleo.

4- Tres esposos llevaban entre 6 y 11 meses desempleados al momento de la entrevista, 3 de uno a 3 años y 2, más de 6 años sin trabajo.

5- Tres familias vivián en casa propia, tres en arriendo y dos con familiares.

6- En siete hogares la esposa mantenía el hogar; en el restante ninguno de los dos estaba trabajando y se han mantenido con ahorros y ayuda de familiares.

7- Dos hogares pertenecían a estrato 2, cinco hogares al estrato 3 y un hogar al estrato 4 (el estrato se determina por la vivienda y se refleja en las facturas de servicios públicos).

Instrumentos

a.- Entrevistas: Las entrevistas “tienen el doble propósito de reconstruir la perspectiva del grupo estudiado, al tiempo que obtienen la información necesaria para responder al problema de investigación” (Bonilla & Rodríguez, 2005, p. 161).

Desde la perspectiva sistémico-constructivista, entrevistar al sistema familiar devela la construcción conjunta de la realidad, además de tener un efecto confirmatorio en la organización (Feixas, Procter & Neimeyer, 1996).

Las entrevistas se desarrollaron en base a un guión, que fue validado por jueces expertos. Los tópicos o categorías centrales desarrollados con preguntas guía, fueron los siguientes:

1- Distribución de tareas domésticas: ellas son las responsabilidades y actividades asociadas al cuidado general del hogar, tales como la limpieza, el orden, la preparación de alimentos y el cuidado de los hijos (Durán, 2006). Preguntas guía: ¿Antes del desempleo del padre, cómo era la organización de las tareas en la casa? ¿Hubo cambios en la distribución de las tareas domésticas al quedar el padre desempleado?

2- Manejo del dinero y poder: se refiere a la autoridad y la toma de decisiones sobre los asuntos internos de la familia, así como a la gestión y administración de los ingresos y gastos de la economía familiar (Olson, 1991). Preguntas guía: ¿Hubo cambios en el manejo de los gastos después del desempleo del padre? ¿Cómo se toman actualmente las decisiones sobre el presupuesto?

3- Acciones para manejar el desempleo: obtención de recursos internos, desde los vínculos afectivos y recursos externos provenientes de fuentes de ingreso o aportes desde el apoyo social (Wynne, 1987, citado por Glick, et al., 2001; Olson, 1991). Preguntas guía: ¿De qué manera afrontó la familia la situación de desempleo del padre? ¿Qué apoyos han tenido para solventar la situación económica?

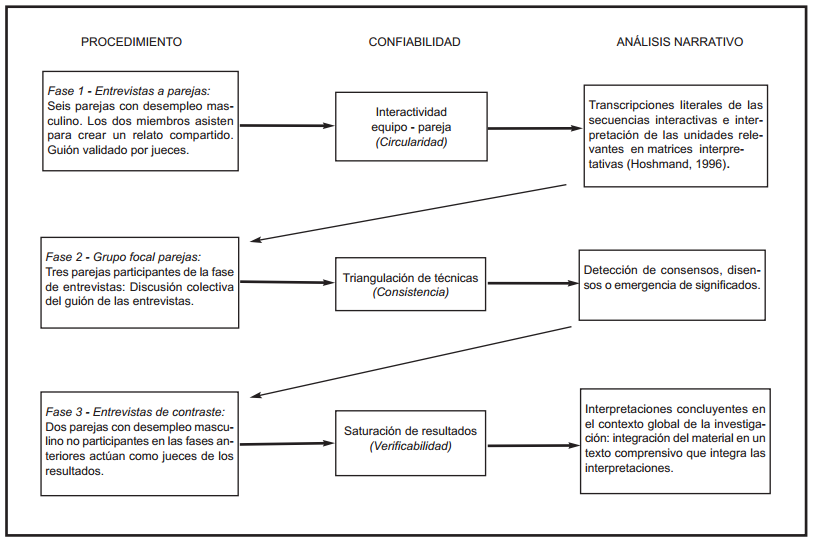

b.- Grupo de discusión: Como estrategia de validez se utilizó la triangulación de técnicas (ver Figura 1) mediante el grupo de discusión basado en lograr una situación que verifique las ideas pertinentes o válidas mediante un espacio de opinión grupal interconectando los puntos de vista (Canales & Peinado, 1995).

Procedimiento

Se realizaron distintos tipos de entrevistas en varias fases (ver Figura 1).

Fase 1: Entrevistas a parejas. En una sala de la institución universitaria, las parejas fueron entrevistadas por un equipo investigador, conformado por dos investigadores (un entrevistador líder y un co-entrevistador) y una observadora (estudiante de Psicología y auxiliar entrenada en el proyecto), a fin de tener diferentes niveles de observación. Cada entrevista tuvo una duración de 1 hora y 20 minutos aproximadamente. En ellas los dos miembros de la pareja contestaron interactivamente las preguntas realizadas por el equipo, de tal manera que se construyera un relato sobre su experiencia, convalidado por ambos cónyuges y comprendido por el grupo. Para ello, los investigadores contra-preguntaban buscando consensos, diferencias o ampliaciones de lo afirmado, de forma que cada uno opinara sobre lo dicho por su compañero. Las conversaciones se filmaron y fueron transcritas literalmente por la observadora, quien adjuntó sus anotaciones.

Posteriormente, se hizo un primer análisis del discurso narrativo (Hoshmand, 1996), codificando los textos y asignándolos a las categorías.

Fase 2: Grupo de discusión. A este grupo asistieron tres parejas que participaron previamente en las entrevistas, para posibilitar consensos y diferencias en la discusión, consolidando así los resultados de la primera fase de entrevistas. El equipo entrevistador nombró un moderador y los otros dos investigadores se ubicaron en distintos sitios de la mesa, para animar a los miembros de las parejas a participar de manera equitativa. Se repreguntó sobre el mismo guión de las entrevistas, pero introduciendo preguntas relacionadas con afirmaciones hechas en las sesiones previas. Así, se buscó generar un relato comprensivo, en el que se discutieran vivencias particulares en un marco más general, pero cuidando que el acuerdo grupal no inhibiera las narrativas excepcionales o las diferencias de opinión, para minimizar así el efecto de deseabilidad social.

De esta forma se logra la discusión de las categorías mediante la triangulación de técnicas, lo que aumenta la credibilidad (Okuda & Gómez-Restrepo, 2005) permitiendo comprender las vivencias individuales y las experiencias compartidas u opiniones del grupo sobre los significados de cada unidad de análisis, es decir, los construidos por cada pareja. Con las transcripciones del grupo de discusión, el equipo investigador consolida los resultados, construyendo un texto comprensivo que da respuesta al objetivo.

Fase 3: Entrevistas de contraste. Para corroborar lo obtenido en las fases anteriores y llegar a la saturación de la información, se contrastaron las interpretaciones de esas fases con dos parejas con los mismos criterios de selección, pero que no habían participado en el desarrollo de los resultados obtenidos previamente, para que comparen estos con su experiencia y llegar así a la saturación desde lo ya analizado.

Finalmente y con el aporte de una asesora externa se realizó una consolidación de los resultados para revisar las interpretaciones frente a los supuestos de los investigadores, en un proceso autorreferencial que posibilitara deducir con claridad los significados de las narrativas (Elkaim, 1998). Así, se integra una estrategia de categorización con un proceso hermenéutico interpretativo, enriquecido en cada encuentro (Bonilla & Rodríguez, 2005; González, 2000; Valles, 1997).

Como estrategia de procesamiento, se utilizó el análisis del discurso narrativo personal (Hoshmand, 1996) codificando el material en matrices interpretativas; luego se hizo el análisis comparativo, permitiendo establecer relaciones semánticas entre los constructos para la obtención de resultados (Martín et al., 2012). Desde esta postura, el conocimiento es generado por la necesidad de dar sentido a expresiones del sujeto estudiado, cuya significación para el problema objeto de estudio es solo indirecta e implícita:

“La interpretación es un proceso en que el investigador integra, reconstruye y presenta en construcciones interpretativas diversos indicadores obtenidos durante la investigación” (González, 2000, p. 51).

De esta manera, una vez recolectada la información mediante las grabaciones audiovisuales, se transcribió el material y así se ubicaron las unidades relevantes.

Resultados

Los resultados se informan según las categorías analizadas, que desglosan el campo de interés. Inicialmente se presentan las interpretaciones apoyadas con extractos textuales tomados de las transcripciones, y posteriormente se describen los aportes de las entrevistas de contraste y la discusión del grupo focal.

Categoría 1: Distribución de tareas domésticas

Con respecto a las tareas domésticas, no hubo una negociación explícita, porque se van asumiendo espontáneamente, en concordancia con lo que cada esposo decida participar. Debido a esto, las parejas en su totalidad sostienen que antes del desempleo masculino, las mujeres se encargaban de la mayor parte de estas tareas, debido a que creían haberse preparado desde niñas para ejercer esta función. Los hombres, al considerar que su rol no era interno y al no sentirse capacitados, se ubicaban en un rol complementario, apoyando con tareas específicas en las que se consideraban con habilidad, como se ve en este diálogo:

“Él era consentido en su casa, y en mi casa, obviamente a nosotras nos enseñaron todos los quehaceres y yo por eso era muy ordenada y exigente. Entonces, al principio del matrimonio fue duro pues él me decía: -como yo doy para la casa así mismo usted debe colaborar en la casa. Pero ahora que él está desempleado ayuda más en el trabajo de la casa; él hace el desayuno, lava la locita, o cuando llega temprano prepara la comida” (Esposa de la pareja 1).

“Yo diría que ahora hago un 30 ó 35% de las cosas de la casa” (Esposo de la pareja 1).

A partir de la pérdida de empleo, el hombre casi en general toma la decisión individual de incrementar su participación en las tareas del hogar, a manera de compensación por el esfuerzo que realiza la esposa al ser la proveedora. Esto ha llevado a cierta flexibilidad en la repartición de funciones:

“Después de perder el trabajo se subió un poquito más el porcentaje (de trabajo doméstico que él hace) pero lo hice a conciencia. Por ejemplo ella me dice, -estoy lavando ropita-, y yo le digo -tranquila que yo la saco- y la cuelgo; también cojo la que está en la cuerda y la doblo; eso no lo hacía antes. Le echo una barrida a la casa, cosa que no hacía nunca cuando estaba trabajando. Ahora limpio el polvo de los muebles, y otras cositas. Trato que a ella no le toque tan duro, porque llega cansada y yo estoy todo el día por ahí sin hacer nada” (Esposo de la pareja 1).

Pero en la mayoría de los casos el rol del hombre en las tareas del hogar es secundario y no llega al protagonismo a pesar de su desocupación laboral. Según ellos, el hombre no fue educado para esta función, así se resiste a asumir del todo un rol que cree no le corresponde:

“Es muy duro para un hombre estar en la casa, no por el trabajo de la casa, pues no es que me quede grande el oficio; yo lo realizo pues al no tener empleo y estar en la casa pues no me voy a quedar durmiendo, y hago los oficios de la casa mientras mi mujer está laborando. Pero es duro para el hombre que debe estar afuera en el campo laborando” (Esposo de la pareja 4).

De esta forma, en las parejas entrevistadas se percibió la dificultad para intercambiar los roles, a pesar de que las mujeres permanecen más tiempo fuera de casa debido a su ingreso al trabajo o porque aumentaron su carga laboral y la mujer sigue liderando las tareas del hogar.

“Las labores del hogar no están organizadas porque todos los días no estoy en casa; cuando estoy en casa colaboro con los quehaceres, hasta con cocinar, que no me gusta; pero ella me critica” (Esposo de la pareja 2).

“Respecto a eso, si definitivamente no lo tenemos organizado (las tareas del hogar) por los dos trabajos que tengo; de pronto el tiempo que me queda para el hogar no es mucho, pero él me puede colaborar un poco más y no lo hace; no lo culpo porque el ambiente en que creció fue de machistas, pero yo no puedo ser así” (Esposa de la pareja 2).

Las esposas refuerzan esta creencia de que el hombre no tiene habilidad para el trabajo doméstico, al comportarse como las poseedoras del territorio, revisando y criticando lo que hace el esposo, como se vio en este segmento de otra pareja:

“El ayuda a hacer las cosas en la casa y puede hacerlo con muy buena voluntad; pero (las mujeres) somos más metódicas con el aseo. Ellos barren un poquito y el reguero sigue ahí porque no barren todo; entonces una llega (del trabajo) a acabar de hacer lo que ellos hicieron. Aunque él lo hace con muy buena voluntad, yo en el momento no lo veo así; entonces uno viene a rozar con él por eso y se empieza a afectar la relación. Ellos limpian y ya” (Esposa de la pareja 3).

En cuanto a la crianza y cuidado de los hijos, las parejas sostienen que los hombres han participado en estas tareas desde el principio de matrimonio, pero también de manera complementaria; asimismo, el hombre tiende a ceder a su esposa la imposición de las reglas hacia los hijos, como lo confirma una esposa:

“Si yo tengo que salir a hacer cualquier cosa o voy con mis amigas, él no tiene ningún inconveniente en cuidarlas. Se queda con las niñas, las baña, las arregla y de hecho mis hijas creo disfrutan más al estar con él que conmigo, porque yo soy más estricta, les coloco más reglas, mientras que él en cambio se dedica más a jugar” (Esposa de la pareja 3).

No obstante, en dos parejas el hombre asumió definitivamente el liderazgo de las tareas domésticas, así como el cuidado y crianza de los hijos. Esto se dio en un caso debido a que el hombre por su discapacidad no pudo volver a trabajar fuera de casa, mientras que en el otro caso, la mujer por su jornada de trabajo extendida a más de 10 horas diarias prefirió delegar del todo las funciones domésticas. En estos casos hay satisfacción en las parejas por esta inversión de roles:

“Él es muy hogareño y muy juicioso; él no es una persona que tenga yo que decirle que ayude; él me colabora mucho, tanto que prácticamente hace todas las labores en el hogar” (Esposa de la pareja 6).

En las entrevistas de contraste, la pareja 8 aceptó que se generaron conflictos relacionados con el factor económico, porque ella asumía la totalidad de las tareas domésticas y por no poder compartir otros espacios para el esparcimiento y la recreación.

Para la esposa de la pareja 7 hay algunas tareas que el hombre no debe hacer por falta de conocimiento o porque las ven como exclusivas de la mujer; por esto, para el esposo fue difícil adaptarse al nuevo rol de colaborar con los quehaceres del hogar y aceptar la crítica de la mujer.

Las esposas de las parejas 7 y 8 no están de acuerdo con que el hombre asuma la dirección del hogar, porque esa no es su función. Para las dos parejas, las tareas del hogar han tenido una clasificación clara desde antes de la situación de desempleo; el hombre se ve más involucrado en tareas de limpieza, cocina y cuidado de los hijos. No obstante, la madre es quien se encarga de hacer cumplir las reglas. La esposa de la pareja 7 espera más participación del esposo, pero dice que él no lo hace por la educación machista que tuvo.

En el grupo de discusión hubo diferencias con respecto al nivel de participación de los hombres en las tareas domésticas, relacionadas con la carga laboral de la mujer. Si la mujer trabaja todo el día, el hombre al quedar desempleado asume el rol principal en el hogar. Si trabaja una jornada de menor tiempo, la mujer sigue haciendo la mayor parte de las tareas domésticas y el hombre solo aumenta su participación, mientras que si la esposa tampoco trabaja el hombre sigue colaborando del mismo modo secundario, pues ella sigue liderando las tareas domésticas. Asimismo, parte del grupo vio necesario que la mujer supervise el trabajo doméstico del hombre por considerar que ellos no tienen las habilidades suficientes por su género. Pero en el caso en que el hombre asumió un rol principal en el hogar, la mujer confiaba en lo que él hacía y no controlaba su quehacer por estar demasiado cansada. En este caso en que el hombre asumió el liderazgo en el hogar, él explicó que lo hizo por necesidad pero no percibe que ese sea su rol; la razón es que ella trabaja todo el día y no puede hacerse cargo. Concluye el grupo que un esposo no haya sido activo en el hogar, no significa que no tenga capacidad de asumir el liderazgo, aunque debe mejorar en su forma de ejecutar dichas labores.

Categoría 2: Manejo del dinero y poder

Antes del desempleo, el hombre ejercía un rol de mando y lideraba la toma de decisiones sobre cómo invertir el dinero, por ser el principal aportante. De igual forma, en los casos en que ambos trabajaban, el sueldo del hombre se empleaba para los gastos básicos centrales (alimentación, servicios, vivienda, transporte) y el sueldo de la mujer complementaba estos gastos y el resto era usado para lo adicional (recreación, ropa). A partir del desempleo masculino hay un cambio: ellas tienen mayor incidencia en la toma de decisiones, mientras que el hombre tiende a retraerse por no ser el aportante:

“Se toman decisiones sobre el gasto entre los dos dependiendo de la necesidad. Obviamente la decisión final la toma ella, dependiendo de lo que tenga en la cartera, porque yo nunca sé cuánto tiene ella, nunca estoy pendiente de eso. Yo respeto eso y en ese sentido soy sumiso porque yo no tengo para dar. Yo no puedo exigir nada... Claro, de pronto digo, -Gorda se acabó el azúcar-. O ella me dice -Mira, te estás quedando sin pantalón-, y me compra un pantalón, así de sencillo” (Esposo de la pareja 1).

No obstante, en las parejas no hubo una tendencia específica sobre quién debe administrar el dinero en los gastos diarios; desde antes del desempleo masculino, en unas parejas cada cual ha manejado el dinero que obtiene, mientras que en otras, el manejo se centra en el que tenga mayor habilidad para administrar los recursos, o en el miembro que está más tiempo en el hogar:

“Yo recibo mi sueldo y se lo paso a mi esposo porque yo como administradora soy pésima, y él es el que sabe cómo se distribuye el mercado o los transportes de los chicos; yo no sé cómo hace, pero me quedo aterrada de cómo le rinde el dinero, porque en mis manos no rinde” (Esposa de la pareja 5).

En las entrevistas de contraste quedó en evidencia que para las parejas 7 y 8 el dinero se ha utilizado en la medida en que ha ido ingresando para pagar los gastos básicos, independientemente de que sea el hombre o la mujer quien lo reciba, sin necesidad de deliberar; pero reconocen que en el desempleo de él, la esposa es quien tiene el poder de decisión sobre el dinero y el hombre se retrae por no ser el aportante. No obstante, ellos reconocen que las esposas están pendientes de sus necesidades. El desempleo les aportó hábitos para el manejo y la administración del dinero, priorizando los gastos básicos y evitando despilfarros.

En el grupo de discusión se confirmó la tendencia en cuanto a que la administración de los gastos no se vio relacionada con roles de género. Surgieron otras razones como la habilidad o la disponibilidad de tiempo para entregar este manejo de los ingresos al hombre o a la mujer. Sin embargo, la mujer aumentó su poder de decisión y su autoridad al ser proveedora principal, presunción que se vio confirmada por las parejas del grupo, por lo que se puede decir que en mujeres y hombres el rol de proveedor aun conlleva un mayor estatus que el que confiere el trabajo no remunerado.

Categoría 3: Acciones para manejar el desempleo

Frente a las restricciones que ocasiona la disminución de ingresos, se evidenciaron varias estrategias y recursos internos que posibilitaron que la situación de desempleo sea más manejable. Una estrategia de manejo interno común en las familias ha sido evitar incurrir en gastos no básicos, restringiendo la compra de artículos y limitando las salidas y viajes. Sin embargo, un aspecto que les da la sensación de que la crisis es manejable, es que las parejas han logrado en general, a pesar de las limitaciones, solventar los gastos básicos en educación, alimentación y vivienda, mediante un manejo organizado de los ingresos y los apoyos recibidos:

“Todo es muy limitado; lo poco que se consigue es para apoyar a los muchachos en el estudio, pues la idea es que terminen de estudiar, pues ahora hay muchas oportunidades para el estudio, ya sea por crédito o como toque; pero que sigan estudiando, porque ahorita el que no estudie le va mal” (Esposo de la pareja 5).

La familia se percibe más unida frente a la pérdida del empleo, ya que todos colaboran restringiéndose y buscando las formas de optimizar el dinero, o buscando entradas adicionales. Los hijos han representado un apoyo muy importante por su colaboración y comprensión frente a la situación del desempleo paterno:

“Mi hijo hasta inclusive estaba sin empleo y algún día también estábamos sin dinero para los servicios y ya para cortar la luz, al día siguiente él le dijo a la mamá de una amiga que le prestara plata y nos llegó con la plata de la luz. Todo eso contribuye a que la relación no tenga la posibilidad de deteriorarse” (Esposo de la pareja 1).

Cabe destacar que aunque no se dio de manera generalizada, un aspecto cultural que emerge como recurso relevante para afrontar las crisis en unas parejas es el espiritual, al recurrir a sus creencias como un apoyo para sentirse fortalecidos frente a la crisis del desempleo:

“A mí me ha mantenido mucho mi religión; yo creo que esa ha sido la base para mí, para ser fiel en mi matrimonio, para entregarme a mis hijas y a mi esposo. Para mí la parte religiosa ha sido lo que más me ha movido” (Esposa de la pareja 3).

Desde antes del desempleo del hombre, la mitad de las mujeres tenía un empleo; las otras, a pesar de haber trabajado en etapas anteriores, se encontraban dedicadas al hogar y al cuidado de los hijos. Al presentarse la pérdida del trabajo del hombre, tres de las cuatro mujeres que no tenían empleo lo buscan como apoyo para sobrellevar la situación económica y dos mujeres han doblado sus jornadas para aumentar sus ingresos (una por consecución de doble empleo):

“Cuando mi esposo se quedó sin empleo su familia, que es muy unida, en un comienzo nos ayudó para el mercado y para servicios, porque imagínese, yo tenía los niños estudiando; como hay una hermana que está más o menos bien, ella nos ayudó provisionalmente, pero luego me dijo: -tú tienes que ponerte las pilas, trabajar, el hogar continúa, la vida continúa y así lo hice” (Esposa de la pareja 5).

“Sí, o sea nos ayudaron inicialmente cuando necesitamos, es bastante crítico pedir ayuda pero hubo apoyo familiar... Cuando nosotros nos casamos mi esposa trabajaba, pero cuando llegaron los muchachos se salió; yo creo que el haber vuelto al trabajo fue bueno para ella” (Esposo de la pareja 5).

Otro recurso para la mayoría de las parejas fue el de las redes familiares y sociales para afrontar el desempleo masculino, ya que han recibido distintos apoyos de la familia extensa para solventar gastos, dándoles dinero, o compartiendo la vivienda. Esto demostraría la importancia de buscar y aceptar este apoyo como forma de amortiguar el impacto generado por la crisis de desempleo:

“En ese sentido, por parte de la familia de él, nos ayudaron mucho, nos apoyaron en todo sentido; le dieron mucho apoyo a él especialmente, quien era el que más lo necesitaba” (Esposa de la pareja 6).

En dos parejas se inició un negocio informal de venta de alimentos, que proporciona ingresos adicionales. En varias parejas los hombres han obtenido algunos trabajos informales de corta duración, que no suplen eficientemente la falta de empleo. Estos ingresos suplen algunos gastos, especialmente del hombre:

“A veces me voy con mi papá, él tiene un camión, y me salen cositas y trabajo en mi campo; lo que gano no aporta a la casa, porque tengo muchas deudas” (Esposo de la pareja 2).

Como aspecto adicional, el tener casa propia y no poseer deudas ha sido un recurso para disminuir la tensión en las parejas. Aquellas familias donde hay deudas y viven en arriendo reportaron más roces por lo económico:

“Es de anotar que nosotros ya salvamos nuestra casita; por lo menos ese es un aliciente grande. Todo eso hace que la situación sea un poco más llevadera” (Esposo de la pareja 1).

En las entrevistas de contraste para la pareja 8, al igual que en otras parejas entrevistadas, la familia extensa le proporcionó un apoyo significativo tanto a nivel económico como con consejos para minimizar el conflicto, que se había agudizado en los primeros momentos por el desempleo. La pareja recurrió también a un grupo de oración para tranquilizarse y confiar en que podían sobrellevar la situación de desempleo. También ha recibido algún apoyo económico o en especies por parte de amigos.

Otro aspecto importante para la pareja 7 ha sido que los hijos pequeños entendieron la situación y buscaron la forma de ayudar en las tareas de la casa y ser solidarios con la situación de desempleo del padre. Así, para las dos parejas el ahorrar cocinando en casa es una actividad que une a la familia en torno a la preparación de los alimentos, en un ritual que refuerza la unión familiar.

En cuanto al aporte económico, la mujer de la pareja 7 tiene una microempresa desde antes del desempleo del marido con la que pudo solventar los gastos. En el caso de la pareja 8, la esposa consiguió un trabajo para suplir el desempleo del esposo.

En cuanto al grupo de discusión, dos de las mujeres trabajan, una porque lleva mucho tiempo en su cargo y la otra por la situación de desempleo del esposo; pero preferirían quedarse en casa por la crianza de los hijos. Por la misma razón la otra esposa se retiró de su empleo, decisión apoyada por su cónyuge.

En cuanto a otros recursos para afrontar la situación, un hombre dijo que prefiere trabajar en su propio negocio, que ya está iniciando, mientras que otro dijo que es mejor reunir y usar un capital para hacer inversiones y negocios.

El tercer hombre piensa que esas opciones tienen pocas posibilidades de prosperar, y ve como mejor alternativa reubicarse en un empleo.

En cuanto al apoyo externo, una pareja buscó apoyo en sus amigos del grupo de oración, mientras que la otra se apoyó más en la familia extensa; la tercera pareja no buscó apoyo por considerar vergonzoso que sus conocidos se enteraran de su situación. Las tres parejas han restringido sus gastos como medida para administrar con austeridad.

Discusión

El propósito del estudio realizado fue comprender cómo las familias se organizan y se adaptan a una situación de vulnerabilidad como es el desempleo, en especial cuando este le sucede al hombre, a quien le ha sido asignado tradicionalmente el rol de proveedor. Por esta razón un aspecto importante en esta organización de actividades en el hogar fue comprender la influencia de las concepciones de género. En este sentido resultó evidente que en varias parejas no hubo una redefinición de los roles, por lo que el hombre quedó sin una función específica. Las mujeres asumieron el doble liderazgo, tanto para aportar en lo económico, como para continuar con el mando en casa. Por estas mismas concepciones no hubo un diálogo explícito para distribuir las funciones o asignar tareas y esta organización se fue dando tácitamente, a medida que cada cónyuge (y particularmente el esposo) fue asumiendo voluntariamente labores que creía que le correspondían por costumbre o porque las quería o podía hacer. Las parejas actuaron de esta forma para no generar tensión; por esto las mujeres prefieren esperar silenciosamente a que los hombres tomen decisiones y actúen para apoyar el trabajo doméstico, sin presionar por su aumento.Los hombres a su vez, van tomando estas decisiones individualmente. Por lo tanto, no se da una negociación abierta. En este sentido, aunque este ajuste tácito es una manera de disminuir el estrés principalmente en el hombre, promover el diálogo franco posibilitaría una redefinición más satisfactoria y equitativa de los roles, una mayor negociación de las expectativas y un desarrollo mejor de estrategias conjuntas.

En general, las familias del estudio manifestaron que desde antes del desempleo ya había una presencia mayor de los hombres que en épocas anteriores en las labores domésticas. En el desempleo, como era esperable, al quedar con tiempo libre los hombres en casa, por iniciativa propia aumentaron su participación en dichas tareas. Este hallazgo coincide con el estudio de Solaz (2005) con parejas francesas, en el que encontró que el desempleo masculino produjo una rotación parcial de las tareas domésticas hacia el miembro desempleado. En las parejas consultadas, a partir del desempleo el hombre ha participado más en las tareas domésticas para compensar en cierto grado su inactividad. Específicamente, en cuanto a la crianza de los hijos, se vio un mayor involucramiento de los padres desempleados. Esto coincide con la tendencia evidenciada en estudios anteriores sobre el mayor involucramiento del hombre moderno en tareas de crianza (Wainerman, 2003). Sin embargo, la mujer sigue asumiendo la responsabilidad principal en el trabajo doméstico, lo que ocasiona un desajuste al tener ella que emplearse o aumentar su jornada y no poder delegar sus tareas de madre y esposa. Esta delegación no sucede en parte por la resistencia de los hombres a redefinir su papel de proveedores, y en parte debido a que para varias mujeres de la muestra, no es deseable que sus esposos asuman un rol protagónico en estas tareas, pues no lo ven aptos para desempeñarlas; igualmente, la mujeres que no aceptan el rol protagónico del hombre en casa temen que asumir esta función sea para ellos un pretexto para no buscar trabajo. Según Amarís, Camacho y Fernández (2000), quienes obtuvieron un resultado similar con familias de Barranquilla (Colombia), esto ocurre en parte porque

“el machismo ha afectado la ideología de la mujer, quien, sin tener una clara conciencia de su inmenso poder en lo doméstico, le está negando al hombre las oportunidades de vincularse a dichas actividades” (p. 171).

En cuanto a lo económico, quedó en evidencia en las parejas entrevistadas, que cuando el hombre era el miembro que aportaba un mayor porcentaje de sus entradas, tenía mayor autoridad y poder de decisión; en el desempleo masculino la mujer que provee el ingreso gana más poder, lo que coincide con lo encontrado por Quintín (2008) al investigar familias de otra ciudad de Colombia. Esto implicó un retraimiento del hombre, lo cual parece generar un desequilibrio que en un momento dado podría generar menos sensibilidad a las necesidades del miembro menos poderoso, como describe Knudson-Martin (2013). Sin embargo, este desequilibrio no sucede en la administración cotidiana de los gastos, pues las parejas sostienen que esta se hace con la participación de ambos cónyuges, delegando el liderazgo de esta función en la persona que según ellos tiene más habilidad y puede dar mejor uso al presupuesto. Es decir, esta administración no es asignada por género, a diferencia de lo encontrado en otros sondeos, donde la parte administrativa de los fondos destinados al hogar recae en las esposas (Calvo & Castro, 1995; Quintín, 2008).

De esta situación se puede deducir que hay más flexibilidad en este aspecto en las familias entrevistadas, lo que puede facilitar el logro de acuerdos y minimizar conflictos sobre el gasto y el manejo de recursos económicos.

Con relación a las soluciones desarrolladas por las parejas frente al desempleo, como era de esperarse, el aporte económico del trabajo de la mujer ha sido uno de los principales recursos ya que ellas a través del trabajo remunerado han solventado parte de los gastos del hogar. Igualmente, cuando el hombre queda desempleado en países como México y Estados Unidos, los ingresos dependen de un aumento de la tasa de actividad remunerada por parte de las mujeres (Ehlert, 2012; Tena & Jiménez, 2006). Sin embargo, esto no repercute en la disminución de responsabilidades en el hogar. Cappellini, Marilli y Parsons (2014) afirman que las mujeres incrementan su actividad simplemente multiplicando sus labores. En contraste, en países como Alemania se recurre menos al aumento del trabajo de la mujer, lo que puede relacionarse con un mayor apoyo económico para el desempleado por parte del estado y un alivio para los hogares (Ehlert, 2012).

Más allá de esto, una alternativa que en parte puede ser vista como un efecto negativo del desempleo y en parte como una solución, es la restricción de los gastos considerados no básicos para la satisfacción de necesidades primarias de la familia. Cabe destacar que a pesar de sentirse afectados por el ajuste económico, los participantes manifestaron que las familias se adaptaron a esto, no incurriendo en deudas mayores o en gastos innecesarios que pudieran desajustar el presupuesto. Aunque esta deducción puede entenderse como un efecto obligado de la situación, cabe resaltarla como una capacidad adaptativa, en cuanto a que las parejas hayan podido modificar sus hábitos de consumo y gasto sin gran traumatismo para las relaciones familiares o de pareja, a diferencia de lo ocurrido en otros estudios donde las restricciones ocasionadas por la austeridad ocasionaron un impacto emocional negativo (Frade & Coelho, 2015; Merlinsky, 2002; Weckström, 2012). En este sentido, la comprensión de los hijos frente a las restricciones económicas, la cercanía y la solidaridad hacia el padre desempleado se constituyeron en factores protectores que favorecieron el ajuste a la situación, como ocurrió en una investigación con familias italianas, en la que se encontró que en tiempos de austeridad los miembros de la familia se involucraron para manejar la situación y fortalecerse (Cappellini et al., 2014). Además de esto, un aspecto que influyó en que la crisis fuera definida como manejable fue no tener deudas y poseer bienes acumulados. Esto confirma lo planteado por Álvaro y Garrido (2003), que resaltan la importancia de un adecuado manejo financiero que prevea posibles eventos que afecten la economía familiar, dadas las circunstancias del trabajo en la actualidad, permeadas por los movimientos locales o globales, que aumentan el riesgo de una caída en las finanzas.

Otra estrategia más particular para algunas parejas fue el apoyo espiritual, basado en las creencias, que proporcionó un soporte tan valorado como eficaz. Asimismo, el soporte económico y emocional tanto de la familia extensa como de los amigos permitió disminuir el impacto psicológico del desempleo, lo que concuerda con estudios previos (Bendassolli, Coelho-Lima, Carlotto, Santos Nüssle & Ferreira, 2013; Huffman, Culbertson, Wayment & Irving, 2015). Incluso algunas parejas decidieron volver a la vivienda de los padres de uno de los cónyuges para disminuir gastos, estrategia usada también en familias desempleadas en países como Estados Unidos (Wiemers, 2014).

Un resultado que contrastó con estudios previos fue el que varios hombres entrevistados no tuvieran contemplada como solución obtener otro empleo, prefiriendo otros medios para recuperar sus ingresos, lo que mostró poca motivación para volver a trabajar en un sector laboral específico. En este sentido, se ha encontrado en otras sociedades que un factor predictor de tensión marital es el malestar que experimenta el individuo desempleado por la pérdida de su trabajo, en especial cuando hay una motivación para trabajar diferente al dinero devengado, lo que hace que la mejor estrategia sea reengancharse, mientras que otras estrategias sean poco eficaces para disminuir la crisis emocional en la pareja (Weckstrom, 2012). En este caso no se vio esta necesidad de reengancharse inmediatamente, por lo que las otras estrategias fueron eficaces para manejar la tensión. Se puede deducir de esto que el significado del trabajo es una variable que incide en el afrontamiento (Martín et al., 2012).

Como conclusión final, queda en claro que la capacidad de ajuste puede aumentar cuando se logra una mayor flexibilidad en los roles de género. Esto se vio más reflejado en las parejas donde se presentó una inversión de roles, pues las mujeres se mostraron complacidas con esta situación, corroborando la afirmación de Meil (2005):

“A mayor participación del hombre en el reparto del trabajo doméstico y a mayor satisfacción de la mujer con los términos del mismo, mayor satisfacción conyugal se manifiesta por parte de las mujeres” (p. 178).

Sin embargo, a pesar de que el manejo equitativo de tareas puede ayudar a las parejas a crear mayor intimidad y favorecer así el éxito de la relación, muchas de ellas caen en patrones estereotipados de género que crean los desequilibrios de poder destructivo e interfieren con el apoyo mutuo, como afirma Knudson-Martin (2013). Este autor propone cuatro formas de soporte que pueden aliviar la tensión al lograrse un apoyo mutuo en las parejas: (1) la responsabilidad compartida relacional, (2) la vulnerabilidad mutua, (3) la sintonía mutua y (4) la influencia compartida. En este sentido, es recomendable para las parejas contemplar la posibilidad de acordar explícitamente cuales son las responsabilidades que asumirá cada uno, si uno de ellos queda sin empleo. En la medida en que las parejas se permitan el diálogo franco y puedan enriquecer un modelo de relación cooperativo para enriquecer su organización familiar desligándose de las concepciones de género tanto en el trabajo productivo como en el doméstico, va a ser para ellas más viable adaptarse a las tensiones que ocurren lógicamente por la disminución de ingresos o por las demandas propias del entorno social y económico.

Finalmente, este estudio presenta varias limitaciones tales como el número reducido de participantes y la localización de la muestra en una pequeña región de Colombia, lo que imposibilita la generalización de sus resultados. Conforme a las características propias de la estrategia cualitativa, constituye un aporte para comprender las experiencias por las que atraviesan familias localizadas en una zona específica que se hallan en situación de desempleo masculino, y así enriquecer el conocimiento sobre la dinámica del cambio y los recursos que van emergiendo en el proceso de ajuste familiar, económico y social de las parejas.

Dado lo anterior, para el desarrollo de futuras investigaciones sería pertinente avanzar en el reconocimiento de tendencias poblacionales en las prácticas para manejar el impacto del desempleo masculino en la organización familiar en distintas composiciones familiares y en diversas regiones y países, de tal forma que se siga avanzando en el conocimiento aplicable a cada grupo cultural específico. Igualmente, se podría incluir en la indagación el soporte que pueden proporcionar las instituciones y las redes estatales, privadas o comunitarias, tanto de índole material como psicológico, para desarrollar focos de intervención y asesoramiento a estos amplios sectores de la población mundial afectados por las crisis económicas y sociales de la sociedad contemporánea.

Figura 1

Fases

Referencias bibliográficas

Afonso, R.M. & Poeschl, G. (2006). Representaciones del impacto de la situación de desempleo en las prácticas familiares [Representations of the impact of the unemployment situation in family practices]. Revista de Psicología Social, 21, 241-158.

Álvaro, J.L. & Garrido, A. (2003). Desempleo, salud y exclusión social [Unemployment, health and social exclusion]. Madrid: Siglo XXI.

Amarís, M., Camacho, R. & Fernández, I. (2000). El rol del padre en familias con madres que trabajan fuera del hogar [The role of the father in families with mothers working outside the home]. Psicología desde el Caribe, 5, 157-175.

Andrade, S. (1990). Introducción a la ciencia política [Introduction to political science]. México: Harla.

Ball, L., De Roux, N. & Hofstetter, M. (2012). El desempleo en América Latina y el Caribe [Unemployment in Latin America and the Caribbean]. Serie Documentos Cede, 2012-02. Bogotá: Ediciones Uniandes.

Bendassolli, P.F., Coelho-Lima, F., Carlotto, M.S., Santos Nüssle, F. & Ferreira, I.M. (2015). Estratégias utilizadas pelos trabalhadores para enfrentar o desemprego [Coping strategies used by workers facing unemployment]. Revista Colombiana de Psicología, 24(2), 347-362. http:// dx.doi.org/10.15446/rcp.v24n2.44416.

Bonilla, E. & Rodríguez, P. (2005). Más allá del dilema de los métodos [Beyond the dilemma of methods], (3ra. ed.). Bogotá: Norma.

Briones, G. (1999). Epistemología de las ciencias sociales [Social sciences epistemology]. Bogotá: ASCUN. ICFES.

Burín, M. (2007). Trabajo y parejas: Impacto del desempleo y de la globalización en las relaciones entre los géneros [Labor and couples: Impact of unemployment and globalization on gender relations]. En M.L. Jiménez & O. Tena (Coords.), Reflexiones sobre masculinidades y empleo (pp. 59-80). México: UNAM.

Calvo, G. & Castro, Y. (1995). La familia en Colombia, un estado del arte [The family in Colombia, a state of the art]. Bogotá: Instituto Colombiano de Bienestar Familiar.

Canales, M. & Peinado, A. (1995). Grupos de discusión [Discussion groups]. En J. Gutiérrez & J. Delgado (Comps.), Métodos y técnicas cualitativas de investigación en ciencias sociales (pp. 287-316). Madrid: Síntesis.

Cappellini, B., Marilli, A. & Parsons, E. (2014). The hidden work of coping: Gender and the micro-politics of household consumption in times of austerity. Journal of Marketing Management, 30(15-16), 1597-1624.

Carrasco, C. & Domínguez., M. (2011). Family strategies for meeting care and domestic work needs: Evidence from Spain. Feminist Economics, 17(4), 159-188. http://dx.doi.org/10.108 0/13545701.2011.614625

Corbetta, P. (2003). Metodología y técnicas de inves tigación social [Methodology and techniques of social research]. Madrid: Mc Graw Hill.

Departamento Nacional de Estadísticas [DANE] (2007). Colombia Estadística 1998-2006 [Statistical Colombia 1988-2006]. Bogotá: DANE.

Departamento Nacional de Estadísticas [DANE] (2015). Tasa de desempleo [Unemployment rate]. Recuperado el 31 de agosto de 2015 de www.dane.gov.co

Díaz, X., Godoy, L. & Stecher, A. (2005). Significados del trabajo, identidad y ciudadanía. La experiencia de hombres y mujeres en un mercado laboral flexible [Meanings of work, identity and citizenship. The experience of men and women in a flexible labor market]. Cuadernos de Investigación, No. 3. Santiago de Chile: CEM.

Durán, M. (2006). Sociopsicología del trabajo no remunerado [Sociopsychology of unpaid work]. En A. Garrido (Coord.), Sociopsicología del trabajo (pp. 133-176). Barcelona: UOC.

Ehlert, M. (2012). Buffering income loss due to unemployment: Family and welfare state influences on income after job loss in the United States and western Germany. Social Science Research, 41, 843-860. http://doi.org/10.1016/j.ssresearch.2012.02.002.

Elkaim, M. (1998). Autorreferencias, intersecciones y ensambles. La terapia familiar en transfornación [Self-references, intersections and assemblies. Familiy therapy in transformation]. Barcelona: Paidós.

Feixas, G., Procter, H.G. & Neimeyer, G.J. (1996). Líneas convergentes de evaluación: Contribuciones sistémicas y constructivistas [Converging lines of assessment: Systemic and constructivist contributions]. En G.J. Neimeyer (Comp.), Evaluación constructivista (pp. 139-170). Barcelona: Paidós.

Figueroa, A. (2010). Reseña de “Reflexiones sobre masculinidades y empleo” de María Lucero Jiménez Guzmán y Olivia Tena Guerrero (Coords.) [Review of “Reflections on masculinities and employment” of María Lucero Jiménez Guzmán and Olivia Tena Guerrero]. Argumentos, 63(22), 317-325.

Frade, C. & Coelho, L. (2015). Surviving the crisis and austerity: The coping strategies of Portuguese households. Indiana Journal of Global Legal Studies, 22(2), 631-664.

Gelles, R. & Levine, A. (1996). Introducción a la sociología: Con aplicaciones a los países de habla hispana [Introduction to sociology: With applications to Spanish speaking countries]. México: McGraw-Hill Interamericana.

Georgiades, S. (2015). Unemployment in greek cypriot families: Psychosocial impact, coping strategies, and grassroots-level solutions. The Cyprus Review, 27(2), 65-88.

Gergen, K. (1994). Realities and relationships. Soundings in social construction. Cambridge, MA: Harvard University Press.

Glick, I.D., Berman, E.M., Clarkin, J.F. & Rait, D. S. (2001). Terapia conyugal y familiar [Family and marital therapy] (4ta. ed.). Madrid: Aula Médica.

González, F. (2000). Investigación cualitativa en psicología. Rumbos y desafíos [Qualitative research in Psychology. Directions and challenges]. México: Thomson.

Harryson, L., Strandh, M. & Hammarstrom, A. (2012). Domestic work and psychological distress ¿What is the importance of relative socioeconomic position and gender inequality in the couple relationship? PloS ONE, 7(6), e38484. Recuperado el 5 de febrero de 2016 de http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3374813/.http://dx.doi.org/10.1371/journal.pone.0038484.

Horton, P. & Hunt, C. (1997). Sociología [Sociology] (3ra. ed.). México: Mc Graw- Hill.

Hoshmand, L.T. (1996). La narrativa personal en la construcción comunal de sí mismo y los asuntos vitales [Personal narrative in the communal construction of himself and vital issues]. En G. Neimeyer (Comp.), Evaluación constructivista (pp. 171-194). Barcelona: Paidós.

Huffman, A., Culbertson, S., Wayment, H. & Irving, L. (2015). Resource replacement and psychological well-being during unemployment: The role of family support. Journal of Vocational Behavior, 89, 74-82.

Keeney, B. (1994). Estética del cambio [Aesthetic of change]. Barcelona: Paidós.

Knudson-Martin, C. (2013). Why power matters: Creating a foundation of mutual support in couple relationships. Family Process, 52(1), 518. http://doi.org/10.1111/famp.12011

Larragaña, M., Valencia, J. & Ortiz, G. (2012). Efectos de la asimetría de género en la representación social del desempleo femenino [The effects of gender asymmetry in the social representation of female unemployment]. Psykhe, 21(1), 83-98.

Marasca, M., Marasca, R. & Imhoff, D. (2013). Indagación del autoritarismo en la infancia: Vinculaciones con la orientación de dominancia social y los valores en niños y niñas de la ciudad de Córdoba (Argentina) [Authoritarianism's inquiry in childhood: Correlations with social dominance orientation and values in boys and girls in Cordoba city (Argentina)]. Interdisciplinaria, 30(1), 139-161. Recuperado el 24 de junio de 2016 de http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=18027808008> https://doi.org/10.16888/interd.2013.30.1.8

Martín, E., Uribe, S. & Gaitán, M. (2012). Significados sobre el trabajo para parejas en situación de desempleo masculino [Meanings about work for couples in situation of masculine unemployment]. Diversitas: Perspectivas en Psicología, 8(2), 235-248.

Martín, E, Uribe, S. & Gaitán, M. (2014). Men without work: The impact of change in social roles. En Y. Omi, L. Rodriguez & M. Peralta (Eds.), Lives and relationships: Culture in transitions between social roles (pp.137-162). Charlotte: Information Age Publishing.

Meil, G. (2005). El reparto desigual del trabajo doméstico y sus efectos sobre la estabilidad de los proyectos conyugales [The unequal distribution of domestic work and its effects on the stability of conjugal projects]. Revista Española de Investigaciones Sociológicas, 111, 163-179.

Merlinsky, M.G. (2002). Las consecuencias sociales de la desocupación en Argentina. El desempleo y sus múltiples modos de exclusión [Social consequences of unemployment in Argentina. Unemployment and its different ways of exclusion]. Scripta Nova, IV, 119(36). Recuperado el 13 de julio de 2013 de http://www.ub.edu/geocrit/sn/sn119-36.htm

Mora, L. (2007). La familia en la sociedad de hoy. Vivencias de venezolanos de clase media [The family in today’s society. Experience of middle class Venezuelan]. Athenea Digital, 11, 56-82. Recuperado el 26 de junio de 2016 de http://psicologiasocial.uab.es/athenea/index.php/athe neaDigital/article/view/365/326.

Okuda, M. & Gómez-Restrepo, C. (2005). Métodos en investigación cualitativa: Triangulación [Qualitative research methods: Triangulation]. Revista Colombiana de Psiquiatría, 18(1), 118-124.

Olson, D. (1991). Tipos de familia, estrés familiar y satisfacción con la familia: Una perspectiva del desarrollo familiar [Family types, family stress and satisfaction with family: A perspective of family development]. En C.J. Falicov (Comp.), Transiciones de la familia: Continuidad y cambio en el ciclo de vida (pp. 99-129). Buenos Aires: Amorrortu.

Organización Internacional del Trabajo [OIT] (2016). Perspectivas sociales del empleo en el mundo. Tendencias 2016 [Social employment prospects in the world. Tendencies 2016]. Recuperado el 26 de febrero de 2016 de http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/dgreports/dcomm/ubl/documents/publication/wcms_443505.pdf

Parkman, A. (2004). Bargaining over housework. The frustrating situation of secondary wage earners. The American Journal of Economics and Sociology, 63(4), 765-794.

Pava-Ripoll, N. (2015). Narrativas conversacionales con familias y docentes de niños y niñas con discapacidad: Un aporte metodológico [Conversational narratives with families and teachers of children with disabilities: A methodological contribution]. Interdisciplinaria, 32(2), 203-222. Recuperado el 24 de febrero de 2016 de https://doi.org/10.16888/interd.2015.32.2.1

Pérez, J. (2006). Sociología: Comprender la humanidad en el siglo XXI [Sociology: Understanding humanity in XXI century]. Madrid: Ediciones Internacionales Universitarias S.A.

Quintín, Q.P. (2008). Vida conyugal y desigualdades de género en Cali [Married life and gender inequalities in Cali]. Revista Sociedad y Economía, (14), 31-59.

Shirley, C. & Wallace, M. (2004). Domestic work, family characteristics, and earnings: Reexamining gender and class differences. Sociological Quarterly, 45(4), 663-690.

Solaz, A. (2005). Division of domestic work: Is there adjustment between partners when one is unemployed? Review of Economics of the Household, 3, 387-413.

Tena, O. & Jiménez, P. (2006). Estrategias para mantener el modelo de masculinidad en padres- esposos desempleados [Strategies to maintain the model of masculinity in parent-husbands unemployed]. Revista de Estudios de Género. La Ventana, 440-462.

Valles, M. (1997). Técnicas cualitativas de investigación social [Qualitative techniques of social research]. Madrid: Síntesis.

Wainerman, C. (2003). Familia, trabajo y género. Un mundo de nuevas relaciones [Family, work and gender. A world of new relationships]. Buenos Aires: Fondo de Cultura Económica.

Watzlawick, P. (1986) Teoría de la comunicación humana [Human communication theory]. Barcelona: Herder.

Weckström, S. (2012). Self-assessed consequences of unemployment on individual wellbeing and family relationships: A study of unemployed women and men in Finland. International Journal of Social Welfare, 21, 372-383. http://doi.org/10.HH/j.1468-2397.2011.008 29.x

Wiemers, E. (2014). The effect of unemployment on household composition and doubling up. Demography, 51, 2155-2178. http://doi.org/10. 1007/s13524-014-0347-0