Artigos

De la mancha a la geometría: Jørn Utzon y la Casa de la Ópera de Sydney

From stain to geometry: Jørn Utzon and the Sydney Opera House

De la mancha a la geometría: Jørn Utzon y la Casa de la Ópera de Sydney

Arquitetura Revista, vol. 13, núm. 2, pp. 61-70, 2017

Unisinos

Recepción: 05 Junio 2017

Aprobación: 29 Septiembre 2017

RESUMEN: La bibliografía existente sobre uno de los edificios más celebrados —a posteriori— por la crítica internacional, la Casa de la Ópera de Sydney, es extensa y variada. Un proceso lleno de vicisitudes, las innovaciones técnicas necesarias para desarrollar las cubiertas, y los cambios políticos sucedidos durante la construcción del edificio hacen, del mismo, un complejo amasijo de opiniones, datos y análisis difíciles de abordar por su extensión en el tiempo y en el espacio. El artículo propuesto trata de facilitar la síntesis de los puntos ineludibles para entender los ecos del proceso, y una nueva mirada a través de dos fuentes: las noticias que, periódicamente, se fueron publicando en el diario The Sydney Morning Herald, y las escasas referencias textuales del propio Jørn Utzon, contenidas en los dos libros publicados por el arquitecto a modo de testimonios: Sydney National Opera House — Red Book, 1958; Yellow book, 1962.

Palabras clave: Utzon, Sydney, ópera, Libro rojo, Libro amarillo, Ove Arup, Sydney Morning Herald.

ABSTRACT: The existing bibliography on one of the most celebrated buildings – afterwards – by international critics, the Sydney Opera House, is extensive and varied. A process full of vicissitudes, the technical innovations necessary to develop the roofs, and the political changes that took place during the construction of the building make it a complex mix of opinions, data and analyzes that are difficult to address due to their extension in time and in space. This article tries to facilitate the synthesis of the inescapable points to understand the echoes of the process, and a new look through two sources: news published periodically from The Sydney Morning Herald, and the Jørn Utzon’s very few textual references, contained in the two books published by the architect in the manner of Testimonies: Sydney National Opera House — Red Book, 1958; Yellow book, 1962.

Keywords: Utzon, Sydney, opera, Red book, Yellow book, Ove Arup, Sydney Morning Herald.

De la mancha a la geometría: Jørn Utzon y la Casa de la Ópera de Sydney

Valorar la magnitud de lo que significó el concurso del año 1956 para la nueva Casa de la Ópera, en Sydney, es entender la evolución de una ciudad que en cuatro décadas había triplicado su población, para llegar a los más de 1.800.000 habitantes a finales de los cincuenta (actualmente ya son 5 millones); es entender que esos mismos años supusieron uno de los principales periodos de auge y que una de las preocupaciones de la ciudad consistió en hacer accesible todas las áreas suburbanas a cada ciudadano de Sydney; es, por último, valorar la ambición de una ciudad que aspiraba a ser reconocida como capital cultural del mundo, y que para ello convoca un concurso para albergar acontecimientos musicales cuyo emplazamiento, el extremo oriental de uno de los brazos de la bahía de Sydney — en el que tiempo atrás los aborígenes celebraban ceremonias y fiesta —, devuelve una memoria perdida (Figura 1).

Figura 1

Vista aérea de Bennelong Point y el puerto circundante mirando hacia el suroeste. Figure 1. Aerial view of Bennelong Point and surrounding harbour foreshores looking towards the southwest.

Fuente: NSW Government, State Archives & Records.

Los inicios en prensa: The Sydney Morning Herald

“Cheapest to build” [el más barato de construir] (The Sydney Morning Herald, 1957, 30 ene.). Así reza uno de los titulares que acompañan la primera página, el 30 de enero de 1957, con la que el principal diario de la ciudad de Sydney publica la victoria del arquitecto Jørn Utzon en el concurso de proyectos para la Casa de la Ópera de Sydney, a construir en Bennelong Point (Figura 2). La propuesta del joven arquitecto danés — en abril de ese mismo año cumple 39 años de edad — gana, contra todo pronóstico, el primer premio. El tribunal del concurso está formado por los arquitectos Professor H. Ingham Ashworth, Sir Leslie Martin, Dr. Cobden Parkes y Eero Saarinen; se dice que éste último, llegando con retraso el día de las decisiones del tribunal, recupera entre los proyectos descartados el de Utzon (Figura 3) para convencer al resto de evaluadores del valor de la propuesta, quienes se acabarán pronunciando de forma favorable y por unanimidad ante el proyecto del arquitecto danés. Una noticia que, desde las primeras declaraciones, intentará justificarse ante la opinión publica como la propuesta más económica entre las finalistas.

Figura 2

Portada del The Sydney Morning Herald, 30 ene., 1957. Figure 2. Cover of The Sydney Morning Herald, Jan. 30, 1957.

Fuente: The Sydney Morning Herald (Jan. 30, 1957).

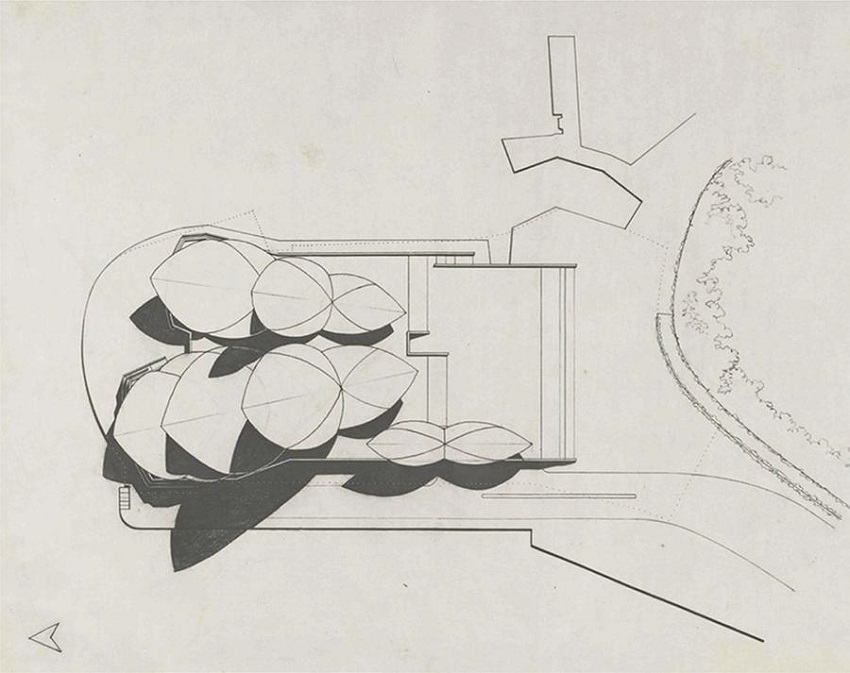

Figura 3

Jørn Utzon. Planta cubierta del edificio presentada en el concurso de la Casa de la Ópera. Enero 1957. Figure 3. Jørn Utzon. Roof plan building submitted to competition Opera House. January 1957.

Fuente: NSW Government, State Archives & Records (1957).

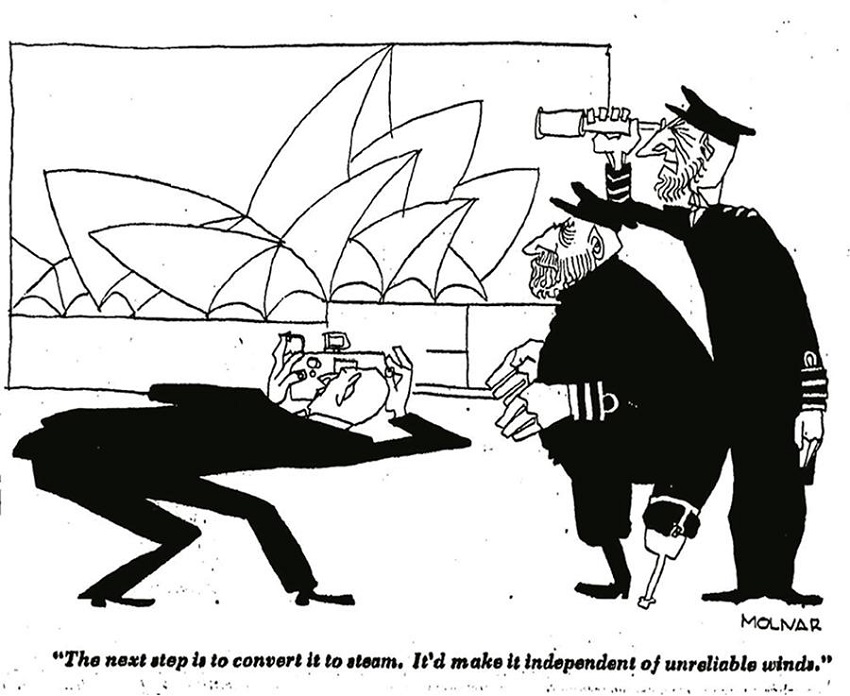

En la noticia también se cita parte del informe de los jueces: “Es claramente un diseño polémico debido a su gran originalidad. Sin embargo, estamos convencidos de sus virtudes” (The Sydney Morning Herald, 1957, 30 ene.). El mensaje no puede ser más elocuente: riesgo asumido y confianza en la solvencia de su autor. Pero también una advertencia: originalidad comporta irremediablemente controversia, un maridaje cuyo peaje final se saldará con la expulsión de Jørn Utzon de la obra. La segunda página del mencionado diario incluye su primera viñeta humorística acerca del proyecto ganador (Figura 4); en ella se ve a un fotógrafo captando la instantánea de la maqueta propuesta, mientras dos marinos a la antigua usanza se la miran; el texto que acompaña la ilustración explica: “El siguiente paso es convertirlo en vapor. Lo haría independiente de vientos poco fiables” (The Sydney Morning Herald, 1957, 30 ene.). La alusión a la escasa confianza en unas cubiertas rápidamente asimiladas a las velas de los barcos, es el centro del comentario. La recepción por parte de la prensa local es, esperadamente, irónica; como lo es igualmente la crítica a los interminables treinta minutos que tardaron, una vez se anunciaba desde la Art Gallery que iban a dar el nombre del vencedor, hasta que se hizo efectivo. Con estas palabras abría la ceremonia B.J. Waterhouse, Presidente de la Art Gallery (The Sydney Morning Herald, 1957, 30 ene.):

Figura 4

Viñeta humorística. The Sydney Morning Herald, 30 ene., 1957. Figure 4. Humorous cartoon. The Sydney Morning Herald, Jan. 30, 1957.

Fuente: The Sydney Morning Herald (Jan. 30, 1957).

Uno de los grandes encantos de un concurso de arquitectura es que nunca se sabe en absoluto cual será el resultado. Recuerdo otro concurso de arquitectura hace muchos años, cuando todos los goticistas de Inglaterra compitieron por la catedral de Liverpool. Todo el mundo estaba seguro de que un don prominente que había hecho una gran cantidad de trabajo importante ganaría. Pero resultó ser Sir Giles Gilbert Scott, entonces de 21 años. Así que nunca se sabe. Podríamos encontrar aquí a un joven que ha producido algo de verdadero valor arquitectónico. De ahí la emoción.

B.J. Waterhouse sabía que todo concurso comportaba un riesgo, y más aun, si quien resultaba vencedor era un arquitecto que todavía no había cumplido ni cuarenta años. El comité asesor había examinado más de 2.000 dibujos, y cuando eran las 3.15 p.m., el Primer ministro, Sr. Cahill, recibía de las manos de Eero Saarinen dos dibujos del diseño vencedor. No lo había hecho antes, se excusó Saarinen, porque llevaban incorporado el nombre del autor ganador. A las 3.22 p.m., a punto de pronunciar el nombre del arquitecto vencedor del concurso, el Primer ministro pausaba la información y hacía un par de reflexiones generales; a las 3.27 p.m., nueva pausa y nueva reflexión del Sr. Cahill recordando la reunión, dos años antes, en la que se decidía el inicio del proyecto. Finalmente, a las 3.29 p.m., media hora más tarde de lo anunciado, pronunciaba el nombre del danés Jørn Utzon. La demora sostenida en el anuncio del arquitecto vencedor, las pausas, el suspense, no eran más que producto de la clara convicción política de hallarse ante el proyecto que haría historia.

Al día siguiente, un primer diagrama del programa del edificio se publicaba, en el mismo diario, junto al coste del diseño ganador: 3.500.000 libras de coste, de las cuales un 10%, 35.000 libras, correspondían a los honorarios del arquitecto. En la misma página, un llamamiento público con el objetivo de recaudar fondos para la construcción de la Casa Nacional de la Ópera. Las entrevistas con diversas personalidades se sucedían, alabando el atrevido diseño del proyecto, acorde a una ciudad de un país joven; el director honorario de la Ópera Nacional, C.T. Lorenz, declaraba (The Sydney Morning Herald, 1957, 31 ene.): “Si sólo quisiéramos otra Casa de la Ópera sería simplemente otro edificio, pero este diseño es algo muy diferente”. No faltaron también voces disidentes entre el público autóctono, reclamando a través de las cartas al editor del diario (The Sydney Morning Herald, 1957, 1 feb.), la fealdad de las “cubiertas revestidas de azulejos blancos”, la moda del diseño premiado que “parecería absurdo en los cincuenta años venideros incluso para el arquitecto más moderno”, o las referencias a la posibilidad de que “los jueces tuvieran en mente la instalación de una gran cazuela en las cubiertas para ayudar a la compañía de la ópera a equilibrar su presupuesto”, en alusión al elevado coste del proyecto. Durante los días siguientes a la concesión y publicación del premio en prensa, Utzon fue el blanco de los comentarios en las cartas al editor en las que se alternaban opiniones que menospreciaban la modernidad del proyecto, y las que reclamaban paciencia ante la falta del desarrollo definitivo. Unas reacciones que dieron paso a la noticia esperada: la llegada de Jørn Utzon a Sydney el mes de marzo de aquel año, con la maqueta a escala del proyecto de la Casa de la Ópera (The Sydney Morning Herald, 1957, 23 feb.), aunque no será hasta junio que se publicará una fotografía de la misma; finalmente, la maqueta se exhibe en el vestíbulo del victoriano edificio Town Hall, de Sydney (The Sydney Morning Herald, 1957, 2 ago.).

La llegada de Utzon y su maqueta desencadenan de nuevo un alud de artículos en prensa; sus declaraciones acerca del seguimiento que en Europa se hacía del proyecto, y de que Sydney deseaba que la Casa de la Ópera fuera un símbolo para el desarrollo del arte en la edad del desarrollo técnico (The Sydney Morning Herald, 1957, 19 ago.) acrecienta, más si cabe, la mitomanía alrededor del proyecto. Utzon no volverá a la ciudad australiana hasta marzo del año siguiente, acompañado esta vez de Ove Arup, junto con los detalles del proyecto (The Sydney Morning Herald, 1957, 27 mar.).

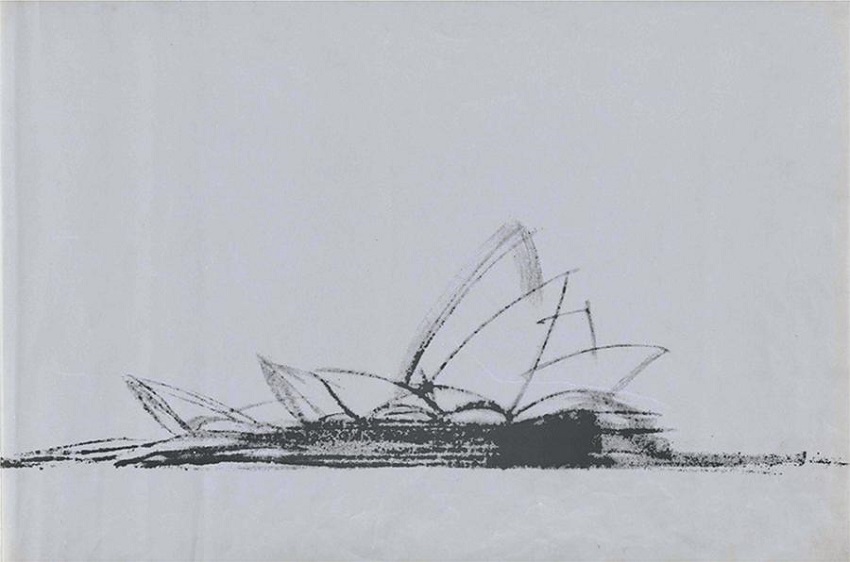

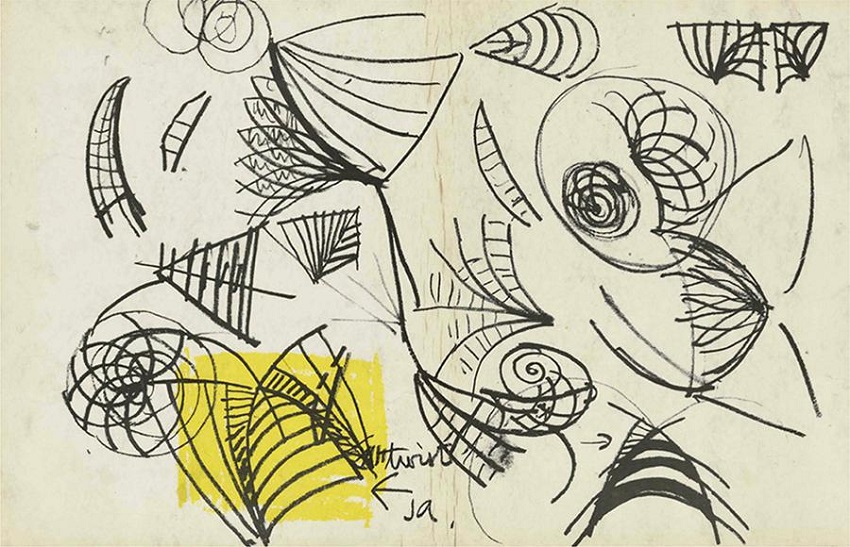

El proyecto de concurso. Dos referencias previas

Utzon ve el puerto de Sydney como un puerto oscuro rodeado de casas de ladrillo rojo (Frampton, 1995, p. 33); una apreciación cromática a la que el arquitecto responde con una imagen que describe luminosa e hinchada a la luz y al viento, generadora de un efecto semejante al brillo alpino: un reflejo que resulta del contraste entre la nieve mate y el hielo brillante. Esta imagen de la propuesta de Utzon puede identificarse en la primera lámina del Cuaderno rojo (Figura 5), un croquis que precede a los planos más técnicos. Se trata de un dibujo al carbón que define el rasgo fundamental del edificio: la presencia de un enorme zócalo que se levanta suavemente desde un extremo para finalizar en el opuesto y que sirve de base a unos arcos parabólicos a modo de velas hinchadas al viento, de distintos tamaños y hacia distintas direcciones. Dos elementos que señalan dos referencias difíciles de obviar por cuanto definen lo que será la forma del edificio.

Figura 5

Jørn Utzon. Croquis publicado en el Libro Rojo, 1958. Figure 5. Jørn Utzon. Sketch published on Red Book, 1958.

Fuente: NSW Government, State Archives & Records (1958a).

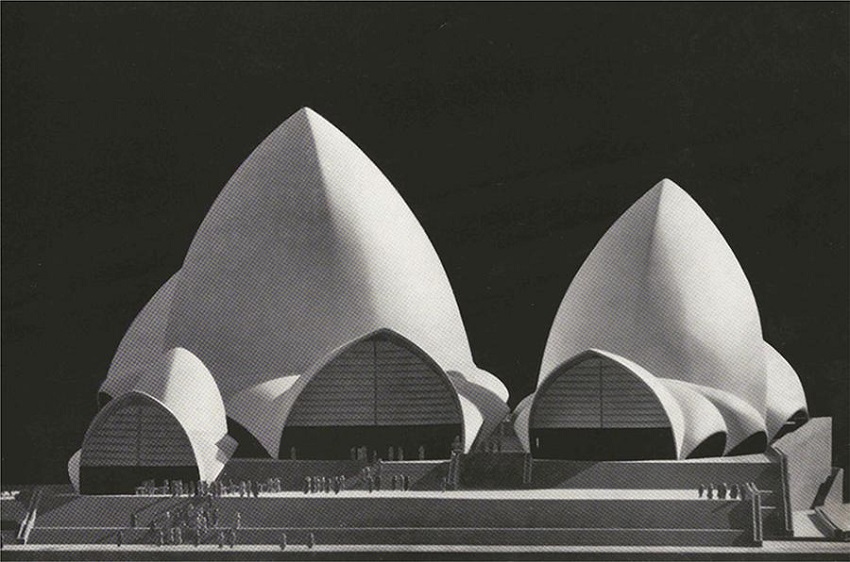

La primera referencia tiene que ver con el viaje de estudios que le lleva a conocer el continente americano. En 1949 llega a Méjico y a los Estados Unidos; de Méjico incorporará su interés por los edificios de la cultura maya; de los Estados Unidos el contacto con dos maestros en su última etapa: Frank Lloyd Wright y Mies van der Rohe. El proyecto que Utzon presenta como Casa de la Ópera es, fundamentalmente, una plataforma a dos niveles alzada 15 metros sobre el nivel del firme del puerto, mediante unas escalinatas que ocupan todo el ancho (Figura 6). Del podio o plataforma emergen las dos salas principales en forma de “v”: la principal, de 122 metros de longitud por 53 metros de anchura, y la menor de 107 metros de largo por 39 metros de ancho. Las salas se orientan a sur de forma que, colocadas de espaldas al mar, reciben luz de las cubiertas por la espalda. Las cubiertas en forma de cáscara se orientan a noreste y cabalgan una por encima de la otra, formando tres cuerpos: dos enlazados — la “v” —, y un tercer cuerpo de menores dimensiones que cubre el restaurante principal, situado a medio camino y a media altura entre el puerto y el final de la plataforma. El resto de programa — salas menores, camerinos, bar, dependencias administrativas, etc. — se reparten entre las dos alturas de la plataforma. La referencia a las plataformas vistas en Chichen-Itza y Uxmal son directas, y así lo reconoce Utzon (1962b, p. 115):

Figura 6

Jørn Utzon. Maqueta Casa de la Ópera publicada en el Libro Rojo, 1958. Figure 6. Jørn Utzon. Model of Opera House published on Red Book, 1958.

Fuente: NSW Government, State Archives & Records (1958b).

Al introducir el uso de la plataforma con su nivel superior ubicado a la misma altura que las copas de los árboles, los mayas descubrieron sorpresivamente una nueva dimensión de la vida, consonante con su devoción a los dioses. Sobre estas altas plataformas —muchas de las cuales tienen una longitud de 100 metros— construyeron sus templos.

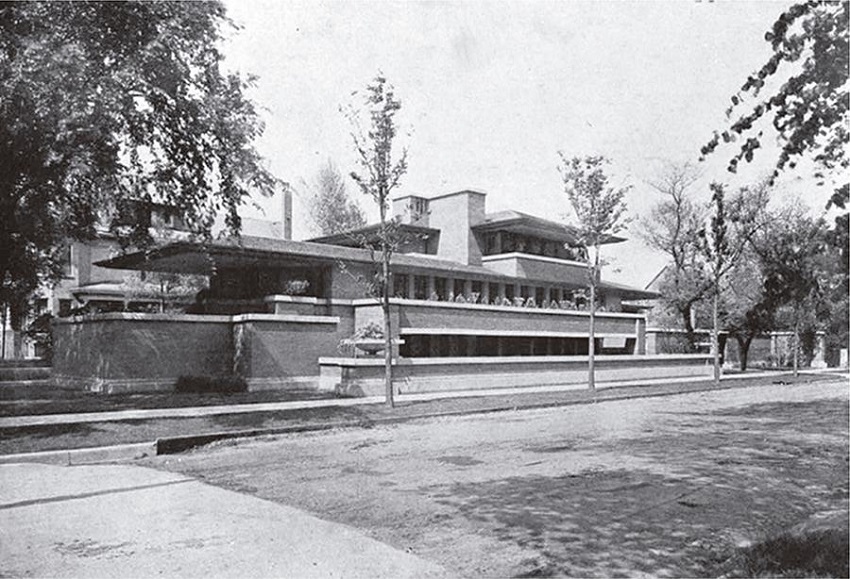

Pero no hay que obviar que, al sugestivo encuentro de la experiencia maya, debe añadirse la devoción de Utzon hacia Wright, uno de los motivos que le impulsa a realizar el viaje a los Estados Unidos. Si en el uso de las plataformas de la arquitectura maya Utzon identifica sentimientos similares a algunos momentos vividos en su Escandinavia natal —por ejemplo, la salida del sol después de interminables días de lluvia—, es en Wright, en quien todo está ya hecho, donde podrá leer esa misma situación en términos contemporáneos. No es difícil identificar en la casa Robie, de 1909, un uso domesticado de la plataforma aquí fragmentada, horadada y desplazada (Figura 7).

Figura 7

Casa Robie, 1909. Frank Lloyd Wright. Figure 7. Robie House, 1909. Frank Lloyd Wright.

Fuente: Wikimedia Commons (2009).

La segunda referencia, explica Frampton (1995, p. 23), le llega a través de su pasión por el mar y el contacto con los astilleros daneses durante la niñez — su padre, Aage Oberg Utzon, es ingeniero naval. El mundo de la navegación funciona, en realidad, como una imagen que permite a Utzon dar la medida del cambio de escala. Si las grandes plataformas mayas responden a un sentido místico de comunión entre hombre y naturaleza, naturaleza y Dios, el mundo de los astilleros y los grandes navíos ofrecen a Utzon la medida de todas las cosas. El arquitecto alude a la importancia que tiene el emplazamiento sobre el edificio, un lugar que permite navegar alrededor del mismo, en el que el tráfico de los grandes barcos es intenso y dotan, a sus pasajeros, de una mirada hacia la Casa de la Ópera a otra escala. Como lo hace el cercano puente de Harbour que permite ver el edificio desde una altura superior a la suya propia. Un emplazamiento al que responder desde el punto más alto de un edificio: la cubierta, ahora, transformada en fachada. Y de nuevo Wright en el horizonte: ¿qué son, si no, los grandes voladizos de la casa Robie? (Figura 8).

Figura 8

Detalle voladizos de cubierta de la Casa Robie, 1909. Figure 8. Overhanging roof detail of Robie House, 1909.

Fuente: Wikimedia Commons (2004a).

Comienzan, en marzo de 1959, las obras de la Casa de la Ópera de Sydney, cuando aún no existe un redactado definitivo que solucione las expresivas cubiertas del proyecto. Utzon prevé frecuentes viajes a Sydney y su estancia permanente durante el último año de construcción hasta la finalización de la obra (The Sydney Morning Herald, 1959, 28 feb.). Comienza, a partir de entonces, un largo periplo lleno de vicisitudes en el que el incumplimiento del titular señalado, “cheapest to build”, acabará por revolverse contra el arquitecto como una de las razones para justificar su despido, en 1966, años antes de finalizar su construcción2. El largo proceso de construcción de la Casa de la Ópera se va oscureciendo a medida que avanza el tiempo, y con el paso de los años toma cuerpo un complejo cúmulo de situaciones cuyo juicio sobrepasa la simple reducción a causas estrictamente económicas y que, como bien apunta Enrique Sobejano (1995, p. 51), debe parte de su confusión al interminable cruce de versiones, entrevistas y declaraciones que llenan páginas y páginas de libros y revistas que durante los quince años siguientes se hacen eco del proceso.

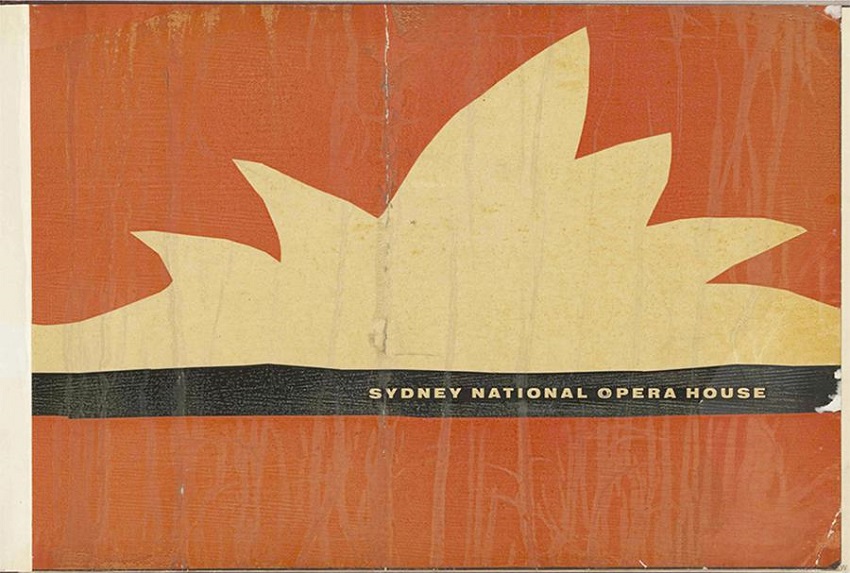

Dibujar la mancha: Sydney National Opera House (The Red Book, 1958)

Utzon presenta, un año después de alzarse con la victoria del concurso, el sumario de su diseño para el edificio. El documento, conocido como el Libro Rojo por el color de su portada (Figura 9), consta de 60 láminas entre memorias, planos, croquis, esquemas técnicos, imágenes de maquetas y fotografías junto a un texto final de doce puntos, firmado por Vilh Jordan, que avala el desarrollo acústico de su propuesta (Murray, 2004). A excepción del texto mencionado, no se incluye ningún tipo de memoria que explique las ideas directrices del proyecto. Utzon redacta únicamente cuatro líneas de presentación del libro a las autoridades competentes, a las que siguen siete escuetas líneas más. Es en estas últimas — claramente insuficientes como memoria pero de incalculable valor —, donde Utzon condensa en tres palabras los principios básicos que van a dirigir su trabajo y, por extensión, de su concepción de lo que debe ser la arquitectura (Utzon, 1958):

Figura 9

Jørn Utzon. Portada del Libro Rojo, 1958. Figure 9. Jørn Utzon. Red Book Cover, 1958.

Fuente: NSW Government, State Archives & Records (1958c).

Después de un interesante e intenso trabajo con los diversos especialistas, estamos convencidos de que las aspiraciones y los esfuerzos del Comité, patrocinadores y otros partidarios del proyecto podrán cristalizar en un edificio que, de manera funcional, festiva e inspiradora será el refugio de la vida y las actividades que en ella se lleven a cabo, y que al hacerlo mejorará la ciudad de Sydney.

El edificio, dice Utzon, debe procurar el desarrollo de las actividades de una manera funcional, festiva e inspiradora. Funcional, es decir, que resuelva la complejidad del programa propuesto: salas de teatro, salas de música, salas de conciertos, sala de ópera, salas menores, camerinos, cafetería, exposiciones, oficinas de administración, etc. Festiva, lo que equivale a decir solemne, digna de celebración, con la convicción de que el edificio procurará cumplir con su condición ineludible de insignia cultural. E Inspiradora, por tanto, que inspira, que está viva, que la Casa de la Ópera respira. De las tres condiciones que escoge Utzon para definir el carácter del edificio, la tercera es la que mejor explica su especial y afectiva relación con la arquitectura. Personificar el edificio es pensarlo como un ser vivo, atribuirle condiciones propias de un ser animado. Es también entender que su madurez llega no sólo a través del paso del tiempo, sino por el cúmulo de experiencias que el edificio acumula a su paso. Sólo tratando al proyecto como un ser vivo podrá Sydney mejorar la imagen de su ciudad. Alvar Aalto, con quien Utzon pasará una corta estancia de aprendizaje en Helsinki, lo expresa en los términos siguientes (Aalto, 1947, p. 109):

Podría compararse la arquitectura a un salmón adulto. Este no nace adulto y ni tan sólo en el mar donde nada, sino muy lejos, donde los ríos se estrechan en torrentes y, a su vez, en riachuelos en el monte, bajo las primeras gotas de agua que bajan de los glaciares (similares en eso a los primeros impulsos de la arquitectura), tan lejos de la vida práctica como pueden ser los impulsos iniciales de los sentimientos y de la vida instintiva del hombre, de la lucha cotidiana que nos une los unos a los otros”.

La metáfora de Aalto sobre la arquitectura no se halla muy alejada del concepto que Utzon publicará, en 1948, acerca de la capacidad de evolución de la arquitectura como condición intrínseca a su propia esencia (Utzon, 1995a, p. 15):

El camino para lograr una arquitectura diversa y humana pasa por entender la inspiración que existe detrás de cada expresión humana, por trabajar en base a nuestras manos, ojos, pies, estómago, en base a nuestros movimientos y no en razón a normas estáticas y reglas creadas estadísticamente.

No se hace extraño aplicar analogías animales a Utzon; su formación en la Real Academia de Arte de Copenhague, dirigida por Steen Eiler Rasmussen, las estadas con Alvar Aalto y Erik Gunar Asplund en 1945, su contacto con el escultor Henri Laurens, su estancia a través de una beca de estudios a Wright en Taliesin West en 1949, y luego en México (Giedion, 2009, p. 644), y sus propios escritos, no hacen más que trazar un itinerario cultural en el que la relación emocional, sensorial y perceptiva de la arquitectura con el medio natural es consustancial.

El pequeño cabo de Bennelong Point, entre el puerto interior de Sydney y su costa exterior, lugar donde se levantará la Casa de la Ópera, cuenta como referencias paisajísticas propias el puerto, el arco de hierro roblonado del puente de Harbour, de 1932, con sus torres de piedra en ambos extremos del puente, y los Royal Botanic Gardens a sus espaldas. Una ciudad con 1,8 millones de habitantes a mediados de los años cincuenta —cifra que casi se duplica en los años setenta— y que, como buena parte de las ciudades pertenecientes a naciones jóvenes, busca construir sus propios referentes culturales. Pero la misma energía y entusiasmo con los que defiende el concurso el primer ministro social-demócrata de Nueva Gales del Sur, Joseph Cahill, se convierte en su perdición. Al entusiasmo por dotar a Australia de una imagen para exportar, se añade la presión para que den comienzo las obras antes de las siguientes elecciones, sin haber aún solucionado importantes aspectos estructurales del edificio. Dos años después, en 1959, fallece y le sucede Bob Heffron, también del partido laboral australiano (ALP). Seis años más tarde, en 1965, se produce un giro político que otorga el poder al partido Liberal, con Davis Hughes en el cargo de ministro de obras públicas; y es, a partir de entonces, cuando se intensifican los desacuerdos entre arquitecto y políticos. Entre tanto, la prensa publica los honorarios cobrados por Utzon hasta el momento, focalizando el interés en la relación coste/desarrollo de las obras (The Sydney Morning Herald, 1965, 1 oct.). Seis años de trabajos para encajar la construcción de las cubiertas empiezan a pasar factura desde los diarios, que airean cualquier desavenencia puntual entre el arquitecto y la ingeniería de Ove Arup.

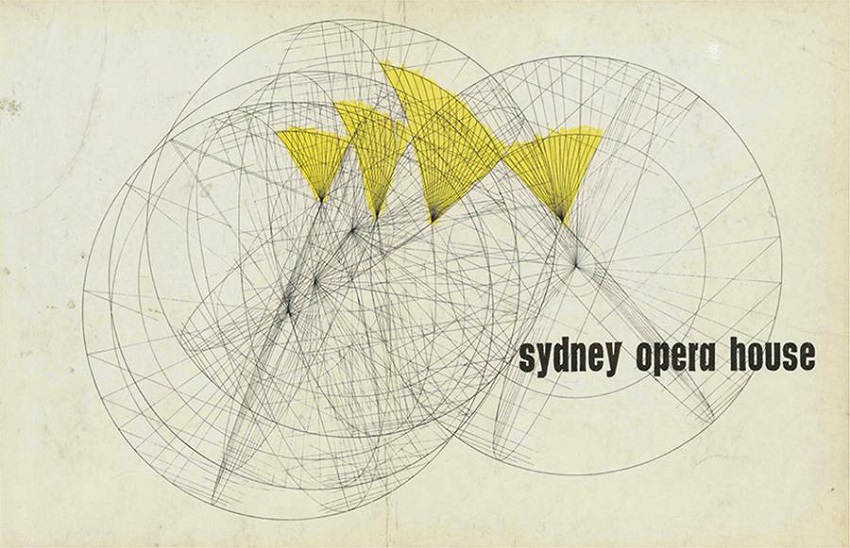

Calcular la geometría: Sydney Opera House (The Yellow Book, 1962)

Utzon había presentado un segundo documento en 1962, el conocido como Libro Amarillo. En el mismo no hay introducción, sólo un lacónico “approaches” que figura como subtítulo, y 44 láminas íntegramente ocupadas por planos y dibujos; del conjunto de dibujos destacan los estudios que deben solucionar la geometría de las cubiertas. Nada es casualidad: la portada del Libro Rojo, la idea, la intuición, consiste en una mancha que evoca los rasgos esenciales del proyecto: plataforma y cubiertas. La portada del Libro Amarillo (Figura 10), cuatro años más tarde, durante los cuales Utzon y Arup tratan de dar solución constructiva a los dibujos originales, está protagonizada por la solución que conseguirá calmar buena parte de las dudas iniciales: la geometría que permite desarrollar las cubiertas como elementos de una misma matriz, constructiva y conceptual (Peñín, 2006).

Figura 10

Jørn Utzon. Portada del Libro Amarillo, 1962 Figure 10. Jørn Utzon. Yellow Book Cover, 1962.

Fuente: NSW Government, State Archives & Records (1962a).

Es también por estas fechas, a finales de 1962, cuando Utzon se traslada definitivamente a la ciudad australiana; pero como recuerda Candela (1967, p. 6), el arquitecto danés se toma unos meses previos de vacaciones en un momento difícil del proyecto en el que Ove Arup deberá tomar decisiones de detalle que, más tarde, incomodarán a Utzon no tanto por la decisión sino por haber perdido el control absoluto del proyecto. Las relaciones que hasta la fecha habían sido muy cordiales entre Utzon y Arup, sufrieron un punto de inflexión que ya no se recuperaría.

De entre las esperadas variaciones marcadas por el desarrollo del proyecto —definición del programa de servicios bajo la plataforma, secciones más precisas del conjunto, etc.—, la diferencia fundamental entre ambos libros, Red y Yellow Book, se lee en el cambio de geometría de la estructura de las cubiertas. La estructura inicial que debía cubrir cada sala, imaginada por Utzon, se basaba en cuatro pares de conchas triangulares que se soportaban en sus extremos contra el suelo, y tres en fila contra la última en el arco de intersección. La propuesta final partirá del concepto no de arco, sino de esfera (Figura 11): superficie —arcos parabólicos— por volumen —secciones de una esfera—, en un giro que señala un cambio de mentalidad por cuanto supone trabajar desde el vaciado de la materia en oposición al perfil de la línea. Ove Arup resume en las siguientes palabras, extraídas de una ponencia leída en Londres el año 1965, los cambios, el desarrollo y el funcionamiento técnico de las cubiertas de la ópera (Arup, 1965, p. 141):

Figura 11

Jørn Utzon. Última lamina del Libro Amarillo, 1962. Figure 11. Jørn Utzon. Last drawing from The Yellow Book, 1962.

Fuente: NSW Government, State Archives & Records (1962b).

Entonces llamó Utzon desde Copenhague diciendo que había resuelto todo el problema previo. El tema consistía en cambiar la forma entera de las cáscaras por el corte generado por la misma esfera. Así que ahora todas las cáscaras eran esféricas y sus costillas seguían las curvas meridianas, sobre la esfera, del mismo radio, 246 pies.

El celebrado encuentro de la nueva geometría de las cubiertas — que provocará el dinamitado, en dos ocasiones, de los apoyos ya construidos que debían soportar las cáscaras originalmente diseñadas — desencadenará otras decisiones. La prefabricación y la racionalidad constructiva se incorporan al proceso como necesidad de primer orden para dar solución a las nuevas cubiertas: las diversas costillas que debían estructurar las cáscaras serían, a partir de ahora, exactamente iguales. E igualmente, para su revestimiento con plaquetas suecas cerámicas de color blanco alternando acabado brillante o mate según correspondieran a la superficie principal o a las juntas, Utzon propone, con el objeto de favorecer la correcta colocación, montarlas en el suelo sobre paneles de hormigón y ser elevadas posteriormente para encajarlas en las cáscaras.

Frampton ha visto, en estas últimas decisiones, una aproximación del modo de trabajar de Utzon al neogótico. Es un comentario difícil de seguir porque aunque cierto que Utzon, cuando habla de la Ópera de Sydney, propone referentes alejados en el tiempo — una iglesia gótica o la fortaleza de Kronborg en Copenhage (Utzon, 1995b, p. 59) —, en su arquitectura se identifican algunos rasgos esenciales que lo alejan del enunciado de Frampton. Si en la arquitectura gótica el principio era el delirio del material — su capacidad portante, su capacidad de trabajo puesta al límite —, Utzon parte de la operación contraria: el gesto autorizado por aportaciones transculturales que importa como motor de proyecto. Si en la arquitectura gótica el desconocimiento del cálculo es más una constatación técnica que de uso y costumbre, en Utzon se trata de una preocupación generada cuando ya se ha producido el hecho arquitectónico, es decir su imagen. Si el discurso de las plataformas Utzon lo justifica a partir de situaciones heredadas del movimiento moderno — como por ejemplo la segregación de usos —, las relaciones que establece entre podio y cubiertas invalida cualquier tipo de comprensión de la obra como entidad orgánica que resuelve su presencia a partir de la extensión del programa. Existe, en la Casa de la Ópera de Sydney (Figura 12), algo disonante entre la resolución del edificio que hereda aspectos de la tradición canónica de los maestros —algunos a su pesar3—, y la adscripción a lecturas lejanas en la geografía cuya unión es más ficticia que real.

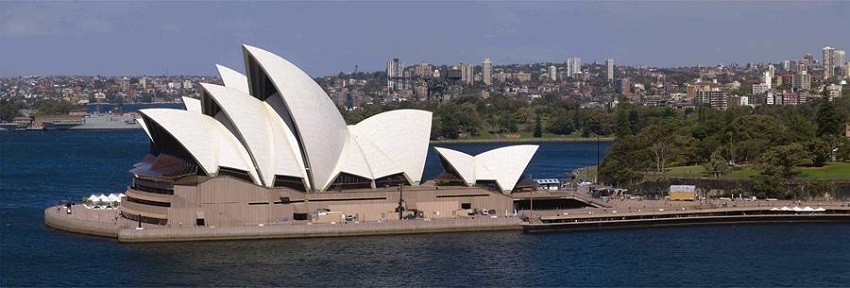

Figura 12

Casa de la Ópera de Sydney, en 2004. Figure 12. Sydney Opera House in 2004.

Fuente: Wikimedia Commons (2004b).

Crónica de un final

Si la revista Zodiac había cedido cuarenta páginas a Utzon (1964) para explicar con todo tipo de detalles, y acompañado de diversas imágenes del proceso constructivo del edificio, el proyecto de la Casa de la Ópera, un año más tarde era la revista Architectural Design la que publicaba un artículo panorámico del trabajo de la compañía Arup&Partners, en el que la Casa de la Ópera tenía gran protagonismo. Arup realiza un recorrido del proyecto recordando desde las primeras reuniones, hasta las decisiones que comportan los distintos cambios estructurales de las cubiertas; las cifras de horas empleadas, técnicos colaboradores y dibujos realizados que Arup se esfuerza en resaltar se cuentan por miles. Tanta importancia dedica a las explicaciones técnicas como a las consecuencias humanas, enfatizando que la batalla no estaba en el proyecto, sino en el progreso de la arquitectura. Las últimas líneas del artículo son un buen ejemplo (Arup, 1965, p. 142):

Es un gran sacrificio para un hombre en la plenitud de su profesión poder dedicar cinco años de su vida a un trabajo que exige tanto, y dejar sus otros compromisos profesionales a un lado para dedicarse a las diversas controversias o porque las dificultades que llegaban era insuperables.

Las dificultades y los desencuentros de Utzon con el equipo gubernamental tienen un elevado precio: la renuncia de Utzon a finalizar la dirección de las obras de la Casa de la Ópera (The Sydney Morning Herald, 1966, 1 mar.). Utzon demanda al Gobierno de Nueva Gales del Sur por el impago de los honorarios especiales por los trabajos realizados desde 1960 (The Sydney Morning Herald, 1966, 2 mar.), y ese mismo día se publica en el mismo diario un duro editorial en el que se acusa a Utzon de no haber sabido actualizar las relaciones con el gobierno actual — excesivamente informales con el gobierno anterior —, y de haber abusado de la paciencia y generosidad de su cliente, el Gobierno de Nueva Gales del Sur. Reuniones secretas con el ministro de Obras públicas se suceden, durante el mes de marzo, para intentar reconducir las relaciones y tratar de recuperar de nuevo al arquitecto hasta el fin de las obras. Las condiciones se resumen en aceptar la colaboración de un equipo de arquitectos liderados por E.H. Farmer, arquitecto del Gobierno que depende directamente de David Hughes, ministro de Obras públicas; las razones: el nuevo Gobierno, dadas las circunstancias y las dificultades acaecidas durante la construcción, no confía en las capacidades de Utzon para administrar un nuevo contrato de obra, más complejo y con menos margen de libertad (The Sydney Morning Herald, 1966, 11 mar.). Recientemente Hughes había declarado que “si el control completo de la Casa de la Ópera era dejado en manos del arquitecto Sr. Jørn Utzon, el proyecto podría no finalizar nunca” (The Sydney Morning Herald, 1966, 10 mar.).

La reacción es inmediata: setenta y cinco, de los ochenta y cinco miembros de la institución gubernamental de arquitectos de Sydney firman una petición que avala a Utzon como el único arquitecto profesionalmente capacitado para finalizar las obras de la Casa dela Ópera (The Sydney Morning Herald, 1966, 19 mar.). Edward C. Basset, de la prestigiosa oficina Skidmore, Owings & Merrill se hallaba en la ciudad australiana cuando estalló el escándalo, y envió un telegrama anunciando lo sucedido a un centenar de arquitectos norteamericanos; Louis Kahn, Richard Neutra, Walter Gropius, Féliz Candela, Sven Markelius, Aldo van Eyck, entre otros, se unieron a la protesta por el despido de Utzon; Vincent Scully, prestigioso profesor historiador del arte, también escribe una carta de protesta al Primer ministro australiano (The Sydney Morning Herald, 1966, 30 mar.).

La decisión por parte del Gobierno de Nueva Gales del Sur está tomada, y el asunto finalmente se cierra con la designación del joven — treinta y cuatro años — Peter Hall como arquitecto responsable para finalizar el proyecto, junto con los arquitectos David Littlemore, supervisor, y Lionel Todd, responsable de los documentos contractuales. Hall llama por teléfono a Utzon para comunicarle que le han designado arquitecto de la Casa de la Ópera, a lo que Utzon responde: “Eres un hombre valiente, pero creo que no deberías hacerlo” (The Sydney Morning Herald, 1966, 22 abr.). Hall le exhorta a ver de nuevo al Primer ministro y hablar con él, pero Utzon entiende que la única manera de retomar los trabajos consiste en que le devuelvan la confianza haciéndole a él el único responsable. La conversación y la relación de Utzon con la Casa de la Ópera finaliza aquí. Seis días más tarde Utzon, su mujer y sus hijos dejan Sydney, en vuelo con destino a San Francisco.

El edificio de la Casa de la Ópera de Sydney se inaugura el 11 de octubre de 1973, por la reina Isabel II de Inglaterra. Utzon no acudió. Pero indudablemente venció. Venció — a pesar de todo —, porque logró no supeditarse a la forma sin traicionar la intuición; las cubiertas de la Casa de la Ópera modificaron su perfil, se igualaron y sus elementos se industrializaron para poder ser construidas. Utzon se adelantó unos años a la lógica del CAD/CAM que hubiera facilitado, en gran medida, la construcción de unas piezas geométricas de cubierta no repetitivas, y unas secciones no regulares. Pero Utzon venció, porque su arquitectura “no se limita a poner al día, mediante nuevas técnicas, una tipología edilicia ya establecida: está en sus manos, y así nos lo enseña la historia, el proponer a la sociedad nuevas imágenes de sí misma” (Moneo, 1968, p. 53).

Referencias

AALTO, A. 1947. Arquitectura y arte concreto. Domus, oct.(225):103-115.

ARUP, O. 1965. Sydney Opera House. Architectural Design,35(3):133-142.

CANDELA, F. 1967. El escándalo de la Ópera de Sydney. Arquitectura,9(108):29-34.

FRAMPTON, K. 1995. Jørn Utzon: Forma transcultural y metáfora tectónica. In: F. NIETO; E. SOBEJANO (eds.), Jørn Utzon. Madrid, Ministerio de Obras Públicas, Transportes y Medio Ambiente, p. 20-49.

GIEDION, S. 2009. Espacio, tiempo y arquitectura. Barcelona, Reverté, 857 p.

MONEO, R. 1968. Sobre el escándalo de Sydney. Arquitectura,10(109):52-54.

MURRAY, P. 2004. The saga of Sydney Opera House. Nueva York, Spon Press, 164 p.

NSW GOVERNMENT, State Archives & Records. 1957. Jørn Utzon competition drawings. Disponible en: https://www.records.nsw.gov.au/archives/magazine/galleries/sydney-opera-house-drawings. Acceso el: 21/05/2017.

NSW GOVERNMENT, State Archives & Records. 1958a. Sketch Sydney Opera House Red Book. Disponible en: https://www.records.nsw.gov.au/image/12707_00004. Acceso el: 21/05/2017.

NSW GOVERNMENT, State Archives & Records. 1958b. Models Sydney Opera House Red Book. Disponible en: https://www.records.nsw.gov.au/image/12707_00016. Acceso el: 21/05/2017.

NSW GOVERNMENT, State Archives & Records. 1958c. Front cover Sydney Opera House Red Book. Disponible en: https://www.records.nsw.gov.au/image/12707_00001. Acceso el: 21/05/2017.

NSW GOVERNMENT, State Archives & Records. 1962a. Front cover Sydney Opera House Yellow Book. Disponible en: https://www.records.nsw.gov.au/image/12708_00001. Acceso el: 21/05/2017.

NSW GOVERNMENT. State Archives & Records. 1962b. Back Cover Sydney Opera House Yellow Book. Disponible en: https://www.records.nsw.gov.au/image/12708_00042. Acceso el: 21/05/2017.

PEÑÍN, A. 2006. La transformación del proyecto arquitectónico durante el proceso constructivo. La Ópera de Sydney y el Centro Pompidou de París. Barcelona, Universitat Politècnica de Catalunya, 244 p.

SOBEJANO, E. 1995. La huella de un lugar. In: F. NIETO; E. SOBEJANO (eds.), Jørn Utzon. Madrid, Ministerio de Obras Públicas, Transportes y Medio Ambiente, p. 50-56.

THE SYDNEY MORNING HERALD. 1957. Dane’s controversial design wins Opera House contest. Sydney, 30 de ene., p. 1, 2.

THE SYDNEY MORNING HERALD. 1957. Dane’s controversial design wins Opera House contest. Sydney, 31 de ene., p. 1.

THE SYDNEY MORNING HERALD. 1957. What readers think of the Sydney Opera House. Sydney, 1 de feb., p. 2.

THE SYDNEY MORNING HERALD. 1957. Utzon here soon with Opera House model. Sydney, 23 de feb., p. 1.

THE SYDNEY MORNING HERALD. 1957. Opera House “Designer, engineer arrive with plans”. Sydney, 27 de mar., p. 4.

THE SYDNEY MORNING HERALD. 1966. Gov. Employees support Utzon. Sydney, 19 de mar., p. 1.

THE SYDNEY MORNING HERALD. 1966. World architects back Utzon. Sydney, 30 de mar., p. 6.

THE SYDNEY MORNING HERALD. 1966. Brave man, said Utzon. How Peter Hall decided to tackle the Opera House job. Sydney, 22 de abr., p. 6.

THE SYDNEY MORNING HERALD. 1957. Opera House model on show next week. Sydney, 2 de ago., p. 3.

THE SYDNEY MORNING HERALD. 1957. Opera House “Art Symbol”. Sydney, 19 de ago., p. 6.

THE SYDNEY MORNING HERALD, 1959. Danish architect back for Opera House ceremony. Sydney, 28 feb., p. 3.

THE SYDNEY MORNING HERALD, 1965. £84.000 Fees paid to architect. Sydney, 1 oct., p. 5.

THE SYDNEY MORNING HERALD. 1966. Utzon quits Opera House. Angry clash on fees reported. Sydney, 1 mar., p. 1.

THE SYDNEY MORNING HERALD. 1966. Exit Mr. Utzon. Sydney, 2 mar., p. 2.

THE SYDNEY MORNING HERALD. 1966. Opera House “would never be finshed”. Sydney, 10 mar., p. 5.

THE SYDNEY MORNING HERALD. 1966. Utzon and Hughes confer secretly. Sydney, 11 mar, p. 1.

UTZON, J. 1958. Sydney National Opera House [Red Book]. Sydney, 57 p.

UTZON, J. 1962a. Sydney National Opera House [Yellow Book]. Sydney, 44 p.

UTZON, J. 1962b. Platforms and Plateaus: Ideas of a Danish architect. Zodiac, 10:112-140.

UTZON, J. 1964. The Sydney National Opera House. Zodiac, 14:48-86.

UTZON, J. 1995a [1948]. La esencia de la arquitectura. In: F. NIETO; E. SOBEJANO (eds.), Jørn Utzon. Madrid, Ministerio de Obras Públicas, Transportes y Medio Ambiente, p. 15.

UTZON, J. 1995b. Ópera de Sydney. En: F. NIETO; E. SOBEJANO (eds.), Jørn Utzon. Madrid, Ministerio de Obras Públicas, Transportes y Medio Ambiente, p. 58-67.

WIKIMEDIA COMMONS. 2009. Disponible en: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Robie_House_exterior_HABS_ILL,16-CHIG,33-1.jpg. Consultado el: 30/05/2017.

WIKIMEDIA COMMONS. 2004a. Disponible en: https://en.wikipedia.org/wiki/Robie_House#/media/File:Robie_House.jpg. Consultado el: 30/05/2017.

WIKIMEDIA COMMONS. 2004b. Disponible en: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:MC_Sydney_Opera_House.jpg. Consultado el: 30/05/2017.

Notas

Notas de autor

Universitat Internacional de Catalunya carabi@uic.cat