Artículos de Investigación

Diferencial salarial por género: un análisis comparativo entre departamentos de la costa atlántica colombiana

Wage differential by gender: a comparative analysis between departments of the Colombian Atlantic coast

Diferencial salarial por género: un análisis comparativo entre departamentos de la costa atlántica colombiana

Revista Virtual Universidad Católica del Norte, núm. 56, pp. 109-125, 2019

Fundación Universitaria Católica del Norte

Recepción: 14 Junio 2018

Aprobación: 09 Abril 2019

Resumen: En este documento se analizan las diferencias salariales por género, para Colombia y tres departamentos de la costa atlántica: Bolívar, Atlántico y Magdalena. El objetivo de este artículo es determinar si existe una brecha salarial por género en Colombia y la costa atlántica para el año 2017. Utilizando los datos de la Gran Encuesta Integrada de Hogares-GEIH-, la metodología implementada consiste en la estimación de un modelo econométrico de descomposición Oaxaca – Blinder del salario promedio por género, corregida por sesgo de selección, a través de la inversa de Mills. Los resultados reflejan que la brecha bruta del diferencial salarial de la costa atlántica se encuentra por encima de la media nacional en 1,75%. La principal conclusión es que existen diferencias salariales significativas entre hombres y mujeres, siempre a favor de los hombres, lo cual se debe principalmente a características no observables, como por ejemplo la discriminación por género, en tanto los hombres, con las mismas características que las mujeres, tienden a tener mayores salarios; además, este efecto es mayor en la costa atlántica que en el ámbito nacional.

Palabras clave: Brecha salarial, Efecto característica, Efecto remuneración, Sesgo de selección.

Abstract: In this document, the wage differences by gender for Colombia and three departments of the Atlantic coast, Bolivar, Atlántico and Magdalena are analyzed. The objective of this article is to determine if there is a wage gap by gender in Colombia and the Atlantic coast for 2017. Using the data of the Great Integrated Household Survey, the methodology implemented consists of the estimation of an econometric model of decomposition Oaxaca - Blinder of the average wage by gender, corrected for selection bias through the inverse of Mills. The results reflect that the gross gap of the wage differential of the Atlantic coast is above the national average at 1,75%. The main conclusion is that there are significant wage differences between men and women, always in favor of men, which is mainly due to unobservable characteristics, among which there may be discrimination by gender, as men with the same characteristics as men. Women tend to have higher salaries, but this effect is greater on the Atlantic coast than on a national level.

Keywords: Salary gap, Characteristic effect, Remuneration effect, Selection bias.

Introducción

La brecha salarial se define como la diferencia promedio del salario por hora entre hombres y mujeres (Piñeros, 2009). Históricamente la mujer desempeñaba un papel fundamental en el hogar, de manera especial con el cuidado de sus hijos, lo que no permitía que se tuvieran labores claramente definidas para ellas; además, no recibían ninguna remuneración por su trabajo (Zárate y Godoy, 2005). Esta concepción de la mujer ha generado una visión sesgada de la historia, en la cual las mujeres son presentadas como espectadoras de su desarrollo y como simples acompañantes del hombre en su construcción de la sociedad (Francke y Ojeda, 2013). Todos estos elementos, anteriormente expuestos, dan cabida a que la brecha salarial se mantenga y persista a través del tiempo.

El ingreso laboral de los individuos, asignado por el mercado de trabajo, depende de características observables, tales como la educación, la experiencia laboral, la edad, la raza, condiciones sociales, entre otras variables; y de las habilidades propias del individuo (características inobservables). Por tanto, entre más difieran las características observables e inobservables de los individuos, persistirán mayores diferencias entre salarios. El interrogante sobre esta situación se presenta cuando la diferencia entre salarios es explicada por características observables, que en cierto modo no afectan la productividad, como es el caso del género, la raza y la condición sexual.

Una de las razones por las que existe discriminación es la posición dominante que tiene un grupo respecto a los demás miembros de una sociedad, en el reparto y aprovechamiento de las oportunidades económicas, políticas y sociales, que se dan de forma limitada para el grupo en desventaja (Romero, 2007). Así las cosas, Wainerman (como se citó en Di Pasquale y Atucha, 2003) indica que “las mujeres y los varones con el mismo nivel educativo trabajan en sectores económicos diferentes, y cuando coinciden en un mismo sector, ocupan distintas posiciones laborales” (p. 24); generalmente, los hombres ocupan mejores puestos laborales que las mujeres, lo que se conoce como la “hipótesis de segregación”. Según Fuentes, Palma y Montero (2005) “los salarios de las personas debiesen ser determinados únicamente por la productividad de éstas. Un trabajador más productivo debiese percibir de la misma manera un mayor salario” (p. 2).

De otro lado, de acuerdo con Wainerman (1996), la participación laboral de las mujeres en ocupaciones bien remuneradas es relativamente baja, mientras que en los sectores que representan baja remuneración existe una mayor participación por parte de las mujeres. Según Hersch (2006), en la discriminación laboral se presenta un trato desigual a personas con la misma productividad, quienes reciben un salario diferenciado por pertenecer a una etnia o raza diferente, o por el simple hecho de ser mujer.

La desigualdad laboral entre hombres y mujeres en Colombia sigue siendo significativa; de acuerdo con el Observatorio Laboral para la Educación (2017), la brecha salarial entre hombres y mujeres en Colombia fue del 11.8%, durante el 2016, 3.3 puntos menos a la registrada ocho años atrás.

Además, en Colombia, la participación laboral femenina ha presentado un importante crecimiento, pasando de niveles del 36%, en 1982, al 54,7%, en 2017 (Departamento Administrativo Nacional de Estadística –Dane-, 2017). Este aumento en la participación laboral de las mujeres se explica debido a las transformaciones demográficas, sociales y culturales que se han presentado en el país en los últimos años, generando significativos cambios en la composición, tamaño y función de la familia (Flórez, 2004). Así las cosas, se está superando la tradicional especialización del trabajo al interior del hogar, que le atribuía el papel del cuidado de los hijos y de las tareas domésticas, exclusivamente, a la mujer.

A pesar de esta situación, la mujer sigue manteniendo una menor participación en la tasa de ocupación nacional, un mayor desempleo y una menor representación en las categorías principales de la economía, por posición ocupacional, en relación con los hombres. En el primer caso, se tiene que la tasa de ocupación nacional para las mujeres fue de 47,9%, frente a 69,3% de los hombres, para el 2017. En cuanto al desempleo, para el mismo periodo de estudio, el desempleo de los hombres fue del 7,3%, mientras que para las mujeres fue del 12,4% (Dane, 2017).

Una de las razones principales por la cual las mujeres deciden participar o no en el mercado laboral, es la presencia de personas dependientes en los hogares, principalmente hijos menores, aspecto que disminuye la probabilidad de participar en el mercado laboral (Anderson, Binder & Krause, 2003; Bérgolo y Carbajal, 2008; Pinto, 2013; Tenjo, Ribero y Bernat, 2005). Es decir, muchas mujeres no participan en el mercado laboral, porque deciden dedicar tiempo al cuidado de sus hijos.

De otro lado, la tabla 1 muestra los principales indicadores del mercado laboral de los departamentos de Atlántico, Bolívar y Magdalena, durante el año 2017. En el caso puntual, la tasa de ocupación de las mujeres, de los anteriores departamentos mencionados, se ubicó debajo del promedio nacional.

De igual forma, la tasa de desempleo de los hombres y mujeres estuvo por debajo del promedio nacional, para todos los departamentos, con excepción del Magdalena, en donde se ubicó por encima del promedio nacional. Es de resaltar que la tasa de desempleo en todos los casos fue mayor en las mujeres, mientras que la tasa global de participación de las mujeres fue menor que la de los hombres; y para todos los departamentos, fue menor que el promedio nacional. Si bien, las cifras en el contexto nacional muestran un panorama desalentador, la situación es aún más preocupante para los tres departamentos de la costa atlántica, pues están por debajo del promedio nacional; jalonando estos indicadores a la baja, en un país como Colombia, caracterizado por presentar altos índices de desigualdad.

| Departamento | Tasa global de participación | Tasa de ocupación | Tasa de desempleo | |||

| Hombre | Mujer | Hombre | Mujer | Hombre | Mujer | |

| Atlántico | 72.9% | 51.6% | 69.6% | 46% | 4.5% | 10.9% |

| Bolívar | 70.5% | 46.3% | 67.5% | 41.9% | 4.2% | 9.4% |

| Magdalena | 69.5% | 44.9% | 66.7% | 38.9% | 4.1% | 13.2% |

| Nacional | 74.7% | 54.7% | 69.3% | 47.9% | 7.3% | 12.3% |

Si bien es cierto que la participación de la mujer en el mercado laboral ha venido creciendo en las últimas décadas en el país, comparativamente con otros países, en Colombia aún preocupa el comportamiento de algunos indicadores, como el desempleo y la tasa de ocupación. La situación de los departamentos de la costa atlántica, referenciados, es aún más preocupante; las características propias de estos departamentos, la cultura y costumbre de sus habitantes, y la dinámica propia de la economía, generan que esta problemática sea más sobresaliente en estos departamentos.

Los cambios en la tasa de participación de la mujer en el mercado laboral, marcados por la dinámica de su ingreso a la población económicamente activa, han evidenciado la existencia de una significativa brecha salarial entre hombres y mujeres; es decir, los hombres siguen remunerando más que las mujeres, reflejándose en una creciente discriminación salarial. Esta situación ha motivado el desarrollo de diversos trabajos que analizan el diferencial salarial por género en Colombia (Abadía, 2005; Baquero, 2001; Barraza, 2010; Fernández, 2006; Galvis, 2010; Hoyos, Ñopo & Peña, 2010; Tenjo, 1993; y Tenjo y Herrera, 2009); estudios que se aplican en el ámbito nacional o en las principales ciudades o departamentos del país.

De acuerdo con Galvis (2010), en Colombia la brecha salarial entre hombres y mujeres es profunda y persistente, y dado la heterogeneidad del territorio nacional, en donde se presentan notables diferencias entre regiones, nace la necesidad de realizar un análisis detallado de lo que ocurre en cada una de las regiones del país. Sin embargo, un aspecto importante en los últimos años, a favor de las mujeres, es que estas han aumentado su capital humano (educación y experiencia laboral), incrementando así su participación en el mercado laboral.

En Colombia, la mayoría de las investigaciones que estudian el diferencial salarial por género se han concentrado en analizar este fenómeno a través de la discriminación salarial; estimando ecuaciones de salario y descomponiendo el diferencial salarial, por medio de la metodología de Oaxaca-Bilnder. Uno de los primeros trabajos sobre este tema fue desarrollado por Tenjo (1993), quien estudió la brecha salarial por género en Colombia para el periodo de 1976-1985, utilizando los datos de la Encuesta Nacional de Hogares –ENH-; el autor encontró que realmente existe una brecha salarial entre hombres y mujeres, la cual no solo se explica por las diferencias en las características observables (educación, edad, entre otras), sino que también es explicado por el término de discriminación (efecto remuneración), el cual presentó un comportamiento creciente durante el periodo de estudio.

De otro lado, Baquero (2001) analizó el diferencial salarial por género en Colombia para el periodo 1984-1999; el autor concluyó que, durante este periodo de estudio, la educación de las mujeres se incrementó más que la educación de los hombres, pero los retornos a la educación fueron disminuyendo en relación con las mujeres, debido al aumento en la participación laboral. De igual forma, el componente de discriminación tuvo una tendencia creciente, contribuyendo en un 29% en el diferencial salarial para los primeros años.

Por su parte, Tenjo y Herrera (2009) estudiaron la discriminación salarial por género y origen étnico, a través de la Encuesta de Calidad de Vida –ECV- del año 2005, siguiendo la metodología Oaxaca-Blinder. Al analizar los datos encontraron que las brechas salariales no estaban explicadas por diferencias en el capital humano, debido a que las mujeres tenían una concentración mayor en las ocupaciones, y además presentaban mayor cualificación (años de educación, experiencia laboral, entre otros), con respecto a los hombres. Al descomponer la brecha salarial se encontró que dicha diferencia está explicada solamente por el efecto discriminación.

Asimismo, Barraza (2010) realizó su investigación sobre discriminación salarial y segregación laboral por género en las áreas metropolitanas de Barranquilla, Cartagena y Montería, en donde indica que el promedio de años de educación ha aumentado para los trabajadores asalariados urbanos, especialmente en las mujeres; además, resalta que el ingreso por hora aumentó en los salarios de las mujeres, mientras para los hombres ha permanecido casi constante. También, concluye que, al realizar la descomposición de Oaxaca, existe evidencia de un diferencial salarial entre hombres y mujeres que favorece a los hombres, debido a los efectos de la discriminación.

Así las cosas, este manuscrito analiza las diferencias salariales por género para Colombia y tres departamentos de la costa atlántica: Atlántico, Bolívar y Magdalena, que, por su ubicación geográfica, características socioeconómicas, diversidad del mercado laboral y el impacto del sector externo, presentan unas características importantes que los diferencian de los demás departamentos del país. Los indicadores referenciados en la tabla 1 evidencian que, si bien la situación laboral de la mujer siempre ha sido menos favorable que la de los hombres, en particular en los departamentos de la costa atlántica esta situación es aún más preocupante; la tasa de desempleo femenina por encima del promedio nacional, la tasa de ocupación y la tasa global de participación por debajo del promedio nacional así lo confirman. Aunque estos estudios se aplican en el ámbito nacional o las principales ciudades o departamentos del país, son pocos los que analizan las diferencias por regiones, teniendo en cuenta que estas presentan diferentes características socioeconómicas. Por tanto, es quizá este el principal aporte de presente trabajo, pues analiza el tema de la discriminación salarial por género en una de las regiones con mayor problemática, de esta índole, en el país.

Por otro lado, Rubio (2011), con base en la Encuesta Colombiana de Valores, construyó un índice, con una escala de 0 a 10, para determinar el machismo en Colombia, siendo 10 el nivel más alto de machismo; en este estudio, se encontró como resultado que los hombres de la costa norte, con 4.6, presentan el índice más alto del país, frente al 3.5 del promedio nacional y el 2.8 registrado por Bogotá, siendo la ciudad con menor índice de machismo. Esto es un aspecto importante y diferenciador en este artículo, pues analiza la discriminación salarial en una de las regiones más discriminatorias por género en Colombia. El objetivo fundamental de este trabajo es determinar qué parte de las brechas salariales están explicadas por las diferencias en las características observables de los individuos (educación, experiencia laboral, edad, entre otras) y por las diferencias en las remuneraciones de dichas características, utilizando la metodología de Oaxaca – Blinder, corregida por sesgo de selección a través de la inversa de Mills. Para el desarrollo de las estimaciones se utilizaron datos de la GEIH del Dane para el año 2017.

Marco Teórico

En la literatura se definen algunos enfoques que explican, de acuerdo a ciertos supuestos, las brechas salariales entre hombres y mujeres. El más importante, y citado generalmente en el mundo académico, es la teoría económica de la discriminación[1], que se divide en la teoría de discriminación por “gustos o preferencias”, propuesta por Becker (1971), y la teoría de discriminación “estadística”, soportada por autores como Arrow (1971) y Phelps (1972).

Parafraseando

a Gómez (2015), la teoría de la discriminación por “gusto o preferencias” se

fundamenta en el prejuicio de los agentes en el mercado laboral (empleador,

empleado y consumidor), quienes incurren en costos para evitar ciertos grupos (minorías).

Según Becker (1971) la discriminación está representada por un coeficiente , también conocido como coeficiente de desagrado, el

cual se relaciona con las características del trabajador que observa el

empleador, y no con la productividad de los empleados. Entonces, un empleador

es discriminador si paga un salario

, también conocido como coeficiente de desagrado, el

cual se relaciona con las características del trabajador que observa el

empleador, y no con la productividad de los empleados. Entonces, un empleador

es discriminador si paga un salario  al grupo

discriminado (B) y

al grupo

discriminado (B) y  al grupo no

discriminado (A), a pesar de que ambos grupos tengan las mismas características

productivas (pp. 5-6).

al grupo no

discriminado (A), a pesar de que ambos grupos tengan las mismas características

productivas (pp. 5-6).

Retomando a Gómez (2015), la teoría de discriminación “estadística” surge cuando un empleador infiere características productivas a un trabajador, a partir de rasgos observables (raza y género). Esto se debe a que las empresas tienen información limitada de las habilidades de los individuos, pues a veces son no observables; es por ello que el empleador basa sus decisiones en las características observables que no afectan directamente la productividad, pero que pueden estar correlacionadas con características no observables que la afectan. Sin embargo, con el paso del tiempo el empleador puede constatar la productividad del individuo, lo que conlleva a que la brecha salarial no se explique principalmente por las características observables que utilizó el empleador para inferir productividad (p. 6). Además, Arrow (como se citó en Gómez, 2015) indica que,

(…) se debe tener tres elementos (…) en la existencia de la discriminación estadística: 1) el empleador tiene la capacidad de inferir a qué grupo pertenece cada individuo, 2) existe información limitada de la productividad individual y el empleador debe incurrir en costo para conocerla, y 3) el empleador tiene algún conocimiento o puede distinguir productividad para los distintos grupos de individuos. (pp. 6-7).

En este punto, es importante reconocer que son varios los estudios sobre los determinantes del diferencial salarial por género que se han realizado, tanto en el contexto nacional como internacional, enmarcados dentro de la literatura sobre discriminación laboral. Weichselbaumer & Winter-Ebner (2005), realizaron un análisis cuantitativo de los estudios sobre discriminación laboral por género, desarrollados hasta el año 2005, clasificándolos por metodologías, países y periodos de tiempo. Los autores encontraron que los países con mayores publicaciones sobre este tema son Estados Unidos (614 artículos), Reino Unido (87), Taiwán (77), Australia (63), y Canadá (60). En América Latina los países con mayores publicaciones son México y Perú (22), Brasil (19), Chile (14), Argentina y Uruguay (7). Por su parte, Colombia aparece con tan solo 6 trabajos[2].

De otro lado, Tenjo et al. (2005) estudiaron la situación de la mujer en el mercado laboral en seis países de América Latina (Argentina, Brasil, Colombia, Costa Rica, Honduras y Uruguay), durante 1980-2000. Los autores encontraron que si bien la participación de la mujer en el mercado laboral es creciente, esta participación ha estado acompañada con un aumento en su tasa de desempleo[3]. Los autores también hallaron que el diferencial salarial por género ha presentado una disminución significativa –especialmente en los países de Argentina, Colombia y Honduras-; así mismo, la segmentación laboral contribuye al diferencial salarial por género, ya que, si bien las mujeres se concentran en las actividades laborales con mayor salario, sus remuneraciones son menores al interior de los sectores y ocupaciones. Por su parte, Tenjo (1993) estudió la brecha salarial por género en Colombia durante el periodo de 1976-1985, utilizando la Encuesta Nacional de Hogares (ENH). Tenjo encontró una brecha salarial significativa entre hombres y mujeres, la cual es explicada no solo por las diferencias en las características observables (educación, edad, entre otras), sino también por el término de discriminación (efecto remuneración), el cual tuvo un comportamiento creciente.

Asimismo, Abadía (2005) analizó la discriminación estadística por género en Colombia. El autor considera que existe discriminación estadística por parte de las firmas, si con el paso de los años el salario del individuo está cada vez menos relacionado con sus características observables, como lo es la edad y la educación[4]. Además, Abadía (2005) encontró que en el sector público no existía evidencia de discriminación estadística; todo lo contrario sucede para el sector privado, el cual presentó algún resultado para individuos casados o en unión libre.

Por otro lado, Fernández (2006) realizó un estudio que analiza los determinantes del diferencial por género en Colombia, para el periodo 1997-2003, utilizando la Encuesta de Calidad de Vida (ECV) y aplicando la metodología de regresión por cuantiles y la descomposición del diferencial salarial, realizado por Machado y Mata (2005). El Autor encontró que existen diferencias salariales entre hombres y mujeres, en los valores extremos, en la distribución de salarios, como es el caso del percentil 95, en el cual las mujeres ganan un 11,5% menos, con respecto a los hombres, para el año 2003. La conclusión principal es que este diferencial no se explica por diferencias en las características productivas entre hombres y mujeres, sino por la discriminación por género.

Finalmente, Galvis (2010), utilizando los datos de la Gran Encuesta de Hogares, estimó el diferencial salarial por género en los diferentes puntos de la distribución del ingreso laboral, en las trece principales ciudades de Colombia. Galvis (2010) encontró que las brechas salariales no son explicadas por las características observables del individuo; tales brechas son explicadas, en su mayoría, por la remuneración de los atributos productivos, lo cual implica la posible existencia de discriminación salarial por género. El análisis desagregado arroja que las ciudades con mayor concentración de la actividad económica (Bogotá, Medellín, Cali, Manizales y Pereira) tienen menor brecha bruta, con respecto a las ciudades periféricas, las cuales tienen mayor discriminación salarial.

Metodología

Con el propósito de identificar los factores que determinan la discriminación salarial entre hombres y mujeres, en los departamentos de Atlántico, Bolívar y Magdalena, se utilizó la Gran Encuesta Integrada de Hogares del DANE, para el año 2017. Se hizo una caracterización de las variables principales incluidas en el estudio, por medio de la estadística descriptiva; luego, se analizó la asociación entre las variables; y finalmente se desarrolló el modelo econométrico, por medio de la metodología de Oaxaca-Blinder, permitiendo determinar la diferencia salarial existente entre hombres y mujeres.

La metodología utilizada fue propuesta por Blinder (1973) y Oaxaca (1973), y se basa en la estimación de una ecuación de salarios, donde se estima la diferencia salarial entre hombres y mujeres en un periodo determinado. A partir de ese punto, se hace una descomposición en dos partes: la primera, se relaciona con la brecha en la productividad de los atributos observables del individuo, y se conoce como el efecto características; por su parte, el segundo componente determina el grado de diferencia que se debe a atributos no observables en los individuos, conocido como efecto remuneración o discriminación.

Según Blau (1998), la discriminación existe en el mercado laboral cuando dos individuos con las mismas características observables son tratados de un modo distinto, sólo por la diferencia en su género; y es por eso que la brecha salarial podría estar asociada con la diferencia en la remuneración a los atributos no observables. En la primera parte, se inicia con una ecuación minceriana para el logaritmo natural de los salarios de los hombres y las mujeres, presentada a continuación:

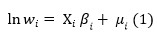

[Ec. 1]

[Ec. 1]Donde X contiene las variables

que caracterizan a los trabajadores. El vector μ representa el error, asumiendo

una distribución normal, con media cero y varianza  . Para obtener el diferencial salarial, se descompone el logaritmo

natural del salario horario (w) entre hombres

. Para obtener el diferencial salarial, se descompone el logaritmo

natural del salario horario (w) entre hombres  y mujeres

y mujeres  , con el fin de

estimar una ecuación por cada grupo y luego sacar la diferencia:

, con el fin de

estimar una ecuación por cada grupo y luego sacar la diferencia:

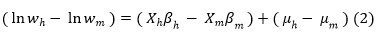

[Ec. 2]

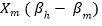

[Ec. 2]Construyendo un término

contrafactual, el cual indique el salario que obtendrían las mujeres si

tuvieran las remuneraciones de los hombres  , se podría obtener el diferencial de salarios atribuido a las diferencias

entre las características,

, se podría obtener el diferencial de salarios atribuido a las diferencias

entre las características,  y a las diferentes

remuneraciones para cada género,

y a las diferentes

remuneraciones para cada género,  :

:

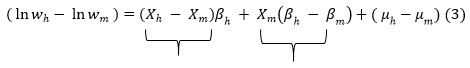

[Ec. 3]

[Ec. 3]El primer término de la expresión es denominado características, y explica la diferencia salarial de acuerdo a las características productivas u observables. El segundo componente, es el efecto remuneración, el cual indica la proporción de la brecha salarial que se debe a las características no observables entre los individuos, siendo este componente el que evalúa la posible discriminación salarial. Los resultados en este tipo de regresiones tienden a estar sesgados porque no se incluyen elementos no observables, como las preferencias, habilidades, calidad en la educación y más. Es por esta razón que se incluye la probabilidad de emplearse, teniendo en cuenta un sistema de ecuaciones, donde:

[Ec. 4]

[Ec. 4]Se estima paramétricamente el

término de corrección por sesgo de selección  , que se obtiene como resultado de

, que se obtiene como resultado de  , siendo el numerador y el denominador la normal estándar y la normal

acumulada, respectivamente, y que se conoce como la inversa de Mills.

, siendo el numerador y el denominador la normal estándar y la normal

acumulada, respectivamente, y que se conoce como la inversa de Mills.

La descomposición de la brecha salarial entre hombres y mujeres puede ser explicada a través del método de Oaxaca – Blinder, corregido por sesgo de selección, el cual tiene en cuenta el efecto características y el efecto remuneración. De acuerdo con Neuman & Oaxaca (2004), corregir por sesgo de selección permite que la diferencia promedio en las variables independientes, sean distintas a la diferencia en la variable dependiente.

[Ec. 5]

[Ec. 5]Resultados

Para analizar el diferencial salarial por género en los departamentos de Bolívar, Atlántico y Magdalena, y también para el caso de Colombia, se ha utilizado la Gran Encuesta Integrada de Hogares –GEIH-, del Dane-, del año 2017. En este estudio se utiliza como grupo focal a los empleados con edad entre 18 y 65 años; además, se construye y utiliza la variable ingreso laboral horario como método de homogenización de los datos. En la tabla 2 se muestra el salario horario promedio por género y nivel educativo, del año 2017, para el caso de Colombia y los departamentos de la costa atlántica. Teniendo en cuenta los totales, sin discriminar por nivel educativo, el ingreso laboral horario está a favor de los hombres con un 8,5% y un 11,18%, respectivamente.

| Colombia | Costa Atlántica | ||||||||

| Mujeres | Hombres | Diferencia | Mujeres | Hombres | Diferencia | ||||

| Todos los niveles educativos | |||||||||

| Salario horario Promedio | 5.663 | 6.189 | 8,50% | 3.709 | 4.176 | 11,18% | |||

| Quantil 10 | 888 | 1.171 | 24,17% | 763 | 1.171 | 34,84% | |||

| Quantil 90 | 12.352 | 13.636 | 9,42% | 6.490 | 7.500 | 13,47% | |||

| R, intercuantílico (90-10) | 11.464 | 12.465 | 8,03% | 5.727 | 6.329 | 9,51% | |||

| Básica Primaria y Secundaria | |||||||||

| Salario horario promedio | 2.394 | 2.856 | 16,18% | 2.195 | 2.442 | 10,11% | |||

| Quantil 10 | 588 | 921 | 36,16% | 535 | 925 | 42,16% | |||

| Quantil 90 | 4.562 | 5.000 | 8,76% | 4.375 | 4.285 | -2,10% | |||

| R, intercuantílico (90-10) | 5.150 | 4.079 | -26,26% | 3.840 | 3.360 | -14,2% | |||

| Media | |||||||||

| Salario horario promedio | 3.486 | 4.232 | 17,63% | 2.802 | 3.353 | 16,43% | |||

| Quantil 10 | 865 | 1.250 | 30,80% | 666 | 1.206 | 44,78% | |||

| Quantil 90 | 6.382 | 7.500 | 14,91% | 5.000 | 5.487 | 8,88% | |||

| R. intercuantílico (90-10) | 5.517 | 6.250 | 11,73% | 4.334 | 4.281 | -1,24% | |||

| Superior | |||||||||

| Salario horario promedio | 11.367 | 14.091 | 19,33% | 6.578 | 10.496 | 37,33% | |||

| Quantil 10 | 1.785 | 2.890 | 38,24% | 1.287 | 3.011 | 57,26% | |||

| Quantil 90 | 26.000 | 29.761 | 12,64% | 15.500 | 21.875 | 29,14% | |||

| R. intercuantílico (90-10) | 24.215 | 26.871 | 9,88% | 14.213 | 18.864 | 24,66% | |||

Individuos entre 18 y 65 años. Nivel educativo: básica primaria (1 grado – 5 grado), secundaria (6 grado – 9 grado) y media (10 grado – 11 grado), y el nivel educativo superior contiene los individuos con educación universitaria o superior

Elaboración propia con base en la GEIH (Dane, 2017).En cuanto al 10% de las personas que poseen mayores ingresos, la diferencia de salarios entre hombres y mujeres es del 24,17% en Colombia, y del 34,84% en los departamentos de la costa atlántica. El rango intercuantílico (90-10), que muestra la diferencia entre el cuantil 90 y el cuantil 10, evidencia una brecha en el salario horario por género del 8,03% para Colombia, y 9,51% para la costa atlántica, de nuevo a favor de los hombres.

Analizando la desigualdad del salario horario promedio por género y nivel educativo se encuentra que los hombres, en comparación con las mujeres, remuneran más ingresos en todos los niveles educativos. Un aspecto importante es que el diferencial salarial entre hombres y mujeres tiende a ser mayor en niveles de educación más altos, tanto para Colombia como para la costa atlántica. Para el caso de la costa atlántica, la diferencia salarial por género en el nivel de educación media es de 16,43%, y para la educación superior es del 37,33%.

Para el 10% de los individuos con menos ingresos y que tienen un nivel de educación media, existe una diferencia del 44,78%, en la costa atlántica, y del 30,80% en Colombia, a favor de los hombres. Para el caso del 10% de quienes tienen mayores ingresos y que han alcanzado un nivel de educación superior, presentan diferencias relativamente mayores (ver tabla 2).

De otro lado, en la tabla 3 se muestra la descomposición Oaxaca – Blinder del salario horario promedio por género, para Colombia y los departamentos de la costa atlántica, del año 2017. La brecha bruta del salario horario promedio de la costa atlántica es del 17,73%, por encima del promedio nacional (14,36%). Esto indica que, aparentemente, se presenta mayor discriminación salarial por género en la costa atlántica, en comparación con las demás regiones del país. Como era de esperarse, el efecto característica que muestra la diferencia en las características productivas observables, cómo la educación, edad, entre otras, está a favor de las mujeres, en ambos casos; en Colombia la diferencia es del 12,95%, mientras que en la costa atlántica el efecto característica es del 17,58%. Por su parte, el efecto remuneración, que indica en cuánto estaría la brecha salarial si las mujeres fueran remuneradas como hombres, es positivo, es decir que está a favor de los hombres, teniendo un efecto de compensación a favor de los mismos.

| Colombia | Costa Atlántica | |

| Brecha bruta | 0.1436*** | 0. 1773 *** |

| (0.0005) | (0.0013) | |

| Efecto características | -0.1295*** | -0.1758*** |

| (0.0003) | (0. 0008) | |

| Efecto remuneración | 0.2731 *** | 0.3532*** |

| (0.0004) | (0.0012) |

* p<0,1; ** p<0,05; ***p<0,01. Individuos entre 18 y 65 años

Elaboración propia con base en GEIH (Dane, 2017)Avanzando en la presentación de resultados, la tabla 4 muestra la descomposición de la diferencia salarial por género para Colombia y la costa atlántica, corregida por sesgo de selección. En el caso de Colombia, la estimación muestra que los hombres ganan 14,36% más que las mujeres; por su parte, en la costa atlántica está diferencia es mayor (17,73%). El efecto característica sigue siendo negativo, es decir, sigue estando a favor de las mujeres, en ambos casos; esto indica que, en cuanto a las características que mejoran la productividad, como la educación y la experiencia, las mujeres están mejor preparadas que los hombres. En Colombia las mujeres tienen en promedio un 74,17% más de características productivas que los hombres; particularmente en la costa atlántica este promedio es de 33%. Este resultado coincide con estudios como los de Galvis (2010) y Abadía (2005).

El efecto remuneración indica cuál sería la diferencia salarial para hombres y mujeres con las mismas características productivas. En el caso de Colombia está diferencia es del 88,53%, lo que indica que el efecto remuneración es demasiado alto, en relación con el diferencial total; así las cosas, el efecto característica está sobrecompensado, y el diferencial de salarios está a favor de los hombres. En el caso de la costa atlántica, el efecto remuneración indica que cuando hombres y mujeres presentan las mismas características productivas, los hombres ganan en promedio 50,73% más de salario que las mujeres. Si son las características productivas las que determinan el salario de un individuo, ¿por qué hombres y mujeres con las mismas características presentan diferencias tan significativas en los salarios?

| Colombia | Costa Atlántica | |

| Brecha bruta | 0.1436*** | 0. 1773 *** |

| (0.0005) | (0.0013) | |

| Efecto características | -0.7417 *** | -0.3300*** |

| (0.0019) | (0. 0052) | |

| Efecto remuneración | 0.8853 *** | 0.5073*** |

| (0.0019) | (0.0053) |

* p<0,1; ** p<0,05; ***p<0,01. Individuos entre 18 y 65 años

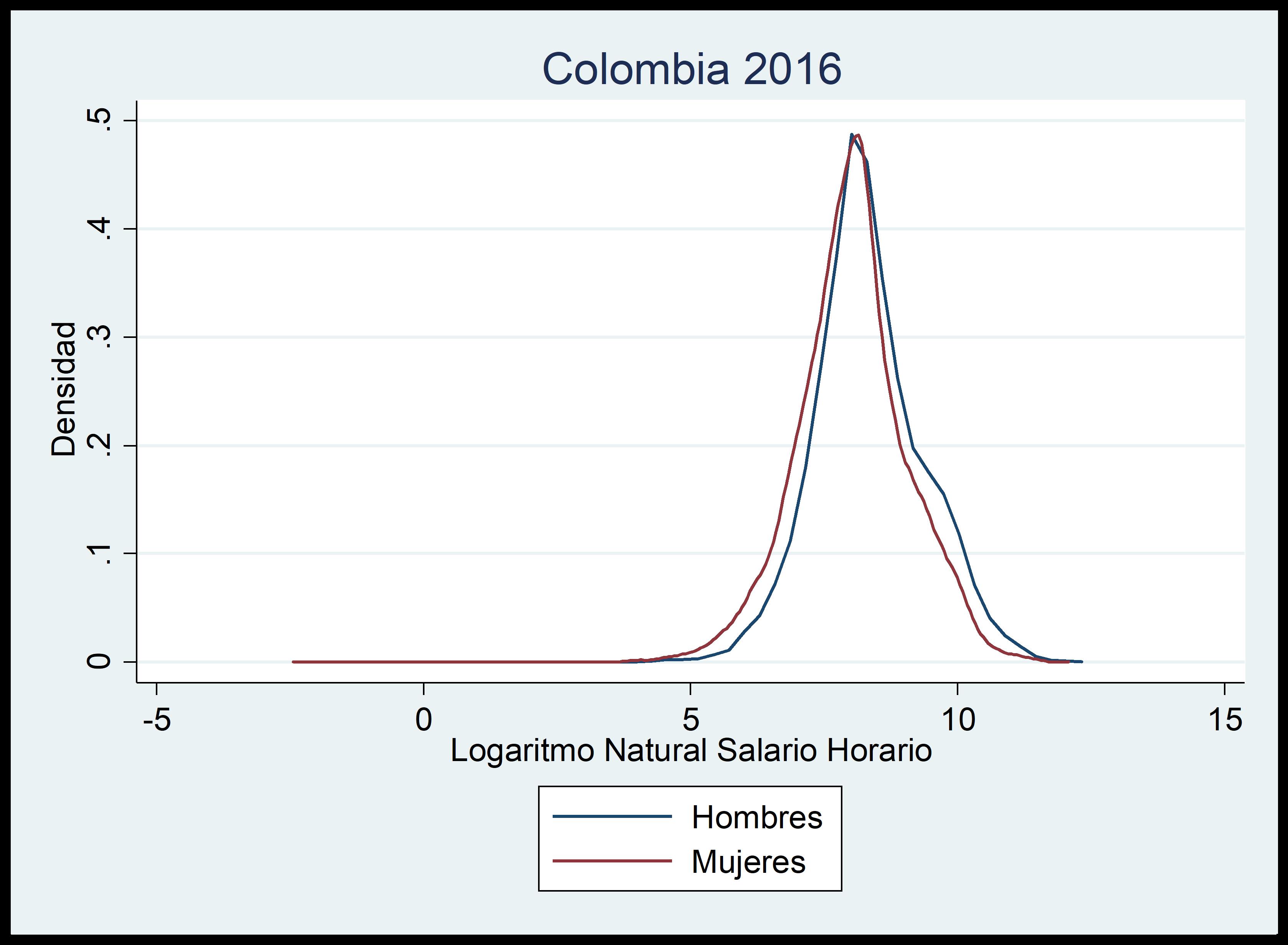

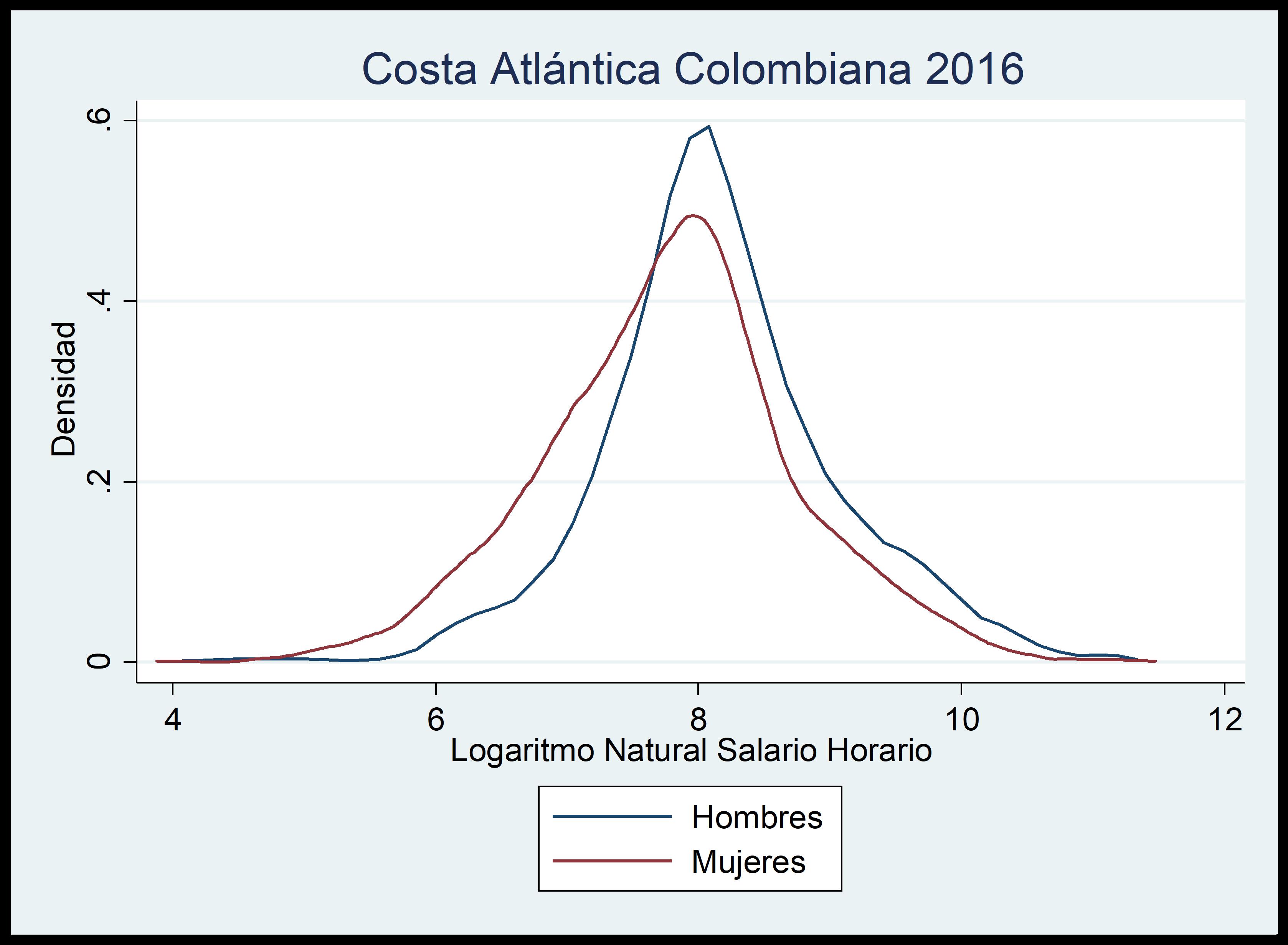

Elaboración propia con base en GEIH (Dane, 2017)Finalmente, en las figuras 1 y 2 se muestran las funciones de densidad del logaritmo natural del salario horario entre hombres y mujeres, para el caso de Colombia y los departamentos de la costa atlántica, en el año 2017. En ambos casos se observa que la densidad de los hombres se inclina más hacia la derecha, en comparación con la función de las mujeres, indicando que la distribución de los salarios de los hombres tiende a ser mayor; es decir, en promedio, los hombres devengan mayores salarios que las mujeres.

Figura 1

Funciones de densidad del logaritmo natural del salario horario para hombres y mujeres, Colombia. Nota: Individuos entre 18 y 65 años con ingresos laborales

Elaboración propia con base en la GEIH (Dane, 2017)

Figura 2

Funciones de densidad del logaritmo natural del salario horario para hombres y mujeres, costa atlántica. Individuos entre 18 y 65 años con ingresos laborales

Elaboración propia con base en la GEIH (Dane, 2017)

Discusión

El salario es una de las variables más importantes del mercado laboral, pues determina el bienestar individual. De acuerdo con Gómez (2015), el salario depende de un conjunto de características tanto del individuo como del propio mercado laboral, que generan heterogeneidad en el salario, lo cual es un problema cuando las diferencias en el ingreso laboral se explican por características que en no afectan la productividad, como es el caso del género o la raza.

Además, de acuerdo con Flórez (2004), la brecha salarial por género en Colombia ha disminuido durante la última década, debido fundamentalmente al aumento en la participación laboral de la mujer[5], lo que se explica por las grandes transformaciones sociales y culturales de la humanidad, que han permitido a la mujer tener un mayor acceso al sistema educativo, aumentando la probabilidad de conseguir un empleo, y aumentar la experiencia laboral.

En este artículo, se determinó sí existe diferencial salarial entre hombres y mujeres con similares características; dicho diferencial se puede explicar a partir de la teoría económica de la discriminación, ya sea por medio de la teoría de discriminación por “gustos o preferencias”, desarrollada por Becker (1971), o la teoría de discriminación “estadística”, realizada por Arrow (1971) y Phelps (1972). En el análisis de la desigualdad del salario horario promedio por género y nivel educativo, a través de un análisis meramente descriptivo, se observa que la remuneración salarial promedio de los hombres es mayor que la remuneración de las mujeres, en todos los niveles educativos (primaria, secundaria, media y superior), siendo mayor en los niveles de educación más altos. Está diferencia entre los salarios por género y nivel educativo, es la principal motivación por la que se escribe este artículo. A pesar de que las mujeres estudian más que los hombres, la diferencia de salario aumenta a medida que aumenta el nivel de educación, y esto puede ocasionarse por diversos factores, tales como la elección de una carrera técnica o superior, los sueldos base con los que inician el primer empleo y, por supuesto, el rol o las actividades desempeñadas dentro de una empresa.

En este artículo se utilizó la metodología de Oaxaca-Blinder, en aras de responder al interrogante, ¿qué sucede con la brecha salarial entre hombres y mujeres si no hubiera diferencias en sus características productivas observables?; el modelo estimado se corrigió por sesgo de selección, el cual puede ser generado en las mujeres debido a su característica de ser madres, lo que las puede excluir del mercado laboral. Generalmente, la mayoría de los estudios convergen en esta metodología, por lo que este artículo no se aleja de dicha realidad. La metodología se divide en tres componentes; el primero, denominado efecto característica, indica la diferencia en el salario promedio de los hombres y el término contrafactual de las mujeres si son remuneradas como los hombres; en otras palabras, es la parte que explica la brecha salarial por las diferencias en las características productivas entre hombres y mujeres. El segundo, denominado efecto remuneración, indica la diferencia en el ingreso promedio contrafáctico y el salario promedio observado de las mujeres, ya que solo interesa la diferencia de la remuneración en las características observables; evalúa la posible discriminación salarial. Finalmente, la brecha bruta es la diferencia entre el efecto característica y el efecto remuneración.

En este orden de ideas, los resultados muestran que el efecto característica está a favor del género femenino; es decir, las mujeres tienen mejores características productivas que los hombres, tanto en la costa atlántica como en el contexto nacional. Esto indica que, en términos de las características observables que mejoran la productividad, como la educación, la edad, la experiencia, entre otras, las mujeres están mejor preparadas que los hombres. Galvis (2010), llega a resultados similares en el contexto nacional, pero la diferencia de las características entre hombres y mujeres es menor. Cortés y Flórez (2016) también encuentran que el efecto característica está a favor de las mujeres en Santander, pero de nuevo por debajo de los resultados encontrados en este documento.

Con respecto al efecto remuneración, en este artículo se encontró que el mismo está a favor de los hombres; es decir, si se comparan hombres y mujeres que presentan las mismas características productivas, los primeros tienden a devengar un mayor salario. De nuevo, Galvis (2010) llegó a resultados similares. Por su parte, Arias, Arias y Cerquera (2017) encontraron que el efecto remuneración también está a favor de los hombres en Caquetá, pero la diferencia es mayor a la registrada en la costa atlántica.

Finalmente, la brecha bruta indica que los hombres ganan en promedio más que las mujeres, esta diferencia es mayor en la costa atlántica que en el ámbito nacional; además, estos resultados son más altos, en comparación con los resultados encontrados por Galvis (2010) y Arias et al. (2017). Evidentemente, la diferencia salarial entre hombres y mujeres ha venido disminuyendo a lo largo del tiempo.

Además, la brecha de salarios es mayor en la costa atlántica, pues si bien la situación laboral de la mujer es desfavorable, respecto a los hombres, en el contexto nacional, en los departamentos de la costa atlántica esta situación es más intensa; la tasa de desempleo femenina está por encima del promedio nacional, mientras que la tasa de ocupación y la tasa global de participación se ubican por debajo del promedio nacional.

Podría concluirse que existe un alto grado de discriminación en contra de las mujeres, y con seguridad se presenta algún nivel de discriminación por género. Sin embargo, es importante resaltar que el efecto remuneración no es solamente resultado de las disparidades por características productivas observables, sino que también incluye el diferencial existente por las características no observables (habilidades, inteligencia, ciertas competencias, entre otras), contenidas en el residuo de la estimación. De esta forma, no se puede concluir con total certeza que el total del diferencial salarial entre hombres y mujeres es producto de la discriminación de la mujer. Además, se debe aclarar que estas estimaciones corresponden a los diferenciales salariales corregidos por sesgo de selección, y no al diferencial salarial observado (Neuman & Oaxaca, 2004).

Los resultados encontrados coinciden plenamente con los resultados de los estudios presentados en este artículo, en donde se encuentra que existe una importante diferencia salarial entre hombres y mujeres, y que esta se explica no solo por las diferencias en las características observables (educación, edad, experiencia, entre otras), sino, especialmente y en gran proporción, por el término de discriminación (efecto remuneración).

Conclusiones

Las brechas salariales por género son un fenómeno que históricamente ha estado presente, no solo en Colombia, sino también en muchos otros países. Esas brechas salariales son diferentes para cada parte del territorio nacional, por las características propias de cada región. Por tanto, esta situación justifica un análisis minucioso de lo que ocurre en cada una de las regiones de Colombia, aspecto muy poco estudiado en el país y en los distintos departamentos de la costa atlántica, que, por su cultura e idiosincrasia, presentan grandes diferencias con respecto a las demás regiones del país.

En este artículo se presenta la existencia de una brecha salarial por género para el caso de la costa atlántica y para Colombia, en el año 2017. La brecha bruta de las regiones se encuentra por encima de la media nacional en 1,75%; es decir, que en los departamentos de Bolívar, Atlántico y Magdalena existe una brecha salarial aún mayor que la media nacional.

Como era de esperarse, Colombia no es ajena a este fenómeno. Como la brecha no es homogénea entre todo el territorio nacional, justifica hacer un análisis minucioso de lo que sucede en los departamentos de la costa atlántica y el territorio nacional. Los hallazgos permiten demostrar que existe una diferencia salarial pronunciada a favor de los hombres. Para poder entender de la mejor manera la situación, se desarrolla la descomposición de Blinder – Oaxaca. Los resultados de las estimaciones indican que la brecha salarial no se explica únicamente por las características medibles de los individuos, sino que también intervienen, principalmente, características o variables no observables, que hacen parte del efecto remuneración, evidenciando que los hombres con las mismas características que las mujeres tienden a tener mayores salarios.

A pesar de que el Gobierno nacional implementó la Ley 1496 de 2011, la cual tiene como objetivo garantizar la igualdad salarial entre hombres y mujeres, fijando los mecanismos necesarios para que dicha igualdad sea real, los resultados aún no son significativos. Por tanto, los resultados de este estudio sugieren un mayor compromiso por parte del Gobierno en la implementación de una política de educación e inclusión laboral (incluyendo educación infantil), que permitan combatir la discriminación laboral por género, especialmente en sociedades donde existen restricciones en el acceso a educación y oportunidades laborales.

Referencias

Abadía, L. K. (2005). Discriminación Salarial por sexo en Colombia: un Análisis desde la Discriminación Estadística. Bogotá, Colombia: Pontificia Universidad Javeriana.

Anderson, D., Binder, M. & Krause, K. (January, 2003). The Motherhood Wage Penalty Revisited: Experience, Heterogeneity, Work Effort, And Work-Schedule Flexibility. Industrial and Labor Relations Review, 56(2), 273-294.

Arias, C., Arias, L. y Cerquera, O. (2017). Brecha salarial por género en Colombia y el departamento de Caquetá 2015. Revista FACCEA, 7(2), 144-149.

Arrow, K. (1971). The Theory of Discrimination. Industrial Relations Section Working Paper, (30A). Recuperado de http://econ.arts.ubc.ca/nfortin/econ560/arrow73.pdf

Baquero, J. (2001). Estimación de la discriminación salarial por género para los trabajadores asalariados urbanos de Colombia 1984-1999. Bogotá, Colombia: Universidad del Rosario.

Barraza, N. (junio, 2010). Discriminación salarial y segregación laboral por género en las áreas metropolitanas de Barranquilla, Cartagena y Montería. Serie Documentos IEEC, (31), 1-37. Recuperado el 10 de julio de 2018, en https://guayacan.uninorte.edu.co/publicaciones/upload/File/Documentos_IEEC_31.pdf

Becker, G. (1971). The economics of discrimination. Chicago, United States: University of Chicago Press.

Bérgolo, M. y Carbajal, F. (septiembre, 2008). Brecha urbano - rural de ingresos laborales en Uruguay para el año 2006: una descomposición por cuantiles. CEDLAS, (75). Recuperado de https://www.econstor.eu/bitstream/10419/127591/1/cedlas-wp-075.pdf

Blau, F. (1998). The Economics of Women, Men and Work. New York, United States: Pearson Series in Economics.

Blinder, A. (1973). Wage Discrimination: Reduced Form and Structural Estimates. The Journal of Human Resources, 8(4), 436-455.

Congreso de la República de Colombia. (2 de diciembre de 2011). Ley 1496, Por medio de la cual se garantiza la igualdad salarial y de retribución laboral entre mujeres y hombres, se establecen mecanismos para erradicar cualquier forma de discriminación y se dictan otras disposiciones.

Cortés, A. y Flórez, M. (enero-junio, 2016). Diferencias salariales por género en el departamento de Santander, Colombia. Apuntes del Cenes, 35(61), 267-302.

Departamento Administrativo Nacional de Estadística –DANE-. (2017). Boletín técnico. Gran Encuesta Integrada de Hogares (GEIH) octubre-diciembre 2017. Recuperado de https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/ech/ech_genero/bol_eje_sexo_oct17_dic17.pdf

Di Pasquale, E. y Atucha, A. (marzo-abril, 2003). Brechas salariales: Discriminación o diferencias de productividad. Momentos Económico, 126, 23-33.

Fernández, M. (agosto, 2006). Determinantes del diferencial salarial por género en Colombia, 1997-2003. CEDE, (32), 1-49. Recuperado de https://economia.uniandes.edu.co/components/com_booklibrary/ebooks/d2006-32.pdf

Flórez, C. (2004). La transformación de los hogares: una visión de largo plazo. Coyuntura Social, 23-49.

Francke, D. y Ojeda, P. (2013). Historiografía e historia de mujeres: estrategias para su inclusión en los procesos de enseñanza-aprendizaje en la educación media chilena. Estudios Pedagógicos, 39(1), 361-375.

Fuentes, J., Palma, A. y Montero, R. (2005), Discriminación salarial por género en Chile: una mirada global. Estudios de Economía, 32(2), 133-157.

Galvis, L. (diciembre, 2010). Diferenciales salariales por género y región en Colombia: una aproximación con regresión por cuantiles. Revista de Economía del Rosario, 13(2), 235-277.

Gómez, C. F. (2015). Determinantes del diferencial salarial por género en Colombia durante el periodo 2004 – 2012: Una aplicación de regresión por cuantiles (Tesis de maestría). Universidad Nacional de la Plata. Argentina.

Hersch, J. (2006). Sex Discrimination in the Labor Market. Foundations and Trends in Microeconomics, 2(4), 281-361.

Hoyos, A., Ñopo, H. & Peña, X. (2010). The Persistent Gender Earnings Gap in Colombia, 1994-2006. Documentos Cede. Recuperado de https://economia.uniandes.edu.co/components/com_booklibrary/ebooks/dcede2010-16.pdf

Neuman, S. & Oaxaca, R. L. (April, 2004). Wage decompositions with selectivity-corrected wage equations: A methodological note. The Journal of Economic Inequality, 2(1), 3-10.

Oaxaca, R. (1973). Male-Female Wage Differentials in Urban LaborMarkets. International Economic Review, 14(3), 693-709.

Observatorio Laboral para la Educación. (2017). Se reduce brecha salarial entre hombres y mujeres recién graduados en Colombia. Recuperado de https://www.mineducacion.gov.co/1759/w3-article-363240.html

Phelps, E. (1972). The Statistical Theory of Racism and Sexism. American Economic Review, 62(4), 659-661.

Pinto, F. (2013). Tres décadas de brechas salariales por raza en Brasil. Un análisis más allá de la media. Recuperado de http://catalogo.econo.unlp.edu.ar/meran/getDocument.pl?id=424

Piñeros, L. A. (2009). Las uniones maritales, los diferenciales salariales y la brecha educativa en Colombia. Desarrollo y Sociedad, 64, 55-84.

Romero, J. (diciembre, 2007). ¿Discriminación Laboral o Capital Humano? Determinantes del Ingreso Laboral de los afrocartageneros. Documentos de Trabajo sobre Economía Regional, (98). Recuperado de http://www.banrep.gov.co/docum/Lectura_finanzas/pdf/DTSER-98.pdf

Rubio, M. 2011. Valores femeninos en Colombia: Radiografía de las diferencias de género en la Encuesta Colombiana de Valores. Recuperado de https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnxtcnBibG9nc3xneDo2Nzk0NzMzNWI5YmUxNDJh

Tenjo, J. (1993). 1976-1989: Cambios en los diferenciales salariales entre hombres y mujeres. Planeación y Desarrollo, 24, 117-132.

Tenjo, J. y Herrera, P. (2009). Dos ensayos sobre discriminación: discriminación salarial y discriminación en acceso al empleo por origen étnico y por género. Bogotá, Colombia: Pontificia Universidad Javeriana.

Tenjo, J., Ribero, R. y Bernat, L. F. (marzo, 2005). Evolución de las diferencias salariales por sexo en seis países de América Latina. Un intento de interpretación. CEDE, (18), 1-59. Recuperado de https://economia.uniandes.edu.co/components/com_booklibrary/ebooks/d2005-18.pdf

Wainerman, C. (enero-marzo, 1996) ¿Segregación o discriminación? El mito de la igualdad de oportunidades. Boletín Informativo Techint, (285). 59-75.

Weichselbaumer, D. & Winter-Ebner, R. (2005). A meta- analysis of the international gender wage gap. Journal of Economic Surveys, 19(3), 479-512.

Zárate, M. y Godoy, L. (julio, 2005). Análisis crítico de los estudios históricos del trabajo femenino en Chile. Cuaderno de Investigación, (2), 5-49. Recuperado de http://www.memoriachilena.cl/archivos2/pdfs/MC0024072.pdf

Notas

Información adicional

¿Cómo citar el artículo?: Cerquera Losada, O. H., Arias

Barrera, C. J. y Murcia Arias, J. P. (enero-abril, 2019). Diferencial salarial por género: un análisis

comparativo entre departamentos de la costa atlántica colombiana. Revista Virtual Universidad Católica del

Norte, (56), 109 – 125.

Enlace alternativo

http://revistavirtual.ucn.edu.co/index.php/RevistaUCN/article/view/1040/1483 (html)