Articles

Recepción: 05 Marzo 2013

Recibido del documento revisado: 31 Enero 2014

Aprobación: 10 Junio 2014

RESUMEN: El Proyecto Estratégico en Seguridad Alimentaria de la FAO en México opera desde 2003, impulsando acciones y proyectos productivos con la finalidad de mejorar la seguridad alimentaria familiar en regiones con alta marginación en el país. Este estudio evalúa los efectos de la intervención de este programa en localidades indígenas tzotziles de la microrregión cafetalera en la Región Altos de Chiapas en México. Se realizó un estudio descriptivo y evaluativo comparando datos de línea base tomados antes de la intervención y entre grupos que se han beneficiado o no con el programa. Los resultados muestran que la situación de inseguridad alimentaria persiste entre la población. Las familias viven principalmente de la agricultura y de la venta del café, aunque se encontró mayor infraestructura y oportunidades para la producción en aquellas localidades donde intervino el Programa. En relación con datos anteriores a la intervención, no se encontraron cambios significativos en el incremento de ingresos familiares anuales en ambos grupos, pero si un aumento del porcentaje de los ingresos destinados a los alimentos. El Programa solo consideró parcialmente elementos culturales del grupo indígena a lo largo de su intervención, en parte, dado que la asignación de recursos y proyectos productivos en las localidades fueron dirigidos con débiles procesos de participación social.

Palabras clave: Altos de Chiapas, México, microrregión cafetalera, pertinencia cultural, población Tzotzil, seguridad alimentaria.

ABSTRACT: The Strategic Project for Food Security of FAO in Mexico, operating since 2003, has promoted actions and productive projects in order to improve household food security in regions with high level of poverty in the country. This study evaluates the effects of the Program intervention in indigenous Tzotzil communities of the coffee-producing micro region located in Altos of Chiapas Region, Mexico. A descriptive and evaluative study was carried out comparing baseline dated before the intervention and between groups with and without the Program. Results showed that the food insecurity persists in the population. Families live mainly from agriculture and the coffee sales. However, more infrastructure and production opportunities were found in communities where the Program intervened. In relation to the data prior to intervention, in both groups no significant changes in annual household income were found. Despite this, an increase in the proportion of income destined to food was found. The Program only partially considered the indigenous cultural elements during the intervention, given that the resource and productive projects allocation in the localities were conducted with weak processes of social participation.

Key words: Altos de Chiapas, coffee-producing micro-region, cultural relevance, food security, Mexico, Tzotzil population.

RÉSUMÉ: Le projet stratégique de sécurité Alimentaire de la FAO au Mexique, mise en oeuvre depuis 2003, a impulsé des actions et des projets productifs pour améliorer la sécurité alimentaire des familles dans des régions de forte marginalisation. Cette étude évalue les effets de l'intervention de ce programme dans des communautés indigènes Tzotzil de la microrégion caféière située dans la région Altos du Chiapas au Mexique. Une étude descriptive et évaluative a été réalisée en comparant les données d'un diagnostic réalisé avant l'intervention et entre des groupes ayant bénéficié ou pas du programme. Les résultats montrent que l'insécurité alimentaire persiste dans la population. Les familles vivent principalement de l'agriculture et de la vente de café, malgré le fait qu'on retrouve plus d'infrastructure et d'opportunités pour la production dans les localités où est intervenu le Programme. Au vue des informations obtenues avant l'intervention, nous n'avons pas trouvé de changements significatifs de revenus annuels des familles, mais une augmentation du pourcentage de revenus destinés aux aliments. Le Programme a seulement considéré partiellement les éléments culturels des groupes indigènes tout au long de l'intervention, en partie dû au fait que l'assignation des ressources des projets productifs aux localités ont été peu dirigés aux processus de participation sociale.

Mots-clé : Altos de Chiapas, le Mexique, microrégion caféière, pertinence culturelle, population Tzotzil, sécurité Alimentaire.

RESUMO: O Projeto Estratégico de Segurança Alimentar da FAO, no México, que opera desde 2003, ações e projetos de produção de condução, a fim de melhorar a segurança alimentar das famílias em regiões com elevados níveis de pobreza no país. Este estudo avalia os efeitos do programa de intervenção em comunidades indígenas Tzotzil da microrregião de café localizada na região do Altos de Chiapas, no México. Um estudo descritivo e avaliativo comparando dados de base tomadas antes da intervenção e entre grupos que se beneficiarão ou não do programa. Os resultados mostram que a insegurança alimentar persiste na população. As famílias vivem principalmente da agricultura e da venda de café, ainda que se encontre mais infra-estrutura e oportunidades para a produção nessas localidades onde o programa foi implementado. Em relação aos dados pré-intervenção, não foram encontradas diferenças significativas no aumento da renda familiar anual em ambos os grupos, mas aumentou a porcentagem de renda destinada a alimentação. O programa só considerou parcialmente elementos do grupo cultural indígena ao longo da investigação, em parte porque a alocação de recursos e projetos de produção nas localidades foram implementados com fracos processos de participação social.

Palavras-chave: Altos de Chiapas, México, microrregião de café, população Tzotzil, relevância cultural, segurança alimentar.

1. INTRODUCCIÓN

La alimentación es un proceso complejo y dinámico afectado por factores biológicos y socioculturales (De Garine, 1995). Instituciones como la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) consideran de suma importancia mejorar las condiciones de seguridad alimentaria en las poblaciones más vulnerables (Posadas, Nazar, Estrada & Mundo, 2007).

Durante la Cumbre Mundial sobre la Alimentación realizada en 1996 se definió que existe Seguridad Alimentaria cuando todas las personas tienen en todo momento acceso físico y económico a suficientes alimentos inocuos y nutritivos para satisfacer sus necesidades alimenticias y sus preferencias en cuanto a los alimentos, a fin de llevar una vida activa y sana. Se señalaron además las siguientes dimensiones: disponibilidad, acceso y consumo de alimentos, utilización biológica y estabilidad.

En la década de 1970 esta definición estuvo basada fuertemente en la producción y disponibilidad alimentaria a nivel global y nacional. Una década después se incorporó el acceso tanto económico como físico a los alimentos, debido a que se demostró que el acceso a ellos depende de los ingresos, de los derechos o títulos que las familias poseen, los activos con que cuenta y el entorno social (Maletta & Gómez, 2004). Es durante la década de 1990 cuando se llegó al concepto actual que incorpora la inocuidad y las preferencias culturales, que además reafirma a la seguridad alimentaria como un derecho humano (Curti, Brunetti, Musso, Rastelli, Spillere & Ukic, 2011).

Oliver De Shutter, relator de las Naciones Unidas sobre el derecho a la alimentación, menciona que el 80% de las personas hambrientas viven en el medio rural en los países empobrecidos. Además, estas dependen principal o parcialmente de la agricultura, la ganadería o la pesca para sus medios de vida, siendo las mujeres las más vulnerables (PNUD, 2005). En México el porcentaje de ruralidad es del 26%. De esta población, el 49% de los hogares rurales se encuentran bajo la línea de pobreza (Varela & Martínez, 2006). Por su parte Chiapas, que se encuentra en el sureste mexicano, es uno de los estados más pobres del país e históricamente ha tenido un importante rezago en el desarrollo humano (García-Chong, Salvatierra, Trujillo & Zúñiga2010). Existe un descenso en las condiciones de vida de la población debido a la caída constante del poder adquisitivo de las familias, así como al aumento del empleo informal no agrícola y el desempleo (Salvatierra et al., 2002), generando un aumento en el número de familias con dificultades para acceder a alimentos suficientes en cantidad y calidad, que garanticen una buena salud y vida sana (Román, 2010).

Adicionalmente, las estrategias gubernamentales que buscan garantizar la seguridad alimentaria no han considerado acciones para lograr la capacidad de auto-abasto de las familias de las comunidades rurales (Román, 2010), aumentado así la vulnerabilidad alimentaria y nutricional en estos hogares. En la última Encuesta Nacional en Salud y Nutrición (INSP, 2012) se destaca que, a nivel nacional, Chiapas presenta los índices más altos de prevalencia de bajo peso y baja talla en niños en edades tempranas (en consonancia con los hallazgos de Hernández, Barberena, Camacho & Vera, 2003). En esta misma Encuesta se reveló que 38,9% de su población se halla en situación de inseguridad alimentaria moderada y severa (INSP, 2012).

Dado el nivel de pobreza persistente en las regiones rurales, en 2003 el Gobierno de México puso en marcha un programa intersectorial en las microrregiones con mayores niveles de marginación. Así, la Secretaría de la Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA), junto con la cooperación técnica de la FAO ejecutaron el "Proyecto Estratégico para la Seguridad Alimentaria" (PESA)5. El mismo tiene como objetivos incrementar la producción de alimentos, innovar los sistemas de producción, desarrollar mercados locales, promover el uso de alimentos, generar empleos e incrementar ingresos familiares para lograr seguridad alimentaria (FAO, 2010).

Este estudio analiza la situación de la seguridad alimentaria familiar desde la perspectiva de la disponibilidad, acceso y consumo de alimentos en el hogar a partir de la intervención del PESA en la microrregión cafetalera ubicada en la región Altos en Chiapas, así como la valoración de la pertinencia cultural del Programa en la zona de intervención.

2. MATERIAL Y MÉTODO

El estudio se desarrolla en una microrregión cafetalera conformada por localidades tzotziles, ubicadas en la región Altos de Chiapas. En el primer momento del estudio se presentó la investigación al PESA Chiapas, para solicitar información de línea base de la microrregión y a la Secretaria de Salud de la Región Altos, que facilitó el último informe de salud.

En otro momento se presentó la investigación a las autoridades locales, invitando en asamblea comunitaria la participación voluntaria de las familias con y sin Programa. Se seleccionaron a las familias con Programa con al menos dos años de participación, además de estar en la fase de "generación de ingresos". En el caso de localidades control se eliminaron aquellas familias beneficiarias de algún programa similar en los últimos dos años al momento del estudio.

De la microrregión se incluyeron a 13 localidades ubicadas entre los municipios de Aldama, Chalchihuitán y Chenalhó. De estas, 8 son localidades donde interviene el PESA y 5 localidades fueron consideradas como control. Se determinó probabilísticamente la muestra de las familias con PESA, considerando finalmente a 91 familias beneficiarias en la microrregión. Los casos control (familias sin programa) se seleccionaron discrecionalmente en razón de un caso control por cada dos familias de la muestra con PESA. Finalmente se incluyeron a 43 familias.

Se recolectó información primaria entre marzo y mayo del 2011 de un total de 134 familias, aplicando cuestionarios familiares cuyos ítems se organizaron para conocer la situación socioeconómica, producción y consumo de alimentos. Se valoró el estado nutricional de niños menores de cinco años con los indicadores de Peso para la Edad (P/E), Peso para la Talla (P/ T) y Talla para la Edad (T/E), con uso de las tablas estandarizadas de la OMS.

Se utilizó el método descriptivo para caracterizar los aspectos más relevantes de la población. También se realizó comparación estadística entre los ingresos familiares de los grupos, pues en esta investigación la seguridad alimentaria se evaluó estrechamente con la capacidad económica de la población para adquirir suficientes y variados alimentos, así como la disponibilidad de estos en el hogar.

Para analizar la pertinencia cultural y satisfacción del PESA en los grupos de trabajo se aplicó una encuesta estructurada con base en una escala Likert para conocer la disposición actitudinal -grado de acuerdo o desacuerdo frente a las preguntas-, además de realizar entrevistas abiertas en lengua Tzotzil a actores clave (representantes y líderes de grupo, socios) y a personal de la Agencia de Desarrollo Rural (ADR) que trabaja en la microrregión. Para este análisis se consideró el método evaluativo y se adecuó para este estudio la propuesta sugerida por Skewes (2003) citado por Avella (2005), que considera categorías en cuatro dominios de valor (base, relaciones sociales, bienes y servicios, acumulación) relevantes para el desarrollo local.

3. PRESENTACIÓN DE RESULTADOS

3.1. PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS DE LA POBLACIÓN EN ESTUDIO

El estudio comprendió el análisis de 91 familias con PESA (51,7% mujeres y 48,3% hombres) y de 43 familias control (44,5% mujeres y 55,5% hombres). En promedio las 131 familias estaban compuestas por 6 miembros. Todas las viviendas tienen energía eléctrica, las paredes son principalmente de madera, el techo es de lámina, con piso de cemento en la habitación y piso de tierra en la cocina. Cuentan con un traspatio donde crían aves como pollos y pavos, siembran verduras locales, hortalizas, hierbas de olor y medicinales, así como algunos árboles frutales.

El abastecimiento de agua familiar es mejor en hogares con PESA, debido a la construcción de tanques comunitarios y sistemas de distribución domiciliaria del agua como parte del Programa. En las viviendas del grupo control el abastecimiento de agua se realiza mediante tanques comunitarios, el cual es insuficiente, situación que les obliga a trasladarla desde otras fuentes que suelen ser el río, pozo o manantial (10% de los hogares).

El 80% de la población cuenta con tierra propia que en promedio corresponde a una hectárea por familia. El uso del suelo tiende a ser destinado al cultivo del café, hortalizas y flores, con una fuerte tendencia a reducir el cultivo de granos. Las localidades cercanas a la cabecera municipal cuentan con carreteras pavimentadas, mientras que el resto con caminos de terracería.

3.2. CARACTERÍSTICAS ALIMENTARIAS Y NUTRICIONALES

3.2.1. PREFERENCIA ALIMENTARIA Y VARIEDAD DE LA DIETA

Las características de la dieta, tales como la variedad y frecuencia en el consumo de alimentos y las preferencias alimentarias, son similares en los dos grupos. En promedio se encontró disponibilidad y consumo semanal de 21 alimentos diferentes en este sector poblacional, de los cuales 5 corresponden a alimentos del grupo de cereales, 7 alimentos del grupo de frutas y verduras, 4 a alimentos de origen animal y 5 a productos industrializados.

La dieta básica diaria de las familias tzotziles está compuesta por tortilla de maíz, frijoles hervidos, pozol (bebida fría a base de masa de maíz), café, sal, chile, verduras y bebidas embotelladas; estos alimentos representan más del 50% del consumo energético familiar. Consumen -por lo tanto- poca variedad de platillos, con una tendencia a ser platillos fritos en lugar de ser platillos hervidos como solía ser; no incluyen en la dieta diaria productos de los diferentes grupos de alimentos y en general consumen pocas cantidades de frutas, verduras, carnes rojas y agua. Por otro lado hay una tendencia al incremento en el consumo de refrescos embotellados (bebida de cola): alrededor del 65% de familias con PESA consume refrescos al menos 4 veces por semana, en relación con el 49% de las familias control. Tal comportamiento que contribuye a un aumento en el consumo de alimentos ricos en azúcares.

En cuanto a frecuencia, comen dos veces al día; en ocasiones los niños y el padre de familia tienen una colación a medio día (consumen pozol o refresco, tortilla o pan). Todas las familias consumen diariamente de 2 a 4 kilogramos de tortilla. El consumo de cereales, papa y leguminosas son similares entre ambos grupos. Más del 80% de la población en ambos grupos consume pozol y frijol diariamente. Además, semanalmente incluyen en la dieta familiar el consumo de cereales (como la sopa de pasta, arroz o pan dulce); verduras locales, como yerbamora (Solanum nigrum), nabo verde (Brassica napus), bledo (Amaranthus retroflexus), mostaza (Sinapis alba); hortalizas (como repollo, zanahoria, cebolla, tomate, calabaza, lechuga, rábano); y frutas (como naranja, manzana, durazno, plátano y mango). Se encontró que las familias con PESA no consumen otras leguminosas fuera del frijol y tienden a consumir más sopa de pasta.

En ambos grupos el consumo de alimentos locales y de temporada es similar; consumen frutas locales, aguacate, chayote (Sechium edule), habas y arvejas. Sin embargo se hallaron diferencias en el consumo de algunos alimentos de origen animal: las familias con PESA (FCP) consumen con mayor frecuencia huevos y carne de pollo, en relación con las familias control (FC). No obstante, se encontró similitud en el consumo de carne de res entre ambos grupos. La población indígena de esta microrregión rara vez consume carne de cerdo, pescado, mariscos y lácteos; el consumo ocasional de estos productos solo es través de despensas y desayunos escolares, que forman parte de programas alimentarios gubernamentales.

3.2.2. VULNERABILIDAD NUTRICIONAL

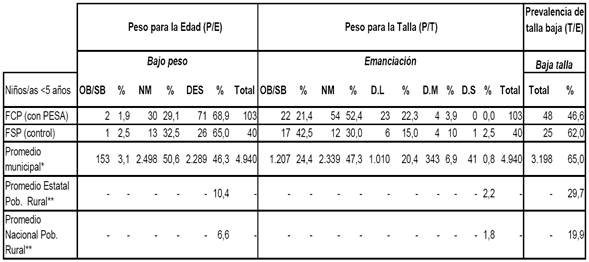

En este estudio se evaluó el estado de nutrición niños/as menores de 5 años. La evaluación consideró 103 niños/as de familias con PESA (FCP) y 40 niños/as de las familias control (FC). En el Cuadro Nº 1 se comparan los resultados obtenidos con el promedio municipal y nacional de indicadores nutricionales de población infantil que vive en zona rural.

Estado nutricional de niños menores de 5 años en familias con y sin PESA.

La prevalencia de bajo peso para la edad (P/ E) en los infantes para ambos grupos fue de más del 65%, cifra que supera el promedio municipal que es de 46%. Por su parte, en el indicador de peso para la talla (P/T) se encontró que el 52% de la población infantil en las familias con PESA se encuentra en un estado adecuado de peso, pero el 22% presentó desnutrición leve. En cuanto a las familias control se encontró que el 30% tiene un peso adecuado, el 42% presentaron sobrepeso, el 15% tuvo desnutrición leve y se encontró un caso de emaciación o desnutrición severa en este grupo. Con referencia al indicador talla para la edad (T/E) se encontró una mayor prevalencia de baja talla (desmedro) en familias control, con el 62%, en relación con el 46,6% en familias con PESA. Estas últimas cifras son similares al promedio municipal, pero se ubican por encima del promedio nacional (29,7%) en población rural.

3.3. INGRESOS Y SEGURIDAD ALIMENTARIA

Para conocer el grado de seguridad alimentaria se evaluó la capacidad económica de las familias para adquirir suficientes y variados alimentos. En este sentido, vale la pena mencionar que las principales fuentes de ingresos familiares en la microrregión siguen correspondiendo a la actividad agrícola (cultivo de hortalizas, frutales, café y otros), a la venta de café, los jornales y las transferencias monetarias dados por programas públicos. Dado los bajos niveles de migración en esta la zona, las remesas no tienen un papel relevante en la economía familiar.

3.3.1. ESTABILIDAD DE LOS INGRESOS

Se encontró que todas las fuentes de ingresos familiares son inestables, situación estrechamente relacionada con factores como superficie reducida de tierra para cultivo agrícola, la incapacidad productiva y de comercialización, fluctuación de precios de los productos en el mercado y el desempleo.

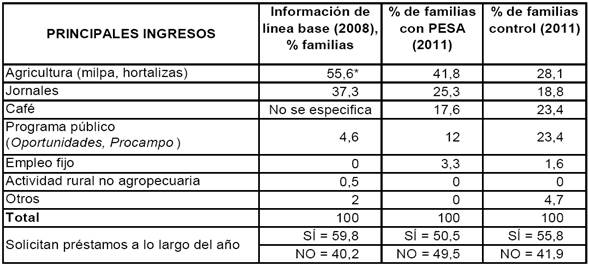

En los resultados de línea base del 2008, se tiene que más del 50% de las familias obtuvo ingresos de la agricultura, sin embargo no se cuenta con información que diferencie los ingresos obtenidos por la producción hortícola, la milpa o la venta de café. Como se puede observar en el Cuadro Nº 2, para el año 2011 se encontró que el 41,8% de las familias con PESA (FCP) obtienen sus principales ingresos de la actividad agrícola y el 17,6% de la venta de café. En las familias control (FC) el 28% obtiene sus ingresos de la agricultura seguido de la venta de café (23,4%). Se observa una mayor proporción de familias que obtuvieron ingresos por jornales en 2008 en relación con el 2011. Además se encontró, que el 23% de las familias control (FC) dependen de manera importante de los ingresos obtenidos a través de programas de transferencia monetaria condicionadas en relación con el 12% de las Familias con PESA.

Principales fuentes de ingresos familiares en la microrregión.

Considerando que la microrregión es cafetalera, cabe mencionar que la producción se realiza con el uso mínimo o nulo de agroquímicos. Para el 2011 se encontró que el 61% de las familias con PESA cultivaban café, en contraste con el 47% de las familias control. En las localidades con PESA hay mayor cantidad de medianos y grandes productores locales de café con producción de 500 a 2.000 kilogramos por año, con ganancias de hasta $80.000 pesos mexicanos (MXN); a diferencia de las localidades control en donde la mayoría fueron pequeños productores con menos de 500 kilogramos/año. Aun así, en ambos grupos se registró que más del 12% de las familias solicitaron préstamos económicos anuales para cubrir sus necesidades familiares.

3.3.2. INGRESOS ANUALES FAMILIARES

Los ingresos anuales familiares (IAF) ajustados6 del grupo de línea base (LB) presentan cambios al ser comparados con el promedio de ingresos anuales entre las familias con PESA (FCP), así como con el del grupo control (FC). El promedio de ingresos anuales para las familias con datos base del 2008 fue de $30.828,00 pesos mexicanos (MXN), lo que significó que las familias vivieran con 1,5 salarios mínimos diarios (SMD, que era de $56,70 para la zona C en 2010); para el 2011 las FCP obtuvieron en promedio $27.613,80 MXN, viviendo con 1,30 SMD, mientras que en las familias control el promedio fue de $22.070,50 MXN (equivalente a 1,10 SMD).

La diferencia de los ingresos familiares entre los grupos puede explicarse por el origen del ingreso. Así por ejemplo, en las familias con PESA los principales ingresos correspondieron a pago de jornales y venta por hortalizas, flores y café, en relación con el grupo control, cuyos miembros obtienen sus principales ingresos de la agricultura, venta de café y a través de programas gubernamentales.

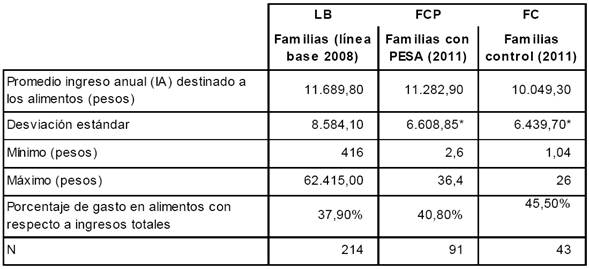

3.3.3. GASTO ANUAL EN ALIMENTOS EN RELACIÓN CON EL INGRESO ANUAL FAMILIAR

Se comparó la proporción de ingresos totales anuales destinados a los alimentos (Cuadro Nº 3), entre la información de base (LB) con los dos grupos, encontrando que hay diferencia estadísticamente significativa en las desviaciones estándar (1-a = 0,95) entre las comparaciones de LB y cada grupo. En este caso, las familias encuestadas en 2008 destinaron 37,9% de sus recursos económicos anuales a la compra de alimentos, cifra menor en relación con los datos encontrados en 2011 con un 40,80% en el caso de las familias con PESA y del 45,5% en el caso de las familias control.

Ingreso anual familiar destinado a los alimentos en los diferentes grupos.

Al comparar las familias con PESA (FCP) y familias control (FC) no se hallaron diferencias estadísticamente significativas entre las desviaciones estándar ni en las medias (1- = 0,95). Esto quiere decir que ambos grupos destinan una proporción similar de los ingresos anuales para la compra de alimentos.

3.4. DISPONIBILIDAD DE ALIMENTOS EN EL

HOGAR

Con respecto a la disponibilidad de los principales alimentos y granos para la dieta de la población indígena en la microrregión, se encontró que en el 2008 la producción de granos básicos para el consumo familiar no fue suficiente y no alcanzó a cubrir los requerimientos anuales. Dicha situación fue similar en el 2011 para ambos grupos. Lo anterior supone una tendencia hacia la compra de granos básico para el auto-abasto familiar.

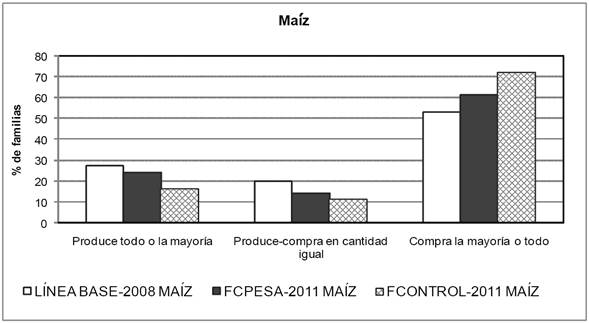

Con respecto a la producción de maíz, el 27% de las familias en el 2008 produjo todo o la mayor parte del grano para su abasto familiar anual. Sin embargo, en el 2011 el 24% de familias con PESA y únicamente el 16% de las familias control lograron el abasto anual del grano.

En contraste, se encontró que en el 2008 el 53% de las familias compró la mayor parte o todo el maíz requerido para el consumo anual; en 2011 la cifra aumento, es decir, el 61% de las familias con programa y el 72% de las familias control tuvieron que comprar el maíz para su consumo anual. El porcentaje de familias que no cultivaron nada de maíz pasó de 6% en 2008 a 15% en FCP y en un 30% en el caso de las familias control para el año 2011 (Gráfico Nº 1).

Gráfico 1

Altos de Chiapas: producción y compra de maíz para el consumo familiar anual

Fuente: elaboración propia, con base en datos de línea base del PESA 2008, microregión I cafetalera/FAOMéxico y cuestionario 2011

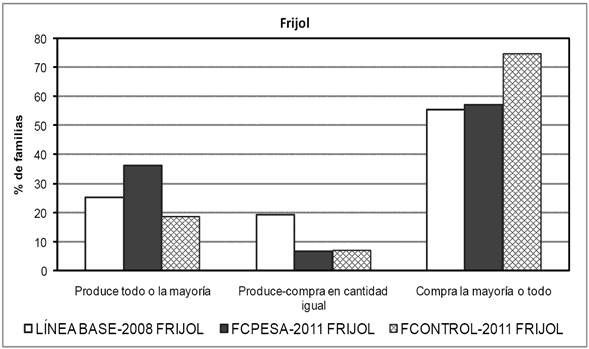

Con respecto a la producción de frijol, se tiene que en el 2008 solo el 25% de las familias en la microrregión produjeron cantidad suficiente de frijol para el consumo familiar anual (Gráfico Nº 2). Ya en el 2011, el 36% de las familias con PESA lograron el auto-abasto anual de frijol, a diferencia del 18% en las familias control. Por el contrario, en el año 2008 el 22% de la población no cultivó frijol; en 2011 se observó que el 40% de las familias con programa y un 46% en las familias control no cultivaron este grano, por lo que tuvieron que comprarlo.

Gráfico 2

Altos de Chiapas: producción y compra de frijol para el consumo familiar anual

Fuente: elaboración propia, con base en datos de línea base del PESA 2008, microregión I cafetalera/FAOMéxico y cuestionario 2011

Los cambios en la producción de maíz y frijol se asocian a factores como la reducción de la superficie destinada al cultivo del grano, la calidad del suelo, la introducción de nuevos cultivos, el cambio en preferencias alimentarias, entre otros. Se constata que alrededor del 50% de las familias en la microrregión tiene que comprar todo o la mayor parte de los granos básicos para el autoconsumo anual.

Por otra parte se observó que la proporción de familias que producen hortalizas es similar entre ambos grupos (57%). La mayor parte de la producción hortícola en ambos grupos es destinada al consumo, mientras que alrededor del 21% de las FCP los destinan a la venta en relación con el 16% de las familias control. El nivel de producción de hortalizas fue similar en los dos grupos. La diferencia radica en que las familias con Programa suelen tener mayor variedad de hortalizas, al tiempo que utilizan otras técnicas agroecológicas y mejores herramientas.

Las familias con programa tienen mayor disponibilidad de huevos y carne de pollo en relación con las familias control, debido a que se instalaron granjas avícolas por parte del PESA. Además, es importante mencionar que alrededor del 65% de las familias en la microrregión ya no disponen de alimentos propios de la región, como árboles frutales, aguacate, chayote, aves criollas, entre otros. Los datos sugieren que los cambios en el uso del suelo y la deforestación están ocasionando la pérdida de alimentos locales.

3.5. PERTINENCIA CULTURAL DEL PROYECTO EN LA MICRORREGIÓN

Otro aspecto incorporado en la investigación se refiere a la pertinencia cultural del PESA en la microrregión. Al analizar aspectos del origen del Programa en las localidades se encontró que los integrantes de los grupos o "socios" no fueron quienes gestionaron la intervención del proyecto en su localidad: el proceso fue dado por las negociaciones entre personal del Programa con las autoridades municipales y locales. Los campesinos no contaron con suficiente información sobre el Programa desde su inicio. Así lo expone un productor de flor de gladiolo, cuando señala que "un técnico fue el primero que trajo la información, pero no querían recibirlo (la comunidad), porque primero se estaba pagando una aportación, por eso solo algunos cuantos...si quisieron" (Agricultor de Tzomoltón, 2011).

La Agencia de Desarrollo Rural (ADR)7 promocionó a nivel comunitario el Programa y realizó el levantamiento de diagnóstico; y, aunque no toda la población participara, en asambleas generales se decidía la aceptación o rechazo del programa en la comunidad. A partir de la aceptación la Agencia se coordinaba con los grupos de trabajo. En el caso de esta microrregión, entre el 2008 y 2009 se implementaron en las localidades participantes, como parte de las etapas "hogar saludable" y "producción de alimentos ". Durante este periodo se dotó de infraestructura e insumos a las familias para la construcción de huertos y corrales de traspatio, para la siembra de árboles frutales, la construcción de estufas ecológicas y de tanques de ferrocemento. Las capacitaciones técnicas fueron realizadas por personal de la Agencia y se procuró que fueran en Tzotzil.

Para el 2010 se inició la tercera fase, "generación de ingresos". Durante este periodo los proyectos productivos fueron prediseñados y asignados de acuerdo con los intereses del Plan regional de la Secretaría del Campo8 (SECAM) en Chiapas, bajo una visión fuertemente institucional y empresarial. Dicho plan consideró solo parcialmente las propuestas regionales elaboradas por las ADR's. En esta microrregión y en otras similares se asignaron para esta fase del PESA los siguientes proyectos productivos: i) producción de flor de gladiolo; ii) producción de hortalizas bajo invernadero y a cielo abierto; y, iii) granja de aves para producción de huevos y apicultura (actividad no encontrada en las localidades del estudio). No obstante, en la mayoría de los casos estos proyectos no fueron pensados para satisfacer las necesidades y demandas locales reales.

Esta situación generó algunas dificultades con los grupos de trabajo, pues sus demandas no fueron atendidas, generando descontento durante la puesta en marcha y solo en algunos casos el proyecto coincidió con los requerimientos cercanos a los solicitados por los grupos. Así lo menciona el director de la ADR en la microrregión: "Posteriormente, los proyectos fueron otorgados y planeados a nivel central y entonces empezó a generarse el descontento entre los productores, porque inicialmente no formaba parte de la planeación. En la mayoría de los casos se han implementado, pero en otros casos ha habido más resistencia... en algunos casos sí coincidían, sí hubo coincidencias, por ejemplo, la producción de hortalizas...la apicultura es algo que no se había identificado, pero se implementó donde se encontraron antecedentes y esta ha resultado ser un buen proyecto".

El aspecto positivo de este Programa, en relación con otros programas gubernamentales similares, es que da continuidad a los proyectos productivos instalados. Ello supone mayor permanencia en la localidad y favorece cierta confianza entre sus beneficiarios.

3.5.1. RELACIONES SOCIALES Y CAPACIDAD DE GESTIÓN

En estas comunidades rurales las principales formas de organización se dan con base en sistemas de cargos, con la entrada de programas gubernamentales. Otra forma es mediante los grupos de trabajo creados para la gestión de recursos agrícolas, principalmente para el maíz y frijol, seguido de gestión en infraestructura (carreteras y escuelas). En servicios básicos para la comunidad (agua, luz eléctrica y salud) la organización interna tradicional es diferente a la que el Programapropone.

Para analizar la pertinencia del programa en relación con los roles de género es necesario explicar que en la cultura Tzotzil persiste una marcada desigualdad de oportunidades entre hombres y mujeres. Así, mientras que a la mujer se le asigna el cuidado de la familia y de los hijos, al hombre se le considera el proveedor de ingresos, de alimentos y de otros recursos para el hogar. Se le consi-dera además el jefe de familia, por lo que representa y decide por su familia en los asuntos de la localidad.

La mayoría de los proyectos productivos fueron dirigidos a los hombres (hortalizas, gladiolo y apicultura). El Programa únicamente orientó a las mujeres indígenas el proyecto de granja de aves para la producción de huevos. Sin embargo, en algunos grupos esta iniciativa no fue bien aceptada por las socias, debido a que no les informaron adecuadamente sobre el proyecto, que carecían de conocimientos técnicos y además les asignaron cargos o tareas que no tenían contemplados. En algunos casos esta situación les ocasionó conflictos familiares y descuido del hogar, especialmente en lo relacionado con la alimentación familiar. Como consecuencia, algunas socias fueron gradualmente desertando del proyecto de la granja de aves para producción de huevos.

Debido a los roles de género no es raro encontrar que hay mayor participación en los hombres que en las mujeres. La mayoría de los hombres participan dentro de los grupos de trabajo, al tiempo que asignan responsabilidades en forma rotativa e intentan buscar alternativas para la gestión con otras instituciones. Como menciona un productor de gladiolo, "Nosotros siempre platicamos mucho, la verdad... esperamos a que estén todos. Todos participamos hasta que estamos de acuerdo todos... ya saben que acordamos dar tiempo para las reuniones y la asistencia es puntual" (Agricultor de Xulumo, 2011).

De esta forma se observa una situación distinta en proyectos con hombres que con mujeres. Por ejemplo, fue frecuente encontrar que en las granjas avícolas solo algunas mujeres participaban activamente y una o dos asumían el liderazgo del grupo. Como lo señala la representante de un grupo de trabajo de las granjas: "a veces las decisiones se toman entre todos las socias, pero la verdad de todas las socias participan solo tres o dos y el resto solo hacen sus actividades (sobre el cuidado de las aves)" (Presidenta de grupo, Tzabalhó, 2011). En otros casos los hombres son los que las organizan y deciden por ellas. El resto de los integrantes de la familia gradualmente se han ido involucrando y colaborando en las actividades del proyecto productivo instalado.

Al momento de realizar el estudio el Programa no había favorecido la vinculación e intercambio de experiencias entre los diferentes grupos de trabajo de la microrregión, ni con instancias públicas o privadas de interés para ellos. Se observó desinformación por parte de la población respecto a otros programas y proyectos para el desarrollo de sus comunidades y falta de espacios para ser asesorados. En relación con lo anterior, se les preguntó a los socios y socias si consideraban viable gestionar recursos económicos por su propia cuenta, es decir, sin ayuda del técnico de la ADR. Al respecto se encontró que el 37,2% estuvo de acuerdo, el 23,3% le fue indistinto, 25,6% estuvo en desacuerdo y el 14% de los socios respondió que está totalmente en desacuerdo. Se puede apreciar que únicamente una tercera parte de los grupos de trabajo considera que pueden gestionar recursos por su cuenta. Por lo tanto, estas cifras también reflejan inseguridad en los propios procesos de gestión de recursos por parte de los grupos de trabajo.

También se evaluó el grado de dependencia en la compra de insumos para las actividades propias de cada proyecto productivo, encontrándose que en el caso de las granjas de aves la dependencia por el alimento procesado para las aves es alta, debido a que sin este insumo su proyecto fracasa. Durante el primer año del funcionamiento de las granjas se les otorgó un subsidio para comprar el alimento para las aves, con la intención de favorecer el arranque del proyecto; se esperaba que posteriormente lograran cubrir este gasto con los ingresos obtenidos a lo largo de un año. No obstante, al momento de estudio la mayoría de los grupos no lo habían logrado. Debido a esta situación, la percepción del problema e inseguridad del negocio prevalece entre las mujeres. Así lo menciona una de las socias de una granja avícola: "Veo que la granja no es seguro porque parece que estamos trabajando nada más para pagar el alimento de las aves" (Socia del grupo, Yetón, 2011).

En el caso de la producción de hortalizas y de gladiolos, la dependencia de los insumos radica en el uso de agroquímicos (plaguicidas y/o fertilizantes). Esto ocurre a pesar de que la ADR ha introducido e impulsado alternativas agroecológicas como el uso de abonos orgánicos, la apropiación por parte de los agricultores ha sido muy lenta, incluso utilizan agroquímicos para los cultivos de granos básicos.

En el aspecto de comercialización se encontró que las dificultades más frecuentes son las referidas a transporte, bajos precios del producto en el mercado y dificultad de espacios para la venta. Adicionalmente, algunos productores no lograron recuperar el costo de inversión. Estas dificultades se presentan en menor grado entre los proyectos de hortalizas y con mayor grado en la producción de gladiolos y huevos (granjas avícolas).

También se revelaron dificultades importantes en la transferencia de conocimiento, situación ligada a los bajos niveles educativos de la población en la microrregión. Después del primer año de la puesta en marcha de los proyectos productivos de la tercera etapa "generación de ingresos", los productores aún referían la fuerte necesidad de recibir asistencia técnica por parte del personal de la Agencia.

Por otro lado, durante el desarrollo de esta tercera etapa las instancias responsables del PESA no habían considerado que muchos de estos grupos de trabajo aún no lograban una organización interna estable, un nivel óptimo de participación, al tiempo que enfrentaban dificultades en cuanto a conocimientos administrativos y en comercialización. Sin embargo, en ese entonces, comenzaron a presionar a los grupos de trabajo para que se constituyeran bajo una figura jurídica y formalizaran sus actividades.

3.5.2. VALORACIÓN Y APROPIACIÓN DE LA INICIATIVA

Se encontró mayor valoración de los productos obtenidos por los proyectos productivos a nivel interno y familiar, que a nivel comunitario. Las mujeres valoraron la obtención de huevos y carne de ave de la granja avícola por su importancia para la alimentación familiar; los hombres valoran los productos obtenidos del cultivo de hortalizas y gladiolos por generarles ingresos familiares.

Para conocer la apropiación de los proyectos productivos instalados se analizó el grado de responsabilidad de los socios y socias hacia las actividades de su proyecto. En este sentido se les preguntó a los socios y socias si participaban activamente en su grupo, encontrándose que el 67,4% respondió que a veces lo hacía, cifra muy superior de aquellos que respondieron que siempre lo hacían (23,3%). Como se ha mencionado antes, prevalece un mayor interés por parte de los hombres que de las mujeres, dado que los hombres son los más interesados en desarrollar proyectos agrícolas de tipo productivos como los que PESA ofrece, mientras que las mujeres prefieren proyectos relacionados con las artesanías o aquellos que les permitan mayor permanencia en el hogar.

Asimismo, se analizó la seguridad económica que los proyectos productivos les generaban. La mayoría de los productores de hortalizas (con o sin invernadero) consideraron que este proyecto no es una fuente segura de ingresos, respuestas que se asocian principalmente a la inestabilidad de los precios de los productos en el mercado. En el proyecto de granjas de aves la mayoría de las opiniones fueron no lo sé, respuesta que se puede explicar en gran parte porque no han percibido un ingreso importante por esta actividad. La estrategia de varios grupos fue que durante el primer año se ahorraría la mayor parte de las ganancias para poder comprar el alimento de las aves y aves de cría. Por lo tanto las socias solo habían recibido ingresos equivalentes a uno o dos salarios mínimos cada 15 días. Aún así, las opiniones estuvieron inclinadas a respuestas negativas. En el caso de la producción de gladiolos se encontró una insatisfacción generalizada entre los productores, debido a las bajas ganancias, dado por el costo elevado del transporte y al bajo precio del producto en el mercado.

4. DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS

En varias zonas rurales del país como en esta microrregión, se mantiene una agricultura de subsistencia, las familias viven en áreas limitadas de tierra y sin acceso adecuado a recursos productivos (García et al., 2010). Dado el arraigo cultural de la población mexicana, el consumo de maíz y frijol en la dieta siguen siendo los más importantes (Escobar & Morales, 2009) y la microrregión cafetalera no es la excepción, pues estos granos siguen siendo base de la dieta familiar.

La dieta de la población indígena en esta microrregión tiende a ser monótona y poco equilibrada, característica de forma similar entre los dos grupos comparados. Algunos estudios demuestran que además de la población Tzotzil otros grupos indígenas de la misma región mantienen tendencias similares en el tipo de dieta consumida (Posadas et al., 2007; Román, 2010). Los cambios en las preferencias alimentarias sugieren pérdida de alimentos locales de especies vegetales y animales; así mismo aumenta el consumo de alimentos ricos en azúcares, carbohidratos y grasas. Se constató mayor disponibilidad y consumo de huevos en familias con PESA en relación con el grupo control, debido a los proyectos instalados por el Programa. En general, las familias que consumen con mayor frecuencia carne de pollo, carne de res y refrescos se asocian con mayor poder adquisitivo que el resto.

La evaluación del crecimiento infantil constituye la mejor medida del estado nutricional de los niños, porque los resultados pueden ser claros indicadores de enfermedad y de una ingesta alimenticia inadecuada, generando -entre otras alteraciones- pérdida de estatura durante esta etapa crucial de crecimiento y maduración (Hernández et al., 2003). En este aspecto, los niños menores de cinco años evaluados en ambos grupos presentaron prevalencia de bajo peso superiores al promedio municipal y elevado en relación con el promedio nacional. La población infantil también presentó alta prevalencia de baja talla (desnutrición crónica), datos que coinciden con la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición, en la que se señala que entre la población indígena el principal problema de nutrición de los niños y niñas menores de cinco años es la desnutrición crónica expresada en baja talla (INSP, 2006, 2012). Además, los resultados sugieren que la población infantil podría tener deficiencias de micronutrientes. Por otra parte es importante considerar que los datos referidos al sobrepeso en población infantil, responden en gran parte a la mala alimentación en la población, o bien, sugieren la posible recuperación de peso en niños con baja estatura que sufrieron desnutrición en el pasado.

En esta investigación se observó una disminución de los ingresos familiares anuales entre el 2008 y el 2011, lo que sugiere dificultades en la obtención de ingresos familiares. Según datos de la Encuesta de Ingresos y Gastos en los Hogares de Chiapas del 2010 el promedio de los hogares mexicanos viven con 10.200 pesos al mes (i.e., 5,9 salarios mínimos diarios). En contraste, en el estado de Chiapas viven con 6.140 pesos mensuales (i.e., 3,6 veces el salario mínimo diario), mientras que en este estudio se encontró que los hogares de la microrregión viven con ingresos por debajo del promedio estatal, con 2.500 pesos al mes y que equivale a 1,4 salarios mínimos diarios.

En esta microrregión cafetalera al igual que en otras regiones similares en Chiapas, la producción de café forma parte de una estrategia totalmente comercial que genera mayor ingreso que la producción del maíz, por lo que el uso del suelo ha cambiado. Además, las familias obtienen ingresos de empleos temporales (jornales), por la venta de productos agropecuarios; en el caso de algunas familias se observa una dependencia de los ingresos obtenidos por los programas de transferencia monetaria condicionada, sobre todo en localida-des más alejadas. Algunos estudios sugieren que en regiones indígenas similares incluso más de la mitad del ingreso familiar es aportado por programas públicos (OIT, 2008; Román, 2010). En este caso los ingresos familiares generados por los proyectos productivos del PESA aportan a la economía familiar, pero no son considerados los más importantes.

De acuerdo con la Encuesta de Ingresos y Gastos en Hogares de Chiapas, a nivel estatal los hogares destinaban en 2010 el 41,3% de su gasto a la adquisición de alimentos, bebidas y tabaco. En el estudio se encontró similitud en las cifras ya que las familias con PESA destinaron el 40% de su gasto para adquirir alimentos, aunque el porcentaje fue menor en relación con el grupo control (45,5%). De acuerdo con Figueroa (2005), cuando se tiene estabilidad económica, los gastos en alimentos tienden a estabilizarse alrededor del 30% y es cuando la alimentación deja de plantear problemas, este es el punto en que se inicia la seguridad alimentaria, situación no encontrada en el estudio.

La infraestructura instalada para la producción agrícola permite ampliar las oportunidades productivas para las familias con PESA. No obstante, esta infraestructura no favorece el incremento de la producción de granos básicos. Como ya se ha mencionado, más de la mitad de la población en ambos grupos no logra producir cantidad suficiente de granos básicos para autoconsumo y debe comprarlos para el abasto familiar anual. Dado que las actividades agrícolas son estacionales, con períodos de siembra y cosecha de cultivos definidos, la disponibilidad de estos no son garantizados a lo largo del año (Araya & Atalah, 2002). Si adicionalmente se consideran el alza anual de los precios del maíz y frijol, la inestabilidad de los ingresos familiares y la poca disponibilidad de alimentos locales, se agudiza más la inseguridad alimentaria familiar en la microrregión. Pero, además existen otros factores que influyen en ella, como la desigualdad de oportunidades, la baja escolaridad de la población indígena de la región, la falta de información y falta de transporte para la comercialización (Melgar-Quiñonez, Kaiser, Martín, Metz & Olivares, 2003).

En cuanto a la pertinencia cultural de los proyectos productivos instalados, la intervención del PESA produjo una etapa de intercambio de elementos sociales y culturales diferenciados (Del Val, 2008) que no necesariamente fueron aceptados. Aunque en el diseño del Programa se considera fases de planeación, ejecución y principios, orientados a una intervención más apropiada, la experiencia demostró que estos no fueron considerados durante la puesta en marcha, puesto que el origen del proyecto no fue el resultado de la gestión de los pobladores, no se consideraron en su totalidad las opiniones emitidas por los actores locales durante el diagnóstico participativo y prevaleció la poca participación de las mujeres a lo largo del Programa.

Partiendo del hecho que los proyectos de desarrollo son formas de intervención de la realidad (Avella, 2005), en este caso el Programa debió considerar seriamente los roles familiares, las aspiraciones individuales o grupales, ya que los proyectos productivos instalados manifestaron más bien una visión institucional y empresarial que no responden necesariamente a las necesidades y capacidades de los campesinos. Se reconocen los esfuerzos de Programa para incluir a la mujer indígena, aunque el enfoque no fue adecuado, puesto que no consideraron los roles de la mujer indígena en la localidad, ni tampoco la preferencia por trabajar a nivel familiar que a nivel grupal. Meentzen (2001) encontró una situación similar en una consulta comunitaria del Banco Interamericano de Desarrollo sobre la participación de la mujer en proyectos productivos. Este mismo autor cita a mujeres indígenas Kunas que discuten sobre el reconocimiento de la diversidad de los pueblos indígenas, protestan contra la "no globalización de los proyectos ", promueven que las instituciones cuenten con mayor información sobre cada cultura específica, sobre las relaciones de género y roles en cada pueblo indígena, para evitar impacto negativo. No obstante, se debe reconocer que este Programa confiere una importante inversión social y económica al desarrollo regional y microrregional, favoreciendo a las localidades y familias participantes, principalmente en infraestructura agrícola y desarrollo de capacidades.

En cuanto al proceso de acumulación, que es cuando el individuo o colectivo busca reforzar la decisión de adoptar o la decisión de rechazar cierto proyecto -la que se denomina como retracción o desistencia- (Amtmann & Fernández, 1981), se encontró que en las mujeres indígenas estos procesos de acumulación se dificultaron, debido a que el proyecto les demandó más tiempo de lo estimado y las obligó a dejar actividades destinadas al hogar. Por otra parte, los expertos mencionan que durante las capacitaciones técnicas se hallaron dificultades en la transferencia de conocimientos, debido al bajo nivel educativo de los agricultores. Tal como lo señalan Atalah & Ramos (2005) la carencia de destrezas sociales por los bajos niveles educativos formales, la falta de acceso a oportunidades, el desconocimiento del funcionamiento institucional y del manejo de recursos representan serias limitaciones para la población indígena.

La población beneficiada percibe inseguridad en los proyectos productivos instalados, porque no son considerados fuente estable de ingresos familiares. Esta situación evidencia las débiles acciones por parte del Programa dirigidas a fomentar estrategias integrales que acompañen a los campesinos a minimizar dificultades durante la puesta en marcha de los proyectos, especialmente los ligados a las dificultades para comercializar los productos. La misma FAO sugirió en la Conferencia Internacional de Nutrición en 1992 que la política alimentaria debe tener una comercialización lógica, simple y bien organizada, con un mínimo de intermediarios, para ayudar a garantizar que el productor logre un justo retorno por su cosecha y que el consumidor pague el menor precio posible por su alimento. En este sentido las cooperativas, los centros de acopio u otras redes podrían favorecer las formas de mercadeo que pueden beneficiar a este tipo de productores y al consumidor (Atalah & Ramos, 2005).

Por tanto es evidente la importancia de que el PESA fortalezca la articulación interinstitucional, para así garantizar mejores resultados en torno a la seguridad y soberanía alimentaria, fomentado también la participación social efectiva de los principales actores regionales. Por todo lo anterior se destaca lo señalado por Flores & Rello (2001) en cuanto a que la pertinencia cultural de un proyecto debe estar basada en el capital social generado por ciertas relaciones sociales y asentada en una base cultural e institucional local. Solo bajo estos principios la suma de todos los actores involucrados permitirá una mayor cohesión local.

5. CONCLUSIONES

Persiste la inseguridad alimentaria entre las familias tzotziles de la microrregión cafetalera de la zona Altos de Chiapas, tanto en las familias que cuenta con el PESA como aquellas que no, aunque el Programa favoreció las condiciones para la disponibilidad del agua e infraestructura agropecuaria en las familias beneficiarias. La inseguridad alimentaria en esta microrregión está dada principalmente por la incapacidad de autoabastecimiento de granos básicos, la baja productividad agrícola, el cambio en el uso del suelo, la poca disponibilidad de alimentos variados y nutritivos; así como las dificultades para el acceso a alimentos, dado por los bajos salarios, la inestabilidad de los ingresos familiares, el desempleo y el incremento del costo de los alimentos de la canasta básica.

La situación alimentaria y nutricional de la población indígena en la microrregión es preocupante, dado que no logran satisfacer sus necesidades diarias de alimentación, a pesar de que destinan más del cuarenta por ciento de sus ingresos totales a la adquisición de alimentos. En consecuencia, mantienen una dieta monótona, poco variada, desequilibrada en términos nutricionales, al tiempo que tienden a incrementar el consumo de alimentos poco nutritivos y ricos en azúcares o grasas. Además, prevalecen cifras importantes de desnutrición aguda y crónica (peso y talla baja) en la población infantil.

Al momento del estudio el PESA no favoreció acciones para el monitoreo nutricional, en educación u orientación alimentaria, ni tampoco en aspectos que impulsaran la participación de la mujer en su rol fundamental para garantizar seguridad alimentaria familiar. Asimismo, este Programa no favoreció la disponibilidad de alimentos básicos para la dieta familiar; si bien impulsó acciones para mejorar las condiciones en el hogar e incrementar ingresos familiares, no garantizaba que tales ingresos favorecieran el acceso a alimentos suficientes y nutritivos para las familias.

En cuanto a la pertinencia cultural de la intervención del PESA a las localidades tzotziles se puede mencionar que la asignación preestablecida de recursos y proyectos productivos, la tendencia a la comunicación vertical con los actores locales, la desatención en los procesos culturales y de género -entre otros factores- no favorecieron la apropiación efectiva de los proyectos. Esto generó insatisfacción, inseguridad económica y organizativa, además de dependencia en el uso de ciertos insumos agrícolas para el desarrollo de los proyectos productivos instalados.

REFERENCIAS

Amtmann, C. & Fernández, F. (Eds.) (1981). Comunicación y desarrollo ruralSantiago: La Ciudad.

Araya, B. M. & Atalah, S. E. (2002). Factores que determinan la selección de alimentos en familias de sectores populares. Revista chilena de nutrición, (29), 13-21.

Atalah, S. E. & Ramos, R. (2005). Informe de consultoría evaluación de programas sociales con componentes alimentarios y/o de nutrición en panamá. Panamá: UNICEF.

Avella, M. (2005). Evaluación de la pertinencia cultural en proyectos de desarrollo rural de mujeres zapotecas en la sierra de Oaxaca, México. (Tesis inédita de grado). Universidad Austral de Chile, Valdivia.

Banco Mundial. (1996). Poverty assessments: A progress review. Washington, D.C.: Banco Mundial.

Curti, G., Brunetti, S., Musso, M., Rastelli, L., Spillere, M. & Ukic, M. P. (2011). Análisis de las políticas públicas regionales en materia de seguridad y soberanía alimentaria. En: Díaz, C. & Spiaggi, E. (Ed.). Desarrollo rural, soberanía y seguridad alimentaria (pp. 13-55). Rosario: UNR.

De Garine, I. (1995). Aspectos socioculturales de la nutrición. En: Contreras, J. (Ed), Alimentación y cultura: necesidades, gustos y costumbres (pp. 129-170)Barcelona (España): UB.

Del Val, J. (2008). México: identidad y nación. México D.F.: UNAM.

Escobar, D. & Morales, N. (2009). TLCAN y soberanía alimentaria en México: los casos del maíz y el frijolPonencia presentada en el . Bogotá, octubre.

Figueroa, D. (2005). Medición de la seguridad alimentaria y nutricional. Revista de Salud Pública y Nutrición(6)2. Recuperado de http://www.respyn.uanl.mx/vi/2/ensayos/ MedicionSAyN.htm

Flores, M. & Rello, F. (2001). Capital social: virtudes y limitaciones. Santiago de Chile: CEPAL.

Food and Agriculture Organization, FAO. (2010). El Proyecto Estratégico en Seguridad Alimentaria (PESA) en México. México: FAO. Recuperado de: http:// www.utn.org.mx

García-Chong, N., Salvatierra, B., Trujillo, L. E. & Zúñiga, M. (2010). Mortalidad infantil, pobreza y marginación en indígenas de los Altos de Chiapas, México. Revista Ra Ximhai, (6)1, 115-130.

Hernández, D., Barberena, C., Camacho, J. A. & Vera, H. (2003). Desnutrición infantil y pobreza en México. Cuadernos de Desarrollo Humano. México D.F.: SEDESOL. Recuperado de http:// www.inmujeres.gob.mx/inmujeres/images/ stories/cuadernos/c2.pdf

Instituto Nacional de Salud Pública, INSP. (2006). Encuesta Nacional de Salud y Nutrición en México, ENSANUT. Resultados por entidad federativa, ChiapasCuernavaca: INSP

Instituto Nacional de Salud Pública, INSP. (2012). Encuesta Nacional de Salud y Nutrición en México, ENSANUT Resultados por entidad federativa, ChiapasCuernavaca: INSP.

Maletta, H. & Gómez, R. (2004). Seguridad alimentaria: conceptos y tendenciasBuenos Aires: Proyecto regional de cooperación técnica para la Formación en Economía y Políticas Agrarias y de Desarrollo Rural en América Latina (FODEPAL). Recuperado de http:// www.fodepal.es/Bibvirtual/PAP/ papsegcon.htm

Meentzen, A. (2001). Estrategias de desarrollo culturalmente adecuadas para mujeres indígenas. Versión preliminar. Banco Interamericano de Desarrollo. Washington, DC: BID.

Melgar-Quiñonez, H., Kaiser, L., Martin, A. C., Metz, D. & Olivares, A. (2003). Inseguridad alimentaria en latinos de California: observación de grupos focales. Revista de Salud Pública, (45), 198-205.

Organización Internacional del Trabajo, OIT. (2008). Programas de transferencia monetaria condicionada: un paso adelante en la lucha contra la pobreza. Ginebra: Centro de Prensa de la Organización Internacional del Trabajo.

Posadas, I., Nazar, A., Estrada, E. & Mundo, V. (2007). Alimentación y suficiencia energética en indígenas migrantes de México. Archivos Latinoamericanos de Nutrición(57)2, 1-9.

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD. (2005). Indicadores de desarrollo humano y género en México 2000-2005: ChiapasRecuperado de http:/ /www.undp.org.mx/IMG/pdf/Chiapas.pdf

Román, S. (2010). Seguridad alimentaria en el municipio de Oxchuc, Chiapas. Revista Agricultura, Sociedad y Desarrollo, (7)1, 71-79.

Salvatierra, B., Estrada, R., Torres, G., Alarcón, R., Nazar, A., Herrera, M. C. & Bencomo, A. (2002). Pobreza y tracoma en los Altos de Chiapas. Ecofronteras, 15, 22-25.

Varela, S. E. & Martínez, J. C. (2006). Seguridad, calidad e inocuidad alimentaria para México. En (pp.18-27). Tamaulipas: ATICTAC.

Notas