Articulos

Una aproximación a los enfoques historiográficos anglosajones sobre las guerras del siglo XX, 1990-2018.

An Approximation of Anglo-Saxon historiographic approaches on the wars of the 20th. century, 1990-2018.

Una aproximación a los enfoques historiográficos anglosajones sobre las guerras del siglo XX, 1990-2018.

Procesos Históricos, núm. 36, pp. 135-151, 2019

Universidad de los Andes

Esta obra está bajo una Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional.

Recepción: 15 Enero 2019

Aprobación: 15 Febrero 2019

Resumen: Este artículo aborda cuali-cuantitativamente los enfoques predominantes en la historiografía sobre conflictos armados para el siglo XX. Establece un corpus de autores anglosajones y de obras, (únicamente libros) que traten perspectivas acerca de los conflictos armados, pasando desde las guerras formales a los conflictos armados difusos de finales del siglo. Establece una línea de tiempo para medir la producción y un análisis de los temas, periodos y enfoques subyacentes en los autores considerados. Considera como criterios de selección primero, que sean obras escritas entre 1990 a 2018 y segundo, que las obras hayan sido traducidas como evidencia de su impacto en la producción historiográfica en castellano.

Palabras clave: Historiografía, Guerra, Siglo XX.

Abstract: This article quali-quantitatively addresses the predominant approaches in the historiography on armed conflicts for the 20th century. It establishes a corpus of Anglo-Saxon authors and works (only books) that deal with perspectives about armed conflicts, going from formal wars to diffuse armed conflicts at the end of the century. It establishes a timeline to measure production and an analysis of the underlying themes, periods and approaches in the authors considered. It considers as selection criteria first, that they are written works between 1990 to 2018 and second, that the works have been translated as evidence of their impact on historiographic production in Spanish.

Keywords: Historiography, War, 20th Century.

No habrá guerra, pero en la lucha por conservar la paz no quedará piedra sobre piedra.

John le Carré

Nuestro juego. Madrid, Debolsillo, 2011, ebook.

Introducción

Desde la llamada New Military History de los años sesenta y setenta, la historiografía militar anglosajona ha mantenido una importa producción en torno a los conflictos mundiales, y una considerable influencia sobre la percepción de los mismos en la literatura académica global. Sin adentrarse en el terreno de señalar críticas al eurocentrismo, presente en varias disciplinas, y obviamente también en las ciencias sociales, el propósito de este trabajo es aproximarse al enfoque historiográfico anglosajón acerca de las guerras modernas, y poder analizar sus propuestas teórico- metodológicas al saber histórico.

La mayor parte de la literatura anglosajona especializada en historia militar es producida en Gran Bretaña y Estados Unidos, editada primero en inglés y luego traducida en España al castellano, desde donde se difunde a casi toda América Latina. En este sentido, comienzan a aparecer rasgos que distinguen este “mapa intelectual”. Por un lado, se aprecia una distancia entre la producción histórico militar británica de la estadounidense, siendo la primera mucho más preocupada de la perspectiva teórica desde donde se aborda la guerra, y la segunda inclinada a la documentación de la participación estadounidense en los diversos conflictos mundiales. Por otro lado, España por su ubicación geográfica, devenir histórico y redes de su industria editorial, ha servido de ‘puente’ hacia América Latina, desde donde se nutren las lecturas académicas de investigadores latinoamericanos, también contando con otros dos epicentros de difusión en la región como los son México y Argentina.

¿Cómo se ha escrito la historia militar reciente? ¿Qué preocupaciones o intereses investigativo han movido esta historia militar? ¿Se pueden establecer cambios entre la historiografía militar? Naturalmente, sí. Pero ¿cómo? y ¿Por qué? Estas son parte de las principales interrogantes que hacen fascinante la búsqueda por comprender desde qué punto los historiadores han observado los grandes conflictos mundiales en las últimas dos décadas.

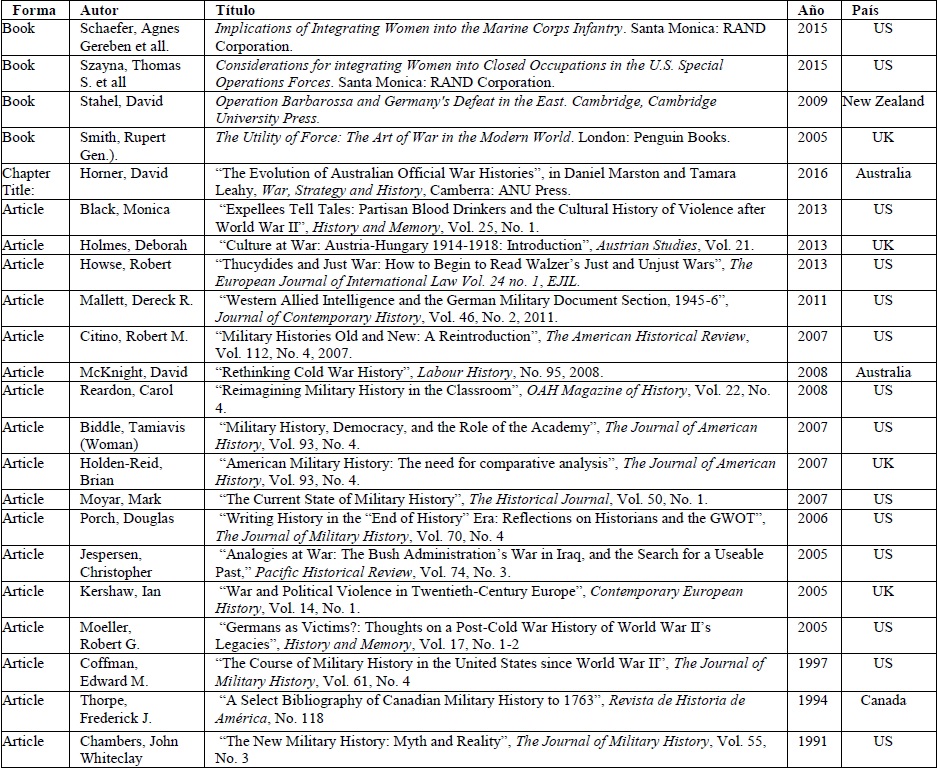

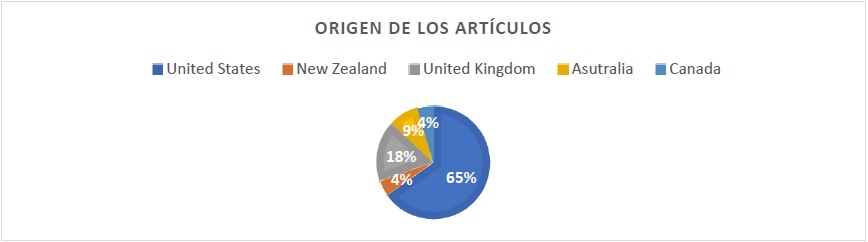

Para contestar estas preguntas, se organizan, sistematizan y analizan las principales producciones historiográficas anglosajonas, publicadas en formato de libros y artículos académicos en Gran Bretaña, Estados Unidos, la mayor parte; y en Australia y Canadá en menor medida. En este participar, se han considerado trabajos académicos representativos de toda producción editorial total generada en estos países, y especialmente las obras eminentemente innovadoras y de carácter académico. Como necesariamente hay que establecer un corpus, para el caso de los artículos se consideran 22 estudios y capítulos de libro sobre la base de datos Jstor; cada cual ha sido catastrado en inglés; van entre 1991 y 2016.

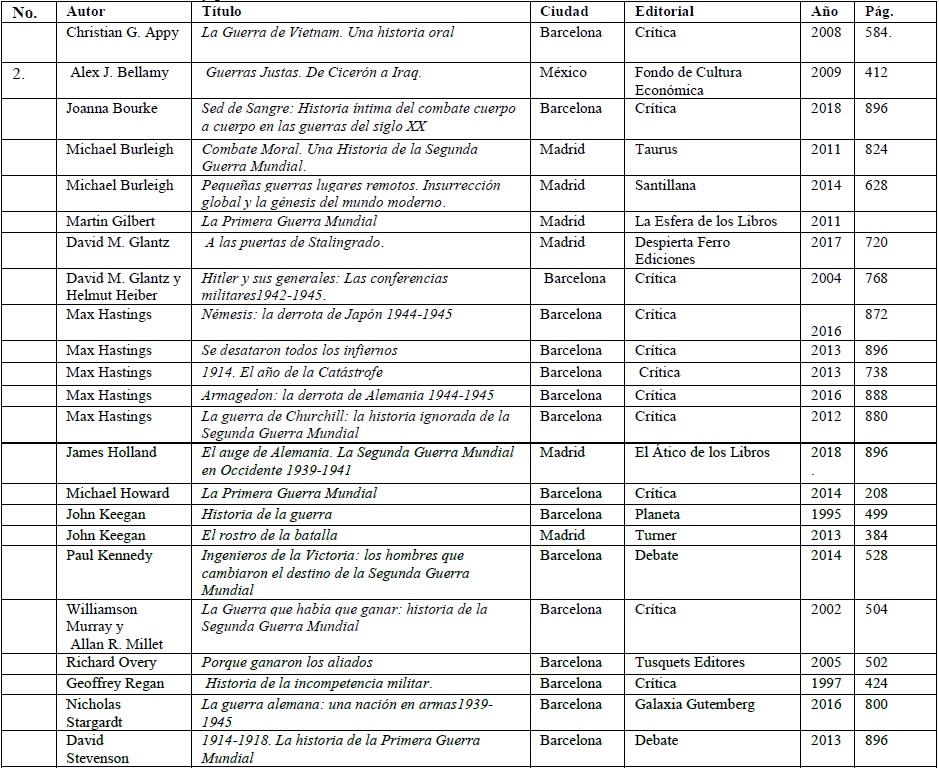

Distinta es la metodología seguida con los libros: en este caso hemos tratado de identificar obras producidas en el mundo anglosajón que han tenido repercusión en el mundo editorial castellano. El criterio aquí no ha sido tanto la evaluación canónica o listas de expertos, sino su existencia en los catálogos editoriales más importantes. Ello sobrecarga por lógica los años de la última década, pero se empieza por clásicos de los ‘90 como Keegan y Ragan. Desde luego se podría objetar el carácter “comercial” de este criterio, pero por el otro tiene que ver con sus repercusiones en la industria cultural y en los pedidos que los académicos de la región hacen para sus estudios de historia militar. Además, en este caso, cruzamos de cierta manera con lecturas y referencias de los artículos. En las siguientes cuartillas, se presentan tres etapas distintas de la historiografía militar anglosajona reciente: I) Los grandes autores y las grandes obras; II) La consternación Post-Guerra Fría (1990-2001); y III) La Nueva Búsqueda: ¿Innovadora o amorfa? (2001-2018). En cada uno de estos apartados se sintetizan las principales propuestas y enfoques de una época, tan actual como cambiante.

Los grandes autores y las grandes obras

Como suele suceder, el estudio de los grandes conflictos mundiales está asociado a ciertas obras y ciertos autores, que terminan por convertirse en ‘clásicos’ de referencia casi obligada. Así, vienen a la mente nombres como J.F.C. Fuller3 (1878-1966) o Basil Liddell-Hart4 (1895-1970), escritores de historia militar reconocidos por sus trabajos encumbrados sobre estrategia y táctica en las guerras mundiales. Pero más cercanos aparecen los nombres de los primeros historiadores militares académicos, como John Keegan (1934-2012) y Michael Howard (1922), y la generación que le siguió en el estudio sistemático y metódico de las guerras a partir de la New Military History. Sin lugar a dudas, John Keegan constituye uno de los pioneros de la historia militar académica, y su propia obra da cuenta del recorrido por las etapas que ésta ha experimentado a través de los años. En Keegan se sintetizan buena parte de las aspiraciones intelectuales de su generación; la búsqueda por el documento, las diferentes perspectivas, la preocupación por una historia militar y una historia de la guerra cada vez más científica.

Durante esta etapa, de 1990 hasta su muerte en 2012, Keegan continuo con su vasta producción intelectual concentrándose en dos enfoques distintos. Por una parte, sus trabajos siguieron el proceso de maduración y consolidación de una historia militar científica, abordada académica como terreno historiográfico. Muestra de esto son su A book of war de 20005, A Military History de 20096, su historia de la guerra de 20147, y una nueva edición de El rostro de la batalla de 20138, entre otros. Por otra parte, también destaca su atención a la labor de divulgación histórica y reedición de algunas obras sobre las guerras mundiales, tales como Who’s who in World War II de 1995 y 20039, Atlas of the Second WorldWar, o World War II: A visual enciclopedia, ambos de 200310, y Seis ejércitos en Normandía en 201411.

En los últimos años, Keegan centró su atención en otros aspectos inmersos en la conducción de la guerra como el liderazgo, el mando de los generales y el valor de la inteligencia militar12. Así, Keegan dedicó algunos libros a analizar estos temas desde un punto de vista histórico, al explorar detalladamente sus roles en conflictos y batallas trascendentales en los destinos de Europa, tales como Churchill’s Generals de 2005, en el que Keegan coordinó el trabajo colectivo que analiza la trayectoria y responsabilidad en el mando de varios generales británicos durante la Segunda Guerra Mundial13. Más recientemente, Keegan se internó en el campo de los conflictos cercanos. Así, nació The Iraq War en 201014, en la que el historiador exploró los problemas entre los asuntos políticos y militares que justificaron el conflicto, como la información sobre presencia de armas de destrucción masiva, el papel de la inteligencia y la incertidumbre que parece envolver a las guerras modernas.

También hay un aspecto teórico controversial en las tesis de Keegan: que la guerra es una cuestión cultural y no política, que la racionalidad de la guerra queda en entredicho con la autodestrucción de las armas nucleares, y que la guerra es un dispositivo de prácticas sociales. Paralelo a la historiografía militar académica, la historia militar de divulgación ha encontrado importantes cuotas de participación, lo que puede llevar a pensar en una convivencia pacífica, dialogante en algunos casos. Uno de los autores de mayor repercusión editorial ha sido el periodista británico Max Hastings, quien ha escrito una numerosa obra sobre las grandes batallas de la Segunda Guerra Mundial. Parte del éxito de Hastings ha radicado en su buena pluma, que logra reunir en un relato ameno y entretenido la expectación y zozobra del conflicto15. Asimismo, Hastings ha incursionado en otros enfoques en torno a la guerra, como el análisis del liderazgo político y militar de Churchill durante la conflagración16, o el estudio de la labor de los corresponsales de guerra durante el siglo XX17. De hecho, el mismo Hastings fue corresponsal y cubrió varios conflictos.

Los artículos seleccionados

Los artículos anglosajones sobre historia militar siguen las mismas características de las publicaciones académicas periódicas; escritos breves (alrededor de 20 páginas), de temas específicos, dirigidos a un público principalmente universitario. De modo que, muy rara vez este tipo de artículos han sido traducidos al castellano o reproducidos en revistas latinoamericanas. También se procuró representar la nacionalidad dentro de la corriente anglosajona para reflejar diversidad de enfoques.

En lo formal:

En este corpus, las autoras son el 25%, y los hombres el 75%.

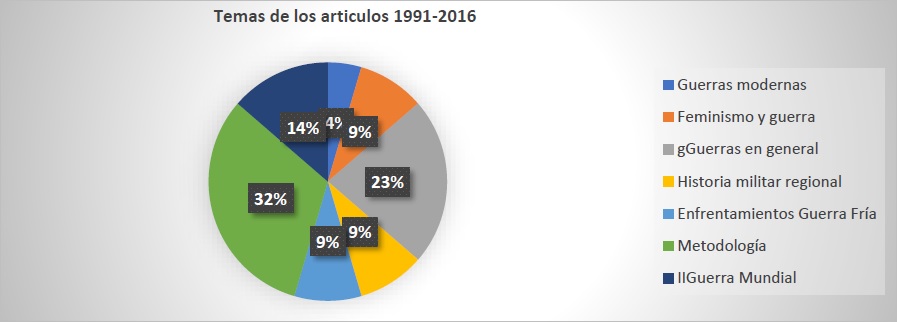

Por otra parte, en el corpus estudiado se puede apreciar un elenco diversificado de temas. Así, se observa un trabajo dedicado a guerras modernas; dos obras relativas a género y feminismo en las Fuerzas Armadas; tres estudios referentes a la Segunda Guerra Mundial; cinco textos concernientes a la Guerra en general; dos documentos que abordan la Historia Regional (Canadá y Australia); dos trabajos sobre los enfrentamientos de la Guerra Fría (guerras de postguerra); y finalmente, siete obras abocadas a metodología, enfocadas en la New Military History y otras discusiones.

Temas de los artículos 1991-2016

| Guerras modernas | 1 |

| Feminismo y guerra | 2 |

| Guerras en general | 5 |

| Historia militar regional | 2 |

| Enfrentamientos Guerra Fría | 2 |

| Metodología | 7 |

| II Guerra Mundial | 3 |

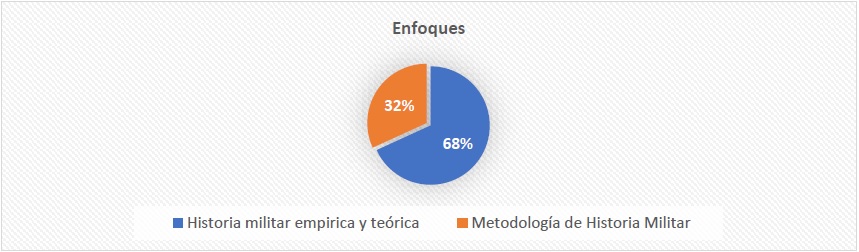

En la mayor parte de los casos, los artículos siguen una vertiente muy distinta a la producción bibliográfica. Los artículos sobre historia militar se enfocan en problemas empíricos o teóricos, pero hay una discusión metodológica (32%). Asimismo, hay investigaciones que tratan con fuentes nuevas o enfoques el terreno histórico militar, debido a esto suelen quedar relegados a los marcos referenciales de trabajos académicos, por lo que el público consumidor es limitado. No obstante, también en este tipo de producciones historiográficas se puede observar el predominio de los historiadores militares estadounidenses y británicos, por encima de australianos, canadienses o neozelandeses; además algunos tienen trabajos de historia militar regional, circunscritos a su escenario en particular.

En cuanto a su temática, estos parecen seguir los trazos de los períodos en estudio, pero con las singularidades que permiten la especificidad o detalle de un artículo o capítulo de libro. De esta manera, la producción de artículos de los años noventa muestra la preocupación de la época por consolidar la historia militar académica, cimentada en perspectivas teóricas y metodológicas que

articulan la historia militar como terreno científico. Más tarde, la escritura de la historia militar académica enfatizó aportar nuevas fuentes, poco conocidas o poco trabajadas hasta ese momento. Mientras que, los primeros lustros del siglo XXI refieren una diversidad temática importante, desde la incorporación de la mujer a las fuerzas armadas hasta la marcha de las últimas contiendas como Irak. En este sentido, si bien artículos y libros sobre historia militar parecen seguir una correspondencia temática temporal, su ritmo de producción, su orientación, su lenguaje y su público, son distintos, quedando el primero circunscrito más al ámbito académico que a la divulgación histórica, lo que ha permitido el desarrollo de líneas y centros de investigación en instituciones relacionadas a la esfera militar, los estudios de seguridad y defensa18, y a la especialización como el Journal of Military History19.

Los libros seleccionados

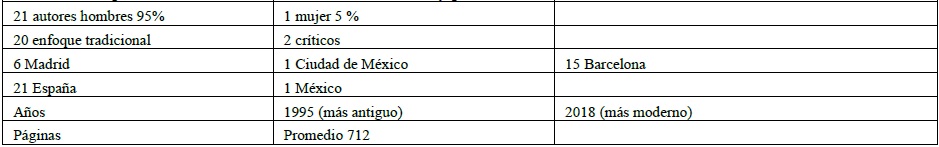

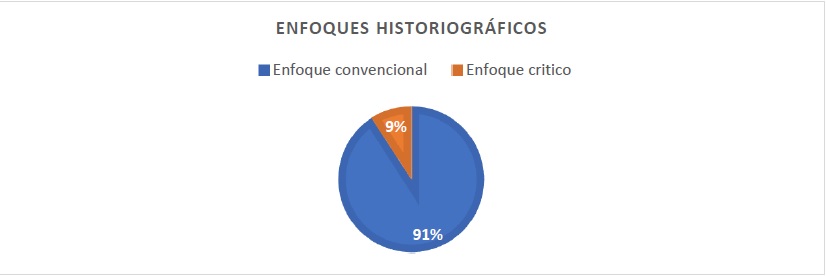

Para situar en su contexto la pertinencia del criterio de obras traducidas de historiadores militares anglosajones hay que tener en cuenta el contexto editorial. Se trata de una industria cultural que en castellano es dominada por la producción catalana, aunque en la búsqueda se hayan privilegiado motores de búsqueda españolas, lo cierto es que el mercado editorial está dominado por traducciones de obras de gran formato que se distribuyen por tirajes amplios en Hispanoamérica. Las editoriales mencionadas son en mayoría genéricas (Crítica, Debolsillo, Tusquets, Planeta, La Esfera de los Libros) y muy pocas específicas como Despierta Ferro (Militaria). A pesar de la diversidad de editoriales, en número de títulos seleccionados domina ampliamente la editorial Crítica y el eje editorial barcelonés. El más antiguo de ellos es el de Keegan, Historia de la Guerra de 1995, y el último Stargardt, El ascenso de Alemania (2018).

En lo formal:

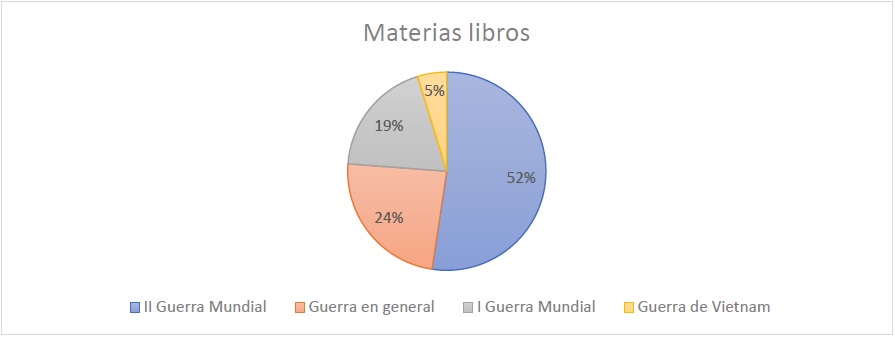

Sobre las materias, hay doce obras dedicadas a la Segunda Guerra Mundial, cuatro a la Primera Guerra Mundial, cinco a las guerras en general (Regan, Keegan, Keegan, Bellamy y Bourke), y una a la Guerra de Vietnam. Estas obras son más interdisciplinarias que las otras.

El centenario de la Primera Guerra Mundial produjo muchas obras sobre este conflicto. La diferencia es que aquí hubo una producción en castellano que redujo el impacto de la producción anglosajona. De ésta, la bibliografía sobre la I Guerra Mundial está dominada por cuatro autores: Martin Gilbert, Peter Hart, Michael Howard, y David Stevenson. Howard ofrece una narración conectada con los vaivenes de lo político, Gilbert una descripción más pormenorizada del conflicto, Peter Hart aprovecha los fondos del Imperial War Museum (donde trabaja), mientras David Stevenson se centra en las relaciones internacionales para explicar las causas y desarrollo del conflicto20.

Entre las características acusadas de la introducción de obras de historia militar anglosajonas en el ámbito hispanoamericano hay que decir: a) es un coto de autores masculinos (hay solo un texto de enfoque feminista y producido por mujeres); b) es orientada a obras de gran formato con promedio de 712 páginas por texto; c) se revitaliza con la apertura de nuevas fuentes y consagra a los autores en textos sobre las guerras mundiales más que otros conflictos o reflexiones históricas acerca de la guerra o de sus formas actuales.

La consternación post-Guerra Fría (1990-2001)

La caída y desaparición de la Unión Soviética en diciembre de 1991, y con ella de la Guerra Fría, dejó al mundo atribulado y hasta incrédulo. En buena medida, ni los más avezados académicos y ni los más talentosos asesores del gobierno, se había imaginado que la contienda ideológica global terminaría como acabo. Incluso dentro de los círculos más especializados la sensación generalizada parecía ser de consternación. Por ello, no resulta extraño el primer impacto que tuvo Francis Fukuyama con El fin de la historia y el último hombre21.

No obstante, lo paradójico del término de la conflagración y la esperada percepción de “paz” internacional fue un doble efecto en la historiografía militar anglosajona. Por un lado, cabía la pregunta: ¿realmente podía desaparecer la historia militar o cuando menos el interés por ella? La inquietud inmediatamente se volcó en un sentido: aferrarse a los temas ‘clásicos’ de las guerras mundiales, es decir, al terreno seguro conocido.

Quizás el caso más gravitante fue John Keegan. Por un lado, su idea de la guerra como un fenómeno cultural, no necesariamente político ni racional, que tenía que ver más con formas de vida, le permitió algo exageradamente afrontar a Clausewitz diciendo que era la cultura y no la política el origen de ello, amparado en múltiples estudios antropológicos. Pero, tanto o más importante fue su idea del rostro de la batalla, como le llamó Keegan, centrando su observación en los combatientes, que se ha ido expandiendo en diversos relatos.

Es el caso de Christian Appy, que traza la guerra de Vietnam desde testimonios de uno y otro bando. Lo importante es que se salta desde la idea de la historia dirigida por generales y políticos, a la experiencia real, a los soldados y la gente común. Eso trajo la revitalización de la historia oral, que está siendo empleada en muchos estudios publicados desde mediados de los 90 a la fecha.

Paralelamente, la ausencia de la férrea censura soviética, abrió los archivos estatales de la extinta potencia para la consulta y confrontación de los investigadores anglosajones, con la única limitación del idioma ruso y el funcionamiento del aparato administrativo.

De este modo, un viejo conocido como Anthony Beevor fue uno de los primeros historiadores reconocidos en nutrir sus obras con datos e información de los mandos soviéticos sobre las famosas batallas del Frente Oriental durante la Segunda Guerra Mundial. Su libro Stalingrad es una muestra de este enfoque de revisión y contraste de batallas estudiadas con fuentes tradicionales (alemanas, británicas, estadounidenses) con los inéditos documentos soviéticos22.

Precisamente, en esta línea David M. Glantz, coronel retirado e historiador militar estadounidense, ha sido uno de los mayores estudiosos del Frente Oriental y del ejército rojo durante la Segunda Guerra Mundial. Glantz incorporó nuevas fuentes o sistematizó fuentes conocida sobre el desarrollo de la contienda en el Este como, por ejemplo, el uso y publicación de las reuniones del alto mando alemán con Hitler a través de los registros taquigráficos de las mismas23. También fuentes militares soviéticas sobre las dramáticas situaciones del frente entre 1941-194324. Aunque Glantz sea menos conocido que Beevor por sus best sellers, el estadounidense es un reputado investigador de la guerra en el Este, y fue pionero a comienzos del 2000 en analizar documentos provenientes de archivos de la ex Unión Soviética en su idioma original. Una voz especializada dentro de la historia militar es la del profesor Michael Burleigh, quien compartió su opinión profesional en una entrevista exclusiva para este estudio. El historiador británico considera:

Obviamente, los historiadores populares como Antony Beevor y Max Hastings han tenido una enorme influencia. También hay varios departamentos de estudios de guerra. Creo que en áreas como la logística y el suministro de alimentos es donde está la “acción”, junto con cómo la guerra afecta a las sociedades. Obviamente, 1914-18 ha sido muy grande en los últimos años, pero también lo son áreas como la guerra de contrainsurgencia25.

Las palabras de Burleigh resultan reveladoras por varias razones. Por un lado, considera la existencia de autores y obras que han extendido la historia militar a un alcance mayor, haciendo accesible a un público amplio, y en esa medida volviendo popular entre los lectores. Por otro lado, el historiador también apunta a reconocer nuevos temas y problemas subyacentes dentro la historia militar como los abastecimientos, logística, y el impacto sobre la gente en medio del conflicto, todas ellas áreas novedosas para la preocupación académica. Igualmente, Burleigh advierte que todavía quedan campos por estudiar seriamente como las guerras no convencionales o de contrainsurgencia, que han permanecido en un segundo plano detrás de las grandes confrontaciones.

Por otro lado, lo que pareciera ser un paréntesis en la historiografía anglosajona, pero que en muchas ocasiones también ha servido para renovarse, son los escritos provenientes de otras disciplinas, tal como el periodismo de investigación. Geoffrey Regan publicó su Historia de la Incompetencia militar durante los noventa, y el libro no pasó desapercibido. Por el contrario, despertó un pequeño resquemor dentro de la comunidad académica de historia militar al preguntarse sobre el espacio crítico y otras miradas de la historiografía militar. Regan fue contracorriente y recogió parte de los desastres militares de las fuerzas armadas británicas como el caso de Suez en 195626. Y si de enfoques críticos hablamos, está la obra de Joanna Bourke, Sed de Sangre: Historia íntima del combate cuerpo a cuerpo en las guerras del siglo XX (2018) que trata acerca de la experiencia de dominación masculina en el campo de batalla27.

La Nueva Búsqueda: ¿Innovadora o amorfa? (2001-2018)

Las imágenes trasmitidas en vivo por televisión sobre el ataque y derrumbe del World Trade Center de Nueva York, en septiembre 2001, conmocionaron no sólo a Estados Unidos, sino también al mundo entero. Junto con millones de telespectadores, los historiadores militares anglosajones experimentaron los cambios en torno a la percepción de seguridad y de la guerra que se vivía en esos momentos.

En este sentido, la preocupación por la guerra también siguió el giro que llevaban los acontecimientos desde el 11-09, es decir, la guerra fuera de lo convencional o lo clásico, con lo cual se volvía a la vieja inquietud de los años sesenta. De modo que el estudio histórico de la guerra se ha convertido en un reflejo de la ambigüedad o angustia múltiple, o todo a la vez, por el entendimiento de los pequeños conflictos cambiantes dentro de los grandes escenarios bélicos, como la guerrilla, guerras civiles, guerras contra el terrorismo o contra las drogas, entre otros.

Dentro de este enfoque, destacan los libros de Alex J. Bellamy y Michael Burleigh. En el primer caso, el australiano Bellamy inserta su obra Guerras Justas. De Cicerón a Iraq28, en la que analiza las consideraciones sobre la guerra justa y la legítima defensa en el contexto contemporáneo de la lucha global contra el terrorismo internacional, frecuentemente asociado al fundamentalismo islámico; o el combate contra el tráfico de sustancias psicotrópicas y estupefacientes por parte de los gobiernos de Estados Unidos y México, que arroja un escenario mucho más complejo como los carteles mexicanos que entremezclan crimen organizado, trata de personas, lavado de dinero, violencia extrema, entre otros. La preocupación por la legitimidad de la guerra, un tema bastante antiguo en la literatura, parece obedecer al hecho del involucramiento cada vez más constante de dos grandes democracias en conflictos armados, la estadounidense y la británica. Algo que se puede apreciar en los trabajos del filósofo, no historiador, Michael Walzer29, buscando deducir una ética y una legitimidad para la guerra en tiempos posmodernos.

En la misma línea, el veterano historiador británico Michael Burleigh se adentró en la búsqueda y revisión sistemática de los conflictos periféricos, pero constantes durante la segunda mitad del siglo XX. En su libro, Pequeñas guerras, lugares remotos30, Burleigh examina la naturaleza cambiante y adaptable de los conflictos desde la perspectiva de su conexión con los grandes procesos globales, como las insurrecciones armadas o guerrillas en el marco de la Guerra Fría. En un libro posterior Sangre y Rabia. Una historia cultural del Terrorismo (2008), estudió la forma del terrorismo: si bien no es estrictamente de historia militar, refleja su concepción de la multiplicidad que adopta la violencia en el escenario actual31. En un periodo anterior relató la perspectiva del universo moral de los combatientes y sus líderes, mostrando sus visiones de la Segunda Guerra Mundial32. De forma que, en ambos casos la pregunta y el dialogo en torno al estudio de los conflictos se nutre mutuamente del presente y del pasado, en la medida que el presente interroga y escudriña lo que le interesa del pasado. Dos expresiones de esto se encuentran en ambos autores. En este sentido, resulta interesante la opinión del profesor Burleigh sobre su propia producción historiográfica. En una entrevista inédita, el historiador sostuvo:

Me interesaba ver si se podía organizar una historia de la Segunda Guerra Mundial en torno a cuestiones éticas, en términos generales, sin escribir un texto de filosofía. De ahí el combate moral. Mis pequeñas guerras / lugares lejanos simplemente reflejan curiosidad en el mundo antes de que yo naciera de 1945 a 1955, y luego en la década en que tengo dos recuerdos públicos: Kennedy recibió un disparo y el funeral de Churchill. Quería explorar cómo se libró la Guerra Fría en las periferias y qué tácticas se utilizaron. ¿Quién aprendió qué de quién?33

De este modo, Burleigh devela sus motivaciones profesionales por ahondar en otras aristas no tradicionales de la historia militar, y en sintonía con las experiencias pasadas y los nuevos tiempos, pero también el historiador expone sus inquietudes en torno una reflexión mucho más profunda, el ¿por qué? y el ¿cómo? de esos conflictos conocidos pueden contribuir a aportar y explicarlo lo aprendido en el mundo de hoy.

Mención aparte amerita el libro The Utility of Force: The Art of War in the Modern World del general británico Rupert Smith, publicado en 200534. Smith, un experimentado oficial sin ser historiador militar, había comandado fuerzas inglesas en los conflictos de fines del siglo XX, la Guerra del Golfo y las guerras en Bosnia en los noventa. Fruto de su observación de las guerras modernas, planteó abiertamente la naturaleza urbana de la guerra futura.

Consideraciones finales

De forma general, se puede observar tres enfoques más o menos claros o definidos en este período contemporáneo. Así, los autores clásicos de la New Military History de los setenta en los noventas parecieron transitar hacia un revisionismo y consolidación de sus obras finales. Mientras que, la generación de los noventa caminó hacia la búsqueda de nuevas fuentes sobre los grandes conflictos globales, a partir de la caída de la URSS y la apertura de sus archivos. Más tarde, el 11-09 abrió un espacio para la presencia de nuevos temas e intereses, concentrados esta vez en la naturaleza cambiante de los conflictos.

En las últimas décadas ha habido un cambio en la reflexión ontológica de la guerra, no sólo por su naturaleza cambiante, en continua transformación y adaptación, sino también en la relación de la guerra con la humanidad y su devenir en el tiempo. Esto es discutido al comienzo del periodo analizado por Keegan, y desde entonces se hace dominante comprender la guerra como un producto cultural y sus cambios en relación a las potencias de las tecnologías disponibles. Desde hace algunos años, la guerra ha dejado de ser vista y percibida como un ‘mal’ omnipresente, constante e inevitable, para ser observado como un fenómeno alternativo, evitable, cuya responsabilidad recae en la misma humanidad y su entendimiento. De este modo, la corriente historiográfica de una historia de los conflictos, de la violencia y la paz ha ido ganando espacio en detrimento de las viejas apologías de la guerra romántica y descriptiva.

Distinta es la percepción de cómo se percibe esta producción en lengua castellana. Primero, está condicionada por la naturaleza del negocio editorial, concentrado en Barcelona. Editoriales argentinas, chilenas o mexicanas no tienen mayor relevancia, salvo Fondo de Cultura Económica. Segundo tiende a las obras de gran formato, sean monográficas o generales. Son obras que aprovechan archivos y entrevistas a los combatientes o que proponen reinterpretaciones de las causas de los conflictos. En este elenco hay poca presencia de género y enfoque crítico, y predominan los análisis descriptivos, aunque hay presencia de enfoques que introducen variaciones a las interpretaciones por su cercanía a las fuentes soviéticas y orales (especialmente Gandt), también en el dialogo entre unos y otros bandos (Appy, Gandt), y no solo el punto de vista occidental. También entre las obras traducidas hay algunas que subrayan las condiciones morales del enfrentamiento de la II Guerra Mundial (Overy, Burleigh, Murray y Millet).

Por último, la entrevista al profesor Michael Burleigh constituye a una mejor comprensión de la historiografía militar anglosajona, porque permite conocer la opinión especializada de un historiador británico acerca de los enfoques profesionales de sus contemporáneos, de sus propios trabajos, y de las principales áreas atingentes a la historia militar reciente.

Bibliohemerografía

APPY, Christian G. La Guerra de Vietnam. Una historia oral. Barcelona, Crítica, 2008.

Bellamy, Alex J. Guerras Justas. De Cicerón a Iraq. México, DF: Fondo de Cultura Económica, 2009.

BIDDLE, Tami Davis. “Military History, Democracy, and the Role of the Academy”, The Journal of American History, Vol. 93, No. 4, 2007, pp. 1143-1145.

BLACK, Monica. “Expellees Tell Tales: Partisan Blood Drinkers and the Cultural History of Violence after World War II”. History and Memory, Vol. 25, No. 1, 2013, pp. 77-110.

BOURKE, Joanna. Sed de Sangre: Historia íntima del combate cuerpo a cuerpo en las guerras del siglo XX, Barcelona, Crítica, 2018.

BURLEIGH, Michael. Combate Moral. Una Historia de la Segunda Guerra Mundial. Madrid, Taurus, 2011.

BURLEIGH, Michael. Pequeñas guerras, lugares remotos. Insurrección global y la génesis del mundo moderno. Madrid, Santillana, 2014.

BURLEIGH, Michael. Sangre y Rabia. Una historia cultural del Terrorismo. México, Taurus, 2008.

CHAMBERS, John Whiteclay. “The New Military History: Myth and Reality”. The Journal of Military History, Vol. 55, No. 3, 1991, pp. 395-406.

CITINO, Robert M. “Military Histories Old and New: A Reintroduction”. The American Historical Review, Vol. 112, No. 4, 2007, pp. 1070-1090.

COFFMAN, Edward M. “The Course of Military History in the United States since World War II”. The Journal of Military History, Vol. 61, No. 4, 1997, pp. 761-775.

PORCH, Douglas. “Writing History in the “End of History” Era: Reflections on Historians and the GWOT”. The Journal of Military History, Vol. 70, No. 4, 2006, pp. 1065-1079.

GILBERT, Martin. La Primera Guerra Mundial. Madrid, La Esfera de los Libros, 2011.

GLANTZ, David M. A las puertas de Stalingrado. Madrid, Desperta Ferro Ediciones, 2017.

GLANTZ, David M. y Helmut Heiber. Hitler y sus generales: Las conferencias militares, 1942-1945. Barcelona, Crítica, 2004.

HASTINGS, Max. Némesis: la derrota de Japón 1944-1945. Barcelona, Crítica, 2016.

HASTINGS, Max. Se desataron todos los infiernos. Barcelona, Crítica, 2013.

HASTINGS, Max. 1914. El año de la Catástrofe. Barcelona, Crítica, 2013.

HASTINGS, Max. Armagedon: la derrota de Alemania 1944-1945. Barcelona, Crítica, 2016.

HASTINGS, Max. La guerra de Churchill: la historia ignorada de la Segunda Guerra Mundial. Barcelona, Crítica, 2012.

HOLDEN-REID, Brian. “American Military History: The need for comparative analysis”. The Journal of American History, Vol. 93, No. 4, 2007, pp. 1154-157.

HOLLAND, James. El auge de Alemania. La Segunda Guerra Mundial en Occidente, 1939-1941. Barcelona, El Ático de los Libros, 2018.

HOLMES, Deborah. “Culture at War: Austria-Hungary 1914-1918: Introduction”. Austrian Studies, Vol. 21, 2013, pp. 1-8.

HORNER, David. “The Evolution of Australian Official War Histories”. In Daniel Marston and Tamara Leahy. War, Strategy and History. Camberra: ANU Press, 2016.

HOWARD, Michael. La Primera Guerra Mundial. Barcelona, Planeta, 2014.

HOWSE, Robert. “Thucydides and Just War: How to Begin to Read Walzer’s Just and Unjust Wars”. The European Journal of International Law EJIL, Vol. 24 No. 1, 2013, pp. 17–24.

JESPERSEN, T. Christopher. “Analogies at War: The Bush Administration’s War in Iraq, and the Search for a Useable Past”. Pacific Historical Review, Vol. 74, No. 3, 2005, pp. 411-426.

KEEGAN, John. Historia de la guerra. Barcelona, Planeta, 1995

KEEGAN, John. El rostro de la batalla. Madrid, Turner, 2013.

KENNEDY, Paul. Ingenieros de la Victoria: los hombres que cambiaron el destino de la Segunda Guerra Mundial. Barcelona, Debate, 2014.

KERSHAW, Ian. “War and Political Violence in Twentieth-Century Europe”. Contemporary European History, Vol. 14, No. 1, 2005, pp. 107-123.

MALLETT, Derek R. “Western Allied Intelligence and the German Military Document Section, 1945-6”. Journal of Contemporary History, Vol. 46, No. 2, 2011, pp. 383-406.

MCKNIGHT, David. “Rethinking Cold War History”. Labour History, No. 95, 2008, pp. 185-196.

MOELLER, Robert G. “Germans as Victims?: Thoughts on a Post-Cold War History of World War II’s Legacies”. History and Memory, Vol. 17, No. 1-2, 2005, pp. 145-194.

MOYAR, Mark. “The Current State of Military History”. The Historical Journal, Vol. 50, No. 1, 2007, pp. 225-240.

MURRAY, Williamson y Allan R. Millet. La Guerra que había que ganar: historia de la Segunda Guerra Mundial. Barcelona, Crítica, 2002.

OVERY, Richard. Porque ganaron los aliados. Barcelona, Tusquets Editores, 2005.

REARDON, Carol. “Reimagining Military History in the Classroom”. OAH Magazine of History, Vol. 22, No. 4, 2008, pp. 5-7.

REGAN, Geoffrey. Historia de la incompetencia militar. Barcelona, Crítica, 1997.

SCHAEFER, Agnes G., Jennie W. Wenger, Jennifer Kavanagh, Jonathan P. Wong, Gillian S. Oak, Thomas E. Trail, and Todd Nichols. Implications of Integrating Women into the Marine Corps Infantry. Santa Monica, RAND Corporation, 2015.

SMITH, Rupert (Gen.). The Utility of Force: The Art of War in the Modern World. London, Penguin Books, 2005.

STAHEL, David. Operation Barbarossa and Germany's Defeat in the East. Cambridge, Cambridge University Press, 2009.

STARGARDT, Nicholas. La guerra alemana: una nación en armas, 1939-1945, Barcelona, Galaxia Gutenberg, 2016.

STEVENSON, David. 1914-1918. La historia de la Primera Guerra Mundial. Madrid, Debate, 2013.

SZAYNA, Thomas. S., Eric V. Larson, Angela O’Mahony, at. all. Considerations for integrating Women into Closed Occupations in the U.S. Special Operations Forces. Santa Monica, RAND Corporation, 2015.

THORPE, F. J. “A Select Bibliography of Canadian Military History to 1763”. Revista de Historia de América, No. 118, 1994, pp. 147-172.

Notas

Notas de autor