Artículos de divulgación

Las PYMES y factores para obtener el éxito, inicio para el marco referencial

SMEs and factors for success, start for the reference framework

Las PYMES y factores para obtener el éxito, inicio para el marco referencial

Ingeniería Industrial. Actualidad y Nuevas Tendencias, vol. VI, núm. 21, pp. 131-144, 2018

Universidad de Carabobo

Recepción: 27 Noviembre 2017

Aprobación: 25 Octubre 2018

Resumen: Esta investigación tiene como propósito establecer factores claves que puedan contribuir con el éxito en las PYMES y su capacidad de mantenerse en el tiempo; debido a que estas emplean entre un 51% al 70% de la mano de obra de un país, sin embargo, este empleo tiende a ser inestable ya que las aproximadamente el 70% de estas fracasan antes de cumplir el segundo año de iniciar sus operaciones. En este documento se realiza un análisis de la situación de las PYMES, así como aquellos factores clave que se relacionan con su éxito, se aborda la situación, mediante un análisis referencial bibliográfico, el cual utiliza como técnica de recolección de datos el análisis de contenido. Existen diferentes factores los cuales pueden contribuir a generar una ventaja competitiva, sin embargo, las mismas están dirigidas a satisfacer las necesidades del cliente y en convertir a la organización en la primera opción de este.

Palabras clave: PYMES, Factores clave, Éxito.

Abstract: The purpose of this research is to establish key factors that can contribute to the success of SMEs and their ability to maintain over time; this employ between 51% and 70% of the workforce of a country, however, this employment tends to be unstable since approximately 70% of these fail before completing the second year of starting its operations. This document has an analysis of SMEs, as well as those key factors that are related to their success, the situation is addressed through a reference bibliographic analysis, which uses data collection technique content analysis. There are different factors which can contribute to generate a competitive advantage, however, they are aimed at satisfying the needs of the client and making the organization the first option of this. INTRODUCCIÓN

Keywords: SMEs, key factors, Success.

INTRODUCCIÓN

El tejido empresarial, está formado por micro, pequeña, mediana y grandes empresas, considerando su clasificación por tamaño, de las cuales el conjunto de las pequeñas y medianas empresas (PYMES) representan aproximadamente 99% del total de compañías, contribuyendo con el Producto Interno Bruto (PIB) del aproximadamente 30% para América Latina y del 60% para Europa (CEPAL/OCDE, 2012).

Dentro del contexto productivo, las PYMES, son las de mayor impacto debido a su capacidad de absorber parte de la población activa, su flexibilidad, así como su adaptabilidad para satisfacer las necesidades del mercado (Luna 2012).

En Venezuela, de acuerdo con Acosta, Pérez y Hernández, (2009), las PYMES, representan el mayor generador de empleo ocupando el 67% de la fuerza laboral venezolana, sin embargo, su propuesta de empleos se vuelve inestables debido a que aproximadamente 8 de cada 10 fracasan antes de cumplir los 2 años de funcionamiento (Papasakesllariou, 2013); por otra parte, las empresas de producción social, pertenecientes al estado, presentan problemas de sostenibilidad debido a que producen por debajo de las metas, atribuibles a la suma de diversos factores (Obuchi, Abadi, y Lira, 2011)

En Venezuela las PYMES, presentan problemas para su sostenibilidad (Luna 2012), debido a la importancia de estas en la economía del país, se requieren de mecanismos que le permitan alcanzar, sostener y mejorar una determinada posición en el entorno socioeconómico donde se encuentra; esto se relaciona con la capacidad de los empresarios para buscar factores internos que le permitan afrontar los desafíos y superar los obstáculos que pueden aparecer debido a factores externos a las organizaciones, de los cuales no poseen control.

Entendiéndose así, que la supervivencia de las PYMES depende de su capacidad para establecer mecanismos que le permitan alcanzar y mejorar una ventaja competitiva; el análisis de los factores internos en las organizaciones puede darles una capacidad estratégica clave que las lleve a una posición diferenciada en el mercado; una empresa que genere mecanismos que le permita mantenerse, y crecer en algunos casos, en función del tiempo se considera que es exitosa y sostenible (Arrieta et al., 2014),

Considerando lo antes expuesto, el objetivo de la presente investigación es realizar un análisis documental de las PYMES, así como de aquellos factores que se relacionan con su éxito y su capacidad de mantenerse en el tiempo, con la finalidad de establecer en investigaciones futuras la interrelación entre ellas para apoyar el desarrollo y sostenibilidad de las PYMES en Venezuela.

METODOLOGÍA

La presente investigación es de tipo descriptiva bajo un diseño documental. Se desarrolló mediante la utilización de la técnica de análisis de contenido utilizando como instrumentos las citas, resumen y análisis de la información. La revisión documental se inició buscando en internet fuentes primarias en las bases de datos de Google académico, de la Biblioteca central de la Universidad de Carabobo, manejando las palabras clave: éxito, éxito empresarial, éxito sostenido, competitividad, ventaja competitiva, Pymes. Para la selección del documento se revisa inicialmente el resumen, la introducción y las conclusiones; una vez seleccionados los documentos se procedió al análisis de estos donde se extrajo los aspectos relevantes como los objetivos, metodología, conclusiones, entre otros.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Debido al entorno globalizado, con cambios constantes en los mercados, en donde cada día surgen nuevos competidores se hace necesario que las organizaciones busquen mejorar sus niveles de competitividad, permitiéndoles mantener o superar su distancia en relación con sus competidores (Valenzo-Jiménez, Galeana-Figueroa y Martínez-Arroyo, 2015). Con la finalidad de garantizar la persistencia dentro de su entorno, las organizaciones deben mejorar y hacerse más eficaces, debido a esto, han surgido nuevos estándares de competitividad que prácticamente obligan a las empresas a buscar formas de reinventarse para mejorar su desempeño (Pérez-Espinoza, Uzcátegui-Sánchez, y Solano-Solano, 2017; Ibáñez y Castillo, 2009).

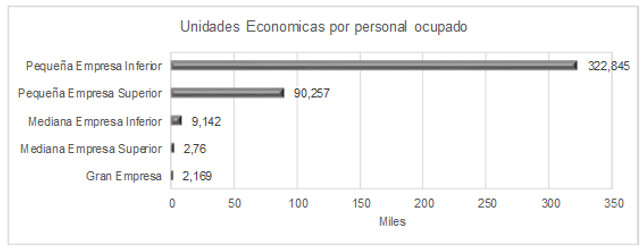

Las PYMES, contribuyen con la generación de empleo, apoyando así, el desarrollo de la comunidad donde se ubican, de acuerdo con, Acosta, et al. (2009), para Venezuela estas ocupan el 67% de la fuerza laboral, por otro lado, el IV Censo Económico Venezolano (2007 – 2008), publicado en marzo 2010 (la cual es la última cifra oficial publicada) señala, que el 75.5% de las unidades económicas, pertenecen al grupo de pequeña empresa inferior, mientras que 21.1% pertenece al grupo de pequeña empresa superior, tal como se aprecia en la figura 1, las PYMES representan el 94,94% del tejido empresarial venezolano.

Figura 1

Unidades económicas por personal ocupado, con base en un total de 427.173 unidades, sin considerar las viviendas con actividad económica

Fuente INE (2010). IV Censo Económico 2007 – 2008. Recuperado en mayo, 2018.

Debido a la importancia de las PYMES, en la economía de los países, existe una revisión extensa sobre las mismas, de las cuales se pueden extraer las siguientes características generales:

-Son diversas y heterogéneas, ya que abarcan desde las que buscan criterios de acumulación y desarrollo empresarial, siendo fuentes de empleo hasta las que son solo unidades económicas de subsistencia, destinadas a cubrir las necesidades de consumo de grandes empresas (Mayora, 2010; CEPAL/OCDE, 2012).

-Para América Latina, la mayoría, son productoras de bienes de consumo tradicionales, para segmentos del mercado de precios bajos, haciendo uso de procesos estandarizados con escasa capacidad innovadora (CEPAL/OCDE, 2013).

-Baja orientación para desarrollar procesos de innovación que mejoren la calidad y nivel de los productos desarrollados por la empresa. No cuenta con una planificación para estimular procesos innovativos (SELA, 2010).

-Por su baja complejidad organizativa, posee menores niveles de burocracia, esto les permite dar un trato personalizado con rapidez a sus clientes, ya que no deben pasar por canales de autoridad ni puntos de control para prestar el servicio (SELA, 2010; Gadea, 2003; CEPAL/OCDE, 2013); esto también provoca que existe mayor contacto entre el trabajador y el gerente o socio, generando en muchos casos que el canal de comunicación tienda a ser informal (Acosta, et al. 2009; SELA, 2010).

-Capacidad de adaptarse a los cambios con mayor rapidez permitiéndoles posicionarse en mercados emergentes (Gadea, 2003; Camisón, Boronat y Villar, 2010; SELA, 2010).

-Durante su proceso inicial de industrialización son empleadores de mano de obra poco calificada, convirtiéndolas en factores de estabilidad social (SELA, 2010; Papasakesllariou, 2013)

-El 87% de estas empresas son familiares, por lo que la delegación de autoridad, de responsabilidad y de manejo de os recursos suele centralizarse en una persona (Papasakesllariou, 2013). Así mismo, se resalta que poseen una limitada planificación formal de largo plazo, donde las estrategias y objetivos no están claramente definidos en cuanto a tiempos, cantidades y personas responsables (Papasakesllariou, 2013; García, Martínez y Aragón, 2009; SELA, 2010; Cedeño y Giménez, 2013).

-Presentan mayor adaptabilidad tecnológica y menor costo de infraestructura (SELA, 2010).

-A pesar de sus limitaciones para obtener las ventajas derivadas de las economías de escala, son capaces de lograr estas a través de estrategias de asociatividad o cooperación interempresarial (SELA, 2010).

-En América Latina, mayormente producen para satisfacer el mercado interno, por lo que gran parte de la población y de la economía de la región dependen de su actividad; así mismo se puede señalar que poseen una capacidad de exportación reducida, generado por su bajo desempeño en términos de competitividad, que también se expresa en la marcada brecha de productividad con respecto a las grandes empresas, todo ello de acuerdo con Ferraro y Stumpo (2010).

-Considerando al SELA (2010), muchas desconocen cómo funciona el mercado, limitando su capacidad para anticiparse a los problemas, teniendo una reacción lenta para buscar soluciones, así como un escaso aprovechamiento de las oportunidades, esto ha originado en muchos casos su desaparición.

-Estas se enfrentan a problemas para conseguir fuentes de financiamiento (Cohen y Baralla, 2012; CEPAL/OCDE, 2012; CEPAL/OCDE, 2013) Considerando al SELA (2010), para los entes financieros, las PYMES son clientes pocos confiables y de riesgo, restringiendo sus accesos a créditos.

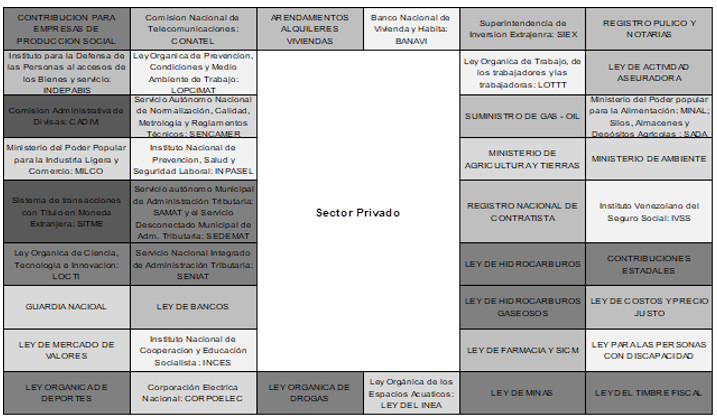

Para Venezuela, por ejemplo, de acuerdo con Mora (2003) la pérdida del poder adquisitivo y la depreciación de la moneda son un obstáculo para la creación y mantenimiento de las PYMES; esto considerando la importancia que tiene para una empresa ser competitiva desde sus inicios. Por su parte, la Cámara de Comercio de Maracaibo (2012), señala que el sector industrial venezolano, utiliza un 57.35% de su capacidad, mientras que las importaciones de toda clase de bienes se han incrementado desde 1998 al 2008 en 217%; todo ello en conjunto con medidas en materia de regulación y control que tiene el país, tal como se presenta en la tabla 1.

Todas estas regulaciones, son parte de los factores externos que poseen mayor influencia en las empresas debido a que las mismas deben ser cumplidas para evitar, que los entes gubernamentales, las sanciones e incluso puedan conducir a su cierre.

Si bien es cierto que, las PYMES representan una fuente de empleo, estos se ven afectados por sus cierres; de acuerdo con Pérez (2007), el 57% de estas empresas, en Venezuela, fracasaron al año de haber iniciado operaciones, y el 80% tuvo los mismos resultados antes de cumplir los primeros cinco años, lo que demuestra que las mismas, presentan problemas de sostenibilidad, por lo que el análisis de factores internos en las organizaciones puede darles una capacidad estratégica clave que las lleve a una posición diferenciada en el mercado, apoyando su supervivencia (Arrieta et al., 2014)

La Capacidad que posee una empresa para alcanzar la superioridad del mercado se conoce como ventaja competitiva, cuando esta se mantiene a largo plazo produce un desempeño superior al promedio, de acuerdo con Evans y Lindsay (2015), para estos, la calidad es una fuente para obtener una ventaja competitiva, ya que comúnmente la empresa que ofrece productos y servicios de calidad tiene una mayor participación en el mercado e incursiona en los mercados antes que sus competidores; así mismo opinan que el satisfacer las necesidades de sus clientes es prioridad.

Satisfacer las necesidades de los clientes ofreciendo productos de calidad, como ventaja competitiva, es un concepto apoyado por diferentes autores, entre los que están Rodríguez (2008), Peñaloza (2004), Martínez et al. (2012), Vidal, Martínez y Guillen (2012), Gracia (2008), aunque para este último la calidad debe estar acompañada de la tecnología, el aprovechamiento de las economías de escala, una excelente comercialización, eficiencia de la mano de obra y en general un marco económico adecuado para desarrollar actividades de producción.

Por su parte Ramseook-Munhurrun, Munhurrun, y Panchoo (2011), consideran, que la implementación de gestión total de la calidad provee a las organizaciones de un modelo de éxito ya que esta permitiría la satisfacción de los clientes debido a que entre sus principios esta identificar las necesidades y expectativas, con ello orientar las actividades hacia el cliente; así mismo permite la mejora del desempeño de las organizaciones mediante la coordinación de los diferentes procesos en las unidades de negocio, permitiendo una mayor productividad suministrando un producto o servicio de calidad a bajo costo (Rougan, 2015).

Sin embargo, existen otros factores internos que pueden apoyar al éxito, al encontrar una ventaja competitiva, tales como: el conocimiento, o conjunto de creencias que poseen las personas de forma individual o grupal, dentro de la empresa (Ordoñez, 2001), la posición tecnológica de la organización, la innovación, la calidad del producto o servicio, la capacitación del personal relacionada con la formación del mismo para lograr el recurso humano calificado, el cual será, capaz de afrontar los retos organizativos (Rubio y Aragón, 2002), la innovación en los productos, procesos y gestión, nivel tecnológico, poseer un plan estratégico (Estrada, García y Sánchez, 2009), así como la mejora continua, la innovación y aprendizaje, que de acuerdo con Barley (2008), son los pilares del éxito.

Debido a que las PYMES no cuentan con las economías de escala de las grandes empresas (Camisón, 2000), y apoyados en la flexibilidad y rapidez que le da su estructura, para adaptarse a estos cambios, deben establecer modelos de gestión que les permita tener una mayor competitividad (Aragón y Sánchez, 2003) asegurando su sostenibilidad en el tiempo. Esto según Flores y Gonzales (2009), es un factor clave de éxito en las PYMES, ya que esta flexibilidad, les permite su adaptación a los cambios que demanda el mercado, debido a que las mismas se encuentran interactuando en mercados abiertos, por lo que aquellas empresas que no se adapten al entorno en el tiempo previsto no subsistirán; así mismo, Estrada et al. (2009), indica que las organizaciones competitivas son las que sobreviven ya que pueden enfrentar los cambios que se presentan mediante sus factores internos y externos, siendo este un requisito también para obtener buenos resultados.

Considerando a Demuner Aguilera y Hernández (2010), la competitividad, permite a las empresas consolidarse en el mercado local, trascender las fronteras y posicionarse en mercados externos, traduciéndose en la obtención de niveles de rentabilidad satisfactorios para sus propietarios y mantenerse en una posición destacada en el sector que actúan; esta se logra a partir de un proceso de aprendizaje y negociación por parte representativa de un grupo que configuran la dinámica de la conducta organizativa; en la medida en que aprovechen su habilidad y capacidad para gestionar eficiente y eficazmente sus determinantes competitivos se encaminarán a la adopción de estrategias para la consecución de ventajas competitivas.

Entre las variables que condicionan el desempeño de una empresa están: la capacidad de gestión y dirección; el manejo y formas de estímulo al proceso de innovación; el uso y aplicación plena e intensiva de las tecnologías de información y comunicación (TIC); la colaboración interempresarial y diversas formas de asociatividad y conformación de redes (con otras empresas y sectores empresariales, con el mundo académico y gubernamental, con el sector financiero y con las comunidades); la capacitación técnica y profesional del personal; la atención que se preste a asuntos vinculados con la preservación del ambiente; el compromiso que se asuma con la responsabilidad social empresarial, y

la definición de una estrategia efectiva de internacionalización (SELA 2010).

Para Hitt, Ireland y Hoskisson (2015) una ventaja competitiva se obtiene mediante la utilización adecuada de las competencias centrales a través de un conjunto de compromisos y acciones, integrados y coordinados diseñados para tal fin; así mismo resalta, de un estudio realizado para identificar los factores que contribuyen al éxito, que las empresas que han registrado mejor desempeño eran emprendedoras, orientas al mercado es decir conocían las necesidades de los clientes, utilizaban competencias valiosas y ofrecían productos y servicios innovadores.

De las investigaciones anteriores, las organizaciones para poder mantenerse en el mercado y lograr cumplir sus objetivos empresariales y mantenerlos, se resalta la necesidad de buscar una ventaja competitiva que permita sobresalir a la competencia, para ello existen diferentes factores internos que pueden constituirla y los cuales se listan en la tabla 2.

| Factores | Investigadores |

| La Teoría de los Recursos y Capacidades de las Empresas, como base del logro y sostenimiento de una ventaja competitiva | Calvo y López (2003), Ordoñez (2004), Gracia (2008) |

| Recursos humanos, medida a través de la formación profesional y experiencia del gerente | Rubio y Aragón (2002); Estrada et al. (2009); Gracia (2008); Franco et al. (2010); Soto, Blanco, Galindo y Osorio. (2013); Montegut (2006); Guerrero y Jiménez (2011), Chiun, Wang, Justin y Ramayah (2016); Correa (2017) |

| Orientación en el mercado | Blesa y Ripolles (2005); Martín, Rodríguez-Bobada y Barroso (2005); Vieira (2010); Suliyanto (2011); Gheysaria, Raslia, Roghaniana, y Norhalima, (2012); Hitt et al. (2015), Chiun et al. (2016) |

| Planeación estratégica | Estrada et al. (2009); Pérez-Espinoza et al. (2017) |

| El Conocimiento empresarial | Ordoñez (2001); Calvo y López (2003); Franco et al. (2010); Soto et al. (2013); |

| Innovación | Estrada et al. (2009); Peñaloza (2004); Barley (2008); Rubio y Aragón, (2002); Soto et al. (2013), García (2012); Hitt et al. (2015) |

| Tecnología | Estrada et al. (2009); Peñalosa (2007), Gracia (2008); Rubio et al. (2002); Soto et al. (2013), Chiun et al. (2016) |

| Mejora Continua | Barley (2008); Martínez et al. (2012); Sisson y Elshennawy (2015) |

| Aprendizaje empresarial | Barley (2008); Chiun et al. (2016) |

| Calidad, satisfacer las necesidades y expectativas de los clientes | Rubio et al. (2002); Peñaloza (2004); Estrada et al. (2009); Evans et al. (2015); Rodríguez (2008); Gracia (2008); Ramseook-Munhurrun et al. (2011); Martínez et al. (2012); Vidal et al. (2012); Hitt et al. (2015); Rougan (2015); García-Cabrera y García-Soto (2016) |

| Ubicación Geográfica de la empresa | García (2012) |

REFLEXIONES FINALES

Las PYMES, representan un sector importante para la economía del país, sin embargo, las mismas requieren de mecanismos que permitan su permanecía en el tiempo ya que los beneficios que generan se vuelven inestables debido al cierre de estas en menos de 5 años; requiriéndose buscar una ventaja competitiva que, de acuerdo con las investigaciones anteriores, permitan sobresalir de su competencia permitiéndole alcanzar sus objetivos y que estos se mantengan en el largo plazo, generando con ello el éxito empresarial.

Esta ventaja se puede asociar con la capacidad de los empresarios para afrontar los factores externos a la organización mediante los factores internos, estos deben tener estrategias definidas que les permitan afrontar los desafíos y superar paulatinamente los obstáculos que se le pueden presentar.

Existen diferentes factores los cuáles persiguen la generación de una ventaja competitiva siendo el foco común entre ellas el cliente y con ello la necesidad de satisfacerlo, es decir, buscar una ventaja competitiva que le permita a la organización distinguirse entre las otras y ser la primera opción, en el mercado hacia donde está dirigido su producto.

Cuando una empresa logra superar los obstáculos, a través de una ventaja competitiva, pueden generar un desempeño superior, logrando con ello alcanzar sus objetivos, hablando de esta forma que la empresa es exitosa, si estos se mantienen se hará referencia a un éxito competitivo sostenido, el cual permita mantener los objetivos alcanzados en el tiempo mediante la adecuada gestión de factores que le permitan un desempeño superior al de sus competidores.

La calidad se ha convertido en un elemento estratégico clave de las organizaciones, ya que es utilizado como una filosofía que compromete a la organización con el propósito de satisfacer las necesidades de los clientes y de mejorar continuamente ayudándole con ello a mantenerse en el mercado y a asegurar la supervivencia en el mismo; por lo que gestión total de la calidad, ha generado un marco que le permite una mejora continua del desempeño logrando con ello alcanzar los objetivos y por ende mejorar la sostenibilidad de la empresa.

Como siguiente paso de la investigación se deben establecer los principales factores que deben ser gestionados para generar una ventaja competitiva perdurable, así como relacionar estos con los indicadores que le permitan a los empresarios o socios comerciales señalar que han alcanzado sus objetivos.

REFERENCIAS

Acosta, I.; Pérez, M. y Hernández, J. (2009). Las Pymes en el Desarrollo de la Economía Social. Factores de Éxito. Subsector Contratista del Municipio Lagunillas del Estado Zulia. Negotium, 12 (4), 100-120. Recuperado de: http://www.redalyc.org/articulo.a?id=78211195007

Aragón, A. y Sánchez, G. (2003). Orientación estratégica, características de gestión y resultados: un estudio en las pymes españolas. ICE - Tribuna de Economía, 809, 169-187. Recuperado de: http://www.revistasice.info/cachepdf/ICE_809_169-187_ EECFAAC6DDDC7679130761DBC5C13C8D.pdf

Arrieta, D.; Figueroa, E.; Luna, J.; Rivera, M.; Meléndez, M. y Sotelo, J. (2014). La Importancia de la Planeación Estratégica en la Innovación y Permanencia de las Pymes. Memorias de Global Conference on Business and Finance Proceedings, 9(2), 378-385. Recuperado de: http://www.theibfr.com/ARCHIVE/ISSN-1941-9589-V9-N2-2014.pdf

Barley, S. (2008). Éxito Sostenido en la Organización. ¿Reto Inalcanzable?. Éxito Empresarial, 77, 1-4. Recuperado de: http://www.cegesti.org/exitoempresarial/publicaciones/publicacion_77_031208_es.pdf

Blesa, A y Ripolles, M. (2005). Relación entre la orientación al mercado y la orientación emprendedora: su influencia en el rendimiento de la empresa. Revista Europea de Dirección y Economía de la Empresa, 14(3), 165-180. Recuperado de https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/1399308.pdf

Calvo, A. y López, V. (2003). Percepción de Intangibles y sus Consecuencias Sobre el Rendimiento Empresarial: una Aproximación Empírica a las Pymes Gallegas. Revista Galega de Economía, 12(2), 1-16. Recuperado de http://www.usc.es/econo/RGE/Vol%2012_2/Castelan/art3c.pdf

Cámara de Comercio de Maracaibo (2012). Venezuela y la Globalización. Recuperado de: http://www.ccm.org.ve/archivos/documentos/VENEZUELA%20Y%20LA%20GLOBALIZACI%C3%93N.pdf

Camisón, C. (2000). Reflexiones Sobre la Investigación Científica de la Pyme. Investigaciones Europeas de Dirección y Economía de la Empresa, 6(2), 13-30. Recuperado de: http://redaedem.org/articulos/iedee/v06/062013.pdf

Camisón, C.; Boronat, M. y Villar, A (2010). Estructuras Organizativas, Estrategias Competitivas y Ventajas Estratégicas de las Pyme. Mercados Globalizados. Revista Economía Industrial, 375, 89-100. Recuperado de http://www.minetad.gob.es/Publicaciones/Publicacionesperiodicas/EconomiaIndustrial/RevistaEconomia Industrial/375/89.pdf

Cedeño, S. y Giménez, D. (2013). Planificación: Diagnóstico en las Pequeñas y Medianas Industrias del Estado Nueva Esparta, Venezuela. CICAG, 10 (2), Recuperado de: http://publicaciones.urbe.edu/index.php/cicag/article/viewArticle/2232/3784

CEPAL/OCDE (2012). Perspectivas Económicas de América Latina 2013. Políticas de Pymes para el Cambio Estructural. Paris: OECD Publishing. DOI: http://dx.doi.org/10.1787/leo-2013-es

CEPAL/OCDE (2013). Perspectivas Económicas de América Latina 2014. Logística y Competitividad para el Desarrollo. DOI: http://dx.doi.org/10.1787/leo-2013-es

Chiun, M., Wang, Y., Justin, C., Ramayah, T. (2016). The critical success factors for organizational performance of SMEs in Malaysia: a partial least squares approach. Review of Business Management, 18(61), 370-391. DOI: http://dx.doi.org/10.7819/rbgn.v18i61.3058

Cohen, M. y Baralla, G. (2012). La situación de las PyMEs en América Latina. Argentina: Instituto de Estudios Económicos sobre la Realidad Argentina y Latinoamericana – IERALPYME. Recuperado de: http://www.ieralpyme.org/images_db/noticias_archivos/137.pdf

Correa, S. (2017) Incidencia de la Gestión por Competencias en el Crecimiento Empresarial. INNOVA Research Journal, 2(1), 88-98. Recuperado de http://www.journaluidegye.com/magazine/index.php/innova/article/view/76

Demuner, M.; Aguilera, M. y Hernández, A. (2010). El proceso de competitividad empresarial en PyMES. SINNCO 2010. Recuperado de: http://www.concyteg.gob.mx/formulario/MT/MT2010/MT7 /SESION1/MT71_MDEMUNERF_092.pdf

Estrada, R.; García, D. y Sánchez, V. (2009). Factores determinantes del éxito competitivo en la Pyme: Estudio Empírico en México. Revista Venezolana de Gerencia, 14(46), 169-182. Recuperado de https://www.redalyc.org/pdf/290/29011523002.pdf

Evans, J. y Lindsay W. (2015). Administración y Control de la Calidad, 9na edición. México: Cengace Learning.

Ferraro, C. y Stumpo, G. (2010). Políticas de apoyo a las pymes en América Latina. Entre avances innovadores y desafíos institucionales. Santiago de Chile, Naciones Unidas. Recuperado de: http://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/2555/politicas_apoyo_pymes.pdf

Flores, B. y Gonzales, F. (2009). La Competitividad de las Pymes Morelianas. Cuadernos del CIMBAGE, 11, 85-104. Recuperado de: http://www.nacionmulticultural.unam.mx/empresasindigenas/docs/318.pdf

Franco, M y Urbano, D. (2010). El Éxito de las PYMES en Colombia: Un estudio de Caso en el sector Salud. Revista Estudios Gerenciales, 26 (114), 77- 97. Recuperado de: https://www.icesi.edu.co/revistas/index.php/estudios_gerenciales/article/view/332

Gadea, M. (2003). Factores que Intervienen en el Desarrollo de la Pequeña y Mediana Empresa, y su Impacto en la Economía Venezolana 1998 – 2003. Universidad Católica Andrés Bello. Caracas, Venezuela. Recuperado de: http://biblioteca2.ucab.edu.ve/anexos/biblioteca/marc/texto/AAT4034.pdf

García-Cabrera, A. y García-Soto, M. (2016). Calidad del entorno e internacionalización de la PYME: un análisis regional en España. Emprendimiento y Negocios Internacionales, 1(1), 11-18. DOI: https://doi.org/10.20420/eni.2016.123

García, D.; Martínez, F. y Aragón, A. (2012). Análisis Estratégico para el Desarrollo de la MPYME en Iberoamérica Informe MPYME Iberoamérica. España: Universidad Politécnica de Cartagena. Recuperado de: http://repositorio.upct.es/handle/10317/4580

García, E. (2012). Los Factores Organizacionales y del Entorno como Moderadores de la Relación entre Innovación y Desempeño Empresarial: Diferencias entre Pequeñas y Grandes Empresas (Tesis Doctoral). Facultad de Economía y Empresas, Universidad de Salamanca, España.

Gheysaria, H.; Raslia, A.; Roghaniana, P y Norhalima, N. (2012). A Review on the Market Orientation Evolution. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 40, 542-549. DOI: https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2012.03.228

Gracia, M. (2008). Los determinantes de la Competitividad nacional. Análisis y reflexiones a partir de un marco teórico conceptual. Temas de Ciencia y Tecnología, 12(36), 12-24. Recuperado de: http://www.utm.mx/edi_anteriores/temas036/ENSAYO2-36.pdf

Guerrero, C. y Jiménez, M. (2011). Una Visión Estratégica de los Recursos Humanos en base a Competencias. Revista Inceptum, 6(10), 323-333. Recuperado de https://www.inceptum.umich.mx/index.php/inceptum/article/viewFile/175/158

Hitt, M.; Ireland, R. y Hoskisson, R. (2015). Administración Estratégica. Competitividad y globalización: conceptos y casos, 11a. edición. México: Cengage Learning.

Ibáñez, N. y Castillo, R. (2009). La Formación en Ética del Capital Humano para la Acción Empresarial. Revista ORBIS, 12(4), 47-68. Recuperado de: http:// www.revistaorbis.org.ve/pdf/12/Art2.pdf

INE República Bolivariana de Venezuela (2010). IV Censo Económico 2007 – 2008. Recuperado de: http://www.ine.gov.ve/documentos/Economia/IVCensoEconomico/pdf /InformeIVCE.pdf

Luna, J. (2012). Influencia del capital humano para la competitividad de las pymes en el sector manufacturero de Celaya, Guanajuato (Tesis Doctoral). Universidad de Celaya, México. Recuperado de: http://www.eumed.net/tesis-doctorales/2013/jelc/index.htm

Martín, E.; Rodríguez-Bobada, J. y Barroso, C. (2005). Factores moderadores de la relación Orientación al Mercado-Resultados: un análisis multinivel. Cuadernos de economía y dirección de la empresa, 25, 103-132. Recuperado de: http://www.redalyc.org/pdf/807/80717237005.pdf

Martínez, R.; Rodríguez, R.; Borges, I.; Hernández, R., Robledo, H. y Olvera, D. (2012). El Sistema de Gestión de Calidad, una ventaja competitiva para el hospital Durango. Revista CONAMED, 17(4), 165-171. Recuperado de http://132.248.9.34/hevila/RevistaCONAMED/2012/vol17/no4/3.pdf

Mayora, Y. (2010). Micro, Pequeñas y Medianas Empresas en Guatemala Lineamientos de Política Económica, Social y de Seguridad 2012-2020. Guatemala: Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (CIEN). Recuperado de http://www.mejoremosguate.org/cms/content/files/diagnosticos/economicos/Lineamientos_PYMES_05-05-2011.pdf

Mora, F. (2003). El Marco Jurídico Regulatorio de las Pequeñas y Medianas Empresas (PyMES) en Venezuela. Visión Gerencial, 2(1), 3-10. Recuperado de http://erevistas.saber.ula.ve/index.php/visiongerencial/article/view/817/814

Montegut, Y. (2006). Análisis de los factores explicativos del éxito competitivo en las almazaras cooperativas catalanas (Tesis doctoral). Universidad de Lleida, España.

Obuchi, R.; Abadi, A. y Lira, B. (2011) Gestión en Rojo. Evaluación del desempeño de 16 empresas estatales y resultados generales del modelo productivo socialista. 1era Edición, Caracas, Venezuela: Ediciones IESA.

Ordoñez, P. (2001). La gestión del conocimiento como base para el logro de una ventaja competitiva sostenible: la Organización Occidental versus japonesa. Investigaciones Europeas de Dirección y Economía de la Empresa, 7(3), 91-108. Recuperado de https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/206171.pdf

Ordoñez, P. (2004). El capital estructural organizativo como fuente de Competitividad empresarial: un estudio de indicadores. Economía industrial, 357, 131-140. Recuperado de: http://www.minetad.gob.es/Publicaciones/Publicacionesperiodicas/EconomiaIndustrial/RevistaEconomiaIndustrial/357/13_PatriciaOrdonez_357.pdf

Papasakellariou, F (2013). ¿La empresa Familiar: ¿Un negocio de por vida? Revista Actualidad empresarial. Recuperado de: http://fedecamaras.org.ve/sistema/wp-content/uploads/2013/09/Actualidad-Empresarial-2013.pdf

Peñaloza, M. (2004). La clave para el éxito empresarial. ¡la satisfacción del cliente! Visión Gerencial, 3(1), 39-50. Recuperado de http://erevistas.saber.ula.ve/index.php/visiongerencial/article/view/870/863

Peñalosa, M. (2007). Tecnología e Innovación, factores claves para la competitividad. Actualidad Contable FACES, 10(15), 82-94. Recuperado de http://www.saber.ula.ve/handle/123456789/17422

Pérez-Espinoza, M.; Uzcátegui-Sánchez, C. y Solano-Solano, J. (2017). Estrategias empresariales para aumentar la competitividad. Revista Observatorio de la Economía Latinoamericana, 227. Recuperado de: http://www.eumed.net/cursecon/ecolat/ec/2017/competitividad.html

Pérez, M. (2007). Consideraciones teóricas para el análisis de las pequeñas y medianas empresas como fuente de generación de empleo. Revista Venezolana de Gerencia, 12(39), 475-487. Recuperado de https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=29014474009

Ramseook-Munhurrun, P.; Munhurrun, V. y Panchoo, A. (2011). Total Quality Management Adoption in a Public Hospital: Evidence from Mauritius. Global Journal of Business Research, 5(3), 67-77. Recuperado de https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1874265

Rodríguez, F. (2008). El Cliente, la clave del éxito para las PyME. Caracas, Venezuela: Editorial CEC.

Rougan, D. (2015). A Study on TQM Development, Performance and Sustenance in Service Industries through Effective Communication, Critical Success Factors and Market Orientation. Journal of Business and Management, 17(1), 1-12. DOI: http://dx.doi.org/10.9790/487X-1905030112

Rubio, A. y Aragón, A. (2002). Factores explicativos del éxito competitivo. Un estudio empírico en la pyme. Cuadernos de Gestión, 2(1), 49-63. Recuperado de: http://www.ehu.eus/cuadernosdegestion/documentos/213.pdf

SELA (2010). Visión prospectiva de las Pequeñas y Medianas Empresas (PYMES). Respuestas ante un futuro complejo y competitivo. Caracas, Venezuela: Secretaría Permanente del SELA. Recuperado de: http://www.sela.org/media/266280/t023600004305-0-vision_prospectiva_de_las_pymes.pdf

Sisson, J., y Elshennawy, A. (2015). Achieving success with Lean: An analysis of key factors in Lean transformation at Toyota and beyond. International Journal of Lean Six Sigma, 6(3), 263-280. DOI: http://dx.doi.org/10.1108/IJLSS-07-2014-0024

Soto, I.; Blanco, M.; Galindo, J. y Osorio, J. (2013). Análisis de los factores claves que han llevado a la India al éxito en la industria del software. Innovaciones de Negocios, 10(19), 37–64. Recuperado de http://eprints.uanl.mx/12579/1/A2.pdf

Suliyanto, L. (2011). Effect of Entrepreneurship Orientation and Marketing Based Reward System towards Marketing Performence. International Journal of Business and Social Science, 2(6), 168-174. Recuperado de: http://ijbssnet.com/journals/Vol._2_No._6;_April_2011/18.pdf

Valenzo-Jiménez, M.; Galeana-Figueroa, E., y Martínez-Arroyo, J. (2015). Competitividad y Supply Chain Management en la Industria Exportadora de Aguacates en México. Revista Internacional Administración & Finanzas, 8(2), 1-19. Recuperado de: http://www.theibfr.com/ARCHIVE/RIAF-V8N2-2015

Vidal, E.; Martínez, M.; y Guillén, E. (2012). La Gestión de la Calidad Total y su Influencia en los Clientes. Memorias de 26th International Conference on Industrial Engineering and Industrial Management. XVI Congreso de Ingeniería de Organización. Vigo, España.

Vieira, V. (2010). Antecedents and Consequences of Market Orientation: a Brazilian Meta-Analysis and an International Mega-Analysis. Brazilian Administration Review, 7(1), 40-58. Recuperado de: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=84115785004