Variables personales, escolares y familiares que predicen el rendimiento académico en español de adolescentes mexicanos

Personal, School and Family Variables that Predict the Academic Performance in Spanish of Mexican Adolescents

Variables personales, escolares y familiares que predicen el rendimiento académico en español de adolescentes mexicanos

Revista Mexicana de Psicología, vol. 35, núm. 2, pp. 141-157, 2018

Sociedad Mexicana de Psicología A.C.

Recepción: 31 Enero 2017

Aprobación: 01 Mayo 2018

Resumen: Con el objetivo de predecir el rendimiento académico en español, se sometió a prueba un modelo teórico-hipotético integrado por variables afectivo-motivacionales, de aptitud, escolares y familiares. Una muestra de 1,633 estudiantes de educación secundaria (M = 14.52 años, dt = 1.46 años) respondieron instrumentos en los que se midieron las variables predictivas y se emplearon los puntajes que registraron en una prueba orientada a la medición del logro académico en español. Para contrastar el modelo se usó el modelado de ecuaciones estructurales, y se registraron correlaciones entre las variables. El clima, la violencia y disciplina escolar y el consumo de sustancias fueron las que en mayor medida y de forma directa predijeron el rendimiento académico. Este estudio aporta un modelo de carácter integrador contrastado empíricamente que atiende la naturaleza multifacética del constructo.

Palabras clave: lengua, competencias, autoestima, capital sociocultural, tabaco, alcohol.

Abstract: In order to predict academic achievement in Spanish, a theoretical-hypothetical model composed of affective-motivational, aptitude, school and family variables was tested. A sample of 1,633 students of secondary education (M = 14.52 years; sd = 1.46 years) answered instruments in which the predictive variables were measured, and the scores of a test measuring academic achievement in Spanish were used. To test the model, structural equation modeling was used, and correlations among variables were recorded. The climate, school violence and discipline, and substance consumption were the variables that most and directly predicted academic achievement. This study provides an integrating, empirically-tested model that attends the multifaceted nature of the construct.

Keywords: language, skills, self-esteem, sociocultural capital, tobacco, alcohol.

En las últimas dos décadas, el estudio de las variables asociadas al rendimiento académico comprende una de las líneas de trabajo con mayor nivel de consolidación en el campo de la investigación psicológica y educativa. Hoy en día, en el ámbito internacional, es común que el resultado obtenido en evaluaciones estandarizadas del aprendizaje se conciba como uno de los principales indicadores de la calidad de los sistemas educativos, ya que por medio de su medición se identifica el dominio que logran los estudiantes respecto a los contenidos comprometidos en el currículum escolar.

Desde la década de los sesenta del siglo pasado, la conceptuación del rendimiento académico como constructo se ha abordado desde diversas perspectivas. En concreto, en los últimos 30 años, los interesados en su estudio se han inclinado por conformar definiciones conceptuales eclécticas, producto de posturas integradoras con sus correspondientes definiciones de tipo operacional. En la presente investigación el rendimiento académico se concibe como el conjunto de conocimientos y habilidades que los estudiantes poseen sobre los contenidos curriculares de los planes y programas oficiales (Secretaría de Educación Pública, 2010). Asimismo, se reconoce su carácter multicausal, ya que, de acuerdo con Tourón (2009), es resultado del tejido de múltiples factores psicoafectivos, sociofamiliares, así como relativos al entorno escolar, mismos que operan desde y ante el individuo. En consonancia con esta conceptuación, Guskey (2013) expuso que el rendimiento académico se debe comprender como un constructo multifacético.

Si bien el empleo de las calificaciones asignadas por los docentes suele considerarse comúnmente como medida del rendimiento académico, existen limitaciones en su uso, relacionadas con la falta de preparación y objetividad por parte de quien las asigna (Martínez Rizo, 2004). En el mismo sentido, Allen (2005) afirmó que las calificaciones se caracterizan por la inevitable influencia de criterios que no corresponden estrictamente con el plano académico, como el esfuerzo, la actitud, la obediencia y la atención.

En contraste, una alternativa para medir dicho constructo son las pruebas objetivas estandarizadas, ya que éstas superan las limitaciones de confiabilidad y validez asociadas al uso de las calificaciones escolares (Lambating y Allen, 2002). Entre sus principales características están: a) la objetividad, pues exigen respuestas que no requieren que el docente las interprete o juzgue; b) la validez, porque cumplen específicamente los propósitos para los cuales se elaboraron; y c) que ofrecen la posibilidad de que sus resultados sean susceptibles de comparación (Matas Terrón, 2003). En México, la evaluación del logro educativo de los estudiantes representa una de las prácticas más significativas registradas en los últimos 15 años por el sistema educativo nacional, lo que ha propiciado la instrumentación de un conjunto de evaluaciones a gran escala orientadas a este propósito. En este tipo de evaluaciones se suele medir el rendimiento académico de asignaturas como español, misma que implica desarrollar habilidades que permiten usar con eficacia el lenguaje como herramienta de comunicación para aprender a lo largo de la vida, he aquí su relevancia instrumental.

En lo que concierne al abordaje teórico-conceptual del rendimiento académico, cabe referir el modelo de aprendizaje escolar que Carroll (1963) configuró, en el cual se consideran dimensiones que aluden básicamente a dos ámbitos: el individual y el escolar. El primero incluye variables de aptitud tales como habilidad, perseverancia y esfuerzo, mientras que el segundo concierne principalmente a la organización de la escuela y a características de la instrucción. Si bien en este modelo se reconoce la innegable relevancia de la aptitud del estudiante y la importancia del programa de estudios, no se da cabida a variables como la motivación, la autoestima académica, la orientación al logro o las expectativas de estudio. También, se descarta el papel que la familia desempeña por medio del capital cultural, el apoyo brindado en tareas escolares y el nivel socioeconómico.

Por su parte, Scheerens (2000) propuso un modelo denominado contexto-entrada-proceso-producto, basado en algunos principios de las teorías de la contingencia, las teorías de las organizaciones y la teoría macroeconómica. En dicha propuesta se compromete la interacción entre variables de distinto nivel (aula, centro escolar y contextual e individual), donde las variables de proceso reciben influencia de las variables de entrada y las variables de contexto y entrada repercuten sobre las de proceso. Asimismo, se reconoce la importancia de características de la organización escolar, del contexto comunitario y de sus interacciones, ya que se asume que éstas desempeñan un papel mediador con respecto al producto educativo. Gracias a este modelo se identificó la relevancia de un conjunto de variables relacionadas con la escuela, lo que sentó la base para los estudios sobre eficacia escolar, enfoque que se ha desarrollado considerablemente en las últimas dos décadas; también conviene destacar su carácter integrador ya que considera variables que pertenecen a distintos ámbitos: personal, escolar y familiar.

Asimismo, en diversas investigaciones de corte empírico se documenta que las variaciones del rendimiento académico responden a la influencia de variables relativas al individuo, al ámbito escolar y al entorno familiar (Cabrera Pérez, 2016; Gil Flores, 2014; González Barbera, Caso Niebla, Díaz López y López Ortega, 2012; Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, 2012; Treviño et al., 2016). Lo anterior ha estimulado el desarrollo de numerosos estudios en cuya fundamentación y diseño se incluyen modelos que reconocen el carácter multideterminado del rendimiento académico, ya que otorgan un papel protagónico a variables de naturaleza cognitiva y afectivo-motivacional (Álvarez, Suárez, Tuero, Núñez, Valle y Regueiro, 2015; Karbach, Gottschling, Spengler, Hegewald y Spinath, 2013; Taylor et al., 2014; Zuffianò et al., 2013) y con reconocimiento a la importancia que ejerce el ámbito escolar (Aro y Mikkilä-Erdmann, 2015; Lizasoain Hernández y Joaristi Olariaga, 2010; Murillo Torrecilla y Román Carrasco, 2011) y el entorno familiar (Berger, Álamos, Milicic y Alcalay, 2014; Fajardo Bullón, Maestre Campos, Felipe Castaño, León del Barco y Polo del Río, 2017; Tourón, Lizasoaín Hernández, Castro Morera y Navarro Asencio, 2012) en su explicación. En consonancia con lo enunciado por Caso-Niebla y Hernández-Guzmán (2007), buena parte de los modelos desarrollados en la última década, mismos que se derivan de estudios empíricos en los que se intenta predecir o explicar el rendimiento académico, confluyen en al menos dos aspectos: a) el reagrupamiento de variables en dimensiones cognitivas, afectivas y conductuales; y b) el reconocimiento de la influencia del contexto ya que convergen variables de los ámbitos personal, escolar, familiar, social y cultural.

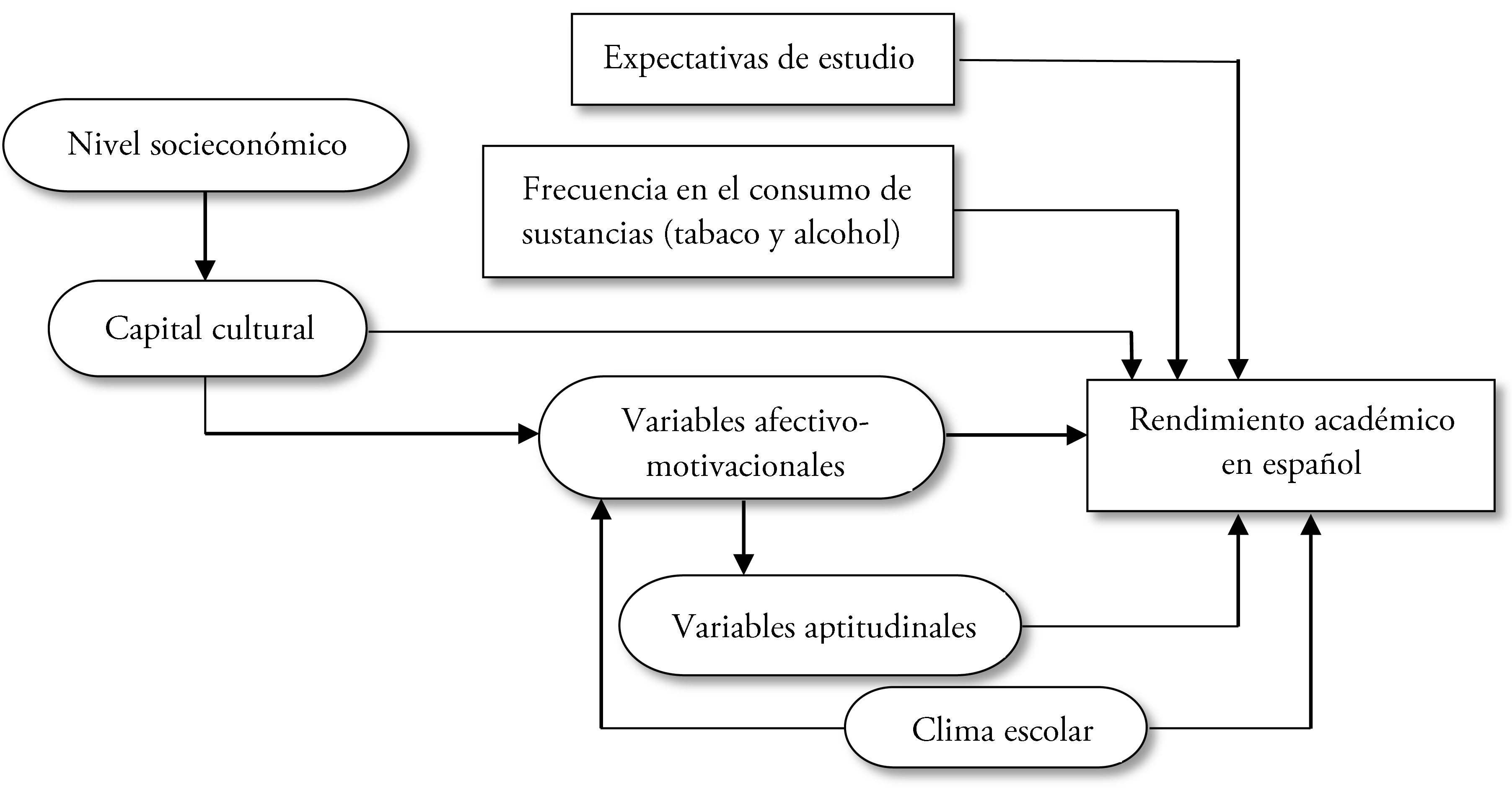

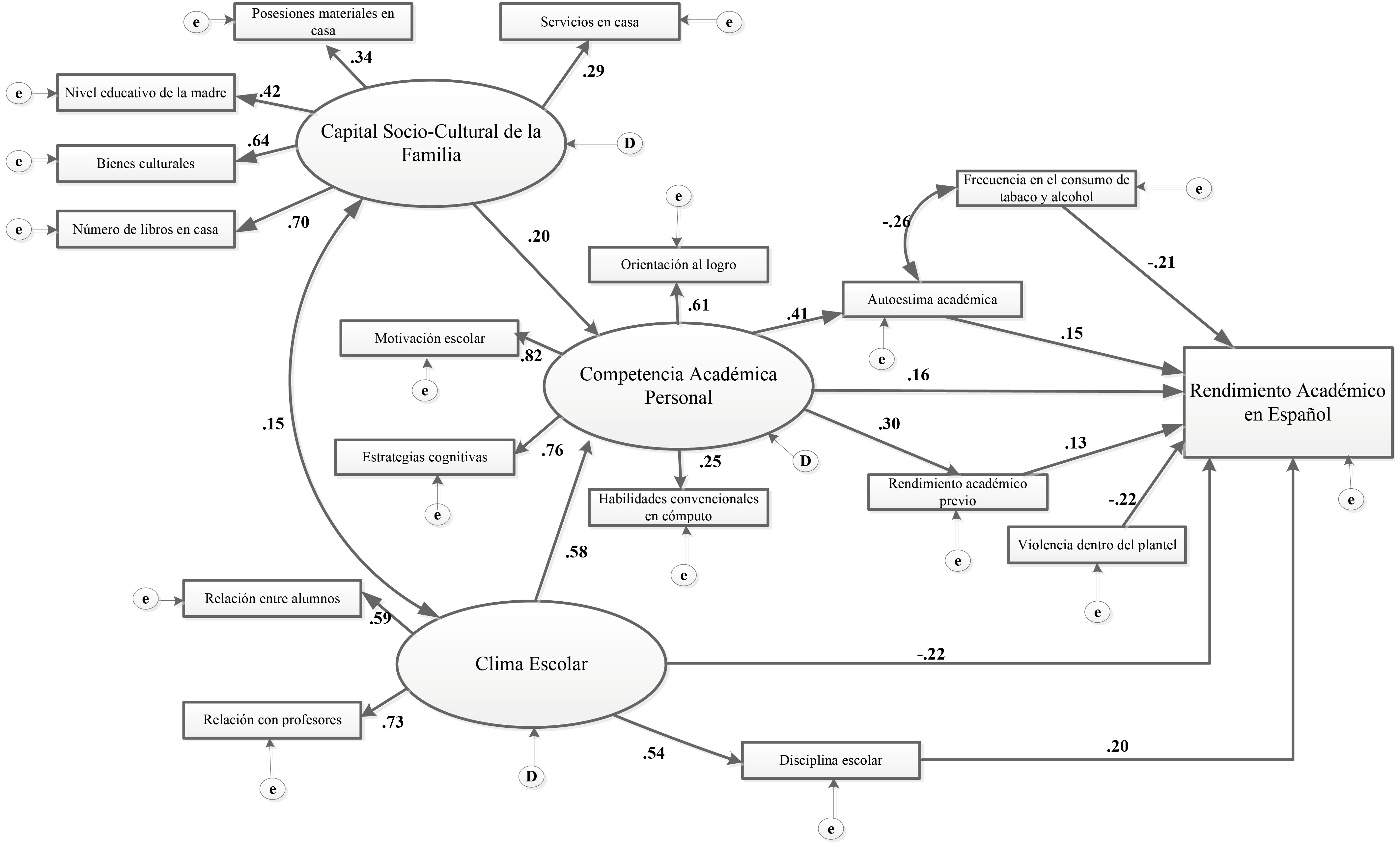

Partiendo de lo referido, en el modelo hipotético presentado en la presente investigación se consideraron variables de distintas naturaleza clasificadas en tres ámbitos: personal, escolar y familiar; se establecieron relaciones directas e indirectas entre las mismas y respecto al rendimiento académico. Asimismo, cabe destacar que en cada ámbito se reagrupó las variables como factores latentes y otras (las menos) como variables observadas. Se conformaron cinco factores latentes: 1) las variables afectivo-motivacionales (autoestima académica, motivación escolar y orientación al logro); 2) las variables de aptitud (estrategias cognitivas, habilidades convencionales en cómputo y rendimiento académico previo); 3) el clima escolar (relación con profesores, relación entre alumnos, disciplina escolar y violencia dentro del plantel); 4) el capital cultural (nivel educativo de la madre, número de libros en casa y bienes culturales); y 5) el nivel socioeconómico (servicios en casa y posesiones materiales en casa). Los cuatro primeros explican directamente el rendimiento académico en español, mientras que el quinto lo hace de manera indirecta por medio de la influencia que ejerce sobre el capital cultural, factor que al igual que el clima escolar se asocia con las variables afectivo-motivacionales, mismas que se relacionan directamente con las variables de aptitud. En el modelo se incluyen como variables observadas las expectativas de estudio y la frecuencia de consumo de sustancias, y se expresa que ambas predicen directamente el rendimiento académico; esta última es la única variable que lo hace de forma negativa. En las siguientes líneas se fundamenta la inclusión y relaciones de las variables que conforman el modelo hipotético inicial.

En lo que concierne al ámbito personal, por su destacado poder predictivo respecto al rendimiento académico es común que en diversos estudios se refiera como variables afectivo-motivacionales a la orientación al logro, la autoestima académica y la motivación escolar (Durán-Aponte y Arias-Gómez, 2015; Ferrel Ortega, Vélez Mendoza y Ferrel Ballestas, 2014; Valle, Regueiro et al., 2015), mientras que como variables de aptitud suelen considerarse el rendimiento académico previo, por su poder predictivo y por tratarse de una variable que remite a las capacidades de los estudiantes (Cerda, Pérez, Romera, Ortega Ruiz y Casas, 2017); a su vez se incluyen las estrategias cognitivas y habilidades convencionales en cómputo (Caicedo Chicaiza, 2015; Cordero Ferrera, Crespo Cebada y Pedraja Chaparro, 2013; Valle, Pan et al., 2015) y la relación existente entre estos dos grupos de variables (Cerda et al., 2017; Cueli, González-Castro, Álvarez, García y González-Pienda, 2014; Miñano y Castejón, 2011). Bajo esta perspectiva conceptual, hace décadas Bandura (1997) expresó que los factores motivacionales mantienen un estrecho y disoluble vínculo con las estrategias cognitivas, y señaló que ambos elementos son indispensables en la adquisición del aprendizaje.

El consumo de sustancias adictivas en adolescentes es otra de las variables relativas al ámbito personal que suele afectar en sentido negativo su rendimiento académico (Caso-Niebla y Hernández-Guzmán, 2007; González y Portolés, 2014). A su vez, las expectativas de estudio que tienen los estudiantes influyen en el rendimiento que alcanzan (Bauer y Liang, 2003; Murillo, 2008).

En lo relativo al ámbito escolar se ha mostrado evidencia de que el clima escolar explica de manera directa el rendimiento académico (Garon-Carrier et al., 2016; Lewallen, Hunt, Potts-Datema, Zaza y Giles, 2015; Lizasoain Hernández y Joaristi Olariaga, 2010; Tomás, Gutiérrez y Fernández, 2016), variable que a su vez se relaciona con aspectos afectivo-motivacionales (Cornell, Shukla y Konold, 2016; Flecha y Buslon, 2016; Maulana, Opdenakker y Bosker, 2014).

En cuanto al entorno familiar se cuenta con amplia evidencia que vincula el nivel socioeconómico y el capital cultural con el rendimiento académico (Aro y Mikkilä-Erdmann, 2015; Mediavilla y Gallego, 2016; Schleicher y Zoido, 2016). En lo que respecta al nivel socioeconómico es común que en su operacionalización se consideren los bienes y servicios en el hogar (Díaz-Acosta, Shiba-Matsumoto y Gutiérrez, 2015; Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, 2012; Treviño et al., 2016), mientras que el capital cultural se suele medir con base en el nivel educativo de la madre, el número de libros en casa y los bienes culturales (Cervini, Dari y Quiroz, 2014; Gil Flores, 2013). Conviene señalar que en diversos estudios se indica que entre estas variables existe una alta correlación (Andrés, Urquijo, Navarro y García-Sedeño, 2010; Bellei, 2013; Chaparro Caso López, González Barbera y Caso Niebla, 2016). De manera particular, la propuesta de Scheerens (2000) orientó la configuración del modelo hipotético propuesto en este estudio (ver la figura 1).

Figura 1

Modelo hipotético inicial, compuesto de variables de los ámbitos personal, familiar y escolar, que predice el rendimiento académico en español

Las variables presentadas en óvalos corresponden a factores (variables latentes) y las representadas en rectángulos son indicadores (variables observadas).

Con el objetivo de predecir el rendimiento académico en español, se sometió a prueba este modelo teórico-hipotético integrado por variables afectivo-motivacionales, de aptitud, escolares y familiares. Cabe destacar que una de las principales aportaciones del modelo expuesto es su carácter integrador, ya que se contemplan variables que pertenecen a distintos ámbitos, las relaciones que guardan entre sí, y desde luego su carácter predictivo respecto al rendimiento académico, para lo cual se empleó una herramienta analítica que permitió su contrastación empírica, el modelado de ecuaciones estructurales (sem, por sus siglas en inglés).

Conviene referir que en las aportaciones de la investigación psicológica y educativa en la última década, se observa un interés reciente en reconocer los estudios integrales y comprehensivos que atienden a la naturaleza multifacética de este constructo, los cuales han sustituido a los estudios de carácter bivariado, mismos que predominaron en las décadas de los setenta y ochenta del siglo pasado. No obstante, en México aún son escasos los estudios que integren variables de diverso ámbito para explicar el rendimiento académico. Asimismo, los resultados que se desprenden de este estudio representan un insumo confiable para la toma de decisiones en materia educativa a nivel estatal.

En síntesis, en el presente modelo hipotético las relaciones entre las variables se sustentan tanto en las aproximaciones conceptuales como en los estudios empíricos hasta ahora referidos, por ello seis de las siete variables ejercen una influencia directa sobre el rendimiento académico. Las variables del ámbito personal tienen una relevancia central, así, tanto el capital cultural como clima escolar ejercen influencia sobre las variables afectivo-motivacionales, mientras que el nivel socioeconómico incide directamente sobre el capital cultural.

Método

Participantes

La muestra se compuso de 1,633 estudiantes de segundo de secundaria, 51.60 % mujeres y 48.40 % hombres, con edades entre 12 y 15 años (M = 14.52, dt = 1.46), pertenecientes a los cinco municipios de Baja California, México, y a las cuatro modalidades educativas existentes en este nivel de estudios (general, técnica, telesecundaria y privada). La selección de las escuelas se determinó mediante el método de muestreo por conglomerados en tres etapas, con probabilidad proporcional al tamaño, teniendo como unidad última de selección la escuela y como unidad de observación al estudiante de segundo de secundaria (Contreras Niño, Rodríguez Macías, Caso Niebla, Díaz López y Contreras Roldán, 2011).

Instrumentos

Rendimiento académico en español

Se utilizaron los puntajes obtenidos por los estudiantes de segundo de secundaria en la Evaluación Nacional de Logro Académico en Centros Escolares (enlace) en la asignatura de español. La prueba se conformó por 58 ítems de opción múltiple. enlace es una prueba estandarizada desarrollada por la Secretaría de Educación Pública en México, la cual permitió conocer el nivel de dominio de los estudiantes en español y matemáticas, así como en otros contenidos curriculares. Esta evaluación fue sustituida en 2015 por el Plan Nacional para la Evaluación de los Aprendizajes. En el manual técnico enlace 2010 se informa que la prueba cuenta con un porcentaje de varianza explicada de 92.01%, mientras que el índice de consistencia interna es de .84.

Escala de clima escolar para adolescentes

Se conforma por 24 reactivos tipo Likert, con cuatro opciones de respuesta (siempre o casi siempre, frecuentemente, pocas veces, nunca o casi nunca). Se integra por cuatro factores: Relación entre alumnos, Relación con profesores, Disciplina escolar y Violencia dentro del plantel. El porcentaje de varianza explicada por la escala es de 50.94 %. El índice de consistencia interna informado es de .83 (Caso Niebla, Díaz López, Chaparro Caso y Urias Luzanilla, 2011).

Cuestionario de estrategias de aprendizaje (Martínez Guerrero, 2004)

Evalúa aspectos relacionados con el estudio, tales como planeación y organización, estrategias cognitivas, concentración y motivación. Caso Niebla et al. (2011) realizaron una adaptación del cuestionario original conformado por 55 ítems, seis opciones de respuesta y ocho factores. La versión adaptada consta de 44 ítems tipo Likert de cinco opciones de respuesta (nunca, casi nunca, algunas veces, casi siempre y siempre) y cuatro factores: Estrategias cognitivas, Dificultades para la concentración en el estudio, Planeación y organización y Motivación escolar. El porcentaje de varianza explicada del cuestionario en su conjunto es de 34.64 %. El índice de consistencia interna es de .87 (Caso Niebla et al., 2011).

Escala de autoestima académica

Explora la valoración que los individuos tienen de sí mismos y en lo particular de su desempeño como estudiantes. La escala consta de 10 reactivos tipo Likert, con cuatro opciones de respuesta (siempre o casi siempre, frecuentemente, pocas veces, nunca o casi nunca), se conforma por dos factores: Valoración positiva de sí mismo y Valoración negativa de sí mismo. El porcentaje de varianza explicada de la escala es de 45.46 %. El índice de consistencia interna es de .71 (Caso Niebla et al., 2011).

Cuestionario de autorregulación académica (Deci y Ryan, 2000)

Evalúa diversas expresiones de la motivación intrínseca y extrínseca, se conforma por 32 ítems tipo Likert con cuatro opciones de respuesta. Vargas Rodríguez (2011) realizó una adaptación al cuestionario original, en la que se tradujeron los 32 ítems tipo Likert, con cuatro opciones de respuesta (totalmente en desacuerdo, parcialmente en desacuerdo, parcialmente de acuerdo y totalmente de acuerdo). Se hicieron modificaciones de tipo gramatical, así como de orden semántico. A diferencia de la versión original (conformada por cuatro factores), la versión adaptada se conforma por cinco factores: Recreación en el trabajo escolar, Orientación al logro, Orientación al cumplimiento de expectativas sociales, Orientación al cumplimiento de expectativas del profesor y Evitación de vergüenza y culpa. El porcentaje de varianza explicada del cuestionario es de 43.09 %. El índice de consistencia interna de la escala es de .90 (Caso Niebla et al., 2011).

Escala de competencia percibida en cómputo

Explora las percepciones que el estudiante tiene respecto a su nivel de competencia en el manejo de la computadora. Se compone de 15 ítems tipo Likert, con cuatro opciones de respuesta (soy muy malo para hacer esto, soy malo para hacer esto, soy bueno para hacer esto y soy muy bueno para hacer esto). Cuenta con dos factores: Habilidades convencionales y Habilidades avanzadas. El porcentaje de varianza explicada del cuestionario es de 54.32 %. El índice de consistencia interna de la escala es de .92 (Caso Niebla et al., 2011).

Escala de consumo de sustancias en la escuela

Explora la percepción del estudiante en torno a la frecuencia del consumo en su escuela de sustancias tales como el tabaco y el alcohol, Consta de seis reactivos tipo Likert, con cuatro opciones de respuesta (nadie consume, muy pocos consumen, varios consumen y muchos consumen). El porcentaje de varianza explicada del cuestionario es de 43.09 %. El índice de consistencia interna de la escala es de .90 (Caso Niebla et al., 2011).

Inventario de posesiones en casa

Se conforma por siete indicadores que cuantifican las posesiones o servicios con los que cuenta el estudiante o carece en su hogar. Éstos son lavadora de platos, dvd, servicio de televisión de paga, línea telefónica, horno de microondas, televisión de pantalla de plasma y consola de videojuegos. La opción de respuesta es dicotómica (sí y no). Su composición es unifactorial, explica el 26.10 % de la varianza y cuenta con un índice de consistencia interna de .72 (Caso Niebla et al., 2011).

Inventario de recursos para el estudio en casa

Se conforma por nueve reactivos que dan cuenta de los apoyos y recursos de los estudiantes en el hogar para realizar sus tareas escolares. La opción de respuesta es dicotómica (sí y no). Se compone de dos factores: Infraestructura y equipamiento para el estudio y Libros y bienes culturales. El porcentaje de varianza explicada por el inventario es de 44.83 %. El índice de consistencia interna de la escala es de .67 (Caso Niebla et al., 2011).

Otras variables

También se consideraron los valores de las variables nivel educativo de la madre, por medio de la pregunta “Indica hasta dónde estudió tu mamá o madrastra”, con ocho opciones de respuesta (nunca asistió a la escuela, primaria, secundaria, preparatoria, carrera técnica, carrera profesional, maestría y doctorado). El rendimiento académico previo se midió por medio de la pregunta “¿Cuál fue tu promedio de calificaciones en español en primero de secundaria?”, considerándose cuatro opciones de respuesta (menos de 7, de 7.0 a 7.9, de 8.0 a 8.9 y de 9.0 a 10). En cuanto a las expectativas de estudio se conformó la pregunta “¿Hasta cuál nivel educativo te gustaría estudiar?” para lo cual se contemplaron cinco opciones de respuesta (preparatoria, carrera técnica, profesional, maestría y doctorado). Mientras que el número de libros en casa se midió por medio de la pregunta “¿Cuántos libros hay en tu casa? (No incluyas revistas, periódicos, ni tus libros escolares)”, contando con seis opciones de respuesta (hasta 10, de 11 a 20, de 21 a 50, de 51 a 100, de 101 a 200, más de 200).

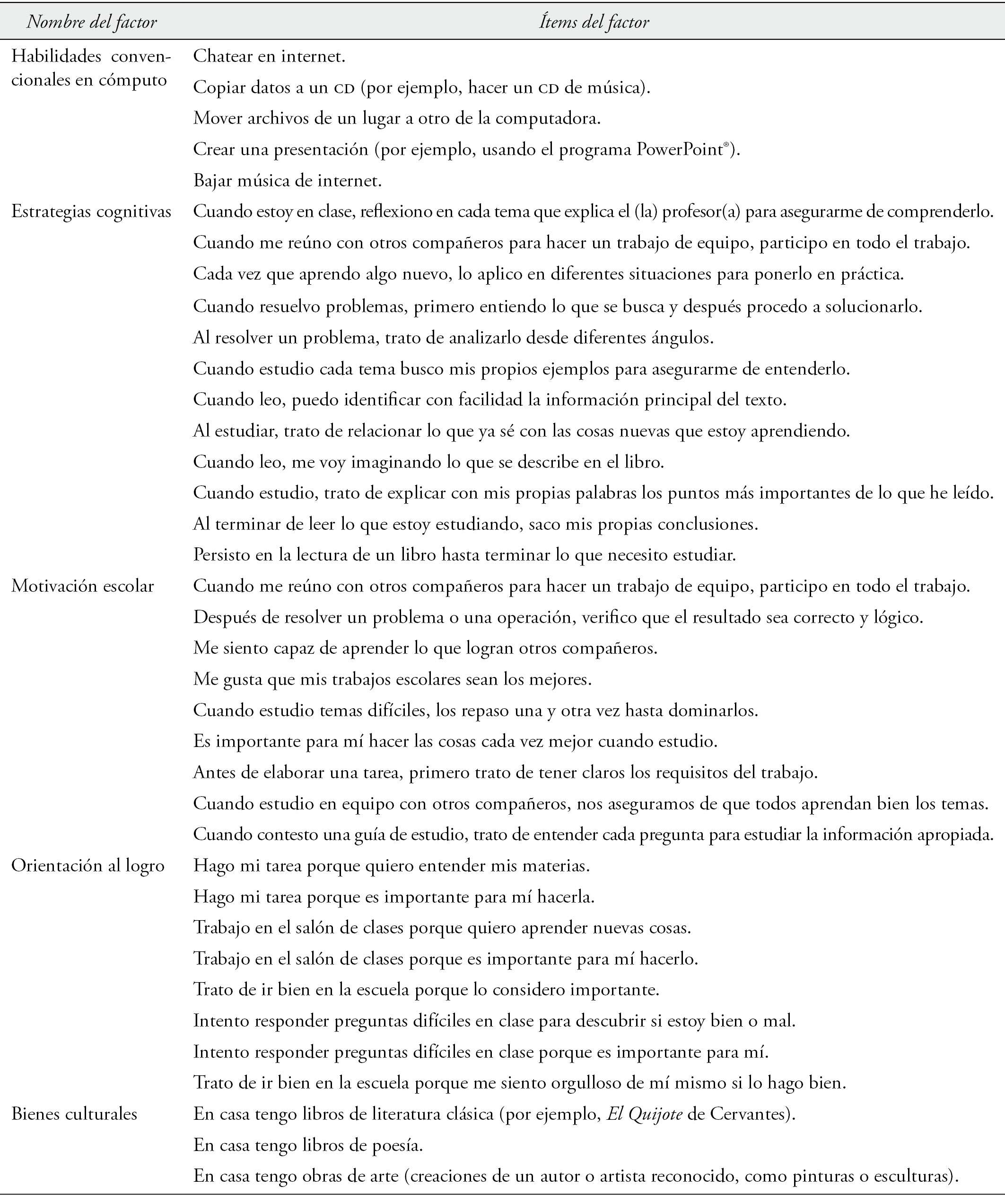

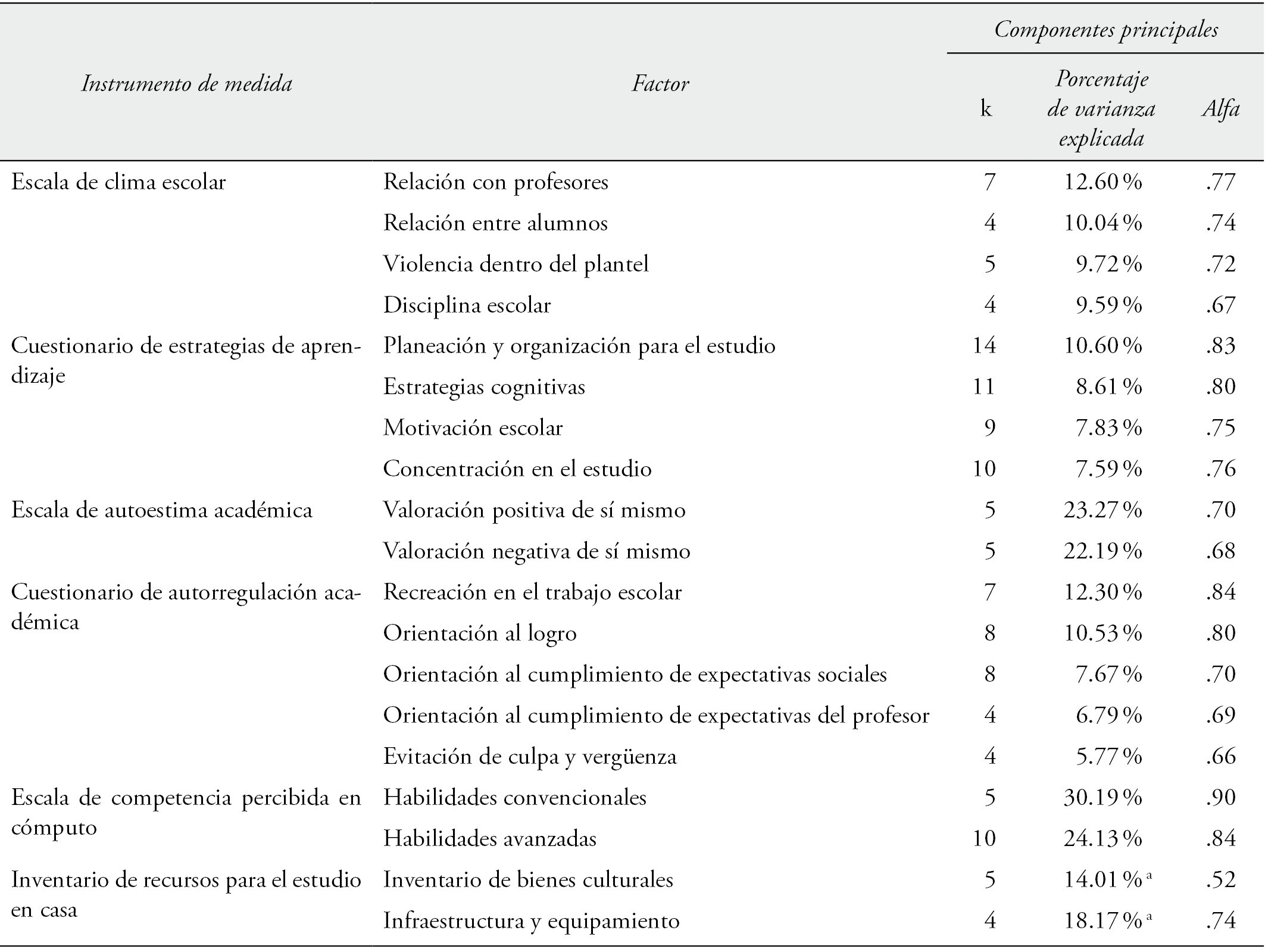

Cabe referir que las propiedades psicométricas de los factores de las escalas, cuestionarios e inventarios referidos se exponen en la tabla 1. Es preciso mencionar que el bajo porcentaje de varianza explicada en algunos instrumentos, como por ejemplo, en el Inventario de posesiones en casa, deja notar limitaciones en el plano psicométrico. Para fines de este estudio se emplearon íntegramente los siguientes instrumentos: Inventario de posesiones en casa, Escala de clima escolar, Escala de autoestima académica y Escala de consumo de sustancias en la escuela (tabaco y alcohol). A su vez se empleó el factor de orientación al logro, motivación escolar, estrategias cognitivas, habilidades convencionales en cómputo y bienes culturales (en el apéndice se presentan los ítems que conforman cada factor); también se emplearon las variables rendimiento académico previo, nivel educativo de la madre, número de libros en casa y expectativas de estudio.

a Estos porcentajes se extrajeron por medio del método de máxima verosimilitud.

Conviene señalar que los instrumentos de medición utilizados para los fines de este estudio fueron los considerados en la Estrategia Evaluativa Integral 2010: Factores asociados al aprendizaje, instrumentada por la Unidad de Evaluación Educativa. Los bajos porcentajes de varianza explicada se asocian a que los instrumentos se desarrollaron ad hoc para el desarrollo de la estrategia evaluativa en cuestión.

Procedimiento

La presente investigación formó parte de la Estrategia Evaluativa Integral 2010: Factores asociados al aprendizaje, instrumentada por la Unidad de Evaluación Educativa. Los resultados de esta actividad comprenden insumos para que el sistema educativo estatal retroalimente la planeación educativa con base en información válida y confiable. Se solicitó el consentimiento del comité de ética de la Universidad Autónoma de Baja California en consideración de su función consultiva y con ello realizar de manera efectiva los procedimientos operativos de la investigación. Los estudiantes respondieron los instrumentos de manera anónima y obligatoria.

El desarrollo de esta estrategia involucró recursos técnicos, humanos y financieros, lo cual comprometió las siguientes actividades: a) diseño de los cuestionarios para alumnos, docentes y directores; b) pilotaje de los cuestionarios en tres municipios del Estado (Ensenada, Mexicali y Tijuana) y la previa solicitud de consentimiento informado a los padres de los estudiantes de las escuelas participantes; c) obtención de las propiedades psicométricas de los cuestionarios; d) integración de la versión final de los cuestionarios; e) capacitación para la aplicación estandarizada de los cuestionarios para docentes y directores, en los cinco municipios del Estado (Mexicali, Tijuana, Ensenada, Tecate y Playas de Rosarito), para lo cual se convocó, seleccionó y asignó a los coordinadores de cada escuela participante; f) capacitación para la aplicación estandarizada de los cuestionarios del alumno en los cinco municipios del Estado, para lo cual se convocó, seleccionó y asignó a los aplicadores para cada grupo escolar participante; g) aplicación de los instrumentos a nivel estatal en los planteles escolares contemplados en la muestra de los cinco municipios; h) procesamiento e integración de las respuestas de los tres cuestionarios por medio del Statistical Package for the Social Sciences (spss, versión 19); e i) integración en una base de datos en spss, versión 19, con los puntajes obtenidos por los estudiantes de primero y segundo de secundaria, en la asignatura de español en enlace 2010.

Análisis de datos

Con la finalidad de estimar la magnitud y tipo de efecto (directo o indirecto) del conjunto de variables que conformaron el modelo hipotético y el tipo de relación entre las mismas, se empleó el modelado de ecuaciones estructurales, procedimiento analítico indicado para este propósito (Martínez-Arias, 2008; Ruiz, Pardo y San Martín, 2010). Los análisis se realizaron en Structural Equation Modeling Software (eqs, por sus siglas en inglés, versión 6.1) para lo cual se empleó el método de máxima verosimilitud. En primera instancia, fue necesario adecuar la base de datos, enseguida se especificó el modelo, se procedió a estimar los parámetros, se verificó e interpretó la calidad del ajuste, se observaron los valores estadísticamente significativos de factores e indicadores, se interpretaron los resultados del análisis factorial confirmatorio, se realizó una reespecificación del modelo hipotético y finalmente se interpretaron las siguientes estimaciones del modelo alterno: índices de bondad de ajuste del modelo, valores de los pesos factoriales, valores de los efectos de las variables, y de los estadísticamente significativos y las covarianzas.

Resultados

El modelo hipotético inicial (ver la figura 1) no registró el comportamiento esperado, ya que los índices de ajuste no normalizado de Bentler-Bonnet (nnfi) y de ajuste comparativo (cfi) registraron valores de .87 y .83, respectivamente, mientras que la raíz del residuo cuadrático promedio de aproximación (rmsea) fue de .060. Tal circunstancia propició generar ajustes que condujeran a obtener un modelo con ajuste aceptable y mayor parsimonia, en consecuencia, fue necesario realizar modificaciones tomando como orientación la propuesta de Scheerens (2000):

- 1. Se conformó un factor de segundo orden denominado competencia académica personal a partir de los factores aspectos de aptitud y afectivo-motivacionales. Hace casi dos décadas Bandura (1997) señaló que en el estudio de los factores que intervienen en los procesos de adquisición del aprendizaje, las variables motivacionales son indispensables y el detonador en el uso de estrategias cognitivas. A dicha afirmación se suma lo expresado por Pintrich (2000), quien recomendó que la investigación psicológica y educativa integraran en sus modelos explicativos variables cognitivas, motivacionales y afectivas, no de manera aislada, sino de manera integrada, buscando identificar la interrelación entre dichos componentes. Una de las variables de naturaleza afectivo-motivacional que más se ha estudiado es la orientación hacia la meta, misma que hace referencia al deseo de conseguir, desarrollar y demostrar competencia en un actividad determinada, y que suele determinar la manera en que los estudiantes se aproximan, responden y se comprometen en las actividades académicas (Miñano y Castejón, 2011). Al respecto, se ha observado que la orientación al logro se relaciona de manera positiva con el rendimiento académico (Azevedo, Behnagh, Duffy, Harley y Trevors, 2012), con la autoestima académica (Alemany Arrebola, Campoy Barreiro, Ortiz Gómez y Benzaquén Chocrón, 2015) y con la motivación escolar (Clark, Middleton, Nguyen y Zwick, 2014). En cuanto a las variables de orden aptitudinal que también integraron este factor se encuentran: el uso de estrategias cognitivas, las habilidades convencionales en cómputo y el rendimiento académico previo. A este respecto, se confirma lo observado en diversas investigaciones que han destacado la influencia que sobre el rendimiento académico tienen el empleo eficaz de estrategias cognitivas (Rodríguez, Piñeiro, Regueiro, Estevez y Val, 2017) y los antecedentes académicos, particularmente el rendimiento académico previo (Guzmán Brito, 2012). Por otro lado, también se ha documentado la relación entre las habilidades en cómputo y el logro académico (Blanco, 2009), cuyos hallazgos sugieren ser un determinante en los resultados educativos de estudiantes de educación secundaria. Respecto a las relaciones del factor competencia académica personal con otras variables del modelo se observa que éste recibía influencia directa del factor clima escolar y, a su vez, del factor capital sociocultural, hallazgo que coincide con lo informado por Kliksberg (2000).

- 2. Se estableció la autoestima académica y el rendimiento académico previo como variables que explicaban directamente el rendimiento académico, lo cual resulta consistente con los estudios donde se ha demostrado que cuando el estudiante posee una valoración positiva de sí mismo, se observa un aumento significativo en su implicación activa en sus procesos de aprendizaje (Ferrel Ortega et al., 2014). De igual modo, el hecho de que los estudiantes consuman con mayor frecuencia tabaco y alcohol repercute en forma negativa en su rendimiento académico (Zurita y Álvaro, 2014). Es importante destacar que la autoestima académica y la frecuencia en el consumo de sustancias resultaron covariar en sentido negativo, lo que implica que en la medida en que los estudiantes tienden a incrementar sus patrones de consumo de tabaco y alcohol, su autoestima académica tiende a disminuir. Al respecto, autores como Caso-Niebla y Hernández-Guzmán (2007) han concluido que los sentimientos de minusvalía personal afectan en sentido negativo el funcionamiento del adolescente, lo que propicia la presencia de conductas de riesgo, como el consumo de sustancias.

- 3. Se conformó otro factor de segundo orden llamado capital sociocultural de la familia, a partir del nivel socioeconómico y del capital cultural. Bourdieu y Passeron (1979) expresaron que el capital cultural se configura a partir de la socialización del individuo, realizada primariamente por la familia, de acuerdo con la clase social de pertenencia y por medio de los bienes culturales. El efecto indirecto del factor capital sociocultural de la familia sobre la variable criterio se valió del factor competencia académica personal, quien hizo las veces de variable mediadora, y de la covariación que mantenía con el factor clima escolar. En algunos estudios se ha informado el efecto directo de variables socioculturales sobre la autorregulación, la motivación y aspectos de aptitud que favorecen el aprendizaje (Longás Mayayo, Cussó Parcerisas, de Querol Duran y Riera Romaní, 2016), o bien, que el nivel cultural y la ocupación de los padres ejercen influencia directa en aptitudes y aspiraciones, y éstas en el rendimiento académico (Kliksberg, 2000).

- 4. Se estableció la covariación registrada entre el factor capital sociocultural y el clima escolar; conviene señalar que Blanco (2009) reportó previamente esta relación. Al parecer la construcción de las relaciones y percepciones que constituyen el clima escolar no ocurre en el vacío, ya que ésta se encuentra asociada a la estructura sociocultural involucrada en cada contexto de interacción. Así, cuando el capital sociocultural de la familia de los estudiantes resulta más favorable, en la escuela se observa una mejor gestión de la disciplina, mejores relaciones entre estudiantes y entre éstos y sus profesores. En este sentido, la desigualdad social parece reflejarse en la calidad de las interacciones en la escuela y, de acuerdo con el autor citado, podría operar como un elemento adicional en el proceso de reproducción de dicha desigualdad.

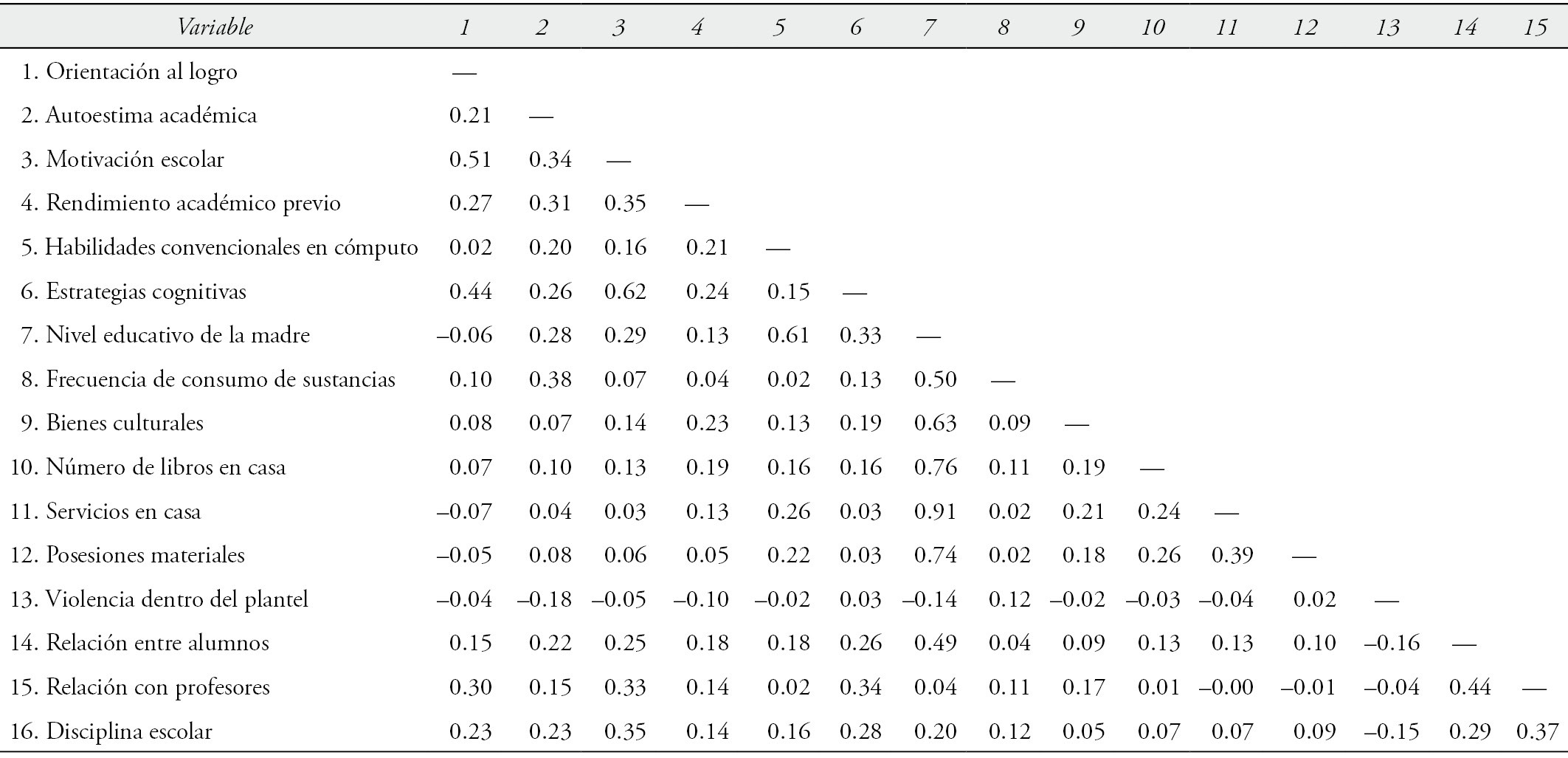

- 5. Se excluyó del modelo las expectativas de estudio pues no resultó estadísticamente significativa. En la tabla 2 se presenta la matriz de covarianzas del modelo hipotético alterno.

El modelo alterno presentó un índice de ajuste normalizado de Bentler-Bonnet (nfi) de .93 y un nnfi de .90, valores superiores a los mínimos esperados, lo que sugirió un ajuste adecuado respecto a los datos observados. Mientras que el cfi fue de .94 y la rmsea resultó de .065. Las variables e indicadores que registraron efectos directos sobre el rendimiento académico en español fueron la violencia dentro del plantel (β = –0.22, p < .005), la frecuencia en el consumo de tabaco y alcohol (β = –0.21, p < .005), la disciplina escolar (β = 0.20, p < .005), la competencia académica personal (β = 0.16, p < .005), la autoestima académica (β = 0.15, p < .005), el rendimiento académico previo (β = 0.13, p < .005) y el clima escolar (β = –0.22, p < .005). En tanto, el factor capital sociocultural de la familia ejerció un efecto indirecto sobre la variable dependiente (β = 0.35, p < .005). La variable que registró un efecto total más alto fue el clima escolar (β = –0.80, p < .005; ver la figura 2).

Figura 2

Modelo hipotético alterno que predice el rendimiento académico en español

Todas las cargas factoriales y los coeficientes estructurales resultaron significativos, p < .05; n = 1,633; método máxima verosimilitud. Varianza explicada de la variable dependiente: R² = .23. Las variables presentadas en óvalos corresponden a factores (variables latentes) y las representadas en rectángulos, a indicadores (variables observadas). Las letras e y D presentadas en círculos representan los errores y disturbios asociados a los indicadores y factores, respectivamente (fuentes de variabilidad inicial o idiosincrática).

También se registraron covariaciones entre las variables latentes clima escolar y capital sociocultural (β = 0.15, p < .005), las cuales a su vez ejercen un efecto directo sobre la competencia académica personal (β = 0.58, p < .005 y β = 0.20, p < .005, respectivamente). En este mismo sentido, la autoestima académica y la frecuencia de consumo de tabaco y alcohol covariaron en forma negativa (β = –0.26, p < .005). En lo correspondiente a los coeficientes de regresión estandarizados de los indicadores para cada una de las variables latentes (competencia académica personal, clima escolar, capital sociocultural de la familia), éstas oscilaron entre 0.25 y 0.82. El modelo explicó 23 % de la varianza asociada al rendimiento académico en español.

Es importante señalar que en la valoración del ajuste general del modelo se interpretó el valor obtenido de la ji cuadrada, el cual resultó χ² = 915.05 (p = .000). El valor de la probabilidad es menor a .05, lo que indica que la diferencia entre las matrices de covarianzas contrastadas resultó estadísticamente significativa. Lo anterior, si bien podría sugerir que el modelo y los datos no ajustan entre sí, es importante señalar que este estadígrafo suele resultar sensible al tamaño de la muestra. Cuando se presenta esta situación, se omite la interpretación inicial de ji cuadrada y se procede a evaluar el modelo con los índices de bondad de ajuste que se indican para superar la hipersensibilidad de ji cuadrada (Batista Foguet y Coenders Gallart, 2000).

Discusión

Como se describió en el apartado anterior, el modelo hipotético inicial no presentó el ajuste esperado, lo cual implicó realizar adecuaciones en la configuración de las variables y sus relaciones. En particular, en el modelo inicial se estableció que las variables afectivo-motivacionales se asociaban con las variables de aptitud, al contrastar esta hipótesis con los datos analizados, se observó una alta covarianza, lo que derivó en la conformación de un factor de segundo orden, al que se identificó como competencia académica personal. Este importante hallazgo tiene consonancia con lo expuesto por Bandura (1997), quien sostuvo que los factores motivacionales y el uso de estrategias cognitivas son indispensables en los procesos de adquisición del aprendizaje. De acuerdo con los resultados referidos en algunos estudios (Cueli et al., 2014; Durán-Aponte y Arias-Gómez, 2015; Valle, Regueiro et al., 2015), los estudiantes que se perciben competentes, que se encuentran orientados al logro, que establecen metas académicas y que se encuentran motivados se implican en mayor medida en las tareas y demandas escolares, así como en su proceso de aprendizaje, lo que conduce a la obtención de mejores resultados académicos.

En lo que respecta a las variables de orden aptitudinal que conformaron el factor de competencia personal, se confirmó lo informado en algunas investigaciones en las que se ha destacado la influencia que el empleo eficaz de estrategias cognitivas y el rendimiento académico previo tienen en el rendimiento académico (Miñano y Castejón, 2011; Rodríguez Macías, 2014). Por su parte, Blanco (2009) obtuvo evidencia que sugiere que los indicadores de lo que se denominó en este estudio como competencia académica personal recibe influencia directa del clima escolar y del capital sociocultural, hallazgo que coincide con lo observado en el modelo alterno. La autoestima académica y el consumo de sustancias también ejercieron un efecto directo sobre el rendimiento académico en español, por lo tanto, cuando estudiante posee una valoración positiva de sí mismo, éste se implica de manera activa en sus procesos de aprendizaje (González y Portolés, 2014; Miñano y Castejón, 2011), y cuando los estudiantes consumen tabaco y alcohol, su desempeño académico se ve afectado de forma negativa. A su vez, el consumo de tabaco y alcohol se relacionó en forma negativa con la autoestima, lo que implica que en la medida en que los estudiantes tienden a incrementar sus patrones de consumo de sustancias, su autoestima académica tiende a disminuir. Al respecto, autores como Caso-Niebla y Hernández-Guzmán (2007) han puntualizado que los sentimientos de minusvalía personal afectan en sentido negativo el funcionamiento del adolescente, lo que propicia la presencia de conductas de riesgo tales como el consumo de sustancias.

En el modelo hipotético inicial se estableció relación entre el nivel socioeconómico y el capital cultural, variables que registraron una alta y significativa covariancia, lo cual condujo a construir en el modelo alterno otro factor de segundo orden, al cual se denominó capital sociocultural de la familia. A la luz de los hallazgos informados en la literatura, la covariancia de estas variables es del todo previsible ya que corresponden al mismo ámbito de variables, y se observa que la posición socioeconómica influye por medio de las experiencias culturales que tienen los estudiantes (Bellei, 2013; Chaparro Caso López et al., 2016).

Cabe referir que el capital sociocultural de la familia ejerció un efecto indirecto sobre el rendimiento académico en español, hallazgo que resulta inconsistente con estudios en los que se ha reportado una relación directa entre esta variable y el rendimiento académico de estudiantes de distintos niveles educativos (Aro y Mikkilä-Erdmann, 2015; Cabrera Pérez, 2016; Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, 2012; Mediavilla y Gallego, 2016; Murillo Torrecilla y Román Carrasco, 2011; Schleicher y Zoido, 2016; Treviño et al., 2016). Conviene pronunciar que el efecto indirecto del factor capital sociocultural de la familia sobre la variable criterio se vale del factor competencia académica personal, quien hace las veces de variable mediadora, y de la covariación que mantiene con el factor clima escolar. A este respecto, Marxen (2013) ha referido el efecto directo de variables socioculturales en la autorregulación, la motivación y la aptitud académica. En ese mismo sentido la covariación registrada entre el factor capital sociocultural y clima escolar, no prevista en el modelo inicial, se explica mediante el supuesto de que la construcción de las relaciones y percepciones que constituyen el clima escolar se encuentran asociadas a la estructura sociocultural involucrada en cada contexto de interacción, por lo que el capital sociocultural de la familia incide en la disciplina que denotan los estudiantes en el aula, en la calidad de sus relaciones con el grupo de iguales, y en el tipo de interacción que sostienen con sus profesores (Blanco, 2009).

En lo relativo al clima escolar, los resultados observados sugieren que las relaciones interpersonales entre estudiantes y de los alumnos con sus profesores ejercen un efecto negativo sobre los resultados que registraron en la prueba enlace. Este hallazgo, aparentemente contradictorio con los señalamientos que destacan la importancia que tiene el clima escolar en el logro educativo (Berger et al., 2014; Pérez-Fuentes, Álvarez-Bermejo, del Mar Molero, Gázquez y López Vicente, 2015), y con lo contemplando en el modelo inicial, puede deberse a que los ambientes en los que se promueve la convivencia y un buen clima escolar no necesariamente se garantiza el aprendizaje de conceptos y procedimientos, aspectos centrales del currículum escolar y objeto de medición en las pruebas estandarizadas. Lo anterior contrasta con el efecto directo observado entre la disciplina escolar y el rendimiento en español, hallazgo que sugiere que en aquellas escuelas en las que existen normas y reglas, mecanismos para su socialización y sanciones en caso de incumplimiento, se favorece el rendimiento académico de los estudiantes (Algozzine, Wang y Violette, 2011).

Finalmente, la variable violencia dentro del plantel explicó directamente, y en forma negativa, el rendimiento académico en español, hallazgo consistente con los de diversos estudios realizados con muestras de estudiantes jóvenes (Garon-Carrier et al., 2016; Sánchez-Gutiérrez, 2013; Strøm, Thoresen, Wentzel-Larsen y Dyb, 2013). Lo anterior sugiere que aquellos estudiantes que manifiestan que en sus escuelas se viven episodios de violencia tales como golpes, amenazas y burlas entre compañeros, así como daño a las instalaciones, obtienen resultados académicos más pobres.

Es importante reconocer que las variables consideradas en este estudio formaron parte de una estrategia evaluativa más amplia con un conjunto de variables predeterminadas, por lo que futuras aproximaciones deben recuperar los hallazgos recientes de la investigación psicológica y educativa, así como de aquellos estudios que se han centrado en la formulación y articulación de modelos explicativos del rendimiento académico que alimentan los cuestionarios de contexto utilizados por las evaluaciones internacionales a gran escala. Al mismo tiempo, resulta deseable que en futuras investigaciones se incluyan variables que permitan explorar con mayor rigor la aportación que hace el entorno familiar a los resultados educativos de sus hijos y que consideren la participación de los padres como fuente de información. Cabe referir que el presente estudio dejó entrever las dificultades que existen para obtener información que documenten prácticas y procesos en el aula y en la escuela desde la perspectiva de los docentes y directores.

Asimismo, se considera importante revisar y proponer esquemas para la recolección de información de los mismos que superen los alcances de los instrumentos de autoinforme y que acoten la presencia del efecto de deseabilidad social en las respuestas de los participantes. Conviene señalar la necesidad de mejorar la calidad psicométrica de algunas escalas e inventarios empleados en este estudio, lo cual en cierta medida comprende una limitación del modelo conformado.

La principal aportación de este estudio es la contribución que se realiza en la fundamentación de un modelo predictivo del rendimiento académico en español, que parte de las consideraciones realizadas en el modelo propuesto por Scheerens (2000). Al mismo tiempo este modelo fue probado empíricamente, con lo cual se aporta evidencia de la relación que guardan un conjunto de variables de diverso ámbito en la explicación del rendimiento académico en una de las asignaturas instrumentales. Sin duda, el modelo resultante comprende un insumo que puede contribuir en el desarrollo o fortalecimiento de programas psicoeducativos instrumentados por las instituciones escolares para mejorar el rendimiento académico de los estudiantes de educación secundaria en el Estado de Baja California, México.

Referencias

Alemany Arrebola, I., Campoy Barreiro, C., Ortiz Gómez, M. M., & Benzaquén Chocrón, R. (2015). Las orientaciones de meta en el alumnado de secundaria: Un análisis en un contexto multicultural. Publicaciones, 45, 83-100. Recuperable de http://revistaseug.ugr.es/index.php/publicaciones/article/view/5790

Algozzine, B., Wang, C., & Violette, A. S. (2011). Reexamining the relationship between academic achievement and social behavior. Journal of Positive Behavior Interventions, 13(1), 3-16. doi:10.1177/1098300709359084

Allen, J. D. (2005). Grades as valid measures of academic achievement of classroom learning. The Clearing House, 78(5), 218-223. doi:10.3200/TCHS.78.5.218-223

Álvarez, A., Suárez, N., Tuero., E., Núñez, J. C., Valle, A., & Regueiro, B. (2015). Implicación familiar, autoconcepto del adolescente y rendimiento académico. European Journal of Investigation in Health, Psychology and Education, 5(3), 293-311. doi:10.1989/ejihpe.v5i3.133

Andrés, M. L., Urquijo, S., Navarro, J. I., & García-Sedeño, M. (2010). Contexto alfabetizador familiar: Relaciones con la adquisición de habilidades prelectoras y desempeño lector. European Journal of Education and Psychology, 3(1), 129-140. doi:10.1989/ejep.v3i1.51

Aro, S., & Mikkilä-Erdmann, M. (2015). School-external factors in Finnish Content and Language Integrated Learning (CLIL) programs. Scandinavian Journal of Educational Research, 59(2), 127-142. doi:10.1080/00313831.2014.894937

Azevedo, R., Behnagh, R. F., Duffy, M., Harley, J. M., & Trevors, G. (2012). Metacognition and self-regulated learning in student-centered learning environments. En D. Jonassen y S. Land (Eds.), Theoretical foundations of learning environments (pp. 171-197). Nueva York, NY, EE.UU.: Routledge.

Bandura, A. (1997). Self-efficacy: The exercise of control. Nueva York, NY, EE.UU.: W. H. Freeman.

Batista Foguet, J. M., & Coenders Gallart, G. (2000). Modelos de ecuaciones estructurales. Madrid, España: La Muralla.

Bauer, K. W., & Liang, Q. (2003). The effect of personality and precollege characteristics on first-year activities and academic performance. Journal of College Student Development, 44(3), 277-290. doi:10.1353/csd.2003.0023

Bellei C., C. (2013). El estudio de la segregación socioeconómica y académica de la educación chilena. Estudios Pedagógicos (Valdivia), 39(1), 325-345. doi:10.4067/S0718-07052013000100019

Berger, C., Álamos, P., Milicic, N., & Alcalay, L. (2014). Rendimiento académico y las dimensiones personal y contextual del aprendizaje socioemocional: Evidencias de su asociación en estudiantes chilenos. Universitas Psychologica, 13(2), 627-638. doi:10.11144/Javeriana.UPSY13-2.radp

Blanco, E. (2009). Eficacia escolar y clima organizacional: Apuntes para una investigación de procesos escolares. Estudios Sociológicos, 27(80), 671-694. Recuperado de http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=59820676011

Bourdieu, P., & Passeron, J.-C. (1979). The inheritors: French students and their relation to culture (trad. R. Nice). Chicago, IL, EE.UU.: University of Chicago Press.

Cabrera Pérez, L. (2016). Revisión sistemática de la producción española sobre rendimiento académico entre 1980 y 2011. Revista Complutense de Educación, 27(1), 119-139. doi:10.5209/rev_RCED.2016.v27.n1.45293

Caicedo Chicaiza, S. P. (2015). Los recursos tecnológicos educativos y su influencia en el rendimiento académico de los estudiantes de educación básica media de la escuela “Juan Francisco Montalvo” del cantón Píllaro, provincia de Tungurahua [tesis de licenciatura]. Universidad Técnica de Ambato, Ecuador. Recuperable de http://repositorio.uta.edu.ec/handle/123456789/18601

Carroll, J. B. (1963). A model of school learning. Teachers College Record, 64(8), 723-733. Recuperable de http://www.tcrecord.org/Content.asp?ContentId=2839

Caso Niebla, J., Díaz López, C., Chaparro Caso, A., & Urias Luzanilla, E. (2011). Propiedades psicométricas de las escalas, cuestionarios e inventarios de la Estrategia Evaluativa Integral 2010: Factores asociados al aprendizaje [informe técnico UEE RT 11-002]. Ensenada, B.C., México: Unidad de Evaluación Educativa, Instituto de Investigación y Desarrollo Educativo, Universidad Autónoma de Baja California. Recuperable de http://uee.uabc.mx/reportesTecnicos/11-002.php

Caso-Niebla, J., & Hernández-Guzmán, L. (2007). Variables que inciden en el rendimiento académico de adolescentes mexicanos. Revista Latinoamericana de Psicología, 39(3), 487-501. doi:10.14349/rlp.v39i3.339

Cerda, G., Pérez, C., Romera, E. M., Ortega Ruiz, R., & Casas, J. A. (2017). Influencia de variables cognitivas y motivacionales en el rendimiento académico en matemáticas en estudiantes chilenos. Educación XX1, 20(2), 365-385. doi:10.5944/educxx1.19052

Cervini, R., Dari, N., & Quiroz, S. (2014). Estructura familiar y rendimiento académico en países de América Latina: Los datos del Segundo Estudio Regional Comparativo y Explicativo. Revista Mexicana de Investigación Educativa, 19(61), 569-597. Recuperable de https://www.comie.org.mx/v1/revista/portal.php?idm=es&sec=SC03&&sub=SBB&criterio=ART61009

Chaparro Caso López, A. A., González Barbera, C., & Caso Niebla, J. (2016). Familia y rendimiento académico: Configuración de perfiles estudiantiles en secundaria. Revista Electrónica de Investigación Educativa, 18(1), 53-68. Recuperable de https://redie.uabc.mx/redie/article/view/774

Clark, M. H., Middleton, S. C., Nguyen, D., & Zwick, L. K. (2014). Mediating relationships between academic motivation, academic integration and academic performance. Learning and Individual Differences, 33, 30-38. doi:10.1016/j.lindif.2014.04.007

Contreras Niño, L. Á., Rodríguez Macías, J. C., Caso Niebla, J., Díaz López, C., & Contreras Roldán, S. (2011). Estrategia evaluativa integral 2010: Factores asociados al aprendizaje de estudiantes de primero y segundo de secundaria en Baja California [informe técnico UEE RT 11-001]. Ensenada, B.C., México: Unidad de Evaluación Educativa, Instituto de Investigación y Desarrollo Educativo, Universidad Autónoma de Baja California. Recuperable de http://uee.uabc.mx/reportesTecnicos/11-001.php

Cordero Ferrera, J. M., Crespo Cebada, E., & Pedraja Chaparro, F. (2013). Rendimiento educativo y determinantes según PISA: Una revisión de la literatura en España. Revista de Educación, 362, 273-297. doi:10.4438/1988-592X-RE-2011-362-161

Cornell, D., Shukla, K., & Konold, T. R. (2016). Authoritative school climate and student academic engagement, grades, and aspirations in middle and high schools. AERA Open, 2(2). doi:10.1177/2332858416633184

Cueli, M., González-Castro, P., Álvarez, L., García, T., & González-Pienda, J. A. (2014). Variables afectivo-motivacionales y rendimiento en matemáticas: Un análisis bidireccional. Revista Mexicana de Psicología, 31(2), 153-163. Recuperable de http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=243033031007

Deci, E. L., & Ryan, R. M. (2000). The “what” and “why” of goal pursuits: Human needs and the self-determination of behavior. Psychological Inquiry, 11(4), 227-268. doi:10.1207/S15327965PLI1104_01

Díaz-Acosta, R., Shiba-Matsumoto, A. R., & Gutiérrez, J. P. (2015). Medición simplificada del nivel socioeconómico en encuestas breves: Propuesta a partir de acceso a bienes y servicios. Salud Pública de México, 57(4), 298-303. doi:10.21149/spm.v57i4.7572

Durán-Aponte, E., & Arias-Gómez, D. (2015). Orientación a las metas académicas, persistencia y rendimiento en estudiantes del ciclo de iniciación universitaria. Revista de Docencia Universitaria, 13(2), 189-205. doi:10.4995/redu.2015.5444

Fajardo Bullón, F., Maestre Campos, M., Felipe Castaño, E., León del Barco, B., & Polo del Río, M. I. (2017). Análisis del rendimiento académico de los alumnos de educación secundaria obligatoria según las variables familiares. Educación XX1, 20(1), 209-232. doi:10.5944/educxx1.17509

Ferrel Ortega, F. R., Vélez Mendoza, J., & Ferrel Ballestas, L. F. (2014). Factores psicológicos en adolescentes escolarizados con bajo rendimiento académico: Depresión y autoestima. Encuentros, 12(2), 35-47. doi:10.15665/re.v12i2.268

Flecha, R., & Buslon, N. (2016). 50 años después del informe Coleman. Las actuaciones educativas de éxito sí mejoran los resultados académicos. RISE: International Journal of Sociology of Education, 5(2), 127-143. doi:10.17583/rise.2016.2087

Garon-Carrier, G., Boivin, M., Guay, F., Kovas, Y., Dionne, G., Lemelin, J.-P.,…, & Tremblay, R. E. (2016). Intrinsic motivation and achievement in mathematics in elementary school: A longitudinal investigation of their association. Child Development, 87(1), 165-175. doi:10.1111/cdev.12458

Gil Flores, J. (2013). Medición del nivel socioeconómico familiar en el alumnado de educación primaria. Revista de Educación, 362, 298-322. doi:10.4438/1988-592X-RE-2011-362-162

Gil Flores, J. (2014). Factores asociados a la brecha regional del rendimiento español en la evaluación pisa. Revista de Investigación Educativa, 32(2), 393-409. Recuperable de http://revistas.um.es/rie/article/view/192441

González, J., & Portolés, A. (2014). Actividad física extraescolar: Relaciones con la motivación educativa, rendimiento académico y conductas asociadas a la salud. Revista Iberoamericana de Psicología del Ejercicio y el Deporte, 9(1), 51-65. Recuperable de https://riped-online.com/index.php?journal=riped&page=article&op=view&path%5B%5D=187

González Barbera, C., Caso Niebla, J., Díaz López, K., & López Ortega, M. (2012). Rendimiento académico y factores asociados. Aportaciones de algunas evaluaciones a gran escala. Bordón. Revista de Pedagogía, 64(2), 51-68. Recuperable de https://recyt.fecyt.es/index.php/BORDON/article/view/21987

Guskey, T. R. (2013). Defining student achievement. En J. Hattie y E. M. Anderman (Eds.), International guide to student achievement (pp. 3-6). Nueva York, NY, EE.UU.: Routledge.

Guzmán Brito, M. P. (2012). Modelos predictivos y explicativos del rendimiento académico universitario: Caso de una institución privada en México [tesis doctoral]. Universidad Complutense de Madrid, España. Recuperable de http://eprints.ucm.es/15335/

Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación. (2012). Estudio comparativo del aprendizaje en tercero de secundaria en México 2005-2008. Español y matemáticas. México, D.F.: autor. Recuperable de http://www.inee.edu.mx/index.php/bases-de-datos/72-publicaciones/resultados-de-aprendizaje-capitulos/1359-estudio-comparativo-del-aprendizaje-en-tercero-de-secundaria-en-mexico-2005-2008

Karbach, J., Gottschling, J., Spengler, M., Hegewald, K., & Spinath, F. M. (2013). Parental involvement and general cognitive ability as predictors of domain-specific academic achievement in early adolescence. Learning and Instruction, 23, 43-51. doi:10.1016/j.learninstruc.2012.09.004

Kliksberg, B. (2000). Impactos de la situación social de América Latina sobre la familia y la educación: Interrogantes y búsquedas. Estudios Interdisciplinarios de América Latina y el Caribe, 11(2).Recuperado de http://www7.tau.ac.il/ojs/index.php/eial/article/view/1000/1035

Lambating, J., & Allen, J. D. (Abril, 2002). How the multiple functions of grades influence their validity and value as measures of academic achievement. Trabajo presentado en la Annual Meeting of the American Educational Research Association. Nueva Orleans, LA, EE.UU. Recuperable de https://eric.ed.gov/?id=ED464114

Lewallen, T. C., Hunt, H., Potts-Datema, W., Zaza, S., & Giles, W. (2015). The whole school, whole community, whole child model: A new approach for improving educational attainment and healthy development for students. Journal of School Health, 85(11), 729-739. doi:10.1111/josh.12310

Lizasoain Hernández, L., & Joaristi Olariaga, L. (2010). Estudio diferencial del rendimiento académico en lengua española de estudiantes de educación secundaria de Baja California (México). Revista Iberoamericana de Evaluación Educativa, 3(3), 115-134. Recuperable de https://revistas.uam.es/index.php/riee/article/view/4484

Longás Mayayo, J., Cussó Parcerisas, I., de Querol Duran, R., & Riera Romaní, J. (2016). Análisis de factores de apoyo a trayectorias de éxito escolar en la enseñanza secundaria en contextos de pobreza y vulnerabilidad social en España. Un estudio de casos múltiples. Revista de Estudios y Experiencias en Educación, 15(28). 107-127. doi:10.21703/rexe.2016281071276

Martínez Arias, R. (2008). El análisis multivariante en la investigación científica. Madrid, España: La Muralla.

Martínez Guerrero, J. I. (2004). La medida de estrategias de aprendizaje en estudiantes universitarios [tesis doctoral]. Universidad Complutense de Madrid, España. Recuperable de http://eprints.ucm.es/7169/

Martínez Rizo, F. (2004). ¿Aprobar o reprobar? El sentido de la evaluación en educación básica. Revista Mexicana de Investigación Educativa, 9(23), 817-839. Recuperable de https://www.comie.org.mx/v1/revista/portal.php?idm=es&sec=SC03&sub=SBB&criterio=ART00127

Marxen, E. (2013). “Mejor que los autóctonos”. El capital social y su manifestación en el rendimiento escolar de los jóvenes de origen filipino en Barcelona. Revista Complutense de Educación, 24(2), 397-420. doi:10.5209/rev_RCED.2013.v24.n2.42086

Matas Terrón, A. (2003). Estudio diferencial de indicadores de rendimiento en pruebas objetivas. Revista Electrónica de Investigación y Evaluación Educativa, 9(2), 184-197. Recuperable de https://www.uv.es/RELIEVE/v9n2/RELIEVEv9n2_5.htm

Maulana, R., Opdenakker, M.-C., & Bosker, R. (2014). Teacher-student interpersonal relationships do change and affect academic motivation: A multilevel growth curve modelling. British Journal of Educational Psychology, 84(3), 459-482. doi:10.1111/bjep.12031

Mediavilla, M., & Gallego, L. (2016). Condicionantes del rendimiento académico en la escolaridad primaria en Brasil: Un análisis multifactorial. Educação & Sociedade, 37(134), 195-216. doi:10.1590/ES0101-7330201683265

Miñano, P., & Castejón, J. L. (2011). Variables cognitivas y motivacionales en el rendimiento académico en lengua y matemáticas: Un modelo estructural. Revista de Psicodidáctica, 16(2), 203-230. Recuperable de http://www.ehu.eus/ojs/index.php/psicodidactica/article/view/930

Murillo, F. J. (2008). Hacia un modelo de eficacia escolar. Estudio multinivel sobre los factores de eficacia en las escuelas españolas. Revista Iberoamericana sobre Calidad, Eficacia y Cambio en Educación, 6(1). 4-28. Recuperable de https://revistas.uam.es/index.php/reice/article/view/5451

Murillo Torrecilla, F. J., & Román Carrasco, M. (2011). ¿La escuela o la cuna? Evidencias sobre su aportación al rendimiento de los estudiantes de América Latina. Estudio multinivel sobre la estimación de los efectos escolares. Profesorado, Revista de Currículum y Formación del Profesorado, 15(3), 27-50. Recuperable de http://www.ugr.es/~recfpro/rev153ART3.pdf

Pérez-Fuentes, M. C., Álvarez-Bermejo, J. A., del Mar Molero, M., Gázquez, J. J., & López Vicente, M. A. (2015). Violencia escolar y rendimiento académico (vera): Aplicación de realidad aumentada. European Journal of Investigation in Health, Psychology and Education, 1(2), 71-84. Recuperable de https://formacionasunivep.com/ejihpe/index.php/ejihpe/article/view/19

Pintrich, P. R. (2000). The role of goal orientation in self-regulated learning. En M. Boekaerts, P. R. Pintrich y M. Zeidner (Eds.), Handbook of self-regulation (pp. 451-502). San Diego, CA, EE.UU.: Academic Press. doi:10.1016/B978-012109890-2/50043-3

Rodríguez, S., Piñeiro, I., Regueiro, B., Estevez, I., & Val, C. (2017). Estrategias cognitivas, etapa educativa y rendimiento académico. Revista de Psicología y Educación, 12(1), 19-34. Recuperable de http://www.rpye.es/pdf/143.pdf

Rodríguez Macías, J. C. (coord.). (2014). Aportaciones metodológicas a la evaluación a gran escala del aprendizaje y su contexto. Guadalajara, Jal., México: Universidad de Guadalajara y Universidad Autónoma de Baja California.

Ruiz, M. A., Pardo, A., & San Martín, R. (2010). Modelos de ecuaciones estructurales [monografía]. Papeles del Psicólogo, 31(1), 34-45. Recuperable de http://www.papelesdelpsicologo.es/pdf/1794.pdf

Sánchez-Gutiérrez, S. (2013). Violencia escolar y rendimiento académico [tesis de grado]. Universidad de Jaén, España. Recuperada de http://tauja.ujaen.es/handle/10953.1/1100

Scheerens, J. (2000). Improving school effectiveness. París, Francia: United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization.

Schleicher, A., & Zoido, P. (2016). Global equality of educational opportunity: Creating the conditions for all students to succeed. Journal of Social Issues, 72(4), 696-719. doi:10.1111/josi.12190

Secretaría de Educación Pública. (2010). Evaluación Nacional del Logro Académico en Centros Escolares. Educación básica [boletín informativo]. México: autor.

Strøm, I. F., Thoresen, S., Wentzel-Larsen, T., & Dyb, G. (2013). Violence, bullying and academic achievement: A study of 15-year-old adolescents and their school environment. Child Abuse & Neglect, 37(4), 243-251. doi:10.1016/j.chiabu.2012.10.010

Taylor, G., Jungert, T., Mageau, G. A., Schattke, K., Dedic, H., Rosenfield, S., & Koestner, R. (2014). A self-determination theory approach to predicting school achievement over time: The unique role of intrinsic motivation. Contemporary Educational Psychology, 39(4), 342-358. doi:10.1016/j.cedpsych.2014.08.002

Tomás, J. M., Gutiérrez, M., & Fernández, I. (2016). Predicción de la satisfacción y el rendimiento escolar: El compromiso como mediador. Búsqueda, 16, 7-19. doi:10.21892/01239813.162

Tourón, J. (2009). El establecimiento de estándares de rendimiento en los sistemas educativos. Estudios sobre Educación, 16, 127-146.

Tourón, J., Lizasoaín Hernández, L., Castro Morera, M., & Navarro Asencio, E. (2012). Alumnos de alto, medio y bajo rendimiento en matemáticas en timss. Estudio del impacto de algunos factores de contexto. En pirls-timss 2011. Estudio internacional de progreso en comprensión lectora, matemáticas y ciencias. iea. Volumen II: Informe español. Análisis secundario (pp. 186-227). Madrid, España: Instituto Nacional de Evaluación Educativa. Recuperable de http://www.mecd.gob.es/dctm/inee/internacional/pirlstimss2011vol2.pdf?documentId=0901e72b8146f0cb

Treviño, E., Fraser, P., Meyer, A., Morawietz, L., Inostroza, P., & Naranjo, E. (2016). Informe de resultados del Tercer Estudio Regional Comparativo y Explicativo. Factores asociados. Santiago, Chile: Oficina Regional de Educación de la unesco para América Latina y el Caribe. Recuperable de http://unesdoc.unesco.org/images/0024/002435/243533s.pdf

Valle, A., Pan, I., Núñez, J. C., Rosário, P., Rodríguez, S., & Regueiro, B. (2015). Deberes escolares y rendimiento académico en educación primaria. Anales de Psicología, 31(2), 562-569. doi:10.6018/analesps.31.2.171131

Valle, A., Regueiro, B., Estévez, I., Piñeiro, I., Rodríguez, S., & Freire, C. (2015). Implicación y motivación hacia los deberes escolares en los estudiantes de primaria según el rendimiento académico y el curso. European Journal of Investigation in Health, Psychology and Education, 5(3), 345-355. Recuperable de https://formacionasunivep.com/ejihpe/index.php/ejihpe/article/view/137

Vargas Rodríguez, L. P. (2011). Adaptación y pilotaje del Cuestionario de autorregulación académica (srq-a) en una muestra de estudiantes de educación secundaria en Baja California [tesis de maestría]. Universidad Autónoma de Baja California, México. Recuperable de http://catalogocimarron.uabc.mx/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=171325

Zuffianò, A., Alessandri, G., Gerbino, M., Luengo Kanacri, B. P., Di Giunta, L., Milioni, M., & Caprara, G. V. (2013). Academic achievement: The unique contribution of self-efficacy beliefs in self-regulated learning beyond intelligence, personality traits, and self-esteem. Learning and Individual Differences, 23, 158-162. doi:10.1016/j.lindif.2012.07.010

Zurita, F., & Álvaro, J. I. (2014). Repercusión del tabaco y alcohol sobre factores académicos y familiares en adolescentes. Health and Addictions, 14(1), 59-70. doi:10.21134/haaj.v14i1.214

Notas de autor

Dirigir correspondencia a: Karla María Díaz López. Calle Ruiz, 2038 Las arboledas sección laureles, interior 19, código postal 2800. Correo electrónico: karla.diaz@cetys.mx

Información adicional

Citación: Díaz López, K. M., & Caso Niebla, J. (2018). Variables personales, escolares y familiares que predicen

el rendimiento académico en español de adolescentes mexicanos. Revista Mexicana de Psicología, 35(2), 141-157.