Estudios y Debates

La ludificación como herramienta pedagógica: algunas reflexiones desde la psicología

La ludificación como herramienta pedagógica: algunas reflexiones desde la psicología

REXE. Revista de Estudios y Experiencias en Educación, vol. 18, núm. 36, pp. 161-175, 2019

Universidad Católica de la Santísima Concepción

Recepción: 22 Febrero 2018

Aprobación: 18 Abril 2018

Resumen: La “ludificación” (gamification) es una de las estrategias pedagógicas contemporáneas que poco a poco han venido adquiriendo una gran importancia en el campo de la enseñanza. Debido al rápido avance de la tecnología y de la informática, estrategias de este tipo gradualmente han expandido las fronteras del aprendizaje permitiendo así trascender los enfoques educativos tradicionales que restringen este proceso a espacios físicos como las aulas de clase. Ahora bien, buena parte de las técnicas y metodologías involucradas en la ludificación tienen un fundamento psicológico ligado a diversos procesos básicos como la emoción, la motivación y el aprendizaje asociativo. Por tal razón, la presente revisión conceptual tiene como objetivo dar cuenta de la relación entre estas dimensiones del funcionamiento psicológico y la ludificación como estrategia pedagógica novedosa.

Palabras clave: Ludificación, enseñanza, pedagogía, psicología.

Abstract: Gamification is one of the contemporary pedagogic strategies that slowly has acquired great importance in the teaching field. Due to the rapid advance in technology and computing, strategies like this have gradually expanded the learning frontiers allowing to transcend traditional educational approaches that restrict learning to physical spaces such as classrooms. Well now, good part of methodologies and techniques involved in gamification have a psychological foundation tied to basic processes like emotion, motivation and associative learning. For this reason, the present conceptual review aims to give account of the relationship between these dimensions of psychological functioning and gamification as an innovative teaching strategy.

Keywords: Gamification, teaching, pedagogy, psychology.

1. INTRODUCCIÓN

Actualmente, la enseñanza se enfrenta a una amplia variedad de desafíos relacionados con la actualización, revisión y desarrollo de prácticas pedagógicas que respondan a las nuevas necesidades y características de una población en constante cambio (Castillo y Gamboa, 2012; Ottone y Hopenhayn, 2007). Atrás van quedando los modelos magistrales tradicionales caracterizados por una relación presencial entre el profesor y el estudiante, donde este último es visto como un sujeto epistemológico pasivo y en donde el conocimiento más allá de construirse, se transfiere de manera unidireccional entre la figura experta (docente) y el aprendiz (estudiante) (Juliao, 2013; Méndez, Villalobos, D’Alton, Cartín y Piedra, 2012).

Una de las grandes revoluciones en la enseñanza y la pedagogía, fue y ha sido la gradual introducción de las TIC’s en los diferentes espacios de construcción del conocimiento. En este orden de ideas, se considera que las TIC’s promueven el desarrollo de nuevas prácticas educativas mucho más pertinentes y eficaces (Botello y López, 2014; Cortés, Vargas y Neira, 2017; Fernández, Neri, Ciacciulli, Jofre y Pisani, 2014; Herrero y Hernández, 2011; Marcelo, 2013; Ospina, s. f.) que pretenden reconocer los múltiples factores que intervienen en el desempeño y rendimiento de los estudiantes, así como el reconocimiento y reproducción de aquellas experiencias de aprendizaje que posibilitan. Así mismo, las TIC’s ofrecen una amplia posibilidad para evaluar los aprendizajes de cada estudiante, así como el desempeño de cada docente (Oicina Regional de Educación para América Latina y el Caribe, 2014).

Al respecto, López (2013) presenta una clasificación de las ventajas y desventajas del uso de las TIC’s en los procesos de enseñanza desde diferentes perspectivas. Es así como se presentan

| Ventajas | Desventajas | |

| Estudiantes | 1. Menor tiempo de aprendizaje. 2. Acceso a múltiples recursos. 3. Personalización de la enseñanza. 4. Flexibilidad. | 1. Adicción. 2. Aislamiento. 3. Mayor inversión de tiempo. |

| Profesores | 1. Mayor fuente de recursos educativos para la enseñanza. 2. Mayor contacto con los estudiantes. 3. Facilidad de evaluación. 4. Actualización profesional. | 1. Mayor nivel de estrés. 2. Dificultades en el mantenimiento de los equipos. 3. Alta inversión de tiempo. |

| Proceso de aprendizaje | 1. Interés y motivación. 2. Interacción y actividad intelectual continua. 3. Fomento de la imaginación. 4. Fortalece el aprendizaje colaborativo. 5. Mejoramiento de la comunicación entre profesores y estudiantes. | 1. Dispersión / distracción. 2. Ansiedad. 3. Dependencia de otros. |

En el caso particular del contexto colombiano, buena parte de las TIC’s son utilizadas por los profesores para fortalecer los procesos administrativos de los cursos impartidos (Castañeda, Pimienta y Jaramillo, s.f.); entre estos se encuentran la disponibilidad de herramientas para elaborar el programa del curso (publicación de calificaciones, preparar evaluaciones, entregas de trabajos, etc.), así como el uso del correo electrónico. Por su parte, los estudiantes emplean en mayor medida este tipo de recursos para fortalecer el trabajo colaborativo mediante el uso de software especializado para la creación de gráficos, tablas o documentos.

Es en este auge de las TIC’s en el ámbito educativo donde emerge la ludificación como una estrategia orientada a facilitar los procesos de enseñanza y aprendizaje. De aquí la importancia de concertar un trabajo interdisciplinar sistemático que permita dar cuenta de las diferentes dinámicas que participan en la consolidación de la ludificación dentro de las prácticas pedagógicas. Por tal razón, el presente documento pretende brindar una mirada comprensiva en relación a los fundamentos psicológicos que subyacen esta nueva forma de enseñar.

2. ANTECEDENTES

2.1 Aproximación al concepto de ludificación

Una definición de “ludificación” (gamification) ampliamente aceptada es aquella que la define como “…el uso de mecanismos, dinámicas y marcos de juegos para promover conductas deseadas.” (Li, Dong, Untch y Chasteen, 2013, p. 72); en otras palabras, es la implementación de elementos provenientes de los juegos en ambientes diferentes a los mismos. En este mismo sentido, Pineda (2014) propone que el objetivo principal de la ludificación es motivar a las personas a asumir comportamientos deseados o ejecutar acciones que por lo general no harían; de esta forma, la ludificación propende por incrementar la ejecución de una acción por el placer de realizarla o la realización de la misma para alcanzar una recompensa o evitar un castigo.

Según Deterding, Khaled, Nacke y Dixon (2011) el concepto mismo de ludificación puede descomponerse en cuatro elementos que permiten contextualizar sus campos de aplicación y así entender sus alcances: (1) juego, (2) elementos, (3) diseño y (4) contexto de no-juego. Sugieren que es importante realizar una distinción entre “juego” y “jugar”; mientras que paidia (jugar) se trata de comportamientos libres, expresivos e improvisados, ludus (juego o gaming) se caracteriza por unas acciones fundamentadas en reglas con objetivos específicos. De esta manera es posible realizar una distinción entre aquellos elementos propios de la ludificación (gamification) de otros pertenecientes a otras dinámicas como los “juegos serios”.

En un intento por dar cuenta de los principios de funcionamiento de las aplicaciones orientadas a la ludificación, Groh (2012) sintetiza unas propuestas previas y formula tres principios importantes adoptados de la teoría de la autodeterminación, la cual se abordará más adelante en el presente documento:

1. Relación

2. Competencia

3. Autonomía

El primer principio apela a la necesidad universal de interacción y de establecer contacto con otros; este puede resumirse en los siguientes puntos: (1) conectarse con los objetivos y metas personales, (2) conectarse con una comunidad de interés y (3) crear una historia significativa. Por su parte, la competencia refiere a la importancia de confrontar a los usuarios con retos interesantes mediante una combinación entre objetivos y reglas bien definidas que mantenga en ellos el interés por el juego; adicionalmente, es fundamental que los objetivos se presenten claros y estructurados en un nivel visual, al tiempo que se espera que las actividades de juego proporcionen una adecuada retroalimentación. Finalmente, la autonomía hace alusión a que la participación en el juego se realiza de manera voluntaria y advierte de los peligros del uso de algunas recompensas extrínsecas (abordadas más adelante) en la pérdida de dicha autonomía (Groh, 2012).

Beza (2011, citado en Pineda, 2014) propone una serie de mecánicas generales involucradas en la creación de un ambiente ludificado las cuales se sintetizan a continuación:

Puntos: se pueden emplear para recompensar a los usuarios en múltiples dimensiones y categorías, en torno a acciones o conductas específicas; generalmente estos son puntos de experiencia (XP), de habilidad (puntuación, ranking) entre otros.

Niveles: se trata de un sistema a través del cual se recompensa a los jugadores mediante una acumulación de puntos. En muchas ocasiones involucra características o personajes novedosos a medida que aumenta el progreso del jugador.

Desafíos, trofeos, medallas y logros: estos mecanismos trabajan de manera muy similar, teniendo como in principal proporcionales misiones a los participantes. Pretenden alentar al usuario a realizar acciones y posteriormente ser recompensado.

Clasificación o ranking: muestra el desempeño de cada usuario en relación con los demás, creando así una competencia entre ellos.

3. DESARROLLO

3.1 Una explicación de la ludificación desde la psicología

A partir de lo explorado anteriormente, es claro que algunos constructos subyacentes a la ludificación requieren una comprensión que va más allá del alcance de la pedagogía involucrando directamente a la psicología, específicamente el estudio de la motivación, la emoción y el aprendizaje asociativo. Por ello, a continuación, se explorarán algunas consideraciones que aportarán elementos conceptuales fundamentales en esta estrategia de enseñanza.

Sailer, Hense, Mandl y Klevers (2013) diferencian 6 grandes perspectivas motivacionales dentro de la ludificación y que permiten una adecuada comprensión de la misma; a continuación, se abordarán tres de estas que resultan claves teniendo en cuenta los conceptos e ideas previamente exploradas: la perspectiva del aprendizaje conductista, la perspectiva del interés y la perspectiva de la emoción.

En primer lugar, según la perspectiva del aprendizaje la motivación es el resultado de experiencias previas relacionadas con los diferentes vínculos establecidos entre estímulos y respuestas. En este orden de ideas: (1) los jugadores se encontrarán más motivados si el juego proporciona una retroalimentación inmediata en forma de reforzador positivo o negativo y (2) existirá mayor motivación en tanto la ludificación ofrezca recompensas (Sailer et al., 2013). En segundo lugar, la perspectiva del interés tiene en cuenta aspectos de contenido y las preferencias de cada individuo; en este sentido existirá una mayor motivación por parte de los jugadores si la ludificación satisface los intereses de los participantes en relación con el contexto situacional. Finalmente, la perspectiva de la emoción sugiere que los mecanismos motivacionales actuarán en tanto el proceso de ludificación disminuya las emociones negativas de los jugadores (ej. Miedo, ira) e incremente las emociones positivas (ej. Alegría).

3.2 Motivación y emoción como pilares de la ludificación

Cuando se habla de motivación, se entienden “…las fuerzas que actúan sobre, o dentro de, un organismo, para iniciar y dirigir la conducta de éste" (Mestre y Palmero, 2004, p. 187). Así mismo, estos autores señalan que las conductas motivadas están estructuradas por tres componentes básicos: (1) activación, (2) dirección y (3) consecución de metas. Por una parte, la activación se refiere a cuán abierto o manifiesto resulta un comportamiento; sin embargo, es importante señalar que la ausencia de alguna conducta observable no significa la ausencia de motivación. Así mismo, la persistencia es otra característica clave de la activación en tanto refiere el grado de duración de un comportamiento hasta la consecución del objetivo.

El componente de direccionalidad hace alusión a las diferentes posibilidades de elección que tiene el sujeto las cuales le permiten decidir qué conducta asumir y hacia donde se orientará en relación al valor funcional de la misma. Al respecto, la direccionalidad adquirió relevancia gracias al trabajo desarrollado sobre el logro de metas en el contexto académico; según esta propuesta, los individuos persiguen dos tipos de metas: (1) aquellas relacionadas con el aprendizaje y (2) las relacionadas con la actuación. Mientras que las primeras se refieren al aumento del conocimiento y competencia del individuo, las segundas refieren a subestimar los comportamientos de los demás con el fin de incrementar el valor de la conducta propia (Mestre y Palmero, 2004).

Como consecuencia de esta distinción, ha sido posible documentar que aquellos individuos orientados por metas relacionadas con el aprendizaje son más conscientes respecto al valor funcional de los conocimientos adquiridos, favoreciendo así el procesamiento de la información en un nivel mayor; este control consciente sobre lo realizado permite a los individuos emplear procesos de atribución que se ajustan a los logros que pretenden alcanzar y a los posibles fracasos que pueden enfrentar.

Por último, la consecución de metas está compuesta a su vez por dos variables que condicionan las conductas adoptadas por el individuo: en primer lugar, la expectativa de consecución permite constatar si el objetivo a alcanzar es o no cercano, pues de allí se desprenderá la subsiguiente actuación. Si el objetivo es percibido como cercano y resulta atractivo, es muy probable que se empeñe en alcanzarlo; si por el contrario el objetivo es distante, por más atractivo que resulte es posible que el sujeto desista en la idea de conseguirlo. En segunda instancia, se encuentra el grado de atracción del objeto; esta variable es un factor importante pues el valor del objetivo puede variar con el paso del tiempo, perdiendo valor o significado para el individuo y, de manera consecuente, ir disminuyendo la conducta de consecución del mismo (Mestre y Palmero, 2004).

En línea con las afirmaciones anteriores, hablar de motivación supone en buena medida hacer referencia a un proceso paralelo como lo es la emoción. Reeve (2009) define la emoción como “fenómenos de corta duración, relacionados con sentimientos, estimulación, intención y expresión, que nos ayudan a adaptarnos a las oportunidades y retos que enfrentamos durante los sucesos significativos de la vida" (p. 223); igualmente, sostiene que buena parte de las definiciones conceptuales elaboradas desde la psicología comparten los siguientes componentes: (1) sentimental, (2) de estimulación corporal, (3) intencional y (4) social expresivo. En primer lugar, el componente sentimental le otorga a la emoción su correspondiente experiencia personal, atribuyéndole de esta manera un significado particular; por su parte, la estimulación corporal refiere a la actividad de orden fisiológico que involucra la activación de sistemas autónomos que regulan la respuesta adaptativa del organismo. En cuanto a la intencionalidad, esta alude a la dirección y coordinación de acciones orientadas a metas específicas y de relevancia para el individuo. Por último, el componente social-expresivo involucra las posturas, expresiones faciales y vocalizaciones mediante las cuales la experiencia subjetiva se vuelve pública

En la actualidad, una de las definiciones conceptuales con mayor acogida dentro de la comunidad científica es la propuesta bio-informacional de Peter Lang (1995) según la cual las emociones son disposiciones y preparación para la acción que involucran tres sistemas o niveles de respuesta: (1) uno de orden verbal, (2) otro de carácter fisiológico y (3) de orden comportamental. A su vez, destaca que el sistema de respuesta verbal está compuesto por tres dimensiones como la (1) valencia o agrado-desagrado generado por el estímulo, (2) arousal o activación fisiológica que puede referir el individuo y (3) dominancia o control percibido sobre la situación emocional.

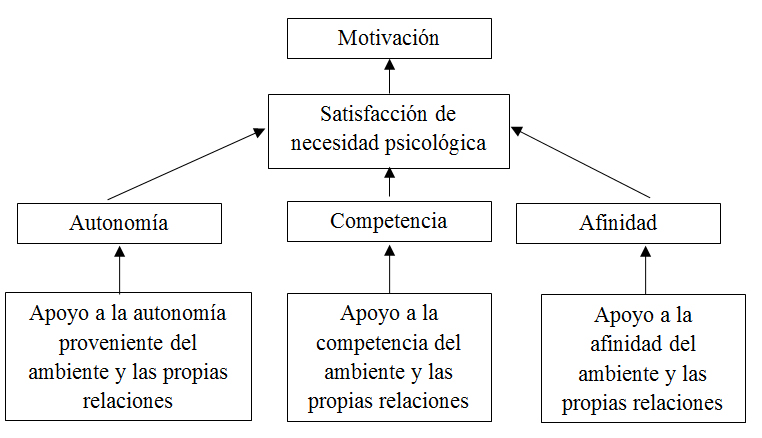

Tal como se insinuó al principio del documento, es posible realizar una distinción general del proceso motivacional de acuerdo con la manera en como este se origina: este puede ser (1) intrínseco o (2) extrínseco. Por motivación intrínseca se entiende “…la propensión inherente a involucrarse en los propios intereses y ejercer las propias capacidades y, al hacerlo, buscar y dominar desafíos óptimos.” (Deci y Ryan, 1985 en Reeve, 2009, p. 83); es decir, la actuación de los individuos surge por interés propio, de manera espontánea y sin ninguna propensión instrumental. A continuación, se presenta una figura que resume los aspectos más sobresalientes de la motivación intrínseca.

1

Figura 1. Orígenes de la motivación intrínseca

Fuente: Reeve (2009, p. 83).

Por otra parte, la motivación extrínseca trata de aquellas acciones o conductas impulsadas por la consecución de incentivos provenientes del ambiente; es decir, emerge del deseo de alcanzar un resultado apetitivo o atractivo y de evitar resultados aversivos o desagradables. En la literatura especializada, existen numerosos trabajos que dan cuenta de la relación entre la motivación y la ludificación; entre ellos, cabe mencionar el desarrollado por Buckley y Doyle (2014) quienes abordan el impacto de la motivación intrínseca y extrínseca en el proceso de aprendizaje mediante la aplicación de la ludificación. Entre los resultados obtenidos, se observó un incremento estadísticamente significativo en el conocimiento de los estudiantes posterior a una intervención de enseñanza ludificada; adicionalmente, se encontró que la motivación intrínseca se correlaciona positivamente con la participación.

3.3 Aprendizaje asociativo: el condicionamiento operante

Una de las perspectivas dominantes en la comprensión de los procesos de aprendizaje desde la psicología, tiene que ver con la propuesta hecha desde el conductismo materializada a través del condicionamiento clásico y operante, siendo este último de gran importancia en la explicación de las dinámicas de la ludificación. Se entiende por condicionamiento operante aquella forma de aprendizaje asociativo en la cual el individuo empareja la emisión de un comportamiento con las consecuencias de este sobre el ambiente; es decir, su conducta adquiere un carácter instrumental pues aprende a realizar acciones que tengan consecuencias atractivas al tiempo que aprende a no realizar conductas con consecuencias desagradables. Estas consecuencias pueden dividirse en dos grandes formas: (1) reforzamiento y (2) castigo, los cuales a su vez pueden organizarse en positivos y negativos.

El reforzamiento positivo es un procedimiento en el cual la conducta produce un estímulo o un resultado apetitivo para el sujeto: un padre le da un helado a su hijo cuando hace sus deberes, un maestro entrega a su estudiante una buena calificación una vez este realiza su tarea; en este caso, existe una contingencia positiva entre el comportamiento y la consecuencia del mismo pues la aparición del primero supone la aparición del segundo. Resulta claro entonces que a través de este procedimiento se busca incrementar la tasa de respuestas deseadas (Domjan, 2010, p. 155).

Por su parte, el reforzamiento negativo consiste en la terminación o eliminación de una consecuencia aversiva o desagradable a partir de la aparición de un comportamiento que se desea alcanzar. Al igual que el reforzamiento positivo, el negativo propende por incrementar la conducta, aunque en este caso la contingencia que se establece es negativa por cuanto la aparición de la conducta implica la eliminación de un estímulo desagradable para el organismo (Domjan, 2010).

Contrario a la dinámica que rigen los procedimientos de reforzamiento, los castigos tienen como objetivo principal la reducción o eliminación de un comportamiento mediante el emparejamiento del mismo con la aparición de un estímulo o una consecuencia desagradable; de esta manera se establece una contingencia positiva entre respuesta instrumental y consecuencia. En concordancia con esto, el entrenamiento por omisión es un procedimiento afín en el cual la aparición de una respuesta instrumental impide la entrega de un estímulo apetitivo o placentero (Domjan, 2010).

Adicional a los procedimientos ya mencionados que se enmarcan dentro del condicionamiento operante, cabe resaltar que varios aspectos del reforzador que se otorga tienen efectos determinantes sobre el aprendizaje. Entre estos aspectos se encuentran la cantidad y la calidad del mismo.

En términos generales, la evidencia sugiere que “…una recompensa grande se considera especialmente buena después del reforzamiento con una recompensa pequeña, y una recompensa pequeña se considera especialmente mala después del reforzamiento con una recompensa grande.” (Domjan, 2010, p. 165). De esta consideración se desprenden dos fenómenos bien conocidos en psicología experimental denominados contraste positivo y contraste negativo. El primero de estos se refiere a un incremento de la respuesta por una recompensa favorable como resultado de una experiencia previa con un resultado menos llamativo, mientras que el contraste negativo refiere la disminución de la respuesta por una recompensa pequeña a causa de una experiencia previa con un resultado mucho más favorable.

Ante esta somera revisión hecha sobre motivación y condicionamiento operante, es inevitable cuestionar el grado de efectividad de los reforzadores y los castigos en el aprendizaje que experimentan las personas, los cuales de manera inevitable subyacen a los procesos involucrados dentro de la ludificación específicamente como proceso de enseñanza.

En lo referente al reforzamiento, Reeve (2009) señala que el mecanismo fisiológico inherente a la recompensa es la liberación de dopamina, la cual a su vez estimula el sistema de activación conductual. Es esta activación la que desencadena los sentimientos de placer y bienestar experimentados, alentando la consecución del logro personal.

En un nivel de análisis más detallado, la evidencia investigativa ha demostrado que, para generar una rápida adquisición de un comportamiento deseable, es oportuno emplear programas de reforzamiento de razón, es decir, que a cada determinada cantidad de respuestas emitidas le sigue un determinado número de reforzadores; este tipo de programas suelen presentarse bajo la forma 1:1, es decir, cada respuesta es reforzada una única vez. Sin embargo, es importante señalar que estos procedimientos son más susceptibles a la extinción (desaparición del comportamiento aprendido).

Contrario a los programas de razón fija, los programas de intervalo caracterizados por reforzar los comportamientos únicamente después de transcurrido determinado tiempo, tienden a presentar una curva de aprendizaje más constante, estable y resistente a la extinción (Domjan, 2010).

3.4 Implicaciones del reforzamiento: motivación extrínseca vs motivación intrínseca

Finalmente, un punto neurálgico respecto a la discusión que se ha venido desarrollando a lo largo del documento, tiene que ver directamente con las ventajas y desventajas de las dos formas de motivación ya mencionadas; esto en la medida que buena parte del proceso de ludificación viene orientado por una forma de motivación extrínseca.

Desde la literatura se ha sugerido que la motivación extrínseca vinculada con la consecución de recompensas además de reducir la motivación intrínseca, también interfiere con el aprendizaje y su calidad. Tal como señala Reeve (2009), “durante una actividad de aprendizaje, las recompensas extrínsecas distraen la atención del aprendiz de la meta de aprender y la dirigen al logro de la recompensa. Esto hace que la finalidad del aprendiz cambie de adquirir el dominio a favor de obtener una ganancia extrínseca” (p. 93); así mismo, los reforzadores ponen en riesgo la flexibilidad cognitiva del estudiante, así como su creatividad. De manera general, se observa que las recompensas interfieren en la autonomía y auto-regulación de las personas ya que depender de las recompensas puede impedir el desarrollo de esta última capacidad.

En resumen, Reeve (2009) propone considerar las siguientes razones para no emplear motivadores extrínsecos:

- Los motivadores extrínsecos perjudican la calidad en el desempeño académico e interfiere en los procesos de aprendizaje.

- Las recompensas distraen la atención sobre tareas que pueden resultar poco interesantes.

- Las recompensas socavan la capacidad del individuo de auto-regulación a largo plazo.

Sin embargo y en oposición a los planteamientos anteriores de Reeve (2009), Sailer et al., (2013) en un esfuerzo por dar cuenta de cómo determinados componentes de los juegos se emparejan con mecanismos motivacionales particulares, proponen una matriz de correspondencia que expresa la relación entre los mismos; de esta manera se encuentra que:

1. Los puntos, a pesar de ser elementos básicos, funcionan como mecanismos inmediatos de reforzamiento positivo (concepto que se abordará posteriormente en el documento) que se proveen a partir de acciones concretas.

2. Las medallas funcionan como representaciones visuales de diversos logros y pueden asumir diferentes grados de complejidad; estas pueden servir de diferentes maneras: (1) satisfacen la necesidad de éxito de los usuarios; (2) les brinda un status especial sobre otros; (3) desempeñan un rol como identificaciones grupales brindando una fuerte motivación de filiación; (4) fortalece la percepción de competencia de los usuarios.

3. Las tablas de clasificación proporcionan información en relación al éxito de cada usuario; al igual que las medallas, estos elementos funcionan de diferentes maneras: (1) fortalecen el sentido de competencia y de orientación al logro; (2) en el caso de tablas de clasificación grupales, estas brindan una experiencia de pertenencia y de relacionamiento entre los miembros de cada grupo haciendo énfasis en la colaboración.

4. Las barras de progreso y gráficas de desempeño relejan el progreso de los usuarios en la consecución de un objetivo; entre la importancia de estos elementos se encuentran: (1) proporcionar una clara retroalimentación en relación a la ejecución de tareas; (2) proporcionan objetivos claros; (3) permite realizar una comparación del desempeño previo para así mejorar actuaciones actuales.

3.5 La auto-determinación como parte del proceso de ludificación

La teoría de la auto-determinación (TAD) consiste en una aproximación al proceso motivacional y la personalidad, que destaca la importancia de los recursos internos de los seres humanos en el desarrollo de la personalidad y la auto-regulación conductual (Ryan y Deci, 2000). Adicionalmente, sus planteamientos se derivan de la teoría cognitiva de la evaluación, la cual sostiene que las recompensas presentan dos características sobresalientes: proporcionan una retroalimentación sobre el desempeño y le indican al ejecutor de la conducta por qué se encuentra realizando determinada tarea (Landers, Bauer, Callan y Armstrong, 2015). Dicha consciencia sobre la realización de la tarea se denomina “percepciones de control” y en caso tal de tener mayor relevancia para quien realiza la tarea, el locus de causalidad se traslada del interior del individuo al ambiente en el cual se enmarca el mismo. Igualmente, la teoría de la autodeterminación ubica la motivación intrínseca y extrínseca en un continuo; sin embargo, la motivación intrínseca se concibe como generadora de un aprendizaje de mayor calidad al tiempo que incrementa la creatividad (Ryan y Deci, 2000 en Landers et al., 2015). A pesar de esto, cabe señalar que la motivación extrínseca no debería ser vista como más débil sino como diferentes entre sí y cuya efectividad varía dependiendo del contexto en el cual se aplique.

Por otra parte, existen tres necesidades básicas que fundamentan la TAD y resultan de vital importancia al momento de implementar mecánicas y dinámicas de juego en el proceso de ludificación: (1) la autonomía, asociada con la capacidad de tomar decisiones propias, (2) el ser y sentirse competente en el uso de habilidades que son retroalimentadas y mejoradas y (3) la necesidad de relacionarse (González, 2016).

4. PROPUESTA

4.1 Inclusión de la ludificación en los contextos académicos: algunas consideraciones

De acuerdo con Zichermann, fundador y director ejecutivo de Dopamine Inc., la aplicación de los principios de ludificación puede incrementar hasta en un 40% la capacidad de aprender nuevas habilidades (Giang, 2013). Ahora bien, la implementación de este tipo de estrategias implica una serie de pasos, entre los que se encuentran:

- Determinación de las características de los aprendices: cuando se implementan nuevos enfoques en los procesos de enseñanza, es esencial definir los perfiles de los estudiantes con el fin de establecer aquellas herramientas y técnicas que más se ajusten a ellos. Kiryakova, Angelova y Yordanova (s.f.) señalan que para ello es esencial comprender la predisposición de los estudiantes a interactuar con los contenidos y a involucrarse en tareas de aprendizaje de naturaleza competitiva. Además, es importante considerar las habilidades requeridas por cada participante para alcanzar los objetivos deseados; si las tareas resultan muy complejas, esto puede generar desmotivación en los aprendices y conducir así a resultados negativos.

- Definición de los objetivos de aprendizaje: es importante que las metas del aprendizaje sean claras y específicas. Los objetivos ayudan a determinar el contenido educativo y actividades a ser incluidas dentro de los procesos pedagógicos y, de esta manera, seleccionar los mecanismos lúdicos más apropiados.

- Creación de contenido educativo y actividades para la ludificación: el contenido deberá ser generar compromiso y poseer un número considerable de elementos multimedia para que resulte atractivo.

- Adición de mecanismos y elementos lúdicos: finalmente, el componente clave es la inclusión de actividades y tareas que los aprendices deben ejecutar. Estas pueden llevar a la acumulación de puntos, recompensas, adquisición de medallas o a la transición de un nivel a otro. En todo caso, el objetivo de estas acciones va dirigido a alcanzar objetivos de aprendizaje previamente determinados (Kiryakova et al., s.f.).

Junto con este conjunto de etapas, es posible identificar ciertas características en la aplicación de esta estrategia en ambientes de aprendizaje como lo son: (1) libertad para equivocarse, (2) rápida retroalimentación, (3) progreso y (4) storytelling (Stott y Neustaedter, s.f.). Según esto, aquellos contenidos educativos que incluyen diseños de juego incentivan a los participantes a experimentar sin el miedo de generar consecuencias irreversibles; de esta manera, los estudiantes pueden re-centrar su atención no sobre el resultado final sino sobre el proceso y de allí generar un aprendizaje. Por otro lado, entre más dirigida y frecuente sea la retroalimentación realizada en relación a una actividad, mucho más efectivo será el aprendizaje. En relación al progreso, este se puede evidenciar a lo largo del juego en diferentes formas como niveles o misiones; esto le permite al estudiante o aprendiz estructurar y guiar sus acciones mediante la organización de información en diferentes categorías y de allí mejorar sus capacidades atencionales. Por último, el storytelling es una forma de narrativa que impacta de manera positiva el aprendizaje dentro de la dinámica de ludificación; a través de las historias, es posible ubicar elementos de aprendizaje dentro de un contexto realista en los cuales los diferentes conocimientos puedan ser aplicados (Stott y Neustaedter, s.f.).

4.2 Impacto de la ludificación en la motivación y el comportamiento en el ámbito académico

Trabajos recientes han proporcionado evidencia significativa que demuestran la importancia de estrategias como la ludificación en el mejoramiento de la motivación y de conductas específicas en el ámbito educativo.

Recientemente, Yildrim (2017) da cuenta del efecto positivo de la implementación de prácticas pedagógicas fundamentadas en la ludificación sobre el logro de los estudiantes y de sus actitudes hacia las lecciones impartidas. Por su parte, Mekler, Brühlmann, Tuch y Opwis (2017) examinaron los elementos individuales del proceso de ludificación que inciden en la motivación intrínseca y su relación con la TAD. Entre los resultados más significativos, se encuentra que los componentes como los puntos, niveles y tablas de clasificación funcionan más como incentivos extrínsecos que promueven el desempeño, pero no conducen directamente a mejorar la competitividad o la motivación intrínseca. Esto se releja en un incremento significativo en el número de respuestas emitidas por parte de los participantes, más no en la calidad de las mismas las cuales tendieron a mantenerse igual. En esta misma línea, un estudio de caso comparativo elaborado por Laskowski y Badurowicz (2014) refiere que aquellos grupos de clase ludificados completaron un mayor número de tareas por persona que aquellos que no lo estaban; de igual manera, se registró una mayor asistencia a aquellas clases que introdujeron este tipo de procesos en sus dinámicas pedagógicas.

Sailer, Hense, Mayr y Mandl (2017) igualmente aportan evidencia en relación al impacto de la ludificación en procesos motivacionales. Puntualmente, sugieren que la efectividad de la ludificación como tal radica en la manera en la cual se organizan los elementos del juego dentro del diseño; de esta manera, componentes como medallas, tablas de clasificación y gráficos de desempeño y ejecución, tienen un impacto positivo en la satisfacción de la necesidad de desempeño de los participantes. Por su parte, otros elementos como avatares, equipos y narrativas impactaron exitosamente las experiencias de las relaciones sociales durante la ejecución del juego. De igual forma, Contreras y Eguía (2017) lograron demostrar de forma exitosa mejoras en términos de atención y proactividad en estudiantes mediante un curso de diseño de videojuegos que incluía insignias, retos, puntos y nuevas experiencias. Por último, Poondej y Lerdpornkulrat (2016) reafirman la importancia de la ludificación en la generación de un enganche en procesos de aprendizaje.

Teniendo en cuenta los hallazgos de varios de los estudios mencionados (Mekler et al., 2017; Poondej y Lerdpornkulrat, 2016; Sailer et al., 2017), podría afirmarse que buena parte de la efectividad de la aplicación de la ludificación en procesos de enseñanza recae en la calidad de algunos de sus elementos cómo puntos, medallas, tablas de clasificación, entre otros, los cuales inciden directamente en la motivación de los participantes, especialmente en aquella relacionada con la motivación al logro.

Desde la psicología, esta afirmación encuentra fundamento en las técnicas de modificación conductual conocidas como moldeamiento y en los diferentes programas de reforzamiento, las cuales a su vez se basan en procesos de condicionamiento operante. Por una parte, el moldeamiento es un procedimiento en el cual se refuerzan las aproximaciones que se realizan de manera sucesiva a la conducta deseada (Larroy, 2008); esta técnica sigue los siguientes pasos:

- Definición del comportamiento final: se refiere a aquellas acciones que se espera adquiera la persona o el sujeto a partir del reforzamiento.

- Definición del comportamiento inicial: son aquellas conductas a partir de las cuales se puede generar una aproximación constante al comportamiento deseado.

- Definición de los pasos a seguir: se trata de la cantidad de etapas intermedias entre el comportamiento inicial y aquel deseado.

Si se observa con detenimiento, estos pasos son similares en su forma con los pasos que sigue la implementación de la ludificación propuestos por Kyryakova et al. (s.f.); específicamente, la definición de los objetivos de aprendizaje no es otra cosa que la definición del comportamiento final deseado, mientras que los mecanismos y contenidos del aprendizaje corresponden a las etapas intermedias en la cual se van enlazando mediante reforzamientos aquellos comportamientos cercanos al resultado final esperado.

Igualmente, los elementos ya mencionados que influyen en el proceso de ludificación encuentran también su fundamento desde el condicionamiento operante en la forma de refuerzos positivos aplicados en programas de reforzamiento de razón fija; esto es que deben ocurrir un número fijo de respuestas para que la siguiente sea reforzada (Domjan, 2010). Estos programas permiten un número de respuestas alto y estable; así mismo, en los procesos de ludificación cada acción orientada al aprendizaje final es debidamente reforzada mediante medallas, puntos, tablas de clasificación o algún otro tipo de estímulo social. De acuerdo con Crespo y Larroy (1998 citado en Larroy, 2008) este tipo de estímulos presentan ciertas ventajas como promover la autoestima, son poco costosos, se presentan de manera natural en situaciones sociales y fortalecen la motivación intrínseca.

Por último, es válido reafirmar la relación que sostienen algunas de las técnicas y elementos presentes en la ludificación con los procesos motivacionales. Al respecto, desde el estudio de la motivación al interior de las dinámicas de ludificación se presenta lo que se conoce comúnmente como “necesidad de logro” la cual consiste en “el deseo de tener un buen desempeño en cuanto a un estándar de excelencia” (Reeve, 2009, p. 130) McClelland (citado en Pardee, 1990) sugiere que cuando una necesidad es fuerte en una persona, esto la motivará a exhibir comportamientos que la conduzcan a la satisfacción de dicha necesidad (necesidad de logro). De igual manera, existen unas características que describen a aquellas personas que buscan satisfacer esta necesidad:

- Prefieren situaciones donde pueden asumir sus propias responsabilidades con el fin de dar solución a diversos problemas.

- Buscan alcanzar logros moderados y asumir riesgos calculados.

- Requieren retroalimentación concreta sobre qué tan bien les está yendo (McClelland y Johnson, 1984, p. 3, citado en Pardee, 1990).

5. CONCLUSIÓN

Como se pudo evidenciar en el presente documento, existe una estrecha relación entre la psicología y la estrategia de ludificación en tanto esta última está sustentada en múltiples procesos de orden básico y superior que orientan las formas en la cual los seres humanos conocen, aprehenden y asimilan la realidad y estructuran el conocimiento sobre la misma. Específicamente la motivación, la emoción y el aprendizaje asociativo expresado en el condicionamiento operante, cumplen un papel clave pues están ligados a la búsqueda y cumplimiento de metas y logros, aspecto fundamental de esta forma de enseñanza. Es a través del fortalecimiento de estos procesos y de la comprensión de los mismos que es posible garantizar mejoras en el aprendizaje, mucho más teniendo en cuenta los principales beneficios de la ludificación como lo son mejorar la experiencia, propiciar el cambio conductual y generar una retroalimentación instantánea. Es por esto que la ludificación progresivamente se ha venido ubicando como uno de los principales referentes en cuanto a innovación pedagógica en las diferentes áreas del conocimiento, desafiando así modelos tradicionales de enseñanza y volviendo asequible el conocimiento a un amplio número de personas con necesidades cada vez más diversas.

Hoy en día, la ludificación aún tiene un gran desafío que corresponde a garantizar su acogida en las aulas de clase por parte de los docentes. Mientras que el trabajo realizado por Martí, Seguí y Seguí (2016) muestra una baja recepción por parte de los docentes de este tipo de iniciativas en el contexto universitario, el trabajo de Aznar, Raso, Hinojo y Romero (2017) sugiere un total convencimiento por parte de los futuros docentes en cuanto a la implementación de las tecnologías y de la ludificación como aliados potenciales en los procesos de enseñanza aprendizaje. Por otra parte, sabiendo las implicaciones contrarias que puede tener el uso de los reforzadores en la consolidación de determinados comportamientos, cabe entonces cuestionar la forma de posibilitar el desarrollo de la motivación intrínseca a in de alinear los objetivos que puede tener un proceso de ludificación para las personas que participan en el mismo. Para ello, es importante que la ludificación integre dentro de sus dinámicas aspectos relacionados con la satisfacción misma de la ejecución de las actividades o tareas, al tiempo que debe asumir una perspectiva que contemple la dimensión de la autorealización de la población objetivo, así como otros aspectos que fomenten la autonomía en la ejecución de las tareas; esto con el in de no perder el norte de las acciones que se ejecutan y así no entorpecer o dificultar el proceso de aprendizaje. De igual manera, las actividades pedagógicas ludificadas deben procurar garantizar contenidos educativos enriquecidos que más allá de propender por el uso de puntos, clasificaciones o niveles, deben orientarse a generar escenarios y contextos que resulten lo suficientemente atractivos para vincular de manera plena a los participantes y así promover la autodeterminación e independencia.

Por último, es importante recordar la vertiginosidad con la cual las tecnologías avanzan hoy día lo cual a su vez genera constantes cambios en la dinámica de enseñanza – aprendizaje, así como nuevas formas de entender y abordar el comportamiento y la motivación. Es por esto que es absolutamente necesario incentivar y fortalecer la investigación interdisciplinar, particularmente entre disciplinas como la pedagogía, psicología, trabajo social e ingenierías, que permitan identificar nuevas formas de aprendizaje, así como cambios en los procesos motivacionales que a su vez permitan diseñar estrategias pedagógicas novedosas y flexibles dirigidas a jóvenes con una amplia capacidad de adaptación y cuya voracidad de información exige respuestas innovadoras tal como lo plantea la ludificación.

Referencias

Aznar, I., Raso, F., Hinojo, M., y Romero, J. J. (2017). Percepciones de los futuros docentes respecto al potencial de la ludificación y la inclusión de los videojuegos en los procesos de enseñanza – aprendizaje. Educar, 53 (1), 11 – 28.

Botello, H., y López, A. (2014). La influencia de las TIC en el desempeño académico: evidencia de la prueba PIRLS en Colombia 2011. Revista Academia y Virtualidad, 7 (2), 15 – 26.

Buckley, P., y Doyle, E. (2014). Gamification and student motivation. Interactive Learning Enviroments, 24 (6), 1162 - 1175. doi: https://doi.org/10.1080/10494820.2014.964263

Castañeda, C. P., Pimienta, M. C., y Jaramillo, P. E. (s.f.). Usos de TIC en la Educación Superior. Recuperado de http://www.ufrgs.br/niee/eventos/RIBIE/2008/pdf/uso_tic_educ_superios.pdf

Castillo, M., y Gamboa, R. (2012) Desafíos de la educación en la sociedad actual. Revista Electrónica Diálogos Educativos, 12 (24), 55 – 69.

Contreras, R., y Eguía, J. L. (2017). Gamificación en educación: diseñando un curso para diseñadores de juegos. Revista KEPES, 14 (16), 91 – 120. doi: 10.17151/kepes.2017.14.16.5

Cortés, S. M., Vargas, T., y Neira, J. A. (2017) Uso de las TIC en la práctica pedagógica. Tecnología, Investigación y Academia, 5 (1), 46 – 56.

Deterding, S., Khaled, R., Nacke, L., y Dixon, D. (2011). Gamification: toward a definition. Recuperado de http://gamification-research.org/wp-content/uploads/2011/04/02-Deterding-Khaled-Nacke-Dixon.pdf

Domjan, M. (2010). Principios de aprendizaje y conducta. Sexta edición. Ed. Wadsworth CENGAGE Learning. México D. F., México.

Fernández, D., Neri, C., Ciacciulli, S., Jofre, C., y Pisani, P. (2014). Motivación hacia el aprendizaje y usos de las TICS en estudiantes universitarios: aproximaciones desde la escala MSLQ. V Congreso Internacional de Investigación y Práctica Profesional en Psicología; XXI Jornadas de Investigación y Décimo Encuentro de Investigadores en Psicología del MERCOSUR. Recuperado de https://www.aacademica.org/000-035/22.pdf

Giang, V. (18 de septiembre de 2013). “Gamification” Techniques Increase Your Employees’ Ability to Learn by 40%. Business Insider. Recuperado de http://www.businessinsider.com/gamification-techniques-increase-your-employees-ability-to-learn-by-40-2013-9

González, M. (2016). Gamificación. Hagamos que aprender sea divertido. Universidad Pública de Navarra. Máster Universitario en Profesorado de Educación Secundaria. Recuperado de http://academica-e.unavarra.es/bitstream/handle/2454/21328/TFM15-MPES-%20EGEGONZALEZ-68030.pdf?sequence=1

Groh, F. (2012). Gamification: State of the Art Definition and Utilization. Proceedings of the 4th seminar on Research Trends in Media Informatics, 39-46

Herrero, E., y Hernández, L. (2011). Potencial y efectividad de las TIC: algunas lecciones aprendidas en el intento de su integración al proceso de enseñanza-aprendizaje. Revista Cubana de Ingeniería, 1 (2), 17-24.

Juliao, C. G. (2013). Una pedagogía praxeológica. Ed. Corporación Universitaria Minuto de Dios.

Kiryakova, G., Angelova, N., y Yordanova, L. (s.f.). Gamification in Education. Recuperado de https://www.sun.ac.za/english/learning-teaching/ctl/Documents/Gamification%20in%20education.pdf

Landers, R., Bauer, K., Callan, R., y Armstrong, B. (2015) Psychological Theory and the Gamification of Learning. En Reiners, T. & Wood, L. Gamification in Education and Business (pp. 165-186). Ed. Springer.

Lang, P. (1995). The emotion probe. Studies of motivation and attention. American Psychologist, 50(5), 372-385.

Larroy, C. (2008). Técnicas operantes I: desarrollo de conductas. En Labrador, F. J. (Coord.) Técnicas de Modificación de Conducta (pp. 287-312) España: Ediciones Pirámide.

Laskowski, M., y Badurowicz, M. (2014). Gamification in higher education: a case study. En Make Learn 2014: Human Capital without Borders; Knowledge and Learning for Quality of Life. Proceedings of the Management, Knowledge and Learning. International Conference (pp. 971 – 975).

Li, C., Dong, Z., Untch, R., y Chasteen, M. (2013). Engaging computer science students through gamification in an online social network based collaborative learning environment. International Journal of Information and Education Technology, 3 (1), 72 – 77. doi: 10.7763/ IJIET.2013.V3.237

López, M. (2013). Las nuevas tecnologías en el proceso de enseñanza y aprendizaje. ¿Qué piensan los futuros maestros? Tejuelo, (18), 40 – 61.

Marcelo, C. (2013). Las tecnologías para la innovación y la práctica docente. Revista Brasileira de Educação, 18 (52), 25 – 47.

Martí, J., Seguí, D., y Seguí, E. (2016). Teachers’ attitude towards and actual use of gamification. Procedia – Social and Behavioral Sciences, (228), 682 – 688. doi: https://doi.org/10.1016/j.sbs- pro.2016.07.104

Mekler, E., Brühlmann, F., Tuch, A., y Opwis, K. (2017). Towards understanding the efects of individual gamification elements on intrinsic motivation and performance. Computers in Human Behavior, 71, 525 – 534. doi: https://doi.org/10.1016/j.chb.2015.08.048

Méndez, V., Villalobos, A., D’Alton, C., Cartín, J., y Piedra, L. (2012). Los modelos pedagógicos centrados en el estudiante: apuntes sobre los procesos de aprendizaje y enseñanza. Documento de trabajo. Universidad Estatal a Distancia. Recuperado de http://repositorio.uned.ac.cr/reuned/bitstream/120809/1344/1/Mendez_Villalobos_Dalton_Cartin_Riedra_Modelos_Pedagogicos_Centrado_en_el_estudiante_marzo_2012.pdf

Mestre, J. M., y Palmero, F. (2004). Procesos psicológicos básicos. Una guía académica para los estudios en psicopedagogía, psicología y pedagogía. Madrid: Ed. Mc Graw-Hill.

Oficina Regional de Educación para América Latina y el Caribe (2014). Enfoques estratégicos sobre las TIC en educación en América Latina y el Caribe. Santiago de Chile, Chile

Ospina, C. (s.f.). Las TICS como herramienta de motivación en el aula. Recuperado de https://intellectum.unisabana.edu.co/bitstream/handle/10818/5358/129394.pdf?sequ

Ottone, E., y Hopenhayn, M. (2007) Desafíos educativos ante la sociedad del conocimiento. Revista Pensamiento Educativo, 40 (1), 13 – 29.

Pardee, R. (1990). Motivation theories of Maslow, Herzberg, McGregor and McClelland. A literatura review of selected theories dealing with job satisfaction and motivation. Recuperado de https://files.eric.ed.gov/fulltext/ED316767.pdf

Pineda, A. F. (2014). Modelo tecno-pedagógico basado en ludificación y programación competitiva para el diseño de cursos de programación. Tesis de maestría en Ingeniería de Sistemas e Informática. Universidad Nacional de Colombia, Sede Medellín.

Poondej, Ch., y Lerdpornkulrat, T. (2016). The development of gamified learning activities to increase student engagement in learning. Australian Educational Computing, 31 (2), 1 - 16.

Reeve, J. (2009). Motivación y emoción. Quinta edición. Ed. Mc Graw-Hill. México D.F., México.

Ryan, R., y Deci, E. (2000) Self-determination theory and the facilitation of intrinsic motivation, social development, and well-being. American Psychologist, 55 (1), 68 – 78. doi: 10.1037110003-066X.55.1.68

Sailer, M., Hense, J., Mandl, H., y Klevers, M. (2013). Psychological perspectives on motivation through gamification. Interaction Design and Architecture(s) Journal, 19, 28-37.

Sailer, M., Hense, J., Mayr, S., y Mandl, H. (2017). How gamification motivates: an experimental study of the efects of specific game design elements on psychological need satisfaction. Computers in Human Behavior, 69, 371 – 380. doi: https://doi.org/10.1016/j.chb.2016.12.033

Stott, A., y Neustaedter, C. (s.f.). Analysis of Gamification in Education, 8. Recuperado de http://clab.iat.sfu.ca/pubs/Stott-Gamification.pdf

Yildrim, I. (2017). The efects of gamification-based teaching practices on student achievement and students’ attitudes toward lessons. Internet and Higher Education, 33, 86 – 92. doi: https://doi.org/10.1016/j.iheduc.2017.02.002