Debate

La disputa por la tierra a escala mundial. El rol de los estados y los mecanismos del acaparamiento de tierras en el sur global

The Dispute over Land on a World Scale: The Role of States and the Mechanisms of Land Grabbing in the Global South

La disputa por la tierra a escala mundial. El rol de los estados y los mecanismos del acaparamiento de tierras en el sur global

Revista del CESLA, núm. 23, pp. 3-30, 2019

Uniwersytet Warszawski

Esta obra está bajo una Licencia Creative Commons Atribución-CompartirIgual 4.0 Internacional.

Recepción: 13 Diciembre 2018

Aprobación: 14 Junio 2019

Resumen: En los últimos años se generalizó en los países del Sur global el fenómeno conocido como land grabbing, donde capitales provenientes de los países centrales se instalaron para adquirir tierras y explotar de manera masiva los recursos naturales locales. Desde la perspectiva de la teoría de la dependencia, esto implica una vía más de transferencia de valor de los países dependientes a los países centrales y una profundización en el modo de inserción externa dependiente de los primeros en la acumulación mundial de capitales. A pesar de esta característica común, el fenómeno de land grabbing presenta características particulares en las distintas regiones. El objetivo de este artículo es analizar las características que este fenómeno ha tenido en las distintas regiones del mundo en función de las siguientes dimensiones: (i) el mecanismo que llevan a cabo los inversores para adquirir tierras teniendo en cuenta el tipo de tenencia de la tierra de aquellas áreas (es decir, si se trata de tierras privadas, estatales o comunitarias); (ii) el papel del Estado en el proceso de acaparamientos; y (iii) el origen de los principales inversores externos en cada región.

Palabras clave: acaparamiento de tierras, Sur-Sur, Estado, inversión extranjera, mundialización.

Abstract: In recent years, the phenomenon known as "land grabbing" has been generalized in the countries of the global South, where capital from the developed countries was used to acquire land and massively exploit local natural resources. From the perspective of dependency theory, this implies a further way of transferring value from the dependent countries to the central countries and a deepening of the global accumulation of capital. In spite of this common characteristic, the land grabbing phenomenon has distinctive characteristics in different regions. This essay will analyze the characteristics that this phenomenon has had in the different regions of the world in terms of the following dimensions: (i) the mechanism that investors carry out to acquire land, taking into account the type of land tenure (that is, if it is private, state, or community land); (ii) the role of the state in the grabbing process; and (iii) the origin of the main external investors in each region.

Keywords: land grabbing, South-South, state, foreign investment, globalization.

Durante la década del 2000 se generalizó en los países del Sur global el fenómeno conocido como land grabbing, donde capitales provenientes de los países centrales se instalaron para adquirir tierras y explotar de manera masiva los recursos naturales locales. Desde la perspectiva de la teoría de la dependencia, esto implica una vía más de transferencia de valor de los países dependientes a los países centrales y una profundización en el modo de inserción externa dependiente de los primeros en la acumulación mundial de capitales.

A pesar de esta característica común, el fenómeno de land grabbing presenta características particulares en las distintas regiones. En efecto, los marcos regulatorios, las estructuras de tenencia de la tierra previas, las políticas de desarrollo aplicadas por los gobiernos, entre otros factores, determinaron configuraciones distintas del modo de ingresar a la tierra por parte de los capitales trasnacionales.

El objetivo de este artículo es analizar las características que este fenómeno ha tenido en las distintas regiones del mundo en función de las siguientes dimensiones: (i) el mecanismo que llevan a cabo los inversores para adquirir tierras teniendo en cuenta el tipo de tenencia de aquellas áreas; es decir, si se trata de tierras privadas, estatales o comunitarias; (ii) el papel del Estado en el proceso de acaparamientos; y (iii) el origen de los principales inversores externos en cada región.

La metodología para realizar este análisis combina la revisión bibliográfica de los principales estudios de caso encontrados en la literatura, junto con la sistematización de la información cuantitativa proveniente de Landmatrix. El trabajo se organiza como sigue: en el siguiente apartado presentamos las definiciones conceptuales y operacionales utilizadas para el análisis; en el apartado 2 se presentan las características y la evolución que ha tenido el acaparamiento a nivel mundial junto con unas algunas particularidades de cada región; esta caracterización regional se completa, en el apartado 3, con la sistematización de lainformación encontrada en los estudios de caso consultados. Este análisis conjunto derivado de la sistematización de bases de datos, así como de los estudios de caso, permitirá obtener las conclusiones que se exponen en el apartado final.

Acaparamiento de tierras, ¿de qué estamos hablando?

En los últimos años proliferaron los estudios de caso de distintos países abonando a la caracterización del proceso de acaparamiento de tierras que se intensificó a escala mundial. Ahora bien, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de acaparamiento de tierras? En este trabajo lo entendemos como el nuevo formato que toma la tendencia a la concentración de la tierra, en un contexto de intensificación de los flujos mundiales de capitales y de desregulación de las cuentas externas de los países. Operativamente, en este trabajo consideraremos las características que este proceso tuvo a partir de la década del 2000, no porque ésta sea la fecha de su inicio, sino porque a partir de este momento el fenómeno adquiere características particulares en términos cuantitativos y también en términos de los países inversores, los objetivos y los métodos del acaparamiento.

En este sentido, a partir de los 2000 se conjugan varios factores que intensifican este fenómeno: por un lado, la crisis en el proceso de acumulación de capitales que viene dándose en los países desarrollados manifestada en una serie de burbujas especulativas –crisis de las puntocom en el 2000, crisis de las hipotecas en el 2008– y, por otro lado, el aumento en los precios internacionales de los bienes primarios en el mismo período. Ambos factores derivaron en una búsqueda, por parte de los capitales, de nuevas inversiones rentables que evitasen una mayor caída de sus ganancias, como derivados financieros atados a los bienes primarios, producción directa de bienes primarios y adquisición de tierras. Este flujo de capitales ha tenido dos direcciones bien marcadas: un flujo típicamente Norte-Sur, donde capitales de Estados Unidos y Europa comenzaron a adquirir tierras en el exterior; y un flujo que podría considerarse Sur-Sur, desde países que buscan garantizar su seguridad alimentaria o el suministro de materias primas para sus propios procesos de industrialización hacia países que ponen a disposición tierras productivas. Este último es el caso de, por ejemplo, los capitales provenientes de China o los países árabes.

Lo anterior no descarta que existan también inversiones entre los países periféricos –por ejemplo, inversiones de Argentina en Paraguay– o hacia adentro de cada país –las inversiones de la empresa argentina Cresud en Argentina–, que sin dudas son relevantes para explicar las características del fenómeno en cada país concreto. Sin embargo, estos capitales nunca logran revertir la dirección del flujo mencionado antes: por su característica dependiente y periférica, nunca logran competir por las inversiones en los países centrales y tienen un rol, más bien, defensivo en las economías locales[1].

De manera operativa y siguiendo los estudios de la FAO, en este trabajo entenderemos por acaparamiento toda adquisición –compra, arrendamiento, concesión, etc.– de más de 1.000 hectáreas de tierras, ya sea de capitales extranjeros o nacionales. Como veremos, el propio análisis nos llevará a enfatizar el rol de los capitales extranjeros pues, como dijimos, en la mayoría de los casos provienen de países centrales o centros medianos de acumulación.

El análisis de este artículo se realizó a través de dos métodos: a) análisis cuantitativo con estadísticas descriptivas; y b) análisis cualitativo en base a los principales estudios de caso realizados sobre cada país, encontrados en la literatura.

Para el análisis cuantitativo se utilizó, como fuente principal, la base de datos de Landmatrix (portal 2017) . La misma es una base de datos de colaboración abierta construida por varios organismos –como la International Land Coalition, el Centre de Coopération Internationale en Recherche Agronomique pour le Développement y el Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit, entre otros) que incluye información sobre adquisiciones de tierras para la producción agrícola, la extracción de madera, el comercio de hidrocarburos, la extracción mineral, la conservación y el turismo. Los registros se derivan de una variedad de fuentes que incluyen información aportada a través de páginas web, informes de prensa, informes de organizaciones internacionales y locales, organizaciones no gubernamentales, proyectos de investigación sobre el campo, y los registros del gobierno[2].

Debido a que no toda la información relevada en esta base es oficial y también debido a que muchos de los acuerdos sobre tierras en algunos países se caracterizan por su falta de transparencia, esta base presenta algunos sesgos que deben ser tenidos en cuenta para el alcance del análisis: (i) no todos los países tienen la misma política de acceso abierto a datos e información pública; y (ii) las redes de fuentes de información de Landmatrix –observatorios nacionales, investigadores, políticos, medios de comunicación, etc. – en Europa del Este y Asia central no son muy fuertes, por lo que ambas regiones pueden estar sub-representadas en el análisis. Será necesario, entonces, tener la precaución de considerar ambos sesgos al momento de realizar las conclusiones del capítulo.

Por su parte, para el análisis cualitativo se sistematizó la información encontrada en los estudios de caso realizados, en su mayoría, en base a entrevistas y recopilación local de información, tomando como referencia las siguientes dimensiones: (i) principal régimen de tenencia de la tierra antes del acaparamiento –tierra pública, privada, comunal–; (ii) papel del Estado; y (iii) país de origen de los principales inversores.

Con ambos tipos de análisis procederemos a continuación a presentar las características que tiene la dinámica del acaparamiento de tierras en el mundo y las diferencias que este fenómeno presenta en cada región. Debido a la vasta extensión del espacio geográfico cubierto por el artículo, no se pretende tener una explicación detallada de cada proceso a nivel nacional o local. El objetivo metodológico es encontrar explicaciones que tengan validez externa; es decir, maximizar la capacidad de generalización de las características encontradas en cada país, y no maximizar la exhaustividad con que se realice la explicación de cada caso. Este objetivo tiene el riesgo implícito de perder mucha y rica información proveniente de los trabajos de campo realizados por los autores de los artículos revisados, pero tiene la ventaja de ver el problema del acaparamiento en una perspectiva más amplia. Veremos entonces que, más allá de las particularidades nacionales, existen determinados procesos y características que se dan de manera similar y por un conjunto de razones comunes, en todas las regiones o que se dan sólo en algunas regiones pero que permiten diferenciarlas de otras.

Dinámica mundial del acaparamiento de tierras

Desde mediados de la década del 2000 se comienza a dar, a nivel mundial, el fenómeno de adquisición de grandes extensiones de tierra por parte de inversores extranjeros en varios países.

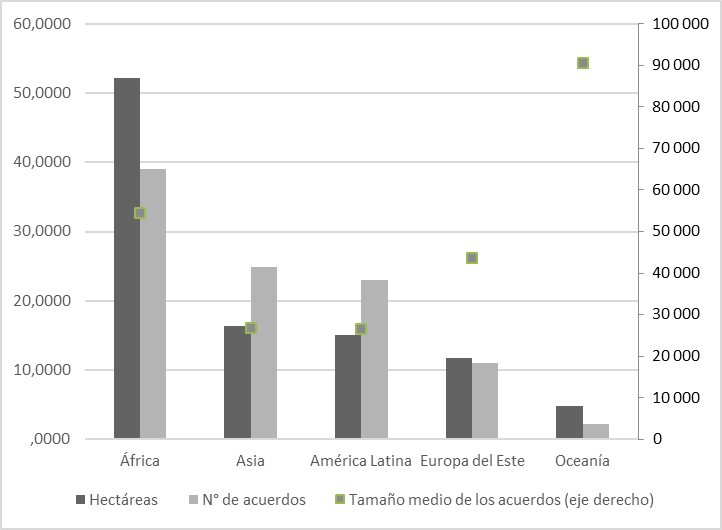

El gráfico 1 presenta la participación de las distintas regiones en el acaparamiento de tierras, en hectáreas y número de acuerdos, entre 2000 y 2017, y el tamaño medio que tienen las adquisiciones en cada región. En 2017 se registran 89,8 millones de hectáreas acaparadas, de las cuales el 52% se ubican en África, continente en el cual el tamaño promedio de los contratos es considerablemente mayor al promedio mundial y al latinoamericano y solo superado por Oceanía[3].

Gráfico 1.

Participación de las distintas regiones en el acaparamiento de tierras (hectáreas y número de acuerdos), y tamaño medio de los acuerdos, 2000-2017

Elaboración propia en base a Landmatrix.

Pareciera, entonces, que éste es un fenómeno exclusivo de los países dependientes. En los países africanos que, como dijimos, ocupan el primer lugar, por el número de hectáreas cedidas a extranjeros, el acaparamiento se inició más tempranamente. La participación de América Latina en el total mundial de tierras acaparadas por extranjeros no es tan importante, tal vez porque el fenómeno se inició posteriormente, tal y como veremos a continuación. Sin embargo, la participación de América Latina es mayor a la registrada en otras regiones, como Europa del Este y Oceanía, que incluye aquí la tierra acaparada en Rusia, Ucrania, Kazajistán y Rumanía en el primer caso y, en el segundo, a Papúa Nueva Guinea e Islas Salomón. En los países de la ex Unión Soviética el acaparamiento es reciente e intenso.

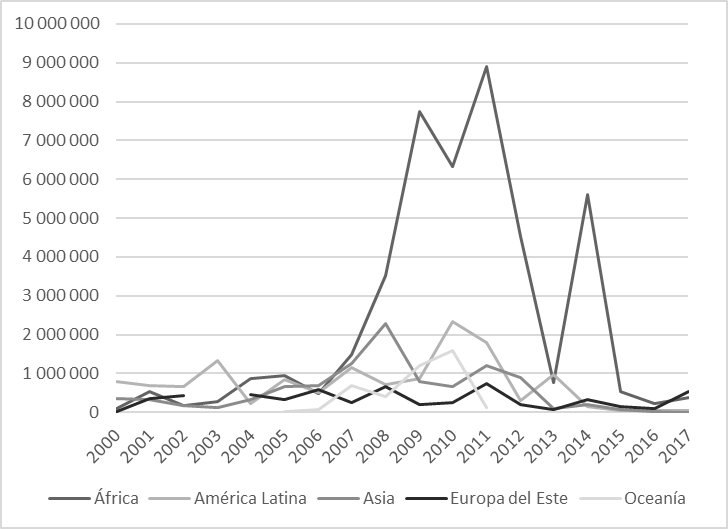

Respecto a la evolución que ha tenido el fenómeno en el período estudiado, en el gráfico 2 puede identificarse claramente un ciclo compuesto por dos etapas. La primera de ellas comienza en el año 2000 con las primeras tierras que se empiezan a adquirir masivamente por grandes inversores en África y América Latina. La cantidad de hectáreas que se adquieren en esos primeros años es aún muy menor a la magnitud que van a adquirir estas adquisiciones una década después. El papel de la crisis de 2001 en Argentina es crucial para explicar la participación de América Latina en esta etapa. Argentina explica el 88% de la tierra adquirida en Latinoamérica en 2001, y el 54% de la tierra adquirida en 2002 con la moneda ya devaluada y la caída en dólares del precio de la tierra[4].

Esto cambia cuando se inicia una segunda etapa dentro de este ciclo de acaparamientos con la crisis mundial del 2008. A partir de este año, se observa un cambio en la tendencia mundial que estaba teniendo este fenómeno: las inversiones comienzan a diversificarse geográficamente y empiezan a dirigirse a otras regiones del mundo, como Asia, Europa del Este y Oceanía.

Puede sugerirse, tal como afirma Harvey (2004) , que la caída en la tasa de ganancia potenciada a partir de la crisis de 2008 estimuló la búsqueda de nuevas oportunidades de inversión en la adquisición de tierras es distintas partes del mundo, y ya no sólo en África o Asia. Como veremos, este proceso se dio en algunos países a través de la privatización de tierras públicas o comunales y en otros países a través de la venta o alquiler de tierras privadas. El papel de los Estados nacionales en ambos casos, aunque en unos más explícitamente que en otros, fue fundamental.

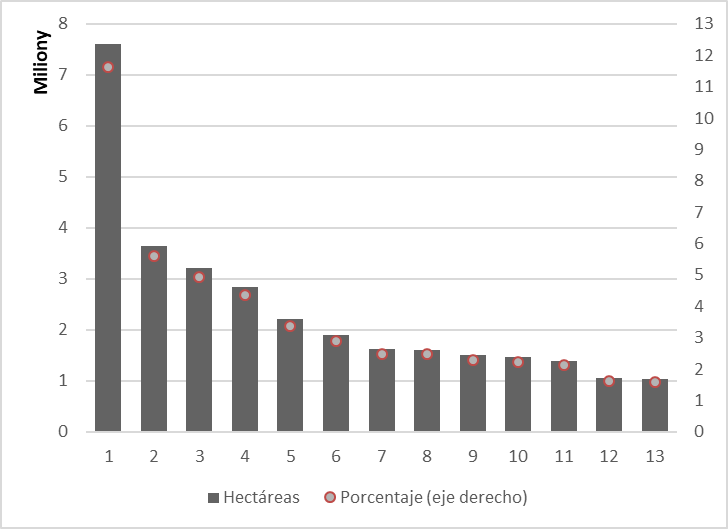

Ahora bien, ¿de dónde provienen estas inversiones? El siguiente gráfico muestra los principales países de origen de los capitales que adquirieron grandes extensiones de tierras en terceros países entre 2000 y 2017. Se observa, en primer lugar, la preponderancia de Estados Unidos como país acaparador, seguido de China, países del sudeste asiático y países árabes (gráfico 2; gráfico 3).

Gráfico 2.

Evolución temporal del acaparamiento de tierras a nivel mundial

Elaboración propia en base a Landmatrix.

En el caso de las empresas estadounidenses que inician este tipo de negocios, algunas de ellas son las grandes corporaciones trasnacionales que controlan la mayor parte del comercio agroalimentario mundial, y otras son fondos de inversión más pequeños o inversionistas individuales. Entre las primeras están Adecoagro, empresa productora de alimentos y energía del magnate George Soros– y Cargill, corporación trasnacional productora de alimentos. Adecoagro es la empresa que comienza a adquirir tierras en América Latina durante esta primera etapa. Llega, en primer lugar, a Argentina en 2002 luego de la crisis y adquiere 74.000 hectáreas del grupo económico nacional Pecom Agropecuaria de Gregorio Pérez Companc, un empresario que había participado intensamente del negocio de las privatizaciones durante la década anterior.

En el caso de las empresas chinas que invierten en tierras entre 2000 y 2017, se trata en su mayoría de empresas estatales, como la constructora China International Water and Electric Corporation, que comenzó a inicios del 2000 a adquirir tierras en África para la producción de alimentos, y la China National Corporation for Overseas Economic Cooperation, que inició por la misma fecha inversiones en países asiáticos. Este impulso a las inversiones chinas en ultramar forma parte del programa Going global del gobierno, que se inició en 1999 y tuvo como objetivo la apertura de nuevas oportunidades de inversión para la expansión del capital chino en el resto del mundo (Hofman, Ho, 2012) .

Gráfico 3.

Hectáreas adquiridas según país de origen y participación en el acaparamiento de tierras mundial, 2000-2017

Elaboración propia en base a Landmatrix.

En esta estrategia hacia la globalización de su economía, China ve en América Latina la región proveedora de materias primas para satisfacer las necesidades de su industrialización y de alimentos de su población. Es también un mercado interesante para sus manufacturas. Como destino de las inversiones, cumple un papel múltiple: en primer lugar, garantizar tasas de rendimiento superiores a las de los bonos de deuda estadounidenses; en segundo término, asegurar el suministro en tiempo y precio, de las materias primas al construir la infraestructura física necesaria o invertir en tierras para sembrar soja y otras oleaginosas; y finalmente, diversificar el portafolio de inversiones al difuminar su presencia en el mercado de capitales estadounidense, en el cual su participación es además de conspicua, riesgosa. Esas son las funciones que armonizan el modelo exportador latinoamericano y la nueva estrategia de desarrollo china, para resolver los tres problemas de su economía: mantener las tasas de crecimiento, diversificar sus exportaciones y buscar nuevas oportunidades de inversión fuera del país. Las soluciones a estos problemas ratifican la posición dependiente de América Latina. Así, el gobierno chino aprovecha la política liberal de América Latina y la especialización en materias primas para fortalecer un intercambio en base a la complementariedad de las dos economías, en un comercio típicamente Norte-Sur (Puyana, 2014) .

Cuando se inicia la segunda etapa de acaparamientos de tierra en el mundo, con la crisis financiera de 2008, no sólo se diversifican los países de destino de estas inversiones, sino que se incorporan en el escenario nuevos inversores provenientes de países que hasta ese momento no estaban participando del negocio de adquisición de tierras. Este es el caso de países árabes como Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos y Egipto y algunos países del sudeste asiático, como Malasia y Singapur, afectados por la crisis alimentaria y amenazados por la diversificación de las fuentes de energía con los biocombustibles. Como las empresas petroleras multinacionales, los países del Medio Oriente, grandes exportadores de petróleo, invierten en biocombustibles para mantener su tajada del mercado de energéticos

En este momento se conectan la crisis financiera con la crisis alimentaria mundial de 2007-2008, a través del proceso de financierización del sector agro-alimentario. Ghosh (2010) muestra cómo la desregulación financiera llevada a cabo en Estados Unidos en la década del 2000 permitió la entrada de inversores financieros, como fondos de pensión, compañías de seguros y bancos, al comercio de materias primas, que hasta ese entonces estaba vetada por ley para evitar la especulación financiera con este tipo de productos, sin ningún requisito de divulgación o supervisión regulatoria. Como consecuencia de la crisis financiera, de esta forma, la tierra comenzó a tener un mayor atractivo como una opción de inversión no sólo por las empresas de agro-negocios, que son las que protagonizan la adquisición de tierras de la etapa anterior, sino por operadores financieros interesados en disminuir los riesgos de su cartera (Cotula, 2012; HLPE, 2011) . Esto potenció el aumento en el precio de los alimentos, sumado a otros factores, como el aumento en el precio de los biocombustibles y el petróleo, provocando una crisis alimentaria en muchos países del mundo, pero sobre todo en países africanos.

Dinámica regional del acaparamiento de tierras

El análisis presente en este apartado se realizó en base a la revisión de los principales estudios de caso encontrados en la literatura. La información recopilada por medio de este método se sistematizó en base a tres dimensiones para permitir la comparabilidad: (i) el mecanismo que llevan a cabo los inversores para adquirir tierras teniendo en cuenta el tipo de tenencia de la tierra de aquellas áreas –es decir, si se trata de tierras privadas, estatales o comunitarias; (ii) el papel del Estado en el proceso de acaparamientos; y (iii) el origen de los principales inversores externos en cada región.

Más allá de las características institucionales, políticas y sociales específicas de cada país, el siguiente análisis a nivel regional se realiza sólo en base a aquellos factores que se encontraron presentes en todos o en la mayoría de los países de cada región. Es decir, se trata de encontrar las características generales del fenómeno para ubicar a los casos latinoamericanos y, en particular, al caso argentino en relación a esas características, y poder determinar qué factores específicos del acaparamiento de tierras en Argentina son generalizables a la problemática a nivel mundial.

El acaparamiento de tierras en África

Para entender las características que tiene el acaparamiento de tierras en África es necesario hacer una breve mención respecto del proceso de independencias y colonización de tierras de estos países. Las independencias políticas de los países africanos comienzan a ocurrir recién después de la segunda guerra mundial, a partir de la década de 1950. Como parte de los procesos de construcción de los nuevos Estados nacionales, muchos de estos países aplicaron reformas agrarias bajo distintas modalidades. La modalidad que más se difundió fue la estatización de las tierras y la distribución de derechos de usufructo de las mismas a las comunidades bajo formas de tenencia comunitarias (Lavers, 2012) . De esta forma, la mayor parte del territorio de algunos países africanos, tales como Etiopia, Mozambique, Tanzania y Ghana, quedó bajo propiedad estatal pero bajo tenencia –derecho de uso y usufructo– comunitaria. En estos países, se prohibió la propiedad privada de la tierra. En otros países, como Sudán, Camerún y Burkina Faso, aunque la propiedad privada de la tierra era formalmente permitida, en los hechos la mayor parte también quedó en manos del Estado (Babiker, 2011; The Oakland Institute, 2011) .

A partir de la década de 1990, los organismos multilaterales de crédito comienzan a exigir a los gobiernos africanos la aplicación de reformas estructurales de apertura al capital extranjero y de individualización de los derechos de propiedad sobre la tierra. Frente a estas presiones, desde fines de los noventa y principios de los 2000, muchos gobiernos comienzan a permitir la adquisición de tierras por parte de inversores extranjeros. La metodología de entrada consistía en que el Estado repartía las tierras sin uso productivo disponibles en el país. En la mayoría de los casos, los gobiernos no incluyeron –ni incluyen– como uso productivo el pastoreo y la agricultura migratoria, por lo que estas tierras entraron en la clasificación de no usadas y fueron asignadas al capital extranjero. En Etiopía, por ejemplo, se produjo un grave problema en términos de desplazamientos de comunidades completas y de despojo de las tierras comunitarias que eran utilizadas para las actividades de pastoreo, principal actividad económica de muchas aldeas. Y en Mali, lejos de localizarlos en tierras marginales o sin uso, todos los acuerdos sobre tierra estudiados están concentrados en las zonas con mayor potencial agrícola del país. En la mayoría de los países, las tierras permanecen en manos del Estado y se arriendan al capital extranjero por periodos que van desde los 10 hasta los 99 años (Vermeulen, Cotula, 2010) . De hecho, en la tabla del anexo puede verse cómo el 97,6% del total de hectáreas fueron adquiridas a través de licencia de explotación, arrendamiento o concesión.

El papel del Estado en el acaparamiento de tierras de los países africanos va aún más allá de asignar él mismo las tierras estatales al capital extranjero: adicionalmente, los gobiernos otorgan exenciones impositivas si las compañías cumplen con determinados objetivos de producción y exportación o les otorgan préstamos en condiciones favorables, a tasas más bajas que los bancos comerciales, si las empresas se comprometen a generar encadenamientos dentro del país. La justificación que dan los gobiernos para otorgar estos beneficios es que estas inversiones permitirán aumentar la productividad de la producción agropecuaria de los países, permitiendo solucionar los problemas de seguridad alimentaria y a la vez aumentar las exportaciones. El actual plan de desarrollo de Kenia, por ejemplo, considera explícitamente a la inversión extranjera como la clave para el desarrollo agrícola. En otros países, como Ghana, Mozambique y Tanzania, las agencias de promoción de la inversión facilitan la adquisición de las licencias, los permisos y las autorizaciones para que los inversionistas extranjeros adquieran derechos sobre la tierra. Como han mostrado muchos de los estudios de caso consultados, los efectos de estas inversiones en términos de generación de empleos, encadenamientos y soberanía alimentaria no resultaron ser los que se anunciaron desde un principio.

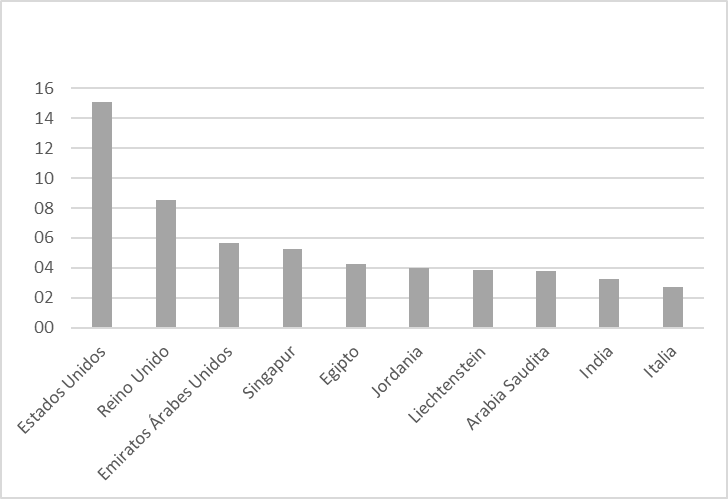

Gráfico 4.

Los 10 principales países que acaparan tierra en África 2000-2017. Porcentaje sobre el total de tierra acaparada en la región

Elaboración propia en base a Landmatrix.

En el gráfico 4 se muestran los 10 principales países que acaparan tierras en África. Los que más participación tienen son Estados Unidos, Reino Unido y Emiratos Árabes Unidos. Al comparar con el resto de las regiones en las secciones siguientes, puede observarse que en África hay una mayor cantidad de países adquiriendo tierras, por lo que la participación de cada uno de ellos es menor a la que estos mismos países tienen en otras regiones. Tal vez esto pueda deberse, por un lado, a que el fenómeno lleva más años en África que en otras partes del mundo o las mayores facilidades para adquirir tierras que hay en esta región, ya que al estar centralizadas en los Estados, la negociación se realiza con menos actores; y, por otro lado, a las huellas dejadas por los procesos de descolonización, dado que todos los países coloniales tienen inversiones sobre sus ex-colonias.

El acaparamiento de tierras en Asia

El proceso de acaparamiento de tierras en Asia presenta algunas características similares al caso de los países africanos, sobre todo respecto a la cuestión de la tenencia de la tierra que es adquirida por inversores extranjeros. Es decir, principalmente en algunos países como Bangladesh, Indonesia, Camboya, Laos, Vietnam y Filipinas, el acaparamiento de tierras se da a través de las tierras no privadas, ya sean estatales, públicas o comunitarias (Borras, Franco, 2011), y esto se debe, al igual que en el caso de África, a las características que pasó a tener la estructura de propiedad de la tierra durante los procesos de descolonización a partir de mediados del siglo XX.

Luego de las independencias, muchos países realizaron reformas agrarias desde la década de 1950 hasta los años ochenta. Estas reformas siguieron diferentes mecanismos: colectivización en Vietnam y China, distribución de derechos de tenencia en India y Bangladesh, estatización en Indonesia y Filipinas, etc. (Quizon, Coalition, 2013) . A partir de la década de los ochenta y, principalmente, a partir del fin de la guerra fría, luego de la aplicación de programas de ajuste y reformas estructurales exigidas por el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional como condiciones para el otorgamiento de financiamiento, muchos de estos países comenzaron a realizar reformas en vías de abrir la explotación agropecuaria al capital privado. Este proceso no se dio, en todos los casos, a través de la privatización de la tierra, sino a través de procesos de asignación de tierras estatales por medio de arrendamientos a grandes inversores, debido al mantenimiento de determinadas estructuras legales previas. Por ejemplo, en Laos y Vietnam, las Constituciones establecen que la tierra pertenece al pueblo de la nación y es administrada por el Estado en su nombre; por lo que en estos países la tierra no puede ser vendida, sino que sólo puede ser transferida por medio de arrendamientos por parte del Estado.

A partir de ese momento, gran parte de las políticas de desarrollo de estos países comenzaron a basarse en el aumento de la producción agropecuaria de la mano de grandes inversiones y explotaciones capitalistas, en detrimento de las producciones familiares de subsistencia o comunitarias. La metodología más general encontrada en los casos analizados es que los Estados declaran zonas especiales para la producción de un determinado bien –jatropha, manglares para el cultivo de camarones, palma, etc. – y asignan la tierra perteneciente a estas áreas a inversores extranjeros. El resto de las tierras que no entran dentro de estas zonas son asignadas a los campesinos locales sobre todo a través de la formalización de derechos consuetudinarios (Hofman, Ho, 2012; Kenney-Lazar, 2012) . En la mayoría de los países asiáticos, los extranjeros tienen prohibido acceder a la propiedad de la tierra, pero no al arrendamiento, por lo que ésta es la forma usual por medio de la cual adquieren tierras en estas zonas especiales por períodos que van desde los 30 a los 99 años, dependiendo el país. En la tabla del anexo puede verse que el 89% de la tierra adquirida por extranjeros entre 2000 y 2017 se realizó a través de arrendamiento o concesiones. Otra importante forma por medio de la cual los inversores extranjeros acceden a estos espacios, en Tailandia y Camboya por ejemplo, es a través de la adquisición de participaciones en empresas con mayoría de capital local (Hofman, Ho, 2012).

Lo que comenzó a ocurrir en los últimos años es que el interés de los inversores extranjeros comenzó a sobrepasar los límites de las zonas especiales. En Bangladesh, este desplazamiento se dio con la venia de muchos líderes políticos locales a través de un proceso sumamente violento de desalojo de los campesinos de esas tierras estatales por pandillas armadas (Feldman, Geisler, 2012) . Por el contrario, en Laos se dio a través de negociaciones y de la cesión de los derechos de uso y usufructo de las comunidades a cambio de la promesa de construcción de infraestructura para las mismas –tendido eléctrico, caminos, puentes, escuelas y hospitales– por parte del inversionista, que raras veces han cumplido (Kenney-Lazar, 2012).

Este proceso de grandes adquisiciones de tierra por parte de extranjeros en Asia produjo un abrupto cambio en el uso de la tierra. Uno de los patrones de cambio en el uso de la tierra más extendido en esta región fue el traslado de tierra destinada a la producción de alimentos a tierra destinada a la producción de cultivos para biocombustible. Por ejemplo, en Filipinas, mucha de la tierra puesta a producir jatropha y mandioca para etanol eran tierras de agricultura de subsistencia; y también es el caso de muchas de las tierras de expansión de la palma en Indonesia. Otro patrón importante es el cambio de uso de tierras con bosques a tierras destinadas a la producción de alimentos para exportación. Este es el caso de la deforestación masiva en Indonesia y Malasia para la producción de palma aceitera, y se está expandiendo el mismo cambio en Filipinas, Tailandia y Camboya (Borras, Franco, 2011) .

Respecto al papel del Estado, el proceso de asignación de tierras a extranjeros se basa en las políticas de desarrollo que están llevando a cabo estos países, de aumento en la producción de cultivos, principalmente, para biocombustible y alimentos de exportación. El argumento para esto, por parte de muchos gobiernos, es que el capital nacional no es suficiente para realizar las grandes inversiones necesarias en infraestructura y tecnología para alcanzar estos objetivos. En el caso de Laos, por ejemplo, el gobierno ha denominado al proceso de arrendamiento de tierras estatales a extranjeros como una política de “convertir la tierra en capital”, para obtener a cambio ingresos por el alquiler e impuestos por la producción (Kenney-Lazar, 2012). Sin embargo, los estudios muestran que la misma no ha tenido los resultados anunciados para justificar su implementación. De 2004 a 2005, los ingresos derivados de los activos de tierras estatales ascendieron a 7,2 millones dólares; es decir sólo un 0,24 por ciento del PIB de aquel país. Por su parte, en el caso de las concesiones de tierras realizadas por las mismas comunidades a través de la cesión de sus derechos sobre ellas, una serie de informes ha demostrado que los impactos sociales y ecológicos fueron devastadores debido a la contaminación producida, las escasas oportunidades de empleo que estos proyectos generaron y la pérdida de acceso a la tierra y recursos naturales por parte de las comunidades locales.

Gráfico 5.

Los 10 principales países que acaparan tierra en Asia, 2000-2017. Porcentaje sobre el total de tierra acaparada en la región

Elaboración propia en base a Landmatrix.

El gráfico 5 muestra los 10 principales países de origen de los inversores extranjeros que poseen tierras en Asia. A diferencia del caso africano, se observa aquí una gran presencia de inversores de la misma región, sobre todo de China, Malasia y Singapur. Al mismo tiempo, un país que, como vimos tiene una gran presencia en África, como es Estados Unidos, no aparece aquí dentro de los principales acaparadores. De la misma forma, los países europeos tampoco tienen tanta participación como en África.

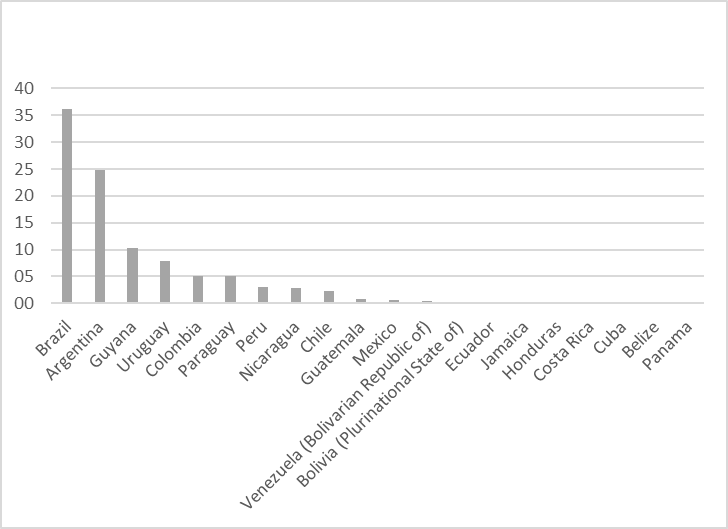

El acaparamiento de tierra en América Latina (grafico 6)

Los tres países que reciben más inversiones en adquisición de tierras entre 2000 y 2017 en América Latina son Argentina, Brasil y Guyana, países en donde la concentración de la tierra ya era una característica importante mucho tiempo antes de que este fenómeno comenzara (Sauer, Pereira Leite, 2011; Murmis, Murmis, 2010) [5].

Gráfico 6.

Tierra acaparada en países latinoamericanos

Elaboración propia en base a Landmatrix.

De la mano del aumento internacional en el precio de muchos alimentos y materias primas agrícolas, al igual que lo observado en todas las regiones estudiadas en este artículo, los gobiernos de América Latina comenzaron a incentivar la inversión extranjera en toda la cadena agroindustrial, como parte de planes de desarrollo focalizados en el aumento de la producción y exportación de estos cultivos. Por ejemplo, el Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014 de Colombia define a la agricultura de exportación como “una de las locomotoras del desarrollo” (Departamento Nacional de Planeación, 2010) , que requiere para su puesta en marcha del fomento a la inversión de proyectos agroindustriales, la ocupación de tierras baldías, la concesión sobre tierras del Estado, la utilización de tierras dentro de reservas forestales, la recuperación de tierras inexplotadas o explotadas inadecuadamente. Otro ejemplo es el caso del Plan Estratégico Agroalimentario Participativo y Federal 2010-2020, puesto en marcha durante el gobierno de Cristina Fernández en Argentina, donde se plantea entre los objetivos principales aumentar la producción de soja un 35% y la producción de maíz genéticamente modificado un 103% para el año 2020, y al mismo tiempo aumentar las exportaciones del sector agroalimentario un 80%, con porcentajes de aumento que van desde un 49% para las exportaciones hortícolas hasta un 312% para las exportaciones de girasol.

En el caso del gobierno brasilero, el incentivo a la adquisición de tierras por parte de extranjeros es aún más explícito, a través de los proyectos de colonización dirigida por el Estado y expansión agroindustrial en colaboración con gobiernos extranjeros que se implementan en el país. Un ejemplo de estos proyectos es el Programa de Cooperación Brasilero Japonesa de Desarrollo Agrícola en el Cerrado Brasilero para la producción de soja con financiamiento de aquel país asiático (Clements, Fernandes, 2013) .

Ahora bien, a diferencia de lo que se observa en otras regiones como Asia o Europa del Este –materia de la próxima sección–, en América Latina la inversión extranjera tiene el mismo tratamiento que la inversión nacional; es decir no se hace ninguna discriminación, en términos de derechos y obligaciones, respecto del origen de los capitales. Por ejemplo, en Brasil se derogó en 1995 el artículo constitucional que distinguía entre compañías nacionales y extranjeras y, de esta forma, eliminó las barreras a la cantidad de tierra que los inversores extranjeros pueden adquirir (Clements, Fernandes, 2013). En Colombia, los extranjeros pueden invertir casi en cualquier sector sin autorización previa, ingresar capitales, maquinaria y tecnologías, y acceder a beneficios de la misma forma que los nacionales (Salinas Abdala, 2012) . Del mismo modo, en Argentina, la ley de inversión extranjera establece que estos capitales tienen igual tratamiento que un inversor local. En este sentido, no hay áreas en las cuales no puedan invertir, pueden ocupar las ganancias del modo que mejor les convenga y no tienen que requerir autorizaciones burocráticas previas (Azpiazu, Schorr, Manzanelli, 2012) . Según como puede verse en la tabla del anexo, América Latina es la única región donde la forma principal de acceso a la tierra por parte de los extranjeros es la compra directa. El 62,7% de la tierra se adquirió a través de este método.

En muchos de estos países, tales como Argentina, Bolivia o Brasil, en los últimos años se han sancionado o se están discutiendo leyes que han sido presentadas por los gobiernos como límites a la propiedad extranjera sobre la tierra. Sin embargo, en la mayoría de los casos, el alcance de estas leyes ha sido bastante limitado debido a que sólo restringen la propiedad y no otro tipo de tenencia sobre la tierra como el arrendamiento, la aparcería, etc.. Los límites a la adquisición siguen siendo considerablemente altos y no afectan derechos adquiridos (Barberi, Castro, Álvarez, 2013; Wilkinson, Reydon, Di Sabbato, 2012). Incluso, en países como Argentina y Brasil, con la asunción de gobiernos de derecha en los últimos años, ha habido retrocesos en términos de este tipo de legislación, derogando las leyes sancionadas durante los gobiernos anteriores (Costantino, 2017) .

Tal como se vio en los otros apartados, el proceso de acaparamiento de tierras observado en otras regiones se está dando, principalmente, a través de la transferencia a inversores extranjeros de predios estatales o bajo formas de tenencia comunitarias, transferencia que en muchos casos está signada de graves hechos de violencia y corrupción. En América Latina, muchas de las inversiones en tierra se realizan en tierras estatales arrendadas por los gobiernos provinciales, como el caso de Argentina, así como en zonas de frontera desplazando a los pueblos indígenas, como el caso de los territorios afrocolombianos, o tomando pastizales, como el caso del Cerrado, en Brasil (Borras, Kay, Gómez, 2012) . De la misma forma, el ejemplo de Colombia resulta interesante pues aquí se han observado numerosos casos en donde el uso de violencia explícita ha resultado fundamental para desplazar campesinos y comunidades locales de tierras atractivas para el cultivo de palma aceitera (Grajales, 2011) .

Sin embargo, el caso latinoamericano presenta una característica que lo distingue del resto de las regiones respecto al punto señalado en el párrafo anterior: además de la adquisición de tierras estatales y comunales, los inversores extranjeros en América Latina también adquieren tierras de propietarios privados, individuos quienes venden o arriendan a empresas extranjeras. En esta región, entonces, el acaparamiento de tierras no se da sólo a través de la “acumulación por desposesión” (Harvey, 2004); es decir a través de la transformación en capital de un recurso que antes no lo era –como los recursos públicos o comunales– como en otras regiones del mundo –Asia, África o Europa del Este–, sino que aquí este proceso suma un mecanismo más para la adquisición de tierras por parte de extranjeros: la venta o el arrendamiento por parte de particulares.

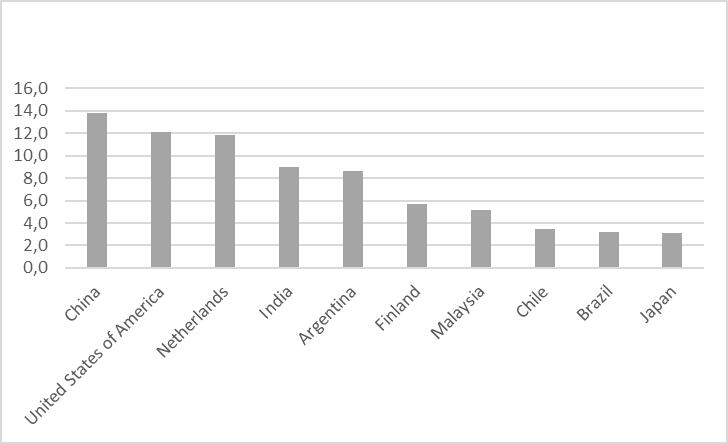

Estos inversores son, principalmente, estadounidenses y chinos. Como se observa en el gráfico 7, entre estos dos explican el 25,9% del total del acaparamiento de tierras en la región.

Gráfico 7.

Los 10 principales países que acaparan tierra en América Latina. Porcentaje sobre el total de tierra acaparada en la región

Elaboración propia en base a Landmatrix.

A diferencia de lo observado en otras regiones donde uno u otro de estos dos países tiene presencia preponderante –por ejemplo, Estados Unidos en África u Oceanía; y China en Asia–, la similar e importante presencia de ambos países, China y Estados Unidos, en Latinoamérica, entonces, parecería indicar que ésta es una región en donde actualmente ambas potencias se estarían disputando el poderío y la influencia.

El acaparamiento de tierras en Oceanía

Una cuestión importante del acaparamiento de tierras en Oceanía, según los datos de la base Landmatrix, es que el 99,8% de toda la tierra adquirida por extranjeros en este continente se ha dado en un solo país: Papúa-Nueva Guinea[6]. Debido a que tampoco se encontraron estudios de caso de este fenómeno en otro país del continente, el relato de esta región se limitará a este país.

Desde su independencia de Australia en 1975 y hasta hace pocos años, el 97% de la tierra en Papúa estaba bajo formas consuetudinarias de tenencia, garantizadas y protegidas por la Constitución. Sin embargo, las políticas de desarrollo que comenzaron a aplicarse en la década del 2000 tuvieron como objetivo revertir esta situación (Filer, 2011) . La prioridad de la estrategia de desarrollo del gobierno, ratificada por el primer ministro en 2013, es “liberar la tierra y destrabarla para su uso productivo” (The Oakland Institute, 2013), disminuyendo la participación de tierra bajo formas de tenencias consuetudinarias sobre el total del territorio nacional[7].

El resultado de esta política de desarrollo fue que en los últimos años un tercio de las tierras del país –14 millones de hectáreas– han sido transferidas de las comunidades a inversores extranjeros, a través de dos mecanismos: el esquema de “arrendamiento y posterior arrendamiento” o lease lease-back scheme y los “Arrendamientos especiales a la agricultura y los negocios”. El primero se refiere a un mecanismo orientado a eliminar los derechos consuetudinarios y funciona así: un poseedor de derechos consuetudinarios sobre la tierra arrienda ese derecho al gobierno, quien crea un título formal sobre esa parcela y vuelve a arrendárselo a la misma persona. Ese título, entonces, puede ser usado por la persona como colateral para un crédito bancario o de base para subarrendar la tierra a terceros. De hecho, en esto último se basa el segundo mecanismo mencionado, los “Arrendamientos especiales a la agricultura y los negocios”, que se refiere a un programa gubernamental de arrendamientos concedidos especialmente para proyectos madereros y de cultivo de palma aceitera (Filer, 2011; The Oakland Institute, 2013). De hecho, el 97% de la tierra en Oceanía fue adquirida a través del arrendamiento o la concesión entre 2000 y 2017, cosa que se aprecia en la tabla del anexo.

Una comisión de investigación, creada en 2011 para controlar este proceso, encontró que la mayoría de estos arrendamientos fueron realizados bajo amenaza, intimidación, soborno y, en algunos casos, sin el consentimiento libre e informado de los propietarios. Estos procedimientos incluían, entre otros, el uso de nombres y firmas falsas en los contratos de arrendamientos y la provisión de transportes, alojamiento y sobornos a la policía local a cambio de la protección de los proyectos (Bouchard, 2013) .

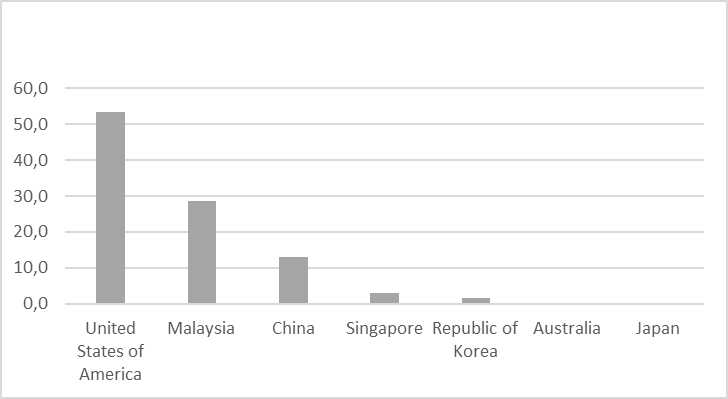

Todo este proceso ha convertido a Papúa-Nueva Guinea en el segundo mayor exportador de troncos tropicales en el mundo, después de Malasia, exportando más de 3 millones de metros cúbicos de madera al año, principalmente a China. De hecho, estos dos países, junto con Estados Unidos, según los datos de Landmatrix, concentran la mayor participación en acaparamiento de tierras de este país como puede observarse en el gráfico 8.

Gráfico 8.

Países que acaparan tierra en Oceanía. Porcentaje sobre el total de tierra acaparada en la región

Elaboración propia en base a Landmatrix.

Según los estudios de caso consultados (Filer, 2011; The Oakland Institute, 2013; Bouchard, 2013), la falta de infraestructura básica y servicios para la población sigue siendo una característica común de las comunidades donde se está produciendo el acaparamiento.

El acaparamiento de tierras en Europa del Este

Los principales países de esta región donde se ha generalizado el fenómeno de la adquisición a gran escala de tierras son Rusia, Ucrania, Kazajistán y Rumanía. La pertenencia de algunos de estos países a la ex Unión Soviética y la desintegración de las cooperativas y las empresas estatales podría ser un dato relevante a la hora de entender la estructura de propiedad de la tierra al momento de producirse estos acaparamientos.

En 1991, en Rusia se llevó a cabo una reestructuración agrícola y una reforma agraria basada en el otorgamiento de participaciones sobre la tierra de las ex granjas estatales colectivas a los anteriores empleados que trabajan en ellas. Estas participaciones no incluían la propiedad individual real sobre la tierra, sino que eran certificados que avalaban su derecho a parcelas de tierra sobre el territorio de estas granjas. Es decir, no se les otorgaba el derecho de propiedad, sino el derecho a convertirse en propietarios, lo cual podía ocurrir si el productor tramitaba el registro de propiedad de la tierra. Sin embargo, este proceso de transformación de las participaciones otorgadas por el Estado en derechos de propiedad debía realizarse individualmente y requería de mucho tiempo y recursos financieros debido a la intrincada red burocrática del país. Tal es así que para el año 2009, de los 12 millones de productores con este tipo de participaciones sobre la tierra, sólo 400.000 habían registrado la propiedad sobre las parcelas que les habían entregado. A partir de una nueva ley de tierras en el año 2002, estas participaciones pasaron a ser transferibles; es decir, se pueden alquilar o vender a otros propietarios y operadores. Y esto fue lo que ocurrió en muchos casos (Visser, Mamonova, Spoor, 2012) .

Luego de la severa crisis por la que pasaron los países de la ex Unión Soviética durante la transición, que implicó una fuerte caída en la producción de alimentos, en los años noventa, los gobiernos de Rusia, Ucrania y Kazajistán presentaron, en la década del 2000, planes de desarrollo orientados a ubicar a la región como la OPEP de los granos, aumentando la producción y exportación de cultivos. Siguiendo estos objetivos, por ejemplo, el Estado ruso ha estado jugando un rol importante en el proceso de adquisición de grandes extensiones de tierra por parte de extranjeros, no sólo permitiendo estas grandes adquisiciones, sino además a través de estímulos financieros como bajas en los impuestos o créditos subsidiados (Visser, Spoor, 2011) .

En ninguno de estos países, los extranjeros están oficialmente habilitados para adquirir tierra agrícola. Sin embargo, lo hacen a través de subsidiarias locales consideradas por la ley como compañías nacionales. La adquisición de tierras por parte de los mismos, si bien se inicia en los noventa, cobra fuerza en la década de los 2000, junto con la entrada de inversiones extranjeras a las empresas de servicios públicos como ferrocarriles, electricidad y servicios financieros, que en la década anterior habían sido dejadas en manos de los Estados. La adquisición, entonces, se realiza a través de la compra o alquiler de las participaciones sobre la tierra de los productores por medio de subsidiarias locales y, en algunos casos también, a través de procedimientos ilegales como la falsificación de los documentos (Visser, Spoor, 2011).

Es decir, el papel de los Estados en el proceso de acaparamiento de tierras en estos países resulta fundamental, no sólo a través de facilidades financieras e impositivas sino, sobre todo, a través de la sanción de toda una legislación que ha permitido en el transcurso del proceso de transición hacia el capitalismo, la propiedad, la transferencia y la venta de la tierra que hasta ese momento no estaba habilitada.

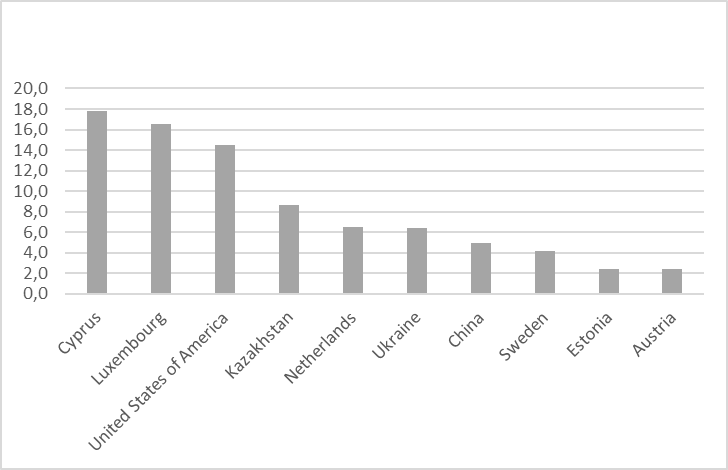

Por último, el siguiente gráfico muestra, al igual que lo hicimos en los casos anteriores, los 10 principales países que están adquiriendo tierras en Europa del Este.

Gráfico 9.

Los 10 principales países que acaparan tierra en Europa del este. Porcentaje sobre el total de tierra acaparada en la región

Elaboración propia en base a Landmatrix.

Resulta notoria, en este caso, la participación de paraísos fiscales –como Chipre y Luxemburgo, que explican entre los dos el 34%– en las inversiones en tierras en Europa del Este. La presencia de Estados Unidos, al igual que lo observado en África, también es muy importante y todas las inversiones de este país se realizan en Ucrania, país donde existe un conflicto abierto entre Estados Unidos y Rusia por el control de las reservas gasíferas (gráfico 9).

Reflexiones finales

El fenómeno del acaparamiento de tierras comienza en la década del 2000 de la mano de las principales corporaciones agroalimentarias estadounidenses, algunos fondos europeos y la expansión de las empresas estatales chinas. Con la crisis de 2008 cambia la tendencia anterior al diversificarse tanto el tipo –ya no serán sólo trasnacionales dedicadas a los agro-negocios sino también inversores financieros– como el origen –se suman países árabes y del sudeste asiático– de los inversores, así como el destino de las inversiones en adquisición de tierras, que cobran mayor relevancia las inversiones de América Latina.

En todas las regiones estudiadas, el mecanismo de adquisición de tierras por parte de extranjeros está íntimamente relacionado con la estructura de propiedad de la tierra del país. En este sentido, en Asia y África el principal mecanismo es el arrendamiento directo por parte del Estado; en Oceanía y Europa del este el principal mecanismo es el arrendamiento de los derechos de uso, no de propiedad, sobre la tierra que tienen los articulares; y en América Latina, aunque existen transferencias directas por parte de los Estados de las tierras públicas, el principal mecanismo de acaparamiento es a través de contratos entre particulares, ya sea venta o arrendamiento.

Esto tiene que ver con la escalada que tuvo el fenómeno y la novedad del mismo a partir de la década del 2000. Como decíamos en el apartado 1, el acaparamiento de tierras es el nuevo formato que toma la tendencia a la concentración de la tierra, en un contexto de intensificación de los flujos mundiales de capitales y de desregulación de las cuentas externas de los países. Y esto resulta tanto más evidente en el caso latinoamericano, donde el acaparamiento se dio, principalmente, a través del mercado con transacciones privadas. Sin embargo, ésta no es la regla para el resto de las regiones del Sur del mundo. Entonces, ¿por qué el fenómeno aparece recién ahora con esta forma particular? En América Latina, las precondiciones para el acaparamiento de tierras por parte de extranjeros venían dadas desde los setenta: apertura de las cuentas externas, desregulación de los mercados, igualdad de tratamiento hacia las inversiones extranjeras, etc. Sin embargo, en el resto de las regiones del mundo el proceso de reformas estructurales comienza a aplicarse recién en la década de los noventa. Para que este proceso de reformas permitiera la entrada de inversiones a las tierras no fue suficiente sólo un proceso de apertura y liberalización, sino que fue necesario un proceso de acumulación por desposesión, pues en el resto de las regiones del mundo no existía de manera generalizada algo que en América Latina ya nos parece de sentido común: la propiedad privada de la tierra. Entonces, el fenómeno del acaparamiento de tierras como tal aparece cuando todas las precondiciones se dan a escala global. Insistimos, entonces, en que no se trata de un fenómeno de Argentina o América Latina, sino que el acaparamiento de tierras tiene, necesariamente, un carácter global.

Además, teniendo en cuenta cuál es el principal origen de los inversores que están adquiriendo tierras, los países donde las están adquiriendo y para qué lo están haciendo –producción de alimentos, materias primas como madera y cultivos para biocombustibles–, el fenómeno del acaparamiento de tierras a nivel mundial está profundizando el tipo de inserción externa y el papel que tiene cada país en la economía mundial: como país central, exportador de capitales a través de la adquisición de tierras; como país dependiente que requiere de la entrada constante de capitales y cuyo proceso de acumulación está atado a la dinámica de acumulación en el centro; y en el medio, los países como China o algunos países árabes que, al tiempo que se mantienen en el marco de la hegemonía de los países centrales, ejercen cierta dominación a través de sus inversiones y decisiones de producción en algunos países dependientes.

Materiales suplementarios

Anexo (pdf)

Referencias

Azpiazu, D., Schorr, M., Manzanelli, P. (2012). Concentración y extranjerización. Buenos Aires: Capital Intelectual.

Babiker, M. (2011). Mobile pastoralism and land grabbing in Sudan: Impacts and responses. En International Conference on the future of pastoralism, 9. Sussex: Future Agriculture Consortium of Development Studies.

Borras, S., Kay, C., Gómez, S. (2012). Land grabbing and global capitalist accumulation: key features in Latin America. Canadian Journal of Development Studies/Revue canadienne d’études du developpement, 33 (4), pp. 402-416.

Borras, S. M., Franco, J. C. (2011). Political Dynamics of Land-grabbing in Southeast Asia: Understanding Europe’s Role. Amsterdam: Trasnational Institute.

Bouchard, C. (2013). Global Land Grab: Rainforest Vanishing in Shady Deals, Report Says. Disponible en: http://100r.org/2013/11/global-land-grab-rainforest-vanishing-in-shady-deals-report-says/.

Clements, E. A., Manzano Fernandes, B. (2013). Land Grabbing, Agribusiness and the Peasantry in Brazil and Mozambique. Agrarian South: Journal of Political Economy, 2 (1), pp. 41-69.

Costantino, A. (2012). La pampa sigue ancha y ajena: la persistencia del poder terrateniente en la región pampeana argentina durante la etapa de sojización. Tesis de Maestría en Ciencias Sociales, Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales. Sede México.

Costantino, A. (2017). La extranjerización de la tierra en Argentina. Continuidades y cambios entre el macrismo y el kirchnerismo. Estudos internacionais: revista de relações internacionais da PUC Minas 5 (2): 103. https://doi.org/10.5752/P.2317-773X.2017v5n2p103.

Costantino, A., Cantamutto, F. J. (2010). El MERCOSUR agrario: ¿Integración para quién? Íconos, (38), pp. 67-80.

Cotula, L. (2012). The international political economy of the global land rush: A critical appraisal of trends, scale, geography and drivers. Journal of Peasant Studies, 39 (3-4), pp. 37-41.

Departamento Nacional de Planeación (2010). PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 2010-2014 Prosperidad para todos. Bogotá: Departamento Nacional de Planeación de Colombia. Disponible en: https://www.dnp.gov.co/Plan-Nacional-de-Desarrollo/PND-2010-2014/Paginas/Plan-Nacional-De-2010-2014.aspx.

Feldman, S., Geisler, C. (2012). Land expropriation and displacement in Bangladesh. Journal of Peasant Studies, 39 (3-4), pp. 971-993.

Filer, C. (2011). New Land Grab in Papua New Guinea. Pacific Studies, 34 (2/3), pp. 269-294.

Ghosh, J. (2010). Commodity speculation and the food crisis. Journal of Agrarian Change, 10 (1), pp. 72–86.

Grajales, J. (2011). The rifle and the title: paramilitary violence, land grab and land control in Colombia. Journal of Peasant Studies, 38 (4), pp. 771-792. Disponible en: https://doi.org/10.1080/03066150.2011.607701.

Harvey, D. (2004). El “nuevo” imperialismo: acumulación por desposesión. Socialist register, pp. 99-129.

HLPE (2011). Land tenure and international investments in agriculture. July. Roma: Committee on World Food Security. The High Level Panel of Experts on Food Security and Nutrition.

Hofman, I., Ho, P. (2012). China’s “Developmental Oursourcing”: a critical examination of Chinese global “land grabs” discoursel. The Journal of Peasant Studies 39 (1), pp. 1-48.

Kenney-Lazar, M. (2012). Plantation rubber, land grabbing and social-property transformation in southern Laos. Journal of Peasant Studies 39 (3-4), pp. 37-41.

Lavers, T. (2012). Patterns of agrarian transformation in Ethiopia: State-mediated commercialisation and the “land grab”. Journal of Peasant Studies, 39 (3-4), pp. 37-41.

Murmis, M., Murmis, M.R. (2010). El caso de Argentina, pp. 15-59. En: F. Soto Baquero, S. Gómez (eds.) Dinámicas del mercado de la tierra en América Latina y el Carible: concentración y extranjerización, FAO.

Portal Land (2017). Land Matrix. Disponible en: http://www.landmatrix.org/en/.

Puyana, A. (2014). Comentarios a los estudios subregionales discutidos en “América Latina y sus relaciones con China en un mundo en transformación”. México: FLACSO.

Quizon, A., International Land Coalition (2013). Land Governance in Asia. Understanding the debates on land tenure rights and land reforms in the Asian context. Roma.

Salinas Abdala, Y. (2012). El caso de Colombia, pp. 179-209. En: F. Soto Baquero, S. Gómez (eds.) Dinámicas del mercado de la tierra en América Latina y el Carible: concentración y extranjerización, FAO.

Sauer, S., Pereira Leite, S. (2011). Agrarian structure, foreign land ownership, and land value in Brazil. En International Conference on Global Land Grabbing. Land Deal Politics Initiative and Journal of Peasant Studies.

The Oakland Institute (2011). Understanding Land Investment Deals in Africa. Oakland: The Oakland Institute.

Vermeulen, S., Cotula, L. (2010). Over the heads of local people: consultation, consent and recompense in large-scale land deals for biofuels projects in Africa. Journal of Peasant Studies 37 (4), pp. 1-29.

Visser, O., Mamonova, N., Spoor, M. (2012). Oligarchs, megafarms and land reserves: understanding land grabbing in Russia. Journal of Peasant Studies 39 (3-4), pp. 899-931. Disponible en: https://doi.org/10.1080/03066150.2012.675574.

Visser, O., Spoor, M. (2011). Land grabbing in post-Soviet Eurasia: the world’s largest agricultural land reserves at stake. Journal of Peasant Studies, 38 (2), pp. 299-323. Disponible en: https://doi.org/10.1080/03066150.2011.559010.

Notas