Artículos

Tobas occidentales del Chaco Boreal (Sudamérica): evidencia de contactos etnohistóricos y lingüísticos

Western Toba in the Chaco Boreal (South America): Indication of Ethnohistorical and Linguistic Contacts

Tobas occidentales del Chaco Boreal (Sudamérica): evidencia de contactos etnohistóricos y lingüísticos

Indiana, vol. 35, núm. 1, pp. 165-189, 2018

Ibero-Amerikanisches Institut Preußischer Kulturbesitz

Esta obra está bajo una Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-SinDerivar 4.0 Internacional.

Recepción: 30 Abril 2017

Aprobación: 18 Agosto 2017

Resumen: En este trabajo analizamos una particularidad, dentro de la familia lingüística guaycurú, de la lengua de los tobas occidentales, específicamente de la zona del río Pilcomayo Medio en Argentina. Se trata de la distinción entre grupo y grupo restringido en los índices pronominales verbales de primera persona no-singular sujeto, analizada a la luz de evidencias etnohistóricas y lingüísticas. Describimos los contactos interétnicos de los tobas occidentales en el norte de la región del Gran Chaco, llamada Chaco Boreal, entre los siglos XVI y XIX, y comparamos las estrategias de codificación de la primera persona no-singular en los verbos en lenguas de la familia guaycurú y arealmente relacionadas de las familias mataco-mataguaya, tupí-guaraní y zamuco.

Palabras clave: etnolingüística, primera persona no-singular, lenguas indígenas, cazadores-recolectores, Gran Chaco, Bolivia, Paraguay, Argentina, siglos XVI a XIX.

Abstract: Combining ethnohistorical and linguistic perspectives, we have analyzed a peculiarity of the Guaicuruan language spoken by the Western Toba on the Middle Pilcomayo River (Argentina): the distinction between group and restricted group in the first person non-singular subject affixes on verbs that is common among speakers of neighboring languages, but does not appear in other Guaicuruan languages. In our study, we examine the Western Toba ethnohistory of the Northern Chaco region of the South American Gran Chaco between the 16th and 19th centuries. In addition, we compare their first person non-singular verbal encoding strategies with the ones used by other Guaicuruan languages as well as with languages spoken by peoples with whom the Toba engaged in sustained contact, including speakers of the Mataco-Mataguayan, Tupi-Guaraní, and Zamuco families.

Keywords: ethnolinguistics, first person non-singular, indigenous languages, hunter-gatherers, Gran Chaco, Bolivia, Paraguay, Argentina, 16th - 19th centuries.

Introducción

El propósito del trabajo es explicar una particularidad de la codificación de la primera persona no-singular en los índices pronominales de sujeto en los verbos de la lengua de los tobas occidentales, habitantes de la parte norte del Gran Chaco o Chaco Boreal, examinando el mismo rasgo en otras lenguas indígenas de la misma área con las que los tobas han estado en contacto durante extensos períodos de su historia, entre 1500 y 1800. La lengua toba occidental se caracteriza por la presencia de una escisión en la primera persona no-singular en términos de grupo y grupo restringido en los índices pronominales en los verbos, a través de un patrón morfológico (prefijo y morfema discontinuo compuesto por un prefijo de primera persona singular y un sufijo que indica plural de primera persona) que no aparece en hablantes indígenas de grupos tobas orientales y meridionales de la región del Gran Chaco. Proponemos que la codificación de este rasgo en esta variedad de toba puede ser analizada como una categoría influida por contacto con lenguas arealmente relacionadas, clasificadas dentro de las familias mataco-mataguaya, tupí-guaraní, y zamuco, las cuales poseen una distinción de tipo inclusivo/exclusivo en el complejo de primera persona, expresada –en la mayoría de ellas– mediante el mismo patrón morfológico que aparece en toba occidental.

La documentación histórica demuestra que las bandas móviles de cazadores-recolectores toba occidentales del Chaco Boreal mantuvieron contacto sostenido con hablantes de guaycurú (mbayá), mataco-mataguayo (wichí-nocten, guisnai y lhuku’tas –cf. Arenas 2003–, chorote, nivaclé), tupí-guaraní (chiriguano, tapiete), zamuco (chamacoco), arawak (chané), y enlhet (maskoy). Además, según las crónicas coloniales, el Chaco Boreal estuvo poblado por otros grupos cazadores-recolectores, cuyas lenguas y culturas han desaparecido del registro actual. Nuestro argumento, sin embargo, está construido sobre la base de interacciones sociales verificables con grupos vecinos del Chaco Boreal, cuyas lenguas ya han sido descriptas.

Para caracterizar la lengua toba occidental utilizamos datos obtenidos durante nuestro propio trabajo de campo entre los tobas del Pilcomayo Medio (provincia de Formosa, Argentina). Si bien no contamos con datos equivalentes sobre la lengua de los tobas del Pilcomayo Superior (provincia de Salta, Argentina, y departamento de Tarija, Bolivia), los registros etnográficos y los pocos datos lingüísticos que poseemos indican que es posible considerar a ambos, los tobas del Pilcomayo Medio y los tobas del Pilcomayo Superior, como integrantes de un mismo grupo toba occidental.

Este trabajo está organizado de la siguiente manera: en la segunda sección, describimos la expansión de los grupos guaycurúes mbayá y toba en el Chaco Boreal entre los siglos XVI y XIX, con especial atención a las relaciones entre estos guaycurúes y otros grupos indígenas del área. En la tercera sección, presentamos nociones teóricas acerca de los cambios inducidos por contacto; especialmente cuando la categoría implicada es la oposición inclusivo/exclusivo, y se analizan los índices pronominales verbales que codifican primera persona no-singular en lenguas de las familias guaycurú (toba en sus variedades orientales y meridionales, pilagá, mocoví, kadiwéu, mbayá, y abipón), mataco-mataguaya (maká, variedades de wichí, nivaclé, y variedades de chorote), tupí-guaraní (tapiete y avá guaraní) y zamuco (chamacoco). Finalmente, planteamos la eficacia teórica de articular datos etnohistóricos y lingüísticos para entender la distribución de un cierto rasgo lingüístico comparando su distribución entre otras lenguas de una determinada área.

La expansión de los tobas en el Chaco Boreal, entre los siglos XVI y XIX

Presentamos una síntesis de la expansión de las bandas móviles de cazadores-recolectores tobas occidentales, destacando (a) los territorios que ocuparon a través del tiempo, (b) los grupos con los que estuvieron en contacto, y (c) la ubicación de las bandas tobas del río Pilcomayo Superior y Medio durante el período que estamos estudiando. Para entender mejor los contactos ocurridos entre las lenguas y las culturas de los grupos indígenas del área, estudiamos materiales publicados por misioneros jesuitas y franciscanos, administradores coloniales, oficiales de ejércitos nacionales, viajeros, geógrafos, y etnógrafos que visitaron la región desde el inicio de la colonización hasta la primera década del siglo XX.

El Chaco Boreal

El Chaco Boreal es la parte norte de la extensa llanura conocida como el Gran Chaco sudamericano. Es una región semiárida con estaciones seca y lluviosa bien marcadas, que se extiende a través del noroeste de Paraguay, el sureste de Bolivia y el sur de Brasil (Kerr 1892); es decir, desde la Cordillera Andina Oriental hasta el Río Paraguay y el Gran Pantanal. Su límite norte está determinado por el paralelo 16° S, llegando hasta los Bañados de Izozog. Su límite sur es el río Pilcomayo, que corre de oeste a este, desde el piedemonte andino hasta descargar sus aguas en el río Paraguay. Casi todo el Chaco Boreal, excepto el sector noroeste, está drenado por cursos de agua temporales o intermitentes que desembocan en la margen derecha del río Paraguay.

Esta región es una planicie aluvial, casi sin piedras, donde se intercalan pastizales, bosques bajos y matorrales. Ocasionalmente, entre los bosques se encuentran también palmares, salinas y sabanas inducidas por el fuego. Estas llanuras tienen tan poco drenaje que los canales temporales poco profundos se inundan durante la temporada de lluvias (de octubre a marzo). La fauna y la vegetación del Chaco son muy variadas y complejas, y están bien adaptadas a las condiciones del ambiente semiárido. Durante miles de años, muchos pueblos de cazadores-recolectores itinerantes explotaron los abundantes recursos animales y vegetales de esta parte de la llanura chaqueña. Sin embargo, para los pueblos predadores del área, la certeza de contar con alimentos vegetales ha sido más importante que el consumo de los peces o los animales de caza. El desafío para las bandas móviles era encontrar agua potable a través de todas las estaciones del ciclo anual.

Grupos guaycurúes del Chaco Boreal

Los cazadores-recolectores tobas que estudiamos aquí son los más occidentales entre los que hablaban una lengua guaycurú en el Chaco Boreal (Susnik 1986-1987). El idioma toba –junto con el pilagá, mocoví y abipón– se incluye en la rama meridional de las lenguas guaycurúes mientras que el mbayá y kadiwéu están incluidos en la rama septentrional (Campbell & Grondona 2012; Ceria & Sandalo 1995; Fabre 2006; Viegas Barros 2013). Boggiani (1899: 112) sostiene que los guaraníes usaban el apodo guaycurú para designar a las tribus extrañas que les parecían despreciables y enemigas. Guá es una partícula que lleva consigo el significado de gente, habitante o nativo; aú quiere decir malvado, malo, falso, traidor (aunque aí significa ‘bellaco’, según Lafone Quevedo 1896: 5); curú significa sarna, suciedad de la piel e icurú significa sarnoso, sucio; de lo cual se deriva guá-aí-icurú o sea gente malvada y sucia.

Históricamente, muchos grupos indígenas del Chaco Boreal –con rasgos culturales y lingüísticos compartidos– fueron llamados ‘guaycurúes’ por sus vecinos de lengua guaraní. Este fue un apelativo generalizado para grupos guerreros que ocuparon la margen derecha del río Paraguay (Santamaría 1992). Durante el período que estudiamos, varias de las sociedades cazadoras-recolectoras del Chaco Boreal desaparecieron como unidades sociales viables, y muchos otros grupos indígenas desaparecieron en milenios anteriores. Por ejemplo, la arqueología de las zonas del Matto Grosso do Sul ocupadas por los kadiwéo-mbayá demuestra la existencia de grupos cazadores-pescadores-recolectores y de grupos indígenas productores de cerámica cuyos orígenes son anteriores al desarrollo de los pueblos que conocemos desde el período colonial (Martins 2002: 19).

Los mbayás fueron llamados guaycurú por los horticultores Cario guaraníes. Mbayá significa ‘cañaveral’ en guaraní, y se puede interpretar como “gente que vive en los pajonales” (Domínguez 1899: 152). Un cacique mbayá le dijo a Boggiani (1899: 113) que ellos se llamaban a sí mismos eyiuáyeg, la misma autodenominación registrada por Sánchez Labrador (1910) y Dobrizhoffer (1822 I: 125), quienes usaron la ortografía eyiguayegui.

Los eyiguayeguis entraron en el Chaco Boreal cruzando a la ribera izquierda del curso inferior del río Pilcomayo en el siglo xv o tal vez antes. Luego siguieron avanzando hacia el norte y el este. Al ocupar las llanuras semiáridas del chaco norteño, los mbayás seguramente desplazaron a otros grupos cazadores-recolectores, algunos de ellos identificados como lengua-maskoy (Klein & Stark 1977). El término maskoy proviene del nombre usado por los tobas para designar algunos grupos indígenas del Chaco Paraguayo (Unruh & Kalisch 2003: 1), que eran pueblos guerreros también llamados guaycurú por sus vecinos guaraníes (Dobrizhoffer 1822). Susnik (1978) sostiene que los eyiguayeguis entraron en el Chaco Boreal divididos en dos grandes grupos, llamados después mbayá-guazú o norteños y mbayá-mirí o sureños. Al norte del río Verde, en el Alto Paraguay, los mbayá norteños encontraron a los agricultores guaná, con quienes establecieron alianzas matrimoniales y defensivas. Allí estaban en 1547-1548 cuando pasaron las expediciones de los españoles Juan de Ayolas y Domingo Martínez de Irala a través del Chaco Boreal (Schmidel 1970). Darcy Riveiro (citado por Silva 2008: 252) plantea que los antiguos mbayás probablemente hayan tenido que emigrar hacia ese nuevo hábitat a causa de la presión de otros pueblos expansivos y guerreros en el Chaco Austral.

Desde sus territorios entre los paralelos de 18° y 21° Latitud Sur, los antiguos mbayás hacían extensas correrías hacia el oeste, el norte y el este (Silva 2008). En las primeras décadas del 1600, según el jesuita Nicolás del Techo, estos guaycurúes ocupaban la margen derecha del río Paraguay sin tener asiento fijo, y se movilizaban en dirección al Perú, pasando tiempo en las nacientes del Pilcomayo Superior, en el piedemonte andino; “sus pueblos [...] los transportan adonde les da la real gana; esteras portátiles les sirven de casa, y las desenvuelven aquí y allá, [...] no es tanto por ignorancia como por descuido, [ya] que no se dedican a la agricultura, y se mantienen con caza y pesca” (citado por Lafone Quevedo 1896: 6). Del Techo (citado por Lafone Quevedo 1896: 14) estimó que los mbayás sumaban unas 7000 personas y estaban divididos en ocho grupos localizados, extendidos sobre ambas márgenes del río Paraguay. Más de cien años después, el Jesuita José Sánchez Labrador sostuvo que los mbayás estaban divididos en nueve grupos, uno de los cuales vivía en la Misión Nuestra Señora de Belén, mientras los restantes “quedaron en las selvas” (citado por Hervás 1800: 180).

Las bandas guaycurúes se movían dentro de sus territorios cambiando de lugar sus campamentos según la época del año, para evitar las inundaciones o las sequías, o por “cualquier otra causa”. Los distintos grupos indígenas del área “se guardan bien de incurrir [en una intrusión en territorio ajeno], no tanto por el respeto que tengan a una ley que el uso y la necesidad ha venido estableciendo sino por el miedo [...] que se tienen unas a otras” (Boggiani 1899: 110). Cada grupo guaycurú estaba formado por un cierto número de bandas exogámicas, generalmente matrilocales (Helms 1970). Las relaciones sociales entre las bandas se basaban en la cooperación mutua, fortalecida durante fiestas y celebraciones estacionales que eran ocasiones para evocar victorias, competir en juegos de destreza y azar, y encontrar esposas y esposos. Las bandas negociaban acuerdos para llevar a cabo ataques sorpresa y redadas, y pactaban alianzas circunstanciales con los grupos vecinos. A comienzos del siglo XVII, los guaycurúes incorporaron caballos a su modo de vida.

En los documentos coloniales se los llama ‘crueles e indomables’. Para obtener caballos, hierro y otros bienes europeos, las bandas de guaycurúes comercializaban con los colonos productos del monte (por ejemplo, carne, pieles, plumas, tejidos de fibras vegetales). Los guerreros también asaltaban las estancias y los pueblos criollos para conseguir lo que querían, llevándose cautivos que luego intercambiaban por bienes. Después de llevar a cabo un ataque exitoso, las bandas se retiraban a sus territorios, donde todavía eran ‘libres’ –ya que la parte media del Chaco Boreal permaneció inexplorada hasta fines del siglo XIX. Con el tiempo, las bandas mbayás se fueron acercando más a las riberas del Paraguay. Los grupos sureños, disminuidos en número a causa de continuos enfrentamientos con otros indígenas y con los colonos, y también por el efecto de enfermedades nuevas, se desbandaron, acoplándose a las bandas norteñas. Los kadiwéo-mbayá norteños cruzaron a la margen izquierda del Paraguay, en Brasil, a fines del siglo XVIII. Durante el siglo XIX, muy pocos mbayás seguían viviendo en sus territorios tradicionales del Alto Paraguay (Rivarola 2015).

Grupos tobas en el Chaco Boreal

Algunos guaycurúes fueron llamados toba, una palabra guaraní que significa ‘cara’ y que ha sido interpretada como una referencia al rasurado del pelo que practicaban distintos pueblos chaqueños. La interpretación más común de este nombre guaraní es ‘frentones’ (frentes anchas), una designación que también podría aplicarse a los ayoreos y otros cazadores-recolectores del Chaco Boreal. La palabra toba, según el jesuita Ruiz de Montoya, podría derivar del guaraní tovaya, que significa “el que está enfrente, cuñado, enemigo” (citado por Combès 2015: 24, nota 12). Los guerreros de habla guaraní que acompañaron a los primeros conquistadores españoles a través del Chaco Boreal en 1547 y 1548, distinguían las bandas mbayá de las bandas tobas (Schmidel 1970). El nombre toba se utilizó más tarde para designar a diferentes cazadores-recolectores que hablaban variedades del mismo idioma y compartían ciertos rasgos culturales.

Por lo que sabemos, a los tobas occidentales les correspondería más el apelativo de ‘orejones’ –apropiado también para otros cazadores-recolectores de la región conocidos como chorotes, nivaclés, y lenguas– porque usaban en las orejas adornos hechos con “bodoques de madera o pedazos de caña que a veces son de un tamaño tremendo” (Karsten 1920: 124, nuestra traducción). El misionero franciscano José Cardús (1886: 162-163) describió esta costumbre diciendo que tanto los hombres como las mujeres tobas occidentales se perforaban los lóbulos de las orejas y se ponían pedazos de madera cilíndricos, algunos tan gruesos y pesados que las orejas casi alcanzaban a los hombros.

Los tobas habrían entrado al Chaco Boreal posiblemente en la misma época y siguiendo el mismo camino recorrido por los eyiguayeguis, a través del curso inferior del río Pilcomayo (Susnik 1978). En la margen izquierda del Pilcomayo se enfrentaron con los enimagá-cochaboth. Luego siguieron avanzando hacia el norte y el oeste, posiblemente desplazando otros pueblos, y se ubicaron en territorios contiguos a los eyiguayeguis, con quienes siguieron aliándose hasta fines del siglo XVIII.

Las bandas de los antiguos mbayás se encontraban entre el territorio de los enimagá y el territorio de los chamacoco-zamuco (Boggiani 1899: 114). Los antiguos tobas parecen haber estado al oeste y al sur de los antiguos mbayás. Los conquistadores españoles encontraron a los tobas en esa área en 1547 y 1548, cuando atravesaron el Chaco Boreal por primera vez. Los documentos coloniales también registran la presencia de los tobas en el piedemonte andino hacia 1560, ubicados al oriente de los chiriguanos. Los guaraní-hablantes chiriguano, que se encontraban en la región meridional del piedemonte andino ya desde el siglo XV (Saignes 1981, 1985), llamaban icurú a los tobas y empleaban un aumentativo de ese mismo apodo despectivo (icurú-eté o ‘muy piojosos’) para designar a los vecinos matacos (Susnik 1978: 131).

Las bandas tobas occidentales aprendieron mucho del estilo de vida de sus aliados eyiguayeguis. Ya en el siglo XVI se expandieron ocupando las llanuras lindantes con la Cordillera de los Chiriguanos, en una zona cercana al río Pilcomayo conocida como Llanos de Manso. Otras bandas tobas tenían sus territorios más hacia el este, en la zona del curso superior de Yabebirí, un río temporario que desembocaba en el río Paraguay entre los 22° 50’ y 23° 50’ Latitud Sur (Furlong 1964; Vaudry 1933). Las bandas tobas occidentales todavía ocupaban esos territorios –donde los encontró el jesuita Agustín Castañares– a mediados del siglo XVIII. Los tobas del Yabebirí Superior se encontraban a unas 70 leguas al suroeste de la Misión San Ignacio de Zamucos (ubicada en los 20° 50’ Latitud Sur, Frías 1937: 129). En los siglos XVII y XVIII, la zona entre el Yabebirí y el río Verde –que desemboca en el río Paraguay un poco más al norte– estuvo ocupada por otros grupos indígenas, identificados por algunos autores como tonocotés o matarás (Hervás 1800; Lafone Quevedo 1896; Lársen 1877). Los tobas del Yabebirí Superior se aliaban con las bandas tobas de los Llanos de Manso para atacar a los chiriguanos, y también se aliaban con los mbayás y otros grupos vecinos para atacar a los zamucos y a las misiones jesuíticas de la zona de Chiquitos. A fines del siglo XVIII, sin embargo, los tobas del Yabebirí Superior desaparecen de las referencias documentales, posiblemente debido a las mismas razones por la cuales se desbandaron los antiguos mbayá sureños, es decir, a causa de la violencia y las enfermedades. Los lenguas (maskoy) y otros pueblos cazadores-recolectores ocuparon los territorios que los tobas occidentales dejaron vacantes (Susnik 1986-1987).

El territorio de los tobas de los Llanos de Manso estaba ubicado al este de los chiriguanos y los chanés, y al oeste de los mbayás (Aguirre Achá 1933: 7). Esta región, antes llamada los Llanos de Tariunguin (Arenales 1833: 14, nota 2), tomó el nombre del Capitán Andrés Manso después de las fundaciones de las villas de La Rioja y La Nueva Rioja, en 1559 y 1564. Las efímeras villas que fundó Manso estaban en la provincia colonial de Quircota, a unas 80 leguas de la ciudad de La Plata, y a unas 40 leguas de la Cordillera de los Chiriguanos (Arenales 1833; Lozano 1941; Maúrtua Perú 1906). Estas llanuras se extendían entre los Paralelos 21° y 23° Latitud Sur, al este del río Parapetí y al norte del río Pilcomayo (Carretero 1970). Los misioneros jesuitas intentaron sin éxito establecer misiones entre los distintos cazadores-recolectores que habitaban los Llanos de Manso. A fines del siglo XVIII, los tobas seguían ocupando territorios en esa área (Haenke 1974), aunque ya habrían comenzado a acercarse a las riberas del Pilcomayo, en la zona donde este río desemboca en la llanura chaqueña y comienza a fluir por el curso llamado Medio. Algunas décadas más tarde, las bandas tobas occidentales estaban establecidas en ambas márgenes del Pilcomayo Superior y Medio, entre los matacos vejóses, guisnais, y lhuku’tas, y entre los chorotes, los nivaclés y los tapietes. El límite sureste de las bandas del Pilcomayo Medio llegaba hasta el territorio de los pilagás.

En síntesis, los documentos históricos indican que en diferentes períodos y en diversas circunstancias, las bandas tobas occidentales se enfrentaron, hicieron trueques y establecieron alianzas matrimoniales y ofensivas-defensivas con los otros guaycurúes (mbayás y pilagás), guaraníes (chiriguanos y tapietes), zamucos (chamacocos y ayoreos), mataco-mataguayos (noctenes, guisnays, lhuku’tas, nivaclés y chorotes), y maskoy (lengua-cochaboth).

Los tobas del Pilcomayo Superior y Medio

Los tobas que vivían en los alrededores del curso superior y medio del río Pilcomayo a mediados del siglo XIX hablaban variedades muy parecidas del mismo idioma y se consideraban parientes (Brinton 1898; Karsten 1932, 1970). Las distintas bandas estaban unidas por lazos matrimoniales, se visitaban a menudo y coordinaban alianzas ofensivas y defensivas contra pueblos indígenas vecinos y contra colonos bolivianos. El estilo de vida de estos tobas y de otros cazadores-recolectores de las llanuras semidesérticas del Chaco Boreal era muy parecido. Los grupos operaban en forma descentralizada; las bandas y sus líderes formaban unidades independientes que tomaban sus propias decisiones acerca de los movimientos estacionales, y con respecto a sus alianzas con otros grupos indígenas y también con los colonos.

Las bandas del Pilcomayo Superior parecen haber estado divididas en dos grupos regionales: (a) un grupo norteño, con concentración demográfica en Angostura, el lugar donde se fundó la Misión San Francisco Solano y luego el pueblo de Villa Montes; y (b) un grupo sureño, ubicado río abajo, con concentración demográfica alrededor de Teyú, un lugar llamado ‘la capital de los tobas’ por los colonos bolivianos (Mendoza en prensa). Algunos tobas visitaban a sus parientes que vivían cerca de Orán, en Salta, Argentina. Miembros de las distintas bandas tobas alternativamente atacaban y hacían alianzas defensivas con las aldeas de los chiriguanos y chanés, y con los tapietes, los matacos vejoces y guisnais, y los chorotes. Estos indígenas “esencialmente nómadas”, dijo el oficial del ejército boliviano Daniel Campos (1889), seguían un ciclo anual de pesca, caza y recolección: en la estación seca iban hacia el sur, más allá de Cavayurepotí, y llegaban a los campamentos de los chorotes y matacos; después, durante la época de inundación anual del río se dirigían hacia el norte, hasta cerca de la Misión San Francisco Solano. A fines del siglo XIX, en esta zona del Pilcomayo se encontraban campamentos multiétnicos habitados por tobas, chiriguanos, tapietes, chorotes y matacos (Pifferi 1895).

Cardús estimó la población toba en unas 3000 o 4000 personas y dijo que muchos morían durante escaramuzas con los colonos, luchando con tribus vecinas, o atacados por animales salvajes; además, las mujeres dejaban morir a uno de dos mellizos recién nacidos y también a aquellos bebés que nacían con discapacidades físicas, o a los bebés cuyas madres habían fallecido. “Con todo eso”, dijo Cardús (1886: 263), “los tobas no disminuyen, sino que se multiplican”. El estimado de población de Cardús puede haber incluido todas las bandas, tanto las del curso superior como las del curso medio del Pilcomayo, ya que el misionero franciscano conocía la presencia de los tobas a lo largo del río. Unos diez años más tarde, el franciscano Sebastián Pifferi (1895) repitió esta apreciación, y el líder toba boliviano Taycolique le reiteró al etnógrafo Rafael Karsten la misma estimación, aunque el etnógrafo interpretó que Taycolique estaba hablando sólo de las bandas del curso medio del río. Karsten (1970: 6) calculó que los tobas bolivianos sumaban unas 1500 personas en 1911-1912. Sobre la base de las evaluaciones de Cardús y Karsten, que varían de 1500 a 2500 o más, estimamos que en el siglo XIX el número de bandas tobas bolivianas puede haber sido 40 o más, mientras que la población toba del curso medio del río habría sido de más de 500 personas, distribuidas en 14 bandas. En la margen izquierda de la parte media del río, las bandas tobas estaban separadas de las del curso superior del río por los territorios de los chorotes y los nivaclés. En la margen derecha, estaban separadas por los territorios mataco-guisnai y mataco-lhuku’tas. Los tobas del curso medio ocupaban tres áreas contiguas, y se autodenominaban ‘de arriba’, ‘del centro’, y ‘de abajo’. Además, otras bandas tobas recorrían territorios alejados del río, autodenominándose ‘montaraces’. Las áreas que recorrían las bandas ‘de abajo’ y las ‘montaraces’ lindaban con el territorio de los pilagás (Mendoza 2002).

Primera persona no-singular en lenguas indígenas del Chaco Boreal

La intensidad de la interacción entre lenguas, las similitudes y diferencias estructurales (congruencia) entre las mismas, y las propiedades semántico-pragmáticas o estructurales de las categorías afectadas son las direcciones en las que se orientan las explicaciones sobre los procesos de cambio inducidos por contacto (Matras 2007: 34-35). Esta última dirección es analizada por Matras (2007) y proviene del reconocimiento de que las estructuras y los valores paradigmáticos de las distintas categorías frecuentemente se comportan de manera asimétrica cuando se trata de un cambio relacionado con el contacto. Es decir, de acuerdo con Matras (2007: 35), es la funcionalidad de las categorías lo que motiva, sobre todo, los procesos de cambio inducidos por contacto. Las áreas lingüísticas han sido, frecuentemente, descriptas como zonas en las que ocurren cambios de tipo PAT (pattern loans) en los que solo los patrones o la organización y distribución de significados gramaticales y semánticos de una lengua son replicados en otra, mientras que en situaciones de cambio de código la replicación de material de una lengua a otra o de tipo MAT (matter loans) es más relevante (Matras & Sakel 2007: 830; Sakel 2007: 15-17). Específicamente, en lo que respecta a los pronombres, en la muestra translingüística analizada por Matras (2007: 61-62), la incidencia del contacto se observa como producto de la función de términos de tratamiento y su grado de lexicalización (por ejemplo el uso de usted y tú en español en contacto con lenguas que no codifican esa distinción) o del encuentro de sistemas que distinguen entre inclusivo/exclusivo –en el complejo de primera persona resulta relevante la inclusión o no del oyente (Cysouw 2003: 78-90)– y otros que no. En varias lenguas de Sudamérica (Campbell 2012: 293; Musyken 2012: 240, 244), y en lenguas nativas del oeste de Norteamérica (Jacobsen 1980: 204), el contraste entre inclusivo/exclusivo se ha desarrollado por contacto y puede no extenderse a todas las lenguas de una misma familia. En este trabajo, demostramos que es el patrón de codificación de la distinción entre inclusivo/exclusivo en los índices pronominales de lenguas de las familias mataco-mataguaya (excepto chorote), tupí-guaraní (especialmente tapiete) y zamuco (únicamente en chamacoco), arealmente relacionadas con el toba occidental, el que es replicado en los índices pronominales en esta variedad, distinguiéndola del resto de las lenguas guaycurúes.

Describimos los índices pronominales de primera persona no-singular que codifican al argumento único de una cláusula intransitiva (S) y al argumento más parecido al agente de una cláusula transitiva (A), a los cuales nos referiremos en este trabajo como ‘sujeto’, en lenguas de las familias guaycurú (toba occidental del Pilcomayo Medio, toba meridional, toba oriental, pilagá, mocoví, mbayá y abipón), mataco-mataguaya (variedades de wichí, nivaclé, chorote y maká), tupí-guaraní (avá-guaraní y tapiete) y zamuco (chamacoco). Se demuestra que el toba de la zona del Pilcomayo Medio presenta una escisión en los índices pronominales verbales de sujeto en la primera persona no-singular codificada a través de un prefijo y un morfema discontinuo, respectivamente, la cual puede ser considerada una replicación –con los elementos que dispone la lengua– de la estrategia de codificación de estos mismos índices pronominales en lenguas arealmente relacionadas pero con distinta función. En el toba occidental del Pilcomayo Medio la distinción en la primera persona no-singular se da en términos de grupo restringido y grupo, es decir del número de participantes involucrados junto al hablante, mientras que en las demás lenguas ocurre en términos de la categoría de persona implicada junto al hablante (inclusivo/exclusivo). En chamacoco, según Bertinetto & Ciucci (2015), ocurren ambas funciones: la distinción en términos de inclusivo/exclusivo sumada al número de participantes implicados. Ejemplificaremos los índices pronominales de primera persona no-singular en cada una de dichas lenguas. Solo haremos mención a la función sintáctica específica o al tipo de índice pronominal cuando resulte pertinente en lo que respecta a la diferenciación de categoría y/o número de primera persona no-singular en los verbos. De lo contrario, solo ejemplificaremos con unidades de uno de los paradigmas pronominales verbales presentados en cada lengua por los autores consultados, sin describir los sistemas de alineación.

Lenguas de la familia guaycurú

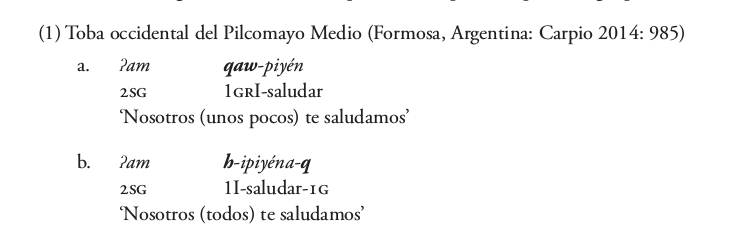

En toba occidental del Pilcomayo Medio (oeste de la provincia de Formosa, Argentina), se registraron dos estrategias de codificación de primera persona no-singular sujeto en los verbos en los tres tipos de índices pronominales con función sintáctica S y A: i. prefijo que codifica primera persona grupo restringido y ii. morfema discontinuo compuesto por el prefijo de primera persona más el sufijo -aq (y sus alomorfos) que expresa primera persona grupo (1a-b).1 Es decir, en esta variedad de toba, a diferencia del resto de las lenguas guaycurúes, ocurre un prefijo cuyo uso es estrictamente pronominal que codifica primera persona grupo restringido y conmuta con un morfema discontinuo –registrado en el resto de las lenguas de la familia– que codifica primera persona grupo.

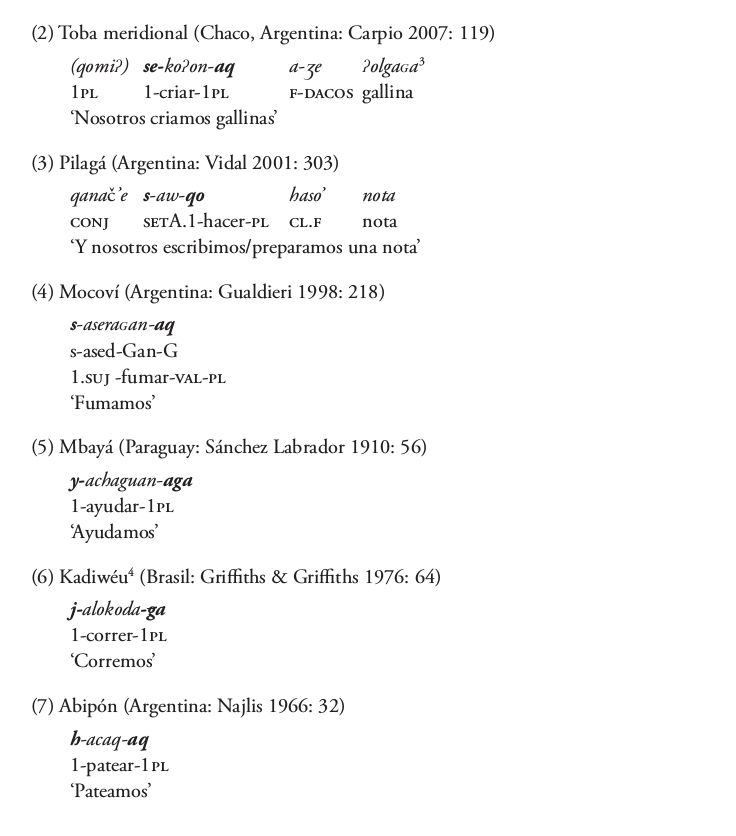

En las variedades más meridionales de toba (provincia de Chaco, Argentina: Buckwalter 1980; Carpio 2007; Censabella 2002; Klein 1981; Messineo 2003) (2), pilagá (Argentina: Vidal 2001) (3), mocoví (Argentina: Gualdieri 1998; Grondona 1998) (4), kadiwéu (Brasil: Griffiths & Griffiths 1976; Sandalo 1995) (5), mbayá (Paraguay: Sánchez Labrador 1910) (6), y abipón (Argentina: Najlis 1966)2 (7) ocurre un único morfema verbal discontinuo que codifica primera persona no-singular, compuesto por el prefijo de primera persona singular más el sufijo -aq (y sus alomorfos) que codifica plural de primera persona.

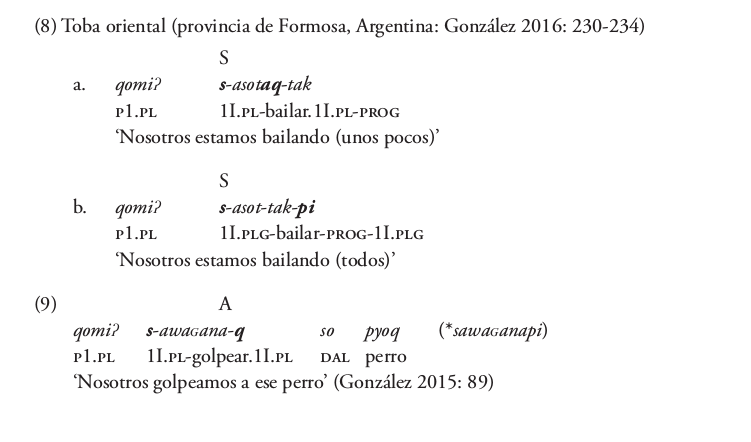

En toba oriental (provincia de Formosa, Argentina), según González (2016: 230-234), se utiliza un único morfema discontinuo para codificar primera persona no-singular –compuesto por el prefijo de primera persona singular más el sufijo de plural de primera persona -(a)q (y sus alomorfos)– excepto cuando se trata de la primera persona no-singular S en los índices pronominales tipo I donde ocurre una escisión en términos de grupo y grupo restringido; ambos codificados a través de un morfema discontinuo compuesto por el prefijo de primera persona singular más los sufijos -(a)q ‘primera persona plural’ (8a) y -pi ‘colectivo’ (8b), respectivamente. En el resto de los índices pronominales solo se detectó el primer morfema (9), al igual que en toba meridional, pilagá, mocoví, mbayá y abipón.

Lenguas de la familia mataco-mataguaya

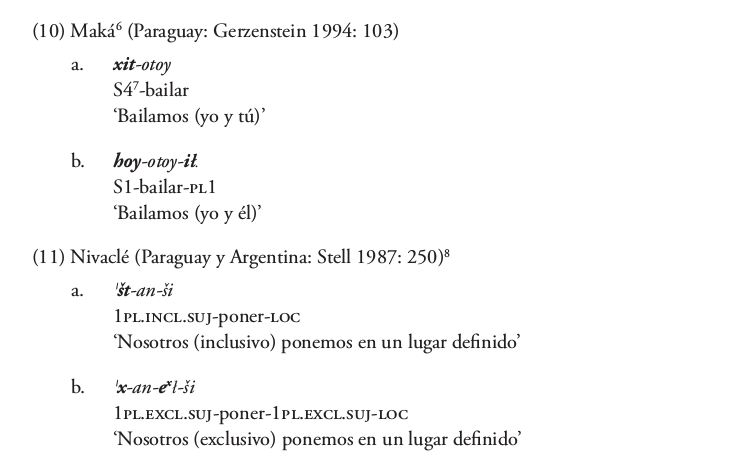

En las lenguas mataco-mataguayas, excepto en chorote5 (Carol 2011; Gerzenstein 1978, 1983), se registró una escisión en los índices pronominales que codifican primera persona no-singular sujeto en los verbos en términos de la oposición inclusivo/exclusivo. En maká (Gerzenstein 1994: 83-104) (10), y nivaclé (Stell 1987: 249-268) (11) ocurre un prefijo que codifica primera persona plural inclusiva y un morfema discontinuo –compuesto por el prefijo de primera persona singular más un sufijo de plural– que expresa primera persona plural exclusiva.

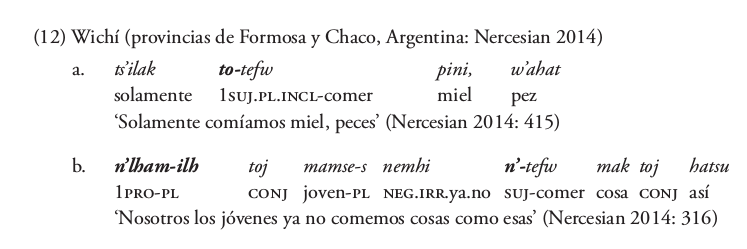

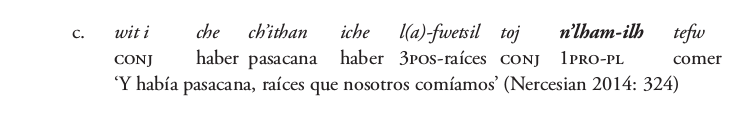

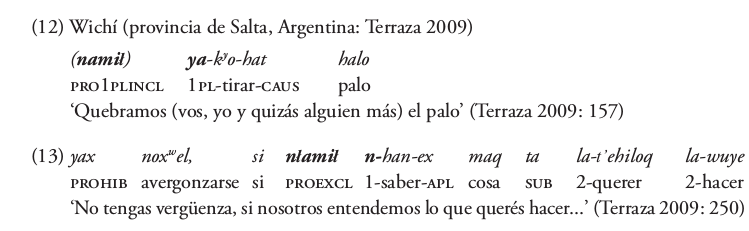

En la variedad de wichí hablada en el centro-oeste de la provincia de Formosa y noroeste de la provincia de Chaco (Argentina), Nercesian (2014: 223) describe las siguientes estrategias de codificación de la primera persona plural en los verbos: i. prefijo de primera persona plural inclusiva (12a), ii. prefijo de primera persona singular –sin morfemas de número adicionales– más el pronombre libre de primera persona exclusiva (12b), y iii. pronombre libre de primera persona exclusiva yuxtapuesto al verbo sin flexión pronominal (12c).

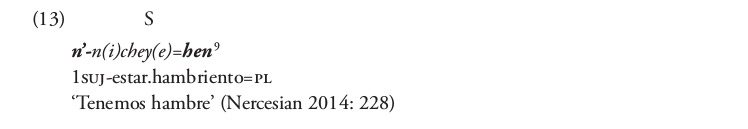

A su vez, la autora presenta el uso de un morfema discontinuo compuesto por el prefijo de primera persona singular más el clítico de plural =hen para codificar primera persona plural exclusiva cuando funciona como S (13).

En la variedad de wichí de Rivadavia (Salta, Argentina), según Terraza (2009: 100, 119-124), la oposición inclusivo/exclusivo se codifica en los verbos mediante un prefijo (12) y del pronombre libre de primera persona exclusiva junto al verbo con flexión de primera persona singular (13), respectivamente.10 Una distinción similar fue descripta por Spinelli (2015: 238-240) en la variedad de wichí de Santa Victoria (Salta, Argentina).

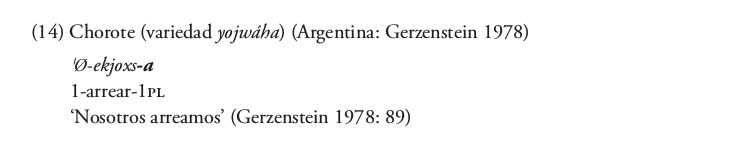

En chorote no se registraron morfemas específicos que permitan codificar una escisión en la primera persona plural. En la variedad yojwáha (variedad 1), Gerzenstein (1978: 87-92) describe el uso de un morfema discontinuo compuesto por el prefijo de primera persona singular más un sufijo que codifica primera persona plural (14). Es decir, se recurre al mismo tipo de morfema que en las lenguas guaycurúes en las que ocurre una única forma para codificar primera persona no-singular en los verbos.

En la variedad yowúwa (Argentina) y manjuy (Paraguay) (o variedad 2) se detectó el mismo patrón morfológico de codificación de la primera persona plural, con algunas diferencias morfofonológicas en los alomorfos del sufijo de plural (Gerzenstein 1983: 72-80).

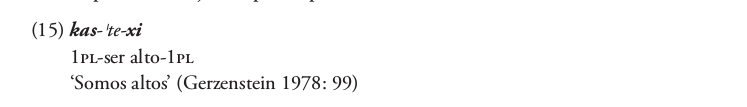

Según Gerzenstein (1978: 97-103), en los verbos predicativos de la variedad yojwáha, la primera persona plural es codificada a través del prefijo kas- (y sus alomorfos) –no relacionado con el prefijo de primera persona singular– más un sufijo de plural (15). Este prefijo fue registrado para codificar el argumento S pacientivo en la misma variedad de chorote pero sin sufijos de plural por Carol (2011: 129, 149).

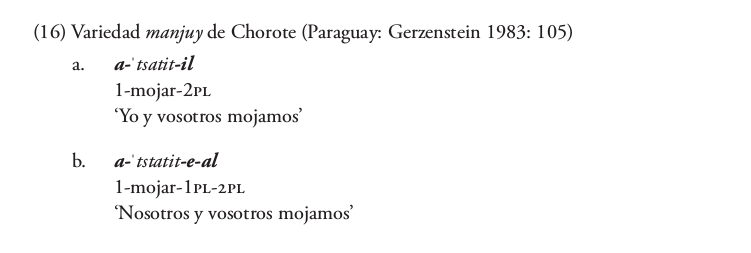

En la variedad manjuy (Paraguay), Gerzenstein (1983: 105) describe la posibilidad de combinar en un mismo verbo prefijos de primera persona singular o plural con un sufijo de segunda persona plural con el significado de ‘yo y vosotros hacemos X’ (16a), y ‘nosotros y vosotros hacemos X’ (16b).

Lenguas de la familia tupí-guaraní arealmente más próximas a los tobas occidentales

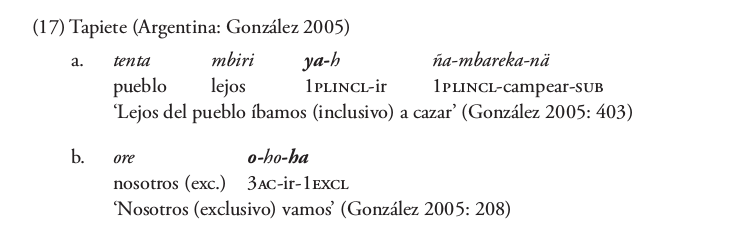

Describimos los índices pronominales de primera persona plural en dos lenguas de la familia tupí-guaraní habladas por grupos con los cuales los tobas occidentales han estado en intenso contacto: tapiete y avá-guaraní o chiriguano. En tapiete, González (2005: 143-147) describe una escisión en los índices pronominales verbales de primera persona plural en términos de inclusivo y exclusivo, codificados a través de un prefijo y un morfema discontinuo compuesto por un prefijo –isomórfico, cuando se trata del argumento S agentivo o A, con los prefijos de tercera persona singular– y el sufijo de plural -ha, respectivamente (17).11

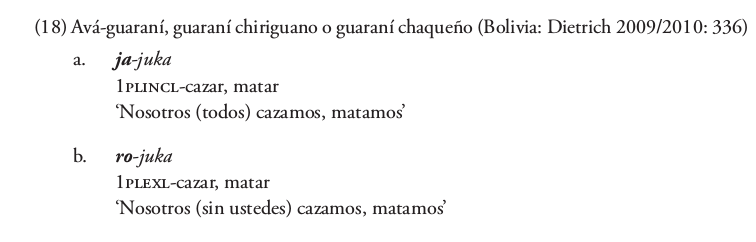

En proto tupí-guaraní y otras lenguas de la familia tupí-guaraní como sirionó, yuki y avá-guaraní (18) (Crevels & Muysken 2005: 324-325; Dietrich 2009/2010: 336), los morfemas que codifican primera persona plural inclusiva y exclusiva son prefijos, mientras que, siguiendo lo planteado por González (2005), en tapiete (17) se trata de un prefijo y un morfema discontinuo. Es decir, se observa, en esta última lengua, un patrón morfológico similar al de las lenguas mataco-mataguayas –sobre todo maká y nivaclé– y al de la variedad de toba occidental del Pilcomayo Medio.

Lenguas de la familia zamuco

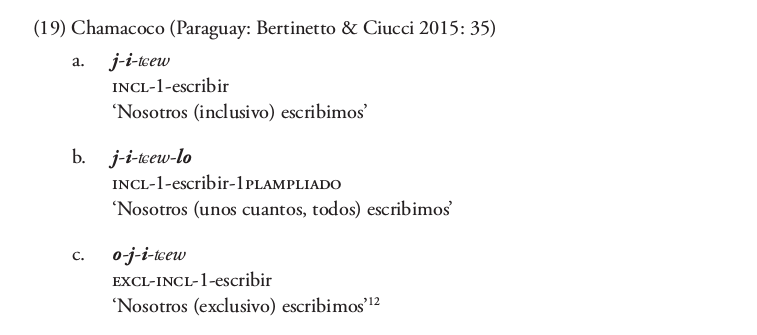

Según Ciucci (2009: 5) y Bertinetto & Ciucci (2015: 33-39), en chamacoco, de la familia zamuco, se observa una distinción entre primera persona no-singular inclusiva –plural y plural ampliado– y exclusiva (19), no registrada en otras lenguas de la misma familia: ayoreo y zamuco antiguo.

Reflexiones finales

En las lenguas de las familias mataco-mataguaya –excepto chorote13–, tupí-guaraní, zamuco –únicamente en chamacoco– y guaycurú –en toba occidental del Pilcomayo Medio y, solo cuando se trata del argumento S del paradigma 1 de índices pronominales, en toba oriental (Formosa, Argentina)– se observa una escisión en la codificación en la primera persona no-singular en los verbos. En este sentido, dentro de las lenguas de la familia guaycurú, las variedades más septentrionales de toba presentan un rasgo que las distingue puesto que codifican una escisión en la primera persona no-singular en los verbos. En estas variedades de toba, esta distinción no opera en términos del tipo de participante implicado junto al hablante, es decir inclusivo/exclusivo, como en el resto de las lenguas de la región, sino en términos del número de participantes implicados junto al mismo. Esta distinción también ocurre en chamacoco junto a la de inclusivo/exclusivo.

A su vez, la morfología a la que se recurre en el toba del Pilcomayo Medio para codificar primera persona grupo restringido y grupo, es decir un prefijo y un morfema discontinuo, respectivamente, es la misma a la utilizada en lenguas mataco-mataguayas como maká, nivaclé, y wichí14, y tupí-guaraní como tapiete.

La historia de los desplazamientos de las bandas tobas occidentales en ambas márgenes del río Pilcomayo, llegando hasta el piedemonte de los Andes, sus alianzas ofensivas-defensivas con los chiriguanos y los tapietes, sus intercambios matrimoniales, alianzas y combates con wichís, chorotes y nivaclés, indican que han estado en permanente contacto con otros grupos indígenas del Chaco Boreal hablantes de lenguas no-guaycurúes en las que se codifica una distinción en la primera no-singular. En este trabajo demostramos que el uso recíproco de referencias durante un cierto período o la polinización cruzada entre datos etnohistóricos y lingüísticos sobre un área determinada, proporciona evidencia extralingüística para entender mejor la influencia del contacto interétnico sobre la presencia de la peculiaridad descripta en los índices pronominales de primera persona no-singular del toba occidental.

Abreviaturas

1, 2, 3, 4 = primera, segunda, tercera y cuarta persona;

APL=aplicativo;

CAUS=causativo;

CL=clasificador;

CONJ=conjunción;

DACOS=demostrativo ‘acostado’;

DAL=demostrativo ‘alejándose’;

EXCL=exclusivo;

F=femenino;

GR=grupo;

GR=grupo restringido;

I=índice pronominal tipo I;

INCL=inclusivo;

IRR=irrealis;

LOC=locativo;

NEG=negación;

PL=plural;

POS=poseedor;

PROG=progresivo;

PROHIB=prohibitivo;

PRON/P=pronombre libre;

SET A=conjunto A de afijos pronominales;

SG=singular;

SUB=subordinante;

SUJ/S=sujeto;

VAL=valencia.

Referencias bibliográficas

Aguirre Achá, José (1933): La Antigua Provincia de Chiquitos Limítrofe de la Provincia del Paraguay; anotaciones para la defensa de los derechos de Bolivia sobre el Chaco Boreal. La Paz: Imprenta Renacimiento, Flores, San Román & Cia.

Arenales, José (1833): Noticias históricas y descriptivas sobre el gran país de Chaco y río Bermejo. Buenos Aires: Hallet y Cia.

Arenas, Pastor (2003): Etnografía y alimentación entre los toba-ñachilamole#ek y wichí-lhuku’tas del Chaco Central (Argentina). Buenos Aires: Edición del autor.

Bertinetto, Pier Marco & Luca Ciucci (2015): On rare typological features of the Zamucoan languages, in the framework of the Chaco linguistic area. Conferencia Diversity Linguistics: Retrospect and Prospect. Max Planck Institute for Evolutionary Anthropology. Leipzig. May 1-3, 2015. <http://www.eva.mpg.de/fileadmin/content_files/linguistics/conferences/2015-diversity-linguistics/BertinettoCiucci_slides.pdf> (15.06.2018).

Boggiani, Guido (1899): Cartografía lingüística del Chaco por el Dr. Brinton. Revista del Instituto Paraguayo 2(16): 106-137. <http://www.bibvirtual.ucb.edu.bo/etnias/digital/106001574.pdf> (15.06.2018).

Brinton, Daniel G. (1898): The linguistic cartography of the Chaco region. Proceedings of the American Philosophical Society 37(158): 178-205. <https://www.jstor.org/stable/pdf/983852.pdf> (15.06.2018).

Buckwalter, Alberto (1980): Vocabulario toba – seguido de algunos apuntes sobre la gramática del idioma toba. Roque Sáenz Peña: edición del autor.

Campbell, Lyle & Verónica Grondona (2012): Languages of the Chaco and southern Cone. En: Campbell, Lyle & Verónica Grondona (eds.): The indigenous languages of South America: A comprehensive guide. Berlin: De Gruyter Mouton, 625-667.

Campbell, Lyle (2012): Typological characteristics of South American indigenous languages. En: Campbell, Lyle & Verónica, Grondona (eds.): The indigenous languages of South America: A comprehensive guide. Berlin: De Gruyter Mouton, 259-330.

Campos, Daniel (1889): De Tarija a Asunción: expedición boliviana de 1883. Buenos Aires: Jacobo Peuser.

Cardús, José (1886): Las misiones franciscanas entre los infieles de Bolivia: descripción del estado de ellas en 1883 y 1884, con una noticia sobre los caminos y tribus salvajes, una muestra de varias lenguas, curiosidades de historia natural, y un mapa para servir de ilustración. Barcelona: Librería de la Inmaculada Concepción.

Carol, Javier (2011): Lengua chorote (mataguayo). Estudio descriptivo. Tesis de doctorado, Universidad de Buenos Aires, Facultad de Filosofía y Letras.

Carpio, María Belén (2007): Sistemas de alineación en toba (familia guaycurú, Argentina). Tesis de maestría, Universidad de Sonora.

Carpio, María Belén (2012): Fonología y morfosintaxis de la lengua hablada por grupos tobas en el oeste de Formosa (Argentina). LINCOM Studies in Native American Linguistics, 67. München: LINCOM.

Carpio, María Belén (2014): ‘Restricted group’ and ‘group’ within the pronominal system of Western Toba (Guaicuruan, Argentina). Studies in language 38(4): 982-994. <https://doi.org/10.1075/sl.38.4.09car>.

Carretero, Andrés M. (1970): Ligera relación sobre la historia del Chaco. En: Colección de obras y documentos relativos a la historia antigua y moderna de las provincias de Río de la Plata, VI. Buenos Aires: Plus Ultra, 391-405.

Censabella, Marisa (2002): Descripción funcional de un corpus en lengua toba (familia guaycurú, Argentina). Sistema fonológico, clases sintácticas y derivación. Aspectos de sincronía dinámica. Tesis de doctorado, Universidad Nacional de Córdoba.

Ceria, Verónica G. & Filomena Sandalo (1995): A preliminary reconstruction of Proto-Waikurúan with special reference to pronominals and demonstratives. Anthropological Linguistics 37(2): 169-191. <https://www.jstor.org/stable/30028310> (15.05.2018).

Ciucci, Luca (2009): Elementi di morfologia verbale del chamacoco. Quaderni del Laboratorio di Linguistica 8: 1-19. <http://linguistica.sns.it/QLL/QLL09/Ciucci.pdf> (15.05.2018).

Combès, Isabelle (2015): Filtros étnicos en la historia indígena del Chaco Boliviano. En: García Jordán, Pilar (ed.): Mundo latinoamericano como representación. Barcelona: Universitat de Barcelona/Taller de Estudios e Investigaciones Andino-Amazónicos (TEIAA)/Lima: Instituto Francés de Estudios Andinos (IFEA), 17-36.

Crevels, Mily & Pieter Muysken (2005): Inclusive-exclusive distinctions in the languages of central-western South America. En: Filimonova, Elena (ed.): Clusivity: Typology and case studies of the inclusive exclusive distinction, 63. Amsterdam/Philadelphia: John Benjamin, 313-340.

Cysouw, Michael (2003): The paradigmatic structure of person marking. Oxford: Oxford University Press.

Dietrich, Wolf (2009/2010): Sintaxis del guaraní chaqueño (chiriguano, tupí guaraní): la cláusula y las relaciones interclausales. Amerindia 33/34: 333-363. <https://www.vjf.cnrs.fr/sedyl/amerindia/articles/pdf/A_33-34_10.pdf> (15.05.2018).

Dobrizhoffer, Martin (1822 [1784]): An account of the Abipones, an equestrian people of Paraguay. London: J. Murray.

Domínguez, Manuel (1899): Vida y muerte de Ayolas. Revista del Instituto Paraguayo 2(16): 146-156.

Fabre, Alain (2006): Los pueblos del Gran Chaco y sus lenguas, tercera parte: Los guaykurú. Suplemento Antropológico 41(2): 7-131.

Frías, Lesmes S.J. (1937): Comentario sobre José Aguirre Achá, La antigua Provincia de Chiquitos. Archivum Historicum Societatis Iesu 6: 129-131.

Furlong, Guillermo, S.J. (1964): Juan de Montenegro y su “Breve Noticia” (1746). Buenos Aires: Ediciones Theoria.

Gerzenstein, Ana (1978): Lengua chorote: estudio descriptivo-comparativo y vocabulario, 3 (1-2). Buenos Aires: Universidad de Buenos Aires, Facultad de Filosofía y Letras, Instituto de Lingüística.

Gerzenstein, Ana (1983): Lengua chorote: variedad 2: estudio descriptivo-comparativo y vocabulario, 4. Buenos Aires: Universidad de Buenos Aires, Facultad de Filosofía y Letras, Instituto de Lingüística.

Gerzenstein, Ana (1994): Lengua maká. Estudio descriptivo. Nuestra América. Buenos Aires: Universidad de Buenos Aires Facultad de Filosofía y Letras, Instituto de Lingüística.

González, Hebe (2005): A grammar of Tapiete (Tupi-guarani). Tesis de doctorado, University of Pittsburgh. <http://d-scholarship.pitt.edu/8444/> (15.05.2018).

González, Raúl Eduardo (2015): Estudio fonológico y morfosintáctico de la lengua toba hablada en el este de la provincia de Formosa (Argentina). LINCOM Studies in Native American Linguistics, 75. München: LINCOM.

González, Raúl Eduardo (2016): Codificación de las categorías de “grupo” y “grupo restringido” en toba del este de Formosa (Argentina). LIAMES. Línguas Indígenas Americanas 16(2): 221-240. <https://periodicos.sbu.unicamp.br/ojs/index.php/liames/article/view/8645931> (15.05.2018).

Griffiths, Glyn & Cynthia Griffiths (1976): Aspectos da língua kadiwéu. Serie Lingüística, 6. Brasilia: Publicaçoes do Summer Institute of Linguistics. <http://www.silbrasil.org.br/resources/archives/17028> (15.05.2018).

Grondona, Verónica (1998): A grammar of Mocoví. Tesis de doctorado, University of Pittsburgh.

Gualdieri, Beatriz (1998): Mocovi (Guaicuru). Fonologia e morfossintaxe. Tesis de doctorado, Universidade Estadual Campinas. <http://repositorio.unicamp.br/jspui/handle/REPOSIP/270877> (15.05.2018).

Haenke, Tadeo (1974 [1798]): Noticias sobre la cordillera de indios chiriguanos y chaneses. En: Ovando-Sanz, Guillermo (ed.): Tadeo Haenke: su obra en los Andes y la selva boliviana. La Paz: Los Amigos del Libro, 169-172.

Helms, Mary W. (1970): Matrilocality, social solidarity, and culture contact: Three case histories. Southwestern Journal of Anthropology 26(2): 197-212. <https://doi.org/10.1086/soutjanth.26.2.3629311>.

Hervás, Lorenzo (1800): Catálogo de las lenguas de las naciones conocidas, y numeración, división, y clases de éstas según la diversidad de sus idiomas y dialectos, I. Madrid: Imprenta de la Administración del Real Arbitrio de Beneficencia. <http://bibliotecadigital.aecid.es/bibliodig/i18n/consulta/registro.cmd?id=1085> (15.05.2018).

Jacobsen, William R., Jr. (1980): Inclusive/exclusive: A diffused pronominal category in native Western North America. En: Kreiman, Jody & Almerindo E. Ojeda (eds.): Papers from the parasession on pronouns and anaphora. Chicago: Chicago Linguistic Society, 204-227.

Karsten, Rafael (1920): Studies in South American anthropology I. Öfversikt af Finska Vetenskaps Societetens Förhandlingar, 62. Helsingfors, s. ed.

Karsten, Rafael (1932): Indian tribes in the Argentine and Bolivian Chaco. Commentationes humanarum hitterarum, 4(1). Helsingfors, s. ed.

Karsten, Rafael (1970 [1923]): The Toba Indians of the Bolivian Gran Chaco. Acta Academiae Aboensis Humaniora, 4. Reprint. Oosterhout: Anthropological Publications.

Kerr, Graham (1892): El Gran Chaco. Boletín del Instituto Geográfico Argentino 13: 59-81.

Klein, Harriet E. Manelis (1981): Una gramática de la lengua toba: morfología verbal y nominal. Montevideo: Dir. General de extensión Universitaria.

Klein, Harriet E. Manelis & Louisa R. Stark (1977): Indian languages of the Paraguayan Chaco. Anthropological Linguistics 19 (8): 378-401. <https://www.jstor.org/stable/30027605> (15.05.2018).

Lafone Quevedo, Samuel A. (1896): Idioma mbayá llamado “guaycurú” según Hervás, Gilh y Castelnau. Buenos Aires: Imprenta de Pablo Coni e Hijos.

Lársen, Juan Mariano (1877 [1732]): Introducción. En: Arte y vocabulario de la lengua lule y tonocoté por Antonio Machoni. Buenos Aires: Pablo E. Coni, 5-25.

Lozano, Pedro, S.J. (1941 [1733]) Descripción corográfica del Gran Chaco Gualamba. Tucumán: Instituto de Antropología.

Martins, Gilson Rodolfo (2002): Breve painel etno-histórico de Mato Grosso do Sul. Campo Grande: Universidades Federal de Mato Grosso do Sul.

Matras, Yaron (2007): The borrowability of structural categories. En: Matras, Yaron & Jeanette Sakel (eds.): Grammatical borrowing in cross-linguistic perspective. Berlin/Boston: Walter de Gruyter, 31-72.

Matras, Yaron & Jeanette Sakel (2007): Investigating the mechanism of pattern replication in language convergence. Studies in language 31(4): 829-865.

Maúrtua Perú, Víctor Manuel (1906): Audiencia de Charcas: su erección, su distrito territorial. Bolivia: Henrich y comp.

Mendoza, Marcela (2002): Band mobility and leadership among the western Toba hunter-gatherers of the Gran Chaco in Argentina. Lewiston: The Edwin Mellen Press.

Mendoza, Marcela (en prensa): The Bolivian Toba (Guaicuruan) expansion in northern Gran Chaco (1550-1850). Ethnohistory 66(2).

Messineo, Cristina (2003): Lengua toba (guaycurú). Aspectos gramaticales y discursivos. LINCOM Studies in Native American Linguistics, 48. München: LINCOM.

Muysken, Pieter (2012): Contacts between indigenous languages in South America. En: Campbell, Lyle & Verónica Grondona (eds.): The indigenous languages of South America: A comprehensive guide. Berlin: De Gruyter Mouton, 235-258.

Najlis, Elena Lidia (1966): Lengua abipona. Archivo de Lenguas Precolombinas, 1. Buenos Aires: Universidad de Buenos Aires, Facultad de Filosofía y Letras, Centro de Estudios Lingüísticos.

Nercesian, Verónica (2014): Wichí lhomtes. Estudio de la gramática y la interacción fonología-morfología-sintaxis-semántica. LINCOM Studies in Native American Linguistics, 74. München: LINCOM.

Pifferi, Sebastián, Fray (1895): Diario de la visita a todas las misiones existentes en la República de Bolivia, escrito por su secretario y compañero de viaje Padre Zacarías Ducci. Asis, Convento de Santa María de los Ángeles: Tipográfica de la Porciúncula.

Rivarola, Milda (2015): Total war in indigenous territories: The impact of the Great War. ReVista 14(3): 61-64. <https://revista.drclas.harvard.edu/book/total-war-indigenous-territories> (15.05.2018).

Saignes, Thierry (1981): El piedemonte amazónico de los Andes meridionales. Bulletin de l’Institut Français d’Études Andines 10(3-4): 141-176.

Saignes, Thierry (1985): Caciques, tribute and migration in the southern Andes, Indian society and the 17th century Colonial order (Audiencia de Charcas). London: Institute of Latin American Studies, University of London.

Sakel, Jeanette (2007): Types of loan: Matter and pattern. En: Matras, Yaron & Jeanette Sakel (eds.): Grammatical borrowing in cross-linguistic perspective. Berlin/Boston: Walter de Gruyter, 15-29.

Sanchez Labrador, José (1910): El Paraguay católico, III. Buenos Aires: Coni Hnos.

Sandalo, Filomena (1995): A grammar of Kadiwéu. Tesis de doctorado, University of Pittsburgh.

Santamaría, Daniel J. (1992): La guerra Guaykurú. Expansión colonial y conflicto interétnico en la cuenca del Alto Paraguay, siglo XVIII. Jahrbuch fur Geschichte von Staat Wirtschaft und Gesellschaft Lateinamerikas 29: 121-148. <https://doi.org/10.7788/jbla-1992-0107>.

Schmidel, Ulderico (1970 [1836]): Viaje al Río de la Plata y Paraguay. En: De Angelis, Pedro (ed.): Colección de obras y documentos relativos a la historia antigua y moderna de la Provincia del Río de la Plata, VI. Buenos Aires: Plus Ultra, 247-346.

Silva, Giovani José da (2008): De mbayá-guiakurú a kadiwéu: Una sociedad de guerreros. Suplemento Antropológico 43(2): 247-285.

Spinelli, Silvia (2015): La lengua wichí del Chaco salteño. Aspectos fonológicos y mofosintácticos. Tesis de doctorado, Universidad Nacional de Córdoba.

Stell, Nélida (1987): Gramática descriptiva de la lengua niwakle (chulupi), 1-2. Tesis de doctorado, Universidad de Buenos Aires. Facultad de Filosofía y Letras. <http://repositorio.filo.uba.ar/handle/filodigi-tal/1898> (15.05.2018).

Susnik, Branislava (1978): Los aborígenes del Paraguay, I: Etnología del Chaco Boreal y su periferia (siglos XVI y XVII). Asunción, Paraguay: Museo Etnográfico Andrés Barbero.

Susnik, Branislava (1986-1987): Lenguas Chaqueñas. Los Aborígenes del Paraguay, 7(1). Asunción: Museo etnográfico “Andrés Barbero”.

Terraza, Jimena (2009): Gramática del wichí: fonología y morfosintaxis. Tesis de doctorado Université du Quebec à Montréal. <https://www.academia.edu/7478704> (15.05.2018).

Unruh, Ernesto & Hannes Kalisch (2003): Enlhet-enenlhet. Una familia lingüística chaqueña. Thule, Rivista italiana di studi americanistici 14/15: 207-231. <https://enlhet.org/pdf/nne28-enlhet-enenlhet.pdf> (15.05.2018).

Vaudry, Juan B. (1933): Estudio sobre la fundación y la ubicación de San Ignacio de Zamucos. La Paz: Arnó Hermanos.

Vidal, Alejandra (2001): Pilagá grammar (Guaykuruan family, Argentina). Tesis de doctorado, University of Oregon.

Viegas Barros, Pedro (2013): La hipótesis de parentesco guaicurú-mataguayo: estado actual de la cuestión. Revista Brasileira de Lingüística Antropológica 5(2): 293-333. <http://periodicos.unb.br/index.php/ling/article/view/9752> (15.05.2018).

Notas

Enlace alternativo

http://journals.iai.spk-berlin.de/index.php/indiana/article/view/2488 (pdf)