Artículos

Sintomatología en víctimas de abuso sexual: ¿Son importantes las caractersticas "objetivas" del abuso?1*

Symptomatology in Victims of Sexual Abuse: Are the "Objective" Characteristics of Abuse Important?

Sintomatología en víctimas de abuso sexual: ¿Son importantes las caractersticas "objetivas" del abuso?1*

Revista de Psicología, vol. 24, núm. 2, pp. 85-103, 2015

Departamento de Psicología de la Universidad de Chile

Recepción: 08 Julio 2015

Aprobación: 02 Septiembre 2015

Resumen: Las víctimas de abuso sexual presentan mayor sintomatología que la población general, aun cuando su intensidad es altamente variable. Los abusos más graves (frecuentes, violentos, con penetración) serían los que se asociarían a mayor sintomatología, no obstante, la evidencia no es concluyente. El objetivo del estudio fue describir la sintomatología en víctimas de abuso sexual y evaluar su relación con la gravedad del abuso. Participaron 143 adolescentes entre 12 y 17 años (83 víctimas de abuso sexual y 60 sin antecedentes de abuso) que respondieron a escalas de depresión, ansiedad y estrés postraumático. Ambos grupos presentaron niveles similares de depresión y ansiedad, pero los adolescentes con antecedentes de abuso presentaron mayor estrés postraumático. En el grupo con antecedentes de abuso la sintomatología varió según la curva normal, pero la gravedad del abuso no explicó dicha variación. Únicamente las mujeres presentaron mayor depresión, ansiedad y estrés postraumático que los varones, y las víctimas de abuso extra familiar presentaron mayor estrés postraumático que los victimizados dentro de sus familias. Se cuestiona la idea de "objetivar" la gravedad del abuso y se discute acerca de la necesidad de estudiar los factores que mediarían la relación entre la gravedad de los abusos y la sintomatología.

Palabras clave: abuso sexual infantil, depresión, ansiedad, estrés postraumático, adolescentes..

Abstract: Victims of sexual abuse present greater symptomatology than the general population, even when their intensity is highly variable. The most severe forms of abuse (frequent, violent, with penetration) would be the ones associated to greater symptomatology; however the evidence is not conclusive. This study aimed at describing symptomatology in victims of sexual abuse and evaluating its relationship with the severity of the abuse. A number of 143 adolescents between 12 and 17 years old (83 victims of sexual abuse and 60 with no history of abuse) participated in the study, where they had to respond to depression, anxiety and post-traumatic stress scales. Both groups showed similar levels of depression and anxiety, while adolescents with histories of sexual abuse presented higher post-traumatic stress. Symptomatology in the group with histories of abuse varied according to the normal curve, but the severity of the abuse was not responsible for this variation. Moreover, women presented greater depression, post-traumatic stress and anxiety than men, and victims of abuse outside the family had higher posttraumatic stress than victims of domestic abuse. In this study e uestioned the idea of "objectifying" the severity of abuse and discussed the need to study the factors mediating the relationship between severity of abuse and its symptoms.

Keywords: child sexual abuse, depression, anxiety, post-traumatic stress, adolescents..

Introducción

El abuso sexual infantil y adolescente (ASIA) es considerado como una de las formas más graves de maltrato contra personas de menos de 18 años (Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia [ Unicef], 1989). Dentro de sus manifestaciones se incluyen distintas formas de actividad sexual con menores de edad que van desde los actos sexuales sin contacto físico como la exposición a material pornográfico, hasta otras con contacto corporal como los tocamientos y la penetración (Leander, Granhag, & Christianson, 2005; Mennen & Meadow, 1995).

La prevalencia del ASIA es alta tanto en Chile como en el resto del mundo. Un metaanálisis que incluyó 65 investigaciones de 22 países estima la prevalencia del fenómeno en un 8% para los varones y un 20% para las mujeres (Pereda, Guilera, Forns, & Gómez-Benito, 2009). En Chile los estudios de prevalencia entregan resultados similares. Lehrer, Lehrer y Oyarzún (2009), estiman la prevalencia del ASIA en un 9% para los varones y en un 21% para las mujeres. En tanto que Pinto y Silva (2013) lo hacen en un 18%, existiendo diferencias por género: 6% en hombres y 22% en mujeres.

El abuso sexual no siempre implica un acto forzado y violento, ya que algunas veces el agresor utiliza el engaño y la manipulación como forma de ganarse la confianza del adolescente y así cometer los abusos. Independientemente del nivel de violencia utilizado, se establece que el contacto sexual con personas menores de edad constituye un abuso debido a que, por la diferencia de edad y de poder entre la víctima y el abusador, los menores de edad no tendrían el discernimiento suficiente para consentir la relación (Berliner, 2000; Echeburúa & De Corral, 2006; Finkelhor, 1979).

La victimización sexual durante la infancia y la adolescencia ha demostrado ser un importante predictor de problemas de salud mental durante estas etapas de la vida (Beitchman, Zucker, Hood, Da Costa, & Akman, 1991; Kendall-Tackett, Williams, & Finkelhor, 1993; Pereda, 2009). Específicamente, se ha planteado que los niños y adolescentes que han sufrido abusos sexuales presentarían altos índices de sintomatología internalizante, vinculada a la depresión, al trastorno de estrés postraumático (TEPT) y a la ansiedad (Arredondo, 2002; Echeburúa & Guerricaechevarría, 2005; Saywitz, Mannarino, Berliner, & Cohen, 2000) y que la sintomatología sería mayor que en aquellos que no han sufrido este tipo de abusos (Bal, Crombez, Van Oost, & De Bourdeaudhuij, 2003; Boney-McCoy & Finkelhor, 1995; McLeer et al., 1998). No obstante, a nivel internacional se ha señalado que existe una variabilidad considerable en el tipo y en la intensidad de la sintomatología que presentan las víctimas, existiendo algunas que desarrollan complejos e intensos cuadros, mientras que otras no presentan ningún tipo de síntoma (Caffaro-Rouget, Lang, & vanSanten, 1989; Echeburúa & Guerricaechevarría, 2005).

Variabilidad de la sintomatología en las víctimas de ASIA

A nivel internacional se han realizado esfuerzos para conocer las razones de la variabilidad de reacciones al abuso. En este contexto se ha estudiado el rol de diversos factores en el desarrollo de la sintomatología en las víctimas de ASIA, que incluyen variables como el género (Fontanella, Harrington, & Zuravin, 2002; Romano & de Luca, 2001), el apoyo so cial (Bal, Crombez, De Bourdeaudhuij, & Van Oost, 2009) y la resiliencia (Domhardt, Münzer, Fegert, & Golbeck, 2014; Hyman & Williams, 2001).

Una de las variables asociadas a la sintomatología que ha recibido mayor atención es la gravedad del abuso sexual, aun cuando no se tiene completa claridad de su rol. Por un lado se ha señalado que es posible asignar de forma "objetiva" mayor o menor gravedad a un acto abusivo. De este modo, las formas más graves de ASIA serían aquellas donde existe un contacto físico más estrecho (e.g., violación versus tocamientos), o bien, varios episodios de abuso en un largo período de tiempo, cuando quien comete el abuso es una figura cercana para el menor de edad y donde el agresor utiliza fuerza o violencia para cometer los abusos (Ruggiero, McLeer, & Dixon, 2000; Stern, Lynch, Oates, O'Toole, & Cooney, 1995). También se ha descrito que las consecuencias emocionales del abuso son mayores cuando este no es develado y, por tanto, se hace crónico (Finkelhor, 1993; Martínez, 2000). Finalmente, Finkelhor, Ormrod y Turner (2007) indican que los niños o adolescentes que a lo largo de sus vidas han sido expuestos a más de una forma de victimización (e.g. maltrato físico, abuso sexual, abandono, acoso escolar) tenderían a presentar consecuencias emocionales más graves, dado que el efecto de las distintas experiencias de vulneración sería acumulativo.

Desde esta perspectiva se considera que aquellos adolescentes expuestos a las formas más graves de abuso sexual serían los que presentan sintomatología más intensa, en comparación con aquellos que experimentan abusos menos frecuentes o cometidos por personas que no son importantes en sus vidas (Berliner & Elliot, 2002; Mennen & Meadow, 1995). Echeburúa y De Corral (2006) lo explican señalando que a mayor intensidad y cronicidad del abuso el adolescente desarrollaría un sentimiento de indefensión y de vulnerabilidad, lo que haría más probable la aparición de sintomatología.

Si bien hay estudios que apoyan la relación directa entre la gravedad del ASIA y la sintomatología (Bonvanie, van Gils, Janssens, & Rosmalen, 2015), hay otros que reportan ausencia de tal relación, cuestionando la posibilidad de objetivar la gravedad del abuso (Spaccarelli, 1994). Por ejemplo, en un estudio con 103 adolescentes abusados sexualmente, Daigneault, Hébert y Tourigny (2006) no encontraron relación entre la gravedad del abuso sexual y la sintomatología de depresión, ansiedad y TEPT. La ausencia de relación entre la gravedad del abuso y la sintomatología internalizante también es reportada por Bal et al. (2009), tras encuestar a 100 adolescentes con antecedentes de abusos sexuales. En la misma línea, en una muestra de 99 adolescentes abusadas sexualmente, Edmond, Auslander, Elze y Bowland (2006) no encontraron diferencias significativas en la gravedad del abuso sufrido por las adolescentes asintomáticas en comparación con las adolescentes que presentaban sintomatología dentro de los rangos clínicos.

El presente estudio

Los escasos estudios nacionales confirman parte de los elementos señalados previamente. De forma específica se ha dado cuenta de la presencia de sintomatología internalizante en las víctimas de ASIA (Navarro, Carrasco, & Aliste, 2003), de que esta sintomatología es más relevante que la observada en adolescentes sin antecedentes de abuso (Guerra, Martínez, Ahumada, & Díaz, 2013) y de que la sintomatología no se evidencia de la misma manera en todas las víctimas (Gómez, Cifuentes, & Sieverson, 2010). No obstante, tal como se ha constatado en una reciente revisión (Guerra & Arredondo, en prensa), los estudios nacionales en la materia son limitados en número, por lo que no extraña que no alcancen a influir mayormente en la política pública de atención a víctimas.

El hecho de que en Chile no existan estudios que hayan profundizado en los factores involucrados en la variabilidad de la sintomatología ha impedido el desarrollo de programas específicos de atención para víctimas de ASIA con distintos perfiles. Si bien en las normativas técnicas de los programas de atención a víctimas de ASIA se alude a la consideración de la gravedad del abuso en la planificación de los tratamientos (Servicio Nacional de Menores [Sename], 2012), no se especifica cómo, ni tampoco se hace una problematización más profunda al respecto. De este modo, tener claridad de los factores asociados a la sintomatología podría servir de apoyo a la generación de políticas públicas y programas de intervención más específicos para los distintos perfiles de víctimas. Es por ello que el presente estudio se plantea el objetivo de describir la sintomatología internalizante en víctimas de ASIA residentes en Chile. A nivel más específico se pretende: primero, conocer si las víctimas de ASIA presentan mayor sintomatología que adolescentes sin antecedentes conocidos de este tipo de evento traumático; segundo, describir la variabilidad de la sintomatología en los adolescentes víctimas de abuso sexual; tercero conocer si la variabilidad de la sintomatología está asociada a la gravedad del abuso.

Método

Diseño

Se realizó un estudio de carácter transversal, con una profundidad descriptivacorrelacional, con una dimensión comparativa. Para conocer la sintomatología de los adolescentes se les consultó directamente mediante instrumentos de autorreporte. En tanto que para conocer detalles de su experiencia de abuso vivida se consultó a sus respectivos terapeutas.

Participantes

Participaron 143 adolescentes (86% de sexo femenino) de entre 12 y 17 años (M = 14,08; DE = 1,69) residentes en la V Región de Valparaíso, Chile, y pertenecientes al estrato socioeconómico mediobajo. Todos los participantes se encontraban escolarizados al momento de participar del estudio.

Del total de participantes, 83 (58%) eran víctimas de abuso que asistían a centros especializados en la atención y 60 (42%) eran estudiantes sin antecedentes conocidos de abusos sexuales. No se encontraron diferencias significativas en la edad (t(141) = -0,03; p > ,05), ni en la distribución por género (χ²(1) = 0,617; p > ,05) entre ambos grupos.

Dentro del grupo de adolescentes abusados sexualmente, 53 (63,9%) habían sufrido abuso sin penetración y 30 (36,1%) con penetración, en tanto que 59 (71,1%) habían sido abusados por un miembro de su familia, 22 (26,5%) por una persona externa a su familia, pero conocida y solo 2 (2,4%) por un desconocido. Respecto de la frecuencia del abuso, 22 adolescentes (22,5%) reportan haber sido abusados en una oportunidad, 22 (22,5%) reportan entre dos y cinco episodios y 39 (47%) reportan más de cinco episodios. En todos los casos el último evento de abuso había ocurrido hacía no más de dos años. El tiempo transcurrido entre el inicio de los abusos y su develación fluctuó entre los 0 y los 120 meses (M = 28,15; DE = 32,03). Todos los casos estaban judicializados en los tribunales competentes y se encontraban iniciando el proceso de evaluación previa al inicio de una psicoterapia (sesiones dos a cinco). Al momento de su participación en el estudio, ninguno de estos adolescentes se encontraba con tratamiento farmacológico para disminuir la sintomatología.

El grupo de adolescentes sin antecedentes conocidos de abusos sexuales asistía a un establecimiento educacional municipal en Viña del Mar. Según lo reportado por la psicóloga escolar no existían antecedentes formales de abusos sexuales en ninguno de ellos.

Instrumentos

Los adolescentes de ambos grupos respondieron tres instrumentos para evaluar sintomatología, los que se abordan a continuación.

Escala de Depresión de Infantil (Birleson, 1981, adaptada a Chile por Álvarez, Guajardo, & Messen, 1986).

Instrumento de autorreporte de 18 ítems que miden la frecuencia de los síntomas depresivos durante la última semana. El formato de respuestas ofrece tres alternativas desde 0 = Nunca a 2 = Siempre. El puntaje total se obtiene de la sumatoria de los ítems (previa recodificación de los ítems inversos). Los puntajes totales oscilan entre 0 y 36 puntos. A mayor puntaje, mayor es la frecuencia de síntomas depresivos. En este estudio la escala obtuvo adecuada confiabilidad (valor de Cronbach de ,88).

Subescala de Ansiedad Estado del Inventario de Ansiedad Estado-Rasgo (STAI-E) (Spielberger, Gorsuch, & Lushene, 1982). Este instrumento ha mostrado adecuados índices de confiabilidad y validez convergente en adolescentes chilenos (Guerra et al., 2013). Consta de 20 ítems que miden, de forma directa o inversa, sintomatología ansiosa transitoria. Las posibilidades de respuestas varían entre 0 = Nada y 3 = Mucho. El puntaje total se obtiene de la sumatoria de los ítems (previa recodificación de los ítems inversos). Los valores totales van entre 0 y 60 puntos. A mayor puntaje, mayor sintomatología. El de Cronbach para el presente estudio fue de, 90, lo que indica una adecuada confiabilidad.

Escala Infantil de Síntomas de TEPT (Foa, Johnson, Feeny, & Treadwell, 2001; adaptada a Chile por Bustos, Rincón, & Aedo, 2009).

Se trata de una escala de autorreporte de 17 ítems que evalúa la frecuencia de experimentación de síntomas intrusivos, evitativos y de aumento de la activación fisiológica experimentada durante las últimas dos semanas en relación con algún acontecimiento altamente estresante. El formato de respuesta es de escala tipo Lickert donde 0 = Nunca y 4 = 9 veces o más. La puntuación total se obtiene de la sumatoria de todos los ítems, por tanto varía entre 0 y 68. A mayor puntuación, mayor es la frecuencia de la sintomatología. En este estudio la escala obtuvo una adecuada consistencia interna (de Cronbach de un ,88).

Adicionalmente, los psicólogos tratantes de las víctimas respondieron un instrumento de antecedentes de los participantes:

Ficha de antecedentes demográficos y referidos al abuso

Ficha de nueve preguntas acerca de datos de los participantes: género, edad, tipo de abuso sufrido (con o sin penetración), nivel de violencia utilizada por el agresor (escala de cinco puntos donde 1 = Baja y 5 = Alta), relación con el agresor (familiar, extrafamiliar conocido o extrafamiliar desconocido), frecuencia del abuso (una vez, dos a cinco veces, o más de cinco veces), tiempo transcurrido desde el último episodio de abuso (escala de cuatro puntos desde 1 = Menos de un mes a 4 = Entre 1 y 2 años), latencia entre el inicio de los abusos y su develación (meses) y existencia o no de antecedentes de otro tipo de trauma distinto del abuso sexual que pudiera explicar la sintomatología (e.g., maltrato físico, acoso escolar, duelo).

Procedimiento

Previo a su implementación, el proyecto fue aprobado por el Comité de ética de la Escuela de Psicología de la Pontificia Universidad Católica de Chile, por los comités técnicos de dos instituciones que administran centros de atención a víctimas de abuso sexual (Corporación de Promoción y Apoyo a la Infancia, ONG Paicabi; y Corporación de Asistencia Judicial de la Región de Valparaíso) y por los directores de 17 centros especializados en atención a víctimas. Además, en ambos grupos se solicitó el consentimiento informado a los tutores y el asentimiento de los propios adolescentes.

En el caso de los adolescentes víctimas de abuso sexual los instrumentos de autorreporte fueron respondidos ante sus terapeutas, dentro del proceso de evaluación previa al inicio de una psicoterapia reparatoria (sesiones dos a cinco). La aplicación fue individual. Para evitar someterlos a instrumentos potencialmente revictimizantes se pidió a los terapeutas que, sobre la base de la información disponible en la ficha clínica (que incorpora la información de la derivación realizada por los tribunales que alude a los antecedentes de la situación de abuso), respondieran la ficha de antecedentes del abuso sexual sufrido por cada adolescente (frecuencia, tipo de abuso, etc.). En el caso de los adolescentes sin antecedentes de abusos sexuales la aplicación de los instrumentos fue realizada por la psicóloga del establecimiento y se llevó a cabo de forma grupal en una sesión de clases. Los instrumentos fueron aplicados entre enero de 2014 y junio de 2015.

Ambos grupos respondieron los mismos instrumentos, con la única diferencia de que al grupo de adolescentes abusados sexualmente se le pidió que respondiera la escala de síntomas de TEPT en relación con el abuso sufrido, mientras que a los del grupo de escolares sin antecedentes de abuso se les pidió que lo hicieran en relación con alguna experiencia académica altamente estresante, como por ejemplo los exámenes de fin de año.

Análisis de datos

En primer lugar, se comparó el nivel de sintomatología entre ambos grupos con la prueba t de Student. Luego se analizó la distribución de las puntuaciones utilizando estadísticos descriptivos y la prueba de Kolmogorov-Smirnov. Finalmente, se analizó la relación entre las variables vinculadas a la gravedad del abuso con la sintomatología de los adolescentes abusados sexualmente por medio de correlaciones rho de Spearman y de comparaciones con t de Student. Los datos fueron analizados con el programa estadístico SPSS (IBM Corporation, 2012).

Resultados

Sintomatología presente en adolescentes con y sin antecedentes de abuso sexual

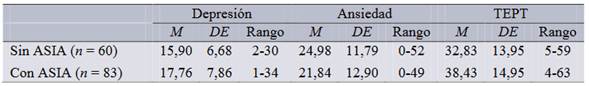

Contrariamente a lo esperado, los resultados no dan cuenta de diferencias significativas en los niveles de sintomatología depresiva (t(141) = -1,485; p > ,05) ni ansiosa (t(141) = 1,488; p > ,05) entre ambos grupos. La tabla 1 muestra los valores medios de depresión y ansiedad en ellos.

Considerando la escala de puntuaciones totales posibles de la escala de depresión (0 a 36 puntos) se puede señalar que los adolescentes de ambos grupos obtienen puntajes dentro del rango moderado. En relación con la escala de ansiedad (con puntajes totales posibles entre 0 y 60 puntos), se aprecia que ambos grupos tienen puntuaciones bajas.

En el caso de los síntomas de TEPT, los resultados indican que el grupo de adolescentes con antecedentes de abuso sexual presenta niveles significativamente más altos que sus pares sin antecedentes de abuso (t(141) = -2,273; p ,05). Considerando el rango de puntajes totales posibles de la escala de estrés postraumático (entre 0 y 68 puntos) se puede señalar que el grupo con antecedentes de abuso obtiene un puntaje moderado a alto, en tanto que el grupo sin abuso sexual obtiene un puntaje moderado a bajo (ver tabla 1). El tamaño del efecto de la diferencia entre los grupos es mediano (d = 0,38) según el criterio de Cohen (1988).

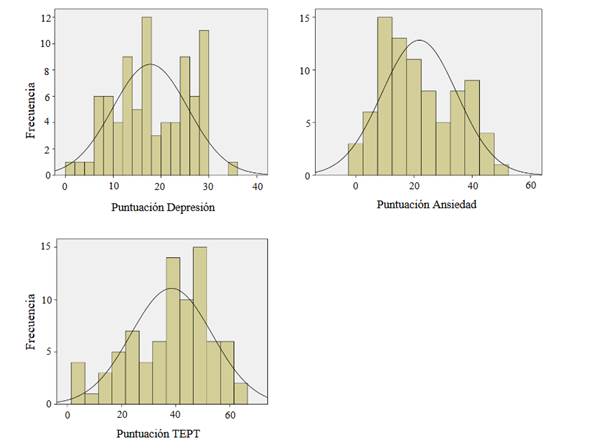

Variabilidad de la sintomatología en el grupo de adolescentes con antecedentes de abuso sexual

Como se muestra en la tabla 1, las puntuaciones de los adolescentes con antecedentes de abuso sexual en las escalas de depresión, ansiedad y TEPT presentan un amplio rango de variación, acercándose a los puntajes mínimos y máximos permitidos por cada escala. Asimismo, los análisis con la prueba de Kolmogorov Smirnov indican que las puntuaciones de los tres tipos de sintomatología se distribuyen normalmente entre estos adolescentes (p > ,05 en todos los casos). La figura 1 muestra la distribución de las puntuaciones de las tres variables.

Factores asociados a la sintomatología en el grupo de adolescentes con antecedentes de abuso sexual

Para explorar las posibles razones de la fluctuación de la sintomatología en los adolescentes con antecedentes de abuso sexual se consideraron variables sociodemográficas de los participantes (género y edad), variables vinculadas a la gravedad de las situaciones de abuso sufridos (relación entre el agresor y el adolescente, tipo de abuso sexual, existencia de antecedentes de otro tipo de eventos traumáticos, frecuencia del abuso sexual, nivel de violencia utilizado por el agresor sexual, latencia de la develación) y el tiempo transcurrido desde el último episodio de abuso.

Nota: M = Media; DE = Desviación Estándar

Figura 1

Distribución de puntuaciones de depresión, ansiedad y TEPT entre los adolescentes con antecedentes de abuso sexual.

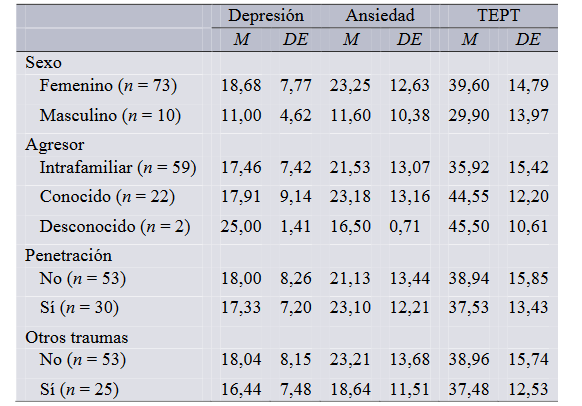

Se aprecia que las adolescentes presentan mayores niveles de sintomatología depresiva (t(81) = 3,044; p ,05) y ansiosa (t(81) = 2,785; p ,05) que los varones. El tamaño del efecto de la diferencia entre mujeres y varones es grande tanto para depresión (d = 0,98) como para ansiedad (d = 0,90), según los criterios de Cohen (1988). En el caso del estrés postraumático la diferencia en favor de las mujeres es marginalmente significativa (t(81) = 1,957; p = ,05). El detalle puede observarse en la tabla 2.

Para analizar la presencia de sintomatología según tipo de agresor, se realizó una comparación de las puntuaciones medias de cada grupo (ver tabla 2). Se analizó la significación estadística únicamente entre las puntuaciones del grupo de abuso intrafamiliar con el grupo de abuso por parte de conocidos, excluyendo del análisis al grupo de jóvenes abusados por desconocidos, dado que estaba integrado solo por dos adolescentes.

Nota: M = Media; DE = Desviación Estándar. Las diferencias de n en la variable "otros traumas" se debe a omisión de respuesta

Los resultados indican que no existen diferencias en los niveles de depresión (t(79) = -0,228; p ,05) ni ansiedad (t(79) = -0,506; p ,05) entre ambos grupos. En cambio, los adolescentes abusados por conocidos externos a su familia presentan mayor sintomatología de TEPT que los abusados en el contexto intrafamiliar (t(79) = -2,360; p ,05). El tamaño del efecto de esta diferencia es mediano (d = 0,59) según Cohen (1988).

Por otro lado, los resultados muestran que los adolescentes que han sufrido abusos sexuales con penetración presentan niveles de sintomatología similares a los que han sufrido abusos sin penetración (t(81) = 0,369; p ,05 en el caso de depresión, t(81) = -0,665; p ,05 en el caso de ansiedad y t(81) = 0,411; p ,05 en el caso de TEPT). La sintomatología tampoco es diferente en el caso de aquellos donde, además del abuso sexual, existen antecedentes de otras situaciones traumáticas diferentes al ASIA, en comparación con los que no habrían sufrido otro tipo de traumas (t(76) = 0,829; p ,05 en el caso de depresión, t(76) = 1,444; p ,05 en el caso de ansiedad y t(76) = 0,413; p ,05 en el caso de TEPT).

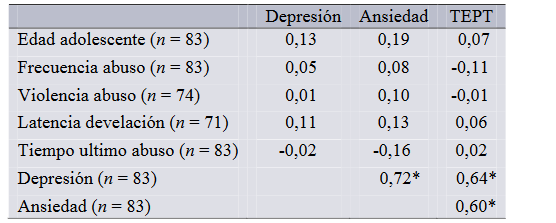

Por último, la tabla 3 muestra que la edad de los adolescentes, la frecuencia del abuso sexual, el nivel de violencia utilizado por el agresor sexual, la latencia de la develación y el tiempo transcurrido desde el último episodio de abuso no se relacionan con ninguna de las tres medidas de sintomatología evaluadas (relaciones rho de Spearman no significativas en todos los casos, ps > ,05).

Nota: Las diferencias de n en las variables "violencia abuso" y "latencia de develación" se deben a omisión de respuesta. * Relaciones rho de Spearman p ,01

Discusión

Este estudio pretendió profundizar en la sintomatología asociada al abuso sexual en una muestra de adolescentes. En primer lugar se compararon los niveles de sintomatología entre grupos con y sin antecedentes de abuso. Los resultados muestran similares niveles de depresión y ansiedad. Únicamente se observan diferencias en el caso del TEPT.

El que los adolescentes con antecedentes de ASIA presenten similar puntuación en depresión y ansiedad que aquellos sin antecedentes puede explicarse a partir de los resultados de estudios recientes que muestran que ambos trastornos son comunes tanto en la población general (Balazs et al., 2012) como en personas que han sufrido abusos sexuales (Saywitz et al., 2000).

Específicamente, se estima que la prevalencia de la depresión en adolescentes alcanzaría aproximadamente al 14% de la población, en tanto que los trastornos ansiosos estarían presentes en un 32% (Balazs et al., 2012; Merikangas et al., 2010). En Chile la prevalencia de estos trastornos superaría el 7% de la población, siendo de los más frecuentes en el tramo de 12 a 18 años de edad (De la Barra, Vicente, Saldivia, & Melipillán, 2012). Asimismo, la evidencia muestra que la depresión y la ansiedad pueden surgir en los adolescentes como consecuencia de acontecimientos variados, no necesariamente vinculados al abuso sexual (Natsuaki et al., 2009; Sourander & Helstelä, 2005). Desde aquí se entiende por qué los adolescentes del grupo control pudiesen haber experimentado similar sintomatología que los jóvenes con antecedentes de abuso debido a factores distintos al ASIA, tal como demuestra en su estudio De la Barra et al. (2012).

En cambio, el TEPT parece ser un fenómeno menos frecuente en la población general de adolescentes y mayormente vinculado al abuso sexual que a otros hechos altamente estresantes. Así lo sugiere el estudio de Pérez-Benítez et al. (2009) que encontró una prevalencia TEPT del 3% en varones y del 5% en mujeres entre 15 y 24 años, pertenecientes a la población general en Chile. De los hechos traumáticos reportados por los participantes (asaltos, desastres, accidentes) de ese estudio, el abuso sexual fue el que mostró una correlación más alta con el TEPT. Esta especificidad del TEPT, a diferencia de la depresión y ansiedad, permite comprender las diferencias encontradas entre ambos grupos de adolescentes en el presente estudio.

Además, hay que considerar que en este estudio se evaluó la sintomatología de TEPT en los adolescentes del grupo control en relación con un acontecimiento altamente estresante, como los exámenes de fin de año, pero que no cumple con los requisitos para ser considerado traumático por sí mismo. Si bien esto es una limitación del estudio, que debe ser considerada al momento de interpretar los resultados, igualmente permite hacer visible el carácter altamente traumático del ASIA. Desde este punto de vista se entiende que los jóvenes con antecedentes de abuso presenten mayor sintomatología de TEPT que los adolescentes de la población general, dado que el ASIA tiene un alto potencial para generar un impacto emocional negativo en sus víctimas, por sobre otros eventos estresantes.

Por otro lado, coherentemente con lo reportado por estudios previos, la sintomatología de depresión, ansiedad y TEPT de los adolescentes abusados sexualmente presentó alta variabilidad, ajustándose a la curva normal. Esto indica que en el grupo con antecedentes de abuso sexual existen adolescentes con poca, moderada y con mucha sintomatología, lo que apoya la idea de que el abuso sexual genera consecuencias variables en sus víctimas (Caffaro-Rouget et al., 1989; Echeburúa & Guerricaechevarría, 2005; Gómez et al., 2010). Así mismo, la distribución normal de las puntuaciones muestra que la mayor proporción de adolescentes abusados sexualmente presenta sintomatología moderada y una menor proporción presenta rangos bajos o altos.

Respecto de las variables que pudiesen explicar tal fluctuación, se aprecia que los síntomas variaron en relación con el género de los adolescentes abusados sexualmente. En coherencia con lo reportado por estudios previos (Fontanella et al., 2002; Guerra et al., 2013; Romano & de Luca, 2001) las mujeres puntuaron más alto en las escalas de depresión, ansiedad y TEPT que sus pares varones. Esto no es indicador de que el abuso sexual sea inocuo en los varones, sino que muestra que los varones se verían afectados de diferente manera. Específicamente, estudios previos con víctimas de ASIA han evidenciado que las mujeres tenderían a desarrollar mayor sintomatología ansioso-depresiva, mientras que los varones presentarían mayor sintomatología externalizante como la agresividad y los problemas de conducta (Cantón & Cortés, 2001), lo cual no fue considerado en este estudio.

Respecto de las variables asociadas a la gravedad del abuso, se observó que los adolescentes abusados por conocidos externos a su familia presentaron mayor sintomatología de TEPT que los jóvenes abusados por miembros de su familia. Esta relación se da en el sentido opuesto a lo que sugieren los antecedentes, contradiciendo la idea de que mientras más cercanía afectiva, mayor debiera ser la sintomatología (Berliner & Elliot, 2002; Echeburúa & De Corral, 2006; Mennen & Meadow, 1995; Ruggiero et al., 2000; Stern et al., 1995). No obstante, vale la pena destacar que en ambos casos la figura que comete el abuso es conocida por el adolescente y, por tanto, pudiese haber cercanía afectiva. Dada la baja frecuencia de casos de abuso sexual cometidos por desconocidos en este estudio (n = 2) no fue posible evaluar su efecto en la sintomatología, lo que deja en suspenso el rol de la cercanía afectiva entre víctima y agresor en el desarrollo de los síntomas.

Otra posible explicación para la menor sintomatología de TEPT en el abuso intrafamiliar se desprende del planteamiento de Perrone y Nannini (1997). Para estos autores, dada la mayor cercanía entre víctima y agresor, el abuso intrafamiliar sería más progresivo y el abusador gradualmente iría adquiriendo un dominio psicológico de su víctima, que le impediría a esta ser consciente de lo abusivo de la relación y, por tanto, la vivenciaría de forma menos traumática. En estos casos el daño emocional no estaría dado por reacciones postraumáticas sino que, en algunos casos, por la disociación y por la normalización de la experiencia abusiva, y en otros, por el desarrollo de trastornos a largo plazo como los trastornos de personalidad (Pereda, Gallardo-Pujol, & Jiménez-Padilla, 2011).

Respecto de las otras variables vinculadas a la gravedad de los abusos, no se observaron relaciones significativas de los niveles de sintomatología depresiva, ansiosa ni de TEPT con ninguna de ellas (contacto físico, violencia, frecuencia, tiempo transcurrido desde el último episodio, latencia de la develación y existencia de otros traumas). Esto contradice la idea de que la gravedad del abuso corresponde a características "objetivas" y determinantes a la hora de explicar la sintomatología (Ruggiero et al., 2000; Stern et al., 1995) y apoya a aquellos autores que indican que lo determinante es la evaluación subjetiva de la gravedad de la situación vivida que realizan los propios adolescentes (Daigneault et al., 2006). En este sentido Sawyer y Hansen (2014) plantean que el proceso de desarrollo de sintomatología posabuso posee una alta complejidad, por lo que para poder comprenderlo es necesario estudiar una serie de factores que interactúan entre sí y que ejercen un rol mediador en la relación entre el abuso y sus consecuencias. Entre estos factores se destaca el apoyo social, la dinámica familiar, las relaciones interpersonales, las estrategias de afrontamiento y la forma en que la víctima procesa la situación (Cantón & Justicia, 2008). De este modo, para conocer cómo la gravedad del abuso afecta a las víctimas sería necesario evaluar modelos que incorporen dichas variables mediadoras (Banyard, 2003).

Conclusión, limitaciones del estudio y líneas de investigación

Los resultados del estudio permiten concluir que las víctimas ASIA reaccionan de forma diferente a los abusos, existiendo víctimas con baja, moderada y alta sintomatología. A su vez, todo indica que esta variación, que en muchos casos es similar a la observada en la población general de adolescentes, no tendría una relación directa con la gravedad de los abusos, lo que hace necesario profundizar en el estudio de factores que podrían ejercer un rol mediador.

Es necesario señalar que este estudio tiene una serie de limitaciones que deben ser consideradas al momento de interpretar los resultados. Primero, dada la alta frecuencia del abuso sexual en la población general (Lehrer et al., 2009; Pinto & Silva, 2013) pudiera ser que existieran casos de abuso sexual no detectados en el grupo control que expliquen la similitud en los niveles de depresión y ansiedad.

Segundo, el hecho de que la aplicación de los instrumentos haya sido grupal en el grupo control en contraste con la aplicación individual en el grupo de jóvenes con antecedentes de abuso pudiese haber influido en la sintomatología ansiosa producto de la misma evaluación, sobre todo considerando que en el caso del grupo clínico la persona que realizó la aplicación fue el propio terapeuta en un espacio más confortable.

Tercero, el que el grupo de jóvenes con antecedentes de abuso haya estado conformado exclusivamente por adolescentes que ya habían revelado el ASIA y que se encontraban en un contexto de protección institucional pudo haber incidido, en sí mismo, en una baja sintomatología. Por esta razón los resultados no son generalizables a los adolescentes que aún no develan el abuso y, por tanto, están más desprotegidos.

Otra limitación tiene que ver con que la forma de evaluar la gravedad del abuso fue indirecta. Para evitar someter a los adolescentes a preguntas intrusivas, se pidió a los psicólogos tratantes que dieran cuenta de la gravedad de los hechos abusivos vividos por sus pacientes. Si bien esto tiene una sólida justificación ética vinculada a privilegiar el interés superior del adolescente que participa del estudio por sobre los objetivos de la investigación (Guerra & Pereda, en prensa), pudiese ser que la información que disponen los psicólogos no sea tan precisa como la que hubiesen entregado los propios adolescentes respecto de cuestiones referidas a la gravedad del abuso (e.g., número exacto de episodios de abuso, violencia utilizada por el agresor, etc.).

Quinto, el reducido tamaño de la muestra impide generalizar los resultados. Del mismo modo, el escaso número de adolescentes abusados por desconocidos impide profundizar en el efecto de esta variable en el desarrollo de la sintomatología.

Finalmente, este estudio únicamente consideró las consecuencias iniciales del abuso. Está descrito que el proceso de desarrollo de sintomatología en víctimas de ASIA es complejo y que algunas de ellas pueden desarrollar sintomatología tardíamente. De este modo para tener una mayor comprensión del fenómeno se hace necesario, en el futuro, considerar la sintomatología a largo plazo (Pereda, 2010).

Se sugiere también que futuros estudios trabajen con muestras más amplias que permitan realizar análisis multivariados que exploren la interacción de las variables vinculadas a la gravedad del abuso. Por último, se considera pertinente que los futuros estudios nacionales incorporen en los análisis las variables personales, familiares y contextuales que pudieran estar mediando la relación entre la gravedad del abuso y sus consecuencias.

Pese a las limitaciones del estudio, los resultados son altamente relevantes para la comprensión del fenómeno de desarrollo de sintomatología asociadas al abuso. La evidencia de que las personas reaccionan de forma diferenciada al abuso y de que esto no necesariamente tiene que ver con las características "objetivas" del hecho es de suma utilidad para distintos profesionales en el contexto nacional. Por ejemplo, para los encargados de diseñar la política pública en materia de atención a víctimas con distintos perfiles y para los terapeutas que las atienden. Aunque estos resultados son preliminares, dejan ver diferencias en la sintomatología presumiblemente atribuibles al género de la víctima y al tipo de relación con el agresor. Esto podría inspirar distintos tipos de intervenciones para víctimas diferentes (e.g., más centrado en la reducción del síntoma en las víctimas de abuso extrafamiliar y más centrado en problematizar la relación abusiva en las víctimas de abuso intrafamiliar).

Los resultados también pueden ser útiles para los organismos dedicados a administrar justicia en casos de abuso sexual infantil, donde se tiende a objetivar la gravedad del abuso y asignar mayor importancia a abusos supuestamente más graves (frecuentes, con mayor contacto físico). De este modo, el que jueces y abogados comprendan que una víctima puede presentar poca sintomatología, independientemente de la violencia del abuso y que eso no necesariamente cuestiona la veracidad de su testimonio podría ser un avance para disminuir la victimización secundaria, tal como se ha propuesto previamente (Guerra & Bravo, 2015).

Por último, estos resultados pueden ser relevantes para los investigadores interesados en profundizar en los elementos que pueden explicar las variadas reacciones de los adolescentes que han sido abusados sexualmente.

Referencias

Álvarez, E., Guajardo, H., & Messen, R. (1986). Estudio exploratorio sobre una escala de autoevaluación para la depresión en niños y adolescentes. Revista Chilena de Pediatría, 57(1), 21-25. http://dx.doi.org/10.4067/S0370-41061986000100003

Arredondo, V. (2002). Guía básica de prevención del abuso sexual infantil. Viña del Mar: Paicabi.

Bal, S., Crombez, G., De Bourdeaudhuij, I., & Van Oost, P. (2009). Symptomatology in adolescents following initial disclosure of sexual abuse: The roles of crisis support, appraisals and coping. Child Abuse & Neglect, 33(10), 717-727. http://dx.doi.org/10.1016/j.chiabu.2008.11.006

Bal, S., Crombez, G., Van Oost, P., & De Bourdeaudhuij, I. (2003). The role of social support in well-being and coping with self-reported stressful events in adolescents., Child Abuse & Neglect27(12), 1377-1395. http://dx.doi.org/10.1016/j.chiabu.2003.06.002

Balazs, J., Miklósi, M., Keresztény, Á., Apter, A., Bobes, J., Brunner, R., Wasserman, D. (2012). Prevalence of adolescent depression in Europe. European Psychiatry, 27(1), 1. http://dx.doi.org/10.1016/S0924-9338(12)74426-7

Banyard, V. L. (2003). Explaining links between sexual abuse and psychological distress: Identifying mediating processes., Child Abuse & Neglect27(8), 869-875. http://dx.doi.org/10.1016/S0145-2134(03)00144-3

Beitchman, J. H., Zucker, K. J., Hood, J. E., Da Costa, G. A., & Akman, D. (1991). A review of the short-term effects of child sexual abuse., Child Abuse & Neglect15(4), 537-556. http://dx.doi.org/10.1016/0145-2134(91)90038-F

Berliner, L. (2000). What is sexual abuse? En H. Dubowitz & D. De Panfilis (Eds.), Handbook for child protection practice (pp. 18-22). California: Sage.

Berliner, L. & Elliott, D. (2002). Sexual abuse of children in the field of child maltreatment. En J. Myers, L. Berliner, J. Briere, C. Hendrix, C. Jenny, & T. Reid (Eds.), The APSAC Handbook on child maltreatment (pp. 55-78). London: Sage.

Birleson, P. (1981). The validity of depressive disorder in childhood and the development of a self-rating scale: A research report. Journal of Child Psychology and Psychiatry, 22(1), 73-88. http://dx.doi.org/10.1111/j.1469-7610.1981.tb00533.x

Boney-McCoy, S. & Finkelhor, D. (1995). Psychosocial sequel of violent victimization in a national youth sample. Journal of Consulting and Clinical Psychology, 63(5), 726-736. http://dx.doi.org/10.1037/0022-006X.63.5.726

Bonvanie, I. J., van Gils, A., Janssens, K. A. M., & Rosmalen, J. G. M. (2015). Sexual abuse predicts functional somatic symptoms: An adolescent population study., Child Abuse & Neglect46(1), 1-7. http://dx.doi.org/10.1016/j.chiabu.2015.06.001

Bustos, P., Rincón, P., & Aedo, J. (2010). Validación preliminar de la Escala Infantil de Síntomas del Trastorno de Estrés Postraumático (Child PTSD Symptom Scale, CPSS) en niños/as y adolescentes víctimas de violencia sexual. Psykhe, 18(2), 113-126. http://dx.doi.org/10.4067/S0718-22282009000200008

Caffaro-Rouget, A., Lang, R. A., & van-Santen, V. (1989). The impact of child sexual abuse on victims' adjustment. Annals of Sex Research, 2(1), 29-47. http://dx.doi.org/10.1007/BF00850678

Cantón, J. & Cortés, M. R. (2001). Sintomatología, evaluación y tratamiento del abuso sexual infantil. En V. Caballo & M. Simón (Eds.), Manual de psicología clínica infantil y del adolescente (pp. 293-321). Madrid: Pirámide.

Cantón, D. & Justicia, F. (2008). Afrontamiento del abuso sexual infantil y ajuste psicológico a largo plazo. Psicothema, 20(4), 509-515.

Cohen, J. (1988). Statistical power analysis for the behavioral sciences. Hillsdale, NJ: Erlbaum.

Daigneault, I., Hébert, M., & Tourigny, M. (2006). Attributions and coping in sexually abused adolescents referred for group treatment. Journal of Child Sexual Abuse, 15(3), 35-59. http://dx.doi.org/10.1300/J070v15n03_03

de la Barra, F., Vicente, B., Saldivia, S., & Melipillán, R. (2012). Estudio de epidemiología psiquiátrica en niños y adolescentes en Chile. Estado actual. Revista Médica Clínica Las Condes, 23(5), 521-529.

Domhardt, M., Münzer, A., Fegert, J. M., & Golbeck, L. (2014). Resilience in survivors of child sexual abuse: A systematic review of the literature. Trauma, Violence, & Abuse, 16(4), 476-493. http://dx.doi.org/10.1177/1524838014557288

Echeburúa, E. & De Corral, P. (2006). Secuelas emocionales en víctimas de abuso sexual en la infancia. Cuaderno Medicina Forense, 12(43-44), 75-82.

Echeburúa, E. & Guerricaechevarría, C. (2005). Concepto, factores de riesgo y efectos psicopatológicos del abuso sexual infantil. En J. Sanmartín (Ed.), Violencia contra los niños (pp. 86-112). Barcelona: Ariel.

Edmond, T., Auslander, W., Elze, D., & Bowland, S. (2006). Signs of resilience in sexually abused adolescent girls in the foster care system., Journal of Child Sexual Abuse15(1), 1-28. http://dx.doi.org/10.1300/J070v15n01_01

Finkelhor, D. (1979). What's wrong with sex between adults and children? Ethics and the problem of sexual abuse. American Journal of Orthopsychiatry, 49(4), 692-697. http://dx.doi.org/10.1111/j.1939-0025.1979.tb02654.x

Finkelhor, D. (1993, noviembre). Evaluación de programas de prevención del abuso sexual: problemas e investigaciones. Trabajo presentado en el II Congreso Estatal sobre Infancia Maltratada, Vitoria. Bilbao: Servicio Central de Publicaciones del Gobierno Vasco.

Finkelhor, D., Ormrod, R. K., & Turner, H. A. (2007). Poly-victimization: A neglected component in child victimization., Child Abuse & Neglect31(1), 7-26. http://dx.doi.org/10.1016/j.chiabu.2008.09.012

Foa, E. B., Johnson, K. M., Feeny, N. C., & Treadwell, K. R. H. (2001). The child PTSD symptom scale: A preliminary examination of its psychometric properties. Journal of Clinical Child Psychology, 30(3), 376-84. http://dx.doi.org/10.1207/S15374424JCCP3003_9

Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, Unicef. (1989). Convención de los derechos del niño. Recuperado de http://www.Unicef.cl/archivos_documento/112/Convencion.pdf

Fontanella, C., Harrington, D., & Zuravin, S. J. (2002). Gender differences in the characteristics and outcomes of sexually abused preschoolers., Journal of Child Sexual Abuse9(2), 21-40. http://dx.doi.org/10.1300/J070v09n02_02

Gómez, E., Cifuentes, B., & Sieverson, C. (2010). Características asociadas al abuso sexual infantil en un programa de intervención especializada en Santiago de Chile. Summa Psicológica, 7(1), 91-104. http://dx.doi.org/10.18774/summa-vol7.num1-114

Guerra, C. & Arredondo, V. (en prensa). Investigación sobre psicoterapia en abuso sexual infantil: ¿una tarea pendiente en Chile? Summa Psicológica.

Guerra, C. & Bravo, C. (2015). La víctima de abuso sexual infantil versus el sistema de protección a la víctima: reflexiones sobre la victimización secundaria. Praxis 16, 71-84.

Guerra, C., Martínez, P., Ahumada, C., & Díaz, M. (2013). Análisis psicométrico preliminar de la Escala de Trauma de Davidson en adolescentes chilenos. Summa Psicológica 10(2), 41-48.

Guerra, C. & Pereda, N. (2015). Research with adolescent victims of child sexual abuse: Evaluation of emotional impact on participants., Journal of Child Sexual Abuse24(8), 943-958. http://dx.doi.org/10.1080/10538712.2015.1092006.

Hyman, B. & Williams, L. (2001). Resilience among women survivors of child sexual abuse. Affilia, 16(2), 198-219. http://dx.doi.org/10.1177/08861090122094226

IBM Corporation. (2012). IBM SPSS statistics for Windows, version 21.0. Armonk, NY: IBM Corp.

Kendall-Tackett, K. A., Williams, L. M., & Finkelhor, D. (1993). Impact of sexual abuse on children: A review and synthesis of recent empirical studies. Psychological Bulletin, 113(1), 164-180. http://dx.doi.org/10.1037//0033-2909.113.1.164

Leander, L., Granhag, P. A., & Christianson, S. A. (2005). Children exposed to obscene phone calls: What they remember and tell., Child Abuse & Neglect29(8), 871-888. http://dx.doi.org/10.1016/j.chiabu.2004.12.012

Lehrer, J. A., Lehrer, E. L., & Oyarzún, P. B. (2009). Violencia sexual en hombres y mujeres jóvenes en Chile: resultados de una encuesta (año 2005) a estudiantes universitarios. Revista Médica de Chile, 137, 599-608. http://dx.doi.org/10.4067/S0034-98872009000500002

Martínez, J. (2000). Prevención del abuso sexual infantil: análisis crítico de los programas educativos. Psykhe, 9(2), 63-74.

McLeer, S. V., Dixon, J. F., Henry, D., Ruggiero, K., Escovitz, K., Niedda, T., & Scholle, R. (1998). Psychopathology in non-clinically referred sexually abused children. Journal of the American Academy of Child and Adolescent Psychiatry, 37(12), 1326-1333. http://dx.doi.org/10.1097/00004583-199812000-00017

Mennen, F. E. & Meadow, D. (1995). The relationship of abuse characteristics to symptoms in sexually abused girls. Journal of Interpersonal Violence, 10(3), 259-274. http://dx.doi.org/10.1177/088626095010003002

Merikangas, K. R., He, J. P., Burstein, M., Swanson, S. A., Avenevoli, S., Cui, L., Swendsen, J. (2010). Lifetime prevalence of mental disorders in US Adolescents: Results from the national comorbidity study-adolescent supplement (NCS-A)., Journal of the American Academy of Child and Adolescent Psychiatry 49(10), 980-989. http://dx.doi.org/10.1016/j.jaac.2010.05.017

Natsuaki, M. N., Klimes-Dougan, B., Xiaojia, G., Shirtcliff, E. A., Hastings, P. D., & ZahnWaxler, C. (2009). Early pubertal maturation and internalizing problems in adolescence: Sex differences in the role of cortisol reactivity to interpersonal stress. Journal of Clinical Child and Adolescent Psychology, 38(4), 513-524. http://dx.doi.org/10.1080/15374410902976320

Navarro, C., Carrasco, E., & Aliste, M. (2003). Diagnóstico psicosocial de menores víctimas de agresiones sexuales: un estudio descriptivo. Anales V Congreso Iberoamericano de Psicología Jurídica, 89-108.

Pereda, N. (2009). Consecuencias psicológicas iníciales del abuso sexual infantil. Papeles del Psicólogo, 30(2), 135-144.

Pereda, N. (2010). Consecuencias psicológicas a largo plazo del abuso sexual infantil., Papeles del Psicólogo 31(2), 191-201.

Pereda, N., Guilera, G., Forns, M., & Gómez-Benito, J. (2009). The prevalence of child sexual abuse in community and student samples: A meta-analysis. Clinical Psychology Review, 29, 328-338. http://dx.doi.org/10.1016/j.cpr.2009.02.007

Pereda, N., Gallardo-Pujol, D., & Jiménez-Padilla, R. (2011). Personality disorders in child sexual abuse victims. Actas Españolas de Psiquiatría, 39(2), 131-139.

Pérez-Benítez, C. I., Vicente, B., Zlotnik, C., Kohn, R., Johnson, J., Valdivia, S., & Rioseco, P. (2009). Estudio epidemiológico de sucesos traumáticos, trastorno de estrés postraumático y otros trastornos psiquiátricos en una muestra representativa de Chile. Salud Mental, 32(2), 145-153.

Perrone, R. & Nannini, M. (1997). Violencia y abusos sexuales en la familia. Un abordaje sistémico y comunicacional. Barcelona: Paidós.

Pinto, C. & Silva, G. (2013). Prevalencia y características psicosociales del abuso sexual en Chile: un estudio retrospectivo en el norte del país. Señales, 6(11), 26-42.

Romano, E. & de Luca, R. V. (2001). Male sexual abuse: A review of effects, abuse characteristics, and links with later psychological functioning. Aggression and Violent Behavior, 6, 55-78. http://dx.doi.org/10.1016/S1359-1789(99)00011-7

Ruggiero, K. J., McLeer, S. V., & Dixon, J. F. (2000). Sexual abuse characteristics associated with survivor psychopathology., Child Abuse & Neglect24(7), 951-964. http://dx.doi.org/10.1016/S0145-2134(00)00144-7

Saywitz, K. J., Mannarino, A. P., Berliner, L., & Cohen, J. A. (2000). Treatment for children who have been sexually abused. American Psychologist, 55(9), 1040-1049. http://dx.doi.org/10.1037/0003-066X.55.9.1040

Sawyer, G. K. & Hansen, D. J. (2014). Heterogeneous symptom patterns of sexually abused children in treatment: Understanding the complexity of the problem., Journal of Child Sexual Abuse 23(8), 900-917. http://dx.doi.org/10.1080/10538712.2014.964439

Servicio Nacional de Menores, Sename. (2012). Bases técnicas, línea programas, programas de protección especializada en maltrato y abuso sexual infantil (PRM). Recuperado de http://is.gd/VXq7jY

Sourander, A. & Helstelä, L. (2005). Childhood predictors of externalizing and internalizing problems in adolescence. A prospective follow-up study from age 8 to 16. European Child and Adolescent Psychiatry, 14(8), 415-23. http://dx.doi.org/10.1007/s00787-005-0475-6

Spaccarelli, S. (1994). Stress, appraisal, and coping in child sexual abuse: A theoretical and empirical review., Psychological Bulletin 116(2), 340-362. http://doi.apa.org/journals/bul/116/2/340.pdf

Spielberger, C. D., Gorsuch, R. L., & Lushene, R. (1982). Manual del cuestionario de ansiedad estado/rasgo (STAI). Madrid: TEA Ediciones.

Stern, A. E., Lynch, D. L., Oates, R. K., O'Toole, B. I., & Cooney, G. (1995). Self-esteem, depression, behaviour and family functioning in sexually abused children., Journal of Child Psychology and Psychiatry36(6), 1077-1089. http://dx.doi.org/10.1111/j.1469-7610.1995.tb01352.x

Notas

Notas de autor