Artículos

Vinculación afectiva al agresor en la mujer joven víctima de violencia de género tras la separación

Emotional Attachment in Younger Female Victims of Domestic Violence to Their Abuser After Separation

Vinculación afectiva al agresor en la mujer joven víctima de violencia de género tras la separación

Revista de Psicología (Santiago), vol. 27, núm. 1, pp. 1-12, 2018

Universidad de Chile. Facultad de Ciencias Sociales. Departamento de Psicología

Recepción: 08 Febrero 2017

Aprobación: 12 Marzo 2018

Resumen: Un alto número de mujeres víctimas de violencia de género vuelve a la relación tras la separación. Entendemos que esta situación es consecuencia de una vinculación afectiva de dependencia al agresor equiparable a las experiencias en personas secuestradas de negación del comportamiento del maltratador versus la observación de aspectos positivos. Realizamos una aproximación a la presencia del fenómeno retomando el síndrome de Estocolmo doméstico como método evaluativo de la vinculación a través de un estudio descriptivo transversal en 104 mujeres separadas (edad media 33,4 años) atendidas por violencia de género en República Dominicana. Encontramos 38,23% de presencia del síndrome que correlaciona con edades más jóvenes (edad media 28 años), con el duelo por separación (p = ,03), pero no con la dependencia económica (p = ,534). La prevención del retorno al círculo del maltrato pasa por una intervención especializada a las mujeres que presenten este vínculo, comenzando por la identificación temprana.

Palabras clave: víctima de violencia de género, síndrome de Estocolmo doméstico, dependencia, separación.

Abstract: A high number of women, victims of domestic violence, return to the relationship after separation. This situation is the result of an emotional attachment to their aggressor, comparable to experiences of kidnapped persons when denying captors’ abusive behaviors versus observing positive aspects. We undergo an approach to test the presence of this phenomenon using the Stockholm Syndrome Domestic as an evaluative method of the commented attachment via a cross-sectional study in 104 separated women (aged 33.4). These are victims of domestic violence in the Dominican Republic. The presence of the syndrome was 38.23%, associated with a younger age (aged 28) and undergoing a grieving process after the separation (p = .03). Financial dependence (p = .534) was not observed. In order to prevent the return to the circle of abuse, specialized intervention is needed in women who present this emotional attachment, starting with the early identification of dependence on the perpetrator.

Keywords: victim of domestic violence, domestic Stockholm syndrome, dependence, separation.

Introducción

La incapacidad observada en mujeres víctimas de violencia de género para la ruptura del vínculo afectivo tras la separación del maltratador, no facilita la incorporación plena a su nuevo contexto sociopersonal de independencia, y puede situar a la mujer víctima dentro de un cuadro personal de incertidumbre ante su vida autónoma. Las consecuencias de los efectos de la culpabilidad, sensación de indefensión y de reacciones relacionadas con la angustia e infravaloración autopercibida encontradas en víctimas del maltrato se convierten en estados emocionales subyacentes por la dependencia al agresor, de etiología multicausal, y que repercuten en la toma de decisiones adecuadas para su bienestar tras el alejamiento de la pareja.

Esta dependencia y las respuestas que provoca, además de no ayudar, son juzgadas como reacciones paradójicas, como el caso de justificar al agresor y sus conductas de abuso durante la relación (Cáceres, 2004), que redundan no solo en la dificultad para su desvinculación, sino en la capacidad para comprender las reacciones de la mujer por parte de su entorno inmediato y en el fracaso de los sistemas de apoyo y protección a víctimas de la violencia de género para salir de su situación. El resultado es el riesgo de la vuelta a la situación abusiva y la retirada de denuncias.

Autores como Montero Gómez (1999, 2001) alegan que, en muchos aspectos, es posible establecer un paralelismo muy claro entre la emergencia de vínculos paradójicos en experiencias de personas sometidas a secuestro y en mujeres que sufren violencia en la pareja a modo de un síndrome de adaptación paradójica a la violencia doméstica. Montero Gómez describe esta paradoja como un conjunto de procesos psicológicos a nivel cognitivo y conductual de la víctima que dan lugar a un vínculo interpersonal incongruente, cuya finalidad sería mantener su homeostasis psicofisiológica y toda la funcionabilidad conductual que ocurre durante la relación abusiva. Esta situación se perpetuaría en los primeros meses tras la separación, por la dificultad que conlleva la desvinculación a nivel cognitivo, emocional y afectivo, y, por ende, de respuesta ante los requerimientos psicosociales de adaptación a su nueva situación, en una víctima de abuso cuando alcanza la separación física de su agresor. Como se comentó, en su interacción social la mujer puede presentar un autoconcepto disminuido y con un sentido de responsabilidad elevado por el fracaso de pareja (culpabilidad); la situación descrita arroja una realidad de que, aun alcanzando este alejamiento de su agresor, la mujer víctima permanece conectada emocionalmente a este. De esta incongruencia se observan conductas como las de no volver a comenzar otras relaciones sentimentales, extrañar al maltratador que condicionó su estilo de vida, hasta el punto de sentirse incapaz de romper la sensación de dependencia con la pareja destructiva, actitud que deja entrever un proceso no adecuado de adaptación al cambio (Cala Carrillo et al., 2011).

En este estudio queremos realizar una aproximación a la presencia de esta contradicción en mujeres separadas en el entorno cultural de la República Dominicana, y como marco interpretativo de esta incongruencia retomamos el modelo del síndrome de Estocolmo doméstico (SIES-d). El síndrome de Estocolmo en su inicio fue teorizado como explicación a algunos paradigmas de comportamiento comúnmente observados en personas secuestradas o abusadas. Estos arquetipos incluyen la declaración de un amor profundo de las víctimas hacia las personas que abusan de ellas, defendiendo a su secuestrador aun después de severos malos tratos, culpándose a sí mismas por el abuso recibido, y negando o infravalorando la presencia de la dominación. Todavía no se han encontrado factores determinantes que esclarezcan el que una persona sea más susceptible a sentir sentimientos positivos hacia sus captores y negativos hacia las autoridades y familia quienes intentan rescatarlos de la situación de dominio (Domen, 2005).

El síndrome de Estocolmo se constituye como un término descriptivo de un patrón de afrontamiento a una situación traumática, en lugar de una categoría diagnóstica, por lo que, en el contexto de la psicología aplicada, la mayoría de los profesionales de la salud mental utilizan criterios diagnósticos tipo trastorno de estrés agudo o trastorno de estrés postraumático (TEPT), estado disociativo, o trastorno de adaptación para la evaluación y tratamiento de los síntomas que conforman el síndrome de Estocolmo (Ballús, 2002). Sin embargo, desde un plano conceptual podemos situar este síndrome como un constructo al ser solo inferible a través de la conducta. Por otro lado, la ansiedad generada por dependencia emocional a un agresor, por definición no se relaciona con reacciones tipo TEPT y sí más con respuestas propias de la ansiedad generalizada, fobia social, agorafobia o trastorno de ansiedad por separación.

Leonare Walker formula en 1979 lo que denomina como SIES-d a raíz del manejo de síntomas observados en sujetos con el síndrome de Estocolmo. Según la autora, este explica algunas de las consecuencias psicológicas encontradas en mujeres víctimas de maltrato y lo fundamenta con la teoría de la indefensión aprendida de Seligman (1975); lo considera un tipo de trastorno de adaptación responsable de un efecto paradójico en mujeres maltratadas al defender, justificar y resituar al agresor en el papel de víctima. De aquí, actitudes como no denunciar, ocultar, no escapar de la situación o, retirar las denuncias con la consecuencia de que se sumerjan en un círculo vital que mantiene las agresiones y sume a la mujer en un estado progresivo de deterioro personal.Graham y Rawling (1991) añaden que la mujer maltratada desarrollaría un SIES-d para proteger su equilibrio personal.

Graham et al.(1995) construyen la escala de evaluación denominada Escala del Síndrome de Estocolmo (SSS, por sus siglas en inglés, Stockholm Syndrome Scale) formada por 49 ítems, basada en un modelo factorial evaluativo por la correlación de síntomas, que recoge las reacciones de mujeres jóvenes que mantienen relaciones de pareja con maltratadores. Por lo que este fenómeno no tangible, al ser categorizado en la escala, se convierte en una variable susceptible de medición y análisis.

De su aplicación, concluyen que la permanencia en un vínculo emocional abusivo ocurre por la aparición de un estado disociativo como estrategia de afrontamiento; esta disociación provoca la negación del comportamiento de su agresor y la observación de los aspectos positivos. Ignoran sus propias necesidades y, en contrapartida, desarrollan una actitud de hipervigilancia ante el maltratador. Esta escala utilizada para nuestro estudio, se fundamentó alrededor de un núcleo caracterizado por distorsiones cognitivas y estrategias de afrontamiento: dos dimensiones secundarias denominadas daño psicológico y una más ambigua amor-dependencia. La teoría de propósitos evaluativos, perfil topográfico y metodología correlacional está diseñada para detectar la aparición de síntomas del síndrome de Estocolmo en mujeres, cuyas características vienen determinadas por un patrón de cambios cognitivos, funcionalidad adaptativa y curso terminal, que es el resultado de un proceso reactivo acaecido en la víctima ante la situación traumática. Este proceso abarca cuatro fases: desencadenante, reorientación, afrontamiento y adaptación. En la fase desencadenante, los primeros abusos propinados por la pareja romperían el espacio de seguridad previamente construido de confianza y expectativas. En la fase de reorientación, la víctima trata de efectuar un reordenamiento de esquemas cognitivos para evitar la disonancia entre su conducta de elección y compromiso con la realidad traumática vivida. La mujer se autoinculpa de la situación y entra en un estado de indefensión y resistencia pasiva. Llega así a la fase de afrontamiento, donde asume el modelo mental del maltratador y busca vías de protección para su integridad psicológica, tratando de manejar la situación traumática. En la última fase de adaptación, la mujer proyecta parte de la culpa al exterior, hacia los otros. El SIES-d se consolida a través de un proceso de identificación y alrededor del modelo mental explicativo de la pareja sobre la situación vivida en el hogar y de las relaciones causales que la han originado.

Otros autores como Melgar Alcantud y Valls Carol (2010) señalan el componente amor como motivo de esta permanencia destructiva, pero más allá de los análisis centrados en el amor idealizado, o el ideal de amor romántico, no profundizan en el significado de esta causa. Según Verdú Delgado (2014), cuando las relaciones de pareja están sometidas a deseos y expectativas crecientes, hacen que la intimidad constituya un ámbito marcado por la inseguridad y la inestabilidad, retroalimentando la idealización romántica del amor como una forma de satisfacer de manera inmediata la necesidad afectiva. Esta situación lleva implícita la dificultad para hacer frente a los conflictos reales de la convivencia y relaciones interpersonales, especialmente en las personas más jóvenes.

Verdú Delgado (2014) apunta a la tendencia al aislamiento emocional de la pareja relacionada con el tipo de amor romántico y lo identifica con la dependencia y falta de espacio privativo; al contrario, las amistades se valoran como fuente de bienestar personal y refugio principal tras una ruptura amorosa. En este tipo de amor se elevan las expectativas unidas a la idea de pareja como forma de satisfacer su propia necesidad de amor. Esta es una tendencia generalizada entre la población más joven y de mediana edad; hay una mayor tendencia femenina a idealizar el vínculo amoroso a partir de la dependencia; también entre las mujeres, la percepción de soledad por falta de pareja es más conflictiva. Sin embargo, en general las mujeres tienden de una forma muy concreta a integrar su vida emocional en su desarrollo vital mediante el aprendizaje y la evolución personal que marca la transición de una etapa vital a otra posterior, identificada de mayor madurez al conocer las propias necesidades o por el desarrollo de habilidades relacionales que permiten obtener más satisfacción en sus relaciones futuras.

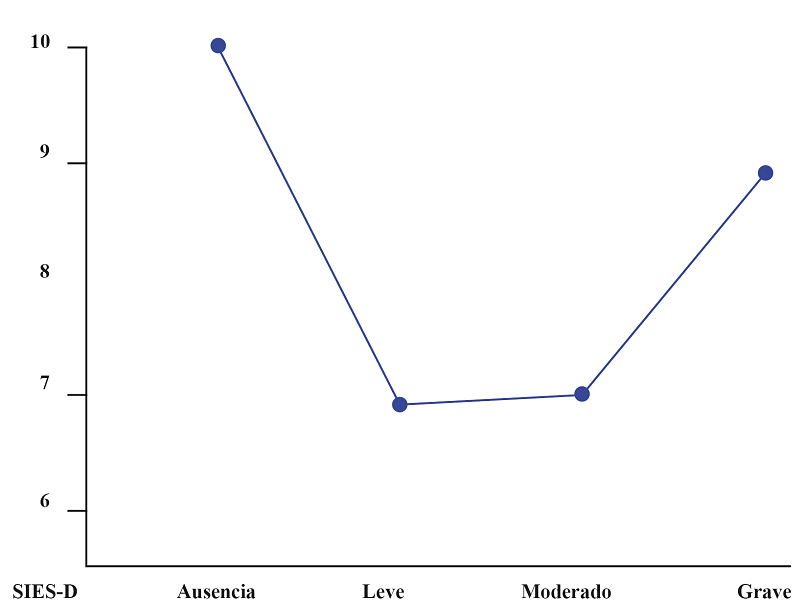

Siguiendo esta argumentación teórica, para este estudio tomamos la variable edad como circunstancia de riesgo en la dependencia emocional propia del amor idealizado en edades más jóvenes, con la hipótesis de que a menor edad habrá mayor correlación de mujeres con SIES-d. En la figura 1, observamos la distribución por edades del maltrato emocional ejercido por sus parejas en la región de la baja California Sur, México, siendo mayor a menor edad.

De la consulta de la bibliografía que da respuesta a la incógnita de la dependencia de la mujer maltratada advertimos el factor dependencia económica como otro de los elementos explicativos de la permanencia de la mujer en la relación de maltrato.

Los porcentajes son contundentes, del total de las mujeres maltratadas, un 60% corresponden a mujeres sin actividad fuera del hogar frente a un 30% que realizan una actividad fuera de sus hogares… Sin embargo, es un mito creer que el problema afecta solo a mujeres de escasos recursos, ya que es un fenómeno que atraviesa todo el espectro social sin distinción (Traverso, 2000).

Para ver este efecto quisimos integrar el factor de dependencia económica en nuestro estudio para conocer su presencia sobre la dependencia emocional de la mujer.

Por último, consideramos la adaptación al cambio tras la separación. Una disolución de pareja requiere un proceso de ajuste en el que, en mayor o menor medida, se sufren reacciones emocionales que se complican en algunos casos dando lugar a trastornos psicológicos como sentimiento de culpa constante, miedo intenso, aislamiento, de forma persistente y con riesgo de cronificarse. Holmes y Rahe (1967) crearon una escala que mide acontecimientos vitales estresantes (Social Readjustment Rating Scale, Escala de Reajuste Social, en español) distribuidos en 43 ítems, que cuantifican la intensidad de la afectación psicofisiológica de más a menos, y sitúan al divorcio y la separación de pareja en segundo y tercer lugar respectivamente en relevancia con respecto a situaciones experienciales generadoras de malestar (Bruner et al., 1994).

Si toda separación de pareja es un hecho generador de crisis que aborda un importante impacto emocional, la adaptación dependerá esencialmente de las características de los implicados. Brea Franco (2010) afirma que una separación conlleva un proceso de aflicción por la ruptura de los lazos de afecto de alguien significativo. Describe, además, que este proceso de duelo conlleva un cambio lento y sin un tiempo establecido; implica cambios biopsicosociales. Toda ruptura de pareja inicia un proceso similar al proceso de duelo comúnmente estudiado, que constaría de cinco fases desde el shock inicial hasta la recuperación o adaptación (Brea Franco, 2010). En este sentido, Montoya Carrasquilla (2011) propone los cinco procesos del duelo para elaborar el Breve Inventario de Duelo (BID) por fases. Este consta de 22 ítems, con tres posibles respuestas. Esta escala es un diseño personal del autor y no ha sido validada ni homologada. Su aplicación es útil para valorar la fase predominante del duelo en la que la persona se encuentra en el momento de la evaluación. Consideramos en este estudio que para estimar una adaptación postseparación plena en la mujer víctima del maltrato, la presencia del factor duelo por separación es un integrante de significado en el nuevo proceso de aclimatación al cambio. Evidentemente, cada experiencia de dolor es única, idiosincrática, y varía en función de las características personales, antecedentes culturales, las circunstancias de la pérdida o la presencia de otros factores de estrés y el apoyo social (De Spelder & Strickland, 2011; Servaty-Seib, 2004).

El estado de dependencia afectiva de las víctimas de violencia de género hacia el maltratador ha sido tratado de explicar como SIES-d, síndrome de mujer maltratada, síndrome de adaptación paradójica, duelo patológico, etc., pero sin encontrar una respuesta aglutinadora que explique la permanencia en la relación. Además, estudios empíricos de las dos últimas décadas muestran que la mayoría de individuos que viven una situación de adversidad no sufren un trauma, ni siquiera otras patologías significativas (resiliencia) (Mateu Pérez, García Renedo, Gil Beltrán, & Caballer Miedes, 2009; Vera Poseck, Carbelo Baquero, & Vecina Jiménez, 2006). Esta realidad nos permite dos afirmaciones. La primera es que hay un componente individual en la reacción de cada sujeto ante un mismo suceso. La segunda es que las personas cuentan con recursos que les permiten soportar el hecho o la dificultad, o rehacerse tras el mismo, lo que abre un vasto campo al estudio de cuáles pueden ser esos factores de protección y, si caben terapias o intervenciones preventivas que los potencien.

Según la Encuesta Demográfica y de Salud 2013 de la República Dominicana (Ministerio de Salud Pública, 2013), más de la tercera parte de las mujeres de este país relataron haber experimentado alguna vez violencia física, sexual y/o emocional; cinco puntos porcentuales superior al valor reportado en 2007, y siete puntos por encima del valor encontrado en 2002. Esta situación revela la realidad de la situación femenina en el país y justifica estudios como el presente.

Como objetivo principal pretendimos conocer la presencia del SIES-d en una muestra de mujeres dominicanas separadas tras sufrir violencia de género, como condición que explica la vinculación emocional al maltratador.

En los objetivos específicos quisimos saber si la edad más joven está relacionada con mayor presencia del síndrome; si las condiciones económicas justifican la presencia del SIES-d; y, por último, quisimos hallar la presencia de duelo por separación, y si su presencia justifica la vinculación afectiva al maltratador.

Figura 1

Distribución por edades del maltrato emocional ejercido por sus parejas en la región de la baja California Sur, México.

Elaboración propia a partir de los resultados preliminares de la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares 2011 (Instituto Nacional de Estadística y Geografía, 2011).

Método

El presente es un estudio de diseño descriptivo transversal o de prevalencias, diferencias de media y análisis de varianza. El programa estadístico utilizado fue SPSS.

La recogida de datos se realiza a través de una herramienta a modo de entrevista que consta de un cuestionario demográfico –heteroadministrado– y de dos escalas autoadministradas. El cuestionario fue diseñado para la evaluación de víctimas de violencia intrafamiliar, y está basado en el instrumento utilizado por la Procuraduría de la República para la Violencia de Género. Las escalas fueron SSS y el inventario de duelo BID. Los datos son recogidos en una muestra no probabilística, dirigida a 104 participantes femeninas voluntarias que acuden al servicio de psicología de la Unidad de Atención Integral a la Violencia de Género, Intrafamiliar y Sexual (UVGSI) de la Ciudad de Santiago de los Caballeros de la República Dominicana. Los sujetos cumplen con las características de ser mujer, estatus socioeconómico medio y medio-bajo en referencia a la cultura dominicana y con estudios elementales (8 a 12 años). Son total o parciamente dependientes económicamente de la expareja; con un rango de edad entre 18 y 45 años, haber sido víctima de violencia de género y estar separada físicamente del agresor entre seis meses y dos años. Todas las participantes consintieron su participación en este estudio.

Para la evaluación de la presencia del SIES-d se emplea la escala SSS creada por Graham et al.(1995), utilizada para identificar el síndrome de Estocolmo en mujeres víctimas de violencia con consistencia y fiabilidad test-retest. La prueba correlacionó negativamente con la Escala de Deseabilidad Social Marlowe-Crowne y positivamente con cuestionarios de evaluación que miden impacto de acontecimientos, trastorno límite de personalidad, amor apasionado, agresión verbal o violencia (Demarest, 2009). Fue traducida al español de su original en inglés por las autoras de este estudio. El SSS incluye elementos para determinar los aspectos del síndrome de Estocolmo: afiliación (“Otras personas solo ven el lado negativo de mi pareja; no ven todos los pequeños actos de compasión que hace”), el daño psicológico (“Me siento baja de ánimo y triste”), y amor-dependencia (“Sin mi pareja, no sé quién soy”). Se escala en una graduación de cinco puntos desde la letra A a la E.

Por tratarse de fases dentro de un problema psicológico que no corresponde a una entidad diagnóstica (tipo DSM V), la cronicidad de la puntuación asume nombres distintos: grave, moderado, leve y ausencia, Las respuestas se revierten para los ítems 31 (“Me siento bien con quien soy”), y 32 (“Me siento tranquila y segura de mí”).

Este instrumento puede servir de base para su posterior validación y fiabilidad en la población hispanoamericana.

Para la evaluación de vinculación afectiva y su relación con la dependencia económica se usan los ítems del cuestionario demográfico que indican subordinación económica al agresor: su excompañero provee todos sus recursos económicos y en respuesta positiva si controla el manejo económico de sus ingresos.

Para conocer si la víctima presenta duelo por separación como forma de evaluar su proceso de adaptación emocional utilizamos el BID a través de los cinco indicadores: aflicción aguda; conciencia de la separación; conservación- aislamiento; cicatrización; renovación. Siendo los tres primeros los indicadores de presencia de duelo y los dos últimos de ausencia.

Tras el consentimiento informado, se recolectan los datos de la entrevista durante un mes individualmente, durante 30 minutos por sujeto.

Resultados

Se examinaron 104 mujeres entre 18 y 45 años, con una media de edad de 33,4 años, 2,2 hijos, 6,8 años de historia de abusos y una media de 9,9 meses de tiempo transcurrido desde la separación (tabla 1). Con estudios elementales (entre 8 y 12 años de escolaridad), con español como idioma vehicular, de clase media y media-baja para el contexto de República Dominicana.

Como respuesta a nuestro objetivo principal, conocer la presencia del SIES-d como condición que explica la vinculación emocional al maltratador, medido a través de la escala SSS, obtenemos según las respuestas a la escala: rasgos del SIES-d en el 98% de la población, de las cuales, el 8,82% se sitúan en el nivel de grave y 29,41% con presencia moderada, lo que significa la presencia de un cuadro de vinculación afectiva tras la separación del maltratador en la mujer víctima de violencia de género de 38,23%, según la argumentación teórica.

Dutton y Painter (1993) encuentran que el 52% de la población femenina separada por maltrato mostraban haber experimentado una presencia leve de los rasgos del SIES-d. Como respuesta a la incógnita de si la edad más joven está relacionada con mayor presencia del síndrome, hallamos que la media de edad de sujetos con el síndrome moderado-grave es de 28 años (tabla 1 y tabla 2), lo que significa 6,4 puntos de diferencia con la media de edad muestral de 33,4 años, y 12,8 puntos respecto a las mujeres sin dependencia emocional con una media de edad de 40,8 años.

En la Macroencuesta Violencia contra la Mujer 2015 de España (Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, 2015), se encuentra que el porcentaje de mujeres que han sufrido violencia física según edad, para los casos violencia de moderada y grave es mayor en las mujeres entre 25-34 años. Otro estudio realizado en los países de Brasil, Argentina y Colombia (Centre on Housing Rights and Evictions, 2010) examina el tema de la violencia en mujeres y la permanencia en la relación y encuentra como primera causa que interfiere en la ruptura del vínculo con el agresor es la dependencia económica.

Para conocer si las condiciones económicas justifican la presencia del SIES-d realizamos un análisis correlacional entre los sujetos con rasgos de SIES-d y la dependencia económica y arrojó el resultado de que no existe relación estadísticamente significativa, ya que p = 0,53, lo que implica que la dependencia emocional al agresor no estriba en la dependencia económica.

La línea de distribución para los distintos niveles de presencia de sintomatología SIES-d con la variable dependencia económica, muestra que la dependencia económica más significativa está en los casos con ausencia de SIES-d, y, aunque no significativo, se produce un repunte a medida que el SIES-d se hace más grave (figura 2).

Un duelo traumático puede estar presente en el 15%-20% de quienes sufren un accidente o una catástrofe natural, pero este porcentaje puede ser considerablemente más alto (hasta 50%-70%) en quienes han experimentado un hecho violento, como es el caso de las víctimas de terrorismo, de violencia familiar o de agresiones sexuales. Asimismo, el duelo puede cronificarse en 10%-20% del total de los casos.

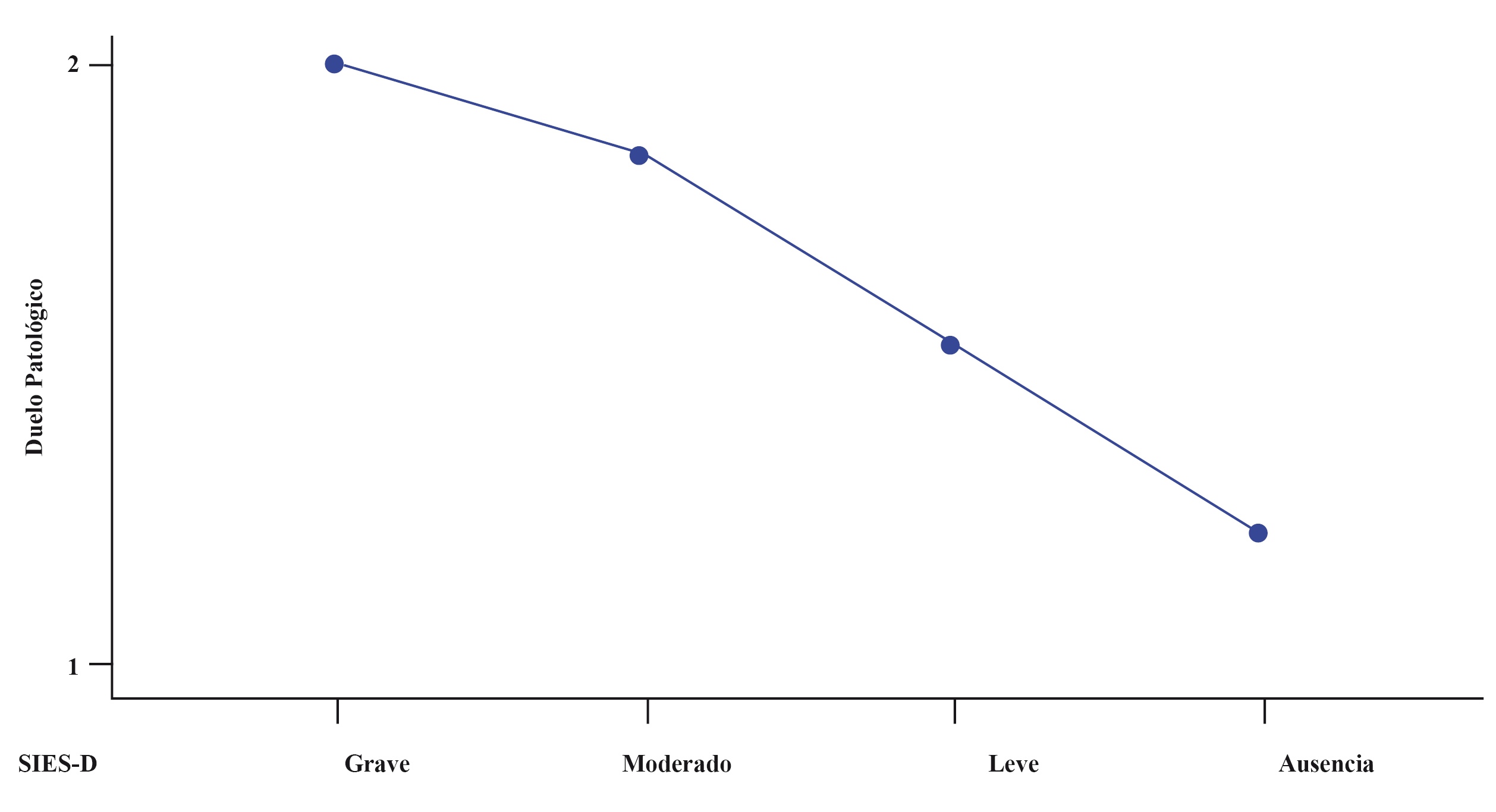

Siguiendo con los propósitos del estudio, hallamos la presencia de duelo por separación, y su presencia justifica la vinculación afectiva al maltratador, encontrándose presente en el 29% de la población (tabla 3), con una relación significativa de los casos positivos en el duelo con los positivos en la escala SSS (p = ,03 en la tabla 4). Estos resultados demuestran una relación directamente proporcional entre ambas variables, puesto que a mayor gravedad de vinculación afectiva mayor duelo por separación (figura 3).

Figura 2

Relación lineal entre dependencia económica y SIES-d.

Figura 3

Distribución de la relación duelo y Categorías SIES-d.

Discusión

En las estrategias elegidas para el fortalecimiento individual y prevención de recaídas de las mujeres víctimas de violencia, así como las intervenciones que abordan de manera integral –biopsicosocial y jurídica– la problemática de las mujeres que padecen maltrato por parte de sus parejas, se plantea frecuentemente una dificultad derivada de la fase del ciclo de la violencia conocida como el círculo del maltrato y el retorno con el agresor.

Quisimos realizar una aproximación para conocer los elementos subyacentes que se gestan en esta vuelta a través de lo que consideramos una vinculación afectiva de dependencia hacia el maltratador por la presencia del SIES-d en mujeres jóvenes y si las variables edad, dependencia económica y duelo por separación correlacionan con el síndrome. Para esto, analizamos a 104 mujeres víctimas de maltrato, entre 18 y 45 años en la UVGSI de Santiago en la República Dominicana, encontrando rasgos en el 98% de las mujeres de la muestra. Montero Gómez (2001) reconoce que la incidencia del síndrome no es tan común como la presencia de otros condicionantes en la permanencia de la mujer en la situación de violencia. La ocurrencia del SIES-d de forma manifiesta ocurre en nuestro estudio en el 38,23% de la muestra estudiada. Si bien este síndrome puede ayudar a entender la dificultad de estas mujeres para poner fin a la relación violenta y la permanencia de años con una pareja maltratadora, son necesarias futuras investigaciones que lo apoyen y validen esta escala en Latinoamérica.

En el caso de España, los datos muestran que las mujeres que más denuncian su condición de agredidas –por mayor conciencia de su situación– son las mujeres de entre 31 y 40 años, y luego las mujeres de entre 21 y 30 años (Instituto de la Mujer, 2006). Con una edad media de 33,4 años para toda la muestra y 28 años para las mujeres con sintomatología moderada y grave de síndrome de Estocolmo, se confirma nuestra hipótesis de que es más probable la aparición del síndrome en mujeres con menor edad. Sarasua, Zubizarreta, Echeburúa, y De Corral (2007) encuentran que la tasa de prevalencia de reacciones psicofisiológicas era más alta en las víctimas más jóvenes (42%) que en las mayores (27%), mostraban más síntomas depresivos y tenían una autoestima menor. Las conclusiones indican que la juventud es un estado evolutivo de mayor vulnerabilidad al maltrato. Un dato relevante es que la depresión no solo la padecen las mujeres que permanecen en la relación violenta, sino que muchas veces aparece, y con mayor intensidad, en aquellas mujeres que ya han abandonado al agresor, según Andrews y Brown (1998).

Además de la edad, existen múltiples factores socioeconómicos que se han asociado a la permanencia de la mujer con el agresor, entre ellos la dependencia económica. En nuestro estudio una relación negativa de este factor con la presencia del SIES-d demuestra que el porcentaje de mujeres que manifiestan el síndrome no está vinculada a la relación por este motivo. Los resultados confirman una dependencia emocional más que económica:

Las mujeres que se separan, tanto las de perfil social más independiente como otras de dependencia más ligada a un núcleo familiar del tipo que sea, comparten la reacción paradójica de desarrollar un vínculo afectivo con su agresor, defendiendo sus razones y retirando denuncias policiales (Montero Gómez, 2000).

Del análisis de la línea de ajuste de la correlación entre el SIES-d y la dependencia económica encontramos que es parcialmente negativa, marcadamente superior en los casos sin vinculación emocional, pero al final aparece una elevación ligera para los casos de SIES-d grave, lo que se interpreta como que el síndrome empeora en los casos de dependencia económica, ya que esta es apenas perceptible en los casos con SIES-d leve y moderado, lo que se corresponde con la hipótesis planteada por Arias Londoño (1991) a este respecto; y nos puede dar respuesta a estudios que explican la dependencia económica como la variable que advertiría la permanencia de la mujer en el círculo del maltrato cuando no observan otras variables.

Según Bartholomew y Larsen (1992) en la dependencia emocional, el sometimiento no es un fin, sino un medio para preservar y/o contentar a la pareja o por el miedo a la ruptura. Una vez iniciada la separación, la mujer maltratada puede presentar dificultades si no asume de forma adecuada la desvinculación, ya que empezaría a experimentar un duelo (Montoya Carrasquilla, 2011). La fragilidad emocional en el duelo por separación, se acentúa cuando hay un historial como víctima de delitos violentos o de abuso, cuando hay un estrés acumulativo y/o antecedentes psiquiátricos familiares (Esbec Rodríguez, 2000; Finkelhor, 1999).

Como era de esperar según la argumentación teórica, obtuvimos una correlación positiva significativa entre el SIES-d y la presencia de duelo por separación, situación que alerta de una disposición negativa al cambio tras la separación de las mujeres que presentan los rasgos del síndrome, ya que complica el proceso y propicia atribuciones de pérdida al alejamiento del agresor, con el consecuente malestar psicológico dificultando su inmersión en el nuevo estado de independencia socioafectiva (Cobo Medina, 2001; Neimeyer, 2001).

Conclusiones

Encontramos que el 38,23% del total de las mujeres analizadas con SIES-d correlaciona con las edades más jóvenes, dada la falta de madurez e inexperiencia. La dependencia económica no explicó la situación de dependencia emocional, pero sí empeora la condición de la mujer cuando aparece. Cuando una mujer presenta dependencia emocional tras la separación deja entrever la posibilidad de un duelo por separación que redunda en el riesgo de retorno al círculo del maltrato por las complicaciones que atribuye al ajuste a su nueva vida sin él. En este estudio la correlación de las mujeres con este síndrome y la presencia del duelo resultó positiva, con una relación negativa lineal casi perfecta, a mayor dependencia mayor duelo lo que complica aún más la adaptación a la nueva situación psicosocial de la mujer, con el peligro de cronificación como duelo complicado.

Tras la separación, el proceso de adaptación a la nueva vida en la mujer víctima de malos tratos puede verse complicada si sigue vinculada por dependencia emocional al agresor, con el consecuente riesgo de la vuelta al círculo del maltrato. Ante la falta de acuerdo en las investigaciones sobre la etiología y factores implicados en el vínculo de la dependencia emocional al agresor observado en mujeres maltratadas, decidimos retomar el SIES-d como una aproximación evaluativa de la vinculación, con el fin de alertar el riesgo al retorno, ya que la dependencia emocional carece de modelos que describan o expliquen su etiología y conformación desde una perspectiva psicopatológica, alrededor del SIES-d si aparecen distorsiones cognitivas y de estrategias de afrontamiento idiosincráticas abordables desde la psicoterapia y desde la intervención temprana del servicio de atención a mujeres víctimas de violencia de género en todas sus vertientes sociojurídicas.

Agradecimiento

Estudio realizado en la Unidad de Atención Integral a la Violencia de Género, Intrafamiliar y Sexual (UVGSI), Santiago de los Caballeros, República Dominicana.

Referencias bibliográficas

Andrews, B., Brown, C.(1998). "Attributions of blame for marital violence: A study of antecedents and consequences". Journal of Marriage and the Family. 52 (3), 757-767. Recuperado de http://dx.doi.org/10.2307/352940

Arias Londoño, M., (1991). Cinco formas de violencia contra la mujer . Bogotá, Colombia: Ecoe

Ballús, C.(2002). "A propósito del síndrome de Estocolmo". Medicina Clínica. 119 (5), 174. Recuperado de https://doi.org/10.1016/S0025-7753(02)73354-X

Bartholomew, K., Larsen, P., (1992). Interpersonal dependency and attachment in adulthood . Burnaby, Canada: Simon Fraser University

Brea Franco, R., (2010). El duelo: un camino hacia la felicidad . Santo Domingo, República Dominicana: Editorial Búho

Bruner, C., Acuña, L., Gallardo, L., Hernández, A., Rodríguez, W., Robles, G.(1994). "La escala de reajuste social (SRRS) de Holmes y Rahe en México. ". Revista Latinoamericana de Psicología. 26 (2), 253-269. Recuperado de https://goo.gl/2J9Y5E

Cáceres, J.(2004). "Violencia física, psicológica y sexual en el ámbito de la pareja: papel del contexto". Clínica y Salud. 15 (1), 33-54. Recuperado de https://goo.gl/vrU2NE

Cala Carrillo, M., Barberá Heredia, E., Bascón Díaz, M., Candela Agulló, C., Cubero Pérez, M., Cubero Pérez, R., Vega Caro, L., (2011). Recuperando el control de nuestras vidas: reconstrucción de identidades y empoderamiento en mujeres víctimas de violencia de género . Sevilla, España: Instituto de la Mujer del Ministerio de Sanidad. Recuperado de https://goo.gl/DGMPFZ

Centre on Housing Rights and Evictions.(2010). "Special edition of gender and housing". Bulletin on housing rights and the right to the city in Latin America 2010. 3 (8), 1-11. Recuperado de https://goo.gl/eedhLr

Cobo Medina, C., (2001). Ars moriendi: vivir hasta el final. . Madrid, España: Editorial Díaz de Santos

Demarest, R.(2009). "The relationship between stockholm syndrome and post-traumatic stress disorder in battered women". Inquiries Journal/Student Pulse. 1 (11). Recuperado de https://goo.gl/UBxQ62

De Spelder, L., Strickland, A., (2011). The last dance: Encountering death and dying . New York, New York: McGraw Hill

Domen, M.(2005). "Un vínculo “incomprensible” entre sus protagonistas: el síndrome de Estocolmo". Encrucijadas. 33 . Recuperado de https://goo.gl/TRF5zA

Dutton, D., Painter, S.(1993). "The battered woman syndrome: Effects of severity and intermittency of abuse". American Journal of Orthopsychiatry. 64 , 614-622. Recuperado de https://goo.gl/adiRnD

Esbec Rodríguez, E. (2000). Evaluación psicológica de la víctima . En Esbec Rodríguez, E., Gómez-Jarabo García, G (eds.);Psicología forense y tratamiento jurídico-legal de la discapacidad. (153-217). Madrid, España: Edisofer

Finkelhor, D. (1999). Victimología infantil . En Sanmartín, J (eds.);Violencia contra niños. (149-218). Barcelona, España: Ariel

Graham, D., Rawling, E. (1991). Bonding with abusive dating partners: Dynamics of Stockholm syndrome . En Levy , B (eds.);Dating violence, young women in danger. (119-135). Seattle, Washington: Seal Press

Graham, D., Rawlings, E., Ihms, K., Latimer, D., Foliano, J., Thomson, A., Hacker, R.(1995). "A scale for identifying Stockholm syndrome reactions in young dating women: Factor structure, reliability and validity". Violence and Victims. 10 (1), 3-22. Recuperado de https://goo.gl/Aq1Djb

Holmes, T., Rahe, R.(1967). "The social readjustment rating scale". Journal of Psychosomatic Research. 11 (2), 213-218. Recuperado de https://doi.org/10.1016/0022-3999(67)90010-4

Instituto de la Mujer., ., (2006). Mujeres en cifras. . Madrid, España: Instituto de la Mujer

Instituto Nacional de Estadística y Geografía, ., (2011). Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares 2011. . Ciudad de México, México: Inegi

Mateu Pérez, R., García Renedo, M., Gil Beltrán, J., Caballer Miedes, A.(2009). "¿Qué es la resiliencia? Hacia un modelo integrador.". Fòrum de Recerca. 15 , 231-248. Recuperado de https://goo.gl/x5seoD

Melgar Alcantud, P., Valls Carol, R.(2010). "“Estar enamorada de la persona que me maltrata”: socialización en las relaciones afectivas y sexuales de las mujeres víctimas de violencia de género". Trabajo Social Global. 1 (2), 148-161. Recuperado de https://goo.gl/ZcxMHT

Ministerio de Salud Pública, ., (2013). Encuesta demográfica y de salud 2013 . Santo Domingo, República Dominicana: Ministerio de Salud Pública Recuperado de https://goo.gl/E3f2QZ

Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, ., (2015). Macroencuesta Violencia contra la Mujer 2015 . Madrid, España: Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social Recuperado de https://goo.gl/hz3WwR

Montero Gómez, A.(1999). "Psicopatología del síndrome de Estocolmo. Ensayo de un modelo etiológico". Ciencia Policial. 51 , 1-25. Recuperado de https://goo.gl/npA5FT

Montero Gómez, A. (2000). Featuring domestic Stockholm syndrome: A cognitive bond of protection in battered women . En XIV World Meeting of the International Society for Research on Aggression. Valencia, España: Universidad de Valencia

Montero Gómez, A.(2001). "Síndrome de adaptación paradójica a la violencia doméstica: una propuesta teórica". Clínica y Salud. 12 (1), 5-31. Recuperado de https://goo.gl/AhK2Yk

Montoya Carrasquilla, J., (2007). Cómo ayudarnos y ayudar a otros a enfrentar la pérdida de un ser querido [entrada de blog]. . Recuperado de https://goo.gl/yZLMPv

Neimeyer, R., (2001). Aprender de la pérdida. . Barcelona, España: Paidós

Sarasua, B., Zubizarreta, I., Echeburúa, E., De Corral, P.(2007). "Perfil psicopatológico diferencial de las víctimas de violencia de pareja en función de la edad". Psicothema. 19 (3), 459-466. Recuperado de https://goo.gl/tWnXH7

Seligman, M., (1975). Helplessness . New York, New York: W H Freeman/Times Books/ Henry Holt & Co.

Servaty-Seib, H.(2004). "Connections between counseling theories and current theories of grief and mourning". Journal of Mental Health Counseling. 26 (2), 125-145.

Traverso, M., (2000). Violencia en la pareja: la cara oculta de la relación . Washington, District of Columbia: Banco Interamericano de Desarrollo

Vera Poseck, B., Carbelo Baquero, B., Vecina Jiménez, M.(2006). "La experiencia traumática desde la psicología positiva: resiliencia y crecimiento postraumático". Papeles del Psicólogo. 27 (1), 40-49. Recuperado de https://goo.gl/WGQU17

Verdú Delgado, A.(2014). "El amor en la sociedad de consume". Gazeta de Antropología. 30 (1). Recuperado de http://hdl.handle.net/10481/31068

Walker, L., (1979). The battered woman . New York, New York: Harper and Row

Notas de autor

*Contacto: M. M. Miramontes. Departamento de Psicología, Autopista Duarte 1 ½. Santiago de los Caballeros. República Dominicana. Correo electrónico: miniamaria@gmail.com