Diálogo informado

El rezago educativo total y su atención en México

El rezago educativo total y su atención en México

Revista Latinoamericana de Estudios Educativos (México), vol. XLVII, núm. 2, pp. 41-58, 2017

Centro de Estudios Educativos, A.C.

Resumen: El presente texto pretende dimensionar el rezago educativo total en México y en sus estados; asimismo se busca describir la estrategia gubernamental para atender dicha problemática. Por último, presenta datos generales de ingreso, atención y egreso de personas, hispanohablantes o hablantes de lengua indígena, analfabetas, sin primaria o sin secundaria.

Palabras clave: Educación de adultos, rezago educativo, deserción, eficiencia terminal.

Abstract: This text aims to measure the total educational backwardness in Mexico and its States; also seeks to describe the Government strategy to address such a problem. And finally, presents general information about income, care and discharge of people, Spanish speakers or speakers of an indigenous language, illiterate, without primary or secondary.

Keywords: adult education, educational backwardness, desertion, terminal efficiency.

DIMENSIÓN DEL REZAGO EN MÉXICO

La población analfabeta1 es aquélla de 15 años y más que no sabe leer ni escribir (INEA, 2015). La población sin primaria terminada2 es la población alfabeta sin primaria terminada de 15 años y más, que sabiendo leer y escribir no inició o no concluyó la educación primaria y no es atendida por el sistema escolarizado de educación básica (INEA, 2015). A su vez, la población sin secundaria terminada3 es la población de 15 años y más que, teniendo la primaria concluida, no inició o no concluyó la educación secundaria y no es atendida por el sistema escolarizado de educación básica (INEA, 2015).

La tendencia histórica de las tasas de personas en situación de rezago educativo total contrasta con los datos absolutos de las poblaciones. El cuadro 1 muestra que el porcentaje se ha reducido drásticamente, por ejemplo, en el dato de personas con rezago de 87.1% a 35% en los últimos 45%; sin embargo, en números absolutos se ha incrementado el número, pues lo que cambió fue la base poblacional, que ha aumentado considerablemente en las últimas décadas.

| Año | Población de 15 años o más | Analfabetas | % | Sin primaria terminada | % | Sin secundaria terminada | % | Rezago total | % |

| 1970 | 25 938 558 | 6 693 706 | 25.8% | 11 063 021 | 42.7% | 4 822 789 | 18.6% | 22 579 516 | 87.1% |

| 1980 | 37 927 410 | 6 451 740 | 17.0% | 9 442 220 | 24.9% | 9 202 459 | 24.3% | 25 096 419 | 66.2% |

| 1990 | 49 610 876 | 6 161 662 | 12.4% | 11 642 527 | 23.5% | 11 921 824 | 24.0% | 29 726 013 | 59.9% |

| 2000 | 62 842 638 | 5 942 091 | 9.5% | 11 716 715 | 18.6% | 14 898 655 | 23.7% | 32 557 461 | 51.8% |

| 2010 | 78 423 336 | 5 393 665 | 6.9% | 10 082 386 | 12.9% | 16 424 106 | 20.9% | 31 900 157 | 40.7% |

| 2015 | 86 692 412 | 4 749 057 | 5.5% | 9 468 441 | 10.9% | 16 113 744 | 18.6% | 30 331 242 | 35.0% |

Hoy en día, las entidades federativas tienen al menos 20% de rezago total entre su población de 15 años y más. Los estados con mayor porcentaje de este indicador son Chiapas, Oaxaca, Michoacán, Guerrero y Veracruz. Además, estas mismas entidades se encuentran también entre las diez con mayor proporción de personas de 15 años y más analfabetas, sin primaria y sin secundaria terminadas. Las entidades con menor proporción de población en situación de rezago educativo son la CDMX, Nuevo León, Sonora, Coahuila y Quintana Roo (cuadro 2).

| Rezago total | Analfabetas | Sin primaria terminada | Sin secundaria terminada | ||||||

| Entidad Federativa | Población de 15 años y más | % | Lugar | % | Lugar | % | Lugar | % | Lugar |

| Nacional | 88 154 689 | 34.1 | 5.0 | 10.9 | 18.2 | ||||

| Chiapas | 3 604 589 | 51.4 | 1 | 14.3 | 1 | 16.4 | 2 | 20.7 | 5 |

| Oaxaca | 2 831 787 | 48.6 | 2 | 12.3 | 3 | 15.5 | 4 | 20.8 | 4 |

| Michoacán | 3 295 877 | 47.5 | 3 | 7.5 | 6 | 17.1 | 1 | 22.9 | 1 |

| Guerrero | 2 480 074 | 46.6 | 4 | 12.5 | 2 | 14.2 | 6 | 19.9 | 7 |

| Veracruz | 5 945 578 | 43.8 | 5 | 8.7 | 4 | 15.8 | 3 | 19.3 | 8 |

| Puebla | 4 381 897 | 42.3 | 6 | 7.7 | 5 | 13 | 8 | 21.6 | 2 |

| Guanajuato | 4 140 983 | 40 | 7 | 5.9 | 10 | 12.7 | 9 | 21.4 | 3 |

| Zacatecas | 1 125 450 | 37.3 | 8 | 3.6 | 17 | 14.9 | 5 | 18.8 | 11 |

| Yucatán | 1 567 728 | 37.2 | 9 | 6.9 | 8 | 13.6 | 7 | 16.7 | 22 |

| San Luis Potosí | 1 969 210 | 35.1 | 10 | 5.7 | 11 | 12.4 | 11 | 17 | 20 |

| Jalisco | 5 762 549 | 35 | 11 | 3.4 | 21 | 11.2 | 15 | 20.4 | 6 |

| Hidalgo | 2 078 471 | 34.4 | 12 | 7.5 | 6 | 9.8 | 20 | 17.1 | 19 |

| Campeche | 665 095 | 33.7 | 13 | 6.2 | 9 | 11.6 | 14 | 15.9 | 26 |

| Sinaloa | 2 195 036 | 33.5 | 14 | 4 | 15 | 12.5 | 10 | 17 | 20 |

| Nayarit | 884 744 | 32.5 | 15 | 4.8 | 13 | 12 | 12 | 15.7 | 27 |

| Colima | 537 519 | 32.3 | 16 | 3.5 | 18 | 11.2 | 15 | 17.6 | 16 |

| Tabasco | 1 724 298 | 32.3 | 16 | 5.2 | 12 | 11.7 | 13 | 15.4 | 28 |

| Durango | 1 268 767 | 32.1 | 18 | 2.9 | 23 | 10.5 | 17 | 18.7 | 12 |

| Morelos | 1 416 549 | 31.3 | 19 | 4.5 | 14 | 10.2 | 19 | 16.6 | 24 |

| Tamaulipas | 2 619 734 | 31.3 | 19 | 2.6 | 24 | 10.4 | 18 | 18.3 | 14 |

| Tlaxcala | 912 029 | 31.2 | 21 | 3.5 | 18 | 8.6 | 25 | 19.1 | 10 |

| Chihuahua | 2 686 680 | 31.1 | 22 | 2.3 | 25 | 9.6 | 21 | 19.2 | 9 |

| Querétaro | 1 452 960 | 30 | 23 | 3.8 | 16 | 8.5 | 26 | 17.7 | 15 |

| México | 12 365 632 | 29 | 24 | 3 | 22 | 8.4 | 27 | 17.6 | 16 |

| Baja California | 2 580 704 | 28.9 | 25 | 1.8 | 30 | 8.4 | 27 | 18.7 | 12 |

| Aguascalientes | 915 028 | 28 | 26 | 2 | 26 | 9.4 | 22 | 16.6 | 24 |

| BCS | 562 132 | 27.9 | 27 | 2 | 26 | 9.2 | 23 | 16.7 | 22 |

| Quintana Roo | 1 145 394 | 27 | 28 | 3.5 | 18 | 9.2 | 23 | 14.3 | 31 |

| Coahuila | 2 165 652 | 26.1 | 29 | 1.9 | 29 | 6.8 | 30 | 17.4 | 18 |

| Sonora | 2 141 795 | 25.3 | 30 | 2 | 26 | 8.3 | 29 | 15 | 30 |

| Nuevo León | 3 794 535 | 23.4 | 31 | 1.5 | 31 | 6.6 | 31 | 15.3 | 29 |

| CDMX | 6 936 213 | 20.1 | 32 | 1.4 | 32 | 5.1 | 32 | 13.6 | 32 |

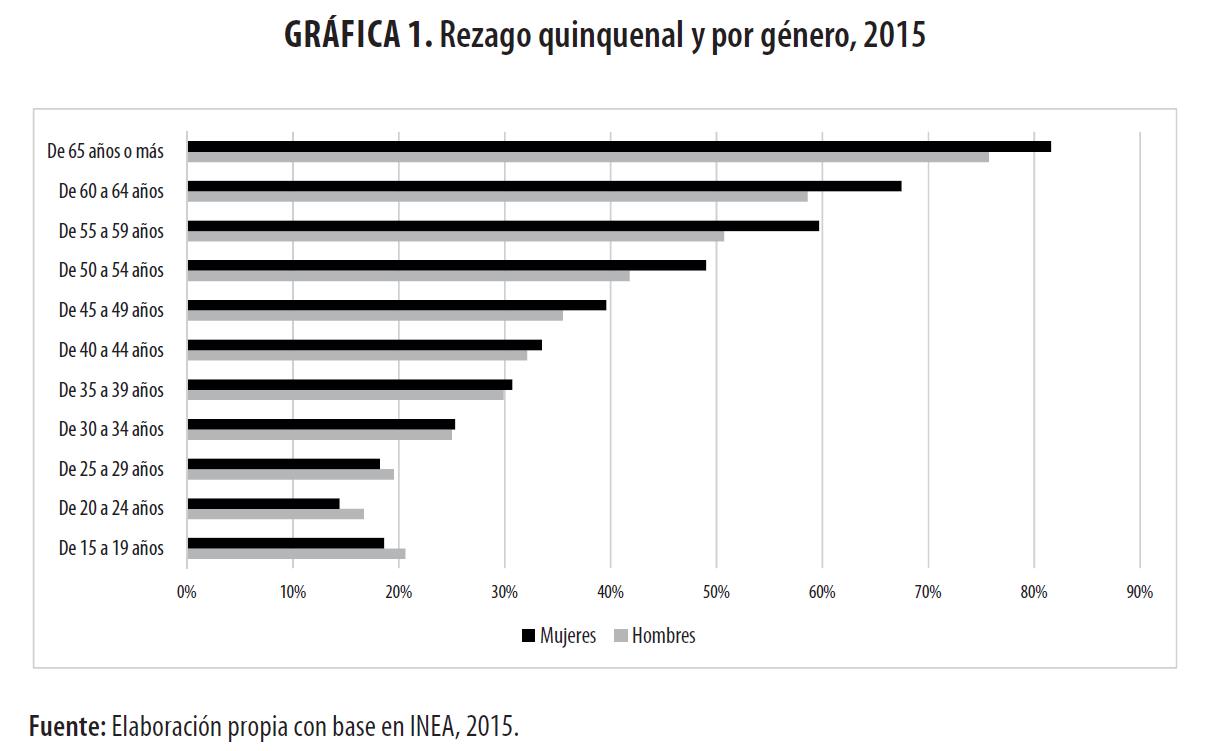

Por distribución etaria quinquenal, la población de 15 años y más con mayor rezago educativo total es la correspondiente al grupo de 65 años o más, siendo las mujeres el subgrupo con mayor índice respecto a los hombres. Es de llamar la atención que a menor edad la proporción de población en rezago total disminuye hasta el grupo de 20 a 24 años, y vuelve a aumentar en el grupo de 15 a 19 años. La tendencia del índice en el que el grupo de las mujeres es mayor que los hombres, se mantiene hasta el grupo de 30 a 34 años, en grupos de menor edad se revierte la situación (gráfica 1).

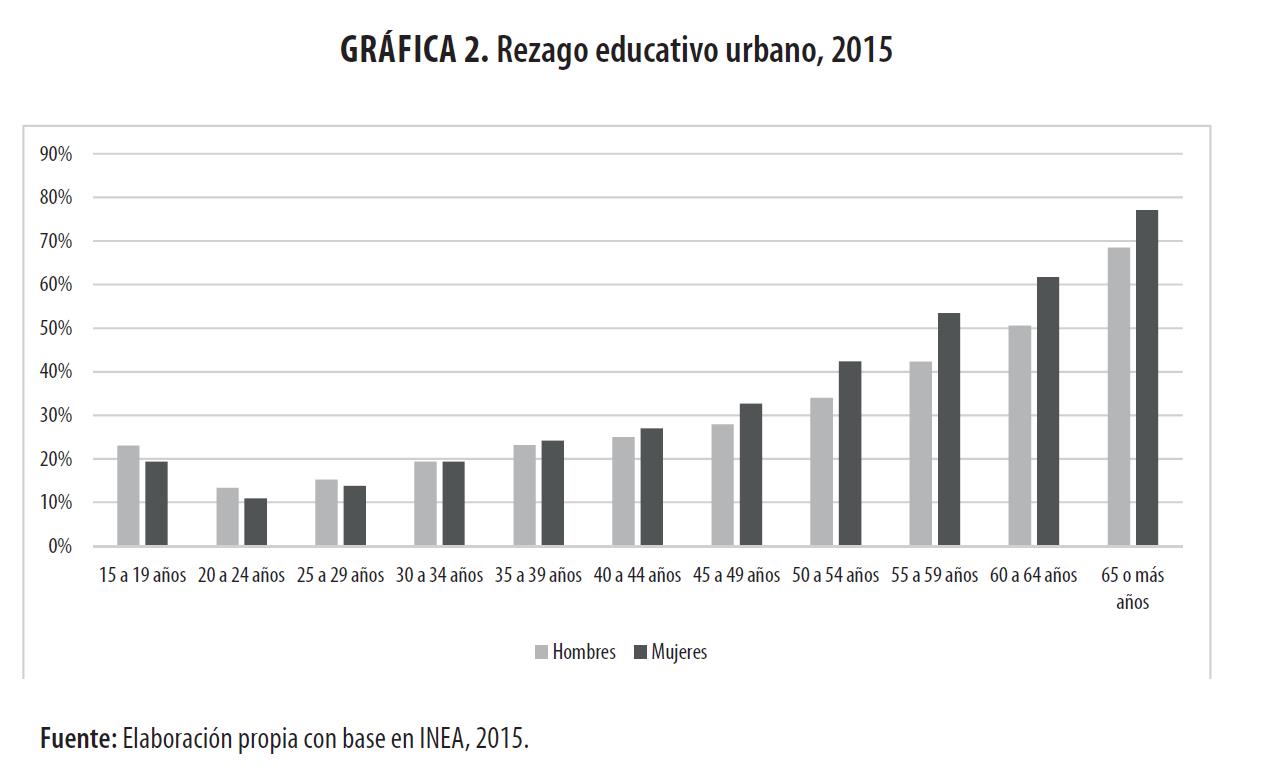

En la gráfica 2 se observa que el rezago educativo total en población urbana ha disminuido casi exponencialmente de los grupos quinquenales de mayor edad a los menores para 2015. De los grupos de 30 a 34 años a 65 o más la tasa de mujeres supera a la de hombres. Situación que se invierte en los grupos de menor edad a éstos.

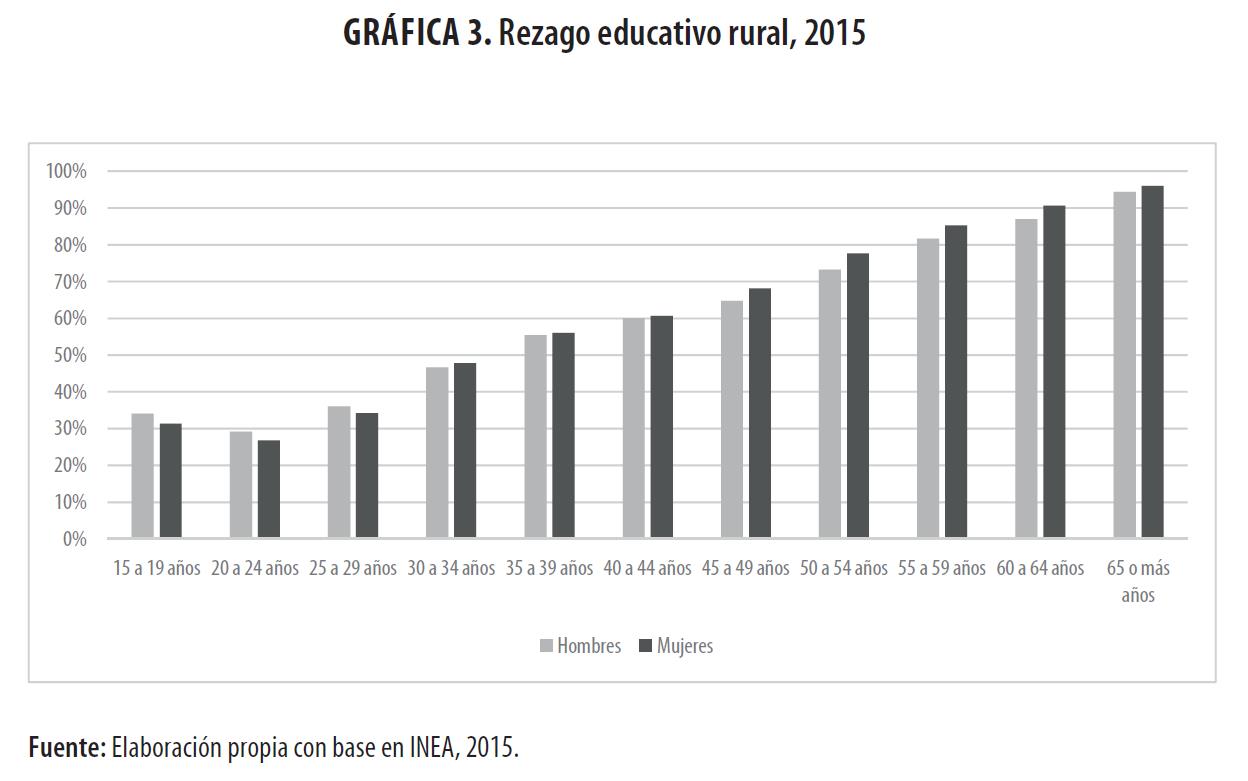

En la gráfica 3 se muestra que en la población rural el rezago total en sectores urbanos también se reduce de grupos de mayor edad a los de menos; sin embargo, el declive es menor de un grupo a otro, en comparación con la población urbana.

Se observa también que la brecha entre hombres y mujeres es menor que en los centros urbanos, aunque sigue siendo mayor la tasa de mujeres en grupos de 30 años o más.

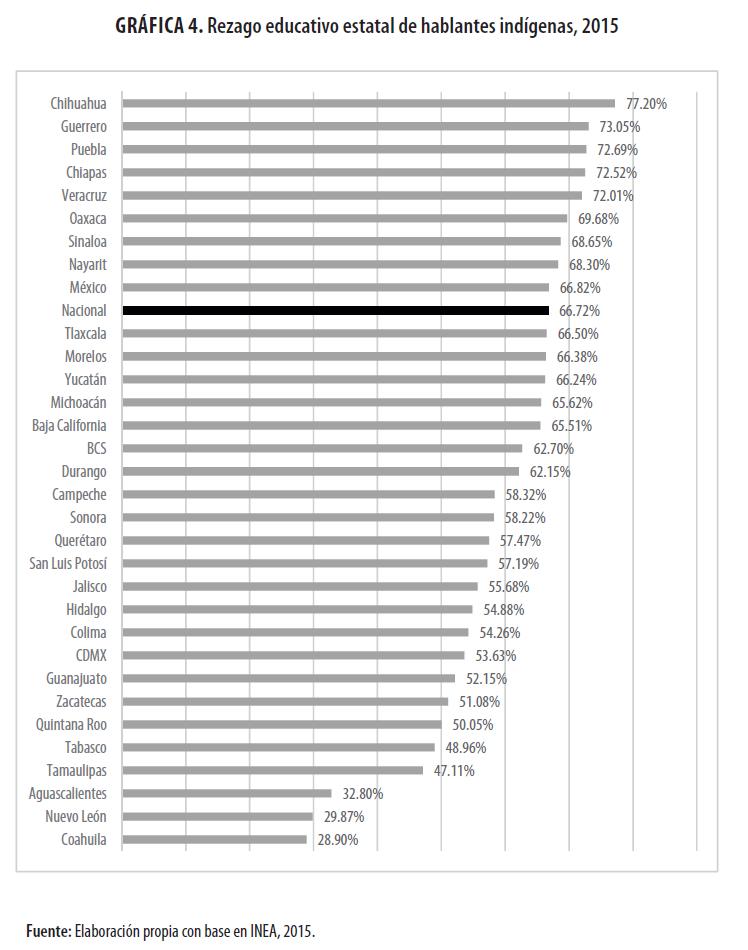

La situación de rezago educativo total es mayor si la población es hablante de alguna lengua indígena. Más de 80% de las entidades federativas tienen una tasa de 50% o más de este indicador, llegando hasta más de 70% de la población de 15 años o más, como el caso de Chihuahua, Guerrero, Puebla, Chiapas, Veracruz y Oaxaca (gráfica 4).

GRÁFICA 4.

Rezago educativo estatal de hablantes indígenas, 2015

Elaboración propia con base en INEA, 2015.

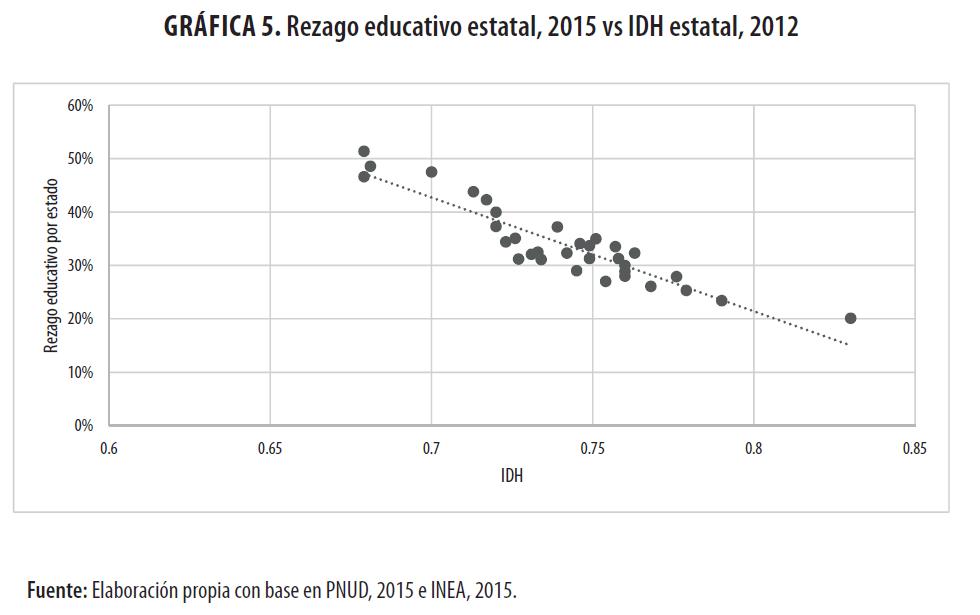

Por otra parte, hay una alta correlación entre el desarrollo de las personas y el grado de rezago educativo. El Índice de Desarrollo Humano (IDH) permite medir dimensiones indispensables para el desarrollo de las personas: la posibilidad de gozar salud y una vida larga, el acceso a recursos necesarios para tener una vida digna, y acceso a educación (PNUD, 2015). La gráfica 5 muestra la regresión lineal del rezago educativo estatal con el IDH de cada entidad federativa. Se observa que la tendencia general es prácticamente una línea, es decir a menor IDH, mayor porcentaje de rezago educativo en población de 15 años o más.

GRÁFICA 5.

Rezago educativo estatal, 2015 vs IDH estatal, 2012

Elaboración propia con base en PNUD, 2015 e INEA, 2015.

La atención del rezago educativo en el país

La atención a la población con rezago educativo en México es atendida por el Estado con base en la Constitución. El Artículo 3º establece lo siguiente:

Toda persona tiene derecho a recibir educación. El Estado –federación, estados, ciudad de México y municipios–, impartirá educación preescolar, primaria, secundaria y media superior. La educación preescolar, primaria y secundaria conforman la educación básica; ésta y la media superior serán obligatorias (Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1917).

La Ley General de Educación (LGE) establece, en su artículo trigésimo noveno, que dentro del sistema educativo nacional está la educación para adultos (Congreso de los EUM, 1993). En su artículo 43 se determina que la educación para adultos está destinada a individuos de quince años o más que no hayan cursado o concluido la educación primaria y secundaria y, para atender a esta población, se darán servicios de alfabetización, educación primaria y secundaria, así como de formación para el trabajo, con las particularidades adecuadas a dicha población. Y por último, en el artículo 44 de la misma ley, se explicita que la educación para adultos corresponde de manera exclusiva a las autoridades locales, sin excluir del todo a la autoridad educativa federal.

El Instituto Nacional para la Educación de los Adultos (INEA)

El INEA se creó el 28 de agosto de 1981 por decreto presidencial. Dicho instituto se erigió con el objetivo de promover, organizar e impartir educación para adultos, en tanto organismo descentralizado de la Administración Pública Federal, con personalidad jurídica y patrimonio propios (SEP, 2012).

Fue hasta 2005 cuando, a través del Acuerdo Secretarial 363, se estableció el Modelo de Educación para la Vida y el Trabajo (MEVyT), el cual tiene como propósito fundamental ofrecer a las personas jóvenes y adultas de 15 años o más, opciones educativas vinculadas con sus necesidades e intereses, orientadas a desarrollar sus competencias para desenvolverse en mejores condiciones en su vida personal, familiar, laboral y social (SEP, 2012).

En la presente administración federal, la educación para adultos está contenida en la estrategia 3.2.1 del objetivo 3.2: ampliar las oportunidades de acceso a la educación en todas las regiones y sectores de la población, cuya línea de acción es la de fortalecer los servicios que presta el INEA (Gobierno de la República, 2013). En el Plan Sectorial de Educación (PSE) se resalta que la educación de los adultos debe tener entre sus propósitos la disminución del rezago, pero también el de fomentar el aprendizaje a lo largo de la vida. Además, se reconoce que los adultos en condición de rezago educativo han adquirido saberes prácticos y posiblemente se han beneficiado de la capacitación en el trabajo; por tanto, la formación de los adultos debe reconocer este tipo de aprendizajes y combinarlos con aspectos académicos (SEP, 2013). De esta forma, el INEA está a cargo de la coordinación, con la mayoría de los gobiernos estatales, de la descentralización de los servicios de educación para adultos, por lo que el Instituto se asume como un organismo técnico, normativo y rector de la educación para adultos que acredita la educación básica proporcionada por los Institutos Estatales de Educación para Adultos (IEEA), y así fungir como promotor de este beneficio entre los diferentes sectores sociales (INEA, 2017). Sin embargo, hoy en día, el INEA (2017) continúa proporcionando algunos servicios en los estados en los que aún no se concluye el proceso de descentralización.

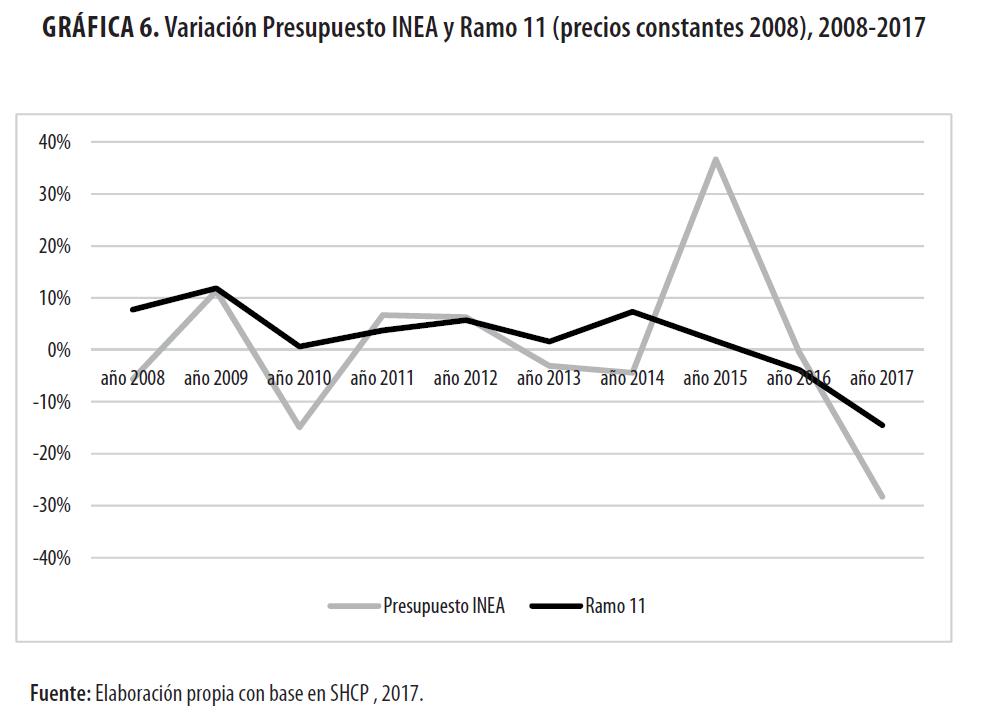

El Instituto cuenta con un presupuesto promedio de casi dos millones de pesos por año desde 2007; la participación en el presupuesto total anual del ramo administrativo 11 ha variado de 0.8% a 1.2% para el periodo 2007-2017. El año que dispuso de mayor presupuesto fue 2015, justo cuando tuvo una variación de casi 40% más respecto al año anterior (véase gráfica 6). Más adelante se observará que, en este mismo año, se registró un aumento considerable de ingreso en alfabetización y el MEVyT (cuadro 3).

| Año | Monto anual | Participación en el Ramo 11 |

| 2007 | $1 928 172 939 | 1.2% |

| 2008 | $1 819 009 577 | 1.0% |

| 2009 | $2 024 303 440 | 1.0% |

| 2010 | $1 722 380 086 | 0.9% |

| 2011 | $1 837 049 866 | 0.9% |

| 2012 | $1 952 285 174 | 0.9% |

| 2013 | $1 891 468 397 | 0.9% |

| 2014 | $1 807 528 233 | 0.8% |

| 2015 | $2 470 086 686 | 1.0% |

| 2016 | $2 460 060 662 | 1.1% |

| 2017 | $1 764 703 553 | 0.9% |

GRÁFICA 6.

Variación Presupuesto INEA y Ramo 11 (precios constantes 2008), 2008-2017

Elaboración propia con base en SHCP, 2017.

El Modelo Educativo para la Vida y el Trabajo (MEVyT)

El MEVyT es el modelo educativo del INEA, que a su vez es una alternativa para la alfabetización, primaria y secundaria para personas en situación de rezago educativo. Según el Instituto, el modelo tiene las siguientes características:

· Visión centrada en el aprendizaje y en la persona que aprende.

· Tiene una estructura modular.

· Se adapta a tiempos, ritmos y disponibilidad de espacios.

· Adopta contenidos, metodologías y actividades adecuadas a jóvenes y adultos.

· Recupera saberes y experiencias personales y colectivas para construir otros aprendizajes y desarrollar habilidades, actitudes y valores.

· Variedad de temas de estudios optativos.

· Permite la vinculación entre los niveles de educación básica.

El MEVyT está compuesto por tres niveles (INEA, 2017): Inicial, Intermedio y Avanzado. La primaria corresponde a los niveles inicial e intermedio, mientras que el avanzado comprende el nivel de secundaria. El nivel inicial está compuesto por módulos básicos, mientras que los niveles intermedio y avanzado disponen, además de módulos básicos, de módulos diversificados.

El Programa Especial de Certificación (PEC)

El PEC es una estrategia de la Secretaría de Educación Pública que, a través del INEA, certifica los conocimientos adquiridos por experiencia laboral. El PEC está basado en el MEVyT y está enfocado hacia aquellas personas mayores de 15 años que no terminaron primaria o secundaria, pero siguieron formándose en su trabajo, en su oficio o en otros espacios, y puedan certificar su aprendizaje. La persona interesada tiene que seguir los siguientes pasos para obtener su certificación:

1. Presenta una autoevaluación, sobre valores cívicos y el desempeño ciudadano.

2. Comprueba la experiencia mediante la presentación de reconocimientos y constancias que demuestren que ha tomado cursos de capacitación. O que los recibió como beneficiario de programas sociales como son Prospera, 65 y más; en el Seguro Popular o en la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas.

3. Presenta, con el apoyo del INEA, una evaluación de conocimientos básicos en lengua y comunicación, ciencia y matemáticas.

ATENCIÓN DEL REZAGO EDUCATIVO EN CIFRAS

Para el tema de la alfabetización de personas mayores de 15 años, el INEA reporta el promedio mensual de educandos atendidos, el ingreso y egreso, ambos anuales, a partir de septiembre de 2014. Se observa que, de los años comparados, la mayor tasa de personas atendidas fue en 2015, tanto para hablantes de español como para los de lengua materna indígena. La población hispanohablante atendida supera en seis veces a la población de habla indígena.

En cuanto al ingreso anual, las cifras de 2015 son casi 2.5 veces mayores que las del año posterior. La misma situación de superioridad de volumen ocurre en el número de graduados en alfabetización en 2015 respecto de 2016, pero en una relación uno a uno un cuarto (cuadro 4).

| Alfabetización | ||||

| 2014* | 2015 | 2016 | ||

| Educandos atendidos (promedio mensual) | Hispanohablante | 224 292 | 300 459 | 257 026 |

| Indígena | 41 058 | 51 597 | 41 406 | |

| Total | 265 350 | 352 056 | 298 432 | |

| Ingreso anual | Hispanohablante | 111 938 | 418 274 | 171 423 |

| Indígena | 7 800 | 40 403 | 18 116 | |

| Total | 119 738 | 458 677 | 189 539 | |

| Egreso (graduados) nacional anual | Hispanohablante | 119 615 | 305 316 | 239 745 |

| Indígena | 9 374 | 26 133 | 25 570 | |

| Total | 184 351** | 331 449 | 265 315 | |

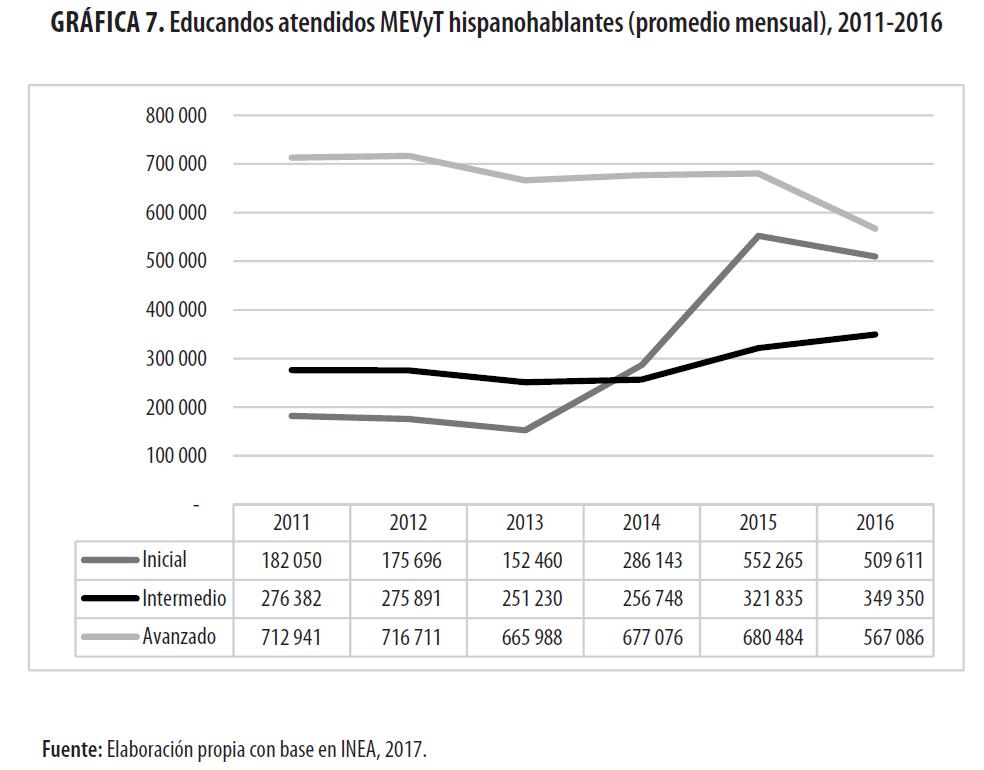

Respecto a los datos disponibles de personas atendidas por el MEVyT, se observa que ha ingresado un promedio de 1 500 000 aproximadamente por año; siendo 2015 el año en que más registros se reportan y 2016 el año en que menos (cuadro 5).

| 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |

| Inscripción educandos | 1 774 952 | 1 430 137 | 1 385 874 | 1 719 488 | 1 727 072 | 1 088 439 |

En cuanto al promedio mensual de los educandos hispanohablantes atendidos con el MEVyT, se observa en la gráfica 7 que hay una disminución considerable en el dato de 2015 respecto a los años anteriores, mientras que hay un crecimiento sostenido del promedio en nivel inicial a partir de 2013.

GRÁFICA 7.

Educandos atendidos MEVyT hispanohablantes (promedio mensual), 2011-2016

Elaboración propia con base en INEA, 2017.

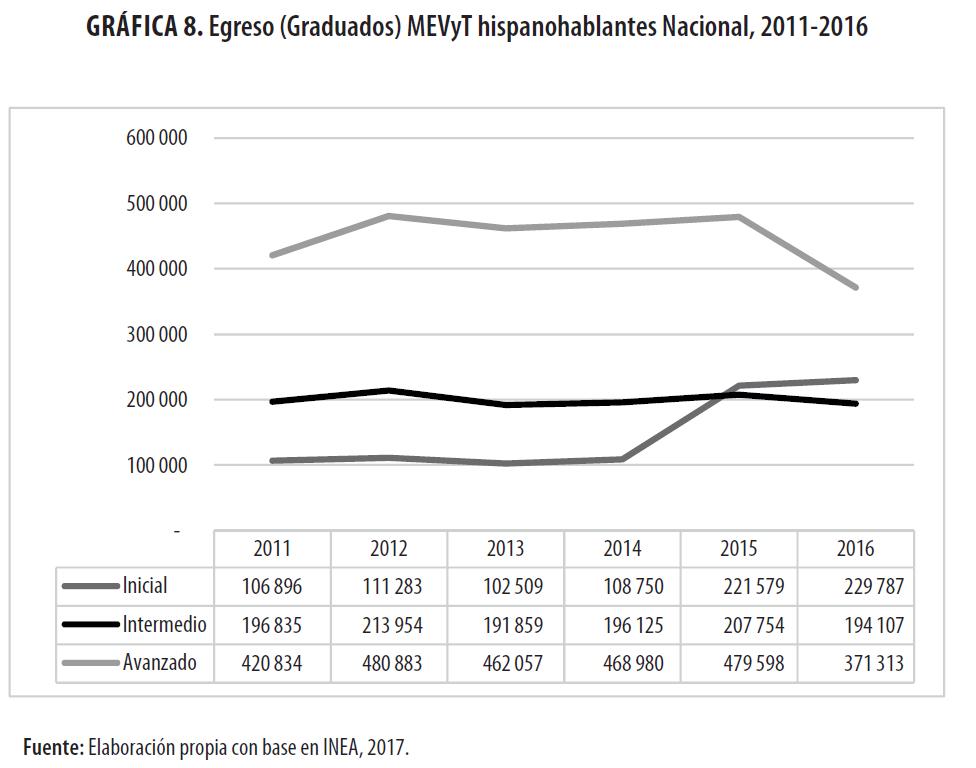

Por su parte, el dato nacional del número de personas graduadas fue superior en el nivel avanzado, respecto a los otros, lo que significa que el mayor volumen se concentra en estudiantes que terminaron o estaban cursando la secundaria. Se observa, también, que se mantuvo constante el egreso entre los años 2011 y 2014 para los tres niveles, pero se registró un aumento en 2015 en el nivel inicial, mientras que para ese mismo año decreció el nivel avanzado (gráfica 8).

GRÁFICA 8.

Egreso (Graduados) MEVyT hispanohablantes Nacional, 2011-2016

Elaboración propia con base en INEA, 2017.

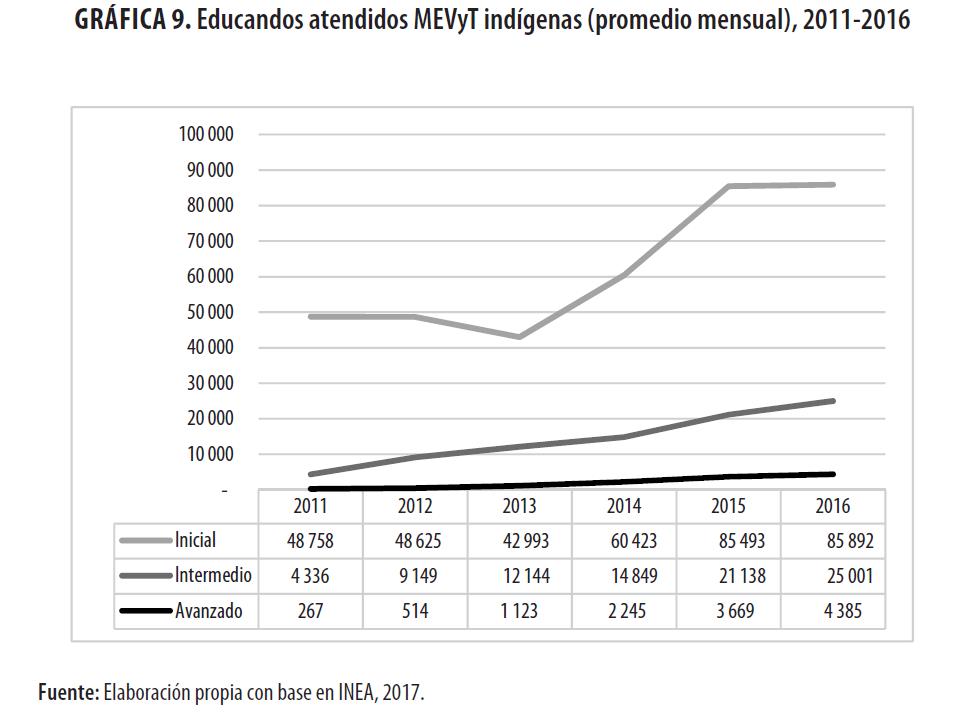

Cabe recordar que una gran proporción de indígenas está en situación de rezago educativo, por tanto, la atención a este sector es primordial. De 2011 a 2015 se duplicó el número de personas que ingresaron a algún nivel del modelo. Aunque para 2015 el número de registros disminuyó en 2016, la tendencia es positiva en estos años (cuadro 6).

| 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |

| Inscripción educandos | 43 439 | 45 805 | 55 250 | 73 313 | 88 235 | 77 067 |

El mayor volumen de educandos atendidos de 2011 a 2016 se encuentra, en promedio, en el nivel inicial. Muy por debajo de esos datos, las personas atendidas en el nivel intermedio y avanzado. Sin embargo, la tendencia de registros es al alza, al pasar de los años, presentando un crecimiento sostenido el nivel intermedio (primaria). Esto es de llamar la atención, porque la gráfica 9 representa que el servicio requerido por la población indígena es básico, en contraste con la población hispanohablante, cuyos datos se ubican en el nivel avanzado.

GRÁFICA 9.

Educandos atendidos MEVyT indígenas (promedio mensual), 2011-2016

Elaboración propia con base en INEA, 2017.

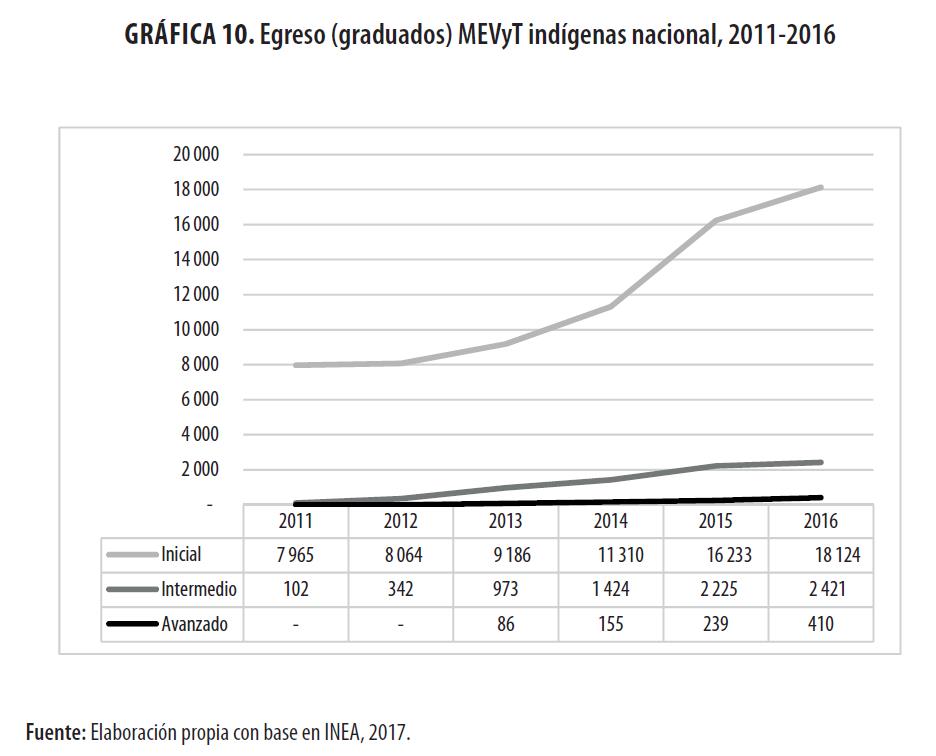

El número nacional de egresados es mayor para el nivel inicial, lo cual es congruente con el promedio nacional de educandos atendidos. Llama la atención que el ingreso sea considerablemente mayor al egreso; desafortunadamente, el INEA no presenta indicadores de abandono o eficiencia terminal, para tener una idea del grado de deserción entre niveles (gráfica 10).

GRÁFICA 10

Egreso (graduados) MEVyT indígenas nacional, 2011-2016

Elaboración propia con base en INEA, 2017.

Por último, de los registros obtenidos de la página del INEA, solo se obtuvo información del número de egresados del PEC en 2016. Tales datos superan en casi el doble a los egresados por el MEVyT en el mismo año (cuadro 7).

| Inicial | - |

| Intermedio | 632 194 |

| Avanzado | 641 308 |

| TOTAL | 1 273 502 |

CONSIDERACIONES FINALES

· La atención a las personas en situación de rezago educativo, ha sido, y sigue siendo una cuenta pendiente para las autoridades educativas. No se puede soslayar esta problemática, ni se puede pretender erradicar esta situación con paliativos.

o La información disponible en torno al rezago educativo total, en cuanto estadísticas e indicadores, no permite dimensionar ni caracterizar la atención que el Estado brinda a las personas de 15 años o más que no saben leer ni escribir, o que no tienen la primaria o secundaria concluidas. Es necesario contar con indicadores como eficiencia terminal, absorción, abandono, tasa de terminación, etcétera.

o Se destaca que el aumento del presupuesto del INEA para 2015 se reflejó también en el registro de personas atendidas y de ingreso, sobre todo para el nivel básico del MEVyT. Ahora bien, será importante que el incremento en el ingreso se traduzca en una mayor permanencia y mayor eficiencia terminal de las personas incorporadas.

o La presente entrega da muestra de la dimensión tanto del rezago educativo en nuestro país, como de la atención por parte del gobierno a este grupo, y también se delinean algunos recursos (modelo educativo y recursos financieros) con los que cuenta el INEA para la atención. Nunca fue la intención agotar el tema, sino continuar el diálogo en torno a otros temas relacionados con la educación para adultos, tales como: la pertinencia del modelo educativo, el impacto de éste en el desarrollo profesional de las personas y de las comunidades donde viven, la evaluación institucional y de programas, etcétera.

Ley General de Educación, 1993

Congreso de los EUM. Ley General de Educación, 1993.

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1917.

Gobierno de la República. Plan Nacional de Desarrollo 2013- 2018, México, 2013. Disponible en http://www.gob.mx/ cms/uploads/attachment/file/123650/PND.pdf.

INEA. México, 2015. Disponible en http://www.inea.gob.mx/ transparencia/pdf/Metodologia_rezago_educativo_ act_2015.pdf

INEA. ¿Qué hacemos?, México, 2017. Disponible en http://www. gob.mx/inea/que-hacemos

INEA. INEA en números, México, 27 de junio de 2017. Disponible en INEA en números: http://www.inea.gob.mx/ineanum/

INEA. MEVyT ¿Cómo está organizado?, México, 2017. Disponible en http://www.cursosinea.conevyt.org.mx/recursos/ promo_mevyt/Con_frames/principal.html

PNUD. Índice de Desarrollo Humano para las Entidades Federativas, México, 2015. Disponible en http://www. mx.undp.org/content/dam/mexico/docs/Publicaciones/ PublicacionesReduccionPobreza/InformesDesarrolloHumano/PNUD_boletinIDH.pdf

SEP. Decreto por el que se reforma el diverso por el que se crea el Instituto Nacional para la Educación de los Adultos, publicado el 31 de agosto de 1981, México, 23 de Agosto de 2012.

SEP. Programa Sectorial de Educación 2013-2018, México, 2013. Disponible en http://www.gob.mx/cms/uploads/ attachment/file/123652/Programa-sectorial-de-educacion-2013-2018.pdf

SHCP. Paquete económico y presupuestos. Presupuesto de egresos de la federación, México, 2017. Disponible en http:// finanzaspublicas.hacienda.gob.mx/es/Finanzas_Publicas/ Paquete_Economico_y_Presupuesto

Notas