Sistematización y Reconstrucción de Experiencias

Una estrategia educativa con mirada hacia el contexto: la Escuela de Familia Agrícola (EFA)

An Educational Strategy Looking at the Context: The Agricultural Family School

Una estrategia educativa con mirada hacia el contexto: la Escuela de Familia Agrícola (EFA)

Revista Latinoamericana de Estudios Educativos (México), vol. XLIX, núm. 1, pp. 209-240, 2019

Universidad Iberoamericana, Ciudad de México

Esta obra está bajo una Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional.

Recepción: 30 Octubre 2018

Aprobación: 04 Marzo 2019

Resumen: El presente artículo se propone analizar el modelo de educación en alternancia que proponen las Escuelas de Familia Agrícola (EFA). Este tipo de instituciones planifican su estrategia educativa planteando una serie de aspectos innovadores vinculados a una concepción integral sobre la educación, con la mirada centrada en los estudiantes y su realidad. Este documento surge de un importante trabajo de sistematización de la información existente sobre la metodología de alternancia, así como de la construcción de información empírica de una temática apenas abordada tanto en el ámbito de las políticas educativas, como en el espacio académico. A lo largo del documento se analizará la vinculación entre educación y desarrollo, poniendo el foco en este modelo educativo, en los actores involucrados, los instrumentos y herramientas pedagógicas que utiliza. Además, se expondrá brevemente un estudio de caso ubicado en el noreste de Argentina, desde una metodología cualitativa, con un alcance descriptivo.

Palabras clave: escuela de familia agrícola, metodología de alternancia, educación, desarrollo territorial, territorio.

Abstract: This article aims to analyze the model of education in alternation proposed by the Agricultural Family Schools (EFA). This type of institutions plan their educational strategy by proposing a series of innovative aspects linked to a comprehensive conception of education, with a focus on students and their reality. This document arises from an important work of systematization of existing information on the methodology of alternation, as well as the construction of empirical information on a subject that has hardly been addressed both by the field of educational policies and by the academic space. Throughout the document the link between education and development will be analyzed, placing the focus on this educational model, on the actors involved, the pedagogical instruments and tools that it uses. In addition, a case study located in northeastern Argentina will be briefly presented, from a qualitative methodology, with a descriptive scope.

Keywords: agricultural family school, methodology of alternation, education, territorial development, territory.

INTRODUCCIÓN

En el presente artículo se busca analizar un modelo educativo que tiene una mirada no sólo orientada a la enseñanza curricular, sino también al entorno en el cual se halla cada institución que participa del mismo. Este modelo, llevado a cabo por las Escuelas de Familia Agrícola (EFA), da cuenta de la posibilidad de encarar la educación desde otra perspectiva a la tradicionalmente conocida. Es un tema de vacancia que es importante abordar a fin de profundizar en una estrategia que se está desarrollando en ámbitos rurales, considerando sus especificidades y necesidades particulares.

A lo largo del documento se plasmará la vinculación entre educación y desarrollo, poniendo el foco en este modelo educativo, en los actores involucrados, los instrumentos y herramientas pedagógicas que utiliza, intentando dar cuenta del aporte que este tipo de escuelas realiza en las comunidades de incidencia. Para ello, se expondrá brevemente un estudio de caso ubicado en el noreste de Argentina, desde un abordaje cualitativo, con un alcance descriptivo. El trabajo aquí presentado refleja el análisis de la tesis de maestría elaborada recientemente en la Universidad de Buenos Aires, para lo cual se han utilizado tanto fuentes de datos primarias (entrevistas en profundidad, observaciones y registros fotográficos), como secundarias, tales como el análisis de registros y documentos escritos, sumado a una exhaustiva revisión del estado del arte sobre la temática.

La relación territorio-educación en el marco de la educación de alternancia

La escuela es una institución fundamental en el proceso de inserción en la sociedad de los niños y jóvenes que asisten a ella, ya que, entre otros factores, es un espacio en el que se promueve la formación tanto personal como social de los individuos. Se la puede entender como frontera, como un pasaje, un horizonte de posibilidad, que simboliza, a su vez, la apertura de una cadena de significantes (Duschatzky, 1999). También como canal a través del cual es posible que cada ser humano ponga en valor sus potencialidades como seres autónomos y como integrantes de un colectivo mayor, creando un sentido de pertenencia e involucramiento con la realidad que los rodea. La escuela es un lugar de construcción social, de luchas ideológicas y posible generadora de espacios y alternativas que pueden permitir proyectos pedagógicos más acordes con situaciones particulares de los educandos, contemplando especificidades y realidades, para promover su desarrollo.

Es preciso pensar el sistema educativo basado en el contexto y la idiosincrasia del estudiantado, ya que la educación no se da solamente en el establecimiento educativo, sino también a través de la experiencia y el contacto con el medio, y ambos espacios se complementan. Además, es clave, junto a otras variables, en el proceso de desarrollo territorial, y por ello es necesario un enfoque de territorio para planificar su abordaje. En este marco surgen propuestas educativas que buscan llevar la educación más allá de la institución escolar, permitiendo conciliar, además, la continuidad de estudios con las necesidades del grupo familiar. Una de dichas propuestas refiere a las EFA, que conciben a la educación como un medio para el desarrollo de las personas, de la comunidad y del territorio, y no simplemente como un fin en sí mismo. El rol que este tipo de instituciones adquieren en el territorio es central, porque pretende ser transformador. Proponen una idea de educación integral y popular, basada en la realidad rural y en la vinculación estrecha entre la teoría y la práctica en la que una no posee valor, si no es en función de la otra.

Las primeras experiencias de EFA aparecen en Francia a mediados de la década de los treinta, por iniciativa de productores y padres de adolescentes que buscaban una mejor educación para sus hijos. Se llamaron Maisons Familiales Rurales (MFR, casas familiares rurales) eran una respuesta a la necesidad de desarrollo de la región y de contar con un modelo pedagógico adecuado a la realidad de los hijos de los agricultores. “Paso a paso se construía un método pedagógico pertinente y original, basado en el respeto y la consideración de la cultura, los conocimientos y valores educativos del medio de vida …” (Gimonet, 2009, p. 32).

En Argentina, país donde se encuentra el caso de estudio, las primeras EFA se registran en el centro del país, a finales de la década de los sesenta. El primer objetivo central de estas escuelas, que luego se amplió hacia el desarrollo integral del joven, fue evitar la migración masiva de los jóvenes del campo a la ciudad.

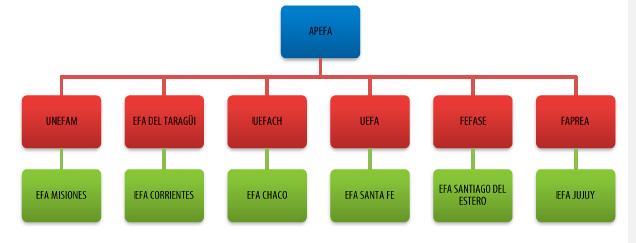

Un poco más de una década después (1972), se crea en el país la Asociación para la Promoción de Escuelas de Familia Agrícola (APEFA), que representa a nivel nacional e internacional al Movimiento de las Escuelas de la Familia Agrícola de Argentina. Sus objetivos son promover a las EFA, formar a los agentes que participan en ella y asesorarlas. El crecimiento de la cantidad de EFA en dicho país promovió la creación de organizaciones intermedias, para poder realizar un seguimiento más exhaustivo y personalizado. Así, nacen distintas organizaciones provinciales, como muestra el Gráfico 1

GRÁFICO 1

Organización del movimiento EFA en Argentina

elaboración propia, según fuentes consultadas.

Las EFA surgen en contextos rurales como una estrategia para contribuir a la promoción del medio en el cual están inmersas; por eso elaboran su línea curricular en esencia vinculada a lo agropecuario, con una mirada en “la nueva ruralidad”, entendiéndola desde un enfoque ampliado de lo territorial y orientada a la multifuncionalidad de la agricultura. De esta forma, el territorio emerge como una categoría de análisis y a la vez es una propuesta política sobre el mundo rural que intenta dar cuenta de la serie de transformaciones que rebasan los límites convencionales, asumiendo un enfoque integral, transdisciplinario y local-global. La visión de la nueva ruralidad asume que lo rural tiene una importancia estratégica para el desarrollo de la sociedad en su conjunto (Grajales y Concheiro, 2009). Las acciones relacionadas con este punto se anclan fuertemente en la formación y la educación como medios para revalorar la cultura rural y agropecuaria, mejorar la capacidad de autogestión, innovar y valorar los recursos locales y consolidar su identidad.

El territorio, entendido como “la forma en que el espacio geográfico es habitado, socializado y humanizado” (Claval, mencionado en Corbetta, 2009, p. 270), es central desde la mirada de las EFA. Allí es donde se da la interacción social y la participación para la construcción de una territorialidad determinada y se constituye como un espacio político, administrativo y ecológico, donde coexisten distintos factores, actores y circunstancias, y en el que se materializan y simbolizan los procesos de desarrollo. Se puede decir, como sostiene Corbetta (2009, p. 271), que “el territorio es el resultado de una red de relaciones entre sujetos individuales y colectivos entre sí, y entre éstos y el ambiente o espacio biofísico en el que se localizan geográficamente”. Es un espacio producido socialmente y representado, tanto física como simbólicamente, por sus redes, relaciones y particularidades identitarias. Como construcción social, posee límites a partir de los cuales es posible diferenciar un “nosotros”, de los “otros” (Manzanal, Arzeno y Nussbaumer, 2007) y donde se vincula y articula un abanico de actores que, nucleados en diversas instituciones, se enmarcan en una territorialidad y en un proceso de desarrollo determinados. La territorialidad aquí es entendida como la identidad del territorio, a partir de la cual la sociedad genera sus propias representaciones, como una manera de comprender, dar significado a su propia historia, constituyendo un sentido de pertenencia. Es un ámbito favorable para el desarrollo de procesos comunitarios, en los que la participación y la implementación ciudadana en asuntos colectivos deben estar presentes. Es un hecho cultural que se da en la relación entre el espacio y la sociedad, y que determina la idiosincrasia de ese territorio, vislumbrado como un lugar en el que se dirimen diferentes intereses en pugna (Divinsky, 2018).

En este contexto, se busca promover el desarrollo territorial, proceso en el que están involucrados, de alguna u otra manera, todos los actores de un territorio definido y en el que la educación es un factor esencial para alcanzarlo. Con este tipo de desarrollo se busca generar cambios cualitativos que tiendan a mejorar la calidad de vida de la población, partiendo de aquello que les sucede, su historia, idiosincrasia y razón de ser del territorio de influencia. Es una forma de mirar el desarrollo con una perspectiva orientada a acciones a partir de la construcción de un proyecto colectivo y, como tal, es un proceso endógeno en el que pueden diferenciarse e integrarse

múltiples dimensiones [que] interactúan en el territorio, delineando las características de esa realidad socioespacial: dimensión económico-productiva, donde se apunta a lograr la competitividad en todas las actividades económicas que se llevan a cabo en la localidad, sean productivas o no; dimensión sociocultural, para la cual lo fundamental es el fortalecimiento de la identidad y del capital social del territorio como camino hacia la equidad en la distribución de recursos; dimensión ambiental, cuyo objetivo principal es la sustentabilidad, mediante la implementación de un proceso de desarrollo sostenible, que es aquél capaz de satisfacer las necesidades de la generación presente sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras para atender a sus propias necesidades… dimensión político-institucional, enfocada hacia el logro de la gobernabilidad, definida como la capacidad de los actores para garantizar una gestión democrática de la sociedad local, asegurando a todos los habitantes del territorio la posibilidad de acceder a los foros de toma de decisiones (INTA, 2007).

Las EFA ponen el foco en el desarrollo territorial, teniendo en cuenta estas dimensiones, ya que como las definen González, Díaz y Constantini (2011), son instituciones educativas de nivel medio que se constituyen en función del medio rural, con un fuerte arraigo en las comunidades donde desarrollan sus actividades. Por ello, su propuesta puede entenderse no sólo como un espacio educativo, sino como un movimiento asociativo que fomenta la participación social y la construcción colectiva, bogando por la autonomía y libertad de las personas, en consonancia con la definición de desarrollo y la mirada que tienen del territorio. Entonces, las EFA buscan fomentar el desarrollo de las personas, a partir de la integración entre la producción del conocimiento y el desarrollo del medio, a través de un sistema pedagógico de formación y gestión compartida entre la escuela y la familia.

Para alcanzar sus objetivos, ponen en práctica una estrategia pedagógica, la alternancia, que permite acercar la escuela a la sociedad y viceversa, con un método activo y un aprendizaje reflexivo, que contempla tanto cuestiones técnicas, como didácticas y pedagógicas. Introduce herramientas que hacen posible la formación profesional en el medio en el cual el estudiante ha crecido, generando un equilibrio entre lo educativo y la realidad que los rodea (que por sí misma enseña y educa), complementando y alternando ambos espacios. A partir de su puesta en marcha, se espera que los estudiantes puedan ir construyendo el camino para llegar a ser verdaderos agentes de desarrollo.

Por todo esto, si bien este tipo de instituciones conforman una red donde todas comparten ciertos criterios y herramientas, cada una posee sus particularidades; “el carácter situacional de los procesos educativos debe llevar, indefectiblemente, a la preocupación por las particularidades sociales y escolares de cada escenario” (Corbetta, 2009, p. 266, citando a López, 2005). Se trata de reflexionar, analizar y observar lo que sucede alrededor, resignificándolo para el proceso de enseñanza-aprendizaje. La idea es superar la simple transmisión de conocimientos, potenciando y estimulando las capacidades con las que cuentan los estudiantes. Para este tipo de institución es importante brindar a los jóvenes herramientas que les permitan adquirir las habilidades adecuadas y generar buenas ideas para implementar mejoras en el entorno.

Tal como sostiene Gimonet (2009), la EFA tiene dos finalidades; por un lado, la formación integral de la persona y su inserción socio-profesional y, por el otro, la contribución al desarrollo del territorio. La primera se alcanza a partir de la propuesta educativa, la cual se construye de manera participativa por el equipo docente, junto con los estudiantes y sus familias. La formación personalizada genera que el estudiante se sienta protagonista de su propio proceso educativo, en un momento tan determinante para su vida futura, como es la etapa de educación secundaria.

Para alcanzar la segunda finalidad de la EFA –la contribución al desarrollo del territorio– es necesario partir del escenario, contemplando allí las posibilidades reales, involucrándose en generar y promover acciones para el logro de los objetivos. Por eso, la escuela trabaja en dos sentidos: educación y desarrollo. Un desarrollo dinámico que puede ser visto como un proceso de transformación social, productiva, institucional y ambiental para articular la economía del territorio a mercados internos y externos, promoviendo el crecimiento y la eficacia económica, la equidad social, la preservación del entorno, acciones que implican, necesariamente, generar interacción y acuerdos entre los distintos actores, tanto locales como extra locales. En este marco, las distintas instituciones que se encuentran dentro de un territorio, como el municipio, la iglesia, organizaciones de la sociedad civil, el club y la escuela, entre otros, cumplen un rol fundamental y hacen un aporte a la constitución del mismo. Y cabe destacar que son los propios actores del territorio los que pueden alcanzar un verdadero desarrollo territorial, a través de propuestas que valoren el territorio, que sean sustentables y sostenibles, lo cual implica una relación armónica entre sociedad y naturaleza, en un determinado espacio y tiempo (Corbetta, 2009).

Por lo expuesto, se entiende que el territorio y la escuela son ámbitos de interdependencia e influencia recíproca; la escuela se encuentra en un territorio determinado y no puede desconocerlo a la hora de plantear su currículo. Las EFA a través de su metodología pedagógica –la alternancia– se nutren de la identidad comunitaria que permite generar redes y vínculos de confianza, basados en reciprocidades que acaban construyendo sentimientos de pertenencia y voluntad de participación en la búsqueda de soluciones a los diferentes problemas. Por eso, proyecta sus actividades en interacción con el territorio. Es importante destacar esto, ya que, como menciona Corbetta (2009, p. 264), “existe la fuerte tendencia a interpretar la escuela en forma desterritorializada. Es decir, muchas de las investigaciones educativas y las propias políticas sectoriales colocan a menudo a la escuela ‘ficticiamente’ por fuera del sistema de relaciones territoriales al cual pertenece, para abordarla de forma homogénea y sin un domicilio particular. La desterritorialización de la escuela ha sido y es consecuencia de entenderla como el último eslabón integrante de un sistema sectorial, jerárquico y autorreferencial pero, ante todo, exento de un ‘suelo’ particular”.

En este sentido, aplicar estrategias homogéneas a contextos singulares y heterogéneos es a riesgo de no contar con la escuela como ámbito donde se valoriza el territorio y el entorno del estudiante, fomentando su capacidad de hacer construcciones y reconstrucciones de la territorialidad. Los habitantes de un territorio (del que la escuela es una pieza fundamental) forman parte de un colectivo social con códigos culturales, lenguajes, simbologías, costumbres, entre otros. Las dinámicas y procesos que allí se generan son una fuente de motivación para la construcción del conocimiento, porque el territorio es el sitio donde la escuela es implantada y debe propiciar la participación en su desarrollo; es un espacio vivido que tiene una identidad e historia propia y en el que los habitantes se constituyen en un colectivo mayor. “El carácter situacional de los procesos educativos apunta a instalar una preocupación por la heterogeneidad de escenarios que conviven en cada una de nuestras sociedades, y la especificidad que cada una de ellas requiere desde la perspectiva de las políticas sociales y educativas” (López, 2005, p. 16). Por ello es tan importante la relación entre las acciones y reflexiones, entre las experiencias y las conceptualizaciones y que, en esta dialéctica, los jóvenes se vinculen con su medio convirtiéndose en verdaderos protagonistas.

En síntesis, el vínculo entre la escuela y la comunidad da sentido a aquello que se trabaja dentro del ámbito educativo y, a su vez, recrea lo aprehendido en el medio en el cual están insertos. Promover espacios en los que se relacione directamente el territorio con la educación y se identifiquen mutuamente, puede redundar en el fortalecimiento de la comunidad, generando mayor cohesión social y las EFA así lo entienden.

El modelo educativo de las EFA

Las EFA son escuelas de nivel secundario y gestión privada comunitaria (con co-gestión familiar) y están incorporadas a la enseñanza oficial. Esto quiere decir que, aunque tienen subvenciones del Estado, tanto la organización educativa, como la selección de los docentes, de la forma como se desarrolla el currículo, son decisiones tomadas por la propia institución, de manera consensuada entre los distintos actores que la componen.

Cabe resaltar que, si bien la unidad de indagación y análisis son las EFA, la mirada está centrada en los estudiantes que asisten a ellas, quienes, en su mayoría, provienen de zonas rurales y son jóvenes que trabajan en sus chacras, colaborando con la producción familiar; eso implica que necesitan distribuir su tiempo en ambas actividades, complementarlas y potenciarlas. Cada medio requiere de especificidades en el proceso de enseñanza, y el rural no es la excepción. El hecho de que este tipo de escuela no sólo tenga en cuenta la realidad que la rodea, sino que elabore las actividades en función de la misma, es un factor fundamental para fomentar la participación y el arraigo a la comunidad de estos jóvenes.

La EFA es tal si cumple con cuatro requisitos básicos: 1) la alternancia educativa (que se analizará más adelante); 2) el desarrollo local, a partir de procesos que crean tejido social; 3) la educación integral de la persona, que favorece la animación social y cultural, contemplando distintos aspectos del desarrollo de una persona: su formación educativa, las relaciones interpersonales, la autonomía, la valoración del entorno y sus costumbres e historia, entre otros, y 4) la auténtica asociación de base, la cual implica una estructura en la que se distinguen roles, tareas y responsabilidades, incluyendo la participación de las familias en la gestión, en el funcionamiento cotidiano de la escuela y en el desarrollo del medio rural. Esta participación hace a la idiosincrasia de este tipo de institución, que pretende el involucramiento no sólo del estudiante. Toda EFA tiene que conformarse como una asociación jurídicamente constituida, que nuclea a quienes cogestionan este proceso, en tanto comunidad educativa que busca un objetivo común (García Marirrodriga y Puig-Calvó, 2007).

El modelo educativo de las EFA plantea que la educación debe hacer seres autónomos y debe formar para el trabajo. Este postulado está pensando en el presente, pero fundamentalmente en el futuro del estudiante; “La alternancia puede ser un facilitador del desarrollo personal provocando procesos de relaciones y distanciamiento, de encuentros y confrontaciones con otros y con las realidades, es decir, de personalización y socialización” (Gimonet, 2009, p. 118). Aquí el aprendizaje tiene, por un lado, un carácter constructivista, en el sentido de que el conocimiento se construye por el propio individuo a partir de los significados; y, por otro, experiencial en cuanto que se aprende partiendo de las propias experiencias y de la reflexión sobre las mismas. Se asume, en general, que la verdadera educación es diálogo, que se genera en un contexto y momento histórico determinados. Es problematizadora y liberadora, lo cual requiere de una postura transformadora y una actitud que no se quede en las palabras, sino que busque la práctica, además de desarrollar el pensamiento crítico, analizando por uno mismo, de modo de tener mayor capacidad de acción frente a distintas situaciones que se puedan presentar en la vida (Barreiro, 1976). Como plantea Freire (2000), los seres humanos no tienen que ser meros espectadores, sino actores de su propia historia; por eso, más que enseñar, lo que se busca es promover el aprendizaje, a través de una metodología reflexiva, contextualizada y dinámica.

Este modelo educativo se encuentra en consonancia con el Movimiento de Educación Popular. La educación popular es una herramienta que parte de las experiencias, las historias de vidas personales y colectivas, los territorios y sus identidades. Aquí el conocimiento está en constante resignificación, contrariamente a quienes opinan que es algo dado y acabado.

La educación popular no es cualquier tipo de educación, es una educación comprometida con el pueblo y el fortalecimiento de sus organizaciones… Como práctica social es una herramienta liberadora que permite una lectura transformadora de la realidad y el desarrollo de las potencialidades y capacidades de los sujetos, recuperando los lazos sociales solidarios (Ministerio de Desarrollo Social, 2001, p. 7).

La educación popular, tal como sostiene María Teresa Sirvent (2002), parte de una perspectiva de transformación social, apunta a servir de instrumento de apoyo a la participación y concibe al conocimiento como una construcción colectiva y dialéctica de ida y vuelta constante entre teoría y práctica, entre conocimiento científico y cotidiano. El punto de partida es la realidad y la práctica social de esa realidad, buscando el cambio dentro y fuera de la escuela. En ella, hay un educador-educando y un educando-educador; esto significa que tanto el docente como el estudiante tienen cosas para enseñar y para aprender; educando y educador relacionan sus conocimientos para, a través de este intercambio, generar nuevos. En este sentido

conocer no es el acto a través del cual un sujeto, transformado en objeto, recibe dócil y pasivamente los contenidos que otro le da o le impone. El conocimiento exige una presencia curiosa del sujeto frente al mundo. Requiere una acción transformadora frente a la realidad. Demanda una búsqueda constante. Implica invención y reinvención (Freire, 2001, p. 10).

Como se mencionara anteriormente, la alternancia es uno de los cuatro requisitos básicos de una EFA. Esta metodología es una estrategia educativa de inclusión y desarrollo que está presente en los diferentes espacios y momentos de los estudiantes, ya sea en la escuela, la familia o la comunidad. Los espacios en los que participan los estudiantes se integran a partir de ella, no sólo aprendiendo, sino también aprehendiendo. “La alternancia es un componente de un sistema de formación que contribuye al desarrollo en un contexto geográfico, cultural y socio-profesional concreto” (García Marirrodriga y Puig-Calvó, 2007, p. 56). Lo que se busca es promover espacios participativos auténticos, ya que la única forma de que esta estrategia funcione es con el involucramiento de los estudiantes, de los padres y de la comunidad. Por eso, para poder construir este proceso se requiere del fortalecimiento del capital social, generando un alto grado de confianza entre los actores y un sentido de pertenencia, siendo la proximidad y la vecindad aspectos decisivos.

Teniendo en cuenta esto, la alternancia es una propuesta vivencial, a partir de la cual los estudiantes se forman valorando su entorno social y actúan en función de este aprendizaje, a través de proyectos productivos aplicables a la zona. De esta manera, pueden desarrollarse dentro de su comunidad, descubriendo las potencialidades del territorio y cómo aprovecharlas. La puesta en marcha de este sistema requiere de una metodología específica, con actividades, planificaciones y herramientas particulares que permitan su aplicación.

En la práctica, los estudiantes alternan un tiempo en sus chacras y el entorno, y un tiempo en la escuela, como diferentes espacios de aprendizaje que se complementan (generalmente son 15 días en cada lugar). El hecho de que se queden un tiempo en la institución, sin tener que viajar diariamente, reduce el riesgo de deserción escolar y permite continuar con las actividades que desarrollan en las chacras. Pero, tiene una concepción ideológica, como se mencionó anteriormente, vinculada a la educación popular, que va más allá de estas problemáticas. Es decir, la alternancia no implica solamente ese ir y venir de los estudiantes para garantizar su asistencia a la escuela. Encierra una forma particular de hacer educación que trasciende el establecimiento educativo y está relacionada con una propuesta dinámica y transformadora. Entonces, no remite únicamente a estar dos semanas en la escuela y dos semanas en el medio ni en cursos nocturnos, pasantías o prácticas laborales. Es más que eso; implica aprender a convivir y estimular la curiosidad crítica para repensar la realidad que los rodea, generando un compromiso por parte de todos los involucrados y con el entorno.

Los estudiantes llevan prácticas que incorporan en la escuela para transmitirlas en sus hogares; y cuando los estudiantes están en las chacras, investigan distintos temas para convertirlos en conocimiento y luego poder aplicarlos. Es una rueda que, una vez en marcha, motoriza a los estudiantes en la búsqueda de un mejor futuro. No se puede hacer alternancia si no hay relación entre trabajo y educación, si no se capitalizan los conocimientos que traen de las casas para vincularlos con los saberes que construyen en la escuela y viceversa. La educación promueve las potencialidades de cada uno de los sujetos en cuanto productores y transformadores de la realidad social y productiva en la que viven, para alcanzar un desarrollo como ciudadano que garantice la vida que desean tener, valorando y contemplando el contexto que los rodea. Éste es un insumo fundamental para lograr una integración de los jóvenes al mercado laboral, ya sea en la chacra familiar o donde la vocación los guíe cuando finalicen la educación secundaria. Para ello, la EFA tiene que facilitar las herramientas que permitan al estudiante generar su propio proyecto personal y profesional.

La relación entre educación y trabajo es una articulación compleja, que abarca diferentes dimensiones y en la que ambas áreas interactúan de manera complementaria. Por eso, la educación se orienta a la formación para el trabajo, poniendo la mirada en especial en las necesidades y posibilidades existentes en el lugar donde viven, sobre todo en las áreas rurales, donde están ancladas con más fuerza las EFA, ya que es allí donde los jóvenes tienen el contacto más próximo y temprano con el mundo del trabajo, por ser fuerza laboral en la chacra familiar. Así, las EFA ponen en marcha una estrategia educativa que promueve el acceso de los jóvenes a la educación y su desarrollo de competencias para la empleabilidad. Como menciona Monge (2011, p. 12), “La articulación de la educación secundaria y el trabajo es un tema fundamental dentro del sistema educativo formal, ya que constituye un espacio clave para desarrollar competencias laborales en los jóvenes”. Así, saber y saber hacer se integran en el proceso de aprendizaje. De este modo, buscan que los estudiantes construyan capacidades emprendedoras para aportar al desarrollo de su entorno más próximo y de la comunidad. “El joven en formación, es decir el ‘alternante’, ya no es un estudiante en la escuela, sino un protagonista en un medio ambiente de vida y en un territorio que compromete a la familia en su educación, en su formación” (Gimonet, 2009, p. 27).

Además de las EFA, en Argentina (país donde se realizó el estudio de campo) han ido surgiendo otras instituciones que llevan a cabo sus actividades a partir de la puesta en práctica de la metodología de alternancia: los Centros Educativos para la Producción Total (CEPT) y los Centros de Formación Rural (CFR). El cuadro 1 presenta un comparativo entre los tres tipos de instituciones vinculadas a la metodología de alternancia:

| EFA | CEPT | CFR | |

| Metodología | ALTERNANCIA | ||

| Ubicados | Diferentes provincias | Buenos Aires | Buenos Aires/ Mendoza/ Santa Fe |

| Origen | Sectores progresistas de la iglesia católica con influencia del modelo de alternancia de Francia | Influencia del modelo de alternancia de Francia | Influencia del modelo de alternancia de España |

| Gestión | Escuela Pública de gestión privada – comunitaria,1 con subvención estatal para los formadores. Los estudiantes abonan una cuota mínima | Escuela pública de cogestión del Estado Provincial y las asociaciones de productores. Con subvención estatal | Escuela privada con gestión y subvención mixta del Estado Provincial para los formadores y privada (cuota de estudiantes y donaciones) |

| Internado | Mixto | Mixto | Separados varones y mujeres |

Tanto las EFA, como los CEPT y los CFR pertenecen al movimiento educativo Centros Educativos Familiares de Formación en Alternancia (CEFFA) mundial, según García Marirrodriga y Puig-Calvó (2007).

Actores involucrados en la EFA

Dentro de una EFA hay distintos actores que participan y hacen de esta institución un espacio de desarrollo del ser humano. Allí aprenden el estudiante, los padres, el equipo docente y la comunidad. Todos encuentran en la escuela un lugar de desafíos y posibilidades. A continuación, se realizará una descripción de los diferentes actores que participan en la EFA: estudiantes, egresados, equipo docente, familias, asociación civil y comunidad.

Los estudiantes son los actores por excelencia. Este sistema educativo está pensado como una alternativa que contribuye a solucionar las dificultades de la formación de los jóvenes del medio rural (Puig-Calvó, 2009) y, por ello, el foco está puesto en este actor particular. Ellos desarrollan tanto en la EFA, como en el entorno, la capacidad de pensar, de preguntar, de dudar, de experimentar, evitando programas impuestos que nada tienen que ver con su realidad (Freire, 2001). En este proceso de enseñanza-aprendizaje pueden formarse como jóvenes con personalidad, capaces de adaptarse a los cambios y ser dinamizadores de procesos de desarrollo. El estudiante es el principal responsable de su formación (González et al., 2011), ya que debe constituirse en un actor activo de la vida social, cultural, política y económica de su comunidad.

Un segundo actor relevante para la educación de alternancia es el egresado. Su particularidad es que no se desvincula de la escuela, sino que empieza a tener otro tipo de relación, aportando a la institución mediante iniciativas de promoción y participación profesional. Es el médico de las escuelas, es el docente o monitor que se incorpora, es el productor que aporta materiales y saberes, es el padre o madre que acompaña a sus hijos a la EFA.

El tercer actor relevante es el equipo de formadores, que está compuesto por los docentes, monitores, director, tutores. Si bien cada uno cumple funciones diferentes, todos son importantes para la educación (García Marirrodriga y Puig-Calvó, 2007). A continuación, se detallan cada uno de los roles.

El rol del docente no se reduce a la transmisión de conocimiento, sino que busca ayudar a los estudiantes a que ellos mismos lo construyan, guiándolos, conteniéndolos y ofreciéndoles las herramientas adecuadas. Dadas las especificidades de este sistema educativo, la formación y vocación del docente tienen que estar orientadas a las especificidades de este tipo de educación, porque requiere llevar a cabo proyectos personalizados con cada estudiante. Conocen cómo viven, a su familia, cuáles son sus problemáticas y parten de allí para desarrollar su estrategia pedagógica.

Los monitores son educadores y facilitadores, que acompañan a cada estudiante a realizarse en su desarrollo individual. Como sostiene Daignay (2005), el papel del monitor se centra en cuatro acciones centrales: acompañar a los jóvenes a emprender sus proyectos; promover proyectos grupales generando encuentros con las familias y fortaleciendo la cooperación entre los distintos actores; movilizar las competencias de los estudiantes; involucrarse y ser un animador social y cultural. Entonces, el monitor es formador, animador, educador y tutor, y por eso su perfil tiene que ser el de un profesional polivalente.

El director/rector en una EFA realiza tareas vinculadas a la gestión de los recursos humanos y económicos, la gestión global de la escuela y la administración de la institución. Pero, sobre todo, coordina y promueve que los distintos integrantes del equipo docente trabajen de acuerdo con los principios de la EFA y su Proyecto Educativo Institucional.

El equipo de formadores tiene que tener una preparación especial, ya que deben estar atentos de las diferentes circunstancias por las que atraviesa cada estudiante, para poder responder con equidad ante las mismas. Así, tal como manifiestan García Marirrodriga y Puig-Calvó (2007), deben poseer cualidades como madurez y equilibrio (a nivel personal), capacidad de trabajo en equipo, facilidad para las relaciones sociales, creatividad, la utilización de un lenguaje simple y comprensible, aptitudes pedagógicas, opción personal de trabajar en el medio rural, competencia profesional, un conocimiento profundo del medio y, por sobre todas las cosas, vocación, sabiendo que su trabajo no se limita al espacio del aula o en las cuatro paredes de la escuela. Además, tienen que conocer y acordar con las consignas del sistema de alternancia, para lo cual pasan por distintos momentos de preparación, como cursos de formación de formadores.

Otro actor que está presente es la familia. Su participación, representada especialmente por los padres, es importante, entre otras cosas, porque es necesario generar criterios comunes que no sean disruptivos ni en las casas, ni en la escuela. Son ellos quienes más conocen a los jóvenes y pueden decidir qué iniciativas tomar. Por eso, son coeducadores y cumplen el rol de “profesores de la realidad”, tal como expresan los monitores y director de la EFA. Así, padres y equipo de formadores se convierten en socios para trabajar en una tarea común. Uno no remplaza lo que el otro puede brindar.

Como se mencionó, toda EFA está conformada como asociación civil, es decir, una entidad privada sin fines de lucro que posee personería jurídica para el cumplimiento de los objetivos que se propone. Los padres son miembros activos de la misma y participan en la toma de decisiones. Este involucramiento es parte del proceso de aprendizaje y se canaliza, por un lado, en las tareas que los estudiantes llevan a sus casas para compartir y, por otro, en formar parte de la asociación civil, con todo lo que ello implica (participar de reuniones periódicas, tomar decisiones sobre la educación, organizar actividades educativas y culturales, entre otras).

Y, por último, la comunidad, la cual, como actor, constituye un entramado complejo, donde se entreteje una red de relaciones. Las EFA requieren de la participación de todos los actores que están en esta red; es necesario que exista una interacción educativa entre el medio socio-profesional y la escuela, ya sea a través de las chacras y el trabajo de los jóvenes en ellas, a través de las empresas que se encuentran en la zona, de organizaciones e instituciones que llevan a cabo acciones que complementan la labor de la EFA o del gobierno local que acompaña la iniciativa. Tal como fue mencionado, el territorio debe ser un elemento integrador y esperanzador para los estudiantes, que favorezca el desarrollo de redes sociales que fortalecen la cohesión y el capital social. De esta manera y con la participación de todos los actores, las posibilidades de acción y de expresión de las EFA se multiplican y se canalizan por diferentes vías, llegando a toda la comunidad.

Las herramientas pedagógicas de la EFA

Las EFA utilizan diferentes herramientas pedagógicas propias de la metodología de alternancia: 1) el plan de formación, 2) el plan de búsqueda; 3) el cuaderno de la realidad, 4) el momento de reflexión, 5) las visitas, 6) las tutorías, 7) las pasantías y 8) la evaluación. El marco de referencia de estas herramientas es el Proyecto Educativo Institucional (PEI), instrumento que nuclea y presenta todo el desarrollo de estas instituciones.

El Proyecto Educativo Institucional (PEI) es una construcción cultural, un proyecto social y educativo donde se plasman los objetivos, que son pensados por los diferentes actores que conformaron la escuela, a partir de reflexiones en las que se hacen explícitas sus concepciones: “Eso no puede ser nunca una construcción en soledad, tiene que ser así, en conjunto, con la participación de todos… y fue así” (Rector de la EFA, San Pedro, Misiones, Argentina). El PEI se va modificando por periodos, adaptándose a las diferentes realidades y a las prácticas sociales. Es mucho más que un programa escolar, la selección de contenidos o un currículo manifiesto; es también aquello que les sucede a los estudiantes en el aula, en las chacras, en el medio y en el ámbito escolar. El PEI además, como se mencionó, es el que da marco a todas las herramientas pedagógicas que se ponen en práctica en la escuela:

1) El plan de formación. También es elaborado de manera colectiva por los distintos actores que participan en la escuela. Es una herramienta de enseñanza que acompaña a los estudiantes en todo el proceso y facilita la relación familia-escuela-comunidad. El mismo se va adecuando conforme cambian las leyes educativas, se modifican el currículo y las estrategias pedagógicas (Diaz Espeche, 2006).

2) El plan de búsqueda. Es una metodología de investigación que desarrolla el principio central de la alternancia: “La vida educa y enseña”. A través de este instrumento, el joven busca su identidad y reflexiona sobre su realidad, valorándola a través del diálogo y la pregunta. Se comparten y se recuperan las costumbres e idiosincrasias de su comunidad y de la cultura en general. A través de él, los estudiantes se reconocen en el pasado de sus orígenes y raíces, valorando aquello que hoy en día empieza a quedar en el olvido, poniendo a dialogar saberes populares con saberes académicos. Los diferentes ejes temáticos a trabajar, que tienen preguntas como disparadores, son elegidos en función de cada grupo y del contexto en el que viven los estudiantes, su familia y la comunidad. “Es una instancia en que el estudiante decide qué estudiar de acuerdo con su interés y/o necesidad propia y de su familia, con lo cual se constituye en un momento de activo acercamiento e integración de la familia y de la comunidad a la actividad escolar” (Forni, Neiman, Roldán y Sabatino, 1988, p. 141).

Se concreta a través de una guía de investigación, elaborada de manera conjunta entre estudiantes y docentes, para poner en práctica durante la estadía de los jóvenes en su chacra. Es una herramienta que cruza a todas las actividades que se desarrollan tanto en la escuela como en su medio de vida. La curiosidad de los estudiantes es el factor más enriquecedor de esta estrategia. Los elementos constitutivos pueden ser: la inquietud, la participación, la investigación, el registro o sistematización, la socialización de los saberes cotidianos, la problematización de los mismos y la acción superadora de la realidad. Las temáticas que se trabajan pueden ir variando de acuerdo con la idiosincrasia del grupo, pero rondan entre éstas: 1) Mi historia familiar; 2) Profesiones de mi comunidad. El mundo del trabajo; 3) La familia y sus relaciones; 4) Nosotros y lo que nos rodea; 5) Despertando mi interés laboral. Imaginando mi pasantía; 6) Herencia familiar (Proyecto Educativo Institucional, EFA San Pedro2).

3) El cuaderno de la realidad. Consiste en un registro de observaciones, datos y labores realizadas en distintas producciones de bienes y servicios. Se materializa en una guía de estudios, donde se vuelcan los resultados de lo indagado en el medio y las observaciones del docente y monitor. Los registros de este cuaderno están a disposición de las distintas instancias educativas, complementándose, principalmente, con el plan de búsqueda.

4) El momento de reflexión. Son instancias que se dan dentro de la institución para evaluar avances y dificultades que se van presentando en cada estadía o actividades reflexivas en horario de clases y que involucra a todos los cursos para trabajar valores y construcciones colectivas.

5) Las visitas remiten a un recurso didáctico muy valorado porque generan un vínculo entre el cuerpo docente, el estudiante y la familia; permiten conocer a esta última, comprender el entorno de cada estudiante y entender cuál es su rol en la organización familiar. Así, es posible llevar a cabo una estrategia educativa acorde con el medio en el que se encuentran quienes asisten a la EFA y disponer de información para optimizar las herramientas de formación, planificar y adaptarlas de acuerdo con lo observado.

6) Las tutorías son instrumentos de formación personalizada en las que el referente del estudiante lo acompaña en las diferentes situaciones y problemáticas que puedan sucederle. Los tutores van a las visitas que realizan los monitores cuando concurren a las casas, saben cómo les va en el colegio y, si tienen algún problema, lo contienen y tratan de solucionarlo si está dentro de sus posibilidades. Esto permite que un formador conozca en profundidad al estudiante y lo pueda acompañar en su proceso de desarrollo educativo.

7) Las pasantías conforman una herramienta pedagógica que permite que los estudiantes conozcan en la práctica sobre distintas profesiones, oficios y actividades para que tengan conocimiento a la hora de elegir su futuro una vez finalizada la escuela secundaria y determinar, así, si es lo que desean desarrollar en el futuro. Es entendida como una etapa de preparación para el trabajo e incluye, además, capacitación y disciplina para el trabajo (Forni et al., 1988). Para ello, las EFA realizan convenios con diferentes empresas e instituciones que están dispuestos a recibir a los estudiantes, mostrarles lo que allí se hace y darles actividades para que se involucren con la tarea.

8) La evaluación. Se la concibe como una herramienta pedagógica, ya que es una vía para ampliar el conocimiento y mejorar la práctica docente. Pero se entiende como un instrumento que está al servicio del proyecto educativo y no un fin en sí mismo. Es un momento de reflexión e intercambio entre educadores y educandos y que debe ser participativa y cooperativa.

Un estudio de caso: la EFA San Pedro (Misiones, Argentina)

Para conocer más en profundidad este sistema educativo se tomará como ejemplo la EFA San Pedro, ubicada en la provincia de Misiones (Argentina) donde se realizó un trabajo de campo exhaustivo, el cual incluyó la realización de entrevistas (tanto individuales, como grupales) a diferentes referentes de la EFA (director, docentes, monitores, alumnos, padres, egresados) y de la comunidad (representantes de otras comunidades educativas, técnicos profesionales locales, el intendente en ejercicio al momento de la entrevista, integrantes del gobierno municipal, de las comunidades y de organizaciones locales). A partir de las entrevistas se indagó acerca de sucesos, situaciones e historias de los entrevistados y el contexto, lo cual hizo posible conocer la perspectiva de los actores sociales relevantes en este estudio de caso, en cuanto informantes clave. También se realizaron observaciones participantes y no participantes y registros fotográficos (en ambos casos, tanto dentro de la EFA, como en la comunidad) que complementaron las entrevistas.3

La EFA de San Pedro (Misiones, Argentina), comienza a funcionar el 25 de abril de 1988 (casi 20 años después de la creación de la primera escuela de estas características en el país) con 31 estudiantes, provenientes de las distintas colonias del Departamento. Para que este proyecto se concretara, se conformó una asociación civil denominada Escuela de la Familia Agrícola San Pedro (con personería jurídica otorgada en 1991). En 1999 el estatuto fue modificado, pasando a llamarse Escuela de la Familia Agrícola y Biblioteca Escolar Popular. La EFA se encuentra frente a la Terminal de micros de esa localidad y está ubicada en una de las rutas principales (Ruta 14), que atraviesa el centro de la provincia en sentido suroeste-noreste. El pueblo está a unas 10 cuadras.

El objetivo que se propone la EFA San Pedro, y plasma en su PEI, es “educar asumiendo la realidad sociocultural y rural, propiciando espacios de interacción, impulsando el respeto a toda forma de vida y la formación de espíritu crítico, fortalecido en la fe y la autoestima, revalorizando sus raíces con criterios de producción y promoción” (Diaz Espeche, 2006, p. 21). Este objetivo está en consonancia con la razón de ser del Movimiento de las EFA, la cual está orientada, como se mencionó, a la formación integral de la persona y su inserción socio-profesional y a la contribución al desarrollo del territorio.

Además del nivel medio, la EFA San Pedro posee como oferta educativa la Carrera de Técnico Superior en Inspección Bromatológica desde 2006. Esta propuesta, orientada a la alternancia en la educación terciaria, tiene como objetivo “formar técnicos que no sólo estén capacitados para garantizar la calidad de los alimentos, sino también de controlar que todos los productos disponibles para el consumo humano cumplan con los requisitos de higiene, que no hayan sido adulterados accidental o deliberadamente, que carezcan de toxicidad y no estén contaminados y que además respondan a las normas establecidas en el Código Alimentario Nacional y en las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud” (PEI de la EFA San Pedro, Misiones). Este tipo de estrategia, que pretende ser ideológicamente humanista, pedagógicamente dinámica y sociológicamente integradora (Puig-Calvó, 2006), se organiza teniendo en cuenta tiempos y posibilidades de los estudiantes. En este caso, éstos asisten viernes y sábados, dos veces por mes. A ello se suman pasantías y prácticas en el medio socio-profesional.

Según diferentes fuentes consultadas, podría decirse que la estrategia de desarrollo territorial en San Pedro, que cuenta con 65% de población rural minifundista, está orientada a mejorar la calidad de vida de los pequeños productores y a revitalizar la agricultura familiar. Para ello se tiene como meta la inclusión de las familias rurales pobres, promoviendo su inserción económica y política, la producción agroecológica y sustentable (respetuosa del medio ambiente y de las pautas culturales del pequeño productor), y promocionando su organización y participación (Nardi, 2007). Como se puede observar, el eje central del desarrollo está puesto, principalmente, en la zona rural que, en el caso de San Pedro, dinamiza a todo el departamento.

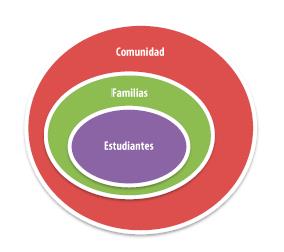

Los aportes que realiza la EFA San Pedro, en consonancia con su estrategia de desarrollo territorial, se pueden distinguir respecto a tres actores (uno incluyente del otro): los estudiantes, la familia y la comunidad (gráfico 2). La EFA se va expandiendo y trasladando su incidencia desde el estudiante, pasando por la familia, hasta la comunidad. Desde la escuela se realizan acciones pensando en esta integridad, pero abordando cada uno de estos niveles. Por lo que, aquello que suceda en un espacio, repercute en el otro.

Gráfico 2

Actores centrales para la EFA

elaboración propia.

En relación con los estudiantes, como se proponen desde el PEI, los aportes están orientados a: I. una educación centrada en la persona, generando un vínculo estrecho entre el grupo docente y los estudiantes, acompañando los primeros a los segundos en diferentes circunstancias y poniendo el eje en su realidad y vivencias. Para eso desarrollan distintas propuestas curriculares, complementando las diferentes instancias educativas de la alternancia; II. una mirada crítica para formar agentes de desarrollo que puedan participar activamente en la comunidad, promoviendo transformaciones que redunden en el alcance de los objetivos de desarrollo planteados; III. una formación integral, donde las diferentes materias están integradas en un proyecto común, que busca formar líderes comunitarios, insertarse en el mundo laboral o continuar estudios superiores; IV) un ámbito de armonía en el que se aprende a convivir, a respetar y a valorar lo que le pasa al otro. Por lo que el momento del aula no es el único, ni el principal, sino que cada espacio tiene su razón de ser en el proceso de aprendizaje.

Para materializar estos aportes y el impacto que genera en su entorno de incidencia, la EFA San Pedro, entre otras acciones, otorga herramientas para la gestión de la chacra; genera oportunidades de crecimiento, fomentando el desarrollo personal, familiar y comunitario; pone en marcha herramientas pedagógicas para ampliar la mirada de los estudiantes, como el desarrollo de pasantías pre-profesionales; promueve el arraigo del joven a la comunidad realizando actividades que ponderan la identidad de los estudiantes, el respeto por la idiosincrasia, historia y valores de la comunidad; ofrece una diversidad de propuestas educativas (de nivel secundario, terciario y educación para adultos) teniendo en cuenta el contexto y necesidades de San Pedro; organiza encuentros sobre producción orgánica y agroecológica para que los estudiantes lo implementen en sus chacras; realiza capacitaciones sobre clasificación y separación de la basura. Todas estas estrategias están pensadas para que la formación sea integral y situada.

En relación con la familia, los aportes que realiza la EFA están destinados a la población con mayores niveles de vulnerabilidad de la zona. En este sentido, además de generar estrategias para facilitar el acceso de los jóvenes a la educación, permitiendo que continúen trabajando en la chacra familiar y promoviendo la formación en esa instancia, ofrece un espacio de contención y orienta actividades que fortalecen la relación familia-escuela. Así, aporta a la reducción del abandono escolar por las distancias entre sus hogares y las instituciones educativas y las dificultades respecto a la infraestructura de los caminos. Además, promueve la participación de las familias a partir de la Asociación y de las actividades de vinculación que programan durante el año, ya que son las responsables de tomar muchas de las decisiones que determinan el rumbo de la institución.

A fin de acompañar a las familias en este proceso, la EFA elabora diagnósticos sobre las chacras para desarrollar mejoras y planificar las cosechas; organiza encuentros sobre producción orgánica y agroecológica para que se implementen allí y asesora para el mejor uso y aprovechamiento de la chacra; promueve diferentes actividades dentro de la institución que los comprometa para alcanzar diferentes metas propuestas.

En relación con la Comunidad, los aportes que realiza la EFA están vinculados, por un lado, al cuidado del ambiente, fomentando la producción orgánica y agroecológica en la zona, libre de agroquímicos; realiza un desarrollo experimental de enriquecimiento y restauración en áreas degradadas del Bosque Atlántico del Alto Paraná, rescates de las semillas nativas y preservación de la biodiversidad. Y, por el otro, al desarrollo de lacomunidad local, proponiendo diferentes estrategias que mejoran la calidad de vida del pequeño productor. Para lograrlo, capacita para la obtención del carnet sanitario para la manipulación y posterior comercialización de alimentos y en el área de bromatología y zoonosis para la optimización de los recursos existentes; también promueve y acompaña a emprendimientos productivos, de agroturismo y turismo rural y realiza análisis de bruquelosis y erradicación de tuberculosis. Posee una biblioteca que presta servicio a toda la comunidad; acompaña y promueve estrategias de inclusión, fortaleciendo el tejido social; participa y organiza diferentes eventos: ferias, exposiciones, y presta sus instalaciones para realizar encuentros entre los pequeños productores u otras instituciones.

Es posible poner en práctica las diferentes estrategias a través del uso de herramientas, la generación de compromisos, articulaciones, sinergias y saberes que se van construyendo. Las alianzas con diferentes actores (del sector público y privado, como áreas del Estado local y provincial, organizaciones, otras instituciones educativas, empresas, por nombrar las centrales) para alcanzar los objetivos son fundamentales para la construcción de un sistema de acuerdos compartidos y acciones conjuntas que potencien los esfuerzos e iniciativas; ya que la sinergia que se genera al complementar capacidades, miradas, recursos y conocimientos es la que hace posible llevar adelante todas las propuestas, entendiendo que esa articulación implica más que la suma de las partes y que requiere, sobre todo, confianza, procesos de negociación y objetivos comunes.

Así, la EFA San Pedro participa y promueve un proceso en el que, tal como sostiene Nardi (2007, p. 190):

los actores y sus mutuas vinculaciones han conformado allí una trama institucional con posibilidades de construir un modelo alternativo de desarrollo, focalizado en la inserción socioeconómica y política de los productores familiares y la sustentabilidad de su producción. Los espacios institucionales creados han permitido el acercamiento de actores y el surgimiento y fortalecimiento de un enfoque compartido sobre un desarrollo agroecológico, sustentable, participativo, más autónomo del gran capital, diversificado, integral, centrado en la familia rural. Las estrategias promovidas suponen una clara lucha por la autonomía productiva de los productores familiares y su posicionamiento político y social como un actor con voz.

En algunas de las entrevistas realizadas (Divinsky, 2018) se dio cuenta del impacto positivo que la EFA tiene en la enseñanza de los jóvenes y que pudieron trasladarla a la producción familiar, e incluso sobre la comunidad en general:

Los productores de las colonias, en general, son de bajos recursos y baja formación y poseen poca técnica. Suelen traer lo que los padres y abuelos enseñaron. Por eso enseñamos dentro y fuera del aula, experimentamos en la escuela y lo llevamos a las chacras. Hay egresados que volvieron a su chacra y mejoraron lo que tenían y hoy tienen mejores recursos. Sin perder el rescate cultural y la mirada agroecológica, pero sumando tecnología y experimentación. Eso es a lo que apuntamos (Heidi, Monitor).

Hay familias que, por haber plantado tabaco por mucho tiempo tenían las parcelas con capoera.4 Los hijos pudieron reemplazarla con plantación de pinos. Y no sólo en sus chacras, sino en distintos lugares de San Pedro (Marcelo, profesional técnico de organismo nacional).

Hubo prácticas que se modificaron desde que fueron los hijos a la EFA, con la curva a nivel que se profundizó y la cubierta verde que se implementó cuando la tierra empezó a erosionar (Óscar, docente EFA).

Son muy importantes las capacitaciones que reciben los padres. Ayuda al movimiento de las organizaciones de pequeños productores, que poseen una mirada más ambientalista, contraria al uso de productos químicos que no sólo deterioran el suelo, sino también a las personas. Por ejemplo, en la producción de tabaco, que es una de las más importantes del departamento, pero también perjudica mucho, se está tratando de promover su reemplazo por otro tipo de cosecha. Es un choque que nosotros acá, como escuela, tenemos, porque sabiendo todos los venenos que tienen, que son perjudiciales para la salud, no es algo que enseñemos en la escuela, pero sí se sigue desarrollando en la chacra (Elvio, Monitor EFA).

En la EFA se dictan cursos de producción de alimentos, tecnicaturas, que los chicos salen capacitados para, por ejemplo, hacer un análisis de los alimentos; hay una carrera de bromatología también, que después el municipio puede contar con mano de obra calificada; de hecho, este año va a tomar chicos recibidos en bromatología para hacer inspecciones bromatológicas que es lo que nosotros necesitamos para controlar la distribución de los alimentos en la población (Mirta, directora de acción social del municipio).

La EFA es una escuela que brinda a las colonias la oportunidad para ir a estudiar. Es importante el funcionamiento de la EFA, por las posibilidades que genera. Muchas personas mayores han terminado sus estudios que, de otra manera, no lo podrían haber logrado. También es fundamental la enseñanza sobre procesos de cultivos (María del Pilar, directora escuela privada de San Pedro).

Las acciones arriba detalladas y los testimonios de sus protagonistas hacen referencia a una institución que lleva adelante una formación integral, a través de diferentes estrategias, con una mirada ampliada hacia la concepción del desarrollo territorial presente en San Pedro, vinculado a la mejora de la calidad de vida del pequeño productor y a revitalizar la agricultura familiar. Esto está atado al logro de una producción que los fortalezca y les permita ponderar sus tareas, teniendo en cuenta otros aspectos, además de las instancias educativas intrínsecas a la institución. Es decir, trasciende el currículo estipulado, vinculándolo con la idea de desarrollo territorial que está presente en San Pedro y con los objetivos que se propone respecto a la formación profesional del joven. En relación con ello, uno de los mayores esfuerzos de la EFA está puesto en la formación de líderes comunitarios y agentes de transformación, para que puedan potenciar la zona donde viven, sosteniendo que la educación es una herramienta para el cambio y que el cambio debe orientarse hacia el desarrollo territorial.

Algunas reflexiones

A modo de cierre, se puede decir que la EFA es una institución que contempla actividades educativas y productivas que se complementan entre sí, y posee una inserción en el territorio, a través de la cual busca acompañar a la comunidad e intenta mejorar su calidad de vida, poniendo en marcha diferentes estrategias. Por eso, asume como eje y razón de ser el desarrollo territorial en el medio rural donde está inserta, integrando la función específica de la escuela y la promoción comunitaria, en cuanto proceso continuo y dinámico que permite conciliar la continuidad de estudios con las necesidades del grupo familiar, a través de acciones que colaboran para jerarquizar el trabajo rural y la elevación del nivel de enseñanza, investigación, extensión y el desarrollo integral de la población local. Asimismo, favorece el arraigo del joven al medio rural y a su cultura, incentivando el diálogo, la participación (con la voz, opinión y decisión de todos los miembros de la comunidad educativa) y el trabajo común. En este sentido la escuela, trasciende los objetivos netamente educativos, y se focaliza en una fuerte labor de promoción rural, que permite implementar programas de desarrollo local buscando generar más y mejores condiciones, para lograr una inserción exitosa de los egresados en el sistema productivo y en la concreción de proyectos productivos propios.

Una de las cuestiones a destacar y a aprender de este sistema educativo es que, mientras en el sistema educativo tradicional el desafío pasa por reducir la brecha entre la escuela y el contexto, “en muchos casos la escuela educa y se visibiliza a sí misma como algo externo al lugar donde se encuentra implantada” (Corbetta, 2009, p. 265), para la EFA es el corazón de su propuesta, a partir de la cual busca una articulación dialéctica entre la educación y lo territorial. Esto habla de una estrategia comprometida con la realidad del estudiantado, su familia y su comunidad. Aquí residen los puntos que deben inspirar a las políticas educativas, entendiendo que la educación implica, necesariamente, un anclaje territorial y, en este sentido, a nivel general, se puede decir que las EFA realizan un trabajo importante para instalar y sostener esta modalidad de enseñanza. Y si bien la gestión y vinculación con el territorio varía de una EFA a otra, es un movimiento que se encuentra en construcción permanente.

En estos años han obtenido grandes logros en Argentina: promovieron y gestionaron el reconocimiento de la Metodología de Alternancia Educativa para el medio rural en la Ley de Educación Nacional y distintas legislaciones provinciales; fomentaron el incremento en las tasas de matrícula escolares, en especial en los sectores rurales; han ido propagando el sistema de alternancia a otras regiones e instituciones como los CFR, de Fundación Marzano, y los CEPT; rescatan la valoración del sector rural ampliando la mirada como espacio multifacético y, no sólo como un área agropecuaria, sino alineándose a la idea de nueva ruralidad; utilizan una metodología que pone el eje en los contenidos procedimentales (investigación) y actitudinales (observación y reflexión) como camino a los contenidos conceptuales, realizando una vinculación entre práctica y teoría, entre el saber y el hacer. En este sentido, la escuela aprende del territorio y el territorio de la escuela, potenciando los saberes.

Referencias bibliográficas

Barreiro, J. (1976). Educación y concientización. En P. Freire, La educación como práctica de la libertad (pp. 3-10). México: Siglo XXI.

Corbetta, S. (2009). Territorio y educación. La escuela desde un enfoque de territorio en políticas públicas. En N. López (Coord.), De relaciones, actores y territorios (pp. 263-304). Buenos Aires: IIPE.

Daignay, J. (2005). La función del monitor. En Familia, Alternancia y Desarrollo. Ponencia presentada en el 8º Congreso internacional. Argentina y Brasil.

Diaz Espeche, L. (2006). El sistema de alternancia frente a las tensiones entre las prácticas agrícolas familiares y el desarrollo rural sostenible. (Tesis de grado). Universidad Austral. Argentina

Divinsky, P. (2018). El desarrollo territorial y las Escuelas de Familia Agrícola (EFA). El caso de la EFA San Pedro, Misiones (2009-2013). (Tesis de maestría). Universidad de Buenos Aires, Argentina.

Dustachtsky, S. (1999). La escuela como frontera. Buenos Aires: Editorial Paidós.

Forni, F., Neiman, G., Roldán, L., y Sabatino, J. (1988). Haciendo escuela. Alternancia, trabajo y desarrollo en el medio rural. Argentina: Ediciones Ciccus.

Freire, P. (2000). Pedagogía de la Indignación: cartas pedagógicas y otros escritos. San Paulo: UNESP.

Freire, P. (2001). ¿Extensión o comunicación? La conciencia en el medio rural. Argentina: Siglo XXI Ediciones.

García-Marirrodriga, R., y Puig Calvo, P. (2007). Formación en Alternancia y desarrollo local. El movimiento educativo de los CEFFA en el mundo. España: Colección AIDEFA.

Gimonet, J. C. (2009). Lograr y comprender la pedagogía de la alternancia. De los Centros Educativos Familiares de Formación por Alternancia (CEFFA). Guatemala: AIMFR.

González, I., Díaz, L., y Costantini, A. (2011). El caso de la alternancia en la educación media rural. En Plencovich, M. C. y Costantini, A. (Coords.), Educación, ruralidad y territorio (cap. 7). Buenos Aires: CiCCUS.

Grajales, S. y Concheiro, L. (2009). Nueva ruralidad y desarrollo territorial. Una perspectiva desde los sujetos sociales. Veredas, 10(18), 145-167.

INTA (2007). Enfoque de Desarrollo territorial. Documento de Trabajo N°1. Buenos Aires: Programa Nacional de Apoyo al Desarrollo de los Territorios.

López, N. (2005). Equidad educativa y desigualdad social. Desafíos de la educación en el nuevo escenario latinoamericano. Argentina: IIPE, UNESCO Sede Regional Buenos Aires.

Manzanal, M., Arzeno, M., y Nussbaumer, B. (Comps.) (2007). Territorios en construcción. Actores, tramas y gobiernos: entre la cooperación y le conflicto. Buenos Aires: Ediciones Ciccus.

Ministerio de Desarrollo Social de la Nación (2001), Aportes para la formación de educadores populares, Cuadernillo “Aportes para la Formación de Educadores Populares”, Argentina.

Monge, Y. (2011). Formación en alternancia de jóvenes rurales. Proyectos profesionales y desarrollo de competencias. Experiencias educativas en Perú. Perú: Noveduc.

Nardi, M. A. (2007). Desarrollo rural y tramas institucionales. La construcción de un modelo alternativo en San Pedro, Misiones. En M. Manzanal, M. Arzeno y B. Nussbaumer (Comps.), Territorios en construcción. Actores, tramas y gobiernos: entre la cooperación y le conflicto (pp. 167-196). Buenos Aires: Ediciones Ciccus.

Puig-Calvó, P. (2006). Los Centros de Formación por Alternancia: Desarrollo de las personas y de su medio. La importancia de la formación y de la investigación en las instituciones. (Tesis Doctoral). Universitat Internacional de Catalunya, España.

Puig-Calvó, P. (2009). Formación para la vida y para el trabajo: la pertinencia en educación. En R. García Marirrodriga (Coord.), Educación, juventud y empleo (pp. 45-66). Guatemala: AIMFR/UNESCO.

Sirvent, M. T. (2002). La educación popular: características básicas y proceso histórico. En Educar, resistencia y creación. El pensamiento de Paulo Freire desafía a los educadores argentinos hoy. Ponencia presentada en la Primera Reunión Nacional del Espacio Freire, Centro Nueva Tierra, Buenos Aires, Argentina.

Notas