Política Educativa

Acciones de políticas educativas ante la emergencia sanitaria del Covid-19

Educational Policy Actions in Face of the Covid-19 Health Contingency

Acciones de políticas educativas ante la emergencia sanitaria del Covid-19

Revista Latinoamericana de Estudios Educativos (México), vol. L, núm. 3, pp. 95-119, 2020

Universidad Iberoamericana, Ciudad de México

Esta obra está bajo una Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional.

Recepción: 22 Mayo 2020

Aprobación: 24 Agosto 2020

Resumen: El propósito del presente escrito es describir y analizar las acciones de política educativa diseñadas e implementadas por la administración del gobierno actual ante las condiciones de contingencia sanitaria. La respuesta de nuestras autoridades educativas ante tal emergencia fue plantear la educación a distancia con el uso de recursos tecnológicos, para dar continuidad a los aprendizajes de niñas, niños y adolescentes. Se advierte que las acciones de políticas educativas implantadas en México no son equitativas ni inclusivas, pues hay un amplio sector de la población que no se ha podido atender y al que se le mantiene excluido de tal beneficio. Hay diversos factores asociados a la concreción en la continuidad de los aprendizajes como: priorización en el financiamiento, problemas en la disponibilidad y acceso a los recursos tecnológicos, crisis económica y alimentaria, dificultades en el uso de los recursos tecnológicos por parte de docentes, alumnos y padres de familia, capacitación docente en educación a distancia, problemas de conectividad, falta de prioridad en lo pedagógico, entre otros. Se sugiere una política educativa visionaria, basada en la cooperación y que parta de los contextos diferenciados.

Palabras clave: continuidad de los aprendizajes, Covid-19, políticas educativas, educación a distancia, emergencia sanitaria.

Abstract: The purpose of this document is to describe and analyze the educational policy actions that were designed and implemented by the current government administration in the face of health contingency conditions. The way to respond to such an emergency, on the part of our educational authorities, was to propose distance education with the use of technological resources, to give continuity to the learning of children. The analysis reveals that the educational policy actions implemented in Mexico are not equitable and inclusive, since there is a large sector of the population which has not been addressed and has been excluded from such benefit. There are various factors associated with the concretion in the continuity of learning such as prioritization in financing, problems in the availability and access to technological resources, economic and food crisis, difficulties in the use of technological resources by teachers, students and parents, teacher training in distance education, connectivity problems, lack of priority in pedagogical matters, among others. A visionary educational policy is suggested, based on cooperation and starting from differentiated contexts.

Keywords: continuity of learning, Covid-19, educational policies, distance education, health emergency.

Introducción

La crisis e incertidumbre que se vive a nivel global, producto del Covid-19, genera muchas y variadas inquietudes, la interrupción en la educación, uno de ellos. En el ámbito educativo existe preocupación por el aprendizaje de niñas, niños y adolescentes, debido a las pérdidas que en este ámbito puedan presentar alumnos y alumnas de contextos favorecidos lo mismo que de contextos desfavorecidos o excluidos; es más preocupante el caso de estos últimos, pues suelen ser los más afectados (Alexander, et al. 2001,2007; Cooper, et al., 1996; Anderson, 2020). La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), así como diversos investigadores educativos, han participado de forma virtual durante este confinamiento en diversos foros, diálogos o conversatorios nacionales e internacionales, organizados por distintas asociaciones académicas, científicas, civiles o periodísticas, tales como Foro Consultivo Científico y Tecnológico, Mexicanos Primero, Mujeres Unidas por la Educación, Escuela de Humanidades y Educación del Tecnológico de Monterrey por la Educación, Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación, Consejo Mexicano de Investigación Educativa, la Organización de Estados Iberoamericanos, el Instituto de Investigaciones para el Desarrollo de la Educación, Observatorio de Género y Diversidad, La Silla Rota, La Otra Educación, Otras voces en Educación, entre otros, que apoyan la afirmación de que los más afectados ante esta pandemia serán los menos favorecidos, con una tendencia a ampliar la brecha de las desigualdades educativas.

La respuesta de las autoridades educativas federales y estatales mexicanas ante la emergencia sanitaria fue plantear la educación a distancia con el uso de recursos tecnológicos. Esta acción de política educativa se encamina a generar oportunidades en la continuidad de los aprendizajes en casa,1 y de esa forma garantizar que niñas, niños y adolescentes de la nación gocen del derecho a la educación. Las posibilidades de que, bajo estas condiciones, la educación se concrete en términos de justicia para todos y todas es un anhelo necesario; sin embargo, las estrategias que siguen las autoridades para lograrlo parecen no ser efectivas. Aunque como acción de política educativa se pueda dibujar con forma intencional, no es inclusiva ni equitativa (Reimers y Scheleider, 2020).

Para que una acción de política educativa sea efectiva tendría que atender ciertos elementos que la constituyen (Pedró y Puig, 1999), así como considerar que no se construyen de modo centralista y unidireccional, sino en su relación con actores, capacidades y contextos (Scarstacini, Spiller y Stein, 2010). Pedró y Puig (1999) refieren que una acción de política educativa está constituida por los siguientes elementos: a) contenido: una política educativa se adopta con la finalidad de conseguir ciertos resultados o concretar ciertos productos; b) un programa: una política educativa es una serie de decisiones y acciones que están articuladas, y que son consistentes a lo largo del tiempo, no son una lista de acciones por hacer; las acciones políticas se definen en términos de los valores e ideologías concretas; c) una orientación normativa: una política educativa que se adopta para implementarse requiere la creación de normas o aprobar leyes; d) un factor de coerción: quien adopta una política educativa, para garantizar que se lleva a la práctica, debe estar investido de autoridad suficiente y legitimidad para hacerlo. El alcance de una política depende de la delimitación que haga el decisor. El factor de coerción presupone imposición, pero también resistencia, y e) competencia social: una política educativa afecta a un sector en concreto, modifica la situación, los intereses y los comportamientos de diversos actores.

En ese tenor, se comprende que las decisiones que adoptan las autoridades educativas en términos de política educativa para implementar una acción concreta está relacionada de forma directa con la gestión, entendida ésta a partir de dos líneas: la gestión interna o administrativa y la gestión externa o política (Pedró y Puig, 1999). La gestión interna o administrativa se refiere a todos los medios con los que cuentan las administraciones educativas para llevar a cabo la política educativa que pretenden implementar, tales como recursos financieros, materiales, humanos y de patrimonio, entre otros. La gestión externa o política se refiere a cuando las autoridades educativas, en la concreción de una política educativa, priorizan satisfacer ciertas necesidades sobre otras.

En términos teóricos, aunque no prácticos, las acciones de política educativa bajo la mirada de Pedró y Puig (1999) podrían poner las bases para hacer una sistematización con miras a crear una política educativa robusta. Primero, se tendría que tener una formulación teórica y programática de los efectos e impactos deseados que la autoridad educativa pretende sobre el público al que va dirigida la política educativa. Segundo, a partir de los efectos deseados, se dibujan las estrategias que necesitan seguirse, en términos de los servicios educativos que es preciso mejorar, aumentar o suprimir. Tercero, una vez con la estrategia, se diseña el presupuesto como un elemento fundamental para implantar la política educativa.

Parece que este camino, nada fácil de recorrer, menos en tiempos de emergencia, no es sencillo para las autoridades educativas; incluso, se percibe una limitada creatividad en su diseño, así como problemas y desorden en su implantación. En este sentido, el propósito del presente escrito es describir y analizar las acciones de política educativa que fueron diseñadas e implementadas por la administración del gobierno actual ante las condiciones de contingencia sanitaria.

El texto se divide en tres apartados. El primero hace referencia al propósito y al impacto deseado que la política educativa pretende cumplir en términos de contenido. El segundo, trata sobre las estrategias que se llevaron a cabo para implementar la política educativa ante la contingencia sanitaria por Covid-19 en México. Se señalan las principales inconsistencias de operacionalización de la política educativa puesta en marcha. El tercero presenta una serie de pistas a considerar en la formulación de políticas educativas ante la coyuntura actual.

Impactos deseados en la formulación de políticas educativas

La UNESCO (2020a) estima que 90% de la comunidad estudiantil a nivel mundial se vio afectada a causa del Covid-19, lo que representa que más de 1500 millones de alumnos se encuentran confinados en sus hogares en 165 países. Además, señala que el brote del Covid-19 no sólo es un problema de gran magnitud para la salud, sino también para la educación. Los retos para los sistemas educativos nacionales son complejos, los contextos disímiles y las disparidades sociales acentuadas.

Las autoridades educativas respondieron ante la contingencia y comenzaron con las medidas que consideraron pertinentes o prioritarias. Primero, el titular de la Secretaria de Educación Pública (SEP), Esteban Moctezuma Barragán, decreta en el Diario Oficial de la Federación (DOF, 2020) la suspensión de clases a nivel nacional por Covid-19, en los niveles de preescolar, primaria, secundaria, normal y demás para la formación de maestros de educación básica del sistema educativo nacional (SEN), así como aquéllas del nivel medio superior y superior dependientes de la SEP. La suspensión de clases contemplaba del 23 de marzo al 17 de abril del 2020. Cabe mencionar que algunos gobiernos estatales suspendieron clases a partir del 17 de marzo. Esto último ilustra un problema de legitimidad, autoridad, liderazgo y comunicación por parte del gobierno federal, en relación con la resistencia que algunos gobiernos estatales expresan en torno a las decisiones y acciones federales (factor de coerción de política). Se expresa una falta de coherencia, cooperación y coordinación entre niveles de gobierno, lo que genera inestabilidad en las políticas educativas (Scartascini, Spiller, Stein y Tommasi, 2011).

En el mismo texto del DOF (2020) al que se hace referencia, se declara lo siguiente:

La Ley General de Educación (LGE) dispone que corresponde a las autoridades educativas Federal, de los Estados y Ciudad de México, de manera concurrente, promover y prestar servicios educativos, distintos de los previstos en las fracciones I y V de su artículo 114, de acuerdo con las necesidades nacionales, regionales y estatales.

Que asimismo, la LGE señala la corresponsabilidad de las madres y padres de familia o tutores en el proceso educativo de sus hijas, hijos o pupilos menores de dieciocho años para lo cual, además de cumplir con su obligación de hacerlos asistir a los servicios educativos, apoyarán su aprendizaje, y revisarán su progreso, desempeño y conducta, velando siempre por su bienestar y desarrollo.

Lo anterior advertía una de las primeras acciones que la SEP había formulado para hacer frente a la pandemia: involucrar a los padres y madres de familia o tutores en el proceso educativo de sus hijos o hijas. El artículo de la Ley General de Educación (LGE) es claro: hay una corresponsabilidad por parte de los padres y madres en el apoyo del aprendizaje de los alumnos. Las autoridades educativas formulaban aparentemente bien las primeras acciones de políticas educativas; es decir, consideraban el propósito (contenido de la política educativa) y lo amarraban de manera estratégica con las leyes (orientación normativa). Sin embargo, el alcance del éxito de una política educativa necesita más que ello, como veremos más adelante.

El pronunciamiento de la SEP en cuanto a la suspensión de clases se modificó y se extendió debido a los niveles de la propagación de la enfermedad ocasionada por el virus. El Consejo de Salubridad General determinó como Emergencia Nacional Sanitaria el caso del Covid-19. En el DOF (2020) se señaló que la suspensión de clases sería ahora del 23 de marzo al 30 de abril, con la finalidad de mitigar los efectos de la propagación del virus. Nuevamente, en el DOF (2020) se hace otra modificación que decreta la ampliación de la suspensión de clases al 30 de mayo de 2020, lo que continuó hasta el cierre del ciclo escolar (19 de junio), con el objetivo de disminuir la carga de la enfermedad, sus complicaciones y los decesos en territorio nacional.

Durante este tiempo de confinamiento, niñas, niños y adolescentes del país trabajaron2 desde casa aprendizajes escolares, aunque seguramente también de otro tipo, pues el sujeto siempre está en constante aprendizaje en los diversos contextos en los que interactúa (INEE, 2019). Antes del 20 de abril y considerando que eran las vacaciones de Semana Santa, los alumnos y alumnas de los diferentes recintos escolares trabajaron en coordinación –cuando se pudo– con sus maestras y maestros, a través de diversos mecanismos que estaban a su alcance u otros que eran sugeridos por las autoridades inmediatas de los centros escolares. Fue una labor que emprendieron alumnas y alumnos, maestras y maestros, padres y madres con una gran variedad de matices, lo cual, abordaremos en la siguiente sección.

Para el día 20 de abril arranca el programa Aprende en Casa, que impulsó la SEP, con un objetivo específico: garantizar la continuidad de los aprendizajes de las niñas y los niños del país. El programa Aprende en Casa tiene como eje rector del aprendizaje los libros de texto gratuitos, cuestión importante, según el titular de la SEP, Esteban Moctezuma, pues afirma que 100% de la matrícula del SEN cuenta con sus libros de texto, según lo que comunica el boletín 118 de la página del gobierno federal. Tal situación pretendía garantizar la equidad y la inclusión en el aprendizaje a distancia. El propósito de la política educativa a través del programa Aprende en Casa en relación con la equidad y la inclusión en el aprendizaje (contenido de la política educativa) se articulaba con valores e ideologías concretas (un programa). Aprende en Casa, pretende dar continuidad a los aprendizajes de forma equitativa e inclusiva, además de poner los cimientos para desarrollar nuevas formas de educar, adaptables a cualquier tipo de escenario (Delors, 1996). Sin embargo, la conexión entre los elementos que, se pretende, sean congruentes y consistentes a lo largo del tiempo, al parecer, no sucede, como lo señalaremos en la próxima sección. El discurso de las autoridades educativas dibuja una política educativa consistente, creativa, inclusiva y de gran alcance. Pero en el día a día se perciben adversidades en las estrategias que siguen las políticas educativas.

Estrategias a seguir en la implantación de las políticas educativas

Una vez que se formularon los principales propósitos en cuanto a las acciones de política educativa, se impulsaron varias estrategias para lograr la implantación. Lamentablemente, bajo las condiciones en las que se pretendía dar continuidad a los aprendizajes con equidad, inclusión y en aras de desarrollar nuevas formas de educar en distintos escenarios muestran diversas inconsistencias desde diferentes ámbitos. A continuación se señalan algunos elementos clave, basados en la evidencia, que era necesario considerar en el servicio educativo en términos de su mejora.

Programa Aprende en Casa: disposición y acceso

El programa Aprende en casa que impulsa la SEP va dirigido a estudiantes de educación básica y media superior, lo que equivale a 30 millones 732 mil alumnos matriculados en el SEN (SEP, 2020a). El programa se transmite por televisión abierta, con la finalidad de dar continuidad a los aprendizajes de alumnos y alumnas y de que pudiera ser accesible para todas y todos. Empero, el acceso al programa Aprende en Casa está directamente relacionado con la disposición de televisión y de computadoras en los distintos hogares, así como con el acceso a los diversos medios tecnológicos, como Internet. La Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y uso de TIC en Hogares (INEGI, 2019) en 2019 arroja los siguientes datos: a) 80% de los alumnos ubicados en los estratos socioeconómicamente más bajos no disponen de computadoras en sus casas; b) 76.7% no tiene acceso a Internet, y c) 24.6% no cuenta con televisión en el hogar.

Estas condiciones, además de ilustrar las disparidades sociales y las desigualdades económicas entre los diferentes estratos sociales, señalan que llevar a cabo el programa Aprende en Casa para continuar con los aprendizajes era un reto que implicaba no sólo la puesta en marcha de una acción meramente educativa, sino que ésta tendría que estar asociada de manera rigurosa con la mejora de distintos servicios, como la disposición y el acceso a los recursos tecnológicos. A manera de ejemplo, el considerar la calidad en la señal, pues hay regiones del territorio nacional donde no se visualizan ciertos canales, por tanto, no se tiene acceso a algunos programas televisivos.

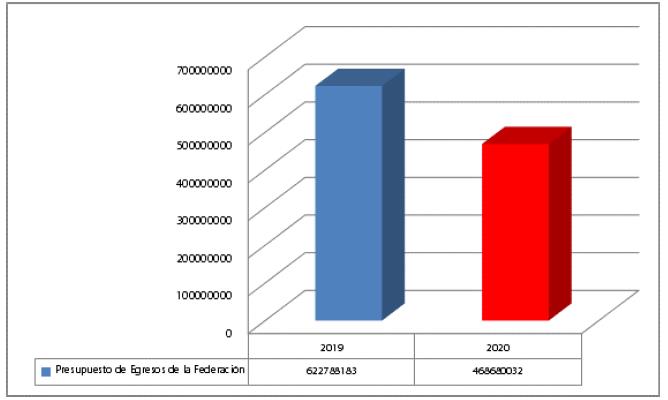

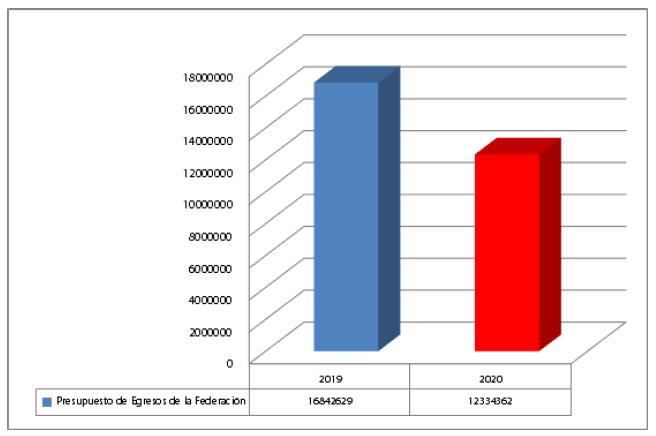

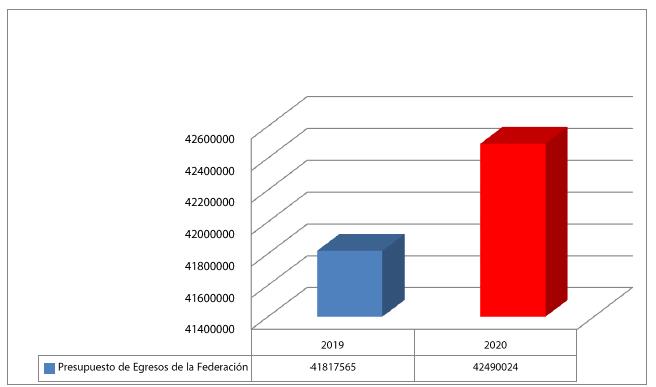

La política tecnológica parece no ser prioridad de la presente administración, a pesar de que el artículo sexto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos refiere que el acceso a Internet es un derecho. La disminución en el financiamiento o un incremento poco sustantivo dificulta cumplir con el mandato. El Presupuesto de Egresos de la Federación (DOF, 2019) de 2020 presenta una variación importante respecto al periodo anterior (2019). Por ejemplo: Internet para Todos tiene una variación presupuestal de -24.74% (gráfica 1), Estrategia Digital Nacional de -26.76% (gráfica 2) y sólo @prende 2.0 muestra un incremento de 1.6% (gráfica 3). El panorama no es nada alentador al reducir el presupuesto; priorizar el financiamiento hacia los recursos tecnológicos es una acción indispensable para su acceso y uso.

Gráfica 1.

Presupuesto destinado al programa Internet para Todos.

Fuente: elaboración propia con base en presupuesto de Egresos de la Federación (DOF 2019).

Gráfica 2.

Presupuesto destinado al programa Estrategia Digital Nacional.

Fuente: elaboración propia, con base en presupuesto de Egresos de la Federación (DOF, 2019).

Gráfica 3.

Presupuesto destinado al programa Estrategia Digital Nacional.

Fuente: elaboración propia, con base en presupuesto de Egresos de la Federación (DOF, 2019).

Lo que se percibe es que el programa Aprende en Casa no pudo llegar a todos los estudiantes. Según la SEP, en su boletín 136, la cobertura del programa alcanza a 90% de los alumnos, por tanto, tres millones de alumnos no tuvieron acceso al mismo, aunque la cifra puede ser mayor. Pérez y Gaitán (2020) reportan que sólo entre 59% y 66% de las personas vio el programa Aprende en Casa. Además de la diferencia porcentual entre los datos de la SEP y los de los investigadores, se percibe que los resultados no fueron los esperados, pues la educación sí se detuvo para muchos estudiantes, a pesar de que el titular de la SEP afirmara lo contrario en su boletín 172.

La conectividad es un derecho desde 2013, pero es más una aspiración que una realidad; las acciones que se implementan para garantizar este mandato se ven acotadas por el presupuesto y la prioridad que se otorga a los programas, no hay continuidad ni visión a largo plazo en la implantación de políticas educativas. Aprende en casa no consideró las desigualdades en México, no contempla las singularidades contextuales y sí puede acentuarlas.

Escuela: alimentación y economía familiar

Ante un escenario como el que se vive a nivel internacional, la crisis económica es innegable. Según el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval, 2020) se estima que la situación de pobreza por ingreso oscile entre 8.9 y 9.8 millones de personas, y la pobreza extrema por ingresos incremente hasta 10.7 millones de personas. Además, que más de 50% de la población mantiene un empleo informal. Hay que sumar que muchas niñas, niños y adolescentes apoyan a sus padres en dichos trabajos. Lamentablemente, estos costos tienen repercusión en la participación y el acompañamiento que los padres puedan establecer con sus hijos o hijas.

El incremento en el rezago educativo en los más pobres y las brechas de las desigualdades serán la otra cara de la moneda. Ante esta disyuntiva, lo académico se subordina a la supervivencia, no hay opción o son muy pocas para los más pobres. Este tipo de crisis afecta con más intensidad a los más pobres, son los que corren el riesgo de la exclusión, los que se ven limitados para poder atender la educación, renuncian al derecho a la misma porque no se les ha cumplido con el derecho a la alimentación.3 La escuela es un espacio que ofrece no sólo conocimientos académicos, sino servicios de bienestar como alimentación. La escuela no sólo interrumpió el acceso a sus espacios físicos escolares, también suspendió la alimentación de niñas, niños y adolescentes que recibían nutrición en esos espacios y que incluso en muchos casos era el primero y único alimento. Reimers y Schleicher (2020) encuentran como prioridad educativa, en respuesta a la crisis originada por la pandemia, la garantía de la prestación de servicios sociales y de alimentación a los estudiantes.

Pareciera que las acciones de política educativa formuladas por la administración actual no consideran las condiciones económicas y de alimentación de las poblaciones desfavorecidas, por lo menos, no hasta ahora. No hay una iniciativa clara y concreta para mitigar los efectos de la pandemia en torno a la alimentación y la mejora económica familiar. La educación es una ilusión más que una realidad a la que puedan aspirar los sectores más pobres de la población. Se espera un regreso a clases difícil, y quizá algunos alumnos y alumnas no puedan retornar. No se consideran las condiciones de precariedad de los más desfavorecidos. Este tipo de servicios se pudieron contemplar en la formulación de la política educativa impulsada por el gobierno actual.

La educación a distancia4

A partir de que la SEP decreta el resguardo en casa, se trabaja con la continuación de los aprendizajes a través de distintas herramientas tecnológicas. La SEP consideró hacerlo mediante la plataforma en línea @prende 2.0, que ya contaba con recursos digitales para el trabajo con los alumnos y alumnas de educación básica. También, el programa Aprende en Casa se ubicó en un sitio web, además de seguir en televisión abierta. Pero el trabajo a distancia y el uso de recursos tecnológicos comenzaron a mostrar ciertas condiciones que permiten el desarrollo óptimo y de calidad de las tecnologías, además de disponibilidad y acceso, que eran las primeras condiciones a considerar.

Una de las condiciones que se hicieron visibles, y que años antes ya expresaban los organismos internacionales e investigadores, es la capacitación en el uso de tecnologías digitales, pues se asumía que un porcentaje considerable de docentes –60%, según datos de PISA 2018– no maneja de manera pertinente las diversas herramientas (Rieble y Viten, 2020). Ante tal panorama, la SEP implementó una capacitación exprés en el uso de las habilidades digitales para docentes a través de la plataforma de Microsoft Teams, a partir de aulas virtuales para llevarla a cabo. La capacitación docente para el uso de las habilidades digitales representó un esfuerzo de las autoridades educativas, pero no fue suficiente, pues hay desafíos y retos que remontar (Martínez y Hermida, 2020). Reimers y Schleicher (2020) encuentran que una de las prioridades educativas en respuesta a la crisis por la pandemia, es proporcionar apoyo profesional a los docentes.

Intensificación del trabajo docente

En muchas ocasiones se piensa que una política educativa es exitosa, en la medida en que se aprovechan de manera pertinente ciertos bienes o servicios (Pedró y Puig, 1999). Por ejemplo, la burocracia5 que existe en el servicio docente y que se plasma en la carga administrativa. Las acciones de políticas educativas por parte las autoridades educativas parecen no acompañar al docente en la continuidad de los aprendizajes ante este nuevo escenario, sino al contrario, vigilar su labor (Hernández, 2020).

El gobierno federal y los gobiernos estatales a través de las diversas autoridades que componen el SEN, más que preocuparse por un acompañamiento oportuno, han enfatizado la vigilancia a la labor docente a partir de la intensificación del trabajo, mediante el control de lo que se tiene que trabajar, la entrega de evidencias, todo ello en un tiempo acordado, en un formato de registro establecido y bajo criterios técnicamente específicos. Los informes, registros y evidencias son la garantía de que el maestro cumple con la continuidad de los aprendizajes, aunque sea una simulación (Gil Antón, 2020; Compañ, 2017). En este contexto existe una lógica que obedece al control técnico del trabajo docente, aunque éste tenga dificultades técnicas para reportar los registros que le son requeridos por las autoridades. Pareciera que es prioridad el cúmulo de actividades administrativas y que lo pedagógico es una simulación. La revalorización de los docentes no se orienta a tener a los mejores maestros en términos de capacitarlos para realizar prácticas pedagógicas más pertinentes, sino para que cumplan y obedezcan con la entrega de formularios y evidencias. Sería mejor que la preocupación se centrara en que los docentes enfocaran su energía en la creatividad de los aprendizajes o en la creación de un buen clima en la relación con sus alumnos y padres –cuando ello existe– y no en los requerimientos burocráticos.

Dinámica familiar

El hecho de que niñas, niños y adolescentes se encuentren en el hogar las 24 horas del día, los siete días de la semana, cambia, indudablemente, la dinámica familiar de forma considerable. Si se suma que ellos tienen actividades académicas diarias por realizar, las situaciones se tornan más complejas. En este tenor, habría que advertir algunas cuestiones. Primero, el capital cultural de la familia juega un papel importante en el apoyo que se pueda brindar a los menores con respecto a la realización de las tareas (INEE, 2019). Hay muchos hogares que no cuentan con más libros que los de texto gratuitos, si es que los tienen, mucho menos Internet. Ha sido difícil implementar el apoyo de los padres en el aprendizaje de los hijos en el hogar (Reimers y Schleicher, 2020).

Segundo, es un hecho que en México hay muchas personas que no saben leer ni escribir –5.5% a nivel nacional–; también sucede que el nivel de estudios de los padres es de primaria –13.3% sin primaria terminada– (INEGI, 2015). Esta situación hace pensar que quizá el acompañamiento que puedan tener los estudiantes en casa no será el más propicio para potencializar el apoyo en el aprendizaje, más cuando éste está focalizado a contenidos curriculares y no a otro tipo de aprendizajes que se generan en la casa bajo otro tipo de condiciones. Tercero, ¿los padres podrán acompañar a sus hijos e hijas en las actividades académicas? Hay duda por varias cuestiones. Por una parte, hay mamás y papás que estarán trabajando desde casa, lo cual dificultará que las actividades se puedan realizar en tiempo y forma. Otros padres y madres tendrán que tener una organización muy sistemática de los tiempos para poder cumplir con las actividades que se tienen que realizar; ello no es un asunto menor, pues las actividades domésticas se incrementan al estar todo el día en casa los hijos e hijas. Por último, el desgaste emocional que viven los padres al realizar las actividades académicas con los hijos e hijas jugará un papel relevante, pues es un hecho que hay momentos en que se les dificultará el aprendizaje a niñas, niños y adolescentes, lo cual toca de manera importante la tolerancia y la paciencia de los padres, más si se le suma el encierro al que están sujetos todos los que conviven y se acompañan en la actividad académica. Todo lo anterior, aclaro, no es una realidad de todos los hogares, sin embargo, puede ilustrar el de muchos.

Lo pedagógico, lo olvidado

La puesta en marcha del programa Aprende en Casa, no sólo visibiliza la desigualdad social y económica, también muestra ciertos límites, carencias y retos que, en términos pedagógicos, implicaría el uso de esta herramienta. Las condiciones en las que se realiza la transmisión parecen indicar que lo burocrático y la simulación están por encima de lo pedagógico; hay un interés importante en la transmisión del conocimiento y no en la construcción del sentido del conocimiento. Lo prioritario es poder continuar con los aprendizajes curriculares para poder cumplir con el programa de estudio (Álvarez, 2020).

Es claro que el programa Aprende en Casa es una herramienta que necesita llevarse a la reflexión, pues es el recurso que la autoridad educativa propone como alternativa de aprendizaje y con la que la mayoría de las niñas, niños y adolescentes de todo el país se ponen en contacto y tienen como referencia. En ese tenor, es pertinente formular el cuestionamiento que se hace Saint-Onge (2020), pero contextualizado a estos tiempos: el programa Aprende en casa explica, pero ellos… ¿aprenden? A continuación, se señalarán algunos principios que retoma Saint-Onge (2020) y los pondremos a discusión:

-

1) El contenido que explico es muy interesante y ello sólo puede atraer la atención de los alumnos. Parece que el programa de Aprende en Casa pone énfasis en el contenido que transmite, pero poco se ocupa de la estrategia educativa que implementa. Se pretende uniformar y estandarizar el conocimiento, además de normalizar la experiencia de los estudiantes. La participación de los estudiantes se reduce a reproducir los contenidos. Parece que el seguimiento de los pasos que propone el programa es suficiente para lograr el aprendizaje (Kalman, 2020). Es importante mostrar los contenidos de manera atractiva a los estudiantes, acercarlos a lo desconocido. Parece que una mirada tan general no puede ser tan compleja para captar la atención y motivar a millones de alumnos y alumnas. Tendría que tener como principio la diversificación de técnicas de enseñanza para despertar la curiosidad e interés de niñas, niños y adolescentes, elementos clave para la construcción del aprendizaje. La imprevisibilidad y la multidimensionalidad son características del aprendizaje y son fundamentales para crear mejores entornos de aprendizaje (Jackson, 1968). En este sentido, sería importante que las autoridades educativas reflexionaran sobre las estrategias de transmisión para enseñar que utilizan en el programa Aprende en Casa. Sin embargo, la preocupación por parte de las autoridades revela un énfasis en el cumplimiento de los contenidos de los programas de estudio de la nación y no la oportunidad para pensar la escuela de otra manera (Tonucci, 2020).

-

2) Transmisión de contenidos vs creación de sentido. Parece que el espacio del programa propuesto por la SEP se limita a emitir información con la finalidad de que alumnos y alumnas puedan almacenarla en su memoria, como si únicamente fuese importante llevar a cabo un registro de lo que se mira y escucha de algo. Se soslaya la creatividad de cada uno de los alumnos y alumnas en el proceso de creación del conocimiento. Para permitir la creación del aprendizaje se necesita relacionar la información, propiciar que ésta genere conflicto y cuestionamiento, diferenciarla y compararla con otro tipo de información, lo cual no se puede producir espontáneamente, ni tan rápido; pero sí se puede ser más intencional, cuestión que parece un poco lejana en la propuesta del programa. Es decir, en este tipo de situaciones, si de verdad se pretende ser intencional y creador, es necesario facilitar los medios que posibiliten el alcance que se desea, con la finalidad de dar un camino distinto al aprendizaje de alumnos y alumnas con respecto a lo que viven actualmente y con los escenarios futuros (UNESCO, 2020b; Cárdenas y Valdés, 2020). Para que el proceso de aprendizaje adquiera sentido de lo que se hace y se construye, se necesita organizar la información con cierta sistematicidad, de tal forma que los estudiantes puedan ser sensibles a captar las ideas esenciales, entre otras cuestiones, no dedicarse a copiar o a registrar una serie de preguntas o notas como máquina registradora quizá sin mucho sentido.

-

3) Los alumnos aprenden con sólo escuchar y mirar. Sin duda, escuchar y mirar de manera atenta son buenos recursos para aprender, pero no los únicos. El proceso de aprendizaje es más complejo. Dialogar con sus pares, debatir con los otros, manipular objetos diversos, cuestionar y aprender de los otros son recursos importantes que los seres humanos llevamos a cabo a partir del proceso de socialización para aprender. Los alumnos y alumnas se ponen en contacto con el conocimiento a partir de la interacción con los otros (Tonucci, 2020), a partir de utilizar un lenguaje que lo crea y lo recrea con los otros, a partir de una diversidad de recursos. Parece que es una limitación del programa que proponen las autoridades educativas, pues se nota complejo que puedan dar retroalimentaciones de este tipo, además de que sería difícil para cada uno de los niños y las niñas ser sensibles y percibirlas de manera clara

-

4) Los alumnos tienen conocimientos previos. Pareciera que los contenidos que se transmiten en televisión para niñas y niños parten del supuesto que hay una serie de aprendizajes previos que alumnos y alumnas ya tienen como garantía, en cuanto contenido curricular.6 Quizá es un mal diagnóstico de las autoridades educativas pues, en un contexto como el de México, tan diferenciado y desigual, partir de ese supuesto es un poco arriesgado. Pareciera que esa mirada nublada de la educación permite pensar una propuesta que es poco pertinente para toda la población, una iniciativa que parece vislumbrar la atención que la autoridad educativa, en términos políticos, asigna a la educación, en menoscabo de lo pedagógico. Sería importante conocer cómo interactúa cada uno de los alumnos y las alumnas con la información que se les transmite. ¿La entenderán y la podrán articular con la información anterior? No lo sabemos con claridad, pero intuimos que es importante cuestionarlo, pues quizá muchos no lo logran. Es el punto de partida para el que se acerca al conocimiento, nada menos. Sin embargo, pensar que los conocimientos previos de todos y todas pueden ser el mismo punto de referencia es arriesgado.

-

5) Los alumnos son capaces de dirigir su proceso de comprensión. Es importante señalar que los alumnos y las alumnas son los principales actores de su proceso de aprendizaje; sin embargo, hay otras personas relevantes en esa construcción, pues muchas veces son los que orientan y redirigen el aprendizaje cuando no se está comprendiendo de manera clara. En muchas ocasiones el maestro funge como esta figura. El docente, por medio de cuestionamientos, ejercicios y discusiones permite que alumnos y alumnas reformulen lo que ellos estaban entendiendo. Esto es un proceso muy importante, pues es lo que permite al docente identificar lo que un alumno o una alumna realmente aprendió, así como conocer cuáles son los principales obstáculos que se interponen en las explicaciones y que no permiten desarrollar una comprensión más clara de lo que se estudia. Es fundamental señalar que, bajo las condiciones en las que se desarrolla el contenido, es probable que haya muchos alumnos y alumnas que no puedan comprender con claridad lo que perciben en la transmisión de contenidos, pero lo peor es quizá que no tengan a la mano un mediador que pueda reconstruir esa errónea construcción que haya creado el alumno o alumna.

En suma, la propuesta del programa Aprende en Casa que impulsa la SEP, en un primer momento, puede ser una iniciativa importante para dar continuidad al aprendizaje de alumnos y alumnas. Sin embargo, el SEN parece no aprovechar la oportunidad de repensar las prioridades de enseñanza en las escuelas y la importancia de otros aprendizajes (Hernández-Fernández, 2020). El programa tiene limitaciones pedagógicas importantes, como el rol del estudiante como espectador, la falta de retroalimentación, recibir información sin comprenderla en muchas ocasiones. Además, las estrategias adoptadas por la SEP pueden servir parcialmente para los estudiantes que tengan televisión y computadora con Internet, tener familiares que les ayuden con las actividades que se propongan en el programa, así como despejar dudas que se puedan generar en el mismo y tener maestros capacitados que se comuniquen con sus alumnos (Backhoff, 2020). Pensar y desarrollar una educación formal bajo criterios y condiciones más o menos sistemáticas, no es lo mismo que diseñar e implementar una enseñanza informal masiva. Ante condiciones diversas, las formas de desarrollo no pueden ser iguales. El programa tiene sus límites, también una posibilidad: la revalorización docente.

A modo de cierre

En varias naciones se han implementado diversas acciones de política educativa como respuesta a la emergencia sanitaria por Covid-19, con la intención de dar continuidad a los aprendizajes de niñas, niños y adolescentes. Se enfrenta una crisis educativa de gran magnitud (UNESCO, 2020a). En México, la actuación de las autoridades de gobierno en el proceso de formulación de las acciones de política educativa ha sido limitada.

La continuidad de los aprendizajes de niñas, niños y adolescentes no se tradujo de forma equitativa e inclusiva (Reimers y Scheleider, 2020), pues hay un amplio sector de la población, alrededor de tres millones de alumnos, que no tuvieron acceso al programa, aunque la cifra puede ser mayor (Pérez y Gaitán, 2020), aun cuando el titular de la SEP mencionó que la implementación del programa tendría una cobertura de 94% (Poy, 2020). Hay diversos factores asociados a la concreción en la continuidad de los aprendizajes, tales como problemas en la disponibilidad y el acceso a los recursos tecnológicos, crisis económica y alimentaria, dinámica familiar distinta, dificultades en el uso de los recursos tecnológicos por parte de docentes, alumnos y padres de familia, capacitación docente en educación a distancia, problemas de conectividad, distintos capitales culturales en casa, crisis emocionales de los diversos actores de la comunidad educativa, falta de prioridad en lo pedagógico, entre otros.

La política educativa que se implementa con el programa Aprende en Casa es reconocido por la UNESCO de acuerdo con el boletín 113 (SEP, 2020c); sin embargo, revela la incapacidad de las autoridades para recuperar las experiencias de aprendizaje de los docentes y las evidencias de los investigadores (Ornelas, 2020) de pensar la escuela de otra forma, lo que implicaría nuevas maneras de diseñar las actividades y de articular los conocimientos (Tonucci, 2020), de no promover el aprender, sólo la acumulación del conocimiento (Kalman, 2020), no poder garantizar la infraestructura en todas las escuelas, además de no incrementar el presupuesto en programas relevantes para implementar la educación a distancia (Fernández, Herrera, Hernández, Nolasco y De la Rosa 2020), la incapacidad en el avance de las herramientas tecnológicas y de la información (Mancera, Serna y Barrios, 2020) y el centralismo y la unidireccionalidad en las decisiones de gobierno. El éxito de las políticas educativas no se traza de esta forma. No se trata de hablar de la política correcta; quizá no la hay, sino de la política intencional, que dé respuesta pertinente a lo que se vive y se necesita en esta coyuntura. En este tenor, se apuntan algunas pistas que puedan coadyuvar a construir políticas educativas más efectivas.

-

1) Política visionaria: la política educativa tendría que considerar el contenido y su articulación coherente con su proceso de formulación, no sólo es percibir el contenido, sino considerar su viabilidad y sus alcances en el tiempo, lo cual puede incluir aumentar o restringir servicios, como la infraestructura tecnológica. El programa Aprende en Casa requería herramientas tecnológicas, así como un enfoque pedagógico que respondiera a una nueva forma de mirar la escuela ante escenarios distintos, generar condiciones de adaptabilidad. Las construcciones de política educativa tienen que responder a las necesidades actuales, a la coyuntura por la que se atraviesa. Parece que las políticas educativas se construyen desde lo vertical, unilateral y centralista y no consideran lo horizontal, lo diverso, lo complejo, lo múltiple. No se puede responder a necesidades del siglo XXI con estrategias del siglo XX. Necesitamos un México que aspire a conectarse digital y políticamente. Una visión con un horizonte amplio en la política educativa. No se puede pensar en un México que haga frente a los retos de la sociedad de la información con una política que prioriza el recorte al presupuesto a diversos programas tecnológicos. Es inconcebible, inadmisible e incongruente.

-

2) Política basada en la cooperación: una política educativa que traza un camino intencional percibe que la cooperación es un elemento estratégico importante y necesario. Desafortunadamente, las autoridades dejan de lado las experiencias de aprendizaje de los maestros y las evidencias de los investigadores para diseñar e implementar la política educativa. Además, se necesita una cooperación entre los diferentes niveles de gobierno. La comunicación en la presente administración no es clara ni efectiva, se ha visto que las entidades toman decisiones diferentes en el ámbito educativo. Lo anterior se advierte por la falta de consenso, legitimidad y estabilidad en las decisiones de política educativa, lo que prefigura el fracaso de la misma.

-

3) Política de los contextos: la política educativa tiene que partir de que atiende a una población diversa y diferente. Utilizar estrategias homogéneas y asimilacionistas genera costos importantes para los más desfavorecidos. Se necesita implementar políticas graduales y diferenciadas que partan de un buen diagnóstico de cada una de las regiones de México y en ese tenor se formulen las estrategias a implementar. Una política educativa diferenciada permitiría llevar acciones particulares, pertinentes, inclusive con un alcance temporal importante y, además, equitativa e inclusiva.

Referencias

Alexander, K. L., Entwisle, D. R., y Olson, L. S. (2001). Schools, achievement, and inequality: A seasonal perspective. Educational Evaluation and Policy Analysis, 23(2) 171–191.

Alexander, K. L., Entwisle, D. R., y Olson, L. S. (2007). Lasting consequences of the summer learning gap. American Sociological Review, 72(2) 167–180.

Álvarez, G. (2020). Cambiar de paradigma educativo. México: COMIE. Recuperado de http://www.comie.org.mx/v5/sitio/2020/04/16/covid-19-cambiar-de-paradigma-educativo/

Anderson, J. (2020). School Leadership During Crisis.Entrevista a la profesora de Harvard Deborah Jewell-Sherman. Harvard: Harvard EdCast. Recuperado de https://www.gse.harvard.edu/news/20/04/harvard-edcast-school-leadership-during-crisis

Backhoff, E. (2020). Aprender en Casa: Realidad o fantasía El Universal. Recuperado de https://www.eluniversal.com.mx/opinion/eduardo-backhoff-escudero/aprender-en-casa-realidad-o-fantasia

Cárdenas, S., y Valdés, R. (2020). La educación a lo largo de la vida en los próximos años. Nexos. Distancia por tiempos. Blog de educación. Recuperado de https://educacion.nexos.com.mx/?p=2262

Compañ, J. (2017, 14 de junio). La precarización en los docentes de nuevo ingreso. Nexos. Distancia por tiempos. Blog de educación. Recuperado de https://educacion.nexos.com.mx/?p=569

Cooper, H., Nye, B., Charlton, K., Lindsay, J., y Greathouse, S. (1996). The Effects of Summer Vacation on Achievement Test Scores: A Narrative and Meta-Analytic. Review of Educational Research, 66(3), 227-268. Recuperado de https://journals.sagepub.com/doi/10.3102/00346543066003227

Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) (2020). La política social en el contexto de la pandemia por el virus SARS-CoV-2 (Covid-19) en México. México: Coneval. Recuperado de https://www.coneval.org.mx/Evaluacion/IEPSM/Paginas/Politica_Social_COVID-19.aspx

Darling-Hammond, L. (2001). El derecho de aprender. España: Ariel.

Delors, J. (1996). La educación encierra un tesoro. Informe a la UNESCO de la Comisión Internacional sobre la Educación para el siglo XXI. Santiago: UNESCO. Recuperado de https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000109590_spa

Diario Oficial de la Federación (DOF) (2020). Acuerdo número 02/03/20 por el que se suspenden las clases en las escuelas de Educación preescolar, primaria, secundaria, normal y demás para la formación de Maestros de educación básica del sistema educativo nacional, así como aquéllas de los tipos medio superior y superior dependientes de la Secretaría de Educación Pública. México: Gobierno de México. Recuperado de https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5589479&fecha=16/03/2020

DOF (2019). Presupuesto de Egresos de la Federación. México: Gobierno de México. Recuperado de http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/PEF_2020_111219.pdf

Fernández, M., Herrera, L., Hernández, D., Nolasco, R., y De la Rosa, R. (2020). Lecciones del Covid-19 para el sistema educativo mexicano. Nexos. Distancia por tiempos. Blog de educación. Recuperado de https://educacion.nexos.com.mx/?p=2228

Gil, A. (2020). La escuela Intrusa. El Universal. Recuperado de https://www.eluniversal.com.mx/opinion/manuel-gil-anton/la-escuela-intrusa

Hernández, L. (2020). Regreso a clases. La jornada. Recuperado de https://www.jornada.com.mx/2020/05/12/opinion/015a1pol

Hernández-Fernández (2020). Consejos para sobrellevar la escuela en casa. Nexos. Distancia por tiempos. Blog de educación Recuperado de https://educacion.nexos.com.mx/?p=2305

Instituto Nacional de Evaluación Educativa (INEE) (2019). La importancia del apoyo familiar en el aprendizaje de las niñas, niños y adolescentes. México: INEE.

Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) (2015). Encuesta Intercensal 2015. México: INEGI. Recuperado de https://www.inegi.org.mx/programas/intercensal/2015/

INEGI (2019). Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso de Tecnologías de la Información en los Hogares México: INEGI Recuperado de https://www.inegi.org.mx/programas/dutih/2019/

Jackson, P. (1968). La vida en las aulas. México: Morata.

Kalman, J. (2020). Aprender en Casa: lo mismo, pero en pantalla. Nexos. Distancia por tiempos. Blog de educación. Recuperado de https://educacion.nexos.com.mx/?p=2334

Mancera, C., Serna, L., y Barrios, M. (2020). Pandemia: maestros, tecnología y desigualdad. Nexos. Distancia por tiempos. Blog de educación. Recuperado de https://educacion.nexos.com.mx/?p=2286

Martínez, A., y Hermida, G. (2020). Experiencias de enseñanza y aprendizaje durante la contingencia sanitaria y educativa: resultados de un sondeo urgente. Faro Educativo. Apuntes de política, (12). Recuperado de https://faroeducativo.ibero.mx/2020/05/06/apunte-de-politica-n12-experiencias-de-ensenanza-y-aprendizaje-durante-la-contingencia-sanitaria-y-educativa-resultados-de-un-sondeo-urgente-primera-entrega/

Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) (2020a). Interrupción educativa y respuesta al Covid 19. París: UNESCO. Recuperado de https://es.unesco.org/covid19/educationresponse

Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) (2020b). Aprendizaje a lo largo de la vida. París: UNESCO. Recuperado de https://uil.unesco.org/es/aprendizaje-largo-de-vida

Ornelas, C. (2020). Altibajos de aprender en casa. Excelsior. Recuperado de https://www.excelsior.com.mx/opinion/carlos-ornelas/altibajos-de-aprender-en-casa/1380239

Pedró, F., y Puig, I. (1999). Las reformas educativas. Una perspectiva política y comparada. Barcelona: Paidós.

Pérez, V., y Gaitán, P. (2020). Usos desiguales de Aprende en Casa. Faro Educativo. Apuntes de política, (18). Ciudad de México: INIDE-UIA.

Poy, L. (2020). Cobertura de 94% con el programa Aprende en Casa. La Jornada. Recuperado de https://www.jornada.com.mx/2020/04/30/capital/031n1cap?partner=rss

Remiers, F., y Schleicher, A. (2020). A framework to guide an education response to the Covid-19 Pandemic of 2020 OECD. París: OCDE. Recuperado de https://read.oecd-ilibrary.org/view/?ref=126_126988-t63lxosohs&title=A-framework-to-guide-an-education-response-to-the-Covid-19-Pandemic-of-2020

Rieble, S., y Viten, A. (2020). Nota CIMA #20 Covid-19. ¿Estamos preparados para el aprendizaje en línea? Washington, D. C.: Inter American Development Bank. Recuperado de https://publications.iadb.org/es/nota-cima-20-covid-19-estamos-preparados-para-el-aprendizaje-en-linea

Riggs, F. (1979). Evolución de los significados del término burocracia. Revista Internacional de Ciencias Sociales, XXXI(4), 611-634.

Saint-Onge, M. (2000). Yo explico, pero ellos… ¿aprenden? México: FCE/SEP.

Scartascini, C., Spiller, P., Tommasi, M., y Stein, E. (2010). El juego político en América latina ¿Cómo se deciden las políticas públicas? Colombia: Banco Interamericano de Desarrollo.

Secretaría de Educación Pública (SEP) (2020a). Reporte de indicadores educativos. Indicadores y pronósticos educativos. México: SEP. Recuperado en: http://www.snie.sep.gob.mx/indicadores_pronosticos.html

Secretaría de Educación Pública (SEP) (2020c). Programa Aprende en Casa diseñado y evaluado por maestros especialistas en educación básica: SEP. México: SEP. Recuperado de https://www.gob.mx/sep/articulos/boletin-no-113-programa-aprende-en-casa-disenado-y-evaluado-por-maestros-especialistas-en-educacion-basica-sep?idiom=es

Tonucci, F. (2020). No perdamos este tiempo precioso dando deberes. El País. Recuperado de https://elpais.com/sociedad/2020-04-11/francesco-tonucci-no-perdamos-este-tiempo-precioso-dando-deberes.html

Notas