Resumen: El tema de este trabajo es la producción escolar de narrativas artísticas multimodales en niños indígenas rurales de Santiago Mexquititlán, en el municipio de Amealco, Querétaro, y presenta los procesos y resultados de una investigación cualitativa sobre la utilización de la educación y la creación artística con niños de un pueblo originario hñähñu. Los objetivos fueron motivar y generar en los alumnos diferentes tipos de narrativas visuales, verbales y corporales que afiancen la interacción con su medio y la construcción de la subjetividad, así como reivindicar su origen identitario indígena y favorecer la expresión oral. Con fundamentos teórico-metodológicos y artefactos verbales, visuales y escénicos, sustentados en el giro narrativo, la etnografía educativa, la investigación basada en las artes y el reconstruccionismo social, se exponen y analizan varias actividades artísticas realizadas con niños de tercero y cuarto de una escuela indígena. Los hallazgos, basados en evaluaciones de los alumnos y de la investigadora, condujeron a concluir que la motivación y generación de las narrativas multimodales basadas en las artes, propiciaron en ellos diferentes estímulos y procesos lúdicos, cognitivos y socioafectivos relevantes con repercusiones muy positivas en su desarrollo integral e identitario, y en su concientización y compromiso activo con su entorno.

Palabras clave:infancias indígenasinfancias indígenas,investigación basada en las artesinvestigación basada en las artes,narrativas multimodalesnarrativas multimodales,educación artísticaeducación artística,construcción identitariaconstrucción identitaria,intertextualidadintertextualidad.

Abstract: The subject of this work is the school production of multimodal artistic narratives in rural indigenous children of Santiago Mexquititlán, in the municipality of Amealco, Querétaro. It presents the processes and results of a qualitative research on the use of artistic education and creation with children from a native hñähñu village. The objectives were to motivate and generate different types of visual, verbal, and body narratives in the students that strengthen interaction with their environment and the construction of subjectivity, as well as claiming their indigenous identity origin and favoring oral expression. With theoretical and methodological foundations and verbal, visual, and scenic artifacts, supported by the narrative turn, educational ethnography, arts-based research and social reconstructionism, it exposes and analyzes various artistic activities with children from an indigenous school in 3rd and 4th grades. The findings, based on the evaluation from both the students and the researcher, led to the conclusion that the motivation and generation of the multimodal arts-based narratives, led to different stimuli and playful, cognitive and social processes in them with a very positive impact on their full and identity development as well as their awareness and active commitment to their world.

Keywords: indigenous childhoods, arts-based research, multimodal narratives, artistic education, identity construction, intertextuality.

Desigualdad, justicia y derecho a la educación

Como veo, cuento. Imágenes artísticas y narrativas en niños indígenas rurales de Amealco, Querétaro. Una aproximación metodológica y epistemológica1

As I See, I Tell. Artistic Images and Narratives in Rural Indigenous Children from Amealco, Querétaro. A Methodological and Epistemological Approach

Universidad Iberoamericana, Ciudad de México

Esta obra está bajo una Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional.

Recepción: 30 Noviembre 2019

Aprobación: 29 Mayo 2020

Esta investigación surge de la inquietud de saber si la educación artística, a partir de diversos referentes teóricos y metodológicos aplicados en un contexto escolar, puede favorecer el manejo oral del español y la generación de diferentes tipos de narrativas subjetivas, intertextuales y multimodales vinculadas con el origen de pueblo indígena en niños rurales. El objetivo principal es estudiar, teórica y etnográficamente, con prácticas de campo de corte cualitativo, si la educación y la creación artísticas-visuales y escénicas, vinculadas con las palabras en forma de relatos orales y escritos, pueden estimular la producción y combinación de diversas narrativas en contextos infantiles indígenas y, sí es así, cómo lo hacen.

A partir de ello, se busca también recuperar y fortalecer, a través de la producción artística y de narrativas intertextuales de los niños, la palabra, la imagen y la escenificación como constructoras de subjetividades y reivindicadoras de su identidad y origen en una comunidad educativa rural hñähñu de Santiago Mexquititlán, en el municipio de Amealco, Querétaro. Por último, otro objetivo importante es generar conciencia en los alumnos gracias a estas actividades y narrativas multimodales sobre diferentes problemáticas de su entorno, así como sobre su agencia y capacidad para poder intervenir y transformar estas problemáticas y realidades.

Al ser la investigación de corte etnográfico, como se explicará más adelante, el proceso de ésta y las actividades en campo pueden arrojar información y cuestionamientos no previstos en un inicio, que se expondrán y debatirán a lo largo de todo el trabajo.

En lo concerniente al gran eje de la narrativa, la indagación se fundamentó sobre todo en la teoría del giro narrativo de Jerome Bruner, indisociablemente relacionado con los estudios sobre el lenguaje, su internalización inter e intrapsicológica y el constructivismo sociocultural de Lev Vygotsky.

En varios textos, Bruner (1999,2001, 2003, 2004) expone la concepción y el lugar que epistemológicamente le confiere a la cultura, así como la forma y el significado que las mediaciones narrativas asignan a ésta. El contexto sociocultural y su expresión en narrativas como las leyendas, los mitos, las ficciones, las historias y la historia, las biografías y hasta de la misma ciencia, nos dice el autor, son lo que conforman las cosmovisiones de los diversos grupos humanos, así como las interpretaciones y comprensiones del mundo que se transmiten a través de las generaciones.

A partir de una profunda revisión de Vygotsky, Bruner retoma de éste varias ideas esenciales relativas al lenguaje y a las construcciones narrativas como complejos mediadores culturales interpersonales que, en un primer momento, permiten la comunicación e interrelación de los seres humanos, en particular los niños, para otorgar sentido a las experiencias vividas. En un segundo momento, al interiorizar psicológicamente el lenguaje de estas experiencias y sus sentidos, el niño convierte este lenguaje en pensamiento, modificando así sus propios procesos mentales para dar lugar a desarrollos cognitivos superiores. De esta forma, para estos autores, el lenguaje es un mediador entre la experiencia y el aprendizaje que se instituye socioculturalmente y permite el conocimiento y el desarrollo humano, así como cuestionar y reformular la realidad y el mundo. Como lo explica Bruner:

Para Vygotsky, la vida mental se traduce antes que nada en la interacción con el otro. El resultado de las interacciones es a continuación interiorizado e integrado en el flujo del pensamiento. Dado que la interacción social está principalmente organizada y mediatizada por el lenguaje, lo que es interiorizado en el flujo del pensamiento del niño son los significados y las formas producidos durante el intercambio verbal, producto ellos también del sistema histórico-cultural (Bruner, 2001, p. 243).

Así, para Vygotsky (2003) y para Bruner (2001), el lenguaje (y se puede pensar que no sólo el lenguaje verbal) aprendido culturalmente en la socialización con los otros y ordenado y materializado en narraciones y narrativas de diferente tipo, al interiorizarlo cerebral y afectivamente y significar las experiencias y vivencias, es uno de los instrumentos y elementos de mediación más importantes para el desarrollo mental y social del ser humano, pues permite y facilita el tránsito de los procesos psicológicos elementales a los superiores, en cualquier área de conocimiento. Respecto a esto mismo, la investigación retoma también los postulados de Freire y su Pedagogía del oprimido (2002), la cual ubica la adquisición del lenguaje por parte de las poblaciones más humildes y marginadas, como las indígenas, como una forma de apropiarse del mundo para construir su lugar en la historia y que empieza con la palabra.

En relación con el espacio educativo y la relevancia de la palabra narrada en contextos indígenas, se revisó e incluyó también como parte del sustento teórico tanto a Podestá (2007) y su texto Encuentro de miradas. El territorio viso por diversos autores, como a Ruiz y Franco (2017) y su libro Voces de la alteridad: estudiantes de la Ibero, de pueblos originarios. En ellos, las autoras reflexionan ampliamente, junto con los autores de los relatos e historias de vida, sobre estas construcciones narrativas en el mundo indígena, en las cuales lo individual y lo social se entrelazan y cohesionan el sentido de identidad con base en la interrelación comunitaria. Aquí, nos dicen Ruiz y Franco (2017), las definiciones de las subjetividades e individualidades están indisolublemente imbricadas con las vivencias colectivas de la comunidad, su historia, sus tiempos y sus espacios.

La identidad se considera, en esta investigación, como un proceso inacabado y dúctil, más que como una definición o concepto finito, sobre todo en la infancia en que mucho por definir aún está gestándose y transformándose. Los estudiosos del arte infantil Lowenfeld y Brittain (1980), conciben la identidad y la construcción de la subjetividad en el niño como un fenómeno en desarrollo que involucra y concierne a diferentes aspectos de su psique como el intelectual, el sensorial, el socioafectivo, el motriz, en relación continua con el entorno y en el cual la expresión y creación artísticas, como todo lenguaje, pueden ser fundamentales para la sana interrelación e integración de los aspectos mencionados. Para estos autores, que durante años estudiaron el comportamiento e impacto de la educación artística en la mente del niño, el arte y su creación funcionan, desde edades tempranas, como puentes cohesionadores entre el niño y la experimentación de su entorno, es decir, como un procedimiento integrador que le facilitará y asegurará su ser y estar en estos universos fenoménicos y sociales que son la existencia y el mundo que lo rodea.

Por otro lado, se tomó también muy en cuenta la posición y enfoque sobre la identidad que Giménez (2016) explica en su libro Estudios sobre la cultura y las identidades sociales y que considera, como Podestá (2007), Ruiz y Franco (2017), el aspecto individual de la identidad asociado compleja e inevitablemente a la identidad colectiva, aunque él insiste bien en definirlas y caracterizarlas por separado. Para Giménez (2016, p. 61), la identidad:

puede definirse como un proceso subjetivo (y frecuentemente autorreflexivo) por el que los sujetos definen su diferencia de otros sujetos (y de su entorno social) mediante la autoasignación de un repertorio de atributos culturales frecuentemente valorizados y relativamente estables en el tiempo.

Sin embargo, para el autor, el sentido de pertenencia se adquiere y se legitima socialmente. De esta manera, distingue la identidad individual, que construimos diferenciándonos de los demás, de la identidad colectiva, que se define a partir de las semejanzas con un determinado grupo social. El autor precisa ciertas características que pueden determinar las identidades, tanto individuales como sociales, y que esta investigación retoma. Estas características son los atributos identitarios que dan la territorialidad geográfica, la ubicación espacial, la etnia, la clase socioeconómica, los afectos y apegos tanto a personas (familia, amigos, pareja) como a objetos (casa, muebles, libros, etc.) y a los que aquí se agrega alimentación, oficios, tradiciones y costumbres. Desde estas perspectivas sobre la narrativa, la identidad y la subjetividad, en esta investigación se diseñaron, desarrollaron y analizaron las actividades implementadas y se obtuvo la información recabada con los niños de Santiago Mexquititlán.

En esta línea de argumentación culturalista del aprendizaje, de la producción de significados y de la construcción identitaria relacionada con Vygotsky, Bruner y Giménez, la indagación también se constituyó retomando y aplicando teorías que tanto Efland (2002) como Agirre (2005) han calificado como reconstruccionistas sociales de la educación artística en sus dos vertientes, la pragmática y la posmoderna, representadas por diversos autores como Dewey (2008), Barbosa (s/f), y por Efland, Freedman y Sthur (2003), entre otros. Más allá de vincular el conocimiento con los contextos socioculturales de los educandos, aunque sin menoscabar la gran importancia de esto, la corriente reconstruccionista social pretende transformar con ellos estos contextos para bien, por medio de la educación artística. La intención primordial es conocer, junto con los estudiantes, su entorno y problemáticas, para sensibilizarlos y concientizarlos sobre ellos y, en un segundo momento, implementar actividades y proyectos artísticos que puedan mejorar de alguna forma estas realidades y lograr así, también por medio de narraciones interpretativas y críticas, otras visualizaciones y proyecciones, tal vez mejores, de su futuro individual y social. En palabras de Freedman (citada en Agirre, 2005, p. 305):

Una educación artística socialmente reconstruida puede enriquecer la comprensión del estudiante a través de la inclusión de la enseñanza sobre el inmenso poder de la cultura visual, la responsabilidad social que acompaña a este poder y la necesidad de integrar la producción creativa, la interpretación y la crítica en la vida contemporánea.

Si la perspectiva pragmática de la reconstrucción social emanada de Dewey (2008) pretendía, por medio de la colaboración y de los proyectos comunitarios, restaurar y sanar una sociedad lacerada por la pobreza y el desempleo producidos por la gran depresión de 1929, el enfoque posmoderno actual de esta reconstrucción social, a través de la educación artística y retomando a Dewey, apunta sobre todo a hacer a los estudiantes conscientes y corresponsables respecto a temas como la discriminación, el racismo, la violencia, la diversidad sexual, el cuidado del medio ambiente, la inter y multiculturalidad, la desigualdad social, la migración y el feminismo en el mundo actual.

La etnografía educativa y participativa y la polifonía etnográfica

Al realizar una parte de la investigación con trabajo de campo en una escuela indígena rural de Santiago Mexquititlán, uno de los ejes metodológicos principales para la producción y obtención de información y de narrativas es, por supuesto, la etnografía educativa, considerada y utilizada aquí de forma participativa y polifónica, según la establecen varios autores como (Clifford (2001) en La autoridad etnográfica, Finley (2015) en Investigación basada en las artes, así como Podestá (2007) en Encuentro de miradas. El territorio visto por diversos autores. Cabe señalar y clarificar, en este punto, los diferentes usos y definiciones que se dan aquí a los métodos de investigación etnográficos relacionados con las ciencias sociales y la educación que justifican su uso en este estudio. La etnografía educativa surge como una rama o derivación de la etnografía antropológica y se enfoca, particularmente, como su nombre lo indica, en problemáticas y acontecimientos de índole educativa o pedagógica. Balderas y Ramírez la definen como una metodología de estudio que permite obtener la información desde los mismos contextos y escenarios escolares o de aprendizaje con la finalidad de:

comprender desde dentro los fenómenos educativos. Se pretende explicar la realidad con base en la percepción, atribución de significados y opinión de los actores o personas que en ella participan… En esencia constituye una síntesis interdisciplinaria emergente, ya que es aplicada en entidades educativas que presentan diversas problemáticas particulares (Balderas y Ramírez, 2004, p.77-78).

En ella se pretende conformar, con igual autoridad etnográfica, varias voces y puntos de vista que se recuperan en contextos educativos específicos y que estructuran y sustentan el estudio in situ, en este caso en las aulas de la escuela indígena de Amealco, Querétaro. En cuanto a la polifonía etnográfica arriba mencionada, se considera un estudio etnográfico como polifónico cuando, de acuerdo con Clifford (2001), una vez que se considera terminado el enfoque y paradigma etnográfico moderno, que todavía establecía jerarquías entre el investigador social y los sujetos de estudio con la única voz del primero en los informes, aparecen la antropología y la etnografía posmodernas, que otorgan el mismo valor y sitúan en el mismo nivel testimonios, puntos de vista y aportes de todos los sujetos estudiados e involucrados en la indagación e incluye sus voces. Todo ello para reconocer diferentes lecturas de la realidad, en un afán democratizador y dignificante que rompe con cualquier pretensión antropológica poscolonial, hegemónica o jerarquizante. Por su parte, dentro de la misma etnografía educativa y en estudios cualitativos, Finley refiere a Denzin para definir y explicar el hecho de que cada vez más a menudo la pedagogía crítica y el reconstruccionismo social que influyen esta investigación, se sirven de métodos e instrumentos performativos y participativos que, además de incluir a los participantes en el estudio, permiten “a las personas oprimidas revelar el mundo de la opresión, comprometiéndose por medio de la práctica a transformarlo” (Denzin, 2015, p.126). Así mismo, Mannay (2017) habla, dentro del campo de la teoría crítica, de la acción participativa de los involucrados en la indagación como coinvestigadores que colaboran activamente y toman decisiones en ésta. De tal forma, y como se verá en los ejemplos presentados, la etnografía educativa es representada aquí en sus vertientes y líneas polifónica y participativa, con diferentes instrumentos y artefactos que más allá de observar, interactuar y analizar las acciones de los participantes de la investigación, fomenta darles voz, participación y agencia para involucrarse, comprometerse y buscar transformar sus realidades.

Así, además de las intervenciones artístico-educativas de la investigación basada en las artes y los productos derivados que sirven como evidencias, los instrumentos etnográficos utilizados fueron también la observación participante, el diario de campo, entrevistas semiestructuradas y a profundidad y colaboraciones que dieron lugar a opiniones, descripciones, testimonios y propuestas de los alumnos.

Dentro del marco de la polifonía etnográfica participativa resulta fundamental para el estudio incluir aquí, como teoría-metodología colaborativa, pero también como método educativo de estimulación creativa y artística, la investigación basada en las artes (IBA), que busca y promueve la participación activa de los sujetos involucrados en el estudio, en este caso los niños indígenas hñähñus de Santiago Mexquititlán, Amealco. En la investigación basada en las artes, se presenta y asume el enfoque del arte y su creación como una metodología que da la prioridad a la información, a los datos y, en lo relativo a esta indagación, a las narrativas que se pueden crear y obtener de esta forma. Los autores que en este estudio apuntalan esta teoría metodológica son Eisner (2004), Esteban-Guitart y Peña-Cuanda (2016) y Mannay (2017).

Para Finley (2015), como lo expone en su capítulo Investigación basada en las artes, del libro coordinado por Denzin Manual de la investigación cualitativa, la investigación basada en las artes y derivada de los estudios sobre el arte y la educación de Eisner (2004) ha dado lugar a grandes ventajas y potencialidades en el ámbito de las ciencias sociales, la educación y las humanidades por varias razones. Una de ellas es que la investigación que se sirve del arte y de sus diversas narrativas como instrumentos creativos de recolección de datos, genera diferentes matices de calidad en la información que investigaciones cuantitativas no permiten, por ejemplo, mostrando experiencias, emociones, sensaciones y sentimientos subjetivos de los sujetos involucrados, que cada vez cobran mayor relevancia en las ciencias humanas y que de otra manera son difíciles de expresar y de registrar. De igual manera, la investigación basada en las artes permite la combinación de técnicas, herramientas y metodologías flexibles de diferentes disciplinas y lenguajes para la obtención de la información, hecho que suscita relatos multimodales y una intertextualidad muy enriquecedora para la misma indagación, los participantes en ella y sus posibles expresiones, intenciones y tonalidades. Otro beneficio, que coincide con la teoría-metodología de la polifonía etnográfica participativa es que los instrumentos artísticos utilizados en la investigación, combinados con otras herramientas, facilitan la interacción entre los participantes, promueven la acción y dan muchas veces voz y agencia a minorías, a menudo marginadas que, por diferentes razones (edad, migración, etnia, nacionalidad, discapacidad), no pueden o se les dificulta expresarse lingüísticamente (Finley, 2015).

Asimismo, esta teoría y metodología permite ir más allá del lenguaje oral o verbal y experimentar con diferentes técnicas y recursos expresivos, como el arte visual o escénico, para generar otro tipo de ideas, narrativas, acciones y lenguajes simbólicos y metafóricos. Respecto a esto, también se utilizó aquí, adaptándola y adecuándola a los contextos, intereses y parámetros de esta investigación y a las teorías de Lowenfeld y Brittain (1980) y Giménez (2016) sobre la identidad y la subjetividad, lo que, en el marco de la IBA, Esteban-Guitart y Peña-Cuanda (2016) nombra multimetodología autobiográfica extendida (MMAE), que combina técnicas expresivas no sólo verbales para obtener información y que profundiza también en las subjetividades de las personas que investiga.

Por su parte, la investigadora británica Mannay (2017), en su libro Métodos visuales en investigación cualitativa, propone lo que llama la teoría de autor, y que trata de sistematizar y dar prioridad, al analizar e interpretar los artefactos y creaciones visuales de los sujetos investigados, a lo que ellos quisieron expresar y comunicar al realizarlos por medio de entrevistas o textos escritos. De esta manera, nos dice Mannay (2017), más allá de la mera generación de información, la teoría de autor, a la vez que contextualiza junto con las personas involucradas la interpretación y la creación de significado de sus objetos y experiencias, permite también profundizar multimodal e intertextualmente con ellas sobre su comprensión de la vida por medio de esta información generada. En este estudio, se partió de la teoría de autor de Mannay para analizar, interpretar y evaluar, por medio de cuestionarios y entrevistas, tanto los trabajos artísticos realizados por los niños como sus reflexiones, percepciones y sentires. Asimismo, y es muy importante destacar esto, se utilizó esta teoría para generar narrativas a partir de estos ejercicios artísticos.

En cuanto a la evaluación, aunque surgieron y se utilizaron porcentajes derivados de los cuestionarios que dan información general relevante para conocer el contexto y la percepción de los grupos, el carácter del estudio fue principalmente cualitativo, y su evaluación continua y sumativa para, como explica Marín (1987), centrase más en la comprensión de los procesos y en las cualidades de los resultados que en la medición de éstos. Para ello, en el curso del trabajo de campo con los grupos se tomó registro visual y escrito en un diario de campo del desarrollo, sesión por sesión, de los trabajos y actividades hasta su concreción y producto final. Los principales criterios y categorías de evaluación fueron: 1) la motivación de producción de narrativas multimodales a través del arte y el fomento del uso, oral o verbal, del español; 2) el fortalecimiento de la construcción subjetiva e identitaria; 3) la revaloración o recuperación del origen indígena, y 4) la sensibilización y transformación de su entorno.

En este orden de ideas sobre la teoría de autor y con la finalidad de evaluar y validar la información y los datos, bajo las premisas de la triangulación y de los controles cruzados en la investigación cualitativa definidos claramente por Taylor y Bodgan (1987), que establecen entrecruzar varias fuentes de datos para profundizarlos y verificar que coinciden, se cotejaron aquí el diario de campo y las observaciones de lo registrado en clase por la investigadora con lo arrojado por los estudiantes en los cuestionarios y entrevistas que se realizaron sobre los procesos y resultados de las actividades artísticas. Todo esto con la intención de “protegerse de las tendencias del investigador y de confrontar y someter a control recíproco relatos de diferentes informantes” (Taylor y Bodgan, 1987, p. 92). De esta manera, como se verá a lo largo del análisis y las conclusiones, se consideró como fuente de información tanto la perspectiva de la investigadora como la de los alumnos en notas de observaciones, testimonios y descripciones que daban cuenta tanto de la narrativa oral, como de su percepción sobre la construcción subjetiva e identitaria, el uso del lenguaje, la concientización sobre su entorno y su empoderamiento por medio de la educación artística.

A continuación, para demostrar y ejemplificar lo previamente establecido sobre el uso del arte y de las narrativas en las construcciones identitarias de los niños, se mostrarán analíticamente y por fases, el desarrollo y los resultados de la aplicación de estas teorías y metodologías en dos grupos de tercero y cuarto de la escuela indígena rural de Santiago Mexquititlán, Amealco. Primero se hablará del contexto social de la comunidad, para luego describir a profundidad dos actividades llevadas a cabo con el fin de generar narrativas y subjetividades de dos alumnos de tercero, un niño y una niña, con ejemplos muy significativos que dan cuenta de todo el proceso y resultados de estos ejercicios. También se expondrán dos actividades realizadas con el grupo de cuarto, así como las narraciones producidas por los alumnos, tanto de tercero como de cuarto, a partir de los trabajos. Con ello, se pretende también observar, evaluar y comentar los alcances y posibilidades de este tipo de narrativas intertextuales y multimodales, cuyo eje principal es la educación artística en diferentes aspectos del desarrollo infantil.

Santiago Mexquititlán, en el municipio de Amealco de Bonfil, Querétaro, es una localidad rural constituida por un conjunto de seis barrios que la conforman en su totalidad y cuenta con una tasa muy alta de población indígena hñähñu u otomí. Se trata de una población con un grado de marginación muy alto según el censo de 2010,2 y las principales fuentes de ingresos económicos son la agricultura, la cría de animales y la producción artesanal. La escuela primaria indígena cuenta con seis grupos de primero a sexto que representan una población de 133 alumnos. El grupo de tercero con el que se trabajó contaba, en su momento, con 22 alumnos, 12 mujeres y 10 varones de entre 7 y 9 años. Por su parte, el grupo de cuarto estaba integrado por 29 estudiantes, 13 mujeres y 16 varones, de entre 8 y 10 años. En ambos grupos el nivel socioeconómico era bajo en general.

Al vincular la investigación con el contenido curricular de la materia de español de tercero del plan de estudios 2011 de la SEP utilizado en la escuela, que propone a los estudiantes escribir su autobiografía, se proyectó y empezó a llevar a cabo con este grupo de 22 alumnos, partiendo del giro narrativo y sirviéndose de la IBA, una serie de actividades al respecto para crear relatos que consideraran la estructura narrativa temporal de Bruner (1999) de la triple P sobre lo pasado, lo presente y lo posible que explica en su libro La educación, puerta de la cultura.

Con base en este esquema de narración, en la primera actividad, relativa al pasado, se pidió a los alumnos que dibujaran imágenes que contaran el encuentro entre sus padres. Después, a partir de un cuestionario que respondieron en casa junto con los familiares sobre su historia de nacimiento, que incluía varias preguntas generativas sobre el día que nacieron, cómo eran físicamente, su primera palabra y su personalidad en los primeros años de vida, terminaron la historia ilustrada con dibujos sobre su llegada al mundo y primeros años e hicieron un libro engrapando todos los dibujos. Finalmente, en entrevistas individuales semiestructuradas, narraron el libro dibujado.

A continuación, se mostrarán como ejemplo uno de estos libros realizado por Goku (pseudónimo que eligió), uno de los alumnos de 8 años, junto con la narración oral obtenida por entrevista semiestructurada y a profundidad, para mostrar de qué manera la actividad estimuló la producción de una narrativa constituyente de subjetividades identitarias que combina tanto modalidades verbales como visuales.

Figuras 1-a a 1-f:

libro sobre su origen y nacimiento realizado por un alumno de tercer grado

Fuente: imágenes de archivo de campo.

Narrativa oral de la actividad 1:

Parte 1, proceso de descripción

Investigadora: Quisiera que me narres la historia de tu familia y de tu nacimiento como la pintaste.

Goku: Mi mamá y mi papá se conocieron así, se dijeron “hola” y “hola” (figura 1-b). En la escuela mi papá siempre le daba rosas a mi mamá, en la escuela secundaria (figura 1-c). Y en Amealco nací y allá me gustó en Amealco (figura 1-d).

I: ¿Por qué te gustó?

G: Porque allá daban mucha comida, me gustaba.

I: ¿Te gusta mucho Amealco?

G: Sí. Y aquí dice “crecí en Amealco y me gustó mucho el tianguis” (figura 1-e), el tianguis del domingo. Aquí estoy yo cuando era chiquito, aquí está el carro (figura 1-e).

I: ¿Y qué hay en el tianguis?

G: En el tianguis hay fruta, puestos de fruta, puestos de historietas, puestos de listones, de muñequitas, de zapatos, de helados y no’más eso. [Mostrando la figura 1-f]: En mi casa jugaba con mi hermano y era travieso.

I: ¿Tú eras travieso?

G: Le pegaba a mi hermano.

I: ¿Y por qué?

G: Es que como me molestaba y siempre le aventaba piedras.

Parte 2, sobre el proceso de evocación

I. ¿Te sirvió hacer los dibujos para contar la historia que contaste?

G: Sí.

I: ¿Fue más fácil contarla con dibujos?

G: Sí, porque los dibujos me recuerdan cuando era bebé.

I: ¿Te recuerdan eventos, cosas?

G: Sí.

I: ¿Y te sirvió hacer el cuestionario con tus papás para contar la historia?

G: Sí, porque ellos me cuidaban, cuando era bebé me cuidaban y cuando era grande siempre me compraban, me consentían y a mis hermanos también.

Parte 3, sobre el proceso de creación

I: Por último, ¿cómo te sentiste al hacer el libro?

G: Feliz, me gustó.

I: ¿Qué fue lo que más te gustó?

G: Me gustó en esta parte cuando lo hice, cuando era bebé (figura 1-d).

I: ¿Por qué?

G: Porque me dormía, y aquí están los hoyitos para que respire (señala la figura 1-d).

Análisis actividad 1:

Los dibujos se realizaron previamente a la narración oral con la investigadora, así como el cuestionario llenado por los niños con los familiares en casa. Como se puede apreciar, las palabras en la narración oral, salvo en la figura 1-a que es la portada del libro, se corresponden con los dibujos y son una descripción de éstos (figuras 1-b a 1-f), en la cual a menudo el alumno los señala para relatarlos. El ejercicio artístico, junto con el cuestionario y la entrevista son un buen ejemplo, por un lado, de la polifonía etnográfica establecida por Clifford (2001) y retomada por Podestá (2007) en la que intervienen las voces de los parientes, los alumnos y la investigadora, y por otro, de la intertextualidad entre imagen y palabra que muestra convincentemente cómo estas dos maneras de narrar se combinan y complementan muy adecuadamente para construir y expresar la subjetividad del niño. En ella, a partir de dibujos y de palabras, éste nos habla de sus sentimientos, sensaciones, relaciones parentales, contexto, personalidad y gustos, contribuyendo así a conformar sólidamente su identidad. Asimismo, al estar trabajando la P del pasado del esquema de Bruner (1999), las imágenes, gracias a la entrevista, produjeron en el alumno procesos de evocación de recuerdos y representaciones que, como lo expresa en la tercera parte de la entrevista, lo hicieron feliz al vincularlo con su propia historia, con su familia y con su entorno.

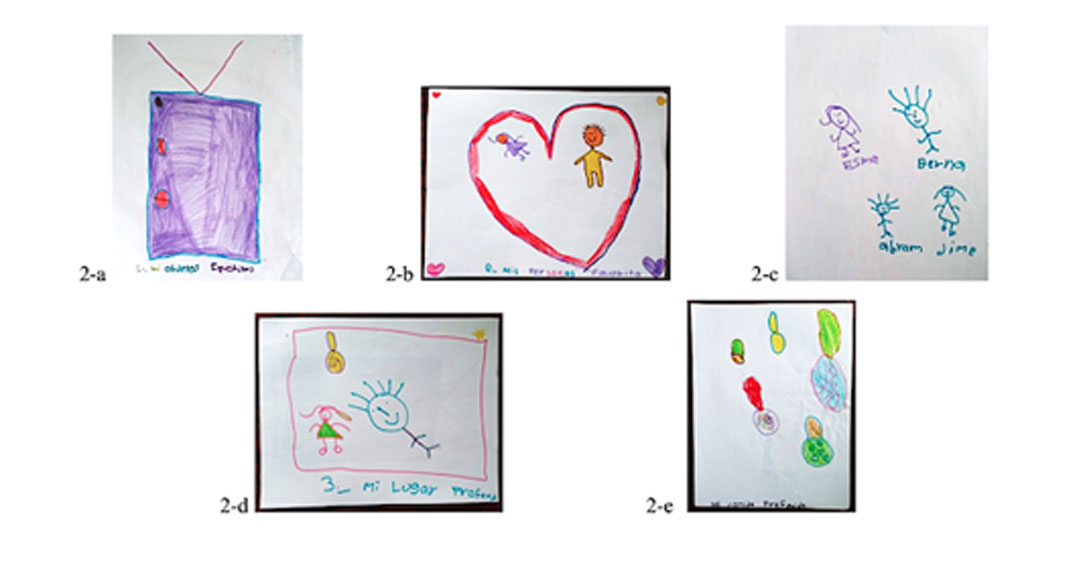

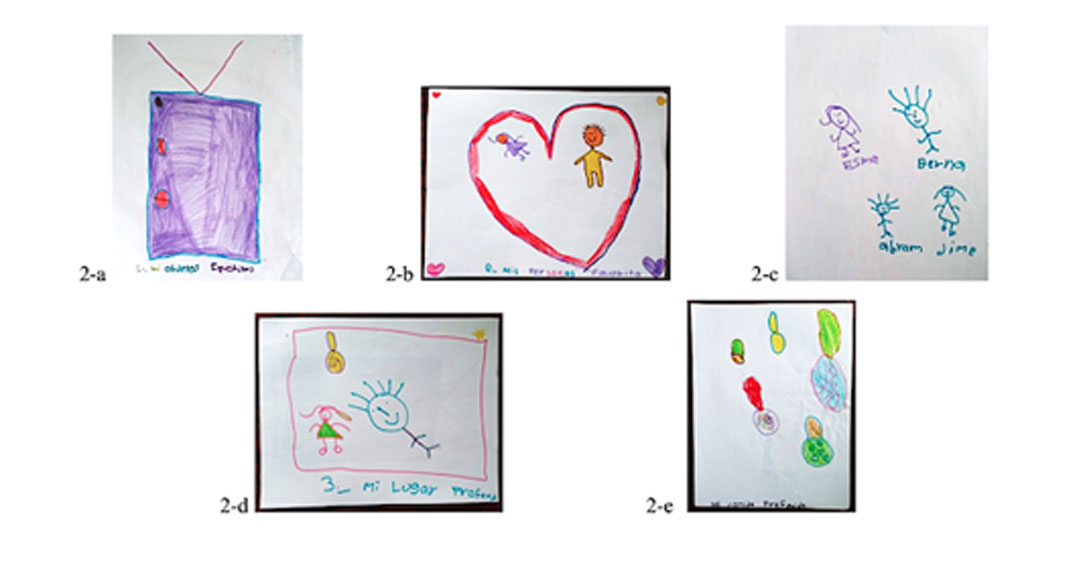

En este ejercicio se pretendió, por medio de la investigación basada en las artes de Finley (2015) y otros autores, continuar la indagación con los mismos alumnos de tercero, así como la exploración y construcción identitaria y la expresión de la subjetividad por medio, en este caso, de la representación en dibujos de los “favoritos” en su vida y la realización de un collage para después, en entrevistas, desarrollar las narrativas de forma oral y explayarse sobre los contenidos de estos dibujos y los significados que los niños les atribuían, según la teoría de autor de Mannay (2017). Se les pidió, en un primer momento, representar con lápices de colores, crayones y gises mojados sobre papel bond sus objetos, personas, compañeros, lugares y comida favoritos. En la siguiente sesión, tenían que integrar los dibujos en un collage que narrarían y explicarían a la investigadora en la tercera sesión, durante una entrevista semiestructurada y a profundidad.

Para este documento, se seleccionó el trabajo de Mari (pseudónimo que ella eligió), una niña de 8 años que estuvo muy dispuesta a hablar y a colaborar, además de que su discurso fue muy articulado, por lo que dio muy bien cuenta de cómo se entrelazaban, con este método, narrativas visuales y orales para construir con menores un relato de vida subjetivo.

Figuras 2-a a 2-e:

dibujos de mis personas favoritas, mis compañeros favoritos, mi objeto favorito, mi comida favorita y mi lugar favorito

Fuente: imágenes de archivo de campo.

Figura 3:

integración en collage de “mis favoritos”

Fuente: imagen de archivo de campo.

I: Mari me vas a contar primero qué dibujaste acá y luego me narras esto, ¿sale y vale?

M: Ajá.

I: ¿Qué hiciste ahí, ¿qué dice ahí que es?

M: Es mi objeto favorito, la tele es mi objeto favorito.

I: La tele es tu objeto favorito, ¿por qué Mari?

M: Porque ahí se ven todas las cosas que yo quiero ver, por ejemplo, las caricaturas, las películas, las novelas, las noticias.

I: Ok, muy bien, ¿todas ésas ves?

M: Sí.

Respuestas y narración sobre sus personas favoritas (figura 2-b)

I: Y, a ver, el siguiente es... ¿cuál hiciste después de la tele, te acuerdas?

M: Después hice éste (señala la pantalla de la computadora).

I: A ver, vamos a abrir éste, ¿qué dice ahí que es?

M: Dice mis personas favoritas, mi mamá es mi persona favorita porque cuando le digo cosas que hago aquí en la escuela me cree y cuando pierdo mis cosas me cree y viene a reclamar, y mi papá lo quiero porque me daba dinero y ahora ya no porque le pasó un accidente.

I: ¿Le pasó un accidente a tu papá?, ¿qué le pasó, me quieres contar?

M: Se le rompió la columna y sus pies no los siente, ni las manos.

I: ¿Y no puede caminar?

M: No.

I: ¿Está en tu casa?

M: Sí.

I ¿Y lo ayudas?

M: Sí, a veces le pongo ejercicios, tiene pelotitas y las avienta y yo se las agarro.

I: ¿Sólo puede mover la cabeza?

M: Sí, un poquito.

I: Lo siento.

Respuestas y narración sobre sus compañeros favoritos (figura 2-c)

M: Luego hice esto, estos cuatro, mis amigos, E, B, A y X. Cuando llegué aquí, E me enseñó cómo era esta escuela, me enseñó las dos canchas; B estábamos jugando en los columpios cuando todavía no sabía jugar en las resbaladillas, él me enseñó; A me enseñó a chutar la pelota; X me enseñó a pintar bien.

I: Entonces te enseñaron muchas cosas, por eso son tus compañeros favoritos. ¿Cuándo llegaste a esta escuela, Mari? ¿No empezaste aquí en primero?

M: No, yo apenas empecé aquí en tercero.

I: O sea hace poquito, en realidad, empezaste este año.

M: Y todos ellos los empecé a conocer, les aprendí su nombre, hasta a K le aprendí su nombre, hasta el profe le aprendí su nombre, hasta usted.

Respuestas y narración sobre su lugar favorito (figura 2-d)

I: Éste, ¿qué dice ahí que es?

M: Mi lugar preferido. Mi papá me llevaba siempre de compras, en taxi, dábamos una vuelta en Temas (Temascalcingo), mi mamá me llevaba en Atlacomulco y mi abuela me llevaba en Guadalajara y yo veía todos los objetos y animales que había ahí y también mi abuela me enseñaba que no es bueno pegarle porque si no, te metes en problemas.

I: ¿Pegarle a quién?

M.: A mi mamá y a mis hermanos.

I: ¿Les pegabas?

M.: ¡Sí!

I: ¿Pero ya no?, no es bueno pegar nunca... digo, para defenderse a lo mejor, pero lo mejor es no pegar. ¿Por qué les pegabas?

M: Es que luego me regañaban y...

I: ¿Le pegabas a tu mamá?

M.: Sí, le daba una patada.

I: Era como berrinche pues, ¿pero ya no lo haces verdad?

M: No.

Respuestas y narración sobre su comida favorita (figura 2-e)

M: Luego hice el de la comida.

F: ¿Cuál es tu comida favorita?

M: A mí me gusta el espagueti, la lenteja, el frijol, el haba, además me gusta la leche, esto es el huevo.

Análisis actividad 2:

Como se puede ver, el proceso de realización de las imágenes (figuras 2-a a 2-e) y del collage (figura 3) detonó en Mari evocaciones, recuerdos y narrativas de vivencias lejanas y cercanas en el tiempo, lo mismo alegres que tristes, que le permitieron, por medio del relato de la entrevista, hablar sobre su ser y estar en el mundo en relación con sus vínculos familiares y sociales, situarse en su tiempo y espacio vital, rememorar sentires, pensamientos y acciones, lugares y sabores que la conforman como la persona que ha sido y es actualmente, en el universo que habita y al cual pertenece de acuerdo con Lowenfeld y Brittain (1980 ) y Giménez (2016). Se alcanza a ver a lo largo del relato de la entrevista que el hecho de dibujar los diferentes elementos favoritos escogidos e integrarlos en el collage le permitieron, por medio de la narrativa, ubicar tanto sus preferencias, como aspectos positivos y negativos de su personalidad, así como eventos placenteros y dolorosos del mundo que la rodea y de la experiencia de estar viva. Todo ello reconstruyendo o reforzando dinámicamente una definición identitaria fundamentada en sus afectos, gustos, temperamento, acciones, experiencias, acontecimientos, memorias, actitudes y capacidades que pueden configurar, a la larga, una subjetividad propia, autoconsciente, crítica y asertiva en relación con ella misma, con los otros y con su entorno. La identidad se concibe aquí, de acuerdo con Giménez (2016), que le atribuye características de pertenencia social, así como de particularidades personales que dotan complejamente al sujeto, en este caso, la alumna y niña Mari, tanto de las dimensiones múltiples de lo colectivo, como de la unicidad de lo individual. Como ya se mencionó, pero es importante insistir en ello, en los mundos indígenas y rurales, como también nos lo recuerdan Ruíz y Franco (2017) en Voces de la alteridad, estas características colectivas y personales aparecen a menudo como indisociables, por la misma conformación intrínsecamente comunitaria de muchos de los pueblos originarios.

Este ejercicio constó también de diferentes etapas que incluyeron varios recursos técnicos y narrativas multimodales e intertextuales surgidos de la etnografía performativa participativa y de la IBA. Los tiempos narrativos de Bruner (1999) de la triple P sobre lo pasado, lo presente y lo posible se integraron aquí con la fotografía, que hablaba del tiempo presente del alumno que la tomaba y con las escenificaciones que representaban, ya fueran el pasado o el futuro inmediato, es decir, lo posible de los equipos que las creaban.

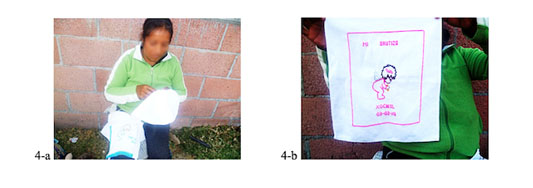

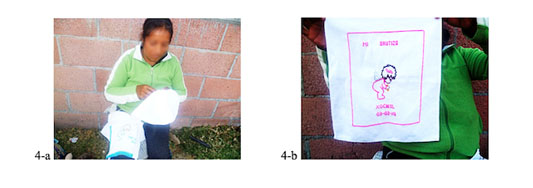

Para la primera fase de la actividad, se les prestó por turnos a los niños de entre 8 y 10 años de cuarto una cámara digital y se les pidió que tomaran fotos que representaran su vínculo o la expresión del mundo indígena y rural en su entorno. Podían fotografiar una actividad, una persona, una artesanía, un paisaje o lo que se les ocurriera y quisieran (figuras 4-a y 4-b; figuras 6-a a 6-f).

A continuación, se presenta un ejemplo del proceso en sus diferentes fases (fotografía, descripción, escenificación y relato en equipo) con las narrativas generadas para después analizarlas.

Figuras 4-a y 4-b:

fotografías tomadas por J, una alumna de cuarto sobre su entorno

Fuente: imágenes de archivo de campo.

En la fase 2, frente al grupo y en entrevista particular, cada autor de la fotografía la describía y explicaba su intencionalidad al realizarla. Cabe recordar que una parte importante de los ingresos familiares en la comunidad de Santiago Mexquititlán son producidos por la artesanía como diferentes bordados, muñecas, atuendos, bolsas, quexquemetls. Haciendo una encuesta entre los alumnos, se supo que tan solo en este grupo escolar de cuarto, 40 % de padres y madres se dedican a esta ocupación, es por ello que muchas de las fotos que tomaron los alumnos tenían que ver con la temática artesanal.

I: ¿Quién sale ahí, J?

J: Mi tía.

I: ¿Qué está haciendo?

J: Una servilleta.

I: ¿Con qué técnica?

J: Este... con aguja.

I: ¿Como bordado?

J: Punto de cruz.

I: ¿Y sabes qué está haciendo?

J: Está haciendo una bebé para un bautizo.

I: ¿Y por qué escogiste esa foto?

J: Porque me pareció muy bonita.

I: ¿Cómo lo relacionas con el origen indígena?

J: Porque está haciendo la servilleta (para el bautizo).

Para la fase 3 de la actividad, se asignaba al azar a los niños una de las fotografías impresas tomadas por ellos mismos y por equipos de cuatro o cinco alumnos; tenían que imaginar una historia sobre lo que sucedía antes o después de lo que aparecía en la fotografía y escenificarlo con mímica. Se grabaron en video las escenificaciones y luego se les pasaron estos videos a los niños (figuras 5-a y 5-b).

Figura 5-a y 5-b:

fotograma de la escenificación

Fuente: imágenes de archivo de campo.

Finalmente, en la fase 4, se entrevistó a los participantes de cada equipo sobre su intención, percepción y sentir acerca de la puesta en escena de la fotografía (figuras 4-a, 4-b, 5-a y 5-b).

I: Cuéntenme, en orden, ¿qué trataron de representar?

A: Representar el bautizo por lo que estaba en la foto e hicimos que T fuera el bebé y que JC era el padrecito y yo era la mamá y M era el papá.

I: ¿Y qué pasa en el video y en lo que escenificaron?

A: Lo que pasa es que, como pesaba T, no me podía parar, pero M sí pudo.

I: ¿Tú qué quieres agregar, M?

M: Que JC era el padrecito y le echaba agua bendita a T, que era el bebé, y ya no me acuerdo más.

I: ¿T, algo que quieras agregar o estás de acuerdo con lo que dijeron?

T.: Sí, me gustó cómo lo hicimos porque hicieron su esfuerzo y ellos dos pusieron sus ganas para poderme cargar.

JC: Yo no hice nada maestra.

I: Pero tú eras el padrecito, ¿cómo te sentiste?

JC: Nervioso.

I: ¿Cómo se sintieron en general? T ya lo dijo, ¿cómo se sintieron de escenificar frente al grupo?

JC: Mucho miedo.

A.: Yo me sentí muy nerviosa porque me daba pena cómo cargaba a T y luego porque me trabé.

JC: Yo nervioso, porque me daba risa de los nervios... y es todo.

I: ¿Quieren agregar algo más? ¿Cómo se pusieron de acuerdo?

A.: Al principio íbamos a hacer una lona, pero luego dijimos no, no lo hicimos, mejor bautizamos al bebé.

Otros ejemplos de otras fotografías de alumnos con el tema de su entorno indígena o rural se aprecian en las figuras 6-a a 6-f.

Figuras 6-a a 6-f:

ejemplos de otras fotografías tomadas por los alumnos de cuarto.

Fuente: imágenes de archivo de campo.

Análisis actividad 3:

Las fotografías de J (figuras 4-a y 4-b), junto con la primera entrevista de acuerdo con la teoría de autor de Mannay (2017), arroja información sobre cómo la alumna está percibiendo y reconstruyendo la visión de su mundo subjetivamente a través de estas narrativas visuales y orales, como lo explica Dondis (1990) en La sintaxis de la imagen, gracias a la elección del tema y de la actividad; su vínculo con la persona retratada; los encuadres, distancias, puntos de vista y secuencia de las fotos que, junto con el relato de la entrevista, confirma que se trata de un familiar cercano. También nos hace saber que conoce cómo se hace la artesanía y la vincula con el origen indígena, la tradición de bordar en la zona y de usar las servilletas para eventos festivos o religiosos y nos habla, asimismo, de un gusto estético en su elección: “me pareció muy bonita”.

En cuanto a la escenificación en equipo a partir de las fotografías de J, en los fotogramas del video (figuras 5-a y 5-b) se muestra el fomento de la imaginación, de la expresividad y de la narrativa por medio del lenguaje corporal sin palabras, que se corrobora en la entrevista colectiva al comentar los participantes el tema de la puesta en escena del bautizo en mímica, los retos y esfuerzos físicos al representarlo y el rol en la escena de cada miembro del equipo: padre, madre, cura y bebé. Asimismo, dentro de la interacción e intercambio colaborativo, destacan los acuerdos y la toma de decisiones para llegar al producto final de la puesta en escena, así como las emociones y sentimientos, en este caso miedo y nervios de mostrarse frente al grupo.

Además del aprendizaje, la creación y la utilización de técnicas y lenguajes visuales y escénicos como la fotografía y la mímica, por medio de estos ejercicios los alumnos se concientizaron y expresaron sobre su contexto, origen étnico, oficios familiares y comunitarios y las otras fotografías del grupo muestran, en general, una gran afectividad y sentido estético y humano al retratar a familiares y personas en sus actividades cotidianas, su entorno social y natural así como diversos objetos, sobre todo artesanales, que los ayudan a definirse individualmente, a la vez que los caracterizan, cohesionan e identifican como colectividad al compartir territorialidad, espacios, tradiciones, costumbres y oficios (figuras 6-a a 6-f).

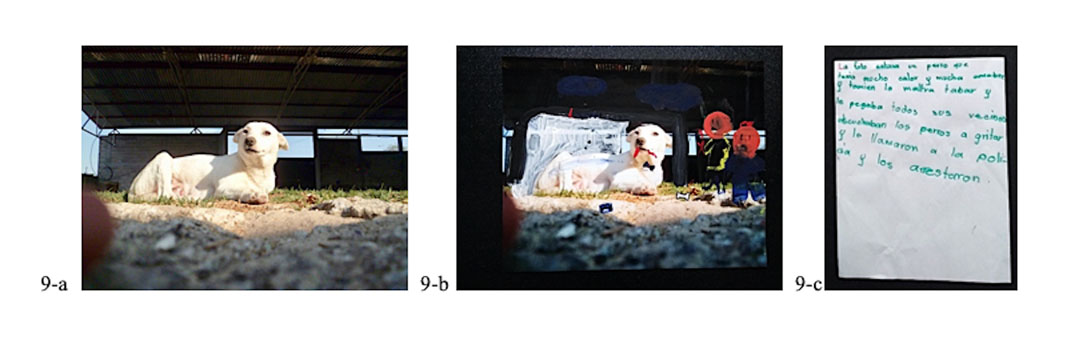

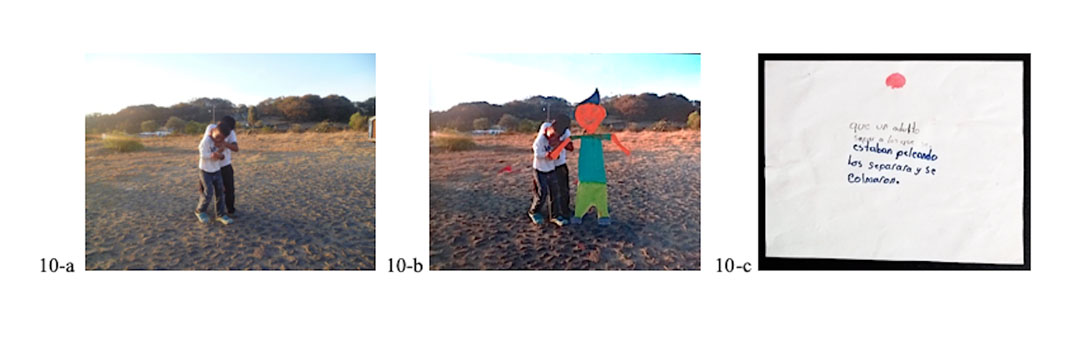

Para esta actividad, en el marco del giro narrativo, de la IBA, pero también de la corriente reconstruccionista social de la educación artística mencionada por Dewey (2008), Efland (2002) y Agirre (2005), se solicitó a los alumnos de cuarto que esta vez tomaran fotografías sobre cosas o aspectos de su comunidad que no les gustaran y que quisieran cambiar para mejorar. Los temas que surgieron más frecuentemente fueron los de la contaminación y el de la violencia o maltrato (entre las personas, a los niños y jóvenes o a los animales). En un segundo momento, y ya con varias de las fotos tomadas impresas en formato de 8 x 10 pulgadas, se les pidió que, por equipos de dos, intervinieran una de las fotografías con plumones, pintura o papel recortado y pegado con la indicación de mejorar o proponer una solución a la problemática expuesta en la fotografía y, de acuerdo con la teoría de autor de Mannay (2017), narraran por escrito qué habían hecho y por qué. A continuación, se muestran algunos de los resultados más significativos realizados con las fotografías antes y después de la intervención, la descripción escrita de lo que hicieron y su análisis.

Figuras 7-a, 7-b y 7-c:

intervención fotográfica sobre la contaminación

Fuente: imágenes de archivo de campo.

Descripción de la intervención con narrativa escrita (figura 7-c): la fotografía estaba un niño que aventó una botella y nosotros le pusimos un basurero, un río, un sol, piedras y unos columpios.

Figuras 8-a, 8-b y 8-c:

intervención fotográfica sobre la contaminación.

Fuente: imágenes de archivo de campo.

Descripción de la intervención con narrativa escrita (figura 8-c): en el agua había basura porque los niños tiran la basura y se contamina el agua, sacamos la basura del agua.

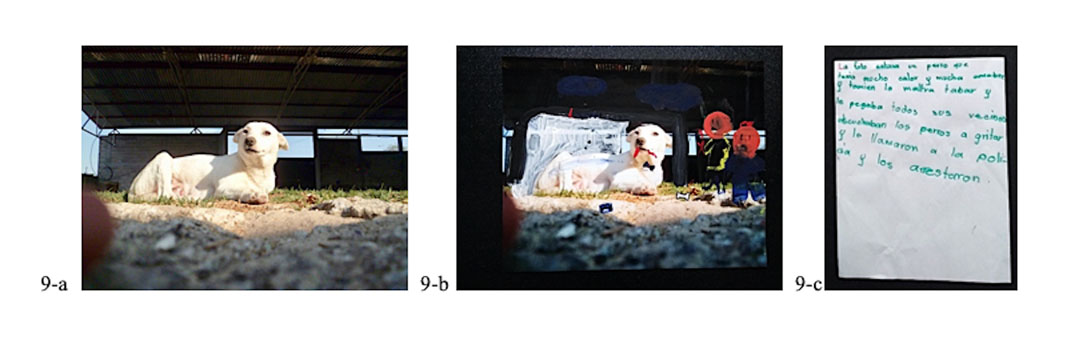

Figuras 9-a, 9-b y 9-c:

intervención fotográfica sobre el maltrato a los animales

Fuente: imágenes de archivo de campo.

Descripción de la intervención con narrativa escrita (figura 9-c): en la foto estaba un perro que tenía mucho calor y mucha hambre y también lo maltrataban y le pegaban. Todos los vecinos escuchaban a los perros gritar y le llamaron a la policía y los arrestaron.

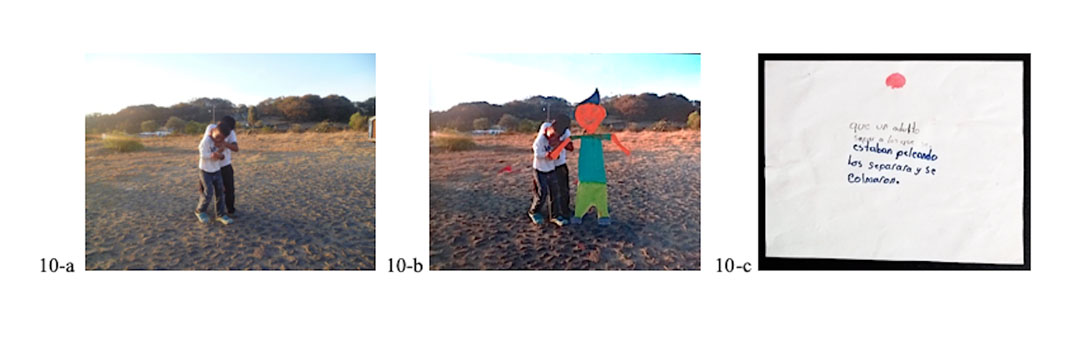

Figuras 10-a, 10-b y 10-c:

intervención fotográfica sobre la agresión y violencia entre las personas.

Fuente: imágenes de archivo de campo.

Descripción de la intervención con narrativa escrita (figura 10-c): que un adulto separe a los que se estaban pelando. Los separa y se calmaron.

Figuras 11-a, 11-b y 11-c:

intervención fotográfica sobre la violencia hacia niños y jóvenes

Fuente: imágenes de archivo de campo.

Descripción narrativa con palabras de la intervención (figura 11-c): como la pierna estaba herida para que no esté herida le pintamos color carnita para que no se vea y le pusimos un tache. También pusimos: respetar a los jóvenes y no golpearlos.

Análisis actividad 4:

La toma de fotos e intervenciones reflejando una problemática de la comunidad y su posible solución son otros buenos ejemplos de narrativas multimodales que combinan técnicas y recursos tanto pertenecientes a lo visual, como a la palabra, en este caso, escrita. Los alumnos seleccionaron, expusieron y denunciaron sus preocupaciones sobre temas que les atañen y que son parte de su cotidianeidad. Hicieron, asimismo, una reflexión con las intervenciones, sobre qué pueden hacer ellos o solicitar comunitariamente que se haga para atender dichos problemas, como se puede apreciar en las breves narrativas explicativas de las intervenciones. Por ello, también fue un ejercicio de concientización y toma de decisiones en que se pretendió, gracias a las diferentes narraciones, tanto visuales como verbales, hacer a los chicos agentes activos para cambiar para bien el mundo que los rodea y el futuro, que de alguna u otra manera les concierne y pertenece, como lo plantea lo posible de la triple P de Bruner (1999). Como se puede ver en los ejemplos, el tema que surgió más frecuentemente a la hora de seleccionar para fotografiar las problemáticas del entorno fueron el de la contaminación (figuras 7-a, 7-b y 7-c; 8-a, 8-b y 8-c), seguido por algún tipo de violencia o agresión hacia los niños y jóvenes (figuras 11-a, 11-b y 11-c), los animales (figuras 9-a, 9-b y 9-c) o entre las personas (figuras 10-a, 10-b y 10-c). La violencia es un tema recurrente tanto en el país como en las ciudades y en las comunidades rurales, y a menudo, como algunos alumnos me lo hacían saber confidencialmente, la sufrían en sus propios hogares. Como se anotó en el diario de campo y se observó en las aulas, el hecho de describir y escribir sobre las fotos que ellos mismos tomaron y las intervenciones despertó y motivó en los estudiantes de este grupo de cuarto, retomando a Finley (2015) y a Mannay (2017), un tipo de pensamiento más crítico, proactivo, participativo e involucrado con su medio y les dio la posibilidad de imaginar que ellos tienen una voz y un poder para transformar para bien las circunstancias y el porvenir. Asimismo, el ejercicio también funcionó como catarsis liberadora al poder hablar de esta violencia, sobre todo cuando es intrafamiliar, sin que hubiera represalias contra ellos.

Como se acaba de ver, en la puesta en uso y procesos se expusieron, describieron y analizaron las fases de algunas muestras muy representativas de cuatro actividades implementadas en los grupos de tercero y cuarto de la escuela de Santiago Mexquititlán, para generar, a partir de ellas, narraciones de experiencias subjetivas y de vida en los niños rurales de estos grupos escolares. Fueron breves muestras ya que, dada la limitante de extensión de este texto, no se podían poner todas las imágenes y las narraciones de cada actividad de los 51 alumnos participantes en la investigación. La selección fue hecha, como se explicó, por la calidad y claridad que se muestra en ellas tanto en el proceso, como en las narraciones producidas, ya que exhiben muy bien de qué forma estos instrumentos visuales y artísticos operaron en el desarrollo de las narrativas multimodales de los niños.

Para completar el entendimiento de la trascendencia de los ejercicios en su totalidad, además de estas evidencias de narrativas visuales, escénicas y de palabra, se aplicó a cada alumno para la evaluación y autoevaluación final de las actividades y de las clases de arte en general, cuestionarios escritos y entrevistas orales con preguntas abiertas y cerradas que arrojaron información muy valiosa para poder establecer, desde el punto de vista de la investigadora, pero también de los alumnos, de acuerdo con Clifford (2001),Podesta (2007) y Mannay (2017), tanto la valoración del impacto de las actividades y de las clases de arte en general, como la materialización de los cuatro criterios categoriales mencionados más arriba, más otros aspectos importantes no considerados en un principio y que surgieron a lo largo del proceso indagatorio. Sólo como recordatorio, estas cuatro categorías son: 1) la producción de narrativas multimodales en los alumnos a través del arte y el fomento del uso oral o verbal del español; 2) el fortalecimiento de la construcción subjetiva e identitaria; 3) la revaloración o recuperación del origen indígena, y 4) la sensibilización y transformación de su entorno. A continuación, se presentan para analizarlos en conjunto con las narraciones producidas, los resultados de estos cuestionarios y entrevistas para poder así observar e identificar la evolución, resultados, aprendizajes e impactos de estas estrategias y actividades y su relación con la producción de diversas narrativas intertextuales en ambos grupos escolares.

En el ejercicio de la elaboración de un libro con su historia realizado en el grupo de tercero (Figuras 1-a a 1-f), se preguntó en el cuestionario a los alumnos si hacerlo y preguntar en casa esa información los había acercado a sus familiares, a lo que 66.5 % del total respondió que sí; de igual manera, se les planteó si antes de indagar con sus familiares sobre cómo eran de bebés y de más pequeños, ellos sabían cómo eran de más pequeños, 71.5% contestó que sabían poco sobre ellos mismos; finalmente, al preguntarles si el hecho de dibujar sobre su familia, su nacimiento y de bebés los había ayudado a contarlo, 85.5 % dijo que sí los había ayudado mucho. Éstos son algunos testimonios escritos sobre esta actividad [respetando su grafía], al pedirles escribir con sus propias palabras qué sintieron al realizar el libro:

Me sentí muy feliz porque ise un libro de mi familia. A mi esto me dijieron, más bien me recordaron que era desde que era bebé [sic].

Me inspiró mucho porque escribí a mi familia en mi libro y cómo era en mi nacimiento.

Me sentí feliz porque me gusta mucho pintar, dibujar y escribir y porque me inspira mucho dibujar y escribir.

Sentí muchas cosas con recordar a la familia, con la historia de todos los recuerdos.

Sentí mucho amor por mi familia.

Sentí que mi familia me quiere mucho y me apoya.

Sentí comunicación con mi familia y bonito porque estuve un rato con mi familia.

En cuanto a la actividad del collage de sus favoritos (figuras 2-a a 2-e, y figura 3), la respuesta a esta misma pregunta sobre si pintar y hacer el collage les había servido para contar sobre ellos mismos, 66.5% del grupo, es decir mayoritariamente, contestó que mucho y 33.5% que poco. Algunos de los testimonios escritos sobre lo que les hizo sentir el realizar el collage de “sus favoritos” son los siguientes:

Porque eso me pasó a mí. Me sentí bien, pero al terminar me sentí un poquito triste por lo de mi papá (se trata de Mari).

Me gustó mucho, pero me gusta dibujar y me ase sentir bien [sic].

Bien porque me gusta que sepan sobre lo que me gusta y no me gusta.

Me iso feliz [sic].

Me sentí alegre porque yo hize mi historia y los dibujos y los decoré y me gusto cómo quedó mi collage [sic].

Pues me ayudo a pensar mucho. Creo que es la primera vez que puedo recordar [sic].

En cuanto a las clases de arte en general, 71.5% de los niños consideró que les habían ayudado a narrar historias y acontecimientos sobre sí mismos y su familia y a 100% los hizo felices.

Los cuestionarios aplicados a cuarto grado arrojaron que a 68% de los alumnos le gustó mucho sacar fotos con los temas de su origen rural e indígena y de las artesanías en su comunidad (figuras 4-a y 4-b; figuras 6-a a 6-f); 60% consideró que sacar las fotos los había ayudado a conocer mucho mejor su origen, su familia y las artesanías; asimismo, el hecho de crear una historia en mímica a partir de las fotos (figuras 5-a y 5-b) le pareció muy sencillo a 48% de ellos, mientras que a 52% le pareció poco sencillo; sin embargo, 40% consideró importante esta forma de expresarse a través de la escenificación con mímica como diferente de la verbal y 20% la vivió como un reto que superó. En relación con el ejercicio de las fotos sobre lo que no les gusta de su entorno y su intervención (figuras 7-a a 7-c; 8-a a 8-c;9-a a 9-c; 10-a a 10-c, y 11-a a 11-c), a 68% le gustó mucho tomar las fotos, 44% consideró que tomar las fotos le hizo darse mucha cuenta de lo que está mal y 44% que le hizo darse poca cuenta de esto, pero un alto porcentaje, 64%, estimó que intervenir y transformar las fotos para bien puede contribuir a encontrar una solución a esos problemas en específico.

También en cuarto, 84% consideró que las clases de arte en general les habían ayudado a contar y narrar historias sobre ellos, su familia y su comunidad, 72% pensó que éstas les sirvieron mucho para darse más cuenta de cómo es el mundo que los rodea y buscar transformarlo para mejor y a 68% las clases los hicieron felices. Éstos son algunos testimonios relevantes sobre las actividades y las clases de arte en el grupo de cuarto:

A mí me hizo pensar bien porque la maestra de artes nos enseña muchas cosas.

Me sentí un poquito nerviosa (en la mímica), pero poquito a poquito se me quitó por su ayuda maestra. Y aprendí arte, diseñar cosas diferentes y me enseñaron un futuro bonito.

Hacer como una historia pequeña. Mejorar todo lo que nos pareció mal.

Me sentí nerviosa de representar la historia (mímica). Me inspiré en dibujar y escribir las historias.

Pensar cuál sería el diferente a otros (mímica), cuál sería el prefecto para causar un buen asombro.

Alegre por expresar mis sentidos.

Me sentí nerbiosa (en la mímica), también me dio pena alber que todos mis compañeros me miraban [sic].

Se sintio bien padre [sic].

Estuve feliz.

Que fue un reto que superé (mímica).

Pues me sentí con un poco de miedo (mímica). Emocionado y feliz.

Estuvo bonito lo que hice en artística.

Yo soy un gran dibujador [sic].

De ir y tomar las fotos me costó tanto trabajo tomarlas. De dibujar fue mucha inspiración y también hacerlo con mímica me dio pena un poco.

Me sentí muy orgulloso de haber hecho este trabajo de artes.

Pues la verdad estoy muy feliz pues es la primera vez que tengo clases de artes.

Además de la aprobación y el disfrute respecto a las clases de arte que demuestran las evidencias de los trabajos, así como las cifras y los testimonios evaluativos, todo ello también nos habla y brinda conocimiento sobre muchas otras cosas relacionadas con los aprendizajes significativos vinculados con el contexto indígena y rural, la constitución y reafirmación identitaria y de subjetividades en los niños, la posibilidad e iniciativa de un cambio comunitario o social, así como con los procesos creativos de las narraciones multimodales e intertextuales, la relación entre imagen y palabra en la generación de narrativas, todo ello gracias a la educación artística y a la IBA, como se verá a continuación. Respecto a esto último sobre el uso del lenguaje y la producción de narrativas, en la lógica de la triangulación y controles cruzados para la validación de los datos vistos en la metodología con Taylor y Bodgan (1987), tanto la investigadora observó y consignó en el diario de campo un desenvolvimiento oral narrativo y descriptivo cada vez mayor y mejor por parte de los alumnos de ambos grados, como éstos, a su vez, como se vio en el cuestionario, asociaron positivamente y aprobaron la vinculación del arte con el contar sobre sí mismos y narrar historias, comprobando así la estimulación y motivación que estas actividades artísticas lograron en el mejoramiento del uso del español.

Llama la atención el hecho de que muchos niños de tercero, durante la realización de los ejercicios del libro y collage autobiográficos, comentaron que dibujar los eventos los había ayudado a recordar. Si bien una parte del trabajo consistió en platicar en casa con los familiares sobre el pasado, todo el desarrollo de la actividad de dibujar narrando y narrar dibujando demuestra que funcionó en ellos como una estrategia de apropiación y anclaje de la experiencia subjetiva en su psique por medio del lenguaje visual y verbal. Hubo dos tipos de narraciones, la que les hicieron oralmente sus familiares sobre ellos mismos y que les sirvió como mediación entre el mundo, la palabra y su mente, y la que ellos construyeron y reconstruyeron, visual y verbalmente, de acuerdo con la información transmitida y sus propios recuerdos, ya fueran evocados o no por los adultos. Recuperando a Vygotsky (2003) y a Bruner (2001), se podría decir que hubo primero, por parte de los niños, una interiorización interpsicológica del lenguaje en el proceso de elaboración de las actividades, al dibujar y al escuchar los relatos de los adultos, para luego convertirse en una interiorización intrapsicológica del lenguaje, al apropiárselo interiormente y compartirlo después con la investigadora en forma de narración propia visual y verbal para “hacerse parte integrante del repertorio interno del pensamiento” (Bruner, 2001, p. 243). La narración, junto con los dibujos, aglutinaron y cohesionaron las palabras para dar a la vivencia un significado propio que para ellos tiene sentido y les pertenece pues, ligada al recuerdo, a la palabra y a la imagen, ya forma parte de su experiencia de vida (por ejemplo, en Goku, el encuentro entre los padres, los recuerdos del tianguis, los juegos con el hermano; en Mari el reconocimiento de la madre, los viajes y los lugares, las vivencias con sus compañeros, la evocación del sabor de la comida, etcétera). El aprendizaje y el conocimiento no se dan sólo en el interior del niño, ni tampoco están únicamente en el mundo social y de los fenómenos, sino que se dan en la interacción e interrelación de ambos; el dibujo, la palabra, la narración y el papel de los otros (familiares, docentes, pares, investigadora) son mediadores importantísimos para esta interrelación. Esto resulta muy relevante para la comprensión de la función y los alcances además de la palabra, de la imagen, y por lo tanto también de las artes visuales, en la construcción del aprendizaje y del desarrollo infantil pues, como explica García González (2011, pp. 55-56), gran estudioso de Vygotsky:

El conocimiento que va adquiriendo el niño en sus varias etapas de desarrollo mental, no consiste únicamente en un mero “reflejo sensorial” de lo vivido, sino que expresa una “interpretación vital” de sus experiencias, sobre las cuales tiene la virtud de poderlas expresar de manera gráfica. ...Como señala Vygotsky, “la palabra no sólo expresa el pensamiento, sino que se realiza en ella”. Lo mismo ocurre con el dibujo infantil, al dibujar, el niño no sólo expresa su manera de pensar, también le sirve de “herramienta”. La imagen cumple la tarea de organizar el pensamiento y en esto consisten los primeros pasos de la construcción de la conciencia.

La construcción y el fortalecimiento identitarios y subjetivos se relacionan, inevitablemente, con lo recién revisado sobre el lenguaje y las narrativas multimodales e intertextuales, ya que las actividades de educación artística y la IBA, vinculadas, en este caso, con las narrativas verbales, visuales y corporales, pueden suscitar, estimular y robustecer estas construcciones. De acuerdo con los procesos y productos artísticos surgidos de los ejercicios de educación artística expuestos, comentaremos de qué manera por medio de ellos se puede producir, reformular y afianzar todo ello en los niños.

Bruner (2003) afirma que no hay identidad sin narrativa ni memoria, pues las palabras o las imágenes solas pueden enumerar cosas o eventos, pero no son suficientes para explicar y expresar quiénes somos o fuimos, qué hacemos, cuáles son nuestros gustos y preferencias, cómo sentimos y pensamos, a qué aspiramos, para lo que la narrativa resulta imprescindible. Como se puede ver a lo largo de la investigación a través de los cuatro ejercicios artísticos presentados, los niños contaron y narraron sobre los sentimientos, sensaciones, recuerdos, afectos, gustos, deseos, miedos, inspiraciones, percepciones y opiniones que los han formado y conformado en quienes son hoy, tanto individual como socialmente, definiendo su unicidad, pero también su pertenencia colectiva (Giménez, 2016). Asimismo, de acuerdo con el esquema de la triple P de Bruner (1999) de lo pasado, lo presente y lo posible, los ejercicios generaron discursos visuales, escénicos-corporales y verbales en los niños sobre su origen y de dónde vienen (libro autobiográfico y fotografías), quiénes son hoy (collage, fotografías y mímica) y qué pueden hacer para mejorar su futuro (fotografías intervenidas). Al realizarlos, se sintieron a gusto, identificados y representados, como lo muestran las cifras de aprobación y varios de los testimonios mostrados en la evaluación, a tal punto que porcentajes muy altos de alumnos consideraron que los había ayudado a hablar sobre sí mismos, su entorno y familia y estas identificaciones junto con las actividades creativas, a muchos de ellos los hizo sentir felices.

Gracias a la estimulación narrativa de la historia personal y de los recuerdos familiares, así como la narración de su vínculo con los compañeros o amigos, la representación en mímica con un equipo y la intervención de las fotos en pareja, los niños definieron su pertenencia social al grupo parental y comunitario de la escuela. Asimismo, por medio de la evocación, en el libro, de su personalidad de más pequeños; las elecciones de sus “favoritos” en el collage; la toma de fotos personales sobre su entorno y origen, razonaron y reflexionaron sobre sus particularidades identitarias que, como su huella digital o ADN, los hace únicos, irrepetibles, especiales, como a todos y cada uno de nosotros, pero que en la infancia es muy positivo tener siempre presente para saber, con algún tipo de certeza, quiénes somos y podemos ser, dónde estamos parados, qué potencial y capacidades tenemos y qué podemos esperar del porvenir (Lowenfeld y Brittain, 1980).

Por otro lado pero vinculado con esto mismo, como se pudo ver en los resultados arrojados en el cuestionario realizado a cuarto, a más de 60% de los alumnos les gustó tomar fotos de su comunidad y, como se puede ver en las evidencias, muy a menudo los temas registrados fueron la artesanía y los familiares haciéndolas, porque esto los relaciona tanto con su entorno rural y comunitario, como con su origen indígena (figuras 4-a y 4-b; figuras 5-a a 5-f). Las fotos muestran un acercamiento afectivo muy cálido y enriquecedor en el que los alumnos narraban oralmente en clase el lazo, parental u otro, que los unía a las personas retratadas y describían detalladamente, en muchos casos, quién era, en qué consistía la artesanía o la actividad realizada y lo que para ellos significaba. También aparecen diferentes lugares, interiores y exteriores, del entorno comunitario que dan cuenta y reflejan, con su particular punto de vista, diversas labores y cotidianidades que los representan. Así, les dieron visibilidad, voz visual y verbal y, una vez más, los motivó y ayudó a situarse asertiva y contundentemente en el mundo al cual pertenecen, sus vínculos, objetos, situaciones y sitios importantes para darles significado, mostrando de nuevo que la narratividad puede existir con otros soportes y no sólo con los verbales o de la palabra.

En cuanto a la concientización, sensibilización y el reconstruccionismo social y posmoderno revisado en el apartado teórico-metodológico, éstos se pusieron en práctica con el ejercicio de la toma e intervención de fotografías sobre aspectos de su entorno que les disgustaban. Fue significativo que la mayoría de las fotografías aludieran a la contaminación ambiental o a los problemas de violencia, que les conciernen ahora y en su futuro (figuras 7-a a 7-c; 8-a a 8-c;9-a a 9-c; 10-a a 10-c y 11-a a 11-c). Como se aprecia en las cifras de aceptación del ejercicio, a 68% le gustó tomar la foto, y 64 % pensó que intervenir la foto y reflexionar sobre ello podía ayudar a encontrar una solución; en ambos casos bastante más de la mitad del grupo tuvo una percepción positiva de la actividad y se consideró capaz de tener una incidencia en su realidad, lo que demuestra el éxito de ésta. Esto es corroborado por algunos de los testimonios que hablan de que, gracias a las actividades artísticas, pudieron imaginar un futuro mejor, pensar bien, mejorar cosas que les parecen mal, superar retos, sentirse inspirados y orgullosos, entre otros. A lo largo de todo el proceso, el hecho de seleccionar la foto que tomarían, el tomarla, comentarla en clase, intervenirla y narrar la intervención sirvió como motivador y detonador de una reflexión que, de una u otra forma, ya sea pensando, imaginando o reflexionando, condujo a los niños a hacerse en parte responsables de esa realidad que no les gusta: “los niños tiran basura en el agua”, así como a empoderarse y hacerse agentes activos del cambio (p. ej. “le pusimos un basurero”, “sacamos la basura del agua”). Intervenir la fotografía funcionó tanto de forma literal como simbólica y metafórica, al buscar transformar con la intervención de entornos, ambientes y personas, problemáticas negativas y tóxicas, en todos los sentidos de la palabra.

Como se pudo ver a lo largo de la investigación, metodológica y epistemológicamente, la educación artística y la IBA demostraron ser estrategias e instrumentos muy adecuados, incisivos y enriquecedores para la generación de diferentes tipos de narrativas, multimodales e intertextuales que, además de producir aprendizajes de tipo significativo en los alumnos vinculados con su contexto, permitieron obtener valiosa y abundante información sobre sus maneras de conocer al mundo y a sí mismos, dotar de significado la experiencia, como dice Vygotsky (2003), así como interrelacionarse con los demás y comunicar de forma variada todo ello. Los procesos de estos métodos se convirtieron en actitudes y acciones reales y simbólicas que, en sí mismas, contribuyeron a sensibilizar, tomar parte e incidir en las circunstancias, individuales y comunitarias de los alumnos, por ejemplo, hacer un libro como materialización de su historia, integrar su identidad en el collage, concientizarse al tomar las fotos e influir para bien en el mundo al intervenirlas.

Fue muy claro en todos los procesos que las imágenes, ya fueran dibujadas, recortadas, pegadas, fotografiadas, actuadas o intervenidas, se convirtieron en un potentísimo mediador entre la realidad del medio y la mente de los niños ya que, combinándose procesualmente con las narrativas verbales, lograron en ellos una gran trascendencia al tomar conciencia y sensibilizarse con su capacidad de ser, de estar y de poder hacer lo que les permite, remitiéndonos a Freire (2002), tomar su lugar en la historia, empezando por su propia historia personal e identitaria, tanto individual como comunitaria.

Quedó claro, asimismo, en las narrativas de las cuatro actividades y en la línea teórica de Vygotsky (2003), que el lenguaje verbal o visual, interiorizado y utilizado primero interpsicológicamente al intercambiarlo y compartirlo con los otros y con la investigadora, y después intrapsicológicamente, es decir, consigo mismos, dio lugar a potenciales desarrollos superiores de la mente de los niños. Al apropiarse, a través del lenguaje, de su realidad subjetiva, poder actuarla y representarla, reflejarla en la toma de fotografías e intervenirla, generaron un pensamiento más complejo y profundo en ellos que, a su vez, como ciclos en espiral, se traduciría después en otros lenguajes y símbolos intertextuales y multimodales (imagen, palabra, expresión corporal) también más complejos.

Lenguajes multimodales como intermediarios entre el mundo y la psique de los niños para conformar, construir y reconstruir, valorizar y autoafirmar su identidad y subjetividad, así como imaginar la posibilidad de futuro de Bruner (1999), que son de las principales prioridades y derechos humanos pero que al ser poblaciones marginadas tanto socioeconómicamente como, a menudo también, por su origen étnico, no parecen estar siempre en la agenda de la educación nacional.

Al respecto, si bien como se mostró en la investigación, las actividades artístico-educativas motivaron y estimularon a los niños a una mejor utilización del lenguaje y de la narración tanto oral como escrita, utilización que no sólo involucra a la materia de español, sino cualquier disciplina que contenga un texto, para cubrir las enormes lagunas educativas en este sentido y que lo logrado con estas actividades se consolide, harían falta años de ejercitación constante en esa dirección por parte de las escuelas, cosa que en la realidad está aún muy lejos de suceder, como me lo hizo saber el maestro de cuarto en una entrevista.

Figuras 1-a a 1-f:

libro sobre su origen y nacimiento realizado por un alumno de tercer grado

Fuente: imágenes de archivo de campo.

Figuras 2-a a 2-e:

dibujos de mis personas favoritas, mis compañeros favoritos, mi objeto favorito, mi comida favorita y mi lugar favorito

Fuente: imágenes de archivo de campo.

Figura 3:

integración en collage de “mis favoritos”

Fuente: imagen de archivo de campo.

Figuras 4-a y 4-b:

fotografías tomadas por J, una alumna de cuarto sobre su entorno

Fuente: imágenes de archivo de campo.

Figura 5-a y 5-b:

fotograma de la escenificación

Fuente: imágenes de archivo de campo.

Figuras 6-a a 6-f:

ejemplos de otras fotografías tomadas por los alumnos de cuarto.

Fuente: imágenes de archivo de campo.

Figuras 7-a, 7-b y 7-c:

intervención fotográfica sobre la contaminación

Fuente: imágenes de archivo de campo.

Figuras 8-a, 8-b y 8-c:

intervención fotográfica sobre la contaminación.

Fuente: imágenes de archivo de campo.

Figuras 9-a, 9-b y 9-c:

intervención fotográfica sobre el maltrato a los animales

Fuente: imágenes de archivo de campo.

Figuras 10-a, 10-b y 10-c:

intervención fotográfica sobre la agresión y violencia entre las personas.

Fuente: imágenes de archivo de campo.

Figuras 11-a, 11-b y 11-c:

intervención fotográfica sobre la violencia hacia niños y jóvenes

Fuente: imágenes de archivo de campo.