Artículos de Investigación

Factores de riesgo para hígado graso no-alcohólico en pacientes con colelitiasis sintomática

Risk factors for non-alcoholic fatty liver disease in symptomatic cholelithiasis

Factores de riesgo para hígado graso no-alcohólico en pacientes con colelitiasis sintomática

Archivos de Medicina (Col), vol. 16, núm. 1, pp. 98-108, 2016

Universidad de Manizales

Esta obra está bajo una Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-SinDerivar 3.0 Internacional.

Recepción: 03 Abril 2016

Corregido: 04 Mayo 2016

Aprobación: 22 Mayo 2016

Resumen: Objetivo: identificar la prevalencia y los factores de riesgo asociados a la presencia de hígado graso no-alcohólico en pacientes con colelitiasis sintomática. Materiales y métodos: se estudiaron pacientes con colelitiasis sintomática tratados mediante colecistectomía laparoscópica y en los que intencionadamente se realizó biopsia hepática. Los criterios de inclusión fueron: edad 18-65 años, biopsia hepática diagnóstica y firma del consentimiento informado. Las variables estudiadas fueron: edad, sexo, peso, talla, índice de masa corporal, circunferencia de cintura, circunferencia de cadera, índice cadera/cintura, tensión arterial, glicemia, perfil de lípidos y presencia de síndrome metabólico. Se dividieron dos grupos: grupo I con paciente con hígado graso no-alcohólico y el grupo II con paciente con hígado normal. Resultados: se incluyeron 248 pacientes, 85,5% fueron mujeres y 14,5% fueron hombres. La prevalencia de hígado graso no-alcohólico fue de 77,5%. Se observó una diferencia significativa en el grupo I en: peso (p=<0,0001), índice de masa corporal (p=<0,0001), circunferencia de cintura (p=<0,0001) , circunferencia de cadera (p=<0,0001), TA (p=<0,0001), niveles de HDL (p=<0,0001) y la presencia de síndrome metabólico (p=<0,001). Conclusiónes: el sobrepeso y obesidad determinados por el índice de masa corporal, así como niveles bajos de HDL y la presencia de síndrome metabólico, son factores de riesgo independientes que incrementan la aparición hígado graso no-alcohólico en pacientes con colelitiasis sintomática.

Palabras clave: hígado graso, colelitiasis, colecistitis, vesícula biliar.

Abstract: Objective: identify the prevalence and risk factors associated to non-alcoholic fatty liver disease in patients with symptomatic cholelithiasis. Material and methods: patients with symptomatic cholelithiasis with surgical treatment (laparoscopic cholecystectomy) and hepatic biopsy. Inclusion criteria were: diagnosis of symptomatic cholelithiasis, age from 18 to 65 years old, diagnostic hepatic biopsy, and informed consent signed. Variables were: age, sex, weight, height, body mass index, waist circumference, hip circumference, waist-hip index, blood pressure, fasting glucose, lipid panel and metabolic syndrome. Patients were divided into two groups: group I with non-alcoholic fatty liver disease and group II with normal liver. Results: 248 patients were included, 85,5% were females and 14,5% were males. The prevalence of non-alcoholic fatty liver disease was 77,5%. There were statistical differences between groups in variables: weight (p=<0,0001), waist circumference (p=<0,0001), hip circumference (p=<0,0001), blood pressure (p=<0,0001), HDL levels (p=<0,0001), and presence of metabolic syndrome (p=<0,0001). Conclusion: overweight and obesity determined by body mass index, HDL levels, and metabolic syndrome are independent risk factors that increase the prevalence of non-alcoholic fatty liver disease in patients with symptomatic cholelithiasis.

Keywords: fatty liver, cholelithiasis, cholecystitis, gallbladder.

Archivos de Medicina (Manizales), Volumen 16 N° 1, Enero-Junio 2016, ISSN versión impresa 1657-320X, ISSN versión en línea 2339-3874. Díaz-Rosales J.D.; Enríquez Domínguez L.; DíazTorres B.

Díaz-Rosales JD, Enríquez-Domínguez L, Díaz-Torres B. Factores de riesgo para hígado graso no-alcohólico en pacientes con colelitiasis sintomática. Arch Med (Manizales) 2016; 16(1):98-108.

Introducción

El hígado graso no-alcohólico (HGNA) es la acumulación de grasa hepática, que excede del 5-10% del peso total del órgano, sin que la causa sea el consumo crónico de alcohol(1). En el rango de lesiones que integran el HGNA, se encuentran: esteatosis simple, esteato-hepatitis no-alcohólica, cirrosis y carcinoma hepatocelular(2). Su fisiopatología y evolución natural aún se encuentra en estudio y no es conclusiva. Sin embargo, aproximadamente el 10% de los portadores de HGNA evolucionará a esteato-hepatitis, 20-25% desarrollará fibrosis(3) evolucionara a cirrosis y 5% a hepatocarcinoma(4).

La prevalencia de HGNA en la población general en Estados Unidos es de hasta el 34%(5) en México la prevalencia estimada es del 10-14%(6,7). Existen condiciones donde la prevalencia es mayor, como en pacientes diabéticos donde alcanza el 63% y en pacientes obesos de hasta el 96%(8). Los factores de riesgo asociados a HGNA en la población general son: obesidad, resistencia a la insulina, hiperglucemia, hipertrigliceridemia y el síndrome metabolico (9).

La colelitiasis es una condición que actualmente es considerada un problema de salud pública en México. Tiene una prevalencia del 10-35% en países de occidente (10), mientras que en México su prevalencia es del 14% en la población general(11), aunque dicha prevalencia aumenta con la edad.

A pesar de ser enfermedades (HGNA y colelitiasis) con alta prevalencia, existe poca información sobre la relevancia del HGNA como un problema actual de salud en México, así como de la asociación entre colelitiasis sintomática e HGNA. Ambas entidades comparten factores de riesgo y se supone un mecanismo similar. El objetivo del presente estudio es identificar la prevalencia y los factores de riesgo asociados a la presencia de HGNA en pacientes con colelitiasis sintomática.

Materiales y métodos

Estudio observacional, analítico y transversal, en una muestra a conveniencia de pacientes derechohabientes al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y adscritos al Hospital General Regional No. 66 (HGR No. 66) en Ciudad Juárez (México), durante el periodo del 1ro enero al 31 de diciembre del 2013.

Se estudiaron pacientes con colelitiasis sintomática. Se incluyeron pacientes de ambos sexos, edad ≥18 años y ≤65 años, con diagnóstico de colelitiasis sintomática tratados con colecistectomía laparoscópica y en quienes se realizó (de manera rutinaria y bajo consentimiento informado) una biopsia hepática como tamizaje para HGNA. Se excluyeron pacientes embarazadas, pacientes con infección por virus de hepatitis B y C, pacientes con consumo diario de alcohol ≥20 g en mujeres y ≥30 g en hombres (medido mediante una encuesta validada), tratamiento establecido con estatinas o fibratos, uso de medicamentos hepatotóxicos, como: diltiazem, esteroides, antirretrovirales y taxomifeno. Se eliminaron pacientes con expedientes incompletos, pacientes con resultado de biopsia hepática no diagnóstica o con diagnóstico histológico de cirrosis hepática de cualquier etiología, así como aquellos pacientes con diagnóstico histológico de cáncer hepático, biliar o pancreático.

Se midieron las siguientes variables: edad, sexo, peso, talla, índice de masa corporal (IMC), circunferencia de cintura, circunferencia de cadera, índice cadera/cintura (ICC), tensión arterial (TA), glicemia y perfil de lípidos (colesterol total, lipoproteínas de alta densidad –HDL- triglicéridos), presencia de hipertensión arterial, diabetes mellitus y síndrome metabólico.

La edad y el sexo fueron descritos en la historia clínica. El peso y talla fueron medidos con bata de exploración y sin zapatos en la consulta externa de cirugía general y/o durante su hospitalización. El IMC fue calculado con la siguiente formula: IMC = peso (kg) / talla (m2). Y se clasificaron de la siguiente manera12: (1) normopeso (18,5-24,9 kg/m2), (2) sobrepeso (25-29,9 kg/m2), (3) y obesidad (≥30 kg/m2).

La circunferencia de cintura fue medida en el punto medio entre el borde inferior de la caja torácica y la cresta iliaca, en un plano horizontal y se clasificó como sigue13: (1) Obesidad abdominal en hombres ≥ 102 cm, (2) obesidad abdominal en mujeres ≥ 88 cm. La circunferencia de cadera fue medida tomando como punto de referencia debajo de la cresta iliaca, la parte más prominente de los glúteos, en un plano horizontal. El ICC se obtuvo dividiendo la circunferencia de cintura entre la circunferencia de cadera. Se clasificó como sigue13: (1) Obesidad en hombres si el ICC es > 0,90 y (2) obesidad en mujeres si el ICC es > 0,85.

Las mediciones de TA fueron obtenidas con el paciente en sentado y en reposo durante 5 minutos, se realizaron 3 mediciones con diferencia de un minuto de intervalo y se obtuvo un promedio de las dos últimas para el análisis, desechando la primera. Dichas mediciones se realizaron con un tensiómetro automático (OMRON©).

Las muestras sanguíneas fueron tomadas de la vena antecubital, previo ayuno de 12 horas. Se tomaron: marcadores para hepatitis B y C, glucosa y perfil de lípidos en ayuno que incluyen: colesterol total, lipoproteínas de alta densidad (HDL), lipoproteínas de baja densidad (LDL), y triglicéridos mediante una analizador automático biocromático ABA-2000 (Abbott Laboratories, Irving, TX).

El estatus de la glucosa se determinó en base a la clasificación de la Asociación Americana de Diabetes14: (1) normal (≤ 99mg/dL), (2) intolerancia a la glucosa (100-125mg/dL), (3) y diabetes mellitus (≥126mg/dL). Los resultados de colesterol total, LDL, HDL, y triglicéridos se clasificaron de la siguiente forma15: (1) colesterol ideal (< 200mg/dL), (2) hipercolesterolemia (≥200mg/dL). (1) HDL de riesgo en hombres (<40mg/dL), (2) HDL de riesgo en mujeres (<50mg/dL). (1) Triglicéridos óptimos (<150 mg/dL), (2) hipertrigliceridemia (≥150 mg/dL)

El síndrome metabólico fue definido por la presencia de 3 o más de los siguientes criterios12: (1) Incremento de la circunferencia de cintura (hombre ≥ 102 cm, mujer ≥ 88 cm), (2) alteración de la glucosa en ayuno (≥ 110 mg/dl o bajo tratamiento), (3) hipertrigliceridemia (≥ 150 mg/dl o bajo tratamiento), (4) decremento de la concentración de HDL (hombres < 40 mg/dl, mujeres < 50 mg/dl), (5) alteraciones en la TA (≥ 130/85 mmHg o bajo tratamiento)

Se realizó una biopsia incisional con una pinza de biopsia laparoscópica Biopince® (Amedic, Sweden). La medida de la biopsia fue de al menos 10 mm de largo y se envió a lectura al departamento de patología. Las biopsias fueron procesadas de forma rutinaria -fijadas en formaldehido y puestas en bloques de parafina-, se analizaron al ser teñidas con hematoxilina-eosina.

Se dividieron dos grupos de pacientes: grupo I con pacientes que tenían en binomio HGNA-colelitiasis y el grupo II con pacientes con hígado normal-colelitiasis y se compararon las variables. Para el análisis estadístico, se realizó una depuración de la base de datos. Se realizó un análisis estadístico, comparando la frecuencia de las variables cualitativas con la prueba de X2 de Pearson, y la diferencia entre variables cuantitativas de distribución normal (no relacionadas) usando la prueba t de Student. Se usó regresión logística para determinar el Odds Ratio (OR) de cada uno de los factores de riesgo en el grupo HGNA-colelitiasis. La significancia estadística se estableció en el 5% para todos los análisis. Se usó el programa IBM SPSS Statistics© versión 20 para el cálculo estadístico.

El protocolo fue evaluado por Comité Institucional de Bioética del IMSS y de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez para su revisión, aprobación y aseguramiento que durante su conducción no se ejecutara ninguna acción que atentara contra la integridad física, mental, moral o emocional de los sujetos en estudio. Todos los pacientes firmaron una hoja de consentimiento informado donde se explicó los beneficios y posibles riesgos de participar en el estudio, así como la autorización para la publicación de los resultados.

Resultados

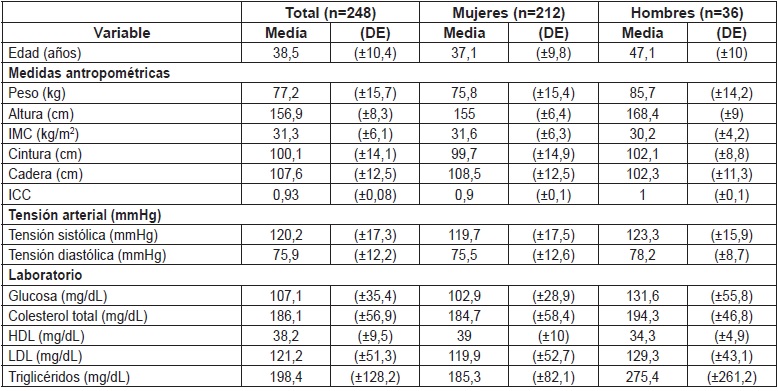

Se incluyeron 248 pacientes, 212 (85,5%) fueron mujeres y 36 (14,5%) fueron hombres, para una razón M:H de 5:1. En la Tabla 1 se observan las medias y desviaciones estándar de las variables estudiadas primero del total de muestra estudiada y agrupada por sexos.

Archivo HGR No. 66, IMSS

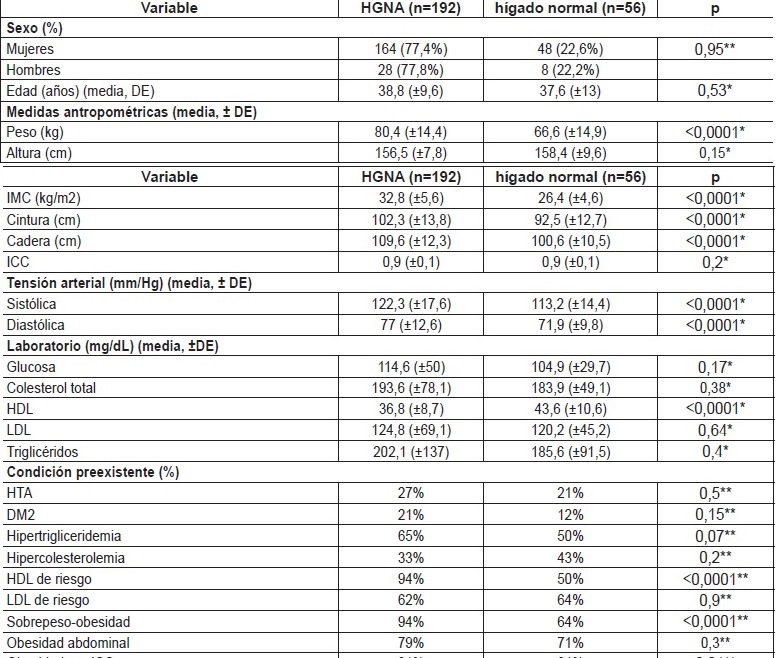

Se identificaron 192 (77,5%) pacientes con HGNA y 56 (22,5%) pacientes con hígado normal. En el análisis en ambos grupos se observó una diferencia estadísticamente significativa entre los grupos: en el peso, cuya diferencia fue de 13,8 kg a favor del grupo HGNA (p=<0,0001), en el IMC cuya diferencia fue 6 kg/m2 a favor del grupo HGNA (p=<0,0001), en la circunferencia de cintura cuya diferencia de 10 cm a favor del grupo HGNA (p=<0,0001) y en la circunferencia de cadera cuya diferencia fue de 9 cm a favor del grupo HGNA (p=<0,0001). También se encontró diferencia en la comparativa de la tensión arterial sistólica y diastólica que fue de 9 y 7 mmHg respectivamente a favor del grupo HGNA (p=<0,0001 para ambas), los niveles de HDL fueron significativamente menores en el grupo HGNA con una diferencia de 6,8 mg/dL (p=<0,0001). Lo mismo ocurrió en lo que respecta al porcentaje de pacientes con niveles de HDL de riesgo (94% vs 50%, p=<0,05), de sobrepeso-obesidad por IMC (94% vs 64%, p<0,02), la obesidad por ICC (81% vs 64%, p = <0,0001) y en la presencia de síndrome metabólico (69% vs 43%, p=0,01) todos a favor del grupo HGNA. En la Tabla 2 se observan las comparativas en las variables por grupo de estudio.

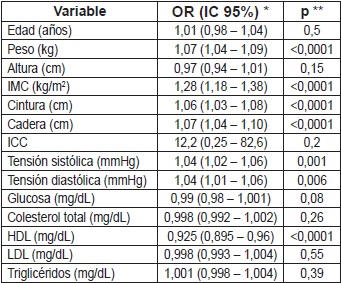

Se realizó un análisis de regresión logística, donde se observó una razón de Momios (OR; del inglés Odds Ratio) ajustada con un incremento en el riesgo en las siguientes variables continuas: peso, IMC, cintura, cadera, tensión arterial sistólica y diastólica. Finalmente la variable continua HDL tuvo un OR disminuido con cada unidad aumentada. No se observó incremento del riesgo en las siguientes variables: edad, altura, ICC, glucosa, colesterol total, LDL, y triglicéridos. En la Tabla 3 se observan los incrementos en el riesgo (OR) por cada unidad aumentada de la variable estudiada, sus intervalos de confianza y su valor de p.

* valores de p obtenidos con t de student; ** valores de p obtenidos con X2

Archivo HGR No. 66, IMSS

IC: intervalo de confianza

* valores de OR e IC obtenidos con regresión logística

** valores de p obtenidos con t de student

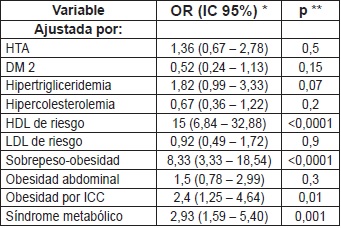

Archivo HGR No. 66, IMSS

IC: intervalo de confianza

* valores de OR e IC obtenidos con regresión logística

** valores de p obtenidos con X2

Archivo HGR No. 66, IMSSDiscusión

Hasta el año 2012, pocos estudios habían sugerido la asociación de HGNA y colelitiasis. Ambas entidades comparten factores de riesgo como obesidad central, DM2 y la resistencia a la insulina. Todas las condiciones anteriores son componentes del síndrome metabólico, por lo que actualmente el HGNA es considerado como la manifestación hepática de dicho síndrome(16).

En este estudio se encuentra una prevalencia de HGNA de 77,5% en la muestra estudiada. Dicha prevalencia resulta muy superior a lo estimado en occidente para la población general, donde la prevalencia oscila entre el 20-30%9y superior a lo encontrado por otros estudios similares (pacientes con colelitiasis) donde se reporta de 55-56% (6,17,18). La marcada diferencia se puede deber a que los factores de riesgo en la población con colelitiasis sintomática en la muestra de estudio son mayores a los de la población general y a los encontrados en otras muestras poblacionales en similares condiciones.

Se ha observado que la prevalencia inversa, es decir la prevalencia de colelitiasis en pacientes con HGNA, oscila entre el 14,8-19,9%6,19. La diferencia entre estas prevalencias (colelitiasis en pacientes con HGNA vs HGNA en pacientes con colelitiasis) radica en una mayor susceptibilidad de la población con colelitiasis sintomática como enfermedad de base. Probablemente los pacientes con condición dual – HGNA y colelitiasis – son pacientes con factores de riesgo metabólicos más arraigados en comparativa con aquellos que solo presentan alguna de las dos condiciones.

La razón Mujeres:Hombres en el grupo de pacientes con HGNA fue 6:1, superior a la mostrada en otro estudio similar realizado en población mexicana(17), donde la razón Mujeres: Hombres fue de 4:1. Sin embargo, en el tamizaje de HGNA en la población general en México6, se encuentra una razón inversa de 1:5, es decir 1 mujer por cada 5 hombres. Este contraste Mujeres: Hombres (6:1 [presente estudio] vs 1:5 [población general]) se debe tener en cuenta cuando se realice la detección sobre una población específica. Podemos esperar una mayor prevalencia de HGNA en mujeres con colelitiasis sintomática, y a la inversa, esperar una mayor prevalencia de HGNA en hombres no enfermos en la detección de HGNA en la población general.

La media de edad en los pacientes con HGNA y colelitiasis es de 38,8 ±9,6 años, dicho promedio es inferior a lo mostrado por otros estudios similares (pacientes con HGNA y colelitiasis) cuya media fue de 55 ±18 años(17,20,21), y menor a la media de edad en la detección de HGNA en población general donde fue de 46,3 ±9,8 años6. Este resultado sugiere que aquellos pacientes con colelitiasis sintomática pueden padecer HGNA de forma más temprana en la vida que la población general (al menos 7,5 años más tempranamente). Cabe recordar que el HGNA no es una condición aguda, sin embargo aquellos que padecen de colelitiasis y padecen factores de riesgo pueden encaminarse hacia la formación de HGNA de forma más temprana que aquellos que se suponen sanos y por consecuencia avanzar a estadios más severos de la enfermedad y sus complicaciones(17).

No se encontró diferencia en las medias de edad entre el grupo HGNA vs hígado normal (38,8, ±9,6 vs 37,6 ±13, p=0,53). Los pacientes con HGNA, mostraron una edad considerablemente más joven (16,8 años) en la detección de la enfermedad a diferencia de otra población similar con colelitiasis e HGNA (38,8 ±9,6 vs 55,6 ±17,9), esta diferencia se puede deber a las discrepancias en la alimentación y a la distinta prevalencia y grados de obesidad en las muestras estudiadas(17).

Al comparar los resultados de peso y talla del grupo con HGNA con un estudio en la población general 6 e observaron un par de diferencias en las medias de peso (80,4 ±14,4 vs 85,3 ± 16,1) y altura (156,5 ±7,8 vs 163 ±18). La razón dichas diferencias radica en el análisis de las poblaciones estudiadas. Mientras que en el presente estudio el grupo con HGNA fue predominantemente femenino (M:85% vs H:15%), en el estudio en población general, el grupo HGNA hubo predominio de pacientes masculinos (H:84% vs M:16%) (6).

La media del IMC en el grupo HGNA fue 4 kg/m2 mayor que en otros estudios similares. Según este marcador, en el presente estudio el grupo con HGNA fue en promedio obeso (32,8 ±5,6 kg/m2) en comparativa con los mismos grupos con HGNA de otros estudios(20,21 cuya media del IMC se encontró en sobrepeso (28,7 ± 4,8 kg/m2). Al comparar esta variable (IMC) con lo mostrado en la población general con HGNA6, se encontro una diferencia de 3,4 kg/m2 (32,8 ±5,6 vs 29,4 ±4,3). Este resultado continúa siendo mayor en el presente estudio (grupo HGNA) a pesar que la mayor proporción de pacientes con HGNA en la población general fueron hombres(6). Lo anterior es debido a que la muestra estudiada con HGNA y colelitiasis se encuentra en mayor grado de obesidad en comparación con otras poblaciones con HGNA y colelitiasis(20,21) y población genera(6).

La media de cintura en este estudio fue de 102,3 ±13,8 cm vs 92,5 ±12,7 cm para los grupos HGNA vs hígado normal respectivamente, con una diferencia de 9,8 cm (p=<0,001). La media de cintura en el grupo HGNA estaba dentro del rango de obesidad abdominal tanto para hombres (≥ 102 cm) como para mujeres (≥ 88 cm). Dicho resultado fue mayor 12,8 cm al mostrado en otro estudio similar(20) donde la media de cintura en el grupo HGNA y colelitasis fue 89,5 ± 7,5 cm.

Tanto el sobrepeso(9), como la obesidad(22) determinadas mediante el IMC, son las condiciones más frecuentemente asociadas a la presencia de HGNA en la población general. Al parecer lo mismo sucede en la población con colelitiasis. En este estudio, el porcentaje de sobrepeso-obesidad en el grupo HGNA fue de 94%, mientras que el porcentaje en el grupo hígado normal fue solo del 64% (p=<0,001). Sin embargo cuando se analizó la proporción de pacientes con obesidad abdominal el resultado no fue estadísticamente significativo (79% vs 71%, p=0,3). Lo mismo ocurrió cuando se analizó el OR ajustado en la variable obesidad abdominal, cuyo resultado en nuestro estudio fue estadísticamente no significativo (OR 1,5; IC 0,78 – 2,99, p=0,3).

Ya se ha demostrado un incremento importante de HGNA por criterios al ultrasonido entre pacientes con obesidad(9). También, se ha descrito que la condición de obesidad abdominal está más fuertemente asociada al desarrollo de HGNA que la obesidad definida por IMC en la población general(23), este resultado no se pudo replicar en el presente estudio (pacientes con colelitiasis como enfermedad de base). Esto puede deberse a que la obesidad abdominal tiene una prevalencia importante en ambos grupos comparativos (HGNA;79% vs hígado normal;71%). Una explicación a esta elevada prevalencia de obesidad abdominal en ambos grupos es que la obesidad central, juega un papel pivote en la génesis de la litiasis vesicular, la cual es la patología de base en el presente estudio. En otro estudio realizado en población general(9), tampoco se pudo reflejar significancia estadística en este variable (obesidad central) (HGNA;58,4 vs hígado normal; 32,7%; OR 1,23, IC 0,79 – 1,93, p= 0,365).

Así pues, tanto la obesidad central como la determinada por el IMC, parecen jugar un papel importante como factor de riesgo para el desarrollo de HGNA de forma individual o asociado a síndrome metabólico en la población general(22), no así en pacientes con colelitiasis, donde la influencia es mayor en el sobrepeso y obesidad determinadas por el IMC. Sin embargo, esta condición puede ser reversible como lo mostró un estudio de seguimiento durante 7 años en pacientes sin HGNA, donde se encontró que aquellos que desarrollaron HGNA aumentaron su peso de forma significativa (5,8 ± 6,1 vs. 1,4 ± 5,5 kg, p=<0,0001) y que la remisión del cuadro se asoció de forma significativa a una reducción de peso (2,7 ± 5,0 kg)(24).

En este estudio, la prevalencia de DM2 en el grupo HGNA fue mayor que en otro estudio similar (HGNA en población con colelitiasis) (21% vs 17%)20nonalcoholic fatty liver disease (NALFD y mayor a la prevalencia mostrada en otro estudio poblacional (21% vs 4%)6. Esta última diferencia se debe al tipo población estudiada (pacientes con HGNA-colelitiasis vs pacientes con HGNA). En consecuencia, podemos esperar una mayor prevalencia de enfermedades crónicas (entre ellas DM2 e HTA) en los pacientes con colelitiasis, sin embargo esto no lo podemos comprobar y no fue motivo de este estudio.

El síndrome metabólico fue una condición predominante en el grupo HGNA vs hígado normal en este estudio (69% vs 43%, p=<0,0001). Estos valores son superiores a otras series en población general que muestran una prevalencia de síndrome metabólico del 22,8-38,4% en México y España respectivamente(6,9). En el modelo de regresión logística ajustado, el síndrome metabólico se comportó como un factor de riesgo independiente de sufrir HGNA (OR 2,93; IC 1,59 – 5,40, p=0,001).

Los resultados del presente estudio concuerdan con lo observado en la literatura, el HGNA es el componente hepático del síndrome metabólico y probablemente en un futuro se considere dentro de los criterios para integrar el mismo síndrome. El HGNA y el síndrome metabólico comparten los mismos factores de riesgo (obesidad, hiperglucemia, dislipidemia e HTA), y por lo tanto, ambos (HGNA y síndrome metabólico) tienen múltiples factores de riesgo para ECV.

En este sentido hay cada vez más evidencias de asociación entre HGNA y el riesgo ECV9. Se ha observado que aquellos pacientes con un ultrasonido hepático con HGNA, tienen una mayor prevalencia de cardiopatía isquémica, independientemente de la obesidad y otros factores pronósticos. Además, aquellos pacientes con HGNA, sin otro componente patológico, invariablemente desarrollaran resistencia a la insulina y DM2(25).

La biopsia hepática es el único medio para confirmar el diagnóstico de HGNA y determinar la severidad de la enfermedad(17). No hay un consenso acerca de que técnica de biopsia hepática da mejores resultados. Considerando los riesgos y los costos relacionados a la biopsia hepática durante la colecistectomía laparoscópica o tradicional, parece seguro y factible el tamizaje por este medio. Este abordaje representa una oportunidad de detección con mínimos riesgos y costos para los pacientes o la institución pública que ofrece el servicio. La alta prevalencia de HGNA en colelitiasis sintomática, confirmada en este estudio, justifica la biopsia rutinaria en todos los pacientes sometidos a colecistectomía (laparoscópica o tradicional)(21). En nuestro estudio no hubo ninguna complicación transoperatoria o postquirúrgica en relación a la toma de la biopsia. Las biopsias estudiadas en el presente estudio fueron revisadas por un grupo de patólogos con experiencia en histología hepática, sin embargo, puede existir variabilidad interobservador o intraobservador en la interpretación de la biopsia9. Dicha variable no pudo ser controlada y no fue medida en este estudio, debido a que es el primer estudio de su tipo en la región. En la continuidad del presente estudio, esta variable se controlará con el análisis de un único patólogo con experiencia en histología hepática.

Este estudio cuenta con algunas limitaciones: la realización sobre una población derechohabiente al IMSS y no a población abierta es sin duda la más importante, otra limitación es que este estudio se realizó en solo una unidad hospitalaria y no en todas las tres unidades hospitalarias del IMSS en Ciudad Juárez. Otra limitación fue la selección de la muestra de pacientes, dicha selección se realizó a conveniencia debido a la naturaleza del estudio y a las limitantes del tiempo.

En el presente estudio el sobrepeso y obesidad determinados por el IMC, la obesidad determinada por ICC, así como niveles bajos de HDL y la presencia de síndrome metabólico, demostraron ser factores de riesgo que incrementan la aparición HGNA en pacientes con colelitiasis sintomática. Dichos factores deberán buscarse intencionadamente así como la presencia de HGNA en esta población. El sobrepeso y la obesidad por IMC parecen ser los factores más importantes para el desarrollo de HGNA, inclusive por encima de la presencia del SM y muy superior a la influencia otorgada por la obesidad central.

Debido a la nula morbilidad durante la realización de la biopsia hepática en conjunto con la colecistectomía laparoscópica, se puede concluir que dicho procedimiento durante el presento estudio fue un método seguro para la detección precoz del HGNA en pacientes con colelitiasis. Dicho procedimiento (biopsia hepática por laparoscopía) es seguro y recomendable debido a la alta prevalencia de la enfermedad en la población con colelitiasis sintomática.

Se debe debemos enfatizar sobre la sensibilización de los médicos de primer contacto frente a las enfermedades crónicas analizadas (colelitiasis e HGNA), tratando de optimizar el control de los factores de riesgo aquí expuestos en la práctica clínica habitual para evitar el desarrollo y evolución del HGNA. Son necesarios más estudios, bien diseñados, para trabajar en medidas de salud pública y disminuir la incidencia y la prevalencia de las complicaciones a largo plazo en aquellos pacientes que padecen HGNA y colelitiasis sintomática.

Conflictos de interés:

Ninguno de los autores declara tener conflictos de interés.

Fuentes der financiación:

No existen fuentes de financiación externas al Instituto Mexicano del Seguro Social.

Literatura citada

Bellentani S, Marino M. Epidemiology and natural history of non-alcoholic fatty liver disease (NA- FLD). Ann Hepatol 2009; 8(Suppl 1):S4-S8.

Serfaty L, Lemoine M. Definition and natural history of metabolic steatosis: clinical aspects of NAFLD, NASH and cirrhosis. Diabetes Metab. 2008; 34:634-637.

Matteoni CA, Younossi ZM, Gramlich T, Boparai N, Liu YC, McCullough AJ. Nonalcoholic fatty liver disease: a spectrum of clinical and pathologi- cal severity. Gastroenterology 1999;116(6):1413- 1419.

Ruffillo G, Fassio E, Alvarez E, et al. Comparison of NAFLD fibrosis score and BARD score in predic- ting fibrosis in nonalcoholic fatty liver disease. J Hepatol. 2011; 54(1):160-163.

Browning JD, Szczepaniak LS, Dobbins R, et al. Prevalence of hepatic steatosis in an urban po- pulation in the United States: impact of ethnicity. Hepatology. 2004; 40(6):1387-1395.

Lizardi-Cervera J, Laparra DIB, Chávez-Tapia NC, Os- tos MER, Esquivel MU. [Prevalence of NAFLD and metabolic syndrome in asymtomatics subjects]. Rev Gastroenterol México 2006; 71(4):453-459.

Salas-Flores R, González-Pérez B, Echegollen- Guzmán A. Hepatic steatosis and type 2 diabetes mellitus in health workers. Rev Med Inst Mex Seguro Soc 2012; 50(1):13-18.

Almobarak AO, Barakat S, Khalifa MH, Elhoweris MH, Elhassan TM, Ahmed MH. Non alcoholic fatty liver disease (NAFLD) in a Sudanese population: What is the prevalence and risk factors? Arab J Gastroenterol 2014; 15(1):12-15.

Caballería L, Arteaga I, Pera G, et al. [Risk factors associated with non-alcoholic fatty liver disea- se: a case-control study]. Med Clin (Barc) 2013; 141(6):233-239.

Duncan CB, Riall TS. Evidence-based current surgical practice: calculous gallbladder disease. J Gastrointest Surg 2012; 16(11):2011-2025.

Méndez-Sánchez N, Jessurun J, Ponciano-Rodríguez G, Alonso-de-Ruiz P, Uribe M, Hernández-Avila M. Prevalence of gallstone disease in Mexico. A necropsy study. Dig Dis Sci 1993; 38(4):680-683.

Expert Panel on Detection, Evaluation, and Treatment of High Blood Cholesterol in Adults. Executive Summary of The Third Report of The National Cholesterol Education Program (NCEP) JAMA. 2001; 285(19):2486-2497.

Rosales Ricardo Y. [Anthropometry in the diagno- sis of obese patients: a review]. Nutr Hosp. 2012; 27(6):1803-1809.

American Diabetes Association. Diagnosis and classification of diabetes mellitus. Diabetes Care. 2012;35 Suppl 1(Supplement_1):S64-S71.

Douglas JG, Bakris GL, Epstein M, Ferdinand KC, Ferrario C, Flack JM, et al. Management of high blood pressure in African Americans: consensus statement of the Hypertension in African Ameri- cans Working Group of the International Society on Hypertension in Blacks. Arch Intern Med 2003; 163(5):525-541.

Fracanzani AL, Valenti L, Russello M, Miele L, Bertelli C, Bellia A, et al. Gallstone disease is associated with more severe liver damage in patients with non-alcoholic fatty liver disease. PLoS One 2012; 7(7):e41183.

Ramos-De la Medina A, Remes-Troche JM, Roesch- Dietlen FB, Pérez-Morales AG, Martinez S, Cid- Juarez S. Routine liver biopsy to screen for nonalcoholic fatty liver disease (NAFLD) during cholecystectomy for gallstone disease: is it jus- tified? J Gastrointest Surg 2008; 12(12):2097-2102.

Koller T, Kollerova J, Hlavaty T, Huorka M, Payer J. Cholelithiasis and markers of nonalcoholic fatty liver disease in patients with metabolic risk fac- tors. Scand J Gastroenterol 2012; 47(2):197-203.

Loria P, Lonardo A, Lombardini S, Carulli L, Verrone A, Ganazzi D, et al. Gallstone disease in non- alcoholic fatty liver: prevalence and associated factors. J Gastroenterol Hepatol 2005; 20(8):1176-1184.

Roesch-Dietlen F, Pérez-Morales A, Melo-Santisteban G, Díaz-Blanco F, Martínez-Fernández S, Martínez JA, et al. [Frequency and clinical, biochemical and histological characteristics of nonalcoholic fatty liver disease in patients with gallstone disease]. Cir Cir 2008; 76(1):37-42.

Yener O, Aksoy F, Demır M, Özçelık A, Erengül C. Gallstones associated with nonalcoholic steato- hepatitis (NASH) and metabolic syndrome. Turk J Gastroenterol 2010; 21(4):411-415.

Ju DY, Choe YG, Cho YK, Shin DS, Yoo SH, Yim SH, et al. The influence of waist circumference on insulin resistance and nonalcoholic fatty liver disease in apparently healthy Korean adults. Clin Mol Hepatol 2013; 19(2):140-147.

Flores-Huerta S. Obesidad abdominal y síndro- me metabólico. Bol Med Hosp Infant Mex 2008; 65(2):83-85.

Zelber-Sagi S, Lotan R, Shlomai A, et al. Predictors for incidence and remission of NAFLD in the ge- neral population during a seven-year prospective follow-up. J Hepatol 2012; 56(5):1145-1151.

Ekstedt M, Franzén LE, Mathiesen UL, Thorelius L, Holmqvist M, Bodemar G, et al. Long-term follow- up of patients with NAFLD and elevated liver enzymes. Hepatology 2006; 44(4):865-873.