Artículos de Revisión de Tema

Rehabilitación neuropsicológica infantil: de la teoría a la práctica clínica

Child neuropsychological rehabilitation

Rehabilitación neuropsicológica infantil: de la teoría a la práctica clínica

Archivos de Medicina (Col), vol. 16, núm. 2, pp. 455-466, 2016

Universidad de Manizales

Esta obra está bajo una Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-SinDerivar 3.0 Internacional.

Recepción: 04 Agosto 2016

Corregido: 28 Septiembre 2016

Aprobación: 10 Octubre 2016

Resumen:

Alrededor del mundo existe una gran cantidad de niños con dificultades cognitivas producto de daño cerebral o trastornos del neurodesarrollo. Estas dificultades traen consigo dificultades de tipo escolar, social, familiar y conductual, entre otras, disminuyendo así la calidad de vida del niño y su familia. Consecuentemente han aumentado en la literatura los artículos que evalúan la utilidad de diferentes programas de rehabilitación neuropsicológica. El objetivo de esta revisión fue (1) determinar cuáles son las modalidades teóricas de rehabilitación neuropsicológica más utilizadas, (2) establecer si se reportan ganancias funcionales posteriores a cada intervención y, (3) establecer si durante la intervención se incluyó a los familiares. Los resultados mostraron que la principal modalidad de rehabilitación utilizada fue la restauración. Además, la mayoría de estudios no reportaban de manera clara ganancias funcionales ni incluían a la familia en el proceso terapéutico. Es necesario la realización de estudios que incluyan en su diseño diferentes modalidades de rehabilitación, apoyo familiar y evaluación de las ganancias funcionales. Alrededor del mundo existe una gran cantidad de niños con dificultades cognitivas producto de daño cerebral o trastornos del neurodesarrollo. Estas dificultades traen consigo dificultades de tipo escolar, social, familiar y conductual, entre otras, disminuyendo así la calidad de vida del niño y su familia. Consecuentemente han aumentado en la literatura los artículos que evalúan la utilidad de diferentes programas de rehabilitación neuropsicológica. El objetivo de esta revisión fue (1) determinar cuáles son las modalidades teóricas de rehabilitación neuropsicológica más utilizadas, (2) establecer si se reportan ganancias funcionales posteriores a cada intervención y, (3) establecer si durante la intervención se incluyó a los familiares. Los resultados mostraron que la principal modalidad de rehabilitación utilizada fue la restauración. Además, la mayoría de estudios no reportaban de manera clara ganancias funcionales ni incluían a la familia en el proceso terapéutico. Es necesario la realización de estudios que incluyan en su diseño diferentes modalidades de rehabilitación, apoyo familiar y evaluación de las ganancias funcionales.

Palabras clave: rehabilitación, trastornos del aprendizaje, daño cerebral crónico.

Abstract: Around the world, there are many children with cognitive difficulties as results of brain injury or neurodevelopmental disorders. These difficulties lead to school, social, family and behavioral disturbances, among others; and reduce the quality of life of the child and his family. Consequently, more papers are published in scientific literature that evaluate the usefulness of several neuropsychological rehabilitation programs. This review aimed (1) to determine which are the most frequently used theoretical models of neuropsychological rehabilitation, (2) to determine if functional gains were reported and, (3) whether during the intervention caregivers were included. The results showed that function restauration was the more frequently rehabilitation model used. Furthermore, most studies did not clearly report functional gains or caregivers’ participation in the rehabilitation. Future studies should include in their design different rehabilitation models, family support and evaluation of functional gains.

Keywords: rehabilitation, learning disorders, chronic brain injury.

Archivos de Medicina (Manizales), Volumen 16 N° 2, Julio-Diciembre 2016, ISSN versión impresa 1657-320X, ISSN versión en línea 2339-3874. Suárez Yepes N.; Quiroz Molinares N.; Monachello Fuentes F.M.; De los Reyes Aragón C.J.

Suárez-Yepes N, Quiroz-Molinares N, Monachello-Fuentes FM, De-los-Reyes-Aragón CJ. Rehabilitación neuropsicológica infantil: de la teoría a la práctica clínica. Arch Med (Manizales) 2016; 16(2.):455-66.

Introducción

Se estima que la prevalencia de personas adultas que tienen algún tipo de déficit cognitivo es aproximadamente entre 100 y 300 por cada 100.000 habitantes en el mundo. [1–3]. En Colombia, se estima que aproximadamente el 6% de la población son niños con alguna discapacidad cognitva. [4]. Todas estas dificultades tienen repercusiones emocionales, cognitivas, conductuales, económicas, familiares y sociales, entre otras; que afectan la calidad de vida de los pacientes y de sus familiares [5]. Por esta razón, no es extraño que en los últimos años se haya incrementado el desarrollo de programas de rehabilitación neuropsicológica (RN) para estas poblaciones. Consecuentemente, se han incrementado los estudios científicos que intentan mostrar la utilidad de estos diferentes programas, herramientas tecnológicas y procedimientos clínicos para intervenir las alteraciones de los pacientes con déficits cognitivos [6].

Desde el punto de vista teórico, la RN se define como la aplicación de procedimientos y técnicas con el fin de que las personas con déficits cognitivos puedan retornar a sus actividades cotidianas de manera segura, productiva e independiente [7–10]. Además, la RN se caracteriza por individualizar los procedimientos, enfocarse en metas relevantes para el sujeto, considerar los aspectos emocionales y sociales del paciente y evaluar constantemente de las ganancias obtenidas en el proceso [10,11]. Sin embargo, en los últimos años se ha resaltado cada vez más la importancia de que cualquier programa de RN contemple la evaluación de las ganancias funcionales de la intervención, incluya diferentes enfoques de tratamiento, y además, involucre la participación activa de familiares y cuidadores [10,11].

Aunque frecuentemente se asocia la RN sólo con la recuperación de funciones alteradas, su objetivo real abarca mucho más. Podría decirse que la RN busca eliminar las barreras que le impiden a los pacientes con déficits cognitivos llevar a cabo su vida de manera productiva e independiente, en otras palabras, aumentar su funcionalidad. De esa manera, todo programa de RN debe tender a favorecer el grado de independencia del paciente, su cuidado propio, y la realización de sus actividades básicas e instrumentales de la vida diaria, entre otros [12,13]. De hecho, aunque se ha observado que las ganancias funcionales, se observan mucho más cuando la RN se realiza de manera temprana [14–17], también se observan importantes incrementos en la funcionalidad de pacientes tras intervenciones tardías [18,19].

Por otra parte, para conseguir estos objetivos, existen diferentes enfoques básicos teóricos de la RN: la restauración, la compensación, la sustitución, la activación-estimulación, y la integración. La restauración tiene como objetivo estimular directamente las funciones cognitivas deterioradas, por medio de ejercicios cognitivos [5,10,20,21]. La compensación, en cambio, se centra en entrenar las funciones cognitivas preservadas, de forma que con estas se puedan compensar las deficiencias producidas por las funciones alteradas [10,20]. La sustitución, por su parte, intenta enseñar al paciente estrategias o entrenarle en el uso de ayudas externas para reducir los efectos de las alteraciones cognitivas. Aunque menos conocido, el enfoque de activación estimulación consiste en incrementar la activación de áreas cerebrales hipoactivas, por medio del uso de fármacos o entrenamientos específicos como el neurofeedback [20,22,23]. Por último la integración pretende optimizar la actividad cognitiva de forma integral, por medio del adiestramiento en tareas específicas de alto valor funcional, como entrenamiento en oficios o trabajos [10,20].

Ahora bien, teniendo en cuenta el alto impacto físico, emocional y económico que tienen los déficits cognitivos para el paciente y sus familiares [24–27], es muy clara la importancia que su participación tiene durante el proceso de RN. De hecho, usualmente son los familiares quienes asumen el cuidado del paciente, invirtiendo en ello la mayor parte de su energía, tiempo e incluso recursos [28,29], trayendo como consecuencia una disminución considerable en la calidad de vida, tanto del paciente como del familiar [30,31]. Si no se interviene de manera adecuada, esta disminución de la calidad de vida del familiar puede llegar a empeorar la salud del paciente [30].

Si bien hasta la fecha se han publicado diversos estudios de revisión de la literatura acerca de los programas de RN [32–35], la mayoría de ellos se centra en reportar las funciones rehabilitadas, las patologías más frecuentemente intervenidas y distintos aspectos metodológicos de cada estudio. A nuestro conocimiento, no existen publicaciones que evalúen los estudios en RN, desde el punto de vista de las ganancias funcionales, los enfoques teóricos utilizados y la inclusión de la familia en el proceso de intervención.

El objetivo de este estudio fue realizar una revisión de la literatura publicada en los últimos 15 años, acerca de RN en niños, centrándonos en cuáles son los enfoques teóricos más utilizados, si reportaron ganancias funcionales y si incluyeron a la familia en el proceso de intervención. Se revisaron las bases de datos Science Direct, Ebsco y Scopus.

Rehabilitación neuropsicológica en niños

En esta revisión de la literatura se delimitaron los resultados a los artículos encontrados por medio de las palabras clave: “Neuropsychological rehabilitation in child” y “child rehabilitation”. Se encontraron 30 artículos, de los cuales se seleccionaron 20 que describían explícitamente el tipo de rehabilitación utilizada. De los 20, se descartaron 6 artículos donde no se describían los beneficios de la intervención y finalmente quedaron 14 artículos y 1 tesis de doctorado disponibles en los últimos 15 años. Un 66% de los estudios fueron realizados en los últimos 5 años, siendo la patología más frecuentemente intervenida fue el traumatismo craneoencefálico (TCE), seguido por el trastorno de déficit de atención con hiperactividad (TDAH).

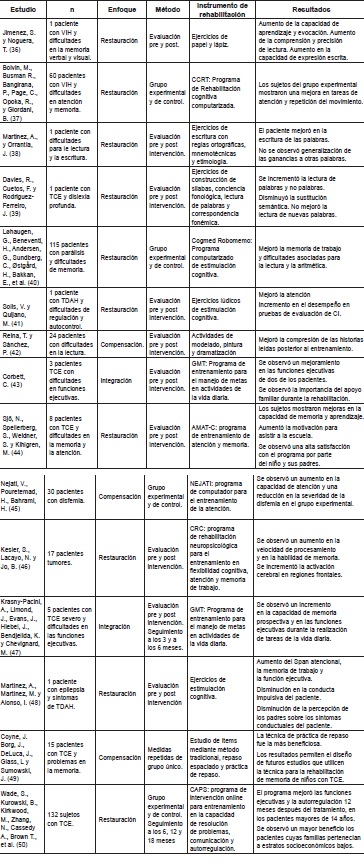

Por otra parte, las alteraciones que más frecuentemente se intervinieron en los estudios fueron las dificultades de atención (66%), de memoria (33%) y de funciones ejecutivas (33%). En general, los estudios reportaron que las actividades realizadas en los programas fueron útiles para rehabilitar las dificultades que presentaban los niños. Las características de los estudios se resumen en la Tabla 1.

autores

Modalidades de Rehabilitación

Restauración:

Teniendo en cuenta las modalidades de rehabilitación propuestas por diferentes autores [10,51] se observó que el 66% de los estudios se basó en actividades de restauración [36–41,44,46,48,50], ya que las actividades realizadas pretendían instaurar la función deficitaria en los niños a través de ejercicios de papel y lápiz, como dictado y copia de palabras; o a través de ordenadores.

En el estudio de Jiménez y Noguera [36] se realizó una intervención a un paciente con VIH con dificultades de memoria, autorregulación y autocontrol, por lo que se diseñó una intervención con ejercicios de entrenamiento en lápiz y papel. De igual forma, Boivin, Busman, Bangirana, Page, Opoka y Giordani (37) tambíen se intervinieron pacientes con VIH pero esta vez, a través del programa de computador CCRT. En ambos casos, los resultados mostraron que el entrenamiento mejoró habilidades como la memoria visual y verbal, y la atención.

Por su parte, en otro estudio Martínez y Orrantía [38] tuvieron como objetivo rehabilitar la escritura de un niño con dislexia y digrafía. Para ello se seleccionaron 69 palabras de los cuadernos escolares del niño, las cuales el niño escribía de manera incorrecta. Se diseñó un programa de entrenamiento de lectura y escritura a partir de mnemotécnicas, asociación con la etimología y ejercicios multisensoriales. Los resultados mostraron que los niños mejoraron al escribir las palabras intervenidas, sin embargo se presentaron limitaciones en el estudio al generalizar los resultados a otras palabras.

Davies, Cuetos y Rodriguez-Ferreiro [39] por su parte, diseñaron un programa para mejorar la lectura de un niño con TCE. El programa utilizó dos estrategias, la primera fue un entrenamiento de correspondencia grafema-fonema y el segundo, para asociación de conceptos y nombres. Los resultados mostraron los niños mejoraron su capacidad de lectura.

Otros estudios donde también se diseñaron programas para la rehabilitación para niños con TCE fueron el de Wade, Kurowski, Kirkwood, Zhang, Cassedy y Brown [50] y el de Sjö , Spellerberg, Weidner, Kihlgre [44]. En el primero (50), los investigadores utilizaron un programa de intervención online para el entrenamiento de la capacidad de resolución de problemas, comunicación y autorregulación. Por su parte, en el segundo estudio [44] se rehabilitó la memoria y la atención de 8 niños con TCE, a través del programa informático AMAT-C, cuya duración era de aproximadamente 20 semanas. Los resultados mostraron que los pacientes mejoraron en autorregulación, y en memoria y aprendizaje, respectivamente.

En otro estudio, Solís y Quijano [41] diseñaron un programa de intervención cuyo objetivo fue mejorar la capacidad de autorregulación de un niño con TDAH, a través del uso del lenguaje. Para ello, implementaron actividades lúdicas mediadas con reglas claras, que sirvieron al niño como entrenamiento de autorregulación y mejoraron, a su vez, la capacidad atencional. Adicionalmente, posterior al tratamiento se observó un incremento en el coeficiente intelectual del paciente.

Por su parte, Martínez, Martínez y Alonso [48] diseñaron un programa de rehabilitación neuropsicológica para mejorar las dificultades cognitivas y comportamentales de un niño con epilepsia y sintomatología de TDAH. Durante el programa, además de terapia cognitivo conductual y psico-orientación familiar, el paciente recibió entrenamiento en atención y memoria. Los resultados mostraron que el niño mejoró su capacidad de atención sostenida, memoria y funciones ejecutivas. Además, posterior al tratamiento, se reportó una disminución en la conducta impulsiva del paciente.

En otra investigación, Løhaugen, Beneventi, Andersen, Sundberg, Østgård, Walther, Vik y Skrane [40] implementaron un programa de entrenamiento cognitivo por computador con 115 niños con parálisis cerebral. Los resultados mostraron que posterior a la intervención los pacientes mostraban una mejor habilidad en memoria de trabajo.

Por último, en el estudio Kesler, Lacayo y Jo [46], se diseñó un programa de rehabilitación neuropsicológica para el entrenamiento en flexibilidad cognitiva, atención y memoria de trabajo en 17 pacientes con dificultades en el funcionamiento ejecutivo a causa de un tumor cerebral. El programa fue administrado por computador. Los resultados mostraron que los niños participantes aumentaron su velocidad de procesamiento y mejoraron su capacidad de memoria.

Compensación:

Sólo tres de los estudios encontrados [42,45,49] incluyeron la modalidad de compensación. En el estudio de Nejati, Reza Pouretemad y Bahrami [45] los autores tuvieron como objetivo aumentar la fluidez verbal en niños con disfemia, por medio de un programa de computador para el entrenamiento de la atención de 10 sesiones de una hora. Esta intervención se basó en estudios anteriores que sugieren que la atención tiene estrecha relación con el lenguaje, por lo que los pacientes con trastorno específico del lenguaje tienen deterioro en su capacidad para inhibir respuestas. Los resultados mostraron que el grupo experimental tuvo una mejora significativa en la atención ejecutiva en la evaluación post, y mostraron reducción en la severidad de la disfemia.

Por otra parte, en el estudio de Coyne, Borg, DeLuca, Glass, y Sumowski [49] buscaban evaluar la utilidad de diferentes técnicas para mejorar el aprendizaje en 15 pacientes con TCE con dificultades de memoria. La intervención consistió en presentar 48 items con 3 condiciones diferentes de aprendizaje: estudio tradicional, repaso espaciado y práctica de repaso. De esta forma, al estimular a través de diferentes técnicas de aprendizaje, los autores favorecieron la utilización de difrentes proceso de memoria. Los resultados mostraron que la técnica de práctica de repaso fue la más beneficiosa para todos los participantes. Además, los resultados del estudio servirían de base para el diseño de programas que utilicen la técnica de práctica de repaso para la rehabilitación de memoria de niños con TCE en actividades académicas y de la vida diaria.

Por último, en el estudio de Reina y Sánchez [52] se entrenó a niños con dificultades de lectura en el uso de estrategias metacognitivas que permitieran aumentar la compresión de cuentos cortos. Dentro de las estrategias se incluían la autointerrogación, la lectura en voz alta y el uso de técnicas de pintura, modelado y dramatización. Los resultados mostraron que con la intervención los estudiantes mejoraron en la compresión de las historias leídas.

Integración:

Por último, en la modalidad de integración, sólo se encontraron dos estudios [43,47]. En ambos se utilizó una adaptación para niños del programa “Goal Management Training” (GMT), cuyo objetivo es el entrenamiento para el manejo de metas de la vida diaria. Los resultados de estos dos estudios mostraron que hubo un incremento en la capacidad de memoria prospectiva y en las funciones ejecutivas.

Ganancias funcionales reportadas

De igual forma, se analizó cuántos estudios evaluaron el impacto de la rehabilitación en la vida diaria de los participantes. Se encontró que sólo dos investigaciones (14%) reportaron ganancias funcionales de los programas que implementaron.

En el estudio realizado por Corbett [43] se utilizó el GMT para mejorar las funciones ejecutivas en tres niños con TCE. Se realizaron cinco sesiones en donde se entrenaron a los sujetos en estrategias metacognitivas para la realización de actividades de la vida diaria. De manera similar, Krasny-Pacini, Limond, Evans, Hiebel, Bendjelida y Chevignard [47] utilizaron adaptaciones del GMT en niños, para entrenar a cinco niños en estrategias metacognitvas.

En ambos casos [43,47], los investigadores implementaron un programa de entrenamiento para el manejo de metas (GMT) adaptado a niños con TCE. En este programa se les entrenó en tareas de la vida cotidiana, como seguir una receta de cocina y organizar fotos. Los resultados mostraron que los niños mejoraban sus habilidades en actividades cotidianas.

Inclusión de la familia en la rehabilitación

Por último, se analizó el número de estudios que incluyeron a la familia en el proceso de rehabilitación de los niños. Se encontró que sólo tres de las investigaciones (21%) involucraron el trabajo con padres o familiares [43,47,48]. En el estudio de Martínez, Martínez y Alonso [48] se diseñó un programa rehabilitación neuropsicológica para un niño con epilepsia y síntomas de TDAH. En dicho programa, se incluyeron sesiones de terapia familiar para los padres del participante, las cuales estaban orientadas al entrenamiento en el uso de diferentes técnicas de modificación de conductas inadecuadas. Los resultados mostraron que posterior al programa disminuyó la percepción de los padres acerca de los síntomas conductuales y de hiperactividad del niño.

Por su parte en los dos estudios donde se utilizó el GMT [43,47], la inclusión de la familia tuvo como objetivo apoyar el proceso de generalización de las ganancias a la vida diaria, a través del reforzamiento diario por parte de los padres. Ambos estudios señalan la importancia de la participación de la familia fue para el éxito del programa.

Discusión

El objetivo de este trabajo fue realizar una revisión de la literatura publicada durante los últimos 15 años, centrándonos en cuáles fueron los enfoques teóricos más utilizados, si reportaron ganancias funcionales y si incluyeron a la familia en el proceso de intervención. Se observó que el enfoque restaurativo es el predominante en la gran mayoría de intervenciones reportadas en la literatura. Además, se encontró que en muy pocos estudios se reportó de manera clara y precisa si existieron mejoras en la funcionalidad de los participantes. De igual forma, pocos estudios reportaron la inclusión de la familia dentro de la RN.

El uso frecuente de la modalidad restaurativa en la RN es claramente un reflejo de la gran influencia que siguen teniendo los enfoques tradicionales de rehabilitación. Posterior a la Primera Guerra Mundial aparecieron en países como Alemania y Austria Centros de Rehabilitación del daño cerebral adquirido, que centraban su intervención en el mejoramiento de las alteraciones de lenguaje hablado, la lectura y la escritura, a través de estrategias compensatorias [10,53,54]. Posteriormente, Luria desarrolló también técnicas de rehabilitación para otras funciones como la planificación motora, la percepción visual y las funciones ejecutivas [10,55]. Sin embargo, fue Oliver Zangwill, quien planteó una propuesta adicional a la sustitución: el reentrenamiento de la función deteriorada [10,56], es decir el enfoque restaurativo.

Aunque la discusión de la eficacia de los modelos teóricos de sustitución y restauración sigue hoy en día, la literatura científica publicada parece mostrar que los investigadores prefieren en la mayoría de los casos, el uso de técnicas restaurativas, especialmente en la población infantil. Es probable, que esta preferencia esté relacionada con la mayor facilidad para la creación de programas informáticos de entrenamiento cognitivo. De hecho, la utilización de los computadores y otras nuevas tecnologías ha ido en aumento durante los últimos años [57], siendo probablemente un factor favorecedor para el uso más frecuente de modalidades restaurativas.

Este resultado es similar al descrito por Wilson [58], quien afirma que uno de los cuatro modelos más utilizados de rehabilitación actualmente se centra en ejercicios para remediar las funciones cognitivas alteradas. Sin embargo, Wilson también resume sus hallazgos en dos premisas principales: (1) el enfoque restaurativo no necesariamente brinda buenos resultados en la práctica clínica, y (2) es importante incluir intervenciones con múltiples enfoques y, además, considerar aspectos emocionales, motivacionales y funcionales de los pacientes.

Por otra parte, el escaso reporte de las ganancias funcionales encontrado es otro aspecto llamativo, ya que uno de los principales indicadores de la efectividad de la rehabilitación, debe ser el incremento en la autonomía y desempeño en las actividades diarias del sujeto [10,11,58]. Este poco reporte de las ganancias funcionales se podría explicar por las dificultades que implica el diseño metodológico de estudios con medidas diferentes a test estandarizados [57]. En otras palabras, tradicionalmente ha resultado más difícil evaluar las ganancias obtenidas de la rehabilitación a través de observaciones o escalas de funcionalidad, ya que estas medidas, a diferencia de los test neuropsicológicos, no suelen tener suficiente evidencia científica que respalde su uso, o pueden tener peores propiedades psicométricas.

Aunque no encontramos revisiones previas que se centraran en describir las ganancias funcionales reportadas, los estudios encontrados en la literatura en diferentes artículos de revisión, parecen en su mayoría no reportar o no haber conseguido ganancias funcionales en los pacientes después de los tratamientos [33,34,59,60].

Por otra parte, la poca inclusión de la familia en el proceso de RN es también un aspecto que llama la atención, teniendo en cuenta el gran valor terapéutico que tiene el apoyo familiar y social en los pacientes con déficits cognitivos [10,11]. De hecho, hoy en día se espera que no sea sólo el especialista quien decida qué es lo mejor para el paciente, sino que todos los planes y metas se realicen en conceso con el paciente y sus familiares [57]. Es probable que esta ausencia de participación en el proceso esté relacionado con las alteraciones frecuentemente reportadas en familiares y cuidadores de pacientes con alteraciones cognitivas, como depresión [61], sobrecarga [30] y baja satisfacción con la vida [25], entre otros. Además, la diversidad de necesidades de los familiares [27,57] y, en algunos casos, la dificultad para le medición e identificación de las mismas [62], podría dificultar en ocasiones el diseño de estrategias de entrenamiento que se sumen a la intervención con el paciente.

Los resultados de esta revisión son muy importantes desde el punto de vista clínico, ya que refleja la tendencia actual de enfoques de RN y plantea la necesidad de utilizar modelos más holísticos para la consecución de mejores resultados en los pacientes con alteraciones cognitivas, así como de incluir el trabajo con familiares y cuidadores [57].

Se plantea que uno de los grandes beneficios de los enfoques holísticos es la visión integral del paciente, Prigatano [63] propone que la RN debe comenzar por la subjetividad del mismo. El paciente debe ser tratado desde una perspectiva fenomenológica con el fin de comprender su realidad e incrementar su compromiso en el proceso de RN. De acuerdo con este enfoque la RN se convierte en un proceso integral donde se estimula la mejoría de las alteraciones, pero también se les enseña a los pacientes y familiares a manejar las consecuencias de dichas alteraciones en situaciones de la vida cotidiana

Por otra parte, estos resultados también muestran la importancia de que en futuros estudios de RN se incluya las ganancias funcionales, ya que en algunos casos la rehabilitación funcional puede ser casi completa, a pesar de que no se muestren avances en la medición con tests estandarizados [57]. Además, la realización de tareas cognitivas de laboratorio es mucho menos importante para el paciente que la realización de esas mismas tareas en la vida diaria [60].

A pesar de la importancia de estos hallazgos, esta revisión tiene algunas limitaciones que deben ser tenidas en cuenta. En primer lugar, sólo se revisaron artículos en inglés y en español, lo que deja por fuera el resto de la literatura de otros idiomas. Para futuros trabajos sería importante incluir revisión de otros idiomas, que permitan conocer el trabajo en otras regiones del mundo. En segundo lugar, la revisión se basó en las características de la rehabilitación reportadas en los artículos encontrados. Es posible que algunos de los trabajos revisados incluyeran otras modalidades de rehabilitación, así como medidas funcionales o actividades con la familia, que no describieron en la publicación, y por lo tanto no fueron tenidas en cuenta dentro de nuestra clasificación. Finalmente, no se realizó un análisis del tipo de diseño de investigación utilizado en los artículos. Este análisis permitiría conocer con mayor precisión la relación entre las variables revisadas en este artículo y la utilidad de la RN en cada estudio.

En conclusión, en la actualidad la gran mayoría de los reportes de RN que existen en la literatura revisada se centran en el uso de modalidades restaurativas de rehabilitación, no suelen mostrar claramente las ganancias funcionales, ni vincular de manera frecuente a los familiares en el proceso de rehabilitación. Es necesario considerar estos aspectos para el diseño de mejores trabajos en RN.

Conflictos de interés

Los autores declaran no tener ningún conflicto de inter

Fuentes de financiación

os autores declaran no tener fuentes de financiación.

Literatura citada

Lannoo E, Brusselmans W, Van Eynde L, Van Laere M, Stevens J. Epidemiology of acquired brain injury (ABI) in adults: prevalence of long-term disabilities and the resulting needs for ongoing care in the region of Flanders, Belgium. Brain Inj 2004; 18(2):203–11.

Departamento Administrativo Nacional de Estadística, Repúbhlica de Colombia. Información estadística de la discapacidad. Dirección de censos y de- mografía. Bogotá DC: Departamento Administrativo Nacional de Estadística, Repúbhlica de Colombia; 2004.

Marchio P, Previgliano I, Goldini C, Murillo-Cabezas F. Traumatismo craneoencefálico en la ciudad de Buenos Aires: estudio epidemiológico pros- pectivo de base poblacional. Neurocirugía 2006; 17:14–22.

Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, Ofi- cina de Area para Colombia y Venezuela. La niñez Colombiana en cifras. Bogotá DC: Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, Oficina de Area para Colombia y Venezuela; 2002.

De Noreña D, Ríos-Lago M, Bombín-González I, Sánchez-Cubillo I, García-Molina A, Tirapu-Ustárroz J. Efectividad de la rehabilitación neuropsicoló- gica en el daño cerebral adquirido (I): Atención, velocidad de procesamiento, memoria y lenguaje. Rev Neurol 2010; 51(11):687–98.

Guerrero-Pertíñez G, García-Linares A. Plataformas de rehabilitación neuropsicológica: estado actual y líneas de trabajo. Neurología 2015; 30(6):359–66.

Sohlberg MM, Mateer CA. Cognitive rehabilitation: an integrative neuropsychological approach. New York: Guilford Press; 2001

Mateer K. Introducción a la rehabilitación cogni- tiva. Av Piscol Clin Latinonot 2003; 21:11–20.

Mateer CA, Sira CS. Cognitive and emotional consequences of TBI: intervention strategies for vocational rehabilitation. NeuroRehabilitation 2006; 21(4):315–26.

De los Reyes Aragón CJ, Moreno A, Arango-Lasprilla JC. Introducción a la Rehabilitación Neuropsi- cológica. En Ramos R (editor). Guía Básica en Neurociencias. Guadalajara, México: Universidad de Guadalajara; 2011. p. 379–405. ,

Mateer CA, Introducción a la rehabilitación Neu- ropsicológica. En: Arango-Lasprilla JC (editor). Rehabilitación Neuropsicolóigca, Mexico DF: Manual Moderno; 2006. p. 1–14.

Malec JF, Basford JS. Postacute brain injury re- habilitation. Arch Phys Med Rehabilitation 1996; 77(2):198–207.

Machuca F, León-Carrión J, Barroso JM. Eficacia de la rehabilitación neuropsicológica de inicio tardío en la recuperación funcional de pacientes con daño cerebral. Rev Española Neuropsicol 2006;8(3-4):81–103.

Cope DN, Hall K. Head injury rehabilitation: ben- efit of early intervention. Arch Phys Med Rehabil 1982;63(9):433–7.

Mazaux JM, De Sèze M, Joseph PA, Barat M. Early rehabilitation after severe brain injury: A French perspective. J Rehabil Med 2001;33(3):99–109.

Sherer M, Sander AM, Nick TG, High WM, Malec JF, Rosenthal M. Early cognitive status and pro- ductivity outcome after traumatic brain injury: Findings from the TBI Model Systems. Arch Phys Med Rehabil 2002;83(2):183–92.

Kemper B, Von Wild K. Neuropsychological fields in early neurotrauma rehabilitation. Zentralblatt für Neurochir 1999;60(4):168–71.

Jørgensen HS. Hospital rehabilitation of patients with severe traumatic brain injury: Current status and organization in Denmark and abroad. Ugeskr Laeger 1997;159(26):4089–92.

Seniow J, Polanowska K, Mandat T, Laudanski K. The cognitive impairments due to the occipi- to-parietal brain injury after gunshot: a success- ful neurorehabiliation case study. Brain Inj 2009; 3.

Ginarte-Arias Y. Rehabilitación cognitiva. Aspec- tos teóricos y metodológicos. Rev Neurol 2001; 33(4):383–7.

Lubrini G, Periañez J, Rios-Lago M. Introducción a la estimulación cognitiva y la rehabilitación neu- ropsicológica. En Muñoz E, Blázquez J, Galpasoro N, González B, Lubrini G, Periáñez J (Editores). Esti- mulación Cognitiva y rehabilitación neuropsicológica. Baecelona: Editorial UOC; 2009. p. 13–34.

Gutiérrez K, De los Reyes C, Rodríguez M, Sánchez Técnicas de rehabilitación neuropsicológica en daño cerebral adquirido: ayudas de memoria externas y recuperación espaciada. Psicol desde el Caribe 2009; 24:147–79.

López-Luengo B. Orientaciones en rehabilitación cognitiva. Rev Neurol 2001; 33(4):383–7.

Arango Lasprilla JC, Moreno A, Rogers H, Francis K. The effect of dementia patient’s physical, cognitive, and emotional/ behavioral problems on caregiver well-being: findings from a Span- ish-speaking sample from Colombia, South America. Am J Alzheimers Dis Other Demen 2009; 24(5):384–95.

Moreno JA, Nicholls E, Ojeda N, De los Reyes-Ara- gón CJ, Rivera D, Arango-Lasprilla JC. Caregiving in Dementia and its Impact on Psychological Functioning and Health-Related Quality of Life: Findings from a Colombian Sample. J Cross Cult Gerontol 2015; 30(4):393-408

Warriner EM, Velikonja D. Psychiatric disturbances after traumatic brain injury: neurobehavioral and personality changes. Curr Psychiatry Rep 2006; 8(1):73–80.

Arango-Lasprilla JC, Quijano MC, Aponte M, Cuervo MT, Nicholls E, Rogers HL, et al. Family needs in caregivers of individuals with traumatic brain injury from Colombia, South America. Brain Inj 2010; 24(7-8):1017-1026.

Jumisko E, Lexell J, Söderberg S. Living with moderate or severe traumatic brain injury: the meaning of family members’ experiences. J Fam Nurs 2007; 13(3):353–69.

De los Reyes-Aragon CJ, Chamorro A, Montaño L, Olmos K, Torres M. Impacto de la discapacidad en la familia de pacientes con diferentes patologías síndrome del cuidador en la enfermedad del alzheimer y el trauma craneoencefálico. Barranquilla: Ediciones Uninorte; 2009.

Lehan T, Arango-Lasprilla JC, De Los Reyes-Aragon CJ, Quijano MC. The ties that bind: The relation- ship between caregiver burden and the neuro- psychological functioning of TBI survivors. Neuro Rehabilitation 2012; 30(1):87–95.

Lehan TJ, Arango-Lasprilla JC, De los Reyes-Aragon CJ, Quijano MC, Godwin E. Dyadic Consensus and Well-Being in Individuals With Traumatic Brain Injury and Their Caregivers in Colombia. Fam J 2012; 20(2):179–86.

Cicerone KD, Dahlberg C, Malec JF, Langenbahn DM, Felicetti T, Kneipp S, et al. Evidence-based cognitive rehabilitation: updated review of the literature from 1998 through 2002. Arch Phys Med Rehabil 2005; 86(8):1681–92.

Van Heugten C, Wolters Gregório G, Wade D. Evidence-based cognitive rehabilitation after acquired brain injury : A systematic review of content of treatment. Neuropsychol Rehabil 2012; 22(5):653–73.

Cicerone KD, Dahlberg C, Kalmar K, Langenbahn DM, Malec JF, Bergquist TF, et al. Evidence-based cognitive rehabilitation: Recommendations for clinical practice. Arch Phys Med Rehabil 2000; 81(12):1596–615.

Cicerone KD, Langenbahn DM, Braden C, Malec JF, Kalmar K, Fraas M, et al. Evidence-based cognitive rehabilitation: Updated review of the literature from 2003 through 2008. Arch Phys Med Rehabil 2011; 92(4):519–530.

Jimenez S, Noguera T. Intervención neuropsicoló- gica de la memoria en un caso infantil diagnosti- cado con VIH. CES Psicología 2014; 7(1):113–29.

Boivin MJ, Busman RA, Bangirana P, Page CF, Opo- ka RO, Giordani B. A Pilot Study of the Neuropsy- chological Benefits of Computerized Cognitive Rehabilitation in Ugandan Children With HIV. Neuropsychology 2010; 24(5):667–673.

Martinez J, Orrantía J. Dislexia y disgrafia de su- perficie evolutivas en español: Un experimento de rehabilitación. Psicopedagogía 2004; 21(64):2–18.

Davies R, Cuetos F, Rodriguez-ferreiro J. Recovery in reading : A treatment study of acquired deep dyslexia in Spanish deep dyslexia in Spanish. Taylor & Francis 2010; 115-1131.

Løhaugen GCC, Beneventi H, Andersen GL, Sund- berg C, Østgård HF, Bakkan E, et al. Do children with cerebral palsy benefit from computerized working memory training. Study protocol for a randomized controlled trial. Trials 2014; 15:269.

Solis V, Quijano MC. Neuropsychological rehabili- tation in a case of ADHD with impulsive predom- inance. Neuripsicol 2014; 9(E2):67–71.

Just TR. Efecto de un programa de entrenamiento metacognitivo en la lectura de niños con proble- mas de lectura en la ciudad de Mérida. Educación y Ciencia 2000; 4(8):77–88.

Corbett C. Rehabilitation of executive functioning following paediatric traumatic brain injury. Cape Town: Department of Psychology, University of Cape Town; 2004

Sjö NM, Spellerberg S, Weidner S, Kihlgren M. Train- ing of attention and memory deficits in children with acquired brain injury. Acta Paediatr 2009; 99(2):230–6.

Nejati V, Pouretemad HR, Bahrami H. Attention training in rehabilitation of children with devel- opmental stuttering. Neuro Rehabilitation 2013; 32(2):297–303.

Kesler SR, Lacayo NJ, Jo B. A pilot study of an online cognitive rehabilitation program for execu- tive function skills in children with cancer-related brain injury. Brain Inj 2011; 25(1):101–12.

Krasny-Pacini A, Limond J, Evans J, Hiebel J, Bend- jelida K, Chevignard M. Context-Sensitive Goal Management Training for Everyday Executive Dysfunction in Children After Severe Traumat- ic Brain Injury. J Head Trauma Rehabil 2014; 29(5):E49–64.

Martínez González AE, Martínez López MD, Alonso García IM. Intervención integral en un niño con epilepsia y síntomas de déficits de atención con hiperactividad. Escritos Psicol / Psychol Writings 2014; 7(3):42–9.

Coyne JH, Borg JM, DeLuca J, Glass L, Sumowski JF. Retrieval Practice as an Effective Memory Strategy in Children and Adolescents With Trau- matic Brain Injury. Arch Phys Med Rehabil 2015; 96(4):742–5.

Wade SL, Kurowski BG, Kirkwood MW, Zhang N, Cassedy a., Brown TM, et al. Online Problem-Solv- ing Therapy After Traumatic Brain Injury: A Randomized Controlled Trial. Pediatrics 2015; 135(2):487–95.

Ginarte-Arias Y. Orientaciones en rehabilitación cognitiva. Revista Neurol 2001; 33(4):383–7.

Reina Just T, Sánchez P. Efecto de un programa de entrenamiento metacognitivo en la lectura de niños con problemas de lectura en la ciudad de Mérida. Educación y ciencia 2000; 4(8):77–88.

Goldstein K. Die Behandlung, Fürsorge, und Be- gutachtung der Hirnverletzten. Leipzing: Vogel; 1919.

Poser U, Kohler J, Schonle P. Historical Review of Neuropsychological Rehabilitation in Germany. Neuropsychol Rehabil 1996; 6(4):257–8.

Christensen A-L. Neuropsychol Rehabil. N° ed. 1. Lisse: Taylor & Francis Group; 1996.

Zangwill O. Psychological aspects of rehabilitation in cases of brain injury. Br J Psychol Gen Sect. 1947; 37(2):60–9.

Wilson BA, Gracey F, Evans JJ. Neuropsychologi- cal Rehabilitation: Theory, Models, Therapy and Outcome. Cambridge: Cambridge University Press; 2009.

Wilson BA. Cognitive Rehabilitation: How it is and how it might be. J Int Neuropsychol Soc. Cambridge University Press; 1997.

O’Brien AR, Chiaravalloti N, Goverover Y, DeLuca J. Evidenced-Based Cognitive Rehabilitation for Persons With Multiple Sclerosis: A Review of the Literature. Arch Phys Med Rehabil 2008; 89(4):761–9.

Rohling ML, Faust ME, Beverly B, Demakis G. Effectiveness of Cognitive Rehabilitation Fol- lowing Acquired Brain Injury : A Meta-Analytic Re-Examination of Cicerone et al .’ s ( 2000 , 2005 ) Systematic Reviews. Neuropsychology 2009; 23(1):20–39.

Stevens LF, Arango-Lasprilla JC, Deng X, Schaaf KW, De Los Reyes Aragón CJ, Quijano MC, et al. Factors associated with depression and burden in Spanish speaking caregivers of individuals with traumatic brain injury. Neuro Rehabilitation 2012; 31(4):443–52.

Rivera D, Perrin PB, Senra H, De los Reyes-Aragón CJ, Olivera SL, Villaseñor T, et al. Development of the family needs assessment tool for caregivers of individuals with neurological conditions in Lat- in America. Psicol desde el Caribe 2013; 30:1–20.

Prigatano G. Principles of neuropsychological re- habilitation. Oxford: Oxford University Press; 1999.