Artículo de Investigación

Nivel de conocimientos, tipo de actitud y prácticas de los estudiantes de medicina sobre el vih/sida (Barranquilla, Colombia): estudio descriptivo

Level of knowledge, attitude and practices such students of a medical program on hiv/aids (Barranquilla, Colombia): descriptive study

Nivel de conocimientos, tipo de actitud y prácticas de los estudiantes de medicina sobre el vih/sida (Barranquilla, Colombia): estudio descriptivo

Archivos de Medicina (Col), vol. 17, núm. 1, pp. 54-63, 2017

Universidad de Manizales

Esta obra está bajo una Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-SinDerivar 3.0 Internacional.

Recepción: 01 Marzo 2017

Corregido: 22 Marzo 2017

Aprobación: 25 Abril 2017

Resumen: Objetivo: describir el nivel de conocimientos, tipo de actitud y prácticas de los estudiantes de un programa de medicina sobre el VIH/SIDA de la ciudad de Barranquilla. Materiales y métodos: estudio transversal. Se encuestaron 185 estudiantes de primero a doceavo semestre de medicina, Se aplicó el Cuestionario CAP (conocimientos, actitudes y prácticas) sobre VIH/SIDA, del IPPF (International Planned Parenthood Federation), del cual se tomaron 26 preguntas relacionadas con nivel de conocimiento, 25 relacionadas con actitudes y 5 con prácticas frente a VIH, además se tuvieron en cuenta las variables sociodemográficas (edad, sexo, semestre). Se realizó análisis univariado (promedio, desviación estándar, frecuencia relativa y frecuencia absoluta) y Bivariado mediante (frecuencia relativa, frecuencia absoluta y prueba chi cuadrado). Resultados: promedio de edad de los participantes: 20,3 años (DE+/-:2,36); No se encontraron diferencias significativas (p>0,05) por género, con respecto a los conocimientos, las actitudes y las prácticas, pero sí se obtuvieron diferencias (p<0,05) por semestre, relacionadas con el tratamiento, la prevención y la postura frente a la atención de los pacientes. Conclusión: nivel de conocimientos aceptable, pero deben fortalecerse aspectos relacionados con la promoción de la salud y que orienten a mejores actitudes y prácticas frente a los pacientes y la enfermedad.

Palabras clave: VIH, SIDA, estudiantes, conocimientos, actitudes y práctica en salud.

Abstract: Objective: to describe the level of knowledge, attitude and practices such students of a medical program on HIV / AIDS in the city of Barranquilla. Materials and methods: cross-sectional study. A total of 185 medical students from 1th to 12th semester were surveyed. There were applied a KAP (Knowledge, Attitudes and Practices) Questionnaire on HIV/AIDS, designed for IPPF (International Planned Parenthood Federation), 26 questions related to the level of knowledge, 25 Related to attitudes and 5 with practices against HIV, in addition to sociodemographic variables (age, sex, semester). It was made univariate analysis (mean, standard deviation, relative frequency and absolute frequency) and bivariate analysis (relative frequency, absolute frequency and square test). Results: average age of participants: 20.3 years (SD +/- 2.36); No significant differences (p>0,05) by gender, with respect to knowledge, attitudes and practices were found but some differences were obtained per semester (p<0.05), related to treatment, prevention and posture face care patients. Conclusion: acceptable level of knowledge, but they should be strengthened related to health promotion and to guide better attitudes and practices against patients and disease aspects.

Keywords: HIV, AIDS, students, health knowledge, attitudes, practice.

Archivos de Medicina (Manizales), Volumen 17 N° 1, Enero-Junio 2017, ISSN versión impresa 1657-320X, ISSN versión en línea 2339-3874. Bilbao Ramírez J.L.; Crespo Camacho E.J.; De la Hoz Herrera G.E.; Alcocer Olaciregui A.E.

Bilbao-Ramírez JL, Crespo-Camacho EJ, De la Hoz-Herrera GE, Alcocer-Olaciregui AE. Nivel de conocimientos, tipo de actitud y prácticas de los estudiantes de medicina sobre el vih/sida (Barranquilla, Colombia): estudio descriptivo. Arch Med (Manizales) 2017; 17(1):54-3

Introducción

Por más de 30 años, el VIH/SIDA ha sido considerado una pandemia [1], y su propagación todavía no ha podido ser detenida [2]. Para el año 2011, más de 60 millones de personas habían sido infectadas con VIH, y más de 90% de los casos se produjo en países en desarrollo [3] etc. Más de la mitad de los casos incidentes corresponden a jóvenes entre 15 y 24 años [4,5]. En Colombia, una de cada tres personas infectadas tiene entre 25 y 34 años de edad, y la razón de masculinidad, que en la década de los años 80 fue de 12:1, para el año 2010 fue de 2:1 [6]. Así mismo, los estudiantes pertenecientes a instituciones de educación superior, la mayoría dentro del rango de 20-24 años, tienen un riesgo mayor de contraer infecciones de transmisión sexual, como el VIH/SIDA, que el público en general, tanto por posible contacto en sus prácticas formativas, como, aunque parezca paradójico, debido a niveles más altos de prácticas sexuales de riesgo, posiblemente por comportamiento usual de quienes ingresan a la educación universitaria [7], a pesar que los estudiantes universitarios podrían considerarse que están bien informados y por ende podrían tomar mejores decisiones con respecto a su salud reproductiva y bienestar en general [8].

Por otro lado, debido a la disponibilidad de terapéuticas antirretrovirales cada vez más eficientes, el VIH se ha convirtiendo en una enfermedad infecciosa con el comportamiento de una enfermedad crónica, debido a la expectativa de vida cada vez mayor de los pacientes infectados [9,10], lo cual, entre otras cosas, significa que un mayor número de estudiantes de medicina se encontrará con personas infectadas por el VIH a lo largo de su carrera médica.

Lo anterior, teniendo en cuenta la necesidad de las prácticas formativas y del quehacer profesional del egresado, debe motivar al personal médico a tener un conocimiento suficiente y correcto con respecto al VIH/SIDA y una actitud profesional hacia la enfermedad y los pacientes, no afectada por temores, estigmas y conceptos equivocados [11].

A pesar que el conocimiento adquirido con respecto a las prácticas sexuales seguras y la prevención de su transmisión, es determinante en la propagación del VIH, según Baytner et al, [12] en la mayoría de escuelas de medicina alrededor del mundo, los planes de estudio se centran principalmente en cuestiones como patogénesis de la infección por VIH y la historia natural de la enfermedad, en cursos como biología celular, virología, inmunología y patología, entre otros, desconociendo muchas veces que los estudiantes de medicina deben tener conocimientos claros sobre la enfermedad y actitudes positivas para que puedan llegar a ser mejores médicos.

En Colombia han sido publicados varios estudios que examinan, en estudiantes universitarios, las variables CAP (Conocimientos, Actitudes y Prácticas) [13 -16], pero en la ciudad de Barranquilla, conforme a revisión hecha en bases de datos de tesis de grado de las universidades que cuentan con programas de medicina (Libre, del Norte, Metropolitana y Simón Bolívar), no se encontró información que referencie estudios sobre SIDA desde esta perspectiva; por tanto, el objetivo del presente trabajo fue evaluar los conocimientos, actitudes y prácticas de estudiantes de medicina pertenecientes a una Universidad de la ciudad de Barranquilla, para obtener una mejor comprensión de estas variables y desde ella, construir herramientas para adecuar programas educativos y fomentar la empatía de estudiantes de medicina hacia los pacientes con VIH-SIDA.

Materiales y métodos

Se llevó a cabo un estudio descriptivo transversal, con una muestra estratificada de estudiantes de la Facultad de Medicina de la Universidad Libre seccional Barranquilla (Colombia). La muestra fue calculada con Epiinfo 7(módulo Statcalc), teniendo en cuenta un tamaño poblacional estimado de 1100 estudiantes matriculados en el segundo semestre del año 2015, una frecuencia esperada de 30% [13], un margen de error de 5%, y un nivel de confianza de 95%, para un n=166 sujetos, valor incrementado en poco más de un 10%, para un total de 185 encuestados.

Se incluyeron estudiantes de ambos sexos manteniendo las proporciones de la población, con edades comprendidas entre los 17 y 25 años. Otro criterio de inclusión fue tener matrícula vigente en la Facultad de Medicina. Los criterios de exclusión fueron: sujetos que al momento de la encuesta se encontraran bajo claro influjo de sustancias psicoactivas (es decir, con signos evidentes de alcoholización o consumo de drogas), y quienes se negasen a firmar el consentimiento informado.

Se aplicó el Cuestionario CAP (conocimientos, actitudes y prácticas) sobre VIH/SIDA, del IPPF (International Planned Parenthood Federation) [17], del cual se tomaron 26 preguntas relacionadas con nivel de conocimiento, 25 relacionadas con actitudes y 5 con prácticas frente a VIH, además se tuvieron en cuenta las variables sociodemográficas ( edad, sexo, semestre). Los datos fueron recolectados durante el año 2015.

Para la recolección de la información, una vez el estudiante manifestó su deseo de participar del estudio, un miembro del equipo de investigación lo direccionó para el diligenciamiento de la encuesta anónima en un lugar cómodo para garantizar la obtención de información que no atentare contra la confidencialidad e intimidad del participante.

El procesamiento de la información se hizo mediante Epiinfo 7, y el análisis de los datos se llevó a cabo de manera univariada (promedio, desviación estándar, frecuencia absoluta y frecuencia relativa) para las características del sujeto (sexo, edad y semestre) y bivariada por semestre (primero a cuarto, quinto a décimo y once y doce) y sexo, para cada una de las preguntas relacionadas con las dimensiones de Conocimientos, Actitudes y Prácticas, para lo cual se compararon las proporciones mediante prueba de chi cuadrado, considerando como significativa una p<=0,05.

Como estrategia para el control de sesgos, se tuvo en cuenta que una vez aplicada la encuesta en un nivel semestral, no se incluían más sujetos del mismo, para evitar el sesgo en las respuestas debido a la socialización entre estudiantes, así mismo por tratarse de un tema sensible, se mantuvo el anonimato de las encuestas.

El protocolo fue aprobado por el CIFAC (Centro de investigaciones de la Facultades Ciencias de la Salud de la Universidad Libre Seccional Barranquilla (Colombia)), se utilizó consentimiento informado y/o Asentimiento (para menores de edad) previo al diligenciamiento de la encuesta. En todo momento hubo acogimiento a las Normas de Buenas Prácticas Clínicas en Investigación.

Resultados

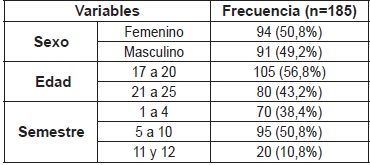

Se encuestaron 185 estudiantes de medicina, alrededor de la mitad de sexo femenino; el promedio de edad fue de 20,3 años (DE+/-: 2,36), con una mayor proporción de estudiantes de 17 a 20 años (56,8%). Todos los semestres estuvieron representados, y la mayoría (50,8%), estaban cursando entre 5 y décimo al momento de la encuesta (Tabla 1).

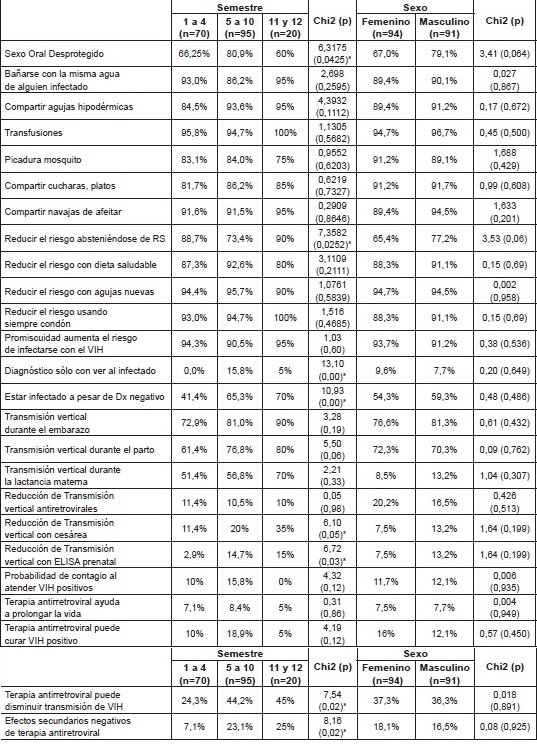

Con respecto a los conocimientos, ninguna de las preguntas tuvo un 100% de respuestas acertadas. Tanto en las mujeres como en los hombres, las proporciones más altas correspondieron a preguntas relacionadas con el mecanismo de infección, como “recibir transfusión de sangre que no ha sido estudiada para detectar el VIH”, y que el riesgo puede reducirse usando agujas nuevas: 94,7% para ambas preguntas en las mujeres, y 96,7% y 94,5% respectivamente para el caso de los hombres (Tabla 2).

En el otro extremo, solamente 7,5% de las mujeres y 7,7% de los hombres estuvieron de acuerdo con que la terapia antriretroviral ayuda a prolongar la vida de las personas. En ninguna de las preguntas sobre conocimiento de VIH/SIDA, se apreciaron diferencias estadísticamente significativas por género (p>0,05). Sin embargo, al estratificar por semestre, se encontraron diferencias importantes en varias preguntas (p<0,05), en la mayoría con porcentajes de acierto inferiores para los estudiantes de semestres diferentes a los correspondientes al año de internado (10 y 11): “una persona puede infectarse por el VIH al tener sexo oral desprotegido”, “reducir el riesgo absteniéndose de Relaciones Sexuales, no se puede hacer diagnóstico sólo con ver al infectado”, “una persona puede estar infectada a pesar de tener un diagnóstico negativo”, “con la cesárea se reduce el riesgo de transmisión vertical”, “con la prueba de ELISA prenatal oportunamente también se reduce el riesgo de transmisión vertical”, “la Terapia antirretroviral puede disminuir transmisión de VIH”, y “esta terapia puede tener efectos secundarios negativos” (Tabla 2).

Datos tomados por el grupo investigador. 2015

Datos tomados por el grupo investigador. 2015- * diferencias estadísticamente significativas (p<=0.05)

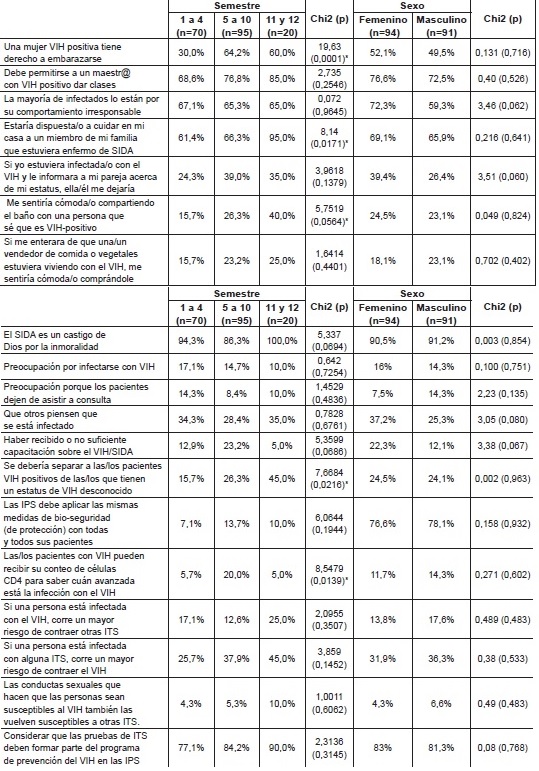

Con respecto a las actitudes, 90,5% de las mujeres y 91,2% de los hombres consideran que El SIDA es un castigo de Dios por la inmoralidad. Así mismo, 83% y 81,3% respectivamente consideran que las pruebas de ITS deben formar parte del programa de prevención del VIH en las IPS. En el otro extremo, los menores porcentajes encontrados respecto a las actitudes sobre VIH/SIDA, se observaron en: “Las conductas sexuales que hacen que las personas sean susceptibles al VIH también las vuelven susceptibles a otras ITS”: 4,3% en mujeres y 6,6% en los hombres. En ninguno de los casos, las diferencias fueron significativas (p<0,05) (Tabla 3).

A diferencia de lo anterior, por semestre sí se encontraron diferencias significativas (p<0,05) en cuatro puntos: “Las/los pacientes con VIH pueden recibir su conteo de células CD4 para saber cuán avanzada está la infección con el VIH”, “Se debería separar a las/los pacientes VIH positivos de las/los que tienen un estatus de VIH desconocido”, “Estaría dispuesta/o a cuidar en mi casa a un miembro de mi familia que estuviera enfermo de SIDA”, y “Una mujer VIH positiva tiene derecho a embarazarse”. En los cuatro casos, los estudiantes de primero a cuarto semestre tuvieron porcentajes más bajos (Tabla 3).

Datos tomados por el grupo investigador. 2015- * diferencias estadísticamente significativas (p<=0.05)

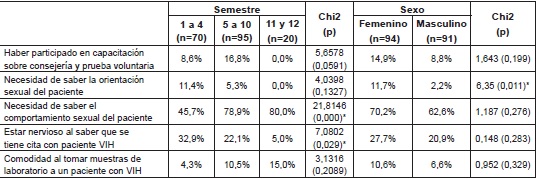

Con respecto a las prácticas relacionadas con VIH/SIDA, los porcentajes más elevados en cada uno de los estratos, se observaron en lo concerniente a “necesidad de saber el comportamiento sexual del paciente”, por semestre, en 80% los estudiantes de 11 a 12; 78,9% en los de 5 a 10; 45,7% en los de 1 a 4 (p<0,05), y por sexo, en 70,2% de las mujeres y 62,6% de los hombres (p>0,05). Llama la atención que mientras que 32,9% de los estudiantes de primero a cuarto se sienten o sentirían nerviosos al saber que se tiene cita con paciente VIH, este porcentaje solo fue de 22% en los de quinto a décimo, y 5% en los de undécimo y doceavo semestre (p<0,05). En el resto de puntos las diferencias no fueron estadísticamente significativas (p>0,05) por semestre, pero sí lo fueron por sexo (p<0,05), en el caso de la “Necesidad de saber la orientación sexual del paciente”: 11,7% de las mujeres frente a 2,2% de los hombres (Tabla 4).

Datos tomados por el grupo investigador. 2015- * diferencias estadísticamente significativas (p<=0.05)

Discusión

El presente estudio tiene algunas limitaciones, al ser de tipo transversal, no se pueden hacer conclusiones de tipo causal en el análisis bivariado. En segundo lugar, el estudio se basó en lo autoreferido por los participantes, lo cual podría tener implícito un componente de sesgos de información, pero el hecho de ser anónimas las encuestas pudo haber influido en que las respuestas hayan sido honestas. A pesar de estas limitaciones, esta investigación contribuye a llenar algunos vacíos en la literatura referente a la ciudad de Barranquilla, y para el grupo investigador es novedoso, ya que no se ha encontrado un estudio similar en estudiantes de medicina en Barranquilla, de los cuales se espera tengan mejores respuestas que la población en general [18]. Sin embargo, hubo varios conceptos erróneos relacionados con la transmisión de la enfermedad, como en los resultados de un estudio entre los estudiantes de medicina de primer año en la ciudad de Madrás [19], en la India, donde el 14% de los estudiantes no sabía si el VIH transmite por los mosquitos. Resultados semejantes también se encontraron en un estudio realizado por Najem y Okuzu [20], en donde los estudiantes de semestres inferiores tenían porcentajes de acierto menores que los de semestres superiores.

Es posible suponer que los estudiantes de semestres superiores tienen mejores resultados, por lo que han sido expuestos a más conocimientos y experiencias relacionadas con la enfermedad [21]. Se puede suponer que el hecho que, en general, haya una mejora en el conocimiento a lo largo de los años preclínicos, pueda explicarse porque la promoción del conocimiento sobe VIH-SIDA continúa durante los años clínicos [22].

Sin embargo, tanto los conocimientos, como las actitudes y las prácticas en los estudiantes de medicina deben mejorar desde semestres inferiores, en especial a partir del momento en que entran en contacto con los pacientes, ya que deben ser plenamente conscientes de las precauciones universales, de los métodos de prevención adecuados y de la relación empática que deben desarrollar. Esta importante información debería ser proporcionada a los estudiantes de medicina desde mucho antes de empezar sus prácticas clínicas, para identificar y corregir percepciones inadecuadas que podrían interferir con la calidad de la atención médica más adelante.

Los resultados mostraron también, que un porcentaje importante de estudiantes tenían ciertos prejuicios que podrían afectar la práctica [23], y no tener que llegar a situaciones como la descrita por Ahmed et al, [24] quienes encontraron que la mayoría de los estudiantes mostraron temor de incompetencia en el tratamiento, la atención o incluso asesoramiento de los pacientes

Por otro lado, aunque las diferencias de género podrían atribuirse a creencias y comportamientos individuales con respecto a la promoción de la salud y prevención de la enfermedad, en el presente estudio no se encontraron diferencias significativas en casi todas las respuestas por género, tal como en el estudio de Durojaive et al, [25] a diferencia de artículos similares en los cuales se observan diferencia de género a favor de las mujeres, especialmente en cuanto a los conocimientos [26,27].

En conclusión, esta investigación reveló un nivel de conocimientos importante sobre el VIH/SIDA, con respuestas similares según género y con algunas diferencias significativas por semestre académico. Se recomienda que los contenidos disciplinares de los Microcurrículos referidos a la promoción de la salud deben ampliarse hacia la inclusión de cambios de actitud hacia el VIH y las personas que viven con el VIH, pero también deben abordar aspectos clave sobre conocimiento de la enfermedad, comportamientos sexuales de riesgo, para contribuir de manera efectiva a un comportamiento cada vez más seguro por parte de los futuros profesionales de la medicina, quienes deben, en razón de su quehacer profesional, ser agentes eficaces en la educación sobre VIH—SIDA.

Agradecimientos

Los autores agradecen a la Facultad de Medicina de la Universidad Libre Seccional Barranquilla.

Conflictos de interés:

Los autores declaran no tener conflictos de interés.

Fuentes de financiación:

El presente trabajo fue autofinanciado.

Literatura citada

Addis Z, Yalew A, Shiferaw Y, Alemu A, Birhan W, Mathewose B, et al. Knowledge, attitude and practice towards voluntary counseling and testing among university students in Northwest Ethiopia: a cross sectional study. BMC Public Healt 2013; 13(714):2-8.

Shiferaw Y, Alemu A, Girma A, Getahun A, Kassa A, Gashaw A, et al. Assessment of knowledge, attitude and risk behaviors towards HIV/AIDs and other sexual transmitted infections among preparatory students of Gondar town, northwest Ethiopia. BMC Research Notes 2011; 4(505):2-8.

Gao X, Wu Y, Zhang N, Tang J, Qiu J, Lin X, et al. Effectiveness of School-based Education on HIV/AIDS Knowledge, Attitude, and Behavior among Secondary School Students in Wuhan, China. Plos One 2012; 7(9):1-8.

UNAIDS (Joint United Nations Programme on HIV/ AIDS). UNAIDS Report on the Global HIV/ AIDS Epidemic Update, 2011. Geneva: Joint United Nations Programme on HIV/ AIDS 2012

Mutinta G, Govender K, The social-environmental determinants of students’ sexual risk behaviour and HIV prevention at the University of Kwa Zulu Natal. J Hum Ecol 2012; 38:17–29.

Santa-Maria M, Londoño B, Burgos G, Urquijo L, Luque R, Patriota T, et al. Panorama del VIH-SIDA en Colombia 1983-2012: un análisis de situación. Bogotá: Ministerio de Salud y Protección SocialFondo de Población de Naciones Unidas; 2012.

Akintola O, Ngubane L, Makhaba L. ‘I did it for him, not for me’: An exploratory study of factors influencing sexual debut among female university students in Durban, South Africa. J Health Psychol 2012; 17:143–53.

Lewis JE, Miguez-Burbano M, Malow RM. HIV risk behaviour among college students in the United States. Coll Stud J 2009; 39:231–44.

World Health Organization. Global update on the health sector response to HIV, 2014. Geneva: World Health Organization; 2015.

Martínez L, Corral A, Serrano D, Furtado M, Díaz H, Machado L, Barzaga M, et al. Mortalidad a largo plazo y pérdida del seguimiento de pacientes en terapia antirretroviral. Rev Cubana Med 2014; 53(4):373-91.

Poletto M, Heck C, Calsa D, Moskovics J. Pensamentos automáticos e crenças centrais associados ao HIV/AIDS em indivíduos soropositivos. Temas em Psicologia 2015; 23(2):243-53

Baytner R, Lorber M, Hermoni D. Assessment of the knowledge and attitudes regarding HIV/AIDS among pre-clinical medical students in Israel. BMC Research Notes 2014; 7:168

Mazo Y, Domínguez L, Cardona J. Conocimientos, actitudes y prácticas en adolescentes universitarios entre 15 y 20 años sobre VIH/SIDA en Medellín, Colombia 2013. Medicas UIS 2014; 27(3):35-45.

Vera L, López N, Orozco L, Caicedo P. Conocimientos, actitudes y prácticas sexuales de riesgo para adquirir infección por VIH en jóvenes. Acta Med Colomb 2001; 26(1):16-23.

Cardona J, Hernández J, Suárez G, Zapata W.Conocimientos actitudes y prácticas sobre VIH/ SIDA en estudiantes de educación media de Medellín. Arch Med (Manizales) 2015; 11(4):1-10.}

Orcasita L, López M, Gómez C. Conocimientos sobre riesgos frente a infecciones de transmisión sexual (ITS) en estudiantes universitarios de la ciudad de Cali. Informes Psicológicos 2014; 14(1):143-58.

IPPF (International Planned Parenthood Federation). Encuesta CAP (Conocimientos, Actitudes y Prácticas) para las y los Proveedores de Atención a la Salud y otro Personal en relación con el VIH/ SIDA. London: IPPF; 2008

Chauhan AS, Hussain MA, Pati S, Nallala S, MishraJ. Knowledge and attitudes related to HIV/AIDS among medical and allied health sciences students. Indian J Community Health 2012; 23:96-8.

Amalraj E, Chandrasekaran N, Solomon S, Sumbandam R. First-year medical students’ AIDS knowledge and attitude. Indian J Community Med 1995; 20:36-40.

Najem GR, Okuzu EI. International comparison of medical students’ perceptions of HIV infection and AIDS. J Natl Med Assoc 1998; 90:765-74.

Turhan O, Senol Y, Baykul T, Saba R, Yalçin A.Knowledge, attitudes and behaviour of students from a medicine faculty, dentistry faculty, and medical technology vocational training school toward HIV/AIDS. Int J Occup Med Environ Health. 2010; 23:153-60.

Chew BH, Cheong AT. Assessing HIV/AIDS knowledge and stigmatizing attitudes among medical students in Universiti Putra Malaysia. Med J Malaysia 2013; 68:24-9.

Mohsin S, Nayak S, Mandaviya V. Medical students’ knowledge and attitudes related to HIV/AIDS. Natl J Community Med 2010; 1:146-9.

Ahmed S, Hassali M, Bukhari N, Sulaiman S. A comparison of HIV/AIDS-related knowledge, attitudes and risk perceptions between final year medical and pharmacy students: a cross sectional study. Health MED 2011; 5:317-25.

Durojaiye O. Knowledge, attitude and practice of HIV/AIDS: Behavior change among tertiary education students in Lagos, Nigeria. Ann Trop Med Publ Health 2001; 4(1):

Chng L, Eke-Huber E, Eaddy S, Collins J. Nigerian college students: HIV knowledge, perceived susceptibility for HIV and sexual behaviours. Coll Stud J 2005; 39:60-71.

Oppong Asante K, Oti-Boadi M. HIV/AIDS knowledge among undergraduate university students: Implications for health education programmes in Ghana. Afr Health Sci 2013; 13:270–77.