Monografía: Competencias emocionales en educación

La influencia de las emociones del profesorado no universitario en la evaluación del rendimiento del alumnado

The influence of the emotions of non-university teachers on the evaluation of students’ work

La influencia de las emociones del profesorado no universitario en la evaluación del rendimiento del alumnado

Revista Interuniversitaria de Formación del Profesorado, vol. 31, núm. 1, pp. 91-106, 2017

Universidad de Zaragoza

Recepción: 15 Noviembre 2016

Aprobación: 04 Febrero 2017

Resumen: La influencia de las emociones del profesorado no universitario en el proceso de evaluación del alumnado ha sido poco estudiada. Esta investigación tuvo como objetivo mediante un diseño experimental analizar la influencia de cuatro emociones diferentes (Alegría, Tristeza, Ira y Neutra) en el proceso de evaluación de un texto escrito de un alumno. Los resultados indicaron que la inducción de los diferentes estados emocionales fue eficaz y que afectó de forma diferencial al proceso de evaluación del texto, de forma que la emoción positiva (Alegría) generó una mejor valoración que las emociones negativas (Tristeza e Ira) en los criterios evaluados.

Palabras clave: Evaluación, Emoción, Profesorado.

Abstract: Few studies have focused on the influence of the emotions of non-university teachers on the evaluation process of students’ work. This research analyzes the influence of four emotions (Joy, Sadness, Anger, and Neutral) on the evaluation of a narrative essay written by a student. We found that inducing the emotional states was effective and that emotions sway the evaluation of students’ work by teachers. Specifically, the positive emotion (Joy) generated higher scores than the negative emotions (Sadness and Anger) in the evaluated standards.

Keywords: Evaluation, Emotion, Teachers.

Introducción

Las emociones del profesorado han empezado a considerarse una variable relevante para comprender aspectos diversos de su vida profesional vinculados, por ejemplo, con su propio nivel de bienestar y salud física y mental, así como con las interacciones con el alumnado y el propio funcionamiento de las aulas (Hargreaves, 1998;Sutton y Wheatley, 2003; para una revisión ver, Pekrun y Linnenbrink-Garcia, 2014).

De las diferentes funciones del profesorado, la evaluación es una de las más utilizadas en su trabajo cotidiano. La calificación de los alumnos es una función inherente a las prácticas diarias de cualquier profesor, con la finalidad de enjuiciar sistemáticamente el aprendizaje logrado. Este acto supone un complejo fenómeno donde se manifiestan diferentes variables psicológicas y, más puntualmente, las dimensiones cognitivas y emocionales del propio enseñante. Sin embargo, la investigación sobre la influencia de las emociones de los docentes en la evaluación del alumnado está en sus inicios y plantea nuevos y apasionantes interrogantes porque se empieza a concebir como un factor a tener en cuenta, puesto que los diferentes estados de ánimo ayudan a generar y exteriorizar ideas, pensamientos y juicios al evaluador (Jennings y Greenberg, 2009;Santos-Guerra, 2003;Zembylas y Schutz, 2009). Las múltiples funciones del profesor actúan con frecuencia como una sobrecarga y muchas de ellas ejercen grandes presiones que agotan, e incluso anulan, los recursos individualmente disponibles. Estas exigentes demandas del contexto laboral docente (administración educativa, alumnos, padres, falta de reconocimiento laboral, etc.) suponen un incremento del estrés laboral, con el concurso de emociones negativas intensas como la ira y la ansiedad que indudablemente influyen también en el acto evaluativo, al margen de otras situaciones educativas (Gómez-Ortiz, Romera y Ortega-Ruiz, 2017; Gutiérrez-Cobo, Cabello y Fernández-Berrocal, 2017), dotando al docente de un sesgo emocional en el proceso evaluativo (Cabello, Ruiz-Aranda y Fernández-Berrocal, 2010; Castillo, Fernández-Berrocal y Brackett, 2013; Extremera y Fernández-Berrocal, 2002; 2004; Fernández-Berrocal y Extremera, 2009; Palomera, Fernández-Berrocal y Brackett, 2008).

No obstante, la influencia de las emociones en las tareas de evaluación de los docentes ha sido poco estudiada. Una excepción es la investigación de Brackett, Floman, Ashton-James, Cherkasskiy y Salovey (2013) sobre la evaluación de textos escritos de estudiantes de enseñanza secundaria. En estas investigaciones se analizó un nuevo concepto que puede influir en la evaluación de los alumnos: la valencia emocional del docente. Este concepto está avalado por una extensa literatura científica sobre las relaciones entre las emociones y la cognición (Blau y Klein, 2010; Fiedler, 2000; Forgas, 1998; Fredrickson, 1998, 2000, 2002; Isen, 1984, 1985, 1990, 1999; Olafson y Ferraro, 2001; Schwarz y Clore, 2003). Esta influencia en las tareas de evaluación del profesorado vendría dada por el incremento de la accesibilidad a la información emotivo-congruente en la memoria, de tal forma que los docentes que experimenten emociones positivas tienden a recordar eventos positivos con mayor facilidad que los negativos y viceversa. Brackett et al. (2013) analizaron este efecto en dos estudios. El estudio 1 fue realizado con estudiantes de magisterio (N=89) que realizaban un curso sobre inteligencia emocional y el estudio 2 con profesores de enseñanza secundaria en activo (N=56). Los dos colectivos experimentaron un procedimiento de inducción de estados de ánimo (memoria autobiográfica en situaciones positivas y negativas) que resultó eficaz y evaluaron posteriormente textos escritos realizados por estudiantes de secundaria. Los dos estudios mostraron que las evaluaciones tanto de los estudiantes de magisterio como de los profesores de enseñanza secundaria fueron significativamente más altas en el rendimiento general, la creatividad y la ortografía de los textos escritos por los estudiantes de secundaria en la condición experimental positiva frente a la negativa.

Nuestro estudio

El objetivo de nuestra investigación fue analizar, mediante un diseño experimental, la influencia de determinadas situaciones emocionales (Alegría, Tristeza, Ira y Neutra) en una tarea cognitiva llevada a cabo por profesorado español de enseñanza no universitaria consistente en la valoración de un texto escrito por un alumno. Como procedimiento de inducción de estados de ánimo (PIEA) utilizamos la fuerza del cine que, con su capacidad para influir en el corazón de las personas, nos invitó a servirnos de él como método eficaz y contrastado (Fernández-Megías et al., 2011; Gross y Levenson, 1995; Rottenberg, Ray y Gross, 2007). Al margen de medir las emociones producidas como respuesta, se analizó el impacto emocional de los segmentos de película positivos frente a los negativos ante una tarea cognitiva (Blau y Klein, 2008; Brackett et al., 2013;Fiedler, 2000; Fredrickson, 2000). Para conseguirlo, utilizamos como tarea cognitiva la evaluación de un texto de forma similar a lo que habitualmente realiza el profesorado con sus alumnos al llevar a cabo las tareas cotidianas de valoración continua de los mismos.

Más concretamente y a tenor de los resultados de estudios precedentes, partimos de las hipótesis siguientes:

· Se espera encontrar reactividad emocional diferencial y significativa en el empleo de determinados segmentos de películas como condiciones experimentales (Alegría, Tristeza, Ira y Neutra); y

· Se espera encontrar que al inducir emociones positivas (Alegría), aumente la valoración de los docentes en la evaluación de un texto, comparándolo con la valoración del texto tras inducir emociones negativas o neutras (Tristeza, Ira o Neutra).

Método

Participantes

etapas de la enseñanza no universitaria (profesorado de Infantil, Primaria, Secundaria, Conservatorios de Música y Escuelas Oficiales de Idiomas). De los 200 profesores, 53 eran hombres (26,5%) y 147 mujeres (73,5%). La media de edad de la muestra fue de 37,53 años (DT=8,71), con rango entre 24 y 59 años. Los docentes contaban con una media de 9,73 años de antigüedad de servicios docentes (DT=9,41) con rango entre 0 y 34 años (solo 15% profesores noveles). La participación del profesorado en esta investigación fue voluntaria. No obstante, se ofreció una acción formativa al profesorado participante sobre Inteligencia Emocional con el correspondiente certificado oficial del CEP que actuaba como elemento motivador.

Materiales

Inducción emocional. Para la inducción de los diferentes estados de ánimo se utilizaron pequeños segmentos de películas ya validados previamente como suscitadores de emociones específicas (Gross y Levenson, 1995; Rottenberg et al., 2007; validadas al español por Fernández-Megías et al., 2011). En concreto, se utilizaron los siguientes segmentos de películas:

· Cuando Harry encontró a Sally (When Harry Met Sally) (duración: 2'35"), para inducir a una respuesta de alegría o diversión: dos amigos, Harry y Sally, se encuentran en una cafetería. Sally simula un orgasmo ante el asombro de todos.

· Campeón (The Champ) (duración: 2'51"), para inducir a una respuesta de tristeza: un boxeador, tras un duro combate, muere en los vestuarios en presencia de su hijo de corta edad.

· Grita Libertad (Cry Freedom) (duración: 2'36"), para inducir a una respuesta de ira, enfado o cólera: en Sudáfrica, años 70, durante una manifestación en la que participaban jóvenes y niños de color, la policía blanca abre fuego y mata a cientos de ellos.

· Presentación Neutra (Sticks) (duración: 2'43"), para inducir a una respuesta emocional neutra: unas delgadas barras de distintos colores sobre fondo oscuro van cubriendo toda la pantalla y una vez que esto ocurre, desaparecen y vuelve a empezar la misma rutina.

Cuestionario evaluación emocional para después del segmento de película. Para evaluar el impacto emocional suscitado por las condiciones experimentales, se usó un cuestionario adaptado de Rottenberg et al. (2007). Este cuestionario utiliza 18 estados emocionales divididos en 3 positivos (diversión, felicidad y alegría); 9 negativos (ira, ansiedad, asco, confusión, desprecio, miedo, culpabilidad, tristeza e infelicidad); y 6 ambiguos (amor, vergüenza, interés, orgullo, timidez y sorpresa) que se cuantifican mediante una escala Likert de 9 puntos, del 0 (no/nada) al 8 (muchísimo/a). Al final del cuestionario, se pide también señalar en una escala de simpatía del 0 (desagradable) al 8 (agradable) el conjunto de sentimientos que experimentaron durante la visualización de los segmentos de las películas.

Prueba de evaluación de un texto. Para confeccionar la prueba de evaluación de un texto se recurrió a un juicio de expertos a través del siguiente procedimiento: a 10 profesores pertenecientes a los Departamentos de Lengua y Literatura de Institutos de Enseñanza Secundaria (IES) se les pidió que elaboraran una tarea de evaluación semejante a las que los profesores realizan cotidianamente con sus alumnos, es decir, ante un texto escrito por un alumno, el docente lo valora siguiendo unos criterios de evaluación prefijados con anterioridad.Estos profesores seleccionaron un texto de 141 palabras y establecieron 25 posibles criterios para la evaluación del texto propuesto. Posteriormente se le solicitó a un total de 31 profesores pertenecientes a Departamentos de Lengua y Literatura de otros IES que eligiesen solo 8 de esos 25 criterios con la finalidad de reducir y dotar de operatividad a la prueba resultante. Los 8 criterios resultantes fueron: descriptivo, creativo, imaginativo, original, bello, emotivo, coherente y claro.

Procedimiento

Tras ser recibidos por los experimentadores e informados del procedimiento general del estudio, los participantes fueron asignados aleatoriamente a una de las cuatro condiciones experimentales inductoras de estados de ánimo: Alegría, Tristeza, Ira y Neutra. A continuación, se procedía en pequeños grupos a la proyección del segmento de película asignado con la sala totalmente a oscuras, el sonido a un nivel medio-alto y con la indicación de que lo vieran detenidamente, evitando apartar la vista de él. Inmediatamente después de la visualización del segmento de película, se daba luz y los participantes cumplimentaban el cuestionario de evaluación emocional explicándoles que debían contestar sobre las emociones que hubieran percibido personalmente y no lo que pensaran que debían sentir otras personas. A continuación, los participantes llevaban a cabo la prueba de evaluación del texto. Finalmente, se les agradeció su participación en el estudio y se les despidió cordialmente.

Resultados

Los análisis estadísticos se llevaron a cabo mediante SPSS 22.0 (IBM, USA).

Efecto de la inducción emocional

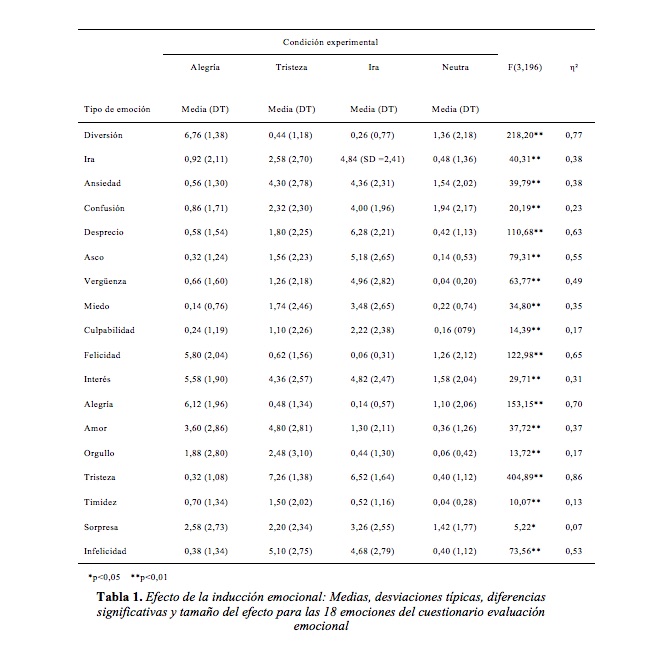

En primer lugar, se comprobó si la visualización de los segmentos de películas (Cuando Harry encontró a Sally, inducción pretendida Alegría; Campeón, inducción pretendida Tristeza; Grita libertad, inducción pretendida Ira; vídeo Neutro, inducción pretendida Neutra) había resultado efectiva como procedimiento experimental de inducción de emociones. Para ello se realizaron análisis de varianza (ANOVA), que mostraron diferencias significativas entre las emociones provocadas a los docentes según la condición experimental (ver Tabla 1). La condición experimental Alegría obtuvo las mayores significaciones en emociones afines como felicidad, interés y alegría, siendo el máximo exponente la diversión (F(3,196)=218,20; p<0,01; η²=0,77). A la condición experimental Tristeza, con máximas en emociones positivas, negativas y ambiguas como amor, orgullo, timidez e infelicidad, correspondió la tristeza como emoción suscitada con mayor intensidad, el máximo de toda la comparación (F(3,196)=406,40; p<0,01; η²=0,86). La condición experimental Ira consiguió las puntuaciones más significativas en emociones negativas y ambiguas como ira, ansiedad, confusión, asco, vergüenza, miedo y culpabilidad, con el mayor tamaño del efecto en la variable desprecio (F(3,196)=110,68; p<0,01; η²=0,63). Por último, la condición experimental Neutra obtuvo las mayores puntuaciones en emociones positivas, negativas y ambiguas tales como diversión, interés, sorpresa y ansiedad, siendo el máximo exponente la confusión (F(3,196)=20,20; p<0,01; η²=0,23). De las 18 variables dependientes, la correspondiente a sorpresa tuvo los efectos más bajos, aunque significativos (F(3,196)=5,22; p<0,05; η²=0,07).

TABLA 1

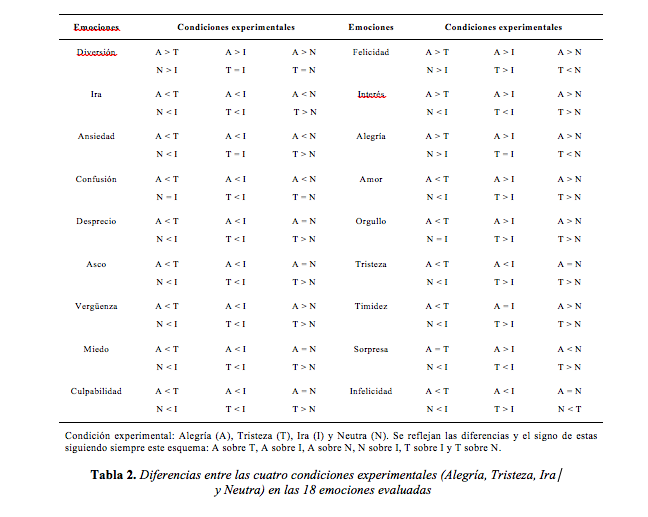

Los análisis post-hoc para evaluar las diferencias entre las cuatro condiciones experimentales en cada una de las emociones evaluadas se muestran en la Tabla 2.

TABLA 2

También se encontraron diferencias significativas para la cuantificación del conjunto de sentimientos (F(3,196)=135,97; p<0,001; η²=0,67) que tuvieron los participantes durante la visualización de los segmentos de películas. Siendo la condición Alegría la más agradable (M=7,02) y la condición Ira la más desagradable (M=1,50), seguida de la condición Tristeza (M=3,04) y la condición Neutra (M=3,90), mostrando los análisis post-hoc diferencias significativas entre todas ellas (p<0,01).

Efecto de la inducción emocional sobre la evaluación del texto

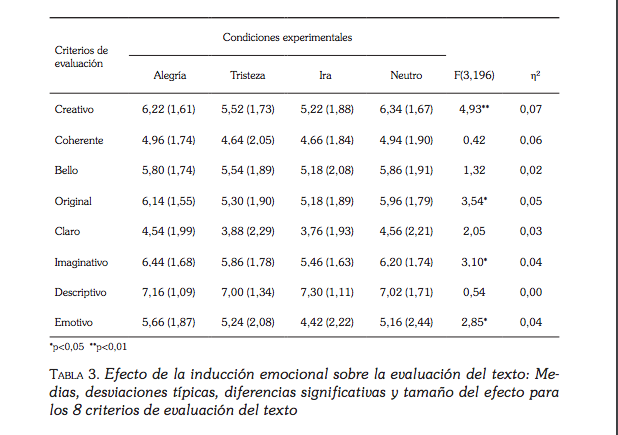

Para comprobar la hipótesis de que el estado emocional inducido en los docentes influiría sobre la evaluación del texto, se realizó un ANOVA con la condición experimental como variable independiente y utilizando los 8 criterios de evaluación del texto como variable dependiente. Los análisis mostraron que en la condición experimental Alegría, la valoración de los docentes fue significativamente mejor que en las condiciones experimentales de Tristeza e Ira en un 50% de los criterios evaluados (ver Tabla 3). En concreto, en los criterios Creativo (F(3,196)=4,93; p<0,01; η²=0,07), Original (F(3,196)=3,54; p<0,05; η²=0,05), Imaginativo (F(3,196)=3,11; p<0,05, η²=0,05) y Emotivo (F(3,196)=2,85; p<0,05; η²=0,04).

TABLA 3

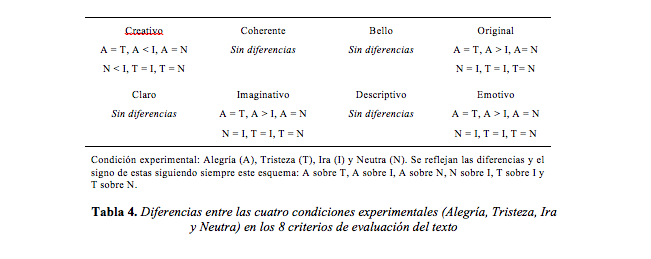

Los análisis post-hoc para evaluar las diferencias entre las cuatro condiciones experimentales en los 8 criterios de evaluación del texto se muestran en la Tabla 4.

TABLA 4

Discusión

Las emociones del profesorado en el aula han sido estudiadas desde múltiples perspectivas (Hargreaves, 1998; Pekrun y Linnenbrink-Garcia, 2014; Sutton y Wheatley, 2003), aunque la influencia de las emociones del profesorado en el proceso de evaluación del alumnado ha sido menos explorada (Brackett et al., 2013). Este estudio tuvo como objetivo principal, mediante un diseño experimental, analizar la influencia de cuatro emociones diferentes (Alegría, Tristeza, Ira y Neutra) en una tarea cognitiva llevada a cabo por profesorado de enseñanza no universitaria, consistente en la valoración de un texto escrito por un alumno. La presente investigación mostró que la inducción de los diferentes estados emocionales fue eficaz y que además afectó de forma diferencial al proceso de evaluación del texto, de forma que la emoción positiva (Alegría) generó una mejor valoración que las emociones negativas (Tristeza e Ira) en un 50 % de los criterios evaluados.

El primer objetivo del presente estudio fue examinar los efectos de inducciones de ánimo positivos y negativos mediante segmentos de películas como condición experimental. Los resultados obtenidos fueron concluyentes, mostrando un gran impacto de los estímulos elegidos para inducir estados emocionales en la dirección prevista. Estos resultados son consistentes con diferentes revisiones previas sobre la utilización de segmentos de películas, que inducían a estados emocionales positivos y negativos con una efectividad cercana al 100%, frente a otros métodos de PIEA (Gerrards-Hesse, Spies y Hesse, 1994; Westemann, Spies, Stahl y Hesse, 1996). Desde estos primeros trabajos, se ha seguido investigando con éxito en la utilización de segmentos de películas como PIEA (Blau y Klein, 2009; Fernández-Berrocal y Extremera, 2006; Fernández-Megías et al., 2011; Rottenberg et al., 2007), demostrando una serie de ventajas sobre otros métodos, como la validez ecológica, al ser estímulos muy semejantes a los que llegan a las personas en la vida real; la intervención simultánea de los canales visual y auditivo; la experiencia emocional inmediata en tiempo real, sin necesidad de evaluar recuerdos retrospectivos; y la inducción tanto de emociones positivas como negativas o neutras (Stemmler, Heldmann, Paul y Scherer, 2001).

El segundo objetivo de nuestro estudio fue analizar si el estado emocional positivo de los docentes aumentaba la valoración en la evaluación de un texto de un alumno. Los resultados muestran que la inducción de emociones positivas aumenta la valoración de la evaluación de un texto a través de ocho criterios, comparándolo con el rendimiento en la misma tarea tras inducir emociones negativas. Esto es, la valencia emocional del docente influye de forma diferencial en el proceso de evaluación del alumnado. Estos resultados son congruentes con la literatura clásica sobre la influencia de las emociones en la cognición (Blau y Klein, 2008; Fiedler, 2000;Forgas, 1998;Fredrickson, 1998, 2000, 2002; Isen, 1984, 1985, 1990, 1999; Olafson y Ferraro, 2001; Schwarz y Clore, 2003). En concreto, una posible explicación para este hallazgo está relacionada con las aportaciones de Fiedler (2000) respecto a que las emociones positivas potencian el funcionamiento cognitivo en tareas asociadas con procesos de razonamiento global, como es el caso del tipo de tarea de evaluación empleada en nuestro estudio, donde no existen respuestas o puntuaciones concretas. Igualmente, Fredrickson (2000) describe en su modelo la forma de las emociones positivas en términos de ampliación del repertorio de pensamientos y acciones, y su función en términos de construcción o mejora de los recursos personales. Estas consideraciones coinciden también con las investigaciones que subrayan que las emociones positivas promueven estrategias cognitivas e incrementan el pensamiento creativo (Foder y Greenier, 1995; Isen, 1990, 1999).

Nuestros resultados también coinciden con los obtenidos en la investigación de Brackett et al. (2013) en EE.UU. sobre la influencia de las emociones positivas y negativas de los profesores en la evaluación del alumnado, confirmando su importancia y aportando a su vez validez transcultural al fenómeno estudiado.

Limitaciones del estudio

El presente estudio es susceptible de mejoras. En principio, se nos presentó el problema de la falta de paridad entre hombres y mujeres en el colectivo docente (el 73,5% eran mujeres). Existe pues la posibilidad de que los resultados no puedan generalizarse a los docentes varones dadas las diferencias existentes en competencias emocionales vinculadas al género (Cabello, Sorrel, Fernández-Pinto, Extremera y Fernández-Berrocal, 2016). Otras limitaciones vienen dadas por la utilización de autoinformes para medir los estados de ánimo después de la inducción emocional (cuestionario evaluación emocional para después de la película). Estas dificultades se podrían subsanar en otros estudios posteriores utilizando medidas psicofisiológicas relacionadas con los estados de ánimo (Blau y Klein, 2008; Denson, Grisham y Moulds, 2011; Salovey, Stroud, Woolery y Epel, 2002).

Conclusión

Las emociones del profesorado son una dimensión indispensable para comprender su vida profesional y nuestra investigación muestra su influencia en el proceso de evaluación del alumnado. En concreto, nuestro estudio mostró que la inducción de diferentes estados emocionales en profesores de enseñanza no universitaria sesga el proceso de evaluación del alumnado, generando la emoción positiva una valoración mejor que las emociones negativas. Estos resultados aportan nuevas evidencias sobre la vital importancia del mundo emocional en las prácticas docentes, así como su repercusión directa en los resultados académicos de sus estudiantes.

Todo ello nos lleva a reflexionar sobre la importancia de desarrollar la Inteligencia Emocional (IE) en el profesorado para que aprendan a percibir y comprender qué emociones están sintiendo, y saber cambiarlas y regularlas para que no influyan injustamente en el proceso de evaluación (Cabello et al., 2010; Castillo et al., 2013; Extremera y Fernández-Berrocal, 2004; Fernández-Berrocal y Extremera, 2009; Palomera et al., 2006). Sin embargo, la formación inicial del profesorado de Educación Primaria y Secundaria en el aprendizaje emocional prácticamente no existe. Por esta razón, mientras no actúen las Administraciones Educativas, los docentes tendrían que adquirir las habilidades imprescindibles para un buen desarrollo de la inteligencia emocional propia a través de la formación continua. No hay que olvidar que el profesor es modelo de aprendizaje y también modelo emocional que sus alumnos van a tratar de imitar. Igualmente, los docentes habrían de incorporarse a este tipo de formación sobre el desarrollo de la propia IE por otras razones: facilita que se afronten con mayor éxito los muchos contratiempos que genera la profesión, que pueden convertirse en estrés laboral y en bajas laborales, y contrarresta los condicionantes adversos de ese acto cognitivo, como es la evaluación del alumnado por parte del profesorado.

Agradecimientos

Esta investigación fue financiada en parte por los proyectos PSI2012-37490 MEC y SEJ-07325 Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo de la Junta de Andalucía.

Referencias

Blau, R. y Klein, P.S. (2010). Elicited emotions and cognitive functioning in preschool children. Early Child Development and Care, 180(8), 1041-1052.

Brackett, M.A., Floman, J.L., Ashton-James, C., Cherkasskiy, L. y Salovey, P. (2013). The influence of teacher emotion on grading practices: A preliminary look at the evaluation of student writing. Teachers and Teaching: Theory and Practice, 19, 634-646.

Cabello, R., Ruiz-Aranda, D. y Fernández-Berrocal, P. (2010). Docentes emocionalmente inteligentes. Revista Electrónica Interuniversitaria de Formación del Profesorado, 32(13,1), 41-49.

Cabello, R., Sorrel, M.A., Fernández-Pinto, I., Extremera, N. y Fernández- Berrocal, P. (2016). Age and Gender Differences in Ability Emotional Intelligence in Adults: A Cross-Sectional Study. Developmental Psychology, 52, 1486-1492.

Castillo, R., Fernández-Berrocal, P. y Brackett, M.A. (2013). Enhancing teacher effectiveness in Spain: A pilot study of the RULER approach to social and emotional learning. Journal of Education and Training Studies, 1, 263-272.

Denson, T.F., Grisham, J.R. y Moulds, M.L. (2011). Cognitive reappraisal increases heart rate variability in response to an anger provocation. Motivation and Emotion, 35(1), 14-22.

Extremera, N. y Fernández-Berrocal, P. (2002). La inteligencia emocional en el contexto educativo. Hallazgos científicos de sus efectos en el aula. Revista de Educación, 332, 97-116.

͟ (2004).La importancia de desarrollar la inteligencia emocional en el profesorado. Revista Iberoamericana de Educación, 33, 1-9.

Fernández-Berrocal, P. y Extremera, N. (2009). La inteligencia emocional y el estudio de la felicidad. Revista Interuniversitaria de Formación del Profesorado, 66(23.23), 85-108.

Fernández-Megías, C., Mateos, J.C.P., Ribaudi, J.S. y Fernández-Abascal, E.G. (2011). Validación española de una batería de películas para inducir emociones. Psicothema, 23(4), 778-785.

Fiedler, K. (2000). Towards an integrative account of affect and cognition phenomena usingthe BIAS computer algorithm. En Forgas, J.P. (ed.), Feeling and thinking: Affective influences on social cognition. Cambridge: Cambridge University Press, 223–252.

Foder, E.M. y Greenier, K.D. (1995). The power motive, self-affect, and creativity. Journal of Research in Personality, 29, 242-252.

Forgas, J.P., Burnham, D.K. y Trimboli, C. (1988). Mood, memory and social judgment in children. Journal of Personality and Social Psychology, 54, 697–703.

Fredrickson, B.L. (2000). Positive emotions. En Snyder, C.R. y López, S.J. (eds.), Handbook of Positive Psychology. New York: Oxford University Press.

͟ (1998). What good are positive emotions? Review of General Psychology, 2, 300–319.

͟ (2002). Positive emotions. En Snyder, C.R. y López, S.J. (eds.), Handbook of positive psychology. Oxford: Oxford University Press, 120-134.

Gerrard-Hesse, A., Spies, K. y Hesse, F.H. (1994). Experimental inductions of emotional states and their effectiveness: A review. British Journal of Psychology, 85, 55-78.

Gómez-Ortiz, O., Romera, E.M. y Ortega-Ruiz, R. (2017). La competencia para gestionar las emociones y la vida social y su relación con el fenómeno del acoso y la convivencia escolar. Revista Interuniversitaria de Formación del Profesorado, 88(31.1), 27-38

Gross, J.J. y Levenson, R.W. (1995). Emotion elicitation using films. Cognition and Emotion, 9, 87-108.

Gutiérrez-Cobo, M.J., Cabello, R. y Fernández-Berrocal, P. (2017). Inteligencia emocional, control cognitivo y el estatus socioeconómico de los padres como factores protectores de la conducta agresiva en la niñez y la adolescencia. Revista Interuniversitaria de Formación del Profesorado, 88(31.1), 39-52

Hargreaves, A. (1998). The emotional practice of teaching. Teaching and Teacher Education, 14, 835-854.

Isen, A.M. (1984). Toward understanding the role of affect in cognition. En R. Wyer y T. Srull (Eds.), Handbook of social cognition. Hillsdale, NJ: Erlbaum: 179–236.

͟ (1985). Asymmetry of happiness and sadness in effects on memory in normal college students: Comments on Hasher, Rose, Zacks, Sanft, and Doren. Journal ofExperimental Psychology: General, 114, 388–391.

͟ (1990). The influence of positive and negative affect on cognitive organization: Some implications for development. En Stein, Leventhal y Trabasso (eds.), Psychological and biological approaches to emotion. Hillsdale, NJ: Erlbaum, 75–94.

͟ (1999). Positive affect. En Dalgleish y Power (eds.), Handbook of cognition and emotion. Sussex: Wiley, 521–539.

Jennings, P.A. y Greenberg, M.T. (2009). The prosocial classroom: Teacher social and emotional competence in relation to student and classroom outcomes. Review of Educational Research, 79(1), 491-525.

Olafson, K.M. y Ferraro, F.R. (2001). Effects of emotional state on lexical decision performance. Brain and Cognition, 45, 15–20.

Palomera, R., Fernández-Berrocal, P. y Brackett, M.A. (2008). La inteligencia emocional como una competencia básica en la formación inicial de los docentes: algunas evidencias. Revista Electrónica de Investigación Psicoeducativa, 15(6), 437-454.

Pekrun, R. y Linnenbrink-Garcia, L. (eds.) (2014). International handbook of emotions in education. New York: Routledge.

Rottenberg, J., Ray, R.R. y Gross, J.J. (2007). Emotionelicitation using films. En J.A. Coan y J.J.B Allen (eds.), The handbook of emotion elicitation and assessment. New York, NY: Oxford University Press, 9-28.

Salovey, P., Stroud, L.R., Woolery, A. y Epel, E.S. (2002). Perceivedemotional intelligence, stress reactivity and symptom reports: furtherexplorations using the Trait Meta-Mood Scale. Psychology and Health, 17, 611-627.

Santos-Guerra, M.A. (2003). Dime como evalúas y te diré qué tipo de profesional y de persona eres. Revista Enfoques Educacionales, 5, 69-80.

Schwarz, N. y Clore, G.L. (2003). Mood as information: 20 years later. Psychological Inquiry, 14, 296–303.

Stemmler, G., Heldmann, M., Paul, C. y Scherer, T. (2001) Constraints for emotions specificity in fear and anger: The context counts. Psycho-physiology, 38(2), 275-291.

Sutton, R.E. y Wheatley, K.F. (2003). Teachers' emotions and teaching: a review of the literature and directions for future research. Educational Psychology Review, 15(4), 327-358.

Westermann, R., Spies, K., Stahl, G. y Hesse, F.W. (1996). Relative effectiveness and validity of mood induction procedures: A meta-analysis. European Journal of Social Psychology, 26, 557-580.

Zembylas, M. y Schutz, P.A. (2009). Research on teachers’ emotions in education: Findings, practical implications and future agenda. EnSchutz, P.A. y Zembylas, M. (eds.), Advances in Teacher Emotion Research:The Impact on Teachers' Lives. New York: Springer US, 367-377.

Notas de autor

Enlace alternativo

http://aufop.com/aufop/uploaded_files/revistas/14926983375.pdf#page=92 (pdf)