Monografía: Contribuciones a la Educación desde una Perspectiva Socio-Cultural

Aprendo para que Tú Aprendas Más: Contribuyendo a la Mejora del Sistema Educativo a través de la Formación de Familiares en Comunidades de Aprendizaje

I Learn so You Can Learn More: Helping to Improve the Educational System through Family Education in Learning Communities

Aprendo para que Tú Aprendas Más: Contribuyendo a la Mejora del Sistema Educativo a través de la Formación de Familiares en Comunidades de Aprendizaje

Revista Interuniversitaria de Formación del Profesorado, vol. 32, núm. 3, pp. 47-60, 2018

Universidad de Zaragoza

Recepción: 28 Febrero 2018

Aprobación: 12 Julio 2018

Resumen: El presente artículo analiza cómo la participación de padres y madres en formación de familiares aplicada como actuación educativa de éxito en comunidades de aprendizaje está fomentando que mejore su aprendizaje y se favorezca el rendimiento académico de sus hijos e hijas y su predisposición hacia la formación. Los y las familiares aprenden para que sus hijos e hijas aprendan más. Los datos aportados se han recogido y analizado a partir del trabajo de campo realiza- do en el marco del proyecto I+D+i EDUFAM: mejora del sistema educativo a través de la formación de familiares de grupos vulnerables.

Palabras clave: Formación de familiares, Actuacio- nes educativas de éxito, Comunidades de aprendizaje.

Abstract: The present article analyses how parents’ participation in family education, applied as a successful educational action in learning communities, encourages them to improve their own learning and foster their children’s academic performance and their willingness to learn. Family members learn so that their children’s learning can improve. The data provided have been collected and analysed from fieldwork within the framework of the EDUFAM R&D&I project: improving the education system by educating family members in vulnerable groups.

Keywords: Family education, Successful educational actions, Learning communities.

Introducción

El proyecto comunidades de aprendizaje surgió en 1978 en la Escuela de Personas Adultas de La Verneda-Sant Martí. Este centro tenía y tiene como objetivo conseguir un centro de calidad y comprometido con la mejora del nivel educativo y social (Aubert, Villarejo, Cabré, y Santos, 2016). En 1995 el proyecto de comunidades de aprendizaje se inicia en tres escuelas de Euskadi y posteriormente empieza a desarrollarse en otras comunidades autónomas y desde hace cuatro años vienen implementándose en América Latina (Morlà, 2015).

Comunidades de aprendizaje es un proyecto de transformación a través de cual los centros educativos abren sus puertas a que toda la comunidad pueda participar dentro del centro. Partiendo de los sueños de todos y todas y la planificación de los mismos se inicia el proceso de transformación. En todas las comunidades de aprendizaje se implementan actuaciones educativas de éxito, entre las cuales se sitúa la formación de familiares, gracias a las cuales los resultados educativos del alumnado se ven incrementados.

Las actuaciones educativas de éxito fueron conceptualizadas mediante el Proyecto Integrado INCLUD-ED: Strategies for inclusion and social cohesion in Europe from education, del sexto Programa Marco de la Comisión Europea. La aplicación de estas actuaciones ha generado una mejora de la convivencia y del aprendizaje del alumnado de las comunidades de aprendizaje donde se han pues- to en funcionamiento.

A través de INCLUD-ED se identificaron tres formas de participación de los y las familiares en los centros escolares que se relacionaban directamente con la mejora de la convivencia y resultados educativos en los centros: la participación decisiva, evaluativa y educativa. La formación de familiares se ubica en este último tipo de participación, demostrándose como la adquisición del aprendizaje por parte de los niños y las niñas está fuertemente relacionado con el factor que mientras ellos y ellas están escolarizados, sus padres, madres y familiares estén realizando alguna formación y participando en diversidad de espacios del centro escolar (Flecha, 2015). En este trabajo profundizamos en el impacto que está teniendo la formación de familiares entendida como actuación educativa de éxito en los propios familiares de grupos vulnerables que participan de esta actuación y como este hecho se relaciona de manera directa con la mejora de los resultados escolares de sus hijos e hijas.

Dentro del giro dialógico de las sociedades en el que nos hallamos, donde cada vez se otorga más importancia a la participación de personas tradicionalmente no participantes a través de un diálogo igualitario, es básico que las escuelas también cambien y se adecúen a esa nueva realidad (Díez-Palomar y Flecha, 2010). Los centros se convierten así en lugares donde las familias pueden compartir preocupaciones, resolver posibles dudas y encontrar soluciones conjuntas a problemáticas diversas. La formación de familiares se transforma en una importante herramienta para potenciar la participación de familiares, no sólo en las actividades de formación que vayan dirigidas para ellos y ellas, sino también a que participen en otros ámbitos del centro (García y Ríos, 2014).

Tradicionalmente, la formación de familiares ha sido implementada en las escuelas mediante las Asociaciones de Madres y de Padres (AMPAs), concretándose en actividades puntuales, como charlas y talleres, que se orientan hacia los posibles intereses de los y las familiares. En muchas ocasiones, la participación es reducida debido a que esas actividades no se relacionan directamente con los intereses y/o necesidades de las familias. Esa formación de familiares también muy habitualmente se ha orientado hacia grupos no vulnerables de población, hacia personas que poseen ya una formación previa y a la que en ocasiones tampoco le reporta un gran beneficio esa oferta formativa.

La formación de familiares dirigida a grupos vulnerables en centros educativos es escasa, y más si pensamos en una oferta formativa que se dirija a las necesidades e intereses de estos colectivos. Flecha, Padrós y Puigdellívol (2003) expresan que en los centros que han decidido transformarse en Comunidad de Aprendizaje e implementan actuaciones educativas de éxito como formación de familiares, se registra un aumento de participación activa por parte de éstos y se genera una mejora de los resultados educativos de sus descendientes. Tal y como destaca Moriarty (2006) las familias de grupos vulnerables que reciben un apoyo en su propio aprendizaje, activan tanto su propio capital social como el de sus hijos e hijas, fomentándose de estas forma la aceleración y mejora de los aprendizajes.

Las interacciones en el ámbito académico de madres y padres hacia sus hijos/ as comporta que éstas se impliquen en la educación de todo el alumnado (You y Nguyen, 2011). Para potenciar estas interacciones es básico que madres y padres participen, más allá de actividades lúdicas, en espacios de aprendizaje para formarse y aumentar su confianza en el ámbito escolar (Christou y Puigvert, 2011; Jasis y Ordoñez-Jasis, 2012).

Para asegurar el éxito en los programas de formación de familiares, estos programas tienen que dar respuesta a sus necesidades. Al ser las personas las protagonistas de su propio aprendizaje, aumenta su motivación académica y este hecho repercute positivamente en la mejora del rendimiento educativo del alumnado (Flecha, 2012). Si las familias se socializan académicamente se incrementa su seguridad y se convierten en un soporte fundamental en la educación de sus hijos/as, proporcionándoles así herramientas fundamentales para su éxito académico y autonomía (Benner, Boyle, y Sadler, 2016).

De la misma forma que se potencia una formación dirigida a las familias y se abre el centro a que participen de manera educativa en todos los espacios, resulta fundamental que se transformen las expectativas existentes, tanto dentro del centro como en el entorno. Diversos estudios destacan la importancia de las altas expectativas parentales en la consecución del éxito académico de los hijos/as, ya que éstas son interiorizadas y como consecuencia impacta en las actitudes y el comportamiento ante el aprendizaje, encaminándose así hacia el éxito educativo (You y Nguyen, 2011; Fan, 2001 citado en You y Nguyen, 2011; Keith et al. 1998 citado en You y Nguyen 2011; Castro, Expósito, Lizasoniac, Navarro, y Gaviria, 2015).

De esta forma, las escuelas se abren a la participación educativa de los y las familiares, produciéndose un proceso de transformación que va más allá del pro- pio centro educativo, ya que se transforma el entorno debido al incremento de las expectativas de familiares, profesorado y alumnado. En este sentido, Mead (1973) y Vygotsky (1996) destacaron que el desarrollo tenía lugar primero a nivel social y posteriormente a nivel interno. Este hecho provoca que en comunidades de aprendizaje se le otorgue mucha importancia a las interacciones y que éstas sean lo más diversas posibles, para así fomentar un mejor desarrollo intrapersonal.

Vygotsky destacaba la importancia del contexto, de la parte más social, en los procesos de aprendizaje. Según en el contexto en el que se halle una persona adquirirá una determinada lengua y una cultura específica. De esta forma, pensar y tratar de entender al individuo de manera individual sería un error, ya que no todo lo que está directamente ligado a la persona tiene lugar en la propia persona (Vygotsky, 1995).

Desde la perspectiva sociocultural (Vygotsky, 1995) se destaca la relación di- recta entre el desarrollo cognitivo, la cultura y la sociedad en la que interactúan todas las personas. Este hecho manifiesta la importancia de vincular los procesos de enseñanza y aprendizaje con el contexto sociocultural donde interaccionan las personas (Bruner, 1988; Rogoff, 1993; Vygotsky, 1996).

De esta forma, Vygotsky destaca que mediante la interacción y el lenguaje se va formando la inteligencia y ésta se va desarrollando según se van teniendo más interacciones con personas diversas, adultas o con compañeros y compañeras más capaces (Aubert, Molina, Schubert, y Vidu, 2017; Aubert, Flecha, García, Flecha, y Racionero, 2008). Se contribuye así a potenciar el aprendizaje de los/as niños/ as, alcanzar niveles más altos e ir más allá de lo que puedan hacer de forma independiente. “El aprendizaje despierta una serie de procesos evolutivos internos capaces de operar sólo cuando el niño está en interacción con las personas de su entorno y en cooperación con algún semejante” (Vygotsky, 1996, p. 138).

Las aportaciones de Vygotsky se alejan de las teorías del desarrollo planteadas por Piaget, donde cada etapa evolutiva se desarrolla en un orden fijo e inalterable. En este sentido, Vygotsky remarca la no necesidad de llegar a las diferentes etapas evolutivas para alcanzar y poder desempeñar una actividad, defendiendo que es a partir del aprendizaje que se van pudiendo desarrollar las funciones psicológicas (Vygotsky, 1996).

Wegerif (2007) destacó que desde una perspectiva dialógica, la educación no se tiene que entender cómo un modelo tradicional, sino que se tiene que entender desde la perspectiva de abrir espacios de diálogo igualitario donde las personas puedan cuestionar, reflexionar y discutir para poder llegar al fin. Por tanto, no podemos concebir la cognición social de una persona sin partir del contexto sociocultural donde interactúa y el cual puede transformar (Vygotsky, 1996).

Método

Se ha utilizado metodología comunicativa como enfoque metodológico para abordar el análisis de cómo la formación de familiares en comunidades de aprendizaje está incrementando los resultados educativos de los/as hijos/as de los y las familiares que en ellas participan (Soler, 2015; Puigvert, Christou, y Holford, 2012). Esta metodología parte de la premisa que las personas son agentes sociales capaces de lenguaje y acción (Habermas, 2001), por lo tanto de contribuir a la creación de conocimiento, integrando así la voz de las personas participantes, punto clave en la investigación con grupos vulnerables (Mertens y Biber, 2013).

La orientación comunicativa rompe con la idea jerárquica interpretativa del investigador/a, desmonopolizando el conocimiento experto (Beck, Giddens, y Lash, 1997), pasándose a construir un dialogo igualitario e intersubjetivo a partir de la integración de las contribuciones de participantes e investigadores/as (Habermas, 2001). De esta forma, se rompe con la idea de “investigar a” para pasar a la idea de “investigar para y con” (Flecha y Gomez, 2004).

Participantes

Se seleccionaron un total de 8 centros educativos del Estado Español que cumplieran con los siguientes requisitos:

-

Centros que trabajaran con grupos vulnerables, incluyendo: población gitana, población con bajo nivel socioeconómico, población inmigrante,…

-

Llevar como mínimo dos años implementando formación de familiares.

-

Diversidad en el contenido de la formación de familiares que se lleve a cabo: alfabetización, lenguas, alfabetización digital,…

-

Que hubiera un balance territorial entre Comunidades Autónomas.

Los equipos directivos de los ocho centros seleccionados fueron los que hicieron un listado de las personas que podrían participar en la investigación. Se seleccionaron familiares que llevaban dos años como mínimo asistiendo a formación de familiares y luego se seleccionaron los/as hijos/as de éstos participantes. La muestra fue completada con profesorado representativo de las 8 escuelas que participan de la formación de familiares.

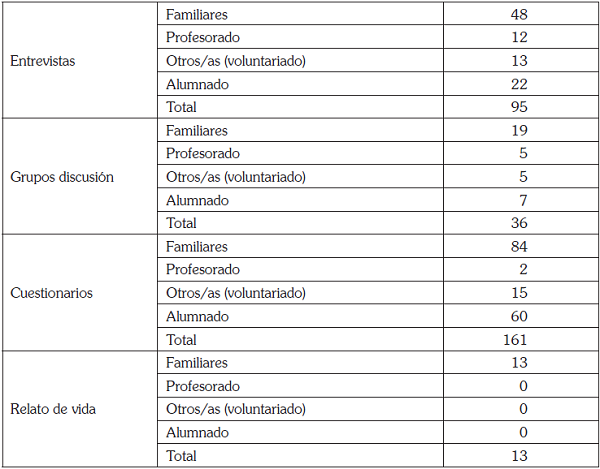

Técnicas de recogida de datos

Las técnicas de recogida de datos aplicadas fueron el relato de vida comunicativo, el grupo de discusión comunicativo (Aubert, Melgar, y Valls, 2011), la entre- vista semiestructurada con orientación comunicativa, y el cuestionario. La aplicación de las mismas se realizó en paralelo, las técnicas no dependían unas de otras, siendo los resultados interpretados de manera convergente, a partir de una triangulación de datos.

Todas las técnicas fueron validadas por el consejo asesor conformado al inicio del proyecto. Este consejo asesor estaba conformado por el investigador principal del proyecto, representantes del equipo oficial de investigación, dos familiares gitanos, tres alumnos/as gitanos y dos voluntarias. Dicho consejo analizó todas las técnicas e hizo las modificaciones oportunas para asegurar su adecuación.

Análisis comunicativo de datos

El análisis de los datos extraídos del trabajo de campo se ha llevado a cabo de manera comunicativa. La metodología comunicativa, al estar orientada hacia la

Elaboración propia

transformación social, diferencia siempre dos dimensiones en sus análisis, la dimensión exclusora y la dimensión transformadora. La primera de ellas engloba aquellas barreras que impiden o dificultan a las personas o colectivos poder disfrutar de una determinada práctica o beneficio social. La dimensión transformadora se centra en los componentes que ayudan a superar las barreras que se encuentran las personas y que les impiden disfrutar de una determinada práctica o beneficio social (Pulido, Elboj, Campdepadrós, y Cabré, 2014; Gómez, Latorre, Sánchez, y Flecha, 2006).

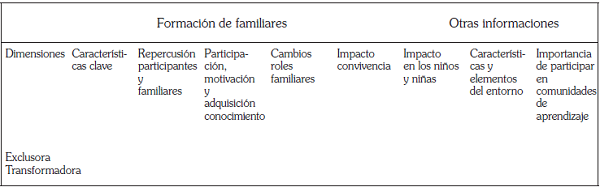

A través del siguiente cuadro se presentan las categorías utilizadas para desarrollar el análisis. Todas las categorías se cruzan con las dos anteriores dimensiones, diferenciándose ente información exclusora y transformadora. En el aparta- do de resultados se plasman sólo citas relativas a la dimensión transformadora, incidiéndose así en todas las potencialidades de la formación de familiares.

Elaboración propia

La primera categoría, “características claves”, contiene información relativa a los aspectos claves de la formación de familiares. La segunda, “repercusión en los propios participantes y en sus familias”, incluye todas aquellas citas que tienen relación con los cambios experimentados por los y las participantes y sus familias. La tercera categoría, “participación, motivación y adquisición del conocimiento”, hace referencia a como la formación de familiares incide directamente en la participación y motivación por el aprendizaje de las y los familiares. La cuarta, “cambios en los roles familiares”, recoge información relativa a los cambios de roles de las familias participantes. La quinta categoría, “impacto en la convivencia”, recoge los cambios en la convivencia escolar producidos en el centro gracias a la formación de familiares. La sexta, “impacto en los niños y las niñas”, agrupa toda información relativa a cómo impacta la formación de familiares en los hijos e hijas de las y los familiares participantes. La categoría “características y elementos del entorno” recopila todas aquellas citas que destacan los cambios producidos en el entorno mediato donde se ubican los centros que llevan a cabo la formación de familiares. La última categoría, “importancia de participar en Comunidades de Aprendizaje” recoge información que destaca la importancia de participar y/o trabajar en un centro que aplica actuaciones educativas de éxito.

Resultados

El análisis de la información procedente del trabajo de campo desarrollado en el proyecto Edufam ha sido muy rico. En este apartado aportamos los datos relativos más directamente a cómo la participación de madres y padres en formación de familiares ha incidido muy positivamente en la adquisición de nuevos conocimientos por parte de los familiares y como este hecho ha generado el incremento de los resultados educativos de sus hijos/as.

El ambiente en las aulas donde se desarrollan las formaciones es muy bueno, se fomentan las interacciones entre participantes, el trato entre el voluntariado y las personas participantes es igualitario, no se hacen distinciones. Todas las personas tienen el mismo objetivo: aprender. Este buen clima se constata a través de las siguientes palabras de una de las participantes “hay buen compañerismo, nos llevamos bien, lo compartimos todo, nos ayudamos las unas a las otras” (Madre). Este hecho es destacado también por otra de las participantes, ligándolo de manera directa al incremento del aprendizaje de todas las personas participantes “Me gusta el compañerismo que hay, ya que se aprende mucho” (Madre).

El buen clima que hay en las aulas, basado en un trato igualitario entre todas las personas participantes, incrementa unas interacciones muy positivas entre todas ellas, generando procesos de adquisición de nuevos aprendizajes y una transformación de las interacciones entre personas adultas y el alumnado. Esas interacciones no solo se generan dentro del aula o de la escuela, sino que se producen en los hogares de las familias participantes y en otros espacios del barrio. Un participante lo relata de forma clara y concisa “por la noche, nos juntamos todos un rato, se pone mi mujer a leer y lo comentamos” (Padre).

Los y las familiares van cogiendo más confianza fruto de las nuevas interacciones y los procesos de aprendizaje que se generan y los vierten en ayudar a sus hijos/as. Se trata de un doble proceso que se retroalimenta, las personas adultas participantes en la formación de familiares se van formando, adquiriendo una mayor seguridad en sí mismas y este hecho incide en las interacciones que se generan en sus hogares, que se ven enriquecidas y los aprendizajes de sus hijas/ os salen reforzados. Dos madres participantes en formación de familiares así lo ejemplifican “cada vez que llego le digo, Dani, ¿te ayudo hacer los deberes? Y nos ponemos los dos hacer deberes” (Madre).

Mis chavales antes traían deberes de la escuela y me decían “mama, ¿Me ayudas?” y yo les respondía “no te ayudo porque yo no sé, porque sé menos que tu hijo”. Ahora sin embargo sacan mis niños las tareas del colegio y los ayudo porque yo ya sé, les doy una manita para que aprendanmás de lo que saben (Madre).

Los y las familiares son totalmente conscientes que se convierten en referentes para sus hijos e hijas y que todo lo que hagan fuera de la escuela va a repercutir en la actitud que ellos y ellas tomen delante de los estudios. Por ello, participar formándose en la propia escuela donde acuden sus hijos e hijas y potenciar que todas las actividades formativas del centro tengan una continuidad en el domicilio fomenta interacciones potenciadoras de buenos resultados académicos.

(…) Si ellas tienen un rato libre y me ven a mi sentada viendo la televisión, ¿qué van a hacer ellas?, —Mamá me siento contigo a ver la tele—. Pero si te ven leyendo a lo mejor, —oye mama ¿Qué libro me puedo leer ahora?—[…] y sí que es verdad, que te vean ellas con la Tertulia a ellas les hace que tengan más interés (Madre).

Pero no sólo los familiares plasman como aprendiendo ellos/as más provocan que sus hijos e hijas aprendan más, sino que son sus propios hijas e hijos los que conocedores de que sus padres y madres les pueden ayudar, buscar potenciar interacciones con ellos y ellas que les ayuden en todas sus tareas escolares, porque saben que van a aprender más. Martina lo ejemplifica así a través de sus palabras: “Me gusta muchísimo que me ayuda, porque así termino antes los deberes y todo lo que yo no sepa y lo que allá ya aprendido me lo dice y así aprendo más” (Alumna).

De la misma forma, los equipos directivos de las escuelas donde se implementan formaciones dirigidas a las familias, también han podido observar las transformaciones que han vivenciado las personas adultas asistentes a las formaciones y como éstas inciden muy positivamente en sus hijas/os.

Lucía vino porque servicios sociales le habían dicho que tenía que venir y demás y para ella poco a poco dejo de ser una obligación para pasar a ser un gusto tener que venir aquí y ella siempre la primera de la fila junto a su cuñada. (…) Belén hace dos años ella venía con zapatillas, pijama y demás, higiene poca (…) no había manera, hasta que se apuntó en la formación de familiares, entonces (…) empezamos a ver un cambio iba más arreglada, pero sobretodo, sobretodo, lo que notamos fue una mirada diferente, como le mira el hijo, pero además de cómo le mira ella. La mirada que tenía, los ojos, la manera como le brillaban, la mirada que tenía ella, esto nos ha llamado mucho la atención, se transformó (Profesora).

El profesorado entrevistado corrobora como la formación de familiares ha incidido muy positivamente en la formación del alumnado, y no precisamente de aquellos y aquellas que ya van bien, sino de aquellos a los que les puede costar más. La mejora en la conducta y rendimiento es clara e incide positivamente en la aceleración de los procesos de enseñanza-aprendizaje.

Se observa que son niños que van mejor porque se toman más interés simplemente, porque “mi madre viene al cole” y como mi madre viene […]. Todos los niños de las familias que vienen no son de los mejores de las clases, en muchos casos no son niños brillantes, pero mejoran en cuanto a la actitud y su rendimiento (Profesor) (…) El crecimiento académico se ha notado también, por el esfuerzo que hacen los familiares en el centro. Ahora hacen los deberes con sus hijos. (Profesora).

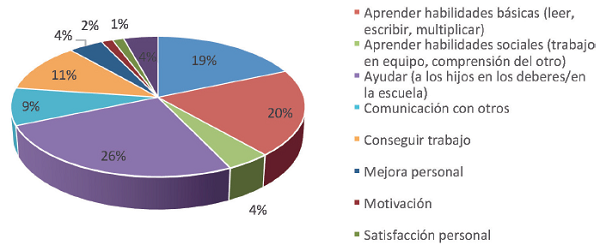

A través de la siguiente gráfica queda constancia como los y las familiares le otorgan gran importancia a ayudar a sus hijos e hijas a hacer los deberes, siendo el principal utilidad que le ven a la formación que llevan a cabo en la escuela con un 26%. La motivación de los y las familiares se reparte entre ayudar a sus hijas/ os con las tareas de la escuela y en la adquisición de habilidades básicas, siendo la combinación de ambas clave en la mejorar de los resultados educativos de sus hijos/as.

figura 1

Utilidad de la formación para la vida cotidiana (familiares)

Elaboración propia

La formación de familiares incide en que el alumnado mejore sus resultados, y no sólo eso, sino que también incide en un cambio fundamental de las expectativas. En escuelas donde se registran elevados índices de dependencia de servicios sociales de las familias y las expectativas en relación a los estudios y la inserción laboral son muy reducidas, es vital que las expectativas niños/as cambien. Los cuestionarios administrados a alumnado muestran una enorme transformación de esas expectativas. El 94% del alumnado afirma que quiere proseguir con los estudios secundarios y un 92% de ellos quieren llevar a cabo estudios universitarios.

Conclusiones

La formación de familiares dirigida a grupos vulnerables ha resultado ser básica en el incremento de los resultados educativos del alumnado. Vygotsky (1996) destacaba como las interacciones son claves en la consecución de nuevos aprendizajes, así como la necesidad de cambiar tanto el centro escolar como su contexto sociocultural. Precisamente el éxito de la formación de familiares radica en el potencial transformador que posee, tanto de las relaciones generadas dentro del centro escolar como las que se producen en el entorno.

Vygotsky (1996, 1995) destacaba el lenguaje, el contexto sociocultural y las interacciones como tres aspectos clave y necesarios para la transformación personal. La formación de familiares transforma las dificultades en posibilidades (Freire, 1997), las personas participantes no se adaptan, sino que se transforman mediante interacciones basadas en un diálogo igualitario. Se produce un proceso de empoderamiento que genera un cambio en las relaciones dentro y fuera del centro, las familias se convierten en líderes y referentes dentro de su propia comunidad (Redondo-Sama, 2016).

Las familias de grupos vulnerables que participan en formación de familiares activan tanto su capital social como el de sus hijas/os (Moriaty, 2006). Este fomento del capital social se produce por las interacciones en el ámbito académico entre los padres y las madres y sus hijos/as (You y Nguyen, 2011). Cuando la formación de familiares dirigida a grupos vulnerables se lleva a cabo como una actuación educativa de éxito, son las propias familias las que destacan los procesos formativos y participativos como determinantes y los fomentan tanto dentro como fuera del centro (Christou y Puigvert, 2011; Benner et al., 2016).

Las interacciones que se generan entonces, basadas en relaciones de igualdad y solidaridad son claves en los procesos de transformación personal que se producen, generando que tanto el capital cultural y social de las familias como los resultados educativos de sus hijos/as se incrementen. Estos procesos de transformación basados en la teoría sociocultural del desarrollo y del aprendizaje (Vygotsky 1996) generan una mejora en las vidas de muchos y muchas familiares.

Referencias bibliográficas

Aubert, A., Molina, S., Shubert, T., y Vidu, A. (2017). Learning and inclusivity via Interactive Groups in early childhood education and care in the Hope school, Spain. Learning, Culture and Social Interaction, 13, 90-103.

Aubert, A., Villarejo, B., Cabré, J., y Santos, T. (2016). La Verneda Sant Martí adult school: a reference of popular education in the neighborhoods. Teachers College Record, 118(4), 1-32.

Aubert, A., Melgar, P., y Valls, R. (2011). Communicative Daily Life Stories and Focus Groups: Proposals for Overcoming Gender Violence Among Teenagers. Qualitative Inquiry, 17(3), 295–303.

Aubert, A., Flecha, A., García, C., Flecha, R., y Racionero, S. (2008). El aprendizaje dialógico en la Sociedad de la Información. Barcelona: Hipatia.

Beck, U., Giddens, A., y Lash, S. (1997). La modernización reflexiva: política, tradición y estética en el orden social moderno. Madrid: Alianza editorial.

Benner, A. D., Boyle, A. E., y Sadler, S. (2016). Parental involvement and adolescents’ educational success: The roles of prior achievement and socioeconomic status. Journal of Yuth and Adolescence, 45, 1053-1064.

Bruner, J. S. (1988). Desarrollo cognitivo y educación. Madrid: Morata

Castro, M., Expósito, E., Lizasoniac, L., Navarro, E., y Gaviria, J. (2015). Parental involvement on student academic achievement: A meta-analysis. Educational Research Review, 14, 33-46.

Christou, M., y Puigvert, L. (2011). The role of ‘Other Women’ in current educational transformations. International Studies in Sociology of Education, 21(1), 77-90.

Díez-Palomar, J., y Flecha, R. (Ed.). (2010). Comunidades de Aprendizaje: un proyecto de transformación social y educativa. Revista Interuniversitaria de Formación del Profesorado, 67(24,1), 19-30.

Flecha, A. (2012). Family Education Improve Student’s Academic Performance: Contributions from European Research. Multidisciplinary Journal of Educational Research, 3(2), 301- 321. doi: 10.4471/remie.2012.16

Flecha, R. (Ed.), INCLUD-ED Consortium. (2015). Successful Educational Actions for Inclusion and Social Cohesion in Europe. New York: Springer.

Flecha, R., y Gómez, J. (2004). Participatory Paradigms: Researching “with” rather than “on”. In B. Crossan, J. Gallacher, y M. Osborne (Eds.), Researching Widening Access: Issues and approaches in an international context (pp. 129–140). London: Routledge.

Flecha, R., Padrós, M., y Puigdellívol, I. (2003). Comunidades de aprendizaje: transformar la organización escolar al servicio de la comunidad. Organización y Gestión Eucativa, 11(5), 4-8.

Freire, P. (1997). A la sombra de este árbol. Barcelona: Hipatia editorial.

Garcia, L., y Ríos, O. (2014). Participation and family education in school: Successful educational actions. Studies in the Education of Adults, 46(2), 177–191.

Redondo-Sama, G. (2016). Leadership y Community Participation: A Literature Review. International and Multidisciplinary Journal of Social Sciences, 5(1), 71-92.

Gómez, J., Latorre, A., Sánchez, M., y Flecha, R. (2006). Metodología comunicativa crítica. Barcelona: El Roure Ciencia

Habermas, J. (2001). La teoría de la acción comunicativa (Vol.I). Madrid: Taurus.

Jasis, P.M., Ordoñez, y Jasis, R. (2012). Latino parent involvement: Examining commitment and empowerment in schools. Urban Education. 47(1), 65-89.

Mead, G. H. (1973). Espíritu, persona y sociedad: Desde el punto de vista del conductismo social. Barcelona: Paidós

Mertens, D.M., y Hesse Biber, S. (2013). (Eds.) Mixed methods and credibility of evidence in evaluation. New Directions in Evaluation, 138. San Francisco, CA: Jossey Bass.

Moriarty, V. (2006). Family Learning Programmes: an investigation of parental perceptions, social capital and social inclusion. Educate. The Journal of Doctoral Research in Edu- cation, 1(1), 85-103.

Morlà, T. (2015). Comunidades de Aprendizaje, un Sueño que hace más de 35 años que Transforma Realidades. Social and Education History, 4(2), 137-162.

Puigvert, L., Christou, M., y Holford, J. (2012). Critical Communicative Methodology: including vulnerable voices in research through dialogue. Cambridge Journal of Education, 42(4), 513-526.

Pulido, C., Elboj, C., Campdepadrós, R., y Cabré, J. (2014). Exclusionary and Transformative Dimensions Communicative Analysis Enhancing Solidarity Among Women to Over- come Gender Violence. Qualitative Inquiry, 20(7), 889-894.

Rogoff, B. (1993). Aprendices del pensamiento. Desarrollo cognitivo en el contexto social. España: Paidós.

Soler, M. (2015). Biographies of “Invisible” People Who Transform Their Lives and Enhance Social Transformations Through Dialogic Gatherings. Qualitative Inquiry, 21(10), 839- 842.

Vygotsky, L. (1995). Pensamiento y lenguaje. Barcelona: Paidós.

Vygotsky, L. (1996). El desarrollo de los procesos psicológicos superiores. Barcelona: Crítica. Wegerif. R. (2007). Dialogic, Educational and Technology: Resourcing the Space of Learning. New York: SpringerVerlag.

You, S. y. Nguyen J.T. (2011) “Parents’ involvement in adolescents’ schooling: a multidimensional conceptualization and mediational model”, Educational Psychology, 31(5), 547-558.

Notas de autor