Artículos

Resiliencia para la promoción de la salud en la crisis Covid-19 en España

Resilience for health promotion in the Covid-19 crisis in Spain

Resiliencia para la promoción de la salud en la crisis Covid-19 en España

Revista de Ciencias Sociales (Ve), vol. XXVI, núm. 4, pp. 52-63, 2020

Universidad del Zulia

Recepción: 22 Junio 2020

Aprobación: 09 Septiembre 2020

Resumen: El SARS-CoV-2 (en adelante, COVID-19) ha generado un impacto sin precedentes en la sociedad española a nivel sanitario y social. El objetivo de este estudio es analizar en qué medida factores sanitarios, sociales y psicológicos se relacionan con resiliencia durante la pandemia en la población española. Se realizó un estudio cuantitativo y cross sectional y se aplicó un cuestionario creado ad hoc de 43 preguntas cerradas en formato online, a una muestra de 3.436 personas residentes en España durante la segunda prórroga del Estado de Alarma. Se ajustó un modelo lineal mixto con intersección aleatoria, estimado bajo un enfoque bayesiano. Los resultados muestran asociaciones positivas entre resiliencia y presentar sintomatología de COVID-19 (principalmente en hombres), así como haber sufrido fallecimientos en sus entornos. Asimismo, se obtienen relaciones negativas entre resiliencia y enfermedad previa diagnosticada, experimentar malestar emocional y estar desempleado a consecuencia de la actual pandemia, siendo este último efecto relevante principalmente entre los hombres. El factor género no influyó en la resiliencia, excepto en los casos señalados. El estudio permite concluir que identificar factores de riesgo sanitarios, sociales y psicológicos que inciden en la vulnerabilidad poblacional deben ser considerados en la planificación de políticas para afrontar la crisis actual.

Palabras clave: Resiliencia, salud pública, vulnerabilidad, bienestar emocional, Coronavirus SAVD-19.

Abstract: SARS-CoV-2 (hereinafter, COVID-19) has generated an unprecedented impact on Spanish society at a health and social level. The objective of this study is to analyze to what extent health, social and psychological factors are related to resilience during the pandemic in the Spanish population. A quantitative and cross-sectional study was carried out and an ad hoc questionnaire of 43 closed questions was applied in online format, to a sample of 3,436 people residing in Spain during the second extension of the State of Alarm. A mixed linear model with random intersection was fitted, estimated under a Bayesian approach. The results show positive associations between resilience and presenting symptoms of COVID-19 (mainly in men), as well as having suffered deaths in their surroundings. Likewise, negative relationships are obtained between resilience and a previously diagnosed disease, experiencing emotional distress and being unemployed as a result of the current pandemic, the latter effect being relevant mainly among men. The gender factor did not influence resilience, except in the cases indicated. The study allows us to conclude that identifying health, social and psychological risk factors that affect population vulnerability should be considered in planning policies to face the current crisis.

Keywords: Resilience, public health, vulnerability, emotional well-being, SAVD-19 coronavirus.

Introducción

La pandemia actual por SARS-CoV-2 (en adelante, COVID-19) que se está viviendo a nivel mundial desde diciembre de 2019, resulta el mayor problema de salud pública enfrentado en muchos años (Ochoa, et al., 2020). Según el Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social (2020), en España se han registrado hasta el día 31 de mayo de 2020 un total de 239.429 casos confirmados y 27.127 fallecidos por la enfermedad por COVID-19, siendo uno de los países donde mayor impacto ha tenido la enfermedad. El día 11 de marzo de 2020, la Organización Mundial de la Salud declaró la pandemia por su alto nivel de propagación y su gravedad (Cucinotta y Vanelli, 2020).

España se sitúa en el contexto internacional como uno de los países donde mayor impacto ha tenido la pandemia en la población y, por otra parte, donde las medidas de confinamiento y aislamiento social han sido más severas. Aunque se han desarrollado numerosos estudios para identificar la epidemiología, la clínica de pacientes contagiados así como las características estructurales del virus (Parrado-González y León-Jariego, 2020), todavía son desconocidas las consecuencias que esta situación ha tenido para la población española, su sistema sanitario y para sus profesionales. Según Brooks, et al. (2020), la situación vivida ha supuesto ya un aumento importante del nivel de estrés, que podría derivar en ansiedad a corto plazo y agravar problemas de salud y mentales previos o generar otros nuevos.

A pesar de las similitudes con pandemias anteriores, las características novedosas del COVID-19 señalan de manera clara la necesidad de investigar en relación con todos los factores de riesgo asociados a la vulnerabilidad ante la pandemia, en la búsqueda de acciones encaminadas a reducir su impacto global (Arden y Chilcot, 2020).

Así, las principales ciencias que estudian e investigan la salud, son la epidemiología y la salud pública. En este sentido, García (1998), señala que en epidemiología se considera factor de riesgo a toda situación que aumenta las probabilidades de una persona de contraer una enfermedad o cualquier otro problema de salud, y por tanto, el problema del análisis del riesgo de las personas, los grupos sociales o las poblaciones, no constituye para los estudios en salud un análisis cualquiera, sino que parte de la esencia misma de las evaluaciones en salud.

Un enfoque comúnmente utilizado para el afrontamiento de situaciones vulnerables es el de la reducción de riesgos (Araujo, 2015). La vulnerabilidad es la disposición interna a ser afectado por una amenaza y depende del grado de exposición, de la protección, reacción inmediata, recuperación básica y de la reconstrucción. El segundo y tercer factor, constituyen la homeostasis y los dos últimos la resiliencia, conformando homeostasis y resiliencia, la resistencia.

Al respecto, el estudio de la resiliencia pretende analizar qué cualidades tienen las personas que son capaces de hacer frente a situaciones adversas o traumáticas desde estrategias positivas que les hacen sentir bien, a qué se asocian y cómo se pueden promover. Según la Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna (2012), se define como la capacidad de las personas, grupos, organizaciones, o países, expuestos a situaciones de desastres, crisis y vulnerabilidades subyacentes con el objetivo de anticipar, reducir el impacto, afrontar con, y recuperarse de los efectos de la adversidad sin comprometer sus expectativas a largo plazo. La resiliencia es una reducción de la vulnerabilidad al riesgo de las experiencias ambientales, sobreponerse al estrés o la adversidad, o un relativo buen resultado a pesar de las experiencias de riesgo (Rutter, 2007).

De acuerdo con Rogel y Urquizo (2019), “es fundamental la capacidad que tiene el ser humano para enfrentar, sobreponerse y fortalecerse en las situaciones difíciles o de adversidades presentes en un momento determinado” (113). Según señala Ungar (2008):

La resiliencia es a la vez la capacidad de las personas para dirigir su camino a los recursos de mantenimiento de la salud, incluidas las oportunidades de experimentar sentimientos de bienestar, y una condición de la familia, de la persona, la comunidad y la cultura para poder proporcionar estos recursos de salud y experiencias en forma culturalmente significativas. (p.225)

Asimismo, Ungar (2008) elabora un constructo teórico sobre características personales que debe reunir la persona resiliente: Asertividad; habilidad de resolución de problemas; autoeficacia; ser capaz de vivir en la incertidumbre; autoconciencia, introspección; apoyo social percibido; perspectiva positiva, optimismo; empatía y capacidad de comprensión de los demás; tener objetivos así como aspiraciones; mostrar un equilibrio entre la independencia y dependencia de los demás; uso apropiado y abstinencia de sustancias como el alcohol al igual que drogas; sentido del humor y del deber, hacia uno mismo o hacia los demás, dependiendo de las culturas.

En este sentido, se ha definido la resiliencia como el proceso de adaptación, gestión y negociación de la adversidad (Goodman, Saunders y Wolff, 2020). Por lo cual, una persona resiliente tal como lo señalan Rabanal, et al. (2020), tiene “la capacidad de controlar las emociones, tener empatía, capacidad para enfrentar las adversidades, así como habilidades de socialización para afrontar los retos de la vida” (253).

Según el Inter Grupo sobre Salud Mental y Apoyo Psicosocial en Situaciones de Emergencias (Inter-Agency Standing Commitee, 2020), los efectos psicológicos y sociales de las emergencias pueden deteriorar a largo plazo la salud mental así como el bienestar de las poblaciones afectadas, perjudicando así la salud general, y aumentando la necesidad de atención sanitaria. Xiang, et al. (2020), consideran que la atención de salud mental generada por la pandemia ha sido subestimada, y abordar el bienestar psicológico así como la capacidad de afrontamiento de la sociedad desde un enfoque general de salud, podría tener repercusiones positivas para la población general en un contexto de estrés e incertidumbre muy elevado; puesto que el estrés de acuerdo con Saldaña, et al. (2020) conduce a un desequilibrio en el organismo provocado por agentes que arriesgan el estado de salud tanto física como mental del individuo.

La Organización Mundial de la Salud (OMS, 2004), señala que la capacidad para afrontar las adversidades así como evadir el colapso nervioso es diferente en cada persona, y que no todas las respuestas de estrés son patológicas, si no que algunas pueden ayudar para hacer frente a la situación de manera más efectiva. En este sentido, Badilla (2009) considera que cuando una persona se enfrenta a una situación adversa puede generar mecanismos de protección ante esa situación, que tienen una relevancia importante para su salud y para el afrontamiento de futuros acontecimientos estresantes. Por ello, es importante analizar los elementos personales y del contexto que favorecen o dificultan la resiliencia. En este sentido, Salanova (2020) considera que la situación actual de COVID-19, permitirá desarrollar recursos y fortalezas tanto individuales como colectivas, que quizás eran desconocidas hasta el momento que se han puesto en práctica.

En definitiva, la emergencia actual ha expuesto una vez más la necesidad de un servicio universal integrado de salud y atención social (Pollock, Clements y Harding-Edgar, 2020). Además de los retos a los que se enfrenta la sociedad actual, aparecen oportunidades para que las instituciones públicas y privadas así como la sociedad en general, busquen nuevas fórmulas desde la cooperación para aprovechar estas oportunidades y dar respuestas eficaces ante la actual situación (Luna-Nemecio, 2020).

Asimismo, las áreas de incertidumbre se cruzan con la interfaz entre psiquiatría, salud y atención física así como social, pero es necesario afrontar esta crisis como una oportunidad para pensar creativa y flexiblemente sobre las formas más eficientes y apropiadas para intervenir en situaciones de pandemia (Smith, Ostinelli y Cipriani, 2020). En tal sentido, en el interés de afrontamiento de la presente pandemia, el objetivo del presente estudio fue analizar en qué medida factores sanitarios, sociales y psicológicos, se relacionan con la resiliencia durante la pandemia del COVID-19 en la población española.

1. Metodología

Se trata de un estudio cuantitativo y cross sectional, en el intento de analizar la situación en un periodo corto de tiempo (García, 2004). El instrumento de recogida de información fue un cuestionario creado ad hoc constituido por 43 preguntas cerradas en formato online.

La muestra está compuesta por 3.436 personas que residen en España durante la segunda prórroga del Estado de Alarma por la crisis COVID-19. Dicho tamaño muestral establece el error mínimo en ±2% a un intervalo de confianza del 97,5%. Debido a las características excepcionales del confinamiento, el muestreo fue por conveniencia, aunque los resultados arrojan como efecto, datos de la población que lo hacen asimilable a un muestreo aleatorio simple. El procedimiento para la aplicación del cuestionario fue el envío en formato online a las redes sociales, profesionales y académicas del equipo investigador para su difusión.

Al respecto, las variables sanitarias, sociales y psicológicas analizadas en el presente estudio han sido: Género, pasar el confinamiento en soledad o acompañado, desempleo, padecer o presentar sintomatología por COVID, fallecimientos a consecuencia de COVID, discapacidad previa, enfermedades previas, resiliencia, tristeza, miedo, agresividad, desesperación, cansancio, ansiedad, sensación de no control, irritación, ira y preocupación por el futuro.

Una vez formulado el nivel de medición de variables e ítems y determinada su codificación, se aplicaron dos pruebas piloto a personas de diferentes edades y perfil sociocultural. La primera de ellas, estuvo enfocada a la comprensión del instrumento y funcionamiento de ítems, se aplicó a 30 personas y produjo modificaciones del instrumento de medición original. La segunda, estuvo orientada a comprobar la experiencia de persona usuaria del formato online, fue aplicada a 20 personas y no ocasionó modificaciones. El análisis se realizó mediante el software estadístico R, utilizando la librería brms.

Se destaca que esta investigación es un estudio preliminar que cuenta con algunas limitaciones. La principal de ellas se ubica en el tipo de muestreo, puesto que por la excepcionalidad del confinamiento tuvo que ser realizado por conveniencia. No obstante, el cuestionario fue pasado en colegios concertados, asociaciones vinculadas a mujer, instituciones tutelares, universidades españolas, ámbito de los Servicios Sociales y en la web del Consejo General de Trabajo Social, en el interés de conseguir la máxima heterogeneidad de la muestra.

1.1.- Modelo estadístico

A partir del constructo teórico de resiliencia individual propuesto por Ungar (2008), se creó un modelo estadístico para valorar cómo afectan las variables sanitarias, psicológicas y sociales a una variable dependiente global que se aproxima al concepto de resiliencia. Esta variable se crea a partir de la suma de las respuestas positivas al ítem del formulario que hace referencia al concepto de resiliencia. Así, por ejemplo, si una persona ha respondido “Sí” a 10 de las 13 dimensiones, su puntuación será 10. La escala irá de 0 a 13, obteniendo 0 aquella persona que muestra un nivel de resiliencia nulo (resiliencia media=10.13; mediana=11).

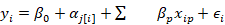

El objetivo, por tanto, es comprender cómo afectan las variables antes mencionadas a una definición cuantitativa única de resiliencia. Para ello, se ha optado por un modelo lineal mixto con intersección aleatoria, estimado bajo un enfoque bayesiano. El modelo se define como:

En donde los residuos de la regresión se distribuyen tal que:

Y

representa la intersección del efecto aleatorio, tal que:

Donde  representa el número de lugares de residencia de los encuestados. Por tanto, el modelo aquí presentado plantea uno de intersección aleatoria por lugar de residencia, haciendo que el efecto medio del lugar de origen sea nulo. Dado que se ha optado por un enfoque bayesiano, se establecen weakly informative priors en los coeficientes, en concreto, la distribución a priori de éstos es una distribución normal,

representa el número de lugares de residencia de los encuestados. Por tanto, el modelo aquí presentado plantea uno de intersección aleatoria por lugar de residencia, haciendo que el efecto medio del lugar de origen sea nulo. Dado que se ha optado por un enfoque bayesiano, se establecen weakly informative priors en los coeficientes, en concreto, la distribución a priori de éstos es una distribución normal,

2. Resultados y discusión

Los resultados del modelo se pueden ver en la Tabla 1. En ella, se presentan los coeficientes del modelo mixto, acompañados del intervalo de credibilidad bayesiano (CI) al 70 y 90%. La interpretación de los resultados bajo el enfoque bayesiano permite tener una estimación directa de la incertidumbre asociada a los coeficientes del modelo.

| Variables | Est. | CI (70%) | CI (90%) |

| Intersección | 10,92 | 10,63 – 11,20 | 10,47 – 11,38 |

| Género: Mujer | -0,03 | -0,28 – 0,22 | -0,42 – 0,36 |

| Diagnóstico COVID por test: Sí | -0,00 | -0,12 – 0,11 | -0,18 – 0,17 |

| Síntomas COVID: Sí | 0,64 | 0,32 – 0,95 | 0,14 – 1,14 |

| Pasó COVID ingresado | -0,45 | -1,03 – 0,12 | -1,38 – 0,46 |

| No pasó COVID | -0,08 | -0,23 – 0,07 | -0,32 – 0,15 |

| Discapacidad: Sí | -0,17 | -0,37 – 0,04 | -0,50 – 0,15 |

| Unidad de convivencia: acompañado | -0,21 | -0,42 – -0,00 | -0,55 – 0,13 |

| Desempleo consecuencia del COVID: Sí | -0,38 | -0,54 – -0,22 | -0,62 – -0,14 |

| Otra enfermedad: Sí | -0,14 | -0,23 – -0,05 | -0,28 – 0,00 |

| Fallecimientos en entorno cercano | 0,29 | 0,20 – 0,38 | 0,15 – 0,43 |

| Fallecimientos en entorno lejano | 0,19 | 0,11 – 0,27 | 0,06 – 0,31 |

| Fallecimientos en entorno unidad convivencia | 1,11 | 0,57 – 1,65 | 0,27 – 1,96 |

| Experimenta tristeza: Sí | -0,10 | -0,20 – -0,00 | -0,25 – 0,06 |

| Experimenta miedo: Sí | -0,20 | -0,27 – -0,12 | -0,32 – -0,08 |

| Experimenta agresividad: Sí | -0,38 | -0,48 – -0,27 | -0,54 – -0,22 |

| Experimenta desesperación: Sí | -0,31 | -0,39 – -0,23 | -0,43 – -0,18 |

| Experimenta cansancio: Sí | -0,08 | -0,16 – 0,00 | -0,21 – 0,05 |

| Experimenta ansiedad: Sí | -0,26 | -0,34 – -0,18 | -0,39 – -0,14 |

| Experimenta sensación de descontrol: Sí | -0,26 | -0,34 – -0,18 | -0,39 – -0,14 |

| Experimenta irritación: Sí | 0,00 | -0,08 – 0,08 | -0,12 – 0,12 |

| Experimenta ira: Sí | -0,21 | -0,30 – -0,12 | -0,36 – -0,07 |

| Experimenta preocupación por el futuro: Sí | 0,16 | 0,04 – 0,28 | -0,03 – 0,35 |

| Mujer: Síntomas COVID | -0,64 | -0,93 – -0,34 | -1,11 – -0,17 |

| Mujer: Vive acompañada | -0,05 | -0,30 – 0,20 | -0,44 – 0,35 |

| Síntomas COVID: Vive acompañado | -0,36 | -0,66 – -0,05 | -0,84 – 0,14 |

| Mujer: Desempleo consecuencia del COVID | 0,39 | 0,21 – 0,56 | 0,11 – 0,68 |

| Efectos aleatorios | |||

| σ2 | 0,04 | ||

| R2 Condicional | 0,1 |

Según se observa en la Tabla 1, aquellas personas que padecieron sintomatología de COVID-19 se mostraron significativamente más resilientes. Resulta interesante, que haber tenido confirmación mediante test de haber padecido la enfermedad, no tuvo efecto sobre la resiliencia, al igual que estar en situación de discapacidad previa al COVID-19. Sin embargo, padecer enfermedades diagnosticadas previas al COVID-19, sí que tuvo efectos claros negativos sobre la resiliencia. Asimismo, haber pasado la enfermedad ingresado parece que tuvo un efecto negativo sobre la resiliencia, aunque existe incertidumbre sobre la estimación.

Los resultados de este estudio indican que tener alguna sintomatología que se interpreta compatible con el COVID-19 en la población encuestada, podría activar en las personas, los mecanismos de resiliencia que se adaptan y gestionan para hacer frente a una situación de máxima adversidad. En este sentido, se ha evidenciado cómo en los grupos sociales con mayor afectación en situaciones de estrés, enfermedad o discapacidad, se obtienen mayores niveles de resiliencia (Blanco, et al., 2019).

Cabe añadir que el tener confirmación por test de haber padecido la enfermedad no tiene efecto alguno sobre la resiliencia, puesto que tener sintomatología COVID-19 en sí misma, al tratarse de una situación vital estresante y de alto impacto en situación de pandemia, estaría ya integrada y no requiere su confirmación de una respuesta excepcional. En este sentido, en los pacientes con infección por COVID-19 confirmada, además del tratamiento médico, se recomienda ofrecer apoyo psicoterapéutico, incluso para sus familias, con el objetivo de paliar los efectos del daño psicológico (Zhao, 2020).

Se observa la misma tendencia para aquellas personas que han sufrido fallecimientos en sus entornos como consecuencia del COVID-19, que, con independencia de la proximidad afectiva de las personas afectadas, obtienen niveles de resiliencia más elevados. De nuevo, parece que la resiliencia aumenta ante elementos que pueden ser interpretados por las personas como de máxima adversidad y desconocidos, produciendo éstos un efecto rebote de resiliencia para compensar el impacto así como favorecer la capacidad de afrontamiento a situaciones altamente estresantes.

Sin embargo, tener enfermedad diagnosticada previa al COVID-19, sí que tiene un efecto negativo sobre la resiliencia, en el sentido de que los valores obtenidos en la población encuestada en general son menores que en la población sin enfermedades previas. Ello podría ser explicado por la menor necesidad que tienen estas personas de generar respuestas adaptativas ante situaciones adversas, puesto que es probable que con anterioridad hayan tenido que desarrollar recursos para ello, es decir, poseen capacidad de adaptarse a situaciones de alta incertidumbre asociadas a la salud sin esfuerzos tan elevados como el resto de la población.

En cuanto a la variable género, los resultados muestran que no tiene efecto sobre la resiliencia, aunque en su interacción con haber tenido sintomatología COVID-19 resultó significativa, en el sentido que aquellos hombres que lo han padecido, se mostraron más resilientes que aquellas mujeres que lo sufrieron.

Al respecto, Hankivsky (2012) considera necesario incorporar la perspectiva de género que reconoce los múltiples factores que configuran los contextos de vulnerabilidad de las personas en los brotes de enfermedades, así como su capacidad para hacer frente a las situaciones de emergencias. En este sentido, en el presente estudio los resultados muestran cómo la variable género no produce diferencias en resiliencia, excepto en la situación de haber tenido sintomatología COVID-19, donde los hombres se muestran más resilientes que las mujeres. Ello podría explicarse por la incertidumbre sobre el desarrollo de la enfermedad, puesto que en la línea de las aportaciones de Gausman y Langer (2020), las mujeres actúan con mayor frecuencia como cuidadoras dentro del hogar, en la línea de la influencia de factores sociales y sistémicos de cómo las mujeres experimentan tanto la enfermedad como sus consecuencias.

Por otra parte, la pérdida de empleo como consecuencia de la crisis del COVID-19 resultó significativa en relación con la resiliencia, existiendo por lo tanto diferencias en relación con el género, en el sentido que los hombres que perdieron su empleo se mostraron menos resilientes que las mujeres. Resulta interesante, que, ante la pérdida de empleo por la pandemia, los resultados indican cómo las mujeres se muestran más resilientes que los hombres. Marruecos (2020), señala que las consecuencias económicas tendrán un gran impacto en la población, aunque en la actualidad no existen estimaciones. Importante resaltar que, según el Instituto Europeo para la Igualdad de Género (European Institute for Gender Equality [EIGE], 2020), los sectores económicos que posiblemente se vean más afectados por la pandemia sean aquellos altamente feminizados.

En relación a la variable vivir acompañado el confinamiento, aquellas personas que declararon haberlo pasado solas mostraron valores de mayor nivel de resiliencia, aunque ligados a incertidumbre. Así, la soledad pudiera mostrarse como un factor de protección y la convivencia como uno de vulnerabilidad.

Por otra parte, la preocupación por el futuro se perfila como un acontecimiento vital de gran impacto, en el sentido que la población encuestada con mayor preocupación por éste muestra mayores niveles de resiliencia. En el actual contexto de pandemia, niveles altos de preocupación por el futuro asociada a niveles de alta incertidumbre, y en base a las consideraciones anteriores, la resiliencia aumentaría ante la percepción personal de enfrentamiento a situaciones de máxima adversidad. Asimismo, se muestra que afrontar el confinamiento sin acompañamiento genera mayores niveles de resiliencia, aunque acompañados de incertidumbre.

Para finalizar y en referencia al bienestar emocional, hay que señalar que aquellas personas que experimentaron miedo, agresividad, desesperación, ansiedad, sensación de descontrol e ira, mostraron valores más bajos de resiliencia. Asimismo, resulta necesario indicar, que las variables tristeza y cansancio, aunque muestran la misma tendencia, obtienen valores con mayor incertidumbre.

En este sentido, el sentir miedo, desesperación, ansiedad, ira, agresividad y sensación de descontrol, causan efecto en la resiliencia en el aspecto de adquirir valores más bajos que las personas que no sienten estas emociones. En esta línea, investigaciones previas muestran una especificidad de factores sociodemográficos, de convivencia u ocupacionales relacionados con el estado psicológico que las personas presentan durante el confinamiento (Taylor, et al., 2008;Brooks, et al., 2020;Becerra-García, et al., 2020).

Convivir con estas emociones, miedo a la infección, la preocupación por el bienestar de personas cercanas y queridas, incertidumbre así como ansiedad, se han convertido en parte integral de la vida diaria de muchas personas, y sin duda, tendrá profundos efectos en salud mental en la población en general (Gausman, et al., 2020).

Relacionando estos resultados con las dimensiones de la variable resiliencia en el presente estudio, se muestra que la presencia de emociones intensas que disminuyen el bienestar emocional reduce la respuesta resiliente. Teniendo en cuenta la vinculación entre la región prefrontal y la emoción (Stuss, Gow y Hetherington, 1992), la activación de la amígdala que interviene directamente en la respuesta emocional ante estímulos aversivos (Sánchez-Navarro y Román, 2004), podría reducir el funcionamiento del lóbulo prefrontal dificultando la capacidad para realizar funciones cognitivas fundamentales en el momento de producir respuestas resilientes.

Conclusiones

La resiliencia como área de intervención para la reducción de la vulnerabilidad en el ámbito de la epidemiología, aparece como cuestión medular. Así, tener en cuenta las variables relacionadas con los factores de riesgo sanitarios, sociales y psicológicos resulta fundamental para el concepto de salud multidimensional y multicausal ubicado en el bienestar físico, mental así como social, y corresponde a los poderes públicos promover políticas sociosanitarias que promuevan esta visión, en el intento de superar visiones reduccionistas ubicadas exclusivamente en el ámbito médico. De esta manera, la promoción de actuaciones vinculadas a desarrollar la resiliencia, se configura como un elemento clave para afrontar futuras situaciones adversas al tiempo de aumentar el bienestar emocional y social de la población.

El impacto que ha generado la COVID-19 en la sociedad en general, y la falta de certezas científicas sobre la enfermedad, ha ocasionado una percepción global de indefensión e incertidumbre, y ha acentuado los factores de riesgo relacionados con la vulnerabilidad ante esta desconocida situación. Son evidentes los desafíos críticos que la actual pandemia plantea para la salud pública, la investigación clínica y la atención médica en todo el mundo. Esto, obliga a sumar sinergias y buscar nuevas estrategias para fomentar recursos personales, sociales y comunitarios, que reduzcan el impacto del daño producido.

Ciertamente, en la pandemia COVID-19, una persona no considerada vulnerable a priori puede convertirse en vulnerable, dependiendo de variables socioeconómicas que pueden generar dificultades para afrontar física, mental o financieramente la crisis (Armitage y Nellums, 2020).

Si los grupos vulnerables no se identifican adecuadamente, las consecuencias de esta pandemia serán aún más devastadoras, y dentro de la vulnerabilidad, la resiliencia es un factor clave para su identificación. Por ello, es necesario desarrollar iniciativas, servicios sanitarios y sociales preparados para integrar la resiliencia como un factor a potenciar e incorporar en el desarrollo de sus intervenciones, especialmente, con las personas en situación de vulnerabilidad. La pandemia, también ofrece la oportunidad de mejorar las respuestas sociales y sanitarias para fomentar el bienestar de las personas.

Asimismo, realizar estudios de tipo longitudinal para poder evaluar a largo plazo las consecuencias de la crisis del COVID-19 en relación con la resiliencia de la población española, podría ser una vía de generar aprendizaje y conocimiento, que permita fortalecer las acciones que posibiliten luchar contra las amenazas y riesgos que disminuyen la capacidad de hacer frente a las consecuencias, que, sin precedentes, ha generado la crisis del COVID-19.

Los resultados muestran una clara relación entre la presencia de emociones intensas y la disminución de la respuesta resiliente. De esta manera, se produce un bloqueo, que podría ser modificado mediante intervenciones de acompañamiento y apoyo que capaciten a las personas en el manejo de estas emociones, y por tanto puedan mejorar sus respuestas resilientes. Dichas intervenciones, deberían ubicarse tanto en la prevención como en la intervención en situaciones de crisis.

En este orden de ideas, dichas actuaciones deberían complementarse con una capacitación en inteligencia emocional de los equipos profesionales del sector social así como sanitario, que les capacite para la motivación y promoción del bienestar emocional, y de esta manera, aumentar la probabilidad de respuestas resilientes en la población afectada. Así, ante esta y otras amenazas, la resiliencia aparecería como un área de acción para reducir los efectos en situaciones de pandemia.

En definitiva, el presente estudio aporta un análisis de los factores de riesgo vinculado a variables sanitarias, sociales y psicológicas en la población española durante la pandemia, que permite evaluar su resiliencia durante el confinamiento. Dicha cuestión resulta relevante para diseñar actuaciones que promuevan el bienestar sociosanitario y que permitan aumentar la resiliencia, como clave para mejorar la capacidad de afrontamiento ante posibles situaciones de emergencia sanitarias.

Referencias bibliográficas

Araujo, R. (2015). Vulnerabilidad y riesgo en salud: ¿Dos riesgos concomitantes? Novedades en Población, XI(210), 89-96.

Arden, M. A., y Chilcot, J. (2020). Health psychology and the coronavirus (COVID-19) global pandemic: A call for research. British Journal of Health Psychology, 25(2), 231-232. https://doi.org/10.1111/bjhp.12414

Armitage, R., y Nellums, L. B. (2020). Considering inequalities in the school closure response to COVID-19. Lancet Glob Health, 8(5), e644. https://doi.org/10.1016/S2214-109X(20)30116-9

Badilla, H. (2009). Para comprender el concepto de resiliencia. http://www.ts.ucr.ac.cr/binarios/docente/pd-000179.pdf.

Becerra-García, J. A., Giménez, G., Sánchez-Gutiérrez, T., Barbeito, S., y Calvo, A. (2020). Síntomas psicopatológicos durante la cuarentena por Covid-19 en población general española: Un análisis preliminar en función de variables sociodemográficas y ambientales-ocupacionales. Revista Española de Salud Pública, 94, 1-11.

Blanco, V., Guisande, M. A., Sánchez, M. T., Otero, P., y Vázquez, F. L. (2019). Spanish validation of the 10-item Connor-Davidson Resilience Scale (CD-RISC 10) with non-professional caregivers. Aging & Mental Health, 23(2), 183-188. https://doi.org/10.1080/13607863.2017.1399340

Brooks, S. K., Webster, R. K., Smith, L. E., Woodlan, L., Wessely, S., Greenberg, N., y Rubin, G. J. (2020). The psychological impact of quarantine and how to reduce it: Rapid review of the evidence. The Lancet, 395(10227), 912-920. https://doi.org/10.1016/S0140-6736(20)30460-8

Cucinotta, D., y Vanelli, M. (2020). WHO declares COVID-19 a Pandemic. Acta Biomedica, 91(1),157-160. https://doi.org/10.23750/abm.v91i1.9397

European Institute for Gender Equality (2020). Covid-19 and gender equality. Economic hardship and gender.https://eige.europa.eu/covid-19-and-gender-equality/economic-hardship-and-gender

Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna - IFCR (2012). The road to resilience. Bridging relief and development for a more sustainable future. https://www.ifrc.org/PageFiles/96178/1224500-Road%20to%20resilience-EN-LowRes%20%282%29.pdf

García, J. J. (1998). Medición del riesgo en epidemiología. Revista Mexicana de Pediatría, 65(2), 76-83. https://www.medigraphic.com/pdfs/pediat/sp-1998/sp982i.pdf

García, J. (2004). Estudios descriptivos. Nure Investigación, (7), 1-3. http://webpersonal.uma.es/de/jmpaez/websci/BLOQUEIII/DocbIII/Estudios%20descriptivos.pdf

Gausman, J., Austin, S. B., Subramanian, S. V., y Langer, A. (2020). Adversity, social capital, and mental distress among mothers of small children: A cross-sectional study in three low and middle-income countries. Plos One, 15(1), 1-15. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0228435

Gausman, J., y Langer, A. (2020). Sex and gender disparities in the COVID-19 pandemic. Journal of Women´s Health, 29(4), 465-466. https://doi.org/10.1089/jwh.2020.8472

Goodman, D. J., Saunders, E. C., y Wolff, K. B. (2020). In their own words: A qualitative study of factors promoting resilience and recovery among postpartum women with opioid use disorders. BMC Pregnancy and Childbirth, 20, 178. https://doi.org/10.1186/s12884-020-02872-5.

Hankivsky, O. (2012). Women's health, men's health, and gender and health: implications of intersectionality. Social Science & Medicine, 74(11), 1712‐1720. https://doi.org/10.1016/j.socscimed.2011.11.029

Inter-Agency Standing Commitee (2020). Interim Briefing Note addressing mental health and psychosocial aspects of COVID-19 outbreak Version 1.5. https://reliefweb.int/report/world/interim-briefing-note-addressing-mental-health-and-psychosocial-aspects-covid-19

Luna-Nemecio, J. (2020). Determinaciones socioambientales del COVID-19 y vulnerabilidad económica, espacial y sanitario-institucional. Revista de Ciencias Sociales (Ve), XXVI(2), 21-26. https://dx.doi.org/10.31876/rcs.v26i2.32419

Marruecos, M. E. (2020). Incidencia del Covid-19 en el derecho humano fundamental a la libertad ambulatoria. Revista de Ciencias Sociales (Ve), XXVI(2), 13-15. https://dx.doi.org/10.31876/rcs.v26i2.32418

Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social (2020). Enfermedad por nuevo coronavirus, COVID-19. MSCBS. https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov/home.htm

Ochoa, C., Garmendía, J. R., Pérez, M. J., Pastrana, F., Lorenzo, M. D. P., Andrés, J. M. (2020). Impacto de la COVID-19 en la mortalidad de la comunidad autónoma de Castilla y León. Gaceta Sanitaria, 34, 1-6. https://doi.org/10.1016/j.gaceta.2020.04.009.

Organización Mundial de la Salud - OMS (2004). Promoting Mental Health: Concepts, emerging evidence, practice. Summary Report. OMS. https://www.who.int/mental_health/evidence/en/promoting_mhh.pdf.

Parrado-González, A., y León-Jariego, J. C. (2020). COVID-19: Factores asociados al malestar emocional y morbilidad psíquica en población española. Revista Española Salud Pública, 94, 1-16.

Pollock, A. M., Clements, L., y Harding-Edgar, L. (2020). Covid-19: Why we need a national health and social care service. BMJ, 20, 369-384. https://doi.org/10.1136/bmj.m1465

Rabanal, R., Huamán, C. R., Murga, N. L., y Chauca, P. (2020). Desarrollo de competencias personales y sociales para la inserción laboral de egresados universitarios. Revista de Ciencias Sociales (Ve), XXVI(2), 250-258. https://dx.doi.org/10.31876/rcs.v26i2.32438

Rogel, E. M., y Urquizo, J. I. (2019). Aproximación teórica a la resiliencia en las organizaciones financieras. Revista de Ciencias Sociales (Ve), XXV(2), 112-119.

Rutter, M. (2007). Implications of resilience concepts for scientific understanding. Annals of the New York Academy of Sciences, 1094(1), 1-12. https://doi.org/10.1196/annals.1376.002

Salanova, M. (2020). How to survive COVID 19? Notes from organisational resilience. International Journal of Social Psychology, 35(3), 670-676. https://doi.org/10.1080/02134748.2020.1795397

Saldaña, C., Polo-Vargas, J. D., Gutiérrez-Carvajal, O. I., y Madrigal, B. E. (2020). Bienestar psicológico, estrés y factores psicosociales en trabajadores de instituciones gubernamentales de Jalisco-México. Revista de Ciencias Sociales (Ve), XXVI(1), 25-37. https://dx.doi.org/10.31876/rcs.v26i1.31308

Sánchez-Navarro, J. P., y Román. F. (2004). Amígdala, corteza prefrontal y especialización hemisférica en la experiencia y expresión emocional. Anales de Psicología, 20(2), 223-240. https://www.um.es/analesps/v20/v20_2/05-20_2.pdf

Smith, K, Ostinelli, E., y Cipriani, A. (2020). Covid-19 and mental health: A transformational opportunity to apply an evidence-based approach to clinical practice and research. Evidence-Based Mental Health, 23(2), 45-46. http://dx.doi.org/10.1136/ebmental-2020-300155

Stuss, D. T., Gow, C. A., y Hetherington, C. R. (1992). “No longer gage”: Frontal lobe dysfunction and emotional changes. Journal of Consulting and Clinical Psychology, 60(3), 349-359. https://doi.org/10.1037/0022-006X.60.3.349

Taylor, M. R., Agho, K. E., Stevens, G. J., Beverly, R. (2008). Factors influencing psychological distress during a disease epidemic: Data from Australia’s first outbreak of equine influenza. BMC Public Health, 8, 347-362. https://doi.org/10.1186/1471-2458-8-347

Ungar, M. (2008). Resilience across cultures. British Journal of Social Work, 38(2), 218-235. https://doi.org/10.1093/bjsw/bcl343

Xiang, Y-T., Yang, Y., Li, W., Zhang, L., Zhang, Q., Cheung, T., y Ng, C. (2020). Timely mental health care for the 2019 novel coronavirus outbreak is urgently needed. The Lancet, 7(3), 228-229. https://doi.org/10.1016/S2215-0366(20)30046-8.

Zhao, G. (2020). Tomar medidas preventivas inmediatamente: Evidencia de China sobre el COVID-19. Gaceta Sanitaria, 34(3), 217-219. https://doi.org/10.1016/j.gaceta.2020.03.002