TRIMESTRE

Políticas públicas y educación superior: análisis conceptual del contexto colombiano

Public policies and higher education: conceptual analysis of the Colombian context

Políticas públicas y educación superior: análisis conceptual del contexto colombiano

Revista Venezolana de Gerencia, vol. 22, núm. 79, pp. 467-485, 2017

Universidad del Zulia

Recepción: 11 Febrero 2017

Aprobación: 17 Abril 2017

Resumen: El objetivo de este artículo es analizar desde una perspectiva crítica las políticas públicas en educación superior en el contexto colombiano. Se trata de un estudio apoyado en el paradigma histórico hermenéutico y el enfoque cualitativo. La investigación es de nivel descriptiva y para el desarrollo del objetivo se ha hecho un rastreo de información documental y legal que se analiza desde una postura crítica. En primer lugar, se hace un acercamiento al concepto de políticas públicas y a las políticas educativas de educación superior en América Latina, para luego abordar el contexto colombiano a partir de la Política Pública en Educación Superior presentada en el año 2014 por parte del Concejo Nacional de Educación Superior. Se concluye que la política pública para la educación superior en Colombia está caracterizada por ser sectorial y excluir de su diseño la participación de la sociedad civil, los grupos de interés y actores beneficiarios.

Palabras clave: política pública, educación, sistema educativo, educación superior.

Abstract: The objective of this article is to analyze, from a critical perspective, the public policies in higher education in the Colombian context. It is a study based on the hermeneutical historical paradigm and the qualitative approach. There search is descriptive level and for the development to the objective has been done a tracing of documentary and legal information that is analyzed from a critical stance. Firstly, the concept of public policies and educational policies in higher education in Latin America is approached, and then the Colombian context, based on the Public Policy on Higher Education presented in 2014 by the National Council of Higher education. It is concluded that the public policy for higher education in Colombia is characterized by being sectoral and excluding from its design the participation of civil society, interest groups and beneficiary actors.

Keywords: public policy, education, education system, higher education.

1. Introducción

La figura del Estado ha sido estudiada y analizada ampliamente por diversos autaores desde múltiples criterios. Alrededor del concepto, existe un consenso en afirmar que se ha superado la división que existía entre Estado y sociedad, y éste cambio, de acuerdo con Subirats (1998), se debe al sistema liberal económico. Antes de la reconciliación entre Estado y sociedad, ésta última era concebida como una estructura ajena a la del primero, por lo que no se admitía ninguna relación de la sociedad con alguna de las tres ramas del poder público (ejecutiva, legislativa y judicial). Los individuos interactuaban con reglas internas propias y el Estado no interfería en ello. La evolución de la sociedad y del Estado condujo a que se elaborara una noción diferente, una perspectiva más integradora. Ahora, en el lenguaje político, es imposible delimitar conceptualmente el término sociedad civil sin determinar el significado de Estado.

La sociedad civil indica Bobbio (1987) puede tomarse en dos sentidos: uno positivo y otro negativo. Respecto del negativo, la sociedad civil resulta ser: (a) “la esfera de las relaciones sociales que no está regulada por el Estado”; y desde la perspectiva positiva se trata de (b) “el lugar donde se manifiestan todas las instancias de cambio de las relaciones de dominio, donde se forman los grupos que luchan por la emancipación del poder político […]”. Refiriéndose a Marx, Portelli (1994:14) define la sociedad civil como el “conjunto de la estructura económica y social en un periodo determinado”, a la cual Bobbio (1987) denominó infraestructura y, en contraposición a ella, caracterizó el Estado como la supraestructura.

En la infraestructura o sociedad civil emergen y se desarrollan los conflictos de diversa índole (económicos, sociales, religiosos) y frente a ellos la superestructura o Estado debe responder para remediar, prevenir o reprimir (Bobbio, 1987) desde el poder coactivo que le asiste (Rodríguez, 2004).

En la segunda mitad del siglo XIX los postulados de las teorías del industrialismo, marxista, de los grupos de interés y de presión, el rol de la burocracia, la centralización del Estado y el papel del gobierno (Ochando, 1999), sumado a la actividad de la clase obrera y el enfrentamiento a los efectos del capitalismo cimentaron las bases del Estado de bienestar en reemplazo del deteriorado Estado liberal. A comienzos del siglo XX y con motivo de la Gran Depresión (1929-1939), el Estado de bienestar adquiere mayor relevancia en la medida que se convierte en una respuesta a las demandas de la sociedad civil (Rodríguez, 2004).

Una de las demandas sociales de mayor exigencia para los Estados son las relacionadas con el derecho a la educación; ya que esta constituye un ideal y una herramienta fundamental para el desarrollo de los pueblos. En los últimos años se han despertado múltiples manifestaciones en toda América Latina y otras partes del mundo en donde se exige a los Estados el diseño e implementación de políticas educativas para la educación superior que atiendan la naturaleza pública del derecho.

La educación superior es un tema pertinente dadas las discusiones actuales que se tienen en América Latina y en Colombia. Es valioso que se pueda aportar a la discusión, en particular, al tema de las políticas públicas en el marco de la educación superior. El objetivo de este artículo es analizar las políticas públicas en educación superior desde el contexto colombiano, a partir de la política presentada en el año 2014 por parte del Concejo Nacional de Educación Superior, y con ello ofrecer una perspectiva crítica sobre la misma. Se trata de un estudio apoyado en el paradigma histórico hermenéutico y el enfoque cualitativo. La investigación es de nivel descriptiva y para el desarrollo del objetivo se ha hecho un rastreo de información documental y legal que se analiza desde una postura crítica.

2. Acercamiento al concepto de política pública

La política pública -en su concepción más amplia- hace referencia al conjunto base de principios establecidos, generalmente, por acción legislativa, y que dirigen el accionar de un gobierno, especialmente de los diversos estamentos que componen su rama ejecutiva/administrativa, para tratar con un grupo de problemas establecidos, tanto en el corto como en el largo plazo. Pero es importante añadir a esta perspectiva de política pública una nueva dimensión, atendiendo al carácter político de los hombres: la permanente participación del ciudadano. Por esta razón, López (2007: 62) considera que las políticas públicas en gran parten del siglo XX estaban centradas en la acción estatal, pero que en los últimos años son formas de enlazar al Estado, al gobierno y al ciudadano.

Sin embargo, en la práctica de la formulación e implementación de las políticas públicas, no se ha logrado concretar la forma en la sociedad civil puede ser protagonista y ejercer participación activa, y ello se debe a que la política pública ha hecho referencia más a la participación del Estado que a la “promoción de la autonomía de la sociedad civil, en cuanto creación de un espacio de decisiones públicas distinto del Estado y del mercado” (Fundación Nacional para la Superación de la Pobreza y Fondo de las Américas, 2000: 25). En otros términos, la noción de política pública que se ha manejado, excluye en la práctica, la participación de la sociedad civil en lo que respecta a la posibilidad de designar medidas y acciones coherentes con las necesidades de la población, pero en los últimos años se ha presentado un fenómeno donde es cada vez más evidente la participación de diversos grupos de interés en la toma de decisiones.

En efecto, estas han sido delimitadas por las reglas del mercado influido por el sistema neoliberal y en donde el Estado ha perdido protagonismo, autonomía y libertad. Las políticas públicas, desde una noción positiva, debe entenderse como una conciencia colectiva de los objetivos que pueden lograrse y una movilización de todos los actores sociales y económicos para lograrlo. Entonces, converge una dualidad entre ser y deber ser, realidad e ideal, pues el sentido utilitarista de las políticas públicas en función de las necesidades y requerimientos de la sociedad, pasa a priorizar los intereses de otros sectores como el económico.

Pero centrando la discusión en el deber ser/ideal, las políticas públicas son un mecanismo de participación ciudadana que hace un aporte desde el pueblo y desde el carácter público del Estado que es la sociedad Civil en sí misma, produciendo propuestas para el conjunto en general desde cada uno de los grupos sociales que componen el total de la población civil. Las necesidades, intereses y requerimientos de la sociedad civil y de los grupos o sectores que la componen, especialmente, los que se encuentran en desventaja, inequidad o pobreza, deben ser la base de construcción y diseño de las políticas públicas. Por ello, en la literatura se pueden encontrar definiciones como “la expresión decantada y genuina del interés general de la sociedad” (Oszlak, 1980:12).

Aún más, Aguilar (1994:11) considera que la política pública debe ser concebida no solo como la simple determinación inicial de principios de acción estatal, sino como una sumatoria de tres factores progresivos, a saber: “a) el diseño de una acción colectiva intencional, b) el curso que efectivamente toma la acción como resultado de las muchas decisiones e interacciones que comporta y, en consecuencia, c) los hechos reales que la acción colectiva produce”. Como se observa, la acción colectiva y la presión que esta ejerce sobre el gobierno y sus instituciones son también parte del proceso de diseño/construcción de las políticas públicas, y en consecuencia, la esencia de las políticas se encuentra concentrada en estas dinámicas de exigencias.

El interés popular tiene su nacimiento en lo público pero sólo será en el aparato burocrático donde se diseñaran e implementaran (en la política). Oszlak (1980:15) considera que en “la vinculación entre política y administración se tiende a destacar la bondad de la primera y la naturaleza intrínsecamente oblicua o anómala de la segunda”, por cuanto el aparato burocrático es un ámbito tendiente a la corrupción. Y ante intereses de todo tipo que rodean el poder político, se requieren de marcos normativos claros y suficientes para la formulación de políticas públicas pertinentes, así como de una cultura ciudadana llamada a la movilización y a la participación socio-política que ejerza presión.

Lo que se tiene claro es que el interés general es regla marco de las políticas públicas, pero ¿a qué hace referencia el interés general? Pues bien, corresponde a las necesidades sociales que se hacen manifiestas dentro de la sociedad y que implican derechos fundamentales reconocidos en los instrumentos internacionales y las constituciones políticas. Por ello, se interpretan dichas necesidades sociales como “líneas de acción que apuntan a satisfacer el interés público y tienen que estar dirigidas o encaminadas hacia el bien común” (Croce, 1999: 188). Como se observa, el interés público o el bien común no sólo se refiere a amplios sectores de la sociedad, sino a la garantía de derechos fundamentales y bienestar a todos los sectores o grupos sin desconocer su condición como sujetos de derecho.

Habiendo reconocido el objeto de las políticas públicas -interés público o bien común, bienestar social, necesidades urgentes de grupos sociales, etcétera-, se requiere considerar la forma en que se concreta, manifiesta o hace presencia la política pública en el escenario político. Por lo general, se presenta bajo la forma de un programa de acción gubernamental destinado a sectores específicos de la sociedad o comunidades ubicadas en espacios geográficos determinados (Muller, 2002: 48). Algo similar describen otros autores presentes en la literatura como Dye (1998) o Vargas (1994) quienes consideran los proyectos gubernamentales gestionados por autoridades del Estado como las herramientas que materializan la política pública. Y por su parte, Valencia y Álvarez (2008) identifican a las instituciones del Estado como entidades que se asocian a las políticas públicas, y en esa medida, comprenden también elementos claves en la concreción de las mismas.

La política pública es todo un proceso de mediación social (Muller, 2002), aspecto que se ha querido resaltar en estas páginas, al hacer hincapié en el carácter político del hombre, la nueva dimensión de la política y la necesaria inclusión del hombre en los asuntos políticos. En efecto, la política pública aborda un desajuste social y su gestión se realiza en relación con un sector global, pero en ella la ciudadanía o la sociedad civil juega un papel relevante a través de la movilización y la presión que se ejerce. Por ello, resulta relevante los aportes de Velásquez (2009:5) para quien la política pública es “el proceso integrador de decisiones, acciones, inacciones, acuerdos e instrumentos, adelantado por autoridades públicas (o iniciativas de la sociedad civil) y encaminado a solucionar o prevenir una situación definida como problemática. La política pública hace parte de un ambiente determinado del cual se nutre y al cual pretende modificar o mantener”. Como se observa, el autor ubica el génesis de la política tanto en las autoridades públicas como en la sociedad civil, y tiene como propósito no sólo la solución de un problema sino la prevención del mismo.

Ahora bien, Yves y Thoening. (1985), así como Roth (2002), establecen cuatro fases que describen el proceso evolutivo de una política pública, estas son:

La primera fase se denomina “identificación de un problema”, que es cuando se aprecian los acontecimientos por parte de los agentes involucrados y se define un problema socialmente relevante, se describe su naturaleza, sus causas, se hace referencia a la duración y su dinámica y se movilizan los afectados, quienes a su vez plantean unas consecuencias del problema, con la finalidad de su institucionalización por medio de su incorporación en una agenda pública. L a segunda fase se denomina “formulación de soluciones o acciones”, en que se elaboran las respuestas y un estudio de soluciones por parte de la autoridad pública (Roth, 2002: 43).

En la tercera fase se enfrenta la “toma de decisión” por parte de la autoridad pública, cuando se hace necesaria la creación de una coalición para alcanzar consensos, basados en una legitimación de la política elegida, es decir, una política efectiva frente al problema o que las decisiones dentro del conjunto de las posibles opciones sean las más viables políticas, social y económicamente (Yves y Thoening, 1985:67).

La cuarta fase se llama “implementación”. Es la fase más importante de todas, debido a que es la ejecución de la política sobre el terreno; es donde hay un marco normativo, se movilizan medios y recursos por parte de la autoridad pública, existen objetivos, cronogramas y programas, interfieren otros agentes no estatales durante la gestión y la administración de la política, cuyo principal resultado es una producción de efectos sobre el terreno donde esta se aplica (Yves y Thoening, 1985:68).

Partiendo de los párrafos anteriores se establece que la política pública es un proceso en el cual, primero se debe tener un objetivo claro y definido, para dar paso a cada una de las fases presentadas desde Yves, Thoening y Roth, para finalmente llegar a la fase de implementación, sin embargo cabe anotar que la implementación no es punto final de una política pública, dado que a medida que se avanza en la “implementación”, van surgiendo dudas, preguntas o fallas en la política pública, por lo que se establece que las cuatro fases que se presentaron son cíclicas, permitiendo un mejoramiento continuo de la política pública.

3. La política pública en educación superior

La política pública en educación es el conjunto de preceptos impuestos por un Estado en calidad de principios rectores del accionar del sector educativo (tanto público como privado, aunque especialmente del primero) dentro de su territorio con la participación de los actores educativos para responder a los intereses públicos de la sociedad civil. Todo esto con el fin de afrontar y superar de manera estructural la problemática propia que dicho sector pueda presentar en su realidad nacional; es decir, el fin de esta política es tratar los desajustes sociales ligados a la educación y a sus actores: educando, escuela, familia.

En una política pública se deben vincular tres esferas. Por un lado, las decisiones tomadas en materia educativa de origen racional; por otro, el uso del conocimiento científico o epistémico basado en la investigación; y, finalmente, la integración de los actores como investigadores, funcionarios y políticos con instituciones como el Estado en sus diferentes niveles, organismos internacionales, la familia (Coraggio, 1998:45).

Así, las políticas públicas tienen que ver con los planteamientos que hace el Estado para la educación, es decir con los planes de educación o los planes de gobierno, las políticas públicas de educación dependen del contexto social de cada país, sus necesidades, requerimientos y la presión de los actores de interés.

Para tener una visión de estas en otros contextos latinoamericanos, a continuación, se presentan tres ejemplos del eje principal de la política pública en educación superior en cada uno. El primer ejemplo es “la respuesta de México al desafío de una política pública de educación superior, (el cual) se realiza mediante la investigación retrospectiva de políticas, es decir que una vez se diseña la política y se ha comenzado su implementación, se realizan evaluaciones e investigaciones de la política pública educativa para ver cómo va y qué cambios son pertinentes realizar” (Castillo, 2012:642).

El caso mexicano se da desde la mejora continua de la educación con el fin de alcanzar los parámetros de calidad de educación propuestos internacionalmente. Una de sus fortalezas es que ha dado continuidad a la misma desde la década de los 80 sin que los cambios de gobierno conlleven a rupturas y modificaciones sustanciales, y por ello, siempre se ha focalizado en objetivos centrales como la cobertura, la diversificación, la descentralización, la equidad, la pertinencia, la coordinación, la planeación y la evaluación. Uno de los aspectos claves para asegurar el éxito de la política pública en México es que las prioridades identificadas sean el producto de un proceso de consulta y consenso colectivo, además de eliminar el enfoque regresivo de inversión pública, es decir, se requiere que la inversión sea cada vez mayor. También como retos se encuentran la articulación con los niveles previos del sistema educativo nacional y la dimensión internacional como factor clave de proyección (Rubio, 2006).

Por su parte, en Costa Rica la política de educación superior “requiere la búsqueda de mecanismos de financiamiento flexible y de otros incentivos para promover las mejoras en los programas de desempeño universitario” (Varela, 2013:25). Se resalta en Costa Rica el número significativo de universidades privadas sobre universidades de carácter públicas (58 y 5 respectivamente). Dentro de las privadas hay 53 nacionales y 5 internacionales que integran el subsistema universitario. La privatización de la educación superior se manifiesta como uno de los problemas de la educación superior en Costa Rica, y por ello Varela (2013) se refiere al tema de la financiación y los incentivos como una problemática que merece revisión y respuesta desde las políticas públicas.

La política pública en educación superior en Chile tiene como baluarte “mejorar la calidad, acceso y financiamiento de la Educación superior, para avanzar hacia una sociedad de oportunidades y contribuir al sueño de todo padre y madre, cualquiera sea su condición socio-económica, de ver a sus hijos transformarse en buenos ciudadanos y buenos profesionales, sin tener que arruinarse o sobre endeudarse para pagar los aranceles o créditos o tener que elegir cual hijo podrá acceder a la Educación superior y cuál no” (Universia, 2011:1). Teniendo en cuenta que la Educación Superior en chile es comprendida como un negocio en el que todas las Universidades compiten por ganar clientes que tengan interés en cursar las carreras ofrecidas por estas.

Herrera y Acevedo (2004: 82) han mencionado que las reformas presentadas en la región latinoamericana, en la última década, se han caracterizado por las preocupaciones de reajuste estructural en aras de que los países del continente puedan cumplir con sus compromisos frente a la deuda externa, lo que ha conducido, a pesar de las particularidades locales, a la implementación de un modelo general basado en la eficiencia económica y la lógica del mercado, en cuanto a la reorganización del sistema educativo y la redefinición de los roles que deben desempeñar los distintos actores sociales involucrados en este campo.

Estos son los objetivos de un Estado gerencial; por eso buena parte de las nuevas orientaciones están siendo trazadas por los organismos financieros internacionales, los cuales ahora tienen un peso definitivo en el diseño de las políticas educativas en el ámbito mundial, conduciendo de manera drástica a la imposición de reformas estructurales en los espacios en los que, tradicionalmente, el estado benefactor había tenido mayor presencia, como en el campo de los derechos sociales.

Partiendo de los párrafos contenidos en este numeral, se establece que las políticas públicas en educación superior tienen una directa relación con lo que se quiere de la educación en un país, una institución y un Estado; así, las políticas públicas educativas son lineamientos generales de la educación, a gran escala y con una visión a futuro. Estas son construcciones desde lo público; generalmente se plantean mesas de concertación con los actores que plantean sus posiciones en relación al tema de la educación. De las mesas de concertación se genera un documento; todos estos documentos, pasan a manos de los estamentos (en el caso colombiano, del Ministerio de Educación Nacional), los cuales deben tener en cuenta los aportes para crear la política pública en educación superior que se ha desarrollado.

4. El caso colombiano: la política pública en educación superior

Son muy pocos los datos que se tienen de la educación en Colombia durante el siglo XIX, ya que, al parecer, fue un tema prácticamente inexistente dentro del cronograma del Estado colombiano, dejándose por completo en manos de la iglesia católica y sus diferentes órdenes, en especial de dominicos y franciscanos, o de la iniciativa privada (Secretaria de Educación y Cultura, Bello; 2009:13). Esta actitud continuaría sin grandes cambios hasta la mitad del siglo XX, cuando diversas misiones investigativas, incluyendo una realizada por la Organización Mundial del Trabajo (OMT) en la década de los sesenta, evidencian las múltiples falencias de los sistemas educativos de Suramérica, incluyendo la baja capacitación de los maestros, la incapacidad de atender a la demanda de la población y la poca cobertura para los escolares.

El estudio permitió evidenciar la necesidad de un nuevo sistema educativo, más amplio y acorde con la realidad social de América Latina (Cf. Lerma, 2007:14). Todo esto conllevó a replantear el sistema educativo colombiano y un especial accionar del gobierno colombiano por incrementar la cobertura del sistema educativo. Sin embargo, la división nacional y la fragmentación del país, como lo señala Yunis (2003:113), ha sido un obstáculo para redefinir la Nación y crear una institucionalidad fuerte. Esto también ha sido un problema para la educación. Dice, en este punto, Rodríguez, Sierra y Adarve (2009:8) que, a partir de las misiones realizadas, que vendría a corresponder con el periodo del Frente Nacional (1958-1974), se perdió por completo la posibilidad de la existencia de unas verdaderas políticas públicas colombianas en materia de educación, al quedar subyugadas dichas políticas educativas a los dictámenes de entes internacionales e intereses extranjeros enmarcados en las reglas económicas.

Dicho criterio de sometimiento ha sido respaldado igualmente por Arvone (1978:34), quien considera que durante el periodo del Frente Nacional, el Estado colombiano recibió fuertes sumas de dinero por parte de entidades como la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y el Banco Mundial (BM), y que estas entidades escogieron a Colombia como un escenario de prueba de políticas educativas, con lo cual las ideas foráneas vinieron a determinar la orientación del sistema educativo del país. Una posición similar a la de Arvone (1978) y Rodríguez, Sierra, y Adarve (2009) es ostentada por Selowsky (1969) que sí bien era economista, estudió la relación entre desempleo, pobreza y educación en Colombia, tomando como referente el mismo período.

Todo este conjunto de factores ha conducido a modificar la perspectiva sobre lo que es la educación, su papel en la sociedad, la influencia del mercado sobre las políticas públicas educativas y el rol del Estado en este complejo panorama. Por este motivo, es que se ha dado un abordaje más amplio y profundo en el escenario político-educativo como lo indican Narodowski, Nores y Andrada (2002:54) quienes, al referirse a los estudios realizados en los años ochenta y noventa, afirman que “los cambios acaecidos en la política y gestión de los sistemas educativos occidentales (…) constituyen una de las principales contribuciones de la producción académica de educadores e investigadores (…)”.

El siguiente periodo a contemplar sería el inmediatamente posterior al Frente Nacional, y que abarcaría el tiempo correspondiente de 1976 a 1991. A grandes rasgos, puede hablarse aquí de un periodo con un enfoque cuantitativo. El Estado colombiano se enfocó en aumentar los factores numéricos y estadísticos positivos del sistema educativo: incrementar el número de docentes, el número de cupos estudiantiles, el número de planteles educativos y la cobertura geográfica del sistema, sin prestar demasiada atención a la parte cualitativa del mismo, es decir, la calidad y coherencia del sistema con las características y necesidades de la sociedad.

Sobre este periodo, Montañez y Vanegas (1998:17) sostienen que tuvo un enfoque netamente utilitarista, donde se apostó por un carácter instrumental de la educación, cuyo único fin era contribuir a la elevación de la productividad y del PIB, dejando por completo a un lado el papel de la educación como elemento que posibilita la realización del individuo a nivel social.

Montañez y Vanegas (1998:21) plantearían, de igual forma, la existencia de dos sub-fases en esta etapa. La primera de ellas va de 1970 a 1978 y tiene un marcado enfoque centralista, a la vez que se ve la educación como un componente esencial del desarrollo rural integrado. La segunda etapa va de 1978 a 1986 y se cambia por completo la dinámica centralista (que al parecer no había funcionado) pasando a hacerse énfasis en la descentralización, a la vez que el enfoque integralista del desarrollo rural entra en declive.

En esta segunda etapa se da igualmente un énfasis en la educación de los adultos, dados los elevados índices de analfabetismo que aún persistían, y empiezan a intentar usarse medios alternos de educación, diferentes a la educación presencial en una institución educativa, a través de los medios de comunicación masivos tales como la radio y la televisión.

En pleno inicio de la década de los noventa, tiene lugar la Asamblea Nacional Constituyente, y se da el cambio de la Constitución Política de 1886 a la actual Constitución de 1991. Esta Carta Política vendría a otorgar, desde el mismo nivel constitucional, a la educación un doble carácter tanto de derecho fundamental como de servicio público que tiene una función social (Gonzales, 2007:26). Esto es de múltiples críticas pues bien se está al frente de una mercantilización de los derechos, convirtiendo los derechos inalienables y universales en servicios que tienen carácter económico y que son redefinidos por las reglas del mercado.

Sí bien la educación no fue incluida de manera directa dentro del aparte de los derechos fundamentales, en varias oportunidades la Corte Constitucional de Colombia, en múltiples sentencias de rango constitucional, ha estimado el derecho a la educación como un derecho fundamental; pues considera que “en razón de su naturaleza, esto es, por su inherencia con respecto al núcleo jurídico, político, social, económico y cultural del hombre [se trata de un] derecho fundamental (…)” (Huertas, 2010:12).

Sin embargo, los cambios implantados por la Constitución no se verían de forma inmediata. La necesidad de reformar el marco normativo en los diversos campos de acción del Estado de acuerdo al nuevo ordenamiento constitucional tomaría tiempo. Con la nueva Constitución la educación se traduce “en dos grandes procesos de concertación nacional: el primero en torno a la Ley General de Educación, y el segundo para la formulación del primer Plan Decenal” (Cajiao, 2004:31). Hasta 1994 se emite la nueva Ley General de Educación, Ley 115 del 8 de febrero 1994, que señala las normas generales para regular el servicio público de la educación, el cual cumple una función social acorde con las necesidades e intereses de las personas, de la familia y la sociedad. La citada Ley, expone Contreras (2010:99), se fundamenta en los principios de la Constitución Política sobre el derecho a la educación que tiene toda persona, en las libertades de enseñanza, aprendizaje, investigación y cátedra y en su carácter de servicio público. Con el artículo 67 de la Constitución Política de 1991 se define y desarrolla la organización y la prestación de la educación formal en sus niveles preescolar, básica (primaria y secundaria) y media, no formal e informal, dirigida a niños y jóvenes en edad escolar, a adultos, campesinos, grupos étnicos, personas con limitaciones físicas, sensoriales y psíquicas, con capacidades excepcionales, y apersonas que requieran rehabilitación social.

Sobre el particular la Ley en mención, y sobre su materialización, el ya citado Lerma (2007:56) describe que los desarrollos planteados por la norma sólo han tenido implementaciones parciales y no completas, o en su defecto, algunos han sido desvirtuados como en el caso de los Proyectos Educativos Institucionales (PEI) que han debido replantearse y re-significarse ante la política de integración de instituciones y centros educativos en función de la eficiencia y la administración educativa. Lo mismo sucede con los denominados foros educativos creador para impulsar la reflexión pedagógica y la discusión en torno a la discusión, pero que en la realidad no logran cumplir su objetivo limitándose a la socialización de experiencias en áreas curriculares. Lo mismo sucede con la figura del gobierno escolar que se ha reducido a elecciones pero sin mayor participación de los actores.

Pronunciamientos similares se han hecho desde diversos estamentos, tanto estudiantiles como docentes y sociales, considerando que el tenor literal de la Ley se ha venido difuminando por posteriores pronunciamientos estatales y, en especial, por la aplicación de unas políticas de tipo económico, que han entrado en detrimento de la calidad de la educación en favor de la rentabilidad y la auto- sostenibilidad presupuestal de las diversas instituciones.

Como ejemplo de lo anterior, podemos citar los pronunciamientos de Hernández (2011:1) en su ponencia en el Simposio Universidad, Estado y Sociedad en la actualidad colombiana. El autor describe que la política de educación superior en Colombia se encuentra dirigida a la competencia abierta, pues la orientación está siendo marcada por agentes estatales y privados bajo la lógica del mercado, desapareciendo el Estado y su función de control y regulación. Estas políticas son el resultado de “un conjunto de orientaciones y expresiones normativas y de planeación [que profundizan] la tendencia política que viene presentándose desde la década del 90”.

Continuando con la línea temporal, en 1996 entra en vigencia el Plan Decenal de Educación, que podría ser considerado como el primer intento formal de parte del Estado colombiano de establecer una política pública de educación, al sentar un marco de trabajo a 10 años durante los cuales se llevarían a la práctica una serie de estrategias que tendrían como fin el crecimiento cuantitativo y cualitativo del sistema de educación colombiano. El objetivo esencial y cuya naturaleza entrañaba el Plan Decenal de Desarrollo Educativo era:

[…] concitar la confluencia de voluntades y esfuerzos de toda la nación alrededor del proyecto educativo más ambicioso de nuestra historia: la formación de seres humanos integrales, comprometidos socialmente en la construcción de un país en el que primen la convivencia y la tolerancia, seres humanos con capacidad de discrepar y argüir sin emplear la fuerza, seres humanos preparados para incorporar el saber científico y tecnológico de la humanidad en favor de su propio desarrollo y del país. (Lerma, 2007:39)

Sin embargo, contra dicho Plan Decenal (y contra su sucesor, que entraría en vigencia en 2006 con el fin de continuar el proceso de transformación iniciado por el anterior Plan) se han elevado igualmente críticas similares a las que se presentaran contra la Ley General de Educación de 1994, referentes a la enorme diferencia que se viene presentando entre el discurso normativo y la realidad nacional. Y sobre la forma en cómo las diversas políticas económicas del Estado, de marcada tendencia neoliberal, han venido desvirtuando los postulados constitucionales y legales sobre el mencionado doble carácter de la educación.

Con la Ley 30 de 1992 en Colombia se gestionó un cambio al interior de la educación superior en concordancia con la apertura económica iniciada a principios de la década de los 90 y el modelo neoliberal, para lo cual se aplicó de forma sistemática y coherente las disposiciones de organismos como el Banco Mundial. Por este motivo, explica Ortiz (2001:4) que se le permitió una autonomía financiera a las universidades para obligarlas a autofinanciarse y poner estos costos a espaldas de los ciudadanos.

A finales del año 2014, se presentó la primera política pública de educación superior, poniendo un freno a todas las políticas educativas que se gestaban a puerta cerrada en oficinas gubernamentales. Esto abrió paso a una concertación colectiva a cerca de ¿Qué y cómo se quiere una educación superior para el territorio colombiano? Dado que esta propuesta se desarrolló en el largo y ancho del territorio colombiano, en el que se tuvo participación de docentes estudiantes y una porción de grupos indígenas quienes propusieron que la Educación Superior en Colombia debía ser de carácter intercultural. En su momento, los pueblos indígenas manifestaron que el desarrollo de la educación superior debe considerar a los individuos de derecho colectivo, y en esa medida, se requería ir más allá de la disponibilidad, la cobertura, el acceso y la calidad, para “apuntar a la reivindicación de las sabidurías y conocimientos, que logre fortalecer la gobernabilidad de los territorios, pero también un redireccionamiento más equilibrado entre las diferentes sociedades e instituciones […]” (Jacamamejoy, 2014:24).

De esta manera, la política pública que se presentó a finales de 2014, tiene en cuenta este tipo de aportes, que son de vital importancia para el desarrollo mismo de la educación superior y en miras de crear espacios educativos que permitan el desarrollo de todos los saberes que componen la multiplicidad misma de la cultura colombiana desde discursos interculturales, que permiten entrelazar saberes desde un dialogo horizontal. De esta manera, la política pública como se desarrolló, permite que todos los aportes se tengan en cuenta no solo para ser “incluyente”, sino para permitir el enriquecimiento mismo de la labor enseñanza-aprendizaje de las Instituciones de Educación Superior (IES). Así los procesos que adelanta el ICETEX en relación a la entrega de cupos para afros e indígenas, permite que no solo se incluyan el saber universal occidental, sino que se incorporen saberes de estos grupos culturales permitiendo como se dijo el enriquecimiento mismo de la educación superior.

La creación de la primera política pública de educación superior fue posible por un hecho que consternó a la comunidad educativa y este fue la reforma que se presentó ante el congreso a la Ley 30 de 1992, esta reforma, pretendía legitimar disposiciones en las que discrepaban los entes educativos como estudiantes, profesores y rectores, en respuesta a las protestas por parte de las universidades, el Ministerio de Educación Nacional, retiro el proyecto de reforma y se abrieron paso las mesas de concertación para la realización de la primera política pública de educación superior.

El desarrollo de esta política pública, estuvo a cargo del Concejo Nacional de Educación Superior (CESU), creado por la Ley 30 de 1992 como un organismo asesor del Estado en materia de educación superior, conformado por los diversos actores gubernamentales, académicos, de los sectores productivos y sociales que componen el sector de la Educación Superior en Colombia.

El CESU, entregó, en el año 2014, la Política Pública de Educación Superior para Colombia; para su creación, según reportó el CESU, se contó con más de 31.000 personas participantes entre 2012 y 2013 en 151 espacios como foros, seminarios, talleres y encuentros, entre otros; se entregaron en su totalidad 444 propuestas aportadas por instituciones académicas, grupos de investigación, agremiaciones y organizaciones sociales, con ideas concretas sobre cuál es la educación superior que Colombia quiere y necesita, se realizaron seis diálogos regionales en el primer semestre de 2013 en cada una de las regiones del país y el último en Bogotá; el Ministerio de Educación Nacional (MEN) aportó 29 investigaciones sobre la actual situación del sistema de Educación superior desarrolladas por diferentes universidades. (CESU, 2013:8)

La mesa concertada como parte de los diálogos para el establecimiento de esta Política Publica de educación superior (en la que participaron la Asociación colombiana de Instituciones Universitarias y Universidades Privadas -ACIUP-, la Asociación Colombiana de Instituciones de Carreras Profesionales e Intermedias -ACICAPI-, la Asociación Colombiana de Educación Superior a Distancia -ACESAD-, representantes de la Federación Nacional de Representantes Estudiantiles – FENARES-, la asociación estudiantil, el Servicio Nacional de Aprendizaje -SENA-, el Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios Técnicos en el Exterior -ICETEX-) propone dos categorías esenciales y centrales para la creación de dicha política pública. La primera procura modificar de manera sustancial el paradigma de formación para reconocer que el saber no es un monopolio centrado en la educación superior, sino un recurso y valor social de naturaleza diversa y pluralista en la medida que se produce desde la actividad de los mismos usuarios y se socializa y moviliza a partir de las tecnologías de la información y la comunicación.

Frente a esta realidad circundante, las instituciones y los actores tienen el reto de actuar en función de una formación integral donde la producción del conocimiento muestra otras dinámicas y las instituciones se transforman (Secretaría técnica de la Mesa, 2013).

La segunda categoría tiene que ver con una radical modificación de la producción de los saberes, la ciencia, las tecnologías, la generación de los saberes en las artes, la filosofía, la literatura, la cultura, etc. En este punto la mesa determina que hay una productividad y difusión significativa en los campos de la cultura, las humanidades y las ciencias sociales que se realiza al margen del escenario académico, y en consecuencia, requiere de un sistema de educación superior flexible, abierto, adaptado e innovador: “en una dimensión más amplia que la proyección social, estos asuntos se construyen a través de distintas redes de políticas, de investigación, de articulaciones en la formación, esquemas sistémicos, que ya no sólo se refieren a las relaciones con los pares” (Secretaría técnica de la Mesa, 2013).

Partiendo de estas dos categorías, se puede establecer que la política pública de educación superior en Colombia ha tenido la participación de agentes que hacen parte de “lo público del Estado”, para dar paso a la generación de la política desde el orden estatal; esta política fue presentada en junio de 2014, bajo el nombre: “Acuerdo por lo superior 2034. Propuesta de política pública para la excelencia de la educación superior en Colombia en el escenario de la paz”. De acuerdo al CESU (2013:2) los objetivos de esta política son: Aumentar su cobertura con inclusión; mejorar radicalmente la calidad de sus instituciones y programas; acercar la ciencia, tecnología e investigación al país; pensar la educación desde las regiones; acabar las distancias entre la media, la superior y la formación para el trabajo; mejorar las condiciones de bienestar de profesores y estudiantes; apropiarse definitivamente de las tecnologías; avanzar en las tendencias internacionales; diseñar un nuevo modelo de inspección y vigilancia; asegurar la sostenibilidad financiera de las instituciones de Educación Superior (IES).

Para que los objetivos de la política pública en educación superior se den, se debe realizar una mayor inversión en la educación terciaria, se deben cumplir algunos retos, según la mesa de concertación en relación a la financiación de la educación, estos son: lograr un financiamiento sostenible para cumplir con los objetivos de desarrollo y mejoramiento del Sistema de Educación Superior (ES); aumentar el gasto público en ES para aumentar cobertura y calidad; establecer prioridades por la política pública para asignación de recursos por parte del Estado; fijar políticas de asignación diferencial en función de los roles y características intersectoriales; asignación de recursos con equidad, pertinencia y calidad; establecimiento de una política pública para la consolidación de la investigación científica; mayor eficiencia en la utilización de los recursos considerando los niveles de desarrollo regional y el principio de asociatividad entre las Instituciones de Educación Superior (IES); creación de una política pública donde la financiación de la investigación esté en la misma agenda de la financiación de la educación superior; la política pública debe buscar fortalecer las fuentes de financiación para el crédito educativo y de subsidios como instrumento fundamental para la política de acceso con equidad; ampliando los recursos del ICETEX; fondos concursales y de crédito a largo plazo para financiación de infraestructura física y tecnología, de proyectos especiales de las IES; fortalecimiento de fondos concursales para capacitación de docentes, laboratorios, entre otros; la política pública debe incentivar las alianzas con el sector productivo para el desarrollo de proyectos conjuntos que beneficien a ambas partes y el desarrollo regional y nacional.

De esta manera la política pública desarrollada, cubrió todos los francos a fin de tener no solo la participación de todos los actores educativos, también por medio de estas participaciones, se permite tener una idea concreta de ¿Qué se quiere para la educación superior? Con el fin de crear un documento que concentre todos los esfuerzos y saberes de los interesados en la ES y de los representantes de la IES.

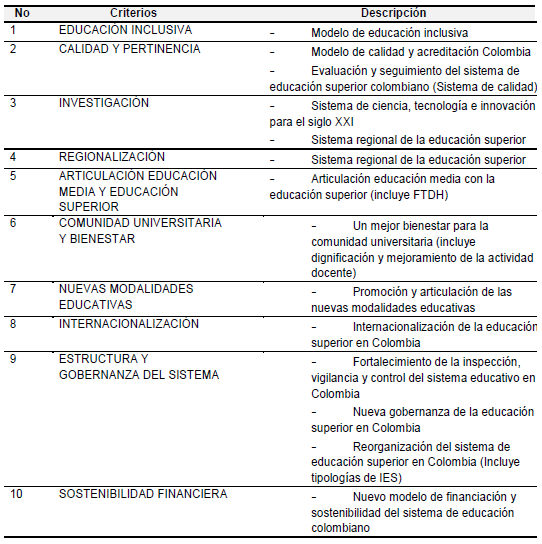

El acuerdo por lo superior 2034, se presenta como un proyecto progresivo, en tres etapas; la primera, irá de 2014 a 2018 en la que se cumplirán metas relacionadas con: Comisiones técnicas y nuevos desarrollos normativos; la segunda etapa, de 2018 a 2024, en la que se crearán: nuevas estructuras y programas; y la tercera etapa, de 1024 a 2034, en la que se dará la Consolidación del sistema de educación terciaria, regionalizado y con acceso universal. Es decir, la política pública está diseñada para que los resultados sean observables en el año 2034, por lo que se trata de un progreso paulatino en la implementación de la misma. Se plantean seis puntos importantes definidos como el plan estratégico (Cuadro 1).

Los puntos presentados en el cuadro 1, permiten no solo conocer el modelo de implementación, estos también dan paso a la misma evaluación de la política, es decir, sí a medida que avancen en los puntos descritos, se permite la realización de mejoras continuas de la política pública y a la calidad misma de la ES, haciendo énfasis en las fallas en las que se incurre. Sin embargo, se debe esperar a que su cumplimiento se dé tal como se plantea y especifica en el documento final; sin que este último sea alterado mediante alguna ley.

Autores a partir de CESU (2013:11)

5. Conclusiones

La política pública en educación superior presentada en Colombia en el año 2014 no es una idea que surgiera desde el Gobierno Nacional. De hecho, esta política pública se da en el marco de la no aceptación del Proyecto de Ley 112 de 2011. Este Proyecto de Ley no fue admitido por los estudiantes, los docentes y algunos directivos de las instituciones de educación superior; se dieron marchas y concentraciones en diferentes puntos del país e incluso algunos estudiantes y representantes de instituciones educativas de educación superior asistieron a sesiones del Congreso de la República. Esta movilización de carácter público fue la que dio paso al retiro del proyecto de ley por parte del Gobierno nacional y abrió paso para la realización de esta Política Pública de Educación Superior.

De esta forma, la política pública presentada como cierre de este artículo, se presenta luego de un proceso arbitrario que pretendía crear una política pública desde el ámbito privado y a puerta cerrada. Y en consecuencia, se demuestra como las políticas públicas pueden tener su origen en la presión y movilización de los grupos de interés y la sociedad civil, aspecto que ha sido resaltado en este artículo como nuevas formas de impulsar la configuración de políticas públicas, alejándose de la idea estricta de que estas son respuestas unilaterales a los problemas sociales.

La política pública de educación superior en Colombia presenta un conjunto de características compartidas con otros países. Por ejemplo, la internacionalización y la articulación con el resto del sistema educativo son aspectos que se hacen presentes en otras políticas como la mexicana o la chilena. Otro elemento homogéneo es la inversión pública y la sostenibilidad financiera, aspectos cruciales de éxito para las políticas públicas.

En síntesis, las políticas públicas en educación superior para que se presenten en Estados con las características del colombiano, deben ser tomadas y desarrolladas por la sociedad civil, por los actores principales de la política y quienes serán beneficiados o afectados con la creación de políticas públicas en educación superior. El Gobierno de turno debe ser capaz de encauzar estas voces y requerimientos para que las políticas sean ante todo pertinentes y coherentes con la visión que se comparte entre los actores interesados.

Referencias bibliográficas

Aguilar Villanueva, Luis (1993), Problemas públicos y agenda de gobierno, México, Miguel Ángel Porrúa.

Arnove, Robert (1973), Políticas educativas durante el Frente Nacional 1958–1974. En: Ministerio de Educación Nacional (1973), La Educación ante el Congreso. Colombia, Ministerio de Educación Nacional.

Asociación Colombiana de Universidades (2002), Agenda de políticas y estrategias para la educación superior colombiana 2002–2006: “De la exclusión a la equidad”. Colombia, ASCUN.

Bobbio, Norberto (1987), Estado, gobierno y sociedad. México, FCE. del Castillo-Alemán, Gloria (2012), Las políticas educativas en México desde una perspectiva de política pública: gobernanza y gobernabilidad. Magis. Revista Internacional de Investigación en Educación, Vol. 4, No. 9, Colombia, Pontificia Universidad Javeriana, pp.637-652.

Congreso de la República de Colombia (1991). Constitución Política de Colombia. Colombia.

Consejo Nacional de Educación Superior (2013), Construyendo una política pública de Educación Superior, Colombia, CESU.

Consejo Nacional de Educación Superior (2014), Acuerdo por lo superior 2034. Propuesta de política pública para la excelencia de la educación superior en Colombia en el escenario de la paz, Colombia, CESU.

Coraggio, José Luis (1998), Investigación educativa y decisión política: El caso del Banco Mundial en América Latina. Perfiles Educativos, Vol. 20, No. 79-80, México, Universidad Autónoma de México, pp. 43-57.

Croce, Alberto César (1999), Políticas Públicas de educación: Estado y ONGs. Colección, Vol.VII, No 11, pp.187-197.

Fundación Nacional para la Superación de la Pobreza y Fondo de las Américas (2000), Desarrollo con ciudadanía y democracia participativa: un nuevo trato entre el Estado y la sociedad civil, Chile, Mimeo.

Gonzales, Joaquin (2007), Derecho a la educación y ciudadanía democrática: el derecho a la educación como desarrollo constitucional del pensamiento republicano cívico, Colombia, Ibáñez.

Herrera, Marthay Acevedo, Raúl (2004), Las políticas públicas y su impacto en el sistema educativo colombiano. Nómadas, No. 20, Colombia, Universidad Central, pp.76-84.

Jacamamejoy, Gabriel Muyuy (2014), Hacia la Interculturalización de la Educación Superior, Colombia, Programa Presidencial Indígena.

Lerma, Carlos Alberto (2007), El derecho a la educación en Colombia, Argentina, Fundación Laboratorio de Políticas Públicas.

López Becerra, Mario Hernán (2007), El asunto de las políticas públicas. Luna Azul, No. 24, Colombia, Universidad de Caldas, pp.59-67.

Montañez, Gustavo y Vanegas, Sandra (1998), Evolución de las políticas y programas de educación rural 1974- 1996, Colombia, Ministerio de Educación Nacional.

Muller, Peter (2002), Las políticas públicas. Colombia, Universidad Externado de Colombia.

Muller, Peter (2007). Prefacio, en: Jorge Iván Cuervo (ed.) (2007), Ensayos sobre políticas públicas (pp. 11-13), Colombia, Universidad Externado de Colombia.

Narodowski, Mariano, Nores, Milagros y Andrada, Mirian (Comp.) (2002), Nuevas tendencias en políticas educativas. Estado, mercado y escuela, Argentina: Granica.

Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) y Banco Mundial (BM) (2012), La Educación Superior en Colombia, Colombia, OCDE y BM.

Ochando, Carlos (1999), El Estado de bienestar, España, Ariel.

Ortiz, Gaspar (2001), Lecciones de administración (y Políticas Públicas), España, Iustel.

Oszlak, Oscar (1980), Políticas públicas y regímenes políticos: reflecciones a partir de algunas experiencias latinoamericanas. En: Estudios CEDES, Colombia, CEDES.

Oszlak, Oscar (1.997), Estado y sociedad: las nuevas reglas de juego, Argentina, Oficina de publicaciones del CBC.

Portelli, Hugues (1994), Gramsci y el bloque histórico, Argntina, Siglo XXI.

Puentes, Julio (2002), Políticas Públicas de Juventud y Gasto Público en Colombia (1991- 2001), Tesis de Maestría en Economía, Colombia, Universidad Nacional.

Rodríguez, Cesar, Sierra, Alfonso y Adarve, Isabel C. (2009), El desplazamiento afro, Colombia, Nomos Impresores/Universidad de los Andes.

Roth, Andre Nöel (2002), Conceptos, teorías y herramientas para el análisis de las políticas públicas. En: Políticas públicas: formulación, implementación y evaluación (pp. 17-107), Colombia, Aurora.

Rubio, Julio (Coord.) (2006), La política educativa y la educación superior en México.1995-2006: un balance, México, Fondo de Cultura Económica.

Selowsky, Marcelo (1969), El efecto del desempleo y el crecimiento sobre la rentabilidad de la inversión educacional: una aplicación en Colombia. Revista de Planeación y Desarrollo, Vol. 1, No. 2, Colombia, Banco de la República.

Secretaria de Educación y Cultura de Bello, Antioquia (2009). Política pública de educación con enfoque de derechos en el municipio de Bello: en voces de todos y todas. Acuerdo Municipal No. 054.

Secretaría Técnica de la Mesa. (2013), Política Pública y Sistema de Educación Superior en Colombia. Documento de la Mesa Temática Política Pública y Sistema de Educación Superior. Colombia, Gobierno Nacional.

Universia (2011). http://noticias.universia.cl. En línea: http://noticias.universia.cl/en-portada/noticia/2011/07/06/843427/educacion-superior-presidente-pinera-anuncia-creacion-fondo-4-000-millones-dolares.html [Consulta: 23/02/2015]

Valencia, Germán y Álvarez, Yohan (2008), La ciencia política y las políticas públicas: notas para una reconstrucción histórica de su relación. Estudios Políticos, No.33, Colombia, Universidad de Antioquia, pp. 93-121.

Vargas, Braulio (2004), Políticas públicas locales y desarrollo. Esan- Cuadernos de difusión, Año 9, No. 17, Perú, Universidad ESAN, pp. 47-59.

Varela, Luis (2013), Políticas públicas de financiamiento de la educación superior: implicaciones para la universidad pública. Revista Electrónica “Actualidades Investigativas en Educación”, Vol. 13, No. 3, Costa Rica, Universidad de Costa Rica, pp. 1-43.

Velásquez, Raúl (2009), Hacia una nueva definición del concepto “política pública”. Desafíos, No. 20, Colombia, Universidad del Rosario, pp. 150-165.

Velásquez, Raúl (2010), Definiendo la política pública. Política Pública Hoy, Vol. 2, No. 1, Colombia, Departamento Nacional d Planeación, pp. 4-7.

Yves, Many y Thoening, JeanClaude (1985), Las políticas públicas. España, Ariel.

Yunis, Emilio (2003), Porqué somos así, Colombia, Témis.

Notas de autor