ACTITUDES HACIA LA ACREDITACIÓN DE CARRERAS UNIVERSITARIAS. ELABORACIÓN DE UN INSTRUMENTO DE MEDIDA

Attitudes toward the accreditation of university programs. Development of a measuring instrument

ACTITUDES HACIA LA ACREDITACIÓN DE CARRERAS UNIVERSITARIAS. ELABORACIÓN DE UN INSTRUMENTO DE MEDIDA

Enseñanza e Investigación en Psicología, vol. 20, núm. 3, pp. 257-265, 2015

Consejo Nacional para la Enseñanza en Investigación en Psicología A.C.

Recepción: 20 Octubre 2014

Aprobación: 25 Enero 2015

Resumen: El presente estudio tuvo como propósito conocer el tipo de actitudes que exhiben estudiantes universitarios ante la acreditación de carreras. Para el cumplimiento de tal objetivo, se diseñó y validó una escala ad hoc que mostró propiedades psicométricas satisfactorias en materia de confiabilidad y validez. La muestra estuvo integrada por 179 estudiantes universitarios de diversas carreras de una institución pública de educación superior. En general, los estudiantes muestran actitudes positivas hacia la acreditación, sin que haya diferencias significativas en cuanto a la carrera y el sexo. Se considera apropiado aplicar la escala en otras poblaciones e instituciones para evaluar su generalidad. Asimismo, se sugiere realizar investigaciones sobre las razones que explican los hallazgos y de cómo la acreditación de carreras ha afectado la calidad de los diversos programas educativos. Indicadores: Acreditación de carreras; Actitudes; Escala; Estudiantes universitarios; Carreras.

Palabras clave: Acreditación de carreras, Actitudes, Escala, Estudiantes universitarios, Carreras.

Abstract: The present study was aimed to recognize the type of attitudes that university students have towards the accreditation of university programs. To fulfill this objective, it was designed and validated a Scale of Attitudes Towards Accreditation Career EAHC, which showed satisfactory psychometric properties in terms of reliability and validity. The sample included 179 university students of Law, Management and International Business programs. In general, it could see that students showed positive attitudes towards accreditation and no significant differences in the variables of academic program and sex. It is suggested to apply the scale in other populations and institutions.

Keywords: Accreditation, university programs, Attitudes, Scale, University students, Educational programs.

ACTITUDES HACIA LA ACREDITACIÓN DE CARRERAS UNIVERSITARIAS. ELABORACIÓN DE UN INSTRUMENTO DE MEDIDA

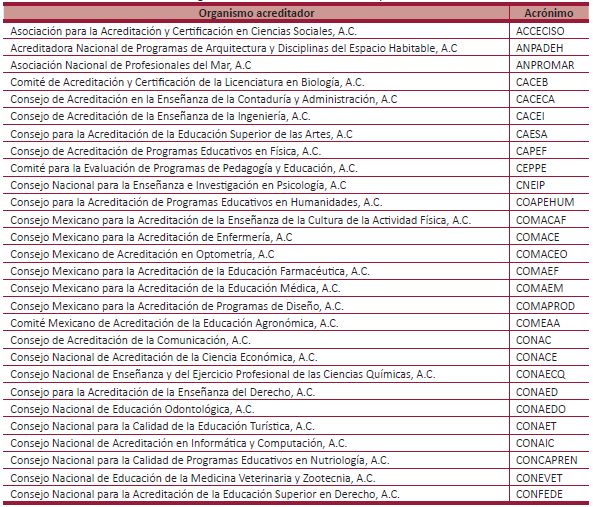

En los últimos años, para un importante número de instituciones de educación superior (IES) de nuestro país y de otros entornos la acreditación de carreras universitarias se ha vuelto un requisito sumamente deseable (Boville, Arguello y Reyes, 2011; Hernández, 2006 ; Rubio, 2007 ; Tunnermann, 2008 ) debido a que se ha llegado a un consenso, formado por una buena parte de los implicados, de que con tal reconocimiento se garantiza la calidad de multiples aspectos de la vida institucional y se otorga credibilidad y prestigio a las universidades ( Sanyal y Martin, 2007 ; Stubrin, 2005 ). En razón de ello, y tras haber transitado por distintos momentos, diversos organismos han asumido la tarea de acreditar la calidad de los programas educativos del nivel superior universitario. Especificamente en nuestro país, el Consejo para la Acreditación de la Educación Superior (COPAES) es la estructura que aglutina a los organismos que otorgan el reconocimiento oficial que acredita las distintas carreras universitarias. Dichos organismos se muestran en la Tabla 1 ( cf. Gómez y Herrera, 2007 ).

El COPAES se ha planteado como propósito contribuir al aseguramiento de la calidad de los programas académicos que ofrecen las IES tanto públicas como privadas mediante el reconocimiento formal de aquellos organismos acreditadores que demuestren la idoneidad, calidad y confiabilidad de sus procesos y resultados, y que además sustenten sus acciones con base en los lineamientos y el marco general de la acreditación establecidos por el mismo Consejo ( Arechiga y Llareda, 2004 ). Por tanto, tal y como señalan Borroto y Salas (2004) , el objetivo central de dicho organismo consiste en promover y estimular el continuo mejoramiento de las carreras universitarias de nuestro país.

A pesar de que los ejercicios de acreditación cuentan ya con organismos plenamente reconocidos y procesos e indicadores consensuados y bien definidos, existen todavía impedimentos para implementar los cambios planteados debido, entre otras cosas, a la complejidad organizacional de las universidades, la resistencia de los actores involucrados y diversos factores internos y externos que los dificultan ( González, 2005 ). Incluso investigadores como Fernández ( 2003 , 2004 ) han señalado que en los procesos institucionales se ha registrado, en múltiples ocasiones, una escasa participación de docentes y estudiantes, y que en muchos casos aquellos han sido esencialmente formales, ritualistas y autocomplacientes.

Probablemente esta última condición se deba a que en gran parte de los actores que conforman los colectivos universitarios (profesores, alumnos, directivos y personal administrativo) no existe todavía una idea clara del propósito fundamental de la acreditación, o que a la misma se le perciba (a veces con razón) más como un requerimiento que no necesariamente conlleva la calidad ( Munive, 2007 ).

Sin embargo, resulta positivo observar que en algunos casos la política de acreditar (que idealmente implica la evaluación y por tanto la mejora) ha comenzado a tener los efectos deseados. En tal sentido, Fernández (2004) afirma que los procesos de acreditación de instituciones y de programas han permitido conocer más a fondo las universidades, que se ha creado una cultura de la calidad y de superación y que, además, dichas acciones han promovido la creación de planes estratégicos y operativos que obligan a las instituciones a revisar y readecuar el proyecto institucional a dichos planes. En fin, que todo ello ha producido un mejoramiento de la gestión y de los procesos internos, lo que a su vez ha propiciado la optimización de recursos.

Ante tales referentes, resulta conveniente identificar si en el entorno universitario del país dicha cultura se ha extendido o generalizado, y si particularmente las actitudes que manifiestan los actores involucrados tienen un carácter positivo o negativo.

Para lograr tal propósito, en el presente estudio se diseñó y validó una escala de actitudes hacia la acreditación de carreras con una muestra de alumnos, debido a que hasta el momento no se encontró instrumento alguno en la bibliografía especializada que mida dicha variable ni la viabilidad de realizar el estudio con escolares.

Cabe indicar que en el presente trabajo se entiende por actitudes a ciertas tendencias o disposiciones a actuar que han sido adquiridas y que son relativamente duraderas respecto de un determinado un objeto, persona, suceso o situación ( Sarabia, 1992 ), las cuales están constituidas por un componente conductual (formas de comportamiento), uno afectivo (preferencias y rechazos) y uno más de tipo cognitivo (conocimientos y creencias).

Fuente: Gómez y Herrera (2007).

MÉTODO

Participantes

La muestra estuvo integrada por 179 estudiantes universitarios de las carreras de Derecho, Administración y Negocios Internacionales de una institución de educación superior pública. La media de edad fue de 21.1 años (D.E. = 1.81), predominando las mujeres (64.8%). Cabe indicar que la aplicación del instrumento se realizó después de que las carreras en las que estaban inscritos los participantes se habían sujetado al proceso de acreditación correspondiente.

Instrumento

Se construyó una escala ad hoc, denominada Escala de Actitudes hacia la Acreditación de Carreras (EAHC), la cual en su versión final quedó conformada por un total de once items integrados en tres factores correlacionados. La escala, de tipo Likert, contiene cinco opciones de respuesta, las cuales van de “totalmente en desacuerdo” a “totalmente de acuerdo”.

Procedimiento

La construcción y validación de la escala transito por diferentes fases. La primera consistió en una revisión documental teorico-cientifica en torno a actitudes hacia la acreditación de carreras, quedando en evidencia la inexistencia de instrumentos que midieran tal constructo teórico. En razón de ello, se pasó a una segunda fase, la cual consistió en diseñar la escala respectiva.

Se elaboró un total de 34 ítems, los cuales pretendían inicialmente medir tres componentes de las actitudes hacia la acreditación, a saber: el cognitivo (catorce ítems), el afectivo (doce) y el conductual (ocho).

Después de su elaboración, se pasó a la etapa tres, la cual consistió en someter al instrumento a validación de contenido. En dicho proceso se consultó a cinco profesores universitarios que fungieron como expertos, pidiéndoseles que hicieran las recomendaciones o correcciones necesarias. Como resultado de ello, se eliminaron tres ítems y se efectuaron cambios en la redacción de otros tres. Hecho lo anterior, se pasó a la fase cuatro.

Con el propósito de evaluar la comprensión de los ítems del instrumento, se llevó a cabo una prueba piloto con diez estudiantes. Como producto de dicha actividad se realizaron algunas correcciones mínimas en la forma de redactar los reactivos considerados. En la fase cinco se aplicaron los instrumentos a los 179 los estudiantes de las tres carreras ya comentadas.

Enseguida, en la fase seis, se sometió al instrumento a un proceso de validación de constructo, para lo cual se realizó tanto el análisis factorial exploratorio con la primera mitad de la muestra como el confirmatorio con la segunda. Los hallazgos de dicha fase se presentan en el apartado de Resultados.

Posterior a la validación, se calculó la confiabilidad de la escala y se identificaron las frecuencias y medias de la población estudiada. Para indagar si había diferencias significativas sobre las actitudes hacia la acreditación conforme a la carrera que cursaban los estudiantes, se aplicó la prueba anova de Kruskal-Wallis, y con el propósito de identificar las diferencias específicas entre las carreras, una serie de pruebas U de Mann- Whitney. En el caso de las diferencias entre dicha variable por sexo, también se utilizó esta última prueba. Dichos datos se calcularon mediante el paquete estadístico SPSS, v. 20.0.

RESULTADOS

Análisis factorial exploratorio

En un primer momento, el análisis factorial exploratorio se llevo a cabo permitiendo la estructura libre de factores, utilizando para ello el método de componentes principales con rotacion varimax. Los índices KMO (0.848) y la prueba Bartlett (p < .000) indican que el modelo es apropiado y no presenta esfericidad. Bajo el criterio de los autovalores mayores a 1 se obtuvieron siete factores que explicaron 67.56% de la varianza, evidenciándose en tal análisis que los últimos cuatro no tenían un peso significativo ni explicaban un gran porcentaje de aquella.

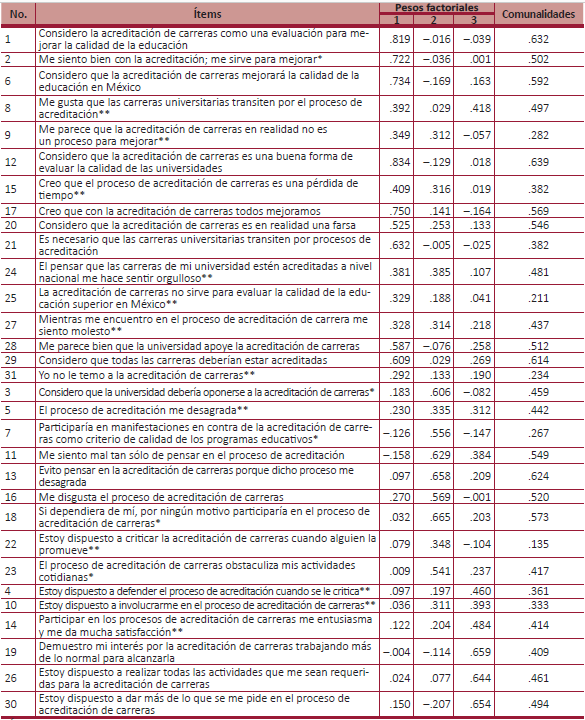

Debido a esta circunstancia, y considerando el criterio de Catell, se corrió un segundo análisis factorial forzado a tres factores, en el cual se utilizó como método de factorización el de máxima verosimilitud con rotación oblicua. Bajo el criterio de saturación o aportación de la varianza > 0.5 de cada reactivo, se redujo la escala a 19 ítems; luego, cinco de ellos se eliminaron por incongruencia teórica (2, 3, 7, 18 y 23). En la Tabla 2 se observan los ítems y sus respectivas saturaciones y comunalidades.

Así, el instrumento final, en su versión exploratoria, quedó conformado por catorce reactivos y tres factores. El primer componente, titulado “Creencias sobre la acreditación”, se integró por ocho reactivos (1, 6, 12, 17, 20, 21, 28 y 29) que explican 42.68% de la varianza; el segundo elemento, “Afectos sobre la acreditación”, se constituyó por tres ítems (11, 13 y 16), que explican 11.12%, y el último factor, “Disposiciones ante la acreditación”, por tres reactivos (19, 26 y 30) que explican 10.47 %.

Análisis factorial confirmatorio

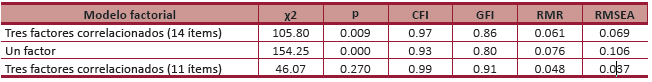

El siguiente paso radico en confirmar la estructura factorial usando el Lisrel Student Edition, version 8.8 ( Littlewood y Bernal, 2011 ). El modelo evaluado consto de tres factores relacionados con ocho reactivos en el primer factor, tres con el segundo y otros tres en el tercero. Se plantearon además otros dos modelos: uno con un solo factor y uno mas con tres factores correlacionados que, a su vez, se integraron por once items. Cabe senalar que en este último modelo se decidió eliminar los items 16, 20 y 28 debido a que eran los que tenían el menor peso factorial.

La bondad de ajuste de los modelos propuestos se evaluó mediante diversos indicadores. En concreto, se utilizaron la Ji cuadrada (χ²), el promedio de los residuales (root mean square residual [RMR]) y el de los residuales estandarizados (root mean square error of approximation [RMSEA]). Otros indicadores de ajuste relativo empleados fueron el índice de bondad de ajuste (goodness of fit index [GFI]) y el de ajuste comparativo (comparative fit index [CFI]). Estos últimos cuatro índices se encuentran entre los más utilizados ya que están menos afectados por el tamaño de la muestra ( García, Gallo y Miranda, 1998 ). Para que haya un buen ajuste, los valores CFI y GFI deben superar el valor de 0.90 (cuanto mayor sea el valor, mejor ajuste hay). Por su parte, los valores RMSEA deben ser menores de 0.08 para tener un ajuste aceptable ( Browner y Crudeck, 1993 ) o cercanos a 0.05 para obtener un buen ajuste ( Byrne, 2001 ). En el caso del RMR, los valores cercanos a 0 indican mejor ajuste y los menores de .10 se consideran aceptables. En cuanto a la interpretación del cociente χ2, se considera que no debe ser significativa si es que hay buen ajuste; si la probabilidad es de .05 o menor, se dice que la covarianza del modelo teórico es diferente a la covarianza de los datos observados. Los índices de bondad de ajuste relativos a los modelos que fueron contrastados se muestran en la Tabla 3 .

Como se observa en dicha tabla, el modelo que mejor ajusta es el número 3 (tres factores correlacionados con once ítems) ya que es el que en mayor medida cumple con los requerimientos antes señalados.

*Ítems eliminados por incongruencia teórica.

**Ítems eliminados por saturación ‹0.5

Confiabilidad

Finalmente, la confiabilidad de la escala reportó un consistencia interna, medida por el coeficiente alfa de Cronbach, de .864 para el factor “Creencias sobre la acreditación”, de .577 para el de “Afectos sobre la acreditación” y de .670 para el de “Disposiciones ante la acreditación”. En total, el coeficiente de la prueba reportado fue de .850. Con dichos datos, se puede afirmar que la confiablidad del instrumento resultó aceptable.

Poder discriminativo de los ítems

El poder discriminativo de los ítems se llevó a cabo mediante el cálculo de los valores t que resultan de comparar las medias obtenidas en cada uno de los ítems por los sujetos en los grupos “bajo” (27% de sujetos con puntuaciones más bajas en la escala) y “alto” (27% de sujetos con puntuaciones más altas en la escala), evidenciándose en dicho análisis que todos los ítems de la escala, en su versión final, fueron muy discriminativos y, por ende, adecuados.

En resumen, los resultados encontrados indican que la validación de la EAHC en la población estudiada mostró propiedades psicométricas satisfactorias, siendo una medida válida y fiable para ser empleada en el presente trabajo de investigación.

Actitudes de los estudiantes hacia la acreditación

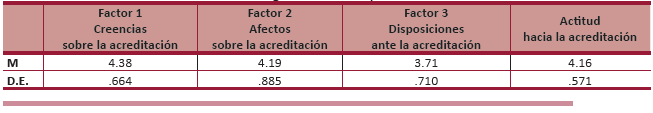

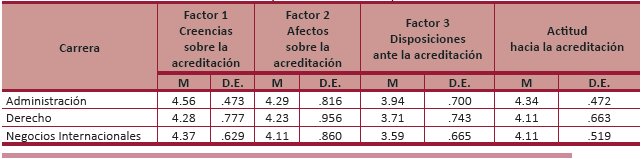

Los resultados generales obtenidos en la aplicación de la prueba aparecen en la Tabla 4 . De manera general y en cada factor o componente se aprecia que los estudiantes universitarios tienen actitudes positivas hacia la acreditación respecto del puntaje teórico medio (M = 3). No obstante, en el factor “Disposiciones ante la acreditación” la tendencia es menos positiva que en los otros dos y que la actitud general.

Enseguida, se realizaron análisis de diferencias de grupos conforme las variables de carrera y sexo. Así, con la intención de justificar la utilización de determinadas herramientas estadísticas, se calculó la normalidad de la distribución mediante la prueba de Kolmogorov-Smirnoff, obteniéndose un valor z = 1.449 y un valor de p = 0.022, lo cual indica que la distribución de la población no es normal para la variable “Actitud hacia la acreditación” (al igual que cada factor), por lo que se determinó utilizar pruebas no paramétricas.

Respecto a la variable de Carrera de los estudiantes, se utilizó la prueba de Kruskal-Wallis para muestras independientes. Con la aplicación de esta prueba no se encontraron diferencias significativas en la “Actitud hacia la acreditación” (p = .072), pero si en el factor “Disposiciones ante la acreditación” (p = .024).

Para identificar las diferencias específicas en este último factor, se aplicaron pruebas U de Mann-Whitney, a través de las cuales se pudo identificar que la diferencia significativa encontrada fue entre las carreras de Administración y de Negocios Internacionales ( Tabla 5 ). Tal situación implica que los estudiantes de la primera carrera están más dispuestos a participar en actividades vinculadas al proceso de acreditación.

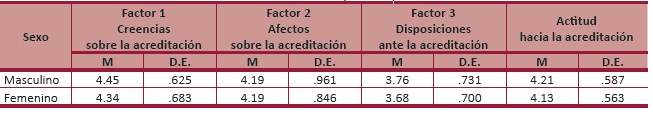

Hecho lo anterior, se procedió a identificar las diferencias de acuerdo al sexo ( Tabla 6 ). Los resultados de la prueba U de Mann-Whitney mostraron que tanto hombres como mujeres manifestaron actitudes positivas hacia la acreditación, sin que hubiera diferencias significativas entre ellos.

DISCUSIÓN

Como se indicó antes, la acreditación de carreras universitarias se ha constituido en una meta deseable para un gran número de instituciones de educación superior debido a que con tal reconocimiento se certifica su calidad y prestigio. A pesar de que los ejercicios de acreditación se han generalizado, existen todavía obstáculos serios para lograr realmente concretar su objetivo primordial, a saber: la mejora de la calidad educativa de los programas e instituciones.

Dentro de los principales impedimentos para alcanzar tal propósito, se ha reconocido el hecho de que en ocasiones los principales actores (profesores, alumnos, administrativos y directivos) no están plenamente convencidos de las bondades de los procesos de acreditación y de que con frecuencia, cuando las tareas de acreditación transcurren, se evidencia una escasa colaboración de los implicados. Incluso hay quienes afirman que cuando esa contribución ha ocurrido, ha tenido características ritualistas y autocomplacientes ( Fernández, 2004 ).

Frente a dicha realidad, resulta conveniente, desde la perspectiva de la investigación educativa, identificar si en el entorno universitario del país la cultura de la acreditación se ha extendido o generalizado, y si las actitudes que manifiestan los actores involucrados tienen un carácter positivo o negativo.

En razón de ello, y con el propósito de conocer el tipo de actitudes que frente a la acreditación tienen los diversos actores, se decidió elaborar una escala para medirlas, cuyas propiedades psicométricas mostraron la validez y la confiablidad requeridos. Por tanto, puede utilizarse con la confianza de que los factores representan los constructos que se pretenden medir. Además, tiene la ventaja de que, en razón de su brevedad, se puede utilizar en estudios que requieran evaluar un gran número de personas en un tiempo relativamente corto. Cabe señalar en este sentido que en el futuro será necesario aplicar esta escala en otras poblaciones y con otro tipo de instituciones y actores para evaluar si es susceptible de generalizarse.

Con relación a los hallazgos encontrados en la indagatoria, se puede advertir que los estudiantes en general muestran actitudes positivas hacia la acreditación de carreras, lo que tal vez ocurra en razón de que –al menos en el entorno estudiado– su práctica tiene ya un considerable desarrollo y de que los alumnos de los programas educativos estudiados están conscientes de los motivos por los cuales esta se efectúa.

Asimismo, el que se hayan encontrado actitudes positivas en los alumnos de las distintas carreras y que no hubiese diferencias significativas entre ellas (salvo en el factor “Disposiciones ante la acreditación”), probablemente sea el resultado de que en la institución abordada se ha proporcionado información de la misma calidad sobre las razones por las cuales la acreditación se realiza, sin hacer ninguna distinción entre los programas educativos.

Finalmente, y a manera de conclusión, conviene subrayar la importancia de ampliar las investigaciones en otros contextos, y sobre todo indagar acerca de las razones que explican los hallazgos. Además, convendría realizar estudios adicionales en torno a cómo la acreditación de carreras ha impactado en la calidad de los diversos programas educativos de nuestro entorno.

Referencias

Arechiga, H. y Llareda, R. (2004). Antecedentes, situación actual y perspectivas de la evaluación y acreditación de la educación superior en México. En Instituto Internacional de la UNESCO para la Educación Superior en América Latina y el Caribe (Ed.): La evaluación y la acreditación de la educación superior en América Latina y el Caribe. La Habana: ENPSES/Mercie Group/CUJAE.

Borroto, E. y Salas, R. (2004). Acreditación y evaluación universitarias. Educación Media y Superior, 18(3). Disponible en línea: .

Boville, B., Arguello, N. y Reyes, N. (2006). La acreditación como proceso dinamizador hacia la calidad. Actualidades Investigativas en Educación, 6(1), 1-21.

Browner, M.W. y Crudeck, R. (1993). Alternative ways of assessing model fit. En K. A. Bollen y J. S. Long (Eds.): Testing structural equation models (pp. 136-162). Newbury Park, CA: Sage.

Byrne, B.M. (2001). Structural equation modeling with Amos: Basic concepts, applications and programming. Mahwah, NJ: Erlbaum.

Fernández, N. (2003). Evaluación y acreditación en la educación superior argentina. Buenos Aires: IESALC/UNESCO.

Fernández, N. (2004). La evaluación y la acreditación de la calidad de la educación superior en America Latina y el Caribe: situación, tendencias y perspectivas. Buenos Aires: IESALC/UNESCO.

García, E., Gallo, P. y Miranda, R. (1998). Bondad de ajuste en el análisis factorial confirmatorio. Psicothema, 10(3), 717-724.

Gómez, M.C. y Herrera, S. (2007). La función de los organismos evaluadores que coadyuvan en el proceso de evaluación para el desarrollo de los programas de educación superior y facilitan la obtención de recursos federales. Razón y Palabra, 55, Febrero-marzo. Disponible en línea: http://www.razonypalabra.org.mx/anteriores/n55/gomezherrera.html.

González, L.E. (2005). El impacto del proceso de evaluación y acreditación en las universidades de América Latina. Santiago de Chile: IESALC/UNESCO.

Hernández, A. (2006). La acreditación y certificación en las instituciones de educación superior. Hacia la conformación de circuitos académicos de calidad: ¿exclusión o integración? Revista del Centro de Investigación de la Universidad La Salle, 7(26), 51-61.

Littlewood, H. y Bernal, E. (2011). Mi primer modelamiento de ecuación estructural LISREL. México: Cincel. Disponible en linea: http://www.cincel.com.co/pdf/modelamiento_ecuacion_estructural.pdf

Munive, M. (2007). La acreditación: .mejora de la educación superior o atractivo artilugio estético? Enseñanza e Investigación en Psicología, 12(2), 397-408.

Rubio, J. (2007). La evaluación y acreditación de la educación superior en México: un largo camino aun por recorrer. Reencuentro, 50, 35-44.

Sanyal, B. y Martin, M. (2007). Garantía de la calidad y el papel de la acreditación: una vision global. En Global University Network for Innovation (Ed.): La educación superior en el mundo 2007: Acreditacion para la garantía de la calidad, .que esta en juego? (pp. 3-17). Barcelona: Mundi Prensa Libros, S.A.

Sarabia, B. (1992). El aprendizaje y la enseñanza de actitudes. En C. Coll, J. I. Pozo, B. Sarabia y E. Valls (Eds.): Los contenidos en la Reforma. Enseñanza y aprendizaje de conceptos, procedimientos y actitudes (pp. 133-198). Madrid: Santillana.

Stubrin, A. (2005). Los mecanismos nacionales de garantía pública de calidad en el marco de la internacionalización de la educación superior. Avaliacao: Revista da Avaliacao da Educacao Superior (Campinas), 10(4), 9-22.

Tunnermann, C. (2008). La calidad de la educación superior y su acreditación: la experiencia centroamericana. Avaliacao: Revista da Avaliacao da Educacao Superior (Campinas), 13(2), 313-336.

Notas de autor

jf_caldera@hotmail.com