APATÍA, DESMOTIVACIÓN, DESINTERÉS, DESGANO Y FALTA DE PARTICIPACIÓN EN ADOLESCENTES MEXICANOS

Apathy, lack of motivation, disinterest, reluctance, and lack of participation in Mexican adolescents

APATÍA, DESMOTIVACIÓN, DESINTERÉS, DESGANO Y FALTA DE PARTICIPACIÓN EN ADOLESCENTES MEXICANOS

Enseñanza e Investigación en Psicología, vol. 20, núm. 3, pp. 326-336, 2015

Consejo Nacional para la Enseñanza en Investigación en Psicología A.C.

Resumen: El objetivo de investigación fue explorar las causas que originan apatía, desmotivación, desinterés, desgano y falta de participación en adolescentes mexicanos. Participaron 200 adolescentes de 13 a 15 años, hombres y mujeres. Se administró el Cuestionario de Causas de la Apatía. Se observó que los adolescentes prefieren no participar en la dinámica familiar, los quehaceres domésticos, la escuela, las actividades físicas y religiosas, quizá porque consideran que no redituarán algo a su vida, tanto en lo biológico (sobrevivir), como psicosociocultural (ser más y mejores que otros y que sí mismos). Estos indicadores entrañan riesgo; además, se reprime en ellos la posibilidad de desarrollar sus potencialidades, lo cual podría llevarlos a no vivir con base en su ser en el hacer, donde se es lo que se hace y se hace lo que se es, sin contradicción, con gusto y sin quejas.

Palabras clave: patía, Desmotivación, Desinterés, Desgano, Falta de participación, Adolescentes.

Abstract: The aim of this research was to explore the causes of apathy, lack of motivation, disinterest, reluctance, and lack of participation in Mexican adolescents. 200 adolescents of both sexes, ranging 13 to 15 years old, participated. The Apathy’s Causes Questionnaire was applied. It was observed that teenagers feel apathy to participate in family dynamics, in school, and in physical and religious activities, probably because they consider those activities will not produce any good to their lives, both biologically (survival), and psycho-socio-culturally (to be more and better than others and themselves). These indicators entail risks, and also suppress in them the opportunity to develop their own potential.

Keywords: Apathy, lack of motivation, Disinterest, Reluctance, Lack of participation, Adolescents.

INTRODUCCIÓN

Una tendencia que se observa con frecuencia en la sociedad moderna es la falta de motivación personal, a lo cual se le ha llamado apatía, cuya incidencia se extiende a los ámbitos más diversos y a diferentes etapas vitales ( Messing, 2009 ). En este sentido, uno de los problemas más frecuentes entre los adolescentes es el desinterés por participar en actividades conjuntas, así como la reducción de sus interacciones sociales, lo que afecta considerablemente su forma de vida ( Passarotto, 2012 ). Etimológicamente, el término “apatía” se deriva del latín apathia, y este del griego, que significa “ausencia de pasiones, emociones, sentimientos o enfermedad” ( Real Academia Española, 2001 ). La apatía es así definida como la impasibilidad del ánimo y dejadez, indolencia, falta de vigor o energía ( Abbagnano, 2004 ).

En la antigüedad, los filósofos griegos de la escuela estoica definieron la apatheia como un estado del espíritu consistente en la indiferencia emocional ante los avatares de la existencia. Consideraban que la felicidad solo podía alcanzarse cuando la persona se mostraba emocionalmente indiferente ante los sucesos o acontecimientos que le tocaban vivir. Así, la apatía fue valorada positivamente en cuanto que ayudaba a los sabios griegos a librarse de la esclavitud y las perturbaciones que generaban el deseo y la carencia ( Marina, 1996 ). Los primeros cristianos adoptaron el término para referirse al desprecio de todas las preocupaciones mundanas, pero más adelante la perspectiva religiosa la consideró como una deficiencia de amor y devoción a Dios, interpretándola también como pereza ( Starkstein y Leentjens, 2008 ). Cabrera, Peral y Barajas (2012) indican que el concepto de apatía fue más aceptado en la cultura popular después de la Primera Guerra Mundial, al ser calificada como una de las varias formas de neurosis de guerra caracterizada por un sentimiento de entumecimiento emocional e indiferencia a la interacción social normal. A partir de esta aceptación, se le empezó a estudiar desde diversas perspectivas, fundamentalmente desde la neuropsiquiatría y las neurociencias clínicas, las cuales la definieron como un síntoma presente en la depresión, caracterizada por la pérdida de motivación no debida a la perturbación de la inteligencia, la emoción o el nivel de conciencia ( American Psychiatric Association, 2002 ; Organización Mundial de la Salud, 1992 ). Al respecto, Marín (1996) señala que la apatía debe considerarse como un síndrome o enfermedad con etiología propia. Una definición alternativa propuesta por Levy, Cummings y Fairbanks (1998) indica que es una reducción cuantitativa de los comportamientos voluntarios, la cual consiste en un déficit emocional y cognitivo que puede surgir y revertirse a partir de estímulos internos (autoactivación) o externos (heteroactivación). Autores como Marín (1996) y Cabrera et al. (2012 ) plantean que la apatía es un síndrome comportamental o una disfunción del proceso que origina los actos inducidos por estímulos externos o por los propios; por lo tanto, la apatía ocurre cuando se alteran los sistemas que generan y controlan la voluntad. Por otro lado, la evidencia médica apunta a que es uno de los cambios comportamentales más frecuentemente asociados a enfermedades o lesiones que afectan al eje de la corteza prefrontal, los ganglios basales, el núcleo caudado, el pallidum interno y el núcleo talámico medial-dorsal, como en el caso de las enfermedades de alzheimer y de huntington, algunas afecciones como la parálisis supranuclear progresiva y la esquizofrenia, siendo común también en las enfermedades crónico-degenerativas ( Agüera et al., 2010 ). Desde otra perspectiva, estudios bioquímicos señalan que la apatía y la falta de energía son frecuentes en la deficiencia nutricional del aminoácido tirosina, lo que provoca niveles bajos de catecolaminas o de hormonas tiroideas. Cuando hay una adecuada producción de catecolaminas, el organismo muestra un buen nivel de excitación emocional y física que le permite al individuo responder con rapidez y energía a las demandas ambientales y a las situaciones de estrés. Por el contrario, los organismos con catecolaminas bajas son propensos a la apatía y a la depresión y les cuesta trabajo concentrarse y prestar atención ( Wurtman y Frusztajer, 2006 ). En consecuencia, desde las perspectivas médica y bioquímica, se han creado instrumento de evaluación de la apatía que describen el diagnóstico, la neurobiología, las enfermedades con las que se asocia y los tratamientos de elección, pero que dejan de lado los aspectos psicosocioculturales que intervienen e incluso promueven su ocurrencia. Al respecto, autores como Negrete y Leyva (2013) y Valdez y Aguilar (2014) proponen que este fenómeno social puede deberse a diversos factores, como la falta de oportunidades laborales, el limitado acceso educativo, la falta de recursos económicos, la insatisfacción personal, la inseguridad y la pérdida del sentido de vida de los adolescentes. Cosentino (2010) afirma que la apatía es el resultado de la sensación individual de no poseer el nivel de conocimientos necesarios para afrontar un reto, o bien de no percibir desafíos. Hernández (2003) y Silva (2008) reconocen un desinterés generalizado como el causante de problemas para elaborar un proyecto de vida personal o familiar a futuro, así como de la molesta sensación de vivir en un presente azaroso, continuo y repetitivo. Messing (2009) agrega que en la psicosociocultura se observa una tendencia en la que el esfuerzo ha caído en descrédito para dar lugar al facilismo, lo que deja menos espacios para el desarrollo personal y laboral. Señala asimismo el uso de mensajes que promueven el consumismo, el individualismo, la mediocridad y el control externo de la conducta. De esta forma, las características académicas y laborales del mundo actual han afectado profundamente a los individuos, principalmente a los más jóvenes, quienes manifiestan desmotivación, insatisfacción y apatía. En efecto, hoy día se observa un alto porcentaje de adolescentes caracterizados por la incapacidad para concebir su vocación, lo que pudiera explicarse por la falta de asimilación de las reglas o normas sociales, incertidumbre, ausencia de información, desinterés y atribución externa de la decisión, o porque en la realidad nacional no se promueven valores específicos en el desarrollo profesional ( D’Orazio et al., 2011 ). Flores, González y Rodríguez (2013) añaden que actualmente los adolescentes se muestran apáticos hacia el estudio y esperan ser motivados por sus padres o por sus docentes para despertar y mantener el interés por aquél, lo que representa un riesgo en cuanto que implica el otro polo de la apatía: la agresión rebelde. Por otro lado, Echeverría (2011) refiere que en este fenómeno interviene la carencia de información de los jóvenes, lo que les impide adquirir y acumular conocimientos. En contraste, el uso de medios informativos incrementa la discusión interpersonal, lo que a su vez contribuye al aumento de la participación social, pues empíricamente se ha demostrado que la cantidad de conocimiento puede predecir y promover la participación; es decir, a más información, más participación ( Dudley y Gitelson, 2002 ), y por lo tanto, menos apatía. Por ello, una definición de la apatía es la falta de interés producida por la convicción de que no se conseguirá nada favorable para la sobrevivencia o para tratar de llegar a ser más o mejor que otros y que uno mismo ( Valdez y Aguilar, 2014 ), lo cual, según Marina (1996) , lleva a los jóvenes a no padecer la perturbación generada por el deseo. Con base en ello, el objetivo de la presente investigación consistió en explorar algunas de las causas que originan apatía en los adolescentes mexicanos.

MÉTODO

Participantes

Se llevó a cabo un muestreo no probabilístico de tipo intencional para seleccionar a 200 adolescentes repartidos equitativamente por sexo, con un rango de edad de 13 a 15 años, estudiantes de tercer grado de secundaria, residentes de la ciudad de Toluca, Edo. de México (México).

Instrumento

Se utilizó el Cuestionario de Causas de la Apatía, compuesto por cinco preguntas abiertas, validadas por un análisis de jueces expertos. Las preguntas fueron las siguientes: “¿Qué actividad has notado que te causa más apatía?”, “¿Qué es lo que más te desmotiva en la vida?”, “¿Qué es lo que más te genera falta de interés?”, “¿Qué es lo que más te produce desgano?” y “¿En qué actividades prefieres no participar?”.

Procedimiento

La aplicación del instrumento se llevó a cabo de manera colectiva, en espacios académicos, en un tiempo aproximado de 20 minutos por cada participante.

RESULTADOS

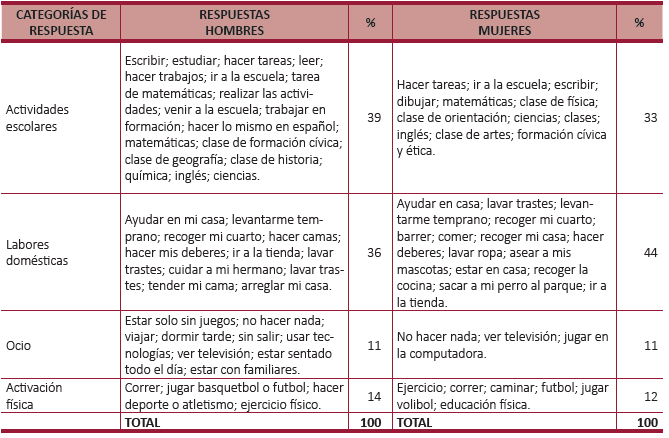

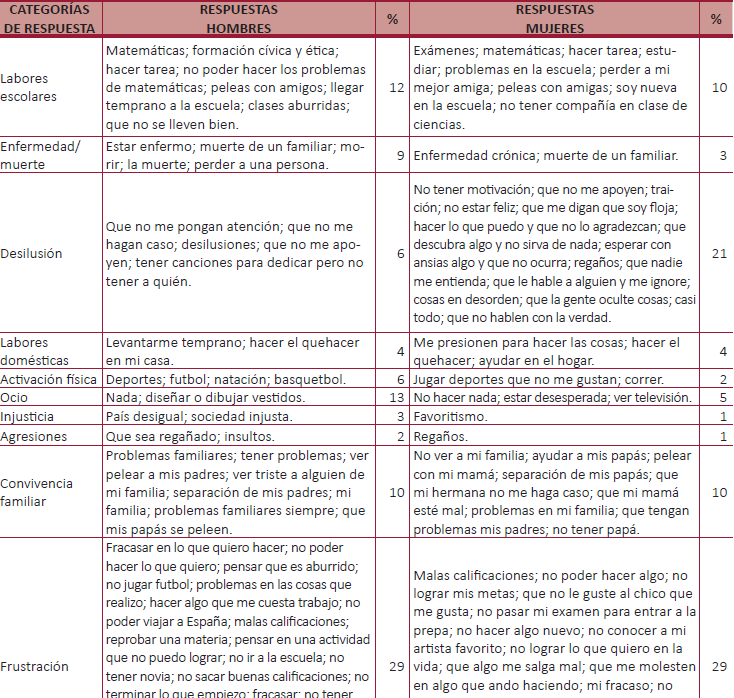

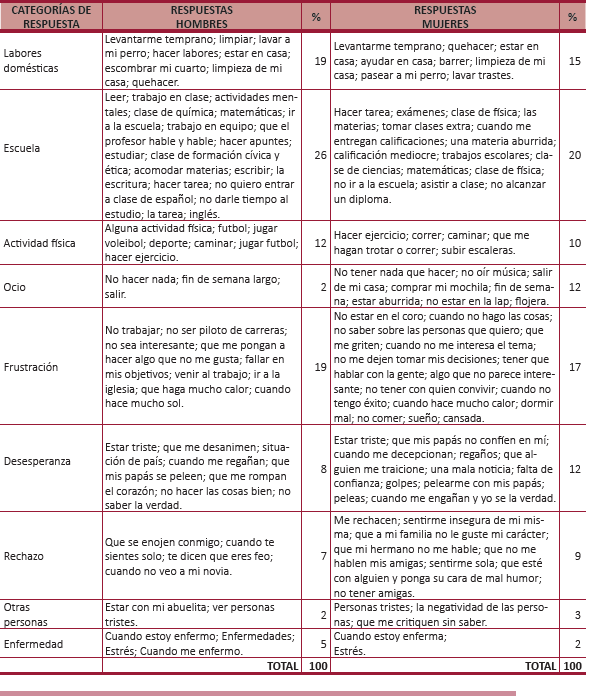

Los resultados se examinaron mediante la técnica de análisis de contenido ( Álvarez, 2004 ). Las categorías de respuesta se obtuvieron a partir del mencionado análisis por jueces expertos, quienes obtuvieron un porcentaje de acuerdo mayor de 85%. De acuerdo con los resultados obtenidos, se observa en la Tabla 1 que lo que causa más apatía a los adolescentes se agrupó en las categorías de actividades escolares, labores domésticas, ocio y actividad física. Ambos sexos coinciden en que lo que más les causa apatía es escribir, hacer tareas, ir a la escuela, estudiar matemáticas, inglés y ciencias, ayudar en casa, lavar trastes, levantarse temprano, recoger su cuarto, estar en casa, hacer deberes, ir a la tienda, no hacer nada, ver televisión, correr y jugar futbol. Respecto a lo que más les desmotiva en la vida, las respuestas se agruparon en las categorías de labores escolares, enfermedad-muerte, desilusión, labores domésticas, actividad física, agresiones, ocio, injusticia, convivencia familiar, frustración e inseguridad. Ambos sexos coinciden en que lo que más les desmotiva es la tarea, peleas con amigos, enfermedad, que no los apoyen, quehaceres domésticos, deportes, problemas familiares, fracaso, que algo salga mal, no poder hacer lo que quiere, no ser alguien en la vida y la crítica de la sociedad ( Tabla 2 ).

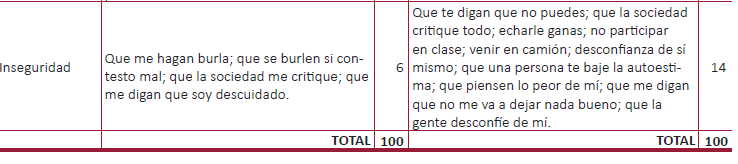

De acuerdo con lo que más les genera falta de interés se encontraron las categorías de frustración, desesperanza, actividad física, ocio, actividades escolares, otras personas y labores domésticas ( Tabla 3 ).

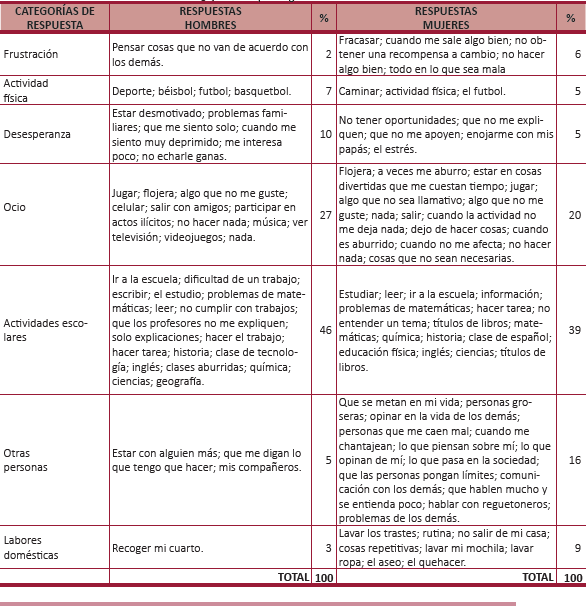

Lo que más les produce desgano se agrupó en las categorías de labores domésticas, escuela, actividad física, ocio, frustración, desesperanza, rechazo, otras personas y enfermedad. Ambos sexos coincidieron en sentir desgano de levantarse temprano, estar en casa, quehacer doméstico, matemáticas, caminar, no hacer nada, calor, estar tristes, cuando los regañan, cuando se sienten solos y ver personas tristes ( Tabla 4 ).

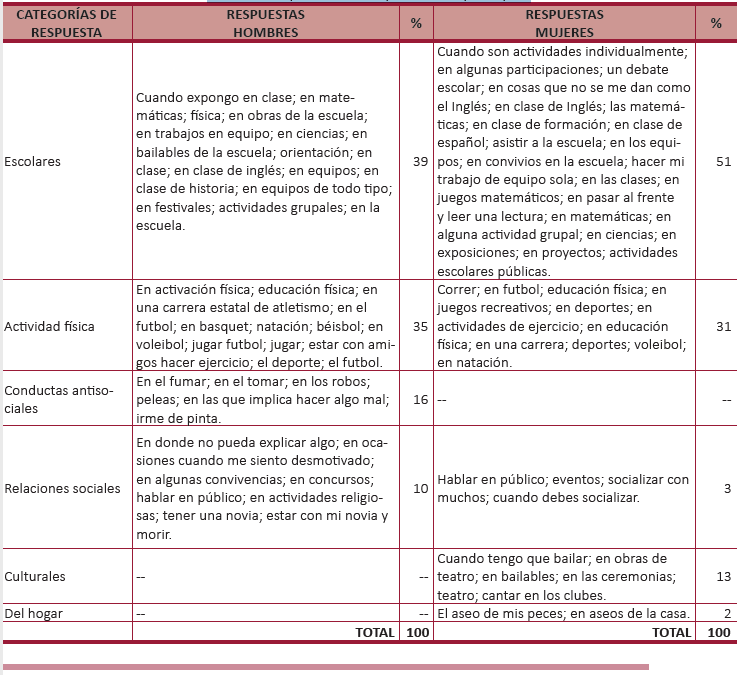

Finalmente, respecto a las actividades en las que prefieren no participar se agruparon las respuestas en las categorías de actividades escolares, actividades físicas y relaciones sociales. En la muestra masculina se agregó la categoría de conductas antisociales, y en la femenina la de actividades del hogar y culturales. Ambos sexos evitaban participar en bailables o festivales escolares, trabajos en equipo, convivios o intercambios dentro del salón de clases, así como participar en clase expresando opiniones ( Tabla 5 ).

DISCUSIÓN

De acuerdo con los resultados obtenidos se encontró que, en general, las áreas que más producen apatía son las relacionadas con la convivencia familiar, las labores escolares, las labores domésticas, la actividad física, la desilusión, las agresiones, el ocio, la injusticia, la frustración y la inseguridad. La adolescencia es una etapa de transición en la que se producen importantes transformaciones físicas, conductuales, cognitivas y emocionales que afectan las relaciones con los padres y los iguales, dando lugar a conflictos en las relaciones familiares que, de acuerdo con los resultados hallados, pueden ser los causantes principales de la apatía en los adolescentes hacia los asuntos y actividades familiares ( Estévez, 2007 ; Hernández, 2003 ), lo que puede favorecer o entorpecer su libertad, sobre todo si consideran que tal convivencia es una pérdida de tiempo que no les reporta ningún beneficio. Al respecto, Greer (2000) considera que la dinámica social actual, en la que se observa una importante carencia de límites sociales, una confusa demarcación de las normas y un incorrecto control de la conducta de los hijos, lleva a los jóvenes a una desvalorización de sus esfuerzos y al desprecio hacia sus progenitores. Los participantes indicaron que les faltaba el apoyo de su familia; además, referieron escasa interacción afectiva y poco interés en relación con el aprendizaje escolar, que son aspectos fundamentales para formar la confianza y la seguridad necesarias para que el adolescente elabore sus expectativas de vida y los planes para llevarlas a cabo ( Estévez, 2007 ). Esta situación resulta desfavorable para los jóvenes ya que, de acuerdo con Hernández (2003) , aunque inicien nuevas e importantes relaciones afectivas con amigos y parejas, mantienen los lazos afectivos con sus padres, que continúan siendo una de sus principales fuentes de apego y de apoyo emocional, por lo que la ausencia de estos en el hogar parece generar en los adolescentes marcadas muestras de apatía. Al respecto, los resultados de la presente investigación corroboran lo expuesto por Alvarado (2014) , acerca de que la familia también se constituye como el grupo más violento de la sociedad por la cantidad de amenazas y miedo a los que expone a sus integrantes, lo que convierte en una de las fuentes de sufrimiento más importante para las personas debido a las emociones negativas que genera, que no solo las lleva a aprender a tolerar y a controlar ( Valdez, 2009 ), sino a mostrarse más proclives a la apatía ante la vida. Por otro lado, los resultados permiten observar la falta de interés en el estudio que manifiestan los adolescentes, además de tener un juicio negativo de sus profesores y de las materias que se imparten, lo que constituye un obstáculo para que permanezcan en la escuela. Con base en ello, es altamente probable que los alumnos asistan a la misma más por aprobar las materias que por el interes de aprender ( Serrano y Esteban, 2003 ; Valdez et al., 2011 ), pues pocas veces las asignaturas que se imparten son de su interes. De igual manera, se muestran desmotivados debido a que sienten inseguridad al participar en clase, errar o ser criticados por los docentes, lo que puede impactar desfavorablemente en su rendimiento escolar, en cuanto que es un ambiente que no apoya los intereses particulares de los estudiantes ( Roman, 2013 ). Asimismo, manifiestan que sus profesores no los apoyan cuando les piden ayuda, lo que los desmotiva; en efecto, diversos autores senalan que la construccion de aprendizajes de calidad pasa por el establecimiento de relaciones interpersonales y procesos de mediacion adecuados entre los alumnos y sus profesores ( D’Orazio et al., 2011 ; Roman, 2013 ). Estos resultados son congruentes con lo reportado por el Instituto Nacional de Estadistica Geografia e Informatica ( INEGI, 2013 ), acerca de que en Mexico hay alrededor de 7.5 millones de jovenes que no estudian ni trabajan, ni generan beneficio alguno a la sociedad ( Negrete y Leyva, 2013 ), lo que implica un desperdicio de recursos humanos, asi como insatisfaccion e inseguridad personal en ellos que pueden conducir a que pierdan un sano sentido de vida ( Valdez y Aguilar, 2014 ). La mayoria de los participantes hace referencia a que lo que mas les genera falta de interes es sentirse desilusionados, inseguros o cuando las cosas no resultan como desean. Silva (2008) afirma que el adolescente lucha contra numerosas limitaciones personales, y los riesgos que asume constituyen una amenaza a la tradicion en cuanto que tratan de evitar la que consideran represion al ser inducidos a hacer lo que deben mas que lo que quieren, situacion que los lleva mas a la frustracion y a la apatia que a mostrar interes. Lo anterior va de acuerdo con la propuesta de Marina y Lopez (2005) , en relacion a que la frustracion aparece cuando el individuo constata que sus deseos y proyectos no se cumplen o que no van a cumplirse, lo que frecuentemente deriva en la apatia. De continuar reiteradamente este proceso de frustracion-apatia, surge la desesperanza porque se atribuyen a causas incontrolables los acontecimientos vitales negativos ( Soria, Otamendi, Berrocal, Caño y Rodríguez, 2004 ), pudiendo incluso acercarse a la depresión ( Valdez y Aguilar, 2014 ). De igual modo, se observa que una causa importante de desmotivación en los adolescentes es el sentimiento de no ser alguien en la vida y que la sociedad los critique. Lo anterior constata la propuesta de Valdez (2009) , que indica que en la vida hay dos objetivos fundamentales: el biológico, que consiste en sobrevivir, y el psicosociocultural, que implica llegar a ser alguien en la vida y ser visto como más o mejor que otros, e incluso que sí mismo. Dichos indicadores resultan un riesgo para los adolescentes, pues muchos abandonan lo que hacen debido a que no encuentran un sentido netamente suficiente en seguir con ello ( Román, 2013 ), lo que, de continuar, puede afectar directamente los procesos de socialización ( García, Gallego y Pérez, 2009 ). Reprimir en los jóvenes la posibilidad de desarrollar sus propias potencialidades, creatividad y talento puede conducirlos a no vivir con base en su ser en el hacer, donde se es lo que se hace y se hace lo que se es, sin contradicción, con gusto y sin queja ( Valdez, 2009 ). Finalmente, es importante reiterar que los resultados obtenidos dejan ver que los adolescentes prefieren evitar participar en la dinámica familiar, los quehaceres domésticos, las actividades escolares, físicas, religiosas y demás porque los consideran aburridos y una pérdida de tiempo, o bien porque consideran que nada les aportarán a su propia vida ( Valdez, 2009 ; Valdez y Aguilar, 2014 ).

Referencias

Abbagnano, N. (2004). Diccionario de Filosofía. Mexico: FCE.

Agüera O., L., Gil R., N., Cruz O., I., Ramos G., M., Osorio S., R., Valenti S., M. y Martínez M., P. (2010). Creación de una escala de medición de la apatía en pacientes con demencia tipo Alzheimer institucionalizados: la escala APADEM-NH-66. Psicogeriatría, 2(4), 207-219.

Alvarado, J. (2014). Frustración, odio y culpa, origen de la personalidad en conflicto. Tesis inédita de Maestría en Psicología. México: Universidad Autónoma del Estado de México.

Álvarez G., J.L. (2004). Como hacer investigación cualitativa. México: Paidós Educador.

American Psychiatric Association (2002). Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders. DSM-IV-TR. Washington: APA.

Cabrera, A., Peral, V. y Barajas, M. (2012). Apatía: síndrome o síntoma. Una revisión del concepto. Psiquis, 21(6), 171-181.

Cosentino, A. (2010). Las fortalezas del carácter. En A. Castro S. (Comp.): Fundamentos de psicología positiva (pp. 111-135). Buenos Aires: Paidós.

D’Orazio, A., D’Anello, S., Escalante, G., Benítez, A., Barreat, Y. y Esqueda, L. (2011). Síndrome de indiferencia vocacional: Medición y análisis. Educere, 15(51), 429-438.

Dudley, R. y Gitelson, A. (2002). Tendencias 07. Medios de comunicación. El escenario iberoamericano. Madrid: Ariel/Fundación Telefónica.

Echeverría, M. (2011). ¿Apatía o desencuentro? Patrones de consumo y recepción de información política y gubernamental en jóvenes. Global Media Journal, 8(15), 42-65.

Estévez, E. (2007). Relación entre padres e hijos adolescentes. México: Nau Libres.

Flores, I., González, G. y Rodríguez, C. (2013). Estrategias de enseñanza para abatir la apatía del alumno de secundaria. Revista Iberoamericana para la Investigación y el Desarrollo Educativo, 10(1), 1-8.

Greer, G. (2000). La mujer completa. Madrid: Kairós.

García A., J., Gallego P., J. y Pérez D., E. (2009). Sentido de la vida y desesperanza: un estudio empírico. Universitas Psychologica, 8(2), 447-454.

Hernández, A. (2003). Descripción de los factores familiares más significativos que influyen en el rendimiento escolar infantil. Tesis inédita de Licenciatura. Toluca (México): Universidad Autónoma del Estado de México.

Instituto Nacional de Estadística Geografía e Informática (2013). Panorámica de la población joven por condición de actividad. México: INEGI.

Levy, M.L., Cummings, J.L. y Fairbanks, L.A. (1998). Aphaty is not depression. Journal Neuropsychiatry & Clinical Neuropsychiatry, 10(1), 314-319.

Marin, R.S. (1996). Apathy: Concept, syndrome, neural mechanisms, and treatment. Semminars in Clinical Neuropsychiatry, 1(4), 304-14.

Marina, J. (1996). El laberinto sentimental. Barcelona: Anagrama.

Marina, J.A. y López P., M. (2005). Diccionario de los sentimientos. Barcelona: Anagrama.

Messing, C. (2009). Desmotivación, insatisfacción y abandono de proyectos en los jóvenes. Buenos Aires: Noveduc.

Negrete, R. y Leyva, G. (2013). Los NiNis en México: una aproximación critica a su medición. Realidad, datos y espacio. Revista Internacional de Estadística y Geografía, 4(1).

Organización Mundial de la Salud (1992). CIE 10.Decima Revisión de la Clasificación Internacional de las Enfermedades. Trastornos mentales y del comportamiento: Descripciones clínicas y pautas para el diagnóstico. Madrid: Meditor.

Passarotto, A. (2012). La apatía y la falta de interés del adolescente actual. Documento de catedra del Magister en Educación con Orientación en Gestión. Buenos Aires: Universidad de San Andrés.

Real Academia Española (2001). Diccionario de la lengua española (22a ed.). Madrid: Autor.

Román, M. (2013). Factores asociados al abandono y la deserción escolar en América Latina. Revista Iberoamericana sobre Calidad, Eficacia y Cambio en Educación, 11(1), 33-59.

Serrano, J. y Esteban, J. (2003). Orientación educativa. Revista Mexicana de Orientación Educativa, 1(1), 30-34.

Silva, A. (2008). Ser adolescente hoy. Fermentum. Revista Venezolana de Sociología y Antropología, 18(52), 312-332.

Soria, M., Otamendi, A., Berrocal, C., Cano, A. y Rodríguez, C. (2004) Las atribuciones de incontrolabilidad en el origen de las expectativas de desesperanza en adolescentes. Psicothema, 16(3), 476-480.

Starkstein, S. y Leentjens, A. (2008).The nosological position of apathy in clinical practice. Journal of Neurology, Neurosurgery and Psychiatry, 79(1), 1088-1092.

Valdez M., J.L. (2009). Teoría de la paz o equilibrio. Una nueva teoría que explica las causas del miedo y del sufrimiento, y que nos ensena a combatirlos. México: EDAMEX.

Valdez M., J.L. y Aguilar, Y. (2014). La configuración de la apatía. Seminario de Investigación. Toluca (México), 6-30 de enero (paper).

Valdez M., J.L., González A., N., González, S., Arce, V., Lechuga, P., Mancilla, I., Morales, L. y San Juan, A. (2011). Orientación que transmiten los padres a sus hijos adolescentes. Revista Mexicana de Orientación Educativa, 8(20).

Wurtman, J. y Frusztajer, N. (2006). The serotonin power diet: eat carbs ―nature’s own appetite suppressant to stop emotional overeating and halt antidepressant-associated weight gain. New York: Rodale.

Notas de autor

ypaguilarm@uaemex.mx