Artículos

Esta obra está bajo una Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-SinDerivar 4.0 Internacional.

Recepción: 31 Octubre 2017

Aprobación: 04 Abril 2018

DOI: https://doi.org/10.4422/ager.2018.10

Resumen: El objetivo de este trabajo es analizar cómo se usa el capital cultural para singularizar las producciones alimentarias con sellos de calidad territorial. Partimos de un marco teórico basado en que estos procesos constituyen un fenómeno perteneciente a la “nueva ruralidad”, incluso en dos contextos sociológicos dispares como el de Europa y el de América Latina. El análisis de la realidad actual de estas mar- cas lo realizamos a través de dos casos, el del jamón ibérico de bellota en España y la carne de la Pampa de Brasil. Así demostramos que, en primer lugar, en el caso de las Indicaciones Geográficas (IG) objeto de este trabajo, el hecho de poseer un sello de calidad alimentaria objetivamente no proporciona a estos productos un plus de singularidad entendido como mayor calidad en relación a producciones similares de su entorno. En segundo lugar, la coexistencia de estos sellos de calidad con otros sistemas menos formalizados. Ambos operan en dos contextos distintos, pues mientras que en los mercados globales los sellos de calidad garan- tizan la singularidad y los significados sociales vinculados a estos productos, en los circuitos locales serán los componentes de la economía de proximidad, como el conocimiento local del proceso de elaboración o la cercanía entre productor y consumidor, la garantía de la calidad del producto.

Palabras clave: Denominación de Origen, Indicaciones Geográficas, alimentos de calidad, jamón ibérico, carne de la Pampa.

Abstract: The objective of this paper is to analyze how cultural capital is used to singularize food production by means of labels of territorial quality. Our theoretical framework is based on the fact that these processes constitute a phenomenon belonging to the “new rurality”, even in two different sociolo- gical contexts such as those of Europe and Latin America. The analysis of these brands today is carried out through two study cases, Iberian ham in Spain and meat from the Pampa in Brazil. First, we show that in the case of the Geographical Indications (GIs) the fact of having a food quality label does not mean that these products display any additional singularity in relation to similar productions of their same territorial area. Second, we point out the coexistence of these quality labels with other, less formalized systems. Each type of system operates in a different context: while in global markets quality certifications guarantee the uniqueness and social meanings associated with these products, at the local level product quality guaran- tee comes from components of an economy of proximity such as local knowledge of the production pro- cess and the proximity between producers and consumers.

Keywords: Protected Origin Denominations, Geographical Indications, Quality Food Product, Iberian ham, Pampa meat.

Cómo citar este trabajo: Amaya-Corchuelo, S., Froehlich, J. M. y Aguilar Criado, E. (2019). Singularidades en venta. Uso de valores culturales y construcción de la distintividad en los casos de jamon ibérico en España y de la carne de la Pampa en Brasil. AGER: Revista de Estudios sobre Despoblación y Desarrollo Rural (Journal of Depopulation and Rural Studies), 26, 35-66. DOI: 10.4422/ager.2018.10

antiago Amaya Corchuelo. ORCID: 0000-0001-6633-3842 José Marcos Froehlich. ORCID: 0000-0001-6968-8497 Encarnación Aguilar Criado. ORCID: 0000-0003-0212-8377

Introducción

na de las nuevas tendencias de la industria agroalimentaria contemporánea es la producción de alimentos certificados mediante algún sello de calidad1. Dichas tendencias obedecen, entre otras cuestiones, a una segmentación del gusto y a las preocupaciones de los consumidores que demandan productos seguros y saludables. Se trata de inquie- tudes de las sociedades contemporáneas vinculadas con la progresiva especialización y nuevas funciones de los espacios rurales, particularmente las producciones agroalimen- tarias de calidad que utilizan marcas territoriales para distinguir sus productos en merca- dos globales (Díaz y Gómez 2008; Froehlich 2012; Paddock 2015; Borda 2015).

Estas marcas de calidad han sido objeto de una prolija literatura científica. Algunos casos se han centrado en el análisis de la relevancia de estos sellos de calidad1• Para nosotros, marcas o sellos de calidad agroalimentaria es sinónimo de Indicaciones Geográficas o IG s. Aquí se usan indistintamente una u otra forma de llamarlos teniendo en cuenta que el tér- mino Indicaciones Geográficas incluye cualquier sello o marca de calidad utilizada en un producto, agroalimentario o de otro tipo como por ejemplo las artesanías. Nosotros aquí trabajamos única- mente con sellos de calidad en las estrategias económicas de los productores y en su impacto en la dinamización socioeconómica de los territorios (Mauleón 2012; Lozano y Aguilar 2012; Froehlich 2012; Freitas y Ramírez 2017), en la conservación medioambiental (Lozano y Aguilar 2010; Amaya 2012; Froehlich y Amaya 2017), así como en el anclaje de actividades agroalimentarias o la utilización como recursos económicos de valores culturales (Boucher et al. 2012; Sanz-Cañada y Muchnik 2016).

Otras líneas de análisis se han centrado en los aspectos legislativos vinculados a estas marcas (Peraltan 2008), en la seguridad alimentaria (Díaz y Gómez 2008), en la importancia de las estrategias de publicidad y etiquetado de las empresas agroali- mentarias (Lozano y Aguilar 2010; Giovannucci et al. 2010) o en el papel que juegan estas iniciativas en las redes alimentarias alternativas y en las llamadas cadenas cortas de producción y consumo (Mauleón 2001; Murdoch y Miele 2004; Marsden 2004; Triches 2010), así como en su aportación a la valorización de mercados y de productos singulares (Thomé Da Cruz 2012).

Nuestro marco teórico se basa en los trabajos sobre marcas de calidad que se han centrado en aspectos culturales. Estos enfoques señalan que estamos ante un “consumo cultural” que incluye (más allá del mercado, productores o consumidores), los valores y normas de cada grupo humano en torno a la alimentación (Portilho 2009; Paddock 2015, Aguilar et al. 2017). En esta esfera hay que situar los discursos sobre la distinción de los alimentos consumidos por los participantes en la práctica alimenta- ria. De este modo para Johnston y Baumann (2010), hablar de distinción en los alimen- tos es centrarse en “marcos de autenticidad y exotismo”, donde es la selección de determinados componentes cualitativos lo que dota de esa distinción más allá de la exclusión explícita de los consumidores por motivos como el precio. Los mismos auto- res (2010: 181) y también en el marco de la autenticidad, apelan a variables muy sig- nificativas en la construcción social del consumo: la especificidad geográfica, la sencillez o incluso simplicidad y la conexión histórica personal del consumidor que lo precipita a la elección del producto en cuestión. Todas ellas constituyen variables des- tacadas a la hora de comprobar cómo se decantan nuestras decisiones para elegir qué alimentos consumimos (Espeitx 2008; Espinoza et al. 2013).

Pero lo que a nuestro entender resulta más relevante, es que estos autores sugieren que para obtener la singularización de productos agroalimentarios se requiere de una cantidad considerable de “capital cultural”2 en forma de alta especialización del conocimiento gastronómico, junto a una clara convicción de que los ali- mentos “auténticos” encarnan un conjunto de virtudes de las que carecen sus homó- logos producidos industrialmente.

En esta misma posición coinciden otras propuestas sustentadas por autores como Lash y Urry (1998), que señalan el papel central que en la sociedad post-indus- trial tiene la “economía de signos” y el “consumo de significado”. Paradigma central para el enfoque de los antropólogos, por cuanto refiere a las nuevas funciones otor- gadas a esta nueva ruralidad vinculada ahora a su naturaleza como objeto mismo de consumo en las sociedades post industriales (Aguilar 2014: 84). En definitiva, tal como manifiestan Lozano y Aguilar (2010), los elementos consustanciales de una particular ecología, tradición e historia, se incorporan como componentes distintivos a esos pro- ductos locales y es a partir de esa transferencia de significados sociales como logran sus características diferenciales de cara a mercados cada vez más globales.

Este texto pretende explorar si esa distintividad que se construye en el seno de las IG’s está realmente asociada a un diferencial de calidad de los alimentos certifica- dos o si asistimos a una mera “venta de singularidades” como estrategia mercantil destinada a un mercado global de “alimentos territorializados”. Para ello, analizaremos las estrategias de distintividad desarrolladas por varias IG s y los mecanismos a través de los cuáles se construye la singularidad de estos productos mediante una elaborada síntesis entre usos tradicionales e innovaciones técnicas. Un análisis que se aplicará a dos productos concretos: la carne de la Pampa de Brasil y el del jamón ibérico en España. Somos concientes que para definir objetiva y científicamente la diferencia de calidad entre productos certificados y no certificados, deben aplicarse técnicas de carácter químico, organoléptico, etc. Nuestro trabajo está basado en datos cualitati- vos, procedentes de informantes y de la observación participante, mediante los cuáles extraemos las conclusiones y resultados que exponemos sobre la distintividad y dife- rencias entre productos con sellos de calidad y los no certificados.

El uso de variables patrimoniales y culturales forma parte de un marco tecno- económico donde conscientemente se utiliza la tradición como reclamo, entendiendo como tradición todo el capital cultural que una generación hereda de las anteriores y, por estimarlo valioso, lega a las siguientes. Su vitalidad depende de su capacidad para renovarse, cambiando en forma y fondo (a veces profundamente) para seguir siendo útil. En la misma línea argumental y según un trabajo ya clásico de Lenclud (1987), “lo tradicional” refiere a una experiencia del pasado que se recrea en el presente; en lugar de un corte entre pasado y presente, el pasado es continuamente reincorporado en el presente, el presente se ve como una repetición compuesta por la parte conservada,39la transmisión de un mensaje cultural y la construcción de nuevas tradiciones del pre- sente al pasado.

Nos hallamos ante procesos de construcción simbólica que se revelan complejos, puesto que ningún elemento cultural (y los alimentos lo son) posee un significado fijo que circule de la fase de producción a la fase de consumo de forma invariable. Estos pro- cesos de significación e interpretación simbólica de un elemento cultural son abiertos, con lecturas diferentes que dependen del contexto, de los valores, creencias e intereses, de las expectativas de quien los decodifica (Hall 2009). El abanico de significados que están en juego en estos procesos son construidos socialmente e instituidos por medio de las interacciones sociales de los agentes que intervienen en la cadena alimentaria. En dicha cadena, de acuerdo al modelo teórico y metodológico de Du Gay et al. (2013), existe una articulación compleja entre diferentes procesos culturales (producción, regu- lación, representación, identidad y consumo) fruto de la construcción de significados característicos del elemento cultural en cuestión, lo cual, aplicado a nuestra investiga- ción, nos permitió analizar empíricamente los casos de estudio.

Metodología

Hemos abordado dos casos empíricos de alimentos certificados: los cuatro sellos conocidos como Denominación de Origen Protegida (DOP) de jamón ibérico en España y la Indicación de Procedencia de la carne Pampa Gaúcho de Campaña Meridional en Brasil (IPPGCM). Los datos que aquí presentamos se encuadran en una investigación más amplia sobre las producciones de calidad agroalimentaria desarro- llada entre 2008 y 2014 en varias fases.

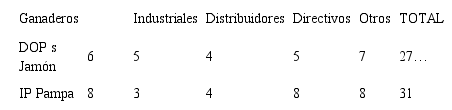

En estas investigaciones hemos utilizado una metodología cualitativa y cuanti- tativa, aplicando técnicas como entrevistas abiertas y semi-dirigidas con distintos actores implicados en las experiencias de las IG s analizadas, así como la observación participante3. En el caso español se implementaron 27 entrevistas, mientras que en el brasileño fueron 31, realizadas a estos actores sociales:

Distribución de entrevistas según tipo de informantes

Fuente: elaboración propia

Las entrevistas semi-dirigidas se aplicaron a ganaderos e industriales, mediante las que obtuvimos principalmente una caracterización del tipo de explotaciones y modo de gestión de sus recursos agroganaderos. Al resto de actores se aplicaron entrevistas abiertas sobre el contexto de la distribución de los alimentos en cuestión, de los procesos de creación y funcionamiento de las marcas de calidad, así como sobre sus múltiples efectos y repercusiones. Estos datos cualitativos fueron complementa- dos por otros procedentes de fuentes secundarias y, entre otras cuestiones, la revisión de documentos y bibliografía nos permitió profundizar en la base cultural en la que se insertan los procesos de distinción de alimentos.

Los sellos de calidad de productos agroalimentarios y su vinculacióncon el origen e identidades territoriales

Realmente no existe una definición universalmente aceptada de IG. La defini- ción es compleja en la medida que se ha ido aplicando en distintos contextos socio- lógicos. La siguiente descripción, extraída de los acuerdos internacionales (Acuerdo sobre los ADPIC y Arreglo de Lisboa), capta el espíritu universal de este concepto: una indicación geográfica es la que identifica un producto como originario de un territorio delimitado o de una región, cuando una determinada cualidad, reputación u otra característica del producto se deba fundamentalmente a su origen geográfico y/o a factores humanos o naturales del lugar. Estudios recientes como el de Drivas e Iliopoulos (2017), reconocen la amplitud del término y se apoyan en los tratados de la World Trade Organization (WTO) y Trade Related Intellectual Property Rights (TRIPS) para definir IG s como productos alimentarios originados en un territorio, región o localidad específica. Subrayan así la vinculación producto-territorio, atribuyendo las cualidades del producto a la especificidad del marco geográfico en el que se origina. Además parte de tres requisitos fundamentales: (1) la especificidad en el uso de los recursos locales dentro de los procesos de producción; (2) la historia del producto vin- culada al territorio –incluida la tradición en su producción y consumo–; y (3) la dimensión colectiva dentro del compartimiento de un saber-hacer localizado (Belletti et al. 2017).

Los principales mercados para alimentos con IG s, los de la Unión Europea y Estados Unidos, aprecian los valores añadidos de estos productos apoyándose en una serie de variables (Paddock 2015), fundamentalmente un signo geográfico, su origen y el territorio de pertenencia (física o material y simbólicamente). Como señalamos al principio, la implantación de estos sellos es creciente en estos mercados.

Para visibilizar y potenciar sus cualidades diferenciales, las IG s enfatizan gráfi- camente, mediante sus etiquetas, la geografía de pertenencia del alimento o terroir4. Se trata de un espacio geográfico delimitado donde una comunidad ha creado a lo largo de la historia unas prácticas y conocimientos intelectuales colectivos o tácitos sobre métodos de producción basados en un sistema de interacciones entre un medio y un conjunto de factores humanos. En este proceso las trayectorias sociotécnicas aplicadas revelan la originalidad, confieren un carácter propio y pueden crear una reputación de un producto originario de dicho terroir5.

De acuerdo a estas características actualmente existen unas 10.000 IG s. Muchas de estas marcas tienen nombres bien reconocidos como el té Darjeeling, el vino Bordeaux, el queso Parmigiano-Reggiano y las patatas Idaho, pero otras son mucho menos populares (Riveros y Heinrichs 2014: 21). Un 90 por cien de estas IG s provienen de los 30 principales países miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), mientras que en más de 160 países muy pocas han sido desarrolladas. Lo que nos parece más relevante que esta sucesión de datos, es que en cada uno de estos casos sus particulares características geográficas y culturales, constituyen la base del valor añadido y la diferenciación sobre la que se fundamentan las IG s. De este modo, cada IG transmite a los consumidores un con- junto de atributos plenamente insertos en el ideario colectivo en torno al origen/terri- torio/cultura.

Múltiples estudios han señalado las sinergias positivas a nivel económico, social, cultural y medioambiental que generan las IG s en sus respectivos territorios (Boucher et al. 2012; Sanz-Cañada y Muchnik 2016). Pero también hay que señalar que estas mar- cas se conforman a partir de un complejo universo de reglamentaciones hacia los pro- ductos a proteger que reflejan relaciones de poder y apropiación de conocimientos de unos grupos sobre otros. En este sentido es como debemos explicar una de sus paradojas, el hecho de que las IG s podrían ser consideradas bienes colectivos que intrínsecamente constituyen un “bien público” porque afectan a toda la población y a buena parte de los recursos de una región tal como señalan Riveros y Heinrichs (2014: 23), aunque en rea- lidad son entidades privadas. Lo cierto es que muchos productores, potenciales benefi- ciarios de las IG s, tal como quedó claro en nuestros trabajos de campo, quedan excluidos de los mismos aun siendo copropietarios del capital cultural sobre el que se basa la distintividad del producto en cuestión. Una IG, en definitiva, es una marca pri- vada basada en una propiedad colectiva intelectual y cultural que confiere distintos derechos, manejada con una lógica plenamente mercantil.

Singularidad y valor añadido en las producciones agroalimentarias con IG’s

Venimos argumentando que el principal valor añadido de las producciones de calidad alimentaria se encuentra en la singularidad que proporcionan a estas marcas las variables como el origen y el territorio de procedencia. Pero se hace necesario dete- nernos en el hecho de cómo ese valor añadido está también íntimamente relacionado con la percepción de los consumidores. Así, el concepto de valor añadido de productos agroalimentarios, su significado, modos de medirlo y los mecanismos para activarlo, constituyen no sólo interesantes elementos de análisis, sino variables inherentes a los procesos de singularización de los alimentos de calidad y a la percepción que de ellos tenemos los consumidores.

Pero, ¿cómo definir y qué significa entonces valor añadido en el caso de los ali- mentos con calidad certificada? De acuerdo a Riveros y Heinrichs (2014: 27) hay que lconsiderar que el valor atribuido a las producciones agroalimentarias es fundamental- mente dinámico. De ese modo, por más utilizados, conocidos y aceptados que sean los diversos aspectos conceptuales relacionados con valor añadido, éstos se encuentran en un proceso continuo de modificación. Además las definiciones pueden cubrir desde lo meramente contable hasta lo filosófico. Es importante recordar que el valor añadido puede calcularse atendiendo a escalas administrativas (regional, estatal...), o por sectores o productos. Por otro lado, el valor añadido se puede medir a nivel macroeconómico o puede calcularse para la actividad de una empresa.

La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) (2004) aporta una definición que, a pesar de su imprecisión conceptual en lo referido al cálculo del valor añadido, rescata otros dos factores relevantes como la calidad del producto y la percepción y disposición de compra del consumidor: “el valor añadido proviene de la diferencia entre lo que cuesta poner un producto de determi- nadas características en el mercado y lo que el cliente está dispuesto a pagar por él, o lo que éste percibe como valor”6. Por tanto, tal como venimos apuntando, en el cálculo del valor añadido de un producto, no es suficiente conocer solamente los costes de su producción, sino también se debe saber qué atributos aprecian los consumidores en dicho producto y cuál es el valor que ellos perciben en él.

En las últimas décadas la valorización de atributos intangibles de los productos ha cobrado una extraordinaria importancia (Armesto y Gómez 2016), muestra de lo cual son los productos alimentarios certificados. Este proceso ha generado nuevas apreciaciones del concepto de valor añadido. Autores como Born y Bachmann (2006) lo expresan de forma muy gráfica. Hoy, más que nunca, agregar valor significa vender la parrillada, no el filete, donde “parrillada” hace referencia a “información, educa- ción, entretenimiento, imagen, y otros atributos intangibles”. Ahora bien, nuestra pro- puesta continúa siendo la misma de la que partíamos: como consumidores de productos certificados parece que, por seguir con el símil, elegimos comprar el “filete” debido al valor que le añade “la parrillada”. El paquete de información contenida en la etiqueta de los productos certificados, donde se da fe de sus valores añadidos, nos decanta a elegirlos sobre otros no certificados y en esa medida estamos adquiriendo “singularidades”.

Se hace así necesario detenernos en este término, central para nuestro trabajo. Lo que defendemos en este texto es que la singularidad de un alimento se basa en la posesión de características cualitativas excepcionales, que lo singulariza frente a otros productos supuestamente similares en su entorno cultural y productivo. Dichas cuali- dades son de un lado objetivas, derivadas de unas determinadas características geo- gráficas y ambientales de su territorio o de sus procesos de producción (características intrínsecas); y por otro lado, subjetivas, generadas a través de la incorporación cons- ciente de múltiples significados (características extrínsecas). Por tanto, el conjunto de cualidades objetivas junto a los significados sociales, distinguen inequívocamente a un producto de otros, lo cualifican respecto a ellos y lo dotan de cierta distancia cua- litativa. Este proceso de la distintividad se basa en la capacidad de transmisión de un mensaje cultural que comunica a los consumidores el paquete de percepciones subje- tivas construidas sobre variables como carga de tradición, territorio y cultura del pro- ducto, donde el presente se vea como una repetición basada en cualidades del pasado. Tales son las argumentaciones que vamos a presentar en los casos que hemos elegido y que exponemos a continuación.

La Indicación de Procedencia Pampa Gaúcho de Campaña Meridional

La diversidad geográfica y cultural de Brasil permiten la existencia de una infi- nidad de productos alimentarios, muchos de ellos en la actualidad objeto de protec- ción mediante sellos de calidad (Borda 2015). En dicho marco el uso de las IG s es incipiente si lo comparamos con el europeo (Sacco dos Anjos et al. 2013; Amaya- Corchuelo et al. 2013). Si bien la expansión de IG s es una realidad incontestable en Brasil, el recorrido temporal de estas marcas es corto y la aceptación y reconocimiento de los consumidores en general, es aún reducido.

El reciente marco legal de las IG s en Brasil (Ley 9279, de 14/05/1996) contem- pla dos figuras de protección: las indicaciones de procedencia (IP) y las denominacio- nes de origen (DO)7. La diferencia entre ambas está en el hecho de que en las IP lo relevante es la notoriedad asociada a la calidad que alcanza un determinado producto o servicio, mientras que, en el caso de las DO, tal especificidad debe estar obligatoria- mente asociada a los aspectos físicos (suelo, agua, clima…), humanos y culturales del lugar (terroir) donde tuvo lugar el proceso de obtención o producción. Tanto las IP como las DO deben tener sus respectivos registros en el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial de Brasil (INPI)8. De 2002 hasta agosto de 2016 se habían regis- trado y concedido entre ambas figuras 50 marcas o sellos de calidad. En Rio Grande do Sul se encuentran un 20 por cien de las existentes9.

El territorio meridional del estado brasileño de Río Grande do Sul tiene una vocación histórica ganadera y vacuna. Hay que remontarse a la colonización del país y a la gestión jesuítica del siglo XVII, origen de la tradición ganadera gaucha, base referencial y capital cultural de la IPPGCM. Desde entonces y hasta la actualidad este estado se ha convertido en una de las mayores zonas productoras de carne bovina en Brasil, lo que repercute en que precisamente esta zona se incluya en las grandes cade- nas globalizadas de producción de carne vacuna.

Las peculiaridades de la carne de la región se vinculan con la característica vege- tación de este territorio, su tipo de suelo y el saber hacer de los ganaderos. El tipo de manejo se sustancia fundamentalmente en lo que allí se denomina como la “termina- ción del ganado”, consistente en engordar a los terneros a base de pastos naturales.

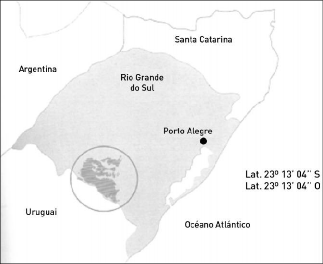

En este contexto se creó una Indicación de Procedencia en 2006, obtenida por la asociación que englobaba a 17 de los ganaderos de la región llamada APROPAMPA (Associação dos Produtores de Carne do Pampa Gaúcho da Campanha Meridional) y fundada en 2005. El territorio delimitado se compone de 1 municipios del sudoeste del Estado, zona de 12.935 km2 con una topografía suavemente ondulada y fronteriza con Uruguay (Dullius, 2009).

Figura 1.

Delimitación del área de la IPPGCM

Fuente: EMBRAPA (Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária) 2012

El reglamento correspondiente señala cómo certificar la producción ganadera. De la ingente regulación, destacamos, por ser determinante aquí, el dato de que exclu- sivamente dos razas vacunas pueden ser amparadas por esta certificación, la Angus y la Hereford10, o bien cruces entre ellas. Se consolida así una realidad inherente a las marcas de productos agroalimentarios certificados. Es decir, tal y como hemos apun- tado en otros trabajos (Amaya y Aguilar 2012), se fija un proceso de selección no sólo de razas, sino de manejos y métodos de transformación de los productos derivados. Por tanto estamos ante procesos sociales de selección que, de forma explícita excluyen a productores y/o trasformadores cuyas actividades no se adaptan a los estándares esta- blecidos normativamente para obtener el sello de calidad. La carne de alta calidad de esta zona, consumida por la población local, en muchos casos también se produce con sistemas de manejo similares a los recogidos en las normas de la IP, fundamentalmente el engorde con pastos autóctonos. Esto es un hecho objetivo que fundamenta nuestras conclusiones sobre la ausencia de diferencias en calidades de carnes, con IP o sin ella. Lógicamente no se puede generalizar.

En este caso concreto la IP sólo admite ganaderos de raza Angus y/o Hereford. Es a partir de esta nueva normativa como la marca colectiva se convierte en el centro de conflictos e intereses diversos entre productores de la región, en la medida que en su seno se decide qué ganaderos son o no idóneos para formar parte de esta asocia- ción y acceder a la certificación. Estos y otros factores relevantes impiden que esta marca se convierta realmente en un potente referente territorial como acertadamente ya describieran Sacco dos Anjos et al. (2013: 193) para este caso cuando señalaron que “quão complexa é a missão de criar capital social num ambiente em que pratica- mente inexiste a predisposição à cooperação, à inovação e à coesão social. Referimo- nos a uma região que … enfrenta grandes resistências para ultrapassar as fronteiras do atomismo dos produtores e a desarticulação dos atores do território”.

Como ya se ha afirmado la vinculación con elementos patrimoniales conforma el conjunto de significados que singularizan estos productos de calidad. Serán estos elementos, materiales como inmateriales de la cultura local (Amaya y Aguilar 2013) los que se incorporan a sus características para dotarlo de valor añadido. Estos ele- mentos en el caso de la carne la IPPGCM son los siguientes:

Históricos: la colonización y la gestión jesuítica del siglo XVII que aportó un manejo ganadero extensivo. En esta zona cronológicamente se han dado desde finales del siglo XVII lo que se llaman los tres ciclos de la producción ganadera: el del cuero, el del charque (carne seca salada) y el ciclo de la carne fresca de calidad que llega hasta nuestros días. La base de todo ello se encuentra en las grandes extensiones y propiedades con una enorme riqueza de pastos autóctonos y carnes de vacuno de gran reputación (Dullius 2009).

Estereotipos culturales: la imagen del ganadero gaucho, continuador secular de la tradición ganadera extensiva en enormes llanuras. En este caso lo que se ha producido es una idealización de la figura del gaucho convertido en un estereotipo y representativo de una forma de ser y vivir en libertad y acorde a una naturaleza dura, pero que él domina11:

Manejos y conocimientos locales: el saber hacer propio de los ganaderos, con un sistema de conocimientos especializados transmitidos generacionalmente y aplicados en la gestión que concluye con la “terminación del ganado”, o proceso de engorde de los animales basándose en pastos naturales.

Ecológicos: un ecosistema cuya característica vegetación pertenece al tipo de suelo altamente productivo de gramíneas y pastos naturales conocido con el nombre de pampa. El vocablo “Pampa” tiene un origen indígena, denomi- nando una “región plana”, amplia y llana, perteneciente fundamentalmente a Argentina, pero también a Uruguay y Brasil (Pires y Silva 2007).

La creación de esta IG supuso la selección, potenciación, e incluso la apropia- ción y la construcción de una serie de referentes que son comunes al producto, al sis- tema productivo y al territorio en el que se enmarca esta IP.

En primer lugar hay que resaltar que el proceso de la creación de la IPPGCM conllevó la apropiación por parte de un fragmento del territorio pampeano de una marca de calidad respecto a un producto y un manejo que se extiende, como hemos visto, por una amplísima superficie. Es decir, se aseguran el control de la imagen que relaciona íntimamente el producto (la carne) con un medio ecológico como la pampa y con los estereotipos asociados. Ello generó incluso un conflicto internacional de Brasil con Argentina y Uruguay, países que comparten las pampas. Los pastizales del Río de la Plata cubren más de 750.000 km2 y abarcan dos grandes ecorregiones: las pampas en Argentina y las Sabanas de Uruguay, más parte del estado de Río Grande do Sul en Brasil (Bilenca y Miñarro 2004). Es una vasta extensión perteneciente fun- damentalmente a Argentina. Territorios por tanto dotados de la misma especialización productiva ganadera. Espacios que vieron cómo la región brasileña, a través de la IP creada por APROPAMPA se apropiaba del término “Pampa”, que aparece en sus etique- tas vinculado a carne de vacuno y pastos naturales, y que es evidentemente el señuelo del valor añadido del producto en los mercados internacionales. Las reclamaciones de los argentinos fueron rechazadas por presentarlas fuera de los plazos legales.

Otra estrategia destacada para valorizar el producto consiste en resaltar su dimensión ambiental. El discurso que los ganaderos de APROPAMPA repiten es que son “productores conservacionistas”13. Es importante resaltar, a propósito del discurso conservacionista vinculado a la promoción de productos con IPPGCM, que el territorio perteneciente a la IP se encuentra en una región conflictiva en el contexto de la Reforma Agraria. En este sentido, se utiliza estratégicamente por los ganaderos la cre- ación de una imagen positiva que asocia a los grandes propietarios de la región con la conservación del medio. Se da así una peculiar e interesante relación entre la polé- mica cuestión agraria, el sello de calidad alimentaria y la conservación de la naturaleza (Champredonde et al. 2014; Froehlich y Amaya 2017).

Esta estrategia se potencia en el etiquetado del producto que incorpora el sello de calidad ambiental denominado “Alianza del pastizal para conservar la biodiversi- dad”. Se trata de una iniciativa conservacionista de BirdLife International y de su sucursal brasileña, Save Brasil que valoriza la riqueza de aves en la región de la Pampa y el importante papel del manejo ganadero extensivo en el mantenimiento de este ecosistema. Mediante la utilización de este sello medioambiental (cuyo símbolo es el tordo amarillo), la IPPGCM también impulsa la diferenciación de su producto. La ins- titución maneja, por tanto, un conjunto de valores (naturales y culturales) en este ejercicio de la construcción social de la distintividad de un producto que se enlazan estratégicamente con algunas de las demandas más características de las sociedades contemporáneas como son el disfrute de la naturaleza, el consumo de alimentos salu- dables y especialmente la conservación del medio.

Figura 2.

Composición fotográfica sobre la IPPGCM realizada por APROPAMPA

Fuente: APROPAMPA.

Esta composición concentra la polisemia sobre la que se fundamenta la distin- tividad y la apropiación de significados de la marca IPPGCM. Transmiten la idealización de la pampa y el gaúcho que personifica, además de los muchos valores que hemos expuesto antes, el conocimiento de “la mejor carne” y su forma de asarla en el sur de Brasil, el Churrasco. De todo ello se nutre y es el principal adalid y representante la IPPGCM.

Lo paradójico es el contraste entre la imagen de marketing creada y la realidad de estas explotaciones. En la actualidad, tal y como pudimos comprobar en nuestro trabajo de campo, estamos ante explotaciones tecnificadas y capitalizadas. Estas explotaciones familiares son las herederas de los estereotipados gaúchos, pero además de sus conocimientos, saber hacer y la ropa característica gaúcha, poco más encon- tramos de aquella imagen invariable que reproduce la publicidad de la IP, en la que se sustenta parte de su distintividad.

Ahora bien, expuestos los referentes sobre los que se construye la distintividad de la carne certificada mediante la IPPGCM, podemos afirmar que los términos Pampa y Gaúcho (destacados en letras mayúsculas en el logo de la marca) son términos com- partidos socialmente en el territorio al que pertenecen (Champredonde y Casabianca 2002). Las otras marcas que comercializan carne en dicho territorio, también usan como reclamo similares valores. El consumidor local adquiere carne de la zona sin la marca de la IP que lo obligaría a asumir el sobreprecio del sello de calidad. Los consu- midores locales adquieren productos de similar calidad de carne tanto de angus y hereford como de otras razas engordadas con manejos ganaderos semejantes a los certificados con IP. Este es un hecho objetivo tal como comprobamos en nuestro tra- bajo de campo. Sin embargo el producto certificado consigue cierto nicho de mercado en territorios y entre consumidores que no pertenecen al universo (material y simbó- lico) de la pampa.

Por tanto la carne de la Pampa brasileña nos sirve para explicar y abundar en la relación entre marca y cultura local. En este caso claramente se ve que la marca tiene sentido para la exportación, existiendo una relación directa entre la distancia (material y cultural) de este producto certificado y su consumidor real o potencial. Sin embargo, la deconstrucción de los símbolos culturales sobre los que se asienta su singularidad y su sobreprecio, no encuentran respaldo por el consumidor brasileño en general y del territorio gaucho en particular, ya que adquieren productos similares en dicho entorno. Son productos tanto de razas angus y hereford como de otras engordadas mediante pastos de la zona, el mismo tipo de manejo aplicado en la IP. Es el mejor ejemplo de que quienes adquieren como consumidor esta carne con el certificado de la IP, están desembolsando un precio que no corresponde realmente a la calidad de la carne sino a la elaboración social de la distintividad sustanciada en la selección de atributos de la marca IP, de modo que en la transacción se intercambian fundamen- talmente singularidades o signos como dijeran Lash y Urry (1998).

Las DOP’s de jamón ibérico como marcas de calidad en España

En nuestro país los primeros sellos de calidad fueron las Denominaciones de Origen, que se reconocieron a través del Estatuto del vino de 1932. Actualmente, según datos del Ministerio de Agricultura, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente (MAGRAMA) de la campaña 2015, España posee 330 alimentos con calidad certificada mediante distintos sellos14.

Por su parte, las DOP s del sector porcino ibérico en España comenzaron a ges- tarse en la década de los 80 del siglo pasado y actualmente representan el máximo exponente de la vinculación de un producto como el jamón ibérico con una profunda identificación de las poblaciones de este territorio con su medio ecológico: la dehesa; así como con los manejos agroganaderos e industriales que forman parte indisociable de la historia y la cultura locales. En la actualidad existen cuatro DOP s: Guijuelo, Dehesa de Extremadura, Jamón de Jabugo y Valle de los Pedroches.

Figura 3.

Mapa y logotipo de las cuatro DOP´s de jamón ibérico en España

Fuente: MAGRAMA, 2012

Obviamente estas marcas, las DOP s de jamón ibérico, pertenecen a un sector productivo mayor, el sector cárnico porcino español, el cual sacrificó de media entre las campañas de 2012 a la 2014 unos 45 millones y medio de cerdos. De estos, los de raza ibérica apenas alcanzan los 2,5 millones, lo que supone un 5,5 por cien de la pro- ducción porcina global. De todos estos animales un pequeño porcentaje que no llega al 5 por cien fueron los cerdos ibéricos certificados por alguna de las cuatro DOP s existentes actualmente. Puede parecer paradójico que sea en este reducido segmento de producciones certificadas donde se concentra el mayor prestigio de este producto, ahora con imagen de marca15.

Pero como hemos indicado antes, lo que es relevante de cara al valor añadido de un producto como este con un sello de calidad, es que al final de la cadena comer- cial el consumidor asocie el producto al prestigio derivado de nombres como “ibérico”, en primer lugar, pero también a otros como “dehesa”16 o “montanera”17, términos que exclusivamente pueden utilizarse en las piezas amparadas por la Norma de Calidad del Ibérico18 o por una de las DOP s. Estos vocablos encierran el valor de la tradición y generan importantes rendimientos económicos.

¿Dónde radica la particularidad de este tipo de jamones y el prestigio de lo “ibé- rico”? Existe el binomio socialmente extendido ibérico-bellota, o lo que es casi igual, ibérico-dehesa, y éste es un estereotipo generalizado que relaciona las producciones de cerdo ibérico engordado con bellotas, con un agroecosistema, la dehesa. Dicho binomio encierra la máxima socialmente construida de que este producto está indiso- lublemente unido a la dehesa; uno no existiría sin el otro. En los territorios adehesados de aproximadamente tres millones de hectáreas de dehesa19, predomina una tipología de manejos ganaderos que constituyen un modo de gestión basado en prácticas agronómicas tradicionales. La centralidad de estas prácticas reside en el aprovechamiento de la montanera y la producción del cerdo de raza ibérica.

Estamos señalando así, que las producciones de jamón ibérico de bellota son inherentes a la identidad cultural de las sociedades locales de todas las zonas de dehesa, cuya actividad fundamental reside en la explotación de este particularísimo bosque y en la transformación de los cerdos. La dehesa es aquí el terroir, el paradigma de la base de la calidad que vincula a un territorio (adehesado) con un histórico pro- ducto (jamón ibérico de bellota).

La tradición en las producciones del cerdo ibérico de montanera nos remite a la primera mitad del siglo pasado cuando los procesos tradicionales de elaboración (domésticos y protoindustriales) de los derivados del cerdo ibérico estaban escasa- mente mecanizados. Se utilizaban materias primas de cierta calidad (carnes, grasas, sal, pimentón y ajo sobre todo), características meteorológicas concretas (vientos, temperatura y humedad) y una especialización productiva basada en un profundísimo conocimiento y control de todas estas variables (Amaya 2012). El factor humano, su pericia, habilidades técnicas y conocimientos, eran los que verdaderamente determi- naban estas producciones.

De forma resumida los referentes culturales más significativos y usados en la construcción de la calidad de los productos ibéricos, son estos:

La raza de cerdo ibérico y sus particularidades morfológicas. Raza capaz de infiltrar en su musculatura componentes grasos procedentes de la bellota que le confieren propiedades organolépticas singulares.

La alimentación con bellotas en un proceso denominado montanera, enten- dido como periodo de maduración de la bellota (de noviembre a febrero) y temporada en que el ganadero va controlando, dirigiendo a los animales por la explotación, priorizando el consumo de las bellotas maduras.

Manejo extensivo de los animales durante toda su vida, condición inherente al consumo de hierba por los cerdos y el ejercicio corporal de los mismos.

El medio natural, la dehesa o agroecosistema sobre el que pivota el inicio de todos los procesos hasta el final del engorde de los animales. Este medio (además de recursos alimenticios para los cerdos) también proporciona con- diciones meteorológicas adecuadas para la curación de las piezas.

Saber hacer: tanto manejos ganaderos o prácticas agronómicas tradicionales, como especialización laboral altamente cualificada en el proceso de transfor- mación de la materia prima.

Tal y como hicimos en el caso empírico anterior, esta es la caracterización de un modelo de producción considerado ahora tradicional e incorporado de forma genera- lizada en la práctica totalidad de las marcas que intentan valorizar los productos deri- vados del cerdo ibérico. Por tanto, estamos señalando que son referentes culturales ampliamente conocidos, manejados y empleados por los productores e industriales de las zonas adehesadas en el intento de proporcionar cierto valor añadido en forma de tradición cultural a dichos productos. Ahora bien, cabe preguntarse cómo se utilizan estas variables culturales por las DOP s en la búsqueda de distintividad.

En el caso del jamón ibérico de bellota, las DOP s basan la distintividad de sus productos en una serie de componentes cualitativos que habitualmente también son usados por otras empresas sin sellos de calidad, tales como raza ibérica, alimentación con bellotas, manejo extensivo y saber hacer. Por tanto, al margen de los fraudes que se siguen dando en este sector, las empresas que no poseen certificación DOP en muchas ocasiones usan parámetros de calidad análogos a las certificaciones DOP, puesto que están sujetas a la normativa general del cerdo ibérico denominada Norma de Calidad del Ibérico. El análisis empírico del uso de estas variables cualitativas por las DOP s nos ofrece ciertas particularidades como veremos.

Tal como señalamos antes, la tradición productiva del jamón ibérico de bellota es inherente a la identidad cultural de las sociedades locales de las zonas de dehesa. La dehesa es el paradigma de la base de la calidad que vincula a un territorio (adehe- sado) con un histórico producto (jamón ibérico de bellota). Es un ejemplo, utilizado por todas las DOP s de jamones ibéricos, de los términos que encarnan la calidad suprema según sus consejos reguladores: la raza (ibérico) y el alimento (bellota).

Figura 4.

Imagen publicitaria de la DOP Jamón de Huelva

Fuente: http://www.jamondehuelva.com/

Esta imagen pertenece a la creativa campaña publicitaria de la DOP Jamón de Huelva (ahora Jamón de Jabugo). Tal como tratamos en otro momento (Amaya y Aguilar 2014) la condensación de significados de esta composición no sólo incluye los valores patrimoniales de los que venimos hablando, sino que en su afán de singulari- zación muestra aquellos elementos que selecciona y destaca como “los más tradicio- nales”: cuchillo jamonero (herramienta específica para un corte canónico de cada loncha de jamón) y una tajada o loncha de jamón que ha sido cortada manualmente. Esto nos remite a una lectura de elementos muy populares de la escena: el buen jamón (ibérico y de bellota –no de otro tipo–), debe ser cortado manualmente (no mecánica- mente) por manos expertas y consumido tras el corte; un cuchillo jamonero (no cual- quier otro) será el que se use para esta labor. Por todo ello aquí se resumen y concentran parte de los elementos de la supuesta tradición sobre la que se apoya lo que se ofrece como distintividad y máximo valor añadido de este producto alimenta- rio20. Es una DOP la que elige los símbolos sobre los que se reelabora la tradición pro- ductiva de jamones ibéricos.

Sin embargo, tal como nos desvela nuestra investigación, en las poblaciones incluidas en esta DOP, la tradición doméstica sobre el modo de cortar el jamón no tenía nada que ver con la “nueva tradición”. Ahora se prima el corte fino, en loncha; antes se cortaban trozos, tacos de jamón y, esa era la lógica doméstica para el con- sumo de este producto. Esos trozos se consumían directamente o se utilizaban en la elaboración de comidas como cocidos y caldos. Por otro lado no existían los denomi- nados cuchillos jamoneros, ahora objeto específico para cortar este producto21. La lógica actual, la nueva tradición reelaborada, prima el consumo loncheado, lonchas finamente cortadas con cuchillo jamonero, tal como se desprende de la imagen. Es un simple ejemplo sobre la resignificación que venimos señalando, una muestra de cómo se construye la noción de tradición y distintividad en esta nueva realidad.

Es el otro caso de nuestro estudio para comprobar cómo desde las DOP s se re- construye la realidad en torno a la historicidad y legitimidad cultural de la geografía de origen y de la autenticidad de una DOP en pos de alcanzar la singularización, un intento de establecer una clara diferencia con las industrias del mismo territorio que comparten y utilizan idéntico capital cultural en el que se apoyan otras tantas cam pañas publicitarias y etiquetas.

Estamos señalando así, que las producciones certificadas mediante las DOP s en realidad aportan un ínfimo margen de diferenciación (calidad superior) respecto a las producciones del entorno. La propia normativa de las DOP s nos confirma este extremo. En el reglamento de la DOP de Guijuelo (1986) en su articulado leemos que:

“Únicamente los cerdos de raza ibérica o aquellos otros procedentes de cruces de raza ibérica con la Duroc-Jersey y que posean como mínimo un 75 por 100 de sangre ibérica podrán suministrar piezas con destino a la elabora- ción de jamones y paletas protegidos.” (Art. 5º, 1).

“Las prácticas de explotación del ganado inscrito en la Denominación de Origen se adaptarán, preferentemente a las normas tradicionales de aprovecha- miento de montanera en régimen extensivo y semiextensivo. 2.- Considerando la alimentación a la que el cerdo ha sido sometido antes del sacrificio y de acuerdo con la terminología de la zona se distinguen: a) Cerdo de bellota o ter- minado en montanera ... b) Cerdo de recebo o terminado en recebo ...c) Cerdo de pienso o terminado en pienso...”. (Art.6º, 1 y 2) 22

Abundando en ello, en el reglamento de la DOP Valle de los Pedroches, la más reciente (2012)23, podemos leer que:

“Razas aptas. Únicamente podrán suministrar piezas con destino a la elaboración de jamones y paletas protegidos por la Denominación de Origen Protegida «Los Pedroches», los cerdos que pertenezcan a la raza porcina ibérica, admitiéndose los cruzamientos que tengan un mínimo de un 75% de esta raza y un máximo de un 25% de las razas Duroc y Duroc Jersey...B.3. Clases de piezas. Los jamones y paletas se clasificarán de la siguiente manera, en función de la alimentación, de conformidad con el Real Decreto 1469/2007, de 2 de noviem- bre: - Jamones y paletas ibéricos de «Bellota»... - Jamones y paletas ibéricos de«Recebo... - Jamones y paletas ibéricos de «Cebo de Campo».”

De esta manera, en una y otra DOP tomadas como referentes, pero que repre- sentan la argumentación de todas las existentes, se legitima con certificado DOP lo que biológicamente no es viable, pudiendo así denominar ibérico a la mezcla, a un híbrido con la raza ibérica24. También se legaliza la alimentación de los cerdos con pro- ductos que no son bellotas, y luego los derivados llevarán el sello DOP. Es el mismo proceso que realizan otras empresas e industrias que no certifican estos productos. Sin embargo las DOP s exclusivamente muestran en sus campañas publicitarias el pro- ducto de mayor calidad (ibérico y de bellota) y el consumidor crea su imagen sobre el jamón amparado con una DOP basado únicamente en el estereotipo que asocia jamón ibérico y bellota. Pero la pregunta sigue siendo, ¿dónde radica entonces el plus de cali- dad a través de la certificación? Estos datos no apoyan dicha distintividad.

Lo que sí es una realidad es el proceso mediante el que se utiliza la tradición que procede de modelos económicos campesinos de producción y consumo domésti- cos, reinterpretada para cubrir la permanente demanda de productos ibéricos de alta calidad. De ese modo la tradición se incorpora parcialmente (des-contextualizada) a la actual lógica económica global. Así se nos ofrecen alimentos percibidos y valorados como parte de un pasado que ya no existe, pero que nos ha legado determinados saberes y procesos mediante los que obtener chacinas, embutidos y jamones que evo- can sabores, territorios y tradición (Amaya y Aguilar 2013). Y es esta la tradición que pasa ahora a patrimonializarse a través de un proceso selectivo que entiende y cons- truye lo que interesadamente constituye “la tradición” en torno al ámbito del jamón ibérico, o como aseguraba Lenclud (1987), pero aplicado a este caso, aquí, en las DOP s de jamón ibérico la experiencia del pasado se recrea en el presente; en lugar de un corte entre pasado y presente, el pasado es continuamente reincorporado en el pre- sente y se realizan verdaderos esfuerzos desde los consejos reguladores para transmitir un mensaje cultural donde el presente se vea como una repetición basada en cualida- des del pasado. Desde luego, continuando con las ideas de Lenclud sobre tradición, este es un caso que ejemplifica de qué modo la tradición entendida como un “punto de vista” que los hombres del presente desarrollan sobre lo que les ha precedido, una interpretación del pasado en función de criterios rigurosamente contemporáneos.

Esta es la dinámica de las cuatro DOP’s en la pretensión de posicionar al pro- ducto con mayores estándares de calidad certificada de cara al consumidor. No obs- tante, antes de la existencia de las DOP s el jamón ibérico de bellota era de por sí un producto con una altísima reputación culinaria. Esta cuestión remite a la funcionali- dad de las marcas y su ámbito de aplicación de cara a un mercado cada vez más glo- bal y competitivo. Hecho que nos coloca ante una tesitura sobre la verdadera necesidad de crear marcas de calidad y concretamente DOP’s cuando existe un pro- ducto con alta reputación y un mercado firmemente asentado. Estamos afirmando que, dadas las peculiares características de elaboración de este producto, la calidad, tradición, consumo y reputación del mismo producto, siguen manteniéndose al mar- gen de poseer la marca de identificación y singularización como DOP. Cuando afir- mamos esto, estamos señalando que la población local consumidora de jamón ibérico aplica su conocimiento acorde a valores extrínsecos o subjetivos para comprar dicho producto. Lo realiza mayoritariamente en empresas que no poseen el sello DOP o que se decanta por comprar jamones sin dicho sello aunque la empresa disponga de una línea de productos con certificación DOP. Y esto resulta fundamental para nuestro análisis puesto que aquí encontramos un dato taxativo a la hora de ayudarnos a defi- nir si en algunos casos de productos certificados compramos singularidades más que diferencias cualitativas tangibles. En los territorios de dehesa, como sucedía anterior- mente al surgimiento de las DOP’s, continúan produciéndose, vendiéndose y consu- miéndose productos de alta calidad y enorme reputación culinaria sin certificación de calidad o IG s.

Es un proceso donde comprobamos el peso de la cercanía, el conocimiento y la confianza hacia el productor a la hora de adquirir un jamón como consumidor, específi- camente en aquellos territorios donde encontramos la tradición productiva, de consumo y de conocimiento del jamón, en los territorios de dehesa. Mientras, en zonas ajenas a “la cultura de dehesa”, de menor conocimiento del producto de calidad y sin presencia de productores y elaboradores (particularmente el centro y norte de España) las DOP s ofre- cen un amplio margen de seguridad al consumidor. Se establece así una relación entre tipos de mercados y funcionalidad de las marcas, de forma que a nivel local elementos menos formalizados como la confianza y la cercanía entre industrial y comprador actúan por encima de una certificación, que sí tiene sentido, como soporte de confianza y segu- ridad entre compradores y mercados extralocales y desde luego globales.

Conclusiones

En este trabajo hemos analizado el papel de las marcas de calidad en el con- texto alimentario contemporáneo para, a partir de dicho contexto, detenernos en dos casos empíricos y exponer el conjunto de valores y características sobre las que cons- truyen la singularidad de su producto. Son dos casos paradigmáticos en sus respecti-60vos países en cuanto a que ambos alimentos compendian valores patrimoniales alta- mente significativos para la identidad de sus estados: carne de la Pampa brasileña y jamón ibérico de las dehesas españolas.

A partir del análisis realizado, hemos constatado que los procesos de singula- rización de alimentos no pueden simplificarse interpretándolos como meros ejerci- cios donde se toman como referencia las características de un contexto alimentario pretérito. A través de nuestros datos en dos alimentos certificados, evidenciamos que los procesos de singularización son indicativos entre otras muchas cuestiones, del uso de medios sutiles a través de los que la distinción/singularización de alimentos mediante sellos de calidad se lleva a cabo dentro del contexto de consumo de ali- mentos alternativos, reafirmando el ideario de que estos espacios ofrecen un medio para que los consumidores podamos volver a conectarnos con tipos de alimentos evocadores.

El caso de la carne certificada de la Pampa brasileña constituye, en este sentido, un ejemplo de marca creada para mercados globales, y por tanto una estrategia eri- gida por los grandes distribuidores. Aquí prima la relación entre marca de calidad y mercado global. Es decir, se persigue la funcionalidad que el valor añadido de una cer- tificación tiene en los mercados globales y no así en mercados locales, donde existe una calidad reconocida por otros mecanismos informales.

Las estrategias de distintividad y singularización desarrolladas en las DOP s de jamones ibéricos sustancian relaciones a otro nivel entre productores, elaboradores/dis- tribuidores y consumidores. Estas DOP s, propias de un contexto europeo que arrastra una importante trayectoria histórica en el uso de estos sellos, han conseguido que su producto se posicione en los mercados globales y también parcialmente en los mercados culturalmente afines, mercados cercanos. Esto nos sitúa ante una realidad manifiesta ampliamente en nuestra investigación: estos productos locales/regionales gozaban de un profundo prestigio histórico y cultural en sus sociedades antes de que pasaran a incluirse en las cadenas de distinción de alimentos mediante sellos de calidad.

Como hemos podido comprobar, las prácticas de singularización llevadas a cabo desde los consejos reguladores de estas IG s, requieren de la activación de una canti- dad considerable de capital cultural en la forma de alta especialización del conoci- miento, junto a un claro mensaje de que los alimentos “auténticos” encarnan un conjunto de virtudes de las que carecen sus homólogos, producidos industrialmente o como en nuestros casos de estudio, incluso pequeñas producciones acorde a sistemas tradicionales. Se han seleccionado aquellos componentes cualitativos que dotan de distinción y autenticidad, apelando a la especificidad geográfica (terroir) y a la selec-61ción de parámetros concretos: carne vacuna Angus y Hereford/pampa-gaúcho/pastos y jamón ibérico/dehesa/bellota-montanera.

En vista de los datos aportados aquí de los dos casos empíricos, podemos afir- mar que estas IG s ponen todo su empeño en que cuando el consumidor adquiera uno de sus productos, considere que no está pagando únicamente por los costes de producción, sino también por los atributos específicos del mismo que le proporcionan un valor añadido por encina de sus posibles similares en el mercado. Así, las IG s tra- bajan a fondo sobre la percepción de los consumidores sobre sus productos, indu- ciendo los procesos de construcción social sobre la especificidad de sus alimentos. En todos los casos, cada uno de estos procesos constituye materia de negociación, de contradicciones, por parte de los actores que activan el capital cultural y a través de un proceso de reconocimiento social lo convierten en símbolo de la identidad de un grupo social.

Las IG s que hemos analizado disponen de la capacidad legal para utilizar los elementos patrimoniales de sus contextos culturales. Podríamos decir que son las ins- tituciones mejor posicionadas en cuanto a la resignificación de la autenticidad de los productos territoriales y la apropiación del valor añadido de esta distinción de espe- cificidad del origen (material, histórico y cultural). Disponen de la legitimidad y de los medios para ello. Las DOP s de jamón ibérico y la IPPGCM institucionalizan y encarnan mediante sus reglamentos la máxima calidad de estos productos. Todos usan como reclamos el capital simbólico en disputa cargado de valores intangibles que nos tras- ladan información, imagen, entretenimiento o evocaciones.

Podemos así concluir que son múltiples los agentes e instituciones que utilizan el capital cultural propio de las culturas locales, en procesos de singularización similar a los realizados desde los sellos de calidad con estos alimentos. Son procesos sociales en los que fundamentalmente asistimos a la producción de significados. En el caso de la carne de la Pampa brasileña y del jamón ibérico ofrecen, además, garantía de cali- dad al sector del mercado que es ajeno al universo cultural de procedencia de estos alimentos y que en ellos encuentran también las evocaciones de aquellos modelos económicos campesinos, de las lógicas productivas domésticas con las que las IG s establecen sus referentes distintivos. Pero en el caso de las IG s objeto de este trabajo objetivamente no existe el plus de singularidad entendido como mayor calidad en relación a producciones similares de su entorno.

Agradecimientos

Esta investigación es el resultado del proyecto PRONEM FAPERGS (UFSM-UFP el Processo nº 1 /2044-2) Programa Hispano-Brasileiro de Cooperação Interuniversitária (Programa CAPES-DGU/PHB2008-0043PC): “As indicações geográficas como estraté- gia de desenvolvimento territorial: a experiência espanhola e brasileira”; Grupo de Pesquisa CNPq Indicações Geográficas e Desenvolvimento Territorial; y del proyecto “La producción de calidad: nuevas estrategias rurales para nuevos consumidores” Ministerio de Economía y Competitividad I+D (CSO2010-22074-C03-01) y Fondos Feder. Grupo de Investigación TECUDE. P.A.I. SEJ-418. También se inscribe en el pro- yecto I+D (CSO2013-42468-P) del Ministerio de Economía y Competitividad “Las mar- cas de calidad en el mundo rural: nuevos retos para productores y consumidores”. Agradecemos los comentarios y sugerencias realizados por los evaluadores anónimos.

Referencias

Aguilar Criado, E. 2014. “Los nuevos escenarios rurales: de la agricultura a la mutifuncionali- dad”. Endoxa: Series Filosóficas 33: 73-98.

Aguilar Criado, E. Amaya Corchuelo, S. y López Moreno, I. 2017. “Alimentos de calidad: nuevas estrategias rurales para nuevos consumidores”. En Estudios de socio-antropología de la alimentación en España, ed. C. Gómez Benito, 397-416. Madrid: MAPA.

Amaya Corchuelo, S. 2012. “Las industrias productoras de jamón ibérico ante las cadenas ali- mentarias del siglo XXI”. Sólo Cerdo Ibérico 28: 49-65.

Amaya Corchuelo, S. y Aguilar Criado, E. 2012. “Saberes locales, tradición e innovación: el caso del jamón ibérico de bellota”. Nuevas Tendencias en Antropología 3: 109-136.

Amaya Corchuelo, S. y Aguilar Criado, E. 2013. “La construcción de la calidad alimentaria: tra- dición, innovación y poder en las DOP del jamón ibérico en España”. REA-Revista de Economía Agrícola 59 (2): 39-52.

Amaya Corchuelo, S. y Aguilar Criado, E. 2014. “Actores sociales en conflicto. Procesos de patri- monialización del jamón ibérico”. En Periferias, fronteras y diálogos Actas del XIII Congreso de Antropología de la Federación de Asociaciones de Antropología del Estado

Amaya-Corchuelo, S., Thomé da Cruz, F. y Aguilar Criado, E. 2013. “Certificación de alimentos tradicionales ante las nuevas y las viejas crisis: las Indicaciones Geográficas de Brasil y España”. En Respuestas alimentarias a la crisis económica, coord. I. González Turmo, 125-135. Amazon.

Armesto López, X. A. y Gómez Martín, M. B. 2016. “Restauración local y productos alimentarios. La situación en la comarca del Moianès (Cataluña)”. Ager. Revista de Estudios sobre Despoblación y Desarrollo Rural (Journal of Depopulation and Rural Development Studies) 21: 43-72. DOI: 10.4422/ager.2016.03.

Belletti, G., Marescotti, A. y Brazzini, A. 2017. “Old World Case Study: The Role of Protected Geographical Indications to Foster Rural Development Dynamics: The Case of Sorana Bean PGI”. En The importance of place: geographical indications as a tool for local and regional development, eds. W. Van Caenegen y J. Cleary, 253-276. Cham: Springer.

Bilenca, D. y Miñarro, F. 2004. Identificación de áreas valiosas de pastizal en las Pampas y campos de Argentina, Uruguay y Brasil. Buenos Aires: Fundación Vida Silvestre Argentina.

Borda, A. L. S. 2015. “Denominaciones de origen en Brasil: situación actual. Su desarrollo: juris- prudencia y avances de los productores” / “Appellations of Origin in Brazil. Current situa- tion. Their development, case-law and progress made by producers”. RIVAR 2 (5): 1-21.

Born, H. y Bachmann, J. 2006. “Adding value to farm products – an overview”. ATTRA – National Sustainable Agriculture Information Service, https://attra.ncat.org/attra-pub/sum- maries/summary.php?pub=270

Boucher, F.; Espinoza-Ortega, A. y Pensado-Leglise, M. 2012. Sistemas agroalimentarios locali- zados en América Latina. Alternativas para el desarrollo territorial. México: Miguel Ángel Porrúa.

Bourdieu, P. y Passeron, J. C. 1973. Los herederos. Los estudiantes y la cultura. Madrid: Labor.

Champredonde, M. y Casablanca, F. 2002. “Quelles échelles territoriales pour des politiques publiques favorisant la construction d’appellation d’origine? Le cas des viandes bovines pampéennes en Argentine”, presentado en el Colloque International “Systèmes agro-ali- mentaires localisés: produits, entreprises et dynamiques locales” (Montpellier).

Champredonde, M.; Vitroles, D.; Casablanca, F. y Cerdan, C. 2014. “La pampa como indicación geo- gráfica para diferenciar carnes vacunas en Argentina”. Agroalimentaria 20 (38): 35-52.

Díaz Méndez, C. y Gómez Benito, C. (coords.) 2008. Alimentación, consumo y salud. Barcelona: La Caixa.

Du Gay, P., Hall, S., James, L., Koed, A., Mackay, H. y Negus, K. 2013. Doing cultural studies: the story of the Sony walkman. Londres: Sage.

Dullius, P. 2009. “Indicações geográficas e desenvolvimento territorial: as experiências do Rio Grande do Sul”, tesis de máster inédita, Universidade Federal de Santa Maria.

Drivas, K. e Iliopoulos, C. 2017. “An Empirical Investigation in the Relationship Between PDOs/PGIs and Trademarks”. Journal of the Knowledge Economy 8 (2): 585-595.

Espinoza, A., Castro, G., Martínez, R., López, I., Bendaña, G. y Sánchez, L. P. 2013. “Los retos de la patrimonialización de los alimentos en países en desarrollo: el caso del quesillo en México”. En Respuestas alimentarias a la crisis económica, coord. I. González Turmo, 242-252. Amazon.

Espeitx, E. 2008. “Los sentidos del patrimonio alimentario en el sur de Europa”. En Identidades en el Plato. El patrimonio alimentario entre Europa y América, eds. M. Álvarez y F. J. Medina, 45-61. Barcelona: Icaria.

Freitas Caetano, S. y Ramírez García, S. 2017. “Análisis de redes socioinstitucionales y cohesión social en torno a la Denominación de Origen Vinos de Uclés (Castilla-La Mancha)”. Ager. Revista de Estudios sobre Despoblación y Desarrollo Rural (Journal of Depopulation and Rural Development Studies) 22: 1 9-155. DOI: 10.4422/ager.2016.06.

Froehlich, J. M. 2012. Desenvolvimento territorial. Produção, identidade e consumo. Ijuí: Unijuí.

Froehlich, J. M. y Amaya Corchuelo, S. 2017. “GIs and environmental conservation - notes on experiences in different iberian-american contexts”. Ambiente & Sociedade 1: 65-82.

Giovannucci, D., Barham, E. and Pirog, R. 2010. “Defining and Marketing Local Foods: Geographical Indications for U.S. Products”. Journal of World Intellectual Property 13: 94- 120.

Hall, A. 2009. “Challenges to strengthening agricultural innovation systems: where do we go from here?”. En Farmer First Revisited: Innovation for Agricultural Research and Development, eds. I. Scoones y J. Thompson, 30-38. Rugby: Practical Action Publishing.

Ilbery, B., Morris, C., Buller, H., Maye, D., Kneafsey, M., 2005. “Product, process and place: an examination of food marketing and labelling schemes in Europe and North America”. European Urban and Regional Studies 12: 1 6–132.

Johnston, J. and Bauman, S. 2010. Foodies: democracy and distinction on the gourmet food- scape. Oxon: Routledge.

Lash, S. y Urry J. 1998. Economías de signos y espacios. Buenos Aires: Amorrutu.

Lenclud, G. 1987. “La tradition n est plus ce qu elle etait…Sur les notions de traditions et de societé traditionelle en ethnologie”. Terrain 9: 1 0-123.

Lozano Cabedo, C. y Aguilar Criado, E. 2010. “Natural, tradicional y de la tierra. La promoción de la calidad agroalimentaria en los nuevos espacios rurales andaluces”. En Patrimonio cultural en la nueva ruralidad andaluza, coords. M. Soler y C. Guerrero, 126-139. Sevilla, Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico y Consejería de Cultura.

Lozano Cabedo, C. y Aguilar Criado, E. 2012. “Territorialising organic production: collective actions and public policies in Andalusia”. Sviluppo Locale 15: 45-66.

Marsden, T. 2004. “Theorising food quality: some key issues in understanding its competitive production and regulation”. En Qualities of food, eds. M. Harvey, A. McMeekin y A. Warde, 129-155. Nueva York: Manchester University Press.

Mauleón, J. R. 2001. “Los canales cortos de comercialización alimentaria como alternativa de los pequeños agricultores ante la globalización: el caso español”. En Actas XXIII Congreso de la Asociación Latinoamericana de Sociología, 1-16 (inéditas). http://media.utp.edu.co/centro-gestion-ambiental/archivos/documentos-relacionados- con-agroecologia-seguridad-y-soberania-alimentaria/ccc-alternativa-de-los-pequenos- agricultores-frente-a-la-globalizacionpdf.PDF

Mauleón, J. R. 2012. “Mercados de agricultores en España: diagnóstico y propuesta de actua- ción”. Ager. Revista de Estudios sobre Despoblación y Desarrollo Rural (Journal of Depopulation and Rural Development Studies) 13: 53-82. DOI: 10.4422/ager.2011.06.

Murdoch, J. y Miele, M. 2004. “A new aesthetic of food? Relational reflexivity in the ‘alterna- tive’ food movement”. En Qualities of food, eds. M. Harvey; A. Mcmeekin y A. Warde, 156-175. Nueva York: Manchester University Press.

Paddock, J. 2015. “Invoking Simplicity: ‘Alternative’ Food and the Reinvention of Distinction”.Sociología Ruralis 55 (1): 22-40.

Peraltan, R. 2008. Diagnóstico de las legislaciones sobre Indicaciones Geográficas y Denominaciones de Origen de Centroamérica, Panamá y República Dominicana. Santo Domingo: Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura.

Pires, V. y Silva, I. 2007. “Indicações geográficas no Brasil: possibilidades para os produtores da área de proteção ambiental do Ibirapuitã”. En Anais XLV Congreso Sober, 1-20. Londrina: UEL.

Portilho, F. 2009. “Novos atores no mercado: movimentos sociais econômicos e consumidores politizados”. Política & Sociedade 8: 199-224.

Reverbell, C. 1986. O Gaúcho. Aspectos de sua formação no Rio Grande e no Rio da Prata.Porto Alegre: LP&M.

Riveros, H. y Heinrichs, W. 2014. Valor agregado en los productos de origen agropecuario: aspectos conceptuales y operativos. San José: IICA.

Sacco dos Anjos, F.; Aguilar Criado, E. y Velleda, N. 2013. “Indicaçoes Geográficas e Desenvolvimento Territorial: Um Diálogo entre a Realidade Europeia e Brasileira”. DADOS 56 (1): 207-236.

Sanz-Cañada, J. and Muchnik, J. 2016. “Geographies of Origin and Proximity: Approaches to Local Agro-Food Systems”. Culture & History Digital Journal 5 (1).

Thome da Cruz, F. 2012. “Produtores, consumidores e valorização de produtos tradicionais: um estudo sobre qualidade de alimentos a partir do caso do queijo serrano dos campos de cima da serra”, tesis doctoral, Universidade Federal do Rio Grande do Sul.

Triches, R. M. 2010. “Reconectando a produção ao consumo: a aquisição de gêneros alimentí- cios da agricultura familiar para o Programa de Alimentação Escolar”, tesis doctoral, Universidade Federal do Rio Grande do Sul.

Notas de autor

santiago.amaya@uca.es