Artículos Originales

Endocarditis infecciosa en la República Argentina. Resultados del estudio EIRA 3

Infective Endocarditis in Argentina. Results of the EIRA 3 Study

Endocarditis infecciosa en la República Argentina. Resultados del estudio EIRA 3

Revista Argentina de Cardiología, vol. 86, núm. 1, pp. 20-28, 2018

Sociedad Argentina de Cardiología

Esta obra está bajo una Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial 4.0 Internacional.

Recepción: 04 Agosto 2017

Aprobación: 23 Octubre 2017

Resumen:

Introducción: La endocarditis infecciosa (EI) es una enfermedad compleja con elevada morbimortalidad, cuyas características clínicas y epidemiológicas han variado. Desde la realización de los Estudios EIRA 1 y 2 (1992 y 2002) no se dispone de información nacional actualizada.

Objetivos: Analizar la epidemiología, características clínicas, microbiológicas y evolución hospitalaria de los pacientes con EI.

Material y métodos: Estudio observacional prospectivo multicéntrico de EI definidas según los criterios de Duke modificados.

Resultados: En 48 centros (69,5% Área Metropolitana Buenos Aires), se registraron 502 pacientes; edad 60,7 ± 19,3 años, hombres 69,9% (n = 351). El 54,64% de los pacientes (n = 274) no presentó cardiopatía subyacente y la proporción de válvulas protésicas fue de 19,9% (n=100). El 38,1% (n = 191) tenía antecedentes de un procedimiento asociado al cuidado de la salud. En el 73,3% (n = 368) se realizó el diagnóstico dentro del mes de la primera manifestación clínica (76,5% [n = 384]) en la válvula nativa. La localización más frecuente fue la aórtica (45,96%/n = 230) seguida de la mitral (33%/n = 150). Los gérmenes más frecuentes fueron: Staphylococcus spp 46,3% (n = 232), Streptococcus spp 28,2% (n = 141) y Enterococcus spp 12,8% (n = 64). En el 8,76% (n = 44) de los casos, los hemocultivos fueron negativos. Complicaciones: insuficiencia cardíaca (30,9%/n = 155), embolias periféricas (19,6%/n = 98) y absceso (15,5%/n = 78). El 62,4% (n = 313) recibió tratamiento antibiótico empírico adecuado y el 43,6% tratamiento quirúrgico (n = 219). La mortalidad hospitalaria global fue del 25,5% (n = 128). La edad, el antecedente de insuficiencia renal, la afección de la válvula mitral y la presencia de insuficiencia cardíaca fueron predictores de mortalidad hospitalaria.

Conclusiones: Existe un elevado porcentaje de pacientes con EI sin enfermedad cardíaca previa conocida. El Staphylococcus spp fue el germen causal más frecuente. La mortalidad se mantiene elevada y similar a la de los estudios EIRA 1 y 2.

Palabras clave: Endocarditis, Epidemiología, Válvulas protésicas cardíacas, Mortalidad hospitalaria.

Abstract:

Introduction: The clinical and epidemiological characteristics of infective endocarditis (IE), a complex disease with high morbidity and mortality, have been changing over the time. Our country lacks updated information since the publication of the EIRA 1 and 2 studies.

Objective: The aim of this study is to analyze the epidemiology, clinical and microbiological characteristics and hospital out-come of IE.

Methods: We conducted a prospective multicenter observational study of patients with definite IE according to the modified Duke criteria.

Results: A total of 502 patients [mean age 60.7±19.3 years, 69.9% (n=351) were men] were recruited from 48 centers; 54.64% of the patients (n = 274) did not present underlying heart disease and 37.1% (n=191) had history of a healthcare-related procedure. The diagnosis was made within one month after the first clinical manifestation in 73.3% (n=368). The aortic valve was most commonly affected in native and prosthetic valves (48.24%; n=233), followed by mitral valve involvement (25.88%; n=125). The most common germs found were Staphylococcus spp 46.3% (n=210), Streptococcus spp 28.2% (n=128) and Enterococcus 12.8% (n=58). Blood cultures were negative in 48 patients (9.76%). Complications: heart failure (30.9%; n=155), peripheral embolism (19.6%; n = 98) and abscess (15.5%; n = 78). Adequate empirical antibiotic treatment was administered to 62.4% of the patients and 43.3% received surgical treatment (n=218). Overall hospital mortality was 25.5% (n=128). Age, history of chronic kidney failure, mitral valve affection and heart failure were independent predictors of hospital mortality.

Conclusions: A high percentage of patients with IE do not present known prior heart disease. Staphylococcus spp was the most common microorganism. Mortality remains high and similar to the one observed in the EIRA 1 and 2 studies.

Keywords: Infective endocarditis, Epidemiology, Prosthetic cardiac valve, Hospital mortality.

INTRODUCCIÓN

La endocarditis infecciosa (EI) es una enfermedad compleja que ha despertado siempre un gran interés. (1) Si bien es poco frecuente, ocasiona un gran impacto en quienes la padecen, ya que más del 50% de los pacientes sufren algún tipo de complicación seria en el transcurso de la enfermedad. A pesar de conocer mejor la fisiopatología de la enfermedad, de contar con métodos más precisos de diagnóstico y con antibióticos (ATB) más eficaces, la mortalidad de la EI no ha variado sustancialmente en los últimos 40 años. La mortalidad global hospitalaria es de 11-25% (puede ser mayor según el tipo de germen involucrado) y de 30-40% al año. (2,3) En nuestro país, la mortalidad continúa siendo elevada, con un rango que oscila entre el 23,5% (EIRA [Endocarditis Infecciosa en la República Argentina]) en 1993) (4) y 24,3% (EIRA 2 en 2002). (5)

El cuadro clínico y la epidemiología de la EI han variado en los últimos 50 años. (6, 7) Entre los factores que han contribuido a estos cambios, se encuentran el consumo de drogas intravenosas, la cirugía cardiovascular, los distintos tipos de prótesis valvulares y el empleo de catéteres permanentes con un incremento de los episodios asociados con los cuidados de la salud.

Existe limitada información sobre las características de la EI en los países en desarrollo. El estudio EIRA, que analizó su perfil epidemiológico, constituyó el primer estudio multicéntrico de alcance nacional efectuado en nuestra región. En él se describió la clínica, el manejo terapéutico y la morbimortalidad de la enfermedad en la Argentina a principios de la década de los noventa. (4)

Posteriormente, en el año 2002, se realizó un nuevo relevamiento (EIRA 2), (5) que permitió comparar las características de la EI y los cambios ocurridos en el lapso de diez años transcurridos entre ambos estudios, y mostró importantes diferencias en coincidencia con las observadas en países del mundo desarrollado.

En nuestro país, desde la realización del estudio EIRA 2, no se dispone de información actualizada. Por este motivo, y debido a la alta mortalidad y perfil cambiante de la enfermedad, es importante conocer su estado actual en una región de características heterogéneas como es Argentina. Para ello, el Consejo de Cardiología Clínica y Terapéutica “Tiburcio Padilla” y el Área de Investigación de la Sociedad Argentina de Cardiología decidieron efectuar nuevamente un registro de todos los pacientes ingresados con diagnóstico de EI definida en centros asistenciales públicos y privados de todo el país, que contaran con un grupo de trabajo constituido por cardiólogos e infectólogos, con el objetivo de analizar los factores predisponentes, características de la presentación clínica, la metodología diagnóstica empleada, el abordaje terapéutico y la evolución hospitalaria de los pacientes; y determinar variables predictoras de morbilidad y de mortalidad.

MATERIAL Y MÉTODOS

Se diseñó un registro multicéntrico y prospectivo de una cohorte de pacientes con EI definida. En cada centro se seleccionó un responsable del área de Cardiología y otro de Infectología/Bacteriología para realizar el registro.

Se incluyeron pacientes de 18 o más años de edad internados con diagnóstico clínico de EI definida según los criterios de Duke modificados. (8, 9) (Apéndice 1).

Fueron excluidos los pacientes con diagnóstico alternativo confirmado o de alta probabilidad, EI posible y aquellos pacientes a los que no se les instituyó tratamiento específico para EI durante su hospitalización inicial.

Todos los datos se registraron vía web en una ficha en formato electrónico especialmente diseñada. Se recabaron variables relacionadas con antecedentes clínicos, factores predisponentes, examen físico, exámenes y estudios complementarios, estudios microbiológicos, tratamientos y procedimientos durante la hospitalización, evolución clínica intrahospitalaria y complicaciones.

Definición de los eventos principales

-

Hipertermia persistente: Temperatura ≥ 38 °C persistente o intermitente luego de recibir al menos 1 (una) semana de tratamiento ATB adecuado.

-

Complicaciones: Insuficiencia cardíaca, insuficiencia valvular, sangrado, embolias (localización), shock (séptico, cardiogénico): presión arterial sistólica ≤ 90 mmHg en presencia de precarga ventricular adecuada y en ausencia de soporte inotrópico; o presión arterial ≤ 80 mmHg en presencia de precarga ventricular adecuada y en presencia de soporte inotrópico.

-

Otras complicaciones: Infarto agudo de miocardio (presencia de, al menos, dos de los siguientes tres criterios: dolor anginoso de duración mayor o igual a 30 min, desarrollo de nuevas ondas Q patológicas - duración > 0,4 seg o de profundidad > un tercio de la altura de la onda R - o desnivel del segmento ST > 1 mm de más de 30 min de duración, y elevación de la CPK total o su fracción MB por encima del doble del límite superior de la normalidad), trastornos de la conducción, insuficiencia renal.

-

Mortalidad total: Se registró el número total de pacientes fallecidos por todas las causas (cardiovasculares o no cardiovasculares) durante la fase hospitalaria.

Análisis estadístico

Las variables cualitativas se presentan como tablas de frecuencias y porcentajes. Para la descripción de las variables cuantitativas se utilizó media ± desviación estándar (DE) o mediana y rango intercuartilo (RIC 25-75) según su distribución.

El análisis de las variables discretas se realizó a través de tablas de contingencia y el de las variables continuas por la prueba de t de Student o Kruskall Wallis para datos no apareados o el análisis de la varianza (ANOVA) según correspondiera. Se utilizó el odds ratio (OR) con su correspondiente intervalo de confianza del 95% (IC 95%) para evaluar la fuerza de la asociación entre las variables. Para analizar la asociación de la mortalidad (variable dependiente) con otras variables (consideradas independientes: edad, insuficiencia cardíaca, sepsis uso de inotrópicos, edad, etc.), se realizó el análisis de la regresión logística univariado. Aquellas asociaciones significativas fueron estudiadas mediante la regresión logística multivariada para estimar la probabilidad de la asociación, de manera independiente de otros factores. Se consideró significativo un valor de p < 0,05. El análisis se realizó con Epi Info 7.2 y Stata/SE v13.0®.

RESULTADOS

Características generales

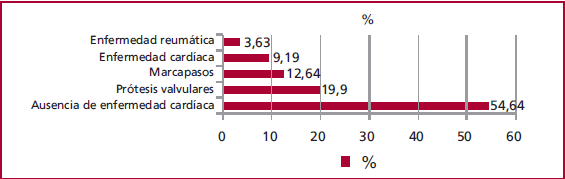

Desde septiembre de 2013 hasta marzo de 2016, se incluyeron 502 pacientes de 48 centros de 13 provincias de Argentina: (el 65,9% del Área Metropolitana Buenos Aires; el 82,3% tenían disponibilidad de cirugía cardiovascular; el 89,4%, con capacidad de realizar hemocultivos automatizados; y el 91,7% contaban con ETE). La EI fue definida por 2 criterios mayores en el 89,6% de los casos, 1 criterio mayor y 3 menores en el 4,6% y en el 5,8% por anatomía patológica. La edad media fue de 60,7 ± 19,3 años y 69,9% eran de sexo masculino. En el 45,36%, había cardiopatía subyacente previa conocida (Figura 1). La diabetes (23,5%) y la insuficiencia renal crónica (16,5%) fueron las patologías subyacentes no cardíacas más comunes. El 12,1% tenía alguna enfermedad neoplásica, de los cuales el 21,3% presentaba metástasis. En el 38,1%, se encontró algún evento predisponente previo asociado a los cuidados de la salud, entre los cuales la realización de algún procedimiento endovascular (31,9%) fue la situación clínica vinculada con más frecuencia a la EI, seguida de los procedimientos odontológicos (12,6%). El 8,96% de los pacientes tenía antecedentes de EI previa.

Fig. 1

Distribución de las enfermedades cardíacas subyacentes. (Enf.: Enfermedad)

Características clínicas y de laboratorio

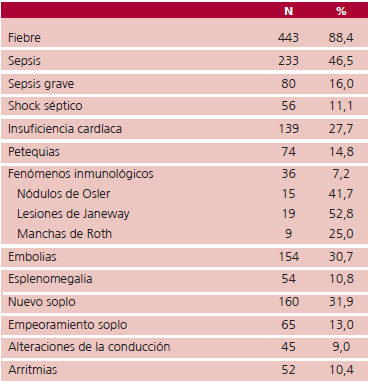

En el 73,3%, de los casos se arribó al diagnóstico dentro del primer mes del comienzo de los síntomas y en el 2,4% se realizó después de 6 meses. El 88,4% de los pacientes ingresó con fiebre y en el 27,7% se observaron evidencias clínicas de IC al ingreso (Tabla 1). En el 14,8%, se observaron petequias y el 7,2% presentó algún fenómeno inmunológico (52,8% fueron lesiones de Janeway). La media de eritrosedimentación fue 70,6 ± 35,1 mm.

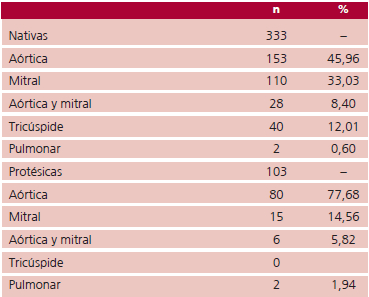

Hallazgos ecocardiográficos y localización

En el 99,4%, de los casos se llevaron a cabo estudios ecocardiográficos y al 82,3% se les realizó también ETE. En el 80% de los casos, los investigadores refirieron que el ETE aportó más información y, en el 35,1% de los casos, hubo que repetir el estudio por lo menos una vez hasta encontrar evidencias de EI. Los principales hallazgos ecocardiográficos fueron vegetaciones visibles: 45,4% aórtica de mediana de 8 rango (5-13) × mediana de 5 rango (3-8) mm y 31,2% mitral de mediana de 10 rango (6-16) × mediana de 6 rango (3-9) mm; reflujo valvular: 41,7% aórtico (46,9% de nivel grave), 41,7% mitral (31,6% de nivel grave); absceso del anillo (19,4%); perforación valvular (14,4%); y dehiscencia periprotésica 4,5% (31,9% de los episodios sobre válvula protésica). El 75,2% de los pacientes presentaba función sistólica ventricular izquierda conservada. En la Tabla 2, se detalla la distribución de la localización de la EI.

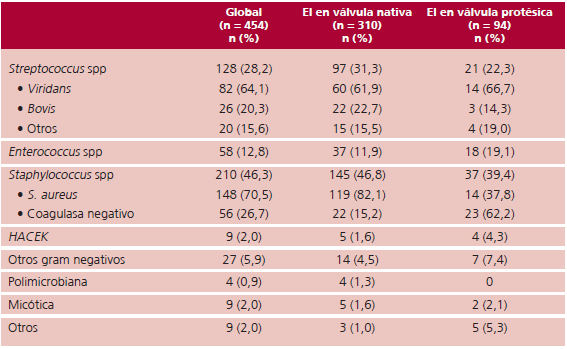

Aspectos microbiológicos:

En el 91,24% de los episodios se identificó el microorganismo responsable en los hemocultivos, con la siguiente distribución: cocos gram positivos 87,2% (Staphylococcus 53,0%; Enterococcus 14,6%, Streptococcus 32,3%), bacilos gram negativos 7,9%, polimicrobiana 0,9%, micótica 2%. (Tabla 3).

Fueron 44 los pacientes (8,76%) que presentaron hemocultivos negativos.

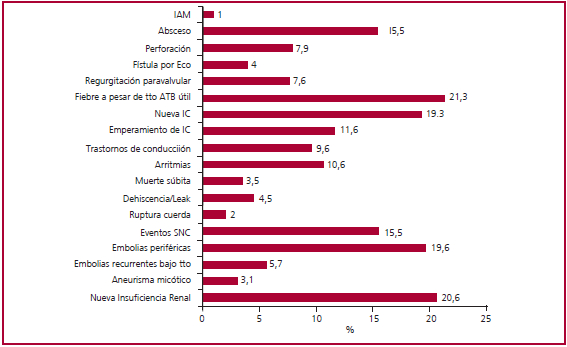

Evolución

El 62,4% recibió tratamiento antibiótico empírico adecuado. Las complicaciones observadas con más frecuencia se grafican en la Figura 2. La mediana de duración de la estadía hospitalaria fue de 28 días (RIC 25-75: 15-45). Durante este período, se indicó cirugía al 56,9% de los pacientes, de los cuales 220 (43,6% del total) recibieron el tratamiento quirúrgico (67 pacientes electivos, 33 de emergencia y 120 de urgencia). En 61 casos se indicó la cirugía, pero no llegó a realizarse. La mediana de tiempo desde el ingreso a la cirugía fue de 12 (5-21) días y 75 pacientes (34,1%) se operaron antes del séptimo día. Los motivos más frecuentes de indicación de cirugía fueron: insuficiencia valvular (138 pacientes - 49,5%); IC (68 pacientes - 24,4%); absceso del anillo (66 pacientes - 23,7%), vegetación móvil (56 pacientes - 23,7%) y embolias (50 pacientes - 17,9%). La principal indicación de cirugía temprana (antes del séptimo día) fue la IC (54,5%) seguida por insuficiencia valvular (45,5%). Los procedimientos quirúrgicos realizados fueron válvula aórtica: reemplazo con válvula biológica, 61 pacientes; mecánica, 56 pacientes; homoinjerto, 9; reparación, 3; válvula mitral: reemplazo con válvula biológica, 20 pacientes; mecánica, 30 pacientes; plástica, 14; reparación tricúspide, 8; extracción de marcapasos o cardiodesfibrilador, 44 pacientes y ninguna cirugía de Ross. En 13 pacientes, junto con la cirugía valvular se efectuó cirugía de revascularización miocárdica.

Fig. 2

Incidencia de complicaciones durante la evolución intrahospitalaria. (IAM: infarto agudo de miocardio; Eco: ecocardiograma; tto: tratamiento; ATB: antibiótico; IC: insuficiencia cardiaca; SNC: sistema nervioso central).

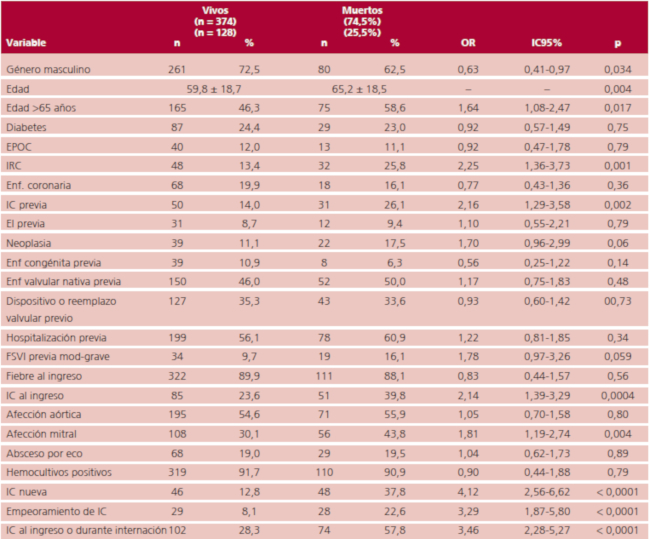

La mortalidad global fue del 25,5%. El análisis univariado de mortalidad se presenta en la Tabla 4. La mortalidad de los pacientes con compromiso valvular fue 27,4% mientras que aquellos con EI en dispositivos tuvieron una mortalidad de 10,5% (p = 0,03). Por otro lado, la mortalidad de los pacientes operados fue de 22,0%, mientras que en aquellos pacientes en los que se indicó la cirugía, pero no fueron operados, la mortalidad fue del 59,0%. La mortalidad de los pacientes sin indicación quirúrgica fue de 20,7%.

EPOC: Enfermedad pulmonar obstructiva crónica; IRC: insuficiencia renal crónica; IC: insuficiencia cardíaca; FSVI: función sistólica ventricular izquierda; Mod: moderada

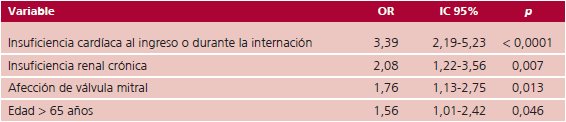

Los predictores independientes de mortalidad hospitalaria fueron: la edad > 65 años, el antecedente de insuficiencia renal crónica, la afección de la válvula mitral y la presencia de IC al ingreso o durante la internación (Tabla 5).

Consideraciones éticas

El estudio fue aprobado por el comité de ética de la Sociedad Argentina de Cardiología

DISCUSIÓN

El estudio EIRA 3 representa la serie más grande de estudios de cohorte sobre EI definidas realizados en nuestro país y en Latinoamérica.

A diferencia de otras enfermedades cardiovasculares, la EI es una patología de baja incidencia, que continúa teniendo una elevada mortalidad y complicaciones graves a pesar de los avances en el diagnóstico y tratamiento.

Aquí radica la importancia de realizar registros y conocer la información de nuestro país, dado que de estos, puede surgir el estado de situación de la patología en estudio. Es así como este registro muestra que el perfil de alto riesgo de los pacientes y la frecuencia de microorganismos más patógenos como el Staphylococcus aureus van en aumento y podrían ser la causa de la alta mortalidad observada. (3, 6)

Con respecto a las características de los pacientes observamos claramente una población cada vez más añosa a lo largo de nuestros registros; en el EIRA 1 es de 51,3 años; (4) EIRA 2, de 58,1 (5); y, en el registro actual, de 60,4 años. Esta tendencia coincide con otros registros más recientes. (3) Está establecido el predominio de sexo masculino en la EI, en nuestro registro también se observó lo mismo con una relación 2:1. Esto podría explicarse por la protección del endotelio por parte de los estrógenos circulantes en la mujer en edad fértil. (10) Además, se sabe que las mujeres desarrollan más tarde que los hombres enfermedad cardiovascular por lo que estaría postergada en el tiempo la aparición de enfermedad degenerativa.

Definitivamente quedó atrás la clásica descripción hecha por Osler, hace más de un siglo, donde la mayoría de los pacientes tenían lesiones valvulares predisponentes, predominantemente de origen reumático, con bacteriemias adquiridas en la comunidad. En ese sentido, es importante destacar que casi la mitad de los pacientes no presenta cardiopatía estructural predisponente conocida. Este aspecto probablemente esté relacionado con la observación de que un tercio adquirió la EI como consecuencia de un procedimiento médico (EI asociada a los cuidados de la salud), lo que resalta la importancia de este nuevo escenario, dado que son potencialmente prevenibles. La enfermedad degenerativa ocupa el primer lugar como causa de cardiopatía predisponente; asimismo, el rol de la enfermedad valvular reumática en nuestro país cada vez es menos frecuente. (7) En cuanto a los episodios de EI de válvulas protésicas, también se observa una tendencia en aumento comparadas con los registros previos y coincidentes con los reportes internacionales (3) (EIRA 1: 8,5%, [4] EIRA 2: 19,2%, [5] EIRA 3: 20,7%).

En la mayoría de los casos (71,36%), el diagnóstico se realizó dentro del primer mes. Esto puede deberse a una alta incidencia de EI de curso agudo con manifestaciones más evidentes. Además, la mayor utilización de ETE podría también contribuir al diagnóstico precoz, ya que en el 80% de los pacientes este método aportó información definitiva para el diagnóstico. Sin embargo, la alta sospecha clínica de la enfermedad motivó la repetición de estudios ecocardiográficos en el 35,1% de los casos hasta definir la presencia de la EI.

En cuanto a los microorganismos, el Staphylococcus aureus continúa siendo el predominante en la Argentina, del mismo modo que lo fue en el EIRA 2 (5) aunque debe destacarse que la diferencia respecto al Streptoccocus grupo viridans es aún más marcada en el estudio actual. Es probable que ello se deba al incremento de las EI asociadas a los cuidados de la salud y la exposición a procedimientos invasivos que predisponen a este tipo de infecciones por microorganismos como el Staphylococcus aureus el cual, en contraste con los gérmenes de la especie Streptococcaceae, no demanda necesariamente la existencia de enfermedad valvular preexistente (11) y se instala en pacientes sin cardiopatía predisponente.

En el mismo sentido, es interesante resaltar que el Enterococcus es el germen involucrado en casi el 13% de los casos y que también, al igual que el Staphylococcus aureus, suele estar relacionado con procedimientos invasivos, adquisición nosocomial y compromiso de adultos mayores en general con comorbilidades o debilitados. Este escenario también se ha observado recientemente en otras series reportadas. (12)

La presencia de HC negativos se observó en el 8,6% de los episodios de EI, cifra que se encuentra por debajo de los valores reportados tanto en el ICE-PCS (11,1%) (3) como en el EIRA 2 (10,8%) (5) aunque por encima del valor publicado por Fournier (5%). (13) Si bien se ha reportado que la EI con hemocultivos negativos podría tener mayor mortalidad a largo plazo, no hemos observado diferencias en la evolución de estos pacientes, similar a lo publicado por Ferrera y cols. (13)

En la evolución intrahospitalaria, se encontró una elevada incidencia de complicaciones como la IC, la persistencia del cuadro séptico y las embolias, con una tendencia a indicar la intervención quirúrgica más tempranamente en la fase activa de la enfermedad. (14,15,16) Más del 40% de los pacientes fueron sometidos a tratamiento quirúrgico. Este porcentaje se acerca a lo observado en otros registros internacionales y marca una de las diferencias con respecto al EIRA 2 donde solo el 24% de los pacientes habían recibido tratamiento quirúrgico. (5) Sin embargo, no todos los pacientes a los que se les indicó la cirugía fueron intervenidos, algo similar a lo que ocurre en otras partes del mundo, hecho que podría contribuir a una mayor mortalidad. (17)

La mortalidad intrahospitalaria continúa siendo elevada, similar a la observada en los registros previos (23,5%; 24,3% y 25,5% en EIRA 1; EIRA 2 y EIRA 3, respectivamente; p tend = 0,87) a pesar de la mejoría en su manejo, a diferencia de lo ocurrido en otras enfermedades cardiovasculares.

Nuevamente, como en el EIRA 2, encontramos que el pronóstico de la enfermedad puede determinarse en gran parte en la cabecera del enfermo. La edad y la IC siguen siendo predictores independientes de mortalidad, y, en este estudio, se suman los antecedentes de insuficiencia renal crónica y valvulopatía mitral. La identificación temprana de pacientes con estos factores de riesgo podría ayudar al contacto o derivación precoz de estos enfermos a centros de referencia con equipos multidisciplinarios y especializados “equipo de endocarditis” como recomiendan las últimas guías de EI. (7, 18,19,20,21,22)

Limitaciones

Los estudios EIRA son registros de observación, en los que, entre las limitaciones más importantes, se encuentran el sesgo de los datos recolectados y el tipo de establecimiento incorporado a la investigación.

No se realizaron pruebas serológicas que podrían aclarar el resultado de HC negativos.

Si bien este registro no pretende ser representativo de la realidad completa de la EI en la Argentina, ofrece elementos de análisis que podrían ayudar a mejorar la identificación y el manejo de la enfermedad y creemos que es un estímulo muy importante para todos los investigadores interesados en conocer la realidad de esta enfermedad para poder mejorar su manejo.

CONCLUSIONES

Los pacientes con EI tienen un perfil de alto riesgo clínico y muestran una edad cada vez más avanzada a lo largo de las décadas. El Staphylococcus aureus es el microorganismo más frecuente seguido del Streptococcus viridans. Pese al avance en las técnicas de diagnóstico y las estrategias terapéuticas, la mortalidad continúa siendo elevada y similar a lo observado en los registros previos. La identificación de predictores independientes de mortalidad intrahospitalaria, como la presencia de insuficiencia renal crónica, la afección de la válvula mitral y el desarrollo de insuficiencia cardíaca, podría ayudar a establecer estrategias de modificación de conductas que determinen una mejora en los resultados.

Declaración de conflicto de intereses

Los autores declaran que no poseen conflicto de intereses. (Véanse formularios de conflicto de intereses de los autores en la web/ Material suplementario).

Materiales Suplementarios

Apéndice 1 (pdf)

Apéndice 2 (pdf)

Agradecimientos

– A todos los centros e investigadores participantes en el presente estudio por su valiosa e imprescindible participación y colaboración para el desarrollo de este proyecto.

– A la Sra. Liliana Capdevila por su valiosa e inestimable asistencia como secretaria administrativa en el presente estudio.

BIBLIOGRAFIA

1. Mylonakis E, Calderwood SB. Infective endocarditis in adults. N Engl J Med 2001;345:1318-30. http://doi.org/dwsk8x

2. Durack DT. Infective endocarditis. Infectious Disease Clinics of North America 2002;16:xv-xix. http://doi.org/bbq4pf

3. Murdoch DR, Corey GR, Hoen B, Miro JM, Fowler VG, Jr., Bayer AS, et al. Clinical presentation, etiology, and outcome of infective endocarditis in the 21st century: the International Collaboration on Endocarditis-Prospective Cohort Study. Arch Intern Med 2009;169:463-73. http://doi.org/b7j98w

4. Casabe JH, Hershson A, Ramos MS, Barisani JL, Pellegrini C, Varini S. Endocarditis infecciosa en la República Argentina. Complicaciones y Mortalidad. Rev Argent Cardiol 1996;64:39-45.

5. Ferreirós E, Nacinovich F, Casabe JH, Modenesi JC, Swieszkowski S, Cortes C, et al. Epidemiologic, clinical, and microbiologic profile of infective endocarditis in Argentina: a national survey. The Endocarditis Infecciosa en la Republica Argentina-2 (EIRA-2) Study. Am Heart J 2006;151:545-52. http://doi.org/bvbstk

6. Hoen B, Alla F, Selton-Suty C, Beguinot I, Bouvet A, Briancon S, et al. Changing profile of infective endocarditis: results of a 1-year survey in France. JAMA 2002;288:75-81. http://doi.org/dxcwx9

7. Kazelian LR, Vidal LA, Neme R, Gagliardi JA. [Active infective endocarditis: 152 cases]. Medicina (B Aires) 2012;72:109-14.

8. Durack DT, Lukes AS, Bright DK. New criteria for diagnosis of infective endocarditis: utilization of specific echocardiographic findings. Duke Endocarditis Service. Am J Med 1994;96:200-9. http:// doi.org/d6fqb5

9. Li JS, Sexton DJ, Mick N, Nettles R, Fowler VG, Jr., Ryan T, et al. Proposed modifications to the Duke criteria for the diagnosis of infective endocarditis. Clin Infect Dis 2000;30:633-8. http://doi.org/fhc6jq

10. Bakir S, Mori T, Durand J, Chen YF, Thompson JA, Oparil S. Estrogen-induced vasoprotection is estrogen receptor dependent: evidence from the balloon-injured rat carotid artery model. Circulation 2000; 101: 2342-4. http://doi.org/chtk

11. Moreillon P, Que YA. Infective endocarditis. Lancet 2004;363:139-49. http://doi.org/dj28fc

12. Chirouze C, Athan E, Alla F, Chu VH, Ralph Corey G, Selton-Suty C, et al. Enterococcal endocarditis in the beginning of the 21st century: analysis from the International Collaboration on Endocarditis-Prospective Cohort Study. Clin Microbiol Infect 2013;19:1140-7. http://doi.org/f2ztj7

13. Fournier PE, Thuny F, Richet H, Lepidi H, Casalta JP, Arzouni JP, et al. Comprehensive diagnostic strategy for blood culture-negative endocarditis: a prospective study of 819 new cases. Clin Infect Dis 2010;51:131-40. http://doi.org/bm4grv

14. Ferrera C, Vilacosta I, Fernandez C, Lopez J, Olmos C, Sarria C, et al. Reassessment of blood culture-negative endocarditis: its profile is similar to that of blood culture-positive endocarditis. Rev Esp Cardiol (Engl Ed) 2012;65:891-900. http://doi.org/f2fsf3

15. Kang DH, Kim YJ, Kim SH, Sun BJ, Kim DH, Yun SC, et al. Early surgery versus conventional treatment for infective endocarditis. N Engl J Med 2012;366:2466-73. http://doi.org/chtm

16. Hoen B, Duval X. Infective endocarditis. N Engl J Med 2013;369:785. http://doi.org/chtn

17. Fernandez-Hidalgo N, Tornos Mas P. Epidemiology of infective endocarditis in Spain in the last 20 years. Rev Esp Cardiol (Engl Ed) 2013;66:728-33. http://doi.org/f2kq8c

18. Cahill TJ, Baddour LM, Habib G, Hoen B, Salaun E, Pettersson GB, et al. Challenges in Infective Endocarditis. J Am Coll Cardiol 2017;69:325-344. http://doi.org/f9pg2b

19. Modenesi JC, Ferreirós ER, Swieskowski S, Nacinovich FM, Cortés C, Cohen Arazi H, et al. Predictores de mortalidad intrahospitalaria de la endocarditis infecciosa en la República Argentina: resultados del EIRA-II. Rev Argent Cardiol 2005;73:283-290.

20. Consenso de Endocarditis Infecciosa. Rev Argent Cardiol 2016;84:2-49.

21. Baddour LM, Wilson WR, Bayer AS, Fowler VG, Tleyjeh IM, Rybak MJ et al. Infective endocarditis in adults: diagnosis, antimicrobial therapy, and management of complications: A scientific statement for healthcare professionals from the American Heart Association. Circulation. 2015;132:1435-86 http://doi.org/chtp

22. SEC Working Group fpr the ESC 2015 Guidelines on the management of infective Endocarditis. Comment on the ESC 2015 Guidelines for the Management of Infective Endocarditis. Rev Esp Cardiol. 2016;69:7-10.

Abreviaturas

ATB: Antibiótico

ETT: Ecocardiograma transtorácico

EI: Endocarditis infecciosa

IC: Insuficiencia cardíaca

ETE: Ecocardiograma transesofágico

Notas de autor

Patricia Avellana. Sociedad Argentina de Cardiología. Azcuénaga 980. (1115) Ciudad Autónoma de Buenos Aires, República Argentina. Tel: 4961-6027 (int 134). Fax: 4963-8741