Grupos interactivos en educación universitaria: Estrategia orientada al éxito para el aprendizaje con sentido

Interactive groups in university education: strategy aimed at success for the learning sense

Grupos interactivos en educación universitaria: Estrategia orientada al éxito para el aprendizaje con sentido

Opción, vol. 33, núm. 84, pp. 404-439, 2017

Universidad del Zulia

Recepción: 20 Julio 2017

Aprobación: 20 Septiembre 2017

Resumen: Los Grupos Interactivos como forma de organización dentro del aula se basan en las interacciones y el diálogo como herramientas clave para el aprendizaje sociocultural. Por ello son un referente científico para el diseño de contextos de aprendizaje del proceso educativo. Se presenta una experiencia de aplicación de grupos interactivos a tres grupos del pregrado en Comunicación de la BUAP, México. El método de trabajo fue a través de la investigación-acción durante dos ciclos escolares: 2015-2016 y 2016-2017. Los primeros resultados son alentadores en cuanto al aprendizaje instrumental de los estudiantes más no así en la dimensión social.

Palabras clave: Aprendizaje dialógico, Grupos interactivos, Aprendizaje instrumental, Aprendizaje social.

Abstract: Overview the interactive groups as form of organization within the classroom is based on interactions and dialogue as key tools for the socio-cultural learning. They are thus a reference scientist for the design of contexts of learning of the educational process. An experience of application of interactive groups to three groups of undergraduate in communication of the BUAP, Mexico is presented. The working method was through action research during two school cycles: 2015-2016 and 2016-2017. The first results are encouraging in terms of instrumental learning of students but not so in the social dimension.

Keywords: Learning Dialogic, Interactive Groups, Instrumental Learning, Social Learning.

I. INTRODUCCIÓN

La sociedad del siglo XXI es llamada por muchos autores como Sociedad del Conocimiento, Sociedad de la Información o Sociedad en Red y aunque difieren del nombre por aquello de las etapas desde donde se configura la sociedad, coinciden en señalar que nunca, en la historia de la humanidad, ha existido tanta información disponible, a través de tantos medios y para tantas personas. Lo que es un hecho es que esta sociedad se caracteriza por estar orientada a la producción, difusión y acceso a la información por lo que la realidad es que hoy se están modificando nuestras prácticas sociales e individuales de aprendizaje. Coincido con Coll cuando señala que en la Sociedad de la Información ha creado nuevos y diversos escenarios en las facetas de nuestra vida lo que nos obliga a tener nuevos sistema de aprendizaje humano ya que la manera en cómo aprendemos, los sitios dónde aprendemos, las oportunidades y los recursos con que disponemos están generado una nueva ecología del aprendizaje. Lo que ha cambiado son los contextos de aprendizaje debido fundamentalmente a las tecnologías (COLL, 2013: 2:46 /1:04:15).

Vista así, la sociedad de la información (SI) requiere de un procesamiento y transmisión de la información no sólo para la comunicación entre las personas sino también para la creación de conocimientos nuevos, lo que está directamente relacionado con nuestra forma de aprender, con nuestra manera de relacionarnos con las personas e incluso con nuestra manera de generar conocimiento científico.Ayudar a los alumnos y estudiantes a construir significados sobre sí mismos como aprendices que les habiliten para seguir aprendiendo es probablemente una de las funciones más importantes de las instituciones de educación formal y escolar en el marco de la nueva ecología del aprendizaje (COLL. 2013:166). De allí que las organizaciones, comunidades y personas han de adquirir nuevas cualidades para aprender y ser capaces de desarrollarse en este mundo lleno de continuas alteraciones, lo que atañe a los sistemas educativos, los mercados laborales, así como a los modos de organización de las empresas y los mercados. Este planteamiento conlleva enormes desafíos, riesgos y oportunidades al sistema de la educación escolarizada y en particular para las universidades. Como Román señala:

El crecimiento exponencial del conocimiento, significa que estamos en algo más que en una época de cambios, más bien nos encontramos frente a un cambio de época. De ahí que todas nuestras herramientas del pensamiento necesitan ser reconstruidas a partir de los nuevos paradigmas. La revolución del conocimiento demanda la Refundación de la escuela, en la cual ésta adquiere un nuevo y fundamental protagonismo como una forma de aplicar y generar conocimiento desde el aula” (ROMÁN, 2005:22).

COLL en su participación en una Conferencia celebrada por Fundación Telefónica en Quito, Ecuador, señalaba que las universidades son “nodos de aprendizaje que deben reconsiderar su función, re-pensarse como instituciones habilitadoras y catalizadoras de trayectorias profesionales de aprendizaje que ayuden a los estudiantes a reflexionar y a construir sus propias trayectorias de vida” (COLL, 2013: min.12:43 /1:04:15). La universidad no es la única, pero debería ser una instancia clave que permita a sus docentes y alumnos desde la educación escolarizada trabajar con redes de aprendizaje que configuren las trayectorias de aprendizaje como fuentes orientadas a la equidad e igualdad en un cambio de época. La formación superior hoy en día, no garantiza un proyecto de vida personal y profesional. En el fondo, la educación vive un problema de “sentido” por ello entender el papel y función no sólo de las universidades sino de sus agentes educativos en esa multiplicidad de escenarios es tarea central que debe reflexionarse.

Refundar las universidades bajo un nuevo paradigma implica reconceptualizar el aprendizaje y con ello recrear escenarios educativos que permitan la interacción y el diálogo intencionado entre estudiantes, docentes, institución educativa y sectores sociales cercanos a los planes de estudio que ésta ofreciera. Los escenarios entonces deben incluir una triada de contextos: el social, el institucional y el contexto del aula. Situación que se vuelve compleja porque implica poner en diálogo e interacción planeada y sistemática a la propia facultad con dichos sectores y sus nuevos actores.

Por último, un aspecto más a resolver se refiere a las propias restricciones que establecen la mayoría de los estudiantes y docentes para trabajar de manera interactiva y dialogada; involucra un cambio profundo respecto a su concepto de aprendizaje ya que implica confrontarlos a conceptos como “autonomía” académica y “autoconocimiento”, aspectos poco significativos para la cultura tradicional de la enseñanza universitaria.

Partiendo de esta realidad es que la presente investigación se planteó contestar las siguientes preguntas centrales del problema ¿Qué características debe tener un proyecto de cambio en la práctica educativa que responda a los retos y necesidades que plantea la sociedad actual y a todas las transformaciones sociales que se están produciendo? ¿Cuáles son las condiciones necesarias para crear un contexto de aprendizaje que permita activar a los universitarios a ser actores del conocimiento con alto sentido de transformación social?, ¿De qué manera los principios del aprendizaje dialógico y la conformación de grupos interactivos puede aplicarse a la educación superior para poder considerarse como una práctica exitosa entre los diversos actores participantes del proceso? ¿Cuál es el rol del docente en su papel de mediador en la educación universitaria? Las respuestas entonces sólo podrán abordarse desde la filosofía crítica de la educación, pues no hay educación transformadora si no se siente un deseo y una posibilidad de cambio social.

II. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA

La pedagogía crítica desarrollada por Freire (1970) y por Giroux,(1998) con su Pedagogía Fronteriza o Pedagogía de los Límites (González, 2006: 85)coinciden en señalar que los elementos centrales de una pedagogía crítica son las relaciones entre experiencia, pedagogía e identidad. La primera condición parte de los propios sujetos, la segunda, del rol que juegue el docente con los alumnos y la tercera, del resultado de las condiciones pedagógicas manejadas en el ambiente mediante la experiencia de los actores, el diálogo y la crítica de los participantes a través de la comprensión de las situaciones que le pone la vida cotidiana. Son las contribuciones de (VIGOTSKY, 1996), con su teoría histórico cultural, de (BRUNER, 1996) con su Teoría del procesamiento de la información y de (WELLS, 2001), (WENGER, 1988, 1991) y (SCRIBNER, 1984, 1988), quienes ponen énfasis en el aprendizaje situado en el contexto social y cultural, así como el aprendizaje a través del trabajo en comunidades de práctica convirtiendo las aulas en foros de discusión y comunidades de aprendizaje mutuo (AUBERT, GARCÍA y RACIONERO, 2009:130).

Las prácticas educativas de orientación dialógica apoyadas en estas teorías, actualmente están ofreciendo excelentes resultados sobre todo en el aumento del aprendizaje y en el sentido y la mejora de la convivencia. Particularmente es la propuesta de Flecha, quien dentro de una concepción comunicativa señala que “el aprendizaje dialógico surge del análisis de cómo el giro dialógico en las sociedades también está afectando a la manera en las que las personas aprenden, haciendo más necesario que nunca convertir la dialogicidad de la persona en el centro de los procesos de enseñanza y aprendizaje” (FLECHA, 2009. En AUBERT, GARCÍA y RACIONERO, 2009:131). El fin último de este enfoque es lograr empoderar al estudiante a través de la construcción de su propio sentido como persona y como aprendiz con una actitud crítica y transformadora del conocimiento.

A. Aprendizaje dialógico

Es un modelo del aprendizaje que se basa en las interacciones y el diálogo como herramientas clave para el aprendizaje destacando que, para promoverlo, no son sólo importantes y necesarias las interacciones de los estudiantes con el profesorado sino con toda la diversidad de personas con las que se relacionan. Una clave del aprendizaje dialógico es el principio de transformación que sólo se logra en las Comunidades de Aprendizaje. La base de este modelo se encuentra en 4 programas surgidos en las más prestigiosas universidades del mundo: el Programa de Desarrollo Escolar (School Development Program).-programa pionero nacido en 1968 en la Universidad de Yale; Escuelas aceleradas (Acelerated Schools).- iniciado en 1986, con Henry Levin, profesor de la Universidad de Stanford y director del Centro de Investigación Educativa de esa misma universidad; el Programa Éxito para todos (Successforall).-iniciado en 1987 en Baltimore en una cooperación entre Johns Hopkins University y el Departamento de Educación de la ciudad y La Escuela de Personas Adultas La Verneda-Sant Martí en Barcelona, España, creado en la década de 1980 (UTOPÍA Y EDUCACIÓN, 2015: s/p). Todos estos proyectos parten de la idea de que cualquier persona integrante de la escuela debe implicarse activamente en la educación, de la necesidad de dar mayor impulso a los estudiantes que van peor en la escuela, enfatizando la aceleración del aprendizaje, no la rebaja de expectativas; de tomar como fundamento que la escuela y las dinámicas dentro del aula se deben organizar a través de una estructura de grupos que afrontan las propuestas docentes con una monitorización muy cuidada y de otorgarle a todos voz y voto para la toma de decisiones sin jerarquía de poder.

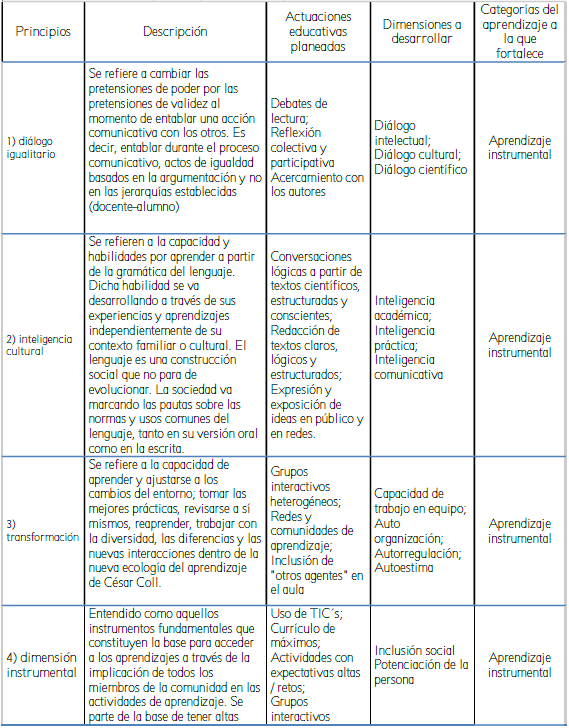

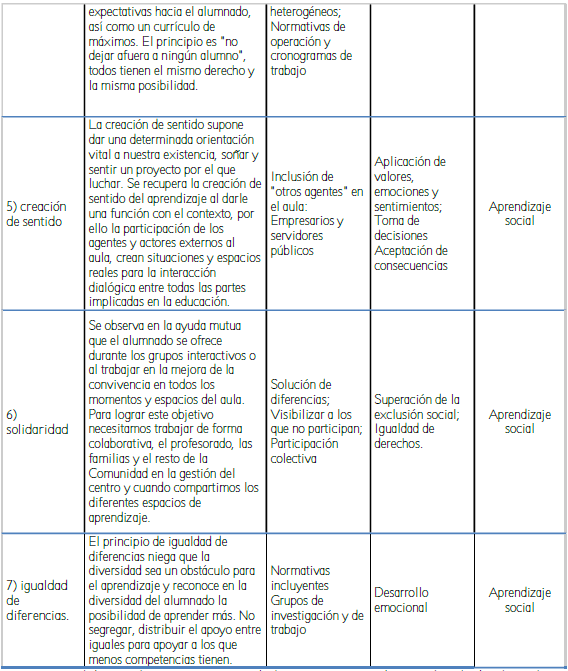

Para que se genere un aprendizaje dialógico se requiere de establecer siete principios: a) Diálogo igualitario: otorgando a todas las personas participantes en el diálogo el valor de sus aportaciones fundamentadas en sus argumentos y no en función de las relaciones de poder jerárquico establecidas; b) Inteligencia cultural: que refiere a la inteligencia académica, la inteligencia práctica y a la inteligencia comunicativa que permite llegar a acuerdos a través del lenguaje en diferentes ámbitos sociales; c) Transformación: principio que pone a la educación como la base para el cambio social, superando la adaptación al contexto o la imposibilidad de cambiar las cosas; d) Dimensión instrumental: el aprendizaje dialógico incluye el aprendizaje instrumental de todos los conocimientos sólo que a diferencia del aprendizaje tradicional, acá los estudiantes deciden dialógicamente qué quieren aprender y siempre deciden que quieren aprender el máximo; e) Creación de sentido: significa darle un para qué a lo que aprendo, para eso el diálogo y la interacción de todos pondrá en las necesidades y prioridades de cada integrante su sentido personal; f) Solidaridad: es el principio base para todas las prácticas educativas que se organicen ya que nadie podrá ser excluido debido a sus circunstancias académicas, políticas, sociales, culturales o económicas; g) Igualdad de diferencias: se refiere a dar valor positivo a la diversidad de personas como un elemento de riqueza cultural y no como un problema de desigualdad.

Bajo este modelo, el aprendizaje se entiende como dialógico y transformador de la escuela y su entorno que sólo se logra si se constituyen como Comunidades de Aprendizaje a las propias instituciones educativas.

B. Grupos interactivos y el docente como mediador

Los Grupos Interactivos son una forma de organización dentro del aula que se desprenden de la forma operativa de trabajar en Comunidades de Aprendizaje. Son un proyecto basado en un conjunto de actuaciones educativas de éxito dirigidas a la transformación social y educativa dentro de las Comunidades de Aprendizaje. Este proyecto está en consonancia con las teorías científicas a nivel internacional que destacan dos factores claves para el aprendizaje: las interacciones y la participación de la comunidad (School as “Learning Communities”, 2017). Los objetivos básicos de los grupos interactivos son: a) Desarrollar operaciones cognitivas elementales, tales como la memoria, la observación, el análisis y la síntesis; b) Aprender las reglas prácticas para la ejecución de un dominio de tareas; c) Elaborar y utilizar mecanismos de pensamiento para la resolución de problemas; d) Desarrollar procesos de aprendizaje cooperativo y dialógico y e) Introducir en el aula todas las interacciones que sean necesarias para que los alumnos y alumnas aprendan lo necesario para afrontar la actual sociedad de la información (RED UTOPÍA Y EDUCACIÓN, 2015: s/p).

En estos grupos interactivos “el docente sirve de referente y en su papel de mediador, dinamiza las interacciones en el grupo, promoviendo la solidaridad entre los estudiantes con el objetivo de que todos resuelvan con éxito las actividades” (AUBERT y GARCÍA, 2001: 19). Además, en lugar de invertir más recursos, utiliza los existentes de forma incluyente y los aumenta a través de la participación de miembros de la comunidad en las aulas. Así mismo, en lugar de centrarse en lo que un estudiante no sabe hacer y en el discurso de la queja, el aprendizaje dialógico parte de la inteligencia cultural no sólo de los estudiantes sino también de todos los demás actores con los que los estudiantes se relacionan. Su rol se centra entonces en la práctica y la difusión de la cultura de la mediación para generar mayor convivencia, respeto a las ideas y la responsabilidad de sus discursos. El docente como mediador es de una gran ayuda para que se produzca el proceso de mediación que genere un cambio de mentalidad hacia y para el conocimiento y tal como lo señala Nava:

la mediación favorece una comunicación participativa, consciente, en donde los participantes se “problematicen”, busquen la dirección a su trabajo y construyan conocimiento, construyendo simultáneamente una comunidad de cuestionamiento, en la que el grupo se constituye en una comunidad en la que el respeto, la escucha atenta, el diálogo auténtico, la solidaridad, la búsqueda en común, la aceptación de las correcciones de los demás, la capacidad para construir con las ideas de los demás, la apertura, la preocupación por los derechos de los demás a expresarse y la preocupación por la consistencia de sus argumentos, constituyen actitudes básicas para la construcción social del conocimiento (NAVA, 2005:49).

En cuanto a la participación de otros actores del proceso educativo, más allá del docente y alumnos, los grupos interactivos consideran la participación de otros profesores, del profesor y profesionales de otros ámbitos, o profesorado y voluntariado. Lo importante es no separar al alumnado en función de sus dificultades, sino potenciar sus aprendizajes en el aula apoyándose en la participación de los “otros”. La entrada de otros actores en el aula supone una mayor creatividad y una búsqueda constante de cómo enseñar mejor, por lo que la confianza y expectativas de ellos se vuelve un componente de partida que apoya y promueve la propia transformación de los estudiantes. Su papel es potenciar el trabajo en grupo y la ayuda mutua entre el alumnado.

En los grupos interactivos las aulas se abren a la comunidad y se combinan en una misma actividad los valores de tolerancia o solidaridad y el aprendizaje instrumental, puesto que tanto el estudiante que es ayudado como el que ayuda están realizando un aprendizaje mutuo y se hacen un mayor número de actividades en el mismo tiempo lectivo. En los grupos interactivos, “la creación de entornos de aprendizaje eficaces se condiciona a la construcción de un clima en el aula basado en la comunicación y la cooperación” (CHOCARRO y SAENZ DE JUBERA, 2015: 587).

C. Aprendizaje instrumental

El aprendizaje instrumental es uno de los principios de los grupos interactivos y se entiende como aquellos instrumentos fundamentales que constituyen la base para acceder a los aprendizajes a través herramientas que desarrollen la capacidad cognitiva de los estudiantes. Desde un nivel psicopedagógico,la actividad docente no puede basarse en una mera transmisión de conocimientos, ni en el arreglo de ambientes educativos enriquecidos; sino en la mediación entre sujeto y objeto de conocimiento. Para Nava, las experiencias de aprendizaje deben de apoyarse en las siguientes consideraciones:

a) El docente debe actuar como mediador entre el sujeto y el objeto para la construcción de conocimiento, es decir, entre estudiantes y contenidos, provocando desequilibrios manejables por las posibilidades de comprensión del estudiante; b) La mediación debe ver la construcción de modelos conceptuales como herramientas para desarrollar la capacidad discursiva de los estudiantes que los lleva a construir nuevos significados (NAVA, 2005: 47).

Considerando lo anterior, el aprendizaje instrumental tiene como requisito que el mediador opere procesos de planeación y organización para observar, inferir, analizar, interpretar y sintetizar los contenidos del curso a través de la técnica de la pregunta, del uso de esquemas, lecturas críticas, la acción-reflexión y la escritura fundamentada de textos; diseñar ambientes e intervenciones estratégicas para que los estudiantes se relacionen con los objetos y procesos de conocimiento, para ello se puede usar recursos como casos de estudio y ejemplos de los contenidos tratados, visitas de externos al aula, visitas de campo a ambientes relacionados con los contenidos, entrevistas, etc.

Desde el punto de vista del estudiante este deberá ser capaz de aplicar y desarrollar procesos o incluso de crear otros nuevos, de entender, explicar e interpretar situaciones, de escribir de manera lógica tanto los procesos como las interpretaciones, de argumentar y proponer soluciones a la situación presentada como problema e incluso de innovar en sus propuestas, lo que en síntesis se refiere a la construcción de conocimiento.

C. Aprendizaje social.

Desde su dimensión epistemológica social, el conocimiento y desarrollo individual no ocurre en aislamiento, sólo se entiende en referencia al contexto social y cultural en donde los individuos están determinados por su interacción con otros por medio de herramientas y signos, factores culturales que median el desarrollo de las capacidades intelectuales. Por ello, la implicación de todos los miembros de la comunidad en las actividades de aprendizaje se vuelve un punto central. Lo que se busca con el aprendizaje social es el aprendizaje y desarrollo de las personas de manera autónoma y consciente a través de un mediador, quien se encargará de acercarlo a su zona de desarrollo próximo (ZDP), así la experiencia del estudiante se enriquece con la experiencia de otros, estableciendo nuevas formas de socialización, fuente de la racionalidad que da sentido a la comunicación. En un problema que da lugar a procesos de aprendizaje, se construye colectivamente y de manera significativa; y también se construyen las relaciones grupales, las estrategias heurísticas y las proposiciones explicativas, sobre todo con la experiencia social y la comunicación con sentido” (NAVA, 2005: 47).

Por todo lo anterior, el propósito de este artículo es presentar los primeros resultados en la aplicación de los “Grupos Interactivos” a tres grupos del 8° cuatrimestre de la licenciatura en Comunicación de la BUAP, tomando como referente los principios del aprendizaje dialógico y las interacciones como herramientas para mejorar sus resultados en los aprendizajes instrumental y social de los estudiantes universitarios.

III. METODOLOGÍA

La metodología para desarrollar el estudio fue a partir del método enactivo, utilizando la técnica de investigación-acción como un tipo de investigación que sirve para mejorar y transformar la práctica socioeducativa de los agentes participantes o lo que Coll llama nichos de interacción (docentes-alumnos-otros actores), a la vez que procura una mejor comprensión de la misma. Se usó este método debido a que la propia docente fungió como investigadora y como parte del problema y lo que pretendía era transformar su práctica educativa, por lo que, el método de acercamiento fue de tipo cualitativo exploratorio ya que estuvo dirigida a la formulación más precisa de un problema de investigación, dado que se carecía de información suficiente y de conocimiento previos del objeto de estudio lo que permitió obtener nuevo datos y elementos que permitieron conducir a formular con mayor precisión las preguntas de investigación para la fase II.

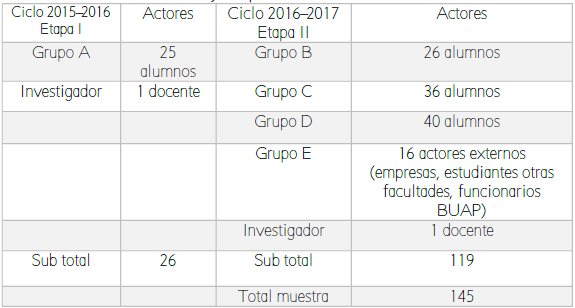

El período de estudio abarcó dos etapas, la primera comprendió el ciclo escolar 2015-2016 con el grupo <A>. Grupo “particular” asignado a la investigadora un mes después de haber iniciado el curso debido a la solicitud de cambio del docente por lo que resultaba todo un reto y un asunto inesperado que atender; la segunda etapa se realizó durante el ciclo 2016-2017 con los grupos <B>, <C> y <D>. En total la muestra participante fue de 145 actores conformado de la siguiente manera: Para el ciclo 2015-2016 se trabajó con el Grupo <A>, compuesto por 25 estudiantes del Seminario de Integración I y II, cursos ubicados en el 7° y 8° cuatrimestre del Plan de Estudios. Para el ciclo 2016-2017, se trabajó con 102 alumnos de los tres cursos siguientes: Grupo <B>del Seminario de Integración I y II, curso también ubicado en el 7° y 8° cuatrimestre del Plan de Estudios y compuesto por 26 alumnos; Grupo <C> con 36 alumnos y Grupo <D> con 40 alumnos de dos cursos llamados Taller de Comunicación Integral de Mercadotecnia impartidos en el 8ª cuatrimestre del Plan de Estudios de la licenciatura en Comunicación; además de los 16 actores externos invitados a los tres grupos, conformados por emprendedores, empresarios y funcionarios de la BUAP a los que les llamó Grupo <E> y una docente investigadora. Estos cursos fueron elegidos por formar parte de los grupos asignados a la investigadora durante los ciclos escolares 2015-2017. La tabla 1 muestra gráficamente los datos referidos:

Fuente: Elaboración propia

En la primera etapa se aplicó la fase diagnóstica exploratoria al grupo <A> utilizando la técnica de “incidente crítico”; el cual permitió identificar e interpretar la situación que guardaba el grupo respecto a sus intereses académicos, a sus sentimientos y a sus actitudes y necesidades de aprendizaje relacionados con el curso. Esta técnica provee datos relativos al discurso del participante, los cuales pueden ser sujetos de análisis y pueden ser codificados y categorizados de acuerdo a los principios de la teoría dialógica planteada. Los resultados permitieron formular una explicación general del fenómeno a estudiar y de proponer hipótesis sobre la situación estudiada. La aplicación de la técnica se realizó al iniciar el curso, a la mitad del ciclo escolar y al finalizar el curso. La recolección de datos fue a través de la observación y el diálogo directo con los participantes; para ello se utilizó una bitácora de registro de hechos. Para la fase final se realizó una entrevista grupal que fue video grabada lo que permitió al investigador describir la comunicación verbal y no verbal de los participantes e indagar en el relato mayor profundidad en las respuestas. Para el análisis de datos se creó un esquema de categorización considerando las dos dimensiones del aprendizaje analizado: el instrumental y el social.

Para la segunda etapa y a partir del diagnóstico realizado, se diseñó la primera aproximación de los grupos interactivos aplicando los siete principios del aprendizaje dialógico. Para ello se formuló una tabla que sirvió como instrumento guía para las actuaciones educativas planeadas para los grupos B, C y D durante el ciclo 2016-2017, tomando como referencia las actuaciones de éxito aplicadas a los grupos interactivos en las escuelas europeas dentro del Proyecto Includ-ED. MEC.

Fuente: Elaboración propia a partir de los 7 principios de Ramón Flecha (2013)

IV. RESULTADOS Y DISCUSIÓN

● Etapa 1. El diagnóstico

Para la fase del diagnóstico, al aplicar la técnica del “incidente crítico” al grupo <A> se encontró que, los incidentes negativos más relevantes se encontraban en el diálogo igualitario, la dimensión instrumental del aprendizaje, la creación de sentido y la igualdad de las diferencias, aspectos que fueron reiteradamente señalados a lo largo del curso por los estudiantes debido a que venían de una situación donde todo el grupo se sintió inconforme con el docente asignado para el Seminario de Integración. Fueron estos aspectos críticos negativos los que dieron pauta a su solicitud de cambio del docente ante la Secretaría Académica de la Facultad. Tanto en sus comentarios directos como en sus reacciones espontaneas durante diversos momentos del curso señalaron que el primer acercamiento con su docente fue que no encontraron “eco” respecto a sus demandas académicas planteadas, el grupo en general demandaba una clase más participativa, flexible y abierta de trabajo en el aula; no estaban dispuestos a ser entes pasivos en la construcción del conocimiento, querían participar y probar alternativas nuevas de trabajo relacionadas con el tema de investigación (tema central del curso) presentando serio rechazo a la forma de trabajo tradicional y rígida planteado por el docente inicial así como al propio objetivo del curso. En ese momento 90% de los estudiantes no estaba interesado en realizar un trabajo de tesis y menos bajo una estructura estricta, rígida y establecida por lo que les resultaba aburrido y poco significativo el objetivo del seminario de acuerdo a las modificaciones planteadas por la Facultad. Es decir, las expectativas y necesidades de los alumnos no estaban siendo escuchadas por el docente. Un aspecto muy relevante para el grupo fue que les resultaba imposible armar un diálogo con su profesor a fin de poder encontrar acuerdos de trabajo. Lo que reflejaba un proceso comunicativo deficiente, debido a los actos de desigualdad apoyados en la predominante jerarquía de poder establecida entre el docente y el alumno, “sólo el docente tenía la razón porque era superior académicamente hablando, su grado de Doctor y su ámbito de procedencia profesional avalaban esa superioridad”.

En cuanto a la dimensión instrumental, el aspecto más crítico hallado fue que el docente inicial manifestó directamente al grupo las pocas expectativas que tenía hacia el alumnado, no esperando mucho de ellos, por lo que se presentaba un ambiente de exclusión, así como un currículo de mínimos ya que dudaba de la capacidad de los estudiantes; situación que ofendió a muchos, aunque para otros resultaba indiferente pues lo único que les importaba era “pasar la materia”. Era claro entonces que predominaba un ambiente de desigualdad y de escaso reconocimiento. Apoyando este punto también se encontró que el clima de hastío generalizado respecto a la etapa en que se encontraban de su carrera, entendido como cansancio, agotamiento y sin sentido; se debía a que sentían que cada curso les aportaba información poco relevante, repetitiva y poco significativa por lo que estaban ansiosos por terminar lo más pronto posible aunque en realidad “pesara” también el futuro incierto que tenían enfrente porque consideraban que no “sabían nada” de su carrera ni de su proyecto de vida. Todos estos factores al final se resumían en que el curso contribuía a alimentar el sin sentido de sus estudios y lo que es más grave, al sin sentido de su proyecto de vida.

En cuanto al perfil del Grupo <A>, el 50% de sus integrantes se caracterizaban por ser bastante cuestionadores, críticos e innovadores en su mirada respecto a la forma de aprender, en tanto que la otra mitad, sólo tenía expectativas de “aprobar” la materia. Dentro del grupo innovador había la complicidad de 3 personas con fuerte personalidad, creativos y con amplio bagaje cultural por lo que pronto se convirtieron en líderes del curso. Desde los elementos afectivos el 80% del grupo prefería trabajar en la individualidad, se rehusaba a trabajar en equipo debido a que la experiencia de esa forma de organizar su trabajo académico había sido bastante frustrante ya que nunca logran organizarse, ni ser equitativos en los trabajos y responsabilidades. Este grupo consideraba que su productividad y resultados disminuía mucho cuando trabajaba en equipo. Existía poca tolerancia a sus compañeros traducida en la poca disposición por enseñar al otro y por la falta de respeto y consideración al no cumplir con sus funciones asignadas una vez que se organizaron en grupos. Desde los elementos del comportamiento, el elemento más significativo encontrado fue la indiferencia y resistencia a la integración. En un principio tardaron en asumirse como grupos de trabajo reunidos por un proyecto que a pesar de haber elegido ellos mismos, no lograban organizarse ni planear sus actividades, lo que requirió mucho tiempo y seguimiento por parte del docente investigador.

Por todas estas circunstancias es que se consideró como un “incidente crítico” ya que brindaba condiciones especiales que demandaban atención e intervención educativa distinta. Esta situación ofreció a la investigadora la posibilidad de crear una propuesta “innovadora” de aprendizaje. Por ello, la primera acción transversal aplicada para todo el curso fue el “diálogo” y “la escucha activa” como ejes dinamizadores permanentes durante todo el proceso de aprendizaje. A partir del diálogo igualitario se generó la confianza que permitió a la investigadora “descubrir” sus sentires, necesidades, frustraciones y expectativas no solo del curso sino del aprendizaje. Se pretendió que el aula fuera un espacio que funcionara a través de las argumentaciones, lo que exigía excluir las relaciones de poder entre docente-alumnos. Trabajar de igual a igual. Otra dimensión trabajada fue la “inteligencia cultural” donde se dio cabida a que cada persona aportara desde su cultura y nivel académico sus intereses y experiencias relacionados con el contenido del Seminario, que en ese curso se refería a contenidos de marketing y cibercultura. Para ello se asignaron lecturas de artículos académicos relacionados con los últimos avances o tendencias del contenido del curso, así como con situaciones sociales que pusieran en relevancia contextual esos mismos contenidos. Lecturas que se discutían en plenaria mediante un diálogo y estructura metodológica exigente y puntual, que permitiera reconocer (nos) a través de las argumentaciones claras y lógicas. Momento que permitió medir (nos) en el uso del lenguaje, la estructura cognitiva, la expresión verbal, el razonamiento y la postura personal respecto a cada texto. En un principio la docente guiaba las lecturas, aunque después eran los alumnos quienes dirigían el análisis y la conversación. El tercer principio desarrollado fue la “creación de sentido” que para los fines de la clase se les permitió decidir un proyecto que pudieran investigar relacionado con la temática pero que estuviera muy cercano a su realidad, el único requisito que se les pedía fue que pensaran en cómo poder “transformar” esa realidad a partir de su estudio. Con estas acciones lo que se pretendió fue darle sentido a su aprendizaje, permitirles “soñar” al sentir su proyecto e involucrarse con ánimo al curso desde su “propio deseo” por investigar. Esta etapa se puede decir que fue la que más disfrutaron como lo muestran las siguientes expresiones:

“… aquí si quieres desarrollar tu propio tema es como tener esa libertad no importa que sea, es como decir, va hazlo, pero susténtamelo… “

“…te tratan ya, como investigador”, siento que ella ya nos trata como investigadores, como adultos, no sé, pero si se siente la diferencia de trato…”

“…siento que su trato con nosotros es como, a pesar de que ella sea la profesora y nosotros los alumnos no lo sientes así, es como todos somos colaboradores, siento que eso también es importante…”

“…si, al sentirnos iguales en el grupo y al tener la libertad y responsabilidad fue más fácil tomar tus propias decisiones y poder trabajar…”

“…con el método de la Profa., tenías que pensar lo que ibas a decir, ordenar tus ideas, en fin, saber argumentar cuando tenías que participar…”

“...para mí lo más relevante en este punto fue el sentido crítico de saber que esto si va aquí y esto no va allá…”

“…tenía uno que pensar antes de hablar, además de estar atento y escuchar a tus compañeros, porque la maestra siempre nos preguntaba, ¿qué dijo tu compañero?, ¿estás de acuerdo? ...”

“…para mí lo más difícil fue redactar un texto académico, pero como ella nos va conduciendo, se hace fácil, cuando menos te das cuenta ya lo hiciste…”

“...sus rúbricas son muy abiertas, o sea no necesariamente tienes que seguir exactamente lo que ella pide, si nos da ciertas modelos por el cual nos podemos basar, pero deja el campo bastante abierto para meter otras cosas que tu consideras que son importantes y que no vienen en ese formato, eso también como tener esa libertad es bastante reconfortante…”

“…antes era solo sigue el método, sigue las fechas, sigue esto, sigue lo otro, y aquí es piensa bien qué estás haciendo, define bien para qué va servir esto…”

En cuanto a las acciones aplicadas para el “aprendizaje social” se decidió que cada proyecto debía ser realizado por grupos de hasta 6 personas, no se permitiría proyectos individuales, ellos serían quienes debían organizarse a través de un cronograma de trabajo. Establecieron normas y políticas que permitieran al grupo la <interacción> y la <inclusión> así como sus roles y funciones. Cada grupo tenía la responsabilidad de resolver sus problemáticas y diferencias porque lo que se calificaría era el proceso, sus avances y soluciones y por último el proyecto final. Cada actividad presentaba <expectativas altas> por lo que significaba un reto a cubrir esperando no solo presentar tareas asignadas, sino mostrar el desarrollo de sus competencias de búsqueda de información, redacción de textos, argumentación, explicación y defensa de sus ideas, La exposición y crítica del grupo como un ejercicio permanente de evaluación y auto-evaluación, permitió la <interactividad> de forma madura, de tal manera que muchos de los “invisibles” se fueron “visibilizando” y reconociendo; logrando que cada grupo en lo personal ayudara a sus integrantes a su crecimiento personal e intelectual de tal manera que ninguno de los estudiantes quedara excluido ni rezagado del grupo, logrando <potenciar> a la persona. El uso de TIC en esta dimensión fue fundamental. Una de las normas implementadas para la redacción de textos, revisiones y correcciones, manejo de esquemas y recursos bibliográficos fue el uso de “Drive”, dispositivo que ofrece google de manera gratuita. Fue en ese espacio que se abrió un archivo para lecturas, videos y materiales visuales, así como esquemas y los propios proyectos que fueron construyendo cada uno de los grupos integrados. El uso de la computadora, Tablet y/o del teléfono celular fue vital para la interacción y productividad de la clase. A partir de estas actuaciones se pretendió desarrollar la capacidad de trabajo en equipo>; <la auto organización>; <la autorregulación> y <la autoestima>. Sin embargo, por la resistencia que mostraron varios de ellos y el tiempo que les llevó resolver su capacidad de interacción debido a la poca tolerancia, escasa colaboración, indiferencia, mínima organización y manejo de sus recursos; también se requirió mucho tiempo en realizar esta práctica. La incapacidad de poner en común los fines y tiempos del proyecto y anteponer los intereses y problemáticas individuales retrasaron el desarrollo del proceso y la calidad de los resultados, sin embargo, una vez que llegaron a cambiar sus valores, emociones y sentimientos que tenían de sí mismas (os) y de los integrantes de los grupos como ellos mismos lo comentaron:

“…dentro de los equipos existe mucho individualismo por lo que sabernos integrar, siento que eso no es fácil, porque a veces hay muchas luchas de egos, pero es la madurez que podamos tener nosotros para poder integrar todo eso en un solo trabajo y que salga bien…”

“…no, no es fácil el trabajo en equipo como ella lo aplicó, es más que trabajar repartiéndose los temas...se trata de regular nosotros mismo nuestro trabajo, establecer reglas, tomar decisiones y no ver que porque somos amigos voy a aguantar que no trabaje, es ver cómo vamos a participar cada uno para lograr el proyecto…”

“…cuando nos decidimos y nos pusimos de acuerdo,entonces pudimos avanzar…”

“…creo que eso sirve de motivación en algún momento y te ayuda y ya no es cumplir por cumplir y hacer las cosas por hacerlas, sino que las entiendes, las explicas, sabes que vas a dejar algo y que a lo mejor en un futuro a alguien le va a servir de alguna manera…”

“…lo que más me gustó fue cuando me quedé al frente de la clase, poder orientar a mis compañeros y ver que me entendían fue muy satisfactorio...ahora pienso que hasta me gustaría ser docente…”

En este acercamiento se concluyó que el aprendizaje instrumental se mejora en mucho a partir crear condiciones de igualdad dentro del aula. El diálogo y la escucha activa son el punto de partida cuando hay disposición de ambas partes, por lo que se pudo construir un discurso que dio “sentido” a sus necesidades y pudo abatir el poco interés y su indiferencia por seguir aprendiendo. Que esas mismas condiciones apoyadas por una actitud docente de tener “expectativas altas” en sus estudiantes y por tanto de establecer acciones que les pusieran en “reto cognitivo” o los “conflictuaran” intelectualmente hablando, despertaron el interés de quienes lo habían perdido y potenciaron el de quienes se mostraban líderes natos. Que la exposición libre de sus ideas y de sus sueños y la crítica respetuosa y argumentada del grupo como un ejercicio permanente de evaluación y auto- evaluación, permitió la <interactividad> de forma madura, de tal manera que muchos de los “invisibles” se fueron “visibilizando” y reconociendo.

Que el aprendizaje social caracterizado por sus dimensiones “solidaridad”, “igualdad de diferencias” y “emocionalidad y empatía”, es un componente que aún falta mucho por trabajar. Como factores críticos positivos a resaltar del grupo fue la propia solicitud y actitud de los estudiantes por tener un curso que les brindara mayor participación, flexibilidad y libertad para expresar sus ideas e inquietudes lo que ayudó permanentemente en mantener el compromiso y ánimo por el aprendizaje. El liderazgo de la mitad del grupo y la inteligencia cultural mayor que pocos poseían, tratada de manera solidaria e igualitaria ayudó a que al final en el ambiente del grupo, todos se sintieran fortalecidos, visibilizados y reconocidos de acuerdo a sus posibilidades, situación que no fue así en todos los grupos interactivos creados. Lo que va directamente relacionado con su productividad académica ya que los productos académicos del curso fueron de poca calidad; de 7 proyectos, sólo dos resultaron cumplir los criterios de “investigaciones, y uno de ellos logró generar un artículo académico, el resto sólo llegaron a ser protocolos de investigación con avances mínimos; pero eso quizá fue lo menos importante.

● Etapa 2. El Diseño de los grupos interactivos

A partir de los resultados del grupo <A> se decidió fortalecer la estructura pedagógica y las actuaciones educativas implementadas así que para el ciclo 2016-2017 se trabajaría intencionalmente con los “grupos interactivos” en los grupos <B>,<C> y <D>, tomando en cuenta el contexto de la Facultad y la naturaleza de los cursos impartidos. En general se decidió mantener las mismas actividades, fortalecer en este período la dimensión instrumental reforzando la planeación y control de tiempos de las actividades programadas, así como agregar un elemento central al factor de creación de sentido al incluir en cada grupo a 16 actores externos al proceso educativo. Se invitó a empresarios, emprendedores y funcionarios de la propia universidad a participar con sus problemáticas de comunicación para mostrarlas a cada grupo. Se les pidió además que asistieran a los cursos ocasionalmente tanto para exponer sus casos como para revisar periódicamente avances, así como para evaluar los resultados finales. Con esta actuación se pretendió integrar a otros grupos ajenos al aula que permitieran poner en contexto los conocimientos teóricos desarrollados hasta el momento. Se pretendió fue poner en juego su capacidad de aprender y ajustarse a los cambios del entorno a partir de los principios de la complejidad y fluidez de los sistemas actuales.

Esta actuación de grupos interactivos tuvo más sentido en el Seminario de Integración (grupo <B>), en el momento en que los emprendedores, empresarios y/o funcionarios (grupo <E>), se presentaron en el aula a manifestar sus necesidades y problemas comunicativos, creando un compromiso y necesidad de interacción con los responsables del proyecto. Para los grupos <C> y <D> los alumnos fueron los que se acercaron a los empresarios enfrentándose a la necesidad de poner a prueba sus conocimientos, así como sus capacidades de relacionamiento e interacción dialógica con esos actores. De cualquier forma, en ambos casos, se recuperaba el sentido del aprendizaje al darle una función con el contexto y a crear espacios y situaciones reales para la interacción dialógica entre todas las partes implicadas en el proceso educativo.

Bajo este panorama, los resultados fueron sorprendentes en cuanto al aprendizaje instrumental en los tres grupos. Para el caso del grupo <B> se lograron generar 6 investigaciones completas y 3 artículos o ponencias que fueron presentadas en un Foro de investigación universitaria. Para los grupos <C>y <D> los productos que se generaron fueron 14 Planes de Comunicación Integral (siete por cada grupo), mismas que fueron entregadas al final del ciclo a cada organización donde de manera simultánea cada grupo creado interactuaba con su empresario para explicar el producto, recibir retroalimentación, argumentar sus propuestas y recibir observaciones que sin duda ayudaron a evaluar no sólo su trabajo sino a evaluar (se) ellos mismos en sus propias competencias, conocimientos y habilidades.

Para el caso del Grupo <B>, la dimensión social tuvo serias dificultades al momento de trabajar en los grupos interactivos ya que la dimensión de solidaridad e igualdad de diferencias entre los integrantes no fue resuelta de manera efectiva, tres de los seis equipos, tuvieron serias dificultades por conciliar sus diferencias en cuanto a su tiempo, sus innumerables ocupaciones y sus miradas respecto a cómo enfrentar el proyecto; situación que tuvo repercusión con la confianza y credibilidad de los empresarios, emprendedores y funcionarios. El tiempo destinado a resolver esas diferencias y a gestionar y potenciar sus recursos fueron un doble esfuerzo demeritando la calidad de su desempeño personal y grupal.

Sin duda, la dimensión social manifestada en la “solidaridad”, “igualdad de diferencias”, “emocionalidad y empatía” mejoró un cien por cien para el caso de los grupos <C> y <D>, sobre todo para aquellos equipos (90% de ellos) que mostraron total apertura, actitud de escucha y actitud de aprender; no así para el caso de los grupos que se acercaron con actitud de “tener la respuesta desde el principio” a las necesidades manifiestas por los empresarios. Situación que fue manifiesta al momento en que debían presentar sus avances al grupo y al docente durante las clases. La poca disposición a la escucha atenta, la escasa disposición por aprender de los demás, la falta de empatía e interés con la situación problema les impedía mirar la situación bajo propuestas incluyentes, interactivas y de relacionamiento, cayendo simplemente en el cumplimiento técnico e instrumental de los conocimientos para obtener una ´calificación” aprobatoria por el maestro. Su tradicional estilo de resolver las situaciones bajo la mirada de lo que “gustara” al maestro impidió involucrarse en la construcción de soluciones que estuvieran directamente relacionadas a las necesidades del contexto y a la capacidad de inclusión de los actores por lo que sus propuestas fueron carentes de innovación y resolución de los problemas. Es decir, excelentemente resueltas, pero de poco valor con el contexto.

V. CONCLUSIONES

Los primeros resultados en la aplicación de los “Grupos Interactivos” a tres grupos del 8° cuatrimestre de la licenciatura en Comunicación de la BUAP, permitieron incrementar el desempeño académico de los estudiantes como quedó demostrado en la productividad de los grupos <B>, <C> y <D> y en la eficacia de sus trabajos. La capacidad de trabajo en equipo; la auto organización; la autorregulación y la autoestima fueron las dimensiones que mayor visibilidad tuvieron para el aprendizaje instrumental en aquellos equipos que supieron interrelacionarse salvando sus diferencias.

Queda pendiente y sigue siendo un reto mayor transformar las actitudes de solidaridad, igualdad de diferencias, emocionalidad y empatía entre los propios alumnos. El componente social exige mayor esfuerzo y dedicación para el docente. En cuanto al papel de mediador docente, éste cobró un papel central en el proceso de construcción del conocimiento, llevando a los alumnos a su zona de desarrollo próximo a través de “conflictuarlos” o sacar a los estudiantes de su zona de confort. El uso de las TIC´s puede potenciar de manera innovadora esas condiciones pedagógicas que los usuarios reclaman en la sociedad de la información.

Desarrollar el gusto por aprender y por compartir los conocimientos en los alumnos de educación superior a partir de la aplicación de los principios del aprendizaje dialógico y la conformación de “grupos Interactivos” significó hasta el momento, mejorar significativamente los resultados en su aprendizaje instrumental, pero no así los valores, las emociones y los sentimientos de los alumnos. Sin duda incluir la actuación de los grupos interactivos desde la perspectiva del aprendizaje dialógico en contextos universitarios permite generar conocimiento que transforma y da significado a todos los actores involucrados: alumnos, docentes y comunidad externa. Sin embargo, el trabajo de un solo docente no tiene impacto suficiente en una cultura permeada por el modelo tradicional de enseñanza, se requiere de un equipo docente que se comprometa a generar no solo actuaciones pedagógicas, sino de asumir una mirada nueva acerca del aprendizaje.

VI. REFERENCIAS DOCUMENTALES

AUBERT SIMÓN, Adriana; GARCÍAYESTE, Carme; RACIONERO, Sandra. 2009. “El aprendizaje dialógico”. Revista Cultura y Educación. Vol. 21, Nº 2:128-140. (España).

COLL,César. 2013. “La familia como socio-estratégico en la Educación”. Conferencia celebrada por Fundación Telefónica.16 y 17 de mayo. Quito (Ecuador). Publicado el 28 de mayo. Tomada en YouTube: http://encuentro.educared.org/page/te..Consultado el 10-03-2017

COLL, César. 2013. La educación formal en la nueva ecología del aprendizaje: tendencias, retos y agenda de investigación. En Rodríguez Illera, José Luis (Comp.). Aprendizaje y educación en la sociedad digital. Cap. X: 156-170. Universidad de Barcelona. (España).

CHOCARRO DE LUIS, Edurne y SÁENZ DE JUBERA OCÓN, Magdalena.2015. “Grupos interactivos: estrategia para la mejora de laconvivencia, la participación y el aprendizaje”. Revista Complutense de Educación Vol. 27. Núm. 2: 585-601

GONZÁLEZ MARTÍNEZ, Luis. 2006. “La Pedagogía Crítica de Henry A. Giroux”. Sinéctica. Revista Electrónica de Educación., Núm. 29: 83-87. Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente. (México). Disponible enhttps://sinectica.iteso.mx/index.php/SINECTICA/article/view/210/203.Consultado el 13-05-2017

NAVA, Javier. 2005. Leer y Escribir Para Ser Sujeto. Edit. KCS. México.

RED Utopía y Educación. 2015. “Antecedentes de Comunidades de Aprendizaje”. Junta de Andalucía. España. Última actualización: 12/07/2015. Blog disponible en: http://www.utopiayeducacion.com/2006/06/antecedentes-de-comunidades.html#ixzz4nbM5TtEL. Consultado el 03-05-2017

ROMÁN, Martiniano. 2005. Sociedad del conocimiento y refundación de la escuela desde el aula: Edit. EOS. Madrid (España).