Capital intelectual en la competitividad de las MIPYMES en Tacna-Perú

Intellectual capital in the competitiveness of MIPYMES in Tacna-Peru

Capital intelectual en la competitividad de las MIPYMES en Tacna-Perú

Opción, vol. 33, núm. 84, pp. 504-535, 2017

Universidad del Zulia

Recepción: 13 Septiembre 2017

Aprobación: 30 Octubre 2017

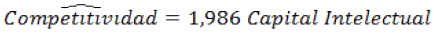

Resumen: Para la influencia del capital intelectual en la competitividad de las MIPYMES manufactureras de la región Tacna, se han utilizado dos cuestionarios validados. La investigación fue básica, no experimental, transeccional y del tipo relacional, utilizando una muestra estratificada de 128 microempresas, la estadística descriptiva, el análisis de correlación, regresión y la estadística multivariada. El nivel de capital humano es regular tendiendo a un nivel alto y la Competitividad de nivel bajo, excepto en Función Financiera. La correlación entre Capital Intelectual y Competitividad es significativa (rs= ,458) y la regresión ajustada es Competitividad=1,986 Capital Intelectual.

Palabras clave: Capital intelectual, competitividad, productividad, microempresas.

Abstract: For the influence of intellectual capital on the competitiveness of the manufacturing MIPYMs in the Tacna region, two validated questionnaires have been used. The research was basic, not experimental, transectional and relational, using a stratified sample of 128 microenterprises, descriptive statistics, correlation analysis, regression and multivariate statistics. The level of human capital is regular tending to a high level and Competitiveness of low level, except in Financial Function. The correlation between Intellectual Capital and Competitiveness is significant (rs =, 458) and the adjusted regression is (Competitiveness) = 1,986 Intellectual Capital.

Keywords: Intellectual capital, competitiveness, productivity, microenterprises.

1. INTRODUCCIÓN

El propósito de la investigación es aportar al conocimiento acerca del papel que desempeña el capital intelectual en relación a la competitividad empresarial en las microempresas de la región Tacna.

El capital intelectual es el conjunto de sistemas y procesos orientados a la producción y participación de conocimiento en función de los objetivos estratégicos de la organización con sus componentes, el capital humano, estructural y relacional, le dan valor a la empresa y determinan el desempeño de las organizaciones. El capital intelectual denominado también como intangibles (LEV, 2003), cuya definición corresponde al campo de la contabilidad, activos del conocimiento en el campo económico e inversiones inmateriales, cuyos componentes se encuentran interrelacionados, resultando complicado separar sus efectos individuales, generando colinealidad (GUJARATI, 2010) manifestado en una alta correlación entre las variables independientes de un modelo de regresión. Adicionalmente SANZ (2012) sostiene que “El valor del capital intelectual está centrado en aquellos individuos o grupos involucrados en la toma de decisiones del día a día que trabajan para simplificar y mejorar los flujos de datos, información y conocimiento y hacer organizaciones efectivas por medio de innovaciones, gracias a la maximización de rendimientos y la minimización de costos”. A esto se añade el punto de vista de SARUR (2013) que indica “El capital intelectual es el conjunto de activos intangibles, relevantes para una organización, basados en el conocimiento como agente productor de capitales económicos, que aun cuando no se refleja en los estados financieros, genera un valor en el presente o puede forjarlo en el futuro”. En esa misma línea GOMEZ (2010) establece que “los componentes intangibles del capital intelectual incorporan de forma estratégica la información y el conocimiento presentes en la organización y su entorno con la intención de generar valor para los stakeholders de la organización y que los distintos modelos de gestión del capital intelectual consideran tres dimensiones que conforman el capital intelectual los cuales son capital humano, estructural y relacional, algunos de los cuales son medibles y otros no”.

La competitividad involucra la habilidad para exportar, el uso eficiente de los factores de producción y de los recursos naturales y el incremento de la productividad, garantiza la elevación del nivel de vida (CASTAÑO y GUTIERREZ, 2011), atribuible a países y empresas pero que, quienes compiten son las empresas (PORTER, 1990) siendo ellas la base de la competitividad, la que debe ser considerada como una práctica permanente en la empresa y estar presente en todas las áreas de la organización, y se propone dos tipos de factores desdoblándolos en factores internos bajo el control de la empresa y los factores externos (SAAVEDRA, 2012), mientras que las Naciones Unidas-CEPAL (2001) sostiene una competitividad de tipo sistémica realizada a través de la interacción de los niveles macro, meso, micro y meta y se resalta que son ocho los factores de competitividad representados por la función gerencial, administrativa, comercial y logística, financiera, talento humano, función tecnológica, ambiental y factores externos (CASTAÑO y GUTIERREZ, 2011). Por tanto, las organizaciones empresariales, para tener presencia en el mercado y mantenerse con éxito deben recurrir a formar un capital intelectual que garantice la presencia en ese mercado y el desempeño de la organización y con sus diferentes componentes (humano, estructural y relacional) aporten a la competitividad de ellas en sus diferentes áreas. De esta manera, la investigación aportará al conocimiento existente en relación al capital intelectual y la competitividad en las MIPYMES cuyos resultados deberán ser sistematizados en una propuesta que sea incorporada como conocimiento científico en el campo de las ciencias empresariales,

2. FUNDAMENTOS TEÓRICOS

2.1. Función del Estado

El Estado tiene un papel primordial y goza de atribuciones que no tienen otros actores sociales (ORDOÑEZ, 2012), y el gobierno es el garante de las condiciones que repercuten en el bienestar social de sus ciudadanos a través de las políticas públicas que se sintetiza en tres tipos genéricos: a) Prestar directamente los servicios, b) regular la prestación de los servicios y, c) transferir recursos a sus ciudadanos. Están dentro del segundo tipo cuestiones como el empleo, en las que la regulación del Estado es bastante compleja; y se relacionan con los salarios mínimos, las jornadas laborales y las horas extras; por otro lado, existen otro tipo de regulaciones que lo impactan de manera indirecta, como el caso de las tasas de interés, las cuales encarecen o abaratan el dinero y tienen un impacto significativo en la inversión productiva; adicionalmente están las regulaciones comerciales y arancelarias que inciden en las relaciones comerciales de las empresas y por ende, en su productividad y sus rendimientos, lo cual, nuevamente incide en el empleo.

Las consecuencias positivas de la intervención pública están relacionados con una demanda más amplia y estable, la consolidación de las instituciones, el enraizamiento social y la reducción de los costos asociados a la inestabilidad y el conflicto social. Paralelamente, ORDOÑEZ (2012) establece una relación muy estrecha entre Estado de Bienestar y competitividad. Sin embargo, otros autores sostienen que las políticas públicas no tienen ningún papel, ya que el largo plazo lleva al estado estacionario y solamente un factor externo, como es el progreso técnico, es capaz de impulsar el crecimiento.

2.2. Índice de Competitividad Global

Según CHAPA (2010) el Informe de Competitividad Mundial elaborado por THE WORLD ECONOMIC FORUM proporciona información del entorno económico de una nación y su capacidad para lograr niveles sostenidos para la prosperidad y crecimiento. Utiliza el Índice de Competitividad Global para medir la competitividad en 134 países miembros mediante la media ponderada de varios componentes integrados en los 12 pilares de la competitividad como: Instituciones, Infraestructura, Estabilidad macroeconómica, Salud y Educación Primaria, Educación Superior y Formación, Eficiencia del Mercado de Bienes, Eficiencia del Mercado Laboral, Sofisticación del Mercado Financiero, Preparación Tecnológica, Tamaño del Mercado, Sofisticación de Negocios e, Innovación.

Los diferentes componentes permiten calcular el Índice Global de Competitividad y se agrupan en tres factores donde están contenidos los 12 pilares para la competitividad (SCHWAB, 2017). El primer factor clave contiene los requerimientos básicos llamado también el factor de impulso, que agrupa los primeros cuatro pilares. El segundo factor incluye los potenciadores de eficiencia que incluye la educación superior y formación, la eficiencia del mercado de mercancías, la eficiencia del mercado laboral, la sofisticación del mercado financiero, la preparación tecnológica y el tamaño del mercado. El tercer factor contiene la innovación y sofisticación de factores.

El índice global de competitividad de Perú es de 4.23 ocupando el lugar 69º con tendencia positiva desde 2007, debajo de Chile cuyo puntaje es de 4.64 y ocupa el puesto 35 y con una tendencia a la baja desde 2007 (SCHWAB, 2017). Asimismo, en el componente Salud y Educación Primaria se encuentra en el puesto 98º y en Educación Superior y Formación en el puesto 80º en Tecnología en el puesto 88º y en Innovación en el puesto 119º lo que indica que de los 140 países seleccionados Perú jerárquicamente se encuentra en la mitad en cuanto a competitividad global y en lo que respecta a los factores relacionados a capital humano en el grupo del cuartil 3. Sin embargo, MENDOZA (2017) remarca que la competitividad del país está decayendo lo cual es una tendencia recurrente en la última década, pues el último ranking de competitividad mundial de 2017 lo ubica en el puesto 55 de 63 países, una posición menos que en el 2016 y 20 puestos más debajo de lo logrado en 2008, cuando se ubicaba en el puesto 35.

2.3. Índice de Competitividad Regional

CENTRUM CATOLICA (2010), mide la competitividad a través del Índice de Competitividad Regional entendida como la administración eficiente de los recursos de las regiones para el beneficio de sus pobladores y el incremento de la productividad empresarial y, para su cálculo se identificaron cinco determinantes de la competitividad regional: a) economía, b) gobierno, d) personas, d) infraestructura y e) empresas, y Tacna se encuentra en el 6º lugar con 41.27 puntos, ubicación expectante a nivel nacional y, en lo que corresponde al pilar personas que engloba a los factores educación escolar, educación superior, formación laboral, logros educativos y salud (lo que se considera como el capital humano) se ubica en 3º lugar con 63.67 puntos, también un lugar expectante.

CAMPOS VARGAS (2016) replica la metodología del Foro Económico Mundial y cuantifica la posición relativa de las 24 regiones del país en base a 6 pilares de la competitividad como son Entorno Económico, Infraestructura, Salud, Educación, Laboral e Instituciones. Concluye que hay una relación directa entre competitividad y desarrollo económico y social y, en cuanto a competitividad general el tercio superior está conformado por siete regiones, entre los que se incluye a Tacna y en el período 2011- 2016 indica que el índice de Competitividad Regional se ha ido incrementando pues del sexto lugar que ocupaba el año 2011 sube al cuarto lugar en el año 2016.

2.4. Acciones específicas del Estado en capital humano como parte de la competitividad

El desarrollo del país y el bienestar de la población requieren que el crecimiento económico en los próximos años sea alto, constante y sostenido, lo que se conseguirá a través de la consolidación del mercado interno y la conquista de mercados internacionales orientados a ser más competitivos, condición de vital importancia y se refleja en aumentos en la productividad, mayores salarios reales de los trabajadores, mayores ingresos por habitante y en una mayor calidad de vida de la población y se cuantifica en términos relativos, pues se relaciona directamente con la situación de la competitividad de un país para competir con otras naciones. Es decir, un país, región o empresa no es competitiva en términos absolutos, sino que lo es en términos comparativos con otro país, región o empresa (CONSEJO NACIONAL DE COMPETITIVIDAD, 2014).

La Agenda de Competitividad 2014-2018 plantea en el componente 6 Capital Humano como objetivo principal elevar la productividad laboral, fomentando la formación de capacidades articuladas al mercado laboral y expandiendo la cobertura de aseguramiento en salud. La acumulación de capital humano es un proceso crucial para el crecimiento económico, la competitividad y el desarrollo y permite que los individuos acumulen habilidades que se transformen en ingresos y en mejoras en su calidad de vida, que las empresas se expandan y accedan a mercados más amplios, y que los países logren niveles de producción cada vez mayores. La importancia de acumulación de capital humano radica en que permite el incremento de la productividad laboral.

Paralelamente, el Gobierno Regional de Tacna asume como uno de sus objetivos estratégicos mejorar los niveles de competitividad territorial y para alcanzarlo plantea como una de sus acciones estratégicas “Implementar un programa de capacitación, asistencia técnica, transferencia tecnológica a las MYPES de los sectores representativos” (GOBIERNO REGIONAL DE TACNA, 2016).

2.5 El problema

El PBI del Perú crece a partir de 2001 con un crecimiento anual promedio de 6.4% (PRODUCE, 2012), en forma asimétrica coexistiendo empresas pequeñas, medianas y grandes. En la economía mundial se observan claras tendencias hacia la internacionalización de los negocios y de los mercados; así como la liberalización del comercio y el intercambio entre grandes bloques económicos y regionales.

En este contexto, las micro y pequeñas empresas cumplen un papel destacado, con capacidad para responder en forma adecuada a los cambios en el mercado internacional y constituyen las organizaciones más capaces de adaptarse a los cambios tecnológicos, generando empleo y redistribuyendo ingresos a los sectores medios bajos, con lo cual fomentan el desarrollo económico de toda la Nación.

El último censo de Empresas en el Perú indica 3´220,000 empresas que tienen más de 2 personas ocupadas, de ahí el 98% de estas son microempresas (de 1 a 10 personas ocupadas) y 1,5% son Pequeñas Empresas (de 10 a 50 personas ocupadas) y representan el 99,5% de las unidades económicas del país, cuyos problemas están asociados a tecnologías atrasadas, baja calificación de la mano de obra, bajo uso de técnicas de gestión, poco acceso al mercado, tanto de productos finales como factores de producción y altos costos financieros, configurando un escenario complejo y, en consecuencia bajo nivel de competitividad y productividad a diferencia de países como Japón o Taiwan que han logrado insertar a sus microempresas en el ámbito empresarial competitivo.

Las PYMES en la actualidad, tanto a nivel mundial como en el Perú, son reconocidas la verdadera importancia del sector y su rol vital en el desarrollo económico y social, a pesar de las condiciones que impone la economía del país aislándolas de otras instituciones de apoyo, universidades y centros tecnológicos y falta de dinámica de los mercados donde actúa.

De los múltiples factores que afectan a las MIPYMES el bajo nivel de su capital intelectual y con mayor énfasis, su capital humano, el aislamiento de éstas dentro de la estructura empresarial y la falta de una cultura empresarial, todo como parte del capital intelectual las pone en desventaja frente a otras unidades económicas, que no les permite alcanzar el nivel de competitividad necesario ni competir adecuadamente en el mercado internacional. Su capital humano tiene un bajo nivel de calificación y capacitación. La microempresa adolece de falta de equipamiento y uso de tecnologías de vanguardia, así como falta de una cultura empresarial internalizada en sus miembros, por lo que el problema de la investigación planteado es ¿Cómo influye el capital intelectual en la competitividad de las MIPYMES manufactureras de la región Tacna en el año?¿Cuál es el nivel del capital intelectual en las MIPYMES manufactureras de la región Tacna?¿Cuál es el nivel de la competitividad en las MIPYMES manufactureras de la región Tacna?

El objetivo del estudio está enmarcado en determinar la influencia del capital intelectual en la competitividad de las MIPYMES manufactureras de la región Tacna en el año 2016 evaluando el nivel del capital intelectual y la competitividad.

3. METODOLOGÍA

-

3.1 La investigación se desarrolló en el lapso de abril 2016 hasta agosto 2017, utilizando dos cuestionarios estructurados en base a las propuestas de ALAMA (2008) y CASTAÑO y GUTIERREZ (2011) los cuales fueron modificados y validados. El marco muestral fue obtenido de la Dirección Regional de PRODUCE mediante listados de empresas manufactureras registradas hasta diciembre del año 2015. Los parámetros de P=0.50, Q=0.5, error del 8,3% del parámetro poblacional con una confianza del 95% se utilizaron para determinarla muestra que fue recolectada mediante entrevista personal a la unidad de muestreo seleccionada, la cual pudo ser remplazada en caso de imposibilidad de su ubicación. El nivel de investigación fue correlacional y el enfoque epistemológico cuantitativo.

-

3.2 Población y muestra La población corresponde a 1562 microempresas manufactureras cuyos listados con información básica para su ubicación están disponibles por lo cual se utilizó un muestreo probabilístico aleatorio estratificado determinándose como estratos las hojas de los listados proporcionados por PRODUCE (32 estratos). Los datos se ingresaron a una base de datos en SPSS24 y se utilizaron técnicas estadísticas de tablas de frecuencias, análisis de correlación, regresión lineal, análisis de correspondencias simples y análisis de componentes principales. En las pruebas de hipótesis se utilizó el criterio del p valor comparado con la significancia del 5%. La validez de los cuestionarios fueron determinados a través de panel de expertos y la confiabilidad mediante el criterio del estadístico alfa cronbach. Para la determinación de la pertinencia de la técnica estadística se utilizó la prueba de normalidad de Kolmogorov-Smirnov.

-

3.3 Se garantiza el anonimato de las unidades muestrales, exigencia planteada por microempresarios.

-

3.4

4. RESULTADOS

4.1. Recolección de los datos

Por la complejidad de las variables de investigación se utilizaron cuestionarios que fueron sometidos a un panel de expertos puntuándose con 96,06% y, respecto a la confiabilidad el estadístico Alfa Cronbach para el cuestionario 1 –Capital Intelectual- proporcionó un valor de 0,959 y con respecto a sus dimensiones Capital humano, Capital estructural y Capital relacional proporcionaron 0,964 0,910 y 0,716 considerados como satisfactorios. Con respecto al instrumento de medición de Competitividad la confiabilidad fue de 0,756 considerada como satisfactoria. El trabajo de campo se realizó mediante muestreo aleatorio estratificado seleccionándose una muestra de 128 unidades.

4.2. Análisis de los datos

Las variables, dimensiones y los indicadores fueron medidos en escala ordinal y para la pertinencia de las técnicas de análisis fueron sometidos a la prueba de normalidad de Kolmogorov- Smirnov resultando que la variable Capital intelectual debe ser analizada utilizando técnicas paramétricas, así como su dimensión Capital Estructural pues su p valor > ,05. En cambio, las dimensiones Capital humano y Capital relacional deben ser analizados con técnicas no paramétricas por el p valor < ,05.

En cuanto a la variable competitividad la prueba de normalidad proporcionó un p valor > ,05 por lo que la técnica pertinente fue la estadística paramétrica, conjuntamente con las dimensiones Función comercial y Logística y Talento Humano. En cambio, las dimensiones Función Gerencial, Función Administrativa, Función Financiera, Función tecnológica, Función Ambiental y Función externa serán analizadas con técnicas no paramétricas por su p valor < ,05 que rechaza la hipótesis de normalidad.

4.3. Presentación de los datos

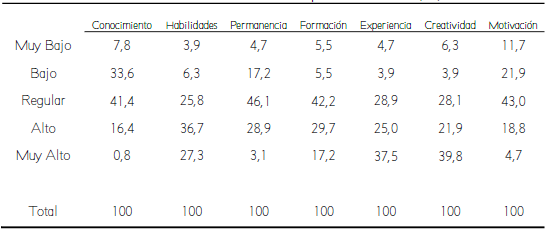

El capital intelectual está formado por el capital humano, capital estructural y capital relacional, sus dimensiones. Respecto a capital humano, se han determinado siete indicadores como Conocimiento, Habilidades, Permanencia, Formación, Experiencia, Creatividad y Motivación, como se muestra en la Tabla 1.

El nivel del indicador de Conocimiento es regular (41,4%) tendiendo a bajo (33,6%); y el de Habilidades es alto (36,7%) tendiendo a muy alto (27,3%).

La Permanencia en la empresa es regular (46,1%) tendiendo a alto (28,9%); la Experiencia de los trabajadores es muy alta (37,5%) tendiendo a regular (28,9%) y su Creatividad también muy alta (39,8%) tendiendo a regular (28,1%), respecto a su nivel de Motivación es regular (43,0%) tendiendo a bajo (21,9%).

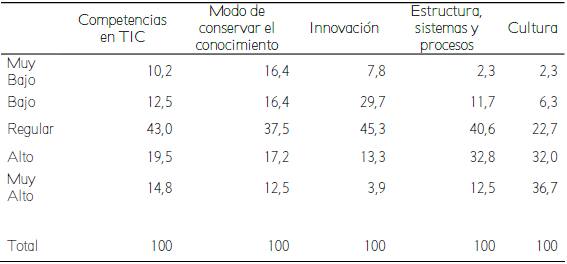

Los indicadores de Capital Estructural son las Competencias en TIC, Modo de Conservar el Conocimiento, Innovación, Estructura Sistemas y Procesos, Cultura. Respecto a Competencias en TIC, los microempresarios se ubican en el nivel regular (43,0%), tendiendo a alto (19,5%); con un comportamiento similar en el indicador Modo de Conservar el Conocimiento con un nivel también regular (37,5%) tendiendo al nivel alto, como se aprecia en la tabla 2.El indicador Innovación tiene un nivel regular (45,3%) tendiendo a bajo, en cambio el indicador Estructura, sistemas y procesos, si bien tiene también un nivel regular tiende a un nivel alto (32,8%). Respecto a Cultura los microempresarios se califican como de un nivel muy alto (36,7%).

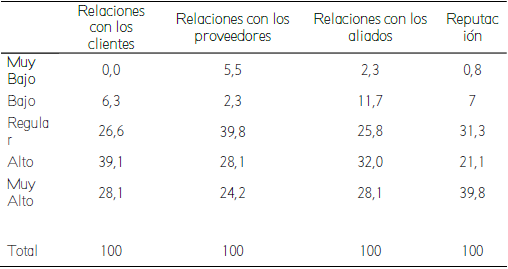

Los indicadores de la dimensión Capital Relacional son Relaciones con los Clientes, Relaciones con los proveedores, Relaciones con los Aliados, a los que se añade el indicador Reputación. En relación al indicador Relación con los Clientes se cataloga como de un nivel alto (39,1%) tendiendo a muy alto, sin embargo, en cuanto a Relaciones con los proveedores el nivel es regular (39,8%) tendiendo a alto (25,1%) y Relaciones con los Aliados tiene un nivel alto (32,0%) tendiendo a muy alto (28,1%).Sin embargo, el indicador Reputación tiene un nivel muy alto (39,8%) indicando su alta autovaloración, como se aprecia en la tabla 3.

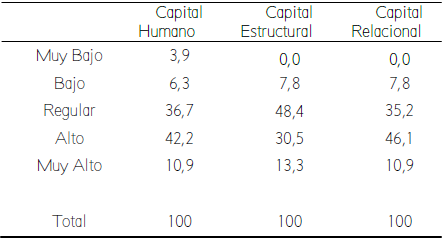

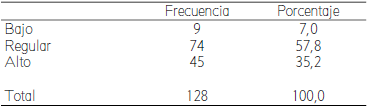

Respecto a dimensiones se observa que en Capital Humano el 42,2% tienen un nivel alto tendiendo a regular (36,7%). En lo que concierne a Capital Estructural el nivel es regular (48,4%) con tendencia a alto (30,5%), mientras que Capital Relacional tiene un nivel alto (46,1%) con tendencia a regular (35,2%), como se aprecia en la tabla 4 siguiente.

En lo que respecta a la variable Capital Intelectual, se aprecia un nivel Regular (57,8%) en las microempresas de Tacna, con una tendencia a alto (35,2%) resultando el nivel bajo de 7,0%, tal como se aprecia en la tabla 5 siguiente.

La variable competitividad se descompone en las dimensiones Función gerencial, Función administrativa, Función comercial y logística, Función financiera, Talento humano, Función tecnológica, Función ambiental y Función externa.

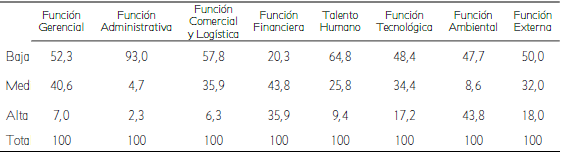

Con respecto a la Función Gerencial se aprecia que tiene un nivel bajo (52,3%) con tendencia a nivel medio (40,6%) teniendo el nivel alto solo el 7,0%. En cambio, la Función Administrativa tiene un nivel casi íntegramente bajo (93,0%) con niveles medio y alto en porcentajes ínfimos como 4,7% y 2,3%, respectivamente. Por otro lado, la Función Comercial y Logística tiene también un nivel bajo (57,8%) tendiendo a nivel medio (35,9%) y la Función Financiera tiene un nivel medio (43,8%) tendiendo a alto (35,9%) mientras que el nivel bajo tiene 20,3%. Asimismo, Talento Humano tiene un nivel bajo (64,8%) tendiendo a nivel medio (25,8%) ocupando el nivel alto solo el 9,4%; y la Función Tecnológica tiene un nivel bajo (48,4%) tendiendo a nivel medio (34,4%) y el nivel alto solo muestra el 17,2%, como se muestra en la tabla 6.

Finalmente, la Función Ambiental muestra un nivel bajo con 47,7% tendiendo a alto con 43,7%, en tanto que la Función externa muestra un nivel bajo con 50,0% tendiendo a nivel medio con 32,0% mientras que el nivel alto solo muestra un 18%,

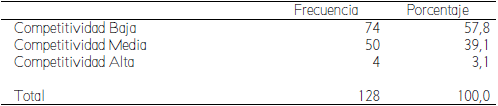

El nivel de Competitividad de las microempresas se determina como baja representada por el 57,8% tendiendo a media con el 39,1%, estableciéndose como alta sólo el 3,1%, como se aprecia en la tabla 7.

La correlación de Spearman entre Capital Intelectual y Competividad se cataloga como media obteniéndose el estadístico rs = ,458 el cual puede clasificarse como una correlación media positiva y altamente significativa con p< ,01, como se aprecia en la tabla a continuación.

Asimismo, analizando las correlaciones de Spearman entre Competitividad y las dimensiones de Capital Humano, Capital Estructural y Capital Relacional se aprecia lo siguiente: a) entre Competitividad y Capital Humano y Capital Relacional la correlación es baja rs= ,297 y rs= ,376, respectivamente, resultando inclusive altamente significativa con p< ,01 y b) entre Competitividad y Capital Estructural la correlación es media con rs=,540 con nivel de significancia muy alta con p< ,01

El análisis a mayor detalle de las correlaciones de Spearman permite determinar que entre Capital Humano y Capital Estructural (rs= ,776), Capital Humano y Capital Relacional (rs= ,694) e inclusive entre Capital Estructural y Capital Relacional (rs= ,702) las correlaciones resultan de un nivel medio y todas altamente significativas con p< ,01)

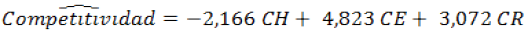

Los resultados de la regresión de la variable Competitividad frente a las dimensiones de la variable Capital Intelectual establecen que es una regresión lineal sin intercepto cuyo r2 = ,960 relativamente, y muestra un estadístico Durbin Watson= 1,731 que indica que se trata de un modelo bien especificado.

La regresión ajustada en base a los datos empíricos es la siguiente:

Competitividad=-2,166CH+ 4,823 CE+ 3,072 CR

Los coeficientes de las dimensiones asociados permite apreciar que el signo de Capital Humano es negativo, dando a entender que a medida que se incrementa el Capital Humano la Competitividad disminuye, lo cual es una contradicción aparente respecto a la correlación encontrada entre ellos y que se estableció en rs= ,297 catalogado como una correlación baja, pero significativa. GUJARATI (2010) al analizar y responder a estos problemas en los modelos de regresión indica que se trata de un problema de colinealidad, que ocurre cuando dos o más predictores están correlacionados ocasionando que en conjunto pueden aparentar un efecto no significativo, pero que individualmente tienen altos efectos en la variable dependiente, que es lo que en este caso estaría ocurriendo pues el índice de condición IC=17,482 indica colinealidad fuerte. Este autor sostiene que la colinealidad en sí misma no es mala, pero podría distorsionar una regresión (como en este caso).

Para reforzar lo adecuado de la regresión se realizó el análisis de los residuos mediante la prueba de Kolmogorov-Smirnovcuyo estadístico K-S= ,056 no es significativo ya que p> ,05 por lo que los residuos siguen una distribución normal.

4.4. Regresión Competitividad vs Capital Intelectual

La regresión planteada en este caso para determinar la dependencia entre la Competitividad respecto del Capital Intelectual es un modelo sin intercepto como el siguiente:

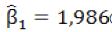

Competitividad=1,986 Capital Intelectual

Los resultados empíricos muestran un r2= ,950 considerado alto y el estadístico Durbin Watson de 1,599 indica lo adecuado del modelo especificado yel estadístico F calculado (Fc=2394,828) permite probar la adecuabilidad del modelo, corroborado por el valor p< ,000 y el coeficiente de regresión  con su estadístico t= 48,937 permite rechazar la hipótesis nula de no significancia, corroborado por su valor p< ,000 por lo que se puede afirmar que es significativo.

con su estadístico t= 48,937 permite rechazar la hipótesis nula de no significancia, corroborado por su valor p< ,000 por lo que se puede afirmar que es significativo.

La prueba de normalidad de los residuos proporciona un estadístico de 0,044 que no permite rechazar la hipótesis nula de normalidad de los residuos corroborado por el valor p> ,05 por lo que se puede concluir que la regresión obtenida es adecuada.

5. DISCUSIÓN Y CONCLUSIÓN

Los resultados empíricos obtenidos indican que los niveles de los indicadores de capital humano son regulares tendiendo a un nivel alto, ocurriendo lo mismo con los niveles de capital estructural. Sin embargo, en lo que concierne a capital relacional mayormente es de nivel alto tendiendo a muy alto, lo que no está en correspondencia con los resultados de MENDEZ (2009) quien sostiene que las microempresas deben mejorar su capital intelectual y que las grandes empresas son las que utilizan y generan capital intelectual. En lo que sí concuerdan estos resultados es que el nivel de capacitación alcanzado por las microempresas de la región Tacna “no pertenecen a la economía del conocimiento por lo que no utilizan el conocimiento para obtener mayores beneficios”.

Se aprecia que, en conjunto el Capital humano y Capital relacional tienen nivel alto, aun cuando este nivel de conocimiento no alcanza el nivel de patente (MENDEZ, 2009) por el escaso personal que poseen y, para solucionar este escollo sería conveniente la asociación entre microempresas para generar capital intelectual. La solución a este problema es mayor capacitación (MENDEZ, 2009) generalizada pues la inversión en capital humano a través de la educación puede ser considerada una actividad claramente rentable desde el punto de vista individual como social.

La importancia del capital intelectual es evidente existiendo consenso del papel relevante de los intangibles en la creación de valor de las organizaciones (ALARCÓN y otros, 2012); pues los intangibles son los principales factores en la creación de valor en los negocios actuales.

Los resultados de Competitividad presentan un nivel bajo, excepto en Función Financiera, lo que sería resultado de un capital intelectual relativamente no desarrollado y la fuerte vinculación que existe entre la información sobre capital intelectual y el gobierno corporativo (governance) y lo que manifiesta MONTEGUT (2006) cuando analiza los factores que afectan la competitividad desdoblándolos en internos y externos y entre los primeros incluye aquellos de naturaleza macroeconómica, institucional o sectorial y entre los segundos aquellos elementos relacionados con la estrategia y la organización de la empresa.

Al analizar los resultados del nivel de competitividad en el presente estudio como bajo (57,8%) y al relacionarlo con los factores del éxito competitivo de las empresas de menor tamaño, éste se explica por las capacidades financieras, los recursos tecnológicos, la innovación, las capacidades de marketing, la calidad del producto, las capacidades directivas para gestionar la empresa, así como la intensidad de las tecnologías de la información y comunicación como sostiene MONTEGUT (2006) y, en forma similar con los resultados de SANTILLÁN (2010) que establece relación entre la Competitividad y los factores externos e internos, sosteniendo que en el caso de los factores internos son dos áreas específicas como los valores organizacionales y el capital humano.

Sin embargo, KIDO y KIDO (2015) al relacionar la educación formal, la productividad y el crecimiento económico sostienen que una mayor inversión en capital humano aumenta la productividad de los trabajadores, aun cuando solo toma en cuenta una dimensión del Capital Intelectual.

Respecto a la relación entre Capital Intelectual y Competitividad se confirma la correlación significativa entre estas variables (rs=,458), así como las correlaciones significativas entre Competitividad y las dimensiones de Capital Intelectual, como paso previo para determinar la influencia. Así, con Capital Humano rs=,297; Capital Estructural rs= ,540; y con Capital Relacional rs=,376. Entre estas variables, sin embargo, se aprecian correlaciones relativamente altas entre ellas, lo que indicaría que hay una interdependencia y no pueden ser analizadas separadamente.

Se concluye que las empresas con alto puntaje en aspectos tales como: administración y organización de la empresa, importancia del recurso humano, en distintas áreas, y del aporte de empleados clientes y proveedores para el mejor desempeño de su empresa, que no es más que Capital Intelectual, mayor vigilancia del mercado donde opera, tratando de dar mejor servicio al cliente e implementando aspectos de mejora continua, poseen características y habilidades (continúa con Capital Intelectual) que inciden en las características de la competitividad como la mejora de su posición competitiva, alcanzar mayores utilidades y tener menor endeudamiento, mayor utilización de capacidad de planta y menor rotación de empleados.

El modelo de regresión obtenido entre Competitividad y Capital Intelectual que es un modelo sin intercepto y permite demostrar la relación de dependencia entre estas variables expresado en

Este modelo empírico tiene un r2= ,950 considerado alto, así como estadísticos t significativos.

También la relación de dependencia se refuerza en la regresión empírica entre la Competitividad frente a las dimensiones de Capital Intelectual expresada en el siguiente modelo:

El cual tiene un r2= ,960 considerado como alto, aun cuando está afectado por la colinealidad manifestada por Gujarati (2010) explicado en el hecho concreto que las tres dimensiones están correlacionadas y no pueden estar aisladas una de la otra siendo inevitable este problema. Al relacionar la Competitividad con cada una de las dimensiones del Capital Intelectual se obtienen regresiones con estadísticos significativos, lo que confirma el problema de la colinealidad.

6. REFERENCIAS DOCUMENTALES

ALAMA, Elsa. 2008. Capital intelectual y resultados empresariales en las empresas de servicios profesionales de España. Universidad Complutense de Madrid. ISBN 978-84692-1740-5. Universidad Complutense de Madrid, Madrid (España).

ALARCON, Mónica., ÁLVAREZ, Sharon., GOYES, Jorge. y PÉREZ, Osmany. 2012. “Estudio y análisis del capital intelectual como herramienta de gestión para la toma de decisiones”. En Revista del Instituto Nacional de Costos. ISSN 1646-6896, Nº 10: 49-65.

CASTAÑO, Leydi y GUTIERREZ, Angélica. 2011. Propuesta para determinar la competitividad en las empresas del sector comercial del área metropolitana centro occidente de AMCO. Facultad de Ingeniería Industrial de la Universidad Tecnológica de Pereyra. Universidad Tecnológica de Pereyra, Pereyra (Colombia).

CENTRUM CATOLICA. 2010. Índice de competitividad regional del Perú 2010. Pontificia Universidad Católica del Perú. ISBN: 978612-45331-2-9, Lima (Perú).

CHAPA, Héctor Manuel, ALMELA, Omar, SANTINI, Víctor Manuel, ROBLES, Nora, AHUMADA, Orieta y GALLEGOS, Víctor Manuel. 2010. “¿Cómo se mide la competitividad de las naciones y que posición juega actualmente México?”. En Synthesis. No. 54: 1-5. Facultad de Contaduría y Administración Universidad Autónoma de Chihuahua, Chihuahua (México). Disponible en: http://www.uach.mx/extension_y_difusion/synthesis/2011/06/13/como_se_mide_la_competitividad_de_las_naciones_y_qu%C2%82_posicion_juega_actualmente_mxico.pdf Consultado el: 10.07.2017

CONSEJO NACIONAL DE COMPETITIVIDAD. 2014. Agenda de competitividad 2014-2018 rumbo al bicentenario. Ministerio de Economía y Finanzas, Lima (Perú).

GOBIERNO REGIONAL DE TACNA. 2016. Plan de Desarrollo Regional Concertado TACNA hacia el 2021. Tacna: Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial, Tacna (Perú).

GOMEZ, Daniela. 2010. “Modelo de indicadores para evaluar la gestión del capital intelectual en la extensión universitaria”. CONHISREMI. Vol. 6, N° 3. pp 65-78. Universidad Simón Bolívar. Disponible en: http://conhisremi.iuttol.edu.ve/articles.php?code=PUBL000013 Consultado el: 22,08.2017

GUJARATI, Damodar. 2010. Econometría. Quinta edición. Ediciones Mc Graw Hill, Mexico (México).

KIDO CRUZ, Antonio y KIDO CRUZ, Teresa. 2015. Modelos teóricos del capital humano y señalización. Un estudio para México. Contaduría y Administración. No. 60. Pp.: 723- 734.Universidad Michoacana San Nicolás de Hidalgo, Oaxaca (México). Disponible en: http://www.cya.unam.mx/index.php/cya

LEV, Baruch. 2003. Intangibles: medición, gestión e información. Deusto, Barcelona (España).

MENDEZ GARCIA, Fernando. 2009. Propuesta de un modelo para desarrollar el capital intelectual en las microempresas de México. Instituto Politécnico Nacional, México (México).

MENDOZA, Marcela. 2017. “¿Por qué el Perú sigue cayendo en competitividad?”. Diario el Comercio, Edición 01.06.2017. Lima (Perú).

MONTEGUT SALLA, Yolanda. 2006. Análisis de los factores explicativos del éxito competitivo de las almazaras cooperativas catalanas. Universidad de Lleida. Facultad de Derecho y Economía de la Universidad de Lleyda, Lleyda (España).

NACIONES UNIDAS-CEPAL. 2001. Elementos de competitividad Sistémica de las Pequeñas y Medianas Empresas (PYME) del Istmo Centroamericano. México (México). Disponible en: http://hdrnet.org/195/1/l499.pdf Consultado el: 19.02.2017.

ORDOÑEZ TOVAR, Jorge. 2012. “El papel del Estado en la generación de bienestar y las implicaciones para la competitividad”. En Estudios/Working Papers, No. WP- 2012-17: 1-8. Grupo de Investigación en Gobierno, Administración y Políticas Públicas. Instituto Universitario de Investigación Ortega y Gasset. Programa de doctorado en Gobierno y Administración Pública. Madrid (España). Disponible en: http://www.gigapp.org/administrator/components/com_jresearch/files/publications/WP-2012-17.pdf Consultado el: 13.03.2017

PORTER, Michael. 1990. La ventaja Competitiva de las Naciones. Vergara, México (México).

PRODUCE. 2012. MYPE 2011. Estadísticas de la micro y pequeña empresa. Ministerio de la Producción, Lima (Perú).

SAAVEDRA GARCÍA, María Luisa. 2012. “Una propuesta para la determinación de la competitividad en la pyme latinoamericana”. En Revista Pensamiento y gestión, N° 33. 93-124. Disponible en: http://rcientificas.uninorte.edu.co/index.php/pensamiento/article/viewFile/4898/2999 Consultado el: 30.04.2017

SANTILLAN FLORES, Juan. 2010. “Competitividad de las micro y pequeñas empresas constructoras dedicadas a la edificación en el Distrito Federal”. Universidad Nacional Autónoma de México. Facultad de Contaduría y Administración, UNAM, México (México).

SANZ, Daniel y CRISSIEN, Tito. 2012. Gerencia del Capital Intelectual. En Dimensión Empresarial. Vol. 10. N° 2: 70-75. Disponible en: http://ojs.uac.edu.co/index.php/dimension-empresarial/article/view/210/194 Consultado el: 22.03.2017

SCHWAB, Klaus (Edit). 2017. The Global Competitiveness Report. World Economic Forum 2016-2017. World Economic Forum, Geneva (Italia). Disponible en: http://www3.weforum.org/docs/GCR2016-2017/05FullReport/TheGlobalCompetitivenessReport2016-2017_FINAL.pdf Consultado el: 15.07.2017

SARUR, María Susana. 2013. La importancia del capital intelectual en las organizaciones. En Ciencias Administrativas. N° 1. Año 2013: 39-45. Disponible en: https://www.uv.mx/iiesca/files/2014/01/05CA201301.pdf Consultado el: 5.5.2017.