Estudio de estrategias cognitivas, metacognitivas y socioemocionales: Su efecto en estudiantes

Study of cognitive, metacognitive and socio- emotional strategies: Its effect on students

Estudio de estrategias cognitivas, metacognitivas y socioemocionales: Su efecto en estudiantes

Opción, vol. 33, núm. 84, pp. 557-576, 2017

Universidad del Zulia

Recepción: 25 Julio 2017

Aprobación: 29 Septiembre 2017

Resumen: Este estudio comprueba los efectos de la aplicación del módulo aprender a aprender en las estrategias de aprendizaje de los alumnos del 1º y 2º de secundaria de las Instituciones Educativas públicas rurales del distrito de El Tambo, Huancayo. Se utilizó el enfoque mixto y el diseño cuasi experimental; los instrumentos fueron el cuestionario y el autoinforme (n=123). La investigación aporta evidencias de la aplicación del módulo aprender a aprender que presenta una mejora significativa (p<0.05) en las estrategias de aprendizaje, apoyado con el estudio cualitativo con mejoras en: Lectura comprensiva, subrayado, ubicación de la idea principal y autorevisión.

Palabras clave: Aprender a aprender, estrategias cognitivas, metacognitivas, socioemocinales.

Abstract: This study checks the effects application of a module to learn how to learn in the learning strategies in the students of 1º 2º of secondary of the rural public Educational Institutions of the district of El Tambo, Huancayo. The mixed focus, the quasi experimental design was used, the instruments they were the questionnaire and the self-inform (n=123). The investigation contributes evidence of the application of the module to learn how to learn that presents significant improvement (p < 0.05) in the learning strategies and the qualitative study, with differences in: Understanding reading, underlined, location of main idea, and self-revision.

Keywords: Learn how to learn, cognitive strategies, metacognitives, socioemotional.

1. INTRODUCCIÓN

La concepción cognitiva de procesamiento y almacenamiento de la información propuesta por ATKINSON y SHIFFRIN (1968) plantea que cuando aprende el sujeto moviliza diversos procesos cognitivos, procesos atencionales, de codificación, de almacenamiento y retención, de recuperación de la información y de respuesta, activados desde una serie de estructuras cognitivas (los registros o receptores sensoriales, la memoria a corto plazo, la memoria a largo plazo y los efectores expresivos o generadores de respuesta), que son dirigidos por el procesador central (cerebro humano) por medio de las estrategias de aprendizaje.

Respecto a los planteamientos teóricos en estrategias de aprendizaje, se asumen los postulados de NISBET y SHUCKSMITH (1987) y WEINSTEIN y otros (1988-1989), que plantean que son procesos flexibles que facultan un uso adecuado de las estrategias de aprendizaje.

En las investigaciones en el entrenamiento de estrategias de aprendizaje ha habido un fuerte crecimiento, como los trabajos de BRATEN y OLAUSEN (1988) centrados en identificar las estrategias de aprendizaje usadas por los estudiantes. Del mismo modo, los de CHAMOT (1987), CARR y JESSUP (1995), CHALUPA, CHEN y CHARLES, (2001) y CHEN (2002), que investigaron en los estudiantes el uso de las estrategias de aprendizaje en diversos contextos. Asimismo, los de ABLARD y LIPZCHULTZ (1998), BARTLET (2002), BEMBENUTTY y ZIMMERMAN, (2003) que examinaron las variables que influencian en el uso de estrategias de aprendizaje en los estudiantes. De igual modo, los hallazgos obtenidos por GARGALLO (2000) en la aplicación del programa de entrenamiento en estrategias de aprendizaje en estudiantes de 1º y 2º de secundaria en la que logra la transferencia de las estrategias de aprendizaje, asimismo, el trabajo de Castro (2008) que logra efectos en la mejora de las estrategias de aprendizaje, luego de la aplicación de un módulo.

En ese sentido, puede afirmarse que las estrategias de aprendizaje son: los procesos que facilitan la atención, la motivación, la adquisición, la codificación y la recuperación (estrategias cognitivas); así como el control de los procesos metacognitivos y socioafectivos (Modificado de MARTÍNEZ, 2004). La clasificación de éstas estrategias es diversa; sin embargo, habría un consenso en tres componentes: Estrategias cognitivas, metacognitivas y socioemocionales.

Figura 1.

Clasificación de las estrategias de aprendizaje

Fuente: Propia (2017)

Así, las estrategias cognitivas están conformadas por las estrategias de adquisición, codificación (o almacenamiento) y recuperación (o evocación) de la información, concebidas como una acción reproductiva, que sirve de base para el desarrollo de los procesos básicos del pensamiento (ROMÁN y GALLEGO, 2001: 8). Como afirma STERNBERG (1992), “son procesos que traducen una entrada de información sensorial en una representación conceptual en otra, y hasta pueden traducir una representación conceptual en una salida de información motriz”. Estas estrategias a su vez se clasifican en: adquisición, codificación y recuperación (MARTÍNEZ, 2004).

Las estrategias metacognitivas son acciones que realiza el sujeto antes, durante y después de que tengan lugar los procesos de aprendizaje para optimizar su aprendizaje. Tiene tres dimensiones: Autoplanificación, automonitoreo (autocontrol) y autoevaluación (SCHRAW y MOSHMAN, 1995). Tres tipos de estrategias metacognitivas son frecuentemente utilizadas en la literatura: autoplanificación, automonitoreo y autoevaluación (O'MALLEY y CHAMOT, 1990; PINTRICH, 1999).

Por último, las estrategias socioemocionales son los procedimientos que los aprendices adoptan para dirigir sus interacciones con los factores del contexto (profesores, compañeros, ruido) y para tener el control sobre los factores emocionales (O’MALLEY y CHAMOT, 1990). Estas estrategias permiten a los aprendices centrar su atención, mantener la concentración, manejar su ansiedad, establecer y sostener la motivación y manejar el tiempo eficientemente (WEINSTEIN y MAYER, 1986). Es un factor de influencia relativo a los aprendices y son generalmente aplicables a una variedad de tareas académicas (O’MALLEY y CHAMOT, 1990).

Pues bien, entendiendo el proceso en torno de las estrategias de aprendizaje, se hace también en el presente contexto una aproximación conceptual acerca de la categoría en estudio aprender a aprender; ésta, es entendida como la adquisición de una serie de habilidades que posibilitan futuros aprendizajes de forma autónoma. Comprende prestar una consideración especial a los contenidos procedimentales (GARGALLO, 2000: 10); según BELTRÁN (1993: 47) “aprender a aprender no se refiere al aprendizaje directo de contenidos, sino al aprendizaje de habilidades con las cuales aprender contenidos”. Aprender a aprender implica la capacidad de reflexionar en la forma en que se aprende y actuar en consecuencia, autorregulando el propio proceso de aprendizaje mediante el uso de estrategias flexibles, apropiadas que se transfieren y adaptan a nuevos contextos (DÍAZ BARRIGA y HERNÁNDEZ, 1999: 114). El aprendiz debe aprender a buscar, seleccionar, analizar críticamente e integrar en sus esquemas cognitivos la información necesaria para desenvolverse con éxito en la sociedad. El interés en el tema se debe a que en la actualidad es imprescindible que los alumnos “aprendan a aprender", porque, por un lado, necesitarán seguir aprendiendo durante toda su vida y, por otro, a la frecuencia del olvido en la labor cotidiana de los docentes que, en general y salvo contadas excepciones, se están limitando a abordar, cuando lo hacen, la enseñanza de los procedimientos específicos de las tareas, que vienen mucho más precisados en las regulaciones curriculares del Estado, descuidando la enseñanza de los procedimientos para aprender, entre los que las estrategias para aprender ocupan el lugar principal. En definitiva, se necesita “aprendices estratégicos".

En el sentido discutido en el párrafo anterior, un aprendiz estratégico es aquel que ha aprendido a observar, evaluar, planificar y controlar sus propios procesos de aprendizaje. Sabe cómo aprende, conoce sus posibilidades y limitaciones y, en función de ese conocimiento, controla y regula esos procesos de aprendizaje para adecuarlos a los objetivos de la tarea y al contexto, para optimizar sus competencias, al tiempo que mejora sus habilidades y destrezas mediante la práctica. Incluso, es capaz de decidir, en un momento determinado, ante una tarea de aprendizaje de muchos contenidos, consciente de que su memoria a largo plazo no es prodigiosa, al ser consciente que requiere la realización de resúmenes, esquemas o mapas conceptuales para integrar lo fundamental, para utilizar o articular procedimientos nemotécnicos para el recuerdo; de planificar su tiempo de trabajo y el estudio de diferentes materias para adaptarse a las demandas de las mismas; o de evaluar el propio desempeño y cambiar la dinámica de trabajo en marcha, cuando no funciona.

Por las razones expuestas, entonces el Objetivo general del presente estudio se planteó en el siguiente sentido: Comprobar los efectos de la aplicación de un módulo aprender a aprender en las estrategias de aprendizaje de alumnos del 1º y 2º de secundaria de las Instituciones Educativas Públicas rurales del distrito de El Tambo, Huancayo (Perú).

Los Objetivos específicos fueron los que se presentan a continuación:

-

Verificar la influencia de la aplicación del Módulo Aprender a aprender en las Estrategias Cognitivas de los alumnos del 1º y 2º de secundaria de las Instituciones Educativas Públicas rurales del distrito de El Tambo, Huancayo.

-

Verificar la influencia de la aplicación del Módulo Aprender a aprender en las Estrategias Socioemocionales de los alumnos del 1º y 2º de secundaria de las Instituciones Educativas Públicas rurales del distrito de El Tambo, Huancayo.

-

Verificar la influencia de la aplicación del Módulo Aprender a aprender en las Estrategias metacognitivas de los alumnos del 1º y 2º de secundaria de las Instituciones Educativas Públicas rurales del distrito de El Tambo, Huancayo.

2. METODOLOGÍA

La investigación realizada puede catalogarse como de multimétodo (mixto): cuasi experimental y estudio de casos, con una población de 623 estudiantes y una muestra de 123 sujetos, distribuidos en el grupo experimental y control. Los módulos se aplicaron durante dos años, en el primer y segundo año de secundaria, en dos horas semanales, dentro de las horas asignadas a la asignatura de Ciencia Tecnología y Ambiente y se destinó dos horas semanales.

Los procedimientos que se aplicaron en la transferencia de las estrategias fueron: Planificación, motivación para su uso, modelado de la estrategia, interiorización de la estrategia, práctica independiente, instrucción explícita en procesos de regulación y autocomprobación del aprendizaje y finalmente la enseñanza en contextos reales. Para esto se utilizó el módulo I y II aprender a aprender con 23 unidades. Los instrumentos fueron la Escala de estrategias de aprendizaje (cuantitativo) y el cuestionario de procedimientos de aprendizaje (cualitativo). Todas estas estrategias metodológicas se planificaron en el sentido de demostrar la siguiente hipótesis: “La aplicación de la estrategia de aprendizaje: aprender a aprender en estudiantes de secundaria produce resultados significativos”

3. RESULTADOS

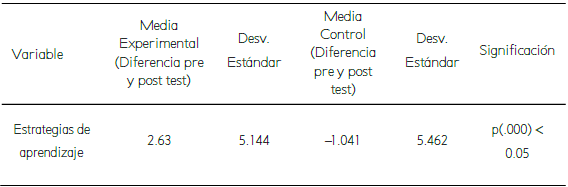

Para demostrar la hipótesis general planteada, se presentan los datos obtenidos en la tabla N° 1.

Fuente: elaboración propia (2017)

La hipótesis general queda aceptada, ya que, por efecto de la aplicación del módulo aprender a aprender se produjo una mejora significativa en las estrategias de aprendizaje, en los alumnos del primer y segundo año de secundaria en al área de Ciencia Tecnología y Ambiente de las instituciones educativas públicas rurales del distrito de El Tambo, Huancayo (p<0.05).

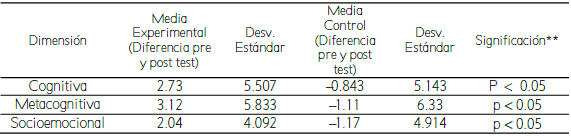

Asimismo, los resultados para los objetivos específicos, traducidos en hipótesis de trabajo específicas, relacionadas con las dimensiones cognitiva, metacognitiva y socioemocional se presentan en la tabla N° 2.

Fuente: elaboración propia (2017)

Con los resultados obtenidos, queda demostrada las hipótesis específicas (alternas) de cada dimensión, esto es: que la aplicación del módulo aprender a aprender produjo una mejora significativa en las estrategias cognitivas, metacognitivas y socioemocinales, en los alumnos del primer y segundo año de secundaria en al área de CTA de las instituciones educativas públicas rurales del distrito de El Tambo, Huancayo (p<0.05).

4. DISCUSIÓN

Los resultados obtenidos en el estudio, verifican que el módulo aprender a aprender mejoró las Estrategias de Aprendizaje, por tanto, confirman los postulados de ATKINSON y SHIFFRIN (1987) sobre el procesamiento y almacenamiento de la información, que las estrategias de aprendizaje median este procesamiento. Asimismo, concuerdan con lo planteado por NISBET y SHUCKSMITH (1987) y WEINSTEIN y otros (1988), al demostrarse que son procesos flexibles que ayudan en el uso adecuado de las estrategias de aprendizaje.

Estos resultados se explican con el postulado de WIENSTEIN y MEYER (1986), sobre el cambio conceptual del rol de los aprendices en los procesos educacionales, donde el interés de la investigación se centra en las capacidades de procesamiento de información de los estudiantes, lo que requiere de un entrenamiento consciente, ya que con el tiempo de entrenamiento de este estudio lo hizo posible. Así mismo, la teoría del procesamiento de la información propone que es un proceso complejo y activo que realiza el alumno para lograr el aprendizaje y que son aspectos hacia donde se dirigen las investigaciones actuales (WEINSTEIN y MAYER, 1986), esta complejidad en el procesamiento de la información requiere de otros factores para que puedan ser transferidos, uno de esos factores pudiese ser la maduración de las personas en los procesos cognitivos, lo que queda por esclarecer en futuras investigaciones.

Asimismo, los resultados concuerdan con los planteamientos de COOPER (1993), quien considera al aprendizaje como un problema de descubrimiento personal, intrínsecamente motivado, en que el aprendiz responde a las necesidades ambientales considerando su estilo individual, la autorregulación y el aprendizaje reflexivo; o como manifiestan SOLÉ y COLL (1993), que se aprende porque somos capaces de elaborar una representación personal sobre un objeto de la realidad o contenido que se pretende aprender desde la experiencia, los intereses y los conocimientos previos, pero en nuestro estudio se observó que los estudiantes estuvieron motivados extrínsecamente e intrínsecamente. Este enfoque centra su atención en el aprendizaje como un descubrimiento personal. Ambas posturas apuntan al aprendizaje autónomo hasta lograr hacer de ellos aprendices independientes, y los resultados de los estudiantes en esta investigación lograron la autonomía en proceso de autoaprendizaje, de igual modo confirma el resultado empírico hallado por GARGALLO (2000), que logra transferir las estrategias de aprendizaje luego de aplicar un programa.

Respecto a las estrategias cognitivas produjeron diferencias significativas, del mimo modo se aprecia los resultados cualitativos del grupo experimental quienes lograron mejores estrategias que son: la lectura comprensiva, el subrayado, ubicar la idea principal y leer de leer hasta comprender. Así, corroboramos los planteamientos de ROMÁN y GALLEGO (2001), que afirma que esta estrategia favorece el control de la atención y optimiza los procesos de repetición; de igual modo lo planteado por CRAIK y LOCKHART (1972), de que la clave está en procesar el significado del material, y esto se logra a través de la lectura comprensiva transferida por el módulo propuesto; asimismo, lo propuesto por MARTON y SÄLJÖ (1976a, 1976b), sobre el nivel de aprendizaje profundo (comprensión inferencial y crítica), que persigue dar significado a lo aprendido enfatizando el aprendizaje como una actividad constructiva y de orientación intrínseca, aunque en este aspecto el módulo tuvo resultados restringidos. Además, se confirma los hallazgos empíricos obtenidos por GARGALLO (2000) respecto a las diferencias significativas, obtenidas luego de aplicar un programa en los alumnos españoles de primero y segundo grado de educación secundaria obligatoria, y los resultados similares obtenidos por BARA (2000).

En las estrategias metacognitivas también hubo mejora, las estrategias que se desarrollaron fueron: la lectura, el resumen, ubicación de la idea principal, el subrayado y la revisión. Sin embargo éstas tuvieron una escaza transferencia; ya que los teóricos plantean que se acentúa con la edad como sugieren GARNER y ALEXANDER (1989), y se desarrollan hasta la adolescencia, así los adultos tienen más conocimiento metacognitivo (SCHRAW, 1994), asimismo, los supuestos de O'MALLEY y CHAMOT (1990) plantean que éstas estrategias involucran los procesos para planificar su aprendizaje, monitorear sus actividades y evaluar los resultados de las actividades de aprendizaje. En esa línea corroboramos los hallazgos empíricos en estas estrategias con los trabajos realizados por GARGALLO (2000), MARTÍNEZ (2004) y en el país ESCOBAR Y MANRIQUE (2000) hallaron que los estudiantes universitarios aún no toman conciencia de estos procesos metacognitivos y que existen problemas para su transferencia, siendo una dificultad en nuestro medio.

En las estrategias socioemocionales la aplicación del Módulo produjo diferencias significativas. Sin embargo, se encuentra una discrepancia, dado que con el Autoinforme (instrumento cualitativo) no se encontró estrategias que diferencien al grupo experimental a excepción de la motivación intrínseca, pues no se ha verificado completamente los supuestos teóricos como los de O’MALLEY y CHAMOT (1990), para quienes estas estrategias dirigen sus interacciones con los factores del contexto (profesores, compañeros, ruido), y ayudan a tener el control sobre los factores emocionales. Del mismo modo, lo propuesto por WEINSTEIN y MAYER (1986), que permite a los aprendices centrar su atención, mantener la concentración, manejar su ansiedad, establecer y sostener la motivación y manejar el tiempo eficientemente. Igualmente, lo propuesto por PINTRICH (1999) y WEINSTEIN Y MAYER (1986), al potenciar en los aprendices la capacidad para crear, monitorear y controlar el contexto apropiado de aprendizaje interno y externo. Respecto a estos planteamientos, este trabajo revela que el control emocional (intrapersonal e interpersonal) necesita de un tratamiento particular y multidisciplinario con participación de psicólogos y otros especialistas, como propone GOLEMAN (1999). En el trabajo de BARA (2000) se halló similitud respecto a las motivaciones en adolescentes que no encontró diferencias significativas en función de aplicar el programa de intervención.

5. CONCLUSIONES

La aplicación del módulo aprender a aprender produjo mejora significativa en las Estrategias de Aprendizaje de los alumnos del 1º y 2º de secundaria de las Instituciones Educativas Públicas rurales del distrito de El Tambo, Huancayo (Perú). Este resultado reafirma el postulado sobre el procesamiento y almacenamiento de la información, pues lograron mediar el proceso de aprendizaje, también mejoró el uso flexible de estas estrategias. Esto puede ser explicado por el cambio conceptual, ya que las capacidades de procesamiento de información necesitan un entrenamiento consciente y activo, para ello un mayor tiempo en su aplicación. Otro aspecto apoyó es el desarrollo de la motivación intrínseca. Asimismo, los resultados son análogos a los hallazgos de dos estudios empíricos realizados en la educación básica. Esto indica que los estudiantes lograron ser aprendices autónomos. Y está apoyado con el estudio cualitativo, que analiza las diferencias sustanciales a favor del grupo experimental, los aspectos mejorados fueron: Lectura comprensiva, subrayado, ubicación de la idea principal, leer hasta comprender, la nemotecnia, resumen en borrador, palabras claves y la autorevisión.

La investigación y aplicación del módulo produjo mejoras en las estrategias cognitivas, además los resultados cualitativos en el grupo experimental lograron mejoras en aspectos como: lectura comprensiva, subrayado, ubicación de la idea principal y leer de leer hasta comprender. El desarrollo de esta estrategia favorece el control de la atención, procesar el significado del material, así como a la comprensión profunda. Así mismo, verifica dos hallazgos empíricos en estudiantes de primer y segundo grado.

En las estrategias metacognitivas también hubo mejora, las estrategias obtenidas en el trabajo cualitativo fueron: la lectura, el resumen, ubicación de la idea principal, el subrayado y la revisión, pero tuvieron una limitada transferencia, ya que, su desarrollo aumenta con la edad, pues los adultos tienen un mayor conocimiento metacognitivo, cuyo sustento se hallaron en dos investigaciones similares.

Las estrategias socioemocionales tras la aplicación del Módulo produjeron diferencias significativas. Sin embargo, se encontró una discrepancia, dado que con el Autoinforme (instrumento cualitativo) no se encontraron estrategias que diferencien al grupo experimental a excepción de la motivación intrínseca. En esa línea no se logró confirmar completamente los supuestos para que estos elementos ayuden a controlar los factores emocionales, siendo necesario la participación de otros especialistas.

6. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

ATKINSON, Richard y SHIFFRIN, Richard.1968. Human memory: a proposed system and its control processes. En Spence and Spence (Eds.), The psychology of learning and motivation. Ed. Academic Press, New York.

ABLARD, Karen E. y LIPSCHULTZ, Rachelle E. (1998). “Self- regulated learning in high achieving students: Relations to advanced reasoning, achievement goals, and gender”. Journal of Education Psychology, Vol. 90, No. 1: 94-101. Disponible en: http://dx.doi.org/10.1037/0022-0663.90.1.94

BARA, Pedro Mariano. 2005. Estrategias metacognitivas y de aprendizaje: estudio empírico sobre el efecto de la aplicación de un programa metacognitivo, y el dominio de las Estrategias de aprendizaje en estudiantes de E.S.O, B.U.P. Tesis de doctorado, Universidad Complutense de Madrid, España. Disponible en: http://biblioteca.ucm.es/tesis/edu/ucm-t25562.pdf Consultado el: 20.09.2017

BELTRÁN, Jesús. 1993. Procesos, estrategias y técnicas de aprendizaje. Ed. Síntesis, Madrid (España).

BEMBENUTTY, Hefer y ZIMMERMAN, Barry J. 2003. “The relation of motivational beliefs and self-regulatory processes to homework completion and academic achievement”. Paper presented at the Annual Meeting of American Education Reserch Association, Chicago, IL. ERIC Document Reproduction Service No.: ED447 449.

BRATEN, Ivar y OLAUSSEN, Bodil. (1998). The learning and study strategies of Norwegian first-year college students. Learning and individual Differences, Vol. 10, No. 4: 309-327. Disponible en: https://doi.org/10.1016/S1041-6080(99)80125-3 Consultado: 23.10.2007 de Science Direct database.

CARR, Marha y JESSUP, Donna L. 1995. “Cognitive and metacognitive predictors of mathematics strategy use”. En Learing and Individual Differences, Vol. 7, No. 3: 235-247. Disponible en: https://doi.org/10.1016/1041-6080(95)90012-8

CHALUPA, Marilyn CHEN, Catherine y CHARLES, Thomas. 2001. “An analysis of college student’s motivation and learning strategies in computer courses: A cognitive view”. En Delta Pi Epsilon Journal, Vol. 43, No. 4: 185-199.

CHAMOT, Ana Uhl. 1987. The learning strategies of ESL students. En A. L. Wenden y J. Rubin (Eds.), Learner strategies in language learning (pp. 71-78). New York: Prentice Hall.

COOPER, Peter. 1993. “Paradigm shifts in designed instruction: From behaviorism to cognitivism to constructivism”. En Educational Technology, Vol. 33, No. 5: 12-19.

CHEN, Catherine S. 2002. “Self-regulated learning strategies and achievement in an introduction to information system course”, En Information Technology, Learning and Performance Journal, Vol. 20, No. 1: 11-25. Disponible en: https://search.proquest.com/openview/0d0f303f94687c0fbcfc7a54ea8f4449/1?pq-origsite=gscholar&cbl=9497 Consultado el: 10.02.2017.

CRAIK, Fergus I. M. y LOCKHART, Robert S. 1972. Levels of processing: A framework for memory research. Journal of Verbal Learning & Verbal Behavior, Vol. 11, 671-684. Disponible en: https://doi.org/10.1016/S0022-5371(72)80001-X

GARGALLO, Bernardo (2000). Estrategias de Aprendizaje. Un programa de intervención para ESO y EPA. Ed. Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, Madrd (España).

GARNER, Ruth y ALEXANDER, Patricia A. 1987. “Metacognition: Answered and unanswered questions”. En Educational Psychologist, Vol. 24, 143-158. Disponible en: http://dx.doi.org/10.1207/s15326985ep2402_2 Consultado el: 21.03.2017

GOLEMAN, Daniel. 2000. La inteligencia emocional. Buenos Aires: Argentina.

DÍAZ BARRIGA, Frida y Hernández, Gerardo. 2002. Estrategias docentes para una aprendizaje significativo: una interpretación constructivista. Ed. Mc Graw Hill, México (México).

MARTINEZ, José Reinaldo. 2004. Concepción de aprendizaje, metacognición y cambio conceptual en estudiantes universitarios de psicología. Ed. Universitat de Barcelona, Barcelona (España). Disponioble en: http://hdl.handle.net/2445/42698 Consultado el: 30.01.2017.

MARTON, F., y SÄLJO, R. 1976a. “On qualitative differences in learning. I: Outcome and process”. En British Journal of Educational Psychology, Vol. 46: 4-11. doi:10.1111/j.2044-8279.1976.tb02980.x

NISBET, John y SHUCKSMITH, Janet. 1994. Estrategias de aprendizaje (4° ED). Ed. Santillana, Madrid (España).

O'MALLEY, J. Michael., y CHAMOT, Ana Uhl. 1990. Learning strategies in second language acquisition. Cambridge. Cambridge University Press, Cambridge (USA).

PINTRICH, Paul R. 1999. “The role of motivation in promoting and sustaining self-regulated learning”. En International Journal of Educational Research, Vol. 31, 459-470. Disponible en: https://pdfs.semanticscholar.org/c70b/c7142920b1ea74f16e14e0defe40ba4846c5.pdf Consultado el: 23.01.2017.

ROMÁN, José María y GALLEGO, Sagrario. 2001. Manual ACRA Escala de estrategias de Aprendizaje. Ed. TEA, Madrid (España).

DE SÁNCHEZ, Margarita Amestoy. 1995. Desarrollo de Habilidades de Pensamiento; procesos básicos del pensamiento (2ª Ed). Ed. Trillas, México (México)

SOLÉ, Isabel y COLL, César. 1993. Los profesores y la concepción constructivista. En César Coll y otros (Eds.). El constructivismo en el aula. (Cáp. 1., pp. 7-23), Ed. Argó Barcelona (España).

SCHRAW, Gregory y MOSHMAN, David. 1995. “Metacognitive theories”. En Educational Psychology Papers and Publications, Vol. 7, No. 4: 351-371. Disponible en: http://digitalcommons.unl.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1040&context=edpsychpapers Consultado el: 20.06.2017

WEINSTEIN, C. E. y Meyer, D. K. (1986). The teaching of learning strategies. En Merlin. C. Wittrock (Ed.), Handbook of research on teaching (3rd. ed., pp. 315-327). Ed. Macmillan, New York (USA).

ZIMMERMAN, Barry J. y MARTÍNEZ-PONS, Manuel. 1990. “Student differences in self-regulated learning: Relating grade, sex, and giftedness to self-efficacy and strategy use”. En Journal of Educational Psychology, Vol. 82, No. 1: 51-59. Disponible en: https://www.researchgate.net/publication/232583872 Consultado el: 21.05.2017.