Artículos

El Café de nadie como espacio de sociabilidad del movimiento estridentista (México, 1923-1924)

El Café de nadie como espacio de sociabilidad del movimiento estridentista (México, 1923-1924)

Estudios sobre las Culturas Contemporáneas, vol. XXIII, 4, pp. 51-77, 2017

Universidad de Colima

Recepción: 18 Enero 2016

Aprobación: 15 Octubre 2016

Resumen: El presente artículo analiza el Café de nadie como un espacio de sociabilidad intelectual del movimiento estridentista durante la primera mitad de los años 20 en la Ciudad de México. Se parte de la premisa de que este espacio fue de vital importancia en estos años iniciales de conformación de identidad de la vanguardia, no solo porque fungió como lugar de reunión de aquellos que comenzaron a identificarse como estridentistas sino porque contribuyó a la difusión de las ideas y de las obras del movimiento (a través de distintos actos, exposiciones y reuniones). Esto permitió el acercamiento con otros escritores y artistas (mexicanos y extranjeros), legitimando con ello el origen del nuevo grupo. Para dar cuenta de ello, realizamos un análisis cualitativo utilizando como fuentes históricas artículos y libros publicados por sus integrantes, así como las obras de arte dedicadas a este espacio.

Palabras clave: Café de nadie, Ciudad de México, Espacio de sociabilidad, Estridentismo, Modernidad, Vanguardia, Arqueles Vela, Germán List Arzubide, Manuel Maples Arce.

Abstract:

Abstract - The Café de nadie as Space of Sociability of the Estridentista Movement (Mexico, 1923-1924) The present article analyzes the Café de nadie as a space of intellectual sociability of the estridentismo movement during the first half of the ‘20s in Mexico City. It is based on the premise that this space was of vital importance in these initial years of identity formation of the vanguard, not only because it served as the meeting place of those who initiated identification as “estridentistas” but because they contributed to the dissemination of the ideas and works of the movement (through various acts, exhibitions and meetings). This allowed the rapprochement with other writers and artists (Mexican and foreign), legitimating with the beginning of the new group. To account for this, it performs a qualitative analysis using historical sources articles and books published by its members, as well as works of art dedicated to this space.

Keywords: Café de nadie, Mexico City, Space of Sociability, Estridentismo, Modernity, Vanguard, Arqueles Vela, Germán List Arzubide, Manuel Maples Arce.

El Café de nadie como espacio de sociabilidad del movimiento estridentista (México, 1923-1924)

Este artículo aborda un aspecto poco estudiado en las investigaciones dedicadas al estridentismo, movimiento artístico-literario mexicano que recibió las ideas de las vanguardias europeas, filtrándolas y adaptándolas al contexto del México posrevolucionario durante la década de 1920. Se dedica específicamente a analizar el “Café Europa” el cual fue rebautizado por los estridentistas como Café de nadie (ubicado en el centro de la ciudad de México). Más que un lugar de reunión, este espacio cultural fue una caja de resonancias desde donde se difundieron las ideas y obras del movimiento, permitiendo la creación de una red más amplia a través del acercamiento con otros escritores y artistas (mexicanos y extranjeros), legitimando con ello el origen del nuevo grupo en el campo intelectual.1

Cabe aclarar que éste no fue el único lugar de sociabilidad, ya que los estridentistas se reunían también en el departamento-taller de Germán Cueto, en la librería de Cesar Cicerón así como en los salones y talleres de la Academia de Bellas Artes. Sin embargo, el “Café de nadie” fue el más reconocido por los propios estridentistas como el lugar privilegiado y aquel que los identificaba mejor. Ahí se planeó la publicación de Irradiador, primera revista estridentista, y se dio a conocer al público el arte vanguardista con la exposición artística llamada la “Tarde estridentista”. Pese a su importancia, los estudiosos del estridentismo han prestado una atención insuficiente al tema al verlo como un dato anecdótico.

Partimos de la hipótesis que como espacio de sociabilidad de Café de nadie fue fundamental para la conformación de una identidad grupal que lo legitimaban frente a los demás, no solo porque en el circulaban las personas y las ideas sino porque el posicionarse en un espacio público determinado hacía que el estridentismo compartiera el discurso cultural del México revolucionario que consideraba una obligación acercarse a la problemática social rechazando el arte institucionalizado de los museos. Con ello se espera aportar desde un estudio de caso a una problemática mayor como es la participación de los intelectuales en los procesos de modernización cultural y la transformación de la esfera pública.

Para dar cuenta de esto realizamos un análisis cualitativo utilizando como fuentes históricas los artículos publicados en El Universal Ilustrado, el libro autobiográfico Soberana juventud de Manuel Maples Arce (fundador y principal promotor del movimiento), las novelas estridentistas El café de nadie de Arqueles Vela y El movimiento estridentista de Germán List Arzubide. Asimismo, analizamos las obras de arte vanguardistas de Ramón Alva de la Canal y de Germán Cueto dedicadas al Café de nadie. Antes de iniciar con el análisis puntual, es necesario aclarar en los dos primeros apartados el concepto de vanguardia y el de los espacios de sociabilidad intelectual, para en un tercero hacer una breve síntesis del movimiento estridentista que permita en un último apartado estudiar Café de nadie.

El concepto de vanguardia

El concepto de vanguardia artística no puede ser entendido desvinculado del sentido de arte que se asume en un momento particular. La palabra arte viene del latín ars y se utiliza comúnmente para indicar todas las creaciones del ser humano que tienen el fin de dar una visión del mundo, real o imaginario, por medio de recursos plásticos, visuales, lingüísticos o sonoros. Como concepto ha cambiado a lo largo de la historia. En la Antigüedad y en la Alta Edad Media se usaba para indicar los principales oficios, ya que necesitaban la habilidad manual para producir objetos. En la Baja Edad Media y durante el Renacimiento, su sentido se extendió a las “artes liberales”, es decir todos los conocimientos que implican el uso del intelecto, como gramática, dialéctica, retórica, aritmética, geometría y música. De hecho, el concepto de arte estético nace al final del siglo XVI, cuando los conceptos de genio y creatividad se asocian al arte manual. Pese a que los antiguos griegos tenían una noción de artes estéticas (µουσικὴ τέχνη), apenas en el siglo XVIII se empezó a hablar de “bellas artes” para distinguirlas de las “artes menores”, es decir de los artesanos. Se puede entonces definir el concepto de arte como la capacidad de actuar y producir fundada en un específico complejo de reglas y experiencias técnicas y sensoriales, y también a todo el conjunto de reglas y procedimientos que los seres humanos necesitan para lograr determinados resultados.

Durante los siglos XIX y XX el concepto de arte se asoció más a la estética exterior. A partir de 1850, varios estilos artísticos retomaron varias características de los movimientos políticos de masa que estaban surgiendo en aquellos años, como la militancia, los ideales, los manifiestos. De esta manera se forman los movimientos artísticos como tendencias extensas que abarcan las diferentes formas del arte y que definen su área, consistencia, fronteras temáticas y que se pueden ubicar temporalmente. Como bien dice Renato Poggioli en su obra Teoría del arte de vanguardia, mientras en la Antigüedad se hablaba de estilos o escuelas, en la Edad Moderna se definían estos grupos como movimientos. Este cambio es debido al hecho de que los movimientos transcienden la frontera de la literatura y del arte, extendiéndose a todas las esferas de la vida social y cultural, como en el caso del Romanticismo, antes, y del Futurismo después.

Así, el concepto de movimiento artístico con estas características se difundió rápidamente, remplazando o siendo usado como sinónimo de estilo artístico y a principios del siglo XX como vanguardias. Con ello, retoma su definición militar como avanzada de tropa: “The avant-garde is an elite and expendable shock troop; it attacks with such intensity that it often destroys itself on the enemy’s line, serving in death as a bridge for the army it follows it” (Mann, 1991:45). Como en el campo militar, las vanguardias fueron grupos no muy amplios, compuestos por artistas de buena preparación que tenían como objetivo la renovación constante, atacando de continuo la realidad social y cultural en la cual se encontraban.2

El concepto de vanguardia está estrictamente conectado a una visión de la historia en la cual la humanidad evoluciona solamente gracias a luchas, quiebres y revoluciones. Por esto, los vanguardistas no solo criticaron el valor del arte pasado, sino toda su concepción, proponiendo un nuevo tipo de arte y de relación entre artista y sociedad, formando una nueva estética, poética y, más en general, otro concepto de arte caracterizado por la ruptura con los modelos y los cánones estéticos. El objetivo era sacudir intelectualmente a la sociedad, para causar un quiebre que permitiera una renovación del arte. Para lograr esto utilizaron la experimentación, la provocación, la polémica y los contrastes, incluso al interior del propio grupo. Por todo esto, pese a las características de cada vanguardia, puede entenderse que compartieran rasgos psicológicos e ideológicos, siendo uno de los fenómenos más típicos e importantes de la cultura moderna.3

La ideología vanguardista fue una racionalización de las formas, corrientes o “residuos” de los movimientos artísticos anteriores, traduciéndolos en teorías y concretizándolas en programas o manifiestos, cristalizando una condición sentimental fluida de un grupo; fue un fenómeno en función del carácter asocial y antisocial de sus manifestaciones artísticas y culturales. Como señalaba ya en 1925 el español José Ortega y Gasset, las vanguardias artísticas se caracterizaron por su radicalismo intelectual, sobre todo en América Latina.4 El activismo de las vanguardias se inspiró en la actividad de los movimientos políticos: ambos querían operar de manera directa en la sociedad con el fin de cambiar el sistema social y político. En muchos casos, el dinamismo psicológico del activismo se conectaba idealmente al dinamismo físico y mecánico, que en las vanguardias se concretizó en la exaltación del deporte, de la velocidad y de los vehículos a motor, reduciendo el arte a pura emoción y sensación. Ya en 1871 en sus Lettres du voyant Rimbaud criticaba a la poesía occidental y esperaba en el surgimiento de una nueva poesía que creara una nueva realidad.

En la carta a Paul Demeny el autor francés parece anticipar muchas de las temáticas vanguardistas:

Cet avenir sera matérialiste, vous le voyez; — Toujours pleins du Nombre et de l’Harmonie ces poèmes seront faits pour rester. — Au fond, ce serait encore un peu la Poésie grecque. L’art éternel aurait ses fonctions; comme les poètes sont citoyens. La Poésie ne rhythmera plus l’action, elle sera en avant (Rimbaud, 2016).5

Por esto, los vanguardistas optaron por el antagonismo para cuestionar la tradición. Los artistas compartían actitudes extremas, en un sentido y en el otro, pasando desde actitudes plebeyas a otras aristocráticas y creando la figura del artista-dandy. Esta dualidad entre el espíritu bohemio y la psicología del “milieu artiste” establecieron las manifestaciones exteriores del antagonismo con el público determinando el tipo de contactos entre sociedad y ambiente artístico que normalmente se daban de manera no conformista y subvertían los códigos de comportamiento: excentricidad, exhibicionismo y escándalos voluntarios a la orden del día. Este antagonismo puede observarse también en la aparición de nuevos espacios de sociabilidad en los cuales los artistas entraban en contacto, se comunicaban con la gente y difundían sus ideas renovadoras.

Los espacios de sociabilidad

No se puede entender que es un espacio de sociabilidad sin definir el concepto de “sociabilidad”. La palabra sociabilidad ya estaba en uso durante el siglo XVIII, refiriéndose a “el tratamiento y correspondencia de unas personas con otras” (Chapman Quevedo, 2015:3). Durante el siglo XIX fue usada como símbolo de la evolución de las costumbres y de la sociedad, por lo que en esos espacios se generaban nuevas opiniones y discursos. Se puede entonces entender la sociabilidad como un rasgo distintivo que definió diferentes grupos, en nuestro caso las élites intelectuales, quienes para identificarse establecieron determinados espacios junto a un conjunto de normas y códigos. Como dice Oscar Guarín-Martínez, era “un amplio repertorio escénico y teatral, que configuraban un capital simbólico y social basado en una estética particular” (Guarín-Martínez, 2014:28).

Georg Simmel introdujo el concepto de sociabilidad en las ciencias sociales en 1910 entendiéndolo como un aspecto espontaneo de los individuos –sin objetivos materiales–, esencial en la realidad social porque implica un bien común. En los años 50 Georges Gurvitch retomó el planteamiento de Simmel, filtrándolo por la teoría sociológica de Durkheim y agregó la categoría de grupo particular, que representa “un microcosmos de formas de sociabilidad” inmersos en “sociedades globales que son macrocosmos de agrupamientos particulares” (Chapman Quevedo, 2015:6). El sociólogo ruso sostenía que existen diferentes tipos de sociabilidad, dependiendo de las dinámicas culturales y de organización; estos tipos no podrían existir sin las estructuras sociales y unos marcos de referencia como asociaciones, familias o determinados espacios, como los cafés (Gurvitch & Uranga, 1946). Así, el fenómeno de la sociabilidad se regía por reglas externas al individuo, pero interiorizadas por el mismo.

El concepto de sociabilidad en los estudios históricos fue retomado desde la década de 1960 por el historiador francés Maurice Agulhon, quien la definió como “la aptitud de los hombres para relacionarse en colectivos más o menos estables, más o menos numerosos, y a las formas, ámbitos y manifestaciones de vida colectiva que se estructuran con este objetivo” (citado en Guereña, 2001:17). Agulhon empezó a estudiar el concepto de sociabilidad y sus espacios al analizar las formas de sociabilidad que se dieron en diferentes espacios como asociaciones, clubes, círculos, movimientos políticos, plazas, cafés y vida familiar. Se dio cuenta de que la sociabilidad era formal e informal,6 complementándose la una con la otra por ser lugar de encuentro de las “relaciones interindividuales que se desarrollan en el seno de los grupos intermedios –las sociedades urbanas–, aquéllos que se insertan entre la intimidad del núcleo familiar y el nivel más abstracto de las instituciones políticas –estatales– [...] y que no tienen una finalidad o interés expreso de carácter económico o político” (González, 2004: 425).7

Casi de manera simultánea, Jürgen Habermas estudió la evolución del espacio público burgués en su obra Historia y crítica de la opinión pública (1962), texto fundamental para entender el cambio en la concepción y en el uso de la esfera pública a lo largo de la historia occidental.8 El sociólogo alemán hizo remontar los conceptos de público y privado a las ciudades estado de la antigua Grecia, donde se separó la esfera pública de la polis, identificada con el ágora y la plaza pública, y el oikos, el espacio privado que se encontraba en las habitaciones. A lo largo del tiempo esta situación se modificó: durante la Edad Media las figuras públicas, como Reyes y Señores, encarnaban un poder superior, inalcanzable por la mayoría de la población. Con el desarrollo del capitalismo mercantil a lo largo del siglo XVI se modificó la esfera pública, que salió de las cortes para llegar al mundo burgués. El público se salió del control del Estado, ubicándose entre la autoridad pública y la esfera privada de la familia. Por ello, Thompson definió este nuevo tipo de esfera pública como “una esfera pública burguesa integrada por individuos privados que se reunían para debatir entre sí sobre la regulación de la sociedad civil y la administración del Estado” (Thompson, 1996:84). Habermas remarcó cómo el surgimiento de la esfera pública burguesa fue favorecido por la prensa periódica por los nuevos centros de sociabilidad que surgieron entre los siglos XVII y XVIII en toda Europa. Estos lugares, identificados con los salones y los cafés, eran lugares donde se debatían varios temas y en donde las élites instruidas de la burguesía y de la nobleza podían interactuar de manera casi igualitaria.9

A partir de estos debates, los estudiosos han planteado cuál sería el origen de los espacios de sociabilidad intelectual en la modernidad. Esto los remontó a la Ilustración debido a que la fuerte censura y control presentes en teatros, universidades y academias hacía que la circulación de las ideas se diera en espacios menos controlados que podían garantizar visibilidad por un lado y discreción por el otro, como en el caso de los cafés. Ya en 1764 el diario El caxón de sastre catalán describía los cafés como “un quadro [sic], en que está retratado el Universo. Allí es el punto de unión, a donde camina toda clase de personas, y genios, y en donde concurren a pagar tributo todas las novedades buenas, y malas, verdaderas y falsas” (González Fernández, 2010:384). Al lado de prácticas de sociabilidad como el juego, las apuestas, los refrescos, se daba la circulación de rumores, ideas, panfletos y comentarios sobre las novedades. Francisco Sánchez-Blanco Parody describe la época de Carlos III y sostiene que los grupos que se reunían en los cafés son similares a los espacios de sociabilidad de la Ciudad de México posrevolucionaria: “Si la élite del poder económico no produce cultura propia, los grupos medios adquieren mayor protagonismo. Los curiosos de las ciencias o los aficionados a las artes se reúnen de acuerdo a ciertas afinidades intelectuales, poniendo entre paréntesis la procedencia social o la riqueza” (Sánchez-Blanco Parody:2002).

Para el historiador François-Xavier Guerra, la sociabilidad es la base en la cual se funda la llegada de las modernas ideas políticas de Europa hacia el nuevo continente. La modernidad política cambió muchos aspectos de la vida en el área latinoamericana: “Modernidad es también una concepción de la colectividad conformada por la unión voluntaria de los individuos que la componen […]. La primacía del individuo se manifiesta igualmente en lo social, en la creación de una sociedad de individuos, lo que implica, por un lado, la destrucción o por lo menos el debilitamiento de los antiguos cuerpos y, por otro, la construcción de una sociedad civil por la interiorización de la nueva imagen de lo social y por el desarrollo de las sociabilidades modernas” (Guarín-Martínez, 2014:29). El desarrollo de una nueva sociedad implicó la creación de nuevas formas de sociabilidad que permitieron la difusión de nuevas ideas y nuevos discursos. En estos espacios, inspirados en los que ya existían en Europa, los individuos se agrupaban de manera “voluntaria e independientemente de su pertenencia a los diferentes cuerpos y estamentos” (Íbidem).

La tradición del café literario, en donde los intelectuales y los escritores intercambiaban ideas, novedades y escritos, ya estaba consagrada en Europa para cuando inició en América. Según Antoni Martí Monterde en su obra “Poética del Café. Un espacio de la modernidad literaria europea”, el café, como espacio de sociabilidad, juega un papel fundamental en la literatura y cultura moderna, ya que “alguna cosa comenzó a cambiar en la literatura en el preciso instante en que alguien se sentó en una mesa de un Café, tomó un papel y se puso a escribir” (Martí Monterde, 2007:22). Al principio del siglo XX, aunque seguían existiendo prácticas sociales heredadas del siglo XIX, se crearon otras nuevas que correspondían a las necesidades de la modernidad. Si, como hace notar Gabriela Mariel Espinosa, el intelectual latinoamericano decimonónico se quedaba en lugares privados, los vanguardistas del principio del siglo XX “se encuentran impregnados de una sociabilidad amplia marcada por el periodismo, el intercambio de opiniones y la educación compartida en instituciones estatales” (Mariel Espinosa, 2004:104).

Así, el café ya no era sólo un lugar de ocio y de distracción, sino una especie de conexión entre la elite intelectual y el pueblo. Como sugiere Monterde, el café es un símbolo de la modernidad, ya que permite arreglar contrastes que parecían sin solución. En el café el intelectual puede experimentar soledad y convivencia, quedarse en su individualidad o convivir con la multitud: “un lugar cerrado, aislado y, sin embargo, penetrable, al tiempo que abierto y, no obstante, excluyente” (Martí Monterde, 2007:452). Los cafés se volvieron de esta manera en los lugares de producción artística característicos de los vanguardistas: la preocupación de los intelectuales no se enfocaba solamente en la producción cultural, sino también en su comunicación y difusión. Como sugiere Gabriela Mariel Espinosa, los cafés se volvieron una forma de sociabilidad moderna, ya que permitían “microexperiencia inmersa en la macroexperiencia de vivir en una ciudad modernizada” (Espinosa, 2004:105).

Breve cronología del estridentismo

La vida del movimiento estridentista fue corta: nació a principios de 1922 en la Ciudad de México y terminó su experiencia en Xalapa en 1927. Como vanguardia se caracterizó por un tipo de escritos, obras de arte y revistas. Como red fue el resultado del intenso intercambio que sostuvo su fundador, el poeta Manuel Maples Arce con otros artistas, escritores e intelectuales en México, América Latina y Europa.10 Manuel Maples Arce escribió en su biografía cuál era uno de los objetivos principales del movimiento:

Esta gente está durmiendo –me decía– hay que despertarla de su sueño profundo, para lo cual, es indispensable gritar, sacudirla y darle de palos si es necesario (Maples Arce, 2010:84).

El joven propuso una renovación radical de la poesía y del arte mexicano, que aún sostenía los modelos decimonónicos de los modernistas. Para lograr estos cambios el poeta veracruzano retomó el modus operandi de las vanguardias europeas: por medio de provocaciones, polémicas y del atento uso de la prensa alcanzó cierta notoriedad en los círculos culturales y literarios capitalinos, hecho que lo acercó tanto a poetas y artistas de clara fama, como José Juan Tablada y Diego Rivera, como a jóvenes poetas y pintores, como Arqueles Vela, Germán List Arzubide y Ramón Alva de la Canal entre otros.11

Maples Arce nació el 1 de mayo de 1900 en Papantla, Veracruz, primogénito de Manuel Maples Valdez, juez de primera instancia en Tuxpan. Creció en Tuxpan, cumpliendo sus estudios entre Xalapa y el puerto de Veracruz, debido a los hechos revolucionarios. En la ciudad jarocha colaboró con los diarios El dictamen y La opinión. En 1920 se mudó a la capital para estudiar la carrera de derecho; entrado en contacto con los ambientes culturales del D. F. y con las vanguardias europeas, publicó el 31 diciembre de 1921 la hoja volante Actual no. 1, que dio vida a la vanguardia estridentista.12 El primer manifiesto estridentista fue pegado por las calles de la capital el 31 de diciembre de 1921. En catorce puntos Maples Arce resumía sus ideas estéticas y empezó su campaña personal contra la “momiasnocracia” que dominaba la poesía mexicana; el término fue inventado y usado por Diego Rivera en el caligrama “Irradiador estridencial” en el primer número de la revista Irradiador, para definir a los enemigos del movimiento.

A lo largo de 1922 el joven publicó el primer libro de poesía vanguardista en México, Andamios interiores, y conoció a Arqueles Vela, Germán List Arzubide y Salvador Gallardo, quienes conformaron el primer núcleo estridentista. El segundo Manifiesto estridentista, el primero con este nombre, fue publicado en Puebla en la víspera de año nuevo de 1923. La intención de provocar y de romper con la tradición son evidentes a lo largo de todo el texto; uno de los ataques más fuertes fue dedicado al general Ignacio Zaragoza, héroe de la batalla de Puebla: “CAGUÉMONOS: Primero: en la estatua del Gral. Zaragoza, brabucón insolente de zarzuela, William Duncan del ‘film’ intervencionista del imperio, encaramado sobre el pedestal de la ignorancia colectiva” (Maples Arce & List Azurbide, 1923). Los objetivos de los ataques no eran solamente los héroes patrios que fueron instituidos a lo largo de las tres décadas del poder de Porfirio Díaz, sino todos los personajes que, según los vanguardistas, impedían la renovación social y cultural mexicana.

La obra del grupo de los estridentistas, que se había formado a lo largo de 1922, junto a la de los muralistas y de los artistas de la Escuela al Aire Libre de Coyoacán, era reflejo por un lado de la nueva cultura posrevolucionaria, enfocada en crear una nueva nación, y el otro de la modernidad del D. F., evidente sobre todo por el primer grupo, compuesto por jóvenes provincianos. Por ello, sus obras reflejan los cambios políticos, sociales y culturales que se dieron en la capital en los primeros años de la década de los veinte: la difusión del automóvil, la propagación de ideas socialistas y comunistas entre el proletariado urbano, la presencia de intelectuales provincianos y extranjeros, la obra de Vasconcelos y de los obregonistas transformaron el Distrito Federal en un gran laboratorio político, social y cultural. Obras como la Irradiación inaugural, Vrbe. Súper-poema bolchevique en 5 cantos, 11-35 P.M. Nocturno estridentista, La señorita etcétera, Esas rosas eléctricas… y El movimiento estridentista representan la mentalidad, las costumbres, las ideas y la visión de la ciudad que tenía la clase intelectual de la época.

Para hacer esto usaron la provocación, la propaganda e imágenes, los estridentistas prepararon actos públicos llamativos, como la “noche estridentista” en el Café de nadie y publicaron en este período la primera revista estridentista, Irradiador, entre septiembre y noviembre de 1923. A pesar de su breve vida editorial, la publicación tuvo excelentes participaciones de artistas nacionales (José Juan Tablada, Diego Rivera,) e internacionales (Humberto Rivas, Jorge Luis Borges, Émile Malespine, Edward Weston); analizando el formato, el diseño y la estética de la revista parece evidente la colaboración con el movimiento muralista, en esto caso representado por el codirector de la revista, Fermín Revueltas, y los autores de las ilustraciones, Jean Charlot y Leopoldo Méndez.

Para 1925 el movimiento se mudó a Xalapa, siguiendo a Maples Arce, quien fue nombrado secretario de gobierno de Veracruz por el gobernador Heriberto Jara. En su etapa veracruzana el estridentismo tomó un tinte más político, acercándose a una ideología de izquierda, apoyada por el mandatario estatal. Los jóvenes vanguardistas transformaron Xalapa en “Estridentópolis”, promoviendo y apoyando varias reformas a favor de obreros y campesinos, como la construcción del estadio de la capital y la reforma del programa escolar estatal. En la óptica de promover los logros del general Jara, instruir al pueblo y propagandear los ideales estridentistas, entre 1926 y 1927 se publicó la revista Horizonte, dirigida por Germán List Arzubide. Con la destitución del general Heriberto Jara terminó la época estridentista; debido a una crisis política y a concretas amenazas, los estridentistas huyen de Veracruz y sus vidas se dividen.

A pesar de su breve existencia (1921-1927), el estridentismo tuvo una fuerte influencia y participó en la renovación del arte mexicano al buscar la construcción de una nueva sociedad. Como se puede observar en la obra Vrbe. Poema bolchevique en cinco cantos y en la última etapa de Estridentopolis, los jóvenes estridentistas vivía entre la “revolución” y “vanguardia”. Rechazaron el sentido del futurismo y sus teorías, proyectadas hacia el futuro y conectadas con el partido fascista de Mussolini, prefiriendo el “presentismo” y creando un propio concepto de vanguardia que se radicalizó con el tiempo. Esta postura intransigente se encontraba más en contraste con la institucionalización de la revolución hecha por el gobierno federal. Los contrastes se hicieron siempre más fuertes, hasta que el resultado de estos roces fue el olvido en el cual el estridentismo fue dejado por décadas. Evodio Escalante comenta al respecto:

La unanimidad de la crítica mexicana para denostar el objeto estridentista, esto es, para excluirlo de la escena literaria y para negarle incluso su pertenencia al movimiento de vanguardia, es sin duda el resultado discursivo, todavía perdurable, de una tradición filológica conservadora y hasta reaccionaria, y por lo mismo alérgica a la noción de cambio, y de un añejo conflicto que enfrentó a los miembros de una misma generación y que los enfrascó en una lucha por la hegemonía cultural desde los tempranos años veinte (Escalante, 2010:9-10).

“Somos ya, casi los dueños del Café. De un momento a otro nos dirán: Bueno. Les parece que cerremos”

–Ya es muy tarde ¿o muy temprano?

–Es muy tarde o muy temprano, según...

–¿A dónde vamos? Acuérdate que no puedo llegar tarde.

–A un hotel. En los hoteles siempre es temprano.

–Entonces, mejor al Café de Nadie. ¿Lo conoces?

–No.

–Es encantador. Nunca hay nadie. Nadie lo espía a uno, ni lo molesta

(Citado en Schneider, 1997).

De esta manera los protagonistas de la novela El Café de nadie escrita por Arqueles Vela, deciden ir al establecimiento: un lugar sin un tiempo definido, en donde nadie molesta a los clientes. El Café de nadie fue, como dice Francisco Javier Mora, “la trinchera de una bohemia activa” (Mora, 1999:95). Con esta expresión el autor español indica la lucha hecha de estridentistas para renovar la cultura y el arte mexicano, aplicando los modelos de intelectual que los jóvenes vanguardistas habían copiado de Europa (Maples Arce, por ejemplo, dice en su autobiografía que fumaba y tomaba mucho café, ya que eran estimulantes intelectuales, como había leído en los libros que llegaban desde el viejo continente). El nuevo rol de los intelectuales, herencia de la Francia de la belle epoque tras el caso Dreyfuss, es activo y participativo, ya que ellos consideran ser los que entienden los asuntos públicos de la mejor manera: no es de sorprender que varios de ellos se involucraran en la política, como el mismo Manuel Maples Arce. En los cafés se pasó de los diálogos y las conversaciones privadas, limitadas a una élite cultural muy reducida y sin comunicación con el exterior, a una experiencia artística y cultural pública, compartida con la mayor cantidad de público posible, a causa de la nueva misión de los intelectuales en los tiempos modernos.

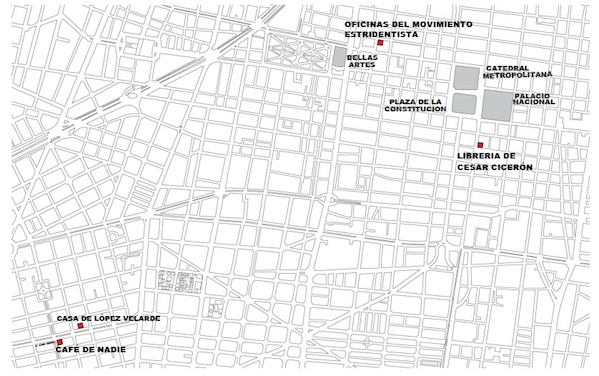

El lugar en cuestión en realidad no se llamaba Café de nadie, sino Café Europa y estaba ubicado al número 100 de la Avenida Jalisco, hoy Álvaro Obregón. Como se puede apreciar en la siguiente imagen, el sitio era céntrico, cerca de la plaza Rio de Janeiro y de la Avenida Niños Héroes en la colonia Roma Norte; se podía llegar fácilmente al café desde el Zócalo capitalino, cerca del cual se encontraban las oficinas del movimiento estridentista y la librería de Cesar Cicerón. Es posible que Maples Arce haya conocido la colonia Roma mientras frecuentaba al poeta Ramón López Velarde. La casa del autor de Suave patria estaba situada en la misma avenida del café, en el número 73. (García Barragán & Schneider, 2000) En sus memorias el veracruzano escribió al respeto: “no pocos domingos lo acompañé en sus paseos a la plaza Orizaba y a la iglesia cecina de la Sagrada Familia, a esperar la salida de misa de las muchachas”. (Maples Arce, Soberana juventud, 2010:40) Se puede hipotetizar entonces que el fundador del estridentismo ya conocía la zona cuando descubrió El Café de nadie, ya que probablemente había seguido frecuentándola después de la muerte de López Velarde, el 21 de junio de 1921. La colonia Roma, donde se ubicaba el café, era de reciente constitución, ya que había sido construida a partir de 1902 y era destinada a la burguesía medio-alta pre y post revolucionaria. Las avenidas eran de estilo europeo, similares a las parisinas, anchas y arboladas, pensadas para una metrópolis moderna (Santa María, 1993). No debe entonces sorprender el atractivo que un café ubicado en esta colonia representaba para los jóvenes vanguardistas.

Cuadro I

Ubicación de los lugares de sociabilidad del grupo estridentista en 1923 y 1924

(Mancilla Ortiz, 2016).

La actividad de los estridentistas en el café era incesante, tanto que muy pronto lo prefirieron a sus “oficinas” ubicadas en calle Donceles 19, donde estaba la sede oficial del movimiento. El nuevo nombre del Café fue una invención del periodista Febronio Ortega del semanal El Universal Ilustrado.13 Rubén Salazar Mallen se refería atinadamente al café en su artículo “Diego Rivera y los escritores mexicanos”, como la “capilla” de los estridentistas (Salazar Mallén, 1986:207) Como cualquier lugar “sagrado”, tenía su mito fundacional:

[Maples Arce] Iba por la Avenida Jalisco, cuando al pasar por una puerta sintió la soledad de un establecimiento que lo invitaba a pasar; penetró, saludó seguro de que no había ninguno que le respondiera y se sentó a la mesa; luego fue a la pieza siguiente donde una cafetera hervía el zumo de las noches sin rumbo y se sirvió una taza; regresó a su mesa y bebió en el tiempo su café. Al concluir, regresó la taza a su sitio, puso en el contador el precio que solicitaba la tarifa y se marchó. Había descubierto el Café de Nadie” (List Arzubide, 1980:24).

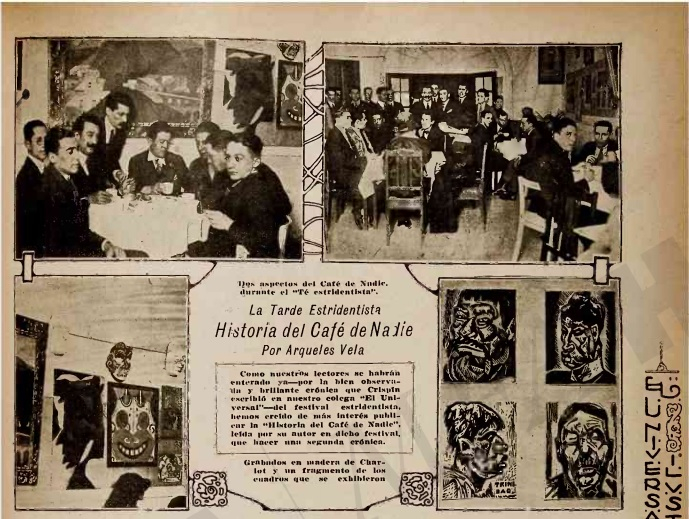

Imagen I

Interior del Café de nadie

Foto publicada en el artículo de Febronio Ortega “Zig zags en la República de las Artes: Maples Arce arremete contra todo el mundo” en: El Universal Ilustrado (septiembre de 1923).

List Arzubide comentaba que Maples Arce se hizo amigo “de la clientela que estaba a punto de llegar al establecimiento, pero se deshacía en la entrada sin penetrar nunca” y “había dado propinas sonoras a una mesera incógnita” (List Arzubide, 1980:25). Esta descripción del Café de nadie, bastante difícil de entender, viene explicada de mejor manera por Arqueles Vela en “Historia del Café de nadie”, un artículo que fue publicado en El Universal Ilustrado el 17 de abril de 1924.

Es un Café sombrío, huraño, sincero, en el que hay un consuetudinario ruido de crepúsculo o de alba. De nadie. Por eso Ortega lo ha llamado así. No soporta cierta clase de parroquianos, ni de patrones ni de meseros. Es un Café que se está renovando siempre, sin perder su estructura ni su psicología. No es de nadie. Nadie lo atiende, Nadie lo administra. Ningún mesero molesta a los parroquianos, ni les sirve... Por esta peculiaridad somos los únicos que se encuentran bien en su sopor y en su desatención. Somos los únicos parroquianos del Café. Los únicos que no tergiversan su espíritu. Hemos ido evolucionando hasta llegar a ser nadie. Para que sea nuestro y exclusivo (Schneider, 1997:72-73).

Esta descripción es definida por Carmen de Mora como un “retrato psicológico”14 de estos intelectuales provenientes de provincia que se apoderaban de espacios residuales en la ciudad para convertirlos en sus centros de difusión. El mismo Arqueles Vela, en la introducción del artículo escribía que “Como nuestros lectores se habrán enterado ya –por la bien observada y brillante crónica que Crispín escribió en nuestro colega El Universal– del festival estridentista, hemos creído de más interés publicar la Historia del Café de nadie, leída por su autor en dicho festival, que hacer una segunda crónica”. No una crónica entonces, sino la descripción del sentir de los jóvenes vanguardistas, que nos ayuda también a entender de mejor manera a los estridentistas, en búsqueda de un continuo cambio y de liberarse de las obligaciones y constricciones sociales y culturales de la época.

Los estridentistas eran el resultado de una época de lucha social en toda Latinoamérica, como otras vanguardias que surgieron en todo el continente, como los ultraístas en Argentina, los modernistas en Brasil y el grupo Amauta en Perú (Franco, 1985:80). Estos “ismos”, aunque contenían influencias e inspiraciones europeas, querían introducir nuevas ideas, contenidos y vida a la cultura de cada país. Como los futuristas, los estridentistas eran unos jóvenes que querían cambiar el arte y la literatura mexicana la cual definían “momificada”. Maples Arce buscaba “un arte que correspondiera a mi propio gusto y no al halago de los demás. Promovía algo nuevo”. Además, el autor afirma: “Yo intuía, como José Juan Tablada, que el arte, al igual que la vida, es movimiento, y que no puede estacionarse” (Maples Arce, 2010:81-82). Estas ideas fueron el “pegamento” entre los jóvenes artistas. Es muy probable que en las reuniones y en las tertulias que los estridentistas tuvieron en el Café de nadie sirvieran para difundir estas ideas y para recibir las novedades europeas que llegaban por medio de los artistas que acababan de regresar a México desde el viejo continente, como Diego Rivera, Jean Charlot y David Alfaro Siqueiros. No todas las posturas futuristas fueron adoptadas por los vanguardistas mexicanos: si el culto a la velocidad y a la maquina era aceptado con entusiasmo, el belicismo, el culto a la guerra y la violencia eran rechazados. De igual manera la eliminación de la sintaxis futurista fue rechazada, prefiriendo una forma de escribir más tradicional. Los estridentistas adaptaron las ideas vanguardistas europeas a la realidad mexicana, creando de esta manera un movimiento totalmente original.

Imagen 2

El Café de nadie

Óleo y collage sobre tela. Ramón Alva de la Canal, 1930.

El sentido que buscaba esta vanguardia y el modo en que esto se vinculó al Café como espacio de sociabilidad se plasmaron en el cuadro de Ramón Alva de la Canal, de 1930.15 Como dice Elissa J. Rashkin en su libro La aventura estridentista, “esta atractiva composición trasmite […] la esencia del misterio de la vanguardia. No sorprende que se haya convertido en la representación por excelencia del movimiento estridentista” (Rashkin, 2014:136). La obra es un retrato colectivo que representa a los principales integrantes del movimiento estridentista, reunidos alrededor de una mesa tomando café. Al centro de la escena se encuentra el fundador y principal animador de la vanguardia, Manuel Maples Arce, caracterizado por un traje color azul con una flor roja. En la esquina izquierda se encuentra el brazo derecho de Maples Arce, Germán List Arzubide, y al otro extremo el doctor Salvador Gallardo. Bajo de él, caracterizado con una melena, se identifica el guatemalteco Arqueles Vela, autor de la novela El café de nadie. En la parte inferior del cuadro se encuentran los artistas del movimiento, contrapuestos a los escritores y poetas que se localizan en la parte superior. En la esquina derecha encontramos al autor del cuadro, Ramón Alva de la Canal, identificado por su pipa. A su lado, en posición central, estilizado de manera extrema, el artista Salvador Cueto y finalmente en la esquina izquierda el grabador Leopoldo Méndez, representado con un triángulo rojo con un ligero mechón. Ramón Alva de la Canal completa el cuadro pegando recortes de periódicos y libros que tratan sobre el estridentismo.

De hecho, la elección del “Café de nadie” como título y ambientación de la obra de Ramón Alva de la Canal no es casual puesto que era el lugar de reunión de los estridentistas. En este caso representa no sólo a los protagonistas del movimiento, sino a las redes que habían sabido construir y su espacio de sociabilidad. Es evidente cómo los autores presentes en el cuadro son solamente una parte de las redes intelectuales que se desprendían de ellos; tomando el solo ejemplo de Maples Arce, su red incluía, además de los estridentistas, varios de los más famosos muralistas, como Diego Rivera y Jean Charlot; personajes del mundo de la política, como José Vasconcelos y Alfonso Cravioto; y vanguardistas de fama internacional, como Jorge Luis Borges y Guillermo de Torre. Es fácil intuir cómo, gracias al espacio de sociabilidad del “Café de nadie”, las ideas vanguardistas y de renovación cultural y social no circularon solamente entre los jóvenes estridentistas, sino también entre los clientes del sitio.

En este lugar, List Arzubide imaginó el primer encuentro entre el fundador del estridentismo y el guatemalteco Arqueles Vela por medio de un dialogo onírico. Con este encuentro entre los dos jóvenes intelectuales el estridentismo, que hasta el momento estaba conformado sólo por Maples Arce, se transformó en movimiento: el Café de nadie se vuelve de esta manera el lugar fundacional.16 Maples Arce, en el segundo volumen de sus memorias, Soberana juventud, habla sobre las actividades estridentistas en el Café de nadie: “[…] entrábamos al café Europa, que Arqueles bautizó con el nombre del Café de Nadie, tema de uno de sus libros. En un rincón, aislados por sus paradojas y mis idealizaciones, sorbíamos nuestro café y preparábamos entusiastas proyectos”.17 Entre estos proyectos se encuentra la primera revista estridentista: “de una de estas conversaciones surgió la idea de hacer la revista Irradiador, que emprendí en colaboración con Fermín Revueltas” (Maples Arce, Soberana juventud, 2010:90).

Otro soporte a través del cual se plasmó la importancia de este espacio fue “El Café de Nadie”, novela corta de casi diez páginas escrita por Arqueles Vela y publicada en 1926 por la editorial de la revista Horizonte (con sede en Jalapa bajo la dirección de List Arzubide). La trama es de difícil comprensión debido a la sucesión temporal no lineal y se encuentra dividida en diez secuencias narradas en tercera persona. Inicia presentando y caracterizando al café, a los clientes (definidos como parroquianos) y a los meseros. Un par de los parroquianos son descritos de mejor manera y parecen corresponder a dos de los principales estridentistas: uno es dinámico e inquieto (probablemente Manuel Maples Arce), el otro tranquilo y cansado (el mismo Arqueles Vela). El personaje principal del cuento es Mabelina, estereotipo de la mujer moderna, que se presenta acompañada por varios de sus amantes, con los cuales interactúa en el café, según la personalidad de los diferentes hombres. Además de describir los estados de ánimo que se vivían en el café, la obra de Arqueles Vela nos permite de ver el impacto de la modernidad en la Ciudad de México: Mabelina, la mujer moderna, los transportes, la vida nocturna, los diferentes intelectuales que animaban la vida capitalina de la época.

Aunque es imposible conocer a todos los integrantes que visitaron el Café, Luis Mario Schneider en su obra El estridentismo o una literatura de la estrategia, enumera los artistas que de alguna manera participaron en las actividades en el Café de nadie, describiendo las actividades principales de los vanguardistas:

En rigor, los clientes asiduos del Café, además de Maples Arce, eran Arqueles Vela, Salvador Gallardo, Germán List Arzubide –cuando podía realizar sus escapadas de Puebla al D. F.– Luis Marín Loya, Febronio Ortega, Miguel Aguillón Guzmán, Gastón Dinner, Francisco Orozco Muñoz, los músicos Manuel M. Ponce y Silvestre Revueltas, y el grupo de pintores que colaboraban estrechamente con el movimiento: Diego Rivera, Leopoldo Méndez, Germán Cueto, Ramón Alva de la Canal, Jean Charlot y Fermín Revueltas. Es de suponerse que además de conversaciones y discusiones entre tazas de café, alcohol y cigarrillos, se realizaban los fundamentales proyectos para la conducción del movimiento: exposiciones, la gestación de una editorial y la creación de la segunda revista estridentista Irradiador (Schneider, 1997:80).

Un impacto visible de lo que se concretó en el este lugar fue “Irradiador. Revista de vanguardia –proyector internacional de nueva estética publicado bajo la dirección de Manuel Maples Arce & Fermín Revueltas” fue la primera revista publicada por el movimiento estridentista, que salió a la luz en septiembre de 1923 (una de las primeras de este tipo en el espacio latinoamericano), caracterizada por provocaciones, poemas estridentistas, obras de arte y artículos de actualidad. Las colaboraciones de Irradiador, además de los autores estridentistas, incluyeron la de artistas de fama internacional, como Diego Rivera, Jorge Luis Borges y Edward Weston. Entre los diversos artículos sobresalen la Irradiación inaugural de Manuel Maples Arce, el caligrama Irradiador estridencial de Diego Rivera y los grabados en madera de Jean Charlot. La Irradiación inaugural que abre el primer número de la revista es un verdadero ataque estridentista al lector: escrito por Maples Arce, List Arzubide, Vela y Gallardo, este editorial-manifiesto mezcla un estilo de consultorio médico, anuncios de ocasión, ironía y ataques directos al lector, que es definido como “un enfermo”; a quien los autores aconsejan atenderse con el “Doctor Inverosímil” y curarse con la “irradioscopia” y “estridentoterapia”. La “irradiación” parece tener como objetivo el despertar al lector de la vida monótona y siempre igual de la ciudad moderna, casi plagada por los anuncios y los anuncios de distintos productos.18

No obstante su modernidad y las colaboraciones excelentes, la revista tuvo una vida breve, de apenas tres números, entre septiembre y noviembre de 1923. La idea nació en el Café de nadie, pero se concretizó en otro lugar: “Nos instalamos con un anuncio muy espectacular que pintó Revueltas en la librería que César Cicerón acababa de inaugurar en la avenida Madero” (Maples Arce, Soberana juventud, 2010:90-91). Es interesante notar que muchos de los clientes del café señalados por Schneider publicaron en la revista: entre los estridentistas publicaron Maples Arce, Arqueles Vela, Salvador Gallardo, Germán List Arzubide, Gastón Dinner. La parte gráfica fue curada por artistas como Diego Rivera, Leopoldo Méndez, Jean Charlot y Fermín Revueltas. Debido a la importancia del Café de nadie para los estridentistas, no es de sorprender que en este lugar sagrado, donde –para decirlo con las palabras de Arqueles Vela– los únicos “parroquianos” eran los vanguardistas, se haya organizado el evento que fue el punto más alto de la parábola estridentista en la capital mexicana, la “noche estridentista”.

El evento fue organizado el 12 de abril de 1924 y presentó al público las obras de poetas, escritores, pintores, escultores, fotógrafos y músicos que pertenecían o apoyaban el movimiento estridentista. Según List Arzubide fue “una tarde iluminada de carteles cinco mil boletos vendidos con diez días de anticipación aseguraban el éxito; subterráneamente los políticos preparaban sus porras compradas de lance en la desvergüenza para atacar a los expositores; la realidad frustró sus afanes; palidecieron ante la multitud que llenó de hurras a los presentadores y aplaudió la irreverencia de los introductores de los gritos” (List Arzubide, 1980:22). Aunque posiblemente el número de asistentes haya sido exagerado por el autor, la tarde fue un éxito: varios poetas, entre los cuales estaban Germán List Arzubide y Maples Arce, declamaron algunos de sus poemas; por su parte, Arqueles Vela leyó algunos extractos de su novela El Café de nadie, mientras el público podía admirar las obras de arte exhibidas hechas por Jean Charlot, Leopoldo Méndez, Ramón Alva de la Canal y Germán Cueto, acompañado por la música estridentista compuesta probablemente por Silvestre Revueltas.19 Las evidencias sobre este evento son fragmentarias; las primeras noticias vienen de los artículos que aparecieron en varios periódicos capitalinos. En El Universal Ilustrado del 14 de abril se encuentran fotografías del evento y la crítica del periodista y simpatizante del movimiento, Guillermo Castillo, quien acusa a los estridentistas, los cuales “se reúnen, se agrupan en cenáculo; como los burgueses del Arte”.20 Más favorable el artículo firmado por Crispín en El Universal, quien declara: “nos quedamos un momento maravillados” al admirar las obras y escuchando las declamaciones. El mismo periodista nos trasmite unos elementos típicamente vanguardistas que caracterizaron el evento, como el licor que se ofreció antes de las lecturas, “Abismo sub-consciente. Conglomerados alcohólicos de Vera de Córdoba. Éxtasis 85 igual P.R.2”.

Imagen 3

La Tarde Estridentista: Historia del Café de nadie

Artículo de Arqueles Vela, El Universal Ilustrado, 17 abril de 1924.

Así, la tarde estridentista y el Café de nadie son dos elementos novedosos en el panorama cultural e intelectual de la Ciudad de México de los años 20 porque aunque los cafés en la Ciudad de México ya tenían décadas, los estridentistas los viven y los utilizaron de manera diferente. Como comenta Elissa J. Rashkin en La aventura estridentista, la idea del café como lugar de reunión y de difusión de ideas para artistas e intelectuales se encontraba en un estado embrionario en la capital mexicana de los años 20 (Rashkin, 2014). La tradición del café literario, en donde los intelectuales y los escritores se intercambiaban ideas, novedades y escritos, ya se acostumbraba en Europa desde el siglo XIX, y había evolucionado con el tiempo, así como evolucionaba la figura del intelectual.

Conclusiones

A partir de lo analizado consideramos que el estudio de los espacios de sociabilidad es útil para entender las relaciones que se dieron al interior y al exterior de un grupo intelectual. Como bien dice Chapman Quevedo, gracias a la sociabilidad “las asociaciones generaron nuevas formas de relación de poder que les permitió a diversos individuos la actuación en ciertas esferas antes inaccesibles para ellos” (Chapman Quevedo, 2015:31). Encontrar cómo se dieron unas relaciones en determinados espacios de sociabilidad permite determinar y reconstruir relaciones o elecciones de los integrantes. Pese a esto, el análisis de este campo se encuentra aún en proceso de construcción bien explicada por Jordi Canal:

Estamos ante un campo con grandes posibilidades para futuras investigaciones y, asimismo, lo que desde mi punto de vista resulta fundamental, para replantear viejos problemas con una nueva mirada (Canal, 1999:121).21

En cuanto al caso específico del estridentismo, lo expuesto sobre el Café de nadie nos permite entender por qué fue un espacio de vital importancia y de qué forma contribuyó de manera fundamental a la difusión de las ideas y de las obras estridentistas. Con la velada estridentista del 12 abril de 1924, el café abrió las puertas del arte vanguardista al gran público, permitiendo que el estridentismo se percibiera como el arte surgido de la revolución mexicana, antes de terminar en el olvido durante décadas. El café fue también una especie de oficina y de taller literario artístico donde Maples Arce y Revueltas idearon la revista Irradiador, primer intento del grupo por salir públicamente de su círculo. Las leyendas que surgieron alrededor del café, los mitos y la “sacralidad” asociadas, indican su importancia no sólo como lugar de agregación, sino también como elemento de difusión e intercambio de ideas.

Todo esto no puede ser entendido sin relacionarlo al concepto de vanguardia (y por lo tanto de arte). El estridentismo, a pesar de su breve existencia (1921-1927), tuvo una fuerte influencia y participó en la creación del arte mexicano posrevolucionario. Retomando la Begriffgeschichte de Koselleck, se puede definir al estridentismo como una de las polisemias del concepto de vanguardia (Koselleck, 2001). Su aparición fue el resultado de un proceso de transformación global, conectado a la primera guerra mundial y a la Revolución rusa, con expresiones especificas propias debidas a la Revolución mexicana. Sin embargo, pese a que compartió varios elementos comunes a las vanguardias internacionales, con la adopción de la ideología social revolucionaria se separa totalmente de los otros -ismos. Así, el movimiento mexicano retomó unas características de las vanguardias europeas, agregando otras más conectadas con la realidad mexicana y enfocándose en la política y en la sociedad posrevolucionaria.

Relacionando este concepto con el nacimiento de los cafés como espacios de sociabilidad modernos en América Latina, es evidente que los estridentistas fueron parte del movimiento cultural que en el México de la década de 1920 intentaba acercarse a la opinión pública. De este modo, los espacios de sociabilidad asumen en la historia de los movimientos de vanguardia una importancia particular, siendo al mismo tiempo escenario, medio receptor y difusor de ideas, lugar de creación de vínculos de diferente tipo.

De hecho, si pensamos los espacios de sociabilidad como lo hacía el historiador Agulhon, el Café de nadie fue un espacio de sociabilidad informal al mezclarse en él elementos de la vida pública y privada de sus actores (Agulhon, 2009). Pese a esto, tiene características de los espacios formales, dado que, a su manera, fue una especie de institución por los estridentistas en la medida que sirvió para la institucionalización del grupo. Por ello, creemos necesario seguir pensando en la diferenciación de estos espacios y en las implicancias que tuvieron en una vida intelectual como la mexicana donde conviven rasgos tradicionales con modernos, superposición de funciones debido a la falta de profesionalización de la vida artística y literaria.

Bibliografía

Agulhon, M. (2009). El círculo burgués. La sociabilidad en Francia, 1810-1848. Buenos Aires: Siglo XXI.

Bruno, P. (2012). “El Círculo Literario (1864-1866): un espacio de conciliación de intereses”, en: Prismas, Revista de historia intelectual (16), 167-170.

Bruno, P. (2012a). “Presentación”, en: Prismas, Revista de historia intelectual (16), 161-166.

Canal, J. (1999). “Los estudios sobre la sociabilidad en España, una revisión”, en: Arxius de sociología (3), 111-132.

Chapman Quevedo, W. (Ene - Jun de 2015). “El concepto de sociabilidad como referente del análisis histórico”, en: Investigación & Desarrollo – Revista Latinoamericana de ciencias Sociales y Desarrollo Humano, 23 (1), 3-37.

Concepción Lorenzo, N. (marzo de 2016). “Ramón Gómez de la Serna y Arqueles Vela: la novela esponja”, en: Revista de Filología (34), 73-95.

De Mora Valcárcel, C. (1997). “Notas sobre «El café de Nadie» de Arqueles Vela”, en: Anales de Literatura Hispanoamericana, 26 (2), 249-257.

Escalante, E. (2010). Elevación y caída del estridentismo. México:CNCA.

Espinosa, M. G. (diciembre de 2004). “Lugares de encuentro:el cafe y el taller literario en el Mexico de los años 20”, en: Anclajes, VIII (8), 101-119.

Franco, J. (1985). La cultura moderna en América Latina. México:Grijalbo.

García Barragán, E., & Schneider, L. (2000). Ramón López Velarde: álbum. México:UNAM.

González Fernández, M. (2010). “La philosophie dans le boudoir. La tertulia ilustrada en Galicia a fines del siglo XVIII: filosofía y opinión pública” en: Dieciocho, 33.2, 383-410.

González, P. (2004). “La « sociabilidad » y la historia política”, en: A. S. E. Pani, Conceptuar lo que se ve. François-Xavier Guerra, historiador. Homenaje. México:Instituto Mora, 419-460.

Guarín-Martínez, Ó. (abril de 2014). “La sociabilidad política: un juego de luces y sombras”, en: Memoria y Sociedad, 14, 25-36.

Guereña, J. (2001). “Un ensayo empírico que se convierte en un proyecto razonado:notas sobre la historiografía de la sociabilidad”, en: Valín, A. (director). La sociabilidad en la historia contemporánea. Reflexiones teóricas y ejercicios de análisis (13-29). Ourense:Duen de Bux.

Gurvitch, G., & Uranga, E. (1946). “La vocación actual de la sociología”, en: Revista mexicana de sociología, 8 (3), UNAM, 405-419.

Hernández Palacios, E. (1997). “Entrevista con Germán List Arzubide”, en: K. C. Monahan, Estridentismo vuelto a visitar. Veracruz:Cuadernos cultura popular, 65-80.

Hernández Peñaloza, A. (julio de 2013). “Las redes intelectuales como mecanismos que permiten la constitución de la teoría y crítica literaria”, en: Anos 90, 20 (37), 93-114.

Koselleck, R. (2001). Los estratos del tiempo: estudios sobre la historia. Barcelona:Paidós.

List Arzubide, G. (1980). El movimiento estridentista. México:Federación Editorial Mexicana.

Mancilla Ortiz, B. (18 de diciembre de 2016). Bibliocad. Obtenido de: http://www.bibliocad.com/biblioteca/distrito-federal--ciudad-de-mexico_75456

Mann, P. (1991). The Theory-Death of the Avant-Garde. Bloomington:Indiana University Press.

Maples Arce, M. (1923). “Irradiación inaugural”, en: Irradiador, 1.

Maples Arce, M. (2010). Soberana juventud. Xalapa:Universidad Veracruzana.

Maples Arce, M., & List Azurbide, G. (1 de enero de 1923). “Manifiesto estridentista”, en: Manifiesto estridentista. Puebla:Ediciones de Horizonte.

Mariel Espinosa, G. (diciembre de 2004). “Lugares de encuentro: el café y el taller literario en el México de los años ‘20”, en: Anclajes, 101-119.

Martí Monterde, A. (2007). Poética del café: Un espacio de la modernidad. Barcelona:Anagrama.

Merbilhaá, M. (2012). “El estudio de las formas materiales de la sociabilidad intelectual Algunas cuestiones metodológicas en torno a las redes entre escritores latinoamericanos en Europa (1895-1914)”. VIII Congreso Internacional de Teoría y Crítica Literaria Orbis Tertius (pág. en línea). La Plata:Universidad Nacional de La Plata. Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación. Centro de Estudios de Teoría y Crítica Literaria. Recuperado el 8 de diciembre de 2016, de: http://www.memoria.fahce.unlp.edu.ar/trab_eventos/ev.2374/ev.2374.pdf

Mojarro Romero, J. (2009). “Crisis de identidad y modernidad en el Café de Nadie de Arqueles Vela”, en: ITINERARIOS, 9, 53-64.

Molina, J. L. (2001). El analisís de redes sociales: una introducción. Barcelona:Bellaterra.

Mora, F. (1999). El ruido de las nueces. List Arzubide y el estridentismo mexicano. San Vicente del Raspeig:Publicaciones Universidad de Alicante.

Ortega, F. (1923). “Zig zags en la República de las Artes: Maples Arce arremete contra todo el mundo”, en: El Universal Ilustrado: Semanario artístico popular, 30-31.

Rashkin, E. J. (2014). La aventura estridentista. Historia cultural de una vanguardia. México:FCE.

Rimbaud, A. (20 de diciembre de 2016). Des lettres - Le site des correspondances et des lettres. Obtenido de http://www.deslettres.fr/lettre-darthur-rimbaud-a-paul-demeny-dite-lettre-du-voyant-je-est-un-autre/

Salazar Mallén, R. (1986). “Diego Rivera”, en: E. García Barragán, & L. Mario Schneider, Diego Rivera y los escritores mexicanos, antología de textos acerca del pintor. México:UNAM.

Sánchez-Blanco Parody , F. (2002). El Absolutismo y las Luces en el Reinado de Carlos III. Madrid:Marcial Pons.

Santa María, R. (1993). “La Colonia Roma a comienzos del siglo XX – Arquitectura Patrimonial en ciudad de México”, en: Arquitecturas del Sur, 10 (19), 13-20.

Schneider, L. M. (1997). El estridentismo o una literatura de la estrategia. México:CONACULTA.

Thompson, J. (1996). “La teoría de la esfera pública”, en: Voces y culturas (10), 81-110.

Thompson, J. (enero-junio de 2011). “Los límites cambiantes de la vida pública y la privada”, en: Comunicación y sociedad (15), 11-42.

Uría, J. (2008). “Sociabilidad informal y semiótica de los espacios. Algunas reflexiones de método”, en: Studia Historica. Historia Contemporánea, 26, 177-212.

Valdivia, B. (2015). “La vanguardia estridentista”, en: Guedea, R. Historia crítica de la poesía mexicana. México:FCE, 383-404.

Vela, A. (17 de abril de 1924). “La Tarde Estridentista: Historia del Café de Nadie”, en: El Univeral Ilustrado, 37, 57.

Zurián de la Fuente, C. (2010). Estridentismo: gritería provinciana y murmullos urbanos: la revista Irradiador. México:UNAM.

Notas

Notas de autor