Capital social digital: las herramientas digitales como amplificadoras de la sociedad civil

DIGITAL SOCIAL CAPITAL: DIGITAL TOOLS AS AMPLIFIERS OF CIVIL SOCIETY

Capital social digital: las herramientas digitales como amplificadoras de la sociedad civil

BARATARIA. Revista Castellano-Manchega de Ciencias Sociales, núm. 26, pp. 31-48, 2019

Asociación Castellano Manchega de Sociología

Recepción: 26 Marzo 2019

Corregido: 10 Julio 2019

Aprobación: 10 Septiembre 2019

Resumen: La denominada Web 2.0 se identifica con el uso de diferentes herramientas digitales generadas en torno a los conceptos de colaboración o participación. El objetivo de esta investigación es el análisis y categorización de diversas herramientas digitales de libre acceso que la sociedad civil utiliza de forma colaborativa, permitiendo modificar la sociedad en beneficio de todos, generando así capital social digital. Este trabajo analiza el concepto de “capital social” y su transición hacia lo digital. La metodología utilizada es una hoja de análisis donde se propone una clasificación de aquellas iniciativas que implican una mayor participación, autogestión, control y desarrollo por parte de la ciudadana sobre sus intereses propios, sin intermediarios. En conclusión, el uso adecuado de determinadas herramientas tecnológicas proporciona a la sociedad civil la posibilidad de generar capital social digital para el bien común.

Palabras clave: Sociedad civil, capital social digital, herramientas digitales, participación ciudadana, redes sociales.

Abstract:

The so-called Web 2.0 will be identified with the use of different digital tools generated around the concepts of collaboration or participation. The objective of this research is the analysis and categorization of diverse digital tools of free access that the civil society uses in a collaborative way, allowing to modify the society in benefit of all, thus generating digital social capital. This paper analyzes the concept of "social capital" and its transition to digital. The methodology used is an analysis sheet, which proposes a classification of those initiatives that involve greater participation, self-management, control and development by citizens over their own interests, without intermediaries. In conclusion, the appropriate use of certain technological tools provides civil society with the possibility of generating digital social capital for the common good. Civil society; Digital social capital; Digital tools; Citizen participation; Social networks.

Keywords: Civil society, Digital social capital, Digital tools, Citizen participation, Social networks.

1. INTRODUCCIÓN

En las últimas décadas gracias a las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) y, en especial, a Internet y las herramientas digitales, se ha amplificado el incremento de la cooperación, contribución y la reciprocidad de la sociedad civil. Ello ha generado un incremento de cohesión social, lo que contribuye a una mayor generación de capital social. Muchas de esas herramientas digitales han cambiado la naturaleza de las relaciones entre individuos, organizaciones, instituciones, estados, países, y de las interacciones en todos sus niveles: individuales, colectivos, públicos, privados, en la forma de gestionar la información, en la manera de vivir y asumir el tiempo y el espacio y, en los usos y prácticas sociales.

En un pasado no muy lejano y en nuestro presente podemos observar a escala mundial que las personas, colectividades y organizaciones de la sociedad civil están viviendo un proceso de desarrollo, evolución y maduración, así como reconquistando espacio para emplazar sus temas de preocupación y demandas comunes con el objetivo de mejorar su calidad de vida. Sin olvidar que también existe un amplio sector indiferente y centrado en el individualismo. Es fundamental ayudar a priorizar el valor y la necesidad de una sociedad civil en movimiento y empoderada, que intervenga conjuntamente, en redes, articulando fuerzas, para así democratizar nuestra sociedad y edificarla conjuntamente. La sociedad civil es instada para que a su vez solicite al Estado a construir instituciones más fuertes. Las reivindicaciones por parte de la sociedad civil son la base que legitima las transformaciones a partir de sus protestas y demandas. El uso de las TIC por parte de la sociedad civil puede ayudar a conseguir muchos de estos objetivos, y así es que la percepción de la ciudadanía sobre las ventajas de los recursos on line, y más concretamente de la Web 2.0, es acertada, pues crean “espacios virtuales de interacción” entre personas y “servicios web basados en la inteligencia colectiva y la participación social”. Estas enormes potencialidades hacen que la Web 2.0 fomente “la participación colectiva y gratuita basada en tecnologías abiertas, flexibles y fáciles de utilizar” por la ciudadanía (Tejada, 2012:2).

Las herramientas digitales, desde esta perspectiva, pasan a ser consideradas como aliadas de la sociedad civil, y facilitan la expresión de las preocupaciones y la defensa de los intereses sociales, siendo conscientes de la manipulación y control de ciertas multinacionales tecnológicas promovedoras de estas herramientas como Google, Amazon, Microsoft, etc.

2. OBJETIVOS Y METODOLOGÍA

Esta investigación tiene como objetivo el análisis y clasificación de algunas de las principales herramientas digitales que esta nueva sociedad digital emplea para organizarse y colaborar de manera conjunta para la consecución de un bien común. Para ello, se estudiará la incidencia y repercusión de la llegada de las nuevas (TIC) en la sociedad civil, prestando especial atención a uno de los máximos exponentes de la Web Social, las redes sociales digitales, pero también en la emergencia de otros espacios o aplicaciones que permiten alcanzar estas metas comunes. Del mismo modo, este trabajo reflexionará sobre las transformaciones acontecidas en el capital social y se propondrá la utilización del término capital social digital.

Teniendo en cuenta estos objetivos se ha realizado una revisión documental de los principales informes oficiales y académicos sobre la materia. Ello nos permitirá contextualizar nuestro trabajo dentro de las principales teorías de la Sociología y aproximarnos a los conceptos de sociedad civil y capital social. Por otro lado, se ha realizado una búsqueda y análisis de algunas de las herramientas digitales que empoderan a los ciudadanos para alcanzar sus objetivos individuales y colectivos.

3. HERRAMIENTAS DIGITALES: SOCIEDAD CIVIL Y CAPITAL SOCIAL

Internet ha transformado la vida diaria de los países desarrollados, y al mismo tiempo de los países en vías de desarrollo (con acceso y formación a las TIC), de la misma manera que ocurrió en las épocas de las revoluciones técnicas e industriales de siglos pasados. Gracias a los servicios de la sociedad de la información y el conocimiento definidos como: “servicios prestados normalmente a título oneroso, a distancia, por vía electrónica y a petición individual del destinatario” (Del Peso, 2011:757) lo que se conoce como comercio electrónico.

No solo la sociedad civil se ha transformado paulatinamente respecto a la práctica de consumo, también las empresas han cambiado su manera de vender sus productos y servicios, su autogestión y gestión de clientes, proveedores, estructura, organización. Así lo afirma Weigend: “vivimos la época del e-commerce, en donde la empresa es el centro del universo. Sigue el me-commerce, en donde el cliente es el centro y decide qué quiere, a qué precio, con qué condiciones. Viene luego el we-commerce, el mercadeo social, en donde el comportamiento de compra y gustos lo dicta el entorno de cada quien” (Redacción Tecnología, 2012). Todo ello emana y se está llevando a cabo gracias a la filosofía 2.0, basada en la comunicación bidireccional y sincrónica, participación, colaboración e intercambio y, a las herramientas que también se generaron y se crean actualmente, no solo por las grandes empresas tecnológicas, sino también por la sociedad civil, la cual es definida por Requena como:

“Aquella que alude a las organizaciones, movimientos y asociaciones, así como a las relaciones entre ellas; es decir, a todo aquello que no es ni Estado ni mercado, pero que necesita de ellos para sobrevivir […]. La sociedad civil se convierte de este modo en un espacio propicio para ejercer los principios de la ciudadanía democrática, es decir: la participación, […] entendida como un conjunto interrelacionado de grupos intermedios entre el individuo y el Estado” (Requena, 2008: 8).

Es a través de la sociedad civil donde se expresa toda la fuerza la acción colectiva. Esta potencia colectiva es la encargada de producir movimientos y tendencias sociales, encargados de mover las potencialidades, recursos e intereses colectivos en beneficio de todos, generando así capital social. De ahí que se pueda considerar a las redes como uno de los pilares básicos de la sociedad off- line y on-line.

Actualmente en el hábitat virtual en el que vivimos, tanto Internet como diferentes herramientas digitales, junto con la filosofía 2.0, se instauran y se establecen para quedarse como un recurso y canal útil muy rentable para la ejecución de una política, economía, sanidad y, en definitiva, una cultura digital, que ha incorporado una nueva forma de comunicación, información e interacción que se traduce en nuevas maneras:

a) De movilización, es decir, donde la sociedad civil tiene la oportunidad de instituirse y organizarse por sí mismos al margen de las instituciones y partidos políticos.

b) Donde hay una mayor accesibilidad por parte de los ciudadanos a las plataformas que les permiten controlar las funciones y actividades de sus representantes lo que genera la tan deseada transparencia política y, con la libertad para sacar a la luz y conseguir cambiar el voto de los eurodiputados a través de la red social Twitter, por ejemplo.

c) Donde se fomenta la participación ciudadana y su promoción como un derecho de la sociedad civil olvidado en las sociedades democráticas. Además, gracias a esta participación se ejerce una de sus funciones sociales más importante que es la promoción y el impulso del capital social. Esta participación es imprescindible para hacer pueblos y ciudades más sostenibles socialmente, económicamente y ambientalmente, es decir, transformación social real.

d) Aparecen nuevos líderes de opinión, ciudadanos de toda índole: estudiantes, académicos, minorías, activistas, etc.

e) Se desarrolla y amplifica una conciencia sobre el entorno social y medioambiental.

f) Instauración de agendas ciudadanas (iniciativas generadas por parte de la ciudadanía que posibilitan identificar, de modo colaborativo, asuntos de utilidad para la colectividad y los sujetos vinculados con las mismas, además de las estrategias de influjo para el emplazamiento de estos temas en la agenda pública) ayudan al fortalecimiento de la sociedad civil.

g) Proporcionan visibilidad mediática al ciudadano.

En resumen, el propósito fundamental es la búsqueda de soluciones a los distintos tipos de problemas sociales por parte de la ciudadanía, a través de diferentes herramientas digitales como, por ejemplo, páginas web interactivas, redes sociales y las apps cívicas, -aplicaciones que autorizan a la sociedad civil a participar de procesos que contribuyen a tácticas de cambio social- adecuadas a diversos dispositivos como móviles, tabletas y ordenadores. Es decir, que fomentan e impulsan la actuación dinámica de la ciudadanía, como nunca antes, para informarse, expresarse y colaborar en causas de una manera asequible. Así lo corrobora Paola Ricaurte cuando expone:

El uso de herramientas tecnológicas y el aprovechamiento de todos los recursos de la web han permitido la conformación de un ecosistema de medios digitales que facilita la producción de contenidos, su difusión y el involucramiento de los ciudadanos. Los diversos casos de éxito en la generación de debate público a partir de iniciativas generadas por la sociedad civil demuestran que el aprovechamiento de las herramientas tecnológicas ha resultado efectiva y mejor aprovechada por ellos que por el Estado, los partidos políticos o los medios tradicionales (Ricaurte, 2013:142).

Uno de las instrumentos más utilizados por la sociedad civil para lograr sus metas han sido las redes sociales digitales que han proporcionado a la sociedad civil nuevos hábitos, tareas, profesiones, formas y maneras de gestionar la información y el conocimiento, dar visibilidad (ideas, valores, contenidos de todo tipo, productos, etc.), entender y poder participar, compartir y movilizarse (normalmente de manera gratuita) ya sea como clientes, pacientes, electores, afiliados, fieles, directivos, empresarios, políticos, médicos (gestores sanitarios), profesores, etc. Las redes digitales:

1. Se tornan en una alternativa a la comunicación física que se expande mucho más y de forma más rápida gracias al espacio social democrático (donde se articulan nuevas estrategias políticas). Ello genera un incremento del capital social de los ciudadanos ya que tienen la posibilidad de tener más contactos, facilitan el encuentro social (punto de partida para generar sentido y modelar la sociedad humana), mayor autogestión. En definitiva, más capacidad para la toma de decisiones. Un activo de capital relacional e intelectual que se vuelve perceptible, tangible y aprovechable gracias a una determinada infraestructura informática diseñada para este propósito.

2. Proporcionan a los individuos el acceso a cuestiones públicas que pueden no estar en los medios de comunicación de masas más conocidos, generando en el usuario sentimiento de proximidad y la impresión de que su colaboración puede ayudar al cambio.

3. La capacidad de las redes sociales de disminuir el tiempo, la energía y los recursos que los seres humanos destinan a deliberar asuntos de utilidad pública, en su desarrollo, evolución, puesta en común, inmediatez de la repuesta etc.

4. Las redes sociales como impulsoras del ejercicio político al facilitar que comunidades virtuales consigan unirse a través de los post de los muros, tuits y las invitaciones de amigos conocidos a proyectos que les interesan generando nuevas ideas ya alianzas. Afrontando dos asuntos de acción política, por un lado, el incremento del empoderamiento de los ciudadanos y, por otro lado, la actuación de ciudadanía plena de grupos excluidos. En definitiva, herramientas digitales utilizadas por los activistas y la sociedad civil para informar de los acontecimientos en tiempo real mundialmente, un ejemplo de ello lo encontramos en los tunecinos que colocaron la primera piedra y se alzaron frente al régimen político establecido. Estos hechos conmocionaron al mundo y se extendieron alcanzando a países como, Siria, Libia, Grecia, etc., y ciudades como Londres, Nueva York o Madrid, contemplaron cómo sus pobladores se informaban través de redes y plataformas sociales.

5. Brindan la ocasión a los políticos y a los ciudadanos de difundir, comunicar, comparar y discutir sus propuestas políticas, además ser un instrumento para poder oír, percibir, aprender y atender las peticiones de un número mucho más elevado de ciudadanos y, por tanto, acortar la lejanía que existe entre políticos y la sociedad civil.

6. Las redes sociales digitales se sostienen gracias a la libertad de interacción, participación, colaboración, intercambio, construcción de conocimiento comunitario (inteligencia colectiva).

En resumen, “las redes sociales son la plataforma básica donde se sostienen todas las interacciones individuales y colectivas de nuestras sociedades, edificadas por los seres humanos, y donde realmente existimos, coexistimos y funcionamos de una manera libre y autónoma” (Gallego, 2011:119).

La interactividad, que se percibe y vive en las redes sociales digitales, actualmente se podría describir como disertaciones públicas (realizadas por la sociedad civil a nivel mundial), con ciertas cualidades: inteligibles, claras, divididas y distribuidas, es decir, accesibles y predecibles por cualquier usuario. Un ejemplo claro lo encontramos en Twitter donde estas disertaciones públicas por parte de la sociedad civil (usuarios) se componen de fragmentos de diálogos que cada sujeto crea y argumenta de forma diferente en tiempo real, sin olvidar la posibilidad de controversia que en muchas ocasiones se genera. Es preciso señalar que en las redes sociales se genera interactividad en todo momento siempre que se establezca un diálogo entre usuarios, pero, además, como expone Orihuela en una entrevista realizada por Juan Salvador Victoria “la digitalización y las redes han permitido extender el alcance de la interactividad uno-a-uno, propia de la comunicación telefónica, a uno-a-muchos y muchos-a-muchos, propia de la comunicación en red y especialmente de las redes sociales digitales”(Victoria, 2012:322).

Consideramos que las herramientas digitales usadas adecuadamente pueden ser capacitadoras, formadoras e instructoras para conseguir el bien común, el cual puede ser definido como “un bien inclusivo que pretende unificar a todos los miembros de la comunidad, intentando evitar los individualismos o colectivismos excluyentes” (Gelardo, 2005:43). Es decir, es el bien de una comunidad y ello se traduce en recursos comunes; es el fin de todos los seres humanos a nivel individual y, por supuesto, integra a los que viven en comunidad. El bien común se encuentra en constante movimiento, no es estático y se fundamenta sobre la base de valores y derechos humanos universales, que son los que activan la acción humana. Además, implica equidad en el reparto de los bienes y que el Estado respete la libertad del ser humano. Éste debe ubicarse en el centro de la experiencia, para hacer que esas tecnologías incluyan a toda la sociedad y que sean un instrumento eficaz para su labor. Por lo tanto, las herramientas digitales pueden ser inspiradoras y causantes de cambios sociales siempre que sea entendida y como un medio para fomentar iniciativas y no como un fin en sí mismo. Son un conducto de colaboración sin sesgo de clases sociales, siempre que exista el acceso, o la necesidad vital de emplear las tecnologías para eximirse y adueñarse de la realidad.

3.1. Capital social

Como se ha expuesto anteriormente, podemos afirmar que, gracias a diferentes herramientas digitales se incrementa el capital social. En este sentido, podemos definir éste como los bienes alcanzables e inteligibles a través de vínculos sociales utilizando los recursos off- line y on-line que nos aporta esta nueva sociedad digitalizada. El capital social es muy heterogéneo; sus propiedades, los modos y formas que acoge mutan con el tiempo dependiendo:

1. Del tipo de la armonía que se dé entre las organizaciones públicas y privadas.

2. La idiosincrasia que exista en el país que se trate.

Hay multitud nociones distintas de capital social, pues el concepto es relevante para numerosas disciplinas, como la sociología, las ciencias políticas o la economía, entre otras. A continuación, se han seleccionado las más acordes con el propósito de esta investigación.

Bourdieu en los años ochenta elabora el concepto de capital social al desarrollar su hipótesis de la reproducción cultural y social, especificándolo como “el conjunto de recursos, actuales o potenciales, vinculados a la posesión de una red social duradera de relaciones, menos o más institucionalizadas, basadas en un interconocimiento o interreconocimiento mutuo que proveen a cada uno de sus miembros con el apoyo de capital construido colectivamente” (Bourdieu, 2001:85). Da prioridad a las relaciones sociales, es decir, a la construcción voluntaria e intencionada de la sociabilidad con el fin de generar aquellos recursos que proceden de la colaboración en grupos y en redes sociales.

Para Coleman el “capital social es un conjunto de recursos inherentes a las relaciones familiares y de la organización social comunitaria y que son útiles para el desarrollo cognitivo o social de un niño o un joven” (Coleman, 1998:102). Introdujo elementos tales como el intercambio de expectativas y el apoyo y sostén de normas de grupo. El ser humano, se instala en disposición de su adaptación social donde su red de contactos conlleva interacciones, posibilidades de correlación y conducta. Además de un nivel elevado de confianza, lo que a su vez incrementa las relaciones y la eficacia generando productividad, ya que provee la obtención de objetivos específicos y facilita la acción de manera colectiva.

Por su parte, Robert Putnam define al capital social como “aspectos de la vida social -redes, normas y confianza- que facultan a los participantes a actuar juntos más efectivamente para lograr objetivos comunes” (Putnam, 1994:8). En resumen, el capital social entendido como aquello que permite y posibilita establecer una base de acción y colaboración para el bien común.

En síntesis, pese a la multiplicidad de definiciones, podemos encontrar ciertos componentes comunes ya que se puede entender el capital social:

Como el conjunto de relaciones sociales, como un recurso de las personas, los grupos y las colectividades en sus relaciones sociales, con un acento puesto, a diferencia de otras acepciones del término, en las redes de asociatividad de las personas y los grupos. Este recurso, al igual que la riqueza y el ingreso, está desigualmente distribuido en la sociedad, aspectos que se examinan en las secciones siguientes (Arriagada, 2003:567).

Gracias a los trabajos de Coleman y Putnam, diversos organismos internacionales y, algunas agencias internacionales como el Banco Mundial, han sufragado investigaciones para hacer de la noción de capital social algo más sencillo y aprovechable en sus objetivos institucionales, esencialmente para otorgarle mayor fuerza como indicador de resultados económicos y sociales en las valoraciones de sus proyectos. Del mismo modo, otros organismos dependientes del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y destinadas concretamente a la problemática latinoamericana, como la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) y el Instituto Latinoamericano y del Caribe de Planificación Económica y Social (ILPES) han llevado a cabo diversas acciones para adecuar el concepto a las circunstancias de nuestros países.

Según Michael Woolcock, que capitanea el grupo de Investigaciones para el proceso y desarrollo del Banco Mundial desde finales de los noventa, casi la generalidad de las investigaciones se ajustan en presentar el capital social como lo define CEPAL “como el conjunto de relaciones sociales caracterizados por actitudes de confianza y comportamientos de cooperación y reciprocidad”, (Atria et al., 2003: 26), y en conferir una evaluación positiva al mismo, concibiendo que aquellas colectividades que tienen la posibilidad de acceder a un nivel elevado de redes sociales y agrupaciones ciudadanas se hallan en una posición más segura y con una plataforma que sostiene de manera más adecuada el desafío de la pobreza y la fragilidad e inseguridad, enmendar conflictos y aprovechar nuevas ocasiones.

Desde diversas áreas, tanto académicas como no, aparecen voces críticas a este enfoque de las diferentes entidades internacionales. Así, por ejemplo, Sergio Boisier expone las diferentes formas de capital intangible al distinguir y vincular capital social y capital cultural. Si bien el desafío final es integrar los dos conceptos, al ser el capital social un elemento indispensable de las relaciones sociales, es muy importante mantener la distinción con el capital cultural. Para este autor hay dos universos de un solo sistema sociocultural en el cual, el capital social es un elemento más del ámbito conductual, y en el ámbito abstracto y normativo identificamos el capital cultural. De acuerdo con este autor, debemos tener en cuenta, que los dos subsistemas se influyen directamente el uno sobre el otro y, pueden ser la génesis del cambio del sistema (Boisier, 2005:53).

Otra visión sobre el capital social nos la exponen Rodríguez y Pérez cuando afirman que a la percepción y entendimiento del capital social como contactos sociales se han ido añadiendo otros elementos.

El primero, unas redes entendidas como entramados de contactos, dotados de cierta permanencia y fuerza distinta; puede tratarse de vínculos débiles, pero con efectos rotundos, o de vínculos más fuertes, como los propios de las familias o la amistad, o, no tan fuertes, los de las asociaciones formales. Segundo, subyace a esos vínculos un sentimiento de confianza, en distintos grados, y, por implicación, de fiabilidad o reputación. Tercero, la conducta de los partícipes en esas redes está dotada de sentido, lo que solo puede darse con referencia a una cultura, es decir, un conjunto de valores. Cuarto, esa conducta se da en el marco de unas reglas con sus correspondientes incentivos, positivos y negativos. Redes, confianza, cultura moral e instituciones forman, tomadas en conjunto, el contenido del capital social en sentido amplio (Rodríguez y Pérez, 2013:17).

En definitiva, el capital social compete al valor de las interacciones entre las personas, el papel de la colaboración y la confianza para conseguir efectos colectivos, a las redes de conocimientos y, además es un componente básico de la movilidad social.

3.2. Del capital social al capital social digital

La capacidad por parte del individuo de influenciar a otros no se encuentra establecida tan sólo por cuántos seguidores se tengan en Twitter. El capital social que tenga esa persona tiene mucho más que ver. De ahí que la sociología defina el capital social como la variable que evalúa y calcula la cooperación entre personas y agrupaciones de individuos, y la ramificación o reproducción de oportunidades a partir de esta colaboración. Es decir, el capital social, en este sentido, evalúa los diferentes elementos que favorecen la génesis y beneficio de oportunidades en base a relaciones sociales.

Tanto en las redes sociales off- line como en las on-line, las cuales consideramos como sistemas y plataformas sociales formadas por un grupo de sujetos donde se producen diferentes interacciones que con el tiempo generan certidumbre, confianza, estima y aprecio, ello establece la “cuantía” de capital social que se genera en una red. Sin olvidarnos que son estos factores los que establecen la fortaleza y la calidad de ese capital social. La organización, perfil y la distribución en que estén constituidas las redes de las que formamos parte como sujetos sociales, fijan un cierto modelo de autoridad o influencia que es la competencia para usar nuestro capital social y conseguir determinados objetivos.

En un primer momento se consideró y juzgo a Internet como una plataforma que fomentaba la soledad y el aislamiento de los usuarios, lo que generaba la reducción del capital social, ya que los individuos empleaban gran parte de su tiempo en diligencias esencialmente solitarias, es decir, sin ningún tipo interacción social. Con la aparición de diferentes herramientas digitales y específicamente las redes sociales como Facebook, Twitter, Instagram entre otras, la idea inversa predominó. Es decir, gracias a estas herramientas se favorece la génesis, subsistencia y contacto de algunos tipos de redes, algunas de las cuales no existirían o habrían muerto en ausencia de estas plataformas.

El concepto de capital social digital responde a la idea de oportunidades creadas en el ámbito digital. Cualquier usuario que haya estado determinado tiempo en Internet, es consciente del potencial que encierra la red a nivel de opciones y posibilidades para generar capital social, como el crowdfunding para nuevas propuestas o proyectos, crowdsourcing de información, o el potencial de respuesta inmediata para cuestiones de desastres naturales, para recolectar información, asistencia y contestación en el mismo momento a situaciones no previstas.

Pero también es cierto, que la capacidad de obtener y conseguir los objetivos propuestos, es muy diferente de un sujeto a otro, y esta diferencia se corresponde necesariamente a las características de sus redes y a la cuantía de capital social que haya conseguido atesorar previamente ese individuo. También tenemos que tener en cuenta que el capital social es un elemento más entre muchos que se encuentran repartidos de forma parcial e injusta, ya que no todos los sujetos tienen acceso a las TIC, por lo tanto, tampoco tienen acceso a ciertas oportunidades de creación y desarrollo de capital social digital, lo que se traduce en una ventaja más para los países desarrollados. Por otro lado, la oportunidad de poder operar y utilizar estos conceptos y entender desde una perspectiva teórica cómo se ordena y asigna el capital social es también una concesión en sí misma, por lo tanto, para los que tenemos acceso a este entorno digital tenemos la responsabilidad de saber atesorar y emplear de manera adecuada nuestras posibilidades de influir en otros, sin perdernos en el enorme universo que es Internet.

El capital social de las personas, sus interacciones en la red, al igual que sus conocimientos o competencias, es un activo valioso que la sociedad civil posee y debe gestionar para lograr las iniciativas que se proponga con fines comunitarios. Por lo tanto, los ciudadanos deben gestionar adecuadamente sus relaciones, su huella digital, en definitiva, la construcción adecuada de su identidad digital. Este capital social digital se convertirá en un activo que al igual que sus conocimientos será muy valioso que pondrán al servicio de la sociedad.

El auténtico reto para la cooperación y el uso de tecnologías para la influencia y el cambio social es desplegar pasarelas de colaboración entre desarrolladores, es decir, conseguir que las organizaciones analógicas y las digitales puedan dialogar y entenderse gracias a la participación de ambas, con el fin de llegar a determinados consensos por el bien común. Esta combinación otorga de sentido a las herramientas tecnológicas y vigoriza la labor de las organizaciones de la sociedad civil.

3.3. Iniciativas ciudadanas: la sociedad civil y el capital social digital

Exponíamos en párrafos anteriores que, desde la sociología, el capital social se concibe como la variable que evalúa y calcula la cooperación entre personas y agrupaciones de individuos, y la ramificación o reproducción de oportunidades a partir de esta colaboración. Es decir, el capital social, en este sentido, evalúa los diferentes elementos que favorecen la génesis y beneficio de oportunidades en base a relaciones sociales.

Entendemos el capital social como los diferentes elementos que favorecen la génesis y beneficio de oportunidades en base a relaciones sociales. Y añadíamos también que el concepto de capital social digital responde a la idea de oportunidades creadas en el ámbito digital. En este sentido, las TIC y los espacios sociales derivados de la Web 2.0 (las redes sociales digitales, blogs, wikis, apps, web, etc.) se combinan para amplificar ese capital social, y lograr incrementar esos beneficios sociales.

Muchos autores han investigado el fenómeno de las relaciones sociales en Internet, y han surgido de estas investigaciones muchas denominaciones para el fenómeno: Feixa acuñó los conceptos “generación @” o “generación arroba” en 2010, y “generación hashtag” o “generación #” en 2013, y analizó con otros autores las diferencias entre ambas (Feixa, Fernández y Figueras ,2016:113 ), autores como Ortiz analizan otros términos surgidos de estas interacciones sociales en red, como “cibermovimientos sociales”, “ciberacciones”, “asambleas virtuales”, “sentadas online” o netstrikes; también el movimiento feminista renueva sus iniciativas con términos como “ciberfeminismo”, “tecnofeminismo” o geek girl (Maeso, 2016: 435).

Las herramientas que ofrece la red son muy variadas, y vamos a detenernos en algunas de ellas, especialmente en las que facilitan, favorecen o promueven iniciativas ciudadanas que fomentan esas oportunidades generadas por las relaciones sociales, en este caso digitales. Nos ocupamos de las que Ortiz denomina “acción colectiva” como pueden ser protestas o estallidos súbitos, dado que estos no persiguen un cambio social, objetivo que sí persigue un “movimiento social”. La autora, tras analizar diversos autores, propone una definición de movimiento social en la que afirma que es un:

Actor colectivo, inmerso en un conflicto social, que actúa con cierta continuidad, normalmente estructurado en forma de red, para sensibilizar a la opinión pública y conseguir exigir a su adversario, de forma consciente y organizada, unos objetivos de carácter público y acordes con su identidad colectiva, para afectar al cambio social (promoviéndolo u oponiéndose a él) (Ortiz, 2016:169).

Dentro de estas nuevas formas de movimiento social, descartaremos también las formas que persiguen movilizaciones acompañadas de actos violentos, sean estos actos violentos en la red en forma de ataques, o en la realidad con manifestaciones exaltadas. Es el llamado “hacktivismo” (de hacker, pirata informático). Nos centraremos en los movimientos que persiguen aportar algo (habitualmente positivo) a una causa común. También este modo de participación tiene su nuevo término: “clictivismo” o “activismo en línea”, o su versión más peyorativa “activismo de salón” o “slacktivism” (Fundéu, 2019). Así, nos centramos en las herramientas que la red pone a nuestra disposición para lograr alcanzar determinados objetivos que favorezcan, como decíamos antes, la creación de oportunidades para obtener beneficios: es, según la definición de Henríquez: “El click activismo se ha transformado en una forma de manifestación propia de su época. Entre redes interconectadas, quienes lo practican, han captado la atención de la población mundial con diversas estrategias de acción y participación en entornos comunicativos virtuales generalistas, o parapolíticos” (Henríquez, 2011:38).

En ocasiones son los poderes públicos o instituciones vinculadas a las mismas quienes emprenden una campaña en las redes para alcanzar algún tipo de objetivo de mejora para los ciudadanos. Pero es nuestro interés centrarnos en aquellas que comienzan desde la sociedad civil. Iniciativas creadas por una sociedad organizada, ciudadanos empoderados gracias a la utilización las herramientas digitales ya sean aplicaciones, wikis, páginas web, etc., para conseguir el bien común.

No podemos olvidar la existencia de otro tipo de proyectos que podríamos llamar “híbridos”, en los que algún tipo de institución facilita la herramienta (una página web, por ejemplo), y los ciudadanos proponen las campañas que creen justas. Encontramos entre estas iniciativas sociales híbridas, por poner algún ejemplo, las plataformas que mantienen el Ayuntamiento de Madrid (Decide Madrid, 2019) o la Unión Europea (Europa.eu, 2019). Aunque las propuestas surgen de los ciudadanos, al estar en una plataforma implantada por una institución, no las consideramos totalmente ciudadanas.

4. RESULTADOS

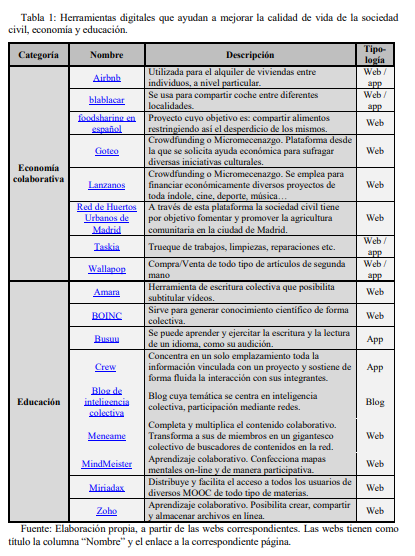

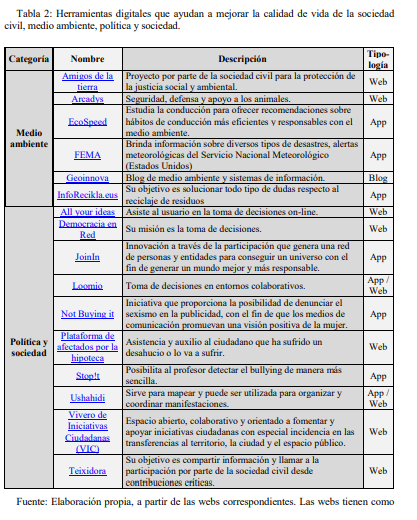

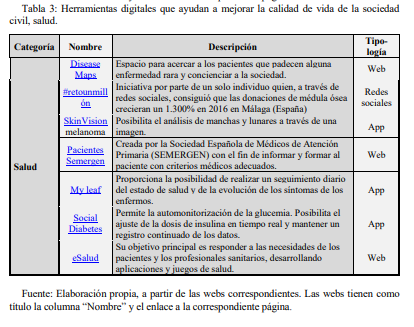

A continuación, exponemos los principales resultados obtenidos tras el estudio sistematizado a través de una hoja de análisis que nos ha permitido la exposición de las características más importantes de cada herramienta digital, su tipología ya sea una web, blog, app, red social etc., su funcionalidad, así como los promotores de cada una de sus iniciativas que se han utilizado como base para su categorización posterior. Tras el análisis realizado y su estudio posterior, se propone la clasificación de las iniciativas en las siguientes categorías temáticas (economía colaborativa, educación, medio ambiente, política y sociedad y salud). Creemos que a partir de ellas se genera un capital social digital de forma sostenible a través de la cooperación y colaboración entre la sociedad civil y otros entes de carácter público o privado. Todo ello gracias a determinadas herramientas digitales.

En primer lugar, la economía colaborativa es fundamental en nuestro presente y nuestro futuro como sociedad civil. La principal idea de la economía colaborativa es entender que es mejor compartir en lugar de ser el propietario de las cosas; ahora preferimos acceder de manera temporal a determinadas experiencias que satisfacen nuestras necesidades. El informe, “Los modelos colaborativos y bajo demanda en plataformas digitales”, elaborado por Sharing España, una agrupación de empresas vinculadas a la economía colaborativa dependiente de la Asociación Española de la Economía Digital, propone una definición muy práctica sobre el concepto de economía colaborativa que exponen:

La economía colaborativa la conforman aquellos modelos de producción, consumo o financiación que se basan en la intermediación entre la oferta y la demanda generada en relaciones entre iguales (P2P o B2B) o de particular a profesional a través de plataformas digitales que no prestan el servicio subyacente, generando un aprovechamiento eficiente y sostenible de los bienes y recursos ya existentes e infrautilizados , permitiendo utilizar, compartir, intercambiar o invertir los recursos o bienes, pudiendo existir o no una contraprestación entre los usuarios (Rodríguez, 2017:9).

Dentro de la categoría de la economía colaborativa no podemos olvidarnos de la fórmula del crowdfunding -traducido en español como micromecenazgo-, que busca conseguir financiación para la puesta en marcha, mediante la recaudación de pequeñas inversiones de ciudadanos de proyectos generalmente culturales. Esta fórmula, cada vez más utilizada por creadores independientes permite potenciar iniciativas creativas al margen de las grandes empresas que persiguen de manera mayoritaria el mero lucro económico.

La educación es un campo significativo en el que se desarrollan y aplican numerosas iniciativas gracias a las herramientas digitales. Y es que en esta sociedad digitalizada la mayoría de estudiantes de todos los niveles, así como la mayoría de las entidades públicas o privadas, están ya utilizando herramientas digitales para interactuar, organizarse, coordinarse, socializarse y como medio de aprendizaje. En definitiva, se busca crear, compartir, gestionarse y construir socialmente conocimiento de forma colectiva, relacionado directamente con conceptos como la investigación, la creatividad, la interacción, la participación y la comunicación. En este sentido, nos gustaría resaltar los cursos gratuitos online y masivos, más conocidos por su acrónico en inglés: los MOOC. Este término fue acuñado por Cormier y Alexander:

Para referirse a un experimento pedagógico centrado en crear un entorno de aprendizaje más conectado y democrático. Este experimento fue el curso Connectivism and Connective Knowledge y dirigido por George Siemens de la Athabasca University y Stephen Downes del National Research Council. Todos los contenidos del curso estaban disponibles a través de notificaciones RSS, y los alumnos online podían participar a través de un gran número de herramientas sociales y colaborativas: blogs, debates en Moodle, reuniones en Second Life, etc., (Vinader y Abuín, 2013:803).

Se tratan de iniciativas de la sociedad civil, en muchos casos con el paso del tiempo organizados formalmente a través de instituciones o fundaciones, y que permiten abrir el conocimiento en diversas áreas y hacerlo accesible para todos los ciudadanos sin importar su formación previa, o su situación (ya sea económica o educativa), e incluso su localización.

Por otro lado, se ha considerado una categoría denominada política y sociedad y que aglutina iniciativas muy diversas. Cabe destacar aquellas en las que, a través de diferentes herramientas digitales, la sociedad civil, que en muchas ocasiones se encuentra en un estado de vulnerabilidad, solicita apoyo o ayuda a otros entes que forman parte de la sociedad. Situaciones en las que los poderes públicos no ofrecen asistencia o son incapaces de resolver ciertas problemáticas. En este sentido, la sociedad civil se organiza y, a través de la denuncia, la participación y colaboración on-line, elabora propuestas, se organiza y se coordina para la toma decisiones. En definitiva, busca soluciones a determinados problemas. En este sentido, cabe destacar la organización de la sociedad ante un problema que afecta a muchos ciudadanos en España desde el estallido de la crisis económica de 2008:

“La situación hipotecaria que viven miles de familias y la sobreprotección jurídica que ostentan las entidades financieras en nuestro país, es única en el mundo. La visibilidad de nuestra problemática tanto en los medios de comunicación como en la agenda política no es proporcional a la magnitud ni a las dimensiones de la tragedia que estamos viviendo. Ni a los bancos ni a los poderes públicos les interesa que hagamos demasiado ruido. […]. Por eso quieren que nos marchemos de nuestras casas en silencio. Que abandonemos nuestros hogares sin hacer ruido. Temen que nos organicemos y que empecemos a hacer frente a los desalojos. […] (por ello,) Estamos empezando a tejer una red contra los desalojos junto a entidades sociales y asociaciones vecinales” (Plataforma de afectados por la Hipoteca, 2011).

En este caso, a través de su página web los ciudadanos pueden denunciar su situación personal pero también organizarse para ayudar a aquellos que se encuentran afectados por este problema mediante la donación económica pero también a través de su presencia en los actos de paralización de la ejecución bancaria.

El medioambiente es otra de las temáticas de nuestra hoja de análisis, la sociedad civil y otro tipo de instituciones de ámbito público y privado han desarrollado diferentes herramientas digitales con el objetivo de intentar crear un mundo más sostenible. La sostenibilidad es un concepto relativamente nuevo que “pretende movilizar la responsabilidad colectiva para hacer frente al conjunto de graves problemas y desafíos a los que se enfrenta la humanidad, apostando por la cooperación y la defensa del interés general” (Vilches, Pérez, Toscana, y Macías, 2014). En este campo nos encontramos con todo tipo de herramientas, algunas de ellas ayudan a resolver dudas en la separación de residuos; otras muestran cómo ahorrar hasta un 40% en combustible a la hora de conducir; aplicaciones que te ayudan a cuidar las plantas, a identificar y curar las plagas etc. alertas meteorológicas.

Por último, proponemos una categoría temática relacionada con la salud. O, lo que es lo mismo la eSalud o eHealth. Un término que se utiliza para denominar al conjunto de Tecnologías de la Información y la Comunicación (TICs) que, a modo de herramientas, se emplean en el entorno sanitario en materia de prevención, diagnóstico, tratamiento, seguimiento, así como en la gestión de la salud, ahorrando costes al sistema sanitario y mejorando la eficacia de este (COMSalud, 2017). Aquí se engloban las diferentes herramientas digitales que ayudan, por ejemplo, a dar visibilidad y acercar a los pacientes que padecen alguna enfermedad rara, ya que en muchas ocasiones la falta de tratamientos, la dificultad en el diagnóstico y lo extraño de algunos síntomas hacen que el enfermo se encuentre desorientado. También ayudan en la gestión, autogestión y seguimiento de diferentes enfermedades mejorando la adherencia al tratamiento. Sin olvidarnos de la prevención. En resumen, mejorar la calidad de vida de las personas.

A continuación, se recogen algunos ejemplos de las herramientas digitales más importantes que se encuentran accesibles para el empoderamiento de la sociedad civil en la búsqueda de sus fines. Hemos de destacar la amplia cantidad de páginas web, wikis o aplicaciones móviles que permiten todo tipo de objetivos en función de los intereses perseguidos. Ello, unido a la ruptura de los límites espacio-temporales que supone Internet, supone dificultades importantes en la intención de un examen exhaustivo de las mismas. No obstante, tomando estas herramientas analizadas como base se ha procedido a una categorización que pretende ser exhaustivo y excluyente. Es decir, una herramienta sólo puede clasificarse en una única categoría y todas las categorías propuestas deben dar respuesta a todas las herramientas disponibles.

A continuación, resumimos en las 3 siguientes tablas los resultados de la presente investigación:

Tabla 1: Herramientas digitales que ayudan a mejorar la calidad de vida de la sociedad civil, economía y educación.

. Las webs tienen como título la columna “Nombre” y el enlace a la correspondiente página.Por otro lado, señalar la dificultad que en muchos casos ha supuesto identificar el promotor o promotores de estas iniciativas. Si bien muchas de ellas tienen como origen un ciudadano o grupo de la sociedad civil, en la medida en que se popularizan y consolidan, su gestión suele recaer en una asociación o fundación. Formas societarias que, sin ánimo de lucro, dan un respaldo más sólido a la iniciativa. En otros casos, son empresarios individuales o corporaciones las que, detectando una necesidad latente en la sociedad, desarrollan un servicio que ayuda a miembros de la sociedad civil. Estamos hablando de iniciativas que, surgiendo de individuos aislados, acaban convirtiéndose en empresas que buscan (cierto) lucro económico a la vez que persiguen el bien común.

Tabla 2: Herramientas digitales que ayudan a mejorar la calidad de vida de la sociedad civil, medio ambiente, política y sociedad.

Elaboración propia, a partir de las webs correspondientes. Las webs tienen como título la columna “Nombre” y el enlace a la correspondiente página.

Tabla 3: Herramientas digitales que ayudan a mejorar la calidad de vida de la sociedad civil, salud.

Elaboración propia, a partir de las webs correspondientes. Las webs tienen como título la columna “Nombre” y el enlace a la correspondiente página.5. CONCLUSIONES

La irrupción de las nuevas Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC), especialmente de Internet, ha supuesto cambios sustanciales en los modelos económicos y sociales. Estas herramientas digitales han contribuido a la configuración de la denominada Sociedad de la Información, caracterizada por la capacidad de los usuarios de acceder a cantidades ingentes de información, pero, sobre todo, de generar nueva información y compartirla. No obstante, la tecnología no es la base principal de este nuevo sistema social, sino las posibilidades que ésta ofrece a los usuarios. Se han visto modificadas las relaciones entre los usuarios y las de éstos con las distintas organizaciones, entidades y administraciones. Estos cambios sociales tienen, por tanto, consecuencias determinantes en las relaciones sociales. Permiten generar entornos colaborativos que, bajo una filosofía 2.0, permiten a los ciudadanos que forman parte de una sociedad la búsqueda y satisfacción de sus intereses y necesidades personales, pero, sobre todo, fomentar las relaciones sociales estructuradas que persiguen la satisfacción de las metas comunes.

Lo significativo de la utilización de estas herramientas es entender que no son herramientas aisladas, sino que forma parte de una cibercultura que provee nuevos medios de expresión, difusión, colaboración, denuncia, participación e interacción creativa y nuevas maneras de pensar que han salido a la luz, y que muchas de ellas se han utilizado de manera externa a las instituciones públicas. En este sentido, la sociedad civil que tiene acceso y formación ha encontrado en las tecnologías digitales herramientas que posibilitan crear un espacio “virtual”, extensión o no del entorno físico (analógico), para establecer nuevas formas de comunicación, información e interacción. De este modo, se empodera a los ciudadanos para el ejercicio de los principios más importantes de una sociedad democrática: la participación. Redes sociales digitales, páginas web interactivas o aplicaciones cívicas son algunos de los ejemplos de las soluciones disponibles para los ciudadanos para canalizar su actuación dinámica como nunca antes había sido posible.

De todo ello se deduce la necesidad de replantearse el concepto de capital social. Si bien, como hemos visto, se trata de un concepto heterogéneo, todos los autores estudiados coinciden en afirmar éste como un conjunto de redes, normas, en definitiva, de recursos que permiten gestionar de manera más eficiente la consecución de las metas comunes a los individuos de una sociedad. Y es, precisamente en este contexto, en el que las nuevas tecnologías permiten amplificar y llevar a un nuevo nivel esos recursos off-line de los que se disponían para esta búsqueda conjunta.

Como hemos podido comprobar, estos recursos y herramientas que ofrece la Red son variados, como también son los usos que los ciudadanos hacen de éstas. Tras un estudio detallado, nos hemos centrado en aquellas que suponen un movimiento encaminado a realizar algún cambio en la sociedad y, lo que es más importante, que la mayoría, no todas, son iniciativas de la propia sociedad civil. El crowdsourcing, el crowdfunding solidario o la economía colaborativa son ejemplos paradigmáticos de la participación activa de los ciudadanos persiguiendo el bien común.

No obstante, no podemos concluir sin señalar las sombras que se ciernen sobre estas posibilidades habilitadas por las TIC. Más allá de las mencionadas movilizaciones que culminan en actos violentos, queremos destacar la brecha cada vez más grande entre las posibilidades de acceso a estos recursos en función la capacidad económica y social. Estas nuevas iniciativas abren nuevos espacios de participación, pero éstos no deben estar vedados para que aquellos ciudadanos sin posibilidades de acceso a las nuevas tecnologías. Es por ello que la administración debe jugar un papel fundamental para evitar ciudadanos de primera y segunda clase.

BIBLIOGRAFÍA

Arriagada, I. (2003) “Capital social: potencialidades y limitaciones analíticas de un concepto”. Estudios Sociológicos, 21 (3), pp. 557-584, en: https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=59806303 [visitado: 21/11/2018]

Atria, R.; Siles, M.; Arriaga, I.; Lindon,R. y Whiteford, S. (Comps.) (2003) Capital social y reducción de la pobreza en América Latina y el Caribe: En busca de un nuevo paradigma. Santiago de Chile: CEPAL y Michigan State University, en https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/ 2324/1/S029693_es.pdf [visitado: 14/7/2018]

Boiser, S. (2005). “¿Hay espacio para el desarrollo local en la globalización?”. Revista de la CEPAL, 86, pp. 47-62, en https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/11068/086047062_es.pdf?se quence=1yisAllowed=y [visitado: 04/1/2019]

Bourdieu, P. (2001) “El capital social. Apuntes provisionales”. Zona Abierta, 94-95, pp. 83-87 [visitado: 16/1/2019]

Coleman, J. S. (1988) ”Social Capital in the creation of Human Capital”. American Journal of Sociology. 94, pp. 95-120 [visitado: 17/2/2019]

COMSalud. (2017) La eSalud, referencia en eHealth en español, en https://laesalud.com/esalud/ [visitado: 08/2/2019]

Decide Madrid (2019) “Apoya las mejores ideas ciudadanas para Madrid”, Decide Madrid, en https://decide.madrid.es/ [visitado: 14/11/2018]

Del Peso, E; Ramos, M. A; Del Peso, M; Del Peso M. (2011) Nuevo reglamento de protección de datos de carácter personal. Medidas de Seguridad. Madrid: Díaz de Santos.

Europa.eu (2019) “Web oficial de la Unión Europea”, Unión Europea, en https://europa.eu/european-union/index_es [visitado: 14/2/2019].

Feixa, C., Fernández-Planells, A. y Figueras-Maz, M. (2016) “Generación Hashtag. Los movimientos juveniles en la era de la web social”. Revista Latinoamericana de Ciencias Sociales, Niñez y Juventud, 14 (1), pp. 107-120, DOI:10.11600/1692715x.1416301115 [visitado: 22/3/2019]

Fundéu (2019) “Clictivismo, mejor que clicktivism”, en https://www.fundeu.es/recomendacion/clicti vismo-clicktivism/ [visitado: 06/3/2019]

Gallego, S. (2011) “Redes sociales y desarrollo humano”. Barataria. Revista Castellano-Manchega de Ciencias Sociales, 12, pp. 113-121, DOI: 10.20932/barataria.v0i12.142 [visitado: 14/12/2018]

Gelardo, T. (2005) La política y el bien común. Berriozar: Gesedi.

Henríquez, M. (2011) “Clic Activismo: redes virtuales, movimientos sociales y participación política”. F@ro Revista Teórica del Departamento de Ciencias de la Comunicación. 13, pp. 29-41, en http://web.upla.cl/revistafaro/n13/pdf/art04.pdf [visitado 12/3/2019]

Maeso, N. (2016) La construcción identitaria en la red como lugar de resistencia desde las prácticas artísticas ciberfeministas y el activismo digital. VI Congreso Universitario Internacional Investigación y Género, Sevilla 30-1 de julio. Mujeres e investigación. Aportaciones interdisciplinares, pp. 431-436, en https://idus.us.es/xmlui/bitstream/handle/11441/51979/Pages %20from%20Investigacion_Genero_16-15.pdf?sequence=1yisAllowed=y [visitado: 14/3/2019]

Ortiz, R. (2016) “Los cibermovimientos sociales: una revisión del concepto y marco teórico”. Communication y Society, 29(4), pp.165-183, DOI: 10.15581/003.29.4.sp [visitado: 14/1/2019]

Plataforma de afectados por la Hipoteca (2011) “Paremos los desalojos”, en Stop desahucios, en http://afectadosporlahipoteca.com/stop-desalojos/ [visitado: 03/11/2018]

Putnam, R. (1994) “Social Capital and Public Affairs” Bulletin of the American Academy of Arts and Sciences, 47(8), pp. 5-19, DOI:10.2307/3824796 [visitado: 28/12/2018]

Redacción Tecnología (2012) “Cofundador de Amazon estuvo en Bogotá y habló sobre redes”. El Tiempo, en https://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-11384701 [visitado: 12/2/2019]

Requena, F. (2008) Redes sociales y sociedad civil. Madrid: CIS.

Ricaurte, P. (2013) “Redes ciudadanas en la era digital: La nueva esfera pública”. En Islas, O; Ricaurte, P. Investigar las redes sociales. Comunicación total en la sociedad de la ubicuidad, México D.F: Tecnológico de Monterrey, pp. 140-156.

Rodríguez, S. (2017) Los modelos colaborativos y bajo demanda en plataformas digitales. Asociación Española de la Economía Digital. Recuperado de: https://www.adigital.org/media/plataformas-colaborativas.pdf [visitado: 24/3/2019]

Rodríguez, V; Pérez, J. C. (2013) Capital Social e Innovación en Europa y España. Madrid: Fundación Cotec para la Innovación Tecnológica, en http://informecotec.es/media/B20_Inf_Capital_Soc _Inno_Eur_Esp.pdf [visitado: 13/3/2019]

Tejada, B. (2012) Herramientas de la web 2.0 aplicadas al estudio. V Congreso Mundial de Estilos de Aprendizaje, Santander, 27-29 de junio, pp. 1-9, en https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo? codigo=4648094 [visitado: 02/12/2018]

Victoria, J.S. (2012) “El modelo ideal de interactividad es la conversación”. Entrevista a José Luis Orihuela. Revista ICONO14 Revista científica de comunicación y tecnologías emergentes, 8(1), 320-325, DOI:10.7195/ri14.v8i1.298 [visitado: 12/10/2018]

Vilches, A., Pérez, D. G., Toscana, J. C., y Macías, Ó. (2014) “La transición a la Sostenibilidad (o Sustentabilidad) como [r]evolución cultural, educativa, tecnocientífica y política”, OEI recuperado de: http://www.oei.es/historico/decada/accion.php?accion=1 [visitado: 24/1/2019]

Vinader, R ; Abuín, N. (2013) “Nuevos modelos educativos: los MOOCs como paradigma de la formación online”. Historia y Comunicación Social, 18, pp. 801-8014, DOI:v 10.5209/rev_HICS.2013.v18.44278 [visitado: 14/10/2018]

Notas de autor

Licenciada en Sociología y Ciencias Políticas por la Universidad Pontificia de Salamanca (1998). Doctora por la Universidad Complutense de Madrid. Máster en políticas públicas y bienestar social por la Universidad de Alcalá de Henares. Máster en sociedad de la información y el conocimiento por la Universidad Pontificia de Salamanca. Profesora visitante en el Departamento de Ciencias de la Comunicación y Sociología de la Universidad Rey Juan Carlos. Autora de diversos artículos en revistas científicas: Barataria, Prisma Social, etc. Participación en congresos de Sociología nacionales e internacionales. Ha escrito en diferentes editoriales McGraw-Hill, Tecnos, Gedisa. Ha participado en diferentes proyectos de innovación docente: Making Art Happen etc. Líneas de investigación: redes sociales digitales aplicadas a la comunicación, empresa, política, al proceso de resocialización, sanidad, educación, identidad digital. Sociedad digitalizada.

Licenciada en Ciencias de la Información (Especialidad Ciencias de la Imagen) (1999). Doctora en Comunicación Audiovisual por la Universidad Complutense de Madrid. Máster en Dirección de la Empresa Audiovisual por la Universidad Carlos III. Actualmente es profesora visitante en el Departamento de Ciencias de la Comunicación y Sociología de la Universidad Rey Juan Carlos.

Información adicional

SUMARIO: 1. Introducción. 2. Objetivos y Metodología, 3. Herramientas digitales: sociedad civil y capital social, 4. Resultados, 5. Conclusiones, 6. Bibliografía.

CONTENTS: 1. Introduction. 2. Objectives and Methodology. 3. Digital tools: Civil society and social capital. 4. Results. 5. Conclusions. References.