Articles

Los retenes militares en Chiapas: planteamientos de una percepción social

Los retenes militares en Chiapas: planteamientos de una percepción social

El Cotidiano, núm. 196, 2015

Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Azcapotzalco

Resumen: Este trabajo aborda el fenómeno social establecido hace tiempo en Chiapas y en el país recientemente, cuyo impacto en la frontera sur tiene una particularidad estratégica. Su objetivo es analizar los resultados encontrados a partir de la aplicación de una encuesta a chiapanecos, en torno a lo que piensan y cómo perciben los retenes militares establecidos, mismos que han pasado a formar parte de su experiencia personal por el contexto violento que se vive en México desde que el gobierno panista declaró la guerra al narcotráfico.

Introducción

Al cruzar la frontera de Guatemala hacia Chiapas tuve que pasar por varios retenes militares. Me pareció excesiva la presencia y el control del Ejército en varias zonas, pues en ese momento no había una guerra para dar razón a su presencia y movilización, sino una suspensión de las negociaciones y el diálogo entre el gobierno y la guerrilla zapatista. Entonces me pregunté el porqué de su presencia.

En uno de los retenes le pregunté a un oficial que por qué revisaban a la gente, por qué el control. "Por su seguridad", me contestó sin aludir a ninguna ley o reglamento.

Algo sacó a los soldados de sus cuarteles, a los marinos de los puertos y a los pilotos de sus aeropuertos para "coadyuvar" con las tareas que relizan otros cuerpos de "seguridad", como las policiías y los agentes de la Procuraduría de Justicia.

Me pregunté también el porqué me detenían y revisaban los soldados y no los cuerpos policiacos encargados, como se sabe, de la seguridad pública. ¿Por qué el Ejército estaba en ese momento (diciembre de 1998) desempeñando esas funciones? ¿Qué motivos lo colocaron en esa posición? Estas preguntas volvieron en años muy recientes y fueron la razón del proyecto de este trabajo.

Según la Encuesta Nacional de Víctimas y Percepción sobre Seguridad Pública (Envipe), Chiapas se ubicaba en 2013 como uno de los estados más seguros junto a Coahuila, Oaxaca y Tlaxcala. Esta fuente concluye que la violencia aquí ha sido en otros niveles: asaltos o robos en la calle o en el transporte público, en casa, extorsión, amenazas verbales, fraude, robo de vehículos, lesiones, delitos sexuales y secuestros. Esta encuesta omitió la violencia hacia los migrantes. Hasta 54% de la población consideró a la pobreza como el problema más importante; la inseguridad se ubicó en 30.8%, lo que sin duda es bajo. De acuerdo con el Registro Nacional de Personas Extraviadas y Desaparecidas (RNPED), Chiapas obtuvo en 2014 un porcentaje también bajo (84 personas) en comparación con, por ejemplo, Tamaulipas (3,174), el Estado de México (1,563) o Jalisco (2041). En un estado donde no se ve la violencia como en otros, es importante conocer la percepción social que se tiene de los encargados de atacarla: las Fuerzas Armadas. Por ello una interrogante inicial tiene que ver con el hecho de que si Chiapas no es un estado violento, entonces por qué hay retenes militares. Al respecto, se puede responder que se debe a una larga e inacabada política de "militarización" a nivel nacional -o en muchas partes inseguras que lo requieran, además de policías, soldados y marinos-, hecho realidad a partir de la guerra declarada a los narcotraficantes por parte del ex presidente Felipe Calderón (2006-2012) tras haberse convertido en Comandante Supremo de las Fuerzas Armadas. A partir de ese sexenio, el poder civil ha mantenido hasta nuestros días, si bien no idéntica en la forma, sí en el fondo, una estrategia de seguridad ligada a la participación militar.

Lo cierto es que los militares siguen en las calles. Sus funciones se han institucionalizado acorde a las necesidades internas. Y aun si se deseara un retorno a los cuarteles, la realidad es que ese deseo no es viable, al menos por el momento, pues si se atiende a lo externado por el general Cienfuegos, secretario de la Defensa Nacional, sobre el tema, parece reafirmar una clara y contraria tendencia: "los militares no regresarán a sus cuarteles sino hasta que se reduzcan los índices delictivos en zonas 'focalizadas' de México".

Así, este trabajo plantea el problema que ha implicado e implica lo que bien podría considerarse ya como una tendencia: el hecho de que los retenes militares contribuyan a la militarización y que, por tanto, sean otra forma de violencia.

El sondeo mostró aspectos "positivos" de una parte de la sociedad chiapaneca en relación con la existencia de retenes militares, los cuales no fueron reconocidos como "un medio de miedo hacia la gente". La respuesta a esta reacción social puede estar en el esfuerzo que hacen las Fuerzas Armadas por mejorar su imagen en los medios masivos. Esta política de contención se debe al impacto de las violaciones a los derechos humanos y trata de disminuir u olvidar la actuación militar frente a la sociedad en general.

Como institución separada de la sociedad, las Fuerzas Armadas llevan tiempo queriendo tener un acercamiento con la sociedad. Uno de los blancos donde han mostrado preocupación es en el mejoramiento de su imagen. "Si el Ejército pierde su imagen y honor, pierde todo", aseguraban algunos oficiales en 1994 (Zebadúa, 1997).

No obstante, contrariamente a la afectación de su imagen derivada de las violaciones a los derechos humanos, las Fuerzas Armadas tienen un nivel aceptable en la sociedad y es una de las instituciones estatales menos criticadas. Por ejemplo, los índices de confianza hechos por el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI) muestran que 80% de la sociedad percibe el trabajo del Ejército y la Marina como bueno. Pero los acontecimientos violentos de Tlataya y Ayotzinapa han generado "una brecha en su credibilidad". Por otro lado, 25% de la sociedad cree que el Ejército es corrupto; y 17%, que la Marina también lo es, porcentaje bajo dadas las circunstancias de altos índices de militarización en el país. En Chiapas, 79.7% opinó que la Marina hace bien su desempeño, y 77.1% opino lo mismo sobre el Ejército.

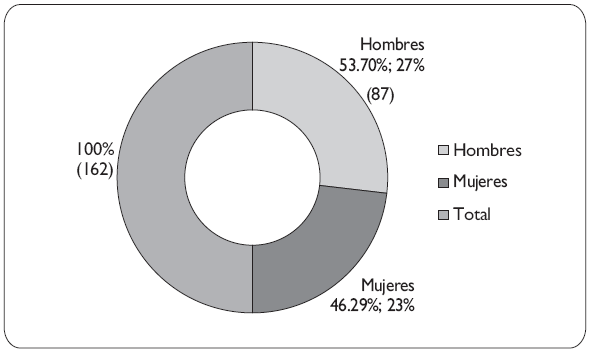

Los objetivos principales de este trabajo son: 1) encontrar qué piensan los chiapanecos de los retenes militares y 2) qué percepción tienen al estar frente a los militares. El trabajo está basado en una investigación hecha en 2015, a través de una encuesta aplicada sobre retenes militares. El número total de encuestados fue de 162, 53.70% del sexo masculino frente a 46.29% del sexo femenino. Fueron 11 las preguntas hechas principalmente en Tuxtla Gutiérrez y, en una menor proporción, en otros lugares como Comitán y Chiapa de Corzo.

El problema: el contexto sociopolítico

El hecho de que los militares estén en las calles se circunscribe a contexto social y político de alta actividad militar, donde los retenes son sólo una parte de ello, acaso no la menos importante. Su involucramiento en tareas de seguridad pública, como combatir a los narcotraficantes, tiene antecedentes y consecuencias extramilitares, así como problemas sociales generados. Por ejemplo, años atrás ya se percibía un fenómeno de ello:

[...] llama la atención cómo a raíz de la lucha antidroga los militares se han convertido en autoridades supremas o únicas en diferentes localidades o regiones del país. Así, en diferentes zonas de Oaxaca, Sinaloa, Jalisco o Guerrero, por ejemplo, los militares virtualmente ejercen el control del territorio y las personas que lo habitan. Algo similar se presentó en el estado de Guerrero en el decenio setenta, cuando la lucha contra la guerrilla movilizó a miles de efectivos en esa entidad, convirtiéndolos de facto en autoridades principales en pueblos y rancherías de la costa y sierra guerrerense (Boils, 1985: 180).

Como resultado de la decisión del poder civil (el Presidente de la República) de incorporar a las Fuerzas Armadas en labores policiacas, y para mantener el orden frente a protestas y movilizaciones sociales (policías rurales, narcos, ecologistas, estudiantes, campesinos, líderes sociales y, sobre todo, narcotraficantes), los retenes militares han sido parte de la constante escena militar en muchas regiones del territorio nacional.

Esta riesgosa decisión mantiene activo y estirado el brazo armado estatal, pero colocado ya en la base funcional de la seguridad interna, en la que comparte labores con dependencias policiacas. En este sentido, ha cobrado fuerza la tesis de que en México los militares hacen una guerra contra un "enemigo interno", tesis que pone en riesgo los límites de los excesos de soldados y marinos (Zebadúa, 2013).

Ahora bien, empíricamente demostrable es que a partir de los años cincuenta las acciones militares se mantienen constantes. Esta práctica del guerrero autoritario prevaleció durante los tiempos de la hegemonía del PRI, ha continuado en los dos gobiernos del pan y nuevamente ha regresado con el pri al poder en 2012. De igual manera, esta política va estrecha y conjuntamente paralela -como otra parte del fenómeno de los últimos 20 años en México- a la cada vez más visible cooperación estadounidense con las Fuerzas Armadas mexicanas en la cuestión interna, a través de la Iniciativa Mérida, cuyo interés está presente en la relación cívico-militar, en la cooperación, la vigilancia electrónica, los aviones no tripulados, el presupuesto para equipo militar, el entrenamiento de oficiales mexicanos, el adiestramiento e inteligencia, el Comando Norte y la captura de narcotraficantes.

Al respecto, el general Charles Jacoby, jefe del Comando Norte (Northcom), encargado de Asuntos Militares en América del Norte (Estados Unidos, Canadá y México), expresó, ante el Comité de Servicios Armados del Senado, al evaluar la situación de seguridad en México, que: "la violencia se incrementó de nuevo en 2011; empezó a reducirse al concluir el año, pero no pienso que haya ninguna conclusión que se pueda derivar de eso [...] pero aún hay mucho trabajo que hacer y estamos ansiosos de continuar otorgando el apoyo que ellos soliciten en esa lucha" (Brooks, 14 de marzo de 2012: 2).

Visto como un fenómeno singular en un país con tradición civilista, la presencia de las Fuerzas Armadas en las calles resulta inapropiada, por no decir incongruente. Hay militares en las calles no vistos, quizá desde 1968 o 1994. Hay un aumento de sus capacidades y de su modernización militar, que generó en 2013 un incremento de 5 mil 194 millones de pesos con respecto al año anterior, en el marco de la estrategia antinarco (Zebadúa, 2015).

La frontera de la frontera sur

La frontera sur en México ha tenido importancia desde que los conflictos guerrilleros, junto con las migraciones, empezaron a ser para el poder civil "asuntos de seguridad nacional", y ésta pasó entonces a ser una región estratégica. De esta forma, frontera sur y "seguridad nacional" constituyeron un binomio importante para el gobierno, el cual tuvo incidencia y participación de las Fuerzas Armadas. Además de ello, estaban los recursos naturales, las hidroeléctricas, hasta que nuevamente con la aparición de la guerrilla zapatista el estado formó parte de una nueva estrategia de movilización, control y presencia militar en prácticamente todo el territorio. Es importante señalar que esto ha cambiado con el tiempo, pues de ser un estado copado por bases militares, el repliegue de los soldados durante el sexenio de Vicente Fox también fue parte de una política llevada a cabo por presiones y quejas sociales.

La puesta en práctica de retenes militares en Chiapas se remonta a los años noventa, pero es en el gobierno de Vicente Fox cuando se establecen de forma permanente como parte de la estrategia contrainsurgente contra el zapatismo, en principio, y a partir de 2006 en el gobierno de Felipe Calderón, como parte de una estrategia de guerra interna contra las organizaciones de narcotraficantes. Ambas decisiones tuvieron acciones combinadas.

El espectro de la presencia militar por medio de los retenes ha alcanzado hechos no vistos y no percibidos por la sociedad en muchos años. Desde hace más de una década, las decisiones del poder civil hicieron de los soldados una especie de costumbre social al verlos en las calles interrogando, deteniendo e inspeccionando autos.

Pero esa "costumbre" ha ocasionado malestar en algunos sectores sociales debido a los abusos de los soldados, así como aceptación en otros sectores como el de los empresarios. El costo de la preocupación de las autoridades militares se recompone cuando se trata de dar una imagen positiva y se garantiza el respeto a los derechos humanos y su profesionalización en ello.

Desde su incorporación para colaborar en labores policiacas, la seguridad pública se militarizó, incrementado su presencia en control, mando y ejecución, y sustituyendo a personal civil en las corporaciones de seguridad pública, en la dirección y administración de policías, cárceles y procuradurías.

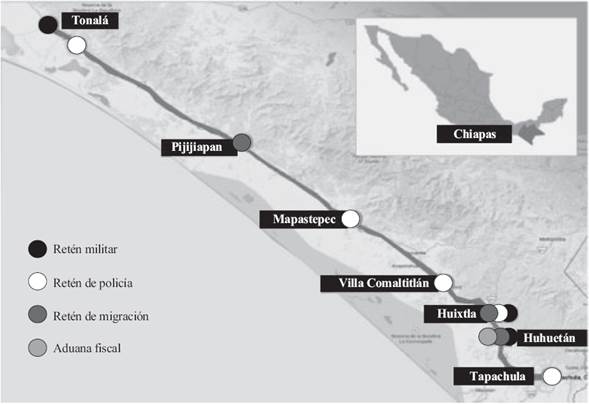

Una primera impresión sobre los retenes en Chiapas (véase Figura 1) es que a partir de 2012 ha aumentado la revisión en éstos, pero no por parte de militares sino por policías, lo que muestra un alejamiento en comparación con la política del gobierno, el cual retiró a las Fuerzas Armadas de los retenes militares a nivel nacional en 75% (Macías, 8 de octubre de 2013). De 2012 a 2013 se ha reducido 50% de los retenes de acuerdo con las autoridades militares. Se pasó con ello de una disminución de retenes e intercepciones a acciones más móviles, a través de los patrullajes y las "bases de operaciones móviles". Así, se da una mayor movilidad al Ejército hacia territorios urbanos y rurales, lo que muestra que si bien ha habido una reducción en mantener a soldados en los retenes en 25% hasta 2013, su presencia no se elimina, sino que cambia a otra forma: "[...] la presencia militar en esos puntos donde se eliminó la función de intercepción se mantuvo mediante patrullajes y bases de operaciones móviles" (Macías, 8 de octubre de 2013).

Figura 1

Principales retenes militares en Chiapas

Fuente: Animal Político, 2014: <http://www.animalpolitico.com/2014/12/especial-de-tonala-tapachula-224-kilometrosde-retenes-y-corrupcion/>

En Chiapas ha ocurrido algo similar. La Policía Federal ha aumentado su presencia en 330%; es ella la que se ha encargado de las revisiones en los retenes, lo que no quiere decir que los marinos y soldados no participen ( Animal Político, 15 de diciembre de 2014). Más aún, se habla de una "latente militarización en el estado, así como en toda la frontera sur que divide a México de Centroamérica" ( Animal Político, 15 de diciembre de 2014). Por su participación, las autoridades encargadas de "la seguridad" -soldados, marinos, policías, agentes judiciales, policía migratoria- deja mucho que desear, pues son varias las evidencias de la falta de sensibilidad hacia la población en el momento de las revisiones. Por lo mismo, "tanto ciudadanos mexicanos como migrantes de Centroamérica denuncian abusos y extorsiones por parte de los uniformados, que exigen dinero a cambio de transitar libremente" ( Animal Político, 15 de diciembre de 2014).

Pero ni la reducción de soldados ni de retenes ha alejado a la corrupción o los abusos militares, pues la estrategia federal en materia de seguridad los reconoce: "Dicha reducción de efectivos no ha mermado los resultados, ya que se conservan los puestos militares que tradicionalmente sí los dan; asimismo, se logró eliminar los servicios con escasos resultados, lo que coadyuvó a evitar molestias innecesarias a la población" (Macías, 8 de octubre de 2013).

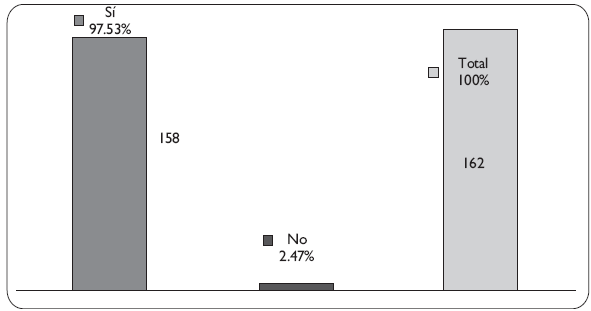

El sondeo

Como dato inicial, casi el 100% de los encuestados afirmó haber pasado por un retén militar, lo que muestra que las revisiones forman parte ya hasta de una costumbre de la vida cotidiana en Chiapas (véase Gráfica 1).

Gráfica 1

¿Ha pasado alguna vez por un retén militar?

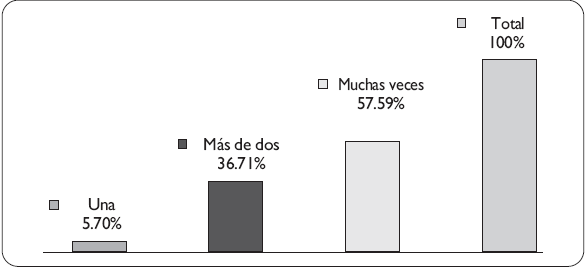

Asimismo, más de la mitad de los encuestados afirmó haber sido revisado muchas veces, lo que refuerza la anterior respuesta. La minoría dijo haber pasado pocas veces por un retén militar (véase Gráfica 2).

Gráfica 2

¿Cuántas veces?

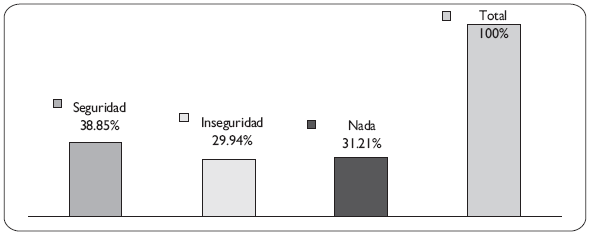

En cuanto al sentimiento de pasar o estar frente a un retén militar, la respuesta resultó interesante, pues la mayoría afirmó sentirse seguro: casi 40% escribió sentir seguridad, cerca de 30% sintió inseguridad y 31.21% externó no sentir nada. Llama la atención el dato de la apatía frente a la estrecha diferencia entre sentirse seguro e inseguro: casi 10% (véase Gráfica 3).

Gráfica 3

¿Qué siente al llegar a un retén militar?

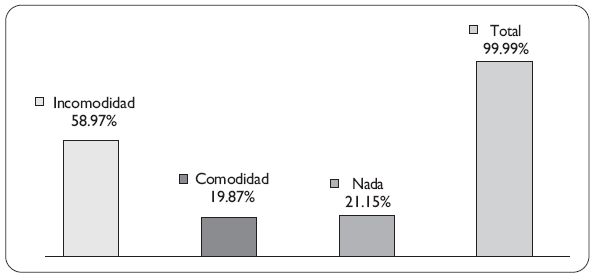

Sin embargo, en la pregunta 4: ¿Al ser revisado qué siente?, más de la mitad manifestó inconformidad, 58.97%, frente a 19.87% que contestó sentir comodidad, muy cerca del 21.15%, que manifestó sentir nada (véase Gráfica 4). Este también es un dato interesante porque en la pregunta anterior se ve a 31% no sentir igualmente nada. Para un porcentaje de chiapanecos el retén no significa nada en términos de afectación personal.

Gráfica 4

¿Al ser revisado qué siente?

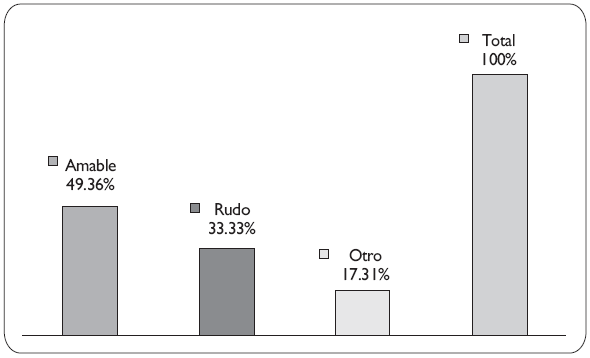

En relación con el trato por parte del personal militar, casi la mitad (49.36%) de personas comunicó que es amable, mientras que 33.33% eligió que el trato es rudo. Este dato es igualmente interesante porque proporciona una actitud positiva, aunque el porcentaje detrás no se encuentra muy lejos, lo que refleja que en esta pregunta los resultados no están muy disparejos, y que la división es muy marcada entre el dato positivo, lo amable, y el negativo, la rudeza (véase Gráfica 5).

Gráfica 5

¿Cómo considera el trato de los militares con usted?

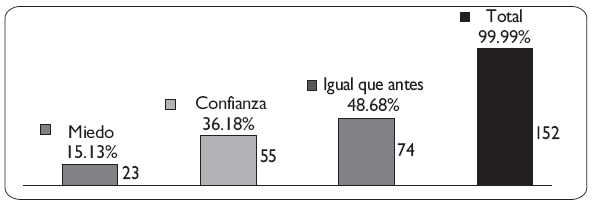

En la pregunta 6 casi la mitad de los encuestados manifestó sentirse igual tras haber pasado por el retén; es decir, éste no les produjo ninguna reacción. Al respecto, llama la atención que un porcentaje bajo de la población chiapaneca dijo no sentir miedo al continuar su viaje, lo que se evidenció en el porcentaje (36.18%) de la confianza sentida después de haber pasado por el retén. No es claro, no es un porcentaje alto pero tampoco es bajo, más bien un porcentaje de la gente dijo sentirse igual que antes de estar en un retén (véase Gráfica 6).

Gráfica 6

Al continuar su viaje siente...

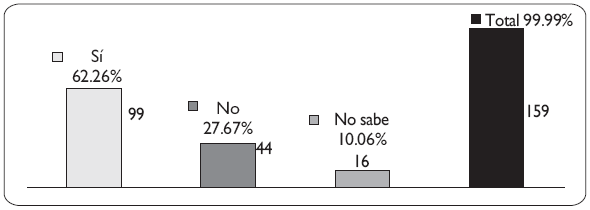

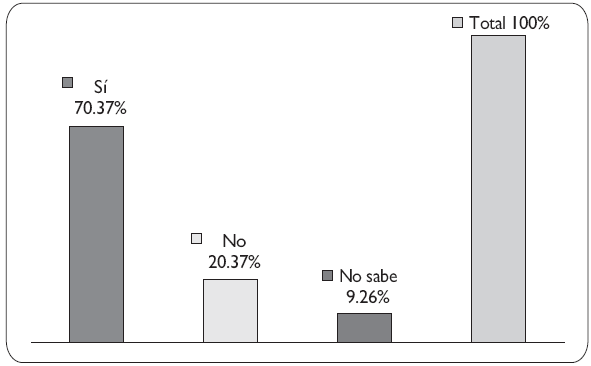

Otro dato positivo en el resultado obtenido es el de la aceptación de una parte de la población chiapaneca de que los militares sí deben revisar a los ciudadanos. Nuevamente, se aprecia un porcentaje alto (más de 50%) en la aceptación del papel y la existencia de los retenes militares. Y bajo en desacuerdo: 27.68% cree que no deben revisar, lo que es poco comparado con la aceptación (véase Gráfica 7.). Ahora bien, en cuanto a las respuestas afirmativas dadas en este porcentaje, las razones expresadas son variadas; abarcaron desde "por seguridad", "por control del tráfico de drogas" "por deber y seguridad al pueblo", "por protección debido al robo de infantes" hasta "contra la delincuencia", mientras que muy pocos no supieron. Las respuestas negativas derivadas de la pregunta y gráfica 7 oscilaron de "pérdida de tiempo" a "abuso" o "falta de respeto al libre tránsito".

Gráfica 7

¿Cree que los militares deben revisar a los pasajeros?

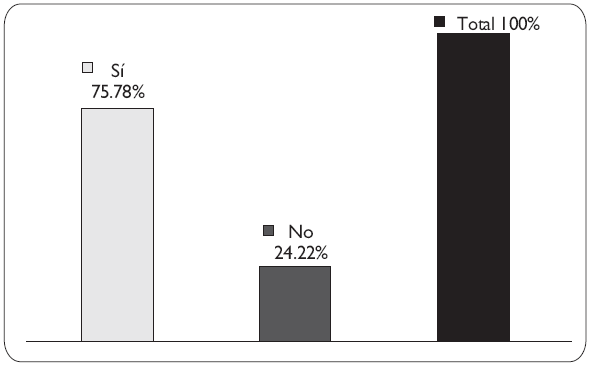

Asimismo, en cuanto a la utilidad del retén, una gran mayoría expresó su aceptación. Contrasta mucho con el no de su utilidad (véase Gráfica 8).

Gráfica 8

¿Cree que un retén militar sirve de algo?

Contraria a la creencia aceptada de que la población no sabe la función de un retén militar, la última pregunta muestra un porcentaje alto en relación con sí conocer la existencia y función del retén. Según esto, la percepción refleja un juicio positivo (véase Gráfica 9).

Gráfica 9

¿Sabe por qué hay retenes militares en Chiapas?

Sobre el sexo de las personas encuestadas, los resultados se pueden ver en la Gráfica 10.

Gráfica 10

Comentario final

Como una propuesta inicial para tratar de avanzar en la comprensión de las subjetividades muchas veces maniatadas por la propaganda estatal o por los medios masivos, cuyo propósito es generar miedo y control social e incluso conformismo, este trabajo ha querido escarbar en un aspecto de la vida cotidiana de la sociedad chiapaneca, que esconde en su privacidad e inconsciente: los retenes militares. No obstante que la propaganda y el discurso político del poder han construido, convenciendo ideológicamente a la población, la creencia de que Chiapas es un estado seguro -probablemente cierto comparado con otros estados del país-, lo cierto es que la violencia que se vive es de otro tipo, no en escalas mayores. Por tanto, hipotéticamente la percepción social tendería a asociar un sentido de seguridad propia, individual y, sobre todo, familiar.

Si bien es cierto que en una muestra confluyen aspectos como la clase, el género, el conservadurismo, la profesión y la indiferencia, sabemos muy poco de lo que piensan los chiapanecos. Algo de una parte de nosotros tiene que ver con esta especie de excepcionalidad territorial, no padecer constantes casos y efectos de violencia y movilización militar: descuartizados, ahorcados, mutilados, desapariciones, secuestros, enfrentamientos con zetas, familias, caballeros. Sin embargo, probablemente el factor medio de comunicación haga su función al estar la mayoría de la prensa controlada y ser letal hacia la "opinión pública", ya que infunde o hace creer que el estado es "seguro". Esta seguridad va directo a los juicios morales hechos al papel de las Fuerzas Armadas en los últimos años. Coincide con la aceptación que se tiene del trabajo militar en las calles, con el intento de convencer y hacer prevalecer la idea social "aprobatoria", aunque no total, de los retenes en Chiapas.

Lo anterior está asociado a lo que piensa la sociedad de los aparatos encargados de mantener la -su- seguridad -encargados también de la violencia legítima-, instrumentados por cuerpos policiacos, soldados (bases de operaciones móviles), infantes de marina, paramilitares, inteligencia, contrainteligencia, gendarmes y agentes judiciales.

Algunas de las respuestas acerca de la relación entre las Fuerzas Armadas y la sociedad desde el momento en que el poder civil incorporó un porcentaje de militares a una guerra, están también en una batalla por recuperar la confianza frente a un enemigo interno estigmatizado (narcotraficante, jóvenes pobres, la protesta social). En la percepción y el imaginario sociales se encuentra el efecto acumulado desde que los civiles insisten en esta política, pese a haber derivado en resultados no positivos, así como en el constante involucramiento en labores policiacas, y pese a que en octubre de 2015 un organismo internacional recomendaba el retiro gradual de las funciones de la seguridad pública de las Fuerzas Armadas mexicanas.

Referencias

Animal Político (15 de diciembre de 2014)Recuperado de <http://www.animalpolitico.com/2014/12/especialde-tonala-tapachula-224-kilometros-de-retenes-ycorrupcion/>.

Boils, G. (1985). "Los militares en México (1965-1985)". Revista Mexicana de Sociología, (1).

Brooks, D. (14 de marzo de 2012). La Jornada

Macías, V. (8 de octubre de 2013). El Economista. Recuperado de <http://eleconomista.com.mx/sociedad/2013/10/08/mantienen-25-retenes-militares-que-habia-2012>.

Zebadúa Carboney, M. Á. (1997). "Los militares y el salinismo". Tesis de licenciatura. UNAM, Facultad de Ciencias Políticas y Sociales.

Zebadúa Carboney, M. Á. (2013). "Hacia el gran encierro, notas sobre militarismo y miedo en México". En Salazar Pérez, R. y Heinrich, M., Atrapados por el miedo, medios de comunicación, inseguridad social y militarismo en América Latina. Argentina (Colección Insumisos Latinoamericanos), <elaleph.com>.

Zebadúa Carboney, M. Á. (2015). "Economía y seguridad interna". En Zárate Vargas, G.; Villafuerte Franco, M. A. y Toledo Medina, J. (comps.), Políticas públicas en la dinámica territorial de Chiapas. Chiapas: UNACH (en prensa).