Descripción de factores de riesgo para enfermedades crónicas no transmisibles enestudiantes de la Universidad Central de Venezuela, 2013

Description of risk factors for chronic non-communicable diseases in students of Universidad Central de Venezuela, 2013

Descripción de factores de riesgo para enfermedades crónicas no transmisibles enestudiantes de la Universidad Central de Venezuela, 2013

Avances en Biomedicina, vol. 5, núm. 3, pp. 149-159, 2016

Universidad de los Andes

Recepción: 30 Junio 2016

Aprobación: 03 Octubre 2016

Resumen: El objetivo de este estudio fue describir la estratificación socioeconómica, actividad física, los hábitos psicobiológicos, los antecedentes familiares y los biomarcadores cardiometabólicos y antropométricos, en jóvenes estudiantes de la Universidad Central de Venezuela, para ser utilizados como indicadores de riesgo de padecer Enfermedades Crónicas No Trasmisibles (ECNT). Estudio de corte transversal y descriptivo en el que se evaluaron 152 estudiantes voluntarios en un rango de edad de 18 a 29 años; los datos socioeconómica, actividad física, características psico-biológicas y antecedentes médicos familiares fueron recolectados mediante cuestionario. Se midió peso, talla y circunferencia de cintura para calcular el Índice de Masa Corporal (IMC) y el de cintura–talla. Por método enzimático se cuantificaron marcadores cardiometabólicos. La mayoría fueron mujeres y de clase media. La conducta sedentaria se detectó en 22,1% con predominio en el sexo femenino. El 30,6% presentó exceso de peso siendo más de la mitad hombres, mientras que la obesidad abdominal se consiguió en 11,7% y 10,9% según Circunferencia de Cintura e Índice Cintura–Talla, respectivamente. Se encontró que Glu, Col-T, LDL-C y Tg estaban alterados en menos del 8% de la muestra, mientras que el HDL-C se presentó bajo en 32,4%; el riesgo elevado para procesos aterogénicos, según Col-T/HDL-C, se presentó en 17,6% de los sujetos evaluados. El 22,1% fueron clasificados como sedentarios; lo que unido a una apreciable prevalencia de exceso de peso y de baja concentración de HDL-C, de manera preponderante en los hombres, representa un incremento preocupante de factores de riesgo para ECNT en este grupo.

Palabras clave: Actividad física, marcadores cardiometabólicos, antropometría, estudiantes universitarios.

Abstract: The aim of this study is to characterize a sample of students from the Central University of Venezuela, according to their socioeconomic status, physical activity, psychobiological habits, family history and cardio-metabolic and anthropometric biomarkers to be used as indicators of risk for Chronic Non Communicable (NCCD). This is a descriptive and cross-sectional study; the sample was 152 students aged between 18 and 29 years. Socioeconomic data, physical activity, psycho-biological characteristics and family medical history were collected by questionnaire. The variables measured were weight, height and waist circumference. Body Mass Index (BMI) and waist-height index was calculated. Cardiometabolic markers were quantified by enzymatic methods. 22.1% of the sample was sedentary, with female predominance; 30.6% presented overweight, with more than half of men; 11.7% had abdominal obesity according to the criterion of waist circumference and 10.9% had abdominal obesity according to waist circumference and waist Index - height. The Glu, Col-T, LDL-C and Tg were altered by less than 8% of the sample, while HDL-C was low in 32.4% of the sample. In 17.6% of the sample the risk is high by the COL-T / HDL-C ratio. 22.1% of the sample was classified as sedentary; this fact, together with a significant prevalence of overweight and low HDL-C concentration, higher in men, represents a dangerous increase in risk factors for NCDs in this group.

Keywords: Physical activity, cardiometabolic markers, anthropometry, university students .

Introducción

Desde mediados del siglo XX, se demostró que las estrías grasas en la aorta se pueden conseguir en niños, desde los tres años de edad, sin condición congénita cardiaca, y progresar a placa fibrosa en la segunda década de la vida (1,2). Desde entonces, un creciente cuerpo de evidencias ha demostrado que niveles adversos de lipoproteínas en edades tempranas de la vida puede inducir cambios arteriales que contribuyan a aterosclerosis y enfermedades cardiovasculares en la adultez (3-8). Estas condiciones han sido relacionadas de forma sistemática con estilos de vida poco saludables caracterizados principalmente por insuficiente actividad física e inadecuados hábitos alimentarios, los cuales se empiezan a establecer en la juventud (5,7), es por eso que cobra importancia conocer los aspectos relacionados a factores de riesgo asociados a las Enfermedades Crónicas No Transmisible (ECNT), tales como enfermedades cardiacas, vasculares, diabetes mellitus tipo II, obesidad, hipertensión y algunos tipos de cáncer, en la población de jóvenes universitarios.

En el caso de Venezuela, según el anuario de mortalidad para el año 2012, las ECNT representaron 57,1% de los fallecimientos en el país, afectando principalmente a los hombres (9), observándose un incremento importante en la última década.

Sin embargo, los datos disponibles sobre los factores de riesgo y la prevalencia de estas enfermedades para la población joven (< 35 años) son muy limitados, particularmente en el contexto universitario, donde el estilo de vida involucra, desde el comienzo, un cambio significativo en los hábitos que se acostumbraba llevar y que puede estar acompañado con menos conductas saludables (10,11). Este hecho es de gran relevancia ya que, en este período los estudiantes adquieren mayor autonomía y asumen la responsabilidad de su cuidado, por lo cualse convierte en una etapa crítica para el desarrollo desu estilo de vida que en un futuro practicarán en elámbito familiar, social y laboral.

De las investigaciones realizadas en estudiantes universitarios en varios países, a pesar de las diferencias en factores demográficos, étnicos y estilo de vida, la mayoría concuerda que prevalece la conducta sedentaria, apreciable exceso de peso y en cuanto a los marcadores cardiometabólicos una considerable prevalencia en niveles séricos alterados de colesterol total (Col-T), triglicéridos (Tg) y lipoproteína de alta densidad (HDL-C) (10-15); situación similar se ha reportado en estudiantes universitarios de Venezuela (16,17).

Con la identificación de las principales características del estilo de vida y la condición de los indicadores antropométricos de adiposidad y marcadores cardiometabólicos de la población joven, se puede diseñar e implementar estrategias para la prevención primaria de ECNT, ya que muchos de los hábitos que conllevan riesgo de ECNT se adquieren en edades tempranas y puede ser más fácil inculcar hábitos saludables en los jóvenes que modificar comportamientos en la edad adulta o luego de presentarse sintomatología asociadas a ECNT.

En base a todo lo anterior, el objetivo que se planteó en esta investigación fue describir la estratificación socioeconómica, el nivel de actividad física, hábitos psicobiológicos y antecedentes familiares así como de biomarcadores cardiometabólicos y antropométricos en jóvenes estudiantes de la Universidad Central de Venezuela, como indicadores de riesgo para ECNT; procediendo luego a realizar la comparación por sexo de algunas de estas variables.

Materiales y métodos

Se realizó una investigación descriptiva y de corte transversal de los factores de riesgo, en la que participaron de forma voluntaria 152 sujetos de 18 a 29 años de edad (muestreo opinático), de diferentes Escuelas de la Universidad Central de Venezuela. Las actividades de recolección de los datos se realizaron entre septiembre y diciembre de 2013.

A cada uno de los sujetos participantes en el estudio se les informó detalladamente las características y finalidad de la investigación y se obtuvo autorización por escrito para ser incluidos. Asimismo, el estudio fue aprobado por el Comité de Bioética de la Escuela de Bioanálisis de la Universidad Central de Venezuela. No participaron del estudio aquellos sujetos que presentaron patologías o que estaban bajo tratamiento farmacológico que pudiera alterar los parámetros bioquímicos a cuantificar.

Estratificación Socioeconómica. La estratificación socioeconómica fue caracterizada según el método Graffar modificado por Méndez Castellano (18), el cual considera las siguientes variables: profesión del jefe de la familia, nivel educativo de la madre, principal fuente de ingresos y condiciones de alojamiento. Cada variable posee cinco categorías, que toma una puntuación del uno al cinco cada una, por lo que la puntuación total mínima es cuatro, estrato I equiparable a la denominada clase alta y la máxima de veinte puntos, estrato V (pobreza crítica).

Actividad Física, Características Psicobiológicas y Antecedentes Médicos Familiares. Se utilizó el “Método paso a paso para la vigilancia de los factores de riesgo de las enfermedades crónicas no transmisibles”, validado por la Organización Mundial de la Salud (OMS), el cual cuenta con preguntas dirigidas a determinar hábito tabáquico, consumo de alcohol y antecedentes médicos familiares. Además, una sección de actividad física la cual permite clasificar a los sujetos en tres categorías: muy activo, suficientemente activos e insuficientemente activos (sedentarios), de acuerdo a las horas diarias y semanales dedicadas a distintos tipos de actividades (19).

Antropometría. Las medidas antropométricas fueron realizada por un profesional debidamente entrenado, bajo el esquema de los protocolos propuestos por la Sociedad Internacional para el Avance de la Kinantropometría (ISAK, siglas en inglés) (20). Se incluyeron mediciones de masa corporal (Kg), estatura (cm) y circunferencia de cintura (cm). El peso se obtuvo con una balanza digital portátil, marca Tanita modelo BF626; la talla se midió utilizando la técnica de la plomada, colocando al individuo en posición vertical de espalda, descalzo y con la cabeza en el plano de Frankfort. Con el uso de una cinta métrica flexible, marca Lufkin, se tomó la Circunferencia de Cintura (CC) en el perímetro mínimo, aproximadamente en la parte media entre la cresta iliaca y la última costilla. Se calcularon los índices de Masa Corporal (IMC) y Cintura–Talla (ICT). Para categorizar el IMC se utilizaron los puntos de corte propuestos por la OMS (21), mientras que para CC se determinó el percentil 10 (Bajo) y percentil 90 (alto) en toda la muestra y por sexo; además, se tomó en cuenta para el ICT el punto de corte (>0,5) utilizado internacionalmente (22).

Marcadores Cardiometabólicos. Para la evaluación de los marcadores cardiometabólicos se realizó la toma de muestra de sangre por punción venosa, con los sujetos en ayuno de 12 a 14 horas; el suero se separó por centrifugación (2500 rpm por 10 min).

Las técnicas utilizadas en la cuantificación de la Glucosa (Glu), Colesterol Total (Col-T), lipoproteína de alta densidad (HDL-C) y Triglicéridos (Tg) consistieron en reacciones colorimétricas de punto final y se utilizaron los kits de la casa comercial Chemroy siguiendo sus indicaciones. Se calcularon las concentraciones de lipoproteína de baja densidad (LDL-C) por la fórmula de Friedewald y Col. (23), además, se calculó el Índice Col-T/HDL-C, Tg/HDL-C y el Col no HDL, por la diferencia entre la concentración del Col-T y del HDL-C.

Para monitorear la exactitud y precisión del procedimiento analítico, se emplearon controles normales (Nivel 1) y anormales (Nivel 2), de la casa comercial Wiener, garantizando de esta manera la calidad de los resultados del análisis.

Para categorizar como alta la concentración de glucosa en suero se utilizó el valor de ≥ 110 mg/dl (24); para los diferentes componentes del perfil lipídico, incluido el no HDL-C, se utilizaron los puntos de corte propuestos por el Panel de expertos en salud cardiovascular y reducción del riesgo en niños y adolescentes del Instituto Nacional de Salud de los Estados Unidos (25); mientras que para el índice Col- T/HDL-C el punto de corte sugerido por Castelli y Col.(26) y para el índice Tg/HDL-C se catalogó como valores deseable aquellos menores a tres.

Análisis Estadístico. Se utilizó estadística descriptiva univariante: media y desviación estándar para las variables continuas, así como frecuencia y porcentaje para las variables categóricas. Para una mejor descripción de los resultados se consideró analizar el comportamiento de las variables de acuerdo al sexo, utilizando la prueba “t” de Student para muestras independientes en el caso de las variables continuas y para variables cualitativas, se utilizó la prueba de chi-cuadrado. El procesamiento de los datos se realizó con la herramienta informática “Statistic Package for Social Science, versión 20” (SPSSPC v20). En todos los casos se utilizó un nivel de significancia de 5%. .

Resultados

Se evaluaron 152 estudiantes, cursantes principalmente, de las carreras de Antropología, Bioanálisis y Nutrición y Dietética en la Universidad Central de Venezuela, con predominio del sexo femenino (69,3%) y un promedio de edad de 21 años, sin detectarse diferencia significativa en la edad entre sexo.

Estratificación Socioeconómica. Según el método Graffar modificado el 84,7% de los estudiantes provenían de familias ubicadas en los estratos socioeconómicos II y III que corresponde a la clase media, la cual cuenta con las siguientes características: la profesión del jefe de la familia, en 92% correspondía a empleado con o sin grado universitario, pequeño o mediano comerciante y profesionales en libre ejercicio; el 86,9% de las madres tenían un nivel de instrucción de universitaria o secundaria completa; el 88,3% percibía su ingreso económico por sueldo u honorarios profesionales y en cuanto a la condición de la vivienda que habitaban, el 95,6% refirió que era de buena condición sanitaria, espacios adecuados y sin lujos.

Actividad física, hábitos psicobiológicos y antecedentes familiares. El 50% de los estudiantes universitarios fue ubicado como físicamente muy activos (54,8% de los hombres, 47,9% de las mujeres), mientras que el 27,9% como activos (26,2% de los hombres y 28,7% de las mujeres) y sólo el 22,1% como sedentarios (19,0% de los hombres y 23,4% de las mujeres).

El 93,6% de los estudiantes refirió no fumar; mientras que casi la totalidad (99,1%) de los encuestados aseveró haber consumido alcohol alguna vez y ante la interrogante referida a la ingesta de alcohol en los 30 días anteriores a la encuesta, en el 54,2% la respuesta fue positiva.

En relación con antecedentes familiares a ECNT, el 47,5% refirió tener ascendientes con Diabetes Mellitus, 61,2% con hipertensión, 57,1% infarto al miocardio, 33,7% con cáncer y 83% con hipercolesterolemia.

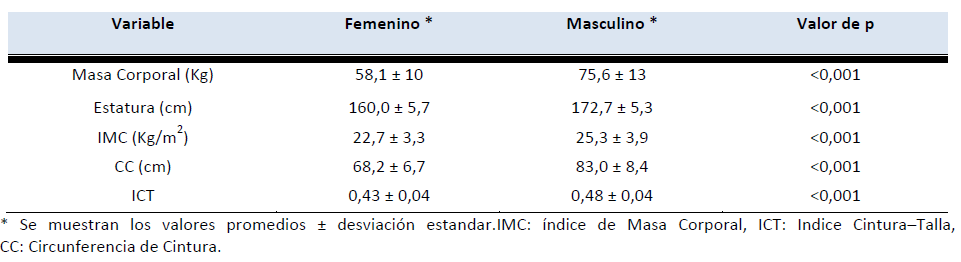

Antropometría y Marcadores Cardiometabólicos. En la Tabla 1 se muestra las variables antropométricas de los estudiantes universitarios evaluados en la que se puede observar que los hombres fueron, significativamente más pesados, más altos y con mayor IMC, CC e ICT.

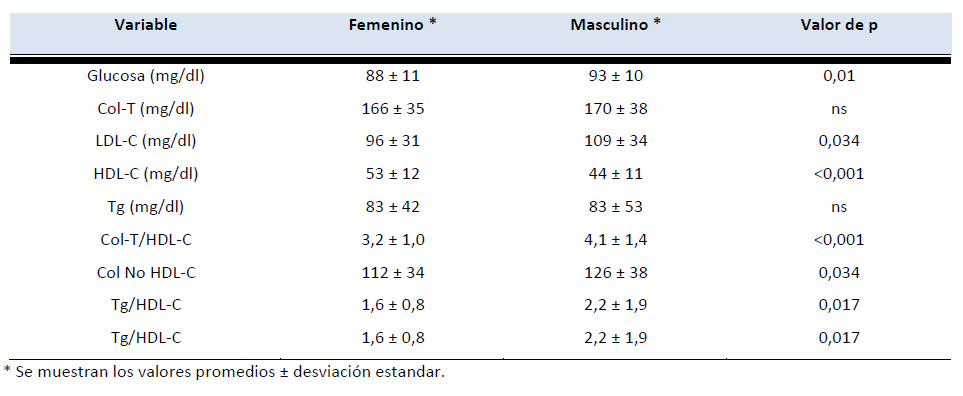

En cuanto a la concentración sérica de los marcadores cardiometabólicos, se encontraron dentro de los valores de referencia; las mujeres tuvieron mayor concentración de HDL-C que los hombres; en cambio éstos presentaron mayor concentración en glucosa, LDL-C y en los diferentes índices aterogénicos (Tabla 2).

Tabla 1

Variables antropométricas de los estudiantes universitarios evaluados según sexo

Tabla 2.

Concentración sérica de marcadores cardiometabólicos en los estudiantes universitarios evaluados según sexo.

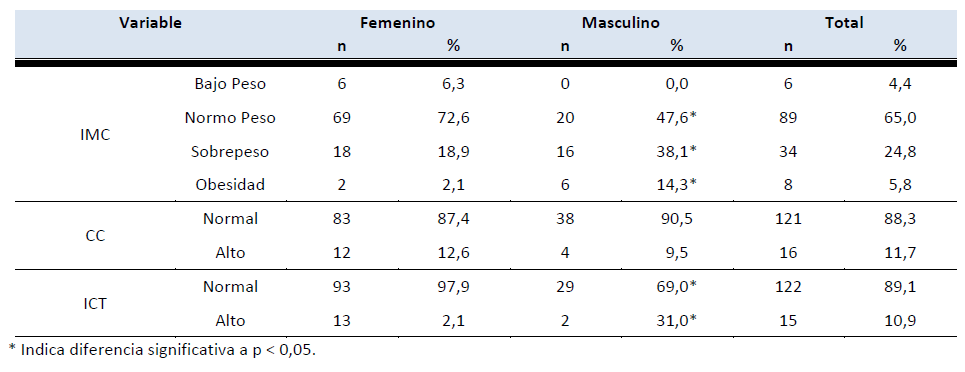

De acuerdo al IMC, el exceso de peso estuvo en 30,6%, afectando principalmente a los hombres (Tabla 3); la incidencia de sobrepeso en los hombres fue aproximadamente dos veces mayor que en las mujeres, mientras que la obesidad fue siete veces mayor; caso contrario se presentó en la categoría de bajo peso en que la totalidad de las afectadas fueron mujeres.

En tanto, la obesidad abdominal para toda la muestra estudiada fue similar de acuerdo a CC e ICT; sin embargo, el mayor porcentaje para CC se consiguió en las mujeres, caso contrario sucedió al determinarla por ICT en el que la incidencia en los hombres superó significativamente a la observada en las estudiantes (Tabla 3).

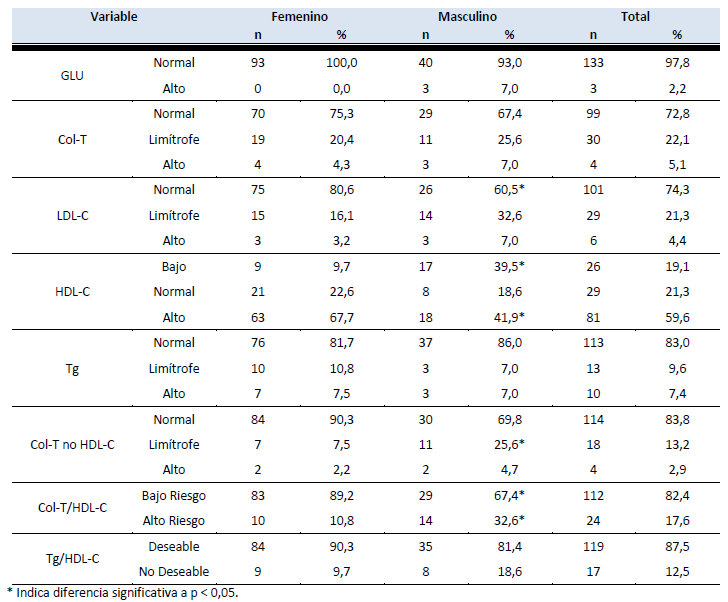

En la Tabla 4 se presenta la categorización de los marcadores cardiometabólicos en los estudiantes universitarios evaluados; se encontró que la casi totalidad de los sujetos eran normoglucémicos con pocos casos de hiperglucemia en los hombres. La alteración de los marcadores cardiometabólicos asociados a aumento de predisposición a procesos aterogénicos tempranos y enfermedades cardiovasculares estuvo por debajo del 8% de la muestra estudiada; sin embargo, la HDL-C se consiguió en la categoría de baja en 19,1%, principalmente en los hombres, mientras niveles altos se se apreciaron en 59,6% con mayor frecuencia en mujeres. Los índices Col-T/HDL-C y Tg/HDL-C resultaron altos en 17,6% y12,5% de los estudiantes avaluados, con mayorincidencia en los hombres.

Tabla 3

Categorización del Índice de Masa Corporal (IMC), Circunferencia de Cintura (CC) e Índice Cintura – Talla (ICT) por sexo en el grupo de estudiantes universitarios evaluados.

Tabla 4

Categorización de los marcadores cardiometabólicos por sexo en el grupo de estudiantes universitarios evaluados

Discusión

El estilo de vida imperante adoptado por los adultos, en la actualidad, está caracterizado por una insuficiente actividad física y un incremento del consumo de alimentos con alta densidad calórica, lo cual ha conllevado al incremento de la incidencia de exceso de peso en la población y consecuentemente al aumento del número de casos de las diferentes enfermedades catalogadas de crónicas no transmisibles. Es preponderante conocer la situación en la que se consigue los jóvenes venezolanos y en especial los que cursan estudios universitarios, con relación a los factores de riesgos a ECNT ya que se contaría con información para diseñar programas dirigidos a estimular la adopción de estilos de vida que colaboren a mantener un buen estado de salud.

La mayoría de los estudiantes que participaron en esta investigación provenían de familias clasificadas socioeconómicamente como de clase media; se dificulta contrastar este resultado con otros estudios debido a que esta variable es poco considerada; sin embargo, Martínez y Col. (27) refirieron que 55,8% de los estudiantes de la Universidad Austral de Chile provenían de familias de bajos ingresos económicos, mientras que Martins Bion y Col. (28) en muestra evaluada en universidad brasileña informaron que 86% pertenecían a la clase media, resultados similares al de este estudio.

Por otra parte, diversos estudios, nacionales e internacionales, han reportado que uno de los factores de riesgo más frecuente entre los estudiantes universitarios es el sedentarismo o actividad física insuficiente, en los que se ha observado que más del 30% de los estudiantes evaluados presentan esta condición con predominio en las mujeres (13-15, 27- 32). No obstante, en esta investigación se observó que el nivel de sedentarismo general fue de 22,1%, coincidiendo con los trabajos antes citados en el hecho de que la mayor incidencia de sedentarismo la tuvieron las mujeres. En Venezuela, Moya-Sifonte y Col.(33) en estudio realizado en estudiantes de la Universidad Central de Venezuela y en el que utilizaron el IPAQ para caracterizar la actividad física, reportaron 31,53% de sedentarismo o hipocinetismo, con mayor incidencia en las mujeres; este resultado representa aproximadamente nueve puntos porcentuales más que los encontrados en la presente investigación. En otro estudio realizado en estudiantes de medicina de la Universidad de Carabobo, Venezuela, Oviedo y Col. (16) reportaron un nivel de sedentarismo mucho más elevado (72,49%).

Es de resaltar que tanto el presente estudio como el de Moya-Sifonte y Col. (33) utilizaron instrumentos reconocidos por la OMS (IPAQ) para caracterizar los niveles de actividad física, hecho este que no se presenta en muchos de los otros trabajos reseñados.

Además, se debe tomar en cuenta que los resultados presentados en este trabajo podrían estar influenciados por el período de la aplicación de la encuesta (principio o final del semestre), debido a que se ha evidenciado que la práctica de ejercicio físico aeróbico disminuye significativamente entre el inicio y el final del primer año de universidad (34).En relación a la práctica de actividad física de acuerdo al año o semestre que cursan, Brandão y Col. (35) encontraron en estudiantes universitarios portugueses de primer año y de cursos superiores las más alta prevalencia de sedentarismo. En estudiantes colombianos de medicina de quinto año hubo diferencias en comparación con los de primer año (45,5% y 25,9% respectivamente) (36). Con respecto a la Facultad o área de estudio, Brandão y Col. (37) reportaron niveles mayores de sedentarismo en el área de ciencias sociales y humanas (66,6%) en comparación con sus pares de las otras áreas.

La asociación de los factores de riesgo cardiovascular y la historia parental de diabetes mellitus, infarto al miocardio, hipertensión arterial y obesidad es fuerte; la agregación familiar puede sugerir predisposición genética, el aprendizaje de comportamientos nocivos para la salud cardiovascular o ambos (38,39). Los antecedentes familiares en ECNT en la muestra evaluada resultaron apreciables y similares a los reportados por Oviedo y Col. (16) en universitarios venezolanos, por lo que se podría sugerir que la carga de ECNT en la población adulta es alta y los jóvenes deberían tomar previsiones con respecto a asumir estilos de vida más saludables a edades tempranas.

Singularmente, el consumo de tabaco reportado en este trabajo es bajo, la mayoría de los estudiantes evaluados refirieron no tener el hábito de fumar cigarrillos que contrasta con lo informado por Oviedo y Col. (16) en estudiantes de la Universidad de Carabobo, Venezuela, en el que reportaron 43,16% y 42,3% en mujeres y hombres respectivamente. El tabaquismo a temprana edad se ha asociado a cambios fisiopatológico de arterias coronarias que aumenta la predisposición a infarto agudo de miocardio prematuro; es una situación alarmante en los estudiantes universitarios que se sustenta en los resultados de varios trabajos, tales como: Morales y Col. (40) en universitarios chilenos reportando tabaquismo, sin diferencia significativa por género, en 30% y 35,8%, 28,7% y 27,7% por Martínez y Col. (27) en mujeres y hombres respectivamente; mientras que en universitarios mexicano las cifras se ubicaron en 10,6% y 14,4% (13).

En este trabajo se encontró que, visto a través del IMC, el 30,6% de la muestra total presentó exceso de peso; dentro de los hombres alcanzó el 52,4% y en las mujeres 21,0%. Como se puede observar el porcentaje en los hombres es 2,5 veces el observado en las mujeres. En este sentido, resultados similares se han reportados en otras investigaciones: Oviedo y Col. (16) 2,7 veces, Espinoza y Col. (42) 2,3 veces, Rangel- Caballero y Col. (43) 2,5 veces, Ibrahim y Col. (44) 1,8 veces y Lorenzini y Col (45) 1,7 veces. En otros estudios realizados en Venezuela se han obtenido porcentajes similares en hombres y mujeres; Diáz-Llus (32) reportó 35,5% en hombres y 36,7% en mujeres, mientras que Peltzer (46) reportó 24,7% en hombres y 20,3% en mujeres. Esta misma tendencia la han reportado otros investigadores (13,27,29).

En relación al bajo peso, el cual no se resalta en muchas investigaciones, este estudio encontró que 4,4% de la muestra se hallaba en esta condición, todas pertenecientes al grupo de mujeres. Díaz-Llús (32) también reportó un porcentaje de bajo peso de 9,6 en mujeres el cual resultó ser 10,7 veces mayor que en hombres. Similar situación la ha reportado Gabizara y Col. (31) 6,1 veces, Espinoza y Col. (42) 5,0 veces y Peltzer y Col. (46) 3,4 veces; en este último referido a universitarios venezolanos. Debido a que los ideales de belleza actuales impera la contextura delgada, existe una importante presión del entorno, sobre todo a nivel familiar y de medios de comunicación, que potencia estos ideales, en la que resultan más influenciados los jóvenes, preponderantemente las del sexo femenino (47). Sin embargo, es necesario realizar más estudios que permitan confirmar el estado de esta situación en distintas poblaciones.

En cuanto al exceso de peso caracterizado por el IMC y el nivel de actividad física establecido por el IPAQ en hombres, valdría la pena resaltar que el alto porcentaje con exceso de peso pareciera no corresponderse con el alto porcentaje de sujetos físicamente activos. Esto podría deberse a que los sujetos con exceso de peso utilizaran la actividad física como una herramienta para el control de peso; no se pudo confirmar esta posibilidad debido a que el instrumento utilizado no contaba con preguntas de caracterización del momento de inicio de la actividad física reportada y el motivo de la misma. Lo anterior sería cierto suponiendo que tanto el IMC como el IPAQ no estén sobreestimando la caracterización realizada, ya que el IMC como es conocido no proporciona información precisa sobre la masa grasa y la masa magra. Por su parte el IPAQ podría sobre estimar el nivel de actividad física dada la puntuación que se le asigna a la caminata diaria y que sólo toma en cuenta el reporte de la última semana de actividad

Otra interpretación de los resultados anteriores podría darse al alternarse la calidad de los instrumentos e índices utilizados; en un caso al presentarse una adecuada caracterización por el IMC y una sobreestimación del nivel de actividad física por el uso del IPAQ o en caso contrario, donde el IMC estaría sobrevalorando el exceso de peso en sujetos con un nivel de actividad física elevado y mayor masa magra. Estas distintas posibilidades en la interpretación de los resultados sugieren la necesidad de contar con instrumentos e indicadores cada vez más específicos que permitan evaluar estas condiciones de una manera más precisa.

En este sentido, la inclusión de indicadores combinados como el ICT pueden generar una descripción más correcta y específica, ya que representa un índice o marcador de obesidad abdominal normalizada por la talla. En este trabajo, al incorporar este índice se pudo observar, que en el caso de los hombres, hay una alta proporción clasificado con un ICT alto que se corresponde en su totalidad con la categoría de obesidad. Sin embargo, en la categoría de sobrepeso la correspondencia es de aproximadamente la mitad; esto sí podría deberse a una sobre estimación del IMC para esta categoría. En el caso de la actividad física, la correspondencia con la clasificación del ICT es menos evidente, distribuyéndose heterogéneamente en las distintas categorías, lo cual podría sugerir la sobre estimación de los niveles de actividad física por IPAQ. Por esta razón, en trabajos futuros sería conveniente la inclusión del ICT como un indicador a tomar en cuenta en la evaluación de factores de riesgo a ECNT.

En relación a los biomarcadores cardiometabólicos, es necesario señalar que la mayoría de los estudios utilizan los puntos de corte recomendados por el ATPIII, los cuales son derivados de datos combinados de adultos de todas las edades. En este trabajo, se han utilizado puntos de corte adecuados a población de adultos jóvenes (25).

En cuanto a los biomarcadores asociados a riesgo cardiovascular se encontraron valores altos de ellos en menos del 8% de la muestra; resultados similares han sido reportados por Fortino y Col. (30), González y Col. (13), todos Latinoamericanos. Por el contrario otros estudios reportaron prevalencias significativamente más altas en población norteamericana (48,49); esta tendencia podría estar relacionada a diferencias en los factores que determinan el estilo de vida.

En cuanto a los biomarcadores asociados a riesgo cardiovascular se encontraron valores altos de ellos en menos del 8% de la muestra; resultados similares han sido reportados por Fortino y Col. (30), González y Col. (13), todos Latinoamericanos. Por el contrario otros estudios reportaron prevalencias significativamente más altas en población norteamericana (48,49); esta tendencia podría estar relacionada a diferencias en los factores que determinan el estilo de vida.

Aun cuando el valor medio de la concentración sérica del HDL-C se encontró dentro del rango normal, al clasificarlos por los puntos de corte adoptados se halló en la categoría baja una mayor proporción en hombres que en mujeres; esta misma tendencia se ha presentado en otros estudios (27,48,49). Sin embargo, otros trabajos reportan una tendencia diferente donde se observa una mayor incidencia de valores bajos en el grupo femenino que en el masculino (13,50,51). Si bien es cierto que factores hormonales influyen en la concentración de las HDL-C (52), favoreciendo a las mujeres, no lo es menos la influencia de otros factores como la alimentación, entorno geográfico, grupo étnico (53- 56), entre otros, lo que hace evidente la necesidad de emprender estudios controlando estas otras variables.

Por la variabilidad de los resultados comentados en los párrafos anteriores, pareciera conveniente lo que varios investigadores han comentados la necesidad del uso de indicadores combinados como el Col-T/HDL-C o Tg/HDL-C (57), entre otros, ya que con ellos se estaría estableciendo niveles de riesgo en base a valores relativos y no absolutos; estos índices han sido asociado a procesos ateroescleróticos lo que está en concordancia a la mayor incidencia de eventos cardiovasculares en población masculina.

Es importante señalar que salvo las medidas antropométricas y los marcadores cardiometabóicos, el resto de la información recolectada en este estudio estuvo basada en el auto reporte, razón por la cual es posible que algunos aspectos del estilo de vida estén sub o sobre valorados; esto constituye una limitación para los alcances de los resultados presentados.

Por lo que se concluye, que a pesar de que la mayor proporción de los estudiantes evaluados presentaron alto nivel de actividad física, un 22,1% fueron clasificados como sedentarios; lo que unido a una apreciable prevalencia de exceso de peso y de baja concentración de HDL-C, de manera más importante en los hombres, representa un incremento preocupante de factores de riesgo para ECNT en este grupo.

Se recomienda una mayor vigilancia de los indicadores de estilo de vida en la comunidad por parte de las autoridades universitarias, como una medida para desarrollar políticas que contribuyan a reducir los niveles de riesgo a ECNT en los estudiantes.

Agradecimientos

A los estudiantes universitarios que accedieron a formar parte de la muestra de este estudio. Investigación financiada por el Consejo de Desarrollo Científico y Humanístico de la Universidad Central de Venezuela (CDCH-UCV). PG-09-8247-2011/2 y PG-05-8138-2011/1.

Referencias

1. Holman RL, McGill HC jr, Strong JP, Geer JC. The natural history of atherosclerosis: the early aortic lesions as seen in New Orleans in the middle of the 20th century. Am J Pathol. 1958;34:209-235. [Google Scholar] [PubMed]

2. Strong JP, McGill HC jr. The pediatric aspects of atherosclerosis. J Atheroscles Res. 1969;9:251-265. [Google Scholar]

3. Lauer RM, Connor WE, Leaverton PE, Reiter MA Clarke WR. Coronary heart disease risk factors in school children: the Muscatine study. J Pediatr. 1975;86:697- 706. [Google Scholar]

4. Frerichs RR, Srinivasan SR, Webber LS, Berenson GR. Serum cholesterol and triglycerides levels in 3,446 children from a biracial community: the Bogalusa Heart Study. Circulation. 1976;54:302-309. [Google Scholar]

5. Zieske AW, Malcom GT, Strong JP. Natural history and risk factors of atherosclerosis in children and youth: the PDAY study. Pediatr Pathol Mol Med. 2002;21:213- 237. [Google Scholar]

6. Mikkilä V, Rasanen L, Raitakari OT, Pietinen P, Viikari J. Consistent dietary patterns identified from childhood to adulthood: the Cardiovascular Risk in Young Finns Study. Br J Nutr. 2005:93:923-931. [Google Scholar]

7. Gall SL, Jamrozik K, Blizzard L, Dwyer T, Venn A. Healthy lifestyles and cardiovascular risk profiles in young Australian adults: the Childhood Determinants of Adult Health Study. Eur J Cardiovasc Prev Rehabil. 2009;16:684- 689. [Google Scholar]

8. Dwyer T, Sun C, Magnussen CG, Raitakari OT, Schork NJ, Venn A, Burns TL, Juonala M, Steinberger J, Sinaiko AR, Prineas RJ, Davis PH, Woo JG, Morrison JA, Daniels SR, Chen W, Srinivasan SR, Viikari JSA, Berenson G. Cohort profile: the International Childhood Cardiovascular Cohort (i3C) Consortium. Int J Epidemiol. 2013;42:86-96. [Google Scholar] [PubMed]

9. República Bolivariana de Venezuela. Ministerio del Poder Popular para la Salud. Anuario de mortalidad 2012. Caracas – Venezuela. Septiembre 2014. [Google Scholar]

10. Morales I G, del Valle R C, Soto V A, Ivanovic M D. Factores de riesgo cardiovascular en estudiantes universitarios. Rev Chil Nutr. 2013;40:391-396. [Google Scholar]

11. Deforche B, Van Dyck D, Deliens T, De Bourdeaudhuij I. Changes in weight, physical activity, sedentary behavior and dietary intake during the transition to higher education: a prospective study. Int J Behav Nutr Phys Act. 2015. 12-16. DOI 10.1186/s12966-015-0173- 9. [Google Scholar] [PubMed]

12. Arts J, Fernandez ML, Lofgren IE. Coronary heart disease risk factors in college students. Adv Nutr. 2014;5:177- 187. [Google Scholar] [PubMed]

13. González Sandoval CE, Díaz Burke Y, Mendizabal-Ruiz AP, Díaz EM, Morales JA. Prevalencia de obesidad y perfil lipídico alterado en jóvenes universitarios. Nutr Hosp. 2014;29:315- 321. [Google Scholar]

14. Salazar C CM, Feu S, Vizueta Carrizoza M, de la Cruz – Sánchez. IMC y actividad física de los estudiantes de la universidad de Colima. Rev Int Med Cienc Act Fis. 2013;13:569-584. [Google Scholar]

15. Wright M, Adair L, James C, Amuleru- Marshall O, Pelzer K, Pengpid S, et al. The association of nutrition behaviors and physical activity with general and central obesity in Caribbean undergraduate students. Rev Panam Salud Pública. 2015;38(4):278-285. [Google Scholar]

16. Oviedo G, Marón de Salim A, Santos I, Sequera S, Soufrontt G, Suárez P, Arpaia A. Factores de riesgo de enfermedades crónicas no transmisibles en estudiantes de la carrera de medicina. Universidad de Carabobo, Venezuela. Año 2006. Nutr Hosp. 2008;23:288-293. [Google Scholar]

17. Hernández MA, García HL. Factores de riesgo y protectores de enfermedades cardiovasculares en población estudiantil universitaria. Rev Fac Med. 2007;30:119- 123. [Google Scholar]

18. Méndez Castellano H. Estratificación social método Graffar modificado. Arch Venez Puer Ped 1986; 49: 93–104. [Google Scholar]

19. Bonita R, Courten M, Dwyer T, Jamrozik, Winkelmann R. Vigilancia de los factores de riesgo para enfermedades no transmisibles: el método progresivo de la OMS. Resumen. Ginebra, Organización Mundial de la Salud, 2001. [Google Scholar]

20. International Society for Advance of the Kinanthropometry – ISAK. Estándares Internacionales para la Valoración Antropométrica. Sidney, Australia. 2008. [Google Scholar]

21. OMS. Obesity: preventing and managing the global epidemic. Geneva: OMS. 1998. [Google Scholar]

22. McCarthy HD y Ashwell M. A study of central fatness using waist-to-height ratios in UK children and adolescents over two decades supports the simple message – ‘keep your waist circumference to less than half your height. Int J Obes.2006.30:988-992. [Google Scholar]

23. Friedewald WT, Levy RI, Fredrickson DS. Estimation of the concentration of low density lipoprotein cholesterol in plasma, without use the preparative ultracentrifuge. Clin Chem. 1972.18:499- 502. [Google Scholar]

24. The Expert Committee on the Diagnosis and Classification of Diabetes Mellitus. Report of the Expert Committee on the Diagnosis and Classification of Diabetes Mellitus. Diabetes Care.1997.20:1183- 1197. [Google Scholar]

25. National Heart, Lung, and Blood Institute. Expert panel on integrated guidelines for cardiovascular health and risk reduction in children and adolescents.U.S. Department of Health and Human Services. National Institutes of Health. NIH publication N° 12-7486. Octubre 2012.pags 216. [Google Scholar]

26. Castelli WP, Abbott RD, McNamara PM. Summary estimates of cholesterol used to predict coronary heart disease. Circulation. 1983.67:730-734. [Google Scholar]

27. Martínez MA, Leiva AM, Sotomayor C, Victoriano T, Von Chrismar AM, Pineda S. Factores de riesgo cardiovascular en estudiantes de la Universidad Austral de Chile. Rev Med Chile. 2012;140:426-435. [Google Scholar]

28. Martins Bion F, de Castro Chagas MH, de Santana Muniz G, Oliveira de Sousa LG. Estado nutricional, medidas antropométricas, nivel socioeconómico y actividad física en universitarios brasileños. Nutr Hop. 2008;23:234-241. [Google Scholar]

29. Busto P, Amigo H, Arteaga A, Acosta AM, Rona RJ. Factores de riesgo de enfermedad cardiovascular en adultos jóvenes. Rev Med Chile. 2003;131:973- 980. . [Google Scholar]

30. Fortino M, Modini L, Zurbriggen A, Folonier D. 1995 – 2010: Estudio comparativo de factores de riesgo cardiovascular en jóvenes universitarios. Rev Fed Arg Cardiol. 2012;41:269-276. [Google Scholar]

31. Gazibara T, Kisic Tepavcevic DB, Popovic A, Pekmezovic T. Eating habits and bodyweights of students of the University of Belgrade, Serbia: A cross-sectional study. J Health Popul Nutr. 2013;31:330-333. [Google Scholar] [PubMed]

32. Díaz Llus A. Actividad física e IMC de los estudiantes de la Unellez – Barinas. Revista Electrónica Actividad Física y Ciencias. 2014;6 (n°1). [Google Scholar]

33. Moya-Sifonte MZ, Garcia Avendaño P, Lucena N, Casaña R, Brito P, Rodríguez A, Flores Z, Cordero R. Hipocinetismo: ¿Un problema de salud entre jóvenes ucevistas?. Rev Fac Med. 2006;29:74-79. [Google Scholar]

34. Pullman AW, Masters RC, Zalot LC, Carde LE, Saraiva MM, Dam YY, Randall Simpson JA, Duncan AM. Effect of the transition from high school to university on anthropometric and lifestyle variables in male. Appl Physiol Nutr Metab. 2009;34:162-171. [Google Scholar]

35. Brandão MP, Pimentel FL, Fonseca M. Impact of academic exposure on health status of university students. Rev Saude Publica. 2011;45:49-58. [Google Scholar]

36. Alba LH. Perfil de riesgo en estudiantes de Medicina de la Pontificia Universidad Jeveriana. Univ Med Bogotá. 2009;50:143-155. [Google Scholar]

37. Brandão MP, Pimentel FL, Silva CC, Cardoso MF. Risk factors for cardiovascular disease in a Portuguese university population. Rev Port Cardiol. 2008;27:29-35. [Google Scholar]

38. Dallohgeville J, Grupposo M, Cottel D, Ferriéres J, Arveiler D, Bingham A , Ruidavets JB, Haas B, Ducimetiere P, Amouyel P. Association between the metabolic syndrome and parental history of premature cardiovascular disease. Eur Heart J. 2006;27:722-728. [Google Scholar] [PubMed]

39. Sánchez-Contreras M, Moreno-Gómez GA, Marín-Grisales ME, García-Ortíz LH. Factores de riesgo cardiovascular en poblaciones jóvenes. Rev Salud Públic. 2009;11:110-122. [Google Scholar]

40. Morales G, Del Valle C, Belmar C, Orellana Y, Soto A, Ivanovic D. Prevalencia de consumo de drogas en estudiantes universitarios que cursan primer y cuarto año. Rev Med Chil. 2011;139:1573-1580. [Google Scholar] [PubMed]

41. Espinoza Oteiza L, Rodríguez F, Gálvez J, Mac Millan N. Hábitos de alimentación y actividad física en estudiantes universitarios. Rev Chil Nutr. 2011;38:458-465. [Google Scholar]

42. Rangel Caballero LG, Rojas Sánchez LZ, Gamboa Delgado EM. Sobrepeso y obesidad en estudiantes universitarios colombianos y su asociación con la actividad física. Nutr Hosp. 2015;31:629-636. [Google Scholar] [PubMed]

43. Ibrahim NK, Mahnashi M, Al-Dhahem A, Al-Zahrani B, Al-Wadie E, Aljabri M, Al- Shanketi R, Al-Shehri R, Al-Sayes FM, Bashawri J. Risk factors of coronary heart disease among medical students in King Abdulaziz University, Jeddah, Saudi Arabia. BMC Pubic Health. 2014;14:411-419. [Google Scholar] [PubMed]

44. Lorenzini R, Betancur-Ancona DA, Chel- Guerrero LA, Segura-Campos MR, Castellanos-Ruela AF. Estado nutricional en relación con el estilo de vida de estudiantes universitarios mexicanos. Nutr Hosp. 2015;32:94-100. [Google Scholar] [PubMed]

45. Peltzer K, Pengpid S, Samuels A, Keser Özcan N, Mantilla C, Rahamefy OH, Lian Wong M, Gasparashvili A. Prevalence of overweight/obesity and its associated factors among university students from 22 countries. Int J Environ Res Public Health. 2014;11:7425-7441. [Google Scholar] [PubMed]

46.Téllez Suárez E, Castillo Biscari N, García Quesada S, Yagüe Lobo I, Requena Angulo M, OlmedillaIshishi YL, Arnoriaga Rodríguez M, Andía Melero VM. Satisfacción con la propia imagen corporal en una población de estudiantes universitarios de la comunidad de Madrid. Nutr Hosp. 2015;31:1423-1426. [Google Scholar] [PubMed]

47. Burke JD, Reilly RA, Morrell JS, Lofgren IE. The University of New Hampshire’s Young Adult Health Risk Screening Initiative. J Am Diet Assoc. 2009;109:1751-1758. [Google Scholar] [PubMed]

48. Morrell JS, Lofgren IE, Burke JD, Reilly RA. Metabolic syndrome, obesity, and related risk factors among college men and women. J Am Coll Health. 2012;60:82-89. [Google Scholar] [PubMed]

49. Fernandes J, Lofgren IE. Prevalence of metabolic syndrome and individual criteria in college students. J Am Coll Health. 2011;59:313-321. [Google Scholar] [PubMed]

50. Huang TT, Shimel A, Lee RE, Delancy W, Strother ML. Metabolic risks among college students: prevalence and gender differences. Metab Syndr Relat Disord. 2007;5:365-372. [Google Scholar] [PubMed]

51. Catalano G y Guerin M. Charter 4. HDL and reverse cholesterol transport: Physiological modulation. In: Tsugikazu Komoda editor. The HDL handbook: Biological functions and clinical implications. London: Academic Press: 2013. p.65-80.

52. Kelishadi R, HaghjooyJavanmard S, HasamTajadini M, Mansourian M, Esmaeil Motlagh M, Ardalan G, Ban M. Genetic association with low concentrations of high density lipoprotein-cholesterol in a pediatric population of Middle East and North Africa: The CASPIAN-III study. Atherosclerosis. 2014;237:273-278. [Google Scholar] [PubMed]

53. Weissglas-Volkov D, Pajukanta P. Genetic causes of high and low serum HDLcholesterol. J Lipid Res. 2010;50:2032- 2057. [Google Scholar] [PubMed]

54. Ma Y, Li Y, Chiriboga DE, Olendzki BC, Hebert JM, Li W, Leung K, Hafner AR, Ockene IS. Association between carbohydrate intake and serum lipids. J Am Col Nutr. 2006;25:155-163. [Google Scholar]

55. Ryder JR, Vega-López S, Ortega R, Konopken Y, Shaibi GQ. Lifestyle intervention improve lipoprotein particle size and distribution without weight loss in obese Latino adolescents. Pediatr Obes. 2013;8:e59-e63. [Google Scholar]

56. Millán J, Pinto X, Muñoz A, Zúñiga M, Rubiés-Prat J, Pallardo LF, Masana L, Mangas A, Hernández-Mijares A, González-Santos P, Ascaso JF, Pedro-Botet J. Lipoprotein ratios: Physiological significance and clinical usefulness in cardiovascular prevention. Vasc Health Risk Manag. 2009;5:757-765. [Google Scholar] [PubMed]

Notas de autor

Raimundo Cordero. Escuela de Bioanálisis, Cátedra de Bioquímica “A”. Ciudad Universitaria. Los Chaguaramos. Caracas–Venezuela. Teléfono 582126053321 Correo electrónico raimundocordero@gmail.com