Artículos Originales

Prevalencia de la diabetes mellitus tipo 2 y sus factores de riesgo en individuos adultos de la ciudad de Cuenca-Ecuador

(Prevalence of type 2 diabetes mellitus and risk factors in adult individuals of Cuenca - Ecuador)

Prevalencia de la diabetes mellitus tipo 2 y sus factores de riesgo en individuos adultos de la ciudad de Cuenca-Ecuador

Avances en Biomedicina, vol. 6, núm. 1, pp. 10-21, 2017

Universidad de los Andes

Recepción: 18 Octubre 2016

Aprobación: 24 Enero 2017

Publicación: 16 Febrero 2017

Resumen:

La presente investigación tiene por objetivo determinar la prevalencia de diabetes mellitus tipo 2 (DM2) y sus factores asociados en la población adulta de Cuenca – Ecuador, 2014. Se realizó un estudio descriptivo y transversal, con muestreo aleatorio multietápico en 317 individuos adultos de ambos sexos. Las variables cuantitativas se expresaron en media±DE, las cualitativas en frecuencias absolutas y relativas, con prueba de Chi cuadrado para asociación entre variables, se realizó un modelo de regresión logística múltiple para DM2 ajustado por sexo, grupos etarios, IMC, antecedente familiar de Diabetes Mellitus e Hipertensión Arterial, Hábito Alcohólico, Hábito Tabáquico y condición laboral. La prevalencia de DM2 fue de 5,7%; (Femenino: 5,5%; Masculino: 5,9%). El riesgo para DM2 aumentó progresivamente según la edad, para el grupo de 40-59 años (OR: 9,63; IC95%:1,72-53,78; p=0,010) y 60 años más (OR: 10,66; IC95%:1,54-73,40; p=0,011). Presentar el antecedente familiar de Diabetes Mellitus aumenta el riesgo para DM2 (OR: 3,51; IC95%:1,11-11,09; p=0,032). Según el IMC se evidenció que la obesidad presentó un riesgo de 4,57 veces para padecer DM2 (OR: 4,57; IC95%:1,05- 19,84; p=0,042). La DM2 tiene una prevalencia acorde a la observada a nivel mundial, manteniendo una estrecha relación con la edad, índice de masa corporal y antecedente familiar de Diabetes Mellitus, por lo que estos factores deben ser tomados en cuenta para implementar políticas de prevención primaria que permitan la disminución de la prevalencia de esta enfermedad.

Palabras clave: Diabetes Mellitus tipo 2, enfermedades crónicas no transmisibles, obesidad, síndrome metabólico, factores de riesgo.

Abstract: The objective of this investigation was to determine the prevalence of type 2 diabetes mellitus (T2DM) and related factors in the adult population in Cuenca - Ecuador, 2014. An analytical cross-sectional, and randomized study in 317 adults of both sexes was performed. Quantitative variables were expressed as mean±SD, qualitative in absolute and relative frequencies, with Chi squared test for association between variables, and a multiple logistic regression model for T2DM adjusted by sex, age groups, BMI, family history of Diabetes Mellitus and Hypertension, Alcohol habits, smoking habits and employment status. The prevalence of T2DM was 5,7%; (Women: 5,5%; Male: 5,9%). The risk for type 2 diabetes increased progressively with age, for the group of 40-59 years (OR: 9,63; 95%CI:1,72-53,78; p=0,010) and ≥60 years (OR: 10,66; 95%CI:1,54-73,40; p=0,011). Family history of diabetes mellitus increases the risk for T2DM (OR: 3.51; 95%CI:1,11-1109; p=0,032). According to BMI showed that obesity presented a 4.57 times risk for developing T2DM (OR: 4,57; 95%CI:1,05-19,84, p=0,042). T2DM has a prevalence consistent with the observed globally, maintaining a close relationship with age, body mass index and family history of Diabetes Mellitus, these factors should be taken into account to implement primary prevention policies that allow decreasing the prevalence of this disease.

Keywords: Type 2 Diabetes Mellitus, chronic noncommunicable diseases, obesity, metabolic syndrome, risk factors.

Introducción

La Diabetes Mellitus tipo 2 (DM2) es una enfermedad endocrino-metabólica con un severo impacto multidimensional, desde su alarmante panorama epidemiológico, hasta las modificaciones en la calidad de vida de cada uno de los pacientes afectados (1). La prevalencia de este trastorno ha incrementado dramáticamente, de 108 millones de individuos a nivel mundial en el año 1980, hasta aproximadamente 422 millones para el año 2014, representando una prevalencia de 8,5% (2). Asimismo, se estima que anualmente, aproximadamente 1,5 millones de muertes son directamente producidas por la DM2 y hasta 2,2 millones son atribuibles a alguna forma de hiperglicemia (2).

Más allá de esto, la DM2 una de las principales causas de ceguera, enfermedad renal, enfermedades cardiovasculares y cerebrovasculares, neuropatías, y amputaciones no traumáticas, lo cual se traduce en una carga pesada en la vida cotidiana de los pacientes (3). Además, implica altos gastos económicos directos e indirectos, que oscilan entre $1.000-10.000 por persona por año en diferentes localidades (4); y más de $300.000 anualmente para los servicios de salud pública en territorios latinoamericanos (5).

Ecuador no escapa a esta situación: En territorio ecuatoriano, la DM2 fue la primera causa de mortalidad para el año 2013, correspondiendo a 4695 muertes, 7,44% del total anual (6). La rápida evolución de este patrón epidemiológico se vincula estrechamente con el auge de las enfermedades crónicas degenerativas en los países en vías de desarrollo, en el marco del fenómeno de transición epidemiológica (7). En este sentido, el acelerado crecimiento económico y demográfico experimentado por Ecuador en años recientes podría ser uno de los principales factores vinculados con la prominencia de la DM2 en nuestro país, en virtud de transiciones nutricionales, envejecimiento de la población, redistribución de los ingresos económicos y mayor occidentalización de la rutina diaria (8).

A la luz de esta problemática, se hace necesario caracterizar el comportamiento epidemiológico de la DM2 en cada comunidad, con el fin de diseñar e implementar estrategias de prevención adecuadas a los rasgos propios de cada población. Por lo tanto, el objetivo de este estudio fue describir la prevalencia y factores asociados a la DM2 en la población de Cuenca, Ecuador.

Materiales y métodos

Consideraciones éticas. Para la ejecución del presente estudio se contó con la aprobación del comité de bioética del Ministerio de Salud Pública del Ecuador (MSP). Además, se tomó en consideración los aspectos reflejados en la declaración de Helsinki para la elaboración de estudios en humanos, donde todos los individuos firmaron un consentimiento informado para la participación en el estudio previo al examen físico, aplicación de cuestionarios e historia clínica y los análisis de laboratorio.

Diseño de estudio y selección de individuos. Se realizó un estudio descriptivo y transversal en las parroquias urbanas de la ciudad de Cuenca, Ecuador; cuya población adulta corresponde a 223.798 habitantes, según los datos del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (9). El tamaño muestral fue de 318 individuos adultos, calculado según la fórmula de Sierra Bravo. La estimación se ejecutó con base en una prevalencia esperada de DM2 de 8,5%, con una precisión absoluta entre 1% y 5%, nivel de confianza de 95%, y un valor de efecto del diseño de 2. El criterio de inclusión fue tener 18 años o más y los de exclusión: embarazo y cualquier enfermedad aguda durante la ejecución del estudio. Para la selección de los sujetos, se consideraron las parroquias urbanas de Cuenca: San Sebastián, Bellavista, Batán, Yanuncay, Sucre, Huayna Cápac, Gil Ramírez, Sagrario, San Blas, El Vecino, Cañaribamba, Totoracocha, Monay, Machángara y Hermano Miguel. En cada parroquia se seleccionaron al azar sectores, los cuales a su vez se dividieron al azar en manzanas y posteriormente se escogieron al azar las viviendas. Se seleccionaron a los participantes de ambos sexos hasta obtener el tamaño muestral. Cada individuo seleccionado firmó un consentimiento informado de participación voluntaria en el estudio, previa a la aplicación de cuestionarios, historia clínica, examen físico o de laboratorio.

Evaluación de los individuos. A todos los sujetos se les realizó historia clínica completa por personal médico capacitado, recogiendo los datos de identificación del individuo, así como antecedentes personales y familiares de enfermedades crónicas, cardiovasculares, endócrino-metabólicas, entre otras. El grupo étnico fue clasificado en mestizo, blanco y otros (afro-ecuatoriano, mulato, montubio). El estrado socioeconómico fue evaluado mediante la Escala de Graffar (10), la cual estratifica a los sujetos en 5 estratos: Clase Alta (Estrato I), Media Alta, (Estrato II), Media (Estrato III), Obrera (Estrato IV) y Extrema Pobreza (Estrato V).

Evaluación de la actividad física. El Cuestionario Internacional de Actividad Física (IPAQ) fue aplicado para determinar el grado de actividad física de los sujetos estudiados, reportándose un patrón de actividad física Baja, Moderada o Alta (11). Dentro de los análisis del IPAQ fueron excluidos 19 individuos, ya que no cumplieron con los criterios de depuración del IPAQ durante los análisis de determinación del patrón de actividad física a través del Scoring IPAQ.

Evaluación de la presión arterial. La presión arterial fue determinada por medio de un esfigmomanómetro manual previamente calibrado y un estetoscopio en el brazo izquierdo, llevado a cabo por personal médico, posterior a 10 minutos de reposo y con la persona sentada, con los pies tocando el suelo y el brazo descansando a la altura del corazón. La presión arterial sistólica (PAS) fue cuantificada en el primer sonido de Korotkoff y la presión arterial diastólica (PAD) en el quinto sonido de Korotkoff (12).

Evaluación nutricional. Para el estudio del patrón nutricional de los sujetos, se aplicó el Recordatorio de 24 horas, el cual registró los datos de la ingesta de alimentos del día anterior tanto en el desayuno, almuerzo, cena y sus respectivas meriendas; donde un equipo nutricionistas realizó el procesamiento de los datos para la determinación de las kilocalorías consumidas diariamente por los individuos en estudio.

Evaluación Antropométrica. El examen físico de los participantes involucró la determinación del índice de Masa Corporal (IMC), calculándose a partir del peso en kilogramos dividido por el cuadrado de la altura en metros (13). Para ello, se determinó el peso mediante una balanza antropométrica de plataforma y pantalla grande (Camry®, modelo DT602, China), así como la talla a través de un tallímetro (Seca® 217, Alemania). La circunferencia abdominal fue determinada con el paciente en posición de pie al final de una espiración normal, con los brazos relajados, por medio de una cinta métrica no elástica, colocada horizontalmente en el punto equidistante entre el punto más alto de la cresta ilíaca y la parte inferior de la última costilla (14).

Análisis de laboratorio. Para el análisis de laboratorio, se extrajo sangre por venopunción de cada sujeto, con ayuno no mayor de 12 horas. Con respecto al procesamiento de las muestras para el estudio bioquímico, se utilizó el equipo automatizado Mindray® b 88, semiaulant, Korea. Para la determinación de la glicemia, colesterol total, triglicéridos y LDL-C (lipoproteína de baja densidad) se utilizó un kit enzimático-colorimétrico de (Reaactlab®). Para la cuantificación de HDL-C (lipoproteína de alta densidad) se utilizó un kit enzimático-colorimétrico comercial (Human Frisonex®). Las lipoproteínas de muy baja densidad (VLDL) fueron determinadas a partir de los Triglicéridos.

Diagnóstico de síndrome metabólico. Se utilizaron los criterios de Síndrome Metabólico (SM) establecidos por el consenso de IDF/NHLBI/AHA-2009, los cuales incluyen a los siguientes (15): 1) Circunferencia abdominal elevada (Hombres ≥90 cm; Mujeres ≥80 cm), 2) Triglicéridos altos (≥150 mg/dL), o recibir tratamiento específico; 3) HDL-C bajas (Hombres<40 mg/dL; Mujeres<50 mg/dL), o recibir tratamiento específico; 4) Glicemia elevada (≥100 mg/dL), o presentar antecedente de diabetes mellitus tipo 2; 5) Presión arterial elevada (PAS≥130 mmHg o PAD≥85 mmHg), o presentar antecedente de hipertensión arterial. La presencia de 3 o más criterios hace el diagnóstico de SM (15).

Definición de Diabetes Mellitus tipo 2. De la muestra estudiada se consideraron como diabéticos a aquellos individuos que presenten alguno de los siguientes criterios: 1) Diagnóstico previo de DM2, 2) Aquellos que no presentaban el antecedente personal de DM2, reportando niveles de glicemia en ayuno iguales o mayores a 126 mg/dL en 2 mediciones distintas (16). De igual forma, se clasificaron a los individuos no diabéticos en: 1) Normoglicémicos (NG), aquellos sujetos que presentasen glicemia en ayuno <100mg/dL. 2) Glicemia Alterada en Ayuno (GAA), a aquellos con glicemia entre 100-125,99 mg/dL (16). En el presente estudio se encontró una prevalencia de antecedente de Diabetes Mellitus tipo 1 (DM1) de 0,3% (n=1); y antecedente de DM2 4,4% (n=14). Por otra parte, de acuerdo al segundo criterio de la ADA previamente mencionado con glicemia ≥126mg/dL, se reportó que el 100% de dichos casos presentó una glicemia basal ≥126mg/dL en una segunda ocasión, reportándose un 1,3% (n=4) del total de casos como nuevo diagnóstico de DM2, unificándose el antecedente de DM2 con el nuevo diagnóstico para los análisis estadísticos. El único caso con antecedente de DM1 fue excluido de los análisis posteriores, obteniéndose una muestra final de 317 individuos.

Análisis estadístico. Los datos fueron analizados en el programa estadístico SPSS 21 (IBM, SPSS Inc., Chicago, IL) para Windows. Las variables cualitativas fueron expresadas como frecuencias absolutas y relativas (porcentajes), los porcentajes fueron comparados estadísticamente mediante la prueba Z de proporciones. Se aplicó la prueba de Chi cuadrado de Pearson (χ2) para establecer asociaciones. Las variables cuantitativas presentaron distribución normal siendo presentadas en Medias ± Desviaciones estándar. Las comparaciones de medias entre dos grupos fueron realizadas a través de la prueba T de Student. Se realizó un modelo de regresión logística binaria para determinar DM2, el cual fue ajustado por: Sexo, Grupos etarios, IMC, Antecedente familiar de Diabetes Mellitus e Hipertensión Arterial, Hábito Alcohólico, Hábito Tabáquico y condición laboral. Un valor de p<0,05 se consideró estadísticamente significativo.

Resultados

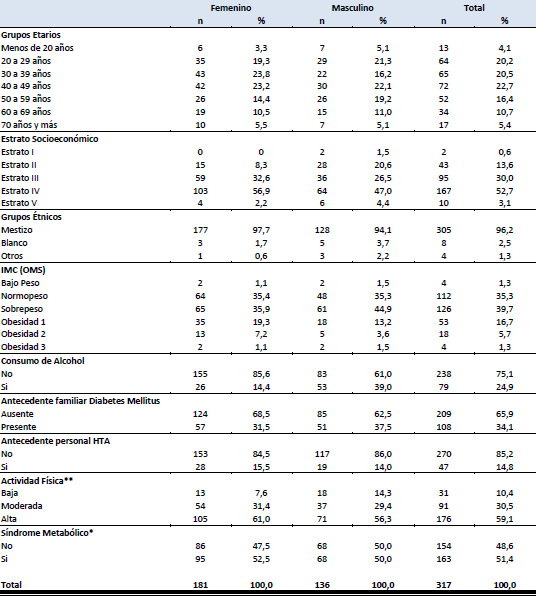

Características generales de la muestra. La muestra estuvo conformada por 317 individuos, de los cuales el 57,1% (n=181) correspondió al sexo femenino y un 42,9% (n=136) al sexo masculino. La edad promedio fue de 42,7±15,3 años. Los grupos etarios más prevalentes fueron el de 40 a 49 años con 22,7%, seguido del grupo de 30 a 39 años (20,5%) y 20 a 29 años con 20,2%. El estrato socioeconómico más frecuente fue el Estrato IV con un 52,7%, seguido por el Estrato III con un 30,0%. Los mestizos fueron el grupo étnico más prevalente con un 96,2%. Por otra parte la clasificación del IMC por la OMS reportó que la categoría más frecuente fue el Sobrepeso con un 39,7% (n=126), seguido de la categoría Normopeso 35,3% (n=112) y Obesidad 23,7% (n=75), [Obesidad 1: 16,7% (n=53); Obesidad 2: 5,7% (n=18) y Obesidad 3: 1,3% (n=4)]. En la tabla 1 se muestran las características generales de la muestra estudiada de acuerdo al sexo.

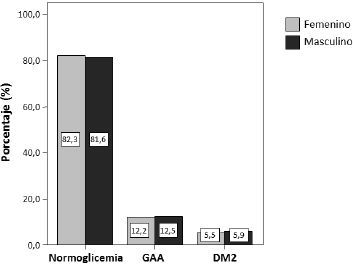

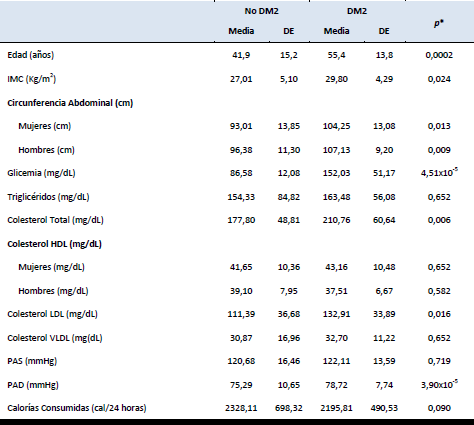

Prevalencia de Diabetes Mellitus tipo 2. La prevalencia de DM2 fue de 5,7% (n=18); con un comportamiento similar para el sexo (Femenino: 5,5%; n=10; Masculino: 5,9%; n=8). En la figura 1 se muestra la prevalencia de DM2 por sexo, asimismo la frecuencia de glicemia alterada en ayuna, donde se observa un 12,2% (n=22) para las mujeres y un 12,5% (n=17) para los hombres; con una frecuencia de normoglicemia de 82,3% para el sexo femenino y 81,6% para el sexo masculino. Las características clínicas y parámetros de laboratorio evaluados según la presencia o no de Diabetes Mellitus tipo 2 se muestran en la tabla 2, presentándose diferencias estadísticamente significativas entre individuos con y sin diagnóstico de DM2 en todas las variables de estudio, salvo en el consumo de calorías; TAG; VLDL-C; HDL-C y presión arterial sistólica.

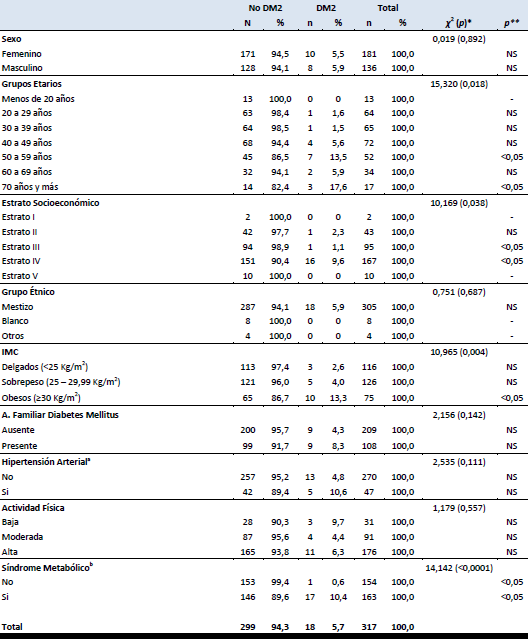

Por otra parte, se observó que a medida que se incrementa la edad se muestra un ascenso de la prevalencia de DM2, desde una ausencia de casos en los individuos más jóvenes (<20 años) hasta un 17,6% de prevalencia de DM2 en los sujetos del grupo etario de 70 años o más, encontrándose una asociación estadísticamente significativa (χ2=15,320; p=0,018). La tabla 3 muestra el comportamiento de la prevalencia de DM2 según el grupo etario y variables socioeconómicas y metabólicas de la población general.

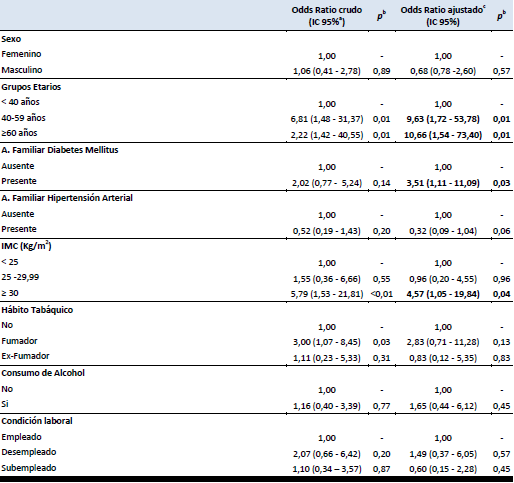

Factores de riesgo para Diabetes Mellitus tipo 2 en Cuenca. En el modelo de regresión logística se observa como la edad, antecedente familiar de DM2 y el IMC son los factores de riesgo de mayor relevancia en el padecimiento del DM2 en nuestra población, tabla 4. A medida que se incrementa la edad el riesgo para DM2 también aumenta progresivamente, siendo estadísticamente significativo en el grupo de 40-59 años (OR: 9,63; IC95%: 1,72-53,78; p=0,010) y 60 años más (OR: 10,66; IC95%: 1,54-73,40; p=0,011).

Asimismo, el presentar el antecedente familiar de Diabetes Mellitus aumenta 3,5 veces el riesgo de ocurrencia para DM2 (OR: 3,51; IC95%: 1,11-11,09; p=0,032). Según el IMC se evidenció que la obesidad presentó un riesgo de 4,57 veces para padecer DM2 (OR: 4,57; IC95%: 1,05-19,84; p=0,042).

Discusión

La DM2 es una enfermedad caracterizada por la presencia de hiperglicemia debida a defectos en la secreción o actividad de la insulina, resultando de numerosos mecanismos fisiopatológicos como el desarrollo de resistencia a la señalización insulínica, disfunción y muerte de las células beta pancreáticas, entre muchos otros (17). Si bien las manifestaciones de este trastorno afectan a todos los órganos en medida variable, la DM2 ha sido identificada como uno de los principales factores de riesgo para enfermedades cardiovasculares, tal como ha sido reflejado en el emblemático Framingham Heart Study (18). Además, la DM2 tiende a aparecer en conjunto con múltiples otros trastornos metabólicos que contribuyen de manera sinérgica para magnificar el riesgo cardiovascular, como dislipidemias e hipertensión arterial (19). Al considerar que las enfermedades cardiovasculares ocupan el segundo lugar en mortalidad en Ecuador, detrás de la DM2 per se (6), así como el primer lugar a nivel mundial (20), se hace evidente la necesidad de caracterizar el comportamiento epidemiológico de la DM2 en cada localidad, en el contexto de los rasgos autóctonos biológicos, demográficos y socioculturales.

IMC: Clasificación del índice de masa corporal por la OMS; HTA: Hipertensión Arterial; * Síndrome Metabólico definido por el consenso de IDF/NHLBI/AHA-2009. ** Patrones de Actividad Física según IPAQ.

Figura 1.

Comportamiento del Estatus Glicémico y Diabetes Mellitus tipo 2 según el sexo en individuos adultos de la ciudad de Cuenca, Ecuador 2014.

Normoglicemia: Glicemia <100mg/dL; GAA: Glicemia Alterada en Ayuno: 100 a 125,99 mg/dL; DM2: Antecedente personal de DM2 y/o Glicemia basal ≥126mg/dL en dos ocasiones según criterio ADA.

En nuestra muestra, la prevalencia de DM2 fue de 5,5% en hombres y 5,9% en mujeres, sin diferencias entre sexos. Esto coincide con las estimaciones de la Federación Internacional de Diabetes, quienes estiman una prevalencia general de DM2 de 5,5% en la población ecuatoriana (21). Sin embargo, nuestra prevalencia difiere de la estimada por la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición (ENSANUT) del 2013, donde se registró una prevalencia de 2,7% en la población general (9). Esto podría deberse a discrepancias en la composición de las muestras, donde el estudio del ENSANUT incluyó individuos de hasta 10 años de edad, mientras que en nuestro estudio sólo se incluyeron sujetos mayores de edad. En efecto, los estudios a gran escala referentes a la prevalencia de DM2 en Ecuador son aún escasos y poco detallados.

La prevalencia de DM2 encontrada en nuestra investigación es menor a la reportada en otras localidades latinoamericanas. En México, Barquera y colaboradores estimaron la prevalencia de DM2 en 13,9% para el año 2015 (22); y se han reportado cifras similares, como 13,64%, en una comunidad cubana (23). Asimismo, nuestra prevalencia es inferior a la reportada para España, con 13,8% (24), y para Estados Unidos, con 9,3% (25). No obstante, nuestra prevalencia se asemeja más a la reportada en un estudio llevado a cabo en 1.235 adultos chilenos, donde se determinó una prevalencia de 5,39% (26); y a la descrita en el Estudio de Prevalencia de Síndrome Metabólico de Maracaibo, Venezuela, donde la prevalencia fue de 6,4% (27). Al considerar que todas las regiones citadas comparten un estilo de vida con rasgos occidentalizados respecto a las características de su dieta y patrones de actividad física (28), la prevalencia comparativamente baja de DM2 en nuestra muestra podría obedecer a diferencias en el trasfondo genético perfil de cada población, resaltando el carácter multifactorial de la etiopatogenia de la DM2 como resultado de interacciones entre componentes ambientales y biológicos (1).

Al comparar las características clínicas y parámetros de laboratorio entre los sujetos diabéticos y no diabéticos en nuestra muestra, observamos que la media de edad de los diabéticos fue significativamente mayor. Según grupos etarios, además se evidenció un aumento importante de la prevalencia de DM2 a partir de la categoría de 50 a 59 años; con 13,5% vs 5,6% en el grupo de 40 a 49 años; coincidiendo con lo descrito en el ENSANUT ecuatoriano del año 2013, donde también se observó este incremento a partir del mismo grupo etario (10,3% vs 5,4% en el grupo de 40 a 49 años) (9). La edad avanzada es reconocida universalmente como uno de los principales factores de riesgo para DM2 (29), en asociación con fenómenos como disfunción de las células beta pancreáticas, senescencia celular generalizada, mayor producción de metabolitos tóxicos como los productos finales de la glicación avanzada y especies reactivas de oxígeno (30).

* Prueba T de Student; IMC=Índice de Masa Corporal; PAS=Presión arterial Sistólica; PAD=Presión arterial diastólica.

Por otro lado, los valores de IMC y circunferencia abdominal también fueron significativamente mayores en los individuos diabéticos. En efecto, el sobrepeso y la obesidad, en particular la obesidad abdominal, se han identificado como factores de riesgo para DM2 de manera virtualmente ubicua (31). En este sentido, la acumulación de tejido adiposo visceral parece ser especialmente relevante, en un fenómeno denominado adiposopatía, donde la disfunción de este tejido promueve un estado proinflamatorio sistémico crónico, que favorece la instalación no sólo la resistencia a la insulina y DM2, sino también otras alteraciones cardiometabólicas, como HTA, disfunción endotelial y dislipidemias (32).

En relación a las concentraciones de lípidos séricos, los participantes diabéticos sólo mostraron niveles significativamente mayores de colesterol total y colesterol LDL. Si bien el patrón clásico de dislipidemia en la DM2 involucra niveles elevados de TAG y colesterol LDL, con concentraciones reducidas de colesterol HDL, la agregación de cada uno de estos componentes es variable, fluctuando ampliamente entre poblaciones (33). El patrón identificado es similar al descrito por Cardona Arias y colaboradores (34) en una población colombiana, donde tampoco se consiguieron diferencias significativas entre los valores de TAG y colesterol HDL entre diabéticos y no diabéticos. En contraste, en localidades no occidentales, las dislipidemias más frecuentes en diabéticos parecen ser el colesterol LDL y TAG elevados, como reportado por Abdel-Aal y colaboradores (35) en una muestra jordana; asimismo por Dixit y colaboradores (36) en una corte de India.

IMC: Clasificación del índice de masa corporal por la OMS; Delgados: IMC<25Kg/m2 (Bajo peso + Normopeso); a. Antecedente personal de Hipertensión Arterial; b. Síndrome Metabólico definido por el consenso de IDF/NHLBI/AHA-2009.* Chi cuadrado. Asociación estadísticamente significativa (p<0,05); ** Prueba Z de proporciones; Diferencias estadísticamente significativas (p<0,05); NS: No significativo.

Demostrando que las discrepancias regionales son el resultado de las interacciones variables entre los rasgos socioculturales y herencia biológica de cada demografía (34).

Respecto a la presión arterial, la prevalencia de HTA fue similar entre ambos grupos, y sólo se consiguieron niveles significativamente superiores de PAD en los diabéticos. Este hallazgo es llamativo, ya que típicamente la DM2 se asocia a HTA a predominio de la PAS, originada de modificaciones estructurales y funcionales en las paredes vasculares, particularmente mayor rigidez y menor compliance vascular, asociado a disfunción endotelial o desregulación del tono vascular (37). En nuestra muestra, inferimos que la prominencia de la PAD en los diabéticos se debe a otras variables intervinientes, como el hábito tabáquico y los patrones de actividad física. Además, se consiguió una asociación significativa entre el diagnóstico de DM2 y el SM. Este es un hallazgo esperable, en tanto el SM es considerado una entidad de alto riesgo para el desarrollo de DM2 y enfermedad cardiovascular, en un continuo de enfermedad cardiometabólica (38).

Notoriamente, en el análisis univariante no se detectaron diferencias significativas entre grupos en lo concerniente al consumo calórico diario y actividad física. Esto sugiere un papel preponderante para los factores hereditarios en la etiopatogenia de la DM2 en nuestra región. Asimismo, esta igualdad respecto a los hábitos psicobiológicos refleja la indivisibilidad del entorno sociocultural del resto de los factores involucrados en el origen de la DM2 (39). No obstante, no debe despreciarse el papel que juegan en la instalación de la DM2 otros aspectos del régimen dietético más allá del contenido calórico. El consumo de algunas grasas saturadas, al igual que el origen de los aportes nutricionales –en particular, granos refinados y quesos, leches y carnes y ricas en grasas– parecen contribuir al desarrollo de DM2 sin relación con el contenido calórico total (40). Igualmente, la exposición a químicos disruptores endocrinos con efectos significativos sobre el metabolismo glucídico y lipídico, como el bisfenol A, ftalatos y contaminantes orgánicos persistentes, se perfila como como un factor de riesgo novel para la DM2 (41).

a Intervalo de Confianza (95%), b Nivel de significancia. c Ajuste por: Sexo, Grupos etarios, IMC, Antecedente familiar de Diabetes Mellitus e Hipertensión Arterial, Hábito Alcohólico, Hábito Tabáquico y condición laboral.

Cabe destacar que se encontró una asociación significativa entre la prevalencia de DM2 y el estrato socioeconómico, donde el estrado IV (clase obrera) presentó la mayor frecuencia de DM2 con un 9,6%. Por lo que los bajos ingresos parecen estar asociados con una mayor prevalencia de DM2 y sus complicaciones relacionadas, tal como lo reportó Rabi y colaboradores en su estudio canadiense (42). Sin embargo, poco se sabe acerca de cómo influyen los ingresos sobre el desarrollo de la DM2. Por lo que mayor cantidad de estudios deben ser ejecutados para determinar los aspectos involucrados en esta enfermedad multifactorial.

Finalmente, en el análisis multivariante, los factores asociados a DM2 en nuestra muestra fueron la edad, el antecedente familiar y el IMC ≥30 kg/m2. El antecedente familiar de DM2 se ha descrito como un factor de riesgo para DM2 (43), sin embargo a pesar de haberse encontrado diversas alteraciones genéticas que pudieran explicar la DM2, no han sido suficientes los estudios poblacionales o animales para determinar a ciencia cierta la serie de eventos que se manifiestan con el fenotipo de hiperglicemia e insulinorresistencia, sugiriendo un complejo sustrato genético que debe seguir siendo estudiado (44,45). Es relevante que estos factores son netamente biológicos, subrayando su importancia para el desarrollo de DM2 en nuestra población, en consonancia con la semejanza de dieta y actividad física entre diabéticos y no diabéticos previamente señalada. Notablemente, la edad ≥60 años se asoció a una probabilidad más de 10 veces mayor de padecer DM. Esto hace eco de lo descrito por Okwechime y colaboradores (46) en una cohorte estadounidense, donde la edad también fue el principal factor de riesgo identificado para DM. Este hallazgo es de fundamental importancia en la demografía ecuatoriana, que actualmente atraviesa un proceso de inversión de la pirámide poblacional, con un incremento en la proporción de individuos adultos mayores (47).

En conclusión, en nuestro estudio los principales factores de riesgo asociados a DM2 fueron de carácter biológico, especialmente la obesidad, la edad y los antecedentes familiares de DM2; siendo los últimos inherentemente no modificables. Ante esta realidad, se intensifica la importancia de redoblar los esfuerzos preventivos, particularmente en los adultos mayores, así como en los individuos con historia familiar de DM; con énfasis en el diagnóstico y tratamiento oportunos, especialmente en el control de factores de riesgo. En este sentido, la prevención de la obesidad podría rendir los beneficios más prometedores en nuestra región. Debido a la prominencia de los factores biológicos en esta problemática, a futuro, sería provechosa la dilucidación de los componentes genéticos específicos involucrados en la etiopatogenia de DM2 en nuestra población, con el fin de identificar a los sujetos en alto riesgo y concentrar las actividades preventivas. Sin embargo, no deben descuidarse los beneficios que brindan las modificaciones en el estilo de vida, no sólo para la prevención de la DM2, sino para la salud general, desde un punto de vista holístico.

Referencias

1. Olokoba AB, Obateru OA, Olokoba LB. Type 2 Diabetes Mellitus: A review of current trends. Oman Med J. 2012; 27: 269-73. [PubMed] [Google Scholar]

2. World Health Organization, editor. Global report on diabetes. Geneva, Switzerland: World Health Organization; 2016. 86 p. [Google Scholar]

3. Solli O, Stavem K, Kristiansen IS. Health- related quality of life in diabetes: The associations of complications with EQ-5D scores. Health Qual Life Outcomes. 2010; 8: 18. [PubMed] [Google Scholar]

4. Seuring T, Archangelidi O, Suhrcke M. The Economic costs of Type 2 Diabetes: A global systematic review. Pharmacoeconomics. 2015; 33: 811-31. [PubMed] [Google Scholar]

5. Barraza-Lloréns M, Guajardo-Barrón V, Picó J, García R, Hernández C, Mora F, Athié J, Crable E, Urtiz A. Carga económica de la diabetes mellitus en México, 2013. México, D.F. Funsalud 2013. [Google Scholar]

6. INEC. Anuario de estadísticas vitales nacimientos y defunciones 2013. Instituto Nacional de Estadística y Censos. 2013. [Google Scholar]

7. Santosa A, Wall S, Fottrell E, Högberg U, Byass P. The development and experience of epidemiological transition theory over four decades: a systematic review. Glob Health Action. 2014; 7: 10.3402/gha.v7.23574. [PubMed] [Google Scholar]

8. Bernstein A. Emerging patterns in overweight and obesity in Ecuador. Rev Panam Salud Pública. 2008; 24: 71-4. [PubMed] [Google Scholar]

9. Encuesta Nacional de Salud y Nutrición del Ecuador. ENSANUT-ECU 2011-2013. Ministerio de Salud Pública/Instituto Nacional de Estadística y Censos. Quito, Ecuador. [Google Scholar]

10. Méndez Castellano H, Méndez MC. Estratificación social y biología humana: método Graffar modificado. Arch Venez Pueric Pediatr 1986; 49: 93-104. [Google Scholar]

11. Guidelines for Data Processing and Analysis of the International Physical Activity Questionnaire (IPAQ) – Short and Long Forms. IPAQ core group 2005. Available at: http://www.ipaq.ki.se/ipaq.htm

12. Pickering TG, Hall JE, Appel LJ, Falkner BE, Graves J, Hill MN, Jones DW, Kurtz T, Sheps SG, Roccella EJ. Recommendations for blood pressure measurement in humans and experimental animals: part 1: blood pressure measurement in humans: a statement for professionals from the Subcommittee of Professional and Public Education of the American Heart Association Council on High Blood Pressure Research. Circulation 2005; 111: 697-716. [PubMed] [Google Scholar]

13. Flegal KM, Carroll MD, Kit BK, Ogden CL. Prevalence of obesity and trends in the distribution of body mass index among US adults, 1999-2010. JAMA 2012; 307: 491-7. [PubMed] [Google Scholar]

14. World Health Organization. Waist circumference and waist-hip ratio: report of a WHO expert consultation, Geneva, 8- 11 December 2008. Geneva: World Health Organization; 2011. [Google Scholar]

15. Alberti KGMM, Eckel RH, Grundy SM, Zimmet PZ, Cleeman JI, Donato KA, Fruchart JC, James WP, Loria CM, Smith SC Jr. Harmonizing the metabolic syndrome: a joint interim statement of the International Diabetes Federation Task Force on Epidemiology and Prevention; National Heart, Lung, and Blood Institute; American Heart Association; World Heart Federation; International Atherosclerosis Society; and International Association for the Study of Obesity. Circulation 2009; 120: 1640-5. [PubMed] [Google Scholar]

16. American Diabetes Association. Standards of Medical Care in Diabetes--2014. Diabetes Care. 2014; 37: S14-80. [PubMed] [Google Scholar]

17. American Diabetes Association. Diagnosis and Classification of Diabetes Mellitus. Diabetes Care. 2014;37: S81-90. [PubMed] [Google Scholar]

18. Kengne AP, Turnbull F, MacMahon S. The Framingham Study, Diabetes Mellitus and Cardiovascular Disease: Turning Back the Clock. Prog Cardiovasc Dis. 2010;53: 45-51. [PubMed] [Google Scholar]

19. Rojas J, Bermúdez V, Leal E, Cano R, Luti Y, Acosta L, Finol F, Aparicio D, Arraiz N, Linares S, Rojas E, Canelón R, Sánchez D. Insulinorresistencia e hiperinsulinemia. Arch Venez Farmacol Ter. 2008;27: 30-40. [Google Scholar]

20. Mahmood SS, Levy D, Vasan RS, Wang TJ. The Framingham Heart Study and the epidemiology of cardiovascular disease: a historical perspective. The Lancet. 2014;383: 999-1008. [PubMed] [Google

21 Merchán Ponce Jorge Andrés. Acercamiento clínico nutricional a trastornos metabólicos de diabetes tipo Tesis previa obtención del título de Licenciado en Nutrición. Escuela Superior Politécnica del Litoral. Guayaquil-Ecuador. 2012. [Google Scholar]

22 Barquera S, Tolentino ML, López- Ridaura R, et al. Reporte Preliminar ERD-CDMX. Instituto Nacional de Salud Pública, 2015. [Google Scholar]

23 Solano B, Enrique E, Madrigal B, Enrique E, Pérez Francisco Y, Pérez Sosa R, Brito A, González A, García J. Prevalencia de la diabetes mellitus y de la glucemia alterada en ayunas en un área de la ciudad de Sancti Spíritus. Rev Cuba Endocrinol. 2013; 24: 107-24. [Google Scholar]

24 Soriguer F, Goday A, Bosch-Comas A, Bordiú E, Calle-Pascual A, Carmena R, Casamitjana R, Castaño L, Castell C, Catalá M, Delgado E, Franch J, Gaztambide S, Girbés J, Gomis R, Gutiérrez G, López-Alba A, Martínez- Larrad MT, Menéndez E, Mora-Peces I, Ortega E, Pascual-Manich G, Rojo- Martínez G, Serrano-Rios M, Valdés S, Vázquez JA, Vendrell J. Prevalence of diabetes mellitus and impaired glucose regulation in Spain: the Di@bet.es Study. Diabetologia. 2012; 55: 88-93. [PubMed] [Google Scholar]

25 Centers for Disease Control and Prevention. National Diabetes Statistics Report. 2014. [Google Scholar]

26 Baechler R R, Mujica E V, Aqueveque S X, Ramos I L, Soto P A. Prevalencia de diabetes mellitus en la VII Región de Chile. Rev Médica Chile. 2002;130: 1257-64. [Google Scholar]

27 Rojas J, Chávez M, González R, Salazar J, Añez R, Chacín M, Cano C, Bermúdez V. Diabetes mellitus tipo 2, historia natural de la enfermedad, y la experiencia en el Centro de Investigaciones Endocrino Metabólicas «Dr. Félix Gómez». Diabetes Int. 2013; 5: 13-26. [Google Scholar]

28 Hu FB. Globalization of Diabetes: The role of diet, lifestyle, and genes. Diabetes Care. 2011; 34: 1249-57. [PubMed] [Google Scholar]

29 Martín-Timón I. Type 2 diabetes and cardiovascular disease: Have all risk factors the same strength? World J Diabetes. 2014; 5: 444-70. [PubMed] [Google Scholar]

30 Yamagishi S-I, Matsui T. Advanced glycation end products, oxidative stress and diabetic nephropathy. Oxid Med Cell Longev. 2010; 3: 101-8. [PubMed] [Google Scholar]

31 Barnes AS. The epidemic of obesity and diabetes: trends and treatments. Tex Heart Inst J. 2011; 38: 142-4. [PubMed] [Google Scholar]

32 Bermúdez V, Paredes CS, Cano C, Fonseca E, Rojas J, Velasco M. The Sick Adipocyte Theory: The Forces of Clustering at Glance [Internet]. INTECH Open Access Publisher; 2011. [Google Scholar]

33 American Diabetes Association. Dyslipidemia Management in Adults With Diabetes. Diabetes Care. 2004;27: S68-71. [PubMed] [Google Scholar]

34 Arias C, Antonio J, Rivera Palomin Y, Llanes Agudelo OM. Prevalencia de diabetes mellitus y dislipidemias en indígenas del resguardo Cañamomo- Lomaprieta, Colombia. Investig Andina. 2012;14: 414–426. [Google Scholar]

35 Abdel-Aal NM, Ahmad AT, Froelicher ES, Batieha AM, Hamza MM, Ajlouni KM. Prevalence of dyslipidemia in patients with type 2 diabetes in Jordan. Saudi Med J. 2008; 29: 1423-8. [PubMed] [Google Scholar]

36 Dixit A, Dey R, Suresh A, Chaudhuri S, Panda A, Mitra A, Hazra J. The prevalence of dyslipidemia in patients with diabetes mellitus of ayurveda Hospital. J Diabetes Metab Disord. 2014; 13: 58. [PubMed] [Google Scholar]

37 Pinto E. Blood pressure and ageing. Postgrad Med J. 2007;83: 109-14. [PubMed] [Google Scholar]

38 Kaur J. A Comprehensive Review on Metabolic Syndrome. Cardiol Res Pract. 2014; 2014: 1-21. [PubMed] [Google Scholar]

39 Hill J. Understanding the Social Factors That Contribute to Diabetes: A Means to Informing Health Care and Social Policies for the Chronically ill. Perm J. 2013; 17: 67-72. [PubMed] [Google Scholar]

40 Ericson U, Hellstrand S, Brunkwall L, Schulz C-A, Sonestedt E, Wallstrom P, Gullberg B, Wirfält E, Orho-Melander M. Food sources of fat may clarify the inconsistent role of dietary fat intake for incidence of type 2 diabetes. Am J Clin Nutr. 2015; 101: 1065-80. [PubMed] [Google Scholar]

41 Chevalier N, Fénichel P. Endocrine disruptors: New players in the pathophysiology of type 2 diabetes? Diabetes Metab. 2015; 41: 107-15. [PubMed] [Google Scholar]

42 Rabi DM, Edwards AL, Southern DA, Svenson LW, Sargious PM, Norton P, Larsen ET, Ghali WA. Association of socio- economic status with diabetes prevalence and utilization of diabetes care services. BMC Health Serv Res. 3 de octubre de 2006; 6: 124. [PubMed] [Google Scholar]

43 Izquierdo-Valenzuela A, Boldo-León X, Muñoz-Cano JM. Riesgo para desarrollar diabetes mellitus tipo 2 en una comunidad rural de Tabasco. Salud En Tabasco. 2010; 16: 861-8. [Google Scholar]

44 Das SK, Elbein SC. The Genetic Basis of Type 2 Diabetes. Cellscience. 2006;2: 100- 31. [PubMed] [Google Scholar]

45 Wray NR, Goddard ME. Multi-locus models of genetic risk of disease. Genome Med. 2010;2: 10. [PubMed] [Google Scholar]

46 Okwechime IO, Roberson S, Odoi A. Prevalence and predictors of pre- diabetes and diabetes among adults 18 years or older in florida: a multinomial logistic modeling approach. PLoS One. 2015; 10: e0145781. [PubMed] [Google Scholar]

47 Lucio R, Villacrés N, Henríquez R. Sistema de salud de Ecuador. Salud Pública México. 2011; 53: s177–s187. [Google Scholar]

Información adicional

Como

citar este artículo: Altamirano

Cordero LC, Vásquez-C MA, Cordero G, Álvarez R, Añez RJ, Rojas J, Bermúdez V.

Prevalencia de la diabetes mellitus tipo 2 y sus factores de riesgo en

individuos adultos de la ciudad de Cuenca- Ecuador. Avan Biomed 2017; 6: 10-21.

Conflicto de Interés : Los autores

declaran no tener ningún conflicto de interés