Ensayos

EL FLIPPER BUROCRÁTICO EN LAS UNIVERSIDADES

BUREAUCRATIC PINBALL IN UNIVERSITIES

O FLIPPER BUROCRÁTICO NAS UNIVERSIDADES

EL FLIPPER BUROCRÁTICO EN LAS UNIVERSIDADES

Interciencia, vol. 42, núm. 1, pp. 58-62, 2017

Asociación Interciencia

Recepción: 02/09/2016

Corregido: 23/12/2016

Aprobación: 23/12/2016

Resumen: Referirse al tema universitario nunca pasará de moda, dado que estamos hablando de una institución con varias centurias a cuestas, la cual debe estar en un proceso continuo y sistemático de renovación, si es que verdaderamente anhela mantenerse en el tiempo, satisfaciendo las necesidades de conocimiento de la sociedad donde ellas moran. A partir de la premisa anterior, se presenta un ensayo que tiene por finalidad central reflexionar en relación a algunas variables que afectan la calidad de los servicios que estas entidades educativas prestan a sus respectivas comunidades. Se ha tomado como referencia el ‘flipper’, un juego electrónico que se hizo famoso en los años 80. Se intenta hacer un símil entre su funcionamiento y la manera cómo opera la burocracia en algunas organizaciones universitarias, sus posibles causas y consecuencias. En términos gruesos, se concluye que cuando la burocracia deja de ser un medio y se transforma en un fin, amparado en la falta de conocimiento de sus directivos y en el oportunismo de determinados agentes, se coloca en peligro su respectiva viabilidad.

Palabras clave: Burocracia, Educación superior, Estado, Gobernanza universitaria, Gobierno universitario, Universidades.

Abstract: To deal with the subject of universities will never be out of place. We are talking about an institution with centuries on its shoulders; an institution that must be in a constant and systematic renewal process if it wishes to sustain itself in time, satisfying the need for a better understanding of the society it is inserted. On that premise, the central purpose of this essay is to reflect about some variables that affect the quality of the services that these institutions render to their respective communities. The pinball game, famous on the 80’s, has been taken as a reference for this essay, as a means of finding similarities between the mechanisms of the game and how bureaucracy works in some academic organizations, considering its causes and consequences. In general terms, it is concluded that when bureaucracy stops being a means to an end and becomes the end in itself, as a result of the lack of knowledge of its management and the opportunism of certain actors, its viability is in risk.

Resumo: Referir-se ao tema universitário nunca passará de moda, já que estamos falando de uma instituição secular que, se verdadeiramente deseja permanecer presente, deve estar em um processo contínuo e sistemático de renovação, satisfazendo as necessidades de conhecimento da sociedade onde elas atuam. A partir da premissa anterior, é apresentado um ensaio que tem por finalidade central reflexionar em relação a algumas variáveis que afetam a qualidade dos serviços que estas entidades educativas prestam a suas respectivas comunidades. Se utiliza como referência o ‘flipper’, um jogo eletrônico que ficou famoso na década de 80. Trata-se de fazer um paralelo entre seu funcionamento e a maneira como opera a burocracia em algumas organizações universitárias, suas possíveis causas e consequências. A grosso modo, se conclui que quando a burocracia deixa de ser um meio e se transforma em um fim, apoiado na falta de conhecimento de seus diretivos e no oportunismo de determinados agentes, se coloca em perigo sua respectiva viabilidade.

Introducción

Las universidades son organizaciones extremadamente complejas, inmersas en escenarios caracterizados por mayores y rigurosos cambios, lo que las ha obligado a mantenerse en un perenne y sistemático proceso de búsqueda y renovación, en sintonía con lo que la sociedad demanda y espera de ellas. Todas anhelan lograr estándares de excelencia, en correspondencia con las expectativas de una comunidad que confía en la instauración de procesos capaces de responder a altos índices de eficiencia y calidad académica, sustentados por un servicio ágil, con respuestas oportunas y eficaces. No obstante, estas aspiraciones en ocasiones se ven empañadas producto de la inexperiencia de quienes ejercen cargos directivos. Laurence Peter llamaría a este fenómeno ‘Principio de la Incompetencia’, deducción a la que llegó luego de haberse dedicado por años al estudio de las jerarquías o ‘jerarquiología’, según sus propias palabras (Peter y Hull, 1985).

Tomando en consideración este sumario exordio preliminar, el trabajo se estructura bajo la óptica de un ensayo y pretende llamar a la reflexión sobre los efectos negativos de la mala aplicación de la burocracia en las universidades, los factores que pueden originarla y los problemas que trae consigo. Se ha usado una metáfora denominada ‘flipper burocrático’, para realizar una descripción paralela de las características del mencionado juego y las formas en las que se manifiesta la burocracia en algunas universidades, apuntando a los factores que ponen en riesgo la calidad de los servicios. En este sentido, se debe asentir que el enfoque burocrático (sin confundirlo con la mirada despectiva que existe de la burocracia), podría ser considerado una perspectiva pertinente para administrar universidades; sin embargo, muchas de ella están muy alejadas de esta realidad y solo es factible percibir ciertos elementos o características provenientes de los postulados de Weber y sus seguidores.

Desde el punto de vista de los contenidos, se describe inicialmente el llamativo juego de antaño conocido como ‘flipper’, se expone luego el concepto de burocracia, para finalmente establecer una conexión entre la manera de operar de ambos e intentar llegar a saber qué hacer y cómo vencer los efectos de la incorrectamente denominada burocracia administrativa (forma de lograr el éxodo del citado juego electrónico), y en el caso que nos ocupa, cómo incide este fenómeno en el funcionamiento de las universidades.

Desarrollo

Durante las décadas de los 70 y 80 se hizo popular y famoso un juego bastante atractivo conocido como ‘flipper’, ‘pinball’, ‘petacos’ o ‘milloncete’. Se trataba de una caja electromecánica inclinada, de 120×60cm, que funcionaba sobre la base del desplazamiento de una esfera de acero, impulsada por un resorte ubicado en la parte derecha inferior de un tablero, diseñado y ambientado con diferentes motivos temáticos. Poseía componentes electrónicos cuyo contacto con la bola daba puntaje al jugador. En una atmósfera de sonidos muy atrayentes dicha canica era reproyectada dentro de la armazón por unas paletas denominadas ‘flippers’ y ésta rebotaba permanentemente de un punto a otro al interior del tablero con el fin de lograr el máximo puntaje posible. Determinadas combinaciones específicas de pasos y de zonas del tablero daban una mejor puntuación, manteniendo siempre la preocupación de que la bola no cayera; incluso algunos tableros contaban con sistemas que imposibilitaban hacer trampa y acumular más puntaje si se intentaba mover o golpear la máquina, es decir, intervenir en el juego desde fuera del sistema. Sin embargo, el jugador siempre perdía tarde o temprano, independiente de todas las combinaciones que realizará, la pelota (inevitablemente) terminaba cayendo. En la Figura 1 se presenta un dibujo del tablero.

Figura 1

Tablero del juego del flipper. Realizado por Diego Arriagada.

A su turno, la burocracia es un concepto que se coliga con un sistema organizativo que tiene como finalidad administrar formalmente determinadas materias, siguiendo un acervo de normativas y procesos particulares. Certo (2001: 216) se refiere a ella como el término que utilizó Max Weber para denominar un sistema administrativo caracterizado por procedimientos y reglas, detallados por una jerarquía organizacional claramente delimitada y por las relaciones impersonales entre individuos de una organización. En esa misma línea, Fernández-Ríos (1999: 877) sustenta que la burocracia es una forma de organización humana basada en la racionalidad, en la adecuación de los medios a los objetivos pretendidos con el fin de garantizar la máxima eficiencia posible en la búsqueda de esos fines.

Complementariamente, pero de forma más crítica, Acebo y Brie (2006: 50) sostienen que esta mirada organizacional implica una clara estructuración vertical de la ‘dominación’, así como una funcionalidad precisa entre sus distintos componentes y niveles. En su caracterización típico-ideal, representa la forma de dominación racional-legal propia de las sociedades modernas europeas y americanas, y cuyo tipo más puro se ejerce por el cuadro administrativo de funcionarios individuales (‘monocracia’ en oposición a ‘colegialidad’).

En todo caso, la burocracia se plantea el desafío de que las organizaciones sean más eficientes y para ello define una serie de principios: 1) se basa en el concepto de autoridad racional-legal; 2) los papeles organizacionales se mantienen con base en la competencia técnica; 3) la responsabilidad de tareas de un papel y la autoridad de toma de decisiones, así como su relación con otros papeles, deben especificarse claramente; 4) la organización de papeles en una burocracia es tal que cada cargo inferior en la jerarquía se encuentra bajo el control y supervisión de un cargo superior; 5) las reglas, procedimientos, estándar de operación y normas deben utilizarse para controlar el comportamiento y la relación entre los papeles de una organización; y 6) las acciones, decisiones y reglas administrativas deben formularse y ponerse por escrito (Jones, 2008: 130).

Si se analiza desde la óptica etimológica, nos encontramos que el término procede del francé bureaucratie, derivado de la voz francesa bureau, que significa ‘oficina’, ‘escritorio’, y del sufijio-cratie, que viene del griego -κρατία (kratía), kratos, que se traduce habitualmente como ‘gobierno’, ‘dominio’ o ‘poder’ (Blázquez, 1997; Campillo, 1999). Entonces, si se trascribe de manera literal, podría significar algo así como el imperio o poder ejercido desde los escritorios, derivando por tanto en esa mirada peyorativa que no tiene nada que ver con el espíritu original de este enfoque; de hecho, si se coloca el foco directamente en Weber (2008: 178), se revela que consideraba la administración burocrática pura, como la forma más racional de ejercer una dominación, y lo es, en los sentidos siguientes: en precisión, continuidad, disciplina, rigor y confianza; calculabilidad, para el soberano y los interesados; intensidad y extensión en el servicio; aplicabilidad formalmente universal a toda suerte de tareas; y susceptibilidad técnica de perfección para alcanzar el óptimo de sus resultados.

Como se puede desprender, la burocracia puede existir en el ámbito público, cuando es consustancial con entidades del Estado. Tal es el caso de hospitales, tribunales, escuelas públicas, ejército, universidades estatales, etc.; conociéndose en estas circunstancias, como burocracia pública. Del mismo modo puede ser privada, cohabitando en la atmósfera administrativa de organizaciones o consorcios particulares, llámese empresas productivas, clínicas, escuelas, liceos y universidades privadas. En este orden de cosas, corrientemente se le conoce como burocracia corporativa.

En razón de lo expuesto preliminarmente sería razonable que en este momento pueda surgir de forma natural la siguiente pregunta: ¿Qué relación tiene el simpático juego ochentero conocido como ‘flipper’ con la burocracia?

Realmente, si lo llevásemos al plano estrictamente conceptual, la respuesta sería ‘ninguna’ a no ser que se intente realizar una equivalencia entre el funcionamiento del flipper y los contratiempos que trae consigo una mala administración en las organizaciones. En nuestro juego la esfera rueda de un lado a otro y al final inevitablemente caerá; en una institución, con un sistema burocrático mal implementado el usuario vagará igualmente de una unidad a otra sin lograr la satisfacción de sus necesidades y finalmente también se ‘caerá’ de la entidad. En el caso del flipper, es solo un juego diseñado para el entretenimiento, pero el asunto de la mal llamada burocracia es mucho más complejo (digo ‘mal llamada’ primordialmente porque este enfoque organizacional fue concebido para mejorar la eficiencia de las organizaciones, y no al revés, como ocurre con su aplicación in extremis en muchas entidades, primordialmente públicas, pero también en un buen número de privadas). Un elemento clave a analizar puede ser la incidencia negativa de determinados personajes que se instalan en las estructuras burocráticas de las organizaciones, como por ejemplo en las universidades; son individuos que desarrollan ciertas habilidades relacionales y capacidad para detectar las debilidades o más bien inseguridades de quienes ejercen el poder, y a través de un discurso lisonjero, atrayente, cautivador y no contradictorio (asumen posiciones monoglósicas, acorde a lo que dice su superior jerárquico), convencen y logran que los nombren o designen en cargos de alta responsabilidad administrativa (a este fenómeno podría denominársele “tigmotropismo jerárquico”, dado que su comportamiento tiende a asimilarse a una hiedra (Hedera hélix L.)). La amenaza evidente es que muchas veces estos elementos llegan a transformarse en una especie de ‘pléyade de factótum obsecuentes’, que carecen de cognición estratégica (utilizo este concepto para referirme a ciertas personas o grupos de sujetos que logran transformarse en individuos de alta confianza de los máximos directivos, una especie de círculo de protección, básicamente por su comportamiento sumiso, acrítico, casi al borde de la reptación); peor aún, desarrollan una perorata sugestiva y envolvente, pero al mismo tiempo vana y baladí. Pero ese no sería el mayor problema; dados sus niveles exiguos de conocimientos en temas organizacionales, tienden a desarrollar una especie de fobia al proceso de toma de decisiones, siendo incapaces de decidir hasta en las cuestiones más elementales y triviales. Consecuencia de lo anterior, todo lo consultan, todo lo transfieren; o mejor aún, dicen que el óbice o inconveniente se resolverá con prontitud insospechada, pero se deja la decisión pensando que el mejor aliado para zanjarlo será el preciado y siempre sapiente horizonte temporal.

De esta forma, el problema deambula de un punto a otro, chocando o rebotando con estructuras atractivas, en muchos casos con personas amables y, dado el contexto actual, con dispositivos tecnológicos hipermodernos (computadoras, tabletas, softwares, pantallas táctiles, Smart campus, etc.) que te hipnotizan y te dejan con la sensación de estar inmerso en una institución vanguardista y extremadamente ágil. Pero pasado un tiempo, el inconveniente no se resuelve y el usuario debe conformarse y asumir que esta dificultad quedará en el mismo lugar donde comenzó, al igual que el balón del flipper.

Como existe ‘asimetría de información’ y la ‘selección adversa o antiselección’ al parecer no es un tema relevante, los máximos directivos que tienen déficit de ‘caricias institucionales’ (nótese que en este caso se está hablando específicamente de los carentes, no de todos los directivos; se aclara este punto, para que la aseveración no sea malinterpretada) no los tocan, pues disfrutan de la lagotería y se autoconvencen que son los agentes que necesitan, ya sea porque lo alaban permanentemente, o simplemente porque creen que le dan estabilidad a la institución, o se han convencido que tienen suficientes redes como para hacerle ganar una eventual elección o designación. En este orden de cosas, el directivo tiende a tomar decisiones centradas en sus pretensiones (divergencia de intereses diría la teoría de agencia), colocando en un segundo plano los grandes propósitos institucionales (la planificación y el pensamiento estratégico se difumina, incluso puede eventualmente desaparecer de la universidad), afectando de paso un bien tan preciado como lo es la reputación de la entidad. Pero desafortunadamente, estas acciones, que pueden parecer candorosas e inocuas, terminan transformando a las universidades en ineficientes, tóxicas y chapuceras, siendo verdaderos insultos al anhelo del viejo Weber; en otras palabras, acaban convirtiéndose en notables representantes del denominado ‘flipper burocrático’; nada más lejano que los referentes de calidad que la sociedad espera; nada más distante que el forjamieto de un poder basado en el saber, que debiera ser peculiar en nuestras universidades.

Pudiera surgir entonces una segunda interrogante: ¿Cuáles son las consecuencias de mantenerse en el flipper?

Los usuarios, cada vez más exigentes, se abrumarán, irritarán y reclamarán, lo que generará todo tipo de reacciones por parte de la institución. Se optará por tomar las medidas para perfeccionar el servicio, pero puede que ya sea tarde y se haya perdido un número considerable de alumnos que se retiraron hacia otros establecimientos en busca de mejores ambientes, con el consiguiente daño a la imagen corporativa que ello implicaría.

Como los estudiantes son cada vez más exiguos, a pesar de la masificación de la matrícula en América Latina, las instituciones incrementarán una serie de maniobras y estrategias tendientes a mantener y atraer este preciado elemento. Pero también es perfectamente posible que muchas de ellas intenten convencer a los gobiernos sobre la necesidad de recibir inyecciones ingentes de recursos (los que siempre son necesarios, dada la precariedad en la que viven muchas instituciones de Latinoamérica), lo cual en muchos casos lo único que logrará será la de camuflar las ineptitudes, dado que es probable que las prácticas estén normalizadas, gravitando en la estructura directiva.

Entonces aparecerá una tercera pregunta casi axiomática: ¿Cómo se sale del flipper?

A diferencia del juego (donde la bola cae irremediablemente sin importar cuántas combinaciones se hayan intentado) de este escenario sí es posible salir. El primer paso debería centrarse en revisar el sistema de gobierno de las universidades, el que puede ser ejercido desde diferentes ángulos, siempre que ocupe el conocimiento como plataforma y argumento vital, cualquiera sea el modelo, el enfoque o la teoría a implementar. Parafraseando al clásico Platón, se debe hacer un esfuerzo para hacer sabio a quien está en el gobierno, pero si esto no se logra, es apreciable y necesario formar a los futuros gobernantes. Como diría Warburton (2015: 12), en La República, la obra más célebre de este clásico de la filosofía, se describió una sociedad perfecta imaginaria en la que los filósofos (es decir los sabios, los que tienen el conocimiento) ostentarían la máxima autoridad y recibirían una educación especial; a cambio, sacrificarían sus propios placeres por el bien de los ciudadanos a los que gobernasen. Siguiendo esta misma línea, la dirección (en las universidades por antonomasia) debe recaer en aquellos que poseen el conocimiento (cognición y metacognición, tanto directiva, como operativa, táctica y estratégica) y la práctica, y están dispuestos a poner esos talentos, esos recursos y capacidades, al servicio de la organización, pasando por encima de intereses particulares, enfocados en los desafíos integrales y en el desarrollo de mejoras para el perfeccionamiento de la institución, lógicamente sin desatender las funciones de su área particular de desempeño.

Dicho en palabras complementarias, el poder debe estar en manos de quienes tienen las competencias y la experiencia para ejecutarlo con eficiencia, eficacia y efectividad, y no al revés; es decir, no debe estar en personas que ejercen el poder para luego tener experiencia y conocimiento en administración de organizaciones. Esto no implica que tendremos líderes perfectos, pues como dirían Peter y Hull (1985: 8), todos pueden cometer un error; a través de la historia hasta los hombres más competentes cometieron sus equivocaciones. A la inversa, el incompetente por hábito puede, por una acción casual, acertar a veces; otros son incluso más pragmáticos, prefieren administrar lo que existe y no emprenden nuevas iniciativas, con ello tienden a disminuir a cero las posibilidades de cometer algún error. Queda claro que ninguna de estas versiones son conceptivas para la universidad.

Una vez más queda demostrado que el rol del equipo directivo y su conformación es esencial para producir sinergias y alcanzar los índices de excelencia que la sociedad espera de las universidades como ente generador de conocimientos y cultura, capaz de transformar la realidad del medio en que se insertan.

Conclusiones

A nivel global, sustancialmente en Latinoamérica, se debate invariablemente sobre cómo mejorar la calidad de la educación superior, específicamente de las universidades. Es un argumento bastante complejo en América Latina, donde predomina una plataforma muy diversa, dificultando un análisis común sobre el tema de la gestión y/o administración universitaria, dado el gran número de modelos, modalidades, regímenes de gobierno y de gobernanza que coexisten en estas organizaciones.

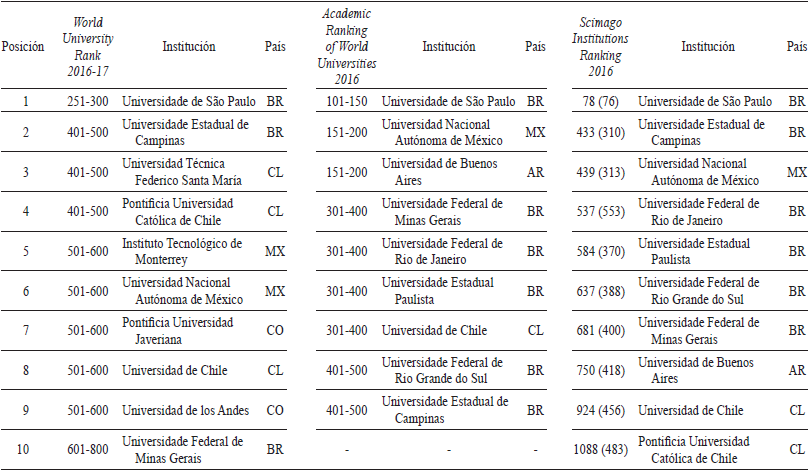

Lo expresado constituye un reto clave para la región, máxime si se toma en cuenta que los puestos ocupados por las universidades latinoamericanas en los rankings internacionales están muy lejos de ser satisfactorios. Ninguna institución se ubica dentro de las 50 primeras en estos selectos grupos, donde la hegemonía la tienen las casas de estudios de Europa y EEUU. Verbi gratia: de acuerdo al ranking mundial de universidades publicado por la revista británica Times Higher Education, para el periodo 2015-2016, la mejor posición a nivel mundial la ocupa la Universidad de Sao Paulo, en el lugar 201-250. Esta intitución mejora su estado en el Academic Ranking of World Universities, donde aparece en el intervalo 101-150, y en el Scimago Institutions Ranking 2016 Higher Education, en el que asciende al puesto 78. Un listado con las diez primeras universidades de América Latina se presenta en la Tabla I). La conjetura que está en el trasfondo de este planteamiento tiene que ver con el hecho cierto de que una universidad de clase mundial, que aspire ubicarse en los primeros lugares de los rankings a nivel global, debe recurrir a los mejores talentos, poseer profusión de recursos, una adecuada combinación de los factores de éxito, pero de manera muy especial, una gobernabilidad adecuada (Salmi 2009); en este último punto, el autor sostiene que ese componente se debe enfocar en la autonomía universitaria, la libertad académica, equipos de liderazgo, visión estratégica y cultura de la excelencia.

Basado en Scimago Lab (2016), Times Higher Education (2016) y Shanghai Ranking Consultancy (2016).

Las publicaciones hablan de que países europeos como Suecia y Holanda, por solo mencionar dos de ellos, poseen gobiernos universitarios competentes para dirigir un cambio de manera potente; con reconocidas líneas ejecutivas horizontales, diagonales, hacia abajo y viceversa, algunas inspiradas en modalidades gerenciales de la empresa privada, y otras en antiguas tradiciones colegiadas. Sin embargo, el factor clave del éxito apunta hacia la gran experiencia y capacidad de trabajo en equipo, nombramiento de directivos sobre la base del mérito (no solamente por las habilidades políticas, que son axiomáticamente muy necesarias, y– menos aún el amiguismo, nepotismo o eventualmente clientelismo). De manera muy especial, apunta a un alto reconocimiento de la ‘cognición estratégica’ y liderazgo de sus rectores, quienes emplean sus potencialidades en lograr que se produzcan los cambios requeridos para la transformación de la cultura de la universidad pública en favor de la buena docencia, la investigación de punta y la alta capacidad de innovación, aglutinando a la comunidad universitaria y generando espacios participativos de todos los colaboradores (aceptan con “altura de miras” la heteroglosia de los grupos de interés, como una práctica necesaria y conveniente en las universidades, dado que asumen que la diversidad de opiniones enriquecen el proceso decisional).

Lo anterior implica reconocer que es muy importante y trascendente preocuparse de hacer más competitivas nuestras universidades y, para ello, es ineluctable poner el acento no solo en la inyección de nuevos recursos, lo cual obviamente es extremadamente necesario, sino también en la excelencia de los equipos directivos y, por supuesto, en la forma como estos son conformados.

Cuando la burocracia se transforma en un fin y concomitantemente quienes la ejercen no tienen las competencias para asumir su rol estratégico (con elevados estándares de eficiencia, eficacia, velocidad y calidad) lamentablemente se afecta la médula, la esencia de toda la institución, perjudicando y averiando significativamente los estándares de excelencia que deben primar en todas nuestras universidades.

Como futuras vías de investigación, se espera que este trabajo contribuya mínimamente en la motivación e inspiración de investigadores de Latinoamérica, para que puedan estudiar y analizar esta problemática, no sólo teóricamente, sino especialmente desde lo empírico.

REFERENCIAS

Acebo E, Brie R (2006) Diccionario de Sociología. 2ª ed. Heliasta. Buenos Aires, Argentina. 496 pp.

Blázquez F (1997) Diccionario de las Ciencias Humanas. Verbo Divino. Navarra, España: 528 pp.

Campillo H (1999) Diccionario Academia Enciclopédico. Fuente de consulta para toda la vida. México: Editores Fernández. Segunda reimpresión de la primera edición. 581 pp.

Certo S (2001) Administración Moderna. 8ª ed. Pearson de Colombia. 600 pp.

Fernández-Ríos M (1999) Diccionario de Recursos Humanos Organización y Dirección. Días de Santos. Madrid, España. 1118 pp.

Jones G (2008) Teoría Organizacional. Diseño y Cambio de las Organizaciones. 5ª ed. México: Pearson de México. 527 pp.

Peter L, Hull R (1985) El Principio de Peter. Orbis. Barcelona, España. 224 pp.

Salmi J (2009) El Desafío de Crear Universidades de Rango Mundial. Banco Mundial - Mayol. Colombia. 269 pp.

Scimago Lab (2016) Scimago Institutions Rankings 2016. www.scimagoir.com/rankings.php

Shanghai Ranking Consultancy (2016) Academic Ranking of World Universities 2016. www.shanghairanking.com/ARWU2016.html

Times Higher Education (2016) Word University Rankings 2015-2016. www.timeshighereducation.com/world-university-rankings

Warburton N (2015) Una Pequeña Historia de la Filosofía. 3ª ed. Galaxia Gutemberg. Barcelona, España. 269 pp.

Weber M (2008) Economía y Sociedad. Esbozo de Sociología Comprensiva. Fondo de Cultura Económica. México. 1245 pp.

Notas de autor