Comunicaciones

VICTIMIZACIÓN Y POLIVICTIMIZACIÓN EN NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES AYMARA Y SU RELACIÓN CON SINTOMATOLOGÍA POST-TRAUMÁTICA

VICTIMIZATION AND POLY-VICTIMIZATION IN CHILEAN CHILD AND ADOLESCENT AYMARA: RELATIONSHIP WITH POST-TRAUMATIC SYMPTOMS

VICTIMIZAÇÃO E POLIVITIMIZAÇÃO EM CRIANÇAS E ADOLESCENTES CHILENOS AYMARA E SUA RELACIONAMIENTO COM SÍNTOMAS POSTRAUMÁTICOS

VICTIMIZACIÓN Y POLIVICTIMIZACIÓN EN NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES AYMARA Y SU RELACIÓN CON SINTOMATOLOGÍA POST-TRAUMÁTICA

Interciencia, vol. 44, núm. 4, pp. 229-235, 2019

Asociación Interciencia

Recepción: 14 Septiembre 2018

Corregido: 30 Abril 2019

Aprobación: 01 Mayo 2019

Financiamiento

Fuente: Esta publicación está basada en la investigación realizada por el primer autor con el financiamiento del Convenio de Desempeño de la Universidad de Tarapacá y el Ministerio de Educación de Chile.

Nº de contrato: Convenio de Desempeño de la Universidad de Tarapacá y el Ministerio de Educación de Chile.

Beneficiario: Cristián Pinto-Cortez

Resumen: Existe evidencia de los altos niveles de victimización y polivictimización en la población chilena, así como de las consecuencias negativas que estos fenómenos tienen en la salud mental de las víctimas. No obstante, se desconoce el nivel de victimización en adolescentes provenientes de minorías étnicas, específicamente de la etnia aymara, en el norte de Chile. El objetivo del presente estudio fue describir la prevalencia de victimización y polivictimización en adolescentes aymara y compararla con la prevalencia en población que no pertenece a una minoría étnica. Además, se pretendió determinar la relación entre polivictimización, etnia y sintomatología postraumática. Se trabajó con una muestra de 667 adolescentes entre 12 y 17 años de la ciudad de Arica (30,4% se identifican como aymara y 69,6% no pertenecen a minoría étnica) a quienes se les administró el Juvenile Victimization Questionannaire (JVQ) y el Child Postraumatic Symptom Scale (CPSS). A través de los datos recogidos se pudo establecer que la victimización y polivictimización afecta de manera similar a los jóvenes aymara y a los que no pertenecen a minorías étnicas; sin embargo, el impacto de estas victimizaciones es distinto en los jóvenes que pertenecen a minorías étnicas, quienes presentan una mayor intensidad de sintomatología postraumática.

Palabras clave: Estrés Postraumático , Minoría Étnica , Polivictimización , Victimización .

Resumo: Existe evidência do alto nível de vitimização e polivitimização em população chilena, como também das consequências negativas que isto tem na saúde mental das vítimas. Não obstante, o nível de vitimização é ignorado em adolescentes que vêm de minorias étnicas, especificamente do aimaras do norte de Chile. O objetivo do estudo era descrever a prevalência de vitimização e poli vitimização em aimaras adolescentes e comparar isto com a prevalência em população que no pertence a minoria étnica. Também foi buscado determinar a relação entre polivictimização, etnia e sintomas pós-traumáticos. A pessoa trabalhou com uma amostra de 667 adolescentes entre 12 e 17 anos da cidade de Arica (são identificados 30,4% como amara e 69,6% não amara), foram inspecionados que com o Juvenile Victimization Questionnaire (JVQ) e Child Postraumatic Symptoms Scale (CPSS). Pelas datas reunidas poderia ser estabelecido que polivictimização afeta aimaras jovem e não-aimaras de modos semelhantes, não obstante, o impacto desta represália é diferente em pessoas jovens que pertencem à comunidade aimará, que apresentam uma maior intensidade de sintomas poste-traumáticos.

Abstract: There is evidence of the high rates of victimization and polyvictimization in the Chilean population, as well as the negative consequences this has for the mental health of the victims. However, the level of victimization in adolescents of ethnic minorities is unknown. The aim of this study is to describe the prevalence of victimization and polyvictimization in Chilean adolescents belonging to an ethnic minority (aymara) and compare it with the prevalence in a population not belonging to an ethnic minority. It was also intended to determine the relationship between polyvictimization and post-traumatic symptoms. We worked with a sample of 667 adolescents between 12 and 17 years of age (30,4% aymara y 69,6% not aymara) from the city of Arica, who were surveyed with the Juvenile Victimization Questionnaire (JVQ) and the Child Symptom Posttraumatic Scale (CPSS). Through the collected data it could be established that polyvictimization affects young aymaras and non-aymaras in similar ways; nevertheless, the impact of this victimization is different in young people who belong to the aymara community, who present a greater intensity of post-traumatic symptoms.

Introducción

La adolescencia es un período evolutivo de múltiples cambios a nivel neurobiológico, cognitivo, emocional y social (Arnett, 2014; Konowalczyk et al., 2018), en el que, además, se espera una integración efectiva de todas estas áreas para que el adolescente pueda alcanzar con éxito las tareas propias de la etapa adulta. Sin embargo, dadas las características de esta edad, la adolescencia también se convierte en un período crítico donde los jóvenes pueden verse afectados por distintas problemáticas psicosociales, tales como el consumo de alcohol y drogas, las prácticas sexuales de riesgo, conductas disociales, suicidio y problemas de salud mental en general (Eaton et al., 2012; Ogden y Amlund, 2018). En esa línea, la evidencia ha dado cuenta de que uno de los factores de riesgo que contribuyen a la vulnerabilidad de los adolescentes a sufrir este tipo de problemáticas son las experiencias tempranas de victimización interpersonal (Blom et al., 2015; Turner et al., 2017). Se entiende la victimización infantil como “el daño o perjuicio causado a un niño, niña o adolescente por el comportamiento contrario a las normas sociales de otras personas” (Finkelhor, 2007: 10). Así, la victimización hace referencia a un conjunto de violencias más amplias que el maltrato y el abuso infantil, como pueden ser los delitos comunes, el acoso escolar, la exposición a la violencia, la explotación laboral o sexual, u otras formas de violencia no englobadas bajo estos términos más restrictivos.

De este modo, el estudio, la prevención, la detección y el abordaje terapéutico de la victimización infanto-juvenil es un factor clave a la hora de pensar y planificar programas de protección social y de salud mental para la infancia, sobre todo si se pretende con esto mejorar el bienestar psicológico y la calidad de vida de niños, niñas y adolescentes (OMS, 2006).

Cabe señalar que, tradicionalmente, los estudios de victimización han estado orientados al análisis de tipos únicos de victimización, como son el abuso sexual (Stoltenborgh et al., 2011), el maltrato infantil (Sith et al., 2009), la exposición a la violencia (Holt et al., 2008) y el bullying (Ttofi et al., 2011), entre otros. Estos trabajos han ayudado a determinar la magnitud del problema, así como los factores de riesgo, y su relación con múltiples problemas de salud mental (Norman et al., 2012), si bien no han estado exentos de críticas. Probablemente, la crítica más importante ha ido dirigida a la fragmentación que se ha hecho de la victimización en todos estos estudios, lo que dificulta obtener perfiles de riesgo completos de los niños y niñas que están expuestos a más de un tipo de violencia a lo largo de su vida (Pereda et al., 2014a).

Siguiendo este enfoque comprehensivo de la victimización infantojuvenil, en la última década se han incrementado las investigaciones referidas al estudio de la prevalencia de múltiples tipos de victimización en la infancia en prácticamente todo el mundo. Finkelhor (2007), pionero en el tema, en sus trabajos seminales acuñó el término de polivictimización para referirse a la ocurrencia, durante el crecimiento, de más de una forma de victimización, dando lugar a experiencias disruptivas y/o maltratantes multifocales que impactan y generan daño en el desarrollo psicológico de un niño, niña o joven (Finkelhor et al., 2011).

En este contexto, se han utilizado distintos métodos para cuantificar la polivictimización a lo largo de la vida. El criterio más frecuente es el utilizado por Finkelhor et al. (2007) quienes establecen el 10% superior de la muestra, o grupo de jóvenes más victimizado, para identificar a la población de niños y adolescentes polivictimizados. Utilizando este criterio, Turner et al. (2010) en Estados Unidos estimaron que las polivíctimas corresponden a adolescentes de entre 12 y 17 años que han vivido 11 o más formas de victimización. Así mismo, en Canadá, Cyr et al. (2013) hallaron que el grupo de polivíctimas corresponde a quienes han experimentado siete o más tipos de victimizaciones, mientras que en España, Pereda et al. (2014) identificaron a este grupo como aquellos que experimentaron ocho o más tipos de victimizaciones a lo largo de su vida.

En el caso de Latinoamérica, son escasas las investigaciones que dan cuenta del problema de la polivictimización infanto-juvenil. Destacan dos trabajos realizados en Chile. El primero es la encuesta nacional de convivencia escolar desarrollada en el año 2009 por los ministerios de Educación e Interior, en donde se entrevistó a 42.373 jóvenes escolarizados de entre 12 y 16 años. Los resultados indican que el 4,4% de los participantes declaró haber sido víctima de agresiones sexuales en su colegio, el 6,7% de agresiones con armas, el 11,6% de robo, 10,9% de amenazas o acoso, el 13,2% de discriminación (raza, nivel socioeconómico, género, orientación sexual y/o apariencia física), el 18,2% sufrió agresiones físicas y el 20,5% agresión psicológica. En cuanto a la victimización a través de dispositivos electrónicos, el 10,6% de los estudiantes reportó haber sido víctima de este tipo de agresiones (Ministerio del Interior, 2010).

Si bien se considera que dicha encuesta incluye la perspectiva de la polivictimización al evaluar múltiples formas de violencia que afectan a niños y adolescentes, no tuvo en cuenta una medida global de aquellos niños y niñas que fueron víctimas de más de una forma de violencia, así como tampoco se consideró la historia de vida de los niños, ni otros contextos donde los jóvenes también sufren violencia, tales como la familia y el comunitario o social. A nivel metodológico tampoco se utilizaron puntos de corte para identificar polivíctimas.

Un segundo trabajo desarrollado en Chile es el realizado por Pinto-Cortez et al. (2017) en la Región de Arica y Parinacota, quienes utilizando instrumentos específicos para evaluar la polivictimización y los criterios propuestos por Finkelhor et al. (2007) encontraron que el 10% de los adolescentes entre 12 y 17 años han experimentado 12 tipos distintos de victimizaciones o más durante su vida. Estas cifras son similares a las encontradas en los Estados Unidos (Finkelhor et al., 2010), pero superan lo señalado en estudios realizados en Canadá (Cyr et al., 2013) y España (Pereda et al., 2014), constatando los antecedentes de investigaciones previas que señalan una mayor frecuencia del uso de la violencia en contra de niños, niñas y adolescentes en la región latinoamericana (Garmendia-Lorena, 2011;Imbusch et al., 2011).

Estos trabajos chilenos han aportado una aproximación a la realidad de la polivictimización infantil en el contexto latinoamericano, pero dichos estudios no han considerado una variable fundamental presente en Chile y en el resto de países de Latinoamérica, la cual se refiere a la presencia de minorías étnicas que componen la población. En el caso de Chile, y concretamente en la zona donde se realiza el presente estudio, la Región de Arica y Parinacota, el pueblo originario con más integrantes es la comunidad aymara, la cual se ubica en la zona andina de la región en la frontera con Perú y Bolivia. En la Región de Arica y Parinacota el 20% de la población pertenecen minorías étnicas, de estos, el 3% corresponden a adolescentes aymara entre 12 y 17 años (INE, 2012).

Estudios de salud intercultural han dado cuenta de una mayor vulnerabilidad de las minorías étnicas a sufrir problemas de salud física y psicológica (Pedrero, 2014). En el área de la salud física, por ejemplo, los aymara tienen mayor riesgo de muerte por enfermedades respiratorias, infecciosas o del sistema digestivo (Oyarce y Pedrero, 2006). Asimismo, se ha encontrado que los adolescentes aymara presentan tasas más altas de depresión, alcoholismo, suicidio y conducta violenta (Cohen, 1999). Otras investigaciones aportan evidencia sobre la relación entre depresión en jóvenes indígenas y etnicidad, donde los eventos vitales estresantes interactúan con la pobreza, el bajo rendimiento escolar, la disrupción familiar y desarmonía comunitaria a las que están más expuestas estas comunidades originarias (Kirmayer et al., 2000), situándolos en mayor riesgo de sufrir problemas de salud mental (OMS, 2008).

En función de lo expuesto, el objetivo general del presente estudio ha sido analizar la prevalencia/vida de victimización y polivictimización infantil en niños, niñas y adolescentes (NNA) aymara y que no pertenecen a minorías étnicas, y su relación con el riesgo de sufrir problemas de salud mental y, más concretamente, con la presencia de sintomatología postraumática, relación que estudios realizados en población que no pertenecen a minorías étnicas han constatado (Guerra et al., 2017). Por lo expuesto, es necesario analizar si este fenómeno se presenta en jóvenes de minorías étnicas y de qué forma. Los objetivos específicos que se persiguen se centran en: 1) determinar cuáles son los tipos de victimización más frecuentes que afectan a los NNA aymara y a los NNA que no pertenecen a minorías étnicas; 2) establecer si existen diferencias entre NNA de minorías étnicas (aymara) y NNA que no pertenecen a minorías étnicas respecto de la vivencia de polivictimización a lo largo de su vida; y 3) identificar la relación entre polivictimización, pertenencia a minoría étnica y síntomas de estrés postraumático.

Método

Participantes

Para obtener la muestra utilizada en este estudio, se seleccionaron 12 colegios de la ciudad de Arica, Región de Arica y Parinacota, extremo norte de Chile, tratando de mantener la proporción de colegios que existen en la Región en función del número de habitantes. Se realizó un muestreo no probabilístico (De Souza et al., 2012) para llevar a cabo esta selección. En el proceso de selección de los colegios se consideraron como variables de interés el tamaño del establecimiento educacional, la zona donde estaba ubicado y si el colegio era público, privado o subvencionado.

La muestra estuvo formada por 667 niños, niñas y adolescentes (NNA; 30,4% aymara y 69,6% no perteneciente a ninguna minoría étnica) con edades comprendidas entre los 12 y los 17 años, media de 15 años y 8 meses (DT=1,34), siendo 330 (49,5%) de sexo masculino y 337 (50,5%) de sexo femenino; 16,2% entre 12 y 14 años y 83,8% entre 15 y 17 años. En lo referente al nivel socioeconómico se utilizó como dato el ingreso económico mensual del grupo familiar; el 61,9% de los NNA pertenece al nivel socioeconómico medio (ingresos mensuales entre US$457 y US$1.824), el 29,8% al nivel socioeconómico bajo (ingresos inferiores a US$456) y el 8,3% al nivel socioeconómico alto (ingresos entre US$1.825 y US$5.320, o más). En cuanto a la estructura familiar un 61,8% vive con ambos padres, un 21,6% vive con uno solo de sus padres, un 15,7% vive con sus padres y otros familiares en el mismo hogar, y un 0,9% con una familia compuesta por su padre y la nueva pareja de ésta/ésta.

Instrumentos

Se construyó un cuestionario para preguntar sobre la adscripción de los participantes a una comunidad étnica determinada. Utilizando cuatro categorías, se consultó si los participantes se identificaban como: 1) aymara, 2) blanco o europeo, 3) latinoamericano, u 4) otro.

Victimización y Polivictimización. Se evalúo con el Juvenile Victimization Questionnaire (JVQ; Finkelhor et al., 2005), un cuestionario diseñado para recabar información acerca de una amplia gama de victimizaciones. Se trata de un instrumento comprensivo que facilita la evaluación de NNA, proporcionando una descripción cuantitativa de las principales formas de delitos contra la infancia. La versión del JVQ usada en el presente estudio indaga sobre 36 formas de delitos contra niños y adolescentes que cubren cinco áreas generales: victimización por delitos comunes (nueve ítems; por ejemplo: hurtos, robos, vandalismo), victimización por parte cuidadores (cuatro ítems; por ejemplo: violencia física, violencia psicológica, negligencia), victimización por parte de pares y/o hermanos (seis ítems; por ejemplo: acoso, agresiones físicas, violencia verbal), victimización sexual (seis ítems; por ejemplo: abuso sexual, agresión sexual, violación), victimización indirecta (nueve ítems; por ejemplo: violencia intrafamiliar, referida a ser testigo de violencia entre los padres o hacia otros miembros de la familia; violencia comunitaria, relativa a ser testigo de agresiones en la calle, de asesinatos, de tiroteos o haber sufrido hurtos en el propio hogar) y victimización electrónica (2 ítems; por ejemplo: solicitudes sexuales no deseadas a través de las TIC, ciberbullying o acoso a través de las TIC).

Cada una de esas áreas fue evaluada a través de un módulo del JVQ. Se utilizó la modalidad de cuestionario auto-administrado para NNA entre 8 y 17, años cuyas preguntas refieren a los distintos tipos de victimizaciones que han sufrido los participantes a lo largo de su vida y en el último año. En el presente estudio se consideró únicamente la puntuación de victimización a lo largo de la vida. El JVQ y sus distintos formatos han sido adaptados al español por el GReVIA (Grupo de Investigación en Victimi-zación Infantil y Adolescente) de la Universidad de Barce-lona, España, y para el presente trabajo se realizó una adaptación al lenguaje local. En general, el JVQ ha demostrado tener buenas propiedades psicométricas (Finkelhor et al., 2005).

Sintomatología Postraumática. Se utilizó la Child PosTrau-matic Symptom Scale (CPSS) en la versión para niños de la escala de diagnóstico de estrés postraumático para adultos (Postraumatic Diagnostic Scale; PDS; Foa et al., 1997). Es un instrumento de auto-reporte que evalúa la frecuencia de síntomas del trastorno por estrés postraumático (TEPT) establecidos por el DSM-IV. La CPSS está diseñada para ser aplicada a NNA entre los 8 y los 18 años, y consta de 17 ítems con respuesta tipo Likert referidas a la frecuencia de manifestación de síntomas de TEPT. Como resultado final, arroja una puntuación total de la severidad de los síntomas. La CPSS se compone de 3 subescalas: re-experimentación (cinco ítems), evitación (siete ítems) y aumento de la activación (cinco ítems); además, contiene siete ítems adicionales que valoran el funcionamiento diario y el deterioro funcional. El instrumento ha presentado adecuadas propiedades psicométricas (Foa et al., 2001) y se ha utilizado en investigaciones en el contexto nacional chileno, oscilando su fiabilidad para la escala total en estudios chilenos, entre 0,78 y 0,92 (Rincón et al., 2010), de forma similar al instrumento original. En el presente trabajo se han utilizado las tres subescalas de la CPSS, y se ha calculado la puntuación global para establecer los síntomas de trastorno por estrés postraumático en cada participante.

Procedimiento

En primer lugar se envió una carta a los establecimientos educacionales seleccionados explicando el proyecto de investigación. Posteriormente, se contactó telefónicamente con la dirección de los mismos y se concertó una entrevista en la que se explicó el proyecto con más detalle y se entregaron los consentimientos informados para los padres y los estudiantes junto con una carta explicando la investigación. La aplicación de los instrumentos se llevó a cabo por parte de un grupo de investigadores expertos y entrenados.

La batería de instrumentos se administró a los adolescentes en sus aulas habituales durante un período regular de clase donde el profesor (tutor) no estuvo presente. Se excluyó al profesor para que éste no influyera en las respuestas de los participantes. Se informó en todo momento a los NNA que la participación en la investigación era voluntaria, y que podían dejar de contestar en el momento que lo desearan. El estudio fue aprobado por un comité de carrera de la Escuela de Psicología y Filosofía de la Universidad de Tarapacá, ya que cumplió los valores éticos requeridos en la investigación con seres humanos, respetando los principios fundamentales incluidos en la Declaración de Helsinki. La investigación se realizó en conformidad a la legislación vigente de la República de Chile, ajustándose a lo que indica la ley 19.325 de delitos sexuales contra NNA que establece la obligación de notificar a las autoridades competentes cualquier situación de riesgo detectada durante el estudio. Para este fin, cada cuestionario se anonimizó a través de un código correspondiente a cada estudiante en la lista de curso, sin embargo, si se pesquisaba una situación de riesgo no denunciada, se cotejaba con la lista de curso (información manejada por los investigadores principales) y se comunicaba a los equipos psicosociales para su posterior notificación a las autoridades.

Análisis estadísticos

En primer lugar, se realizó un análisis descriptivo con frecuencias simples para comparar la victimización entre NNA aymara y aquellos que no pertenecen a minorías étnicas. Se utilizó un análisis no paramétrico debido a la distribución de la variable victimización (Siegel y Castellán, 2005) y se obtuvieron los estadísticos odds ratio para establecer diferencias significativas entre las variables. En segundo lugar, se analizó la polivictimización como variable continua y se calculó el grupo de polivíctimas utilizando el criterio establecido en investigaciones previas, los cuales definen a las polivíctimas como el 10% de los adolescentes que han sido expuestos al mayor número de victimizaciones (Finkelhor et al., 2009;Cyr et al., 2013; Pereda et al., 2014). Adicional-mente, se calcularon las medias para cada grupo y la significación a través de prueba t de Student. Se determinó el porcentaje de NNA sobre la media, y el percentil 10, para estimar el número de jóvenes sobre dicho percentil.

Para estimar la capacidad predictiva de las variables independientes polivictimización y etnia sobre la variable dependiente (continua) síntomas de trastornos por estrés postraumático (TEPT), se efectuó un análisis de regresión múltiple, empleando el método de pasos sucesivos. Finalmente, para especificar las influencias de la variable etnia sobre la variable TEPT se aplicó una prueba t de Student para establecer las diferencias de medias. Los análisis de datos fueron llevados a cabo con el programa SPSS (21.0).

Resultados

Los resultados se presentan en función de los tres objetivos antes enunciados. Del total de NNA aymara un 79,3% señalan haber sido víctima de al menos una forma de violencia a lo largo de su vida, mientras que los NNA que no pertenecen a minorías étnicas el porcentaje es de un 80,6%, sin que haya diferencias significativas (OR=0,922).

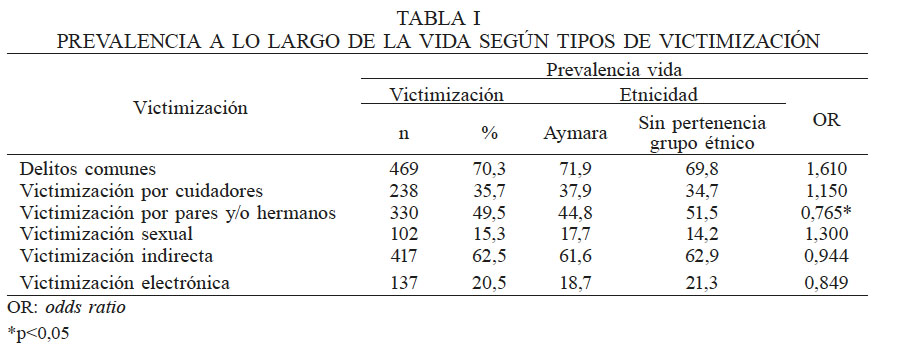

En relación con los tipos de victimización que afectan a cada grupo de NNA (Tabla I), no se presentan diferencias estadísticamente significativas en ningún tipo de victimización, excepto en la victimización por pares y hermanos, que es más frecuente en adolescentes que no pertenecen a minorías étnicas (51,5%; OR=0,765).

OR: odds ratio *p<0,05

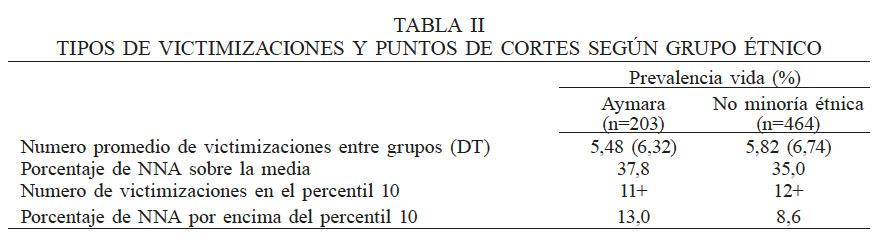

En cuanto al promedio de victimizaciones por cada grupo (Tabla II) los NNA aymara viven en promedio 5,48 victimizaciones a lo largo de su vida, mientras que los NNA que no pertenecen a minorías étnicas experimentan en promedio 5,82 victimizaciones a lo largo de su vida, aunque las diferencias de medias no fueron significativas (t=0,606).

Al utilizar los puntos de cortes propuestos por Finkelhor et al. (2007) se observó que el 10% de NNA aymara más polivictimizados vive 11 o más tipos de victimizaciones a lo largo de su vida y los que no pertenecen a minorías étnicas, entre 12 o más tipos de victimizaciones.

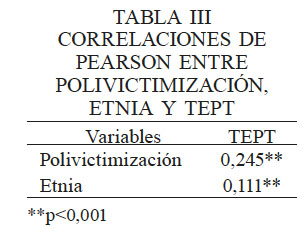

Posteriormente, como primer paso para los análisis de regresión, se calcularon los índices de correlación para las variables independientes polivictimización y etnia sobre la variable dependiente TEPT. Como se aprecia en la Tabla III, ambas variables independientes obtuvieron correlaciones estadísticamente significativas con la variable TEPT.

** **p<0,001

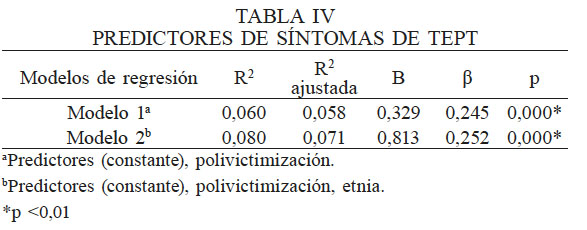

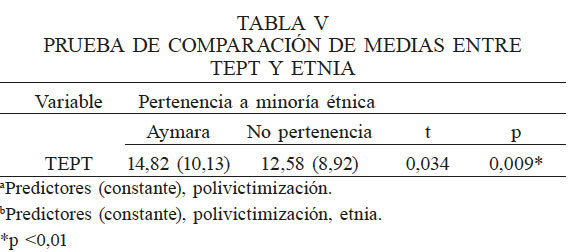

En la Tabla IV se exponen los factores que quedaron incluidos en cada modelo como variables predictoras, junto con sus coeficientes beta (informan de la importancia relativa de cada variable en la ecuación de regresión) tomando como variable el criterio TEPT. En este caso quedaron incluidos en el modelo por orden de importancia, la etnia (β= 0,252) y la polivictimización (β= 0,245). Los modelos de regresión múltiple fueron estadísticamente significativos (F= 21,782). En el primer modelo, que utiliza la variable polivictimización como variable independiente, se observa que este constructo explica el 6% de la varianza (R2= 0,060), y al incorporar en el modelo la variable etnia el porcentaje de varianza explicada aumenta al 8% (R2= 0,080). En su conjunto, ambas variables predicen el 8% de la variable TEPT, estableciéndose el valor predictivo de la etnia sobre TEPT. Sin embargo, dados estos resultados, se determinaron las diferencias específicas con relación a los síntomas de TEPT entre el grupo de NNA (aymara / no aymara) a través del cálculo del estadístico t de Student para muestras independientes.

a aPredictores (constante), polivictimización. bPredictores (constante), polivictimización, etnia.*p <0,01

En la Tabla V se muestran los resultados obtenidos tras realizar el análisis de comparación de medias (prueba t de Student). Entre paréntesis aparece la desviación típica. Como se aprecia, la variable pertenencia a minoría étnica muestra una relación significativa con los síntomas de trastorno por estrés postraumático (TEPT). Es decir, los NNA que pertenecen a la etnia aymara puntúan más alto (M= 14,82) en TEPT que los NNA que no pertenecen a minorías étnicas (M= 12,58), siendo estas diferencias estadísticamente significativas (0,009).

Discusión

Los objetivos de esta investigación fueron determinar los tipos de victimización más frecuentes que afectan a los NNA aymara y no aymara de Chile, establecer diferencias respecto a las experiencias de polivictimización a lo largo de sus vidas, y relacionarlo con la sintomatología postraumática actual.

Respecto al primer objetivo, no se encontraron diferencias significativas en cinco de los seis módulos evaluados por el JVQ. Cabe destacar que, a pesar de las diferencias porcentuales, el único dominio que presentó diferencias estadísticamente significativas a nivel estadístico, es el módulo de victimización por pares y/o hermanos que afecta más a los NNA no aymara. A este respecto, cabe reflexionar sobre las similitudes y diferencias encontradas. En relación con las similitudes, podemos hacer mención al proceso de ‘aculturación’ (Valdés, 2002). Es muy probable que la cultura aymara y la chilena, en su contacto continuo e histórico, hayan generado ‘zonas de intersección’, influenciándose mutuamente e incorporando comportamientos de cada cultura. Por ejemplo, se ha comprobado que fenómenos sociales no varían significativamente en ambas culturas, a pesar de las diferencias que caracterizan a cada una (Valdés, 2002). Así, los resultados del presente estudio sugieren que la victimización infanto-juvenil es un problema social que ocurre en zonas de intersección entre ambas culturas y que afecta a ambos grupos. En este sentido, la violencia contra la infancia es un problema generalizado que, como se ha demostrado, afecta a todos los países y culturas (Krug et al., 2002).

En relación con las diferencias encontradas, cabe preguntarse porqué en los NNA aymara existe una menor victimización por pares y hermanos. Una explicación tentativa a este hecho puede relacionarse con el sentido de comunidad y solidaridad, muy arraigado en la cultura aymara (Choque y Mamani, 2001). En la comunidad aymara se refuerza el sentido comunitario hasta extender los lazos sociales hacia otras familias que conforman la comunidad; de hecho, es común la utilización del calificativo ‘hermano’ para referirse a otro integrante de la comunidad (Van Kessel, 1980). Desde esta lógica, es razonable pensar que el rol de los pares y hermanos este más asociado al apoyo y a la contención emocional, constituyéndose como una red social particular (Blakemore y Bonheam, 1994).

En relación con el segundo objetivo, se pudo establecer que el porcentaje de NNA aymara que ha sufrido al menos un tipo de victimización a lo largo de su vida es de 89,2% mientras que en el grupo de NNA no aymara esta cifra alcanza a un 89,7%. Estos datos, evidencian una prevalencia ligeramente superior (de ambos grupos) al compararlos con investigaciones realizadas con NNA en contextos geográficos y/o culturales similares, y que han utilizado una metodología similar, de 80% en Estados Unidos (Finkelhor, 2007) y 83% en España (Pereda et al., 2014).

Sin embargo, al analizar el porcentaje de NNA polivictimizados, se observa que en ambos grupos (aymara y no aymara), el número de victimizaciones experimentadas a lo largo de su vida es similar, pero en conjunto superan las cifras reportadas en investigaciones internacionales. Por ejemplo, en el presente estudio se encontró que los jóvenes no aymara experimentan 12 o más tipos de victimizaciones a lo largo de su vida, mientras que los jóvenes aymara experimentan 11 o más, lo que es similar a lo encontrado por Turner et al., (2010) en Estados Unidos, pero superior a las siete o más vicitmizaciones reportadas por Cyr et al., (2013) en Canadá y a las ocho o más victimizaciones registradas en los adolescentes polivictimizados de España (Pereda et al, 2014). Respecto al estudio chileno de Pinto et al., (2017) las cifras son iguales, ya que en esa investigación, realizada con población comunitaria, el 10% de NNA más polivictimizados ha vivido 12 o más experiencias de victimización a lo largo de su vida. En el presente estudio se evidencia que los adolescentes aymara presentan un numero levemente menor de vivencias de victimización (11).

Estos hallazgos corroboran los resultados de estudios previas llevados a cabo en Latinoamérica y que señalan un uso extendido de la violencia hacia los niños en esta región (Garmendia-Lorena, 2011; Imbusch et al., 2011). Para explicar estos resultados, en el contexto chileno en particular, se pueden plantear dos hipótesis. En primer lugar, si pensamos en la violencia al interior de la familia, ésta puede responder a una variante sociocultural, concibiéndose el castigo físico y las diferentes prácticas violentas como formas válidas de imponer disciplina, normalizándose como pautas educativas adecuadas para niños y adolescentes (Larraín y Bascuñan, 2009). En relación a la violencia que ocurre en el ambiente escolar, social y comunitario, en el contexto chileno no está incorporada la creencia a nivel social que los niños y niñas puedan sufrir otros tipos de violencia que les causen daños (como delitos comunes, exposición a la violencia comunitaria, conflictos étnicos, guerras, delitos electrónicos) diferentes al maltrato físico, el abuso sexual infantil y/o el bullying que han sido tradicionalmente asociados a la infancia (Larraín y Bascuñan, 2008). Esta falsa creencia podría repercutir en que estos tipos de violencia sean menos tomados en cuenta y, por tanto, no se discutan en los contextos sociales ni se denuncien. Es más, algunos tipos de victimizaciones descritas en este trabajo no están incorporada en las leyes chilenas de protección infantil, lo que puede reforzar esta situación.

Por último, un aspecto importante a destacar en relación con el tercer objetivo es que, si bien la prevalencia de victimización y la polivictimización afecta de igual forma a los NNA aymara y no aymara, el impacto que generan estas victimizaciones es distinto. Los resultados sugieren un mayor impacto de la victimización en los NNA aymara, reflejado en mayores niveles de sintomatología postraumática. Si bien esto es coherente con los datos que señalan una menor salud mental en los adolescentes de la comunidad aymara (Pedrero, 2014), cabe reflexionar sobre los mecanismos que operan tras los procesos de victimización y, más concretamente, analizar el rol de los factores de riesgo y de protección. En este contexto, cabe preguntarnos si pertenecer a la comunidad aymara constituye una vulnerabilidad o no, para el desarrollo de psicopatología. O bien, si el conjunto de múltiples estresores a los que están expuesto los pueblos originarios (pobreza, disrupción familiar y comunitaria) los predispone a desarrollar con mayor intensidad problemáticas de salud mental (Krimayer et al., 2000; Pedrero, 2014), especialmente tras un evento con un potencial traumatogénico tan elevado como son las experiencias de victimización (Finkelhor, 2007). En ese sentido, también es posible considerar la hipotesis que la tensión emocional provocada por la aculturación puede generar en NNA aymaras un alto nivel de estrés derivado del contacto con una sociedad nueva y los variados retos que comporta (Fajardo et al., 2008). Estos niveles de estrés de aculturación podrían combinarse con los efectos negativos de otras experiencias adveras (victimización) lo que podría dar paso a una mayor intensidad de síntomas de estrés y estrés postraumático, como lo indican los resultados de la presente investigación.

A pesar del interés de los datos aportados, el presente estudio tiene ciertas limitaciones. En primer lugar, la edad de la muestra se encuentra sesgada, con un mayor porcentaje de adolescentes mayores. La dificultad para acceder al grupo de NNA de menor edad (12-14 años) debido a las huelgas estudiantiles en el período que se realizaba la investigación, llevó a la imposibilidad de evaluarlos. En segundo lugar, el estudio se centra en los NNA aymara de una determinada región de Chile, lo que no permite generalizar resultados a integrantes de las comunidades aymara de otros países como Perú y Bolivia, ni generalizarlos a otras comunidades originarias de Chile. Futuras investigaciones deberán considerar el estudio de este problema en otros pueblos originarios de Chile y de Latinoamerica, combinando métodos de estudio e incluyendo protoconceptos que se basen en la visión y creencias de las mismas comunidades. Todo ello con el propósito de mejorar la calidad de vida de NNA, pero atendiendo siempre a la diversidad cultural y el respeto a las tradiciones de los pueblos originarios.

En conclusión, podemos señalar que la victimización infantil temprana es un problema de gran extensión en la población de NNA de la ciudad de Arica en el Norte de Chile. Asimismo, el pertenecer a una comunidad originaria de esta región, como es la aymara, no implica, en si, un mayor riesgo de sufrir victimización o polivictimización, pero sí de desarrollar sintomatología postraumática con mayor intensidad.

Agradecimientos

Esta publicación está basada en la investigación realizada por el primer autor con el financiamiento del Convenio de Desempeño de la Universidad de Tarapacá y el Ministerio de Educación de Chile.

Referencias

Arnett JJ (2014) Adolescence and Emerging Adulthood. Prentice Hall. Upper Saddle River. NJ, EEUU. 472 pp.

Blakemore K, Boneham M (1994) Age, Race and Ethnicity: A Comparative Approach. Open University Press. Buckingham, RU. 167 pp.

Blom H, Högberg U, Olofsson N, Danielsson I (2015) Multiple violence victimisation associated with sexual ill health and sexual risk behaviours in Swedish youth. Eur. J. Contracept. Reprod. Health Care. 21: 1-8.

Choque ME, Mamani, C (2001) Reconstitución del ayllu y derechos de los pueblos indígenas: el movimiento indio en los Andes de Bolivia. J. Latin Am. Anthropol. 6: 202-224.

Cohen A (1999).The Mental Health of Indigenous Peoples. An International Overview. Department of Mental Health. World Health Organization. Washington, DC, EEUU. 39 pp.

Cyr K, Chamberland C, Clement ME, Lessard G, Wemmers JA, Collin-Vézina D, Gagné MH, Damant D (2013) Polyvictimization and victimization of children and youth: Results from a populational survey. Child Abuse & Neglect, 37: 814-820.

De Souza Lauretto M, Nakano F, de Bragança Pereira CA, Stern, JM (2012) Intentional Sampling by goal optimization with decoupling by stochastic perturbation. AIP Conf. Proc. 1490: 189-201.

Eaton DK, Kann L, Kinchen S, Ross J, Hawkins J, Harris WA, Lowry R, McManus T, Chyen D, Shanklin S, Lim C, Grunbaum JA, Weschler H (2006) Youth risk behavior surveillance - United States, 2005. J. Sch. Health 76: 353-372.

Fajardo M, Patiño MI, y Patiño C (2008) Estudios actuales sobre aculturación y salud mental en inmigrantes: Revisión y perspectivas. Rev. Iberoam. Psicol. Cienc. Tecnol. 1: 39-50.

Finkelhor D, Hamby SL, Ormrod R, Turner H (2005) The Juvenile Victimization Questionnaire: reliability, validity, and national norms. Child Abuse Neglect 29: 383-412.

Finkelhor D (2007) Developmental victimology: The comprehensive study of childhood vicitmizations. En Davis RC, Luirigio AJ, Herman S (Eds.) Victims of Crime. 3a ed. Sage. Thousand Oaks, CA, EEUU. pp. 9-34.

Finkelhor D, Ormrod RK, Turner HA, Hamby SL (2005) Measuring poly-victimization using the Juvenile Victimization Questionnaire. Child Abuse Neglect, 29: 1297-1312.

Finkelhor D, Ormrod RK, Turner, HA (2007) Poly-victimization: A neglected component in child victimization. Child Abuse Neglect 31: 7-26.

Finkelhor D, Ormrod RK, Turner HA (2009) Lifetime assessment of poly-victimization in a national sample of children and youth. Child Abuse Neglect 33: 403-411.

Finkelhor D, Turner HA, Hamby S, Ormord R (2011) Polyvictimization: Children’s Exposure to Multiple Types of Violence, Crime, and Abuse. Department of Justice. Washington, DC, EEUU. 12 pp.

Foa EB, Cashman L, Jaycox L, Perry K (1997) The validation of a self-report measure of posttraumatic stress disorder: The Posttraumatic Diagnostic Scale. Psychol. Assess. 9: 445-451.

Foa EB, Johnson K, Feeny NC, Treadwell KRT (2001) The Child PTSD Symptom Scale (CPSS): Preliminary psychometrics of a measure for children with PTSD. J. Clin. Child Psychol. 30: 376-384.

Garmendia-Lorena F (2011) La violencia en América Latina. Anal. Fac. Med. 72: 269-276.

Guerra C, Inostroza R, Villegas J, Salazar L, Pinto-Cortez C (2017) Polivictimización y sintomatología postraumática: el rol del apoyo social y la autoeficacia. Rev. Psicol. 26: 1-10.

Holt S, Buckley H, Whelan S (2008) The impact of exposure to domestic violence on children and young people: A review of the literature. Child Abuse Neglect 32: 797-810.

Imbusch P, Misse M, Carrión, F (2011) Violence research in Latin America and the Caribbean: A literature review. Int. J. Conflict Viol. 5: 87-154.

INE (2012) Estadísticas Sociales de los Pueblos Indígenas en Chile 2002. Censo Nacional de Población 2012. Instituto Nacional de Estadística. Maval. Santiago, Chile. 24 pp.

Kirmayer LJ, Brass GM, Tait CL (2000) The mental health of Aboriginal peoples: Transformations of identity and community. Can. J. Psychiatry 45: 607-616.

Konowalczyk S, Mello ZR, Röske LA, Buhl M, Heim R, Worrell FC (2018) Adolescent and adult time inventory-time attitude scales: Validity and contributions to physical activity and self-concept in Spanish adolescents. Int. Perspect. Psychol. Res. Pract. Consult. 7: 76-90.

Krug E, Dahlberg L, Mercy J, Zwi A, Lozano R (2002) World Report on Violence and Health. Organización Mundial de la Salud. Ginebra, Suiza. 54 pp.

Larrain S, Bascuñán C (2008) Maltrato infantil y relaciones familiares en Chile: Análisis comparativo. 1994-2000-2006. Rev. Chil. Pediatr. 79: 64-79.

Larraín S, Bascuñán C (2009) Maltrato infantil: una dolorosa realidad puertas adentro. Desafíos 9: 4-9.

Ministerio del Interior (2010) Tercera Encuesta Nacional de Violencia en el Ámbito Escolar 2009-2010. Ministerio del Interior. Gobierno de Chile. 37 pp.

Norman RE, Byambaa M, De R, Butchart A, Scott J, Vos T (2012) The long-term health consequences of child physical abuse, emotional abuse, and neglect: A systematic review and meta-analysis. PLoS Med 9: e1001349.

Ogden T, Hagen KA (2018) Adolescent Mental Health: Prevention and Intervention. Routledge. Londres, RU. 250 pp.

OMS (2008) Una Visión de la Salud Intercultural para los Pueblos Indígenas de las Américas. Organización Mundial de la Salud. Washington, DC, EEUU. 60 pp.

Oyarce A, Pedrero MM (2006) Perfil Epidemiológico Básico de la Población Aymara del Servivio de Salud Arica. Serie Análisis de Situación de Salud de los Pueblos Indígenas de Chile. MINSAL. Santiago de Chile. 82 pp.

Pedrero MM (2014) Situación de Salud de la Población Aymara en la Región de Arica y Parinacota. Evidencias de Inequidades Étnicas en el Norte de Chile. Secretaría Regional Ministerial de Salud. Arica, Chile. 68 pp.

Pereda N, Guilera G, Abad J (2014a) Victimización infantojuvenil en España: Una revision sistemática de estudios epidemiológicos. Papeles Psicól. 35: 66-77.

Pereda N, Guilera G, Abad J (2014b) Victimization and polyvictimization of Spanish children and youth: Results from a community sample. Child Abuse Neglect 38: 640-649.

Pinto-Cortez C, Pereda N, Álvarez-Lister S (2017) Child victimization and poly-victimization in a community sample of adolescents in Northern Chile. J. Aggress. Maltreat. Trauma 27(9). 20 pp. doi: 10.1080/10926771.2017.1410748

Rincón P, Cova F, Bustos P, Aedo J, Valdivia M (2010) Estrés postraumático en niños y adolescentes abusados sexualmente. Rev. Chil. Pediatr. 81: 234-240.

Siegel S, Castellan J (2005) Estadística No Paramétrica Aplicada a las Ciencias de la Conducta. Trillas. México. 436 pp.

Stith SM, Liu T, Davies C, Boykin EL, Alder MC, Harris JM, Som A, McPherson M, Dees J (2009) Risk factors in child maltreatment: A meta-analytic review of the literatura. Aggress. Viol. Behav. 14: 13-29.

Stoltenborgh M, van IJzendoorn MH, Euser EM, Bakermans-Kranenburg MJ (2011) A global perspective on child sexual abuse: Meta-analysis of prevalence around the world. Child Maltreat. 16: 79-101

Ttofi MM, Farrington DP, Lösel F, Loeber R (2011) Do the victims of school bullies tend to become depressed later in life? A systematic review and meta-analysis of longitudinal studies. J. Aggress. Conflict Peace Res. 3: 63-73.

Turner HA, Finkelhor D, Ormrod R (2010) Poly-victimization in a national sample of children and youth. Am. J. Prev. Med. 38: 323-330.

Turner HA, Shattuck A, Finkelhor D, Hamby S (2017) Effects of poly-victimization on adolescent social support, self-concept, and psychological distress. J. Interpers. Viol. 32: 755-780.

Valdés M (2002) La Vigencia del Concepto de la Aculturación: Alcances y Limitaciones. Centro de Documentación Mapuche. Santiago, Chile. 11 pp.

Van Kessel JM (1980) Ecología y orientación: Problemas de la identidad cultural de los aymarás chilenos contemporáneos. Chungara 6: 137-144.

WHO (2006) Global Estimates of Health Consequences Due to Violence Against Children. Background Paper to the UN Secretary-General’s Study on Violence Against Children. World Health Organization. Ginebra, Suiza. 386 pp.

Notas de autor

cpinto@uta.cl