Ensayo

¿CÓMO SATURAMOS LOS DATOS? UNA PROPUESTA ANALÍTICA “DESDE” Y “PARA” LA INVESTIGACIÓN CUALITATIVA

HOW TO SATURATE THE DATA? AN ANALYTICAL PROPOSAL “FROM” AND “FOR” QUALITATIVE RESEARCH

COMO SATURAMOS OS DADOS? UMA PROPOSTA ANALÍTICA “DE” E “PARA” A INVESTIGAÇÃO QUALITATIVA

¿CÓMO SATURAMOS LOS DATOS? UNA PROPUESTA ANALÍTICA “DESDE” Y “PARA” LA INVESTIGACIÓN CUALITATIVA

Interciencia, vol. 45, núm. 6, pp. 293-299, 2020

Asociación Interciencia

Recepción: 01 Julio 2019

Corregido: 19 Junio 2020

Aprobación: 22 Junio 2020

Financiamiento

Fuente: La autora agradece a Ana María Alarcón Muñoz por su motivación inicial en el desarrollo esta propuesta analítico-conceptual y a Isidora Jager Bastidas por sus sugerencias en el diseño gráfico final, así como el apoyo financiero de la Universidad de Concepción y de la Universidad de la Frontera, Chile.

Beneficiario: Javiera Ortega-Bastidas

Resumen: La saturación teórica se ha posicionado como una estrategia fundamental del proceso analítico en la investigación cualitativa. Sin embargo, ha emergido una problemática al alero de ella, que la ha convertido en algo equivalente al tamaño muestral. El presente ensayo tiene como objetivo desarrollar una propuesta analítico-secuencial e interpretativa de la saturación teórica, a partir de las tradiciones teórico-conceptuales propias de la discusión cualitativa. A partir de un análisis regresivo, se lograron identificar dos criterios que dan cuenta de la saturación como un momento de apertura analítica: la densidad y la autenticidad de información. Cada uno de ellos se constituyen a partir de cuatro principios que podrían guiar el acto interpretativo y permitirían situar a la noción de saturación teórica como un momento de encuentro intersubjetivo.

Palabras clave: Calidad de la Investigación, Investigación Cualitativa, Saturación Teórica.

Abstract: Theoretical saturation has positioned itself as a fundamental strategy of the analytical process in qualitative research. However, a problem has emerged from it, which has placed it as an issue equivalent to sample size. This essay aims to develop a sequential and interpretative analytical proposal of theoretical saturation, based on the theoretical-conceptual traditions of qualitative discussion. From a regression analysis, two criteria were identified to account the idea of saturation as a moment of analytical opening: the density and authenticity of information. Each of them comprises four principles that could guide the interpretative act and would allow locating the notion of theoretical saturation as a moment of intersubjective encounter.

Resumo: A saturação teórica tem se posicionado como uma estratégia fundamental do processo analítico na investigação qualitativa. No entanto, tem aflorado uma problemática em torno desta, o que a coloca como uma questão equivalente ao tamanho da amostra. O presente ensaio tem como objetivo desenvolver uma proposta analítico-sequencial e interpretativa da saturação teórica, baseada nas tradições teórico-conceituais próprias da discussão qualitativa. A partir de uma análise regressiva, foi possível identificar dois critérios que explicam a saturação como um momento de apertura analítica: a densidade e a autenticidade da informação. Cada um deles é constituído por quatro princípios que poderiam guiar o ato interpretativo permitindo posicionar a noção de saturação teórica como um momento de encontro intersubjetivo.

Introducción

El paradigma interpretativo destacó un modo comprensivo de acceder a la realidad y con ello contribuyó a extender el alcance de la investigación social (Ruiz Olabuénaga, 2003;Charmaz, 2006; Creswell, 2007). Para Denzin y Lincoln (2018) la naturaleza ética del ser propuesta por el paradigma interpretativo otorgó un giro ontológico a la comprensión del sujeto en tanto que sujeto situado. Este giro sentó las bases para pensar una nueva forma de construcción de conocimiento y para fundar una intención investigativa, la de acceder a los acontecimientos, acciones, normas, emociones y valores de los sujetos en un contexto sociocultural determinado (Pérez Serrano, 1994). Por un lado, esto significó un reconocimiento del entorno y de los propios significados que los sujetos producen en su experiencia (Flick, 2009), pero, por otra parte, constituyó una nueva dificultad que llevó a los investigadores a pensar en nuevas estrategias que guiarían el proceso analítico.

Lincoln y Guba (1985) dieron cierta respuesta a lo anterior y enfatizaron que era necesario pensar sobre algunos criterios de rigurosidad científica en investigación cualitativa. Por medio de un proceso de transposición lograron traducir la validez interna como credibilidad, la validez externa como transferibilidad, la fiabilidad como dependabilidad y la objetividad como confirmabilidad. Sin duda, esto significó una alternativa y una distancia con los criterios defendidos por el paradigma positivista (Whittemore et al., 2001). En este sentido, los criterios de rigurosidad propuestos por Lincoln y Guba (1985) pretenden conducir al investigador a una representación más fiel de los significados que los sujetos construyen de su propia experiencia.

Es necesario destacar que la delimitación de dichos criterios de rigurosidad hizo emerger, en paralelo, nuevas preguntas sobre la calidad del proceso analítico; es decir, las interrogantes dejaron de enfocarse en demostrar si la investigación cualitativa era pertinente como fuente de conocimiento y se focalizaron en preguntar “¿Cómo valorar o evaluar lo que estamos haciendo? ¿Cómo demostrar la calidad de la investigación cualitativa de una manera activa y segura de sí misma?” (Flick, 2007a: 2). Estas preguntas orientadas al ‘cómo’ no solo han permitido atender a la experiencia en un sentido intersubjetivo, sino que a su vez han obligado a incorporar la creatividad como una dimensión fundamental del proceso analítico, entendiendo que este último corresponde a un acto interpretativo en el que operan procesos de síntesis, de reconocimiento de patrones y variaciones (Whittemore et al., 2001; Morse, 2004; 2015). Ahora bien, la creatividad como una dimensión propia del acto de interpretar los datos no estaría resuelta únicamente por la combinación de diferentes metodologías o técnicas de recolección (Creswell, 2014), sino que involucraría al investigador en un acto de reflexividad más profundo (Morse, 2004).

Una de las estrategias de análisis más utilizadas en las investigaciones cualitativas y que que se expresa como un acto reflexivo es la denominada ‘saturación teórica’ (Morse, 1995, 2015;Malterud et al. 2016; Fusch y Ness, 2015; Weis y Willems, 2017;Nascimento et al., 2018; Low, 2019). La primera noción que se obtiene de ella surge al alero de la Grounded Theory propuesta por Glaser y Strauss (1967) y emerge como parte de un proceso analítico fundamental; más particularmente, como aquel punto crítico en el que el investigador no ha encontrado nuevos datos en los grupos o sujetos investigados. En concreto, el ‘punto de saturación’ debía orientar al investigador a: “buscar grupos que amplíen la diversidad de datos tanto como sea posible, solo para asegurarse de que la saturación se base en la gama más amplia posible de datos” (Glaser y Strauss, 1967: 61). Así, el fundamento de una teoría comenzó a ser interpretada a partir de la heterogeneidad de los datos y de la imposibilidad de encontrar nueva información en ellos; es decir, cuando ya no proporcionaban ninguna novedad comprensiva a los significados de los sujetos (Rodríguez et al., 1999; Corbin y Strauss, 2002; Charmaz, 2006;Creswell, 2007).

Esta tradición, que ha convertido a la saturación teórica como un momento culminante del proceso analítico ha llevado, en algunos casos, a equipararla con el principio del tamaño muestral (Francis et al., 2010; Hennick et al., 2019; Guest et al., 2020). Esta pretensión de equivalencia ha sido altamente criticada, puesto que un tamaño muestral determinado no representaría un indicador de mejor información (Weis y Willems, 2017). Dicho esto, ¿sería suficiente pensar la experiencia analítica de la saturación teórica como una experiencia posible a ser ‘delimitada’? y ¿su equivalencia con el tamaño muestral no vendría a contradecir los postulados ontológicos de la investigación cualitativa?

A lo largo de este ensayo se supondrá que la experiencia analítica de la saturación teórica no quedaría supeditada a una suerte de equivalencia con el tamaño muestral, propia de intenciones cuantitativas, o bien como aquello que el investigador puede clausurar a modo de delimitación. Más bien, se enfatizará que la ausencia de justificación respecto del cómo y el porqué se detuvo el procesamiento de datos y el reclutamiento de nuevos participantes constituye un problema analítico en sí mismo (Fontanella et al., 2011;Nascimento et al., 2018). Este desconocimiento que permea a la interpretación que se ha realizado sobre la saturación teórica viene siendo discutido desde los años ‘90 y resulta altamente preocupante vislumbrar que, aún en la actualidad, los investigadores no suelen argumentar cómo la han abordado (Morse, 1995, 2015;Gürtler y Huber, 2007; Weis y Willems, 2017; Low, 2019).

Dicha dificultad, que ha acarreado el tratamiento de la saturación teórica como un momento culminante, pareciera mostrar que los investigadores no suelen tener en mente una idea reflexiva de ella misma, sino solo una cuota de entrevistas con la que deben cumplir (Morse, 1994;Mason, 2010; Guest et al., 2020). En un escenario tal, se vuelve cada vez más urgente abordar una discusión sobre dicha materia, con la finalidad de llevar a la praxis de la saturación teórica a un nivel más profundo. Los esfuerzos, sencillamente, no debiesen seguir concentrados en pensar a la saturación como algo correlativo a la cantidad de participantes (Fusch y Ness, 2015; Weis y Willems, 2017), sino que debería llevar a los investigadores a proponer soluciones didácticas para su análisis (Low, 2019).

Al alero de la discusión que han comenzado otros autores se propone tratar en este ensayo el siguiente objetivo: desarrollar una propuesta analítico-secuencial e interpretativa de la saturación teórica, a partir de las tradiciones teórico-conceptuales propias de la discusión cualitativa.

El sentido de pensar una propuesta analítica para la saturación teórica desde una aproximación teórico-conceptual

Es de interés reconocer algunas reflexiones que se han realizado respecto a la problemática de la saturación teórica. Malterud et al. (2016), por ejemplo, propusieron una técnica de tratamiento para la saturación, que tenía como finalidad sistematizar la praxis analítica desde el registro de datos brutos hasta la organización de los temas y enunciados. Dicho tratamiento de datos lograría dar cuenta de la densidad de la información recolectada; a saber, un modo de ‘power information’ que destacaría la potencialidad empírica de los datos. Aldiabat y Le Navenec (2018), por su parte, reflexionaron sobre algunos factores que podían guiar el análisis de la saturación teórica, como es la pregunta de investigación, la experiencia del investigador, la triangulación de métodos y una sensibilización respecto de los conceptos y sus significados.

Ahora bien, es quizás Low (2019) quien extiende esta discusión a un nivel más radical, puesto que lleva a tensionar la herencia conceptual. Para esta autora resulta problemático seguir interpretando a la saturación teórica desde la idea de repetición y redundancia. Su punto de vista es claro, no existe un número ‘mágico’ que asegure la saturación y si bien, en la actualidad, existen esfuerzos por hacer una distinción entre la saturación teórica o de datos; en cada caso estas definiciones se basan en una concepción de ‘punto final absoluto’. Dicho esto, entonces, ¿no requeriría una propuesta analítica de la saturación teórica un nuevo reconocimiento de los alcances de este acto interpretativo?

A partir de un análisis regresivo se examinarán los aportes teórico-conceptuales de la noción de saturación teórica propuesta por Glaser y Strauss (1967) en un sentido más originario y se articulará dicha conceptualización con los aportes realizados por diversos autores que han seguido la tradición (Lincoln y Guba, 1985;Corbin y Strauss, 2002) y los que han intentado tensionarla (Geertz, 1989;Ameigeiras, 2006; Vasilachis de Gialdino, 2006; Flick, 2007a; Fontanella y Junior, 2012; Morse, 2015; Fusch y Ness, 2015;Weis y Willems, 2017;Nascimento et al., 2018;Low, 2019). Este movimiento ‘desde’ la teoría y ‘para’ la práctica investigativa deja entrever una distinción de doble sentido: uno secuencial y uno interpretativo.

Para responder a este doble movimiento se ha propuesto examinar la conjunción de principios de resolución de problemas propuestos por Trajtenbrot (1977). Si bien, en un inicio, se podría cuestionar que a la base de los principios de este autor existe una primacía matemática, es necesario reconocer y destacar que la naturaleza de la resolución de problemas no la excluye como regla lógica de otros razonamientos, como el inductivo, deductivo o abductivo (Denzin y Lincoln, 2018). Considerando esto se logró identificar tres horizontes conceptuales para delimitar la siguiente propuesta analítica: a) prescripción, b) sistema de operaciones, y c) orden determinado (Trajtenbrot, 1977).

Respecto al principio de prescripción se intentará reconocer a la saturación teórica como un momento de encuentro intersubjetivo entre el investigador y el otro. Este momento de encuentro estará constituido por un acto de reflexividad que articula “una combinación de los límites empíricos de los datos, la integración y densidad de la teoría” (Glaser y Strauss, 1967: 62). Dicho de otro modo, se interpretará a la saturación como una instancia de apertura y no como una delimitación del campo perceptivo que haría clausurar la experiencia en la praxis analítica (Denzin y Lincoln, 2018).

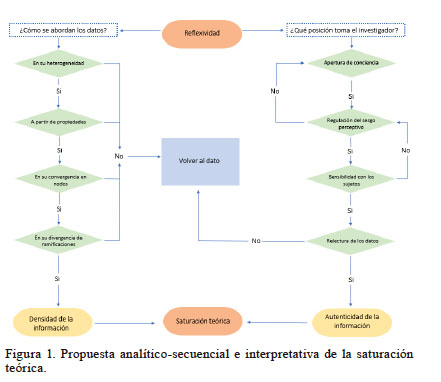

En concreto, la siguiente propuesta mostrará que el momento de saturación teórica emerge a partir de dos criterios: a) la densidad de información, y b) la autenticidad de información. A partir de dichos criterios, se podrán articular dos interrogantes: ¿Cómo se abordan los datos? y ¿Qué posición toma el investigador respecto de los datos? (Figura 1).

Figura 1

Propuesta analítico-secuencial e interpretativa de la saturación teórica

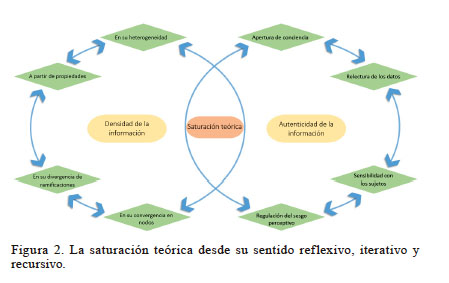

A partir del sistema de operaciones presentados en la Figura 1 se podrá vislumbrar una serie de principios analíticos que van constituyendo los dos criterios de saturación teórica ya mencionados. Si bien el sistema de operación es detallado desde una lógica lineal, en la práctica operaría de forma circular y recursiva como es la naturaleza propia de la investigación cualitativa (Flick, 2009;Vasilachis de Gialdino, 2006), cuestión que será profundizada con más detalle en la Figura 2.

Figura 2

La saturación teórica desde su sentido reflexivo, iterativo y recursivo

El sistema de operaciones viene a ser co-dependiente de un orden propositivo, es decir, ambos se presentan como estructura esquemática que guiarían la praxis analítica del investigador. A medida que el investigador vaya resolviendo cada principio secuencial e interpretativo (establecido por un ‘Sí’) podrá seguir avanzando en el esquema. En el contexto en el que el investigador no responda favorablemente a los principios que constituyen los principios de saturación, podrá seguir la secuencia negativa (establecido por un ‘No’) del esquema.

A continuación describiremos en detalle los horizontes conceptuales (prescripción, sistema de operaciones, orden determinado) que posibilitan la presentación esquemática del razonamiento abductivo propio de la saturación teórica. Este modo de razonamiento permitirá, en la práctica, extraer el máximo corazón y legitimidad de los datos en un constante movimiento: “…(moverse) constantemente de un lado a otro entre los datos nuevos y los anteriores, además de desarrollar conocimientos o teorías… …hace comparaciones e interpretaciones en la búsqueda de patrones y las mejores explicaciones teóricas posibles” (Denzin y Lincoln, 2018: 750).

Un acto de reflexividad en torno a la densidad de la información: ¿Cómo se abordan los datos?

Una pregunta de esta naturaleza permite iniciar un primer momento reflexivo, a partir del cual el investigador comienza a identificar las diversas expresiones que emergen del dato cualitativo. Es necesario recordar que la naturaleza del dato depende de su procedencia, es decir, del modo en que el dato es pensado como producción de conocimiento (Vasilachis de Gialdino, 2006). Es un modo de conocer que se constituye a partir del significado que los sujetos otorgan a las palabras y, en concreto, a la experiencia misma (Lincoln y Guba, 1985). El dato cualitativo, entonces, representaría una estructura base o primaria de los significados de los sujetos que, en su conjunción y relación, lograrían dar cuenta de la vasta densidad de información obtenida en el proceso investigativo.

Es necesario distinguir que la densidad de información no es equivalente a la cantidad de información (Nascimento et al., 2018); más bien ella representa las cualidades que fundan los significados que los sujetos atribuyen a un fenómeno particular (Flick, 2009). Cualidades que son codificadas en la interpretación que el investigador realiza a partir de un proceso de reducción de datos (Glaser y Strauss, 1967). Dicha reducción nos habla principalmente de una reconducción de los sentidos patentes y ocultos de la experiencia, los cuales emergerían a partir de cuatro principios: a) en su heterogeneidad, b) a partir de sus propiedades, c) en su convergencia en nodos, y d) en su divergencia en ramificaciones (Figura 1).

El investigador debe comprender que el criterio de densidad de información opera como una instancia de apertura; por lo tanto, lo primero que debe captar es si el proceso de recolección ha permitido obtener una vasta heterogeneidad de significados de los sujetos participantes del estudio. En este punto, es de recordar que Glaser y Strauss (1967) fueron pioneros en señalar que la variación de datos se expresa como aquellas formas de sentido que los sujetos van configurando a lo largo de su experiencia de vida. Por esta razón es fundamental conducir un proceso de recolección de información que atienda a las diversas expresiones del fenómeno de estudio.

En concreto, el investigador debe mantener una atención acuciosa a la heterogeneidad de significados que los sujetos hacen de sus propias historias, de sus comportamientos, de sus interacciones e interpretar “a todos ellos de forma situada, es decir, ubicándolos en el contexto particular en el que tienen lugar” (Vasilachis de Gialdino, 2006: 33). La variedad de significados deberá respetar la procedencia del dato, desde su expresión consciente como inconsciente; es decir, en sus tonos claros y oscuros. Esto conducirá al investigador a reconocer la vasta riqueza de información, que más tarde derivará en una detallada descripción y no en una simple captación de frecuencias o cantidad de datos que se obtengan (Glaser y Strauss, 1967; Morse, 1995; Flick, 2007a). Entonces, en la medida en que el investigador logre obtener un proceso de recolección los datos lo más heterogéneo posible, podrá dar paso a identificar los siguientes principios analíticos: el de sus propiedades y sus dimensiones (nodos y ramificaciones) (Figura 1).

Las propiedades hacen alusión a aquellos componentes y predicados que movilizan al sujeto en su experiencia. Ellas tienen relación con aquellos intereses, preferencias o modos de orientación hacia el fenómeno de estudio y suelen expresarse en una cierta permanencia temporal. Para captar dichos componentes y predicados resulta necesario iniciar un proceso de segmentación del relato del sujeto (Glaser y Strauss, 1967; Flick, 2009). Corbin y Strauss (2008) pensaban este momento como un modo verificación crucial para averiguar qué nos dice el relato y cómo funciona en el tiempo: “el análisis es un proceso de examinar algo para averiguar qué es y cómo funciona. Para realizar un análisis, un investigador puede dividir una sustancia en sus diversos componentes” (Corbin y Strauss, 2007: 45). Esta posibilidad de subdivisión de sentidos permite al investigador distinguir una serie de unidades de significado que constituirían el discurso vivencial del sujeto, tarea que finalmente conduce a dar sustento a las categorías analíticas. En palabras de Glaser y Strauss (1967: 23) el investigador “genera categorías conceptuales o sus propiedades a partir de la evidencia; luego, la evidencia de la cual surgió la categoría se utiliza para ilustrar el concepto… y …el concepto es indudablemente una abstracción teórica relevante sobre lo que está sucediendo en el área estudiada”.

Paralelo al reconocimiento de propiedades el investigador deberá ir dilucidando aquellas dimensiones que configuran el sentido simbólico del fenómeno. El valor particular que se otorga a la dimensión es que ella permite dilucidar una variación temporal de la experiencia a lo largo de historia del sujeto. En términos empíricos dicha dimensionalidad temporal se subdivide en dos momentos: el consenso analítico (convergencia en nodos) y el disenso analítico (divergencia de ramificaciones).

Los momentos de consenso en el análisis representan un patrón de signos en común que convergen y que se relacionan entre sí (Ruiz Olabuénaga, 2003). El desarrollo de este análisis implicaría, entonces, un reconocimiento de redes de conceptos o bien llamados nodos, que van articulándose jerárquicamente en categorías superiores e inferiores (Flick, 2009). En definitiva, los momentos de consenso o nodos serán útiles para dar integridad a las unidades de significado en un primer nivel y luego para indicar la dimensión de una categoría desde sus niveles bajos a sus niveles más altos (Corbin y Strauss, 2007).

Los momentos de disenso en el análisis se expresarían a partir de una divergencia de ramificaciones. Las ramificaciones comienzan a mostrar cierta distancia entre un nodo y otro, lo que a la larga permite dilucidar la complejidad del fenómeno mismo. Ellas propician el valor más alto de las dimensiones de una categoría, puesto que permite al investigador atender a diferentes formas de expresión de sentidos. La divergencia de ramificaciones, en lo concreto, permite ir identificando y reconociendo la inconsistencia y la coherencia que puede ir cobrando sentido en una matriz de codificación. Esto se ejemplifica claramente en los formatos bidimensionales de matrices, donde se sitúan los datos y los procesos analíticos juntos en una situación (Gürtler y Huber, 2007).

Un acto de reflexividad en torno a la autenticidad de la información: ¿Qué posición toma el investigador?

A lo largo del proceso analítico el investigador pretende ganar comprensión respecto a los significados que los sujetos atribuyen a su realidad (Glaser y Strauss, 1967). Sin embargo, también cobra relevancia examinar cómo se va constituyendo dicha complejidad en la experiencia del propio investigador. Para Vasilachis de Gialdino (2006) es la compleja identidad de quien investiga la que se pone en juego y la que atraviesa el proceso de construcción de conocimiento, puesto que desde allí emerge el carácter ético de la interacción cognitiva “en la que sujetos iguales construyen cooperativamente el conocimiento mediante un aporte que es el resultado de la implementación de distintas formas de conocer” (Vasilachis de Gialdino, 2006: 36).

Para resguardar este sentido ético el investigador debe atender a una representación fiel de los datos que ha obtenido; a saber, su propia autenticidad. Esta noción de autenticidad actuaría como un criterio primario en la posición que tomaría un investigador en el proceso de analítico de datos (Whittemore et al., 2001). Dicho de otro modo, la autenticidad se expresaría como un eje axiológico que orienta al investigador a reconocer la realidad del otro y establecer una relación única con la otredad. Una actitud ética, en este sentido, debe ser contextual y debe respetar la cultura y el contexto social que se está estudiando (Denzin y Lincoln, 2018).

La precisión e interpretación adecuada de los datos evitará la omisión o fraude durante la recogida de datos y el análisis, lo que garantizará una mayor ecuanimidad y neutralidad del proceso mismo (Flick, 2007b). Para responder a dicha neutralidad el investigador debe ser consciente de mantener una observación persistente, que si no fuera tal parecería “ser poco más que una inmersión sin sentido” (Lincoln y Guba, 1985: 304).

En un escenario tal se proponen cuatro principios constituyentes de la autenticidad: a) la apertura de conciencia, b) la regulación del sesgo perceptivo, c) la sensibilidad con los sujetos, y d) la relectura de los datos (Figura 1).

La apertura de conciencia hace referencia a aquel proceso reflexivo en el que el investigador es atento de su campo perceptivo. No solo debe ser consciente de su posición epistemológica, sino de reconocer también que “hay más de una epistemología y que no son todas complementarias o igualmente consistentes con su posición ontológica, es decir, con su perspectiva acerca de la verdadera naturaleza o esencia de las cosas en el mundo social” (Vasilachis de Gialdino, 2006: 43). Cuando el investigador logra identificar aquellos supuestos que influyen en él se estará reconociendo además como un ser multicultural que influye y es a su vez influenciado por el proceso analítico mismo. Para Rodríguez et al. (1999) lo que da valor a los datos es la actitud de quien guía el proceso de investigación y las técnicas que éste utilice actuarán como un reflejo de aquella predisposición en el proceso investigativo. Este reflejo representará aquella intersección que hay entre el propio ‘self’ y los elementos histórico-culturales que permean la experiencia personal del investigador. Mientras más sea consciente de su involucramiento en el análisis de datos “más probable es que veamos cómo estamos influyendo en las interpretaciones" (Corbin y Strauss, 2007: 33).

En segundo lugar emerge el principio de regulación del sesgo perceptivo. Esto requerirá interrogar si el observador ¿puede dar cuenta de todo lo observado? De algún modo, ¿logra rescatar lo auténtico del fenómeno de estudio? Un importante punto al que debe atender el investigador es a su propio modo de percibir e interpretar la realidad investigada. Esto requiere ir evaluando la información errónea que puede ser introducida por el propio self o bien por sus mecanismos de defensa que le impiden aprehender el potencial heurístico de los significados, lo cual llevaría al subjetivismo anticientífico y esto generaría representaciones que saturan, cristalizan y anulan el potencial creativo de la expansión simbólica (Fontanella y Junior, 2012). Para lograr autenticidad en la información, el investigador requiere dar cuenta de la distancia afectiva que puede existir entre el sí mismo como observador y el observado (Geertz, 1989).

En un escenario tal el investigador debe considerar la opción de trabajar con más investigadores, puesto que esto permite garantizar una fiabilidad robusta en las observaciones realizadas por cada uno de ellos. Al ser consciente del campo perceptivo el investigador logrará un reconocimiento de las múltiples formas en que puede construirse la realidad en la práctica y no sólo en lo teórico. El no hacerse cargo de lo anterior llevaría a violar un criterio de credibilidad que es central en el proceso de investigación cualitativa (Lincoln y Guba, 1985). En otras palabras, la discusión cualitativa hizo un giro importante respecto a la pretensión de alcanzar objetividad en el proceso investigativo, pero a su vez debe resguardar en no caer en un relativismo extremo que haga que el investigador interprete aquello que quiere interpretar.

Un tercer principio de autenticidad sería atender a la sensibilidad con los sujetos. Al alero de este principio el investigador debe situarse al servicio de los otros; es decir, debe estar en sintonía con los sujetos participantes. Así será capaz de captar aquellos temas que son esenciales y relevantes para los sujetos, en definitiva “ser capaz de presentar la visión de los participantes y asumir el papel del otro a través de la inmersión en los datos" (Corbin y Strauss, 2007: 125). Este proceso exige para el investigador un esfuerzo, puesto que debe intencionar una orientación comprensiva del otro en tanto que otro. En la práctica, este modo de orientación hacia el otro tiene relación con un proceso de ‘desentrañamiento’ que conlleva el desafío de profundizar en lo que los sujetos dicen y cómo lo dicen (Ameigeiras, 2006).

El último principio de autenticidad sería la relectura de los datos y, sencillamente, hace referencia a un acto de verificación. Para Geertz (1989), desde la minuciosa y rigurosa tarea de la ‘relectura de los datos’, el investigador atiende tanto a la consideración de los puntos de vista como a las apreciaciones que se perciben de sus actitudes y comportamientos. De este modo, la verificación de los datos, como principio de autenticidad, será un recurso analítico fundamental para responder a la pregunta de investigación y a los objetivos del estudio (Flick, 2007a). Cuando el investigador no logre dar cuenta de ellos se recomienda volver al dato para dilucidar nuevamente los significados que los sujetos construyen desde su propia historia. Específicamente, la vuelta al dato tiene relación con un modo de resonancia comprensiva en el proceso vivencial del investigador y del sujeto investigado.

La saturación teórica como una instancia de apertura reflexiva

La presente propuesta analítica ha tenido como finalidad sistematizar el acto interpretativo de la praxis analítica a través de un modelo práctico de resolución de problemas (Trajtenbrot, 1977), una propuesta que nace desde los aportes que diversos investigadores han realizado sobre el análisis cualitativo, particularmente, de la saturación teórica (Glaser y Strauss, 1965;Geertz, 1989;Morse, 1995;Rodríguez et al., 1999;Corbin y Strauss, 2007; Vasilachis de Gialdino, 2006,Gürtler y Huber, 2007; Flick, 2007b,2009; Denzin y Lincoln, 2018) y que ha sido sistematizada para los investigadores que destinan grandes esfuerzos en realizar un trabajo riguroso y ético en su praxis analítica. Ahora bien, para ser fiel al sentido ontológico de la investigación cualitativa (Denzin y Lincoln, 2018) es necesario recordar su sentido recursivo e iterativo (Flick, 2009). Esto requiere precisar que las formas en que el investigador capta y explora el proceso empírico de los datos se funda en un acto sinérgico de reflexividad.

La reflexividad es entendida como la piedra angular del proceso analítico, puesto que permite al investigador interrogar cómo construimos y nos construimos en el proceso investigativo (Ameigeiras, 2006). Para ello resulta fundamental atender a un proceso más contextualizado de elaboración de significados, en lugar de propender a una producción científica que se distancie del sentido de experiencia que tienen los sujetos investigados (Jara-Labarthé et al., 2018).

En la Figura 2 se intenta ejemplificar el momento de saturación teórica como una instancia de apertura reflexiva, en la que confluyen constantemente los criterios de densidad y autenticidad de información. En la dicha figura es posible dilucidar el modo en que confluiría toda la práctica reflexiva del investigador; es decir, como un proceso interrelacionado y que está retroalimentándose constantemente entre el análisis de unos principios con otros.

Lo que se pone en juego en este proceso de reflexividad es el reconocimiento que el investigador tendrá consigo mismo en el proceso de análisis (Geertz, 1989). Esto quiere decir que aquel que investiga y resguarda un proceso analítico fiel a los datos estará siempre atento al dinamismo que significa vincularse con otros en el proceso investigativo; es decir, reconociendo que no se encuentra separado del sujeto que pretende conocer. Ambos sujetos operan en un encuentro en el que deben reconocerse como iguales. La calidad de la investigación no tendría lugar si no se consideran las dimensiones existenciales entre el investigador y el investigado (Vasilachis de Gialdino, 2006).

Dicho lo anterior, será posible mostrar cómo el sentido de la saturación teórica se ha patente como una instancia de apertura reflexiva que funda ese vínculo originario que hace el investigador del ‘otro’ en tanto que ‘otro’. Esta posición o modo de orientación ‘hacia’ y en relación con un otro garantizaría un proceso fiel en la investigación cualitativa y conduciría a destacar el papel activo del investigador en el acto interpretativo (Morse, 2004), así como el papel activo que el sujeto investigado tiene en dicho proceso.

Conclusiones

La propuesta presentada en este ensayo ha tenido como propósito relevar una discusión sobre la saturación teórica que viene siendo desarrollada desde mediados del siglo XX y que sigue reverberando fuertemente en la actualidad. Esta discusión no solo deja entrever una serie de dificultades sobre la interpretación que suele realizarse de la noción de saturación teórica (Morse, 2004;Francis et al., 2010; Mason, 2010;Fusch y Ness, 2015;Maltreud et al., 2016;Hennik et al., 2019; Guest et al., 2020), sino que a su vez intenta mostrar cómo el sentido ontológico de la investigación cualitativa haría imposible pensarla como un momento analítico final y absoluto.

Sin obviar la limitación que podría tener la conceptualización original de la saturación teórica, se ha propuesto recuperar en ella su alcance (Glasser y Strauss, 1967;Corbin y Strauss, 2007) y se ha intentado articular una comprensión que confluya con la discusión contemporánea y actual (Flick, 2007b;2009;Fontanella et al., 2011; Fontanella y Junior, 2012;Morse; 2015). De cierto modo, una definición pragmática de la saturación teórica como lo plantea Low (2019) no requiere marcar una distancia radical con la tradición, sino que nos lleva a plantear desde ella los sentidos propios de la discusión científica en investigación cualitativa.

En definitiva, la propuesta que se ha presentado a lo largo de este ensayo es una invitación a pensar la praxis analítica en un doble sentido: uno secuencial y uno interpretativo. Este doble movimiento se funda en un acto de reflexividad que suele permear toda la experiencia investigativa. Las dos preguntas que emergen en la propuesta analítica, a saber, cómo se abordan los datos y cómo se posiciona el investigador en dicho proceso intentan reconducir la discusión sobre la saturación teórica para llevarla a un nivel más radical. Dicha afirmación resulta coherente con el supuesto ontológico y epistemológico que constituye a la investigación cualitativa y que nos desafía como investigadores a profundizar comprensivamente la experiencia humana.

Siguiendo los principios de este giro ontológico que reconoce al sujeto en tanto que sujeto situado (Denzin y Lincoln, 2018) y para evitar cualquier equívoco sobre la idea saturación, es que se ha intentado ir más allá de la usual interpretación que la sitúa como un ‘punto final absoluto’. Se ha intentado clarificar que ella no constituye una regla rígida que asegura al investigador una tematización final de la experiencia, por el contrario, en ella se deja entrever un proceso reflexivo que nos obliga a preguntar cómo construimos y nos construimos en el proceso investigativo.

En resumen, la interpretación que se ha intentado relevar de la idea de saturación la posiciona como un momento comprensivo en sí mismo. En la experiencia investigativa ella se hace patente como un momento de encuentro intersubjetivo que el investigador establece con el otro en el proceso analítico y a partir del cual se propende a dilucidar los claros y oscuros del fenómeno de estudio. En la práctica, comprender a la saturación como un momento de encuentro conduce al investigador a reflexionar en pos de una mayor apertura de la experiencia, es decir, nos lleva a recuperar una dimensión activa del saturar como un modo de acción que combina diversas expresiones significantes y no como un modo de satisfacer un límite o alcanzar una comprensión absoluta. Sin duda, esta propuesta puede haber dejado de lado ciertas cuestiones que deben seguir siendo tratadas. La intención del presente ensayo es seguir abriendo un tema de discusión que es relevante para el quehacer investigativo y para la relación que establece la discusión cualitativa con la vasta riqueza simbólica de la experiencia humana.

Agradecimientos

La autora agradece a Ana María Alarcón Muñoz por su motivación inicial en el desarrollo esta propuesta analítico-conceptual y a Isidora Jager Bastidas por sus sugerencias en el diseño gráfico final, así como el apoyo financiero de la Universidad de Concepción y de la Universidad de la Frontera, Chile

Referencias

Aldiabat K, Le Navenec C (2018) Data Saturation: The mysterious step in Grounded Theory method. Qualit. Report 23: 245-261.

Ameigeiras A (2006) El abordaje etnográfico en la investigación social. En Vasilachis de Gialdino I (Coord.) Estrategias de Investigación Cualitativa. Gedisa. Barcelona, España. pp. 107-151.

Charmaz K (2006) Constructing Grounded Theory. A Practical Guide Through Qualitative Analysis. Sage. Thousand Oaks, CA, EEUU. 208 pp.

Corbin J, Strauss A (2007) Basics of Qualitative Research: Techni-ques and Procedures for Developing Grounded Theory. Sage. Thousand Oaks, CA, EEUU. 379 pp.

Creswell J (2007) Qualitative Inquiry & Research Design. Choosing Among Five Approaches. Sage. Thousand Oaks, CA, EEUU. 396 pp.

Creswell J (2014) Research Design: Qualitative, Quantitative and Mixed Method Approaches. Sage. Thousand Oaks, CA, EEUU. 273 pp.

Denzin NK, Lincoln YZ (2018) (Eds.) Handbook of Qualitative Research. Sage. Thousand Oaks, CA, EEUU. 1694 pp.

Flick U (2007a) Managing Quality in Qualitative Research. Sage. Londres, RU. 156 pp.

Flick, U (2007b) Designing Qualitative Research. Book 1, Qualitative Research Kit. Sage. Londres, RU. 130 pp.

Flick U (2009) An Introduction to Qualitative Research. 4ª ed. Sage. Londres, RU. 504 pp.

Fontanella BJB, Junior R (2012) Saturação teórica em pesquisas qualitativas: Contribuições psicanalíticas. Psicol. em Estudo 17: 63-71.

Fontanella BJB, Moretti B, Borges M, Ricas J, Ribeiro E, Gusmão D (2011) Amostragem em pesquisas qualitativas: proposta de procedimentos para constatar saturação teórica. Cad. Saúde Públ. Rio de Janeiro 27: 389-394.

Francis J, Johnston M, Robertson C, Glidewell L, Entwistle V, Eccles M, Grimshaw J (2010) What is an adequate sample size? Operationalising data saturation for theory-based interview studies. Psychol. Health. 25: 1229-1245.

Fusch P, Ness L (2015) Are we there yet? Data saturation in Qualitative Research. Qualit. Report. 20: 1408-1416.

Geertz C (1989) El Antropólogo como Autor. Paidós. Barcelona, España. 163 pp.

Glaser B, Strauss A (1967) The Discovery of Grounded Theory: Strategies for Qualitative Research. Aldine. Chicago, IL, EEUU. 271 pp.

Guest G, Namey E, Chen M (2020) A simple method to asses and report thematic saturation in qualitative research. Plos One 15(5): e0232076. doi.org/10.1371/journal.pone.0232076

Gürtler L, Huber G (2007) Modos de pensar y estrategias de la investigación cualitativa. Liberabit 13: 37-52.

Hennink M, Kaiser B, Weber M (2019) What influences saturation? Estimating sample sizes in focus group research. Qualit. Health Res. 29: 1483-1496.

Jara-Labarthé V, Browitt J, Nakata M, Cisneros C (2018) Positive discrimination as discourse: A Methodological approach for studying Australian and Chilean indigenous educational experiences. Interciencia 43: 664-671.

Lincoln YS, Guba EA (1985) Naturalistic Inquiry. Sage. Thousand Oaks, CA, EEUU. 416 pp.

Low J (2019) A pragmatic definition of the concept of theoretical saturation. Sociol. Focus 52: 131-139.

Malterud K, Dirk V, Dorrit A (2016) Sample Size in qualitative interview studies: guided by information power. Qualit. Health Res. 26: 1753-1760.

Mason M (2010) Sample size and saturation in PhD studies using qualitative interviews. Forum Qualit. Soc. Res. 11(3): 8. Doi http://dx.doi.org/10.17169/fqs-11.3.1428.

Morse J (1995) The significance of saturation. Qualit. Health Res. 5: 147-149.

Morse J (2004) Qualitative evidence: using signs, signals, indicators, and facts. Qualit. Health Res. 14: 739-740.

Morse J (2015) Data were saturated… Qualit. Health Res. 25: 587-588.

Nascimento L, Souza T, Dos Santos C, Montenegro J. Cordeiro R, Da Silva L (2018) Theoretical saturation in qualitative research: an experience report in interview with schoolchildren. Rev. Bras. Enferm. 71: 228-233.

Pérez Serrano G (1994) Investigación Cualitativa I. Retos e Interrogantes. La Muralla. Madrid, España. 232 pp.

Rodríguez G, Gil J, García E (1999) Metodología de la Investigación Cualitativa. Alibe. Málaga, España. 378 pp.

Ruiz Olabuénaga J (2003) Metodología de la Investigación Cualitativa. Universidad de Deusto. Bilbao, España. 341 pp.

Trajtentbrot BA (1977) Los algoritmos y la resolución automática de problemas. En Del Río Salceda B (Trad.) Lecciones Populares de Matemáticas. Mir. Moscú, URSS. 109 pp.

Vasilachis de Gialdino I (2006) (Coord.) Estrategias de investigación cualitativa. Gedisa. Barcelona, España. 277 pp.

Weis D, Willems H (2017) Aggregation, validation, and generalization of qualitative data. Methodological and practical research strategies ilustrated by the research process of an empirically based typology.Integr. Psychol. Behav. Sci. 51: 223-243.

Whittemore R, Chase S, Mandle C (2001) Validity in qualitative research. Qualit. Health Res. 11: 522-537.