Ensayos

Recepción: 17 Julio 2020

Corregido: 19 Octubre 2020

Aprobación: 21 Octubre 2020

Financiamiento

Fuente: Proyecto FONDECYT N° 1150573

Nº de contrato: FONDECYT N° 1150573

Beneficiario: Héctor González Cortez,Hans Gundermann Kröll

Resumen: El objetivo principal de este trabajo es caracterizar la economía de las familias que residen en las comunidades aimaras del sector rural del norte de Chile. Se analizó material recolectado en diferentes proyectos de investigación realizados desde el año 1987 a la fecha. Sostenemos que la realidad económica actual de las mencionadas comunidades ya no puede ser comprendida exclusivamente desde sus sistemas tradicionales de producción agropecuaria y que los ingresos de los grupos familiares dependen casi en igual medida de otros tipos de actividades y beneficios sociales; es decir, de la diversificación de su economía, aprovechando oportunidades que encuentran incluso fuera del espacio histórico de sus comunidades.

Palabras clave: Aimara, Chile, Comunidad, Economía.

Abstract: The main objective of this work is to characterize the economy of families residing in Aymara communities in the rural areas of northern Chile. Material collected in various research projects since 1987 to date was analyzed. We argue that the current that the current economic reality of the aforementioned communities can no longer be understood exclusively from their traditional agricultural production systems and that the income of the family groups depends almost equally on other types of activities and social benefits; in other words, it depends on the diversification of its economy, taking advantage of opportunities that are found even outside the historical space of its communities.

Resumo: O objetivo principal de este trabalho é caracterizar a economia das famílias que habitam nas comunidades aimarás do setor rural do norte do Chile. Foi analisado o material coletado em diferentes projetos de pesquisa realizados desde 1987 até hoje. Defendemos que a realidade econômica atual das mencionadas comunidades não pode mais ser compreendida exclusivamente a partir de seus sistemas tradicionais de produção agrícola e que a renda dos grupos familiares depende, em similar proporção, de outros tipos de atividades e benefícios sociais; ou seja, da diversificação de sua economia, aproveitando oportunidades que encontram inclusive fora do espaço histórico de suas comunidades.

Introducción

Desde hace décadas la mayor parte de la población aimara en Chile se encuentra instalada en los sectores urbanos de las regiones de Arica y Parinacota y de Tarapacá (un 87,5% del total según el Censo 2017), principalmente en las ciudades de Arica, Iquique y Alto Hospicio. Este fenómeno ha sido asociado a una crisis de las economías tradicionales de base agropecuaria de las comunidades rurales aimaras, y a la falta de oportunidades laborales alternativas permanentes que permitan la retención o el retorno de población (FSP, 2016). Sin embargo, este planteamiento supone que los aimaras del sector rural son exclusivamente productores agropecuarios que viven al límite de la subsistencia y que sus posibilidades de reproducción económica se circunscriben casi exclusivamente a las que encuentran dentro de los límites históricos de sus comunidades.

El objetivo principal de este trabajo es discutir críticamente este planteamiento, tratando de responder las siguientes cuestiones: ¿la economía familiar depende solo o fundamentalmente de la producción agropecuaria? y ¿la reproducción económica solo se realiza en el mismo sector rural al interior de las comunidades? La respuesta a estas dos interrogantes permitirá comprender mejor la actual realidad económica de la comunidad aimara en el norte de Chile.

A contracorriente de la tesis sobre la descomposición de la comunidad tradicional por efectos de la modernización (Van Kessel, 1980, 1988), sostenemos que estamos frente a sujetos que poseen capacidad de agencia económica propia y que aprovechan las oportunidades coyunturales o más permanentes que puedan brindarle conexiones favorables con los mercados regionales, la realización de otras actividades económicas, la mantención de vínculos sociales con parientes instalados en las ciudades y, de manera particular, los beneficios de las políticas de focalización del gasto público características de la gobernanza neoliberal.

Estudios realizados en diferentes países muestran que los pequeños productores agropecuarios desarrollan estrategias complejas de diversificación económica, fenómeno que ha recibido particular atención por la corriente de ‘Nueva Ruralidad Latina’ (Gómez, 2002), que recibió la influencia de los estudios realizados sobre las transformaciones de la agricultura familiar europea, donde se desarrollaron conceptos como los de agricultores a tiempo parcial (Gasson, 1988), pluriactividad (Kinsella et al., 2000) o multifuncionalidad de la empresa agropecuaria familiar (Knickel y Renting, 2000). Esta nueva manera de comprender no solo la diversificación de actividades del campesinado o de la pequeña producción familiar, sino también su capacidad de agencia enfatizando la importancia del actor individual o social (Long, 1990), ha sido aplicada en Ecuador (Bebbington, 2000) y en Bolivia (Zoomers, 1998, 1999), entre otros.

Aunque ese aspecto no se desarrolla con profundidad, la discusión parte también de la emergencia de un nuevo tipo de comunidad aimara, de carácter translocal, constituida por redes económicas, sociales y culturales que ya no se circunscriben a los límites comunitarios históricos y abarcan otros espacios, incluidos los urbanos (González, 2010; Carrasco y González, 2014; Gundermann, 2018a, 2018b).

El material utilizado proviene de una extensa experiencia de campo y de la información recolectada en diferentes proyectos de investigación desde el año 1987 a la fecha en el área de estudio. Este corpus está compuesto de entrevistas y una serie de encuestas aplicadas los años 1992 y 2002 a una muestra representativa de hogares campesinos de las actuales regiones de Tarapacá y de Arica y Parinacota; y en los años 2010-2012 a comunidades seleccionadas, que en su conjunto permiten obtener una perspectiva longitudinal de la economía agraria aimara. A ello se ha agregado información obtenida en otro proyecto reciente sobre la relación aimaras y Estado.

La Importancia de la Producción Agropecuaria

Históricamente la economía de los aimaras se ha basado casi exclusivamente en el desarrollo de actividades agrícolas y ganaderas (Tschopik, 1946). No obstante, los antecedentes que disponemos para el caso chileno muestran que, en términos generales y desde hace ya varias décadas, la producción agropecuaria proveniente de la explotación predial no sostiene por sí sola la reproducción de las unidades domésticas, ya que solo representa alrededor de la mitad de los ingresos totales de los grupos familiares (Tabla I). Sin embargo, esta tendencia no implica necesariamente una crisis terminal generalizada de su condición histórica de pequeños productores agropecuarios, ya que la producción predial sigue vigente e, incluso, puede aumentar su incidencia cuando existen mejores precios de mercado para sus productos. Esto ocurre, por ejemplo, en las comunidades del valle de Camiña (Urrutia, 2011) o en Sibaya (Van Kessel, 1987), cuya producción de maíz, ajo, zanahoria y otras hortalizas se comercializa hasta ahora muy bien, aprovechando la temporalidad de su cosecha para su colocación. Pero, esto ha acontecido también con otros productos en otras comunidades.

EVOLUCIÓN DE LA IMPORTANCIA RELATIVA (%) DEL INGRESO PREDIAL EN CAMPESINOS AIMARAS

* * Estudio hogares campesinos regiones Arica y Parinacota y Tarapacá.

** Estudio de comunidades rurales seleccionadas.

Entre los años 1992 y 1998, cuando la creación de una cooperativa campesina formada por agricultores de comunidades ubicadas entre Socoroma y Ticnamar (en la comuna de Putre), que centralizó su producción y se encargó de su comercialización, permitió elevar el valor del orégano, lo que provocó un retorno de población a esta zona y un aumento de la producción y, por ende, de los ingresos prediales. Lo mismo ocurrió, entre fines de los años 1980 y mediados de los 1990, con la introducción del cultivo de ajo en comunidades del altiplano tarapaqueño (en la comuna de Colchane), cuya cosecha salía al mercado en una temporada diferente a la de valles como Camiña o Sibaya, donde precisamente estos ganaderos aprendieron a cultivarlo. Otro ejemplo lo constituye el boom que experimentó la venta de carne de camélido en las ciudades en los años 1980, cuando la crisis económica general permitió que su consumo se extendiera en los barrios marginales, permitiendo incluso la emergencia de un estamento de aimaras propietarios de carnicerías, quienes operaron como rescatistas hacia el interior y se han mantenido después en este mismo rubro, pero incorporando otros tipos de carnes (Rojas et al., 1990). Las crisis en los precios por la activación de una mayor competencia (como aconteció con el orégano y la carne camélida) o por problemas de plagas (como ocurrió con el cultivo del ajo en el altiplano), provocaron una contracción en los volúmenes de producción y, por ende, de los ingresos agropecuarios. De todas maneras, estos ejemplos ponen en evidencia el carácter estratégico que pueden tener las oportunidades de mercado para la activación o depresión de su producción agropecuaria.

La Diversificación de Actividades Económicas

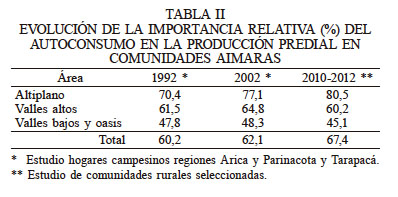

En ausencia de oportunidades de mercado para sus productos, las unidades domésticas contraen la producción agropecuaria a niveles de autoconsumo, lo cual explica el alto porcentaje de la producción predial que se destina al propio consumo familiar (Tabla II). De todas maneras, es necesario señalar que, aparte de las dificultades que pueden encontrar en la comercialización sus productos, también existen otros factores coyunturales o estructurales que inciden en la contracción de la producción agropecuaria, tales como eventos climáticos (sequías y avenidas de aguas) o aspectos culturales que impiden el aumento de sus volúmenes de producción o la introducción de nuevos cultivos y tecnologías, además de la falta de capital y la ausencia de políticas gubernamentales efectivas de asistencia y apoyo productivo pertinentes.

EVOLUCIÓN DE LA IMPORTANCIA RELATIVA (%) DEL AUTOCONSUMO EN LA PRODUCCIÓN PREDIAL EN COMUNIDADES AIMARAS

* * Estudio hogares campesinos regiones Arica y Parinacota y Tarapacá.

** Estudio de comunidades rurales seleccionadas.

Es posible afirmar que en términos generales no estamos frente a una economía familiar de auto-subsistencia y de base exclusivamente agropecuaria, ya que muchos recurren, además, a estrategias de reproducción económica de mayor complejidad y diversidad. Los hogares procuran entradas monetarias por otras vías, lo que se advierte en la importancia que han adquirido los ingresos extra-prediales, que han aumentado no solo en monto sino también en la diversidad de sus componentes. Frente a la imposibilidad de aumentar su producción agropecuaria, incorporan otras actividades e ingresos y realizan los acomodos familiares o sociales pertinentes para mantener la explotación predial en los porcentajes observados (Tabla I).

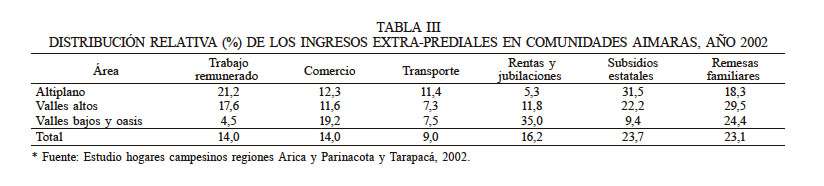

Las actividades e ingresos no agropecuarios son muy diversos, como lo podemos observar, para el año 2002, en la Tabla III. La práctica del trabajo temporal no es nueva, pero ha aumentado su incidencia y su radio de alcance (dentro del mismo sector rural y en las ciudades), se rige casi enteramente bajo patrones monetarios y ya no exclusivamente en la agricultura. En los últimos años se han abierto posibilidades ocasionales en las mismas zonas rurales, como el empleo ocasional en obras viales, infraestructura o construcciones que realiza el gobierno, y en las mismas comunidades es posible encontrar trabajos estables como encargados de aseo o manipuladoras de alimentos en las escuelas. También es frecuente que algunos miembros del hogar se empleen en otros sitios del sector rural y también en las ciudades, ya que la mayor parte de las familias del sector rural dispone de casa propia o de familiares directos en los sectores urbanos de la región (González, 1996).

DISTRIBUCIÓN RELATIVA (%) DE LOS INGRESOS EXTRA-PREDIALES EN COMUNIDADES AIMARAS, AÑO 2002

* * Fuente: Estudio hogares campesinos regiones Arica y Parinacota y Tarapacá, 2002.

Las ocupaciones por cuenta propia han adquirido mayor importancia, principalmente aquellas relacionadas con el comercio y el transporte, dos actividades que tienen también antecedentes en las antiguas tradiciones del intercambio a tasas convenidas (trueque), el caravaneo y el arrieraje, y se vinculan con la alta capacidad de movilidad que siempre ha mostrado la población andina, aprovechada incluso para el desarrollo de iniciativas empresariales como transportistas (Garcés y Moraga, 2016). Aunque a veces en monto y escala reducida, estas actividades contribuyen a la economía familiar. Inclusive, cuando son muy ocasionales y esporádicas, como cuando en ocasión de algún viaje aprovechan sus vehículos para fletar carga de terceros o traer mercaderías que venden ocasionalmente en la misma comunidad. Este tipo de negocios también se puede prolongar hacia la ciudad, cuando mantienen algún almacén en sus casas o en terminales agropecuarios, dejándolos a cargo de algún miembro del hogar con residencia más estable en el centro urbano.

En relación con su mayor conexión con el mundo urbano, poco a poco han ido adquiriendo gran importancia los ingresos correspondientes a aportes de terceros, que en general corresponden a remesas en dinero o en mercaderías que periódicamente envían hijos u otros familiares directos que viven en las ciudades. Especialmente en los valles más bajos, también aumenta la importancia de jubilaciones (o montepíos en el caso de viudas). Se trata, en este caso, de personas que han concluido su vida laboral en las ciudades y retornan a sus comunidades en busca de una vida más apacible y para las cuales la producción agropecuaria es menos importante.

Actualmente, uno de los rubros de ingreso monetario más importante lo constituyen los subsidios estatales en dinero por asignaciones familiares y, especialmente, por pensiones entregadas a mayores y discapacitados. A ello se deben agregar otros aportes no monetarios por asistencia en salud y, principalmente, por alimentación escolar. Paradójicamente, más que el apoyo directo al desarrollo de la misma producción agropecuaria, los subsidios estatales en dinero son los que han tenido un mayor impacto como factor de retención de la población aimara en el sector rural. Esta situación se refleja en la cantidad relativa de pensiones entregadas en las comunas rurales de las regiones de Arica y Parinacota y de Tarapacá, que supera ampliamente a las concedidas en las urbanas (INP, 2019).

Conclusiones

Los datos expuestos reflejan que la economía familiar de los aimaras residentes en las comunidades del interior no se puede definir solo y exclusivamente a partir de su condición de pequeños productores agropecuarios. No se trata de unidades domésticas destinadas a vivir solamente de sus cultivos y de la crianza de animales. Estamos frente a nuevo tipo de sujeto que entra y sale de otras categorías económicas, que aparte de pequeño productor agropecuario también puede llegar a ser trabajador asalariado, artesano, comerciante, transportista e incluso beneficiario de subsidios monetarios estatales, moviéndose además por diversos espacios; es decir, presentando la identidad camaleónica que, según Kearney (1996), definiría actualmente al campesinado en muchas partes del mundo.

Las estrategias de diversificación económica sobrepasan los límites espaciales históricos de las comunidades y del mismo sector rural, haciendo difusa la distinción entre campo y ciudad. La economía de las comunidades aimaras del norte de Chile se ha desagrarizado, se ha desruralizado y se ha translocalizado. Las comunidades no son entidades cerradas y opuestas espacial y económicamente a las ciudades, con las cuales sus miembros solo se relacionan para la adquisición de bienes y servicios no autoproducidos y la venta de sus producciones agrícolas (o la emigración cuando falla la capacidad de sostenimiento productivo local). Las comunidades están vinculadas económicamente también con otros sectores rurales y, principalmente con la zona urbana, de muchas otras formas. Este fenómeno se ha favorecido por la alta movilidad de las personas y las relaciones que mantienen quienes siguen residiendo en sus comunidades con los familiares directos que viven en las ciudades, lo que también ha sido observado en otras regiones andinas de Sudamérica (Alber, 1999;Gölte, 2012; Paerregaard, 1997, 1998, 2000, 2011).

Considerando la diversificación de las actividades de sus unidades familiares, la economía no parece estar en una situación de crisis que implique el vaciamiento de las comunidades por efectos de la emigración, como parece ser la opinión predominante entre autoridades, funcionarios públicos y la misma dirigencia indígena en notas de prensa, donde reclaman con urgencia la intervención estatal. Sin embargo, la asistencia gubernamental para el desarrollo de los pequeños productores agropecuarios se ha limitado básicamente a la entrega de créditos, cuando ellos no pueden presentar garantías suficientes por la falta de regularización de sus predios. Lo mismo ha ocurrido con el apoyo a la introducción de técnicas más eficientes de regadío, ya que la fragmentación predial dificulta su éxito. La intervención estatal ha terminado limitándose a la entrega de aportes eventuales (por ejemplo, pasto en casos de sequía), el apoyo a la asociatividad con resultados diversos y, principalmente, a la inversión en mejoramiento de infraestructura de riego comunitaria.

Curiosamente, más que el apoyo al desarrollo agropecuario, los subsidios monetarios son los que constituyen el aporte estatal de mayor impacto en la economía aimara actual. Esta situación se puede relacionar justamente con las estructuras demográficas envejecidas que presentan las comunidades, en la medida que quienes los reciben son precisamente las personas ubicadas en los rangos de mayor edad. Son las políticas de focalización del gasto social características de la gobernanza neoliberal, dirigidas a los sectores más vulnerables que no tienen capacidad para desenvolverse autónomamente, y no el apoyo a sus capacidades productivas, las que han tenido mayor éxito entre las familias aimaras del sector rural. Esto enseña también la importancia que tiene para la antropología abordar el neoliberalismo desde las implicancias de sus sistemas de gobernanza, como práctica, y no solo como crítica de su teoría o ideología.

Agradecimientos

Este trabajo es parte del Proyecto FONDECYT N° 1150573

LA REALIDAD ECONÓMICA ACTUAL DE LA COMUNIDAD AIMARA DEL NORTE DE CHILE

Alber E (1999) [1990] ¿Migración o movilidad en Huayopampa? Nuevos Temas y Tendencias en la Discusión sobre la Comunidad Campesina en los Andes. Instituto de Estudios Peruanos. Lima, Perú. 213 pp.

Bebbington A (2000) Reencountering development: Livelihood transitions and place transformations in the Andes. Annals of the Association of American Geographers 90 (3): 495-520.

Carrasco AM, González H (2010) Movilidad poblacional y procesos de articulación rural-urbano entre los Aymara del norte de Chile. Si Somos Americanos 14: 217-231.

FSP (2016) Voces desde Pequeñas Localidades de Arica y Parinacota: Entre la Agonía y la Oportunidad de Renacer. Fundación Superación de la Pobreza. Santiago, Chile. 118 pp.

Garcés A, Moraga J (2016) Ground transportation and new interconections between aymara society and the economy. Chungará 48: 441-451.

Gasson R (1988) The Economics of Part-Time Farming. Longman. Londres, RU. 188 pp.

Gölte J (2012) Migraciones o movilidad social desterritorializada. En Degregori C, Sendón P, Sandoval P (Eds.) No hay País más Diverso. Compendio de la Antropología Peruana II. Instituto de Estudios Peruanos. Lima, Perú. pp. 247-288.

Gómez S (2002) La “Nueva Ruralidad”: ¿Qué tan Nueva? LOM y Universidad Austral de Chile. Santiago, Chile. 232 pp.

González H (1996) Características de la Migración Campo-Ciudad entre los Aymaras del Norte de Chile. Serie Documentos de Trabajo. Corporación Norte Grande. Arica, Chile. 35 pp.

González H (2010) Comunidad rural en crisis o comunidad translocalizada entre los Aymara del Norte de Chile. En Antropología aquí. Miradas desde el Sur. Vol. 1. Colegio de Antropólogos de Chile-Universidad Austral. Valdivia, Chile. pp. 538-551.

Gundermann H (2018a) Comunidad Andina y Procesos Socio-históricos en el Norte de Chile. Universidad de Tarapacá, Arica. 641 pp.

Gundermann H. (2018b) Los pueblos originarios del norte de Chile y el Estado. Diálogo Andino 55: 93-109.

INP (2019) Anuario 2019. Instituto de Previsión Social. Santiago, Chile.

Kearney M (1996) Reconcentualizingthe Peasantry: Anthropology in Global Perspective. Westview Press. Boulder, CO, EEUU. 210 pp.

Kinsella J, Wilson S, De Jong F, Renting H (2000) Pluriactivity as a livelihood strategy in Irish farm household and its role in rural development. Sociol. Ruralis 40: 481-496.

Knickel K, Renting H (2000) Methodological and conceptual issues in the study of multifunctionality and rural development. Sociol. Ruralis 40: 512-528.

Long N (1990) From paradigm lost to paradigm regained? The case for an actor-oriented sociology of development. Eur. Rev. Lat. Am. Carib. Stud. 49: 3-24.

Paerregaard K (1997) Linking Separate Worlds: Urban Migrants and Rural Lives in Peru. Berg. Oxford, RU. 292 pp.

Paerregaard K (1998) The dark side of the moon. Conceptual and methodological problems in studying rural and urban worlds in Peru. Am. Anthropol. 100: 397-408.

Paerregaard K (2000) Procesos migratorios y estrategias complementarias en la sierra peruana. Eur. Rev. Lat. Am. Carib. Stud. 69: 69-80.

Paerregaard K (2011) Globalizing Andean society: Migration and change in Peru’s peasant communities. En Greaves T, Bolton R, Zapata F (Eds.) Vicos and Beyond. A Half Century of Applying Anthropology in Peru. Altamira. Lanham, MD, EEUU. pp. 195-213.

Rojas R, González H, Gundermann H (1990). La Ganadería Aymara de Camélidos y la Exportación de Reproductores. Serie Documentos de Trabajo. Taller de Estudios Andinos. Arica, Chile. 88 pp.

Tschopik H (1946) The Aymara. En Steward J (Ed.) Handbook of South American Indians. Volume 2 The Andean Civilizations. Smithsonian Institution. Washington, DC, EEUU. pp. 501-574.

Urrutia F (2011) Participación Social en la Quebrada de Camiña: Entre los Avatares de la Tradición y la Dinámica Municipal. Tesis. Universidad de Chile. Santiago, Chile. 210 pp.

Van Kessel J (1980) Holocausto al Progreso: los Aymarás de Tarapacá. CEDLA. Amsterdam, Holanda. 462 pp.

Van Kessel, J (1987) El Llamado 'Repunte Económico' en la Precordillera de Tarapacá; el Caso de Sibaya. Cuaderno de Investigación Social N° 25. Centro de Investigación de la Realidad del Norte. Iquique, Chile. 30 pp.

Van Kessel J (1988) Los Aymaras Contemporáneos Chile (1879-1985). Su Historia Social. Cuadernos de Investigación Social. CREAR. Iquique, Chile. 40 pp.

Zoomers A (Comp.) (1998) Estrategias Campesinas en el Surandino de Bolivia. Intervenciones y Desarrollo Rural en el Norte de Chuquisaca y Potosí. Plural-KIT. La Paz, Bolivia. 619 pp.

Zoomers A (1999) Linking Livelihood Strategies to Development: Experiences from the Bolivian Andes. KIT-CEDLA. Amsterdam, Holanda. 108 pp.

Notas de autor

hgonzale@uta.cl