Resumen: En esta investigación se realiza un análisis del contexto institucional e impactos socioeconómicos y ecológicos referente a la introducción de la agricultura orgánica en sistemas cafetaleros tradicionales en el municipio Andrés Bello del estado Mérida, Venezuela. Para ello se adaptó y aplicó la metodología 'Monitoreo y Valoración del Impacto', propuesta por Herweg y Steiner en 2002, considerando la experiencia desarrollada por la Cooperativa Quebrada Azul. Los resultados se obtuvieron mediante observación de campo y entrevistas sistematizadas con los miembros de la cooperativa, asesores de las ONG y funcionarios públicos de instituciones relacionadas y revisión de documentos históricos; todo ello acompañado de la respectiva sustentación teórica. Se pone en evidencia las condiciones locales y los múltiples cambios positivos que se han dado a través de la implementación y consolidación de este tipo de modelo productivo; manifestándose, a la vez, aspectos que se deberán mejorar para lograr un aprovechamiento óptimo del sistema

Palabras clave: CaficulturaCaficultura,agricultura orgánicaagricultura orgánica,apoyo institucionalapoyo institucional,Cooperativa Quebrada AzulCooperativa Quebrada Azul,La Azulita (estado Mérida)La Azulita (estado Mérida).

Abstract: This paper presents an analysis of the institutional context and the socio-economic and ecological impacts regarding the introduction of organic farming in traditional coffee production systems of Andrés Bello municipality, Merida State, Venezuela. The "Monitoring and assessment of impact" methodology, proposed by Herweg and Steiner in 2002, was adapted and applied, to study the experience of Farmer Cooperative Association "Quebrada Azul". Accordingly, the data for this research have been obtained by means of field observation and systematized interviews with the cooperative members, advisers of NGOs and Government officials from related institutions and historical documents; all of these, accompanied by the theoretical basis that allows to analyze their implications and impacts. The many positive changes that have been manifested are demonstrated by following the implementation and consolidation of this type of production model; expressing, at the same time, aspects that must be improved to achieve optimum use of the system

Key words: Coffee farming, organic agriculture, institutional support, Cooperative Association 'Quebrada Azul', La Azulita (Mérida State).

Artículos

Contexto institucional e impactos socioeconómicos y ecológicos de la agricultura orgánica en la caficultura tradicional, municipio Andrés Bello, estado Mérida-Venezuela

Insertion and consolidation of organic farming in the traditional coffee production system of Andrés Bello Municipality, Merida State-Venezuela: Institutional context, socio-economic and ecological impacts

Universidad de Los Andes

Recepción: Mayo 2014

Aprobación: Marzo 2015

La agricultura orgánica o ecológica es un sistema de producción agrícola que, con una consideración integral del predio y resguardando los equilibrios medioambientales, aplica un conjunto de prácticas cuya finalidad es obtener alimentos sanos, en un agroecosistema sustentable y seguro. De esta forma, incorpora variables ambientales, sociales y económicas (Yañez, 2000).

De acuerdo con Seoánez (1998), la agricultura ecológica genera impactos positivos tanto para el ambiente como para la sociedad, entre los que señala: a) mejores resultados al no crear contaminación; b) sistemas implantados permanentes, fiables, eficaces, de gran rendimiento, rentables y casi siempre aumentan la productividad; c) ahorros considerables en cánones y tasas; y d) ventaja económica evidente en comparación con la descontaminación. Además, Cáceres (2003) destaca que el empleo de la agricultura orgánica promueve la protección de los suelos y los cultivos a través de prácticas tales como el reciclado de nutrientes y de materia orgánica, mediante el uso de compost y coberturas de suelo, rotaciones de cultivo y eliminación del uso de pesticidas y fertilizantes sintéticos. Muchas de estas ventajas de la agricultura orgánica, particularmente con relación al rendimiento y productividad de cultivos, han sido cuestionadas en comparación con aquellos resultados obtenidos a través de la agricultura intensiva tradicional (citas, referencias); irrefutable, sin embargo, es el hecho de que promueve la protección de los recursos naturales y la calidad ambiental.

El café es uno de los cultivos predominantes en la región andina, particularmente en el estado Mérida. Este rubro se ha cultivado tradicionalmente bajo sombra, utilizando cobertura forestal que hasta el momento ha dado muy buenos resultados, y que hoy en día esta tradición, en muchas partes del estado, ha sido sustituida por la modalidad del cultivo del café sin sombra (variedad 'Caturra'), despertando de esta forma una gran preocupación por la destrucción de manera incontrolada de los árboles dentro de las zonas cafetaleras del estado (Márquez, 1998).

Es de hacer notar que el cultivo de café sin sombra puede ofrecer las ventajas de permitir un área de cultivo más grande y un periodo de maduración más corto, lo que se debería traducir en una mayor producción por hectárea. No obstante, este método envuelve numerosas desventajas tales como la pérdida de biodiversidad, expansión de plagas en grandes áreas de plantaciones y disminución de los nutrientes del suelo. Esto se traduce en un uso masivo de fertilizantes y pesticidas en las plantaciones, lo cual, a la larga, hace aumentar los costos de producción de manera significativa.

La incorporación de actividades que fomenten una producción bajo criterios agroecológicos permite la recuperación, conservación y resguardo de los elementos que conforman los agrosistemas cafetaleros y, al mismo tiempo, constituye un elemento importante en la gestión de los recursos naturales. Ello implica el uso de los recursos biofísicos, económicos y sociales según su capacidad en el espacio geográfico, para obtener, de manera sostenible, bienes y servicios directos e indirectos de la agricultura y de los recursos naturales.

En el presente trabajo se analiza la adopción de la agricultura orgánica llevada a cabo a través de la asesoría de diversas ONG como la Fundación Friedrich Naumann y la Cooperación para un Desarrollo Sustentable (CODESU), en la zona de influencia de la Cooperativa de Producción Orgánica Quebrada Azul, municipio Andrés Bello, estado Mérida. Se destacan las condiciones imperantes para su introducción y desarrollo con relación a las instituciones de apoyo, a la experiencia existente y la naturaleza asociativa de los productores y a aspectos agroecológicos; así como también a los impactos generados, luego de 16 años de su adopción en dicha localidad, en los niveles social, económico y ecológico. Todo ello, dentro de un marco de investigación descriptiva-evaluativa.

Para el desarrollo de esta investigación se aplicó la metodología 'Monitoreo y Valoración del Impacto', propuesta por Herweg y Steiner (2002), y descrita en detalle por Castillo y López (2014), en su adaptación al caso de estudio. Básicamente, consiste en un proceso de autoevaluación, un instrumento de reflexión y aprendizaje para adaptar las actividades del proyecto a un entorno cambiante, que incluye dos aspectos: la observación (monitoreo) y la interpretación (valoración) del entorno cambiante y de las consecuencias del proyecto. Para esta investigación se aplicaron técnicas e instrumentos sencillos para la toma de información directamente de los diferentes actores sociales considerados (productores e instituciones públicas), así como también de documentos y registros históricos.

La definición de sustentabilidad agrícola es presentada por De Camino y Müller (1993: 33), de la manera siguiente: "La sostenibilidad de la agricultura y de los recursos naturales se refiere al uso de los recursos biofísicos, económicos y sociales según su capacidad en un espacio geográfico, para mediante tecnologías biofísicas, económicas, sociales e institucionales, obtener bienes y servicios directos e indirectos de la agricultura y de los recursos naturales para satisfacer las necesidades de las generaciones presentes y futuras". De manera similar, la FAO (2014) señala que este tipo de agricultura debe garantizar la seguridad alimentaria mundial y, de manera simultánea, promover ecosistemas saludables y contribuir con la gestión sostenible de la tierra, el agua y los recursos naturales, por lo cual debe garantizar al mismo tiempo la rentabilidad, la salud del medio ambiente y la equidad social y económica. Por tanto, la agricultura es sustentable cuando está basada en principios ecológicos, es económicamente viable, socialmente justa, culturalmente apropiada y está fundamentada en una visión holística de la ciencia (García-Guadilla, 1996). Es por estas razones que la inserción de esta visión de desarrollo en la agricultura es señalada por Martínez (2002), quien sostiene que se trata de una necesidad histórica de la humanidad para afrontar una de las crisis más graves que se haya podido presentar a lo largo de su existencia.

Está claro que maximizar la agricultura, por vía convencional, inevitablemente lleva a la destrucción de los ecosistemas maduros o etapas de éste. Mantener un agroecosistema en estado joven para obtener alta productividad a través de cultivos, requiere de ingresarle enormes subsidios de energía, en una forma no disponible en la naturaleza. De modo que, en esencia, el desarrollo agrícola modernizante (tipo revolución verde), implica una potencial amenaza para la sucesión ecológica en la cual los subsidios energéticos reemplazan los procesos naturales (Cruces, 1996). La sustentabilidad, de este sentido primario y convencional (artificial), que algunos emblematizan como única vía para garantizar la suplencia alimentaria (Radulovich, 1991), no solo es peligrosa por las prácticas mismas, sino que es peligrosa para toda la agricultura (Redclift, 1987).

Por estas razones, mientras la agricultura sea motivo de degradación de los recursos naturales en el corto, mediano o largo plazo, dicha actividad no será sustentable. Una agricultura con ese calificativo requiere entonces de cambios importantes en sus prácticas y tecnologías a fin de armonizar el objetivo de alcanzar mayor productividad con la conservación de la base de recursos (Gabaldón, 2006).

La agricultura sustentable no depende del proceso de innovación tecnológica exclusivamente, sino además, que se motive hacia los cambios sociales, organizacionales e institucionales necesarios (Gabaldón, 2006). En consecuencia, supone la inducción de una mejor calidad de vida en las comunidades que la practican; debe poseer una base tecnológica respetuosa de los principios ecológicos que rigen el ambiente natural donde se desarrolla; debe estar vinculada estrechamente con la tradición cultural de las comunidades, y debe ser rentable (Gligo, 1990; Munro, 1994); la agricultura sustentable pone énfasis en la permanencia no solo de la base física de los recursos, sino también en un conjunto amplio de valores de la comunidad. El objetivo es el fortalecimiento o revitalización de la cultura rural y de las comunidades rurales (National Research Council, 1989), lo cual la emparenta con la agroecología, cuyo enfoque interdisciplinario considera no solo los aspectos sociales y culturales de las comunidades rurales (Hecht, 1987), sino también lo económico y lo ambiental, teniendo en cuenta que el primero contribuye a que sea una actividad rentable que permita la satisfacción de necesidades básicas de los productores, mientras que el segundo proporciona los elementos que conforman la base de la sustentabilidad de dicha actividad productiva. Es decir, la agricultura sustentable es tanto una filosofía como un sistema de hacer agricultura (De Camino y Müller, 1993).

Dadas las relaciones poco armoniosas entre la agronomía y el ambientalismo, se requiere de un enfoque teórico y técnico sólido, particularmente en lo que respecta a las posibilidades de desarrollar la agroecología en sistemas de alta sensibilidad ecológica y gran diversidad biológica como lo son los ecosistemas tropicales (García-Guadilla, 1996).

Siendo la agricultura una actividad cuyo fin último es la satisfacción de necesidades básicas de la sociedad, su impacto en la calidad de la vida y en el medio ambiente debería ser considerado en términos de los beneficios que genera y su capacidad para compensar los desequilibrios que provoca, lo cual está, paradójicamente, íntimamente relacionado con el uso, explotación y conservación de los recursos que le son necesarios (Briceño, 1991). A la promoción de la agricultura sustentable no deben escapar tampoco los consumidores, que cierran el círculo agroalimentario. ¿Cuán ventajoso es disponer de una demanda cada vez más vigorosa de productos ecoeficientes? De aquí que las campañas para crear conciencia en esta dirección pueden tener repercusiones muy positivas (Gabaldón, 2006).

Un ecosistema se establece cuando se produce un flujo de energía del medio físico hacia los seres vivos; los ecosistemas naturales como los bosques, dada la intervención antrópica, han ido cediendo su espacio a ecosistemas manejados por el hombre, como es el caso del agroecosistema de un cafetal. El crecimiento de una planta de café está determinado por todos los diversos elementos y factores que constituyen su ambiente, tanto de carácter físico como biótico. Cada especie, a través del grado de adaptabilidad al ambiente de los diversos cultivares y variedades que la integran, tiene un ámbito de tolerancia con respecto a los componentes de su ambiente con dos puntos extremos, uno máximo, uno mínimo y una zona óptima (Rojas, 1987).

En las condiciones naturales de la zona de origen de la especie Coffea arabica L. (Etiopía), el bosque es relativamente complejo con diversos estratos de plantas leñosas. En los diferentes tipos de ecosistemas productores de café regulados por el hombre se expresan condiciones contrastantes; en un extremo está el caso del café con sombra en el cual suministros secundarios de agrotecnología (fertilización, uso de pesticidas, irrigación, etc.) son relativamente bajos, en cuyas condiciones la productividad y producción del sistema cafetalero dependen en alto grado de suministros primarios provenientes de la atmósfera y la geósfera en interacción con el manejo agronómico. En el otro extremo está el ecosistema productor de café a plena exposición solar en el que se emplea un alto grado de tecnología: alta densidad de siembra, alto nivel de aplicación de fertilizantes sintéticos y estricto combate de plagas, enfermedades y malas hierbas.

La acción del hombre, al establecer cafetales con sombra regulada, provoca cambios notables en las condiciones microclimáticas y edáficas del sitio, entre los cuales Rojas (1987) destaca: (i) disminución de la luminosidad, (ii) disminución de la temperatura del suelo y de la atmósfera circundante, así como su fluctuación diurna y anual, (iii) disminución de la evapotranspiración, (iv) aumento de la humedad relativa, (v) disminución en la intensidad y patrón de movimiento de las corrientes de aire, (vi) aumento de la capacidad de infiltración del agua en el suelo, (vii) disminución de la escorrentía, (viii) aumento del almacenamiento de agua en el suelo, (ix) cambios en la dinámica de los gases en el suelo, (x) aumento en el contenido de materia orgánica en el suelo, (xi) cambios en la reacción del suelo, (xii) disminución de las tasa de erosión, (xiii) disminución de la mineralización de la materia orgánica del mantillo del suelo, (xiv) cambios en la microflora y microfauna del suelo del suelo, (xiv) cambios en los ciclos biogeoquímicos, (xv) disminución de las poblaciones de 'malas hierbas'. Bien manejados por el hombre, estos cambios pueden aprovecharse en beneficio tanto de la productividad del agroecosistema como de la calidad ambiental, tema fundamental de esta investigación.

Con base en lo anterior, el entorno ambiental del área objeto de estudio ha permitido una diversidad de sistemas cafetaleros, los cuales, según CODESU (2006), son clasificados de acuerdo al nivel de manipulación o manejo al cual se expone el ecosistema original y al grado de complejidad estructural y de la vegetación, entre los cuales se pueden mencionar: (a) sistema rusticano tradicional o montano, (b) sistema de policultivos tradicionales o huertas silvestres de café, (c) sistema de policultivos comercial, (d) sistema de monocultivo bajo (semi) sombra (plantaciones mono-específicas bajo cubierta especializada, uniforme y homogénea), (e) sistema de monocultivo a plena exposición solar y, (f) sistemas ganaderos de la zona cafetalera y zonas adyacentes superiores e inferiores. Aunque no sean sostenibles en muchos casos, cada uno de ellos ha tenido adaptación en su establecimiento, gracias a las características ecológicas que favorecen las actividades agroproductivas, especialmente aquellas basadas en principios agroecológicos, como las que se analizan en este estudio, ya que se basan principalmente en trabajar con los procesos ambientales y no en su alteración.

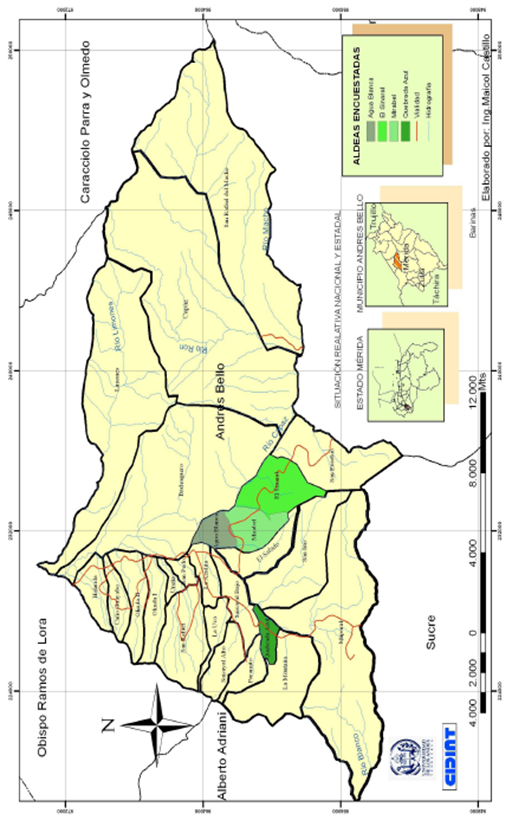

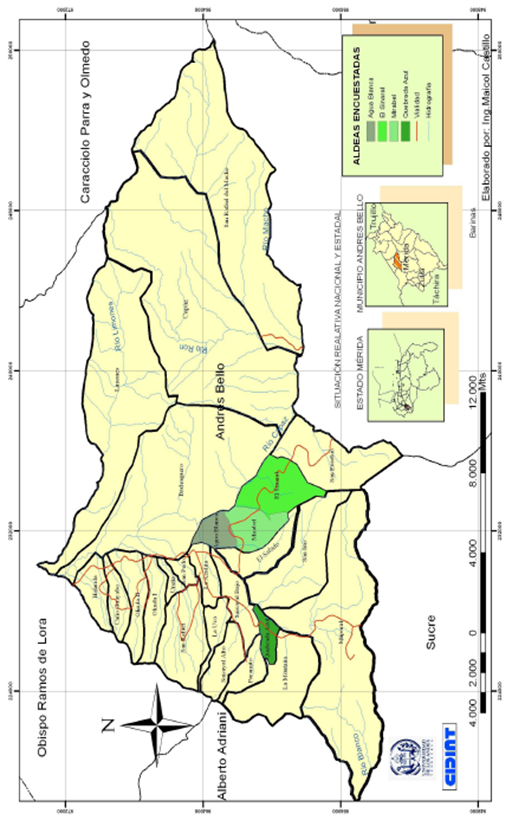

La zona en estudio (Figura 1) es parte de la cuenca del río Capáz, municipio Andrés Bello del estado Mérida, al occidente de Venezuela, y está constituida por las aldeas Quebrada Azul, Agua Blanca, Sinaral y Mirabel.

Figura 1.

Localización del área en estudio, municipio Andrés Bello, estado Mérida-Venezuela

Fuente: elaboración propia

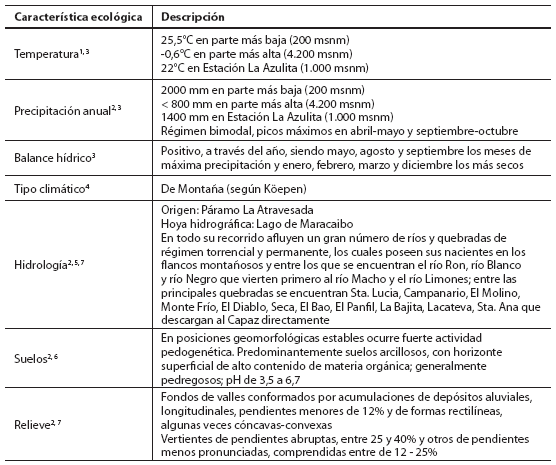

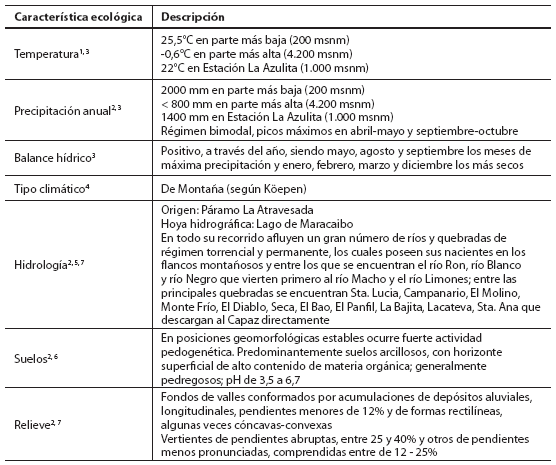

Las características ecológicas de la zona relacionadas con factores del clima, como temperatura, humedad y circulación atmosférica de la cuenca están fuertemente influenciadas por la topografía y, además, por los vientos provenientes de la cuenca del lago de Maracaibo (Osorio y Andrade 1984), que a la larga ejercen influencia sobre las condiciones que permiten el desarrollo de actividades económicas de diversa índole. Tales características de los factores climáticos y geográficos, correspondientes a la cuenca del río Capáz, se presentan resumidas en el cuadro 1.

En términos generales, de acuerdo con la información presentada, la zona considerada en el estudio presenta condiciones climáticas y edáficas favorables para la producción de diversos rubros, de manera asociada, en las diferentes unidades de producción que allí se ubican; algunos de éstos son: café, hortalizas, frutales, ganadería de altura, especies forestales y plantas medicinales (CORPOANDES, 2010). Aunque en algunos sectores se presentan pendientes muy pronunciadas, no adecuadas para el cultivo del café, con la implementación de prácticas especiales de conservación de suelos (siembra en contorno, barreras vivas, terraceo, entre otras), este factor limitante puede superarse.

Principales características ecológicas en la cuenca del río Capáz

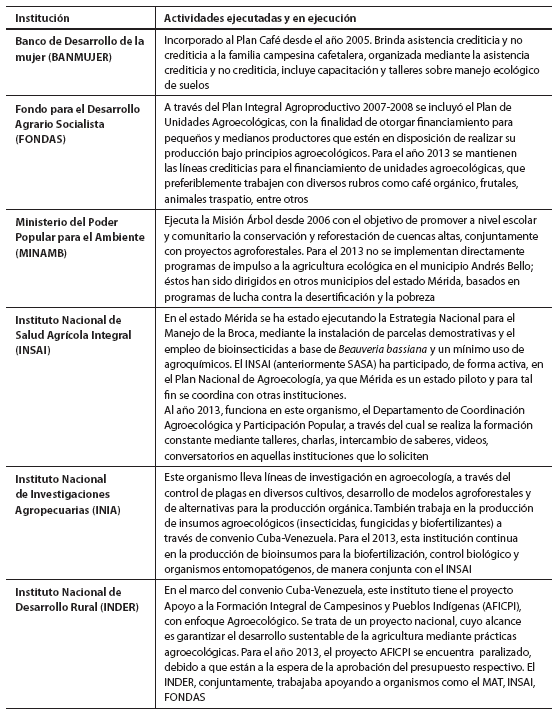

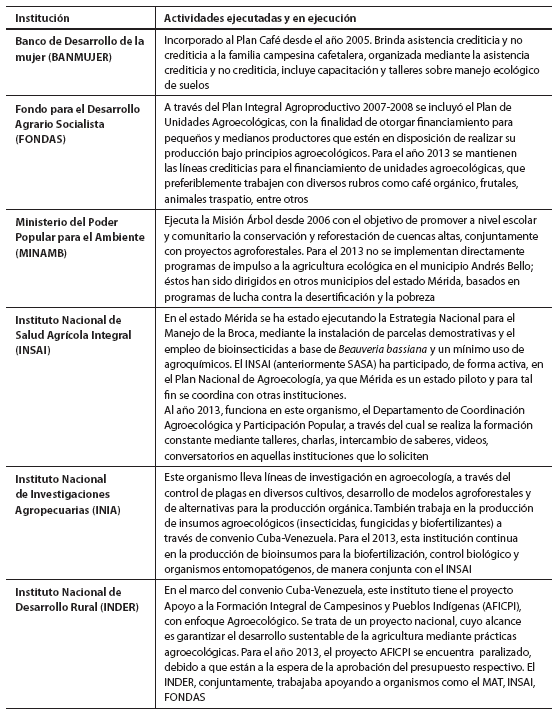

Las instituciones públicas, relacionadas de manera directa e indirecta con el sector agrícola y ambiental, se encuentran ejecutando diversos proyectos y programas con miras a impulsar el desarrollo rural sustentable en diferentes escalas (municipal, estadal y nacional), con énfasis en aspectos sociales y ambientales. Las instituciones y correspondientes acciones implementadas se muestran en el cuadro 2.

Se puede apreciar la multiplicidad de actores que participan en el proceso agrícola; más aún cuando se analizan sus respectivos roles. Se puede inferir que al gobierno le corresponderá un papel trascendental en la empresa de lograr la transición hacia una agricultura sustentable, la cual se debe concretar a través de la formulación de las políticas públicas apropiadas y oportunas. En este sentido, son de gran relevancia: la promoción de la investigación y el desarrollo tecnológico y la prestación de los servicios de extensión y asistencia técnica, entre otras actividades, tomando en cuenta la producción agrícola sustentable, en conjunto, con la participación social. De esta manera, se interactúa con las comunidades en el análisis, diagnóstico, identificación y selección de las necesidades prioritarias, aunque con cierta predisposición de las instituciones en cuanto a la dirección a seguir, por lo cual el espacio de participación de la comunidad no tiene suficiente protagonismo, en ciertas ocasiones, en la toma de decisiones.

Instituciones públicas involucradas en programas de agricultura orgánica

En la aldea Quebrada Azul, municipio Andrés Bello, en el año 1992, se fundó la Cooperativa de Producción Agrícola Orgánica 'Quebrada Azul', inicialmente con 23 asociados y un gran reto: gestionar en la ciudad de Mérida su legalización e ir directamente a comercializar su café en una torrefactora. Con este paso se borró el temor y la incertidumbre de que no estaban en capacidad de alcanzar tan importante logro.

Diversas organizaciones como la Fundación Friedrich Naumann y la ONG 'Cooperación para un Desarrollo Sustentable' (CODESU) han aportado un apoyo técnico en lo organizativo y lo ecológico que les permite a los productores cafetaleros ubicarse en su realidad histórica. Así también, que a través de estudios y análisis colectivos se pudiesen visualizar algunas alternativas realizables. En la actualidad la Cooperativa Quebrada Azul ha consolidado sus prácticas orgánicas en las diferentes fincas de los asociados, con lo cual generan productos de alta calidad, libres de agroquímicos, contribuyendo así a la recuperación y conservación de la cuenca de la quebrada Azul.

Aun cuando en las aldeas aledañas conviven dentro del mismo entorno productores no asociados a la cooperativa, muchos de ellos han tenido la iniciativa propia o inducida por sus vecinos, de continuación del Cuadro 2 incorporar algunas prácticas orgánicas dentro de sus respectivas fincas.

A través de los diferentes recorridos de campo que se realizaron, se pudo constatar que en otros sectores del municipio Andrés Bello existe la inquietud e inclinación por el ejercicio de prácticas sustentables, entre éstas está el uso de biodigestores para el tratamiento de las excretas del ganado vacuno, las cuales son tratadas para obtener abono orgánico que luego es usado para los pastizales en la aldea La Uva; además, el fomento de la plantación de chachafruto en la aldea San Luís y el reciclado de desechos orgánicos para elaborar abonos. Es de resaltar que aquellos productores que no están asociados a la Cooperativa de Producción Orgánica Quebrada Azul son los que realizan las prácticas antes mencionadas, por lo que se requiere para ellos la implementación de planes de capacitación que contribuyan a dirigir e impulsar de manera correcta la producción orgánica.

Anterior a la introducción de la agricultura ecológica había una apreciable inclusión de mano de obra foránea en las unidades de producción; la participación de la mujer en las actividades económicas era mínima. Con relación a la organización comunitaria, no había mayor interés de participación, puesto que existían miembros en los diferentes grupos de asociación, pero sin involucrase mayormente; la cooperativa contaba apenas con 13 miembros y los grupos existentes eran la Asociación de Vecinos, Grupo Deportivo Quebrada Azul y el grupo encargado del acueducto rural; tampoco se contaba con un espacio de participación social, para abordar la problemática de la comunidad.

Por otra parte, las condiciones de vivienda era de limitado espacio y un estado regular; los servicios eran suministrados con ciertas interrupciones y el acceso a los medios de comunicación era precario; solo se disponía de educación primaria a nivel local, teniendo los jóvenes que trasladarse a otras zonas, para continuar con sus estudios.

La puesta en práctica de la agroecología ha contribuido a incrementar la participación de la mujer como mano de obra familiar en actividades de la finca tales como labores culturales del café y otros cultivos, recolección, selección, lavado y control de calidad del café, cría de animales (especies menores), ordeño manual de vacas y actividades de registro en la cooperativa. Aunque el número de participantes femeninas aún se mantiene bajo y no se observa una tendencia al incremento de su participación, debido a que en su mayoría son hombres quienes procesan los productos. Se observa que hay predominio de la fuerza de trabajo familiar en las labores agrícolas, no se exceptúa la incorporación de mano de obra foránea (contratada o eventual), ya que en casi la totalidad de las fincas (>90%) se incluye para el control de malezas, recolección del café, apoyo para el manejo del ganado y otras actividades de mantenimiento de la finca. Este tipo de servicio no representa un factor limitativo, en el sentido que se logra suplir las necesidades en los momentos de mayor demanda del mismo. Por otra parte, se observa que hay poca generación de relevo participando en la perpetuación de actividades agroecológicas, algunos de estos son socios de la cooperativa.

Además, la participación comunitaria se ha incrementado en cuanto al número de participantes, número de grupos organizados (Asociación de Vecinos, grupo deportivo, mesa técnica de agua y está en proyecto la creación de un grupo cultural). Aunque ha habido un avance en este aspecto el mismo no es de gran relevancia, debido a que en algún momento la cooperativa llegó a tener más de 50 miembros, pero por cuestiones de organización y falta de acuerdos internos se generó la deserción dentro de la misma, por lo que actualmente cuentan con 35 miembros.

En lo referente a vivienda y servicios básicos, la situación ha presentado importantes mejoras, ya que la población habita en viviendas dignas y con buenas condiciones, los servicios de energía eléctrica son suministrados de manera eficiente y hay ciertas mejoras en el acceso a los medios de comunicación. Se cuenta actualmente con un plantel educativo a nivel de bachillerato, evitándose el esfuerzo y costo adicional por el traslado de estudiantes a otras zonas para poder cursarlo.

Para el comienzo de las actividades de conversión las unidades de producción carecían de criterios de diversificación agropecuaria con la consecuente insatisfacción de necesidades alimenticias internas, sin producción de insumos necesarios para el manejo agronómico, con poca incorporación de rubros agrícolas, especies animales y de cobertura arbórea en las unidades de producción, por lo cual el espacio no es aprovechado eficientemente para las actividades potencialmente factibles. Además, la producción agrícola de la cooperativa se realizaba con técnicas convencionales con las cuales se lograba un bajo volumen de producción; estas condiciones no permitían optar por una certificación orgánica ni de comercio justo; además, en el país no existen sellos distintivos de productos orgánicos ni certificación nacional o participativa.

El registro llevado a cabo por los productores era bastante deficiente, sin el registro de cuentas completas para el cálculo de los ingresos versus los egresos, debido a los bajos precios internacionales del café, la baja producción (entre 5 y 7 qq/ha) y a la forma de pago irregular por parte de la PACCA La Azulita, los ingresos de los productores era muy bajo (por debajo de los 520 Bs/mes), con lo cual no cubrían adecuadamente sus necesidades básicas; a pesar de ello, muchos lograban incluir mano de obra foránea para las actividades de la finca.

Las condiciones iniciales de comercialización y procesamiento eran de poca diversificación y desarrollo, debido a que solo se manejaba para la venta el café con solo un cliente fijo (la PACCA de La Azulita), sin bonificación por calidad, si precios mínimos garantizados, sin contratos ni acuerdos, enfrentando irregularidades en cuanto al pago por el producto comercializado con ésta, por lo cual los productores no manejaban el resto de los eslabones de la cadena de comercialización y, además, el procesamiento se realizaba con maquinaria muy anticuada. Actualmente, el procesamiento de productos es más diverso, ya que además del café también se trabaja con la deshidratación de frutas y artesanía, contándose con varios clientes locales y nacionales con precios garantizados para el café aunque se logran acuerdos a corto plazo con mayores ventas directas.

Hoy en día, la Cooperativa de Producción Agrícola Orgánica y Artesanal 'Quebrada Azul' cuenta con 161,6 ha de tierras con cultivos certificados orgánicamente, de las cuales 113,68 ha son de café bajo sombra produciendo anualmente un aproximado de 26 toneladas de café orgánico, 12 toneladas semanales de banano y 5.000 kg de yuca (productos comerciales certificados), aparte de caña, guayaba, cítricos, hortalizas, entre otros, para el consumo y con ventas esporádicas sin reconocimiento de su estatus orgánico.

Puede observarse que existe una mayor diversificación agropecuaria, a través de la cual se satisface el consumo humano y animal, mejorando así diversos aspectos como los económicos y domésticos en la familia productora, lo cual ha sido adoptado satisfactoriamente y tiende a mantenerse, a pesar de esto, hay un relativo bajo nivel de especies arbóreas conformando la cobertura, impidiendo aprovechar el espacio de manera más eficiente.

Además de estos cultivos, existe una alta presencia de huertos caseros para satisfacer las necesidades domésticas de consumo alimenticio, embellecer los alrededores y proporcional sombra, generalmente los productores cafetaleros dedican una pequeña superficie de su finca a esta actividad de sustento. Estos huertos caseros consisten en una mezcla diversa de plantas (incluyendo árboles, arbustos, enredaderas y hierbas) que son sembradas dentro o en forma adyacente al componente casero.

Adicional a las actividades relacionadas con el café y otros cultivos, la mayoría de los productores se dedican a otras actividades como cría de ganado lechero y de doble propósito, porcinos, aves de corral, transportistas de la cooperativa, construcción, actividades de procesamiento de productos y de administración de la cooperativa, y algunos son funcionarios públicos.

En el caso de aquellas unidades de producción con sistemas silvopastoriles, este tipo de sistema presenta un buen nivel de desarrollo, ya que son establecidos en superficies que van desde 30 al 60% de la finca, en las cuales los animales han sido manejados con mejores prácticas por la mayor disponibilidad de asistencia técnica de organismos públicos, ONG y particulares. También se emplean recursos locales para su manejo como por ejemplo pastos cultivados (maralfalfa, imperial, elefante, king grass, kikuyo), chachafruto, hojas y vástagos de cambur, con lo cual se reduce la adquisición de insumos externos para la alimentación animal. Mediante estas actividades se generan otros productos como leche, carne (de porcino, vacuno, pollos y pavos) y huevos.

Por los resultados positivos obtenidos en lo referente a la higiene de las fincas y las condiciones de los rebaños, esta situación tiende a mantenerse debido a que ha permitido mejorar el patrón tecnológico y diversificar la producción.

El rendimiento del café, a nivel de las fincas, varía de 8 a 15 qq/ha. Los precios del café que se manejaban para el año 2008 eran de 12 Bs/kg de café oro tradicional, el cual es vendido a la cooperativa, mientras que a nivel internacional el precio es de 1,5 $/libra. Por otro lado, los rendimientos de otros rubros producidos son: Cambur (banano): 10.000 - 24.000 kg/ha/año, precio 0,230 - 0,330 Bs/kg; Mora: 8.000 - 10.000 kg /ha/año, precio 3,5 Bs/ kg.

La venta de café orgánico y otros cultivos incorporados en las fincas ha mejorado notablemente el nivel de ingreso de los productores, situándose en la actualidad en el orden de los 1.600 Bs. aunque este nivel de ingreso fue mayor cuando los productores, a través de la cooperativa, lograban exportar café. La medida de prohibición de la exportación de café ha desfavorecido notablemente a los productores limitando su nivel de ganancia, generando deudas con empresas extrajeras, tras la frustración de las ventas de las cosechas de los ciclos 2003-2004 y 2004-2005 y la deserción progresiva de varios miembros.

Para el año 2013, la cooperativa continúa con la comercialización de café orgánico, en presentaciones de 200, 400 y 900 g y también harina de cambur en paquetes de 1/2 y 1 kg. Estos productos son comercializados a nivel local, regional y nacional; en este último caso, la venta se hace principalmente por pedidos en diferentes tiendas en ciudades del centro y oriente del país, sin actividades de exportación. Por otra parte, se ha instalado una tienda en la sede de la cooperativa en la cual expenden los productos generados y otros insumos agrícolas tales como alimentos concentrados y herramientas menores.

Adicional a lo anterior, recientemente se ha trabajado con el apoyo de la Universidad Politécnica Territorial del Estado Mérida 'Kléber Ramírez' a través de proyectos para el fortalecimiento de redes de comercialización de productos orgánicos, con énfasis en el aspecto publicitario para incrementar la aceptación del producto orgánico por parte de los consumidores.

Anteriormente, la producción de café en el área bajo estudio se había venido realizando con base en prácticas convencionales, mediante el empleo de fertilizantes sintéticos, insecticidas, herbicidas y otros agroquímicos, lo cual iba en detrimento de la biodiversidad, de la calidad del agua y de los suelos, trayendo como consecuencia efectos adversos en la calidad de vida de los productores y sus familias.

Con el esquema empleado para la producción orgánica se busca maximizar el uso de la fuerza de trabajo, tanto familiar como contratada y de una adecuada combinación de sistemas de cultivos en la superficie disponible, empleando para ello todos los residuos orgánicos que se generen en la finca para la producción de abonos, por medio de tecnologías tales como:

En la zona bajo estudio prevalecen las unidades de producción de poca extensión, las cuales no sobrepasan las 10 hectáreas, muchas presentan la totalidad de su superficie bajo agricultura ecológica; las restantes presentan más del 50% de su superficie bajo este tipo de prácticas. Los rubros que se encuentran bajo esta modalidad de producción son: café, cambur, mora, chachafruto, pasto, caña, frutales y huertos familiares; algunos son para la comercialización local, mientras que otros son para el autoconsumo.

En las zonas productoras de café existen cafetales con árboles de sombra, los cuales pueden estar asociados con plantas de cambur, guamo, chachafruto y otros cultivos. Los diferentes tipos de estructura del cafetal y las prácticas agrícolas que sostienen la producción agrícola y la productividad.

En el área en estudio, los cafetales con prácticas de manejo agroecológico están enmarcadas en un concepto integrador hombre-ecosistema natural, el cual ha conllevado a un nuevo modelo de agricultura basado, por un lado, en la potenciación de los recursos y conocimientos locales, tecnologías apropiadas que han sido adaptadas a través de la capacitación y, por otro lado, en la organización para el mejoramiento de la comercialización y para facilitar y viabilizar la solución conjunta de problemas que no pueden solventarse a nivel individual.

En las diferentes unidades de producción se han implementado prácticas especiales de conservación de suelos (siembra en contorno, terraceo, entre otros) en sitios de pendiente pronunciada. Empleo de cobertura muerta, teniendo como fuente el control manual de malezas, mayor empleo de sombra, reciclaje de residuos, fertilización orgánica, mayor empleo de cultivos asociados y ausencia en el empleo de quema, lo cual ha contribuido a mejorar considerablemente las condiciones edáficas.

Los agricultores miembros de la Cooperativa 'Quebrada Azul' no aplican fertilizantes comerciales al suelo; construyen y manejan sus propios composteros para la generación de abono orgánico, de acuerdo con las normativas que rigen el manejo y la producción en los sistemas agrícolas ecológicos. Por otra parte, los criaderos de lombriz se han instalado en las diferentes fincas para procesar los residuos procedentes del beneficio del café. El humus resultante es, biológicamente, muy rico y activo. Por los tantos años que se tiene trabajando en forma orgánica, ya todas las fincas han producido una gran capa vegetal rica en nutrientes, en muchos casos se consiguen capas vegetales que superan los 15 centímetros de espesor.

Se utiliza la fumigación natural de zumo de hojas de lechosa, orina de vaca fermentada, humus líquido de lombriz para la elaboración de purines, los cuales son aplicados en los cultivos de café, hortalizas y huertos familiares. El ataque de plagas y enfermedades a los cultivos se presenta con muy poca frecuencia, por cuanto al existir una diversidad de especies en las fincas existe un control natural de plagas y enfermedades.

Existe poca maleza dado el manejo de la sombra, la cobertura de suelos y otras prácticas. De ser necesario, las limpias de los cafetales se hacen a mano con machete y escardilla, siempre con el cuidado de evitar sacar la capa vegetal y afectar las raíces de los cafetos.

Dentro del área de influencia de la Cooperativa 'Quebrada Azul' el uso de agroquímicos en general ha sido erradicado totalmente, puesto que la fertilización de los suelos se realiza con el abono orgánico que se produce en las fincas y el control de plagas y enfermedades por medio de biopreparados elaborados con extractos de plantes y desechos animales. También es importante mencionar que el empleo de los residuos del beneficio del café para la elaboración de humus de lombriz ha reducido el vertido de éstos en los cuerpos de agua cercanos, teniendo en cuenta que 1 kg de pulpa de café contamina igual que 3 personas al día. Todo lo anterior ha contribuido a la reducción de la contaminación del suelo, del agua y a la menor afectación a la flora y fauna del lugar.

Este proceso de conversión ha sido incorporado de forma gradual, en armonía con el ambiente por lo que este tipo de sistema productivo representa una alternativa válida, ya que mejora las condiciones socio-económicas de quienes lo ponen en práctica y contribuye a la mitigación de los impactos ambientales negativos que esta clase de actividad económica genera en el área en estudio.

Investigaciones previas, realizadas por Castillo y López (2013) muestran que la tendencia es a favor de la sostenibilidad, dados los cambios positivos observados en diferentes indicadores.

-

Los niveles de ingresos en los productores de café han mejorado significativamente, luego de la conversión a sistemas de producción de café orgánico.

-

La comercialización de productos orgánicos se ha visto favorecida, así como también la cantidad de clientes, cuyo número ha crecido a nivel nacional. Sin embargo, el comercio exterior se ha visto afectado negativamente por la medida de prohibición de la exportación de café emitida por el Estado.

-

La implementación de prácticas agroecológicas y mejoras en los programas zoosanitarios ha permitido que la ganadería, en la comunidad, se desarrolle con menor impacto negativo sobre el ambiente.

-

La diversificación agropecuaria se ha incrementado, fomentando el autoabastecimiento de productos de consumo diario.

-

La coordinación y articulación interinstitucional para el abordaje de los problemas relativos a la producción ecológica se ha incrementado en los últimos años.

-

Existe cierta mejoría en las relaciones con las instituciones, ya que tanto las comunidades organizadas como el gobierno municipal y estadal a través de sus instituciones consideran las necesidades de las mismas en la coejecución de proyectos y programas en el área.

-

Aun cuando existen múltiples programas institucionales con miras a impulsar la agricultura ecológica, el impacto obtenido en la actualidad, en términos del municipio y del estado, no ha sido relevante debido a que la cobertura de éstos no ha sido suficiente para todos los rubros y zonas productoras. Además, está el hecho de la falta de continuidad de los programas, siendo este último factor determinante para lograr la conversión hacia sistemas agroecológicos.

-

La investigación realizada ha permitido valorar el proceso de inserción y de consolidación de la agricultura orgánica en un sector de los Andes de Mérida, estableciéndose una relación entre el cambio, dadas las nuevas tecnologías agrícolas adoptadas, y la mejora en la calidad de vida de las familias productoras en las zonas cafetaleras. Este proceso de conversión ha sido incorporado de forma gradual y en armonía con el ambiente, por lo que este tipo de sistema productivo, que conforma la agricultura orgánica, representa una alternativa valedera. Ello debido a que mejora las condiciones socio-económicas de quienes lo ponen en práctica y disminuye los impactos ambientales negativos que los sistemas de producción tradicional, potencialmente, generan.

-

Tomando en cuenta la situación de los productores orgánicos, quienes por su actuación mejoran el ambiente y generan un producto diferente con un valor agregado, se hace necesario que el Estado considere excepciones a las medidas restrictivas de la exportación de café, permitiendo el libre comercio de los productos orgánicos. Ello permitiría que se recupere la seguridad de la cooperativa como organización, de manera que se pueda fomentar la inclusión de nuevos miembros en ésta.

-

De cumplir con sus objetivos, las instituciones públicas relacionadas de manera directa e indirecta con el sector agrícola y ambiental, que se han planteado la ejecución de diversos proyectos y programas con miras a impulsar el desarrollo rural sustentable en diferentes escalas, podrían contribuir de manera significativa con el establecimiento de la agricultura orgánica en los sistemas de producción tradicional de café, con los consiguientes beneficios sociales, económicos y ambientales que ello implica.

Al Consejo de Desarrollo Científico, Humanístico, Tecnológico y de las Artes (CDCHTA) de la Universidad de Los Andes por el financiamiento parcial de esta investigación a través del Proyecto R-50- 06-01-EM.

Figura 1.

Localización del área en estudio, municipio Andrés Bello, estado Mérida-Venezuela

Fuente: elaboración propia

Principales características ecológicas en la cuenca del río Capáz

Instituciones públicas involucradas en programas de agricultura orgánica