El riego agrícola en Venezuela en archivos de la Dirección de Obras Hidráulicas del Ministerio de Obras Públicas (1936-1960)

Agricultural irrigation in Venezuela according to the files of the Department of Hydraulic Projects under the Ministry of Public Works. 1936-1960

El riego agrícola en Venezuela en archivos de la Dirección de Obras Hidráulicas del Ministerio de Obras Públicas (1936-1960)

Revista Geográfica Venezolana, vol. 58, núm. 1, pp. 184-197, 2017

Universidad de los Andes

Esta obra está bajo una Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 3.0 Internacional.

Recepción: 15 Septiembre 2015

Aprobación: 15 Febrero 2016

Resumen: A partir de información proveniente de los archivos de la Dirección de Obras Hidráulicas del Ministerio de Obras Públicas de Venezuela (MOP), que abarca desde los años 1936 a 1960, se intenta reconstruir en esta investigación algunos aspectos de la historia del riego en el país durante ese periodo. Este material de archivo contiene 1.783 referencias de informes mecanografiados de estudios de proyectos y avances de obras de riego agrícola realizados por profesionales tanto venezolanos como extranjeros vinculados por razones de trabajo a diversas dependencias del mencionado ministerio, así como del Ministerio de Agricultura y Cría (MAC).

Palabras clave: historia, investigación, programas de riego, Venezuela.

Abstract: This research attempts to reconstruct some aspects of the irrigation history in Venezuela from 1936 to 1960 by analyzing the information from the Department of Hydraulic Projects under the Ministry of Public Works. The files contain 1,783 typed reports of studies related to agricultural irrigation projects undertaken by both Venezuelan and foreign professionals who worked for the abovementioned ministry, as well as for the Ministry of Agriculture.

Keywords: histoy, research, irrigation programs, Venezuela.

1. Introducción

Desde los primeros días del gobierno del presidente Eleazar López Contreras (1936-1941), en su muy citado ‘Programa de Febrero’, se daba prioridad al desarrollo del sector agrícola. Consideraba el gobierno que el mercado de consumo vivía momentos de gran dinamismo y expansión, gracias al desarrollo de la industria petrolera y sus efectos directos e indirectos sobre la población y la sociedad en su conjunto. Este dinamismo, sin embargo, no se correspondía con la menguada capacidad del sector agrícola para satisfacer la demanda; por otra parte, las profundas repercusiones de la guerra europea sobre la agricultura agravaban aún más la situación general del sector.

Ante la situación planteada, en octubre de 1939, el presidente López Contreras promulga un decreto cuyo objetivo era estimular la producción agrícola a través de la realización de: «estudios técnicos y a la ejecución por los sistemas modernos de obras de riego en las zonas seleccionadas, comprendidas en las márgenes del río Neverí del estado Anzoátegui, en los valles de Aragua, Carabobo y Cojedes, así como en aquellas otras regiones de la república que lo requieran» (MOP, 1976: 21-22.).

Ese mismo año se crea la Dirección de Obras de Riego en el Ministerio de Obras Públicas (MOP), con responsabilidades de proyección, ejecución y administración y, en algunos casos, construcción de las obras.

Antecedentes de esta iniciativa, que expresan la atención que el gobierno daba al programa de riego agrícola desde su propio año de instalación, fue la creación en 1936 de la División de Obras Hidráulicas y al año siguiente, la Dirección de Obras Hidráulicas y Sanitarias(1).

Como apoyo al programa de riego se crea asimismo el Servicio Hidrológico del MOP (Silva, 2000). Otras dependencias tanto del MOP como del Ministerio de Agricultura y Cría participaron en el programa a través de diversas dependencias.

2. Planteamiento del tema

Gracias a información proveniente de los archivos de la Dirección de Obras Hidráulicas del Ministerio de Obras Públicas de Venezuela, que abarcan desde los años 1936 a 1960, se intenta reconstruir en esta investigación algunos aspectos de la historia del riego en el país durante ese periodo. La fuente de donde proviene la información está recogida en el Índice Bibliográfico Agrícola de Venezuela, compilado por los ingenieros agrónomos Víctor M. Badillo y Celestino Bonfanti (Badillo y Bonfanti, 1957, 1962).

Este material de archivo contiene 1.783 referencias de informes de estudios, proyectos y avances de obras de riego mecanografiados, realizados por profesionales tanto venezolanos como extranjeros vinculados por razones de trabajo, a diversas dependencias del mencionado ministerio, así como del Ministerio de Agricultura y Cría.

Es de lamentar que esta información no haya podido ser corroborada accediendo a los propios archivos del Ministerio de Obras Públicas (sustituido por MINDUR), por cuanto éstos se perdieron en un incendio ocurrido hace ya varios años, de modo que, hasta donde se sabe, solo queda la referencia señalada.

Además de esa fuente se han consultado documentos oficiales, principalmente de dependencias del MOP y de la Comisión para el Aprovechamiento de los Recursos Hidráulicos (Coplanarh), organismo coordinador de la administración pública, entre otros.

Estas fuentes oficiales tienen un carácter más bien general, en el sentido de que no particularizan suficientemente sobre las contribuciones de quienes fueron responsables de los estudios, que es uno de los objetivos de la presente investigación, aunque son de utilidad para rescatar diversos aspectos de la historia del riego agrícola en Venezuela, así como para tener un contexto general del tema.

Para enfrentar el ambicioso programa de riego, el gobierno de López comenzó a contratar especialistas del exterior, quienes tuvieron a su cargo gran parte de la responsabilidad de elaborar los estudios, pues el país no contaba con suficiente personal preparado para asumir estas tareas. Si bien los gobiernos de la época, así como las universidades, tomaron medidas para comenzar a formar al personal requerido pasaría algún tiempo antes de que éstas pudieran hacer sentir sus efectos.

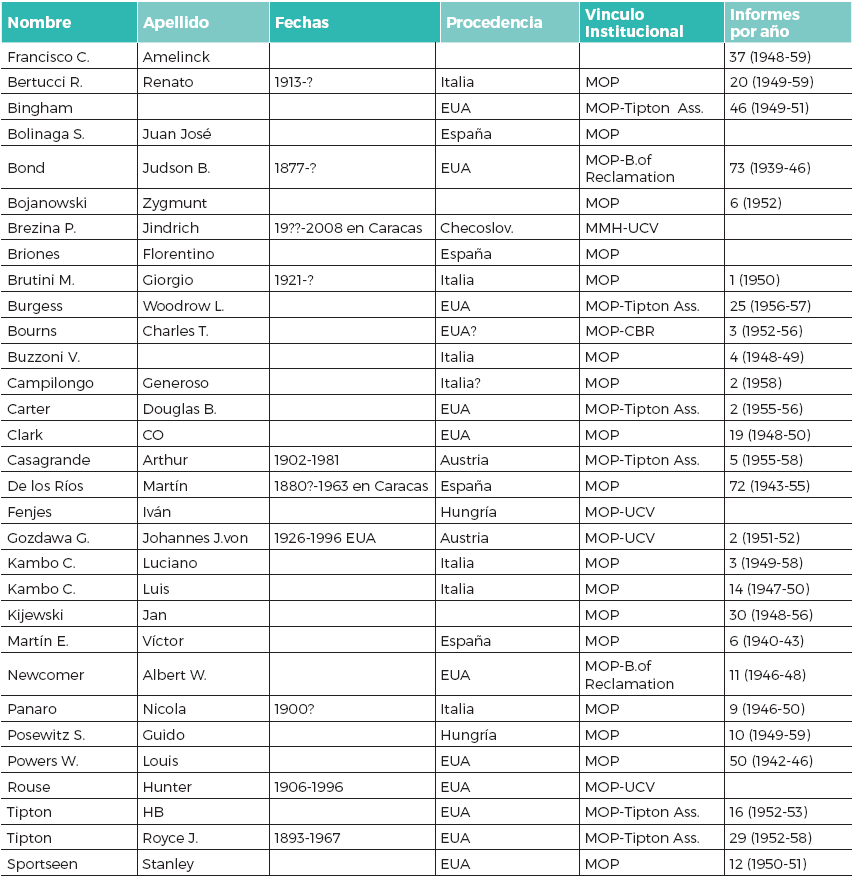

A partir de las referencias citadas y con apoyo en otras fuentes, electrónicas principalmente, se construyó una base de datos del personal técnico extranjero que incluye, siempre que las fuentes lo han permitido, datos de vida, formación profesional, experiencia de trabajo y número de informes técnicos sobre los sistemas de riego mientras duraron sus contratos. Esta base de datos se presenta de manera sintética en una tabla al final del documento. El personal venezolano es presentado en el texto mismo, aunque no siempre se pudo obtener suficiente información.

Hay indicios de que la información disponible es la punta del iceberg de una masa de fuentes de difícil acceso, mucha de ella probablemente perdida o irrecuperable, por lo que para hilar el texto se ha recurrido a menudo a conjeturas. Y es que, excepto algunas contribuciones aisladas, el panorama de la historia de las ciencias y las ingenierías es bastante pobre, y la historia del riego agrícola en Venezuela no escapa a esa aseveración. Ya decía el ministro de obras públicas Gerardo Sansón (1948-1952) en una entrevista: «…de las obras de riego nunca se ha dicho nada y ese era un programa exitoso y muy importante pero no se le toma en cuenta» (citado en Martín, 2004: 177).

Nuestro interés en el tema es el del historiador de la ciencia y la tecnología locales que explora los inicios de disciplinas técnicas, así como sobre los profesionales vinculados al riego agrícola, y en general tratar de desentrañar cómo se dio el proceso de modernización, luego de la larga dictadura de Juan Vicente Gómez. En tal sentido, resulta importante la riqueza del material de archivo de la Dirección de Obras Hidráulicas referida a los programas de riego, como expresión de los planes de modernización de la agricultura de los gobiernos de esos años, así como de las personas que hicieron posibles esos planes en el periodo considerado. Este aspecto fue uno de los más interesantes, pues esos archivos permitían conocer los nombres y trabajos de los especialistas contratados.

Este artículo se inserta en un proyecto más amplio relacionado con el tema de la construcción de disciplinas científicas y técnicas. En particular, interesa la participación de científicos y especialistas extranjeros contratados por la administración pública para llevar adelante el proceso de modernización ocurridos entre mediados de los años treinta y fines de los cincuenta. De este proyecto ya se han publicado tres artículos que abordan el tema: uno vinculado al presente trabajo trata sobre los planes de modernización del Ministerio de Agricultura y Cría (MAC), en particular los de investigación y desarrollo y formación de personal (Texera, 1914a, 1914b, 1915).

3. Las especialidades y la educación en riego

La complejidad de los estudios, así como la construcción, aprovechamiento y seguimiento de obras de riego, exige la participación de personal especializado en una amplia gama de disciplinas tanto de las ingenierías como de las ciencias básicas, naturales y sociales. Ejemplos son la hidrometeorología, la edafología, la cartografía, la geología, la ecología, la geografía, entre otras; en el campo de las ciencias sociales y humanísticas es necesaria la participación de demógrafos, economistas, sociólogos, así como juristas, planificadores, entre otros, que se ocupen de los aspectos sociales, legales e institucionales (Coplanarh, 1970).

De este amplio abanico de especialidades mencionadas Venezuela solo contaba con un reducido número de ingenieros. Tan solo 207 jóvenes se habían formado como ingenieros, con el altisonante título de ‹Doctor en Ciencias Físicas y Matemáticas›, en la década de los años treinta (UCV, 1996). Esta cifra estaba muy por debajo de los requerimientos de un país que comenzaba a vivir un proceso acelerado de modernización. Por otra parte, su formación, más teórica que práctica, estaba principalmente orientada hacia las áreas de diseño y construcción de vías terrestres, edificios civiles y obras sanitarias (Freites, 1992).

Sin embargo, algunos de los ingenieros venezolanos que asumieron la dirección del programa de riego habían tenido experiencias formativas en el exterior, según se considera más adelante. En general, las dos universidades del país (Universidad Central de Venezuela y Universidad de Los Andes), solo ofrecían las carreras tradicionales que venían del siglo diecinueve, e incluso del periodo colonial, y así permanecieron sin mayores alteraciones durante las primeras décadas del nuevo siglo.

A partir de 1936, en el gobierno de López Contreras, se comienza tanto desde los ministerios técnicos como a través de reformas en la Universidad Central de Venezuela a establecer carreras nuevas en campos afines al tema que aquí se trata (Texera, 2010, 2014a y b, 2015). Tales son los casos de ingeniería agronómica y geología, creadas en 1938, disciplinas que participan de manera significativa en los programas de riego.

En la Escuela de Ingeniería de la UCV, se crean años más tarde nuevas especialidades tales como ingeniería química, mecánica, eléctrica; igualmente, se establece un departamento de Hidrología responsable de la docencia en varias especialidades en las facultades de Ingeniería y Agronomía donde profesores, tanto de la propia universidad como funcionarios del MOP, dictaban asignaturas hidrológicas y afines (Álvarez, 1963). En la Facultad de Humanidades y Educación de la misma universidad se crea en 1956 la carrera de geografía, en 1965 la licenciatura en hidrometeorología y en 1975 la Maestría en Ingeniería Hidráulica en la UCV(2).

4. Los ministros y directores del MOP

Al iniciarse el programa de riego Venezuela no contaba con especialistas en ese campo; sin embargo, algunos ministros y directivos del MOP, responsables de llevar a cabo el programa de riego, tenían formación en el exterior y/o experiencia de trabajo. El primer ministro del MOP del gobierno de López Contreras, Tomás Pacanins (1936), era ingeniero eléctrico graduado en la Universidad George Washington en Estados Unidos (1912) y estuvo al frente del ministerio hasta 1938.

Durante la gestión de Pacanins se creó, el mismo año de inicio de su mandato, la División de Obras Hidráulicas, transformada al año siguiente en Dirección de Obras Hidráulicas y Sanitarias, predecesoras de la Dirección de Obras de Riego. Al frente de esta dependencia estuvo el ingeniero, académico y profesor universitario, Juan Francisco Stolk, quien había iniciado los estudios de ingeniería en el Instituto Tecnológico de Massachusetts, los cuales culminó en la UCV en 1932. Stolk participó en el diseño de sistemas de riego en el ministerio. En 1941 se retira para asumir la dirección de la empresa Riego, Caminos y Aerofoto Venezolana, la cual participó en la construcción de obras de riego.

Por otra parte, Pacanins impulsó un proceso de reorganización del ministerio, en el cual participó Ernesto León, ingeniero graduado en la UCV en 1922. Académico y profesor universitario, León estuvo involucrado en proyectos hidráulicos; presidió una comisión oficial de estudios de problemas de abastecimiento de agua, en la cual recomendó la creación del Instituto Venezolano de Obras Sanitarias (INOS) en 1943. Como reconocimiento a sus contribuciones, el embalse Camatagua en el estado Aragua lleva su nombre: ‹Ing. Ernesto León David›.

Sucesor de Pacanins al frente del MOP fue Enrique Jorge Aguerrevere, ministro desde 1938 hasta el final del período de López en 1941; graduado de agrimensor en la UCV y luego de ingeniero en la Universidad de Stanford, en California, Estados Unidos en 1919.

Durante la gestión de Aguerrevere se crea la ya mencionada Dirección de Obras de Riego, a la que puede atribuirse el inicio formal de los estudios de obras de riego con la contratación del especialista norteamericano Judson Bond, según se describe más adelante. Otro ingeniero venezolano que trabajó en obras de riego tanto desde el sector público como privado fue Edgar Pardo Stolk, profesor, académico y también a cargo de la máxima dirección del MOP entre 1947 y 1948.

Durante el régimen de Pérez Jiménez, dos ministros que permanecieron varios años en sus cargos, fueron responsables de la realización de estudios y construcción de obras de riego: Gerardo Sansón y Julio Bacalao Lara.

En nuestra principal fuente de información, el ya mencionado Índice Bibliográfico Agrícola de Venezuela, ninguno de los funcionarios mencionados arriba es referido como autor de informes técnicos sobre riego. Su responsabilidad era más bien de dirección y ejecución de las obras.

Sin embargo, en esa misma fuente hay numerosas referencias a geólogos, ingenieros agrónomos e ingenieros venezolanos que participaron en los estudios de obras de riego desde el MOP y en el MAC, ya entrado el periodo mencionado. La mayoría eran recién graduados de ingeniería agronómica y geología, carreras creadas apenas en 1938 y cuya primera promoción correspondía al año 1942(3).

Entre los más referidos estaban los ingenieros David Ruiz, R. Vegas León, A. Michelangeli y Pedro Palacios Herrera. Este último destaca no solo como autor prolífico con más de 40 informes técnicos, sino también por ser la persona a quien se reportaba tanto en Caracas como en la oficina del MOP en Nueva York, un número elevado de autores de los informes técnicos sobre riego.

Infructuosos han sido los intentos de obtener información más precisa sobre Palacios Herrera, graduado en la UCV en 1936; sin embargo, los archivos del MOP sugieren que desde comienzos de los años 40 y por varios años debió haber ocupado un cargo directivo en el MOP, en el área de riego y obras hidráulicas. Palacios Herrera fue coautor con Fernando Key Sánchez, ingeniero graduado en 1941, y quien fuera por esos años jefe de la División de Hidrología de la Dirección de Obras de Riego, de un documento que constituye el primer intento de un plan de riego, escrito en 1949: ‹Consideraciones básicas para la elaboración de un plan nacional de irrigación a ser desarrollados en el periodo 1950-1970› (Key et al., 1949), del cual eran coautores dos ingenieros agrónomos de las primeras promociones, Gustavo Padilla y Alberto Fernández Yépez. Gracias a sus aportes el ministerio designó el embalse del río Canoabo en el estado Carabobo, ‹Pedro Palacios Herrera›.

También aparecen registradas en el Índice mencionado las empresas privadas locales que participaron en la elaboración de estudios y la construcción de obras de riego, algunas de ellas dirigidas por los funcionarios del MOP mencionados en párrafos anteriores, luego de dejar sus cargos en el ministerio(4).

5. El programa de riego

Una revisión histórica realizada por la Comisión Nacional de Aprovechamiento de los Recursos Hidráulicos (COPLANARH), organismo planificador de estos recursos creado en 1967, sintetiza los avances y limitaciones de los sistemas de riego construidos hasta entonces.

Según la Comisión, es a partir de los años 40 cuando por primera vez el Estado venezolano asume el desarrollo de sistemas de riego. Entre mediados y fines de esa década se construyeron los sistemas de riego de Suata, El Tuy, Cumaná, San Carlos, Guataparo, Taiguaiguay y El Cenizo. Los estudios que precedieron la construcción de esas obras datan de 1939 cuando se comenzaron a contratar especialistas del exterior (Coplanarh, 1973-II: 156). Estos sistemas están ubicados en la zona norte del país, entre los estados Trujillo y Sucre. El sistema de riego de El Cenizo se distinguía de los demás por los objetivos que perseguía así como por su administración. Según los archivos del MOP, los estudios de este proyecto se iniciaron en 1941 y su construcción en 1947, durante el gobierno de la Junta Revolucionaria de Gobierno, presidida por Rómulo Betancourt.

El sistema de riego ‹El Cenizo› estaba enmarcado en de los objetivos del programa de Reforma Agraria orientado a los pequeños productores de la región noroccidental del país. Su administración estuvo a cargo de la Corporación Venezolana de Fomento, organismo que durante el gobierno del trienio (1945-1948) estuvo involucrado en planes de fomento agrícola, lechero y pecuario. Sin embargo, durante la dictadura de Marcos Pérez Jiménez (1948-1958), el proyecto fue prácticamente paralizado, completándose unos veinte años más tarde(5).

De acuerdo a un documento del MOP, este periodo fue de grandes contradicciones, por cuanto significó: «…el abandono de la política inicial de adelantar estudios en toda una serie de medianos y grandes sistemas. Puede concluirse que, en términos generales, el aprovechamiento de los recursos hidráulicos sufre un estancamiento, cuya influencia se dejará sentir en los periodos subsiguientes.» (MOP, 1976: 23).

Sin embargo, de esos años estaca la construcción, entre los años 1954 y 1956, del mayor sistema de riego del país en el estado Guárico, concebido para servir a los grandes y medianos propietarios de la ciudad de Calabozo y zona circundante donde ha dejado un impacto significativo.

Según se reseñó en un noticiero de la época, esta presa, construida en menos de tres años, y que alcanzaba 15 kms de longitud, era la mayor del mundo(6). En la revista Sic se escribió que: ‹Terminaron las obras de la represa del Guárico y ha comenzado ya la labor de almacenamiento de agua. La presa tiene capacidad para 1.840 millones de litros en una extensión de 30 por 14 kilómetros, casi iguala la extensión del Lago de Valencia› (Sic, 1956).

Esta obra estaba muy a tono con las grandes dimensiones que caracterizaban a las obras públicas del régimen de Pérez Jiménez, así como con la ideología del ‹Ideal Nacional›, según la cual: se trataba de…: «crear una clase media rural económicamente fuerte, al estilo de los granjeros norteamericanos» (citado en Castillo, 1990: 154-155).

La atención dada a la construcción de esta presa durante el régimen de Pérez Jiménez, no significó la paralización de los estudios y proyectos de sistemas de riego, aun cuando su ejecución tardaría unos cuantos años en hacerse realidad.

Además del proyecto Guárico, de ese periodo destacan los informes de estudios de al menos dos grandes proyectos de obras de riego, las cuales, sin embargo, no se construyeron sino muchos años después: el proyecto de riego Boconó-Tucupido-Masparro, así mencionado en la fuente, ubicado en la confluencia de los estados Barinas, Lara, Portuguesa y Trujillo. En una nota titulada: ‹Las represas de los ríos Boconó y Masparro›, la revista SIC (1956: 386) informaba que: «El presidente de la república ha hecho también pública la decisión del gobierno de (sic) dos gigantescas represas de los ríos Boconó y Masparro, muy superiores para las posibilidades de riego a la grandiosa obra de la represa del Guárico. Están ya en marcha los estudios para estas obras de enorme trascendencia agrícola».

El archivo del MOP contiene 131 informes técnicos de los estudios de esta obra, que van desde 1949, cuando se realizaron los estudios agrológicos y exploraciones aéreas, hasta fines de los años cincuenta. La obra se construyó unas dos décadas más tarde, concluyéndose en 1988. Es posible que los estudios del proyecto original de esta obra, citados en los archivos mencionados, hayan sufrido modificaciones sustanciales a medida que fueron progresando las investigaciones (y las controversias) sobre la falla de Boconó (Schubert, 1993).

Otro proyecto contemplado en esos años fue el de los ríos Cojedes-Sarare, Las Majaguas, en el estado Cojedes, con 87 informes técnicos, construido igualmente muchos años más tarde, entre 1980 y 1983. Los estudios se habían iniciado durante el gobierno de la Junta Militar de Gobierno y continuado, con interrupciones, durante el régimen de Pérez Jiménez.

6. Los especialistas extranjeros

El personal extranjero contratado por el MOP entre 1939 y fines de la década de los años cincuenta, para la fase de realización de los estudios y proyectos sobre los sistemas de riego, está registrado en una base de datos elaborada a partir de los archivos de la Dirección de Obras hidráulicas, según se señaló arriba, así como de búsquedas electrónicas y otras fuentes. La base de datos registra 31 extranjeros, aunque el número real es bastante mayor; sin embargo, la escasa información impidió que ampliáramos el registro. Una lista con algunos datos sobre estos especialistas es presentado en cuadro anexo.

La mitad, aproximadamente, corresponde a ciudadanos norteamericanos, en la otra mitad encontramos italianos y españoles, principalmente, entre otras nacionalidades europeas. En conjunto, estos especialistas dejaron 500 informes o memoranda escritos, aproximadamente.

De acuerdo a las fuentes de información y a fuentes oficiales, en 1939 se contrató al primer especialista para iniciar los estudios de riego, el ingeniero Judson B. Bond, funcionario del Bureau of Reclamation de la Secretaria del Interior de los Estados Unidos. El Bureau of Reclamation era la agencia federal encargada de proyectos de irrigación en el oeste de ese país, creada en el siglo XIX, periodo de grandes oleadas de migrantes hacia esa vasta región que reclamaban tierras sin cultivar para darles un uso productivo.

No ha sido posible obtener datos personales y profesionales de Bond; sin embargo, en una revisión histórica del programa de riego realizada por la Dirección General de Obras Hidráulicas del MOP, se destaca la significación de su obra: «La labor realizada por el ing. Bond de dilatada experiencia en el Bureau of Reclamation, ha sido trascendental para el desarrollo de las obras hidráulicas, ya que en materia de aprovechamientos hidráulicos, buena parte de las obras construidas y programadas siguen los lineamientos generales que este profesional dejó.» (MOP, 1976: 22).

Bond presentó 73 informes técnicos entre los años de 1939 y 1946 a los ministerios de Agricultura y Cría y Obras Públicas. Eran informes de estudios y proyectos que abarcaron buena parte de la zona central y occidental del país, principalmente.

En reconocimiento a sus aportes, el ministerio designó con su nombre la presa ‹La Becerra› sobre el río Ipire en el estado Guárico, construida muchos años después de la partida de Bond: entre los años 1968 y 1973.

La relación con el Bureau of Reclamation (así como con el Plan de Aguas del estado de California) se mantuvo hasta fines de los años cincuenta e inicios de los sesenta cuando varios ingenieros venezolanos, algunos de los cuales tuvieron actuación destacada en los programas de riego y otros programas del MOP, hicieron estudios de especialización en ingeniería hidráulica en la Universidad de Stanford y pasantías en la agencia federal mencionada: Eduardo Mier y Terán, Juan José Bolinaga Ibarrondo, Francisco Aguerrevere, Argimiro J. Gabaldón, Rafael Martínez Monró, Aurelio Useche, Eloy Lares Monserrate y José Curiel (Gabaldón, 2009).

Es probable que el ministro Enrique Jorge Aguerrevere, quien había obtenido su título de ingeniero en la Universidad de Stanford, además de haber sido ministro de obras públicas en los años en que arrancó el programa de riego, haya facilitado vínculos con esa prestigiosa universidad.

A partir de 1939, el ministerio contrató a varios ingenieros procedentes de Estados Unidos, así como de países europeos. La información sugiere que si bien algunos de estos especialistas eran funcionarios de agencias del gobierno o académicos de universidades, un buen número de ellos, si no la mayoría, eran empleados o contratados de empresas especializadas en el estudio de obras de riego.

En esos años de arranque del programa fue también contratado el ingeniero especialista en suelos y riego Wilbur Louis Powers, doctor de la Universidad de California y consultor del Bureau of Reclamation. Powers aparece contratado por la Dirección de Obras de Riego del MOP en 1942 para trabajar en la División de Agroeconomía, cuyo objetivo era el estudio de las condiciones agrológicas de las zonas escogidas para los programas de riego.

A juzgar por los años al frente del Dpto. de Suelos de la Oregon State University, donde estuvo antes de venir a Venezuela, Powers era todo un veterano en su campo y es probable que en Venezuela haya tenido un papel destacado no solo por sus aportes científicos y técnicos, sino también como formador de jóvenes ingenieros venezolanos recién egresados de la universidad. Según se desprende de los archivos un buen número de los informes enviados al ministerio, aparecen en coautoría con Mauricio Báez y Gustavo Padilla, ingenieros agrónomos egresados de la primera promoción (1942) de la recién fundada Escuela Superior de Agricultura, quienes eran funcionarios de la División de Agroeconomía.

Los 42 informes técnicos de Powers, realizados entre 1942 y 1947, abarcaron amplias zonas del país. Varios de sus escritos fueron publicados en ocasión de la 3ra. Conferencia Interamericana de Agricultura, realizada en Caracas en 1945; importante evento que contribuyó con más de 100 publicaciones al campo de las ciencias agrícolas y áreas afines de Venezuela, varias de las cuales están referidas al tema de riego agrícola(7).

Tres exiliados españoles, los ingenieros Víctor Martín Elvira, Félix de los Ríos Martín y Juan José Bolinaga Solaun, con experiencia en obras de riego en España, se unieron unos pocos años más tarde al programa del MOP. Gracias a sus aportes el ministerio les rindió homenaje llamando ‹Ing. Víctor Martín Elvira› la presa del río Onia en El Vigía, estado Mérida, finalizada en 1973; De los Ríos, por su parte, quien permaneció varios años en Venezuela donde falleció en 1963, fue honrado poniendo su nombre, ‹Ing. De los Rios›, a la presa Los Cerritos, en el estado Lara, iniciada en 1970. Por último, ‹Juan José Bolinaga› es el nombre del embalse Hueque en el estado Falcón.

Aun cuando está fuera del periodo que aquí se considera, vale la pena señalar que la cooperación con España no parece haber terminado con la asesoría de estos ingenieros, pues algunos años más tarde, en la segunda mitad de la década de los años sesenta, en virtud de un acuerdo de cooperación técnica entre los ministerios de obras públicas de ambos países, se obtuvo la asesoría de un grupo de profesionales españoles especialistas en el aprovechamiento de los recursos hidráulicos: Florentino de Briones, Rafael Couchud Sebastian, José J. Martin Mendiluce, Rafael Heras y José Liria Montañez, entre otros (Gabaldón, 2009).

Una destacada contribución al programa de riego fue la empresa estadounidense Tipton Associated Engineers(8), la cual participó en casi todas los estudios de obras de riego que se hicieron en los años 50, en particular en los proyectos de los ríos Boconó-Tucupido- Masparro, así como en el proyecto de los ríos Sarare-Portuguesa (Las Majaguas) y el sistema de riego de Guárico. Royce J. Tipton, personalmente, junto con varios ingenieros de su empresa o subcontratados, aparecen individualizados en el cuadro anexo(9).

Para finalizar, se quiere destacar el gran esfuerzo hecho en el estudio de obras de riego durante los años que van desde la presidencia del general López Contreras hasta el fin de la dictadura de Pérez Jiménez (1936-1948), según se deduce del análisis de los archivos de la Dirección de Obras de Riego del MOP, los cuales contienen 1.783 referencias de 65 proyectos de obras de riego, que fueron el punto de partida de las obras construidas bien sea durante esos años o posteriormente en el periodo que se inicia en 1958.

La evaluación experta más cercana al periodo analizado es la realizada por la Comisión Nacional de Aprovechamiento de los Recursos Hidráulicos (Coplanarh), a pocos años de ser creada, con el objetivo de evaluar lo realizado hasta entonces y lo que esperaba planificar para el futuro. Según la Comisión: «La evolución de estos sistemas [los construidos en la década de los 40] [...] aunque exitosa en algunos casos, no produjo gran impacto en el país petrolero por cuanto ni la agricultura, ni por supuesto, los sistemas de riego dentro de la agricultura afectaban el alto crecimiento económico, y poco valía para la Nación el que se cumpliesen o no las metas programáticas de los sistemas de riego». Sin embargo, según la propia Comisión, la agricultura de riego es la mejor y más rendidora del país, por cuanto se produce de manera más eficiente bajo riego artificial que bajo lluvia o secano, tal como lo muestran los rendimientos de importantes renglones agrícolas (Coplanarh, 1973-II: 158).

El programa de riego emprendido a la muerte de Juan Vicente Gómez en 1935, constituye un ejemplo más del empeño puesto en la modernización del sector agrícola por parte de gobiernos posteriores al régimen que, aun cuando no coincidieran totalmente en sus concepciones, buscaban sacar al sector agrícola de la situación de atraso que arrastraba desde décadas atrás. Este esfuerzo de construcción de infraestructura para el sector agrícola ejecutado por el MOP, estuvo acompañado de varios programas, emprendidos principalmente por el Ministerio de Agricultura y Cría, entre los cuales destacamos los programas de formación de personal técnico y profesional, la creación de estaciones experimentales agrícolas y ganaderas, la adopción de medidas conservacionistas así como de investigación e inventario de los recursos naturales, entre otros, que en conjunto debían llevar a la agricultura venezolana a nuevos niveles tanto desde el punto de vista científico como tecnológico (Texera, 2014b).

8. Referencias citadas

ALVAREZ, R 1963, «Enseñanza actual de la meteorología e hidrología en Venezuela». Boletín ACFIMAN, No. 64.

BADILLO, V. M. y C. Bonfanti (comps). 1957. Índice bibliográfico agrícola de Venezuela. Caracas. Fundación Eugenio Mendoza. Caracas, Venezuela.

BADILLO, V. M. y C. BONFANTI (comps.). 1962 Índice bibliográfico agrícola de Venezuela”. Primer Suplemento. Fundación Eugenio Mendoza. Caracas, Venezuela (mimeo).

CASTILLO, O. 1990. Los años del Bulldozer. Ideología y política, 1948-1958. Fondo Editorial Tropikos, Asociación de Profesores UCV, CENDES. Caracas, Venezuela.

COMISIÓN DEL PLAN NACIONAL DE APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS HIDRÁULICOS (COPLANARH). 1970. Evaluación de los sistemas de riego. Caracas, Venezuela.

COMISIÓN DEL PLAN NACIONAL DE APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS HIDRÁULICOS (COPLANARH). 1973. Tomo I: El plan.; tomo II: Documentación básica. Talleres Tipográficos de la Dirección Nacional de Cartografía Nacional. Caracas, Venezuela.

FREITES, Y. 1992. «De ilustrados a profesionales: Los ingenieros venezolanos entre 1899 y 1935». Dynamis, 12: 105-129.

GABALDÓN, A. 2009. Plan nacional de aprovechamiento de los recursos hidráulicos y su instrumentación. Fondo Editorial de la Academia Nacional de la Ingeniería y el Hábitat. Entre siglo y siglo. Décimo aniversario. Caracas, Venezuela.

GRASES, J.; GUTIÉRREZ, A. y R. SALAS J. s.f. Obras hidráulicas, canales, sistemas de riego y embalses. Academia de la Ingeniería y el Hábitat. Programa: Historia de la ingeniería en Venezuela. Caracas, Venezuela. Anexo.s.p.www.Acading.org.ve/inf/organización/queeslacademia.php.nexoxo

MARTÍN FRECHILLA, J. J. 2004. Diálogos reconstruidos para una historia de la Caracas moderna. Ediciones Consejo de Desarrollo Científico y Humanístico (CDCH)-Universidad Central de Venezuela (UCV). Caracas, Venezuela.

KEY F S.; PALACIOS HERRERA, P.; PADILLA, G. y A. FERNÁNDEZ YÉPEZ. 1949. Consideraciones básicas para la elaboración de un plan nacional de irrigación a ser desarrollado en el periodo 1950-70. Ministerio de Obras Públicas. Caracas, Venezuela.

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS. 1976. 1936-1976: Cuarenta años de la Dirección General de Recursos Hidráulicos. Ed. Génesis. Caracas, Venezuela.

SILVA LEÓN, G. 2000 «Historia resumida de la hidrología venezolana» . Revista Geográfica Venezolana, 41(1): 139-166.

SCHUBERT, C. 1993. «Emile Rod, la controversia sobre las gr andes fallas de rumbo y el paradigma de la tectónica de placas en Venezuela: una visión personal». Bol.Ac.Cienc.Fis.Mat.Nat., 171-172: 11-40.

SIC. 1956. Biblioteca digital. Centro Gumilla. Caracas, Venezuela.

TERCERA CONFERENCIA INTERAMERICANA DE AGRICULTURA. 1945. Cuadernos Verdes No. 6,7 70, 71. Edic. Comité Ejecutivo. Caracas, Venezuela.

TEXERA, Y. 2010. Estrategia del estado para la reforma de la Universidad Central de Venezuela, 1936-1948. Ediciones Consejo de Desarrollo Científico y Humanístico (CDCH)- Universidad Central de Venezuela (UCV). Caracas, Venezuela.

TEXERA, Y. 2014a. «Experticia extranjera en el Ministerio de Sanidad y Asistencia en Venezuela. 1936-1958». Bitácora, revista electrónica, 1:35-65.

TEXERA, Y. 2014b. »Especialistas del exterior en el Ministerio de Agricultura y Cría, 1936-1958». Bitácora, revista electrónica, 2: 40-68.

TEXERA, Y .2015. «La construcción de conocimiento científico en Venezuela: contribución de geólogos del exterior. 1936-1958». Cuadernos del CENDES, 88: 39-56.

UNIVERSIDAD CENTRAL DE VENEZUELA, SECRETARÍA (UCV). 1996. Egresados de la Universidad Central de Venezuela, Tomo I. Ediciones de la Secretaría de la UCV. Caracas, Venezuela.

Apéndice

Elaboración propia a partir de archivos de la Dirección de Obras Hidráulicas. Siglas: MOP, Ministerio de Obras Públicas; CBR, Consejo de Bienestar Rural; B.of Reclamation, Bureau of Reclamation.

Notas