Opciones para una minería de oro que cumpla con las normas ambientales, en la Guayana venezolana

Alternatives for a gold mining meeting environmental regulations (Guayana Region, Venezuela)

Opciones para una minería de oro que cumpla con las normas ambientales, en la Guayana venezolana

Revista Geográfica Venezolana, vol. 58, núm. 2, pp. 464-483, 2017

Universidad de los Andes

Esta obra está bajo una Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 3.0 Internacional.

Recepción: 01 Mayo 2016

Aprobación: 01 Octubre 2016

Resumen: En la Guayana venezolana existen minerales que se han explotado desde hace centenares de años. En el caso del oro se puede hacer explotación de varias formas: artesanal, monitores hidráulicos, balsas, galerías pequeñas, galerías industriales y excavación superficial industrial. El material aurífero se procesa con mercurio o cianuro para extraer el oro puro. Algunas de estas modalidades se realizan sin ningún control del Estado, y generan impactos ambientales que no están siendo controlados. En otros casos si existe una minería ordenada, con prácticas exitosas de tratamiento del agua y restauración ecológica en los terrenos afectados. Las experiencias reportadas en este trabajo indican que se podría optar por una minería que cumpla con la legislación ambiental, al igual que otras actividades industriales que actualmente se están ejecutando en Venezuela. Pero la propuesta del Arco Minero es inaceptable porque no hay institucionalidad que haga cumplir la normativa ambiental.

Palabras clave: Arco Minero, impacto ambiental, restauración ecológica, Imataca.

Abstract: In Guayana, Venezuela, there are minerals that have been exploited for hundreds of years. In the case of gold mining, exploitation can be performed in several ways: Artisanal Mining, Hidraulic Mining, Dredging, Small-Scale Mining, Placer Mining, and Industrial Superficial Excavation. The gold-bearing material is processed with mercury or cyanide to extract the gold. Some of these procedures are performed without any control from the government, and generate environmental consequences that produce serious impacts. There have been cases where legal gold mining is applied and results in successful practices of water treatment and ecological restoration in the affected land. The experiences reported in this paper show that mining exploitation may comply with environmental legislation, under the same conditions of other industrial activities currently performed in Venezuela. However, the Orinoco Mining Arch, a government project, is unacceptable because there are no institutions trained for controlling environmental regulations.

Keywords: Orinoco Mining Arch, environmental impact, ecological restoration, Imataca.

1. Introducción

La Guayana venezolana es el territorio comprendido por los estados Amazonas, Bolívar y Delta Amacuro y cubre una superficie de 458.345 km2. Desde el punto de vista geológico prevalece el Escudo Guayanés, donde dominan rocas ígneas y metamórficas de hasta 3.500 millones de años de antigüedad. Las mineralizaciones de oro se presentan en vetas de cuarzo y en sedimentos aluvionales y coluvionales [Ministerio del Ambiente y de los Recursos Naturales - Universidad Central de Venezuela (MARN-UCV), 2003].

Los sedimentos se originaron por la meteorización de la roca, la liberación de sus componentes y su transporte por el agua; por esa razón, aparecen en las riberas o en el fondo de los cauces. El material que contiene el oro, y su profundidad, determina la forma como se explotará el yacimiento; en algunos casos sólo se hará acopio y procesamiento de sustrato y, en otros casos, hay que desprender y triturar roca (mediante voladuras y molinos).

Un aspecto fundamental en la explotación de un mineral es el tenor; esto es el contenido del mineral en el sedimento o roca y, junto a otros parámetros, determina la rentabilidad de su extracción. En el caso del oro, se considera alto tenor un valor superior a 20 gr/t; un valor de 1 gr/t es un tenor muy bajo y su factibilidad financiera sólo sería posible con técnicas industriales muy eficientes.

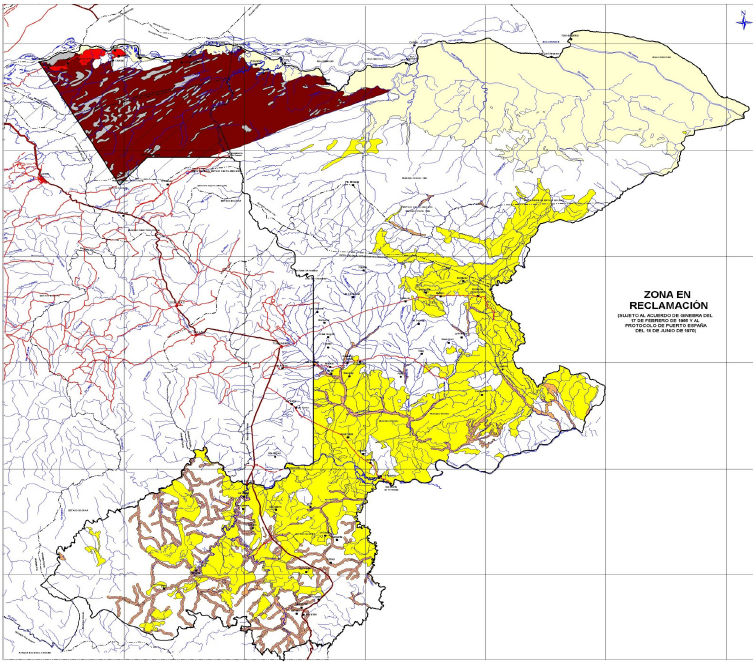

Es irreal pensar que existirá un medio o alto tenor de manera extendida en todo el Arco Minero propuesto por el Gobierno en 2016 (inclusive con los varios minerales que allí existen). Por ejemplo, el oro está muy vinculado al denominado ‹cinturón de rocas verdes› y, dentro de la Reserva Forestal Imataca, se concentra sólo en ciertas áreas de la zona central y sur (Figura 1). Eso no significa que exista oro rentable de manera uniforme en toda la zona señalada. Esa localización aproximada se hace mediante inventarios a escala muy grande. En la minería ordenada, una empresa obtiene una concesión minera, hace prospección, exploración detallada y luego decide dónde se ejecutará la explotación y su diseño técnico. No hay normas legales para ese aspecto, pero muchas de las explotaciones actualmente operativas en Venezuela utilizan superficies inferiores al 30 % de la concesión (observación personal).

Figura 1

Ubicación del oro de veta (amarillo) y de aluvión (marrón claro) en la Reserva Forestal Imataca (MARN-UCV, 2003)

En general, los suelos de la Guayana venezolana son muy pobres en nutrientes, debido a la antigüedad del material parental y a repetidos procesos de lavado, erosión, transporte y deposición; en consecuencia, actualmente se encuentran suelos muy ácidos, muy lixiviados, con muy baja capacidad de intercambio catiónico y de saturación de bases (Fölster, 1986; Franco, 1988; Dezzeo y Fölster, 1994; Fölster et al., 2001; Lozada et al., 2014). Estas características generan fragilidad a los ecosistemas; algunos de ellos tardan muchos años en recuperar naturalmente sus condiciones originales después de una perturbación, o requieren trabajos de restauración para lograr una cierta cobertura vegetal. Pero, no siempre se genera una desertificación o sabanización después de una perturbación; en muchos casos, las zonas intervenidas desarrollan un proceso de sucesión vegetal (se exceptúa Gran Sabana). En el caso de terrenos abandonados por minería, MARN-UCV (2003) reportan unas 90.000 ha en ese tipo de sucesión vegetal en Imataca. Por tanto, la condición oligotrófica del sistema hará mucho más lenta la recuperación del estado inicial del bosque, pero no es imposible.

La cartografía indica que más del 80 % de la Guayana venezolana está cubierta por bosques de diferentes tipos, entre los cuales dominan el seco tropical, húmedo tropical y húmedo premontano (Ewel et al., 1968; Pacheco et al., 2011). La mayor parte de los trabajos relacionados con la bio-geografía le otorgan individualidad a esta región y la separan de la Amazonía (Cabrera y Willink, 1973; Good, 1974; Huber y Alarcón, 1988; Berry et al., 1995; Rivas-Martínez et al., 2011). Por lo tanto, no es correcto considerar a los bosques de Guayana como parte de la Amazonía.

Con todo lo antes expuesto, el objetivo del presente trabajo es hacer un análisis general de la minería de oro, desde el enfoque de la evaluación de los impactos ambientales más relevantes y de las medidas de control que actualmente se están ejecutando. Estos aspectos se abordan con la finalidad de hacer aportes técnicos a quienes deseen ser partícipes en las posibles soluciones al grave problema de la minería en la Guayana venezolana.

2. Formas de extracción del material aurífero y sus principales impactos ambientales

A finales de los 90′ la Facultad de Ciencias Forestales y Ambientales, de la Universidad de Los Andes, designó una comisión para evaluar el problema minero en la Reserva Forestal Imataca; se generó un informe (Franco et al., 1997) y, posteriormente, una publicación (Lozada y Arends, 2000), de los cuales se puede hacer la siguiente síntesis.

2.1. Minería artesanal

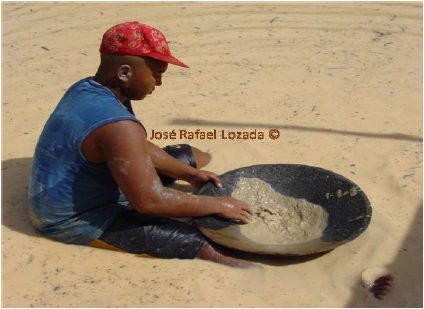

Utiliza la fuerza humana para desprender el material aurífero, con la ayuda de herramientas sencillas (palas y picos). Ha sido ejecutada de manera ancestral por las comunidades indígenas y, hoy en día, la desarrollan criollos que van a la selva a explorar territorios en búsqueda de oro (Figura 2).

Figura 2

Minería artesanal

Se ha observado que actualmente hay una intensa combinación de minería artesanal con monitores hidráulicos, pues a los primeros se les permite trabajar en los ‹cortes› abandonados por los segundos.

Los mineros artesanales son totalmente autónomos en sus actividades y, cuando están dispersos, generan impactos ambientales muy leves. Esta actividad fue reconocida por la Ley de Minas de 1999 que dice textualmente: «es aquella que se caracteriza por el trabajo personal y directo en la explotación de oro y diamante de aluvión, mediante equipos manuales».

2.2. Monitores hidráulicos

Utilizan agua a presión para romper el suelo y extraer los aluviones auríferos; por ello su actividad depende de la existencia de ríos cercanos. Cada equipo consta de una motobomba que proyecta un chorro de agua (para romper el suelo; Figura 3) y otra que succiona el material desprendido y lo transporta al ‹tame›. En este proceso se agrega mercurio, el cual forma una amalgama con el oro. El ‹tame› es una especie de canal abierto, inclinado, donde pasa el material fluido con el fin de que las partículas de oro y de mercurio queden atrapadas en una alfombra tipo grama artificial (Figura 4).

Figura 3

Chorro de agua a presión usado en la minería de monitor hidráulico

Figura 4

El ‘tame’ usado en la minería de monitor hidráulico

Cada cierto tiempo se detiene toda la actividad, se lavan las alfombras, se recupera el oro y el mercurio; el mercurio se coloca en una superficie de metal y se le aplica calor para que se evapore; toda esta última fase se denomina ‹resumen› (Figura 5).

Figura 5

‘Resumen’ (evaporación del mercurio por aplicación de calor)

Estos mineros no saben exactamente dónde hay oro, van probando y donde consiguen riqueza profundizan el ‹hueco›; cuando se termina el oro, abandonan el sitio y se van a otro lugar (Figura 6).

Figura 6

‘Huecos’ resultantes de la minería de monitor hidráulico

En esta operación existe una organización: el dueño de las máquinas (normalmente alguien con poder económico y político, que muy rara vez va al área de trabajo), el capataz o encargado y los trabajadores (unas 6 personas); entre estos niveles se reparten las ganancias en proporciones que frecuentemente se asignan en 30-30-40 %.

Los impactos ambientales asociados son: destrucción extensiva de la vegetación, del hábitat de la fauna, de los suelos, de la topografía de los ríos (Figura 7) y contaminación del agua por el acarreo de sedimentos y mercurio.

Figura 7

Destrucción de los ríos por la minería de monitor hidráulico

2.3. Balsas

Son estructuras flotantes con las cuales se extraen sedimentos auríferos del fondo de los ríos, mediante succión con una motobomba. El extremo de la manguera es dirigido por un buzo que camina en el fondo del río, ayudado por cinturones de plomo.

En la balsa existe una especie de ‹tame›, donde se agrega mercurio, con funciones similares a la utilizada en los monitores hidráulicos (Figura 8). Esta modalidad tiene una organización laboral análoga a la anterior.

Figura 8

Minería en balsa

Los impactos ambientales asociados son: alteración de la topografía del río y contaminación extensiva de las aguas con sedimentos y mercurio (Figura 9).

Figura 9

Contaminación de los ríos por la minería en balsa

2.4. Galerías pequeñas

Son túneles de 1 m de diámetro (aproximado) y hasta 80 m de profundidad construidos con máquinas pequeñas (Figura 10). Se utiliza un martillo perforador neumático (‹ploga›), corto y liviano, para fragmentar la roca y también se hacen perforaciones con taladros para ejecutar pequeñas voladuras. Las personas y los materiales bajan y suben con una cuerda atada a un torno manual denominado ‹machina› (Figura 11).

Figura 10

Galerías pequeñas

Figura 11

‘Machina’ utilizada en las galerías pequeñas

La roca fragmentada es procesada en la superficie con un ‹molino› y con mercurio (Figura 12). En esta modalidad la organización laboral es similar a las de monitores hidráulicos y balsas.

Figura 12

Pequeños molinos para la fragmentación de la roca

Los impactos ambientales asociados son: alteración a pequeña escala de la vegetación y de los ríos.

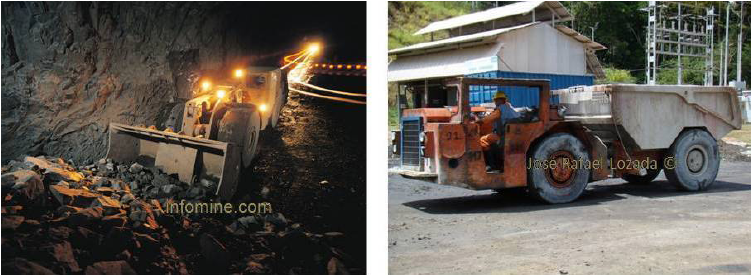

2.5. Galerías industriales

Son túneles de 5-10 m de diámetro y hasta 600 m de profundidad, abiertos mediante perforaciones y explosiones muy controladas (Figura 13).

Figura 13

Perforación de veta para voladura en Galerías Industriales

Utilizan maquinaria pesada y tecnología que requiere altas inversiones y organización empresarial. El acceso para personal, maquinaria y extracción del mineral se hace con ascensores industriales o túneles con recorrido en forma de helicoide. La voladura tiene el único objetivo de fragmentar la roca, ese material se carga en camiones adaptados a los túneles y se lleva a la superficie (Figura 14).

Figura 14

Movilización de material fragmentado en Galerías Industriales

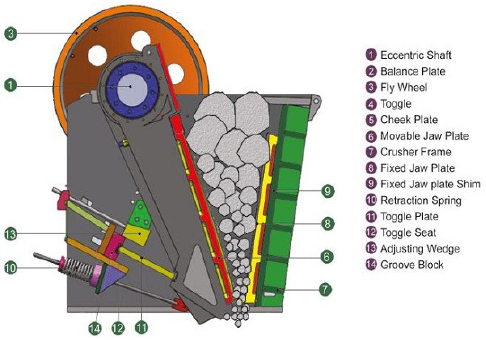

En la superficie el material se lleva a una planta procesadora (Figura 15) donde se tritura la roca, hasta volverla polvo, y se usa cianuro para separar el oro.

Figura 15

Diagrama de una planta industrial trituradora de roca. La mandíbula derecha (verde) es fija; cuando la mandíbula izquierda (roja) se mueve, hace una fragmentación de las rocas que entran por la parte superior, que inclusive llegan a tener hasta 1 m de diámetro

Imagen tomada de: http://www.greatwallcrushers.com

Los impactos ambientales asociados son: alteración de la vegetación en una escala muy reducida.

2.6. Excavación superficial industrial

Utiliza explosivos y maquinaria pesada para desprender el mineral a cielo abierto (Figura 16). El material fragmentado es transportado a una planta de procesamiento donde se tritura la roca (en una planta similar al caso anterior) y también se usa cianuro para separar el oro.

Figura 16

Excavación Superficial Industrial (Mina El Choco, El Callao)

Los impactos ambientales asociados son: destrucción de la vegetación, alteración de la topografía en espacios grandes (hasta unas 500 ha por cada mina), destrucción del suelo, generación de ruidos y polvo, desplazamiento de fauna.

3. Medidas de control para la afectación del suelo y de la vegetación

La minería de monitores hidráulicos, balsas y galerías pequeñas se podrían agrupar en lo que comúnmente se denomina ‹pequeña minería›. Estas modalidades, en su gran mayoría, actualmente se desarrollan de manera ilegal, sin contratos, ni concesiones, ni regulaciones ambientales. Por lo tanto, no ejecutan medidas de control (ni preventivas, ni correctivas, ni mitigantes) para contrarrestar los impactos ambientales que generan. Por su parte, la ‹minería industrial› (excavaciones superficiales y grandes galerías) se desarrollan bajo contratos o concesiones que otorga el Estado, deben elaborar estudios de impacto ambiental y ejecutar las correspondientes medidas de control. Habrá fallas si no se hace la supervisión que se requiere; pero, en este trabajo se reportan casos exitosos del control ambiental ejecutado.

En áreas abandonadas del río Chicanán, donde trabajaron monitores hidráulicos, después de unos 20 años, se observa una cierta recuperación natural de cobertura vegetal (Figura 17) con especies pioneras herbáceas, trepadoras, arbustivas y arbóreas como Acacia cfr. articulata, Cecropia angulata, C. sciadophylla, Solanum asperum, Dimerocostus strobilaceus, Ipomoea phyllomega y Vismia sp., (observación personal). Eso no significa que esté resuelto el problema del mercurio pero, al menos, hay una recuperación de la cobertura vegetal.

Figura 17

Incipiente recuperación de vegetación en el río Chicanán

Las empresas que generan afectaciones de la topografía, los suelos y la vegetación desarrollan labores de restauración mediante las siguientes operaciones: retiro y resguardo de la capa de materia orgánica del suelo, relleno de los espacios para recuperar la topografía en la manera más similar posible a las condiciones originales, re-colocación de la capa de materia orgánica, distribución de semillas e implantación de especies herbáceas (Urochloa sp. y Chrysopogon zizanioides) y arbóreas de rápido crecimiento (Acacia mangium, Enterolobium ciclocarpum, Parkia nitida, Samanea saman y Swietenia macrophylla). Con estas medidas, se procura evitar la erosión en la forma más rápida posible. Estas técnicas tuvieron una efectividad bastante aceptable en concesiones como Simón Bolívar-Sector La Camorra y Choco 4-El Callao (Figuras 18 y 19).

Figura 18

Vista cercana de la restauración de escombreras ubicadas en áreas explotadas mediante excavación superficial industrial (Mina El Choco, sector El Callao)

Figura 19

Restauración de escombreras ubicadas en áreas explotadas mediante excavación superficial industrial (Mina El Choco, sector El Callao)

4. Contaminación generada durante la fase de procesamiento de material aurífero y sus respectivas medidas de control

Los ‹pequeños mineros› usan mercurio, pues este metal forma una amalgama que puede atrapar el oro fino, mediante una tecnología muy rudimentaria. Cuando el mercurio llega al agua es procesado por ciertas bacterias que forman metil-mercurio. Este compuesto es absorbido por el plancton y luego pasa a la cadena trófica, llegando a ser consumido por los seres humanos, a través del pescado.

Los vapores de mercurio que se generan durante el ‹resumen› pueden ser aspirados por los propios trabajadores y otras personas que se encuentren en lugares cercanos (hasta 20 m de distancia).

En los humanos el mercurio puede generar ‹Mal de Minamata› (alteraciones genéticas y deformaciones musculares) e ‹Hidrargirismo› (temblor fino distal, dolores de cabeza, encías inflamadas y pigmentadas, trastornos gastro-intestinales y cataratas). Un trabajo realizado en el Bajo Caroní (Rodríguez et al., 1990) detectó contaminación en un 69 % de los mineros y en 37 % de los habitantes del área de influencia inmediata. En la cuenca del río Caura también se consiguieron evidencias de contaminación en el cabello de mujeres indígenas (Cortes, 2013): el promedio fue 9,4 mg/kg (el «valor permisible» es 2 mg/kg), un 37 % tenían valores ≥ 10 mg/kg, un 7 % supera 20 mg/kg y en un caso se detectó 45 mg/kg.

El uso del mercurio está prohibido, pero existen las llamadas ‹retortas› que evitan el escape de vapores (Figura 25); sin embargo, tal vez por tradición, los mineros se niegan a usar este artefacto. La amalgama se coloca en un recipiente metálico inferior cerrado, se le aplica calor a esta parte, el mercurio se evapora, se moviliza por el tubo, se condensa en el recipiente superior y en la parte inferior queda el oro.

Figura 20

‘Retorta’ diseñada para evitar la fuga de gases de mercurio

En el suelo y/o el agua, el mercurio contaminante podría ser recapturado mediante técnicas de bioremediación con plantas (ejemplo: Arabidopsis thaliana, según Sinha et al., 2009) o con bacterias transgénicas (Ruiz et al., 2011). En Venezuela, se encontró que Lemna minor tiene una eficiencia de remoción de 30 % (en 22 días) del mercurio que está en aguas contaminadas (Arenas et al., 2011). Los resultados antes mencionados corresponden a investigaciones realizadas en laboratorios; pero, en Venezuela no se conocen experiencias de este tipo en condiciones reales en terrenos afectados por minería.

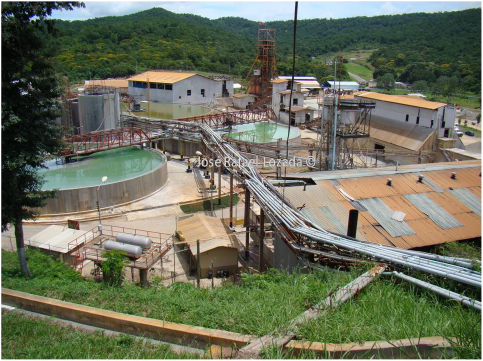

Por otra parte, el cianuro es utilizado en la mayoría de las operaciones mineras industriales. Al agregar cianuro (NaCN) a un lodo aurífero, se produce un compuesto (NaAu(CN)2) que luego, en presencia de zinc (Zn), genera un precipitado (Na2Zn(CN)4) y oro libre (Au), (Márquez, 1980). El cianuro es letal pero, en una planta de procesamiento muy avanzada, podría ser reciclado hasta en un 90 %; la planta de Minervén (El Callao) se diseñó para recuperar más del 50 % de ese compuesto (Figura 21).

Figura 21

Planta de cianuración de Minervén (El Callao)

En otros procesos industriales, el cianuro residual sale de la planta y se almacena en ‹lagunas de colas›. Estas lagunas tienen un diseño que permite almacenar el agua y sedimentos contaminados en un espacio confinado, sin llegar a los cauces cercanos (Figuras 22 y 23). En contacto con la luz del sol y a temperatura ambiente, el cianuro se descompone en otros elementos con muy bajo poder de contaminación (Ou & Zaiddi, 1995).

Figura 22

Efluente con cianuro, depositado en las lagunas de colas

Figura 23

Agua en reposo, en las lagunas de colas

Este sistema tiene el riesgo de un desborde o un rompimiento de los diques, lo cual traería como consecuencia que el cianuro llegue a los cauces cercanos; en Guyana y Brasil han ocurrido accidentes de ese tipo. Sin embargo, hasta el presente, tales situaciones no se han reportado en Venezuela y las plantas de cianuración existentes cumplen con la normativa ambiental.

Existen otros procesos industriales que fácilmente pueden degradar el cianuro de manera rentable y cumpliendo estrictas normas ambientales de varios países: uso de peróxido de hidrógeno (H2O2), del SO2 y la clorinación alcalina (Botz & Stevenson, 1995).

Cuando el espacio destinado a una laguna de colas se satura con sedimentos, se clausura dicha laguna y posteriormente debe hacerse la restauración ecológica; en Venezuela hay experiencias exitosas de esta medida de control en la mina Choco 4 - El Callao, con establecimiento de especies herbáceas y plantaciones de Tabebuia rosea (Figura 24).

Figura 24

Recuperación de cobertura vegetal en una laguna de colas clausurada

5. Aspectos sociales de la minería

La minería se ha convertido en la principal actividad productiva en el sur de Guayana, pero no hay cifras oficiales sobre la cantidad de personas que trabajan en esta actividad. En 2012, el antropólogo Sergio Milano (profesor de la Universidad Nacional Experimental de Guayana - UNEG) expresó que tal vez llegaban a 50.000 mineros (http://www.reportero24.com/2012/02/alto-paragua-en-las-minas-la-fuerza-sustituye-la-legalidad-i-ii/). Para 2016, pudiera haber 150.000 personas que de manera directa e indirecta dependen de la minería (http://prodavinci.com/2016/08/23/actualidad/el-arco-minero-del-orinoco-ambiente-rentismo-y-violencia-al-sur-de-venezuela-por-carlos-egana/). Aquí pudieran incluirse no sólo los mineros, también hay prostitutas, transportistas (por vía terrestre, acuática y aérea) y comerciantes (que suministran combustible, vestidos, alimentos, licores y electrodomésticos).

A finales del siglo XX se hicieron esfuerzos para organizar la pequeña minería mediante asociaciones y cooperativas. En Nuevo Callao se encontró una cooperativa que había prohibido la prostitución, la venta de licores y de drogas; en Las Claritas, la cooperativa Los Rojas concretó un acuerdo con la empresa Placer Dome para recibir asesoría geológica, evaluación de impacto ambiental y medidas de control ambiental (Franco et al., 1997 y observación personal). La pequeña minería fue reconocida en la Ley de Minas de 1999, que indica la siguiente definición: «… período que no excederá de diez (10) años… superficie no será mayor de diez (10) hectáreas, para ser laborada por un número no mayor de treinta (30) trabajadores…».

El difícil proceso de organización, que se venía ejecutando, quedó totalmente anulado con la inauguración de la Misión Piar (2004) que incluyó «no sólo créditos, sino también maquinarias, motobombas y tuberías» (Diario El Universal, 2004); «… fue creada para pequeña minería»; antes el Estado luchaba contra el impacto ambiental de la minería, ahora la propia Presidencia fomentaba la forma más destructiva de minería (monitores hidráulicos). En teoría, esta Misión también pretendía una ‹reconversión› donde los mineros abandonaran su actividad y se dedicaran a labores como la agricultura y el turismo; no es necesario señalar que esa intención no se logró.

Los derechos para ejercer la pequeña minería fueron eliminados en 2011 por efecto del Decreto con rango, valor y fuerza de ley orgánica que reserva al Estado las actividades de exploración y explotación del oro, así como las conexas y auxiliares a éstas. Sin embargo, esto no ha tenido ningún efecto en la práctica, puesto que actualmente miles de pequeños mineros continúan su actividad de manera ilícita.

A pesar de la enorme cantidad de riqueza que en algún momento han tenido, las personas vinculadas a la pequeña minería tienen un nivel de vida deplorable. Es frecuente observar ranchos, en la propia zona de explotación, donde viven familias enteras con niños que, muy probablemente, no van a la escuela e inclusive se incorporan a las actividades mineras (Figuras 25 y 26).

Figura 25

El rancho, el tame y los niños en un sector de Las Claritas

Figura 26

Joven, menor de edad, trabajando en una mina de Las Claritas

Según Milano (2008): «… Las actividades … reconocidas como ‹del Diablo› son necesarias para la aparición del metal … por ejemplo, tomar licor, festejar en bares, brindar a los amigos, gastar dinero en ‹mujeres›, regalar parte del oro encontrado … aunque explícitamente no son de obligatorio cumplimiento, forman parte implícita de la conducta social del minero … condicionan que el oro ‹vuelva a aparecer› … ahorrar dinero, comprar ropa, gastos en educación, comida y cosas para el hogar … ‹son cosas de Dios›; pero ‹contrarias al oro mismo›; por tanto, ‹realizarlas impedirá que el oro aparezca› …»

Adicionalmente, toda la pequeña minería implica concentraciones humanas en lugares donde antes había ecosistemas no perturbados; además, se generan pozos que antes no existían y eso favorece la proliferación de poblaciones de distintas especies de Anopheles sp., que transmiten el paludismo. Grillet et al. (2009) indican que la capacidad de dispersión de estos mosquitos oscila entre 1 y 5 km desde los cuerpos de agua donde depositan sus huevos. Laguna et al. (2010) demostraron que en el municipio Sifontes del estado Bolívar ha ocurrido un aumento evidente de los casos de paludismo y eso, muy probablemente, se debe a la acción de la minería.

Por su parte, la minería industrial está obligada a cumplir con toda la legislación vigente en Venezuela, en lo que se refiere a aspectos laborales, seguro social y seguridad laboral. Por lo tanto se ha observado que, aunque pudieran existir algunas fallas, sus trabajadores gozan de contratos colectivos, posibilidad de una jubilación, atención médica, programas de ayuda para vivienda y dotación de equipos de seguridad personal.

Otro aspecto que se debe resaltar es que algunas comunidades indígenas se han entregado, desde 2006, a la práctica de la minería de monitores hidráulicos; existen abundantes reportes de esa situación en la prensa nacional y eso está afectando algunos lugares de la Zona Protectora Sur del Estado Bolívar, Reserva Forestal El Caura y Parque Nacional Canaima. Ante esta situación, la antropóloga Nalúa Silva (2012) ha señalado el efecto devastador que la mina tiene sobre la naturaleza y las etnias; teniendo como resultado final la pérdida de la identidad cultural y la desaparición del pueblo indígena como tal. Son procesos ecocidas y etnocidas.

El difícil cuadro social de la minería se complicó por la aparición (aproximadamente en 2010) de los denominados ‹Sindicatos Mineros›; estos no son sociedades de trabajadores para defender sus derechos laborales. En el caso de las minas, son agrupaciones delictivas, con abundante y moderno armamento, que han sometido a los mineros para cobrarles cuotas de su producción aurífera, a cambio de una supuesta ‹protección›. De esta manera, cada mina se transforma en una fuente de riqueza que se constituye en objetivo para ser controlado por un ‹sindicato›; distintos sindicatos luchan con barbarie hasta que alguno logra el dominio. Su proliferación es la evidencia más palpable de la ausencia del Estado en una política coherente de desarrollo minero (Correo del Caroní, 2016).

6. ¿Incoherencia institucional?

En 2014 se eliminó el Ministerio del Ambiente y de los Recursos Naturales (MARN) y se creó un Ministerio de Vivienda, Hábitat y Ecosocialismo; las protestas por esta acción fueron bastante intensas e incluyeron a miembros del partido de gobierno.

Como una manera de revertir la situación, en 2015 se creó el Ministerio de Ecosocialismo y Aguas; pero esos cambios institucionales y administrativos condujeron a un deterioro significativo de las condiciones laborales del personal y de los recursos para cumplir con su trabajo («Crisis laboral en el Ministerio de Ecosocialismo», laverdad.com, 28 de abril de 2015).

En 2016 se aclaró la finalidad de esa orientación gubernamental:

-

Se creó la Compañía Anónima Militar de Industrias Mineras, Petrolíferas y de Gas (CAMIMPEG), adscrita al Ministerio de La Defensa, que tiene entre sus funciones: «Todo lo relativo a las actividades lícitas de servicios petroleros, de gas y explotación minera en general, sin que esto implique limitación alguna…» (Decreto 2.231, Gaceta Oficial 40.845 del 10/02/2016). Ese es un asunto bastante controversial porque las fuerzas armadas no han sido eficientes en el control de la minería ilegal, ni de sus elementos conexos: combustible, maquinarias, explosivos, mercurio, armas, licores, etc.

-

Se decretó un Arco Minero, con una superficie aproximada de 112.000 km2, orientado a la explotación de varios minerales, principalmente en la zona norte del estado Bolívar.

-

Se decretó un Ministerio de Desarrollo Minero Ecológico, cuyas funciones son «el diseño de las políticas sectoriales del sector minero, conducción de la certificación de reservas, diseño, fiscalización y gestión de la minería, con profundo respeto al ser humano y al ambiente» (http://www.el-nacional.com/politica/creado-ministerio-Desarrollo-Minero-Ecologico_0_862114152.html). La creación de este nuevo ministerio pseudo-ambiental, paralelo al Ministerio de Ecosocialismo y Aguas, fue pensado a la medida de las necesidades de la explotación propuesta con el Arco Minero; constituye un peligroso antecedente para el futuro del País, porque anula la acción de funcionarios (antiguos empleados del MARN), con larga experiencia en los controles ambientales a distintos proyectos que pudieran generar impacto en la naturaleza.

7. Conclusiones

Existen formas de minería que son muy impactantes al ambiente y que deberían ser eliminadas: monitores hidráulicos y balsas. Las galerías pequeñas deben cambiar el mercurio como sistema de extracción del oro puro. La excavación superficial industrial genera fuertes impactos, pero en espacios bien definidos, lo que amerita medidas de control muy intensivas y con una estrecha supervisión por parte del Estado. La minería artesanal y las galerías industriales son las formas que producen menos impacto. En todo caso, cualquier proyecto que pueda generar perjuicios a la naturaleza o a las personas, debe cumplir todo el mecanismo de gestión ambiental para evitar daños relevantes.

Se ha observado que en Venezuela existen actividades mineras que cumplen con la normativa ambiental. Hay una experiencia técnica que ha logrado restaurar la vegetación en áreas degradadas y ha evitado la contaminación del agua con cianuro.

Una prohibición TOTAL de la minería es inviable. Las miles de personas que actualmente dependen de la minería, deberían ser orientadas a las formas donde se puedan controlar los impactos ambientales en los aspectos físico-naturales y sociales.

Actualmente, no existe una institucionalidad que garantice el cumplimiento de la normativa ambiental venezolana, por lo tanto es inaceptable la propuesta de desarrollo del Arco Minero.

8. Referencias citadas

ARENAS, A.; MARCÓ, L. y G. TORRES. 2011. «Evaluación de la planta Lemna minor como biorremediadora de aguas contaminadas con mercurio». Avances en Ciencias e Ingeniería, 2(3): 1-11.

BERRY, P.; HUBER, O. & B. HOLST. 1995. «Floristic Analysis and Phytogeography». En: J. STEYERMARK, P. BERRY & B. HOLST (Ed.). Flora of the Venezuelan Guayana. (Vol I), pp. 161-191. Missouri Botanical Garden, Timber Press. St. Louis, Portland, USA.

BOTZ, M. & J. STEVENSON. 1995. «Cyanide, dispelling the myths - Process economics». Mining Environmental Management, 13-16.

CABRERA, A. y A. WILLINK. 1973. Biogeografía de América Latina. Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos. Washington, USA.

CORTES, M. 2013. Contaminación mercurial en los Ye´kwana y Sanema de la cuenca del Caura. Foro «Contaminación por mercurio en la Guayana Venezolana: Diálogos para la acción. Disponible en: http://es.slideshare.net/redaravenezuela/contaminacin-mercurial-en-los-yekwana-y-sanema-de-la-cuenca-del-caura. [Consulta: mayo, 2016].

DECRETO N° 295, CON RANGO y FUERZA DE LEY DE MINAS. Gaceta Oficial de la República de Venezuela, Número N° 5.382 Extraordinario. Caracas, martes 28 de septiembre de 1999.

DEZZEO, N. y H. FÖLSTER. 1994. «Los suelos - Ecología de la altiplanicie de la Gran Sabana». Scientia Guaianae, 4: 45-86.

DIARIO CORREO DEL CARONÍ. 2016. Bandas que operan al sur de Bolívar adoptan prácticas del pranato carcelario y de las mafias de la construcción. (10 de marzo). Puerto Ordaz, Venezuela.

DIARIO EL UNIVERSAL. 2004. La Misión Piar fue creada para pequeña minería. (4 de julio). Caracas, Venezuela.

EWEL, J.; MADRIZ, A. y J. TOSI. 1968. Zonas de Vida de Venezuela. Memoria Explicativa sobre el Mapa Ecológico. MAC-FONAIAP. Caracas, Venezuela.

FÖLSTER, H. 1986. «Forest-savanna dynamics and desertification processes in the Gran Sabana». Interciencia, 11: 311-316.

FÖLSTER, H.; DEZZEO, N. & J. PRIESS. 2001. «Soil-vegetation relationship in base-deficient premontane moist forest–savanna mosaics of the Venezuelan Guayana». Geoderma, 104: 95-113.

FRANCO, W. 1988. Los suelos del Lote Boscoso San Pedro y Reservas Forestales Imataca, Guarapiche y Ticoporo. Facultad de Ciencias Forestales y Ambientales, Universidad de Los Andes. Mérida, Venezuela. Trabajo de ascenso para la categoría de Profesor Titular. (Inédito).

FRANCO, W.; LOZADA, J.; LEÓN, J.; AGUILAR, W.; ARENDS, E.; VIDAL, R.; PERNÍA, E. y O. CABELLO. 1997. La situación actual de la Reserva Forestal Imataca y propuestas para orientar su ordenamiento. Informe aprobado para su publicación por el Consejo de la Facultad de Ciencias Forestales y Ambientales. Universidad de Los Andes. Mérida, Venezuela. (Inédito).

GOOD, R. 1974. The geography of the flowering plants. 4th edition. Longmans. London, UK.

GRILLET, M.; MARTÍNEZ, J. y R. BARRERA. 2009. «Focos calientes de transmisión de malaria: Implicaciones para un control orientado y efectivo en Venezuela». Boletín de Malariología y Salud Ambiental, 49(2): 193-208.

HUBER, O. y C. ALARCÓN. 1988. Mapa de la Vegetación de Venezuela. MARNR, Natural Conservancy. Caracas, Venezuela.

LAGUNA, J.; LEÓN, R. y M. GRILLET. 2010. Aplicación de la modelización ARMAX a la dinámica de la malaria. En: V Jornada de Matemática y Soluciones Aplicadas. Universidad Central de Venezuela. Disponible en: http://www.matematica.ciens.ucv.ve/modelos/Descargas/Libro_V_Jornada2010.pdf. [Consulta: mayo, 2016].

LOZADA, J. y E. ARENDS. 2000. «Aspectos ambientales de los diferentes tipos de minería de oro, desarrollados en la Reserva Forestal Imataca». Revista Forestal Latinoamericana, 15(27): 81-99.

LOZADA, J.; SORIANO, P. y M. COSTA. 2014. «Relaciones suelo-vegetación en una toposecuencia del Escudo Guayanés, Venezuela». Revista de Biología Tropical (International Journal of Tropical Biology), 62(1): 385-401.

MINISTERIO DEL AMBIENTE y DE LOS RECURSOS NATURALES - UNIVERSIDAD CENTRAL DE VENEZUELA (MARN-UCV). 2003. Bases técnicas para el ordenamiento territorial de la Reserva Forestal Imataca. Caracas, Venezuela.

MÁRQUEZ, L. 1980. Cianuración del mineral de oro de El Callao. Facultad de Ingeniería, Universidad de Los Andes. Mérida, Venezuela. Trabajo de grado para optar al título de Ing. Químico. (Inédito).

MILANO, S. 2008. «Símbolo y objeto de la minería de oro y diamante en la subjetividad del minero en pequeña escala». Kuawäi, 1(1): 40-56.

OU, B. & A. ZAIDDI. 1995. «Cyanide, dispelling the myths - Natural degradation». Mining Environmental Management, 5-7.

PACHECO, C.; AGUADO, I. y D. MOLLICONE. 2011. «Las causas de la deforestación en Venezuela: un estudio retrospectivo». BioLlania (Edición Especial), 10: 281-292.

RIVAS-MARTÍNEZ, S.; NAVARRO, G.; PENAS, A. & M. COSTA. 2011. «Biogeographic Map of South America. A preliminary survey». International Journal of Geobotanical Research, 1: 21-40.

RODRÍGUEZ, M.; CARREÑO, P. y S. GARCÍA. 1990. Contaminación mercurial en mineros y afines del Bajo Caroní. PLEXUS C.A. - Medicina Ocupacional. Ciudad Guayana, Venezuela. (Inédito).

RUIZ, O.; ALVAREZ, D.; GONZÁLEZ-RUIZ, G. & C. TORRES. 2011. «Characterization of mercury bioremediation by transgenic bacteria expressing metallothionein and polyphosphate kinase». BMC Biotechnology, 11(1): 82-89.

SILVA, N. 2012. Alto Paragua: en las minas la fuerza sustituye la legalidad. Disponible en: http://www.reportero24.com/2012/02/alto-paragua-en-las-minas-la-fuerza-sustituye-la-legalidad-i-ii/

SINHA, R.; VALANI, D.; SINHA, S.; SINGH, SH. & S. HERAT. 2009. «Bioremediation of contaminated sites: a low-cost nature›s biotechnology for environmental clean up by versatile microbes, plants & earthworms». En: T. FAERBER & J. HERZOG (Ed.). Solid Waste Management and Environmental Remediation. pp. 1-72. Nova Science Publishers. New York.