“Yo lo aprendí solo... y a mí, mi abuelo me enseñó”. Enseñanza y transmisión de la música de tamborileros (aj jobeno)

“Yo lo aprendí solo... y a mí, mi abuelo me enseñó”. Enseñanza y transmisión de la música de tamborileros (aj jobeno)

Cuicuilco, vol. 23, núm. 66, pp. 149-174, 2016

Instituto Nacional de Antropología e Historia

Resumen: La música de tamborileros (aj jobeno) es una de las tradiciones más importantes de la cultura Yokot’an (Chontal de Tabasco), presente en sus rituales más significativos (Danza del baila viejo, las ofrendas y la veneración a los muertos, entre otros) y en su cotidianidad (desde festivales escolares hasta mítines políticos). Desde la segunda mitad del siglo XX, los aj jobeno trascendieron la esfera ritual de las comunidades indígenas hasta erigirse actualmente como la música representativa de Tabasco. Este trabajo tiene el objetivo de destacar la ardua labor de dos yoko yinikob (“hombres verdaderos”) —de Tucta, Nacajuca—, que mediante la transmisión, enseñanza y difusión de esta tradición musical contribuyeron al mantenimiento y vigencia de esta música en tierras chontales.

Palabras clave: música indígena, tradición, enseñanza, identidad, etnografía.

Abstract: Drummer music (aj jobeno) is one of the most important traditions of the Yokot’an culture (the Chontal of Tabasco), it is present in the most significant of their rituals (the Dance of the Old Man, offerings, and the veneration of the dead, among others) and in everyday life (from school festivals to political meetings). From the second half of the 20th Century, the aj jobeno have transcended the ritual sphere of the indigenous communities to become the present day musical representatives of Tabasco State. This paper emphasizes the arduous work of two yoko yinikob (“true men”) —from Tucta, Nacajuca—, who, through the transmission, teaching and diffusion of this musical tradition, have contributed to the continuance and present-day validity of this music throughout the Chontal lands.

Keywords: Indigenous music, tradition, teaching, identity, ethnography.

Introducción

El estudio antropológico de la música da por sentado que para su investigación es necesario e imprescindible el trabajo etnográfico, no sólo porque el estudio del contexto de la música requiere un conocimiento profundo de esa realidad, sino también porque el trabajo etnográfico, el diálogo, las experiencias compartidas, son el sello distintivo de la antropología. El mismo Blacking —en una entrevista realizada por Keith Howard, “Un homme musical. Entretien avec John Blacking”— reflexionaba al respecto de la labor etnográfica y lo que sus colegas contemporáneos musicólogos y etnomusicólogos realizaban:

Estaba frustrado por el tipo de turismo de investigación en que estábamos enfrascados, que no favorecía para nada un estudio musical profundo. Tenía la convicción de que expediciones tan breves eran insuficientes y que sólo un contacto prolongado, en el estilo propiamente antropológico, permitiría conocer la lengua, la estructura social y el contexto cultural que sostiene la música grabada [Blacking 2006: 10].

Un aspecto que considero sustancial al momento de realizar el trabajo etnográfico es la relación con el otro, el vínculo entre individuos e intersubjetividades. Blacking también señala que uno de los rasgos característicos de la música —como fenómeno social— es que ayuda a mantener y reforzar las relaciones entre seres humanos. Tal como menciona Marie-Odile Marion [1997: 174] al hablar del trabajo antropológico y etnográfico, y la correspondencia que se mantiene entre el investigador y los sujetos a quienes investiga: “La comunicación sensible entre ambos, nutrida de confidencias, anécdotas, sentimientos y las más diversas emociones, se constituye gracias a la convivencia y los esfuerzos de comprensión mutua de parte de quienes se atreven a sondear en la intimidad de lo ajeno”.

El trabajo etnográfico me permitió constatar que esta música tiene lugar en cada acontecimiento importante de la vida Yoko t’an , proceso en el cual, como investigador, entretejí relaciones de respeto mutuo y de diálogo intersubjetivo con quienes hacen posible esta práctica musical, músicos, lauderos, danzantes y gente que escucha y disfruta esta música. Aspecto que incidió en la decisión de reconocer la vida y trayectoria de dos seres humanos que me enseñaron mucho sobre ser Yoko t’an y ser aj joben (tamborilero).

La presencia de los aj jobeno (tamborileros) en Tucta es imprescindible cuando de sus rituales más importantes se trata: “La danza del Baila Viejo”, la fiesta del santo patrón Santiago Apóstol, los festejos en honor a otros santos católicos y a la Virgen de Guadalupe, las ofrendas dedicadas a la siembra, y la veneración a los muertos. Por supuesto, tiene lugar adaptándose a los nuevos tiempos, como lo demuestra la adecuación de géneros musicales populares que no formaban parte de esta práctica, como los zapateados, cumbias y otros géneros de moda, ahora ejecutados con pito de carrizo y tambores. Esto permite que los aj jobeno se mantengan vigentes y con mucha fuerza en las prácticas y tradiciones Yoko t’an de Tucta .

En principio, el presente artículo parte de reflexionar sobre la importancia de los sujetos que hacen que la música sea posible. En el caso de la música de los aj jobeno, el objetivo es destacar la invaluable labor de enseñanza y transmisión de saberes musicales de don Fernando Hernández Isidro, yoko yinik (“hombre verdadero”), reconocido como el último unk yinik (“maestro de maestros”). A través de una semblanza de su vida y un repaso por numerosas entrevistas que le realizaron se pretende rendir un homenaje a su labor como músico pitero, tamborilero, constructor de instrumentos, y maestro de cuatro generaciones de aj jobeno , quien tuviera un papel preponderante no sólo en el poblado de Tucta, sino en todo el estado de Tabasco.

Además, este escrito se propone abordar (a través del trabajo etnográfico fundamentalmente) el papel de Fausto Hernández Román, nieto de don Fernando, quien actualmente se ha adjudicado —merecidamente y con honor— el papel de su abuelo en la enseñanza, difusión y transmisión de esta tradición musical en tierras chontales.

Los tamborileros de Tucta, tradición que mantuvo viva don Fernando

Actualmente, los Yoko t’an (también conocidos como Chontales de Tabasco) se encuentran ubicados en la zona de la llanura costera del Golfo de México; ocupan seis municipios de Tabasco: Jonuta, Centla, Centro, Macuspana, Jalpa de Méndez y Nacajuca [INALI, 2010: 250-252]. En este último la población indígena es mayoritaria, a diferencia de los otros municipios, donde se encuentra establecida en ciertas áreas. Aquí se localiza el corredor Biji Yoko t’an ,1 donde se asientan la mayoría de las comunidades de este grupo étnico.

Una de las tradiciones más arraigadas tanto a su cotidianidad como a su cosmovisión, y a los principales acontecimientos rituales de la vida Yoko t’an , es la música de los tamborileros, los aj jobeno . Los tamborileros son un grupo musical conformado por una cantidad variable de integrantes, como mínimo tres, quienes ejecutan dos tipos de instrumentos: el primero, un aerófono o de viento al que llaman pito o flauta de carrizo , de siete orificios, con tapón de cera de abeja en la boquilla en forma plana y, el segundo, consistente en dos tambores bimembranófonos (de dos parches) de distintos tamaños, a los que llaman macho ( bajo ) y hembra ( requinto ), anteriormente construidos de cedro ( Cedrela odorata Linnaeus ) y sauce ( Salix humboldtiana ).

En la actualidad, la deforestación en Tabasco ha orillado a los constructores, lauderos o artesanos —como los constructores de tambores se definen a sí mismos— a utilizar distintas maderas, como el chinín ( Persea schiedeana Nees ) y el aguacate criollo ( Persea Americana ), por ejemplo. El parche para los tambores se hacía de piel de venado, ahora es sustituido por piel de chivo. Estos tambores son sujetados con un aro de bejuco —no ha sido modificado en ningún sentido— tensado con henequén, el cual fue reemplazado con cuerda o hilo encerado (véanse foto 1 y 2).

Foto 1

Tambores chontales

Foto: Manuel Alejandro López Jiménez, 2013.

Foto 2

Pitos o flautas de carrizo

Foto: Manuel Alejandro López Jiménez, 2013.

La tradición musical de los tamborileros es sumamente importante en la vida de los Yoko t’an , pues al escuchar su música ellos recuerdan las jornadas en el campo, las cosechas, la veneración de sus difuntos, la conexión humano-naturaleza. Vinculan su pasado con el presente, como en el caso de uno de sus rituales más importantes: el Ak ok tuba noxib , la “Danza del Baila Viejo”, que en su cosmovisión es una danza para rendir reverencia al hombre antiguo que llegó a sus tierras y les enseñó a sembrar y cultivar, en el que la presencia de la música de tamborileros es indispensable. Por supuesto, la música de los tamborileros no se mantiene inamovible o estática, pues en la segunda mitad del siglo XX atravesó por diversos cambios, tanto en la instrumentación como en el repertorio que interpretan, aunque no así en su significación e importancia en los rituales Yoko t’an más relevantes.

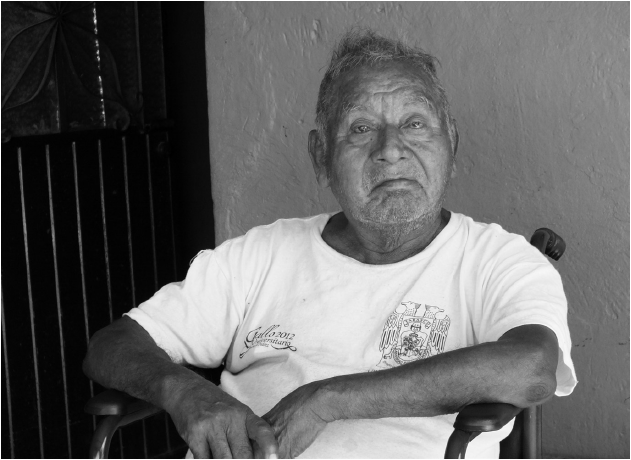

La presencia de don Fernando Hernández Isidro (†) fue fundamental: mantuvo viva la tradición de ser pitero, aj joben (tamborilero) y constructor de jobeno (tambores) en Tucta, poblado del municipio de Nacajuca. Él fue un Yoko Yinik que desde la edad de los 15 años interpretó y enseñó la música de tamborileros. Siempre fue de los más reconocidos en esta práctica, no sólo por su ejecución musical del pito y el tambor, sino también por su capacidad de construir los instrumentos (foto 3).

Foto 3

Última foto tomada a don Fernando Hernández Isidro

Foto: Manuel Alejandro López Jiménez, 2013.

Algunos de sus hijos y nietos son los herederos de esta tradición: sus hijos Julián y Pedro Hernández aprendieron de él el oficio de constructores de tambores, mientras que su hijo Rosalino Hernández y su nieto Luis Manuel aprendieron la ejecución de instrumentos, aunque actualmente no la practican. La mayoría de sus nietos aprendieron de él, sobre todo Fausto Hernández Román, quien heredó no sólo el talento para la ejecución de los instrumentos (pito y tambores), sino también el gusto por enseñar a todo aquel interesado en aprender esta música.

Rafael Hernández Román, David Hernández Román y Raúl Hernández heredaron de su abuelo la ejecución de los tambores bajo y requinto, y de su padre Julián, la elaboración de los tambores. Fernando Hernández y Alonso Hernández, hijos de Raúl Hernández, también son herederos y aprendices de su bisabuelo en la ejecución del tambor requinto desde que eran muy pequeños. Pedro, Javier y Rodrigo son hijos de Pedro Hernández, y ellos aprendieron a tocar el requinto, y de las manos de su padre conocieron la elaboración de los tambores.

En el año 2010 tuve el gusto y el honor de conocer a don Fernando o don Coch (Concha), como cariñosamente se referían a él en Tucta. Lamentablemente, la enfermedad que lo aquejaba me impedía —y le imposibilitaba— realizarle una entrevista más profunda, lo cual logramos sólo con mucho esfuerzo, pues la mayor parte del tiempo se encontraba sentado en su silla de ruedas donde se sujetaba su sonda. Mientras estábamos en la recepción de su casa, salían los recuerdos de la boca y el corazón de ese Yoko Yinik que contagiaba la alegría que destellaba en su rostro sonriente, recordando y platicándome acerca del dinero que obtuvo, de los personajes políticos que conoció, que desde los 15 años aprendió a tocar, también que trabajó haciendo ladrillos y de las más de 109 mujeres que tuvo, gracias a la música.

Los pobladores mencionan que en Tucta, en tiempos antiguos, se tocaba el tunkul2 junto con la flauta pochó,3 y que hasta después surgieron los tambores. También recuerdan cuando don Fernando interpretaba el pochó y un señor llamado Eutimio Hernández lo acompañaba con el tunkul . La ejecución de la flauta del pochó se la enseñó a don Fernando don Lucas, músico del poblado de Guatacalca o “La Loma”, quien hacía sonar el pochó en el poblado de Tucta mucho antes que don Fernando. En Tucta vivió también un músico que tocó el tambor previo a don Fernando, don Iligio. Esto indica que existían muchos tamborileros por la región de la Chontalpa, sin embargo, las últimas generaciones reconocen hasta don Iligio en la tradición tamborilera de Tucta, y desconocen quiénes serían los antepasados tamborileros. Fausto —actualmente el principal pitero de Tucta— es quien continuó la tradición de su abuelo don Fernando, acompañando con su flauta del pochó al tunkul tocado por Eutimio.

Este instrumento es muy antiguo; ahora tengo cincuenta y siete años, pero recuerdo que desde niño escuchaba a los abuelos, decían que este instrumento se utilizó durante la guerra, su sonido impulsaba a sus habitantes a luchar y defender su territorio; ahora solo lo utilizamos en las fiestas religiosas. Este instrumento se guarda celosamente por la comunidad. Si usted supiera, tiene su historia, durante el garridismo era de las cosas que también se escondían, pues corría el peligro de ser quemado junto con los santos […] Allá por en 1978, el Tunkul fue prestado para exhibirse, pero los organizadores decidieron que requería una pintada lo que motivó el enojo del consejo de ancianos y en la actualidad no se le presta a nadie (entrevista a Eutimio Hernández). [Hernández 2011a.]

En esa misma entrevista, el señor Eutimio comentó que “en otras comunidades indígenas han intentado fabricar un instrumento similar con otros árboles pero el sonido no es nada parecido a lo que se logra con el caracolillo”. Actualmente estos tunkules son creados por artesanos de la zona, instrumentos prehispánicos elaborados de cedro, y su tamaño es más pequeño al custodiado en la iglesia de Tucta, celosamente resguardado por los patrones.

Los Yoko t’an de Tucta mencionan que anteriormente se ejecutaba el tunkul y la flauta del pochó para el “Baila Viejo”, posteriormente estos instrumentos serían reemplazados con tambores y flauta de carrizo. Argumentan que antes los tambores sólo se incorporaban a las actividades chontales del campo, como menciona la gente mayor de Tucta: si alguna vez llegasen a perderse entre la milpa o en los pantanos, hacían tocar el tambor que cargaban consigo para avisar que estaban perdidos y así pudieran encontrarlos.

De acuerdo con los pobladores se empleaba el tambor para hacer llamados al pueblo, convocar a reuniones o dar anuncios; función que antes desempeñaba el caracol y en la actualidad las campanas de la iglesia, el “primer instrumento propiamente litúrgico que se construye en México” [Guzmán 1986: 87]. El tambor Yoko t’an fue utilizado para dar aviso de los sismos en el poblado; se tocaba con un ritmo constante junto con el cayuco,4 como si estuviesen interpretando la danza de “La Guerra”.5 A decir de los habitantes de la comunidad, el último que llegó a sonar el tambor para dar aviso de los sismos fue “el brujo Matías”, quien tocaba con un tambor en su casa.

Los pobladores de Tucta también mencionan que los tambores se resguardaban en la iglesia, nadie podía tocarlos y ningún niño o niña podía acercárseles. Únicamente los músicos tenían acceso a ellos y sólo en los momentos en que interpretaban la música, ya fuese para la “Danza del Baila Viejo” o en la víspera de la fiesta para el Señor Santiago Apóstol —patrón de Tucta—, del cual se afirma fue el mismo Hernán Cortés quien llegó al poblado y les obsequió la imagen del santo, que actualmente se encuentra en el recinto de Tucta y que cada año, el 24 de julio, se le rinden honores con música de tamborileros.

Otro de los relatos recurrentes entre los pobladores de Tucta es el que se remonta a la época en que estuvieron a punto de perder sus imágenes de santos y sus tambores resguardados en la iglesia, suceso que se dio entre 1920 y 1935, etapa en que Tomás Garrido Canabal dominó la esfera política de Tabasco como gobernador interno, constitucional y senador. Periodo durante el cual si bien generó un importante desarrollo en la agricultura y ganadería de la región, tenía también una “obsesión contra la Iglesia católica y sus ministros, contra el alcoholismo y los juegos” [Ruiz y Abdo 2002: 9].

Precisamente una de las órdenes anticatólicas que Garrido Canabal impulsó fue la quema de imágenes de santos y vírgenes. Por este motivo, los Yoko t’an de Tucta huyeron al monte para esconderse con sus imágenes católicas y, junto con ellas, los Yoko t’an cargaron consigo otros elementos sustanciales de su cosmovisión: las máscaras del “Baila Viejo” y los tambores que se encontraban guarecidos en la iglesia.

En el tiempo que Garrido Canabal ejerció su poder en Tabasco promovió la persecución religiosa y la prohibición de cualquier celebración que tuviera ese carácter. Durante su trayectoria, Garrido Canabal organizó una exposición regional donde se daba a conocer lo que las tierras de los 17 municipios tabasqueños producían (agricultura, ganadería, etcétera). Con estas ferias —que retomó de Simón Salat, gobernador de Tabasco en 1880—, Garrido Canabal inició una tradición popular que hasta la actualidad es visible en el estado. Es en esos eventos donde se comienza a ver la música y el baile regional que Garrido Canabal promovió: el zapateado , derivado de la jarana y cuya procedencia Santamaría describe:

La Historia de la ganadería en el Estado dirá, cuando se escriba, la verdad acerca del nacimiento de El toro de Tabasco, que es uno de sus grandes sones viejos. Alguna vez, hablando de la música colonial yucateca del siglo XVII, señalé como supervivencias del son popular español, vivas todavía ahí, los degolletes, las angaripolas, los aires, las peteneras, las rondeñas, el torito, el jarabe y el toro grande, que ahora sigue siendo el alma de las inigualables vaquerías, recuerdo de las opulentas fiestas de hierra y recuento de orejanos, organizadas por los ganaderos.

Comparando el toro grande yucateco con El toro tabasqueño, bien claro verá el conocedor que tienen un origen común. Habrá hasta quienes crean que El toro grande fue el padre de este toro toro; pero es preferible admitir que son hermanos. Uno y otro, en vez de degenerar, han fortificado su ritmo imponente zapateo. Y por este ritmo alucinante, El toro, sin duda alguna, de principios del siglo XVII, en Yucatán originó toritos y de estos toritos nacieron allí los zapateados que más tarde tomaron el nombre de jaranas en compás de seis por ocho, pues las tres por cuatro tienen otro origen [Santamaría 1985: 51-52].

Después de la época garridista, a la religión católica le tomó tiempo volver a establecerse en Tabasco. Los Yoko t’an regresaron a repoblar Tucta, donde las tradiciones fueron escondidas de toda la política anticlerical para poder sobrevivir. Gracias a ello, la música de pito y tambores seguía viva para continuar tocándose en honor a los santos y a ese gran viejo que llegó a enseñarles cómo sembrar y cultivar sus tierras. Fue después de esa época que la vida de don Fernando Hernández cambió y dio un salto, hasta convertirse en el Maestro de Maestros, pitero elogiado por todo el estado, fue reconocido por la creación de varios sones y por ser el primero en adaptar los zapateados que Garrido promovió por todo Tabasco, junto con valses y otros géneros a la flauta y el tambor chontal.

Don Fernando: un político musical

Afortunadamente, hubo quien pudo realizarle a don Fernando una serie de entrevistas antes de que su enfermedad se lo llevara, y con él, el inmenso conocimiento y sabiduría que poseía sobre múltiples aspectos de la vida Yoko t’an . Algunos estudiantes de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco (UJAT) y Román Hernández Román, periodista de Tucta, fueron quienes lograron conservar un poco de lo mucho que don Fernando conocía. Hernández Román, en una entrevista que redactó para el periódico Tabasco Hoy , mencionó que don Fernando “durante su infancia tuvo muchas carencias y que nunca conoció a sus padres. De pequeño se ganaba la vida cuidando sembradíos de maíz, donde ahuyentaba zanates y cuervos” [Hernández 2011b].

Gracias a las entrevistas de la UJAT, de Hernández Román y a los recuerdos de su familia, quedó plasmada una parte de la historia de vida de este personaje tan distinguido. Sin estos escritos y testimonios, sin duda, no se hubiera podido revelar el origen del gusto de don Fernando por la música: “Le nació de ver y escuchar a los ancianos intérpretes. Tenía entonces 12 años y sentía el fuerte llamado de esa herencia milenaria. Para mala suerte los tambores y la flauta eran sagrados y cuidados celosamente por los ‘patrones de la iglesia’, no se les podía tocar, ni acercarse a ellos” [Hernández 2011b].

En las propias palabras de don Fernando, registradas en una entrevista por Pablo Gómez Jiménez, Silvia Patricia Aquino Zúñiga e Hilda Ofelia Estrada Gómez [1996: 45]: “Yo lo aprendí solo, porque antes ningún niño ni mujer podía tocarlo. Sólo la gente grande y lo guardaba ahí mismo en el altar. Yo fui a la iglesia y de lejos lo vi cómo lo tocaban y lo aprendí no’mas de verlo”. En la misma entrevista de Hernández Román a don Fernando comenta:

Yo andaba semidesnudo y miraba, amaba todo aquello […] Como era tanta mi inquietud comencé a fijarme bien en la forma de la flauta y terminé por fabricar una idéntica. Ensayaba a solas, en el campo, horas y horas. Al cumplir los 15 ya dominaba a perfección casi toda la música ritual de nuestras ceremonias. Un día, un anciano de nombre Julio Bernardo caminaba por los campos y alcanzó a escucharme, allí mismo decide llevarme ante los demás ancianos, quienes al oír mi flauta me aceptan como parte de ellos. Allí comienza mi verdadera historia [Hernández 2011b].

Don Fernando se dio el gusto y el tiempo para la construcción e interpretación de la música autóctona a todo aquel que estuviese interesado en aprender. La preparación de bejucos, el ahuecado del tambor y las técnicas del estiramiento y secado de la piel fueron las lecciones que muchos recuerdan en la enseñanza que don Fernando les brindó. En esta entrevista recordamos cómo construía los instrumentos:

Los grandes lo aprendieron de sus abuelos… Antes lo hacían el tambor de palo hueco, de cedro o sauce, lo quemaban y lo componen poco a poco. Tiene que llevar bejuco de canasto porque si tiene de otra lía (mecate de nylon) no lo vale; tiene que ser lía de henequén, y cuero… Antes eran de cuero de venado y ahora se hacen de cuero de borrego… Ahora el hueco del palo (tronco de árbol viejo) lo hacen con formón (instrumento de metal para ahuecar madera), lo escarban y es más rápido. El pito (flauta), se sigue haciendo de carrizo, yo lo hago. Antes, ¡Juy! Se “jondeaba” un chingo de tiempo hacerlo, ahora se tarda ocho días fabricar cada tambor [Gómez Jiménez et al., 1996: 45].

Precisamente, en la instrucción de la música fue reconocido por su manera de educar y compartir sus conocimientos sobre su música, a pesar de que no conocía el lenguaje musical: “El alumno aprende de oído, tiene que escuchar y sacar los sonidos, preparar primero en lo técnico a cada instrumentista y los enseña a componer hasta que alcanzan el grado de maestros” [Entrevista a Fernando Hernández, en Gómez Jiménez et al., 1996: 46]. Aunado a ello, el reconocimiento que se le otorga radica también en que integró a mujeres, niños y niñas a esta práctica musical, por largo tiempo considerada sólo masculina y vedada a los menores. Su nieto, Fausto Hernández Román, recuerda:

Mi abuelito me enseñó la flauta y el tambor, a mis hermanos el tambor y a mis sobrinos también el tambor cuando eran muy chiquitos. Recuerdo que aquí en la casa venían muchos niños, porque mi abuelito en ese entonces tenía dinero y siempre mandaba a comprar refrescos y comida y les daba a todos. Recuerdo que le decía a mi abuelita que le preparara la comida para los niños, por eso había mucho chamaquito aquí con mi abuelito [entrevista a Fausto Hernández Román, julio de 2012].

Fausto Hernández también comentó que su abuelo formó a más de 40 grupos de tamborileros en todo Tabasco, sin saber escribir ni leer música; que fue él quien integró a niñas, niños y mujeres a sus clases, pues las mujeres no podían participar como músicos o danzantes, pues “los antiguos no lo permitían”, y cuando un niño se acercaba a estas ceremonias los ancianos se enojaban y les soltaban un “chingadazo”. También mencionó que su abuelo fundó una orquesta donde él participó junto con sus hermanos, llamada Orquesta Chontal.

Yo tampoco sé leer ni escribir música, todo lo hago con el oído al igual que mi abuelito, que inventaba danzas y sones. Por eso es reconocido, porque hizo innumerables piezas, los sones. Anteriormente los antiguos flauteros tocaban de una manera que no se les entendía y mi abuelito fue el primero en darles claridad a las piezas. Me acuerdo que nos fuimos con mi abuelo a una presentación en el Auditorio Nacional, ¡imagínate! Nosotros en el auditorio allá en México [entrevista a Fausto Hernández, enero de 2010].

En la siguiente entrevista, en las propias palabras de don Fernando, alude el comienzo de la orquesta:

Alguien más me escucharía también y me premiaría. Fue en una gira del presidente de la república José López Portillo. Se me comisionó para tocar en su bienvenida a Tabasco y al pasar junto a mí se detuvo. No siguió su camino, se detuvo repentinamente y ahí se quedó escuchando. Me dejó terminar y se acercó a saludarme, dijo: —“Tu música es muy buena, eres chingón, pero sólo diriges a dos personas, ¿crees que podrías dirigir una orquesta de más de cincuenta integrantes?”. Luego sonrió y me dio un abrazo, así abrazado le dije: “Si cuento con su apoyo, acepto el reto”. En ese mismo instante dio instrucciones para que se me apoyara en todo para formar una orquesta de tamborileros” [entrevista de Román Hernández a don Fernando, 2011b: s/p].

Julián Hernández, hijo de don Coch, señaló que su papá ya ganaba mucho dinero y dejó de trabajar en el campo o la “frijoleada”.6 “La pulsera que trae mi hijo es de puro oro, esa se la regaló mi K’ pa (papá) a Fausto” [entrevista a Julián Hernández Román, enero de 2011).

Los tamborileros han desarrollado cambios en los que don Fernando tuvo un papel central, y uno de ellos fue que los actores políticos se interesaran en la música autóctona y en los nuevos géneros que impulsaba don Coch. Uno de los primeros impulsores para la realización de tambores, como se consigna en la entrevista, fue José López Portillo, que seguramente durante su viaje de 1978 junto con el entonces gobernador de Tabasco, Leandro Rovirosa Wade, con motivo de la inauguración del edificio de la Escuela de Derecho, conoció la música de tamborileros y quedó cautivado por ésta. Basta observar el siguiente testimonio de don Coch, donde relata cuando Rovirosa le solicitó personalmente que organizara una orquesta chontal con 120 tamborileros, y también le otorgaron un taller para la enseñanza de la música de aj jobeno :

Vino el presidente López Portillo, me vino a buscar aquí a la casa. Dijo que me andaba buscando porque era el más chingón de todos. Entonces fue cuando Rovirosa me encargó que organizara 120 tamborileros y se llamó “Orquesta Chontal”, yo dirigí. Fue la primera orquesta y nos dieron un taller grande donde yo enseñaba. Antes fuimos a Europa 13 tamborileros. Esa vez vino Echeverría a invitarme. Fuimos a muchos lugares que yo no sé. A España sí porque ahí sólo se toma vino. También fuimos a Japón y otros lugares. Comentaba a mis compañeros cómo nos recibieron allá, “pior” que cuando viene un presidente aquí a Nacajuca. O estaba la gente y todo, y cuando llegó el avión pararon la bandera de México. Llevábamos letreros donde dice México y la gente empezó a gritar México. Y no era cierto. No éramos de México, éramos “tabajqueños” de Tucta [Fernando Hernández, en Gómez Jiménez et al. 1996: 47].

Continuando con la entrevista inédita que me facilitó Román Hernández Román con motivo de su reportaje en el diario Tabasco Hoy , el periodista cuenta sobre la construcción de tambores para la orquesta: “A ello se dedicó el músico en los días posteriores a la visita del presidente e invitó a participar a los 120 integrantes de los camellones chontales, todos aceptaron y juntos fabricaron tantos tambores como era necesario y en menos de 10 meses ya tenían la orquesta ‘Chontal’”. Hernández capturó palabras de don Fernando, las cuales reflejan a una persona contenta y satisfecha no sólo con su trabajo, sino también a alguien que disfrutó compartir sus conocimientos como Yoko t’an , músico y laudero, como se muestra en la siguiente cita:

El presidente López Portillo volvió a Tabasco y constató que su petición había tenido eco en las tierras chontales. En el mismo escenario del poblado de Tucta, Nacajuca, escuchó a los intérpretes en un evento que don Fernando describe como “hermoso e inolvidable”. “Portillo no escuchó una sola pieza, se quedó a oír varias”, asegura don Coch, “atento escuchó y luego se acercó y repitió la frase con que lo había alentado antes: Fernando, eres ´chingón´, y muy sonriente le dio un largo abrazo. Fue uno de los grandes momentos de mi trayectoria como músico indígena”, señala satisfecho [entrevista de Román Hernández a don Fernando 2011b: s/p].

Otro de los personaje políticos a quien don Fernando y Julián, su hijo, aludieron con relación a la difusión de la música de tamborileros fue Andrés Manuel López Obrador, que cuando desempeñó el cargo de delegado del Instituto Nacional Indigenista en la región de Nacajuca de 1977 a 1982 apoyó a los Yoko t’an no únicamente en las cuestiones artísticas, sino que también jugó un papel importante en el desarrollo de la infraestructura de los poblados indígenas (por ejemplo, mencionan que él fue quien comenzó a promover un cambio visual en las casas regalando material para construcción). Don Fernando me aseguró que López Obrador lo apoyó en múltiples ocasiones para tocar en la Ciudad de México. Sin embargo, Julián afirma que actualmente ni él ni todos esos actores políticos se acuerdan de ellos, y menos aún de su padre.

En 2003, cuando López Obrador convocó a una marcha en el Distrito Federal del Ángel de la Independencia a la plancha del Zócalo en contra de la privatización del petróleo y el aumento de impuestos, en el periódico La Jornada se publicó:

En su videomensaje de esta semana que se difundió ayer invitó a las familias, incluidos niños, a participar porque “va a ser, además, una fiesta. Tenemos que protestar con alegría y hacerlo poniendo por delante la cultura”. Anticipó que habrá expresiones culturales (danza, música) de todos los estados, y puso como ejemplo que estarían los Tamborileros de Tabasco, con la danza del Caballito; los Parachicos de Chiapas; “desde luego viene toda la cultura de Oaxaca, de Chihuahua, Nuevo León… todas las expresiones culturales… Vamos a manifestarnos para rescatar a México y no se siga destruyendo”, sostuvo [La Jornada, miércoles 18 de septiembre de 2013].

Esta incidencia política hace inevitable establecer una vinculación con los proyectos nacionalistas de Miguel Alemán, que tomaban como uno de sus soportes a la música durante sus campañas políticas (el caso de “La Bamba” es bien conocido). En la actualidad, sabemos que, objetivamente, la música tradicional mexicana vista desde el Estado y las políticas culturales está en el olvido. Los apoyos no sólo hacia los tamborileros Yoko t’an , sino para la mayoría de las tradiciones musicales del país, son casi inexistentes o de corto alcance. La música de los aj jobeno se mantiene viva por su propia gente, por su cultura. Son los propios Yoko t’an los que buscan maneras de retener su música para que las prácticas, creencias y todo lo que esté inmerso en su epistemología local no se pierda.

De esa época puede añadirse que surgen nuevas modalidades de subsistencia para los Yoko t’an de la región, quienes emprendieron negocios dedicados a la venta de artesanías que ellos mismos producen y están dirigidas al turismo. En estos proyectos están incluidos los tambores, que a partir de la difusión y enseñanza a gran escala de los tamborileros, al aumentar la demanda se requerían grandes cantidades de esos instrumentos. En una entrevista con un artesano de tambor de Tucta éste menciona un taller que impulsó la madre Alma Muriel, quien mantuvo un vínculo con los Yoko t’an de la zona de Nacajuca:

No, esto de hacer tambores lo aprendimos varios de la comunidad cuando llegó por estos lugares la Madre Carmen Muriel, quien estableció un taller. Al principio iniciamos sesenta muchachos al igual que yo, pero solo nos recibimos cuatro compañeros, los cuales aún todavía somos los que inundamos el comercio con nuestras artes, antes no los labrábamos para ahuecarlos, sino con fuego lo hacíamos. Recuerdo que competimos por precios, calidad y clientes, como don Candelario Pérez, Fernando Hernández Isidro, Eligio Román Chable y yo, Demetrio Hernández Montero orgullosamente artesano [Jiménez 2013: s/p].

La “Reverenda Madre Alma Muriel” —nació en 1922 y fue enviada a Tabasco en 1969— dedicó su vida a compartirla con los Yoko t’an . Realizó su labor en las rancherías cercanas a Villahermosa, la religiosa visitó la zona chontal de Nacajuca y según el testimonio de los habitantes, éstos le pidieron que se quedara con ellos. Sus acciones se centraron en apoyar a los Yoko t’an de múltiples maneras, y una de ella fue con la creación de talleres para la producción de artesanías, entre los que se encontraba el de elaboración de tambores, como lo mencionó Eligio Hernández.

En 33 años de trabajo continuo en el municipio de Nacajuca, Tabasco, la madre Muriel ha reconocido, respetado y defendido activamente la dignidad de los indígenas de las comunidades chontales, en especial de las mujeres; les ha inculcado el interés por la superación personal y la autonomía, poniendo a su alcance las herramientas para lograrlo; y ha promovido la justicia social, fomentando la educación y una cultura de solidaridad rica en valores humanos [Asociación Mexicana de Ayuda a Niños con Cáncer I.A.P. 2002].

Otro acontecimiento importante para el desenvolvimiento de la música de tamborileros fue cuando el gobernador de Tabasco (1983-1987) Enrique González Pedrero y su esposa Julieta Campos —nacida en Cuba— apoyaron el Teatro Campesino e Indígena fundado en 1983 por María Alicia Martínez Medrano, quien con un grupo de maestros coautores y fundadores del Laboratorio “trabajaron con niños, jóvenes, adultos, viejos, hombres y mujeres de siete comunidades indígenas: Oxolotán, Mazateupa, Tucta, Simón Sarlat, Los Pájaros, Redención del Campesino y Villa Quetzalcóatl” [Latin American Theatre Review 1990: 54].

Fue entonces que los integrantes del ltci [Laboratorio de Teatro Campesino e Indígena], sus familias y las autoridades municipales de las siete comunidades donde se estableció el Laboratorio decidieron defender su trabajo teatral, encontrando la solidaridad de los indígenas y campesinos tabasqueños, de la comunidad artística e intelectual, nacional e internacional, y del pueblo mexicano en general. Con esta actitud se sentó un precedente muy importante para México: por primera vez en la historia de casi 500 años de colonización, explotación y menosprecio, los indígenas mexicanos defendieron su teatro, hicieron valer su derecho a expresarse a través del arte [Latin American Theatre Review 1990: 54].

Desde el inicio de este proyecto, don Coch fue miembro fundador del Laboratorio de Teatro Campesino e Indígena (ltci). Antes y después, don Fernando tuvo muchas referencias en cuanto a su reconocimiento, pues desde 1977 viajó por Estados Unidos, principalmente a Nueva York, España, Japón y gran parte de la República Mexicana. Grabó varios fonogramas, ganó múltiples concursos de música, se presentó en festivales y participó en la realización de la Antología Folklórica y Musical de Tabasco . En 1994 en Nacajuca, en honor a los aj Jobeno , se construyó una estatua y las “autoridades pidieron permisos para que la fisonomía del pitero fuera tomada del máximo músico de aquella tierra” [Córdova 2011], es decir, de don Fernando.

Don Fernando fue solicitado para una presentación en la Ciudad México pero, de pronto, un embajador francés solicitó ver la obra Bodas de sangre , de Federico García Lorca, una de las tantas obras en las que don Fernando participó. Se le buscó para presentarla en menos de dos horas en Oxolotán, Tacotalpa, Tabasco. En esta obra él creó, produjo e interpretó la música en el proyecto del ltci.

“No, eso no, es imposible”, le dije a mi ayudante Bernardino Montero. Pero sí lo fue. A la puerta del hotel llegó un carro largo al que llamaron “limusina”, tenía banderitas de México en cada lado. Cuatro patrullas motorizadas delante de ella abrieron las calles hasta llegar al aeropuerto. Nos esperaba un avión que seguro también era oficial, pues tenía el escudo y la bandera del país. Llegamos en 45 minutos a Villahermosa y de ahí nos movimos en helicóptero a Oxolotán. Todo aquello fue para mí como un sueño [entrevista a don Fernando, en Hernández 2011].

Maestro de maestros. La enseñanza de la música de los Aj Jobeno

En 1991 se aprobó la creación de la División Académica de Educación y Artes de la Unidad Centro, la cual se integró a las licenciaturas en Comunicación, Ciencias de la Educación e Idiomas, además de los Talleres Culturales y el Centro de Enseñanza de Idiomas de la UJAT, donde don Fernando fue docente e impartió clases a jóvenes, enseñó los toques de los tambores y las melodías de la flauta. Asimismo, preparó en escuelas primarias, secundarias, preparatorias, casas de cultura de la región y a maestros de música. De este modo se generaron muchos grupos de tamborileros que comenzaron a experimentar con las melodías de los instrumentos de los aj jobeno .

Don Coch dejó su legado, heredó su talento como músico a sus nietos y principalmente a Fausto Hernández. Además de la plaza de docencia formal en la UJAT, Fausto es el encargado de continuar con la tradición de ser aj jobeno, con la responsabilidad de enseñar y transmitir la música autóctona, original y propia de los Yoko t‘an para que ésta siga viva. Responsabilidad compartida, desde luego, con sus hermanos, primos, amigos, niños y, sobre todo, la comunidad de Tucta, para que se sigan escuchando los sonidos de la flauta y los tambores que marcan las costumbres, las fiestas, las ofrendas, las tradiciones y cosmovisión del Yoko t’an de la región (foto 4).

Foto 4

Fausto, Eutimio, Alfonso y aprendices

Foto: Manuel Alejandro López Jiménez, 2013.

La responsabilidad de Fausto se adquiere gracias a un apoyo por parte del gobierno, una plaza que heredó de don Fernando, la cual consiste en mantener la tradición de ser aj Jobeno en el poblado de Tucta. Al igual que su abuelo, él imparte clases principalmente a los niños del poblado y alrededores, pues son abiertas a todo aquel que llegue y desee aprender sin ninguna restricción.

El taller de tamborileros se imparte de miércoles a viernes a partir de las 5 de la tarde en el kiosko de Tucta, y es apoyado por don Eutimio y don Alfonso, quienes tocaban antes con su abuelo y también recibieron una plaza para la enseñanza de la música. A las cinco de la tarde, el llamado de la flauta de Fausto hace que las niñas y niños corran a recoger su tambor requinto. Don Alfonso, desde su casa, montado en un triciclo lleno de tambores, llega al kiosco y reparte los instrumentos; los niños que no cuentan con tambor propio se los reparten entre ellos sacándolos del vehículo de tres ruedas color amarillo. Don Alfonso toma su tambor macho, don Eutimio su requinto.

Desde lejos se ve una pareja de esposos jóvenes, al llegar se preparan cogiendo las baquetas de palo de piche,7 montándose el tambor entre las piernas, todos esperando a que la flauta llegue junto con Fausto. Los espectadores afuera de las casas que rodean la plaza central del poblado esperan sentados en una sillas de plástico, madera, metal o alguna pedacería de cemento o madera, eso sí, siempre bajo la sombra, un intento para ocultarse del sol más no del calor. En ese instante se ve cómo llega un auto color vino que se estaciona a un costado de la iglesia, y al estacionarse baja la flauta acompañada de Fausto.

Todos se saludan respetuosamente y toman su posición en el kiosco, es allí cuando la flauta hace su semblanza8 para que los demás entiendan qué toque deben seguir, es decir, de qué tipo de pieza se trata. Mientras el sonido de la flauta y los tambores se extiende por todo Tucta, se acercan más niños con tambores en mano, algunos sin instrumento, así que toman uno del triciclo amarillo de don Alfonso. A los niños se les enseña a escuchar y deben seguir con el instrumento lo que los profesores hacen, ellos tocan lo que perciben con el oído, pues no es una clase escolarizada donde se le diga a cada niño exactamente qué hacer. Esta actividad se lleva a cabo tres días a la semana, y a pesar de que Alfonso, Eutimio y Fausto tienen una plaza otorgada por el gobierno tabasqueño, más que una obligación, ellos comparten gustosamente sus conocimientos durante dos horas continuas.

También hay niñas, niños y jóvenes que asisten a estos talleres y son de otros poblados aledaños, ellos van aprender la música del pito y tambores Yoko t’an a la manera de Tucta. Los horarios y los días de la semana destinados a las clases pueden variar, depende de los pendientes de los profesores, pero generalmente este horario se mantiene desde hace dos años.

A los niños, como parte de su tradición, no se les dice a qué hora se deben presentar al taller, llega quien desea estar y aprender esta práctica. Los que no cuentan con tambor se les presta uno para que se integren, pues para Fausto, Eutimio y Alfonso es muy importante la participación de las niñas y niños para que su música siga viva. Todos lo que asisten varían en edad, de tres años en adelante. Pareciera que los niños al tocar los tambores lo tuvieran integrado en la sangre, pues Fausto sólo entonan las melodías de la flauta y los demás lo siguen, viendo a Eutimio y Alfonso, imitan los golpes que observan y escuchan. Se les enseñan cuatro toques, principalmente sones y zapateados, ya que es muy importante que asimilen las piezas, pues se cuenta con una infinidad de piezas musicales que hasta al maestro Fausto las olvida. A algunos se les enseñan algunas cumbias y un toque llamado arritmia .9 Fausto menciona que las danzas tienen mayor dificultad para ser interpretadas, por eso a los niños no se les enseñan sino hasta que adquieren cierta edad y técnica.

Como mencioné, algunas de las tradiciones más importantes para los Yoko t’an implican la presencia de los tamborileros, y se vinculan forzosamente. Es el caso del “Baila Viejo”, ritual al que se están incorporando niños, no tanto en la música de tamborileros pero sí en la danza. Esta danza se celebra el 22 de julio, dos días antes de la fiesta de Santiago Apóstol, el santo patrón de Tucta. En la mayoría de los documentos escritos se señala que el “Baila Viejo” es en honor al santo patrón, pero los habitantes dicen que no se les debe confundir. Es precisamente que se lleva a cabo el “Baila Viejo” el día 22, para que el 23 se descanse y el 24 se prosiga la celebración, ahora sí, del santo patrón. Esta festividad consiste en venerar al “Baila Viejo”, y se cuenta con dos máscaras atribuidas al hombre y la mujer, hechas de cedro con cabello de jolotzin.

Anteriormente los niños no tenían acceso a estas prácticas, no podían ni acercarse a este ritual, sin embargo, actualmente se integra a los niños a los tamborileros. Fue Armando Hernández, uno de los más reconocidos danzantes de Tucta, quien integró a su hijo Manuelito, “el niño grande”, quien ahora es un danzante en esta práctica Yoko t’an . Cabe aclarar que los niños que tocan tambor, por respeto, no lo hacen en la danza del “Baila Viejo”, pese a esto no dudo que sean ellos, después, quienes estén ejecutando en este ritual tan importante para los Yoko t’an .

Los Yoko t’an adultos de Tucta quieren que se mantengan vivas sus tradiciones, darle continuidad. Parte importante de ser Yoko´tanob es ser tamborilero, artesano y danzante. Los adultos alguna vez fueron niños y aprendieron estas tradiciones, y de la misma manera aprenden sus hijos. Como menciona Bernardino, chontal de Tucta: “Yo mando a mis hijos con el profesor Fausto porque me gusta que convivan con otros niños, se integren y continúen con la tradición. Mi hija me pregunta que por qué la mando si yo la puedo enseñar, porque yo sé tocar, a mí me enseñó Don Fernando” [entrevista a Bernardino Montero Bernardo, julio de 2013].

Fausto, además de ser un excelente músico y encargarse de mantener la transmisión y reproducción de la música de tamborileros, es licenciado en Ciencias de la Educación, imparte clases de música de tamborileros en la UJAT. Como indiqué, Fausto obtuvo su plaza de maestro como herencia de su abuelo don Fernando. En la actualidad da clases en la División Académica de Educación y Artes (DAEA) del Centro de Desarrollo y Artes (ceda), de esa universidad; imparte la clase de Tamborileros I, II, III, IV, V y VI; desde 2008 Fausto es licenciado en Ciencias de la Educación. Es ilustrador que la UJAT incorporó la clase de Tamborileros, siendo don Fernando el primer profesor de esta materia. Él fue homenajeado en innumerables ocasiones y obtuvo infinidad de reconocimientos por esta casa de estudios por todas sus actividades de promoción y enseñanza musical que realizó dentro de esa institución. Hoy Fausto es el encargado del curso, y le corresponderá a él —tal vez más adelante al igual que su abuelo— ser homenajeado, propósito que sin duda también tiene este trabajo.

Por las actividades y desempeño académico, el profesor Fernando Hernández Isidro, del taller de tamborileros del ceda, recibió el Reconocimiento al Mérito Académico por su destacada labor como profesor-investigador, además de ser una persona con un amplio conocimiento y por su experiencia ha tenido la oportunidad de realizar actividades de intercambio en otros países, como Estados Unidos, Japón, Italia y Francia [Gómez 2005: 61].

Ignoro los motivos para incorporar la materia de Tamborileros en este programa, si responde a fines políticos, económicos, etcétera. Sin embargo, es importante destacar el impacto que estos cursos han tenido en la música de los tamborileros en Tabasco, como es la conformación de nuevos grupos infantiles, mayoritariamente no indígenas.

Resultado del proceso, por una parte, fue la formación de tres grupos infantiles y, por otra, de un grupo musical de tamborileros formado por jóvenes y auspiciado por la Fundación Mundo Sustentable, con la asesoría de los profesores de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco (UJAT) y del Centro Holístico Mundo Sustentable, un espacio dentro y para la comunidad donde se imparten los talleres y se organizan los grupos [López et al. 2007: 64].

Fausto imparte sus clases toda la semana y como profesor de Tamborileros participa junto a los profesores de danza, por lo que integra a sus alumnos más avanzados para que interpreten las melodías enseñadas en sus cursos, como los zapateados, género principalmente exigido en el curso de danza. Cuando no hay tamborileros capacitados para participar con los maestros y alumnos de danza folclórica, Fausto invita a los tamborileros de Tucta, con quienes tiene la oportunidad de salir y tocar en otras partes del estado, lo cual resulta muy atractivo para los integrantes de aj jobeno de Tucta, pues en su mayoría son jóvenes ansiosos por conocer lugares fuera de su comunidad.

En las actividades de la UJAT, Fausto expone parte de la tradición de ser tamborilero, lo cual ha causado que muchos de estos jóvenes estudiantes aprendan a ejecutar la flauta y los tambores y, posteriormente, usen este cocimiento para formar su propio grupo de tamborileros, lo que lamentablemente muchas veces sólo desvirtúa el sentido que los propios Yoko t’an le dan a su música aj jobeno .

En estas clases se formó un grupo de tamborileros llamado Tamborileros de Tabasco, del cual Fausto forma parte junto con alumnos que han terminado los seis grados. Considero que sería sumamente enriquecedor que además de impartir cursos, enseñen la música en sí misma de la flauta y el tambor, (muchos de ellos descontextualizándola y sin entender sus implicaciones en la vida de los Yoko t’an ) y se considere dar talleres más amplios de acuerdo con lo que los aj jobeno representan en su propia concepción Yoko t’an , es decir, enseñar la música de tamborileros y su soporte sociocultural más amplio.

El trabajo de Fausto en la transmisión y difusión de la tradición musical de los tamborileros es de suma importancia para el mantenimiento y la vigencia de esta música en su propia comunidad Yoko t’an , aspecto reconocido ampliamente por el poblado de Tucta:

La música ha ido poco a poco recobrando este sentido de rescate, revalorización, tanto en la poblaciones como en los individuos, hablando de jóvenes y niños, porque desgraciadamente estamos en un mundo tan global y tan penetrante, en toda la cuestión externa y que la juventud y la niñez se le hace más factible todo un sistema de medios, internet, televisión, radio, prensa, como que les llama mucho la atención el colorido de todo lo que pasa. Lo que te bombardea, lo que te meten, y que esto bueno, lo demás no; y atrás de eso hay un montón, toda una historia, trayectoria de repercusiones, de enajenaciones, de fusiones culturales, implementación de programas, lejos de ayudar ha perjudicado mucho. A tal grado de que hoy un grupo dice “yo voy a una fiesta si me pagan, si no no voy” o “mi presentación cuesta tanto”, ya hemos prostituido hasta la cultura. Desde un sentido, de que ya no lo ves como parte de, si no como un negocio, muy poca gente se dedica a la cuestión cultural por amor, porque es parte de. Unos de ellos es Fausto, un chavo que independientemente trabaja en la ujat, que tiene un sueldo, el chavo se ha dedicado de lleno a trabajar en el pueblo, si has visto sus clases con niños, mis hijos llegan ahí. Aparte en las fiestas de la comunidad el siempre está ahí con el grupo, inclusive en fiestas particulares de casa, y yo digo que es un de los pocos jóvenes —porque es joven—, que no te cobra, no te dice “vale tanto”, más bien te dice “cómo no, sí vamos, ¿cuántos días son?”, porque las fiestas son de días no de horas, son dos, tres días; son tres días meramente cuando son promesas, y a ellos se les atiende como parte de un elemento sustancial en el proceso; su comida, se le manda a su casa, tienen una invitación especial por la música, muy ligada a la cuestión religiosa cultural en los pueblos, pero es de los pocos grupos que no cobra, inclusive fuera de la comunidad, porque yo tengo mucha relación con ellos, platico con ellos. Vamos a Tapotzingo, “oye vamos a Mazateupa, nos invitaron a una ofrenda, a una promesa”, yo les digo pero allá hay grupo —en todas las comunidades hay grupo—, pero si te vas con ellos por tres días te cobro tanto, y los tres días les tienes que dar de comer, entonces ya ahí el sentido, el recado se pierde. Ya es más negocio, es más comercializable esta cuestión.

Hay que orientar a los grupos y a la gente que la música y la danza es parte de la cultura, que tiene que estar vivo, y que tenemos que pasarla de una mano a la otra, de una generación a otra, porque es la única forma que existe para que prevalezca, para que permanezca, y que son rasgos muy importantes y distintivos de una cuestión cultural de un pueblo, y más de pueblos originarios en este caso la Yoko t’an [entrevista a Bernardino Montero Bernardo, julio de 2013].

Comentarios finales

Don Fernando Hernández Isidro fue uno de los más grandes músicos tradicionales del siglo pasado, dejó un gran legado musical, fue pionero en la integración del zapateado y otros géneros en los tambores y la flauta de carrizo, pues su familia comenta que él podía sacar cualquier música con su flauta. Poseía un gran corazón y a simple vista y oído mostraba el amor que le tenía a la música de tamborileros. El 25 de mayo de 2012 falleció don Coch, según su familia, se fue contento y de eso no me cabe la menor duda. Unos meses atrás, al finalizar uno de mis trabajos de campo en Tucta, al despedirme de él, su abrazo y su beso me hicieron pensar que iba a ser la última vez que nos veríamos.

Gracias a la herencia que obtuvo Fausto Hernández Román por parte de su abuelo don Fernando, la tradición musical de los aj jobeno está viva, en continuidad, como lo demuestran las cuatro generaciones que don Fernando enseñó y las generaciones que Fausto está formando. El cambio por el que atraviesan no impide que mantengan su tradición, por el contrario, el movimiento es lo que permite su vigencia: dominando distintos ritmos musicales apropiados por ellos muestran que no existen límites en su música Yoko t’an , que ésta puede convivir con los procesos hegemónicos, adaptarse a ellos sin perder y sin olvidar lo que es ser Yoko t’ an de Tucta. Mostrando, como dice Fausto, que al fin y al cabo ser tamborilero “se trata de dar alegría”.

Referencias

Asociación Mexicana de Ayuda a Niños con Cáncer. 2002 R. M. Carmen Alma Muriel de la Torre. Premio al Voluntario, en Memoria XIV Edición 2002. www.compartir.org.mx/html/premio/memoria/memoria_2002/main.html. Consultado el 9 de abril de 2015.

Blacking, John. 2006 ¿Hay música en el hombre? Alianza Editorial. Madrid.

Córdova García, José. 2011 Flauta de sueños. Novedades de Tabasco. www.novedadesdetabasco.com.mx/noticia/81976/flauta-de-suenos/. Consultado el 2 de abril de 2015.

De la Redacción. 2013 Cita AMLO a la marcha del domingo 22. La Jornada, 18 de septiembre, sección política, p. 21. www.jornada.unam.mx/2013/09/18/politica/021n2pol. Consultado el 5 de abril de 2015.

Gómez Jiménez, Pablo. 2005 Centro de Desarrollo de las Artes, en Segundo Informe de Actividades 2004-2005. División Académica de Educación y Artes-Centro de Desarrollo de las Artes-Universidad Autónoma Juárez de Tabasco: 58-61. www.archivos.ujat.mx/DAEA/informe_actividades/informe_04_05/centro%20desarrollo%20de%20las%20artes.pdf. Consultado el 22 de marzo de 2015.

Gómez Jiménez, Pablo, Silvia Patricia Aquino Zúñiga e Hilda Ofelia Estrada G. 1996 Los siete pulmones de una raza. Revista Correo del Maestro (5), octubre: 44-48.

Guzmán Bravo, José Antonio. 1986 La música instrumental en el virreinato de la Nueva España. La música de México, t. 2. UNAM. México.

Hernández Román, Román. 2011a El Tunkul pieza ancestral que sobrevive. Tabasco Hoy, 12 de enero. www.tabascohoy.com/2/notas/?ID=97016. Consultado el 25 de marzo de 2015.

Hernández Román, Román. 2011b Elogió José López Portillo al popular Don Coch. Tabasco Hoy, 2 de febrero. tabascohoy.com/2/mobile/nota.php?ID=96091. Consultado el 25 de marzo de 2015.

Instituto Nacional de Lenguas Indígenas. 2010 Catálogo de las lenguas indígenas nacionales. Variantes lingüísticas de México con sus autodenominaciones y referencias geoestadísticas. Instituto Nacional de Lenguas Indígenas. México.

Jiménez López, Miguel Ángel. 2013 Tambor, instrumento milenario en Nacajuca. Novedades de Tabasco, 10 de diciembre. www.novedadesdetabasco.com.mx/noticia/110362/tamborinstrumento-milenario-en-nacajuca/. Consultado el 7 de abril de 2015.

López Jiménez, Manuel Alejandro. 2015 Aj jats’joben tä t’säk t’sit. Los tamborileros de Tucta, tesis de licenciatura. ENAH. México.

López Ricalde, Carlos, Eduardo López Hernández y Edgar J. González. 2007 Una experiencia chontal. Desarrollo sustentable, sustentabilidad, un debate a fondo. Trayectorias, año IX (24), mayo-agosto: 57-67.

Marion, Marie-Odile. 1997 Entre anhelos y recuerdos. Plaza y Valdés. México.

Ruiz Abreu, Carlos y Jorge Abdo Francis. 2002 El hombre del sureste: relación documental del archivo particular de Tomás Garrido Canabal, vol. 1. Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. México.

Santamaría, Francisco. 1985 Antología folklórica de Tabasco. Gobierno del Estado de Tabasco. Tabasco, México.

Woodyar, George. 1990 El Laboratorio de Teatro Campesino e Indígena. Latin American Theatre Review vol. 23 (2), primavera: 54. //journals.ku.edu/index.php/latr/article/view/820/795. Conusltado el 12 de abril de 2015.

Notas